Комментарий проблемы текста — самая важная часть сочинения ЕГЭ, при комментировании проблемы выпускник должен показать умение работать с исходным текстом.

Одним из показателей правильного комментария является логика его построения, которая ведет от проблемы текста к авторской позиции по ней.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Читайте статьи: «Что такое проблема текста?», «Как найти проблему в тексте?» и «Как правильно сформулировать проблему текста?».

Из данной статьи вы узнаете, что такое комментарий проблемы, структуру комментария, как найти примеры-иллюстрации в экзаменационном тексте и многое другое, связанное с комментированием проблемы в сочинении ЕГЭ.

Содержание статьи

- 1 Комментарий в сочинении ЕГЭ что это?

- 2 Структура комментария

- 3 Пример-иллюстрация в комментарии

- 4 Виды примеров-иллюстраций

- 4.1 Примеры, которые приводит автор в своём тексте

- 4.2 Размышления автора, связанные с проблемой

- 4.3 Цитаты

- 4.4 Описания

- 4.5 Истории

- 4.6 Точки зрения, которые приводит автор

- 4.7 Средства выразительности

- 4.8 Слова, выражения, важные для понимания проблемы

- 5 Как находить примеры в тексте?

- 5.1 Примеры-иллюстрации в публицистическом тексте

- 5.2 Примеры-иллюстрации в художественном тексте

- 6 Способы отсылки к тексту

- 6.1 1. Ссылка на номера предложений (самый простой)

- 6.2 2. Прямая речь

- 6.3 3. Косвенная речь

- 6.4 4. Размышление над фактами, событиями, упоминаемыми в тексте

- 6.5 5. Соединение разных способов в одном примере

- 7 Пояснение к примерам-иллюстрациям

- 8 Что такое смысловая связь

- 9 Место обозначения смысловой связи в сочинении ЕГЭ

- 9.1 Смысловая связь в начале комментария

- 9.2 Смысловая связь на переходе от первого ко второму примеру-иллюстрации

- 9.3 Смысловая связь как итог комментирования

Комментарий в сочинении ЕГЭ что это?

В своём сочинении ученик должен прокомментировать найденную им проблему с опорой на исходный текст, то есть написать свои рассуждения по поводу сформулированной проблемы текста.

Комментарий в сочинении – это последовательный анализ исходного текста, где нужно на конкретных примерах из экзаменационного текста объяснить, почему писатель размышляет об этом вопросе и почему использует эти слова и выражения, изобразительно-выразительные средства, для доказательства того, что сформулированная в сочинении проблема действительно присутствует в исходном тексте.

Из данного определения, следует, что комментарий – это рассуждения выпускника по проблеме экзаменационного текста, соотнесенные с его знаниями, личным жизненным опытом.

Структура комментария

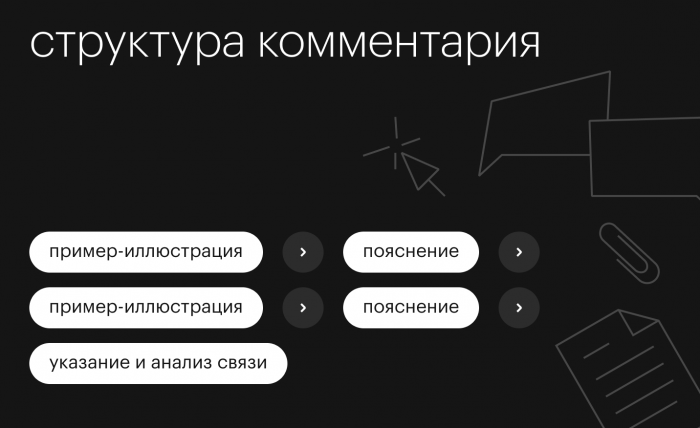

Комментарий в сочинении ЕГЭ состоит из 5 элементов, за каждый из которых можно получить по одному баллу.

В сумме за полный грамотный комментарий выпускнику могут дать 5 баллов.

Чтобы проверяющий эксперт поставил максимальные баллы за комментарий по сформулированной проблеме, нужно следовать его структуре.

Правильный комментарий по сформулированной проблеме текста состоит из 5 элементов:

- Пример-иллюстрация (из исходного текста).

- Пояснение к первому примеру (ваши мысли по поводу примера-иллюстрации).

- Второй пример-иллюстрация (из исходного текста).

- Пояснение (ваши мысли по поводу второго примера-иллюстрации).

- Смысловая связь между примерами иллюстрациями.

Пример-иллюстрация в комментарии

Важными составляющими структуры комментария являются два примера-иллюстрации и пояснение к ним.

Внимание!

Выпускник обязан иметь четкое представление о том, что такое пример-иллюстрация.

Пример-иллюстрация – это фрагмент необходимой информация из исходного текста, демонстрирующий определенную проблему, которую ученик анализирует в своем сочинении.

Важно!

Выпускник должен уметь анализировать примеры-иллюстрации и выражать свое мнение по ним, а не просто пересказывать авторский текст.

Пример-иллюстрация отличается от простого пересказа тем, что при пересказе текста выпускник говорит о поступках героев текста, а в примере-иллюстрации обращает внимание на мастерство автора в раскрытии проблемы текста.

Например, каждую минуту герой должен выбирать из этого громадного материала самое важное и нужное — это пересказ текста.

А.П.Чехов обращает наше внимание на то, что лектор каждую минуту должен из огромного количества материала выбирать «самое важное и нужное» — это иллюстрация. (Текст №9).

Виды примеров-иллюстраций

Основой комментария является поднятая автором проблема, а примеры иллюстрируют её наличие в тексте.

В качестве примеров-иллюстраций в комментарии можно использовать:

- примеры, которые приводят авторы в своих текстах;

- размышления автора, связанные с проблемой;

- цитаты;

- описания;

- истории;

- точки зрения, которые приводит автор;

- средства выразительности;

- слова, выражения, важные для понимания проблемы.

Выбор того или иного примера не зависит от его достоинств или недостатков, лёгкости или сложности, а зависит от содержания конкретного текста и умения выпускника читать и интерпретировать текст.

Все фрагменты исходных текстов для ЕГЭ по русскому языку взяты из произведений разных авторов.

Каждый автор имеет свой жизненный опыт и пишут они тексты по самым разнообразным видам проблем.

В зависимости от содержания текста, его элементов, которыми автор раскрывает проблему текста, в одних текстах можно найти одни виды примеров, а в других – другие.

Ниже приведены примеры различных видов примеров-иллюстраций для комментирования проблемы текста.

Примеры, которые приводит автор в своём тексте

В тексте №14 Б.Л. Васильева «Встреча произошла неожиданно…» примером-иллюстрацией проблемы проявления сострадания, милосердия по отношению к пленному врагу является эпизод, когда герой отпускает пленного немца (предложения 36 — 47).

Размышления автора, связанные с проблемой

В тексте №23 Д. А. Гранина «Детство редко даёт возможность угадать что-либо о будущем ребёнка…» примером-иллюстрацией проблемы восприятия окружающего мира ребёнком являются размышления писателя о том, что такое вкус детства (предложения 28 — 32).

Цитаты

В тексте №19 Д.А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя…» примером-иллюстрацией проблемы осознания человеком своей реализации в жизни будет цитата из Л.Толстого о дроби в жизни человека (предложения 7 — 11).

Описания

В тексте №28 К.Г. Паустовского «Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга…» примером-иллюстрацией проблемы определения роли природы в жизни человека будет описание красоты полуночного пейзажа (предложения 26 — 31).

Истории

В тексте №27 Ю.В. Бондарева «Летний среднеазиатский вечер, сухо шелестят велосипедные шины по тропке вдоль арыка…» примером-иллюстрацией проблемы отношения к родителям будет история, связанная со смехом приятелей над нелепым видом отца (предложения 16 — 21).

Точки зрения, которые приводит автор

В тексте №16 А.Г. Алексина » Ты, наверно, очень удивлён тем, что после нашего возвращения с Волги я словно бы забыл твой адрес и телефон…» примером-иллюстрацией проблемы проявления прекращения отношений между людьми является точка зрения героини на отношение к родителям (предложения 22 — 29).

Средства выразительности

В тексте №10 К.Г. Паустовского «Лучше всего Левитана можно понять и крепче всего полюбить в глубинах страны…» примером-иллюстрацией проблемы силы воздействия художественного творчества на человека будет использование автором средств выразительности в описании «Левитановской зари» (предложения 41 — 46).

Слова, выражения, важные для понимания проблемы

В тексте №24 А.Н. Толстого «В мирные годы человек, в довольстве и счастье, как птица, купающаяся в небе…» примером-иллюстрацией проблемы определения роли Родины в жизни человека будут ключевые слова и выражения из рассуждений писателя о Родине (предложения 10 — 11).

Для составления комментария необходимо уметь находить примеры-иллюстрации определенной проблемы в исходном в тесте.

Как находить примеры в тексте?

Чтобы написать грамотный полный комментарий, необходимо внимательно прочитать текст, делая в нем важные пометки карандашом или ручкой, выделяя примеры-иллюстрации к сформулированной проблеме текста и позицию автора по данной проблеме.

Примеры-иллюстрации в публицистическом тексте

В публицистическом тексте, где авторская позиция выражена, в основном, прямо, необходимо понаблюдать, как автор развивает свои мысли и к какому выводу приходит.

Для этого нужно обратить внимание на:

- мнение известных людей по проблеме, если автор приводит такие мнения;

- события, факты или явления, описанные автором в ходе собственных рассуждений.

Выпускник обязательно должен сделать пояснение к найденным примерам-иллюстрациям, ответив на вопросы, зачем автору понадобились именно эти факты, явления, мнения известных людей, что они дают для раскрытия найденной проблемы.

Также необходимо найти и объяснить смысловую связь между проанализированными примерами.

Важно!

Во всех публицистических текстах всегда имеется ответ на вопрос, поставленный автором текста, это и есть авторская позиция по рассматриваемой проблеме, которую необходимо выпускнику написать в сочинении после комментария.

Например, в статье «Комментарий в сочинении по тексту В.П. Астафьева (№18)» дан образец комментария проблемы отношения к родному дому.

Из исходного текста выбраны два примера-иллюстрации: «два оставленных деревенскими жителями дома, в которых описан порядок в доме у хороших хозяев (предложения 10 — 13)» и «беспорядок в доме у плохих хозяев (предложения 20 — 26)».

Выявлена смысловая связь между примерами — противопоставление.

Оба примера подкрепляют позицию автора, которая прямо высказана в тексте, в 14-16 предложениях.

В художественном тексте проблема текста и позиция автора по ней скрыты в содержании текста, поэтому работать с таким текстом следует по-другому.

Примеры-иллюстрации в художественном тексте

В художественном тексте авторскую позицию необходимо сформулировать самому выпускнику, так как здесь она представлена опосредованно, то есть необходимо проанализировать поведение героев, их речь, мысли, ключевые слова.

Для этого нужно обратить внимание на:

- поведение героев, ситуации, описанные в исходном тексте;

- диалог между героями;

- изобразительные средства, которые использует автор: они позволяют писателю раскрыть поднятую им проблему.

Все примеры-иллюстрации, которые выпускник найдёт в тексте для понимания авторской позиции по проблеме, могут стать основой комментария по проблеме.

Из найденных в тексте примеров необходимо выбрать два основных, которые более ярко раскрывают сформулированную проблему, и написать пояснение к ним. (См. статью «Что такое проблема текста?«.

Как и при анализе публицистического текста, необходимо найти и обозначить смысловую связь между примерами, то есть объяснить, почему выпускник выбрал для комментирования именно эти примеры и как эти примеры связаны между собой.

Например: в статье «Комментарий в сочинении по тексту К.Г. Паустовского (№22)» дан образец комментария проблемы истинной и ложной порядочности, проблема хамства.

Из исходного текста выбраны два примера-иллюстрации: «разговор профессора с женой (предложения 27 — 37)» и «описание поведения членов семьи профессора у двери своей квартиры, когда они ругают солдата-рассказчика (предложения 50 — 58)».

Выявлена смысловая связь между примерами — примеры дополняют друг друга в описании хамского поведения профессорской семьи.

Позицию автора мы можем понять, проанализировав поведение и речь героев.

Найденные в исходном тексте примеры-иллюстрации нужно поместить в сочинение, для этого используют подходящие способы отсылки к тексту.

Способы отсылки к тексту

Комментарий в сочинении ЕГЭ должен быть написан с опорой на исходный текст, но переписывать или пересказывать весь текст или его фрагмент ни в коем случае нельзя.

Поэтому лучше в качестве примеров-иллюстраций использовать так называемое «частичное цитирование».

Это значит, что не нужно переписывать целые отрывки и предложения, достаточно ключевых слов и выражений, которые указывают на размышления автора.

Существуют следующие способы отсылки к тексту:

1. Ссылка на номера предложений (самый простой)

Например: В.П.Крапивин показывает большую любовь деда к внуку не только потому, что его зовут также, но и потому, что общение с Журкой позволило ему еще раз пережить лучшие минуты своего детства, о которых он рассказывал мальчику во время их совместных прогулок (предложения 24 — 25). (Текст № 21)

2. Прямая речь

Например: «Ничего, мы сдюжим», — эти слова, вложенные в уста русича, утверждают огромную веру писателя в то, что во все времена Россия, Родина, была и остается свободной страной с богатейшей культурой. (Текст № 24)

3. Косвенная речь

Например: Б.Л.Пастернак говорит о том, что Живаго «от души желал им удачи», потому что они были близки ему по духу… (Текст №3)

4. Размышление над фактами, событиями, упоминаемыми в тексте

Например: О большой роли этого великого писателя, давшего читателям самых разнообразных героев на страницах своих книг, автор рассуждает и тогда, когда начинает перечислять яркие художественные образы из различных произведений Л.Н.Толстого. (Текст № 30)

5. Соединение разных способов в одном примере

Например: Л.А. Чарская подробно повествует, как Матрёша, одетая в наряд и драгоценные украшения боярышни Уленьки, гостеприимно встречает нежданных гостей Крутоярских, как предлагает Малюте «потешить его и примчавшихся с ним опричников пляской», как своей пляской она растопила лёд в сердце жестокого Малюты Скуратова, так что Малюта пообещал «боярышне» освободить из тюрьмы её отца и слово своё сдержал (предложения 35-36). (Текст № 2).

Важно!

Каждый пример-иллюстрация обязательно должен иметь соответствующее пояснение.

Пояснение к примерам-иллюстрациям

Пояснение к примеру-иллюстрации — это мысли выпускника о размышлениях автора произведения по проблемам, содержащимся в исходном тексте.

Пояснение к примеру-иллюстрации – это интерпретация слов автора и сюжетной линии текста своими словами.

Это значит, что выпускник в сочинении должен объяснить слова автора, которые он цитирует в тексте сочинения, раскрыть их смысл, рассказать, почему герои поступают так, а не иначе, при необходимости проанализировать лексические оценочные средства выразительности, рассказать о своих эмоциях и чувствах, которые возникают при прочтении.

Для удобства и уверенности в том, что пояснение к примеру написано грамотно, можно в черновике сочинения ЕГЭ подчеркнуть материал, взятый из исходного текста.

Важно!

Если будет подчеркнута вся часть сочинения, нацеленная на комментарий проблемы текста, значит, выпускник не смог сформулировать своих рассуждений по поводу примеров, значит, к ним нет пояснения, и эту часть работы необходимо переделать, иначе проверяющий эксперт снизит баллы за комментарий проблемы текста.

При написании комментария недостаточно просто показать две ситуации, привести два примера, важно их проанализировать, дать свою оценку происходящему и указать на смысловую связь между примерами.

Что такое смысловая связь

При комментировании проблемы текста важно не только привести примеры-иллюстрации из прочитанного текста и пояснить их, но и найти и объяснить смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Смысловая связь – это логические отношения между двумя примерами-иллюстрациями, используемыми выпускником в комментарии проблемы текста.

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями может указывать на:

- сопоставительные отношения (аналогично, таким же образом, так же, как);

- противительные отношения (антитеза, контраст: «было – стало»; но, зато, однако);

- причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, отсюда следует, в результате этого, значит, в связи с этим, потому что, из-за того что…);

- обобщение предыдущей информации (таким образом, итак);

- дополнение информации (информация + дополнение = полная информация: также, кроме того, более того);

- прием перечисления (используется для усиления, выделения логических отношений в тексте);

- конкретизацию (суть отношений – в использовании примеров и доказательств для подтверждения мысли);

- другие отношения между примерами.

Выбор вида смысловой связи зависит от того, каким образом раскрывает проблему автор исходного текста, что он для этого включает в содержание своего произведения, и тех примеров-иллюстраций, которые выпускник выбрал для комментария к своему сочинению.

Место обозначения смысловой связи в сочинении ЕГЭ

В критериях оценивания сочинения нет точной конкретизации места смысловой связи при комментировании проблемы текста.

Главное – чтобы эта связь была описана.

Поэтому в зависимости от замысла автора сочинения смысловую связь можно разместить в любом месте: в начале комментария, между двумя примерами-иллюстрациями или в конце комментария после пояснения второго примера-иллюстрации.

Наиболее распространённым местом обозначения смысловой связи является место в конце комментария после пояснения второго примера-иллюстрации, когда смысловая связь подводит итог комментирования проблемы текста.

Смысловая связь в начале комментария

Примеры смысловой связи в начале комментария вы можете найти в статьях «Комментарий в сочинении по тексту В.А.Каверина (№ 15)» , «Комментарий в сочинении по тексту Д.А. Гранина (№23)» .

Смысловая связь на переходе от первого ко второму примеру-иллюстрации

Примеры смысловой связи между примерами-иллюстрациями вы можете найти в статьях «Комментарий в сочинении по тексту В.П. Астафьева (№18)» , «Комментарий в сочинении по тексту К.Г. Паустовского (№22)» .

Смысловая связь как итог комментирования

Примеры смысловой связи как итога комментирования вы можете найти в статьях «Комментарий в сочинении по тексту Д.А. Гранина (№19)» , «Комментарий в сочинении по тексту Ю.В. Бондарева (№27)» .

Образцы комментариев по текстам смотрите в разделе «Комментарии по текстам» .

Важно!

При написании комментария выпускник должен объяснить, почему автор написал текст именно на эту тему, для чего он использовал определенные речевые обороты, средства выразительности и давал различные примеры, иллюстрирующие проблему текста, а также показать, что сформулированная выпускником проблема действительно присутствует в экзаменационном тексте.

Все примеры, факты, явления, ключевые слова, которые выпускник использует в комментарии проблемы, должны вывести его на позицию автора, о которой вы можете прочитать в статье «Позиция автора исходного текста, как правильно ее сформулировать?».

Мастер-класс

Шувалова

Г.Д.

«Как

подобрать примеры для иллюстрации проблемы текста»

Пожалуй, самым сложным элементом в структуре сочинения

на ЕГЭ является комментарий к сформулированной проблеме. Некоторые ученики на

его создание тратят довольно много времени, что не очень эффективно в строгих

рамках экзамена.

Согласно критерию К2 к комментарию по проблеме

предъявляются следующие требования:

Максимально (в 6 баллов) оценивается работа, в которой

приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для

понимания сформулированной проблемы и дано пояснение к каждому из них.

Исходя из опыта, могу сказать, что ученики часто

затрудняются в нахождении именно примеров в тексте.

Хочу поделиться своим опытом работы и показать, какой

способ быстрого нахождения примеров-иллюстраций в тексте я предлагаю своим

ученикам.

Рассмотрим это на примере текста по

произведению В. Астафьева (текст на слайде)

(1)Сперва договоримся о том, что каждый человек

неповторим на земле, а я убежден, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть

они и одного цвета, одной породы – так же неповторимы, как и все растущее,

живущее вокруг нас.

(2)Следовательно, все живое, в особенности человек,

имеет свой характер, который, конечно, развивается не только сам по себе, но

прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, ибо

настоящая дружба – награда человеку, редкая и драгоценная. (3)Такая дружба

порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие

отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, бедственных

обстоятельствах. (4)С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только

настоящие друзья. (5)Есть ли у меня такие друзья? (6)Да, они были на войне,

есть и в нынешней жизни, и я очень стараюсь за преданность платить

преданностью, за любовь – любовью. (7)Каждую свою книгу, каждую строку и каждый

поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности

фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо

сделанную работу, за ложь, за непорядочность.

(8)Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет

всегда больше, чем плохих и злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он

перекосился бы, как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и

давно бы опрокинулся и затонул…

— Конечно, прежде чем приступить к работе над

комментарием, мы определяем проблему. Это делаем по схеме: ТЕМА – ИДЕЯ –

ПРОБЛЕМА. (слайд)

— Тему определяем, задав вопрос: О ЧЁМ ГОВОРИТСЯ В

ТЕКСТЕ?

— Идею с помощью вопроса: ДЛЯ ЧЕГО АВТОР ОБ ЭТОМ

РАССКАЗЫВАЕТ?

— И далее выходим на проблему, поскольку между идеей и

проблемой очень тесная связь: ПРОБЛЕМА – ЭТО ВОПРОС, А ИДЕЯ – ОТВЕТ НА НЕГО!

Попробуем проделать эту работу в нашем

тексте:

— О ЧЁМ ГОВОРИТСЯ В

ТЕКСТЕ?

— Обращаем внимание на частое употребление

однокоренных слов и лексических повторов. Отметим эти слова в тексте: ДРУЗЕЙ,

ДРУЖБА, ДРУЗЬЯ.

— И нам становится совершенно очевидно, что речь в

тексте идет о дружбе. Это и есть ТЕМА ДАННОГО ТЕКСТА. Но если говорить

конкретно, то речь в тексте идет О ДРУЖБЕ, КАК РЕДКОЙ И НАСТОЯЩЕЙ НАГРАДЕ

ЧЕЛОВЕКУ. (О чем и свидетельствует предложение 2) (слайд)

— Далее определяем ИДЕЮ ТЕКСТА, для чего задаём уже

конкретный вопрос ДЛЯ ЧЕГО АВТОР РАССКАЗЫВАЕТ НАМ О ДРУЖБЕ КАК РЕДКОЙ

И НАСТОЯЩЕЙ НАГРАДЕ ЧЕЛОВЕКУ?

— Ответ на этот вопрос можно найти в тексте в

предложении 3: ПОТОМУ ЧТО ДРУЖБА ИНОГДА КРЕПЧЕ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И ОКАЗЫВАЕТ

ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. – Это и будет ИДЕЯ ДАННОГО ТЕКСТА.

— Вспоминаем, ПРОБЛЕМА – ЭТО ВОПРОС, А ИДЕЯ – ОТВЕТ НА

НЕГО!

— Так как ответ есть, остаётся только сформулировать

вопрос: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ДРУЖБА НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ? – Это и будет

ПРОБЛЕМА ТЕКСТА.

— Помним, что проблему в сочинении можно формулировать

не только в виде вопроса, но и с помощью сочетания ПРОБЛЕМА + СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В

Р.П.

— В нашем случае это будет выглядеть так: ПРОБЛЕМА

ВЛИЯНИЯ (ИЛИ РОЛИ) ДРУЖБЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.

— Я рекомендую использовать при написании первой части

сочинения, где мы заявляем о проблеме, оба эти варианта:

— во-первых, у вас получится хорошее вступление к сочинению,

— во-вторых, будет прослеживаться разнообразие

грамматического строя речи: использование вопросительных предложений,

деепричастного оборота. (Чуть позже вы посмотрите, как это выглядит)

— Мы уже почти

готовы приступить к оформлению проблемы и комментария, но не хватает буквально

нескольких штрихов.

— Давайте вернемся к исходному тексту и подумаем,

какими еще вопросами, кроме «КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ДРУЖБА НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

ЛЮДЬМИ?» задаётся автор?

— В предложении 4 встречаем сочетание «настоящие друзья»,

которое и подсказывает нам ещё один вопрос, затронутый автором: КАКИМ ДОЛЖЕН

БЫТЬ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ или КОГО МЫ СЧИТАЕМ НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ?

— И оба эти вопроса я рекомендую использовать во

вступительной части сочинения, так как они не только помогут грамотно

сформулировать проблему, но и подскажут, какие именно вы подберете

примеры-иллюстрации, важные для понимания сформулированной проблемы, как того

требует критерий К2.

— Проще говоря, каждый пример-иллюстрация – это ответ

на один из вопросов, заявленных во вступлении сочинения.

— Посмотрим, как будет выглядеть

вступление к сочинению:

Какое влияние оказывает дружба на

отношения между людьми? Кого мы считаем настоящим другом? Над этими

вопросами предлагает задуматься В. Астафьев, поднимая в своём тексте проблему

роли дружбы в жизни человека.

— А теперь ищем в

тексте ответы на вопросы:

1. Какое влияние оказывает дружба на отношения

между людьми?

Ответ можно найти во втором, в третьем предложении:

Под влиянием друзей человек развивается,

формирует свой характер, дружба влияет на человека сильнее, чем коллектив,

особенно проявляется дружба в крайних обстоятельствах, становится понятно, кто

твой настоящий друг.

2. Кого мы считаем настоящим другом?

Ответ находим в четвертом и в седьмом предложениях:

Настоящий друг будет рисковать жизнью ради

тебя, перед ним будет стыдно за неряшливость, плохо выполненную работу, за

ложь, непорядочность.

Таким образом, мы подобрали 2 примера, иллюстрирующие

проблему прочитанного текста. Осталось грамотно ввести их в сочинение (это

делаем с помощью клише, которых много в методических пособиях по подготовке к

написанию сочинения и т.п.), дать пояснение каждому, указать и

проанализировать связь между ними.

Вот какой комментарий может получиться:

Размышляя над поставленной проблемой, автор

заявляет, что под влиянием друзей человек развивается, формирует свой характер,

что «в особенности в крайних, бедственных обстоятельствах» становится понятна

истинная ценность дружбы.

Ведь только настоящий

друг способен рисковать жизнью, вынося с поля боя раненого бойца, именно

перед настоящим другом становиться стыдно за неряшливость, ложь и

непорядочность.

Оба эти примера, на мой

взгляд, дополняя друг друга, помогают понять основную мысль текста:

дружба порой крепче родственных связей и оказывает огромное влияние на

человеческие отношения.

Возможно предложенный вариант подготовки к написанию

комментария к сочинению кому-то покажется интересным. Спасибо за внимание!

Высшая оценка (5 баллов) ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними.

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста,в комментарии нет».

Сочинение по тексту И. Бражина

«Раскрывая проблему, автор опровергает истинность пословицы «При громе оружия музы молчат». И. Бражин говорит, что «плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать…». По мнению автора, всегда были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях (предложения 4-7). В качестве примера, подтверждающего его точку зрения, В. Бражин приводит историю создателя «Слова о полку Игореве», «который проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца».

Продолжая систему аргументов, автор говорит о традициях «певцов-воинов» от Дениса Давыдова до поэтов и прозаиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В заключение автор приходит к выводу, что многие творческие люди во все времена отдавали «кровному делу не только свое перо, но и … саму жизнь».

Пояснение эксперта:

Комментарий в данном сочинении соответствует высшему баллу, так как экзаменуемый, опираясь на исходный текст (в виде цитат, цифровых ссылок, элементов изложения), прослеживает путь автора от формулировки проблемы к основным выводам, его логику, систему аргументов.

Тем самым в работе выделены поясненные ключевые моменты проблемы (история создателя «Слова о полку Игореве» — 1 пример-иллюстрация, традиции отечественной литературы — 2 пример-иллюстрация).Упоминание поэтов-бойцов, ссылка на неумолкающее слово поэтов — свидетельство установленной логической связи. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Писатель Сергей Михалков говорит о том, что дети перестают читать хорошие книги, а ведь эти книги развивают духовный мир ребенка. Хорошие книги — это художественная литература, прежде всего, мировая классика, отражающая мировой духовный опыт. Эти книги известны образованным людям, и автор текста тоже их называет: «Том Сойер», «Вечера на хуторе близ Диканъки», русская поэзия… Именно с помощью такой литературы человек может научиться размышлять, оценивать поступки других людей, сформировать собственные нравственные ориентиры. Автор текста обращает внимания на особую роль художественной книги. Эта роль заключается в воспитании души, развитии особого умения — чувствовать, сопереживать. И неслучайно писатель особо подчеркивает роль этих книг именно в детстве, когда человек еще в начале своего жизненного пути».

Пояснение эксперта:

В работе с опорой на текст прокомментированы основные затронутые писателем аспекты проблемы:

— спад интереса к чтению художественной литературы в наше время — пример-иллюстрация;

— важная роль чтения классики в формировании и развитии личности — 2 пример-иллюстрация.

Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между ними: подчеркнута первостепенная роль чтения художественной литературы именно в детские годы. Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

Сочинение по тексту В. Почуева

«Раскрывая проблему, автор описывает случай из школьной жизни. Обычный урок по биологии привел к спору между двумя одноклассниками. Оппоненты яро отстаивали свои диаметрально противоположные точки зрения на проблему конфликта между личными и общественными интересами. В этом противопоставлении «живого ума» «книжному умствованию» на фоне «тайного желания покрасоваться перед миловидной учительницей» не смогла родиться истина. Почему? Ответ на этот вопрос содержится в предложении 52. Герой-рассказчик говорит о том, что истина обязательно существует, и она не зависит от того, кто вступает в спор. Главное — чтобы этот спор

«согласовался с голосом» сердец тех, кто спорит».

Пояснение эксперта:

Работа экзаменуемого заслуживает высшего балла по критерию К2. В ней грамотно представлен комментарий проблемы исходного текста (проблемы поиска истины). Опора на текст очевидна: автором изложены различные точки зрения, выявившиеся в споре (1 пример-иллюстрация), а также высказана мысль о том, что они не могут породить в итоге никакой истины (2 пример-иллюстрация).

Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена смысловая связь между ними(посредством вопроса). Искажений смысла авторского текста (то есть фактических ошибок в понимании проблемы) нет.

Сочинение по тексту Д. Гранина

«Люди давно изобрели способ измерять время, но до сих пор не могут «обуздать» его. Лично я считал, что только в современном мире мы живем в сумасшедшем ритме: боимся опоздать куда-либо, судорожно стараемся успеть что-то сделать. Оказывается, и древние философы, такие как Сенека, жившие задолго до нас, глубоко осознавали, что время — величайшая ценность, потому что «оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно»….Гранин убедительно показывает, что даже технический прогресс, главная цель которого — сэкономить время для людей, не сберегает его, а, наоборот, порождает еще больший дефицит времени. Того, за чем мы так гоняемся, нет ни у деловых людей, ни у школьников, ни у студентов, ни у стариков. Молодежь загружена учебой и работой. Помимо школы или вуза, они пропадают в библиотеках, на курсах, дабы получить работу получше. Ведь сегодня нет высокооплачиваемой работы — нет нормальной жизни. Живя в сумасшедшем ритме, никто не имеет времени ни на друзей, ни на то, чтобы пойти в парк любоваться природой. Но все-таки хочется верить, что в далеком будущем смогут наши потомки «обуздать время, приручить, понять его природу, чтобы оно не угнетало своей быстротечностью».

Пояснение эксперта:

Автор сочинения излагает суть проблемы, используя не только явное, но и неявное цитирование (неявные цитаты подчеркнуты). При этом явное цитирование занимает небольшое место в сочинении, неявные же цитаты сводятся к использованию экзаменуемым авторских опорных слов и моделей синтаксических конструкций. Прямого пересказа текста нет. Авторские мысли пояснены собственными рассуждениями экзаменуемого. Основные мысли автора исходного текста частично отражены в комментарии к тексту, частично — при выражении собственной позиции.

Отмечены существенные для понимания проблемы моменты:

- отношение людей ко времени в древности и в наши годы — 1 пример-иллюстрация;

- роль технического прогресса — 2 пример-иллюстрация.

Правильно понят общий модальный и эмоциональный план текста: Гранин рассуждает о невозможности «догнать» время с сожалением и легкой иронией, и этот тон подхватывает автор сочинения, хотя его собственные рассуждения слишком прямолинейны и иногда выходят за рамки темы. Тем не менее представленный комментарий в достаточной мере опирается на исходный текст.

Выявлена смысловая связь между примерами: она проявляется в рассуждении о ценностных ориентирах в жизни. Искажений смысла нет.

4 балла по критерию К2 ставится, если «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет».

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Прочитав отрывок из рассказа Н.С. Лескова, невольно вслед за автором задаёшься вопросом о возможности изменения отношения людей к человеку с устоявшейся репутацией. Рассказчик неоднократно (предложения 1, 10-11) говорит о том, что Селивана считают опасным, называют колдуном и чуть ли не исчадием ада (предложения 1, 52). Именно поэтому естественное для Селивана возвращение шкатулки и его недоумение по поводу расточаемых похвал вызывает у ребёнка, от имени которого ведётся повествование, удивление и непонимание, что подчёркнуто Н.С. Лесковым в диалогах».

Пояснение эксперта:

В сочинении дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Приглашая читателя к размышлению об этой проблеме, Н. Лесков создаёт тревожную атмосферу страха перед колдуном и разбойником Селиваном. Никто не знает, откуда взялась уверенность в том, что Селиван опасен, однако все поражены тем, что пришлось у него ночевать. Обнаружив исчезновение шкатулки, тётушка ни на секунду не сомневается в том, что деньги «в руках Селивана», а исправник готов скакать «к вору» с саблей. Не случайно читатель поддаётся тому же чувству, он боится Селивана, хотя знает о нём только со слов героя Лескова, и ждёт торжества справедливости и наказания преступника.

Писатель подробно останавливается на том, что Селиван, который «задохнулся» от быстрого бега, возвращает шкатулку в целости и сохранности. И этот поступок вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана. Им так совестно за своё поведение, за свои дурные мысли, что им хочется одарить Селивана деньгами, чтобы хоть как-то загладить свою вину».

Пояснение эксперта:

Дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Эту проблему автор раскрывает на примере истории с Селиваном. За ним давно уже укрепилась слава колдуна и разбойника, который способен «убить и воспользоваться вещами и деньгами». Именно поэтому, когда обнаруживается пропажа тётиной шкатулки с лежащими в ней тысячами, ни у кого, в том числе и у рассказчика-героя, не возникает сомнения, что теперь она «в руках Селивана», который попытается с ней скрыться. Отношение к Селивану совершенно изменяется после того, как он вернул шкатулку.

Противопоставление стремления «благородных господ» отблагодарить Селивана и недоумения персонажа (не понимающего, за что его восхваляют) готовит читателя к радикальной перемене в отношении к Селивану».

Пояснение эксперта:

В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, выявлена смысловая связь между ними, но дано пояснение только к одному приведенному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

3 балла по критерию К2 выставляется, когда «сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет».

Сочинение по тексту Н. Долининой

«В предложенном для анализа тексте Наталья Григорьевна Долинина, рассуждая о поведении любящих друг друга людей, упоминает о проблеме власти. Ее позиция выражена цитатой из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». «Власть должна быть разумной», — говорит один из персонажей вышеупомянутого произведения. То есть власть должна быть ограниченной и иметь свой пределы».

Пояснение эксперта:

Проблема понимается и комментируется экзаменуемым. Однако приведен лишь один пример, иллюстрирующий проблему (цитата Антуана де Сент-Экзюпери).Фактические ошибки отсутствуют.

Сочинение по тексту Н.С. Лескова

«Селиван имел дурную репутацию, казался окружающим колдуном, вором и разбойником, но случай показал, что это не так. Вернув хозяйке забытую в его доме шкатулку с деньгами, Селиван был обескуражен тем, что за его поступок ему же предлагают вознаграждение. Как можно утаить что-то чужое? Как можно не вернуть забытое? Как можно поступить нечестно? Селиван недоумевает, что кому-то приходят в голову такие мысли. В его понимании жить надо честно, забытая вещь должна быть возвращена хозяину. Поражает тот факт, что у героя не было даже мысли её присвоить: «Мне не надо чужого». И этот поступок вызывает чувство глубокого стыда у постояльцев Селивана».

Пояснение эксперта:

Приведены 2 примера-иллюстрации, но пояснение дано только к одному из примеров. Фактические ошибки отсутствуют.

2 балла по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение».

Сочинение по тексту Д.Л. Быкова

«В тексте Д.Л. Быкова поставлена одна из интереснейших и неоднозначных проблем — проблема трагедии умного человека. Анализируя поведение главного героя пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума», Д. Быков на примере Чацкого даёт яркую характеристику умному человеку. Умный человек хочет понимания, ищет его. «Горе ума в вечном и обречённом поиске понимания», — заключает автор.

Пояснение эксперта:

В сочинении приведены 2 примера-иллюстрации, лишенные каких бы то ни было пояснений. Фактических ошибок нет.

1 балл по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый привёл 1 пример-

иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение»

Сочинение по тексту Ф.А. Вигдоровой

«В тексте поднимается одна из сложнейших проблем — проблема преодоления человеком страха. Страх — самое древнее и самое сильное чувство. Вот почему вопрос преодоления страха — один из центральных вопросов мировой литературы. Рассуждая о природе страха, приводя примеры различных видов страха, автор убеждает читателя в том, что страх преодолеть можно в любых обстоятельствах (предложения 50-53)».

Пояснение эксперта:

В сочинении приведен 1 пример-иллюстрации, при этом отсутствует пояснение к нему. Фактических ошибок нет.

0 баллов по критерию К2 выставляется, когда «экзаменуемый не привёл примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы,

или проблема прокомментирована без опоры на исходный текст,

или в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием исходного текста,

или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,

или вместо комментария дан простой пересказ текста,

или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста».

Сочинение по тексту С. Михалкова

«В этом рассказе С. Михалков рассказывал о том, как он бывал в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Здесь Михалкову обидно было слышать от местных ребят, что они не смогли наизусть прочитать из «Деда Мазая» ни одного четверостишия. Автор с горечью подумал об этих ребятах, а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, политике и технике, они знали бы ещё и стихи — много стихов! Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных поэтов».

Пояснение эксперта:

В этом сочинении в качестве комментария к исходному тексту дан простой пересказ фрагмента.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Сергей Михалков пишет в своем рассказе об этом так: «Как-то я побывал в тех местах, где дед Мазай спасал несчастных зайцев. Ребята, с которыми я разговорился в одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полете на Луну, о событиях в мире. Но когда я заговорил с ними о Некрасове, напомнил строки, где поэт описывает их родные места, ребята замялись и никто, увы, не смог прочитать наизусть из «Деда Мазая» ни одного четверостишия. Я с горечью подумал: а не была бы богаче их душа, если бы наряду с тем, что они знают о науке, технике и политических событиях, они знали бы еще и стихи — много стихов! — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и других замечательных русских поэтов. Без некоторых книг, не пережитых в детстве, в отрочестве, сущность человека со всей его психологией останется грубой и неотесанной».

Пояснение эксперта:

В этом сочинении в качестве комментария цитируется большой фрагмент исходного текста.

Сочинение по тексту

И. Бражина

«Да, многие действительно считают, что «при громе оружия музы молчат». Вот и автор предложенного текста И. Бражин хотел бы в это поверить, но факты препятствуют ему в этом. Он постепенно приходит к выводу о том, что все по- настоящему творческие люди воевали. Автора поражает то, насколько мощной была традиция «певцов-воинов» в России».

Пояснение эксперта:

Нет сомнений в том, что экзаменуемый, комментируя обозначенную проблему,опирается на исходный текст. Он следует логике авторской мысли, пытается вслед за автором углубиться в саму суть проблемы. Однако в комментарии допущена одна фактическая ошибка: автор текста вовсе не утверждает, что все творческие люди воевали. Речь в тексте идет о том, что всегда были творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Есть принципиальная разница в данных утверждениях — автора текста и автора сочинения.

Сочинение по тексту Д. Гранина

«Автор поднимает в тексте актуальную проблему времени. Его вечно не хватает нам. Эта проблема волновала людей всегда, но особенно остро она звучит в наши дни, когда люди постоянно спешат, не успевают».

Пояснение эксперта:

Проблема прокомментирована, но без опоры на исходный текст.

Сочинение по тексту В. Токаревой

«В данном тексте В. С. Токарева поднимает проблему совести. Проблема, поднятая автором, очень актуальна в наше время. На сегодняшний день стало очень много браконьеров, которые незаконно убивают животных, а если и законно, то охотники даже не смотрят, ранено животное или нет, здоровое или больное, все равно убьют».

Пояснение эксперта:

Представленный комментарий можно оценить только 0 баллов, так как автор сочинения, комментируя проблему исходного текста, никак не опирается на ту или иную часть текста В.С. Токаревой.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Главная проблема этого текста — роль книги в жизни человека. Сергей Михалков пишет о том, что бешеный темп жизни приводит к тому, что времени на прочтение важнейших и бессмертных литературных произведений практически не остаётся. Этот убыстряющийся ритм жизни не может не сказываться на развитии личности. Примером, подтверждающим это, может служить разговор Михалкова с ребятами, живущими в легендарных местах, описанных Некрасовым в поэме «Дед Мазай». Дети знали много о науке и технике, и тем не менее у них не хватало времени на главное — чтение художественной литературы».

Пояснение эксперта:

В сочинении прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема.

Сочинение по тексту С. Михалкова

«Сергей Михалков утверждает, что молодёжь читает фантастику, детективы: ребята, с которыми разговаривал автор в одной из деревень, рассуждали о космических кораблях, о полете на Луну, о событиях в мире. Классические произведения из разных эпох их не интересуют».

Пояснение эксперта:

Здесь допущены фактические ошибки, связанные с пониманием проблематики исходного текста.

Источник: Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2019 года. ФИПИ.

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

- 24.04.2023

Обновлено: 25.04.2023.

Уникальный материал — комментарии к сочинению в 2022-2023 гг., которые оценены ФИПИ и отрекомендованы для понимания.

- План и структура сочинения в 2023 году

- Как в 2023 году нужно правильно комментировать

- Подробный разбор К2

Текст по А.А. Лиханову

(1)Солдаты, расположившиеся вокруг пушки, были заняты каждый своим делом. (2)Кто, пристроившись к сосновому ящику со снарядами, писал письмо, слюнявя химический карандаш и сдвинув на затылок шлем; кто сидел на лафете, пришивая к шинели крючок; кто читал маленькую артиллерийскую газету.

(3)Живя с разведчиками и наблюдая поле боя с разных сторон, Ваня привык видеть войну широко и разнообразно. (4)Он привык видеть дороги, леса, болота, мосты, ползущие танки, перебегающую пехоту, минёров, конницу, накапливающуюся в балках…

(5)Ваня стоял у колеса орудия, которое было одной с ним вышины, и рассматривал бумажку, наклеенную на косой орудийный щит. (6)На этой бумажке были крупно написаны тушью какие-то номера и цифры, которые мальчик безуспешно старался прочесть и понять.

– (7)Ну, Ванюша, нравится наше орудие? – услышал он за собой густой, добродушный бас.

(8)Мальчик обернулся и увидел наводчика Ковалёва.

– (9)Так точно, товарищ Ковалёв, очень нравится, – быстро ответил Ваня и, вытянувшись в струнку, отдал честь.

(10)Наружностью своей Ковалёв меньше всего отвечал представлению о лихом солдате, Герое Советского Союза, лучшем наводчике фронта. (11)Прежде всего, он был немолод. (12)В представлении мальчика он был уже не «дяденька», а скорее принадлежал к категории «дедушек». (13)До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. (14)На фронт он мог не идти, но в первый же день войны записался добровольцем.

(15)Во время Первой мировой войны Ковалёв служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. (16)Вот почему и в эту войну он попросился в артиллерию наводчиком. (17)Сначала в батарее к нему относились с недоверием – уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. (18)Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда.

(19)Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. (20)Бывают наводчики хорошие, способные. (21)Бывают наводчики талантливые. (22)Бывают выдающиеся. (23)Он был наводчик гениальный. (24)И самое удивительное заключалось в том, что за четверть века, которые прошли между двумя мировыми войнами, он не только не разучился своему искусству, но как-то ещё больше в нём окреп. (25)Новая война поставила артиллерии много новых задач. (26)Она открыла в старом наводчике Ковалёве качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске. (27)Он не имел соперника в стрельбе прямой наводкой.

(28)В минуту опасности Ковалёв преображался. (29)В нём загорался холодный огонь ярости. (30)Он не отступал ни на шаг. (31)Он стрелял из своего орудия до последнего патрона. (32)А выстрелив последний патрон, он ложился рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата. (33)Расстреляв все диски, он спокойно подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и, прищурившись, кидал их одну за другой, пока немцы не отступали…

(34)Среди людей часто попадаются храбрецы. (35)Но только сознательная и страстная любовь к Родине может сделать из храбреца героя. (36)Ковалёв был истинный герой. (37)Он страстно, но очень спокойно любил Родину и ненавидел всех её врагов.

(38)Командование неоднократно выдвигало Ковалёва на более высокую должность. (39)Но каждый раз он просил оставить его наводчиком и не разлучать с орудием.

– (40)Наводчик – это моё настоящее дело, – говорил Ковалёв, – с другими обязанностями я так хорошо не справлюсь, уж вы мне поверьте, за чинами я не гонюсь. (41)Тогда был наводчиком и теперь до конца войны хочу быть наводчиком. (42)А для командира я уже не гожусь. (43)Стар. (44)Надо молодым давать дорогу. (45)Покорнейше вас прошу.

(46)В конце концов его оставили в покое. (47)Впрочем, может быть, Ковалёв был прав: каждый человек хорош на своём месте. (48)И безусловно, для пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного командира взвода…

(По В.П. Катаеву*)

* Валентин Петрович Катаев (1897–1986) – русский советский писатель, поэт, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.

КОММЕНТАРИЙ на 5 баллов (из 5 возможных). Предложен ФИПИ в качестве образца.

Высшую оценку (5 баллов) по этому критерию экзаменуемый получает в том случае, если проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. Проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.

ПРОБЛЕМА

Каковы черты истинного героя? Над этим вопросом размышляет Валентин Катаев, русский советский писатель. Чтобы найти объяснение поставленной проблеме, обратимся к предложенному для анализа тексту.

КОММЕНТАРИЙ

Автор обращает внимание читателей на историю о бойце Ковалëве. Он был немолод, однако стойки выдерживал непростые испытания. Каждая новая задача раскрывала «в старом наводчике <…> качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске». Стоит отметить, с каким упорством и рвением Ковалёв старался развиваться в том деле, которое выбрал: «Расстреляв все диски, он <…> подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и <…> кидал их одну за другой, пока немцы не отступали…». Данным примером писатель хотел показать, насколько сильным и храбрым становится человек, если ему удаётся найти своё настоящее дело. Только уверенная в своих действиях личность, обладающая мотивацией к победе, способна стать истинным героем.

В продолжении рассказа автор упоминает об ещё одной немаловажной черте Ковалёва – любви к Родине. Именно светлые чувства, испытываемые к стране, укрепили в бойце желание совершенствоваться в том русле, которое ему по душе: «Наводчик – это моё настоящее дело <…> с другими обязанностями я так хорошо не справляюсь, уж вы мне поверьте, за чинами я не гонюсь…». Данным примером автор показывает, как преданность Родине формирует характер подлинного героя. Появляются силы и боевой настрой, так необходимые для совершения отважных поступков.

Сопоставление приведённых примеров показывает, как в совокупности любовь к родным краям и занятие тем делом, которое действительно по душе, помогают человеку стать настоящим героем, способным на многое.

Пояснение: В сочинении есть 2 примера-иллюстрации, пояснения к ним, смысловая связь между ними проанализирована верно.

Критерии. За что можно получить 5 баллов?

- Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

- Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста.

- Дано пояснение к каждому приведённому примеру-иллюстрации.

- Выявлена и проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.

- Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

КОММЕНТАРИЙ на 4 балла (из 5 возможных). Предложен ФИПИ в качестве образца.

ПРИМЕР №1. Четыре балла по этому критерию экзаменуемый получает в том случае, если проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не проанализирована (или проанализирована неверно).

ПРОБЛЕМА

Проблема своего предназначения в жизни. Над этим предлагает задуматься В.П. Катаев.

КОММЕНТАРИЙ

Писатель пишет о том, что герой рассказа Ковалёв попросился наводчиком в артиллерию, но сначала все отнеслись к Ковалёву с недоверием из-за его неприметной внешности, однако после того, как Ковалёв показал себя в бою, все поняли, что он лучший. «Он не имел соперника в стрельбе прямой наводкой». Так автор хотел сказать, что своё место в жизни помогают найти экстремальные обстоятельства.

Автор говорит о том, что командование много раз хотело перевести Ковалёва на высокую должность, но он постоянно отказывался и говорил, что ни с чем другим он не справится и предлагал продвигать молодых на высокие звания. Так автор хотел показать, что каждый человек хорош на своём месте.

Приведённые примеры, дополняя друг друга, позволяют понять, что человеку важно заниматься своим делом и тогда всё будет грамотно сделано.

Пояснение: Приведены 2 примера-иллюстрации, даны пояснения к каждому примеру. Приведенные примеры не являются «дополнением друг друга». Раскрыты разные трактовки «предназначения в жизни»: в первом примере – это «своё место в жизни помогают найти экстремальные обстоятельства», во втором – «каждый человек хорош на своём месте». Вывод по смысловой связи примеров также не раскрывает заявленного тезиса о «предназначении в жизни», а констатирует «грамотность сделанного», логически не вытекающую из предыдущих рассуждений.)

ПРИМЕР №2. Четыре балла по этому критерию экзаменуемый также получает в том случае, если проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций. Проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.

ПРОБЛЕМА

В представленном для анализа тексте Катаев поднимает проблему становления героем из-за любви к Родине.

КОММЕНТАРИЙ

Раскрывая проблему, автор пишет о выдающемся наводчике Ковалёве. Этот человек, находившийся уже не в молодом возрасте, во время Первой мировой войны записался на фронт добровольцем. Автор повествует о том, что сначала к Ковалёву в батарее относились с недоверием из-за его добродушной, гражданской внешности. Однако в бою он показал себя знатоком своего дела. Именно любовь к Родине, желание защитить свою страну, сделали из обычного фермера поистине гениального наводчика.

Далее Катаев пишет о том, как Ковалёв преображался на поле боя. «В нём загорался холодный огонь ярости. Он не отступал ни на шаг. Он стрелял из своего орудия до последнего патрона. А выстрелив последний патрон, он ложился рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата…». Вот что делает страстная любовь к Родине с людьми. Она придавала храбрости Ковалёву в момент опасности, разжигала в нём ненависть к тем, кто посмел напасть на его родную сторону. Это рвение к уничтожению врага делало из Ковалёва настоящего героя.

Данные примеры, дополняя друг друга, позволяют понять, что патриотизм способен на многое. Ковалёв, движимый желанием защитить свой родной край, смог зарекомендовать себя на поле боя гениальным наводчиком, лихим солдатом, настоящим героем.

Пояснение: Даны два примера-иллюстрации. Пояснение к первому примеру-иллюстрации «Именно любовь к Родине, желание защитить свою страну сделали из обычного фермера поистине гениального наводчика» не связано напрямую с самим примером-иллюстрацией, поэтому такое пояснение не может быть засчитано. Второй пример дан с пояснением, соответствующим раскрываемому тезису. Смысловая связь между примерами проанализирована верно.

Критерии. За что можно получить 4 балла?

- Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

- Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

- Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста.

- Дано пояснение к каждому из приведённых примеров-иллюстраций, НО не проанализирована смысловая связь между ними (или проанализирована неверно).

или

- Проанализирована смысловая связь между примерами, НО дано пояснение только к одному из примеров-иллюстраций.

КОММЕНТАРИЙ на 3 балла (из 5 возможных). Предложен ФИПИ в качестве образца.

ПРИМЕР №1. Три балла по этому критерию экзаменуемый получает в том случае, если проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. Проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями.

ПРОБЛЕМА

Какими качествами должен обладать храбрый человек, чтобы из него вышел настоящий герой? Такую проблему поднимает автор.

КОММЕНТАРИЙ

Комментируя проблему, обратимся к содержанию текста, в котором В.П. Катаев повествует о гениальном наводчике Ковалёве, чья «работа при орудии была высочайшей степенью искусства». В качестве первого примера рассмотрим жизненные ситуации, в которых побывал Ковалёв. Он служил в артиллерии во время Первой мировой войны, и ещё тогда его считали «выдающимся наводчиком». У самого Ковалёва «была добродушная, сугубо гражданская внешность», а во время следующей войны к нему отнеслись с недоверием, но во время этой войны Ковалёв проявил себя ещё лучше, чем в предыдущей.

В качестве второго примера рассмотрим действия Ковалёва во время опасности. Он «преображался», становился яростным, стрелял из орудия «до последнего патрона» и не отступал ни на шаг. Ковалёв был очень хладнокровен в бою. Он ненавидел всех врагов своей Родины.

Данные примеры друг друга дополняют. Эта связь понять, какие качества помогают человеку стать героем: честь, терпение, решительность, добродушие, преданность Родине, простота, искренняя любовь к своему делу и спокойствие.

Пояснение: Приведены 2 примера-иллюстрации. Пояснения к примерам отсутствуют, дан простой пересказ текста. Смысловая связь проанализирована верно.

Критерии. За что можно получить 3 балла?

- Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

- Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

- Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста, НО дано пояснение только к одному примеру-иллюстрации, смысловая связь между примерами не проанализирована (или проанализирована неверно),

или

- Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, НО пояснения к примерам-иллюстрациям не даны, а смысловая связь между примерами-иллюстрациями проанализирована.

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.

Выпускники часто сталкиваются с трудностями при написании сочинения. И больше всего вопросов вызывает самая объемная часть — комментарий. Не знаешь, как написать хороший комментарий? Расскажем обо всем в статье.

1

2 134

Что такое комментарий в сочинении ЕГЭ

Комментарий является структурной частью 27-го задания ЕГЭ по русскому языку, в котором требуется написать сочинение по предложенному тексту.

Комментарий — это доказательство наличия обозначенной школьником в первой части сочинения проблемы.

Школьнику нужно внимательно изучить предложенный материал и найти в нем два примера, которые наиболее полно отражают проблематику произведения. Также нужно объяснить, почему они подходят для изучения проблемы и проанализировать взаимосвязь.

Структура комментария к сочинению ЕГЭ и требования

В 2023 году в формулировку задания 27 ЕГЭ по русскому языку были внесены изменения. Теперь школьникам нужно не просто проанализировать смысловую связь представленных отрывков текста, но и обозначить её.

То есть необходимо указать, каким общим смыслом обладают фрагменты, а после проанализировать ситуации, речевые обороты, мнение автора и объяснить общность в контексте заявленной проблематики.

Для того чтобы написать хороший и правильный комментарий, нужно придерживаться плана.

Как правильно писать комментарии в 2023 году

Примеры-иллюстрации

Для доказательства наличия заявленной проблематики нужно привести два примера с опорой на исходный текст. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы иллюстрировать проблему и подкрепить аргументы.

Примеры-иллюстрации могут быть конкретными ситуациями из произведения, фактами или событиями, которые помогают объяснить или подтвердить рассуждения выпускника.

Пояснение

Пояснение — это важный элемент, который помогает понять, как приведенные примеры связаны с заявленной проблематикой и подтверждают общую идею работы.

Давая пояснение к выбранным фрагментам, нужно обосновать, какую функцию в описании и раскрытии проблемы исполняют данные отрывки. Школьник должен показать в этом разделе понимание того, какой смысл закладывает автор и сделать собственные выводы.

- Четко и ясно связывай пример с тезисом

Пример нужно четко связывать с проблемой, которую он подтверждает. Для этого можно использовать связующие слова и фразы, такие как «например», «таким образом», «следовательно», «поэтому», «это доказывает, что».

- Объясни подтверждение тезиса

Требуется объяснить, как пример подтверждает тезис и помогает развить идею. Можно использовать такие выражения, как «это иллюстрирует», «это демонстрирует», «это подтверждает», «это подчеркивает», «это подкрепляет».

- Не используй слишком много деталей

В пояснении не нужно использовать слишком много деталей, чтобы не отвлекаться от главной идеи. Цель пояснения — показать взаимосвязь между тезисом и примером, а не давать подробное описание событий.

- Дай оценку

Нужно оценить пример и показать его значение в контексте проблематики. Для этого можно использовать такие выражения, как «это доказывает, что», «это указывает на то, что», «это подчеркивает важность».

Указание и анализ связи

В этой части важно установить наличие общности фрагментов и проанализировать ее.

Связь между фрагментами должна быть логической и убедительной, чтобы подтверждать идеи, которые выпускник выражает в своей работе.

Вот некоторые типы смысловой связи, которые можно использовать:

- Логическая связь

Причинно-следственные связи, в которых идеи логически следуют друг за другом. Для взаимосвязи используют выражения: «потому что», «из-за того, что», «следовательно», «в результате», «поэтому».

- Противопоставление

Этот тип связи выделяет различия и противоположности между идеями. Здесь используются выражения: «однако», «вместе с тем», «но», «в то время как», «несмотря на».

- Соотнесение

Сопоставление примеров, чтобы показать их сходства или различия. Можно использовать выражения: «как», «также», «в то же время».

- Последовательность

Связь, которая устанавливает порядок или последовательность идей и событий. Можно использовать выражения: «вначале», «затем», «в конце концов», «в заключение».

Боишься, что не сможешь точно определить проблему и найти в тексте подтверждение? Начни подготовку к ЕГЭ по русскому языку в «СОТКЕ»! Мы расскажем, какие проблемы поднимают авторы, как их определить и как правильно написать комментарий, чтобы получить за него высший балл.

Распространенные ошибки

Комментарий оценивается отдельно от других частей сочинения, максимально можно получить за эту часть 5 баллов. Расскажем о самых распространенных ошибках, которые ведут к снижению баллов за эту часть.

Отсутствие опоры на текст

Если школьник не использует для аргументации фрагменты текста, он рискует получить за эту часть 0 баллов. Не забудь, что твои рассуждения должны базироваться на исходном произведении с приведением примеров-иллюстраций.

Пересказ

Задача выпускника — проанализировать материал, выразить свое мнение, как именно автор описывает или раскрывает проблему. Простой пересказ текста автора будет считаться ошибкой, и анализ текста не будет засчитан.

Увлечение цитированием

Привести цитаты можно, но нужно помнить, что они не должны заменить твои рассуждения. Если вместо пояснения к выбранному фрагменту выпускник продолжает цитировать автора, эта часть задания не будет засчитана.

Комментарий к другой проблеме

Бывает, что выпускник в первом блоке сочинения формулирует одну проблему, а в комментарии пытается доказать совсем другую. Следи за логикой своих рассуждений.

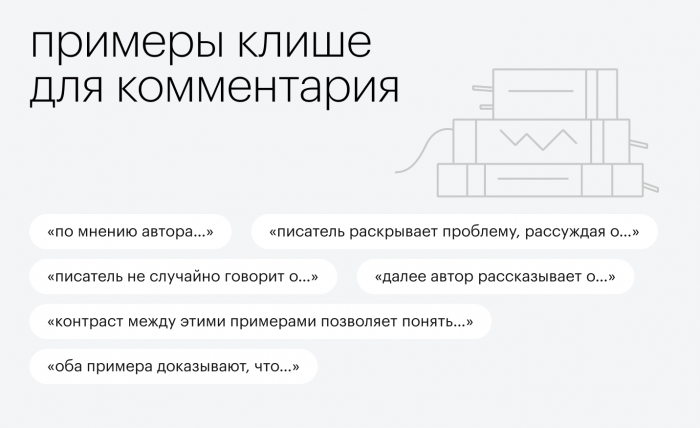

Использование клише

Использование клише помогает организовать свои мысли и сформулировать идеи в структурированном формате, убедительно выразить точку зрения. Речевые шаблоны могут быть полезным инструментом для организации своих мыслей и выражения идей.

Но использование языковых штапмов в неправильном контексте может снизить качество работы и привести к низкому баллу за ЕГЭ по русскому.

Не увлекайся использованием шаблонов, так как это только средство выразительности. Они не помогут провести полноценный анализ текста и заменить твои собственные рассуждения.

Рекомендации к написанию комментария

Четко сформулируй проблему

Ты должен понимать смысл заявленной проблемы, чтобы проанализировать исходный текст и сделать выводы.

Помни о языковых требованиях

Используй разнообразную лексику, правильно пиши слова и расставляй знаки препинания. Старайся избегать повторений.

Пиши разборчиво

Чтобы твою работу оценили по достоинству, проверяющий должен понимать, что написано. Старайся писать аккуратно и разборчиво.

Не забывайте о времени

На выполнение работы дается ограниченное количество времени, поэтому важно уметь планировать и быстро писать основные мысли.

Практикуйся

Больше читай и пробуй писать сочинения, придерживаясь структуры. На экзамене ты будешь меньше волноваться, если у тебя уже есть опыт.

В онлайн-школе «СОТКА» ты сможешь отточить навыки написания комментария. Мы много практикуемся, учимся правильно применять речевые обороты и клише, а также подробно разбираем все ошибки. Запишись на бесплатный вводный урок.