Переход имён прилагательных в существительные (субстантивация)

- 1. Понятие субстантивации

- 2. Полная субстантивация

- 3. Частичная субстантивация

- 4. Особенности субстантивированных прилагательных

Понятие субстантивации

Имена прилагательные (зачастую относительные) могут иногда переходить в класс существительных. Это явление называется субстантивацией. Переходя в разряд существительных, прилагательные теряют свое основное значение качества, приобретая значение предметности.

Субстантивация – переход прилагательных в существительные.

Степень субстантивации имён прилагательных бывает разной.

п.2. Полная субстантивация

Одни прилагательные (по большей части относительные) полностью перешли в класс имён существительных, утратив способность изменяться по родам. Такая субстантивация называется полной, а подобные образования – немотивированными: запятая, приданое, городничий, подноготная, вселенная, набережная, портной, прачечная, мостовая, горничная, родословная.

п.3. Частичная субстантивация

Другие прилагательные могут употребляться и в роли существительных, и в роли прилагательных. Такая субстантивация называется частичной, а подобные образования – мотивированными: новая кондитерская (сущ.) – кондитерская (прил.) фабрика, бывший военный (сущ.) – военный (прил.) врач, чугунная ванная (сущ.) – ванная (прил.) комната, хороший знакомый (сущ.) – знакомый (прил.) мужчина, стать дозорным (сущ.) – дозорная (прил.) башня, просторная столовая (сущ.) – столовая (прил.) посуда, кофейное мороженое (сущ.) – мороженое (прил.) мясо, поздравлять молодых (сущ.) – молодые (прил.) люди.

п.4. Особенности субстантивированных прилагательных

Субстантивируясь, имена прилагательные приобретают грамматические категории имён существительных (род, число и падеж): мостовая (ж. р., ед. ч., Им. п.), могут иметь определения (бесконечная вселенная, опытный портной) и сохраняют склонение прилагательных: приданого, приданому. Синтаксические функции субстантивированных прилагательных совпадают с функциями имён существительных: Ребята зашли за тортом в кондитерскую. Детская была уютной и светлой. Мужчина придерживал борзую за ошейник.

Как определить, чем прилагательное является в предложении

Имя прилагательное придает русскому языку особую выразительность и позволяет предать множество смысловых оттенков. Поэтому и в предложении оно способно исполнять несколько синтаксических функций: быть главным или второстепенным членом, описывать свойства предметов и даже замещать другие части речи.

Роль согласованного определения

В русском языке прилагательное чаще всего выступает определением. В таком случае его роль второстепенная – конкретизирующая или образная, – прилагательное называет свойства, качества, признаки другого члена предложения. Чтобы найти определение, нужно разбить отрывок на словосочетания, найти главное слово и задать вопрос какой? или чей? Если прилагательное принимает морфологические особенности другой части речи (род, число, падеж), значит, оно является согласованным определением. При построении такого согласованного выражения определение занимает первое место, а определяемое слово – второе.

Пример: хмурое небо, тихим шагом, ветхие домишки.

Исключением из этого правила являются устойчивые выражения, собственные имена, термины или поэтические высказывания: Петр Великий, Ландыш Майский, Петропавловск-Камчатский.

На заметку: Согласование прилагательного с другой частью речи возможно только в полной его форме.

Когда прилагательное не согласованно

Несогласованным определением эта часть речи может быть, если она употребляется в степени сравнения. В этом случае определение присоединяется с помощью примыкания, а порядок слов в таком высказывании обратный – сначала имя существительное или слово, его заменяющее, затем простое сравнительное прилагательное.

Пример: мед слаще, портфель тяжелее, девушка постарше, рассказ короче.

Когда прилагательное – сказуемое

В литературной речи прилагательное часто выступает главным членом предложения –именной частью составного сказуемого. В этом случае оно описывает состояние выступающего подлежащим предмета, происходящее с ним действие. В составе сказуемого прилагательное употребляется после подлежащего. Определить, чем является имя прилагательное в предложении, определением или составным сказуемым, можно по наличию связующих глаголов (быть, стать, казаться), от которых задаются вопросы «какой? чей?»:

старушка была (какая?) усталая, щенок будет (каким?) здоровым, ребенок стал (каким?) сильным.

Важно: Глагол-связка может иметь самостоятельное значение: старушка сидела усталая, щенок вырастет здоровым. Отличие составного сказуемого от самостоятельного заключается в том, что в первом случае смысловой акцент стоит на втором слове, а глагол можно заменить на связку «быть» или «являться».

Полная форма прилагательного в составе сказуемого

В сочетании с глагольной частью сказуемого полная форма употребляется исключительно в двух падежах – именительном (отвечает на вопрос: какой?) или творительном (каким?). В тексте составное именное сказуемое с полным прилагательным обычно стоит после подлежащего.

Пример: дождь был теплый; зрелище выглядело неправдоподобным; небо казалось низким.

Краткая форма

Употребление краткой формы в связке с глаголом отличается тем, что сам связующий глагол может быть опущен без потери смысла высказывания, изменится только время:

Ночь была коротка – ночь коротка; наша команда была дружна – наша команда дружна.

Кроме этого, сказуемое с кратким прилагательным может располагаться в предложении и перед подлежащим, и после него:

Морозны и трескучи стояли деньки; хороша была погода.

Сравнительная степень

Сравнительное прилагательное связывается с глаголом по тем же правилам, что и краткая форма:

Музыка грянула громче; она самая высокая в классе; вода была теплее.

Когда прилагательное переходит в существительное

Иногда эта часть речи может переходить в существительные, меняя при этом некоторые морфологические свойства, и исполнять роль подлежащего. Так происходит, когда значение признака утрачивается, прилагательное становится названием предмета. Такие слова можно встретить и в повседневной, и в литературной речи:

(Кто?) взрослые присматривали за детьми; (кто?) пожарные тушили пламя; (кто?) родные собрались за столом; (что) жаркое готовят на слабом огне.

Возможность нести различные синтаксические функции – отличительная черта прилагательного, его синтаксический признак. Две исполняемые им роли в предложении – это определение (согласованное и несогласованное) и именная часть составного сказуемого. Если же слово, внешне совпадающее с прилагательным, отвечает на вопрос: кто?, что? и является подлежащим, то правильно будет отнести его к другой части речи – имени существительному.

Прилагательные в роли существительного примеры

Прилагательное, употребляясь без существительного, может само приобрести значение существительного и выступать в предложении в его роли. В этом случае прилагательное обозначает уже не свойство предмета, а самый предмет по его свойству, т.е. является таким же существительным, как и обычные существительные. Например, в предложениях Больной выздоровел, Врач навестил больного слово больной обозначает «тот, кто болен», следовательно, обозначает предмет по его свойству, а не свойство предмета. В таком же значении могут употребляться прилагательные бедный, богатый, слепой, хромой, рабочий, столовая, ломовой, дежурный и др., а также некоторые причастия: заведующий, управляющий, трудящийся, раненый, умирающий и др.

Становясь существительным, прилагательное приобретает и грамматические признаки существительных. Род и число у таких прилагательных, как и у существительных, становятся несинтаксическими. Ср., например: Врач навестил больного (можно заменить больную, больных) и Врач навестил больного товарища (такой замены сделать нельзя, так как род и число прилагательного зависят от определяемого им существительного). Их падежные формы перестают быть согласуемыми, а становятся самостоятельными, выражая, как и у существительных, различные отношения предмета, который обозначается этим словом, к другим словам речи. Например: навестил больного, пошел к больному, вышел от больного, пошел от больных и т.д. (ср. падежи у прилагательных, при помощи которых они согласуются с существительными: больной товарищ, пошел к больному товарищу, больного товарища). Соответственно изменяется и синтаксическое употребление прилагательных. В им. пад. они могут выступать в качестве подлежащего: больной выздоровел, пришел заведующий; в косвенных падежах, употребляясь в соединении с предлогами или без предлогов, они выступают в роли второстепенных членов предложения, и именно дополнения, т.е. предметного определяющего слова, как и другие существительные, ср.: навестил больного и навестил товарища, пошел к больному и пошел к товарищу и т.д. Наконец, прилагательное, став существительным, может само определяться прилагательными, например: тифозный больной, спокойный больной и др.

Однако, переходя в существительные, прилагательные все же продолжают сохранять и некоторые свои особенности. Так, например, они могут определяться такими наречиями, которые обычно не употребляются при существительных: врач подошел к тяжело больному или к смертельно раненому. Перешедшие в существительное причастия обычно сохраняют свойственное причастиям как глагольным формам управление падежами существительных: пошел к заведующему складом, командующий армией приказал.

Прилагательные, которые переходят в существительные по своему употреблению, можно разделить на три группы: одни из них употребляются и как существительные, и как прилагательные (например, больной, богатый, бедный, слепой, хромой). При этом, выступая в качестве прилагательного, такие слова могут употребляться с любыми существительными, например: больной ученик, старик, мальчик, животное, собака, растение и т.д.; другие слова в современном языке употребляются только в качестве существительных, например: портной, мостовая, кладовая, пирожное, лесничий, посыльный, двугривенный, главнокомандующий, набережная, насекомое. Наконец, имеется третья группа слов, переходная от первой ко второй. Слова этой группы обычно употребляются как существительные и реже как прилагательные. При этом в последнем случае эти слова могут сочетаться только с несколькими определенными существительными (иногда даже с одним). Таковы, например, слова: ломовой (извозчик), гончая, борзая (собака), Первая конная (армия), мастеровой (человек), прилагательное (имя), существительное (имя).

Процесс перехода прилагательных в существительные происходил в разное время. У одних слов этот процесс уже закончился. Например, портной, жаркое в современном языке выступают только как существительные, хотя когда-то могло быть — портной швец, жаркое блюдо; у других же слов этот процесс только начался, нередко за последние годы, на наших глазах, например: встречный, посевная, уборочная, третий решающий, Первая конная.

Источник статьи: https://megapredmet.su/1-25309.html

Имя прилагательное в русском языке: разряды, степени, формы. Морфологический разбор прилагательного

Имя прилагательное в русском языке — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета, живого существа или явления. Прилагательное отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи?

Прилагательные. Примеры

Добрый характер.

Красивая девушка .

Короткое платье.

Большие перемены.

Важно! Признак действия обозначает не прилагательное, а наречие.

Читайте о других частях речи в русском языке

Местоимение указывает на предмет.

Междометие передает восклицание, звук, эмоцию.

Разряды прилагательных. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные

Прилагательные делятся на три разряда: качественные, относительные и притяжательные .

Качественные прилагательные обозначают признак, который может проявляться в большей или меньшей степени. Например, тёплый — можно быть более теплым и менее теплым. Тёплый — качественное прилагательное.

Примеры качественных прилагательных

Умный человек

Медленный поезд

Интересная книга

Большое дерево

Холодное утро

Относительные прилагательные называют постоянные качества, выражая их через отношение к другим предметам. Например, стальной — это значит сделанный из стали. Стальной — относительное прилагательное.

Примеры относительных прилагательных

Золотая цепочка (цепочка из золота)

Ночная прогулка (прогулка ночью)

Нижний ряд (ряд внизу)

Двухлетняя девочка (девочка двух лет)

Кавалерийская походка (походка кавалериста)

Иногда относительные прилагательные употребляются в переносном значении и тогда приобретают значение качественных признаков. Такие относительные прилагательные переходят в разряд качественных. Например, железное здоровье (синоним крепкого здоровья) или золотые руки (умелые руки).

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета кому-то и отвечают на вопрос чей?

Притяжательные прилагательные образуются с помощью суффиксов: -ин-/-ын, -ов-/-ев, -ий/-й .

Примеры притяжательных прилагательных

Дедушкины часы (часы дедушки)

Васина улыбка (улыбка Васи)

Крокодиловы слезы (слезы крокодила)

Царицын луг (луг царицы)

Краткая и полная форма прилагательных

Прилагательные могут иметь краткую форму: добрый — добр; злой — зол.

Две формы есть у большинства качественных прилагательных:

Прилагательные в полной форме изменяются по числам и падежам, в единственном падеже — по родам.

В зависимости от твердой или мягкой основы прилагательные в мужском роде оканчиваются на -ой или -ый/-ий ( шальной, зеленый, мягкий ), в женском роде — на -ая/-яя ( крупная, древняя ), в среднем роде — на -ое/-ее ( большое, могучее ).

Синтаксическая роль прилагательного в предложении

В предложении прилагательное чаще всего бывает определением , оно обозначает признак или качество предмета, лица, явления, но может быть и сказуемым .

Прилагательные в полной форме согласуются с определяемым существительным в числе, роде и падеже — выступают в роли согласованного определения :

Я читал интересную книгу.

Лохматый пес подбежал к мальчику.

Темный лес терялся в вечернем тумане.

Также прилагательное может быть частью составного именного сказуемого :

Ребенок был веселый и разговорчивый.

Он стал образованным и культурным.

Я был раздосадован.

Прилагательное в краткой форме или в форме степени сравнения является сказуемым :

Она богата и успешна.

Сегодня с утра я весел.

Падеж прилагательных. Склонение прилагательных. Три типа склонения

В русском языке прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. Прилагательное имеет тот же падеж, род и число, что и имя существительное, к которому относится. Это называется согласованием:

- Хороший человек. Хорошего человека. Хорошему человеку.

- Хорошая машина. Хорошей машины. Хорошей машине.

- Хорошее настроение. Хорошего настроения. Хорошему настроению.

- Хорошие люди. Хороших людей. Хорошим людям.

При склонении изменяются окончания прилагательных.

Источник статьи: https://www.anews.com/p/111473189-imya-prilagatelnoe-v-russkom-yazyke-razryady-stepeni-formy-morfologicheskij-razbor-prilagatelnogo/

Прилагательное в роли существительного

Иногда прилагательное выполняет роль существительного. Это происходит, когда нужно назвать :

- всех представителей класса, которые объединены между собой схожим признаком;

В таком случае -s не добавляется, а прилагательному предшествует артикль the.

The blind need guide-dogs. Слепым нужны собаки-поводыри.

- что-то абстрактное;

The beautiful can be found everywhere. Прекрасное можно найти повсюду.

Прилагательные пишутся с заглавной буквы и имеют специальные суффиксы:

Для образования множественного числа требуется -s.

Для называния всей нации — артикль the.

An American speaks fast. Американец быстро разговаривает.

Three Germans have bought airplane tickets. Трое немцев купили билеты на самолет.

The Russians are unique people. Русские — необыкновенный народ.

Не изменяются по числам, имеют неизменную форму.

Для называния всей нации нужен артикль the.

Our new student is a Chinese. Наш новый студент — китаец.

Two Swiss are in the waiting room. Двое швейцарцев в приемной.

The Japanese eat raw fish. Японцы едят сырую рыбу.

Не имеют формы единственного числа. Они передают только одно значение — нации в целом.

Всегда употребляются с артиклем the.

The English and the Dutch are tolerant. Англичане и голландцы толерантны.

The Spanish are emotional. Испанцы эмоциональные.

The Scotch honor traditions. Шотландцы чтут традиции.

The French are adept in cooking. Французы искусные повара.

С такими словами используют man/men, woman/women, когда нужно указать одного или нескольких представителя данной нации.

A Frenchman and two Englishwomen attend the meeting. Француз и две англичанки присутствуют на встрече.

Исключение: a Spaniard — two Spaniards

испанец, испанка — двое испанцев, две испанки

Источник статьи: https://anglistica.ru/prilagatel-noe-v-roli-sushhestvitel-nogo/

Имя прилагательное в русском языке: разряды, степени, формы. Морфологический разбор прилагательного

Тема: имя прилагательное. Русский язык. 2 класс, 3 класс. Что такое прилагательное? Урок о прилагательных: части речи, суть понятия «имя прилагательное». Вопросы прилагательных. Степени прилагательных. Формы прилагательных. Окончания, суффиксы прилагательных. Краткая форма прилагательного.

РИА Новости / Любовь Чиликова

Имя прилагательное в русском языке — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета, живого существа или явления. Прилагательное отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи?

Прилагательные. Примеры

Добрый характер.

Красивая девушка.

Короткое платье.

Большие перемены.

Важно! Признак действия обозначает не прилагательное, а наречие.

Читайте о других частях речи в русском языке

Существительное обозначает предмет.

Прилагательное — признак предмета.

Местоимение указывает на предмет.

Глагол обозначает действие.

Наречие — признак действия

Междометие передает восклицание, звук, эмоцию.

Разряды прилагательных. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные

Прилагательные делятся на три разряда: качественные, относительные и притяжательные.

Качественные прилагательные обозначают признак, который может проявляться в большей или меньшей степени. Например, тёплый — можно быть более теплым и менее теплым. Тёплый — качественное прилагательное.

Примеры качественных прилагательных

Умный человек

Медленный поезд

Интересная книга

Большое дерево

Холодное утро

Относительные прилагательные называют постоянные качества, выражая их через отношение к другим предметам. Например, стальной — это значит сделанный из стали. Стальной — относительное прилагательное.

Примеры относительных прилагательных

Золотая цепочка (цепочка из золота)

Ночная прогулка (прогулка ночью)

Нижний ряд (ряд внизу)

Двухлетняя девочка (девочка двух лет)

Кавалерийская походка (походка кавалериста)

Иногда относительные прилагательные употребляются в переносном значении и тогда приобретают значение качественных признаков. Такие относительные прилагательные переходят в разряд качественных. Например, железное здоровье (синоним крепкого здоровья) или золотые руки (умелые руки).

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета кому-то и отвечают на вопрос чей?

Притяжательные прилагательные образуются с помощью суффиксов: -ин-/-ын, -ов-/-ев, -ий/-й.

Примеры притяжательных прилагательных

Дедушкины часы (часы дедушки)

Васина улыбка (улыбка Васи)

Крокодиловы слезы (слезы крокодила)

Царицын луг (луг царицы)

Краткая и полная форма прилагательных

Прилагательные могут иметь краткую форму: добрый — добр; злой — зол.

Две формы есть у большинства качественных прилагательных:

Прилагательные в полной форме изменяются по числам и падежам, в единственном падеже — по родам.

В зависимости от твердой или мягкой основы прилагательные в мужском роде оканчиваются на -ой или -ый/-ий (шальной, зеленый, мягкий), в женском роде — на -ая/-яя (крупная, древняя), в среднем роде — на -ое/-ее (большое, могучее).

Синтаксическая роль прилагательного в предложении

В предложении прилагательное чаще всего бывает определением, оно обозначает признак или качество предмета, лица, явления, но может быть и сказуемым.

Прилагательные в полной форме согласуются с определяемым существительным в числе, роде и падеже — выступают в роли согласованного определения:

Я читал интересную книгу.

Лохматый пес подбежал к мальчику.

Темный лес терялся в вечернем тумане.

Также прилагательное может быть частью составного именного сказуемого:

Ребенок был веселый и разговорчивый.

Он стал образованным и культурным.

Я был раздосадован.

Прилагательное в краткой форме или в форме степени сравнения является сказуемым:

Она богата и успешна.

Сегодня с утра я весел.

Падеж прилагательных. Склонение прилагательных. Три типа склонения

В русском языке прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. Прилагательное имеет тот же падеж, род и число, что и имя существительное, к которому относится. Это называется согласованием:

Хороший человек. Хорошего человека. Хорошему человеку.

Хорошая машина. Хорошей машины. Хорошей машине.

Хорошее настроение. Хорошего настроения. Хорошему настроению.

Хорошие люди. Хороших людей. Хорошим людям.

При склонении изменяются окончания прилагательных.

большой зеленый сад

любимая синяя шляпа

широкое зеленое поле

большого зеленого сада

любимой синей шляпы

широкого зеленого поля

большому зеленому саду

любимой синей шляпе

широкому зеленому полю

большой зеленый сад

любимую синюю шляпу

широкое зеленое поле

большим зеленым садом

любимой синей шляпой

широким зеленым полем

о большом зеленом саде

о любимой синей шляпе

о широком зеленом поле

Различают три типа его склонения прилагательных.

Адъективный тип — по нему склоняются качественные и относительные прилагательные в полной форме. Например, зеленый, добрый.

Местоименный тип — по нему склоняются притяжательные прилагательные. Например, мамин, лисий.

Нулевое склонение — к нему относятся прилагательные, которые не меняются, во всех формах остаются одинаковыми. Например, хаки, индиго, мини.

Степени сравнения прилагательных: относительная и превосходная степень

Качественные прилагательные образуют степени сравнения: сравнительную (больше, меньше) и превосходную (самый большой, наименьший).

Сравнительная степень обозначает, что признак проявляется сильнее или слабее по сравнению с другим предметом.

Например: Первый был сильнее. Второй был менее сильным.

Сравнительная степень бывает простой и составной. Простая форма сравнительной степени образуется с помощью суффиксов -ше, -че, -е, -ее, -ей:

Составная форма сравнительной степени образуется при участии слов «более», «менее» и начальной формы прилагательного:

интересный — более интересный

светлый — менее светлый

Превосходная степень обозначает, что признак проявляется в наибольшей степени, чем у других предметов. Превосходная форма также бывает простой и составной.

Простая форма образуется с помощью суффиксов -ейш-, -айш-.

Составную форму превосходной степени можно образовать двумя способами:

Прибавить к начальной форме прилагательного слова «самый», «наиболее», «наименее»:

счастливый — самый счастливый

удачный — наиболее удачный

простой — наименее простой

Прибавить к простой сравнительной степени слова «всего» или «всех» сильный — сильнее всех

простой — проще всего

Читайте подробнее: Степени сравнения прилагательных в русском языке. Правила и ошибки

Морфологический разбор прилагательного

Морфологический разбор имени прилагательного происходит по следующему плану:

I. Постоянные признаки

Разряд по значению (качественное, относительное или притяжательное)

Степени сравнения (у качественных прилагательных)

Полная или краткая форма

II. Непостоянные признаки

Морфологический разбор прилагательного. Пример

На далекой улице стояли два дома.

На далекой — имя прилагательное, обозначает признак предмета: (на какой?) далекой, начальная форма — (какой?) далекий.

Постоянные морфологические признаки: качественное

Непостоянные морфологические признаки: употреблено полной форме, в предложном падеже, в единственном числе, в женском роде.

Синтаксическая роль — в предложении является определением. На улице (какой?) далекой.

Письменный морфологический разбор прилагательного

На улице (какой?) далекой

н.ф. — далекий

Пост. признаки: качественное

Непост. признаки: полная форма, Пр.п., ед.ч., ж.р.

на улице (какой?) далекой — определение.

Читайте также: Правописание НЕ с прилагательными. Слитно или раздельно?

Существительное выраженное прилагательным примеры

Переход имен прилагательных в существительные

Прилагательное, употребляясь без существительного, может само приобрести значение существительного и выступать в предложении в его роли. В этом случае прилагательное обозначает уже не свойство предмета, а самый предмет по его свойству, т.е. является таким же существительным, как и обычные существительные. Например, в предложениях Больной выздоровел, Врач навестил больного слово больной обозначает «тот, кто болен», следовательно, обозначает предмет по его свойству, а не свойство предмета. В таком же значении могут употребляться прилагательные бедный, богатый, слепой, хромой, рабочий, столовая, ломовой, дежурный и др., а также некоторые причастия: заведующий, управляющий, трудящийся, раненый, умирающий и др.

Становясь существительным, прилагательное приобретает и грамматические признаки существительных. Род и число у таких прилагательных, как и у существительных, становятся несинтаксическими. Ср., например: Врач навестил больного (можно заменить больную, больных) и Врач навестил больного товарища (такой замены сделать нельзя, так как род и число прилагательного зависят от определяемого им существительного). Их падежные формы перестают быть согласуемыми, а становятся самостоятельными, выражая, как и у существительных, различные отношения предмета, который обозначается этим словом, к другим словам речи. Например: навестил больного, пошел к больному, вышел от больного, пошел от больных и т.д. (ср. падежи у прилагательных, при помощи которых они согласуются с существительными: больной товарищ, пошел к больному товарищу, больного товарища). Соответственно изменяется и синтаксическое употребление прилагательных. В им. пад. они могут выступать в качестве подлежащего: больной выздоровел, пришел заведующий; в косвенных падежах, употребляясь в соединении с предлогами или без предлогов, они выступают в роли второстепенных членов предложения, и именно дополнения, т.е. предметного определяющего слова, как и другие существительные, ср.: навестил больного и навестил товарища, пошел к больному и пошел к товарищу и т.д. Наконец, прилагательное, став существительным, может само определяться прилагательными, например: тифозный больной, спокойный больной и др.

Однако, переходя в существительные, прилагательные все же продолжают сохранять и некоторые свои особенности. Так, например, они могут определяться такими наречиями, которые обычно не употребляются при существительных: врач подошел к тяжело больному или к смертельно раненому. Перешедшие в существительное причастия обычно сохраняют свойственное причастиям как глагольным формам управление падежами существительных: пошел к заведующему складом, командующий армией приказал.

Прилагательные, которые переходят в существительные по своему употреблению, можно разделить на три группы: одни из них употребляются и как существительные, и как прилагательные (например, больной, богатый, бедный, слепой, хромой). При этом, выступая в качестве прилагательного, такие слова могут употребляться с любыми существительными, например: больной ученик, старик, мальчик, животное, собака, растение и т.д.; другие слова в современном языке употребляются только в качестве существительных, например: портной, мостовая, кладовая, пирожное, лесничий, посыльный, двугривенный, главнокомандующий, набережная, насекомое. Наконец, имеется третья группа слов, переходная от первой ко второй. Слова этой группы обычно употребляются как существительные и реже как прилагательные. При этом в последнем случае эти слова могут сочетаться только с несколькими определенными существительными (иногда даже с одним). Таковы, например, слова: ломовой (извозчик), гончая, борзая (собака), Первая конная (армия), мастеровой (человек), прилагательное (имя), существительное (имя).

Процесс перехода прилагательных в существительные происходил в разное время. У одних слов этот процесс уже закончился. Например, портной, жаркое в современном языке выступают только как существительные, хотя когда-то могло быть — портной швец, жаркое блюдо; у других же слов этот процесс только начался, нередко за последние годы, на наших глазах, например: встречный, посевная, уборочная, третий решающий, Первая конная.

Источник статьи: https://megapredmet.su/1-25309.html

Прилагательное в роли сказуемого. Примеры

Прилагательное может быть сказуемым в предложении. Приведем примеры предложений, в которых прилагательное в разных грамматических формах выполняет роль сказуемого.

Грамматическую основу предложения составляют его главные члены — подлежащее и сказуемое.

Оно обычно выражается существительным или местоимением в именительном падеже:

- Воробей (что делает?) чирикает весело.

- Бабушка (что с ней происходит?) болеет .

- Наша кошка (какова?) игрива .

Как видим, сказуемое может обозначать признак подлежащего, который выражается именем прилагательным. При этом в предложении нет глагола, который обозначает действие или состояние, например:

- Небо над головой (какое?) бездонное и глубокое .

- Маленькие котята (каковы?) шаловливы и игривы .

Обратим внимание, что сказуемое, выраженное прилагательным, как правило, находится после подлежащего, что свойственно русскому языку. На первом месте стоит подлежащее, а за ним употребляется сказуемое, хотя бывают случаи непрямого порядка слов.

В первом случае прилагательное «глубокое» находится перед подлежащим, оно обозначает признак предмета:

озеро какое? глубокое. Это определение.

Во втором случае прилагательное находится после подлежащего «озеро», и от него задается к прилагательному вопросы:

Это сказуемое, выраженное прилагательным. Оно называется составным именным, так как главным в нем является имя прилагательное. При нем могут быть глаголы-связки, утратившие полноценное лексическое значение и только указывающие на грамматические признаки времени, числа, рода, например:

Сказуемое-прилагательное в разных формах

В роли сказуемого в предложении может выступать прилагательное в разных грамматических формах. Рассмотрим эти случаи. Приведем примеры из художественной литературы, когда сказуемое-прилагательное может быть в полной, краткой форме или иметь степени сравнения.

Полное прилагательное в роли сказуемого

Прилагательное может быть в форме именительного или творительного падежа.

Роса была холодная , обильная — настоящая сентябрьская роса (К. Паустовский)

Река тоже приняла особенный вид. Вода в ней кажется свинцовой (И.С. Тургенев).

Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдопобным , как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава (К.Паустовский)

Это Лешачий омут. Днём, даже под бьющим в упор солнцем, вода тут чёрная , без просвета … А вода тёплая , за ночь не успевает остынуть (В. Тендряков).

Прилагательное в краткой форме в роли сказуемого

Прилагательное в краткой форме употребляется как в одиночку, так и в паре с глаголом-связкой, не имеющем полноценного лексического значения:

был, будет, являться, казаться, становиться и пр.

Краткое прилагательное может находиться перед подлежащим в отличие от полной формы.

Странный звук неожиданно пронесся по лесу. Он был протяжен , низок и гармонично- печален и, казалось, выходил из-под земли (А.Куприн)

Река особенно хороша по утрам (В. Закруткин)

Обширна и многообразна родившая нас страна . Неиссякаемы и полноводны реки , пересекающие её пространства. Обширны , зелены леса , высоки горы , блистающие вечными ледниками (И. Соколов-Микитов)

…я сорвал на память пучок росших у моих ног цветов. Каждый цветок был похож на настоящий мак, и от них пахло весною ( И. Соколов-Микитов)

Хороши также летние туманные дни , хотя охотники их и не любят (И.Тургенев)

Чист и прозрачен воздух . Далеко слышны звуки , и отчетливо разносятся голоса (И. Соколов-Микитов)

Прилагательное в форме сравнительной степени в роли сказуемого

А вверху без конца и перерыва тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора. Но теперь вздохи становились всё глубже , сильнее (В. Короленко).

Вода в них (родниках) всегда была чище воды рек, озер и других поверхностных источников (А. Порядин).

И всё же голод стал сильнее страха. В мгновенье ока воробей оказался на столике, быстро, в то же время оглядываясь, замолотил клювиком по зёрнам (В. Хлиманов).

Источник статьи: https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prilagatelnoe-roli-skazuemogo.html

Местоимения-существительные и местоимения-прилагательные (таблица)

Узнаем, что такое местоимения-существительные и местоимения-прилагательные, основываясь на способности местоимений указывать на предмет или признак и замещать в речи имена существительные и прилагательные.

По некоторым морфологическим признакам местоимение, как самостоятельная часть речи, сопоставимо с другими частями речи. Оно обладает уникальной способностью замещать слова других частей речи, указывая на предмет, признак или количество.

С этой точки зрения различают

Рассмотрим подробнее, что такое местоимения-существительные и местоимения-прилагательные в системе этой самостоятельной части речи русского языка.

https://kakpishem.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/kak-opredelit-chem-prilagatelnoe-yavlyaetsya-v-predlozhenii.html

https://raznicaa.ru/prilagatelnye-v-roli-sushhestvitelnogo-primery/

Начнем с того, что сравним эти две части речи, выясним, в чем их сходство и различие.

Итак, чем отличаются прилагательные от существительных по смыслу?

Существительные обозначают предметы, а прилагательные – признаки предметов. Что в грамматике называется предметом? Всякое слово, которое в начальной форме отвечает на вопрос КТО ЭТО? или ЧТО ЭТО?. А что называем признаком предмета? Признаком предмета в грамматике называется всякое слово, которое в начальной форме отвечает на вопрос КАКОЙ? или ЧЕЙ?.

Это различие между прилагательным и существительным основное, достаточное для того, чтобы не смешивать их при разборе или в речи. Но оно не единственное. Есть отличия морфологические. При морфологическом разборе и существительных, и прилагательных мы указываем род, число, падеж: умный мальчик – м. род, им. п., един. ч.; умным девочкам – ж. род, д.п., множ.ч. Почему совпадают формы прилагательного и существительного? Разумеется, потому, что прилагательные согласуются с существительными, то есть воспринимают формы существительных. Своих, независимых форм они не имеют. А существительные имеют собственные формы рода, числа, падежа. Это одно морфологическое различие между данными частями речи. Есть и второе. Вы заметите сразу, что прилагательные изменяются по родам (умный, умная, умное). Изменяются ли по родам существительные? Конечно, нет, не изменяются.

Есть различия и синтаксические. Основная роль существительного в предложении – подлежащее или дополнение. А какую роль выполняет в предложении прилагательное? Оно бывает определением или, реже, сказуемым. Например: Белеет парус одинокий… (какой парус? – определение); Утро было туманное (что говорится о нынешнем утре? – сказуемое).

Теперь ответим на вопрос: как может прилагательное переходить в существительное, если между ними такие большие различия – и смысловые, и морфологические, и синтаксические? Очевидно, прилагательные утрачивают свойственные им признаки и уподобляются почти во всем существительным. Что же утрачивают прилагательные, переходя в существительные? Что приобретают взамен?

Они теряют определяемое существительное и занимают его место: Смелый солдат дерется с врагами, жизни своей не щадя. – Смелый дерется с врагами… (Сурков). Заняв место существительного, прилагательное становится существительным: оно отвечает на вопрос КТО? и обозначает предмет. В предложении оно выполняет роль подлежащего и дополнения. Смелого пуля боится… (кого? чего? боится пуля). Одновременно прилагательное приобретает постоянный признак рода и теряет способность изменяться по родам. Пары слепой – слепая, звеньевой – звеньевая подобны ткач – ткачиха. Они обозначают природный пол лица. Взамен утраченного определяемого существительного (часовой перерыв) прилагательное, переходя в существительное, может приобрести качественное или количественное определение (бдительный часовой, семеро смелых).

Что сохраняют прилагательные, переходя в существительные? Прежде всего тип склонения. Сравните герой – героя (в род.п.), но портной -портного, а не портноя. Некоторые прилагательные, переходя в существительные в форме среднего рода, сохраняют возможность образования превосходной степени: важнейшее или самое важное.

Повторим. Прилагательные могут переходить в существительные. При этом они обозначают предмет или лицо и отвечают на вопрос КТО ЭТО? или ЧТО ЭТО? Изменяется синтаксическая роль прилагательных. Они употребляются в роли подлежащего или дополнения, изредка в роли несогласованного определения (Мечта слепого не могла осуществиться. – Чья мечта?). Такие прилагательные могут иметь при себе определения: уютная гостиная, услужливая горничная, ядовитое насекомое. Они уже не изменяются по родам. Но склоняются по-прежнему, по основному типу прилагательных.

Процесс перехода прилагательных в существительные начался давно и проходит три этапа. Вначале кто-то, может быть, в спешке опускает для краткости определяемое существительное: “Запахло горелым”. Слушающие это замечание понимают, начинают искать причину, чтобы устранить ее, и т.д. Однако такое употребление необязательно становится устойчивым. Второй пример. Кто-то из наших далеких предшественников сказал: “Пришли портные”, не указав определяемое существительное люди. Эта фраза всем понравилась своей краткостью и выразительностью. Определяемое существительное при слове портной стало ненужным и даже лишним, и оно перешло в существительное. Лишь у Гоголя встретилось выражение “ПОРТНОЕ население” и то только однажды. Слово ПОРТНОЙ окончательно перешло в существительное. Возврат его в категорию прилагательного совершенно невозможен. Таких прилагательных очень немного: запятая, насекомое, леший, лесничий и др. Их бытность в категории прилагательных по отсутствии примеров оказывается под вопросом. Приведенные два примера говорят о наличии двух этапов, или степеней, перехода прилагательных в существительные: начального и завершающего. Второй этап, промежуточный, многочисленнее. На втором этапе интересующие нас слова употребляются одинаково часто и в роли прилагательных, и в роли существительных: больной поправился и больное место; слепой споткнулся и слепой музыкант; дежурный врач и дежурный по классу.

Упражнения

1. Определите этап перехода прилагательных в существительные.

Образец: Безрукий соседа обокрал, голому за пазуху наклал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, безногий вдогон бежал, немой обо всем рассказал. (Шутка). Здесь прилагательные БЕЗРУКИЙ, БЕЗНОГИЙ и ГОЛЫЙ стоят на первой ступени перехода в существительные, а ГЛУХОЙ и НЕМОЙ – на второй.

“Сейте разумное, доброе, вечное!” – эти слова Некрасова по заслугам присвоили учителя. Ленивого по платью узнают. Стоячему с сидячим трудно говорить. Сытый голодного не разумеет. Добрый плачет от радости, а злой – от зависти. (Пословицы).

2. Составьте словосочетания с данными словами, употребляя их, где возможно, то как прилагательное, то как существительное. Отметьте ступень перехода.

Образец: Вызвали в учительскую, учительская проверка; злой леший.

Лесничий, прохожий, прихожая, рабочий, столовая, прачечная, учительская.

3. Комментированное письмо. Отметьте прилагательные, перешедшие в существительные. Отгадайте загадки.

Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех будит. (Петух). На дереве висит колючая головка, на землю упадет – одежку скинет ловко. (Плод каштана). Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Ежик). Круглое, румяное с дерева достану я, на тарелку положу: “Кушай, мамочка!” – скажу. (Яблоко). Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита. (Книга).

К сказанному о переходе прилагательных в существительные нужно добавить следующее. Не все прилагательные, перешедшие в существительные, сохраняют тип склонения. Фамилии на ов/ев и на ин/ын (Иванов, Зверев, Бунин, Лисицын) склоняются, как существительные 2-го склонения. Только в твор. пад. сохраняют окончание -ым, -им в ед.ч.: С Пушкиным на дружеской ноге! (Гоголь) – ыми/ими во множ.

Многочисленные географические названия на ино/ыно, ово/ево полностью перешли в существительные. Они во всех падежах имеют окончания существительных 2-го склонения, в том числе в творительном. Под городом Чеховом, “как под Киевом”, Харьковом, за селом Зайцевом, Бородином, под городом Ивановом.

По значению как фамилии, так и географические названия давно отдалились от прилагательных. Сближение их типа склонения с существительными вполне законно и естественно.

Упражнения

1. Данные словосочетания поставьте в творительный падеж и составьте с ними предложения по образцу: С композитором Бородиным учитель музыки познакомил учащихся по отрывкам из оперы “Князь Игорь”. Встретились с товарищем за городом Ивановом. Детское село не так давно стало городом Пушкином.

Поэт Никитин, село Никитино, поселок Дмитров, писатель Тургенев, художник Репин, село Кунцево.

2. Произведите полный морфологический разбор всех существительных и прилагательных.

Кто малым недоволен, тот большего недостоин. (Пословица). Смелого пуля боится, смелого штык не берет! (Сурков). Бабочка – легкокрылое насекомое. Победа над слабым не лучше поражения. Многие знакомятся с Чеховым по его рассказу “Каштанка”. Автобус остановился перед городом Чеховом.

Мы несколько расширяем и углубляем этот интересный материал по грамматике по сравнению с программой и традиционными учебниками. Позволительно ли это? Ответим прежде всего на вопрос: полезно ли это? Это полезно тем, что заинтересовывает учащихся. А где интерес, там и понимание, там усвоение дается легче и быстрее и грамматика становится занимательной наукой, как-то более близкой, более реальной для ученика.

Елена ПРОНИНА

Субстантивированные прилагательные и их виды

Субстантивация представляет собой процесс перехода слов других частей речи в разряд существительных. В результате такого перехода образуются слова с грамматическими и семантическими характеристиками имени существительного.

Теоретически любая часть речи может перейти в разряд имени существительного, но чаще это явление можно наблюдать среди имен прилагательных и причастий.

Виды субстантивации

Употребляя постоянно в нашей речи некоторые существительные, уже не обращаешь внимания на то, что они когда-то были прилагательными. От прилагательного у таких слов осталась лишь их форма. Грамматические признаки, а нередко и лексическое значение, у бывших прилагательных изменяется. Этот вид субстантивации носит название «полная субстантивация». Неполная субстантивация проявляется в том, что некая часть речи, существуя в языке на данный момент, в определенном контексте может быть употреблена и как существительное.

Прилагательное – часть речи, имеющая большое число сходных признаков (грамматических и семантических) и наиболее употребляемая при субстантивации. Субстантивированные прилагательные в научной литературе также имеют синоним «субстантиваты». Такие прилагательные в русском языке могут быть как узуальными, так и окказиональными.

Прилагательные, перешедшие в разряд существительных окончательно

При полной субстантивации имена прилагательные могут переходить в существительное окончательно, то есть такие слова не могут образовывать словосочетаний, в которых они бы выступали в качестве согласованного определения. Примерами таких субстантивированных прилагательных в русском языке будут слова типа «насекомое», «зодчий», «вселенная, «мостовая» и т. д. Такие слова имеют самостоятельную форму рода и числа.

Узуальные субстантиваты-прилагательные

Эта группа слов образована словами, которые могут употребляться как в качестве существительных, так и в качестве относительных прилагательных. Например:

- больной – больной человек;

- домашние – домашние тапочки;

- рабочий – рабочий комбинезон и т. д.

Узуальные субстантивированные прилагательные закреплены в толковых словарях, где указывается род такого слова. Среди этой группы субстантиватов-прилагательных можно выделить следующие тематические группы:

- Лицо (военный, знакомый, нищий, ученый, лесничий).

- Помещение (учительская, ванная, проходная, операционная).

- Лекарство (слабительное, жаропонижающее, снотворное).

- Документ (дарственная, накладная).

- Абстрактное понятие (былое, прекрасное, достойный, прошлое).

Окказиональные субстантиваты-прилагательные

Окказиональные субстантиваты в силу своих стилистических особенностей используются преимущество в разговорной речи:

- Что нам задали по английскому?

Образуются такие слова путем опущения в словосочетании существительного. В словарях, в отличие от узуальных, эта разновидность прилагательных не фиксируется.

Среди окказиональных субстантиватов можно выделить следующие тематические группы:

- Лицо (Поселковые спешили на автобус. Младшенький не хотел укладываться спать.).

- Учреждения (Вышел из Склифосовского. Свернул в сторону Технологического.).

- Цвет (Крашеные в желтое волосы. Дама в черном.).

- Язык (французский, немецкий, польский).

Грамматические категории существительного, приобретаемые субстантивированными прилагательными

Как известно, такие грамматические категории, как род и число для прилагательных являются непостоянными. При субстантивации категория рода для прилагательных становится постоянной. Например:

- столовая (женский род);

- заливное (средний род);

- больной (мужской род);

- больная (женский род).

В некоторых случаях категория числа также становится незыблемой. Примерами субстантивированных прилагательных будут такие слова, как «домашние» (множественное число), «заливное» (единственное число). Как и существительные, они выступают в качестве определяемого слова в словосочетании. Например:

- мои домашние;

- тяжелый больной.

Субстантивированные прилагательные могут сочетаться с целыми и собирательными числительными. Например:

- трое часовых;

- две накладные.

Синтаксические функции, свойственные существительному, характерны и для субстантивированных прилагательных:

- Подлежащее («Мои домашние очень любят по вечерам пить чай с вишневым вареньем».).

- Дополнение («Врач прописал больному постельный режим».).

Склонение субстантивированных прилагательных адъективное.

Автор:

26-09-2018 15:51

Жду ваши вопросы и мнения в комментариях

Имя прилагательное как часть речи

Имя прилагательное в русском языке – это самостоятельная часть речи, указывающая на признак (качество, свойство) предмета, выраженного существительным или местоимением. Начальной формой прилагательного является форма единственного числа мужского рода в именительном падеже (светлый, холодный).

В предложениях прилагательные, как правило, выступают в роли определения, но могут употребляться и в качестве сказуемого (либо в составе именного сказуемого).

Имя прилагательное как часть речи изучается в 4-6 классах.

На какие вопросы отвечает прилагательное?

Имя прилагательное отвечает на вопросы Какой (Какая? Какое?), Чей? (Чья? Чье?) и Каков?, а также их производные формы, в зависимости от того, в форме какого падежа, рода и числа употребляется слово (например: выпал снег (какой?) белый, найти нору (чью?) лисью).

Что обозначают прилагательные?

В русском языке основной ролью прилагательных в речи является определение предметов (лиц, явлений, состояний). По значению прилагательные принято разделять на три разряда:

-

Качественные – указывают на конкретные качества предметов (вес, величину, возраст, цвет, внешний вид, внутренние характеристики), имеют степени сравнения.

Какие бывают прилагательные?

В русском языке прилагательные представлены двумя рядами форм:

- Полные – прилагательные, изменяющиеся по родам, числам и падежам, в предложении выступают в роли определения (крепкая, ореховое, долгий).

- Краткие – прилагательные, которые изменяются по числам и родам, в предложении употребляются в качестве сказуемого (стар, надежны, беззаботна).

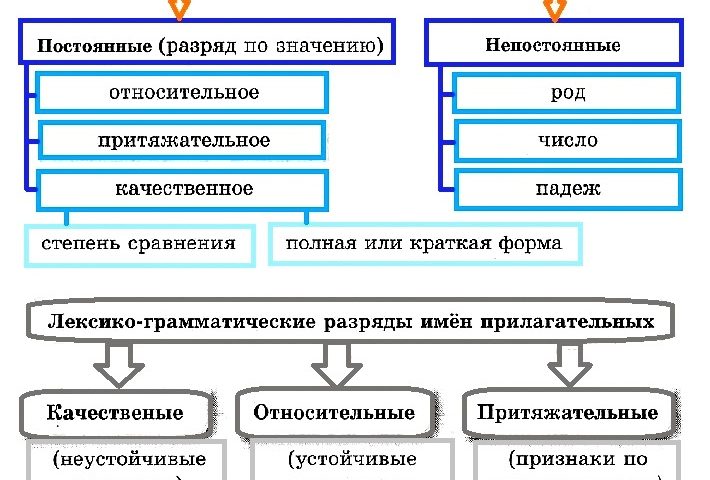

Морфологические признаки прилагательных

Имена прилагательные имеют постоянные (неизменяемые) и непостоянные (изменяемые) морфологические признаки.

К постоянным морфологическим признакам прилагательных относятся:

- Разряд по значению (качественные, притяжательные, относительные);

- Степень сравнения (положительная, сравнительная и превосходная);

- Полная либо краткая форма.

Непостоянными морфологически признаками прилагательных являются:

- Число;

- Род;

- Падеж.

Как определить прилагательное?

Чтобы определить прилагательное в устной или письменной речи, поставьте к слову вопросы данной части речи (Какой? Чей?, Каков? и их производные), а также выясните наличие у слова основных грамматических и синтаксических признаков имен прилагательных (разряд по значению, степень сравнения, изменяемость по родам, числам и падежам и др.).

Тест по теме

- Самостоятельная часть речи, обозначающая предмет, лицо или свойство

- Самостоятельная часть речи, называющая действие или процесс

- Самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета

- Служебная часть речи, вносящая в речь различные оттенки значения

Оценка статьи

Средняя оценка: 4.7 . Всего получено оценок: 2815.

- Все

- Литература

- Русский язык

- Чтение

- География

- Окружающий мир

- Физика

- Английский язык

- Биология

- Геометрия

- Алгебра

- Математика

- Обществознание

- Химия

- Информатика

- История России

- История

Не понравилось? — Напиши в комментариях, чего не хватает.

Содержание

- Что такое имя прилагательное как часть речи?

- На какие вопросы отвечает прилагательное?

- Что обозначают прилагательные?

- Какие бывают прилагательные?

- Морфологические признаки прилагательных

- Как определить прилагательное?

Бонус

- Тест по теме

- 1. Юлия Будник 130

- 2.

Михаил Оганян 123

- 3. alt=»Игорь Проскуренко» width=»32″ height=»32″ />Игорь Проскуренко 90

- 4. alt=»Владислав Крюков» width=»32″ height=»32″ />Владислав Крюков 89

- 5. alt=»Михаил Азрапкин» width=»32″ height=»32″ />Михаил Азрапкин 63

- 6.

Ира Каплан 61

- 7.

Рамзиль Яруллин 60

- 8. Меерим Назиева 59

- 9.

Поля Игнатова 57

- 10. alt=»Александра Тыщенко» width=»32″ height=»32″ />Александра Тыщенко 55

- 1. alt=»Игорь Проскуренко» width=»32″ height=»32″ />Игорь Проскуренко 25,941

- 2.

Кристина Волосочева 19,120

- 3.

Ekaterina 18,721

- 4. Юлия Бронникова 18,580

- 5.

Darth Vader 17,856

- 6.

Алина Сайбель 16,787

- 7.

Мария Николаевна 15,775

- 8.

Лариса Самодурова 15,735

- 9. alt=»AC DC» width=»32″ height=»32″ />AC DC 15,433

- 10.

Liza 15,165

Русский прилагательное в роли существительного

Имя прилагательное как часть речи. Признаки

Имя прилагательное как часть речи

Раздел кодификатора ОГЭ: 4.1 Самостоятельные части речи.

Имя прилагательное — это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи? , что определяет зависимость его основных категорий (рода, числа и падежа) от рода, числа и падежа имени существительного.

Понятие признака охватывает множество самых разных значений: цвет (зелёный, синий), величину (большой, маленький), протяженность (длинный, короткий), пространственные и временные отношения (прибрежный, вечерний), материал (шерстяной, бронзовый), принадлежность (мамин, дядин), внутренние и внешние качества (умный, худой) и др.

Имя прилагательное как часть речи. Признаки

Начальная форма имени прилагательного — именительный падеж единственного числа мужского рода.

Синтаксическая функция: определение или именная часть сказуемого (в краткой форме), реже — другие члены предложения.

Все конспекты уроков по теме «МОРФОЛОГИЯ: Имя прилагательное»:

Разряды имён прилагательных (краткий обзор)

Качественные прилагательные:

1. Имеют степени сравнения (светлее, светлейший).

2. Имеют краткую форму (светлая — светла).

3. Образуют наречия (светло).

4. Могут образовывать (путём повтора слова) сложные прилагательные (синий-синий).

5. Могут образовывать прилагательные с приставкой не-(недобрый).

6. Образуют прилагательные с уменьшительно-ласкатель-ным суффиксом (миленький).

7. К ним можно подобрать синонимы и антонимы (поразительный — удивительный, дивный, потрясающий; хороший — плохой, добрый — злой).

Относительные прилагательные обозначают признаки предмета, которые проявляются через отношение к другому предмету (шерстяной — из шерсти, приморский — около моря, осенний — относящийся к осени).

Притяжательные прилагательные обозначают признак по принадлежности предмета лицу (отцовский дом) или животному (кошкин дом) и отвечают на вопросы: чей? чья? чье? чьи?

Переход прилагательных в существительные

(СУБСТАНТИВАЦИЯ)

1. Имена прилагательные могут переходить в существительные: военный парад (прил.) — красивый военный (сущ.). Такие существительные (субстантивированные имена прилагательные) называют:

источники:

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi

https://uchitel.pro/%D0%B8%D0%BC%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5/