Как выбрать психолога? Реалистичный гайд

Уровень сложности

Простой

Время на прочтение

13 мин

Количество просмотров 3.6K

Наверное, стоило бы начать статью со слов, вроде: «Важно ответственно отнестись к выбору психолога, чтобы не попасть к плохому специалисту. И вот я тут накидал пару советов…», но таких инструкций — вагон и маленькая тележка. Поэтому, рассудив, что тема избита, я решил зайти с другой стороны и написать, как оценить адекватность своего выбора в непосредственном взаимодействии, оформив тревожные звоночки и набаты в материал «Психологи и психолухи» или как понять, что пора валить с приёма?».

Но в комментариях опять же отметили, что лучше бы я написал материал, как ошибку эту не допустить. Поэтому, принимая идею о том, что малой кровью отделаться не получится, представляю вам инструкцию, как минимизировать вероятность попадания к слабому или откровенно деструктивному специалисту, не играя в детектива (ну, почти). Частично материал будет пересекаться с прошлой статьей, но будет рассмотрен через призму превентивного выявления рисков.

Дисклеймер № 1: В силу подхода к работе так сложилось, что обычно я консультирую людей интеллектуального труда. В последний год это преимущественно управленцы и сотрудники IT‑сферы. Это люди, которые всю жизнь решали любые проблемы «через голову». Такой подход неизбежно накладывает отпечаток на личность и внепрофессиональную жизнь. Минимизацией негативных последствий таких особенностей я занимаюсь. И в рамках статей на данном ресурсе стараюсь обобщить профессиональный опыт и дать полезную информацию.

Дисклеймер № 2: всё вышеописанное является исключительным ИМХО, основанным на профессиональном опыте.

Дисклеймер № 3: согласно этическому кодексу, я обязан хранить тайны клиентов, а вот про коллег (которых так называть и не хочется) там ничего не сказано:)

И сперва следует сказать немного про сервисы, которые радостно трубят из каждого утюга, что с удовольствием снимут с вас все риски. С одной стороны, это имеет место быть, так как психологи туда проходят отбор (по крайней мере, так заявляется). Но есть и подводные камни:

-

Почти все сервисы (я знаю только два исключения) направлены на долгосрочную работу. То есть, вас будут выводить в длительную терапию, независимо от того, нужно вам это или нет. Мотивация ряда сервисов построена таким образом, что с первой консультации психолог получает 40% оплаты, со второй и третьей — около 50%, от четвертой до шестой — уже 60%, а седьмая и все последующие приносят психологу до 70% от размера оплаты клиентом;

-

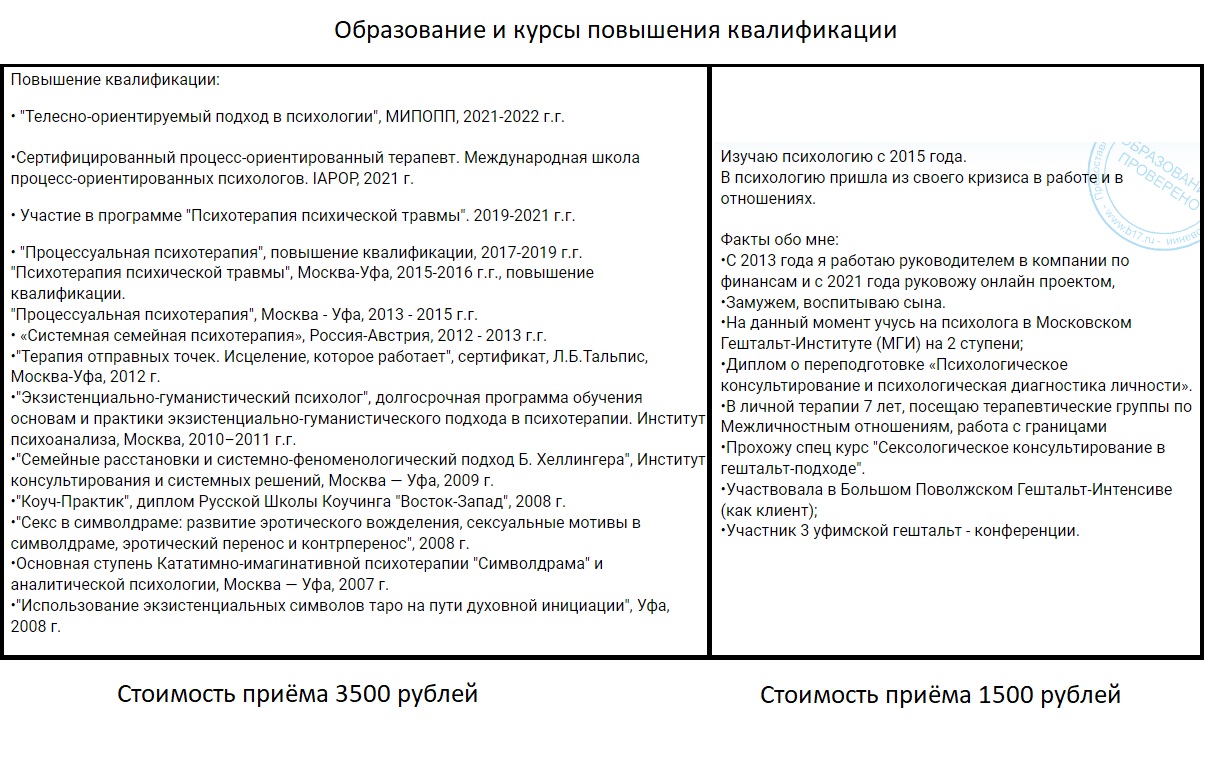

С учетом комиссии сайта, качество психолога может не соответствовать стоимости консультации. Если вы за прием платите 3000 рублей, то психолог получает 2000 рублей в лучше случае. А с большой вероятностью, он получит 1500–1700 рублей. И значит, что этот тариф приблизительно соответствует его рыночной стоимости. Ниже приведу пример разницы образования у психолога за 3500 рублей/сеанс и за 1500 рублей/сеанс

-

Ремарка к предыдущему пункту. Это не значит, что психолог за 1500 рублей плохой, нет, просто у него объективно меньше опыта и знаний. И вы, оплачивая 3500 рублей сервису и получая психолога за 1500 рублей, можете быть разочарованы как в специалисте, так и в сфере в целом. Это нужно иметь ввиду;

-

Один из главных аргументов, что «все наши специалисты на постоянной основе проходят курсы повышения квалификации, личную терапию и супервизию» — тоже сомнителен. Курсов много, корочки печатаются в психологическом мире в промышленных масштабах. Проверка личной терапии и супервизии — очень сомнительный факт, так как основан обычно либо на словах психолога (редко), либо на предоставлении подтверждающих документов и рекомендательных писем (часто). Но у каждого психолога найдется два друга‑психолога, один из которых пишет про 100 проведенных с вами часов личной терапии, а второй — про 50 часов такой же достоверно проведенной супервизии;

-

Иногда сервисы берут психологов только с дополнительным образованием, полученным в рамках нескольких образовательных учреждений. При этом, в списке «допуска» указываются конкретные учреждения, курсы и педагоги. И вот, возможно, это просто проверенные курсы, которые выпускают хороших специалистов, но… Есть ощущение, что это больше бизнес‑отношения и создание экосистемы между сайтом и вузом. Могу ошибаться;

-

Некоторые сервисы ведут свои блоги, где публикуют статьи психологов. Казалось бы, полезная вещь, через которую можно узнать специалиста (об этом ниже поговорим). Но статьи на этих сайтах достаточно рафинированные, отредактированные и обезличенные. Следовательно, индивидуальность специалиста там выявить трудно. Поэтому тоже не считаю это опорой;

-

Исходя из всего перечисленного, при выборе специалиста вам остается ориентироваться только на фотографию, образование и алгоритмы сайта.

При всех недостатках сервисов, они имеют плюсы: оперативность, возможность заменить психолога, отсев уж совсем самоучек и эзотериков. Но я бы рассматривал сервисы только в случае, когда нужна экстренная психологическая помощь. А если есть время и силы подобрать специалиста — делать это самостоятельно и под свой запрос.

Ниже я опишу те моменты, на которые бы я обращал внимание и которые, на мой взгляд, коррелируют с качеством консультаций. Возможно, некоторые специалисты со мной не согласятся, но здесь я делюсь именно своим опытом. Поехали.

Образование

Вероятно, я образовательный старовер (это нужно учитывать), но я считаю, что у психолога должно быть базовое психологическое образование (бакалавриат, специалитет или бакалавриат и магистратура), полученные в российском или зарубежном университете. Как минимум это повышает вероятность, что человек владеет не только инструментарием, но и понимает законы функционирования психики, имеет системное представление о ней и знаком с базовыми психологическими школами.

При этом, я бы немного напрягся, если психолог закончил только психологическую магистратуру без психологического же бакалавриата, ибо магистратура — это профильные знания, которые не компенсируют отсутствие базы. К примеру, в моем вузе на психологическую магистратуру шли мостостроители, юристы, инженеры и так далее. И практика показала, что «чистые психологи» из них получаются слабые именно за счет отсутствия базовых знаний. Но они успешно использовали психологию в своей профильной деятельности.

Теперь насчет образования в конкретных школах (а‑ля КПТ, аналитическая психология, гештальт и иже с ними). Во‑первых, высока вероятность, что диплом является «пустышкой» — сейчас можно купить курс за копейки и иметь диплом гособразца. И нужно хорошо разбираться в образовательных организациях, чтобы таких специалистов отсекать. Во‑вторых, даже обучение в хорошей образовательной организации не гарантирует усвоение материала и умение применять его на практике.

А если человек прошел курсы «пятой ступени тета‑хилинга половой чакры через ведической открытие женственности в эфирном поле» и с гордостью это выкладывает на всеобщее обозрение — вот тут я бы напрягся. Стоит помнить, что психология работает с человеком и его психикой, не выходя в астрал за эти пределы.

Резюмирую: базовое психологическое образование — мастхэв. Дополнительное образование — хорошо. Дополнительное образование без базы — так себе. Диплом сертифицированного таролога — плохо.

Школа/направление/подход

Очень холиварная тема, которая поднимается чуть ли не на любом психологическом мероприятии. Но психологи могут говорить что угодно, защищая свои дипломы и идеи. И вот тут на помощь приходят сухие расчеты и деньги.

Так как работа с психологом покрывается некоторыми страховками в США и Великобритании (NIMH и NICE, соответственно), то их заинтересованность в доказательной терапии достаточно высока. Конечно, по ОМС и ДМС в России можно обратиться к психотерапевту, но у нас механизм оплаты страховки несколько отличается от выше обозначенных стран.

К чему это я веду. Глобально, критериям доказательного подхода соответствуют преимущественно направления в русле когнитивно‑поведенческой терапии (достаточно широкий круг применения) и EMDR‑терапия (Денсенсибилизация и Переработка Движениями Глаз, которую преимущественно используют при ПТСР). При этом, важно понимать, что критерии доказательности в психотерапии критикуются, меняются и до сих пор находятся в процессе становления. Но базово, минимальное количество «странных вещей», вы можете услышать, вероятно, именно от КПТ‑специалиста.

Но КПТ тоже не является волшебной таблеткой и подходит не всем. На протяжении своей практики я встречал людей, для которых КПТ оказывался слишком сухим и даже «бесчеловечным». Им не хватало сопереживания, поддержки, возможности поплакаться в жилетку и прочего. Плюс, КПТ предполагает, что надо работать с тем, что есть, а копаться в прошлом — интересно, но не особо эффективно. Поэтому, как подсказывает опыт, в КПТ люди идут в большей степени за решением вопроса, а эмоции и поддержка — по остаточному принципу. А, еще важный момент — КПТ не слишком хорошо работает с детьми, так что для детей лучше поискать другой путь.

За выражением эмоций, получением поддержки и сопереживания, разбора ситуаций из детства можно обратиться к психоаналитикам и гештальтистам (сторонникам гештальт‑терапии). В рамках этих направлений условной «человечности» заметно больше. Но выдержать баланс между «неэффективной человечностью» и «бесчеловечной эффективностью» могут не все специалисты.

И закончить блок хотелось бы личным опытом. Как показывает практика (моя личная), КПТ лучше заходит технарям в условно‑стабильном эмоциональном состоянии. Если клиент — личность очень творческая или эмоционально совсем нестабилен, то можно рассмотреть другие направления.

Резюмирую: каждое направление имеет право на жизнь и его выбор зависит от вашего состояния, личных предпочтений и запроса. Если запрос четкий и конкретный — я бы рекомендовал КПТ. Если вас долгое время эмоционально штормит, то посмотрите в сторону гештальта. Если у вас была тяжелая сложная жизнь, которую вы не понимаете, можно заглянуть в психоанализ.

Долго ли, коротко ли

Каждое направление подразумевает ту или иную длительность работы. Есть краткосрочная терапия, есть долгосрочная. Я люблю эффективность и ценю деньги (как свои, так и клиента), поэтому склоняюсь к краткосрочной терапии везде, где она допустима.

Обычно краткосрочная терапия предполагает работу над конкретным запросом или какой‑то сферой жизни при отсутствии серьезных психологических травм. В противном случае, есть смысл в долгосрочной терапии.

Что тут нужно понимать — без диагностики давать хоть какие‑то обещания или прогнозы очень сложно. Поэтому я бы отнесся со скепсисом к двум предложениям психологов:

-

Всё решить за одну сессию. Даже если запрос простой, обещать такое сходу, ну… мягко говоря, самоуверенно;

-

Объяснение необходимости долгой работы. Когда с порога тащат в долгосрочную терапию — тоже сомнительно. Как минимум, в плане обоснованности.

Большинство психологов адекватных ответят примерно так: «Длительность работы зависит от запроса. Стандартная продолжительность терапии составляет от 2–3 сессий при конкретном запросе, до 8–10 при обширном». Но не забываем, что речь идет именно о запросе или какой‑то сфере жизни.

Однажды я услышал такую «методику» расчет длительности терапии — по 1 месяцу терапии за каждый год прожитой жизни. Интересно, но сомнительно. При условии, что мои клиенты — это люди 30–35 лет, это значит, что им нужно «терапевтироваться» от 30 до 35 месяцев. Стандартная работа предполагает одну сессию в неделю. То есть, это от 120 до 140 сессий. При средней стоимости сессии по стране в 2000–3000 рублей (возьмем среднюю в 2500 рублей), мы получаем стоимость терапии 300 000 — 350 000 рублей. И что‑то мне подсказывает, что при отсутствии осязаемого результата, это так себе сделка. По крайней мере, слишком дорого для «кота в мешке».

Резюмирую: я бы ориентировался на специалиста, который озвучивает цифру в 2–5 консультаций до первого ощутимого эффекта.

Личная терапия и супервизия

В идеальном мире, если бы существовала какая‑то единая база или реестр всех практикующих психологов, их регалий, а также честной информации по пройденной личной терапии и супервизии, да, возможно, это было бы критерием выбора.

Но в нашей реальности это настолько закрытая и размытая информация, что ориентироваться на неё очень сложно. Просто забейте.

Да, это важно. Да, нужно. Да, очень полезно для специалиста и его клиентов. Но вы это не узнаете.

Резюмирую: вы это никогда не узнаете. Не может служить опорой для принятия решения.

Рекомендации/советы друзей

Вот тут ситуация неоднозначная. С одной стороны, если вы доверяете адекватности человека, то можно попытаться «примерить» его опыт на себя. Но это работает только в случае, если ваши личностные характеристики, запрос и видение мира плюс‑минус совпадают. Если же вы очень разные, то рекомендация будет не особо полезной.

С другой стороны, если человек здравомыслящий, а психолог ему «затирает откровенную дичь», то это повод усомниться в адекватности психолога. Повторюсь, это работает только в случае, если ваш друг адекватен и рационален и может служить маркером здравомыслия.

Отдельным видом рекомендации, которую можно расценить как адекватную — это рекомендацию конкретного специалиста от товарища‑психолога, если у вас такой есть. Но не просто психолог по образованию, а практикующий психолог, который в курсе всего того, что я описал выше. При этом, можно как просить его дать контакты специалиста, которому он доверяет, так и проверить на адекватность анкету/статьи психолога, который вам «приглянулся». Если ваш товарищ адекватен, то эту рекомендацию я бы рассмотрел как опору.

Резюмирую: советы друзей — штука не самая надежная, субъективная и малоинформативная. Но если друг адекватен — какую‑то информацию выудить можно. Если у вас есть товарищ‑психолог (подвид: психолог практикующий), то его мнение может служить опорой для принятия решения.

Отзывы и рейтинг

Напишу очевидную вещь — их легко накрутить или купить. Вообще не показатель.

Промежуточные итоги

Всё вышеописанное — это базовые знания, которые вам нужны для подбора формата работы. Это очень общие характеристики, которые просто составляют общее понимание. Далее мы разберем топ-3 конкретных способов выявить адекватного специалиста и отсеять «психолухов».

И здесь нужно пояснить. Я искренне считаю, что главный софт‑скилл психолога называется «не быть му…чудаком». Без этого скилла всё остальное практически нивелируется. Считайте это множителем, который стоит за скобками суммы всех других профессиональных качеств. И именно на этот маркер направлен представленный ниже топ.

3 место. Статьи/блог/видео

Почему я считаю это важным? В психологии есть целая плеяда диагностических методик, основанных на методологии АПД — Анализ Продуктов Деятельности (не путать с продуктами жизнедеятельности). Главная гипотеза, которая лежит в основе этой методологии — личность клиента проявляется в каждой активности. И чем менее структурирована и регламентирована деятельность, чем больше свободы может проявить человек — тем более она показательна.

Если речь идет о статьях/блоге/видео, то в большинстве случаев внешняя цензура отсутствует и автор можем проявить себя. Да, конечно, самоцензуру никто не отменял. Но! Личные убеждения, лексикон, склонность к агрессии или дискриминации, пренебрежение, странные фразы, специфическая терминология, неоднозначные инструменты — всё это можно понять из личных материалов психолога.

Почему при всей показательности я отдаю лишь третье место? Потому что такие статьи и видео — результат самоцензуры, направленный на привлечение клиентов. Это реклама в той или иной степени. И доверять им стоит именно в той мере, в которой доверяете рекламе.

2 место. Личное общение

Большинство психологов перед консультацией могут либо провести короткое знакомство в видеоформате (редко), либо в формате переписки (часто). Обычно в рамках этого диалога можно задать 5–7 вопросов о психологе, своем запросе, будущей работе и так далее. Через это общение вы сможете выявить отношение психолога именно к вам, определить, работает ли он с вашим запросом, не испытывает ли отторжения к вам и вашим убеждениям.

Почему только второе место? При всей индивидуальности способа, он от предыдущего рекламного не сильно отличается. Но в нем уже можно выявить те звоночки, о которых говорилось в первой части статьи.

1 место. Общение на профильных сайтах и форумах

В рунете достаточно много форумов, в которых обитают тысячи психологов в моменты безработицы свободное время, занимаясь поиском жертв профессиональным саморазвитием. И зачастую в таких беседах с коллегами и сторонними людьми, психолог забывается и показывает себя с истинной стороны. Особенно часто это происходит в профильных темах для психологов (не всегда они доступны для клиентов, но всякое бывает). В качестве примера могу привести эту тему (несмотря на то, что я тоже там отписывался, прошу не считать саморекламой). Читать можно почти с любой страницы, но разошлись люди примерно с 7–8, проявляя некомпетентность, хабалистость, грубость, агрессию и пренебрежительное отношение. И вот на мой взгляд, когда времени на ответ не так много, тема эмоционально значимая, а задача найти клиента не так актуальна — в этих условиях проявляется человек.

И вот этот фактор в моем личном рейтинге занимает почетное первое место. А еще открывает дополнительную возможность — анонимно зарегистрироваться на форуме и «потыкать палочкой» в интересующего вас психолога, чтобы посмотреть на адекватность (или неадекватность) его реакции.

Гран-при. Наблюдение за работой

Самый редкий вариант, который даст больше информации, чем что‑либо. Некоторые форумы предполагают получение клиентом бесплатной демо‑консультацией, за которой можно наблюдать и «примерять» стиль и методы работы психолога на себя.

Обычно психологи делают это либо на форумах, либо в своих социальных сетях. Сразу скажу, что для глубокой оценки нужно оценить объем информации, то есть ответ скриншотом в запрещенограме — не в счет.

Выводы

Несмотря на «человечность» профессии и большое количество профильный сайтов и сервисов, рынок психологических услуг всё еще остается диким рынком. И предпосылок к формированию прозрачности я пока не вижу (по крайней мере, в ближайшем будущем). Поэтому, к сожалению, пока пробы с ошибками — основной путь поиска специалиста.

Контраргументом может являться, что есть медицинские психотерапевты, которые имеют медицинское образование и лицензию. С одной стороны, да, это здорово. С другой стороны, право выписывать таблетки не дает гарантию того, что он не будет совершать деструктивные действия в именно психологической части работы.

Резюмирую (в последний раз): если ищете психолога — будьте готовы к ошибке. Скорее всего, вы переберете несколько специалистов до того момента, пока не найдете адекватного. И это не самый простой путь. Но если найдете — то результат работы окупит процесс поиска с лихвой.

Update: символично, что это юбилейная пятидесятая статья на данном ресурсе и только в ней разбирается как найти психолога:D

С уважением

Сергей Максимов.

Психолог.

P. S. Если вдруг интересны другие статьи по психологии, они есть в моем ТГ‑канале. Только статьи, без мемов и спама. https://t.me/maximov_psy

Я психоаналитический психотерапевт, а в прошлом сам сталкивался со сложностями при поиске специалиста.

Хочу помочь тем, кто впервые задумался о выборе психотерапевта, а также тем, кто сталкивался с некачественными психологическими услугами и не хочет повторить этот опыт.

Важный момент

Все приведенные в тексте примеры из психотерапевтической практики либо взяты из профессиональной литературы, либо согласованы с участниками, которые не являются моими бывшими или нынешними клиентами.

Чем психолог отличается от психиатра и психотерапевта

Психолог — специалист с высшим психологическим образованием, который может консультировать, проводить научные эксперименты и исследования, подбирать и обучать персонал в организациях. Психолог-консультант помогает клиентам, которые хотят получить несколько консультаций и немного скорректировать проблемную ситуацию. Такие запросы направлены на неглубокую работу.

Например, психолог:

- выслушает ваши переживания по поводу конфликтов с начальством и поможет понять, где нарушаются ваши границы;

- проведет тестирование на уровень тревожности и даст общие рекомендации, как ее избегать;

- подскажет, как помочь ребенку адаптироваться к учебе.

Советы по выбору специалиста из этой статьи в целом подойдут в ситуации, когда вам нужен просто психолог-консультант. Но по умолчанию будем считать, что статья не про них.

Психиатр имеет медицинское образование и может прописывать лекарства. Работает с психическими отклонениями, а также с людьми со сложными эмоциональными состояниями, например клинической депрессией.

Психотерапевт в международном значении — это профессионал, получивший специальное психотерапевтическое образование. Медицинское или психологическое образование для таких специалистов за рубежом не всегда обязательно. Психотерапевт помогает разобраться со сложными эмоциональными переживаниями, работает с травмами и просто помогает улучшить качество жизни. Результат работы с психотерапевтом глубже и устойчивее, чем с психологом.

В этой статье я буду рассказывать про поиск именно психотерапевта.

Чем психолог отличается от психиатра и психотерапевта

| Психолог | Психиатр | Психотерапевт |

|---|---|---|

| Помогает разобраться в несложных ситуациях, адаптироваться к новому, найти работу по душе, разрешить конфликт | Лечит психические отклонения и сложные эмоциональные состояния, прописывает рецептурные лекарства | Помогает разобраться с тяжелыми переживаниями, психологическими травмами, а со здоровыми людьми работает над общим улучшением качества жизни |

Вот чем психолог отличается от психиатра и психотерапевта.

Психолог. Помогает разобраться в несложных ситуациях, адаптироваться к новому, найти работу по душе, разрешить конфликт.

Психиатр. Лечит психические отклонения и сложные эмоциональные состояния, прописывает рецептурные лекарства.

Психотерапевт. Помогает разобраться с тяжелыми переживаниями, психологическими травмами, а со здоровыми людьми работает над общим улучшением качества жизни.

В России нет высшего образования по специальности «психотерапия», но есть возможность пройти профессиональную переподготовку в рамках одного из психотерапевтических подходов. Для такого обучения часто не нужно базовое медицинское или психологическое образование. Именно после обучения на таких программах большинство специалистов в России называют себя психотерапевтами.

При этом по российскому законодательству психотерапевт — это человек, получивший высшее медицинское образование. Поэтому называть себя психотерапевтами люди с базовым высшим психологическим или любым другим образованием формально не имеют права. Из-за этого многие из таких специалистов называют себя, например, «гештальт-психотерапевт» или «психоаналитик».

Все это согласуется и с международной практикой: психотерапевт без медицинского образования, но с хорошей профильной подготовкой может быть не хуже того, у которого есть медицинское образование.

Как быть здоровым и богатым

Рассказываем, как выбрать хорошего врача и не платить за лишние анализы. Дважды в неделю — в вашей почте вместе с другими статьями о деньгах. Подпишитесь, это бесплатно

Где искать психотерапевта

Рекомендация знакомых всегда была и по-прежнему остается самым популярным способом найти специалиста. Вероятно, так происходит из-за особой интимности вопросов психического здоровья и страха ошибиться и усугубить свое состояние. Доверие к друзьям и знакомым, которые когда-то уже решили проблемы в этой области, переносится и на доверие к рекомендованному ими специалисту.

Но есть у этого способа побочные эффекты. Конкретный психотерапевт может качественно помочь одному клиенту, но будет менее эффективен для другого. Это происходит, например, из-за завышенных ожиданий: специалиста расхвалили так сильно, что клиент ожидает от встречи с ним чуть ли не чуда, а сталкиваясь в реальности с необходимостью работать над проблемами самому, испытывает разочарование. А еще каждый клиент изначально по-разному мотивирован — иначе ощущает свою боль и потребность от нее избавиться. Это значит, что человек с недостаточной мотивацией может также разочароваться в специалисте, тогда как у друга, который его порекомендовал, был более острый запрос и желание работать над своей проблемой.

Еще важно помнить, что психотерапевты любых глубинных подходов, к которым относится, например, психоанализ и аналитическая психология Юнга, не должны параллельно работать с членами одной семьи и близкими людьми. Психотерапевт должен быть непредвзят в процессе сессии, именно тогда он сможет видеть реальность глазами клиента и помогать ему. Если же в психотерапии два человека на личных сессиях будут обсуждать с одним и тем же специалистом свой конфликт, то он не сможет увидеть психическую реальность каждого. Из-за этого его чувства будут располагать то к одному, то к другому участнику отношений. В итоге работа будет неэффективна.

Исключения — особые правила при семейной психотерапии или работе с несовершеннолетними. Поэтому, если близкий человек порекомендовал вам специалиста, к которому сам ходит прямо сейчас или с которым ранее работал длительное время, лучше отказаться от такого варианта. Тем более что грамотный специалист и сам откажет вам в помощи и по возможности предложит контакты коллег, если узнает о близкой связи между клиентами.

Базы анкет специалистов. Существует множество баз анкет психологов и психотерапевтов, но самая полная и популярная — база портала b17.ru. Если по каким-то причинам я не могу взять человека в работу и никого не могу посоветовать из коллег, то отправляю его на этот портал.

При поиске на b17 стоит учитывать, что отметка «Образование проверено» в профиле у специалиста означает только то, что у человека есть базовое образование психолога. При этом у него может вообще не быть подтверждающих сертификатов о переквалификации в психотерапевта. Да и вообще, в профиле можно указать любую информацию, которую администрация сайта не проверяет.

Иногда описание в профиле у специалиста не подтверждается загруженными документами о соответствующем образовании. Может быть, это ошибка системы, но такие несостыковки затрудняют выбор.

Для больших городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга найти психотерапевта на b17 сложнее из-за того, что анкет очень много, но фильтрами они адекватно не сортируются. Для регионов сайт подходит лучше, потому что там меньше специалистов и можно внимательнее изучить каждый профиль.

Сервисы подбора специалистов. Сегодня существует около десятка автоматизированных сайтов по подбору психолога или психотерапевта. Чтобы найти специалиста, понадобится заполнить анкету с личными данными, указать запрос, для которого ищете психотерапевта, и получить список подходящих кандидатов. Тут же сможете записаться на прием в удобное время и оплатить сеанс.

Ни один сервис такого рода пока не является привлекательным для большинства психотерапевтов. Многие уважаемые в профессиональном сообществе специалисты с большим опытом и сформированной практикой не спешат там регистрироваться. Часто вопросы возникают к самому процессу подбора психотерапевтов. Некоторые сервисы указывают, например, количество лет практики специалиста. От этого иногда зависит стоимость его консультации.

Но на самом деле между этими параметрами нет прямой корреляции. Количество лет практики не всегда гарантирует лучший результат психотерапии: специалист может много лет работать поверхностно и не решать серьезные проблемы клиента. Важнее опыт супервизий и личной проработанности специалиста, что крайне сложно оценить, особенно для специалистов разных подходов. Это не значит, что в сервисах нет хороших психотерапевтов, это значит, что пока есть ряд изъянов, которые могут затронуть клиента.

Так, некоторые сервисы требуют от психотерапевтов только лишь документы, подтверждающие обучение специалиста и его регулярную переподготовку. Это действительно пока единственный объективный способ заочно хоть как-то оценить психотерапевта. Но, как и в случае с верификацией образования на портале b17, он не гарантирует профессионализм: в некоторых случаях так можно наткнуться на любителя коллекционировать сертификаты без практики.

Подведу итог: автоматизированные сервисы удобны для клиента и важны для популяризации психотерапии вообще. Это хорошая точка входа для поиска первого специалиста и знакомства с форматом психологической поддержки, но пока еще потенциал сервисов до конца не раскрыт, и есть много пространства для их развития и улучшения.

Сервисы подбора психотерапевта для консультирования в формате переписки. Существует несколько сервисов, которые предлагают онлайн-консультации в формате переписки в мессенджерах. Подобные услуги нельзя отнести к психотерапевтической помощи по глубине, эффективности и самой методологии, в лучшем случае — к очень ограниченному виду психологического консультирования и эмоциональной поддержки.

При работе с такими сервисами можно действительно получить какую-то обратную связь и временное облегчение, но это не сравнится по своей полезности даже с краткосрочной работой вживую или по видеосвязи. Тем не менее бывают случаи, когда, например, человек, страдающий социофобией, не готов общаться даже по видеосвязи. Тогда психотерапевты работают с ним по переписке, но это исключение, которое все равно должно помочь человеку в итоге прийти к формату консультаций с видео или вживую.

Результаты работы с психотерапевтом по переписке, скорее всего, будут неустойчивы и недолговечны. Также нет достоверных исследований по поводу ограничений и противопоказаний такого метода.

В психотерапии абсолютного большинства направлений очень важен личный контакт. На его основе формируется доверие, которое помогает клиенту полнее раскрываться и работать эффективно. Даже если речь о работе по видеосвязи, этот контакт сохраняется, хоть и несколько видоизменяется. А в переписке личный контакт установить не получится — коммуникация становится довольно безэмоциональной.

Уходя в виртуальное пространство в виде чатов или звонков без видео, клиенты с определенной психической организацией могут способствовать расщеплению собственной психики и еще большему затворничеству. В любом случае всегда важен ответ на вопрос, почему нужно выбирать переписку, а не общение вживую. Очень часто за этим стоит страх близости. А этот страх не проработать с виртуальным помощником, для этого как раз нужны реальные отношения.

Личный блог. Некоторые специалисты ведут личные блоги в соцсетях, например в «Инстаграме», или на отдельном сайте. Наличие того или другого само по себе ничего не говорит о профессионализме или непрофессионализме психотерапевта.

Важно, что именно сообщает специалист о себе и своих взглядах. В некоторых психотерапевтических подходах считается, что специалист не должен публично транслировать личное мнение, тем более по спорным темам, потому что от этого зависит эффективность работы с клиентом. Личное мнение — не то же самое, что профессиональная позиция. Например, можно написать заметку о каких-то политических событиях с точки зрения практикуемого психотерапевтического метода, а можно высказать личное мнение о них, используя психологические термины. Неспециалисту бывает сложно увидеть разницу, но часто во втором случае имеет место прямой или завуалированный призыв к действию или конкретному выбору. Конечно, грань может быть очень тонкой.

Чтобы обезопасить себя и клиента, для выражения личного мнения некоторые психотерапевты ведут закрытые блоги для друзей и знакомых, но не для клиентов. Это важно, потому что если мнение психотерапевта отличается от мнения клиента по острым вопросам, то разногласия могут спровоцировать преждевременный уход клиента из терапии и тем самым навредить его психике. Другая причина — так как нередко психотерапевт является авторитетной фигурой, его личное мнение может подтолкнуть клиента-читателя к какому-то выбору. Это нарушает этику: непрофессионально давать личные советы и склонять к каким-то решениям.

Этическим нормам профессии могут противоречить и агрессивные методы продвижения блога. Этим иногда пренебрегают и отдельные специалисты, и базы психотерапевтических анкет, и сервисы по подбору специалистов.

С точки зрения бизнеса, нужно постоянно наращивать базу клиентов. Для этого сами психотерапевты или маркетологи, которые пытаются им помочь, используют классическую воронку продаж, начиная с рекламы с продающими заголовками. Из-за этого клиент может прийти на терапию с нереалистичными ожиданиями и будет ждать быстрого решения от специалиста, как ему обещали в рекламе, даже если это невозможно. То есть отношения начинаются с подлога и небезопасности. Но психотерапия — это не покупка товара и не просто услуга в классическом смысле товарно-денежных отношений: здесь человек доверяет другому человеку свою психику. И поэтому любой, даже маленький обман или хитрость может существенно повлиять на эффективность всей работы.

Где искать бесплатного психотерапевта

Бывает так, что помощь психолога очень нужна, но нет денег. А еще бывает, что стоимость работы психотерапевта кому-то кажется завышенной и хочется сначала просто попробовать, что это такое. Гонорар хорошего специалиста действительно не может быть низким, потому что обучение, постоянные курсы повышения квалификации и личные супервизии довольно дорого стоят. Но несколько способов сэкономить все-таки есть.

Центры специализированной психологической помощи. При государственных и частных медицинских учреждениях также можно получить помощь психолога — помимо поликлиник и больниц это возможно, например, при локальных центрах «Анонимные алкоголики», «Взрослые дети алкоголиков». Есть центры психологической помощи, помогающие и с другими конкретными проблемами, например центры по предотвращению насилия «Насилию-нет», «Сестры» или Кризисный центр помощи женщинам и детям. Специалисты, работающие в этих центрах, помогут с острыми запросами и иногда организовывают и более длительную работу. Такая работа может предполагать как личные, так и групповые сессии.

Государственные психоневрологические диспансеры. Здесь можно получить более длительную психологическую помощь. Сейчас тех, кто обращается туда, не ставят на учет и не сообщают об этом факте работодателю, хотя раньше действительно было так. Адреса и контакты ближайших к вашему дому психоневрологических диспансеров можно найти в интернете.

Форумы и сайты психологов иногда предлагают публичные бесплатные консультации. Например, на b17 есть возможность получить так называемую демоконсультацию: специалист будет общаться с вами в переписке, которую могут видеть все посетители сайта. Это анонимно. Глубокий эффект вы вряд ли ощутите, но получить ответы на какие-то вопросы и понять вектор развития возможно.

Образовательные центры и университеты. Иногда в учреждениях, где обучаются психологи и психотерапевты, ищут желающих посетить консультации опытного психотерапевта-преподавателя с последующим разбором случая студентами. А иногда студенты сами работают с клиентом под супервизией преподавателя. Это может проходить на разных условиях и при разной продолжительности. Студентам запрещается обсуждать случаи во внеучебное время, но в реальности отследить это невозможно.

При университетах также можно найти выпускников или студентов старших курсов, которые ищут клиентов. Они часто работают бесплатно или по сниженной цене, потому что им нужно нарабатывать опыт. Если они при этом ходят на личную психотерапию и регулярные супервизии, о чем стоит уточнить в начале работы, то могут быть действительно эффективны.

Чтобы попасть к начинающему специалисту, найдите кафедру психологического консультирования или программы профессиональной переподготовки. Обратитесь к руководителю программы и узнайте о существующих возможностях. Иногда может повезти и вы получите больше, чем одну-две консультации. Знаю коллег, которые ради опыта готовы были вести клиентов за символическую стоимость и 10, и 20 сессий.

Соцсети. Еще вариант найти бесплатную или дешевую помощь — поискать объявления или сделать запрос самому в тематических группах в «Фейсбуке» и других соцсетях. Мне кажется, это самый простой способ найти недорогую психотерапевтическую помощь.

Некоторые психотерапевты и сами иногда предлагают несколько бесплатных сессий для новых клиентов или готовы взять по сниженной стоимости одного-двух человек из тех, кто в этом нуждается, но ограничен в деньгах. Такие объявления можно найти на их личных страницах в соцсетях или в группах в «Фейсбуке».

Если вы будете создавать или искать такие объявления, рекомендую в любом случае оплачивать сессии, даже пусть и символически. Минимальная оплата может повлиять на результат гораздо больше, чем бесплатная работа: вклад должен быть с обеих сторон, потому что отношения — это всегда про взаимообмен. В обратном случае результат совместной работы часто обесценивается самим клиентом.

Как выбирать психотерапевта

У каждого клиента свои критерии. Например, для многих крайне важен пол психотерапевта. Так, для жертв домашнего насилия может быть невыносима сама мысль о том, чтобы обратиться к терапевту противоположного пола. Кто-то хочет быстрого решения конкретного вопроса, а кому-то важен глубокий анализ, чтобы избавиться от корней проблем. Так как критериев много, то я бы рекомендовал составить список из наиболее значимых и отталкиваться от него.

Запрос. Сформулируйте конкретный запрос на работу — любой специалист поинтересуется у вас, с какой проблемой вы пришли. Запрос может быть максимально точным: «У меня через месяц отпуск в другой стране, и я хочу перестать бояться летать». А может быть размытым: «Вроде все в достатке, но чего-то не хватает, и поэтому я хочу улучшить качество жизни». Запрос может подсказать, какого типа специалист вам нужен, например семейный психолог или психоаналитик.

Метод работы. Перед поиском специалиста можно почитать про существующие психотерапевтические подходы. Это нужно, чтобы определить те направления, которые уже исходя из первого впечатления понравятся или, напротив, вызовут недоверие: с последними эффективная работа редко когда будет возможна. Еще можно почитать личные блоги и публикации психотерапевтов. Обратите внимание, отзывается ли вам позиция автора и чувствуете ли вы, что этот человек может вам помочь.

Отличия разных психотерапевтических методов — в фокусе и методах работы. Например, в глубинных подходах, также называемых психоаналитической психотерапией, ключевую роль играют разные части психики человека, которые постоянно взаимодействуют между собой, и в результате этого рождаются эмоции, импульсы и предпосылки для поступков.

Цена. Определитесь с суммой, которую готовы потратить на психотерапию. По моему мнению, стоимость каждого сеанса должна быть такой, чтобы человек ощущал ее значимость во время работы. Это не должны быть последние деньги или, наоборот, слишком незначительные, — в этих случаях работа может обесцениваться.

Стоимость сессии со специалистом отличается для Москвы и регионов. В столице средний разброс цен от 2000 Р до 5000 Р за сеанс, а для регионов — от 1500 Р до 3000 Р. Указанные диапазоны могут отличаться в зависимости от конкретного региона и профиля психотерапевта.

Цена существенно ниже средней, например 1000 Р для Москвы, говорит о том, что психотерапевт практикует несколько лет или меньше. Это может повлиять на качество консультации, но не всегда. Тем не менее, если вы живете в Москве и вам хочется сэкономить, попробуйте обратиться к психотерапевту из другого региона, который консультирует онлайн. Качество будет, скорее всего, выше, чем у московского специалиста за ту же цену. Общение по видеосвязи принципиально на качество терапии не влияет.

Если психотерапевт оценивает стоимость своей сессии в разы выше рынка, то может казаться, что он быстрее других решит проблему. Часто клиенты начинают фантазировать, что за одну сессию стоимостью в несколько десятков тысяч рублей можно решить все свои проблемы. Но это не так: у психики есть ограничения и законы функционирования, которые от цены не начинают работать по-другому. Если вы хотите результата, то лучше 10 раз сходить на сессию по 2000 Р, а не ждать чуда после одной консультации стоимостью 20 000 Р.

При этом важно помнить, что даже удовлетворяющий всем пунктам списка психотерапевт может просто не подойти по личностным качествам, по характеру, и это нормально. Доверительные отношения с психотерапевтом — их называют психотерапевтическим альянсом — очень важны для результатов психотерапии. Особенно в глубинных подходах, где клиент учится строить отношения с собой и окружением по-новому. К тому же редкий клиент пойдет к психотерапевту, который ему неприятен.

Представьте, что некая учительница в школе унижала человека, хоть он об этом уже и не помнит. И ему рекомендуют специалиста, который отчетливо напоминает какими-то явными чертами ту учительницу. Возможно, клиент сразу не осознает этот факт, просто будет чувствовать тревогу рядом с терапевтом. Для каждого человека эта ситуация решится по-своему: одни будут готовы конфликтовать с терапевтом, кто-то сможет это проговорить, а кто-то захочет уйти к другому специалисту.

Когда у вас есть уже примерный список важных критериев и сформирован запрос на работу, можно начинать поиск специалиста.

Шаг 1

Уточните образование специалиста

Базовое психологическое или медицинское образование важно, но не является гарантом качества и большой практики специалиста.

Если для вас образование существенно, то стоит уточнить длительность переобучения на психотерапевта. Такие курсы длятся по-разному, в зависимости от школы. В психоаналитическом подходе — от трех с половиной лет с обязательным посещением личной терапии и регулярной супервизией почти с каждым клиентом. А в когнитивно-поведенческой психотерапии, например, в Московском институте психоанализа или Высшей школе психологии достаточно 100 часов, или 10 дней обучения, чтобы получить сертификат когнитивно-поведенческого психотерапевта и начать практиковать.

Дополнительные курсы для кого-то важны, но они, как и основное образование, не гарантируют профессионализм и чуткость. Бывает, что можно найти психотерапевта с большим числом сертификатов и пройденных курсов, но с незначительной практикой, так что к этому критерию нужно относиться осторожно. При оценке значимости сертификатов нужно смотреть на тип документа и количество часов, прослушанных в рамках программы. Чтобы не запутаться в профессиональной сертификации, можно разделить сертификаты и дипломы на три группы.

Документы, выданные при государственных образовательных учреждениях. Обычно это сертификаты о пройденных программах переобучения и повышения квалификации, напечатанные на официальных бланках и с указанием названия университета. Это самый надежный вид документа, говорящий, по крайней мере, о теоретической подготовке специалиста.

Сертификаты и удостоверения, выданные психотерапевтическими ассоциациями без государственного подтверждения. Часто именно таких документов у психотерапевтов много, потому что профессиональные психотерапевты учатся всю жизнь, регулярно улучшая навыки и изучая актуальные исследования в психотерапии.

Чтобы проверить уровень и значимость ассоциации, выдавшей сертификат, нужно найти в интернете информацию о ней, изучить направления деятельности, уточнить, проводятся ли курсы и конференции самой ассоциацией или при ее участии, кто руководитель и какая о нем есть информация в сети. Такая проверка поможет отсечь самопровозглашенные ассоциации, о которых в профессиональном сообществе неизвестно, а представителем является единственный психотерапевт, который ее создал.

Сертификаты, выданные частными организациями или частными лицами. В России отличия таких организаций от ассоциаций условны, но чаще всего ассоциации стремятся поддерживать и развивать какой-то психотерапевтический метод и объединять вокруг него психотерапевтов.

Частные организации не имеют научных целей, но могут проводить образовательные мероприятия и семинары. Иногда это интенсивы по какой-то конкретной тематике, например «Работа с травмой» или «Этика продвижения частной практики». Наличие таких сертификатов — признак того, что специалист заинтересован в профессиональном развитии. Но их значимость для навыков психотерапевта не поддается объективной оценке, так как их выдача никем не контролируется.

Шаг 2

Уточните, является ли психотерапевт членом ассоциации

Если вы перед поиском специалиста почитали про разные психотерапевтические направления и выбрали одно или несколько подходящих, то стоит поискать специалистов в психотерапевтических ассоциациях выбранных школ.

Принадлежность к ассоциации для психотерапевта — это как принадлежность к клинике или научной кафедре для врача, важная часть самоощущения. Психотерапевты ценят членство в ассоциациях, потому что оно обозначает соответствие профессиональным стандартам качества. Внутри ассоциации проще найти супервизора, а среди коллег принято рекомендовать друг друга клиентам. А еще это место, где можно найти единомышленников, с которыми говоришь на одном языке.

Ассоциации могут быть не привязаны к какой-то психотерапевтической школе вообще. Они могут существовать в рамках «большого» психотерапевтического направления — к таким относят психоанализ, гештальт, экзистенциальную терапию. Или могут объединять специалистов, исследующих конкретные методологии внутри направления. Задачи у каждой ассоциации свои, но чаще всего цель — в развитии и исследовании конкретного психотерапевтического подхода, а также помощь в профессиональном становлении молодых коллег.

Чтобы попасть в ассоциацию, психотерапевту обычно нужно иметь базовое образование и пройти минимально необходимое число часов обучения в рамках какой-то школы, а после — подтверждать свое членство раз в несколько лет. Другой частый критерий членства — пройденная психотерапия или супервизия у действующих членов ассоциации.

Некоторые психотерапевтические ассоциации России

| Название ассоциации | Характеристика |

|---|---|

| Профессиональная психотерапевтическая лига | Самое крупное в России объединение специалистов из разных школ и подходов. |

| Ключевой критерий вступления — число часов обучения, соответствующее разным уровням членства | |

| Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии | Межрегиональная ассоциация психоаналитических психотерапевтов в России. |

| Ключевой критерий вступления — рекомендация действующих специалистов ЕКПП и соответствующая программа обучения | |

| Ассоциация имагинативной психодинамической психотерапии | Ассоциация, специалисты которой придерживаются психоаналитического направления, но также исследуют и развивают методы имагинативной психотерапии, или символдрамы. |

| Ключевой критерий вступления — пройденная программа обучения методу имагинативной психотерапии и практика с использованием метода |

Описание

Самое крупное в России объединение специалистов из разных школ и подходов

Ключевой критерий вступления

Ключевой критерий вступления — число часов обучения, соответствующее разным уровням членства

Описание

Межрегиональная ассоциация психоаналитических психотерапевтов в России

Ключевой критерий вступления

Описание

Ассоциация, специалисты которой придерживаются психоаналитического направления, но также исследуют и развивают методы имагинативной психотерапии, или символдрамы

Ключевой критерий вступления

Ключевой критерий вступления — пройденная программа обучения методу имагинативной психотерапии и практика с использованием метода

Ассоциации контролируют исключительно вступивших в них членов. Психотерапевт не обязан присоединяться к какой-то ассоциации, но, по моему личному мнению, если специалист не числится ни в одной — это вызывает вопросы к его профессиональному самоопределению. В России членство в ассоциации — это единственный признак хоть какого-то внешнего контроля специалиста, потому что у нас нет государственного лицензирования деятельности психотерапевтов.

Членство в какой-то ассоциации не обязательно защитит от недобросовестных специалистов. Но это хотя бы как-то обязывает психотерапевта работать по правилам и позволяет повлиять на него, если профессиональная этика нарушается. У каждой ассоциации есть сайт и контакты руководителя или этической комиссии, куда можно сообщить о таких нарушениях со стороны члена ассоциации. По итогам проверки к специалисту могут применить дисциплинарные меры вплоть до исключения.

Почему не стоит выбирать психотерапевта по отзывам и рейтингам и интернете

При поиске осторожно относитесь к отзывам и балльным рейтингам. Личные рекомендации знакомых всегда ценны, но на публичные отзывы не стоит опираться, потому что о своем опыте редко кто говорит подробно.

С балльным рейтингом еще хуже: он формируется на основе отзывов клиентов, открыто указывается в профиле психотерапевта на некоторых агрегаторах и влияет на вероятность его выбора новыми клиентами в будущем. Это значит, что больше всего баллов, скорее всего, будет у консультантов, которые не работают дольше одной-пяти сессий. При этом короткими сессиями проще произвести вау-эффект, например, спровоцировав сильную эмоцию или высказав категоричную рекомендацию: и то и другое — неэкологичные и неэффективные действия.

Шаг 3

Уточните информацию на первой встрече

Специалист не должен избегать ответов о своем образовании, методике работы и опыте личной психотерапии. Перед ответом некоторые специалисты могут уточнить, для чего это вам нужно, чтобы больше узнать о вас, но не будут игнорировать сам вопрос.

✅ Метод работы. Не стесняйтесь спрашивать психотерапевта на первых сессиях о том, как он будет с вами работать. Обычно специалисты не рассказывают детали и нюансы процесса, но должны быть способны описать хотя бы саму суть психотерапевтического метода, его особенности и ограничения. Еще психотерапевт может прояснить цели, которых вы хотите достичь в процессе терапии, и в ответ рассказать о реальных возможностях и сроках работы.

Если психотерапевт говорит, что его подход «авторский», то стоит уточнить подробнее, что это за подход, как и почему он работает. По умолчанию авторский подход — не обязательно что-то плохое.

Психотерапевт может сказать: «Я работаю в рамках сказкотерапии с авторскими сказками». Это звучит нормально. А может сказать так: «Я придумал свой метод и успешно его практикую десять лет. Чтобы очиститься от тревожных мыслей, омойтесь в душевой кабинке прямо здесь, в моем кабинете». И это не вымышленный пример — мне доводилось слышать о таком «специалисте», который практиковал в одном со мной городе.

Часто авторские методы основаны только на личном опыте специалиста, а это значит, что за ними не стоит подтвержденной исследовательской базы. То есть даже если метод и вправду был эффективен для многих, это не значит, что вы попадете в ту часть клиентов, которой это поможет или хотя бы не навредит. Еще авторскими методиками нередко прикрываются люди без какого-либо образования и откровенные шарлатаны.

Поэтому проще выбрать специалиста, работающего в одном из признанных международным сообществом подходов.

✅ Личный опыт терапии. Личный опыт психотерапии у самого психотерапевта очень важен, потому что это дает ему возможность посмотреть на метод изнутри и говорит хотя бы о внутренней работе специалиста с собственной психикой. В некоторых психотерапевтических школах для успешного прохождения обучения помимо теории и практики обязательно посещение личной терапии в том же методе, который специалист изучает и будет практиковать. Например, в глубинных направлениях чаще всего обязательны по крайней мере 50 часов личной психотерапии.

✅ Супервизии. На первых сессиях можно уточнить у психотерапевта, посещает ли он супервизора. Супервизии — регулярная практика психотерапевтов, работающих длительно, во время которой клиентские случаи обсуждаются с супервизором.

Супервизор — другой психотерапевт, который проходил специальное обучение, чтобы помогать коллегам. Во время супервизии не раскрывают имя клиента и другую информацию, которая может открыть супервизору его личность. Так сохраняется анонимность.

Супервизии нужны для того, чтобы психотерапевт эффективнее помогал клиенту и не допускал профессиональных ошибок. Ошибки возможны в любой работе, и никто от них не застрахован, но при работе с психикой они могут иметь очень болезненные и разрушительные последствия. Именно поэтому даже самые профессиональные психотерапевты постоянно посещают супервизоров.

Психотерапевты разных психотерапевтических направлений с разной регулярностью посещают супервизоров. В некоторых краткосрочных направлениях посещение супервизора не предполагается вовсе, и специалист может об этом прямо сказать. Но если психотерапевт любой школы заявляет о том, что он перерос всех коллег и поэтому посещает супервизора редко или никогда, то это должно вызвать подозрения, по крайней мере, в его адекватной профессиональной самооценке.

Документов и сертификатов, подтверждающих факт посещения супервизора, часто просто не существует, но честный ответ специалиста на вопрос о том, посещает ли он супервизора, уже многое может сказать о нем.

Как заподозрить, что вы имеете дело с психотерапевтом-самозванцем

Самозванцы существуют в любой профессии, и в психотерапии это, к сожалению, тоже бывает. Такие люди преувеличивают свой опыт и настраивают клиентов на ложные ожидания. Например, обещают решить проблемы, с которыми клиенты мучаются годами, всего за несколько сессий. Это невозможно, потому что психика формируется в течение длительного времени и один сеанс не может ее перестроить. Пара консультаций помогут, если у вас запрос на эмоциональную поддержку, а не на действительную работу и изменения.

Самозванцы часто именно в процессе работы говорят о своей значимости, годах практики, профессионализме, тем самым переключая фокус внимания с проблемы клиента на то, почему нужно довериться «авторскому методу». Обычно их реклама агрессивна и навязчива. Сеансы с ними могут стоить в разы дороже, чем услуги среднего специалиста. Иногда от работы с самозванцами появляется эйфория и клиент действительно может поверить в чудо, но это ощущение длится недолго. Кстати, похожий эффект у любых мотивационных тренингов.

Чаще всего после сессий с высокооплачиваемыми психотерапевтами-самозванцами клиенту неловко и сложно сказать о том, что ему действительно не помогло. Он начинает винить себя в личной неэффективности или в том, что сам ошибся с выбором специалиста. Эти чувства усиливает то, что другие люди, нарвавшиеся на самозванца, подтверждают авторитет псевдогуру, но зачастую сами испытывают такие же чувства. Признаться в этом — значит оказаться в дураках, это стыдно и больно.

Шаг 4

Обращайте внимание на поведение психотерапевта в процессе работы

Каким путем вы бы ни нашли специалиста, лучший способ понять, подходит ли он вам, — провести одну-две пробные сессии. Можно попробовать посетить даже нескольких психотерапевтов подряд и посмотреть на свои ощущения после сессии, а потом уже выбрать — это нормально. Вот на что стоит обратить внимание.

Организация сессий. В процессе любой работы должны быть четко и однозначно оговорены правила и формат. Это может меняться, но каждый раз изменения должны быть проговорены и приняты обеими сторонами.

Если специалист задерживается, переносит или отменяет сессии и не компенсирует это при наличии договоренностей, это серьезный повод насторожиться.

Личные советы. Профессионалы не дают личных советов, не навязывают свою позицию в том числе по политическим и религиозным темам, не оценивают клиента и опыт других людей.

Психотерапевт не должен говорить о том, что именно делать в конкретной ситуации, и навязывать свое восприятие мира. Фразы вроде «бьет — значит любит», «вы сами во всем виноваты» — это неприемлемое обесценивание и поощрение насилия. Что-то похожее на бытовые советы в духе «улыбайтесь, даже если хотите плакать» или «нужно чаще наряжаться, чтобы быть счастливой» — также повод усомниться в профессионализме специалиста.

Хороший специалист будет тем или иным способом помогать встретиться с эмоциями и проживать их. Он не должен советовать избегать чувств, пряча их за неискренней улыбкой, или подсказывать, как подменить настоящую заботу о себе в кризисной ситуации, например, покупкой новых вещей.

Знаю случай, когда девушка, обратившаяся после развода за поддержкой специалиста, получила от него рекомендацию: «Ну а что вы расстраиваетесь? Вы же уже развелись, все закончилось, и вы сейчас в Сочи отдыхаете — сходите в спа, я там была, мне понравилось». Во-первых, совет здесь директивен и обращается к личному опыту терапевта без прояснения, что именно будет полезным для самой клиентки. Во-вторых, такой совет не соответствует запросу и подменяет переживания. То есть человек, который пришел с болью, тревогой или горем, в первую очередь должен быть услышан и принят с тем чувством, с которым сам справиться не может, — иначе он бы не пришел. Фраза «а что вы расстраиваетесь» означает, что, по мнению специалиста, повода для расстройства нет, и тем самым обесценивает эти чувства, не дает возможности их прожить.

Безопасность. Специалист должен обеспечить безопасную и конфиденциальную работу. Например, если он рассказывает о вашем случае без вашего согласия в соцсетях, то это серьезное нарушение профессиональной этики. Или если он ведет запись консультаций на диктофон или видеокамеру, фотографирует вас, не получив предварительно одобрения.

Открытый флирт и интимные отношения невозможны между психотерапевтом и клиентом. В некоторых странах это закреплено законодательно.

Если вам кажется, что психотерапевт открыто демонстрирует к вам сексуальный интерес или намекает на более близкое общение, то стоит сказать ему об этом и о том, что вам от этого некомфортно. Если ничего не изменится или эта тема будет высмеиваться, замалчиваться, усугубляться — считайте психотерапевта непрофессионалом. В этом случае стоит обратиться в этическую комиссию при ассоциации, если специалист в ней состоит.

Телесный контакт не допускается во многих психотерапевтических направлениях. Исключение — телесно-ориентированная психотерапия или использование ее методов в других подходах, но в этом случае психотерапевт должен заранее объяснять, что будет происходить. Если психотерапевт прикасается к вам без предварительного согласия и объяснений или контакт ощущается как неуместный и некомфортный, то нужно сказать об этом.

Отношения между психотерапевтом и клиентом должны существовать в рамках психотерапии и не должны переходить в личное поле. Специалист не может попросить клиента подбросить его до дома после сессии или помочь встретить родственника на вокзале. Есть некоторые допустимые исключения: например, в некоторых школах психотерапевт может быть и преподавателем клиента. Но это всегда должно обсуждаться.

Как правильно расставаться с психотерапевтом

Если в процессе работы вы понимаете, что психотерапевт вам не подходит, или вы считаете, что он нарушает правила, то в первую очередь следует это проговорить с ним, даже если вы полностью убеждены в своей правоте и не хотите продолжать работу. Во время длительных консультаций специалист сам может заранее предупредить о необходимости заключительной сессии или нескольких сессий, которые должны состояться при прекращении терапии по любой причине.

Даже если вы точно решили перестать ходить на психотерапию и не хотите идти на заключительную сессию — лучше сообщить об этом психотерапевту, а не исчезать молча. Не во всех школах психотерапии этика позволяет специалисту писать клиенту и спрашивать о причинах его отсутствия. Но лучше все же прийти на заключительную сессию.

Заключительные сессии оплачиваются так же, как и обычные. Они нужны для того, чтобы обозначить вашу позицию, опасения и прояснить со специалистом, как это выглядит для него. Обратная связь иногда помогает обнаружить, что во время работы вы столкнулись с сильными неконтролируемыми переживаниями, от которых хочется избавиться, совсем отказавшись от психотерапии. Иногда психотерапевт наделяется чем-то, ему не присущим, но без прояснения вашей позиций узнать это невозможно. Иногда такие «прощальные» разговоры помогают клиенту отделить свои фантазии и страхи от реальности и неожиданно для себя самого продолжить работу более эффективно.

Важно, что психотерапевт не должен настойчиво удерживать клиента в терапии, угрожать, манипулировать или оценивать само решение ухода. Вместе с тем специалист имеет право честно сказать вам о своих мыслях и чувствах по поводу остановки процесса, а также мягко и аргументированно порекомендовать продолжить совместную работу.

Заключительные сессии важны и для того, чтобы после продолжительной работы, если она была, бессознательная часть психики не подвергалась нагрузке из-за внезапного завершения. Эти ощущения часто нельзя осмыслить, но прощание с проговариванием позволяет снять напряжение, которое какое-то время копилось и привело к желанию закончить. Обсуждение поможет не испытывать дискомфорта, чувства вины или злости, которые могут появиться при замалчивании причин ухода. Еще заключительная сессия помогает отделить реальные отношения с конкретным специалистом от отношения к психотерапии вообще. Бывает так, что оборванная психотерапия не позволяет человеку в будущем обратиться к новому психотерапевту из-за слишком тяжелой эмоциональной нагрузки от предыдущего опыта.

Изредка некоторые психотерапевты предлагают так называемые катамнестические встречи через полгода после завершения терапии. На этих сессиях клиент просто рассказывает, как изменилась его жизнь за это время, в чем он видит полезность терапии, о дальнейших планах на жизнь. В глубинных подходах есть эффект длинного хвоста — когда после завершения психотерапии жизнь продолжает меняться, потому что человек на терапии получил новый опыт отношений, позволяющий и в дальнейшем жить по-другому.

Психотерапевт может и сам отказаться от работы с клиентом или даже перенаправить к своему коллеге через несколько сессий. Это не говорит о его некомпетентности, чаще, наоборот, подтверждает, что специалист четко понимает рамки своих компетенций и экономит ваше время и деньги.

Иногда так бывает, что работа завершается не из-за квалификации специалиста, а, например, из-за переезда или других объективных сложностей. Тогда на завершающей сессии можно спросить психотерапевта о том, может ли он порекомендовать кого-то из коллег. В разных психотерапевтических школах на такую рекомендацию смотрят по-разному: специалист может и не дать контакты коллег, но сам по себе открытый вопрос допустим в любом случае.

Как сделать психотерапию более эффективной

- Заранее почитайте о разных направлениях психотерапии, чтобы понимать, что вам ближе, а что не подойдет совсем. Выбирайте специалистов из направлений, которые вам отзываются.

- Уточните информацию о психотерапевте: его образование, длительность обучения и сертификаты, а также членство в ассоциациях. Эти вопросы можно задать на первой встрече или поискать заранее в интернете.

- Осторожно относитесь к отзывам от незнакомых людей.

- Узнайте, посещает ли психотерапевт супервизии и есть ли у него опыт личной психотерапии.

- На первых сессиях договоритесь, как именно будет проходить ваша совместная работа и чего от нее можно ожидать.

- Как бы вы ни выбрали специалиста, лучший способ понять, подходит ли он вам, — провести одну-две пробные сессии.

- Прислушивайтесь к своим ощущениям при выборе и в процессе работы и обсуждайте все волнующие и не устраивающие вас вопросы с самим психотерапевтом.

- Заканчивать психотерапию по своей инициативе — нормальная практика. Но если обстоятельства позволяют, договоритесь о завершающих сессиях в конце терапии.

Комфорт или влияние: как найти «правильного» психолога

Как понять, какой психолог вам подойдет? Гештальт-терапевт Ольга Дулепина уверена: главная задача — найти оптимальный баланс между способностью терапевта влиять на вас и переносимым для вас уровнем напряжения.

К психологу приходят для того, чтобы поменять и улучшить что-то в той или иной сфере жизни. Изменения могут произойти в ваших взглядах, мыслях, эмоциональном состоянии и поведении. Эти перемены напрямую зависят от способности психолога влиять, а значит, первое, на что нужно обратить внимание при выборе специалиста, — насколько он способен оказывать влияние на то, что вы будете думать, чувствовать, говорить или делать в результате бесед. Эффект от взаимодействия с психологом зависит также от вашей способности переносить ту или иную степень давления и дискомфорта.

Чтобы разобраться с тем, зачем психологам вообще создавать комфорт и дискомфорт, представьте себе клавиатуру фортепиано в четыре октавы. Опираясь на подход, предложенный американским психологом и психотерапевтом Джеймсом Бьюдженталем, всех практикующих психологов и средства их влияния можно разделить на четыре группы или «октавы».

Первая октава. Психологи, «играющие» на первой октаве, используют слушание, осмысление, принятие, сопереживание и поддержку. Они следуют за вами, основная нагрузка в разговоре приходится на вас — если, конечно, не требуется помощь в том, чтобы вас разговорить. На первой октаве давление минимальное. У психологов этой октавы располагающий эмпатичный стиль общения, с ними комфортно. Они особенно хороши, если вы эмоционально хрупки, нуждаетесь в утешении и в том, чтобы «отогреться» и выговориться.

Вторая октава. Психологи, играющие на второй октаве, более активны. Они не только следуют за вами, но и направляют вас, вмешиваются в то, что вы говорите. Психолог может, например, побуждать вас к большему погружению в эмоции, подводить к важным, но отвергаемым чувствам или темам, и как следствие вы испытываете некоторое давление, хотя все еще контролируете разговор.

Психологи четвертой октавы привносят в диалог свои чувства, ценности и суждения

Третья октава. На этой октаве вмешательства психолога более частые, а значит, интенсивность давления выше. Периоды активного вмешательства психолога могут чередоваться со слушанием. Психолог не делает за вас то, что вы можете сделать сами, и это может вызывать досаду. Используя опыт и позицию, психолог может «подталкивать» вас к чувствам, мыслям, действиям, словам, которых иначе как путем некоторого давления не добиться.

Четвертая октава — максимальная степень давления на клиента. Психологи этой октавы привносят в диалог свои чувства, ценности и суждения. Иногда они почти «захватывают» сессию, а порой делают редкие весомые интервенции вплоть до неодобрения ваших действий, взглядов и намерений.

У представителей всех четырех групп есть свои сильные стороны, уникальные возможности и почитатели, но есть и ограничения. В зависимости от того, на какой октаве «играет» специалист, что-то у него может получаться лучше или хуже.

Так, живые и активные психологи не любят долго работать на первой октаве. Им может быть сложно длительное время только слушать, не вмешиваться, использовать лишь сопереживание и принятие. Им ближе нацеленность на изменения в жизни клиента и результат. Они могут активно использовать первую октаву при построении рабочего альянса, но далее преимущественно находиться на второй и третьей октавах.

У психологов первой октавы, возможно, будет хуже получаться стимулировать изменения в вашей жизни, но им вы будете благодарны за мягкость и тепло. Возможно, их вам не хватило в родительской семье, и именно в них вы сейчас нуждаетесь.

Психологи второй октавы внимательны к процессу, чутки и бережны, однако им труднее добиваться когнитивных, эмоциональных и поведеческих изменений в жизни клиента. Страх сковывает и мешает им подчас озвучить свое видение реальности или истинные чувства. А это бывает очень уместно.

Психологам третьей октавы приходится контролировать свою активность, прояснять, насколько переносимы для клиента его интервенции, не действует ли он, как слон в посудной лавке.

Психологи четвертой октавы могут быть недостаточно бережны или избыточно провокативны, если не способны играть на других октавах. Однако они незаменимы при работе с некоторыми личностными расстройствами, поскольку смелы, решительны и устойчивы к проявлениям клиентов с психопатиями.

Выборочное использование четвертой октавы уместно в работе любого специалиста. Например, в ситуации домашнего насилия психолог может и должен информировать жертву, что физическое насилие — это преступление. Такая интервенция — однозначно неуютное послание, которое создает напряжение и звучит как вызов. Однако такое оправданное давление призвано вызвать переворот в сознании.

Наблюдайте за тем, насколько вам комфортно с психологом и насколько он способен влиять на ваши чувства

В странах, где психологическое консультирование и психотерапия развиты и находятся в расцвете, почти нет психологов четвертой октавы: специалисты лишь выборочно ее используют как инструмент влияния. Избыточная провокативность — чисто российское явление.

«Правильный» психолог — тот, кто умеет «играть» на всех четырех октавах, легко перемещаясь с одной на другую, а эффективная терапия — это виртуозное сочетание комфорта и дискомфорта, фрустрации и поддержки, в противном случае терапия может стать вялой и неэффективной. Быть исключительно сопереживающим и поддерживающим, как ожидают порой, — значит, рисковать потерять возможность углубить работу.

Подумайте, какой психолог вам нужен: эмпатичный и бережный или активный и живой. Наблюдайте за тем, насколько вам комфортно с психологом и насколько он способен влиять на ваши чувства, мысли и поведение.

Часто клиенты предъявляют к психологам завышенные требования. Не случайно бытует оборот «тыжпсихолог», предполагающий совершенство и всемогущество. Может быть, поэтому многим трудно принять, что испытывать дискомфорт в психологическом консультировании абсолютно нормально. И абсолютно естественно уходить от психолога полным идей и переживаний — будет над чем подумать следующие часы, недели и даже месяцы.

Об авторе

Ольга Дулепина — гештальт-терапевт, тренер и супервизор Московского гештальт-института, супружеский терапевт, онкопсихолог, основатель Международного проекта психологов.

Опыт психолога

Обычно первая беседа с психологом происходит по телефону или в мессенджере. После того как вы вкратце опишете свою проблему, важно поинтересоваться, работал ли выбранный специалист с клиентами, у которых были схожие проблемы. Не надо стесняться задавать этот вопрос: психолог — совсем не волшебник и не может быть отличным экспертом во всем. Прекрасный специалист в семейных отношениях вряд ли поможет вам разобраться с расстройствами пищевого поведения, и наоборот.

Место проведения сессии

После того как первая беседа состоялась, вам могут назначить пробную консультацию — стоимость ее может быть чуть ниже цены обычного сеанса у конкретного специалиста. Обратите внимание на место, где будет проходить консультация. Часто психолог снимает офис в удобном месте или отводит для приемов одну из комнат в собственной квартире. Важно, чтобы территория, на которой происходит сессия, была обустроена именно для этого и не была бы проходной комнатой или гостиной, где стоят личные вещи психолога. Четкое разделение зон требуется для комфорта клиента, и профессионал должен об этом знать.

Образование специалиста

В помещении, где проходит встреча, наверняка будут висеть дипломы психолога об образовании — изучите их получше, а также поинтересуйтесь о дополнительном обучении. Узнайте также, ездит ли он на профессиональные конференции, бывает ли на практических семинарах вместе со своими коллегами. Всё это позволит вам создать более полное представление о выбранном специалисте.

Ответы на профессиональные вопросы

Перед визитом к специалисту не лишним будет и чтение литературы по психологии. Наверняка у вас возникнут вопросы по терминологии, различным школам и подходам к работе с клиентом — запишите их и задайте психологу. Не надо устраивать ему экзаменационный текст, но по ответам вы сможете понять логику его мысли, а также общую подкованность в специальности.

Работа психолога над собой

Также важно при первой встрече узнать, проходил ли он (и проходит ли сейчас) личную психотерапию. Опытному специалисту эту нужно не только для того, чтобы понимать, как ощущает себя клиент на сессии, но также и для спасения от профессионального выгорания. Отдельно узнайте о прохождении им супервизии — то есть о наличии опыта работы под наблюдением старших коллег.

Стоимость сессии

На первой встрече принято обговорить формат вашего дальнейшего общения — частоту встреч, место проведения сессий, а также их стоимость. Говоря о цене, важно понимать, что она не должна быть непомерно высокой (отказываться от еды ради посещения психолога — плохая идея: всегда надо стремиться найти специалиста, которого вы можете себе позволить) или чересчур низкой. Если психолог осознанно делает плату за сессию подчеркнуто дешевой, то это свидетельствует о его личных проблемах — скорее всего, за счет подобных «благодеяний» он старается повысить свою самооценку или воспользоваться собственными клиентами каким-то иным способом.

Комфорт при разговоре

Однако самое важное во время первой встречи — прислушаться к своему внутреннему голосу. Даже если и дипломы, и ответы психолога не вызывают вопросов, вам может быть просто некомфортно находиться в его присутствии или рассказывать о себе. При разговоре вы должны ощущать, что вас внимательно слушают — отвлекаться на сообщения в мессенджере специалист уж точно не должен. Его включенность в диалог и ваша готовность довериться профессионалу — важнейшие составляющие так называемого психотерапевтического альянса, без которого успешное лечение невозможно.

Отсутствие навязчивости и обещаний

В конце беседы, выслушав вас, психолог не должен тут же начать раздавать обещания — что он решит все ваши проблемы за три (четыре, пять) сессий. Опытный специалист отлично знает, что психика — вещь тонкая и таких прогнозов давать нельзя. Также он не должен давить на вас и «продавать» себя: если вы почувствуете, что вами пытаются манипулировать, стоит бежать от него быстрее ветра.

Ощущения после сессии

Общение с хорошим психологом отнюдь не обязано вызывать у вас моментального чувства облегчения. Бывает, что после встреч, напротив, возникает ощущение подавленности — и это понятно, ведь беседы ведутся не на приятные темы. Однако самое главное, чтобы у вас было чувство удовлетворения от процесса. Оно появляется, когда вы сами понимаете — да, с этим психологом работа идет в нужном направлении.

Как понять, что мне нужен психолог?

Причины, по которым люди приходят в психотерапию, разные. От общей неудовлетворенности жизнью до травматичных событий, когда жизнь делится на до и после. Но объединяет все запросы то, что человек не может справиться сам со своими сложными переживаниями. Раньше у него были какие-то свои способы — например, попросить поддержки друзей или побыть в одиночестве и все обдумать. Или совсем не думать и занять себя работой, алкоголем, развлечениями. Но в какой-то момент эти способы перестали помогать. Человек вроде делает то, что делал обычно, но легче ему не становится. Чувства остаются, ситуация не меняется, напряжение копится. Человек перестает присутствовать полно в своей жизни, так как погружен в переживания, из которых не может никак вынырнуть. Он больше не может справляться так, как привык, но других способов не знает.

В этот момент люди и приходят на психотерапию. Чтобы путем исследования себя, своих реакций, внутренних сложностей и травматичных ситуаций выработать новые механизмы реагирования, способы взаимодействия с другими и с собой.

Многие думают, что на психотерапии люди получают советы и инструкции как решить свои проблемы, но это заблуждение. Основная цель здесь состоит в том, чтобы человек открыл в себе ресурсы, силу, снова получил возможность САМОМУ справляться со сложностями наиболее подходящим для него способом. Чтобы больше понимал и осознавал то, какой он, как строит свою жизнь и почему. Потому что изменения наступают тогда, когда мы понимаем, что и как в нашей жизни (внутренней и внешней) работает, по каким собственным законам мы живем. На этом пути нас и сопровождает психолог.

Итак, мне пора к психологу. Как и где мне его найти?

Это действительно важный вопрос. Психотерапия — интимная вещь, абы с кем в нее не пойдешь. Поэтому искать просто так, методом перебора в гугле или на сервисах, — дело довольно небезопасное. Много тревоги оттого, что вы вообще идете к психологу, а если он еще и «кот в мешке», то небезопасность будет просто зашкаливать. К тому же психологией занимаются ОЧЕНЬ разные люди. Есть риск нарваться на того, кто не поможет или даже усугубит ваше состояние. Поэтому я всегда рекомендую обращаться к тем, кого вы уже немножко заочно знаете. Где их таких взять.

1. Рекомендации

Теорию шести рукопожатий никто не отменял, и если поспрашивать, то среди знакомых или знакомых знакомых найдется тот, кто обращался к подобным специалистам сам или знает кого-то, кто обращался. А если есть человек, который ходил на консультации, остался после них жив и ему даже помогло, это уже гарантия того, что этот специалист надежный и адекватный. Не факт, что он поможет и вам, индивидуальную совместимость никуда не денешь, но рассмотреть его стоит.

Если среди ваших знакомых есть психологи, это вообще прекрасно. С вами они, конечно, работать не станут, но точно могут порекомендовать коллег, которым доверяют. У нас часто бывают случаи, когда обращаются те, с кем мы не можем работать из-за пересечений (знакомые или их родственники) или из-за того, что специфика не позволяет (например, я не работаю с детьми и химическими зависимостями). Перенаправить такого человека к коллеге считается хорошим тоном в нашей профессиональной среде. Поэтому у каждого психолога есть список коллег, которым он доверяет и которых может рекомендовать.

2. Те, кого вы заочно знаете

Это те специалисты, на которых вы подписаны в соцсетях, читаете их публикации, слушаете лекции или вебинары. Их тексты вам близки, вам нравится их стиль, идеи помогают. Они вызывают доверие, ведь вы уже немного представляете, что это за люди, как они общаются, какие методы используют. Это здорово помогает при выборе.

Если приходится искать с нуля, то перед тем, как забить в гугле заветное слово «психолог», подумайте, кто вам нужен. Какой он должен быть, чтобы вам с ним было комфортно. Это мужчина или женщина? Старше вас или вашего возраста? Это «боевой товарищ», с которым не страшно в разведку, или большой и мудрый родитель? Доверяйте тому образу, который возник у вас в голове, ведь бессознательно мы всегда знаем, с кем нам будет комфортно обсуждать самые животрепещущие темы.