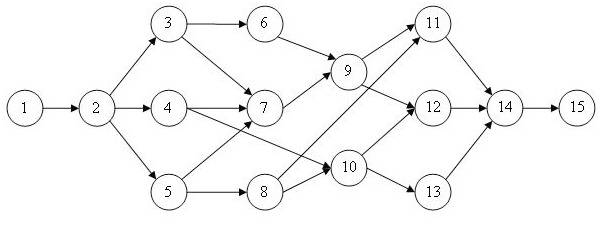

Рис.

2.10.

Критический путь проекта внедрения

информационной системы

Приклад створення календарного

плану

Календарный

план будет строиться для разработанного

в ходе предыдущего занятия проекта

Внедрение

бухгалтерской системы.

Он описывается табл.

2.4

и 2.5

и сетевым графиком рис.2.9.

Для составления календарного плана

нам понадобятся:

-

дата начала проекта;

-

список участников проекта и их

распределение по работам.

В качестве даты

начала проекта используем 7.09.09 –

понедельник. А распределение исполнителей

по работам приведено в табл.2.11.

|

Таблица 2.11. |

||

|

№ |

Название |

Исполнители |

|

1 |

Начало проекта |

— |

|

2 |

Выбор системы |

Главбух Администратор |

|

3 |

Приобретение |

Главбух Программист |

|

4 |

Составление проекта |

Администратор Техник |

|

5 |

Приобретение |

Программист Техник |

|

6 |

Обучение администратора |

Администратор Программист |

|

7 |

Монтаж локальной |

Техник |

|

8 |

Установка ПО на |

Программист |

|

9 |

Установка сетевого |

Администратор Программист |

|

10 |

Ввод начальных |

Главбух Бухгалтер Программист |

|

11 |

Обучение персонала |

Главбух Бухгалтер Администратор Программист |

|

12 |

Передача в |

Главбух Администратор Программист Техник |

|

13 |

Конец проекта |

— |

Этап 1. Подготовка бланка календарного

плана

Бланк представляет

собой прямоугольную систему координат,

в которой по оси абсцисс откладываются

календарные даты, а по оси ординат –

номера работ проекта в обратном порядке

(сверху вниз). Поскольку известна

только дата начала проекта, она и

откладывается на оси абсцисс (рис.2.12).

Рис. 2.12.

Бланк календарного плана

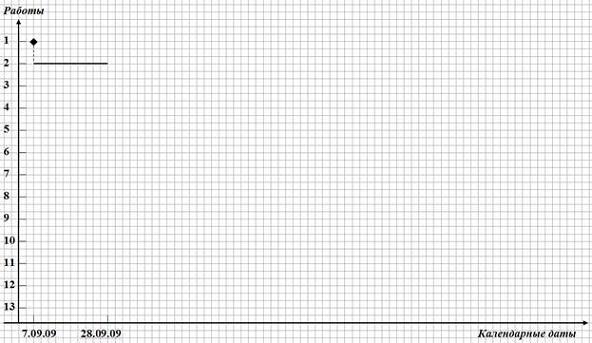

Этап 2. Планирование работ первой

очереди

К работам первой

очереди относятся все работы проекта,

не имеющие предшественников. Их начало

совпадает с началом всего проекта. В

нашем проекте такой работой является

Начало

проекта,

но поскольку это веха нулевой

длительности, к первой очереди можно

отнести следующую непосредственно

за ней работу Выбор

системы.

Выполняем расчет

дат начала и окончания работ в

соответствии с табл.2.12.

При этом учитываем следующие правила:

-

работа начинается в начале рабочего

дня и заканчивается в начале следующего

за ее окончанием рабочего дня; -

рабочие дни должны соответствовать

календарю рабочего времени организации

с учетом официальных праздничных

дней (для определенности примем

календарь с пятидневной рабочей

неделей и выходными в субботу и

воскресенье).

|

Таблица 2.12. |

|||||

|

Работы-предшественники |

Планируемая |

||||

|

№ |

Дата |

№ |

Дата |

Длительность |

Дата |

|

— |

— |

1 |

7.09.09 |

7.09.09 |

|

|

1 |

7.09.09 |

2 |

7.09.09 |

15 |

28.09.09 |

После выполнения расчетов откладываем

на календарном плане линии

продолжительности работ. При этом

веха обозначается ромбиком. Каждая

работа соединяется с предшественниками

пунктирной линией.

Результат

данного этапа календарного планирования

приведен на рис.2.13.

Рис. 2.13.

Планирование работ первой очереди

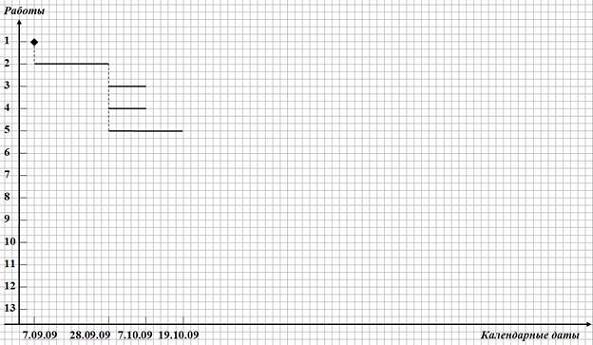

Этап 3. Планирование работ второй

очереди

Ко второй очереди

относятся работы, которые начинаются

непосредственно после работ,

запланированных на предыдущем этапе.

К ним относятся Приобретение

программного обеспечения, Составление

проекта сети

и Приобретение

компьютеров и сетевого оборудования.

Выполняем расчет

дат начала и окончания этих работ

согласно табл.2.13

и наносим их на календарный план в

соответствии правилами, перечисленными

на предыдущем этапе.

Результат

данного этапа приведен на рис.2.14.

|

Таблица 2.13. |

|||||

|

Работы-предшественники |

Планируемая |

||||

|

№ |

Дата |

№ |

Дата |

Длительность |

Дата |

|

2 |

28.09.09 |

3 |

28.09.09 |

7 |

7.10.09 |

|

2 |

28.09.09 |

4 |

28.09.09 |

7 |

7.10.09 |

|

2 |

28.09.09 |

5 |

28.09.09 |

15 |

19.10.09 |

Рис. 2.14.

Планирование работ второй очереди

Аннотация: Структурное планирование. Календарное планирование. Оперативное управление. Практические занятия по структурному и календарному планированию. Задания для контрольной работы.

2.1. Теоретический курс

2.1.1. Структурное планирование

Структурное планирование включает в себя несколько этапов:

- разбиение проекта на совокупность отдельных работ, выполнение которых необходимо для реализации проекта;

- построение сетевого графика, описывающего последовательность выполнения работ;

- оценка временных характеристик работ и анализ сетевого графика.

Основную роль на этапе структурного планирования играет сетевой график.

Сетевой график – это ориентированный граф, в котором вершинами обозначены работы проекта, а дугами – временные взаимосвязи работ.

Сетевой график должен удовлетворять следующим свойствам.

- Каждой работе соответствует одна и только одна вершина. Ни одна работа не может быть представлена на сетевом графике дважды. Однако любую работу можно разбить на несколько отдельных работ, каждой из которых будет соответствовать отдельная вершина графика.

- Ни одна работа не может быть начата до того, как закончатся все непосредственно предшествующие ей работы. То есть если в некоторую вершину входят дуги, то работа может начаться только после окончания всех работ, из которых выходят эти дуги.

- Ни одна работа, которая непосредственно следует за некоторой работой, не может начаться до момента ее окончания. Другими словами, если из работы выходит несколько дуг, то ни одна из работ, в которые входят эти дуги, не может начаться до окончания этой работы.

- Начало и конец проекта обозначены работами с нулевой продолжительностью. Такие работы называются вехами и обозначают начало или конец наиболее важных этапов проекта.

Пример. В качестве примера рассмотрим проект «Разработка программного комплекса». Предположим, что проект состоит из работ, характеристики которых приведены в табл.2.1.

| Номер работы | Название работы | Длительность |

|---|---|---|

| 1 | Начало реализации проекта | 0 |

| 2 | Постановка задачи | 10 |

| 3 | Разработка интерфейса | 5 |

| 4 | Разработка модулей обработки данных | 7 |

| 5 | Разработка структуры базы данных | 6 |

| 6 | Заполнение базы данных | 8 |

| 7 | Отладка программного комплекса | 5 |

| 8 | Тестирование и исправление ошибок | 10 |

| 9 | Составление программной документации | 5 |

| 10 | Завершение проекта | 0 |

Сетевой график для данного проекта изображен на рис.2.1. На нем вершины, соответствующие обычным работам, обведены тонкой линией, а толстой линией обведены вехи проекта.

Рис.

2.1.

Сетевой график проекта

Сетевой график позволяет по заданным значениям длительностей работ найти критические работы проекта и его критический путь.

Критической называется такая работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в целом. Такие работы не имеют запаса времени. Некритические работы имеют некоторый запас времени, и в пределах этого запаса их начало может быть задержано.

Критический путь – это путь от начальной к конечной вершине сетевого графика, проходящий только через критические работы. Суммарная длительность работ критического пути определяет минимальное время реализации проекта.

Нахождение критического пути сводится к нахождению критических работ и выполняется в два этапа.

- Вычисление раннего времени начала каждой работы проекта. Эта величина показывает время, раньше которого работа не может быть начата.

- Вычисление позднего времени начала каждой работы проекта. Эта величина показывает время, позже которого работа не может быть начата без увеличения продолжительности всего проекта.

Критические работы имеют одинаковое значение раннего и позднего времени начала.

Обозначим

где

Поскольку последняя работа проекта – это веха нулевой длительности, раннее время ее начала совпадает с длительностью всего проекта. Обозначим эту величину

Здесь

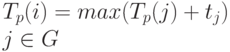

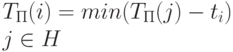

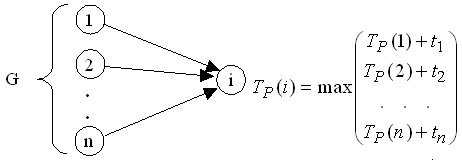

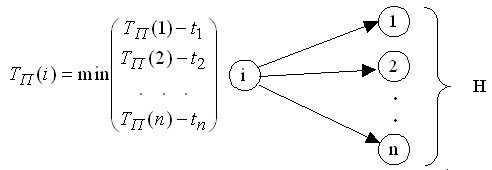

Схематично вычисления раннего и позднего времени начала изображены, соответственно, на рис. 2.2 и рис.2.3.

Рис.

2.2.

Схема вычисления раннего времени начала работы

Рис.

2.3.

Схема вычисления позднего времени начала работы

Пример. Найдем критические работы и критический путь для проекта «Разработка программного комплекса», сетевой график которого изображен на рис.2.1, а длительности работ исчисляются днями и заданы в табл.2.1.

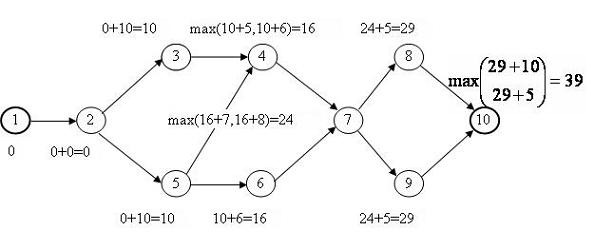

Сначала вычисляем раннее время начала каждой работы. Вычисления начинаются от начальной и заканчиваются конечной работой проекта. Процесс и результаты вычислений изображены на рис.2.4.

Результатом первого этапа помимо раннего времени начала работ является общая длительность проекта

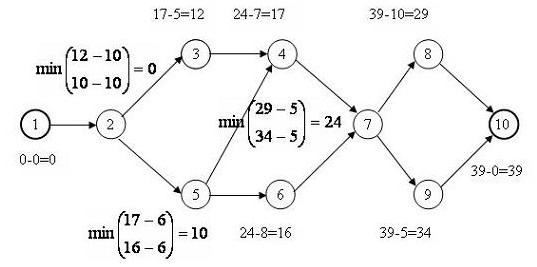

На следующем этапе вычисляем позднее время начала работ. Вычисления начинаются в последней и заканчиваются в первой работе проекта. Процесс и результаты вычислений изображены на рисунке 2.5.

Рис.

2.4.

Вычисление раннего времени начала работ

Рис.

2.5.

Вычисление позднего времени начала работ

Сводные результаты расчетов приведены в табл.2.2. В ней выделены заливкой критические работы. Критический путь получается соединением критических работ на сетевом графике. Он показан пунктирными стрелками на рис.2.6.

| Работа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Раннее время начала | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 16 | 24 | 29 | 29 | 39 |

| Позднее время начала | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | 16 | 24 | 29 | 34 | 39 |

| Резерв времени | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

Рис.

2.6.

Критический путь проекта

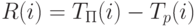

После вычисления величин

Эта величина показывает, насколько можно задержать начало работы

Для критических работ резерв времени равен нулю. Поэтому усилия менеджера проекта должны быть направлены в первую очередь на обеспечение своевременного выполнения этих работ.

Для некритических работ резерв времени больше нуля, что дает менеджеру возможность маневрировать временем их начала и используемыми ими ресурсами. Возможны такие варианты.

- Задержка начала работы на величину, не превышающую резерв времени, а требуемые для работы ресурсы направляются для выполнения работ критического пути. Это может дать уменьшение длительности критической работы и проекта в целом;

- Недогрузка некритической работы ресурсами. В результате длительность ее увеличивается в пределах резерва времени, а освободившийся ресурс задействуется для выполнения критической работы, что также приведет к уменьшению длительности ее и всего проекта.

В приведенном примере проекте работы 3, 4 и 9 имеют резерв времени согласно табл.2.2.

Содержание

- Этап 5. вычисление позднего времени начала работ

- Статьи к прочтению:

- Алексей Глызин — Поздний вечер в Сорренто

- Похожие статьи:

- Теоретический раздел. 2.1.1. Структурное планирование

Этап 5. вычисление позднего времени начала работ

Используя длительности работ и сетевой график, вычисляем позднее время начала работ. Вычисления начинаются с последней работы проекта, ведутся в обратном порядке и заканчиваются первой работой. Результаты вычислений приведены в табл.4.

| № | Позднее время начала | ||

| — | — | — | — |

| 122-5 | |||

| 117-30 | |||

| 117-40 | |||

| Min(77-25;87-25) | |||

| 52-5 | |||

| 52-20 | |||

| 52-30 | |||

| Min(32-15;47-15) | |||

| Min(22-7;32-7) | |||

| 47-7 | |||

| Min(40-15;15-15;17-15 | |||

| 0-0 |

Этап 6. Вычисление резерва времени работ

Резерв времени равен разнице между поздним и ранним временем начала работ. Занесем в табл.5 и значения и разность (резерв).

| Работа № | Раннее время начала | Позднее время начала | Резерв времени |

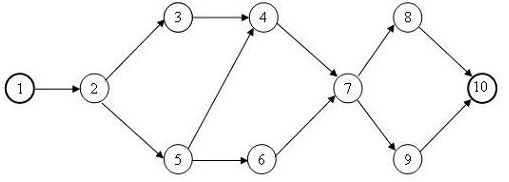

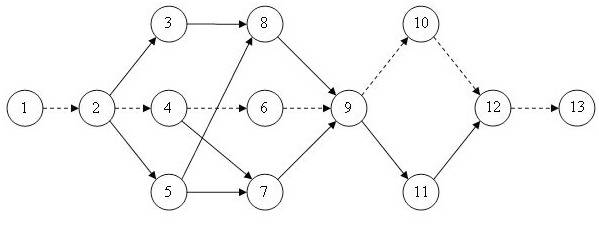

Этап 7. Нахождение критического пути

Критический путь состоит из работ с нулевым резервом времени. В табл.6 они выделены заливкой. Обозначим на сетевом графике критический путь пунктирными стрелками. Результат приведен на pис.2.

Рис. 2.Критический путь проекта внедрения информационной системы

Задания для самостоятельного выполнения

Вычислить критический путь по сетевому графику, изображенному на рис.1 со значениями длительностей работ, приведенными в табл.6.

Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, изображенным на рис.3. Найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов в табл.7.

Рис. 3.Сетевой график для задания 2

Для проекта Ремонт квартиры выполнить следующие действия:

1. самостоятельно составить перечень работ (не менее 15);

2. самостоятельно оценить длительность этих работ;

3. самостоятельно определить последовательность выполнения работ;

4. построить сетевой график;

5. выполнить расчет раннего и позднего времени начала работ, найти критический путь.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. СОСТАВЛЕНИЕ И РАСЧЕТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

Целью работы является получение студентами навыков составления календарного плана работ, графиков загрузки трудовых ресурсов, поиска перегруженности трудовых ресурсов.

Форма – лабораторная работа с использованием рабочей тетради.

Продолжительность – четыре академических часа.

Статьи к прочтению:

Алексей Глызин — Поздний вечер в Сорренто

Похожие статьи:

Цель работы: познакомиться с возможностями организации циклических вычислений на примере расчетов сумм и произведений. Обычно при расчетах сумм или…

№ п/п Действие Сроки 1. Утверждение и ознакомление обучающихся с темами выпускныхквалификационных работ До окончания семестра, предшествующего семестру,…

Источник

Теоретический раздел. 2.1.1. Структурное планирование

2.1.1. Структурное планирование

Структурное планирование включает в себя несколько этапов:

· разбиение проекта на совокупность отдельных работ, выполнение которых необходимо для реализации проекта;

· построение сетевого графика, описывающего последовательность выполнения работ;

· оценка временных характеристик работ и анализ сетевого графика.

Основную роль на этапе структурного планирования играет сетевой график.

Сетевой график – это ориентированный граф, в котором вершинами обозначены работы проекта, а дугами – временные взаимосвязи работ.

Сетевой график должен удовлетворять следующим свойствам.

1. Каждой работе соответствует одна и только одна вершина. Ни одна работа не может быть представлена на сетевом графике дважды. Однако любую работу можно разбить на несколько отдельных работ, каждой из которых будет соответствовать отдельная вершина графика.

2. Ни одна работа не может быть начата до того, как закончатся все непосредственно предшествующие ей работы. То есть если в некоторую вершину входят дуги, то работа может начаться только после окончания всех работ, из которых выходят эти дуги.

3. Ни одна работа, которая непосредственно следует за некоторой работой, не может начаться до момента её окончания. Другими словами, если из работы выходит несколько дуг, то ни одна из работ, в которые входят эти дуги, не может начаться до окончания этой работы.

4. Начало и конец проекта обозначены работами с нулевой продолжительностью. Такие работы называются вехами и обозначают начало или конец наиболее важных этапов проекта.

Пример. В качестве примера рассмотрим проект «Разработка программного комплекса». Предположим, что проект состоит из работ, характеристики которых приведены в табл.2.1.

| Номер работы | Название работы | Длительность |

| Начало реализации проекта | ||

| Постановка задачи | ||

| Разработка интерфейса | ||

| Разработка модулей обработки данных | ||

| Разработка структуры базы данных | ||

| Заполнение базы данных | ||

| Отладка программного комплекса | ||

| Тестирование и исправление ошибок | ||

| Составление программной документации | ||

| Завершение проекта |

Сетевой график для данного проекта изображён на рис.2.1. На нём вершины, соответствующие обычным работам, обведены тонкой линией, а толстой линией обведены вехи проекта.

Рис. 2.1. Сетевой график проекта

Сетевой график позволяет по заданным значениям длительностей работ найти критические работы проекта и его критический путь.

Критическойназывается такая работа, для которой задержка её начала приведёт к задержке срока окончания проекта в целом. Такие работы не имеют запаса времени. Некритические работы имеют некоторый запас времени, и в пределах этого запаса их начало может быть задержано.

Критический путь – это путь от начальной к конечной вершине сетевого графика, проходящий только через критические работы. Суммарная длительность работ критического пути определяет минимальное время реализации проекта.

Нахождение критического пути сводится к нахождению критических работ и выполняется в два этапа.

1. Вычисление раннего времени начала каждой работы проекта. Эта величина показывает время, раньше которого работа не может быть начата.

2. Вычисление позднего времени начала каждой работы проекта. Эта величина показывает время, позже которого работа не может быть начата без увеличения продолжительности всего проекта.

Критические работы имеют одинаковое значение раннего и позднего времени начала.

Обозначим ti – время выполнения работы i, TР(i) – раннее время начала работы i, TП(i) – позднее время начала работы i. Тогда

где G – множество работ, непосредственно предшествующих работе i. Раннее время начальной работы проекта принимается равным нулю.

Поскольку последняя работа проекта – это веха нулевой длительности, раннее время её начала совпадает с длительностью всего проекта. Обозначим эту величину T. Теперь T принимается за позднее время начала последней работы, а для остальных работ позднее время начала вычисляется по формуле:

Здесь H – множество работ, непосредственно следующих за работой i.

Схематично вычисления раннего и позднего времени начала изображены, соответственно, на рис. 2.2 и 2.3.

Рис. 2.2. Схема вычисления раннего времени начала работы

Рис. 2.3. Схема вычисления позднего времени начала работы

Пример. Найдём критические работы и критический путь для проекта «Разработка программного комплекса», сетевой график которого изображён на рис.2.1, а длительности работ исчисляются днями и заданы в табл.2.1.

Сначала вычисляем раннее время начала каждой работы. Вычисления начинаются от начальной и заканчиваются конечной работой проекта. Процесс и результаты вычислений изображены на рис.2.4.

Результатом первого этапа помимо раннего времени начала работ является общая длительность проекта T=39 дней.

На следующем этапе вычисляем позднее время начала работ. Вычисления начинаются в последней и заканчиваются в первой работе проекта. Процесс и результаты вычислений изображены на рисунке 2.5.

Рис. 2.4. Вычисление раннего времени начала работ

Рис.2.5. Вычисление позднего времени начала работ

Сводные результаты расчётов приведены в табл.2.2. В ней выделены заливкой критические работы. Критический путь получается соединением критических работ на сетевом графике. Он показан пунктирными стрелками на рис.2.6.

| Работа |

| Раннее время начала |

| Позднее время начала |

| Резерв времени |

Рис.2.6. Критический путь проекта

После вычисления величин TР(i) и TП(i) для каждой работы вычисляется резерв времени R(i):

Эта величина показывает, насколько можно задержать начало работы i без увеличения длительности всего проекта.

Для критических работ резерв времени равен нулю. Поэтому усилия менеджера проекта должны быть направлены в первую очередь на обеспечение своевременного выполнения этих работ.

Для некритических работ резерв времени больше нуля, что даёт менеджеру возможность маневрировать временем их начала и используемыми ими ресурсами. Возможны такие варианты.

· Задержка начала работы на величину, не превышающую резерв времени, а требуемые для работы ресурсы направляются для выполнения работ критического пути. Это может дать уменьшение длительности критической работы и проекта в целом;

· Недогрузка некритической работы ресурсами. В результате длительность её увеличивается в пределах резерва времени, а освободившийся ресурс задействуется для выполнения критической работы, что также приведёт к уменьшению длительности её и всего проекта.

В приведённом в примере проекте работы 3, 5 и 9 имеют резерв времени согласно табл.2.2.

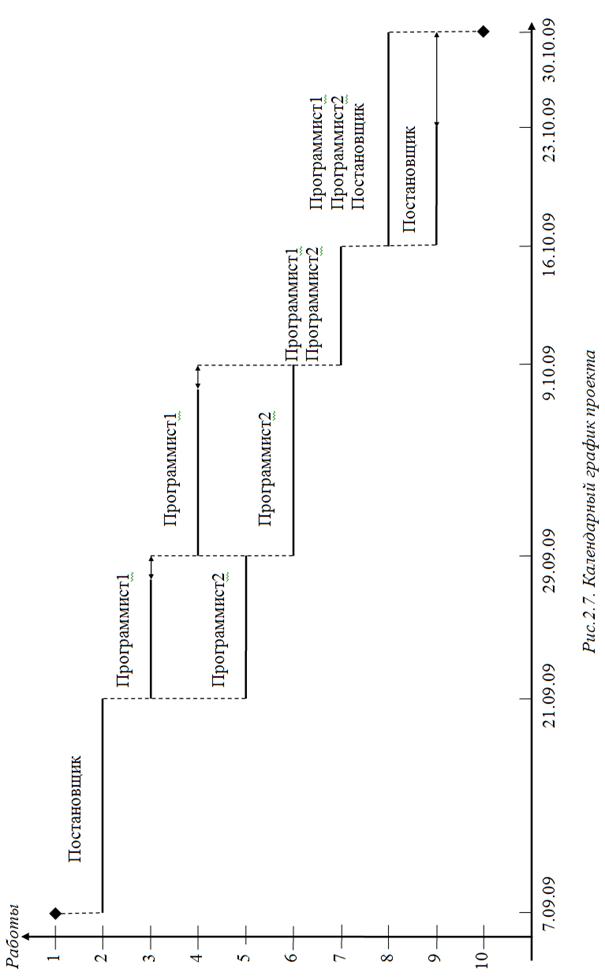

2.1.2. Календарное планирование

На этапе календарного планирования разрабатывается календарный график, который называется диаграммой Ганта. Диаграмма Ганта отображает следующие параметры проекта:

· структуру работ, полученную на основе сетевого графика;

· состав используемых ресурсов и их распределение между работами;

· календарные даты, к которым привязываются моменты начала и завершения работ.

Построение календарного графика рассмотрим на примере проекта «Разработка программного комплекса». Прежде всего нужно определиться с ресурсами, которые будут использоваться этим проектом. Предположим, что в качестве ресурсов выступают только исполнители, и они распределены между работами согласно табл. 2.3.

| № работы | Название работы | Исполнитель |

| Начало реализации проекта | – | |

| Постановка задачи | Постановщик | |

| Разработка интерфейса | Программист1 | |

| Разработка модулей обработки данных | Программист1 | |

| Разработка структуры базы данных | Программист2 | |

| Заполнение базы данных | Программист2 | |

| Отладка программного комплекса | Программист1 Программист2 | |

| Тестирование и исправление ошибок | Программист1 Программист2 Постановщик | |

| Составление программной документации | Постановщик | |

| Завершение проекта | – |

Выберем дату начала проекта – 7 сентября 2009г. (понедельник). При составлении календарного графика учитываются только рабочие дни. Нерабочими считаются все субботы и воскресенья, а также официальные праздничные дни, ближайший из которых – 4 ноября.

Календарный график (диаграмма Ганта) изображён на рис.2.7, где ромбиками обозначены вехи, сплошными линиями – продолжительность работ, сплошными линиями со стрелками – резерв времени работ, пунктирными линиями – связь между окончанием предшествующих и началом последующих работ.

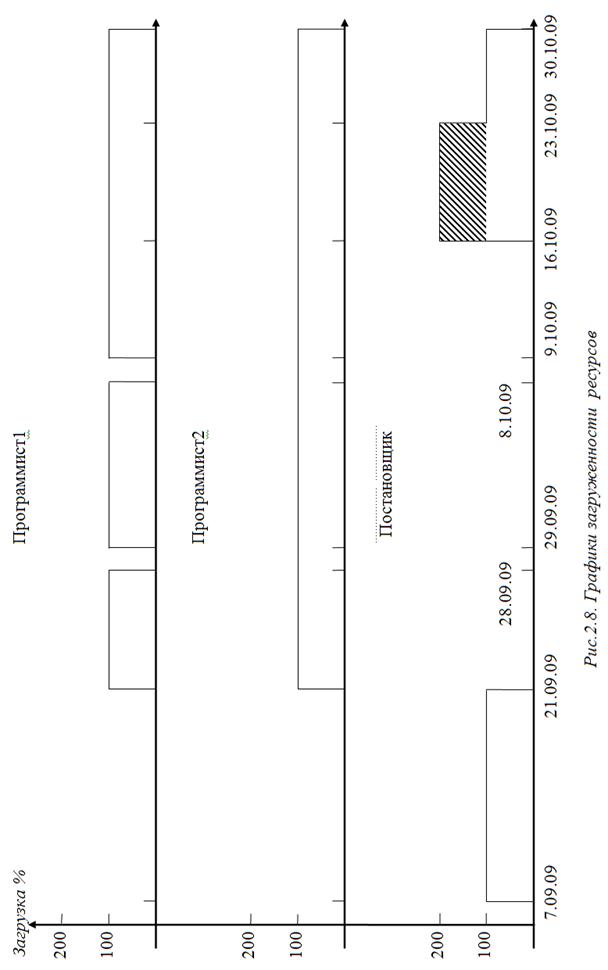

На основании диаграммы Ганта может быть построен график загруженности ресурсов. Этот график показывает процент загрузки конкретного трудового ресурса в ходе выполнения проекта. По оси абсцисс откладывается временной интервал проекта, а по оси ординат – суммарный процент загруженности исполнителя по всем задачам проекта, которые он выполняет в текущий момент времени.

Обычно исполнитель целиком занят решением некоторой задачи и по её завершении переходит к следующей. Это соответствует 100% загрузки. Однако, в некоторых случаях он может быть параллельно задействован в 2 или более задачах, выделяя для их решения часть рабочего времени. Например, две задачи по 50% каждая, то есть по половине рабочего дня на

задачу. График загруженности ресурса позволяет в этом случае контролировать суммарную занятость исполнителя и выявить возможные периоды перегрузки, когда ему запланировано больше работы, чем он может выполнить в течение рабочего дня. Об этом свидетельствует суммарная загруженность более 100%.

Пример графиков загруженности ресурсов проекта «Разработка программного комплекса» изображён на рис.2.8. Он построен, исходя из предположения, что каждый работник занят на 100% выполнением запланированной ему задачи. Из графиков видно, что Постановщик перегружен в период с 16 по 23 октября, поскольку в этот промежуток ему назначены две параллельные работы. Область его перегруженности выделена на соответствующем графике штриховкой.

Источник

Степень детализации работ в сетевом графике может быть различной и зависит от назначения модели. Для бригадиров, мастеров и производителей работ разрабатываются более подробные модели. Руководители монтажных управлений и трестов пользуются сетевой моделью, выполненной в укрупненном виде.

Расчет сетевого графика заключается в нахождении критического пути и определении резервов времени для работ, которые не располагаются на этом пути.

При производстве расчетов сетевых моделей применяют следующие обозначения его параметров.

Продолжительность работы Ti-j) (здесь i и j— номера соответственно начального и конечного событий, т. е. i -j — код рассматриваемой работы).

Раннее начало работы Ti-j) — характеризуется выполнением всех предшествующих работ и определяется продолжительностью максимального пути от исходного события всей модели до начального события рассматриваемой работы.

Раннее окончание работы Ti-j — определяется суммой раннего начала и продолжительности рассматриваемой работы.

Позднее окончание работы Тi-j-, — определяется разностью продолжительности критического пути и максимальной продолжительности пути от завершающего события всей модели до конечного события рассматриваемой работы.

Позднее начало работы Ti-j — определяется разностью позднего окончания и продолжительности рассматриваемой работы.

Общий резерв времени работы Ri-j — характеризуется возможностью роста продолжительности работы без увеличения продолжительности критического пути и определяется как разность между поздним и ранним окончанием рассматриваемой работы.

Частный резерв времени работы ri-j — характеризуется возможностью увеличения продолжительности работы без изменения раннего начала последующей работы и определяется разностью между ранним началом последующей работы и ранним окончанием рассматриваемой работы. Частный резерв имеет место, когда одним событием заканчивается не менее двух работ. Полным резервом пути R называют разность между продолжительностью критического пути модели и продолжительностью рассматриваемого пути.

Проследим на фрагменте сетевой модели, изображенном на рис. 3.1, как определяются ее параметры. Из определения критического пути (путь максимальной продолжительности от события О до события 6) находим путь 0—2—4—5—6, равный 21. К работе 5—6 (начальное и конечное события) от исходного события О можно подойти следующими путями: 0—/—3—5; 0—2—3—5; О—2—4—5. Из определения раннего начала выбираем путь максимальной продолжительности 0—2—4—5, равный 13. Это и будет раннее начало работы 5—6. Раннее окончание этой же работы получаем, суммируя раннее начало и продолжительность работы: 13 + 8 = 21.

Найдем позднее окончание работы 0—2. Подойти к конечному событию 2 от завершающего события 6 можно по путям 6—5— 3—2; 6—5—4—2 и 6—4—2, максимальный из которых составит 14. Тогда позднее окончание работы 0—2 будет 21 — 14 = 7. Позднее начало этой же работы получим как разность позднего окончания и продолжительности работы 7 — 7 = 0.

Раннее окончание работы 3—5 составляет 12, а позднее окончание этой же работы — 13. Общий резерв работы 3—5 будет 1.

Чаще всего при составлении сетевых графиков расчет основных параметров выполняют в табличной форме и непосредственно на графике (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Таблица расчетов параметров сетевого графика

Рассчитанный критический путь сетевого графика может оказаться больше нормативного или директивного сроков строительства. В этом случае производят корректировку сетевого графика за счет привлечения дополнительных ресурсов и совмещения отдельных работ.

При расчете параметров непосредственно на графике каждое событие разделяют на 4 сектора. В верхнем секторе записывается номер данного события, в нижнем — номер предшествующего события, через которое к данному идет максимальный путь. В левом секторе фиксируют рассчитанное максимальное раннее начало работ, выходящих из рассматриваемого события, в правом — рассчитанное минимальное позднее окончание работ, входящих в рассматриваемое событие. Резервы записываются под стрелками и обозначаются дробью, числителем которой является общий резерв работы, знаменателем — частный резерв.

Общий резерв работы принадлежит не только первой работе, но и всем последующим работам данного пути. В случае использования на одной из работ общего резерва критический путь не изменит своей продолжительности, но все последующие работы окажутся критическими и лишатся резерва. На практике общий резерв используется частично на различных работах в пределах их частных резервов. Следует отметить, что сумма частных резервов работ на определенном пути равна общему резерву на первой работе этого пути.

Отличие частного резерва от общего заключается в том, что частный резерв может быть использован только на рассматриваемой или предшествующих работах и не может быть использован на последующих.

Наличие резервов у некритических работ позволяет сдвигать эти работы во времени, что предопределяет значительное число вариантов организации работ. Выбор и сопоставление сетевых моделей могут обеспечить высокие технико-экономические показатели, избавить модель от элементов случайности. При значительных размерах моделей неизбежно применение ЭВМ для механизации выбора оптимального варианта.

Как отмечалось выше, между однородными и разнородными работами потока существуют связи, обозначаемые на сетевой модели пунктирными стрелками. Эти связи являются одним из важных факторов при формировании методов организации строительно-монтажных работ. Различают ресурсные, фронтальные и ранговые связи.

Связь, отражающая степень непрерывности выполнения смежных однородных работ (степень непрерывности использования ресурсов) внутри любого частного потока, называется ресурсной (организационной).

Связь между двумя смежными разнородными работами на любом фронте работ, отражающая непрерывность освоения частных фронтов, называется фронтальной (технологической).

Связь между несколькими работами, начинающимися одним событием (имеющим одно раннее начало), называется ранговой (работы одного ранга).

Приведенные выше способы расчета обеспечивают учет ресурсных и фронтальных связей, не учитывая ранговых связей.