Каждый из нас (очень на это надеюсь) когда-либо задумывался над тем, как эффективно организовать своё развитие в той или иной сфере. К решению этого вопроса можно подойти с разных сторон: кто-то ищет себе ментора, другие посещают образовательные курсы или смотрят обучающие ролики на YouTube, прочие же копаются в информационном мусоре, пытаясь найти крохи ценной информации. Но если подходить к этому вопросу несистемно, то так и придётся большую часть времени проводить в поиске действительно важного и интересного, а не изучать его.

Но я знаю способ, как упорядочить этот хаос. И, так как сфера моих интересов — это ИТ, то я предлагаю обсудить системный подход к обучению и собственному развитию именно в этой сфере. Эта статья отражает лишь мой взгляд и не претендует на истину. Идеи, отражённые в ней, существуют только в контексте самой статьи. И я постараюсь изложить их предельно кратко.

Всех заинтересованных прошу под кат!

Шаг 1 (пролог): Определись с тем, чего ты хочешь

Первое, с чего следует начать — это осознание цели. Не постановка, а именно осознание.

«Человек поспешного дела»

Наверняка многим из вас приходила в голову какая-то идея, требующая немедленного действия, и вы рвались реализовать её прямо сейчас. Ставили цели и задачи, декомпозировали, распределяли усилия и трудились, идя к результату. Но подойдя к финальному рубежу, когда почти все задачи решены, и результат не за горами, вы оглядывались и видели… видели море убитого времени, уйму других более важных и значимых задач, ожидающих в стороне. Видели напрасный труд.

В этот момент пришло осознание — а действительно ли эта идея так важна, что я на её реализацию потратил столько ресурсов? Ответ бывает всяким. Да и вопрос возникает не всегда. Это одна из когнитивных ошибок вашего сознания. Не надо так.

«Человек не своего слова»

Пришла вам в голову очередная «гениальная» идея. Вы полны решимости осуществить её. Вы уже мысленно рисуете план, как она изменит мир, как сделает вашу или чью-то жизнь проще/ярче. Возможно, вы даже станете известны, и вас будут почитать…

Так бывает. Редко. Почти никогда. И идей таких в неделю может с десяток набраться. А, между тем, вы только говорите, записываете и идеализируете. Время проходит, а работа всё не идёт. Идеи забываются, записи теряются, приходят новые идеи, и этот бесконечный цикл внутреннего бахвальства и самообмана питает ваши иллюзии о прекрасной жизни, которой вам не достичь с таким подходом.

«Человек бездумного количества»

Вот вы организованный человек. Предположим, ИТшник. Вы ставите себе задачи, прорабатываете их, доводите до конца. Вы ведете статистику выполненных задач, рисуете графики и идёте по восходящему тренду. Вы мыслите количественными категориями…

Конечно, закапываться в цифры и гордиться их ростом — это круто и приятно. Но что там о качестве и необходимости? Такие вопросы приличные «люди бездумного количества» себе не задают. Так что забыли и снова умножать и прибавлять, ведь до супремума трудовой функции ещё так далеко!

«Нормальный» человек

Что объединяет все те типы людей, что описаны выше? Тут можно поразмышлять и найти множество таких совпадений, но есть одно существенное — каждый человек из представленных типов ставит себе цели, должным образом не осознав и не проанализировав их.

В контексте собственного развития постановка цели не должна быть первична, она должна идти за осознанием цели.

- «Человеку поспешного дела«, прежде всего, следовало бы оценить, сколько усилий потребуется для реализации идеи. Сколько времени она займёт? И вообще, стоит ли она того?

- «Человеку не своего слова» я бы посоветовал начать с малого — закончить хотя бы с одной «гениальной» идеей. Довести её до ума, отшлифовать (что не обязательно) и пустить в мир. А чтобы это сделать, так или иначе, нужно осознать, какую цель будет нести идея.

- «Человеку бездумного количества» нужно начать следить за качеством. Должно быть равновесие, хотя бы шаткое. Ведь что нам может сказать график с одной лишь кривой, пусть даже восходящей, но без всяких надписей на нём? Быть может, это график возрастающих неудач. А оценить качество работы можно лишь осознав её цель.

Получается, чтобы быть «нормальным» человеком, необходимо понимать, какие цели и для чего вы перед собой ставите. Ну а после уже приниматься ставить задачи по достижению этой цели.

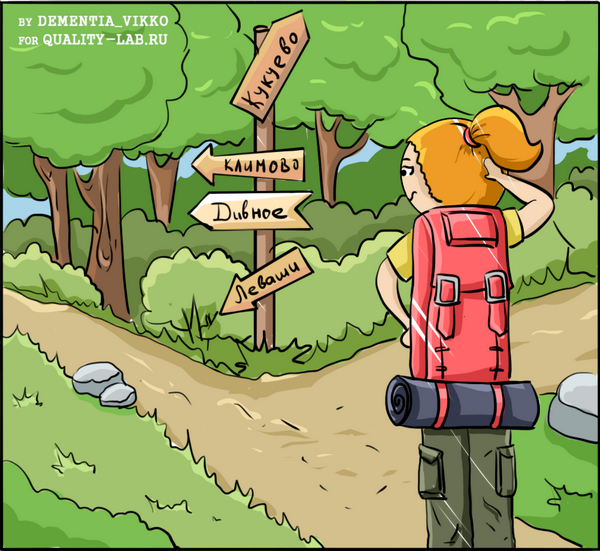

Шаг 2 (завязка): Найди свой путь

Подходя к осознанию цели своего развития, мы должны понимать, каким путём мы будем идти к её достижению. В сфере ИТ есть множество способов развивать свои навыки. Вы можете:

- Читать статьи на Хабре

- Читать блоги авторитетных (для вас или сообщества) людей

- Смотреть тематические видео на YouTube

- Слушать лекции и подкасты

- Посещать различные мероприятия

- Участвовать в хакатонах и других соревнованиях

- Собираться с коллегами и обсуждать интересующие вас темы

- Найти себе ментора и черпать из него знания

- Пройти онлайн- или оффлайн-курсы

- Познавать всё на практике, реализуя проекты

- Ходить на собеседования

- Писать тематические статьи

- Да и делать много еще чего, о чем я не вспомнил.

Во всём этом многообразии важно определиться, что подойдёт именно вам. Можно комбинировать несколько способов, можно выбрать один, но я рекомендую обдумать каждый.

Шаг 3 (развитие): Учись учиться и извлекать только нужное

Определив свой путь развития, мы не можем сказать, что все проблемы решены, осталось только впитывать в себя получаемые знания. Как минимум, будет встречаться «информационный шум», бесполезные или малополезные знания, которые только отнимают время, но не дают значимых результатов. Необходимо уметь отсеивать эту информацию и безжалостно выкидывать её из своего плана. Иначе ваше обучение может превратиться в скучные лекции в 8 утра по неинтересному предмету.

Учиться надо всегда, в том числе и учиться как учиться. Это непрерывный процесс. Если кто-то говорит вам, что он уже гуру в самообучении, — смело выражайте сомнение (в любой приличной форме), ведь он заблуждается!

Шаг 4 (кульминация): Построй систему в беспорядке

Итак, вы осознали цель своего развития, выбрали путь, по которому вы будете идти к ней, и научились отсеивать бесполезное. Но как организовать систему, чтобы не затеряться в знаниях? Есть множество способов организации такой системы. Я лишь могу предложить возможную её часть, кратко, для примера.

- Утро можно начать с чтения новостной ленты (Хабр, тематические группы в Telegram, иногда короткие видео в YouTube). Если с прошлого дня успели выйти новые видео, которые вы хотели бы посмотреть, добавьте их в список «Смотреть позже«, чтобы вернуться к ним потом.

- В течение дня, когда есть возможность (и когда это не мешает основным делам), ставьте фоном выпуски подкастов или видео YouTube из списка «Смотреть позже«, при этом сразу удаляя те выпуски, которые не несут полезной нагрузки (узнать такие можно из анонса выпуска и нескольких первых минут). Так вы будете разгребать Авгиевы конюшни.

- Вечером, возвращаясь с работы, я бы рекомендовал проводить время за книгой, чтением статей или прослушиванием подкастов. То же самое можно делать утром, добираясь к рабочему месту.

- Когда в месте, где вы живёте, проходят мероприятия (конференции, митапы и т.п.), если они вам интересны, старайтесь посетить их, чтобы получить новые знания, пообщаться с коллегами, обменяться опытом и знаниями, и, возможно, вдохновиться какой-нибудь идеей.

- В выходные, в свободное время, анализируйте ту информацию, которая накопилась за неделю. Ставьте цели (осознав их), расставляйте приоритеты и избавляйтесь от «информационного мусора». Не жалейте времени на планирование. Жизнь в хаосе заберёт у вас больше.

В течение дня может происходить множество других событий. Здесь я касаюсь лишь того, что непосредственно относится к системе саморазвития. Возьмите мои рекомендации за базис своей системы, если хотите. Главное, чтобы она приносила результат и была гармонична.

Шаг 5 (развязка): Следи за тем, чтобы всё не развалилось

Система построена. Вроде бы она работает. Но мы же помним, что наша система строилась в беспорядке, в информационном хаосе, а, значит, есть энтропия и она пассивно растёт. На этом этапе важно постепенно уменьшать её, чтобы наша система могла функционировать лишь с небольшим износом. Опять же, способ уменьшения хаоса каждый должен выбрать себе сам. Автор любимого блога может перестать писать статьи, YouTube-канал или подкаст может закрыться, поэтому необходимо следить за тем, чтобы в вашей системе оставались только те ресурсы, которые вам интересны и которые ещё живы.

Шаг 6 (эпилог): Достигни нирваны

Когда система построена и отлажена, знания текут стройным ручьём, наполняя голову новыми идеями, самое время отразить продукт работы вашей системы в физический мир. Вы можете завести свой блог, Telegram- или YouTube-канал, чтобы делиться полученными знаниями. Так вы будете закреплять их и приносить пользу таким же искателям знаний, как и вы.

Выступайте на конференциях и митапах, пишите свои подкасты, проводите встречи с коллегами, станьте ментором для других и реализуйте свои идеи, основываясь на полученных знаниях. Только так вы «достигнете нирваны» в саморазвитии!

Заключение

Я побывал во всех ипостасях человека: был «человеком поспешного дела«, «человеком не своего слова«, «человеком бездумного количества» и даже приблизился к «нормальному» человеку. Сейчас я подошёл к 6-му Шагу, и, надеюсь, что в скором времени я смогу сказать себе, что все усилия, затраченные на возведение собственной системы развития в хаосе ИТ, себя оправдали.

Прошу поделиться в комментариях своими соображениями по построению такой системы, и к какому типу людей вы себя относите.

Всем, кто дошёл до конца, я выражаю свою благодарность, и желаю «достигнуть нирваны» с минимумом временных и прочих сопутствующих потерь.

Удачи!

UPD. Чтобы улучшить понимание условных типов людей, немного изменил их название:

- «Человек дела» -> «Человек поспешного дела»

- «Человек слова» -> «Человек не своего слова»

- «Человек количества» -> «Человек бездумного количества»

Only registered users can participate in poll. Log in, please.

К какому условному типу людей вы себя относите?

15.52%

«Человек поспешного дела»

9

60.34%

«Человек не своего слова»

35

12.07%

«Человек бездумного количества»

7

12.07%

«Нормальный» человек

7

58 users voted.

23 users abstained.

Хаос — на самом деле просто естественный порядок. Сопротивление хаосу поддерживает хаос, зачастую делая жизнь невыносимой. Больше того, оно лишает нас возможности достижения высшего порядка, единства и глубочайшей связи с мирозданием и Вселенной. В действительности порядок рождается из хаоса, а не хаос из порядка.

Например, представьте себе, что вы плывете по бурной и стремительной реке. Если вы попытаетесь плыть против течения, вы прочувствуете хаос в полной мере. Вы ощутите давление воды на грудь и желудок; течение может опрокинуть вас и ударить о камни. Но если вы уподобитесь воде и потечете вместе с ней, внезапно из хаоса возникнет новый порядок.

Хаос, которому мы так усиленно сопротивляемся, действительно обладает внутренним смыслом и красотой. Когда мы воспринимаем его как поток энергии, хаос позволяет нам, как мог бы сказать Дэвид Бом, «обрести более глубокую связь со своей собственной вселенной».

Наши привычки — это попытки организовать хаос. Поэтому хаос часто кажется нашей психологической системе чем-то разрушительным. В описанном выше случае человек использовал дискомфорт в качестве нового эталона комфорта.

Знаменитый учитель Четвертого пути Г.И. Гурджиев часто говорил, что люди обладают ограниченным количеством как физических, так и психологических позиций. Это означает, что ригидность системы препятствует разнообразию жизненного опыта. Например, немногие люди станут отрицать, что ярость или страх для них табуированы, и их тела сопротивляются этим чувствам.

Вильгельм Райх говорил, что тело является энергосистемой, нуждающейся в зарядке (получении энергии) и разрядке (высвобождении энергии). Психологические проблемы, согласно Райху, возникают от того, что тело создает постоянную телесную броню, пресекающую свободное течение энергии. Это означает, что на всех уровнях (психологическом, эмоциональном, физическом и духовном) энергия эмоций воспринимается как хаос и вызывает сопротивление, ограничивая наш опыт и ощущения. Отец биоэнергетики Александр Лоуэн назвал эту энергию биоэнергией. Вот почему его терапия работает с биоэнергией и хроническими прерываниями эмоционально-энергетического потока.

Расширив контекст в достаточной степени, вы обнаружите порядок внутри хаоса.

Квантовая психология утверждает, что, если вы не позволяете энергии свободно протекать, она превратится в хаос, но если вы отдадитесь ее течению, она сама упорядочится и заново организуется на более высоком, глубоком и взаимосвязанном универсальном уровне.

Чтобы проиллюстрировать этот процесс, представьте себе озеро. Бросим в него большой камень — появится сильная рябь. Если мы препятствуем ряби, окружая ее стеной, она от этого только усилится. Если мы расширим контекст ряби, включив в него все озеро, хаотический участок воды вскоре достигнет более глубокой связи с целым озером. Таким же образом проявления хаоса внутри индивидуальной системы — если их просто принять — в конце концов помогут вам обрести связь с целым озером (неявным порядком).

Посредством вовлечения, приятия и расширения контекста индивидуального хаоса — до бесконечных пределов, если это необходимо, — происходит рождение нового порядка. Это означает, что эмоции следует принять и осознать как энергию; хаос следует принять как энергию. Отсутствие сопротивления хаосу помогает личности реорганизовать себя на новом уровне.

Иначе говоря, если вы принимаете хаос, вы сможете обнаружить глубочайшее единство, или единое поле, связывающее нас со всем, что есть. Иными словами, просто позвольте хаосу организовать самого себя».

Стефан Волински, «Дао хаоса»

Порядок и хаос

Порядок и хаос

Весь наш мир состоит из проявлений порядка и хаоса, как мы с вами уже выясняли на пятой ступени. Сама наша жизнь зависит от этих проявлений, потому что порядок мы способны понять, а хаос понять не способны. Мы с вами стремимся к упорядоченности событий вокруг нас, потому что тогда мы можем планировать свою жизнь. Но проявления хаоса, неожиданные события, полная случайность – все это разрушает наши планы. Сколько угодно случаев, когда человек просчитал все до мелочей, запланировал достижение цели в определенные сроки и, казалось бы, предусмотрел все, и ничто не может ему помешать. Ан нет – досадная случайность возникает там, где ее никто не ждал, где она просто не могла возникнуть, – и портит все дело. Вы делаете карьеру, вы уже близки к цели, осталась одна важная встреча, которая решит все, вы в одной ступеньке от новой престижной должности – но именно в этот момент к вам приезжает двоюродная сестра, которую вы сто лет не видели, при том она тут же падает с лестницы и ломает себе ноги, и вы вынуждены возиться с бедной женщиной, вызывать «скорую», отправлять ее в больницу – и все, ваша важнейшая встреча погорела, а с ней и ваша будущая должность. Или вы решили купить дом, уже сговорились обо всем с хозяином. Вы в счастливом предвкушении: дом подходит вам по всем статьям, вы всю жизнь о таком мечтали. И вот вы едете на встречу с продавцом, и по дороге у вас вытаскивают кошелек со всей с трудом накопленной наличностью, необходимой для покупки дома. Осуществление заветной мечты отодвигается на годы, желанный дом уходит в другие руки. Вот так хаос периодически вмешивается в наши планы, разрушая их самым непредсказуемым образом.

Порядок постижим, хаос – нет. То есть вы всегда можете предсказать, как будут развиваться события в случае их следования заранее намеченному порядку. И вы никогда не можете предсказать, предстоят ли вмешательства хаоса в порядок, и если предстоят – то какими они будут. Хаос и порядок – фундаментальные понятия, которые мы с вами должны еще как следует осознать и усвоить. Они окружают нас повсеместно. Постараемся еще раз проанализировать их на доступном приемлемом уровне, не залезая в дебри физических наук.

Что такое порядок? Порядок – эта такая последовательность событий, для которой можно вывести единую закономерность. Проявления порядка нам знакомы – последовательность времен года, солнечных циклов, расположение букв в алфавите и простой геометрический рисунок кирпичной кладки. Все эти вещи существуют в соответствии с определенной закономерностью. Есть своя закономерность и в укладке кирпича, и в смене времен года. Согласно этой закономерности мы всегда можем с уверенностью сказать, что за весной придет лето, а не наоборот, и что кирпичи будут и на следующем метре кладки лежать горизонтально, в шахматном порядке, а не вертикально, торцами друг на друге.

Словом, самый простой порядок – это своего рода монотонность. Точнее, это одна монотонность на фоне другой, потому что любой порядок состоит как минимум из двух элементов. Одинаковые кирпичи – первый монотонный элемент, одинаковая их кладка – второй монотонный элемент. Существуют и порядки более высокого уровня, то есть состоящие из большего числа элементов. Например, перед нами лежит стопка карточек, на одних из которых написаны числительные, а на других – прилагательные (да еще на разных языках). Мы можем разложить их так, что прилагательные будут чередоваться с числительными, а можем сложить в одну кучку числительные, а в другую – прилагательные. В этом порядке уже как минимум три элемента – два вида карточек и способ их расположения.

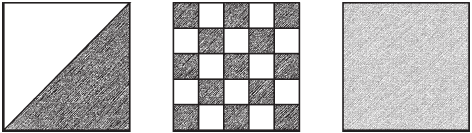

Рис. 1. Простейший порядок – два элемента – переходит в более сложный… и так, пока не создается один равномерный элемент

Это мы сейчас рассматривали примеры материального порядка. То есть это зримый, явный, легко обнаружимый чисто физически порядок. Но есть порядок еще более высокого уровня – смысловой. Если подступаться к нему с физическими мерками, его не обнаружить. Например, невозможно невооруженным глазом обнаружить порядка в последовательности букв в алфавите или их количестве. Невозможно обнаружить материального порядка в структуре языка. Однако порядок там налицо, и это отрицать невозможно. Это порядок более высокого уровня, это порядок смысловой. Если мы не знаем иностранного языка, то для нас в нем нет и порядка. Без понимания смысла, чисто формальными мерками порядка там не найти. Следовательно, полное определение порядка должно учитывать и то, что порядок бывает разным – материальным и смысловым.

А потому мы предлагаем следующее определение: порядок – это такая последовательность событий, для которой может быть выведена единая закономерность относительно определенной системы ключей. Система ключей – это определенная система закономерностей, как, например, закономерности языка. Значит, нужно иметь определенный доступ к ключам, то есть понимать закономерности существования того или иного порядка, чтобы определить саму закономерность, по которой устроен этот порядок. Например, перед вами ряд чисел, на первый взгляд расположенных хаотически, и вам предлагается отыскать закономерность их расположения – то есть найти тот порядок, в соответствии с которым они расположены. Если у вас есть доступ к ключу – то есть вы еще не забыли школьный курс математики и помните, к примеру, что существуют так называемые простые числа, то есть делящиеся лишь на единицу и на самих себя, – вы сможете определить, что в данном наборе чисел простые числа с определенной закономерностью чередуются с другими числами. И тогда вы раскрываете закономерность этого порядка чисел. Если же вы математику не помните совсем, да и с сообразительностью у вас плохо, то у вас нет доступа к ключу и вы не вскроете закономерности этого порядка.

Вот при таком определении порядка все встает на свои места! И возникает одно важнейшее следствие, которое станет очевидным после того, как мы дадим определение хаоса.

Хаос – это такая последовательность событий, для которой закономерность вывести нельзя. Это случайное сочетание бесконечного количества вариантов в чистом виде. Но позвольте, спросите вы, а существует ли абсолютный хаос? Такой, в котором не скрыто никакой закономерности?

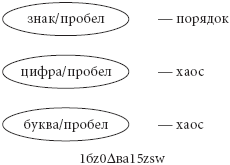

Рис. 2. Эта последовательность знаков при иных способах анализа кажется хаотичной. А может, так? 1 – папа, б – у, z – Васи, 0 – силен, дельта – в, в – математике… Или так? Любая цифра – 1, любая буква – 0: 1010101010101… Порядок выявляется ключом

Вернемся к примеру материального порядка (где есть карточки с числительными, а есть с прилагательными): даже если бы мы перемешали все карточки, то исчезла бы упорядоченность между числительными и прилагательными. Но осталась бы другая упорядоченность: ведь и числительные, и прилагательные в данном случае принадлежат к одной категории: это слова. И мы можем разложить карточки со словами в определенном порядке. Упорядоченность будет сохранена. Если даже мы разрежем карточки так, что исчезнут слова и останутся одни буквы, мы все равно можем сохранить порядок – порядок букв. Если мы разорвем карточки на мелкие кусочки так, что исчезнут слова и буквы, – и то упорядоченность одного из уровней можно сохранить: например, раскладываем бумажки в определенном порядке, бумажка – пустое место, бумажка – пустое место. Хотя бы один уровень упорядоченности сохраняется в любой последовательности предметов.

А, скажем, если бы мы анализировали совершенно случайную последовательность падения космических частиц на иллюминатор станции «Мир», то мы все равно получили бы как минимум один уровень упорядоченности: частица – нет частицы – частица – нет частицы… Поэтому нам опять-таки придется скорректировать определение хаоса. Ведь, оказывается, как ни снижай уровень порядка, как ни вноси хаос в события и явления – хоть какие-то проявления порядка обнаружить все равно можно.

Поэтому мы предлагаем такое определение хаоса: хаос – это такая последовательность событий, для которой не может быть выведена единая закономерность относительно данной системы ключей. Для абсолютного хаоса единой системы ключей создано быть не может ни на каком уровне. И это определение ставит все на свои места!

Итак, какие же важнейшие следствия из этих определений мы можем вывести?

Следствие номер один: порядок – вещь относительная. Она зависит от системы ключей.

В нашем примере со словами разных языков, отпечатанными на карточках, человеку, знающему только один язык, порядка не найти (ведь последовательность числительное – прилагательное будет выглядеть для него как беспорядок, перемеженный вообще непонятными карточками).

Следствие номер два: чем более высок уровень упорядоченности, то есть чем более сложными закономерностями он обусловлен, тем более он напоминает хаос при анализе с применением ключей более простого уровня.

Так, в случае с набором чисел – простые числа перемешаны в определенном порядке с числами, которые возрастают в арифметической прогрессии, но для человека, который не знает не только что такое простые числа, но и что такое арифметическая прогрессия, в этом наборе чисел нет никакого порядка – есть лишь хаос. Вот если ему дать последовательность чисел, где каждое следующее число возрастает на единицу по отношению к предыдущему, – он подойдет к этой задаче с доступным ему набором ключей и обнаружит закономерность. В случае же с более сложным набором чисел этот доступный ему набор ключей не работает.

В примере со словами на карточках – предположим, что там собраны слова на десятках языков мира, в том числе хинди, китайском и санскрите, к тому же перемешаны глаголы, прилагательные, существительные и местоимения. Для человека, не знающего языков, порядка в этом наборе нет – потому что доступные ему ключи (знание грамматики лишь одного языка) в данном случае не работают и закономерность выявить не позволяют.

Следствие номер три: развитие, расширение и дополнение системы ключей новым, адекватным анализируемой последовательности элементом открывает нам возможность обнаружить новый уровень упорядоченности в хаосе. Например, мы добавили к доступной нам системе ключей новые: изучили китайский и хинди. Теперь нам становится понятно, что какой-то смысл в этих карточках все же есть, и мы даже начинаем догадываться какой… Вот еще изучим санскрит, и совсем все станет ясно.

Следствие номер четыре: то, что мы называем хаосом, является на самом деле переплетением порядков нескольких уровней. Просто упорядоченность одного уровня нарушается при вторжении в нее процессов другой упорядоченности – и создается хаос. Например, когда говорит один человек и речь его логична и последовательна, то слушателям все понятно. Когда разговаривают два человека и между ними возникает диалог, то есть один задает вопросы, другой отвечает, речь одного становится логическим продолжением речи другого – слушателям тоже все понятно. Но вот, допустим, два человека говорят одновременно, не слушая друг друга. Речь каждого – не пустой набор звуков, это логичная упорядоченная речь – но когда один порядок переплетается с другим, то они оба нарушают друг друга и слушателям уже ничего не понятно, слушатели воспринимают это как речевой хаос. Или карточки со словами перемешаны с обычными игральными картами, тоже разложенными в определенном порядке, и еще туда добавлены карточки со словами на инопланетном языке – и в целом система уже не воспринимается упорядоченной, это гора кое-как перемешанных разнородных предметов, и не более того.

Следствие номер пять: абсолютный хаос в нашем мире встречается еще реже, чем зубы у курицы. Более того, поскольку все природные процессы подчиняются естественным ритмам, то есть упорядочены, а события, вторгающиеся в этот порядок и разбивающие его, обусловлены также природными причинами (которые имеют свою логику, следовательно, также имеют свою упорядоченность), то абсолютный хаос вряд ли встречается вообще. Скорее его можно рассматривать как тенденцию, нарушающую порядок определенного уровня. Мы уже говорили о том, что как ни увеличивай количество хаоса, какие-то элементы порядка в том, что получилось, все же останутся. Например, вы решили сломать старый дом, то есть, казалось бы, превратить порядок в хаос. Но вряд ли вы будете ломать его хаотично – наверное, начнете с крыши, разберете ее, потом приступите к стенам и т. д. – то есть даже сам процесс разрушения будет подчинен определенному порядку. Вы скажете, а как же землетрясения и прочие бедствия – здесь-то уж, казалось бы, возникает полный хаос! Ан нет, и здесь можно усмотреть элементы порядка: кирпичные дома падают кучей, не оставляя внутри пустот, а панельные дома складываются как карточные домики, и внутри остаются пустоты, где могут выжить люди; дома рушатся не сплошь и не везде, а только там, где толчки достигали определенного балла, где не были соблюдены нормы строительства в сейсмоопасной зоне, и т. д. – то есть и здесь при желании можно вычленить определенные закономерности.

Следствие номер шесть: в любой последовательности событий, хаотичных или обусловленных достаточно высоким уровнем упорядоченности, анализ при помощи простой системы ключей способен выявить действие упорядоченности простого уровня. Причем успех тем выше, чем больше разница между сложностью последовательности событий и сложностью системы ключей. То есть чем сложнее последовательность событий и чем проще система ключей, с помощью которой мы пытаемся выявить закономерность, – тем легче нам определить эту закономерность в хаосе. Так происходит потому, что в хаосе не может быть закономерностей высокого уровня, распознаваемых лишь при помощи сложной системы ключей. Ну, например, трудно себе представить, чтобы во время землетрясения упали лишь дома, номера которых соответствуют простым числам. Это была бы очень сложная закономерность. В хаосе всегда следует искать закономерности попроще. В любой последовательности чисел, к примеру, от 1 до 10 легко отыскать последовательность 1–2–3 – только не подряд, а если ждать, когда после 1 наконец выпадет 2, а после 2 (через сколько бы ни было цифр) – 3…

Это очень важное следствие, оно проливает свет на один из способов познания человеком мира! Ведь познание мы начинаем именно с того, что ищем простые закономерности в хаосе. Например, мы видим набор чисел – что легче: отыскать там закономерности, связанные с простыми числами, или отыскать расположенную в произвольном порядке последовательность чисел? Ну, скажем, там есть все числа от одного до ста, но они перемешаны как попало. Конечно, нам легче выстроить их в ряд от одного до ста, чем искать какие-то иные, более сложные закономерности. С этой точки зрения даже самый хаотичный набор цифр может нести в себе вкрапления несомненного порядка – ведь там есть все числа от одного до ста, ничего не пропущено.

Вы понимаете, что все это означает?

Хаоса, то есть случайности в чистом виде – нет. Есть вторжение одного уровня порядка в последовательность порядка другого уровня. Человек познает мир и идет он при этом одновременно двумя путями: от простых ключей – к более сложным, усложняя не только свою систему ключей, но и свое сознание и находя знакомые последовательности в новых событиях при помощи прежней системы значений. При этом человек упорядочивает себя самого и мир вокруг себя.

Запомним это. Нам пригодятся эти знания, чтобы понять, каким образом познание человека ведет его к единению с сознанием этого мира.

Итак, информационно человек постигает мир, двигаясь от простого к сложному. Постигая мир, человек создает в своем сознании смысловые структуры, его описывающие. Если взглянуть немного глубже, человек и его информационная деятельность являются неотъемлемой и органичной частью глубинных механизмов нашего мира.

А теперь следует уделить несколько строк понятию энтропии. Энтропия, иначе величина, обратная энергии, – это процесс увеличения беспорядочности в мире. Ведь порядок в том или ином виде может существовать, когда есть как минимум два разных элемента (мы уже об этом говорили: самый простой порядок – это одна монотонность на фоне другой). Если элемент только один – и, разумеется, он равномерен внутри, то он не может считаться порядком. Просто гора кирпичей, не уложенная в согласии с определенной закономерностью, – это еще не порядок, хотя кирпичи все одинаковы (элемент равномерен внутри себя, но он всего один).

Наш мир устроен так, что упорядоченности в нем непрерывно разрушаются. Потому что в нашем мире возрастает энтропия. Упорядоченность поддерживается определенным уровнем энергии. А мир устроен так, что энергия иссякает, если ее не возобновлять. Поэтому из порядка уходит энергия – и порядок разрушается. Рушится недостроенный дом – потому что в него никто давно не вкладывал энергию. Строить дом, ремонтировать его, поддерживать в нем тепло и уют – это значит вкладывать в него энергию. Если ничего этого не делать, энергия будет уходить, что приведет к разрушению.

Что это значит? Там, где есть упорядоченность, – есть сила, энергия. А раз там есть энергия, то ее можно оттуда извлечь, пока она не иссякла сама собой.

Я не буду сейчас вдаваться в курс физики, скажу только, что энергию в нашем физическом мире можно извлечь лишь тогда, когда мы имеем два тела с разной температурой. Это самая простая форма порядка. А второй закон термодинамики гласит, что тепло течет от горячего тела к холодному, таким образом постепенно выравнивая температуры обоих тел.

То есть чтобы извлечь энергию из теплого тела, нужно холодное – тогда энергия начнет течь. Если же температуры тел равны, то энергия течь не будет, процесс ее извлечения не сможет начаться.

Есть такой термин – тепловая смерть Вселенной. Он относится (возможно) к далекому будущему, когда все температуры во Вселенной уравняются и воцарится единая температура – тогда не будет источников энергии и мир замрет в неподвижности. Только пока есть различия в уровнях энергии – возможно освобождение энергии.

Если в мире возрастает энтропия, значит, такой конец неизбежен: энергия иссякает и когда-нибудь иссякнет окончательно. Но все же процесс разрушения мира идет очень медленно. Почему? Потому что, кроме процессов возрастания энтропии и, следовательно, уменьшения порядка, в мире идут и другие процессы, прямо противоположно направленные. Ведь в отдельно взятых системах мы постоянно уменьшаем уровень энтропии. Мы ремонтируем дом – и предотвращаем его разрушение, которое без ремонта настало бы очень скоро. Но на это требуется энергия – мы должны вложить в дом энергию, чтобы уменьшить энтропию. Другой пример: мы можем синтезировать из углекислого газа углерод, таким образом повысив чистоту вещества и уменьшив его энтропию. Но для этого тоже придется потратить энергию! Итак, чтобы мир жил, чтобы в нем двигалась энергия – в нем должны быть объекты, значительно отличающиеся по уровню энергии, только тогда энергия сможет течь от плюса к минусу. А увеличение этих различий и, стало быть, увеличение упорядоченности в мире требует затрат энергии.

Очень важный вывод, необходимый нам в дальнейшей работе: увеличение порядка требует энергии. Но энергия эта, как мы уже поняли, появляется тогда, когда она течет от одного объекта к другому, в результате чего уменьшаются различия между этими объектами, а следовательно, уменьшается и степень упорядоченности. Это означает, что процессы нашего мира идут одновременно в обе стороны.

Любой человек, каждый из нас так и живет – одновременно и потребляет энергию, извлекая ее из процесса течения энергии от одного объекта к другому, от плюса к минусу, и вкладывает энергию в объекты мира – и тем самым постоянно изменяет уровень упорядоченности в мире!

Возьмем хотя бы такой простой пример, как уборка квартиры. Что вы делаете, когда убираете квартиру? Вкладываете в нее энергию, снижая уровень энтропии и тем самым увеличивая степень упорядоченности. Что делают ваши детишки, приходя из школы? Топают в грязных ботинках по паркету, разбрасывают вещи и кидаются игрушками. Они таким образом высвобождают энергию, вложенную вами в квартиру, снижают уровень упорядоченности и способствуют возрастанию уровня энтропии. Вы общаетесь со своими детьми – и восполняете свой уровень энергии, потраченной на уборку, – ведь они эту энергию высвободили, она течет свободно, и вы можете подключиться к этому источнику. Вы к нему подключаетесь – и вот уже снова вы полны энергии, чтобы опять делать уборку квартиры, снова снижать уровень энтропии. И так до бесконечности – такой сплошной круговорот энергии в мире.

Мы – часть мирового противодействия упорядоченности и разрушения. И те и другие процессы протекают в нас одновременно. Давайте рассмотрим подробнее, каким образом это происходит.

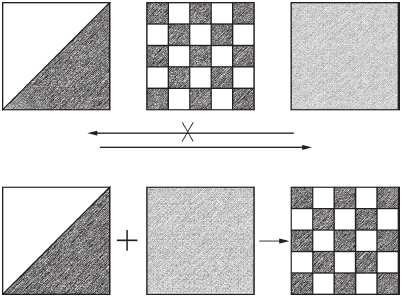

Рис. 3. Энтропия в мире нарастает – и обратное движение невозможно. Оно осуществимо только за счет использования большей упорядоченности

Человек самим фактом своего существования, несомненно, повышает уровень энтропии нашего мира. Конечно! Ведь нам для жизни нужна энергия. Чтобы получить энергию, мы ее должны из чего-то высвободить. Чтобы энергия высвободилась, нужны два полюса, иначе энергия не будет течь. Эти два полюса – пища и кислород. В пище содержатся белки, жиры и углеводы, но практически нет свободного кислорода. Кислород – в атмосфере, питательные вещества – в продуктах. Налицо упорядоченность. Но чтобы извлечь энергию, заключенную в пище, мы ее окисляем – соединяем с кислородом. В атмосферу освобождается углекислый газ. Энтропия увеличивается: из двух различных субстанций – углеводов и кислорода – мы образовали смешанное вещество – углекислый газ. Остаток, тоже довольно неупорядоченный относительно прежнего состояния, выделяется во внешнюю среду. Мы получаем энергию за счет того, что снизили уровень упорядоченности окружающего мира, увеличили энтропию.

Но для чего мы используем эту полученную энергию? Да для того, чтобы уменьшить энтропию! Ведь используя полученную энергию, мы создаем порядок в самих себе – налаживаем более тонкий порядок в своем теле, в его клетках, тканях, в сложной координации процессов, в тонком взаимодействии процессов в мозгу. Так же мы создаем порядок и вокруг себя – порядок в вещах, в общественных процессах, в словах, в знаниях, в собственном сознании…

То есть мы переводим порядок одного уровня, более грубый – в порядок тонкий, порядок своего сознания и порядок смыслов.

Итак, не правда ли, человек оказался организмом, неразрывно связанным с внутренними механизмами Вселенной, на которых держится само мироздание? Порядок и хаос, энтропия и созидание…

Не только весь процесс жизнедеятельности, но и процесс познания мира связан с тем, что человек создает вокруг и внутри себя упорядоченность нового уровня, более тонкого – упорядоченность своего сознания, упорядоченность знаков, упорядоченность смыслов.

И эта особенность человека делает наше сознание уникальным – потому что человек создает смысл мира, познавая его, и в этом он является частью сознания Вселенной. Давайте об этом поговорим – это нам обязательно потребуется для постижения наших возможностей. Но прежде подытожим.

Человек постигает мир, усложняя свое сознание и находя в мире события, соответствующие его сознанию, – и одновременно он создает в мире новую упорядоченность: упорядоченность смыслов.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Я, как и многие другие, ни разу не видела идеальных проектов. Порой на попытки разобраться, что к чему, уходило совершенно неприличное количество времени, что сводило всю эффективность работы на нет. В этой статье я расскажу о различных оттенках хаоса, с которыми мне доводилось встречаться, а также поделюсь вариантами решения каждой из проблем.

7 оттенков хаоса, и как с ними бороться

1. Плохо сформулированные требования.

На одном из моих самых первых проектов требования были написаны абсолютно на каждую функциональность. К сожалению, они были сформулированы настолько непонятно, что разработчики, тестировщики и ПМ очень редко с первого раза одинаково понимали изложенное. И это было не единственной проблемой: ТЗ примерно на 80% состояло из устаревшей информации, так как аналитик практически никогда его не обновлял. В результате продукт получался совсем не таким, как задумывал заказчик. Правильность реализации каждой функциональности становилась предметом длительных обсуждений и споров между членами команды. Утомительный процесс постоянно приводил к срывам сроков разработки.

Так что же делать в том случае, когда от требований больше проблем, чем пользы? В моей практике лучше всего себя зарекомендовали такие варианты:

- Вычитка и обсуждение требований со всеми причастными еще до начала разработки (или хотя бы до начала тестирования) помогает всей команде получить одинаковое представление о том, как должен выглядеть продукт. Вычитку могут проводить абсолютно все или только некоторые сотрудники – главное, чтобы в итоге информация была донесена до всего коллектива.Мы делали так: поскольку время на составление тестов было ограничено, ТЗ пристально рассматривалось уже в процессе подготовки чек-листов, а затем задавались вопросы аналитику. После выяснения всех моментов требования обновлялись, чек-листы согласовывались с аналитиком и предоставлялись на ознакомление разработчикам. Это пошло проекту на пользу: споров стало гораздо меньше, функциональности реализовывались в соответствии с видением заказчика, в процессе тестирования не нужно было выяснять, что и как должно работать. Разработчики все реже получали сюрпризы в виде рекомендации «надо было сделать совсем иначе».

- Исследование продукта и параллельное сравнение с ТЗ – полезно в том случае, когда разработка завершена, но нужно написать тесты. В этом случае я всегда задаю вопросы человеку, ответственному за требования, выясняю все непонятные моменты, нахожу и уточняю причины отличий между продуктом и ТЗ, а затем вношу изменения в тесты. Тестируемое приложение в итоге становится «прозрачнее», благодаря чему и тесты писать гораздо проще.

2. Отсутствие требований.

Не так давно мне попался проект, в котором нужно было регулярно проводить тестирование новых функциональностей и заодно проверять старые «фичи». Очень важно было не пропускать баги, поскольку сайт давно попал в руки реальных пользователей, тративших свои деньги. При этом требования хранились в голове у менеджера, а разработчики все делали по задачам в багтрекере. Тестировать нужно было «здесь и сейчас», а потому писать ТЗ было просто некогда. К счастью, мне очень повезло: менеджер понимал необходимость документирования проверок и выделил время на составление тестов. Это стало моей «палочкой-выручалочкой».

Итак, у проблемы отсутствия требований есть несколько путей разрешения:

- Идеальный вариант – создание ТЗ с нуля, как это ни банально звучит. При наличии запаса времени грамотный аналитик (или тестировщик) тщательно соберет всю информацию и напишет прекрасные требования, которыми сможет пользоваться вся команда. В дальнейшем останется только актуализировать их при появлении изменений.

- Составление тестов — помогает «убить сразу двух зайцев»: получить как представление о продукте, так и собственно тесты, по которым можно проверять сервис. Любые изменения необходимо будет вносить только в один документ (это еще один плюс).

- Создание псевдо-требований в виде таблички, в которой собраны ссылки на источники информации по каждой функциональности. Этот вариант хорош, когда на проекте все описание продукта содержится только в багтрекере или разбросано по разным документам.

Конечно, есть еще вариант «забить и тестировать по памяти», но многие знают, что память может подвести в любой момент, поэтому не будут полагаться на такой вариант.

3. Каждый оформляет документацию так, как хочет.

Мне не раз приходилось сталкиваться с одними и теми же багтрекерами, где все дефекты заводились по-разному: в одних были шаги, в других – нет, где-то фактический результат стоял перед ожидаемым, а где-то – наоборот. Такая же ситуация могла сложиться и с чек-листами: один тестировщик разбивал проверки на группы и проставлял приоритеты, а второй записывал все подряд. Все это приводило к тому, что ценное время тратилось на попытки переключиться с одного вида изложения информации на другой.

Такие сложности легко решаются наличием шаблонов документации, принятых внутри компании или на проекте. Это удобно по ряду причин:

- все будет выдержано в едином стиле (особенно полезно в отчетах, отправляемых заказчику);

- новички всегда будут знать, как и что им делать, и какая информация должна содержаться в документе;

- сокращается время сбора данных о том, что необходимо включить в очередной отчет, и как должна выглядеть стратегия тестирования;

- можно сразу настроить поля, которые необходимо заполнять (если позволяет багтрекер).

Всегда проще взять готовый шаблон и наполнить его нужной информацией, чем создавать свой документ с нуля.

4. Непонятно, какие задачи выполнять, и что делать дальше.

Уверена, что я не единственная, кто прошел через всю боль попыток получить ответ на простой вопрос: чем нужно заниматься после выполнения порученной работы. Самое неприятное – «висеть» в ожидании задачи и вообще ничего полезного в этот период не делать. Такое чаще всего бывает с новичками в команде (и не важно, джуниоры это или опытные специалисты). Они не разбираются в проекте, не знают, какие есть проблемы, и до чего часто не доходят руки, поэтому могут так и просидеть день-другой без дела, пока им не дадут новое задание. Особенно остро этот вопрос стоит в послерелизное время: «полный завал» внезапно прекращается после выпуска продукта на продакшен, и всем вдруг становится нечего делать.

Для таких ситуаций всегда полезно иметь наготове список задач, которые можно выполнять независимо от релизов или спринтов. Есть такие варианты:

- доска в системе багтрекинга (если она используется на проекте) – всегда можно наглядно посмотреть, что сделано, над чем еще ведется работа, а к чему еще не приступали;

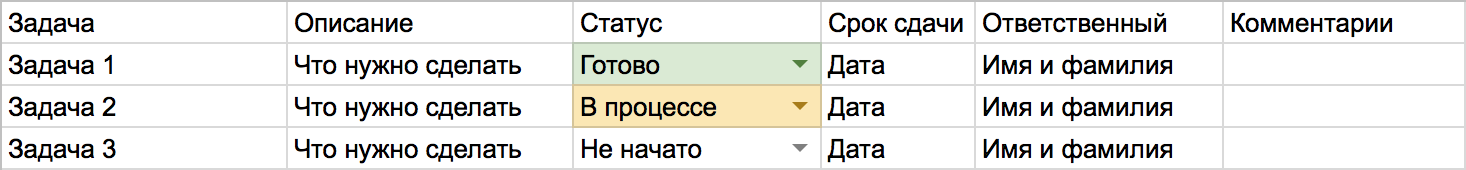

- табличка в том же Google Drive, где собрано описание всех задач с исполнителями и статусами готовности. Например, табличка может быть такой:

По клику на картинку откроется полная версия.

Самое главное тут – обеспечить сотрудникам постоянную занятость и отсутствие простоев. И дело вовсе не в том, что каждый должен приносить пользу команде и не сидеть зря, а в том, что проводить время без дела скучно и неинтересно. На любом проекте найдутся задачи, на которые никогда не остается времени (например, устаревшая документация).

Я уже не говорю о том, что без плана работы вообще сложно представить себе какой-либо более-менее успешный проект. Сотрудники должны всегда знать, чем им заниматься дальше (особенно в условиях интенсивной работы над продуктом), иначе вскоре на проекте возникнет настоящий хаос, начнут появляться простои, а за ними последует и неминуемый срыв сроков. Поэтому заблаговременным планированием задач и их распределением между всеми членами команды не стоит пренебрегать.

5. Непонятно, что и как тестировать.

Таким образом, для каждой задачи нужно иметь:

- четкое и понятное описание: как все должно работать и какие функциональности могли быть затронуты в процессе написания кода;

- хотя бы пару строк в комментариях от разработчика о том, что и как сделано (если уж так получилось, что другого описания нет).

Такие задачи значительно облегчают работу тестировщику и экономят его время на попытках выяснить, что к чему. Намного проще придумывать сценарии проверки на основе описания функциональности, чем сначала собирать информацию по крупицам, а потом уже приступать к тестированию. Особенно остро проблема стоит в распределенных командах и при удаленной работе, когда нет возможности подойти к коллеге и решить вопрос за 5 минут.

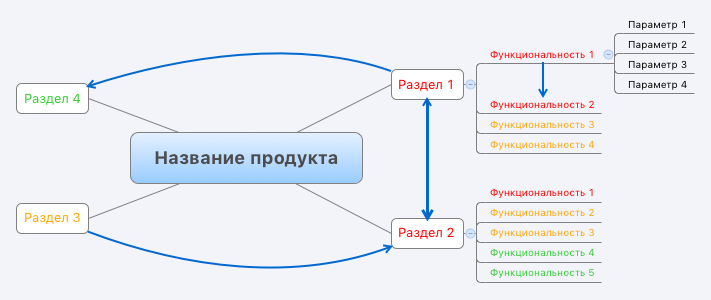

Кстати, связи между частями продукта легко отслеживать с помощью карты функциональностей. Такую «штуку» всегда полезно иметь под рукой. Допустим, разработчики исправили баги в каком-то модуле (а проблемы в итоге появились в другом) или добавили новую «фичу» (сразу понятно, что еще нужно проверить во время регрессионного тестирования). На карте можно увидеть, какие блоки имеет смысл проверить вместе с исправленной или новой функциональностью, а также какие есть связи и приоритеты. Это снимет целый ряд вопросов, поскольку все и так наглядно.

Пример такой карты приведен ниже. На ней отображены разделы продукта, их функциональности и параметры. Красный цвет – высокий приоритет, оранжевый – средний, зеленый – низкий. Стрелки показывают связь между разными частями тестируемого приложения.

По клику на картинку откроется полная версия.

6. Непонятно, кто и за что отвечает.

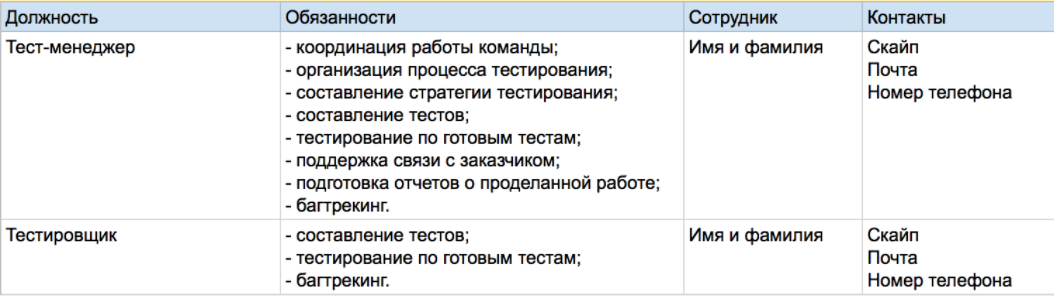

Для решения таких проблем необходимо сделать следующие шаги:

- создать справочник по обязанностям и должностям сотрудников (потом при необходимости всегда можно заглянуть в такую шпаргалку);

- описать, кто конкретно в компании отвечает за нестандартные вопросы, повышение зарплат и может помочь в непонятных ситуациях. Никто не отменял форс-мажоры, конфликты и банальное желание повысить доход – сотрудники должны понимать, с кем это все можно обсудить.

К примеру, таблица может выглядеть вот так:

По клику на картинку откроется полная версия.

7. Непонятны статусы выполнения задач.

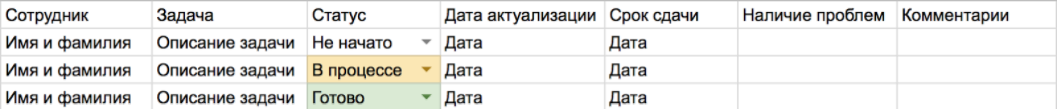

Мне очень помогли справиться с этой ситуацией простые гуглотаблички. Как только начинается новый проект, я:

- создаю в них список задействованных сотрудников;

- описываю задачи, которые за всеми закреплены.

В процессе работы каждый сотрудник заходит в таблицу и проставляет статусы по мере выполнения. Это дает возможность оценить объем уже сделанного и понять, сколько еще осталось. Таким образом, появляется полная картина ситуации на проекте, и не приходится донимать людей вопросами. Помимо статусов и задач в табличку можно добавить колонки для комментариев и любой другой информации (на случай возникновения непредвиденных проблем): сразу будет видно, где именно и по какой причине выполнение задачи отложено или затруднено, а также что можно сделать в данном случае. А еще таблица не раз помогала мне легко и быстро предоставить информацию о статусе проведения работ руководителю, который внезапно озаботился состоянием проекта.

Ниже можно посмотреть примеры таблиц, которые я часто использую в работе.

Таблица 1

По клику на картинку откроется полная версия.

Таблица 2

По клику на картинку откроется полная версия.

Что в итоге?

Наш мир, к сожалению, устроен так, что в нем никогда не бывает идеального порядка: мы часто не успеваем, забываем или просто ленимся что-то делать. Из-за этого срываются сроки и нарушаются обязательства, что влечет за собой и другие проблемы. И только в наших силах сделать так, чтобы беспорядок если и не полностью исчез, то хотя бы стал значительно менее ощутимым. Игнорируя проблемы, мы способствуем тому, что хаос, подобно сорняку, прочно врастает своими корнями в любой проект, нарушая его целостность и внутреннюю гармонию.

Каждая из перечисленных рекомендаций опробована на моем личном опыте и на опыте моих коллег. На первый взгляд, эти советы очень просты и не содержат в себе каких-то особых премудростей, но именно простые варианты часто упускаются из виду. Мы нередко ищем какой-то сложный путь, не обращая внимания на то, что лежит на поверхности. Надеюсь, что те пути решения проблем, которые я предложила в статье, помогут вам справиться с зарождающимся или уже появившимся на проекте беспорядком.