В

гидравлических расчётах для характеристики

размеров и формы поперечного сечения

потока вводят понятие о живом

сечении и его элементах: смоченном

периметре и гидравлическом радиусе.

Живым

сечением

называется поверхность в пределах

потока, проведённая нормально к линиям

тока.

Для

круглого трубопровода, когда всё

поперечное сечение заполнено жидкостью,

живым сечение является площадь круга:

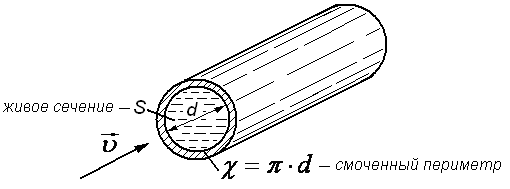

Рис.

3.6. Элементы потока

Смоченным

периметром

называют ту часть периметра живого

сечения, по которой жидкость соприкасается

со стенками трубопровода (рис.3.6).

Смоченный периметр обычно обозначают

греческой

заполненной жидкостью смоченный периметр

равен длине окружности:

Гидравлическим

радиусом

называют отношение живого сечения к

смоченному периметру, т.е. величину

Эта

величина характеризует удельную, т.е.

приходящуюся на единицу длины смоченного

периметра, площадь живого сечения. Легко

сделать вывод, что поток с наибольшим

гидравлическим радиусом при прочих

равных условиях имеет минимальную силу

трения, приложенную к смоченной

поверхности.

Для

круглых труб, полностью заполненных

жидкостью, гидравлический радиус равен

четверти диаметра:

Введение

гидравлического радиуса как характерного

размера позволяет сравнивать по критерию

подобия (Re)

потоки с разными формами живого сечения.

Рассмотренные

основные понятия позволяют решать самые

различные практические задачи гидравлики.

Пример

3.1. Определить

скорость потока в трубопроводе. Диаметр

расход воды (несжимаемой жидкости) —

Решение.

Искомая скорость

Определим

площадь живого сечения:

Скорость

потока:

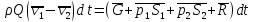

3.6. Уравнение количества движения для потока жидкости

Гидравлика

– это техническая механика жидкости,

в которой часто используются упрощённые

методы для решения инженерных задач.

Во многих случаях при решении практических

задач гидравлики удобно применять такие

центральные понятия механики, как

количество движения (уравнение импульсов)

и кинетическая энергия.

В

связи с этим необходимо рассмотреть

возможность вычисления количества

движения и кинетическую энергию потока

жидкости по средней скорости, а не по

действительным местным скоростям. Это

позволит существенно упростить

гидравлические расчёты.

Для

материального тела массой

движущегося со скоростью

изменение количества движения за время

где

обусловленное импульсом

Жидкость

представляет собой материальную систему,

поэтому основной закон механики может

быть приложен к любой выделенной из неё

массе.

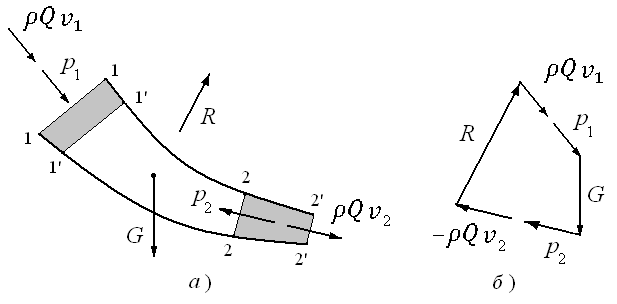

Применим

эту теорему механики к участку потока

жидкости с расходом

участок заштрихован). Ограничимся

рассмотрением только установившегося

движения жидкости (рис. 3.7).

За

время

определяемое сечениями

Объёмы этих элементов

а, следовательно, и их массы

движения будет равно

Это

приращение количества движения

обусловлено импульсом всех внешних

сил, действующих на объём жидкости между

сечениями 1-1 и 2-2. Внешними силами,

приложенными к выделенному объёму,

являются сила тяжести всего объёма

силы давления в первом и втором сечениях

внутрь объёма), а также реакции стенок

трубы

которая складывается из сил давления

и трения, распределённых по боковой

поверхности объёма.

Рис.

3.7. Применение уравнения количества

движения

к

потоку жидкости

Уравнение

импульсов (3.7) для рассматриваемого

случая можно записать в виде

После

сокращения на

Составив

проекции этого векторного уравнения

на три координатные оси, получим три

алгебраических уравнения с тремя

неизвестными —

Л.

Эйлер предложил удобный графический

способ нахождения силы

Перенося в формуле (3.?) все слагаемые в

одну сторону, можно представить его в

виде суммы векторов:

0, (3.10)

где

вектор

обратный действительному). В соответствии

с этим выражением (3.10) силу

многоугольник сил, как это показано на

рис. 3.7,а.

Анализ

показывает, что при вычислении количества

движения и кинетической энергии по

средней скорости допускается ошибка,

которую можно учесть с помощью двух

коэффициентов:

—

коэффициента Буссинеска

—

коэффициента Кориолиса

кинетической энергии

Величина

обоих коэффициентов зависит от характера

распределения скоростей в поперечном

сечении потока жидкости. На практике

при турбулентном режиме движения

коэффициент Кориолиса

Поэтому обычно полагают

Однако встречаются отдельные случаи,

когда

пренебрежение им может привести к

значительным погрешностям.

Пример

3.2. Определить

силу воздействия потока жидкости на

преграду. Пусть жидкость вытекает в

атмосферу и наталкивается на безграничную

стенку, установленную нормально к

потоку. В результате жидкость растекается

по стенке, изменяя направление своего

течения на 900

(рис.

3.8). Известны площадь сечения потока

скорость истечения

Рис. 3.8. Воздействие

струи на преграду

Для

решения данной задачи берём фиксированный

объём, показанный штриховой линией, и

применяем теорему Эйлера. Так как

давление внутри струи и по поверхности

жидкости равно атмосферному, т.е.

избыточное давление равно нулю, уравнение,

выражающее теорему Эйлера, для направления,

совпадающего с вектором скорости

истечения

будет иметь вид

или

Это

и есть сила воздействия потока жидкости

на преграду. При другом угле установке

стенки или других её форме и размерах

в правую формулы (3.11) вводится безразмерный

коэффициент, отличный от единицы, но

пропорциональность силы

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Как делаются вычисления?

Как известно, труба – это цилиндр. Следовательно, площадь её сечения рассчитывается по простым формулам, известным нам из курса геометрии. Основная задача – вычислить площадь круга, диаметр которого равен наружному диаметру изделия. При этом толщина стенок вычитается для получения истинного значения.

Как мы знаем из курса общеобразовательной школы, площадь круга равна произведению числа π на квадрат радиуса:

- R – радиус вычисляемой окружности. Он равен половине её диаметра;

- Π – постоянная равная 3,14;

- S – вычисляемая площадь поперечного сечения трубы.

Приступаем к расчёту

Так как задача – найти истинную площадь, то из полученного значения необходимо вычесть величину толщины стенки. Следовательно, формула приобретает вид:

- S = π • (D/2 – N) 2 ;

- В этой записи D – внешний диаметр окружности;

- N – толщина стенки трубы.

Чтобы вычисления были максимально точными, следует вписать больше знаков после запятой в числе π (пи).

К примеру, требуется рассчитать сечение трубы, внешний диаметр которой 1 метр. Толщина её стенок 10 мм. (или 0,01 м.). Следовательно, нам известно:

Для упрощения возьмём π = 3,14. Подставляем значения в формулу:

S = π • (D/2 – N) 2 = 3,14 • (1/2 – 0,01) 2 = 0,754 м 2 .

Некоторые физические особенности

От площади сечения трубы зависит скорость движения жидкостей и газов, которые по ней транспортируются. Надо выбрать оптимальный диаметр. Не менее важным является и внутреннее давление. Именно от его величины зависит целесообразность выбора сечения.

При расчёте учитывается не только давление, но и температура среды, её характер и свойства. Знание формул не освобождает от необходимости изучения теории. Расчёт труб канализации, водоснабжения, газоснабжения и отопления опирается на информацию справочников. Важно, чтобы выполнялись все необходимые условия при выборе сечения. Его величина также зависит и от характеристик используемого материала.

О чём стоит помнить?

Площадь сечения трубы – один из важных параметров, который следует учитывать при расчёте системы. Но наравне с тем высчитываются параметры прочности, определяется, какой материал выбрать, изучаются свойства системы в целом и пр.

Источник

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Возьмем любую точку в потоке жидкости. Через эту точку протекает жидкость, имеющая определенное направление и скорость движения. Если во всех точках потока направление и скорость движения жидкости не изменяются в течение времени – движение установившееся

.

Если это условие не выполняется – движение неустановившееся

.

Рассмотрим движущуюся в потоке жидкость. Возьмем любую произвольную точку и отложим вектор скорости. На небольшом расстоянии от нее, на векторе скорости, отложим следующую точку (строго говоря, это расстояние должно быть бесконечно малым

). Но в этой точке и направление движения и скорость будут иными, по сравнению с первой точкой. Если мы попытаемся повторить процедуру, аналогичную получению первого отрезка, то мы увидим, что второй отрезок не будет продолжением первого. Это построение можно продолжать, в результате чего мы получим нарисованную выше кривую. Эта кривая будет называться

линией тока

.

Линия тока

– линия, касательные к которой совпадают с векторами скорости.

Следует отличать линию тока от траектории

частицы жидкости. Линия тока является мгновенной фотографией потока. Если движение установившееся, то частица в точности пройдет по линии тока. А если нет? В следующий момент времени, когда частица подойдет к очередной точке, вектор скорости в ней будет уже другим и частица продолжит путь в другом направлении и с другой скоростью.

Живое сечение

– сечение, проведенное перпендикулярно вектору скорости и лежащее внутри потока. В общем случае живое сечение в потоке является криволинейной поверхностью, однако в практических расчетах, если поток изменяется плавно, сечение считают плоским.

Выше приведены примеры живых сечений, где стрелками отмечены векторы скорости, а пунктирными линями – живые сечения.

Представим себе поток жидкости, проведем живое сечение, в котором выделим элементарную площадку dw. Через все точки площадки проведем линии тока.

Живое

сечение

Элементарная струйка

Элементарная

площадка dw

Поток жидкости состоит из совокупности элементарных струек.

Понятие элементарной струйки позволяет получить основные зависимостидля расчета параметров движущейся жидкости. Упростить задачу оказалось возможным благодаря следующим свойствам элементарной струйки

:

1.Так как площадка dw является элементарной, то величины скорости и давления для всех точек элементарного поперечного сечения струйки можно считать одинаковыми. Это свойство позволяет не учитывать в пределах живого сечения элементарной струйки сложного характера изменения скорости и давления

.

2.Так как боковая поверхность струйки образована линиями тока, вдоль которых скользят другие частицы, то проникновение через боковую поверхность других частиц жидкости невозможно. Элементарная струйка как бы заключена в водонепроницаемые стенки, не имеющие толщины. Это свойство позволяет легко реализовать в расчетах законы сохранения массы и энергии не усложняя решение учетом массообменных процессов

.

Расход.

Расходом жидкости называется объем жидкости, проходящий в единицу времени через живое сечение.

Q= L3t, [м3/с]

Так как скорости в различных точках потока различны, расход в общем случае находят как:

Как отмечалось выше, скорости по живому сечению потока различны и их определение является достаточно сложной задачей. Практические расчеты, как правило, выполняются по интегральным показателям и производятся для всего объекта (в данном случае потока жидкости) в целом без уточнения микроструктуры. Среди таких показателей в курсе гидравлики наиболее часто используется средняя скорость.

Средняя скорость

– это средняя для данного живого сечения скорость течения и находится как:

V = Qw

В упрощенном понимании это график изменения скорости по сечению. Ниже представлен пример подобной эпюры.

vҐ

v4

v3

v2

v1

v

Как рассчитать площадь сечения трубы – простые и проверенные способы

Произвести расчет сечения трубы довольно просто, ведь для этого есть ряд стандартных формул, а также многочисленные калькуляторы и сервисы в интернете, которые могут выполнить ряд простых действий. В данном материале мы расскажем о том, как рассчитать площадь сечения трубы самостоятельно, ведь в некоторых случаях нужно учитывать ряд конструкционных особенностей трубопровода.

Формулы вычислений

При проведении вычислений нужно учитывать, что по существу трубы имеют форму цилиндра. Поэтому для нахождения площади их сечения можно воспользоваться геометрической формулой площади окружности. Зная внешний диаметр трубы и значение толщины его стенок, можно найти показатель внутреннего диаметра, который понадобится для вычислений.

Стандартная формула площади окружности такова:

π – постоянное число, равное 3,14;

S – площадь сечения трубы, вычисленная для внутреннего диаметра.

Восходящий поток – жидкость

Восходящий поток жидкости из скважины поднимается по промывочным трубам, проходит через отводную головку, шланги далее попадает в приемный чан.

Снаряд с гидроциклонным шламоулавливателем.

Восходящий поток жидкости проходит по специальному каналу, расположенному в переходнике параллельно шламо-проводящей трубе и в непосредственной близости от нее.

Промывочная головка конструкции б. ЦИСОН для обратной промывки.| Отводная головка для обратной промывки.

Восходящий поток жидкости из скважины поднимается по промывочным трубам, проходит через отвод, шланг и попадает в приемный чан.

Принципиальная схема вискозиметра с падающим шариком.

Восходящим потоком жидкости шарик 1 поднимается в верхнее положение. В момент касания шарика с верхней ограничивающей сеткой 6 насос отключается, а шарик свободно падает в неподвижной сроде.

Скорость восходящего потока жидкости в кольцевом пространстве должна быть меньше скорости оседания песка в этой же жидкости.

В восходящем потоке жидкости от забоя до устья скважины объемная доля песка по высоте имеет различное значение, как и доля мелких частиц песка и глины. Можно предположить, что плотность песчаной пробки при появлении воды будет наибольшей в той части ствола скважины, где в момент прекращения притока жидкости и, следовательно, при скорости вертикального потока, равной нулю, содержалась наиболее высокая концентрация мелких частиц глины и песка.

В этом случае восходящий поток жидкости поддерживает твердые частицы во взвешенном состоянии, препятствуя их осаждению.

В этом случае восходящий поток жидкости поддерживает твердые частицы во взвешенном состояния, препятствуя их осаждению.

В этом случае восходящий поток жидкости поддерживает твердые частицы во взвешенном состоянии, препятствуя их осаждению.

Клапаны поддерживаются открытыми восходящим потоком жидкости, движущейся относительно труб; закрытие клапанов, очевидно, должно произойти в тот момент (), когда относительная скорость w станет равной нулю.

В фильтрах с восходящим потоком жидкости крупность загрузки рекомендуется та же, что и при нисходящем потоке жидкости, а промывка может быть водяной или во-довоздушной.

Твердая частица в восходящем потоке жидкости двигается вверх, если скорость восходящего потока жидкости больше скорости оседания твердой частицы относительно, жидкости в восходящем потоке.

Виды сечений труб.

Для прокладки водопровода или канализации в строительстве применяют трубы различных форм и сечений. Для классического водопровода могут использоваться круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные, эллипсовидные и прочие трубы. Для канализации используют трубы круглой, полукруглой, эллиптической, полуэллиптической, яйцевидной, прямоугольной, трапецеидальной и прочих форм и сечений.

Наибольшей популярностью пользуются трубы с круглой формой поперечного сечения. Изготовление таких труб малозатратно, они обладают хорошими техническими характеристиками, а также рядом отличных технических и эксплуатационных качеств.

Для расчета веса трубы, либо длины трубы вы можете воспользоваться трубным калькулятором.

Виды сечений трубопровода могут быть различными:

- а) — Круглые;

- б) — Квадратные;

- в) — Прямоугольные;

- г) — Треугольные;

- д) — Эллипсовыидные;

- е) — Кольчатые;

- а,b — Линейные размеры.

Далее представлены формы поперечных сечений самотечных труб и каналов, такие как:

- а) — Круглое,

- б) — Полукруглое,

- в) — Шатровое,

- г) — Банкетное,

- д) — Яйцевидное (овондальное),

- е) — Эллиптическое,

- ж) — Полукруглое с прямыми вставками;

- э) — Яйцевидное перевернутое,

- и) — Лотковое,

- к) — Пятиугольное,

- л) — Прямоугольное,

- м) — Трапецеидальное

Расчет сечения трубопровода.

Формула площади поперечного сечения трубы будет зависеть от того, какова форма этого сечения. Для расчета сечения трубопровода необходимо вычислить площадь круга с диаметром, который равен наружному диаметру трубы, после чего вычесть толщину ее стенок.

Площадь круга рассчитывается по формуле: S = Pi*(R^2) или S=Pi*(D/2-N)^2,

- R — радиус круга, равный половине ее внутреннего диаметра;

- S — искомое значение;

- Pi — число «пи», которое обычно округляют до 3,14.

- D и N- наружный диаметр и толщина стенки трубы.

Особенности труб с различными сечениями.

Трубы круглого сечения очень просто очищаются от образовавшегося осадка гидравлическим способом с использованием шаров и цилиндров

По мере того увеличения диаметра трубы круглого сечения, давление грунта и временной внешней нагрузки стремительно увеличиваются. Для уменьшения усилия в стенках труб, своду придают полуэллиптическое сечение.

Иногда может использоваться яйцевидная форма сечения, труба такого сечения способна высокие статические и динамические нагрузки, но такая трубы имеет и недостатки: для монтажа труб с таким сечением необходима большая высота канала и глубина заложения, чем для труб круглого сечения при одинаковой пропускной способности.

Кроме этого, в трубах эллиптического сечения намного быстрее образуется осадок, который отлаживается на стенках. В тех местах, где присутствуют плывуны и грунт очень влажный, могут использоваться трубы лотковой формы. Это позволяет прокладывать канализационные сети на меньшей глубине.

Источник

Потенциальный поток – идеальная жидкость

Потенциальный поток идеальной жидкости, плавно обтекающий какое-либо тело, обусловливает такое распределение местных нормальных давлений по поверхности тела, что результирующая этих давлений не дает составляющей в направлении вектора скорости Кос. Парадокс Эйлера противоречит повседневному опыту, указывая одновременно, что гипотеза о потенциальности и безотрывности обтекания не учитывает важных явлений при течениях реальной жидкости.

Рассмотрим потенциальный поток идеальной жидкости в колене, показанном на рис. XIV.6. Частицы жидкости, движущиеся по криволинейным траекториям, находятся под влиянием центробежных сил инерции.

Итак, если потенциальный поток идеальной жидкости, имеющий скорость на бесконечности, равную Vw, плавно обтекает некоторый контур, причем циркуляция скорости вокруг этого контура равна Г, то подъемная сила контура равна по величине произведению плотности жидкости на циркуляцию и на скорость потока в бесконечности. Чтобы определить направление подъемной силы, достаточно повернуть вектор скорости потока в бесконечнсти на 90 против направления течения, обусловленного присоединенным вихрем.

В этом случае потенциальный поток идеальной жидкости вне пограничного слоя не может моделироваться как картина плавного обтекания и должен быть заменен какой-либо другой схемой, отвечающей той или иной задаче.

Заметим, что сила сопротивления при потенциальном потоке идеальной жидкости равна нулю не только при обтекании круглого цилиндра, но и для любого другого тела, независимо от его формы.

Отсутствие силы сопротивления для тел, обтекаемых потенциальным потоком идеальной жидкости, в гидродинамике называется паоадоксом Эйлера-Даламбера.

Отсутствие силы сопротивления для тел, обтекаемых потенциальным потоком идеальной жидкости, в гидродинамике называется парадоксом Эйлера – Даламбгра.

Это распределение можно найти, решив задачу обтекания тела потенциальным потоком идеальной жидкости. Ввиду того, что пограничный слой очень тонок, найденное распределение скорости можно отнести к внешней границе слоя.

Рассмотрим обтекание цилиндра радиуса г1 с двумя симметрично расположенными вихрями потенциальным потоком идеальной жидкости. Центры симметрично расположенных вихрей возьмем в том положении, когда небольшое изменение циркуляции ведет к отрыву одного из вихрей.

Пусть имеется бесконечно глубокий потенциальный поток идеальной жидкости, движущийся над дном ( осью х) со скоростью V в – оо; пусть в этот поток со дна ( у точки х 0) втекает струя со скоростью Vz, направленная под углом а к дну, и требуется определить, как эта струя будет двигаться.

Итак, для случая сходящегося течения в диффузоре течение при больших числах Рейнольдса очень мало отличается от потенциального течения идеальной жидкости. Только вблизи стенок происходит очень быстрое изменение скорости от значений, соответствующих потенциальному потоку идеальной жидкости, до нулевых значений, требуемых условиями прилипания вязкой жидкости к стенкам

Обратим внимание на то, что сходящееся течение в диффузоре происходит в направлении падения давления. В то время, как при малых числах Рейнольдса сходящееся и расходящееся течения в диффузоре имеют одинаковый характер, при больших числах Рейнольдса течения носят совершенно различный характер, а именно, сходящееся течение всюду, кроме непосредственной близости стенок, мало отличается от потенциального течения, расходящееся же течение резко отличается от потенциального течения.

Первая попытка построить вихревую теорию сопротивления давления принадлежит Th. Набегающий потенциальный поток идеальной жидкости плавно обтекает переднюю ( лобовую) часть контура ( на фиг.

Первый – непосредственно прилегает к обтекаемому телу и обычно называется пограничным слоем. Это очень тонкий слой, в котором сосредоточено все влияние вязкости. Второй участок – след за обтекаемым телом, третий – вся остальная область, в которой влияние вязкости не сказывается, и, следовательно, ее можно рассматривать как область потенциального потока идеальной жидкости.

Первый – непосредственно прилегает к обтекаемому телу и обычно называется пограничным слоем. Это очень тонкий слой, в котором сосредоточено все влияние вязкости. Второй участок – след за обтекаемым телом, третий – вся остальная область, – в которой влияние вязкости не сказывается, и, следовательно, ее можно рассматривать как область потенциального потока идеальной жидкости.

Площадь живого сечения трубы формула

Труба — это длинное пустотелое промышленное изделие на основе полого профиля постоянного сечения, предназначенная для транспортировки жидкостей или газов.

Сечение трубы — это изображение фигуры, образованной рассечением трубы плоскостью в поперечном направлении.

Формула для расчета площади поперечного сечения трубы:

Dн — наружный диаметр трубы; Dв — внутренний диаметр трубы.

Быстро выполнить эту математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.

На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета площади поперечного сечения трубы, если известны наружный и внутренний диаметр трубы. С помощью этого калькулятора вы в один клик сможете рассчитать площадь поперечного сечения трубы.

В гидравлических расчётах для характеристики размеров и формы поперечного сечения потока вводят понятие о живом сечении и его элементах: смоченном периметре и гидравлическом радиусе.

Живым сечением называется поверхность в пределах потока, проведённая нормально к линиям тока.

Для круглого трубопровода, когда всё поперечное сечение заполнено жидкостью, живым сечение является площадь круга:

(рис.3.6).

Смоченным периметром называют ту часть периметра живого сечения, по которой жидкость соприкасается со стенками трубопровода

(рис.3.6)

.

Смоченный периметр обычно обозначают греческой

(хи). Для круглой трубы полностью заполненной жидкостью смоченный периметр равен длине окружности: .

Гидравлическим радиусом называют отношение живого сечения к смоченному периметру, т.е. величину

.

Эта величина характеризует удельную, т.е. приходящуюся на единицу длины смоченного периметра, площадь живого сечения. Легко сделать вывод, что поток с наибольшим гидравлическим радиусом при прочих равных условиях имеет минимальную силу трения, приложенную к смоченной поверхности.

Когда это может пригодиться

Тестеры качества тормозной жидкости

Начать следует с определения случаев, когда подобные расчеты могут пригодиться:

Они могут быть полезны при необходимости рассчитать теплоотдачу через трубопровод. Всё это считается на основе площади поверхности, которая отдает окружающей среде тепловую энергию от теплоносителя. Часто необходимо определить потери тепловой энергии по пути к прибору отопления. Все это позволит определить необходимые число и габариты радиаторов. Для этого необходимо знать, сколько калорий находится в нашем распоряжении. Расчет производится также на основе площади соответствующей поверхности трубопровода, по которому теплоноситель транспортируется от узла элеватора.

С целью определить требуемый объем теплоизоляционного материала, следует также определить площадь внешней поверхности. В таком случае, чем точнее расчет, тем выше экономия средств на приобретение материала. Так как длина теплотрассы может быть равна нескольким километрам, то такая экономия может составить большую сумму.

Также расчет будет полезен при определении затрат, связанных с приобретением окрашивающего материала. Определение площади трубопровода под покраску наряду с расчётом расходования краски на один кв. м. позволяют точно получить величину суммарных затрат. Интересное предложение для новичков. У нас вы можете получить самый выгодный на сегодня промокод 1xbet абсолютно бесплатно при регистрации в компании. Просто перейдите с нашего портала на 1xbet и заведите новый аккаунт. Вам дадут действующий на сегодня промокод 1хбет при регистрации которому на ваш базовый счет начислят до 6500 рублей. Размер бонуса равняется 100% внесенной на первый депозит суммы. Если вы положили на счет 100 рублей, то по коду вам дадут столько же. Промокод 1xBet ‒ удачная возможность сделать бесплатную ставку. Узнайте как получить промокод и использовать его по назначению делая ставки в зеркале 1хБет!

Определение площади внутренней поверхности трубопровода окажется полезным при расчете её максимальной проходимости. Это позволит избежать превышения произведенных затрат на приобретение труб над требуемыми. При проектировании больших сетей коммуникаций это позволит снизить сумму затрачиваемых средств.

Формулы вычислений

При проведении вычислений нужно учитывать, что по существу трубы имеют форму цилиндра. Поэтому для нахождения площади их сечения можно воспользоваться геометрической формулой площади окружности. Зная внешний диаметр трубы и значение толщины его стенок, можно найти показатель внутреннего диаметра, который понадобится для вычислений.

Стандартная формула площади окружности такова:

π – постоянное число, равное 3,14;

S – площадь сечения трубы, вычисленная для внутреннего диаметра.

Лезем в стандарты

Признаться, есть способ избежать сколь-нибудь сложных расчетов в принципе. Дело в том, что масса погонного метра трубы прописана в таблице сортамента, которая, в свою очередь, является частью стандарта на каждый из видов труб.

Так, стальные прямоугольные трубы производятся по ГОСТ 8645-68. Заветная труба размерами 180х145х20 миллиметров находится в самом конце таблицы (она в приложении к статье), в разделе «специальные размеры». И что мы там видим?

Погонный метр трубы весит 84,1 кг. Соответственно, 18 километров трубы будут иметь массу 18000*84,1=1513800 кг, или 1513,8 тонны.

Налицо расхождение с обоими результатами. Рвем волосы на организме и бьемся головой об стену в отчаянии.

Он тоже посчитал массу трубы разными способами

Порядок расчета

Поскольку главная задача – это найти площадь проходного сечения трубы, основная формула будет несколько видоизменена.

В результате вычисления производятся так:

D – значение внешнего сечения трубы;

Примите к сведению, что, чем больше знаков в числе π вы подставите в расчеты, тем точнее они будут.

Приведем числовой пример нахождения поперечного сечения трубы, с наружным диаметром в 1 метр (N). При этом стенки имеют толщину в 10 мм (D). Не вдаваясь в тонкости, примем число π равным 3,14.

Итак, расчеты выглядят следующим образом:

S=π×(D/2-N) 2 =3,14×(1/2-0,01) 2 =0,754 м 2 .

Выводы

Их, собственно, несколько.

- Разные методики расчета дают довольно заметный разброс результатов. Если при расчете прочности металлоконструкций запас прочности в любом случае покроет с избытком отклонения от расчетного веса, то при закупке большого количества труб реальны шансы ошибиться в большую или меньшую сторону, что приведет к повторной закупке или перерасходу бюджета;

- При закупке труб разумнее опираться на цифры из ГОСТ. Исключительно потому, что в спорной ситуации ваша позиция будет более аргументированной: если согласно ГОСТ в тонне трубы должно быть 100 метров, а там оказалось 110 — значит, производитель трубы ради экономии отступил от стандартов.

- Если докупить трубу не будет большой проблемой — лучше ориентироваться на минимальное из рассчитанных значений. Просто из соображений экономии.

Удачи!

Приложение

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Методика расчета производственных расходов и нормативных технических потерь при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения Содержание

Подобный материал:

- Методика определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов, 8750.4kb.

- Основное содержание программы: Системы оборотного водоснабжения. Опыт эксплуатации., 30.88kb.

- Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, 632.65kb.

- Методика расчета зон затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производственных, 888.36kb.

- Методика расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических, 479.14kb.

- Методика расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических, 461.03kb.

- Рабочая программа и задание на курсовой проект с методическими указаниями для студентов, 499.79kb.

- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.

- Экономия тепла и воды в системах горячего водоснабжения жилых зданий (согласно Инструкции, 132.89kb.

- Данный проект размещается для проведения независимой экспертизы, 160.89kb.

7. Порядок оценки и отчетная форма для определения производственных расходов на противопожарные нужды (в условиях отсутствия средств измерений)

7.1. На цели пожаротушения вода расходуется из пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов, спринклерных и дренчерных систем, автоцистерн.

7.2. Объем воды Wпожi , м3, израсходованной на тушение i-го пожара, может определяться по формуле:

Wпожi = mi × V + 3,6 × (qгi ∙ nгi ∙ tгi + qki ∙ nki ∙ tki + qci ∙ nci ∙ tci ), (17)

где mi — количество автоцистерн, ед.;

V — вместимость автоцистерны, куб. м;

qгi , qki , qci — расходы воды, л/с, соответственно на 1 ствол при тушении пожара из гидрантов, на 1 пожарный кран и на 1 систему автоматического пожаротушения;

nгi , nki , nci — количество задействованных соответственно

стволов, кранов и систем автоматического пожаротушения;

tгi , tki , tci — продолжительность действия стволов, кранов и систем.

Показатели, приведенные в формуле, принимаются по данным органа государственной противопожарной службы о пожаротушении за расчетный период (квартал; год).

7.3. Общий объем воды Wпож , м3, израсходованной на пожаротушение за расчетный период, составит:

Wпож = ⅀Wпожi , (18)

7.4. Общий объем воды, израсходованной на проверку действия пожарных гидрантов, в том числе на проверку пропускной способности участков водопроводной сети при работе гидрантов на водоотдачу:

Wпг = 3,6 ⅀ (qi×ni×ti), (19)

где: qi — расходы воды, л/с, на 1 пожарный гидрант;

ni — количество задействованных гидрантов;

ti — продолжительность действия гидрантов, ч

Расход воды на 1 пожарный гидрант qiг = 15 л/с. Продолжительность действия гидрантов принимается по фактическим данным, при отсутствии данных допускается принимать продолжительность действия t = 0,12 ч.

8. Порядок оценки и отчетные формы для определения производственных расходов воды на нужды городского хозяйства и организационно-учетных расходов воды

8.1. Отпуск воды на нужды городского хозяйства обуславливается в договорах между Услугодателем и соответствующими службами городского хозяйства. Объемы воды, расходуемые специализированными предприятиями (организациями) на поливку территорий и зеленых насаждений, заливку катков и т.д., включаются в реализацию воды.

8.2. В качестве неучтенных расходов принимаются потери специализированных организаций при заборе воды на поливку территорий автотранспортом, которые не учитываются нормами на поливку территорий и зеленых насаждений и возникают вследствие неправильного пользования водоразборными устройствами пунктов заправки (работа на проток, несвоевременное информирование работников Услугодателя о повреждениях и др.). Расчет этих потерь производится по формуле:

Wспец = 3,6×24×δ (q×n×t), (20)

где: δ — потери воды при заправке, в долях ед.;

q — расход воды заправочным пунктом, л/с;

n — количество пунктов заправки;

t — продолжительность заправки в сут.

Потери воды при заправке принимаются по фактическим данным. При отсутствии данных допускается принимать на основании опыта эксплуатации заправочных систем t = 0,2.

8.3. Расходы воды на восполнение потерь воды при эксплуатации фонтанов (потери на унос ветром и испарение воды) относятся к категории «естественная убыль» и определяются по нормам естественной убыли воды при транспортировке и передаче Потребителям (приложение 5).

8.4. Расходы воды, не зарегистрированные средствами измерений вследствие недостаточной чувствительности приборов, Wнзч , определяются по формуле:

Wнзч = ⅀qпорi × ni × ti , (21)

где qпорi — порог чувствительности прибора учета воды, м3/ч;

ni — число средств измерения данного калибра,

ti — число часов работы средства измерения с расходами в пределах порога чувствительности;

m — число калибров приборов учета воды.

8.5. Неучтенные расходы воды вследствие погрешности приборов учета на водопроводных насосных станциях, Wпнс, определяются по формуле:

Wпнс = ⅀δiWiвс , (22)

где: δi — погрешность измерения расхода, в долях ед.;

Wiнс — объем воды, поданный i-ой водопроводной станцией, м3

8.6. Неучтенные расходы воды вследствие погрешности приборов учета у Потребителей, Wпаб, определяются по формуле:

Wпаб = δ⅀Wаб, (23)

где: δi — погрешность измерения расхода, в долях ед.;

⅀Wаб — суммарный объем воды, учтенный приборами учета у Потребителей, м3

Погрешность измерения расхода принимается на основании паспортных данных. При отсутствии данных погрешность измерения расхода допускается принимать равной 0,015.

8.7. Расходы воды, не зарегистрированные приборами учета вследствие их погрешности на насосных водопроводных станциях и у Потребителей, суммируется. При суммировании расходов воды, измеренных разными приборами учета, погрешность принимается равной сумме погрешностей использованных средств измерения.

8.8. Расходы воды, не зарегистрированные Услугодателем и не оплаченные Потребителями при самовольном пользовании, допускается учитывать на основании данных о выявленном пользовании водой за предыдущий отчетный период.

8.9. Расходы воды, не оплаченные Потребителем при самовольном пользовании системой коммунального водоснабжения, включаются Услугодателем в структуру неучтенных производственных расходов в объеме, устанавливаемом в каждом конкретном населенном пункте органами исполнительной власти на основании данных о выявленных хищениях воды за предыдущий период.

8.10. При оценке расходов воды на нужды Потребителей, временно не имеющих средств измерений, учет количества отпущенной (полученной) питьевой воды осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Республике Казахстан.

9. Порядок оценки и отчетные формы для определения потерь воды

9.1. Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений (см. рис.1 Методики) при повреждениях и авариях (расходы на опорожнение при устранении переломов и трещин с заменой трубы, утечки из емкостных сооружений и через уплотнения сетевой арматуры) определяются в соответствии с нижеизложенными положениями.

9.2. Расход воды, вытекающей из i-го отверстия в трубах или в арматуре при аварии или повреждении, определяют из выражения:

qуi = 3600μ ∙ ti ∙ ωi ∙ √ 2gHi , (24)

При этом объем воды Wуi , м3, вытекшей за расчетный период t, ч, из i-го отверстия, составит:

Wуi = 9600 ti ∙ ωi ∙ √ Hi , (25)

где: μ — коэффициент 0,6 во всех случаях;

ti — продолжительность утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации, ч;

ωi — площадь живого сечения i-го отверстия, м2;

g — ускорение силы тяжести, 9,81 м/сек2;

Hi — средний напор воды в трубопроводе на поврежденном участке, м.

9.3. Площадь живого сечения отверстия ωi измеряют при вскрытии поврежденного участка или узла, например, наложением миллиметровки на отверстие, однако это не во всех случаях возможно. Тогда для различных видов повреждений используют средние величины, исходя из опыта эксплуатации.

9.4. Продолжительность утечки принимают от момента ее обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода. Поскольку начало утечки, особенно при небольших расходах воды, определить практически невозможно, при оценке принимают средние значения t, исходя из опыта эксплуатации.

9.5. При повреждениях стенок трубопроводов, нарушениях стыковых соединений трубопроводов, поломках запорной арматуры, обратных клапанов, фланцев, принимают следующие средние значения:

ωi = 2 × 10-4 , м2, и ti = 24 ч.

тогда Wуi = 46 ⅀ √ Hi . (26)

При трещинах в трубопроводах принимают:

тогда Wуi = 9200 ⅀d2i √ Hi . (27)

При повреждениях и разрывах труб принимают:

тогда Wуi = 17000 di × Hi , (28)

Примечания: 1. В формулах 26 – 28: n — общее число повреждений за расчетный период.

2. В формуле (28) значение Hi принимают равным глубине заложения трубопровода в месте аварии в м, в остальных формулах согласно п.9.2.

9.6. Объем воды теряемый при опорожнении участка сети при устранении переломов и трещин определяется по формуле:

Wоп = 0,785⅀di2× Li , (29)

где: di – диаметр i-го опорожняемого участка, м;

Li – длина i-го опорожняемого участка.

9.7. Скрытые утечки из емкостных сооружений обнаруживают и определяют при отключении для профилактической чистки и ремонта не реже одного раза в два года. До проведения гидравлического испытания емкостное сооружение следует наполнить водой в два этапа:

первый — наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;

второй — наполнение до проектной отметки.

Емкостное сооружение, наполненное водой до проектной отметки, следует выдержать не менее трех суток. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3л на 1м2 смоченной поверхности стен и днища.

Объем скрытых утечек из емкостных сооружений (промежуточных резервуаров на водопроводной сети) сверх норм естественной убыли определяется по формуле:

Wрi = Δh∙Fi /t − Wie , (30)

где: Δh – снижение уровня воды в резервуаре за время t;

Fi – площадь поверхности i-го резервуара, м2;

Wie – естественная убыль воды из резервуара, определяемая по приложению 5 Методики.

9.8. Объемы утечек через уплотнения сетевой арматуры и через водоразборные колонки определяются по формуле:

Wавк = δ × n × q × t, (31)

где: δ – доля, соответственно, арматуры и водоразборных колонок, имеющих утечки, в долях ед.;

n – общее количество, соответственно, сетевой арматуры и водоразборных колонок;

q – средний расход при утечке, соответственно, через уплотнения сетевой арматуры и из водоразборных колонок, м3/сут;

t – календарное число суток за расчетный период.

При отсутствии фактических данных средний расход при утечке, q , принимается:

— для сетевой арматуры – 4,3 м3/сут;

— для водоразборных колонок – 21,6 м3/сут.

9.9. Наличие скрытых утечек воды из водопроводной сети обнаруживают с помощью электронно-акустических приборов, а также по результатам манометрических съемок или систематического контроля давлений в сети при наличии соответствующих средств регистрации. Величину этих утечек воды в водопроводной сети конкретного микрорайона определяют балансовым методом по результатам замеров объемов воды, поданной в сеть и потребленной абонентами в ночные часы (с 2 до 5).

9.10. Водопроводную сеть отдельного района городской застройки (микрорайона) отключают от остальной сети, за исключением магистралей, по которым вода подается в микрорайон. Расходы воды измеряют с помощью средств измерений в насосной станции или в камерах, либо по падению уровня воды в контррезервуаре, питающем водой эти магистрали. С помощью средств измерений измеряют расходы воды у Потребителей. Если жилые здания не оборудованы средствами измерений, то в нескольких жилых домах из группы однотипных по этажности, количеству квартир и уровню благоустройства должны быть предварительно установлены средства измерений требуемого калибра для временного использования при определении утечек воды из внутридомовой сети.

9.11. Величина скрытых утечек воды, Qскр , из водопроводной сети микрорайона

где ⅀Q — объем поданной в сеть микрорайона воды в м3 за t ч;

⅀Wпнс — объем воды, не учитываемый средствами измерений, определяемый согласно п.8.5. настоящей Методики;

⅀Qаб — объем воды, потребленный Потребителями за тот же период.

Общая величина скрытых утечек воды по населенному пункту за T суток

где: L — протяженность водопроводной сети населенного пункта, км;

l — общая протяженность водопроводной сети микрорайонов, км.

Примечания: 1. Величины Qаб и Wпнс относятся ко всем Потребителям микрорайона. Если средствами измерений охвачены единичные жилые дома в каждой группе однотипных домов, то результаты должны быть увеличены пропорционально числу домов в каждой группе.

2. Величину скрытых утечек определяют в нескольких микрорайонах, характерных по техническому состоянию водопроводной сети.

Сведения о величинах утечек воды фиксируются в таблицах по формам 1-5 приложения 6 Методики.

9.12. Естественная убыль воды определяется в соответствии с приложением 5 Методики. В нее включаются:

• потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

• потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии;

• потери на ветровой, капельный унос и испарение воды при эксплуатации фонтанов, установленных на водопроводной сети в случае, если фонтанные системы имеют балансовую принадлежность Услугодателя.

9.13. Скрытые утечки воды определяются любыми из методов, перечисленных в разделах 10 и 11 настоящей Методики, в зависимости от оснащения предприятий Услугодателя измерительными приборами.

9.14. В результате проведенной оценки определяется соотношение между объемом подачи воды в водопроводную сеть и объемами реализованной Потребителями воды в сумме с производственными расходами и потерями воды

Qпод − (Qреал + Qпр) = +/- ΔQ, (34)

где: Qпод — объем поданной воды в водопроводную сеть, м3/мес.;

Qреал — объем реализованной Потребителям воды (по оплаченным счетам за водоснабжение), м3/мес.;

Qпр — объем производственных расходов и потерь воды, полученный в результате оценки, проведенной по данной Методике, м3/мес.

В случаях когда:

ΔQ равна нулю или ΔQ положительна – проведенная оценка может свидетельствовать об эффективном использовании производственных расходов воды в системе водоснабжения;

ΔQ отрицательна – проведенная оценка может свидетельствовать о сверхнормативных производственных расходах и потерях воды в системе водоснабжения. В этом случае возникает необходимость разработки и реализации плана мероприятий по водосбережению в системе водоснабжения Услугодателя.

9.15. Среди первоочередных мер такого плана должны предусматриваться:

— борьба с утечками и нерациональным использованием воды;

— совершенствование методов и оборудования для дефектоскопии и диагностики водопроводной сети;

— устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупреждения появления в будущем;

— своевременное и качественное проведение текущего и капитального ремонтов;

— модернизация оборудования водопроводных и насосных станций и др.

С этой целью рекомендуются для проведения следующие работы:

— внедрение новых, более обоснованных принципов нормирования водопотребления, в частности, введение временных, а затем и постоянных эксплуатационных норм водопотребления населением (ЭНВН);

— применение новых методов и средств диагностики и дефектоскопии трубопроводов;

— паспортизация и составление математической модели водопроводной сети;

— применение труб из некорродирующих материалов, а также труб с внутренним антикоррозионным покрытием;

— применение новых методов ремонта и эксплуатации наружных и внутренних систем водоснабжения;

— применение более совершенной водопроводной арматуры и оборудования;

— автоматическое управление работой системы подачи и распределения водопроводной воды;

— снижение подачи воды и напоров в сети в ночное время суток;

— завершение создания системы полного учета воды при ее производстве, транспортировке и потреблении, составление общего баланса по потреблению питьевой воды населением;

— наращивание темпов реконструкции распределительных трубопроводов;

— полное обеспечение водопроводных станций и подстанций необходимыми для бесперебойного водоснабжения объемами резервуаров чистой воды;

— реконструкция насосных станций, оборудование всех насосных станций регуляторами частоты вращения электродвигателей, что позволит повысить надежность работы системы водоснабжения, уменьшить количество повреждений, сократить непроизводительные расходы воды и уменьшить расходы электроэнергии, совершенствование диспетчеризации и автоматизации управления всеми элементами системы водоснабжения города;

— оптимизация работы насосных станций и системы подачи и распределения воды;

— расширение объемов проведения ремонта внутренних систем водоснабжения (ремонт и замена неисправной водоразборной арматуры и труб) в жилом фонде, в первую очередь в тех домовладениях, где выявлены наибольшие величины утечек воды;

— применение во внутридомовых водопроводных сетях новой, водосберегающей арматуры, регуляторов напоров, квартирных приборов учета воды;

— наладка систем горячего водоснабжения, обеспечение циркуляции воды.

Мероприятия, относящиеся к компетенции собственников систем водоснабжения, включают в себя развитие систем водоснабжения, своевременную реновацию, обновление и перекладку изношенных и ветхих водопроводных сетей, техническое перевооружение основных производственных фондов, строительство новых регулирующих резервуаров, насосных станций, а также оснащение организаций водопроводно-канализационного хозяйства современными техническими средствами и техникой для эксплуатации.

Мероприятия, относящиеся к компетенции Услугодателя, являются по преимуществу эксплуатационными и включают в себя проведение планово-предупредительных ремонтов, перераспределение и управление потоками воды в целях снижения излишних напоров и амплитуды их колебания, своевременное обнаружение, локализация и ликвидация аварий, совершенствование системы учета расходов воды на собственные нужды и потерь воды.

10. Порядок обследований водопроводной сети с целью определения утечек воды

10.1. Для изучения состояния водопроводной сети, режима ее работы и выявления скрытых утечек воды проводятся следующие виды обследований и измерений на водопроводной сети, результаты которых используются при оценке объемов скрытых утечек:

— измерение расходов и напоров на определенных участках сети;

— телевизионный контроль внутреннего состояния трубопроводов;

— проведение манометрической съемки водопроводной сети;

— определение повреждений на водопроводной сети.

10.2. Телевизионный контроль проводится с целью выявления внутреннего состояния трубопроводов, составления паспортов (дефектных карточек) технического состояния водопроводных сетей, определения качества выполнения строительно-монтажных работ при прокладке новых и реконструированных трубопроводов.

10.3. Манометрическая съемка проводится с целью выявления участков с повышенным сопротивлением, определения напоров у потребителей и оптимизации режима работы водопроводной сети. Манометрическая съемка позволяет также обнаружить нарушения и сбои в работе водопроводной сети, вызванные, например, авариями на сети. Для проведения съемки в диктующих контрольных точках сети устанавливаются манометры, показания которых фиксируются одновременно в определенное время суток и заносятся в компьютер. Первичные манометры могут быть снабжены накопителями информации, которые позволяют непрерывно записывать и анализировать первичные данные в течение заданного срока (до 10 дней).

10.4. Определение мест повреждений на водопроводной сети производится путем фиксирования места возникновения акустических сигналов, которые возникают при истечении воды при повреждении напорных трубопроводов (свищ, расстыковка, трещина и др.). При этом применяются акустические и электронно-акустические способы определения мест повреждений напорных трубопроводов.

10.5. Способ акустического поточечного прослушивания с поверхности земли трассы водопровода заключается в том, что прослушивание трассы проводится через каждые 1-3 м с помощью геомикрофонов. Результаты измерений заносятся в память прибора, по которым и определяется место повреждения.

10.6. Корреляционный способ поиска скрытых повреждений заключается в том, что акустические сигналы, наведенные повреждением трубопровода, преобразуются в электрические сигналы и передаются в усилитель прибора-коррелятора. На корреляционный блок подаются радиосигналы от двух усилителей (излучателей), расположенных в начале и конце исследуемого участка. Коррелятор производит обработку поступающих данных и вычисляет расстояние от места утечки до ближайшего излучателя по формуле:

L = ( D – V × Δt ) / 2 , (35)

где: D — длина исследуемого участка;

V — скорость распространения звука в воде;

Δt — разница во времени распространения звука от места утечки до каждого излучателя.

10.7. Электронно-акустический способ с датчиками шума (например, Permalog и др.) позволяет определять возможные утечки на водопроводных сетях большой протяженности. Комплект приборов состоит из датчиков (регистраторов) и приемника. Датчики фиксируют место появления и интенсивность шума на водопроводной сети. Чувствительность регистратора, исходя из уровня чувствительности, не превышает 250 м, в связи с этим для обследования района необходимо расставлять систему датчиков, распределяя их согласно топологии водопроводной сети. Приемник сигналов устанавливается в автомобиле, служит для автоматического считывания показаний с ближайших датчиков посредством радиосвязи. Точное место утечки впоследствии определяют с помощью акустического коррелятора. Таким образом, за малый промежуток времени можно обследовать большие участки водопроводных сетей.

В процессе регистрации датчиком фиксируется интенсивность шума (рис. 2), а также количество записей (N) для каждой интенсивности шума.

Рис.2. Пример 2-часового периода регистрации интенсивности шума водопроводной сети

Результаты измерений преобразуются в виде интегрированного графика — профиля шума (рис. 3). По основным параметрам графика — величине интенсивности шума (I) и ширине полосы шума (Sp) — определяется значимость утечки.

Рис.3. Профиль шума с основными характеристиками

Полученные результаты измерений заносятся в банк данных для последующего анализа и проведения работ по ликвидации повреждений напорных трубопроводов.

11. Порядок определения объемов скрытых утечек воды

11.1. Для определения объемов скрытых утечек применяются:

— расчетно-аналитический метод (основные расчетные зависимости приведены в разделе 9 настоящей Методики);

— инструментально-статистические (экспериментальные) методы;

— комплексный метод, объединяющий эти методы.

К инструментально-статистическим (экспериментальным) методам определения объемов скрытых утечек на водопроводной сети относятся:

— метод, основанный на экспериментальном определении суммарной площади отверстий трубопровода;

— зональный метод измерений объемов скрытых утечек без отключения потребителей («открытый»);

— зональный метод измерений объемов скрытых утечек с отключением потребителей («закрытый»);

— метод, основанный на результатах непрерывного измерения расходов и напоров воды с выделением периода ночных расходов.

11.2. Метод, основанный на экспериментальном определении суммарной площади отверстий трубопровода.

Суммарную площадь отверстий на исследуемом участке трубопровода можно определить путем замера их площади при раскопках скрытых течей, обнаруженных при обследовании сети корреляционными приборами (см. раздел 10), либо по результатам телевизионного обследования внутреннего состояния трубопроводов. Объемы скрытых утечек трубопровода в этом случае определяются следующим образом:

qут = 3600 × μ × t × ⅀ ω × √2gH, (36)

или

qут = 9600 × t × ⅀ ω × √H, (37)

где: qут — объем скрытых утечек на исследуемом участке трубопровода;

⅀ω — суммарная площадь живого сечения всех обнаруженных отверстий на участке;

μ — коэффициент, равный 0,6;

H — средний напор воды в трубопроводе на обследованном участке;

t –продолжительность утечки, ч.

11.3 . Зональный метод измерений объемов скрытых утечек («открытый») без отключения потребителей.

Зональные методы измерений объемов скрытых утечек требуют предварительного изучения работы выбранных участков водопроводной сети в следующей последовательности:

— производится расчет объемов водопотребления отдельных зон водоснабжения на водопроводной сети (с населением от 30000 до 300000 человек). Для малых населенных пунктов размеры зон определяются из условия, что их общее количество должно быть не менее 3 при примерно равной численности населения в каждой зоне;

— определяется объем неучтенных расходов и потерь воды расчетно-аналитическим методом как разность подачи воды в зону и ее потребление абонентами;

— на основе предварительных расчетов для дальнейшего проведения работ по измерению утечек выбираются зоны водоснабжения с относительно высоким уровнем дисбаланса между подачей и реализацией воды;

— внутри намеченных зон водоснабжения выбирается ряд участков зональных измерений (УЗИ) с населением от 3000 до 10000 человек.

При выборе участка для организации зональных измерений учитываются следующие факторы:

— наличие на участке достаточного количества исправных приборов учета для измерения водопотребления;

— относительно высокая удельная аварийность на сетях и вводах в дома;

— минимальное количество задвижек, которые необходимо закрыть для изолирования зоны.

11.4. Участок зональных измерений на время производства замеров изолируется от остальной части водопроводной сети закрытием задвижек. Вода может поступать в зону сети через один или несколько питающих вводов, оборудованных приборами учета воды. Схема зонального метода измерений объемов скрытых утечек без отключения потребителей показана на рис. 4.

Рис. 4. Схема зонального метода измерения скрытых утечек на водопроводной сети без отключения потребителей (открытая).

11.5. Работы выполняются в следующей последовательности.

1. Составляется схема участка зональных измерений, на которой в масштабе 1:500 или 1:2000 наносятся водопроводные сети, гидранты, запорная арматура, измерительные камеры и потребители.

2. Заполняется паспорт участка зональных измерений, включающий:

— сведения о потребителях (степень благоустройства, вид системы горячего водоснабжения, этажность домов, количество жителей в домах);

— описание водопроводной сети (ведомость водопроводных труб с указанием материала, диаметра и года прокладки и итоговой общей протяженности труб в пределах зоны измерений).

3. Проводятся обследование и подготовка сети, включающие:

— выявление и устранение всех видимых утечек;

— пробную изоляцию измерительной зоны и проверку отсутствия притока в нее воды через отключающую арматуру с ремонтом или заменой негерметичных задвижек;

— проверку на пригодность узлов учета потребления воды у всех Потребителей, входящих в зону измерений, для выполнения измерений.

4. Оборудуется измерительная камера на питающем вводе участка зональных измерений (одна или несколько).

5. Выполняется измерение притока воды в зону измерений.

6. Выполняются одновременно измерения потребления воды у всех входящих в зону Потребителей. При необходимости используется оборудование для автоматического считывания показаний.

7. Проводится обработка результатов — определение расхода воды в единицу времени и удельного расхода (на 1 км сетей участка зональных измерений).

8. Объем скрытых утечек определяется как разность показаний приборов учета воды, установленных на питающих вводах зоны, и установленных на абонентских вводах, за один и тот же промежуток времени.

9. По мере накопления данных, полученных в различных районах города, отличающихся состоянием и параметрами трубопроводов, строятся регрессионные зависимости, позволяющие определить удельную величину скрытой утечки в зависимости от года прокладки, материала и диаметра труб, а также от интенсивности проведения работ по ремонту сети.

11.6. Зональный метод измерений объемов скрытых утечек («закрытый») с отключением потребителей отличается от предыдущего метода тем, что на период измерений от сети отключаются все потребители воды в выбранной «закрытой» зоне. Обычно измерения производятся в ночное время, когда могут быть закрыты задвижки на домовых вводах. Величина скрытых утечек определяется по показаниям расходомеров, установленных на питающих вводах зоны. Определение величины скрытых утечек в зоне измерений с отключением потребителей является наиболее точным. Недостатком метода являются его трудоемкость и временные неудобства для потребителей.

11.7. Работы по составлению схемы и паспорта зоны измерений, подготовки сети к проведению измерений выполняются в той же последовательности (п.п. 1-9), что и предыдущим способом, за исключением п. 6 (см. выше). Дополнительно проводятся работы по отключению абонентов. Эти работы следует, по возможности, выполнять в ночное время с минимальными неудобствами для потребителей, их оповещением и всеми установленными согласованиями на выполнение временного отключения. Для экспериментальной оценки влияния интенсивности ремонтов сети на величину скрытых утечек в выбранных зонах проводятся повторные измерения. Результаты этих измерений могут быть использованы в дальнейшем для планирования объемов первоочередных работ по ремонту сетей, приводящих к существенному снижению утечек воды. Характер зависимости между интенсивностью проведения ремонтов сети и величиной скрытых утечек представлен на рис. 5.

11.8. Метод определение объемов скрытых утечек на основании измерений ночных расходов допускается к применению для измерения расходов воды, поступающей в отдельные районы города, предприятия, домовладения. Его основы рассмотрены в Методике определения ЭНВН населенных пунктов, использующей опыт отечественных и зарубежных исследовательских и производственных организаций и предприятий.

11.9. Для применения метода определения скрытых утечек на основании замеров ночных расходов приборы учета воды, установленные на насосных станциях, водопроводных вводах в отдельные здания, следует дополнительно укомплектовать узлом импульсного выхода, соединенного с приборами накопления информации. Они предназначены для сбора, обработки, хранения и передачи на компьютер данных, полученных со счетчиков с узлом импульсного выхода. Электронная структура прибора устроена на базе микропроцессора, который для каждого полученного потока импульсов рассчитывает мгновенный расход и сохраняет его в хронологической последовательности.

11.10. Определение расхода воды в заданных параметрах производится автоматически пересчетом по формуле:

Q = n × P × 3,6/T × N, (38)

где: n — количество импульсов за установленный период времени;

P — значимость (вес) импульса, задается при установке прибора;

T — количество входных оптических считываний;

N — частота считываний и обработки входной информации оптических или других импульсов (по паспорту прибора, например, для приборов «CURCA», «DEBIDOS» частота считываний составляет 31,25 мс).

В ходе измерений определяются:

— среднечасовые расходы воды в течение всего периода измерений (не менее 7 суток);

— минимальные и максимальные часовые расходы воды за период измерений;

— количество потребленной воды за каждый промежуток времени определения расхода;

— мгновенные минимальные и максимальные расходы потребляемой воды за определенный промежуток времени.

Рис.5. Общий вид зависимости величины утечек от доли капитально

отремонтированных водопроводных сетей: 1 — частота появления утечек, % от общей подачи; 2 — интенсивность восстановления сети, % от общей протяженности сети.

Параллельно выполняются измерения напора на сети (в точках измерения расхода). Пример результатов таких замеров приведен на рис. 6.

11.11. На основании замеров ночных расходов допускается определять утечки в жилых, общественных и производственных зданиях при отсутствии ночного водопотребления.

Величина потерь (утечек) воды qут определяется по минимальному (мгновенному) ночному расходу воды и данным о напорах в дневное и ночное время, по формуле:

где: qноч — минимальный (мгновенный) ночной расход воды, м3/ч;

K — эмпирический коэффициент, равный 0,85;

Hэф.дн — эффективный напор в дневное время;

Hэф.н — эффективный напор в ночное время (с 1 до 5 ч).

11.12. Для жилых домов вычисляется удельная величина ночного расхода и утечки на одного жителя qж.ноч и qж.ут. По мере накопления информации устанавливаются статистически достоверные показатели qж.ноч и qж.ут для групп жилых домов, отличающихся степенью благоустройства, плотностью заселения квартир, формой собственности и другими факторами, определяемыми с учетом местных условий.

11.13. Пример результатов измерений расходов и напоров данным способом на вводе в здание показан на рис. 7.

Рис.7. Пример результатов измерений расходов и напора на вводе в здание

11.14. Работы по определению скрытых утечек в отдельных районах (зонах водоснабжения) выполняются в следующей последовательности:

— выбирается изолированный район города (зона водоснабжения), общая подача в которых известна и определяется приборами с записью мгновенных показаний;

— на основе периода измерений не менее 7 суток определяется мгновенный ночной расход зоны водоснабжения qз.ноч;

— определяются общие ночные утечки в жилых домах:

⅀ qж.ноч = ⅀ qж.ноч × Nж , (40)

где: Nж — количество жителей в зоне водоснабжения.

Величина qж.ноч устанавливается по статистически достоверной выборке домов, принятой для системы коммунального водоснабжения:

— на основе замеров или обработки статистических данных о водопотреблении находятся ночные расходы прочих абонентов, сумма qпа.ноч;

— скрытая утечка в ночное время рассчитывается на основании равенства:

qут.ноч = qз.ноч − ⅀ qж.ноч − ⅀ qпа.ноч (41)

— суточная скрытая утечка определяется по формуле (38), в которой вместо ночной утечки здания qут.ноч используется скрытая утечка в ночное время по всей зоне водоснабжения сумма qут.ноч;

— на основе скрытой суточной утечки и протяженности трубопроводов в зоне водоснабжения рассчитывается удельная скрытая утечка на 1 км водопроводной сети.

11.15. Комплексный способ определения величины скрытых утечек подразумевает, как правило, поэтапное проведение изучения и оценки величин скрытых утечек. Вначале производится оценка величин неучтенных расходов и утечек воды расчетно-аналитическим способом. На основе проведенного анализа выбираются наиболее неблагоприятные участки водопроводной сети, имеющие наибольшие объемы утечек. На них проводятся подготовительные работы по обнаружению и ликвидации наиболее крупных утечек. Затем в этой зоне производится экспериментальное измерение величины скрытых утечек, применяется открытый или закрытый способ УЗИ. Накапливаются и обрабатываются данные о ночных расходах воды, насосные станции оборудуются расходомерами с накопителями мгновенных расходов. Выполняется определение объемов скрытых утечек на основании определения ночных расходов в зонах водоснабжения. Все измерения периодически повторяются. Мониторинг на основании ночных расходов в зонах водоснабжения, обслуживаемых насосными станциями, может выполняться непрерывно. Комплексный метод является наиболее точным, так как позволяет продублировать определение изучаемых показателей разными способами и уменьшить ошибки в оценке показателей.

11.16. Настоящая Методика не отвергает применение других методов обследования и определения утечек воды (зарубежные специализированные фирмы) при соответствующем обосновании и подтверждении их эффективности.

Гидравлический расчет

К гидравлическим параметрам труб круглого сечения относятся:

- наполнение h/d — отношение высоты наполнения h к диаметру трубы d;

- площадь живого сечения ω, м2;

- смоченный периметр х, м;

- гидравлический радиус R= ω/x, м.

Значения гидравлических параметров труб круглого сечения, являющиеся функциями их диаметра и наполнения, указаны в таблице 6.

Таблица 6

|

Наполнение в долях от d |

Площадь живого сечения ω в долях от d2 |

Смоченный периметр х в долях от d |

Гидравлический радиус R в долях от d |

|

0,1 |

0,0409 |

0,6441 |

0,0635 |

|

0,2 |

0,1118 |

0,9270 |

0,1206 |

|

0,3 |

0,1982 |

1,1597 |

0,1709 |

|

0,4 |

0,2934 |

1,3697 |

0,2142 |

|

0,5 |

0,3927 |

1,5708 |

0,2500 |

|

0,6 |

0,4920 |

1,7723 |

0,2776 |

|

0,7 |

0,5872 |

1,9825 |

0,2962 |

|

0,8 |

0,6736 |

2,2143 |

0,3042 |

|

0,9 |

0,7445 |

2,4983 |

0,2980 |

|

1,0 |

0,7854 |

3,1416 |

0,2500 |

Наименьший диаметр труб из полимерных материалов при самотечном движении сточных вод следует принимать, мм:

200 — для уличной сети бытовой и производственной систем канализации;

140 — для внутриквартальной бытовой и производственной систем канализации;

250 — для уличной сети дождевой и общесплавной систем канализации;

200 — для внутриквартальной сети дождевой и общесплавной систем канализации,

Для производственной системы канализации при обосновании допускается применять трубы диаметром менее 140 мм.

Наименьший уклон труб из полимерных материалов всех систем канализации принимается в зависимости от допустимой минимальной скорости движения сточных вод в них по таблице 7.

Таблица 7

|

Диаметр трубы d, мм |

110 | 125-140 | 160-200 |

| Минимальный уклон | 0,010 | 0,009 | 0,005-0,007 |

При диаметре трубы более 200 мм наименьший уклон принимают ориентировочно равным i = 1/d.

За расчетное наполнение труб из полимерных материалов можно принять следующие величины из таблицы 8.

Таблица 8

|

Диаметр трубы d, мм |

110 | 125-250 | 280-400 | 450-900 | 1000-1200 |

|

Расчетное наполнение трубы |

0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |

Для незагрязненных производственных сточных вод, а также для дождевых вод допускается принимать расчетные наполнения труб из полимерных материалов по таблице 9.

Таблица 9

| Диаметр трубы d, мм | 125-250 | 280-400 | 450-1200 |

| Расчетное наполнение трубы | 0,80 | 0,9 | 1,00 |

Минимальную скорость движения сточных вод в канализационных трубопроводах из полимерных материалов следует принимать с учетом состава и крупности содержащихся в них взвешенных веществ, гидравлического радиуса или наполнения трубы.

Минимальная скорость движения бытовых и дождевых сточных вод с учетом расчетного наполнения трубы определяется по таблице 10.

Таблица 10

| Диаметр трубы d, мм | 110-250 | 280-400 | 450-500 | 560-800 | 900-1200 |

| Минимальная скорость, м/с | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,15 |

Таблицы для гидравлического расчета безнапорных труб COREX рассчитаны по формулам (1) и (8).

Уклон трубопровода системы водоотведения i, следует определять по формуле:

i = λsVbs/2g4Rs, (1)

где λs — коэффициент гидравлического сопротивления трения по длине трубопровода;

V — средняя скорость течения сточных вод, м/с;

bs — безразмерный показатель степени, харакеризующий режим турбулентного течения жидкости — переходный (bs<2) или квадратичный (bs =2). При bs>2 следует принимать bs=2;

g — ускорение свободного падения, м/с2;

Rs — гидравлический радиус потока, м.

λs = 0,2(Kэ/4Rs)a, (2)

где Кэ — коэффициент эквивалентной шероховатости.

Для труб COREX рекомендуется принимать Кэ = 0,02.

а — эмпирический показатель степени, зависящий от Кэ.

а = 0,3124 • Kэ0,0516 (3)

bs = 3 — lgReкв/lgReф, (4)

где Reкв, lgReф — число Рейнолдса.

Число Рейнольдса определяется по формулам:

Reкв = 500•4Rs/Kэ, (5)

Reф = V•4Rs/V, (6)

где V — коэффициент кинематической вязкости стоков, м2/с.

Значение коэффициента кинематической вязкости стоков следует принимать с учетом их температуры и количества транспортируемых взвешенных веществ по таблице 11.

Таблица 11

|

Температура стоков,°С |

Значения v, 10-6 м2/с, при количестве взвешенных веществ, мг/л | ||||||

|

<100 |

100 |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

|

|

2 |

1,67 |

2,17 |

2,67 |

3,17 |

3,67 |

4,17 |

4,67 |

|

3 |

1,61 |

1,83 |

2,05 |

2,77 |

2,49 |

2,71 |

2,93 |

|

4 |

1,56 |

1,68 |

1,80 |

1,92 |

2,04 |

2,16 |

2,28 |

|

5 |

1,52 |

1,60 |

1,68 |

1,76 |

1,84 |

1,92 |

2,00 |

|

6 |

1,47 |

1,52 |

1,58 |

1,63 |

1,69 |

1,76 |

1,80 |

|

7 |

1,42 |

1,46 |

1,50 |

1,54 |

1,58 |

1,62 |

1,67 |

|

8 |

1,39 |

1,42 |

1,45 |

1,48 |

1,51 |

1,54 |

1,58 |

|

9 |

1,35 |

1,37 |

1,40 |

1,42 |

1,45 |

1,47 |

1,49 |

|

10 |

1,31 |

1,33 |

1,35 |

1,37 |

1,39 |

1,41 |

1,43 |

|

11 |

1,27 |

1,29 |

1,30 |

1,32 |

1,34 |

1,35 |

1,37 |

|

12 |

1,24 |

1,25 |

1,27 |

1,28 |

1,30 |

1,31 |

1,32 |

|

13 |

1,21 |

1,22 |

1,23 |

1,25 |

1,26 |

1,27 |

1,28 |

|

14 |

1,17 |

1,18 |

1,19 |

1,20 |

1,21 |

1,22 |

1,23 |

|

15 |

1,14 |

1,15 |

1,16 |

1,17 |

1,18 |

1,18 |

1,19 |

|

16 |

1,11 |

1,12 |

1,13 |

1,13 |

1,14 |

1,15 |

1,16 |

|

17 |

1,09 |

1,10 |

1,10 |

1,11 |

1,12 |

1,12 |

1,13 |

|

18 |

1,06 |

1,07 |

1,07 |

1,08 |

1,08 |

1,09 |

1,10 |

|

19 |

1,03 |

1,04 |

1,04 |

1,05 |

1,05 |

1,06 |

1,06 |

|

20 |

1,01 |

1,02 |

1,02 |

1,02 |

1,03 |

1,04 |

1,04 |

|

21 |

0,99 |

1,00 |

1,00 |

1,00 |

1,01 |

1,01 |

1,02 |

|

22 |

0,95 |

0,96 |

0,97 |

0,97 |

0,98 |

0,98 |

0,98 |

|

23 |

0,93 |

0,94 |

0,95 |

0,95 |

0,96 |

0,96 |

0,96 |

|

24 |

0,91 |

0,92 |

0,93 |

0,93 |

0,93 |

0,94 |

0,94 |

|

25 |

0,90 |

0,90 |

0,91 |

0,91 |

0,91 |

0,92 |

0,92 |

Значения коэффициента кинематической вязкости v следует принимать:

— для бытовых стоков равной 1,49 • 10-6 м2/с;

— для чистой воды, с учетом ее расчетной температуры tc, коэффициент vв определяют по таблице 12.

Таблица 12

| tc, °С | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |

| 10-6vв, м2/с | 1,52 | 1,31 | 1,24 | 1,17 | 1,11 | 1,06 | 1,01 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,51 | 0,47 |

Средняя скорость течения жидкости VH, м/с, при неполном наполнении трубопровода определяется по формуле:

VH = Vn(Rsh/Rsn)(1+a)/bs (7)

где Vn — средняя скорость течения жидкости при полном наполнении трубопровода, м/с;

Rsh, Rsn — гидравлические радиусы при неполном и полном наполнении трубопровода, м.

Расход стоков при конкретном заполнении трубопровода qs, м3/с, определяется по формуле:

qs = VHω, (8)

где ω — живое сечение потока жидкости при данном наполнении трубопровода, м2.

ω = KωD21 (9)

где Kω — коэффициент, учитывающий соотношение живых сечений потока при частичном и полном заполнениях трубопровода (таблица 13);

D1 — расчетный (внутренний) диаметр труб, м.

Таблица 13

|

h/D |

Kω |

R |

Rsh/Rsn* |

VH/Vn* |

qh/qn* |

|

0,30 |

0,19817 |

0,1709 |

0,6836 |

0,78 |

0,20 |

|

0,35 |

0,24498 |

0,1935 |

0,7816 |

0,86 |

0,28 |

|

0,40 |

0,29337 |

0,2142 |

0,8568 |

0,92 |

0,34 |

|

0,45 |

0,34278 |

0,2331 |

0,9322 |

0,96 |

0,43 |

|

0,50 |

0,39270 |

0,2500 |

1,0000 |

1,00 |

0,50 |

|

0,55 |

0,44262 |

0,2649 |

1,0617 |

. |

0,59 |

|

0,60 |

0,49203 |

0,2776 |

1,1104 |

1,07 |

0,66 |

|

0,65 |

0,54042 |

0,2881 |

1,1596 |

0,76 |

|

|

0,70 |

0,58723 |

0,2962 |

1,1048 |

1,08 |

0,84 |

|

0,75 |

0,63185 |

0,3017 |

1,2053 |

0,88 |

|

|

0,80 |

0,67357 |

0,3042 |

1,2168 |

1,07 |

0,91 |

|

0,85 |

0,71152 |

0,3033 |

1,2054 |

— |

0,95 |

|

0,90 |

0,74452 |

0,2980 |

1,1920 |

1,04 |

0,98 |

|

0,95 |

0,77072 |

0,2865 |

1,1115 |

0,99 |

|

|

1,00 |

0,78540 |

0,2500 |

1,0000 |

1,00 |

1,00 |

* с использованием этих соотношений могут быть с точностью до 5% также определены скорости и расходы при полном «п» и частичном «н» заполениях.

Гидравлический радиус потока трубопровода, работающего с частичным наполнением, Rs, м, определяется по формуле:

Rs = RD1 (10)

При расчетном наполнении трубопровода, равном или более 0,3 его наружного диаметра, допускается пользоваться таблицами, а также номограммой, составленной для бытовых сточных вод с кинематической вязкостью v = 1,49 • 10-6 м2/с.

Для подбора диаметров труб допускается пользоваться номограммой для определения величины расчетного диаметра сомотечного трубопровода.

Зависимость водного давления от диаметра трубопровода

Между давлением водного потока и трубным диаметром наблюдается прямая зависимость, описываемая законом Бернулли.

Согласно нему при возрастании давления воды скорость течения снижается, и наоборот.

В трубах с различным сечением за одинаковый промежуток времени протекает равный объем воды. Поэтому на широких участках она течет медленнее, чем по узким.

Таблица соотношения

Водорасход напрямую зависит от пропускной способности. Это такая величина, которая показывает максимальный объем, проходящий через систему за определенный временной промежуток и при определенном давлении.

Для труб с разным диаметром такая величина разнится. Подробная информация указана в таблице ниже:

Истечение жидкости через отверстия

Рассмотрим истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре (рис. 12.1). Отверстие в тонкой стенке – это отверстие, диаметр которого минимум в 3 раза больше толщины стенки, т.е.

do> 3d.