РасположениеПравить

Северная Америка омывается с запада Тихим океаном с Беринговым морем, заливами Аляска и Калифорнийским, с востока Атлантическим океаном с морями Лабрадор, Карибским, заливом Святого Лаврентия и Мексиканским, с севера — Северным Ледовитым океаном с морями Бофорта, Баффина, Гренландским и Гудзоновым заливом.

С запада отделена от Евразии Беринговым проливом. С юга отделена от Южной Америки Панамским перешейком.

В состав Северной Америки включают также многочисленные острова: Гренландия,

Канадский арктический архипелаг, Алеутские острова, остров Ванкувер, архипелаг Александра и др. Площадь Северной Америки вместе с островами 24,2 млн км², без островов 20,4 млн км².

Крайние точки Северной Америки:

- Северная точка — мыс Мёрчисон, 71°50′ с. ш. 94°45′ з. д.HGЯO

- Южная точка — мыс Марьято, 7°12′ с. ш. 80°52′ з. д.HGЯO

- Западная точка — мыс Принца Уэльского, 65°35′ с. ш. 168°05′ з. д.HGЯO

- Восточная точка — мыс Сент-Чарльз (мыс), 52°24′ с. ш. 55°40′ з. д.HGЯO

Протяжённость Северной Америки с севера на юг составляет 66°, или же 7326 км, а протяжённость с запада на восток равна 102°, или около 5700 км[источник не указан 1563 дня]. Также этот материк имеет наибольшую протяжённость береговой линии, достигающей 60 тыс. км длины.

История открытия Северной АмерикиПравить

1000 лет назад материка достигают древние жители Скандинавии — викинги.

В 982 году Эрик Рыжий был изгнан из исландской колонии за совершённое им убийство. Он услышал рассказы о землях, лежавших на расстоянии около 1000 километров от Исландии. Туда он и отправился вместе с небольшим отрядом. После трудного плавания ему удалось достигнуть этой земли. Эрик назвал это место Гренландией («зелёная страна»). В 986 году Эрик собрал группу викингов, которые обосновались на открытом им острове.

Сын Эрика Лейф Счастливый отправился ещё дальше и достиг полуострова Лабрадор.

12 октября 1492 года Америку открывает Христофор Колумб.

В мае 1497 года Джон и Себастьян Каботы отплыли из порта Бристоля на судне «Мэтью». В конце июня они высадились на острове, названном Ньюфаундленд, приняв его за Азию, и продолжали плавание вдоль побережья к востоку от залива Святого Лаврентия. Проплавав вдоль берега около месяца и обнаружив крупные запасы рыбы, они взяли обратный курс.

В апреле 1534 года отплыв из города Сен-Мало, француз Жак Картье через 20 дней достиг острова Ньюфаундленд и, обогнув остров, через пролив Бен-Иль вошёл в залив Святого Лаврентия. Составив карты местности, Картье вернулся обратно во Францию. В 1535 году три корабля Картье вновь подошли к Ньюфаундленду. Он обогнул с севера остров Антикости и вошёл в устье реки Святого Лаврентия. Наняв проводников-гуронов, француз повёл корабли по реке и вскоре прибыл к месту, которое индейцы называли Стадикона (теперь там расположен город Квебек).

В начале октября французы прибыли в поселение ирокезов Ошелага. Картье поднялся на возвышавшуюся над деревней гору, которую назвал Мон-Руаяль (Королевская гора). С горы были видны пороги, которые не позволяли судам подниматься выше по реке. Картье вернулся в Стадакон. Французы зазимовали здесь построив форт.

В 1541 году началось третье плавание Картье. Он должен был основать в исследованных им землях колонии под общим названием Новая Франция. Но задумка не удалась. Путешественник вернулся во Францию, попал там в немилость и умер в забвении в 1557 году.

В 1608 году Самуэль де Шамплейн на месте деревни Стадакона основал город Квебек, а в 1611 году вблизи поселения Ошелага — Монреаль.

В середине XVIII века состоялось открытие западного побережья материка во время Великой Северной экспедиции. В июле 1741 года команда корабля «Святой Пётр» под командованием Витуса Беринга увидела американское побережье примерно на 58° с. ш., а корабль «Святой Павел» под командованием Алексея Ильича Чирикова подошёл к американским берегам чуть южнее — близ 55° с. ш.

ГеологияПравить

Геологическая карта Северной Америки

Древний материк Лаврентия сформировал ядро Северной Америки в период от 1,5 до 1 млрд лет назад в протерозойском эоне[8]. Между поздним палеозоем и ранним мезозоем Северная Америка, как и другие современные континенты, отделилась от суперконтинента Пангеи.

Геология КанадыПравить

Канада является одним из старейших геологических регионов мира, более половины её территории сложено из докембрийских пород, которые были над уровнем моря с начала палеозойской эры [9]. Минеральные ресурсы Канады очень разнообразны и обширны[9]. Канадский щит, находящийся на севере континента, располагает запасами руд железа, никеля, цинка, меди, золота, свинца, молибдена и урана. В Арктике не так давно были также открыты значительные концентрации алмазов, что делает Канаду одним из крупнейших в мире поставщиков алмазов[10]. На протяжении всего Канадского щита располагается множество шахтёрских городов по добыче полезных ископаемых. Крупнейший и самые известные из них — Грейтер-Садбери в провинции Онтарио. Месторождения Садбери являются исключением из нормального процесса формирования минералов, так как существуют веские доказательства того, что Садберийский бассейн образовался на месте древнего метеоритного кратера. Рядом расположена менее известная Магнитная аномалия Темагами, имеющая поразительное сходство с Садберийским бассейном, что позволяет предполагать о наличии здесь второго кратера, столь же богатого металлическими рудами[11].

Геологические провинции СШАПравить

Объединение из 48 штатов США, лежащее южнее Канады, может быть разделена на примерно пять физико-географических провинций:

- Кордильеры

- Канадский щит

- Стабильная платформа

- Прибрежная равнина

- Аппалачский пояс складкообразования.

Геология Аляски относится к Кордильерам, в то время как крупные острова штата Гавайи образованы неогеновыми вулканами, расположенными над горячей точкой.

Геология Центральной АмерикиПравить

Центральная Америка является достаточно геологически активной с происходящими время от времени землетрясениями и извержениями вулканов. В 1976 году Гватемала пострадала от сильного землетрясения, в котором погибли 23 000 человек; Манагуа, столица Никарагуа, разрушалась землетрясениями в 1931 и 1972 годах, в последнем случае погибло около 5000 человек; три землетрясения опустошили Сальвадор, одно в 1986 году и два в 2001; в 2009 году землетрясение разрушило северную и центральную области Коста-Рики, погибли по меньшей мере 34 человека, также в Гондурасе, в результате мощного землетрясения 2009 года погибли 7 человек.

В регионе нередки извержения вулканов. В 1968 году проснулся вулкан Ареналь в Коста-Рике, из-за извержения погибло 87 человек. Плодородные почвы от выветривания вулканических лав позволяют поддерживать высокую плотность населения в плодородных сельскохозяйственных горных районах.

Центральная Америка имеет много горных хребтов, самыми протяжёнными являются Сьерра-Мадре-де-Чьяпас, Кордильера-Изабелла и Кордильера-де-Таламанка. Между хребтами лежат плодородные долины, которые подходят для жизни людей, и где в настоящее время проживает большинство населения Гондураса, Коста-Рики и Гватемалы. Климат и почвы долин также пригодны для производства кофе, фасоли и других культур.

Береговые хребты протянулись на западе Северной Америки. На востоке горная система Аппалачи. Это очень древние, разрушающиеся горы. Существуют такие горные хребты как Сьерра Невада, Каскадные горы, Скалистые горы.

РельефПравить

Лаврентийская возвышенность соответствует материковой части Канадского щита. Особенности её рельефа связаны с длительной денудацией и ледниковой обработкой. Полого-волнистая поверхность возвышенности имеет высоты 1537—6100 метров.

Северная Америка из космоса

Центральные равнины соответствуют части плиты Северо-Американской платформы. Высота 200—500 м. Рельеф эрозионный и слабоволнистый, а в северной части рельеф ледниковый с моренными грядами и зандровыми полями. В южной части этого рельефа находятся лесовые покровы. К таким возвышенностям относится возвышенность Озарк (высота около 760 м) и низкогорье Уошито (до 884 м), представляющее собой складчатое основание эпигерцинской платформы.

Великие равнины являются предгорным плато Кордильер. Высота 500—1500 м. Появились в эпоху ларамийской складчатости, из-за накопления продуктов разрушения Кордильер и последующего поднятия поверхности. Геоморфологическое строение достаточно сложное, имеются коренные, моренные, флювиогляциальные и лёссовые четвертичные породы.

Береговые низменности соответствуют эпигерцинской платформе на юге материка. Высота не выше 200 метров. В тыловых частях множество эрозионных форм, в прибрежной зоне — бары, лагуны, песчаные пляжи, косы, плоские низкие террасы.

Наивысшая точка Северной Америки — гора Денали (до 2015 года называлась Мак-Кинли) — 6190 м,

самая низкая — Долина Смерти — 86 м ниже уровня моря.

- Горы

- Скалистые горы

- Каскадные горы

- Береговые хребты

- Сьерра-Невада

- Аппалачи

- Кордильеры

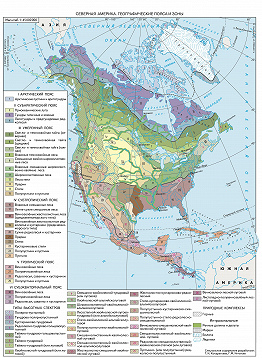

КлиматПравить

См. Биоклиматический закон Хопкинса

Климат от арктического на крайнем севере до субэкваториального в Центральной Америке и Вест-Индии, в прибрежных районах океанический, во внутренних — континентальный. Средние температуры января возрастают от −36 °C (на севере Канадского Арктического арх.) до 20 °C (на юге Флориды и Мексиканского нагорья), июля — от 4 °C на севере Канадского Арктического арх. до 32 °C на юго-западе США. Наибольшее количество осадков выпадает на Тихоокеанском побережье Аляски и Канады и на северо-западе США (2000—3000 мм в год); юго-восточные районы материка получают 1000—1500 мм, Центральные равнины — 400—1200 мм, межгорные долины субтропических и тропических районов Кордильер — 100—200 мм. К северу от 40—44° с. ш. зимой формируется устойчивый снежный покров. Лето тёплое, с редкими ливнями, засухами и суховеями.

Климатические условия Северной Америки исключительно разнообразны. Это «самый северный» континент Земли, ближе всего подходящий к полюсу, в то же время, протянувшийся более чем на 7 тысяч километров с севера на юг. Материк расположен во всех климатических поясах планеты, исключая экваториальный пояс. Из-за такого разнообразия типов климата в Северной Америке сформировались практически все природные зоны Земли, а живая природа материка отличается исключительным многообразием видов растений и животных.

Арктический климат характерен для островов Канадского Арктического архипелага и Гренландии. Голые каменистые арктические пустыни на юге покрыты мхами и лишайниками, на севере скрыты под толстыми покровными ледниками. Зимы исключительно суровы, температуры в среднем варьируют от −32 °C до −40 °C и ниже во внутренних районах Гренландии. Осадков выпадает очень мало менее 250—100 мм в год. Лето практически не наступает, только в самые жаркие месяцы года температура воздуха поднимается выше 0 °C.

Субарктический климатический пояс располагается на севере Канады и Аляски. Здесь представлены природные зоны тундры и лесотундры. Лето очень короткое, снега тают в июне, а тёплая погода держится около месяца. За полярным кругом наступает полярная ночь и полярный день. С продвижением на север осадков выпадает всё меньше — от 500 до 100 мм в год. Зимой температуры опускаются от −24 до −40 °C. Зимы суровы и продолжительны. Максимум осадков приходится на лето, когда над регионом господствует умеренная воздушная масса. Летом температура поднимается от 0 до +16 °C на юге.

Умеренный пояс — самый обширный климатический пояс Северной Америки, занимающий север Соединённых Штатов и южную часть Канады. Умеренный пояс также делится на три сектора. Наиболее мягким из них является западный. За счёт тёплого Северо-Тихоокеанского течения Здесь выпадает большое количество осадков, преимущественно приходящихся на зиму. Самое большое количество снега, зафиксированное на материке, выпало за год именно здесь — в районе вулкана Рейнир (США) — за зиму 1971-72 гг. оно составило 31 102 мм. В среднем, осадков здесь выпадает от 2000 до 3000 мм. Лето достаточно прохладное с температурами +8 — +16 °C. Зимы относительно умеренного климата тёплые от 0 до −16 °C на севере. Центральный сектор значительно более суровый. Здесь наблюдается континентальный и резко континентальный типы климата, в отличие от морского на западе. Количество осадков, в среднем, от 250 до 500 мм в год. За счёт большого количества ясных дней в году (из-за удалённости от океана) здесь наблюдаются очень большие годовые амплитуды температур — от +16 — +24 °C летом до −8 −32 °C зимой. На севере располагается природная зона тайги, достаточно резко переходящей в степи. Из-за очень резкого климата лиственные леса здесь занимают небольшие территории. Восточный сектор находится под влиянием муссонов. Осадков здесь выпадает от 2000 мм на берегу Атлантического океана до 500—1000 мм внутри материка. Здесь тёплое лето +16 — +24 °C и прохладная, но тоже относительно тёплая снежная зима с температурами от 0 до −16 °C. Север сектора занят бореальными (северными) лесами или тайгой, юг — смешанными и широколиственными лесами.

Субтропический климатический пояс находится на территории северной Мексики и южной части США. На этом материке он занимает очень большую площадь, однако, по этим же причинам — из-за большой протяжённости с запада на восток не все его районы благоприятны для проживания. Пояс можно также разделить на три сектора. Западный протянулся тонкой полоской по тихоокеанскому побережью — в предгорьях Кордильер. Здесь расположены природные зоны смешанных лесов (на севере) и жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников (на юге). Здесь наблюдается жаркое лето со средними температурами от +16 до +24 °C и прохладная зима +8 — 0°С. Осадков выпадает от 500 до 2000 мм, их количество растёт с юга на север. Центральный или континентальный сектор характеризуется неблагоприятными климатическими условиями. Большие площади сектора заняты Кордильерами, на равнинах формируются пустыни. Здесь господствуют сухие континентальные воздушные массы, осадков выпадает мало — от 100 до 500 мм в год. Температура воздуха колеблется от +32 — +16°С летом до +8 −8°С зимой. Для центральных субтропиков США и Мексики насущной проблемой сегодня является разрастание пустынь и иссушение климата. При движении на восток пустыни переходят в степи и лесостепи. Восточный сектор находится под влиянием муссонов. Осадков здесь выпадает очень много более 1000—2000 мм в год, местами это вызывает заболачивание местности. Влажный климат способствует произрастанию переменно влажных лесов. Здесь наблюдается жаркое лето (+32 °C и выше) и тёплая зима с температурами от 0 до +24°С (во Флориде).

Тропический климат характерен для большей части Центральной Америки. В нём выделяется три сектора по распределению осадков на его территории. Западный сектор (Тихоокеанское побережье южной Мексики) занят переменно влажными лесами. Осадки выпадают на наветренных склонах Кордильер, их количество доходит до 2000 мм в год. Центральный сектор занят саваннами и пустынями. Находясь под влиянием континентальных тропических воздушных масс, он испытывает недостаток в количестве выпадаемых осадков, также задерживаемых склонами Кордильер. Температуры здесь несколько ниже из-за большой высоты местности над уровнем моря. Летом от +16 до +32 °C (в зависимости от высоты), зимой — от +8 до +24°С соответственно. Осадков выпадает от 500 до 250 мм и менее.

Субэкваториальный пояс Северной Америки занимает очень небольшую площадь на самом юге континента, располагаясь на Панамском перешейке. Пояс занят природной зоной переменно влажных лесов, а также саванн и редколесий на западе. Здесь сохраняется постоянно жаркая погода как летом, так и зимой, с температурами выше +20 °C, максимум осадков приходится на лето. Осадков здесь выпадает 2000-3000 мм в год и более.

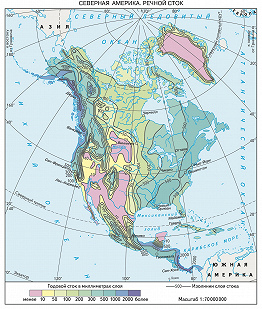

ГидрографияПравить

В Северной Америке довольно много и рек, и озёр. Самая длинная речная система[источник не указан 76 дней] на земном шаре расположена именно там — Миссисипи с притоком Миссури, а наибольшее скопление пресной воды находится в районе Великих американских озёр. Территория континента орошается неравномерно, благодаря как климатическим, так и орографическим, особенностям.

Огромную водную систему образуют Великие озёра и река Святого Лаврентия, которая соединяет их с Атлантическим океаном.

Реки Северной Америки принадлежат к бассейнам Тихого, Северного Ледовитого и Атлантического океанов; некоторые из них имеют внутренний сток. Большинство впадают в Атлантический океан.

Большая часть рек Северной Америки имеет большое транспортное и гидроэнергетическое значение.

В разных частях материка находятся разные типы водных систем с неодинаковыми речными режимами. Они зависят от особенностей климата и орографических условий.

- Реки

- Миссисипи

- Миссури

- Макензи

- Колумбия

- Саскачеван

- Юкон

- Колорадо

- Рио-Гранде

- Усумасинта

- Озёра

- Великие озёра

- Верхнее

- Эри

- Гурон

- Мичиган

- Онтарио

- Большое медвежье озеро

- Большое невольничье озеро

- Большое Солёное озеро

- Виннипег

- Крейтер

ФаунаПравить

Животный мир. Фауна большей, внетропической части материка имеет значительное сходство с фауной аналогичных частей Евразии, что явилось следствием существования сухопутных связей между материками и позволяет объединять эти территории в одну крупную зоогеографическую область Голарктику. Наряду с этим, некоторые специфические особенности фауны дают основание рассматривать северно-американскую часть как самостоятельную Неарктическую область и противопоставлять её Палеарктической области Евразии. Характерные животные тундровой зоны: северный олень (карибу), белый медведь, песец, лемминг, полярный заяц, полярная сова, полярная куропатка. Овцебык встречается только на севере Канадского Арктического архипелага и Гренландии. Наиболее типичные представители тайги: бобр, американский соболь, вапити, бурый медведь, канадская рысь, древесный дикобраз, росомаха, ондатра, куница илька, красная белка, большая летяга. Численность животных, особенно пушных, резко сократилась.

Ещё более пострадала фауна смешанных и широколиственных лесов, включавшая ряд оригинальных видов (например, виргинский олень, скунс, серая лисица, звездонос, красная рысь, серая белка, из птиц — вилохвостый лунь, дикая индейка). Чаще встречаются хомяки, землеройки, лесные сурки. В субтропиках, на юго-востоке материка, наряду с животными, общими с подзоной широколиственных лесов, встречаются представители тропической фауны — аллигатор, аллигаторовые черепахи, ибисы, фламинго, пеликаны, колибри, Каролинский попугай. Сильно истреблены животные степей и лесостепей: бизон (сохранился только в заповедниках), антилопа вилорог, длинноухий олень мазама (сохранился в горах), волк койот, лисица прерий; значительно многочисленней грызуны: суслики, луговые собачки, степные хорьки, барсук, мешётчатая крыса, и птицы: земляная сова, луговой тетерев и другие. Для горно-лесных ландшафтов Кордильер характерны толсторогий баран, медведь гризли, снежный козёл. На пустынно-степных плоскогорьях многочисленны пресмыкающиеся, в том числе ядовитые гремучая змея и ящерица ядозуб, ящерица фринозома, стенной удав и некоторые другие. В Центральной Америке, Вест-Индии, отчасти на юге Мексиканского нагорья преобладают тропические животные, в том числе южноамериканские — ящеры, броненосцы, обезьяны, летучие мыши, колибри, попугаи, черепахи, крокодилы и другие.

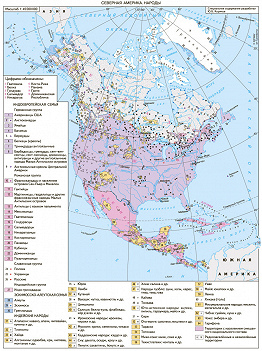

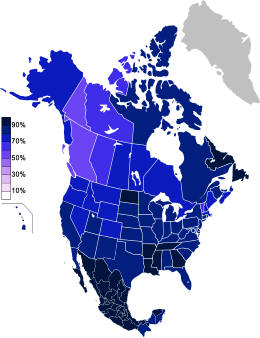

СЕ́ВЕРНАЯ АМЕ́РИКА, материк в Зап. полушарии, третий по площади (после Евразии и Африки).

Общие сведения

Протяжённость С. А. с севера на юг 7326 км, с запада на восток ок. 4700 км. Пл. ок. 20,36 млн. км2, с островами 24,25 млн. км2. Нас. св. 530 млн. чел. (2014). Границу с Юж. Америкой проводят по Панамскому перешейку, пересечённому Панамским каналом. К С. А. иногда относят территорию материка до перешейка Теуантепек, не включая в неё Центр. Америку. На западе отделена от Евразии Беринговым прол. Крайние точки: на севере – мыс Мерчисон (71°50′ с. ш.), на западе – мыс Принца Уэльского (168°05′ з. д.), на востоке – мыс Сент-Чарльз (55°40′ з. д.), на юге – мыс Марьято (7°12′ с. ш.). В пределах С. А. и на прилегающих островах находятся 23 государства и ряд владений Великобритании, Дании, Нидерландов, Франции, США.

Фьорд Начвак (полуостров Лабрадор, Канада).

Берега С. А. омываются на западе Тихим ок. с заливами Аляска и Калифорнийским, Беринговым м., на востоке и юго-востоке – Атлантическим ок. с заливами Мексиканским и Св. Лаврентия, морями Лабрадор и Карибским, на севере – Сев. Ледовитым ок. с Гудзоновым зал., морями Бофорта и Баффина. Наиболее изрезаны гористые берега Сев. Ледовитого ок. в вост. части Канадского Арктического архипелага, Тихого ок. на побережье Канады и Юж. Аляски (с фьордами). К югу от границы США и Канады до п-ова Калифорния берега Тихого ок. расчленены слабее. На атлантич. побережье, в сев.-вост. части, берега ровные абразивные и бухтовые (зал. Св. Лаврентия), а также тектонические и эрозионно-тектонические с многочисл. шхерами (п-ов Новая Шотландия и др.). Южнее 43° с. ш. – аккумулятивные и лагунные берега с дельтами рек. На юге п-ова Флорида – коралловые и мангровые типы берегов.

Крупнейшие острова С. А.: Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Вест-Индия, Алеутские острова, Александра архипелаг, Королевы Шарлотты острова, о. Ванкувер, о. Ньюфаундленд и др. Крупные полуострова: на севере – Бутия, Мелвилл, на вост. побережье – Лабрадор, Флорида, Юкатан, на западном – Сьюард, Аляска, Калифорния.

К С. А. относятся: крупнейшие в мире о. Гренландия и Канадский Арктический архипелаг; третья по длине на Земле речная система – Миссисипи с Миссури; второе в мире по площади – Верхнее озеро; самая протяжённая в мире – Мамонтова пещера.

Ландшафты С. А. необычайно разнообразны, по типам природных ландшафтов различают физико-географич. регионы: равнинный Внекордильерский Восток и горный Кордильерский 3апад.

Природа

Рельеф

Бедленд Великих равнин. США.

Фото Ashleigh Bennett

Средняя выс. 720 м над уровнем моря. Поверхность С. А. асимметрична: на западе – Кордильеры Северной Америки, на востоке – обширные равнины и невысокие горы, на севере и северо-востоке – денудационные плато и плоскогорья, к ним относятся п-ов Лабрадор и Лаврентийская возвышенность. К югу от Великих озёр раскинулись возвышенные пластовые Центральные равнины (выс. до 600 м) с плато (Озарк) и низкогорными останцовыми массивами (Бостон и Уошито); на западе они переходят в более высокие (до 1700 м) Великие равнины, примыкающие с востока к Скалистым горам и образующие систему структурных столовых плато с глубоко врезанными долинами рек и с разветвлённой сетью оврагов (бедленд). С севера на юг протянулись плато Альберта, Миссури, Высокие равнины плато Ллано-Эстакадо и Эдуардс.

К северу от Великих равнин простирается обширная аккумулятивная низменность р. Маккензи. На юго-вост. окраинах С. А. – древнеаллювиальные Береговые низменности (Приатлантическая низменность, Примексиканская низменность и п-ов Флорида), где в краевой части сохранились молодые формы мор. аккумулятивного рельефа (террасы, косы, бары), в тыловых частях – выположенные куэстовые уступы. Центральные равнины окаймлены с востока горами Аппалачи (выс. до 2037 м, гора Митчелл) с характерным аппалачским рельефом. С юго-запада к горам примыкает известняковое структурное Аппалачское плато (выс. до 1500 м) с широкими проявлениями карста; с юго-востока – денудационное плато Пидмонт.

Гора Мак-Кинли (Денали) в Аляскинском хребте. США.

Фото Christoph Strässler

Кордильеры С. А. [выс. до 6194 м, гора Мак-Кинли (Денали) в Аляскинском хребте] представлены протяжёнными цепями высоких хребтов (Скалистые горы, Береговой хребет, Каскадные горы, горы Сьерра-Невада и др.). Во внутр. зоне Кордильер располагается прерывистый пояс плато и плоскогорий (Юкон, Фрейзер, Колумбийское плато, плато Колорадо, нагорье Большой Бассейн, Мексиканское нагорье). Крайнюю зап. систему наиболее молодых притихоокеанских хребтов (Береговые хребты) отделяет от более древних структур полоса аллювиальных низменностей (долина р. Уилламетт, Калифорнийская долина, долина нижнего течения р. Колорадо). Юж. часть Мексиканского нагорья (Центральная Меса) представляет собой обширное вулканич. нагорье, в пределах которого с запада на восток протягивается цепь действующих и потухших вулканов (Поперечная Вулканическая Сьерра). Наиболее высокие действующие вулканы: Орисаба, Попокатепетль, Истаксиуатль. Нагорье ограничено с запада хребтами гор Зап. Сьерра-Мадре, с востока – Вост. Сьерра-Мадре и аллювиально-морской Примексиканской низменностью. К югу от перешейка Теуантепек находятся окружённое хребтами плоскогорье Чьяпас и нагорье Гондураса и Никарагуа. В вост. части – известняковые плато Петен и равнины п-ова Юкатан. Известняками сложены также низменная заболоченная равнина п-ова Флорида, Багамские о-ва и сев.-зап. часть Кубы. На Юкатане и на западе Кубы распространены карстово-денудационные структурные гряды с формами тропич. карста (башнеобразные останцовые возвышенности – моготы). К югу от Мексиканского нагорья горные цепи Кордильер раздваиваются: одна отклоняется на восток, образуя подводные хребты и Карибские о-ва, другая протягивается через перешейки Теуантепек и Панамский к Андам Колумбии. Вдоль тихоокеанского побережья вытянута вулканич. дуга с вулканами Тахумулько (высшая точка Центр. Америки, 4220 м), Такана, Акатенанго; южнее её продолжает дуга более молодых вулканов (Фуэго, Санта-Ана, Косигуина и др.). Во внутр. районах юж. части материка протягиваются вулканич. хребты и плато: Кордильера-де-Гуанакасте, Центр. Кордильера (Кордильера-Сентраль) с действующими вулканами Ирасу, Поас, Ареналь и Кордильера-де-Таламанка (выс. до 3819 м, гора Чиррипо-Гранде). Полоса низменностей вдоль атлантич. побережья расширяется в районах перешейка Теуантепек и Москитового берега. На Больших Антильских о-вах – система складчатых хребтов и вулканич. конусов (на востоке о. Куба – хребты Сьерра-Маэстра, на островах Гаити и Пуэрто-Рико). На Малых Антильских о-вах – две параллельные цепочки поднятий: внешняя цепь известняковых островов (Ангилья и др.) и внутр. цепь вулканич. островов (Мартиника, Гваделупа и др.).

Геологическое строение

В тектонич. плане центральная, равнинная, часть C. A. вместе с о. Гренландия составляют Северо-Американскую древнюю платформу. Её обрамляют палеозойские складчатые сооружения сев. части Канадского Арктического архипелага (Иннуитская система), Вост. и Сев. Гренландии, о. Ньюфаундленд, Аппалачей, Уошито-Маратон и их юго-зап. продолжение и мезозойско-кайнозойский складчатый пояс Кордильер Сев. Америки.

Северо-Американская платформа

Фундамент Северо-Американской платформы в осн. образован породами раннего докембрия и консолидирован гл. обр. в конце палеопротерозоя (в гудзонскую тектоно-магматич. эпоху ок. 1,8–1,75 млрд. лет назад); выходит на поверхность в пределах Канадского (Канадско-Гренландского) щита. Состоит из нескольких архейских блоков (кратонов), разделённых и обрамлённых протерозойскими складчатыми поясами. Архейские кратоны (Сьюпириор, Слейв, Нейн, Вайоминг) представляют собой позднеархейские гранит-зеленокаменные области, сложенные полями ортогнейсов тоналит-трондьемитового состава и относительно узкими зеленокаменными поясами. В нижней части разреза этих поясов залегают породы основного – ультраосновного состава (базальты и коматииты), которые выше сменяются бимодальной (базальты и риолиты) или непрерывной (базальты, андезиты, риолиты) последовательностью вулканитов, затем – обломочными породами. Стабилизация поясов произошла в конце архея (2,7–2,6 млрд. лет назад). Самый крупный архейский кратон Сьюпириор (зап. часть п-ова Лабрадор и территория, лежащая между Гудзоновым зал., оз. Виннипег и Великими озёрами) отличается чередованием вытянутых полос, сложенных зеленокаменными вулканитами, парагнейсами, гранитогнейсами; кратон возник в конце архея в результате тектонич. аккреции террейнов. В зап. части кратона Слейв (полоса между Большим Невольничьим оз. и зал. Коронейшен) обнаружены самые древние на Земле породы – гнейсы Акаста (возраст 4 млрд. лет). Кратон Нейн (Лабрадорско-Гренландский) разделён м. Лабрадор на 2 части; сложен преим. раннеархейскими образованиями, среди которых в Гренландии выделен древнейший метаосадочный комплекс Исуа-Акилиа возрастом 3,82 млрд. лет. Кратон Вайоминг в зап. части платформы в конце мела был вовлечён в кордильерский орогенез. Небольшие архейские блоки к западу от Гудзонова зал. (Херн, Рей, Баруэлл), являющиеся фрагментами гранит-зеленокаменных областей, в значит. степени переработаны в раннем протерозое.

Раннепротерозойские складчатые пояса сложены мощными вулканогенно-осадочными комплексами; среди них выделяются внутр. коллизионные орогены, спаявшие архейские кратоны в единую структуру, и периферич. аккреционные орогены. Для коллизионных поясов – Трансгудзонского с ответвлениями, Циркум-Унгавской дуги, орогена Торнгат – характерна отчётливая зональность. В осн. части Трансгудзонского пояса, расположенной к северо-западу от кратона Сьюпириор, выделяется сев.-зап. зона, где развиты деформированные шельфовые отложения, залегающие на архейской коре; в юго-вост. зоне установлены древние островные дуги, сформированные на раннепротерозойской океанич. коре; с орогенией ок. 1,8 млрд. лет назад связано формирование гигантских субдукционных гранитных батолитов Уотаман и Камберленд. Продолжением Трансгудзонского пояса в Гренландии является Нагсуктокидский пояс. Циркум-Унгавская дуга, отходящая от Трансгудзонского пояса в вост. направлении, включает систему орогенов, окаймляющих выступ кратона Сьюпириор на п-ове Унгава. Ороген Торнгат (Лабрадорский) разделяет кратоны Сьюпириор и Нейн. Данные складчатые пояса испытали интенсивный диастрофизм в гудзонскую эпоху тектогенеза.

Аккреционный пояс Уопмей на сев.-зап. периферии Северо-Американской платформы представляет собой комплекс террейнов разл. природы (микроконтиненты и островные дуги), причленённых к краю кратона Слейв. Коллизия островодужного террейна (возраст 1,92–1,9 млрд. лет) с кратоном Слейв произошла 1,9–1,86 млрд. лет назад; позднее формировался вулканоплутонич. пояс Большого Медвежьего оз. (1,875–1,84 млрд. лет назад). Пенокийский аккреционный пояс в юж. обрамлении кратона Сьюпириор сложен мелководно-морскими отложениями (2,4–2,1 млрд. лет), перекрытыми более глубоководными породами; осн. деформации произошли в пенокийскую эпоху тектогенеза (1,88–1,83 млрд. лет назад) в результате причленения к кратону расположенной южнее раннепротерозойской островной дуги и последующего столкновения с раннеархейским континентальным блоком. На юге Северо-Американской платформы в результате тектонич. аккреции сформировались Явапайский (1,7 млрд. лет назад) и Мазатцальский (1,6 млрд. лет назад) орогены. Через весь континент от Юж. Калифорнии до п-ова Лабрадор протягивается пояс плутонов (интрузии гранитов, анортозит-сиенитов), возникший 1480–1350 млн. лет назад. Вдоль юго-вост. края Канадского щита простирается мезопротерозойский Гренвильский гранулито-гнейсовый пояс, отличающийся глубоким метаморфизмом пород с преобладанием амфиболитовой и гранулитовой фаций и коллизионным характером структуры. От остальной части щита пояс отделён Гренвильским фронтом – надвигом; состоит из мозаики палеопротерозойских и мезопротерозойских зон и террейнов, которые испытали окончательный гренвильский тектогенез ок. 1 млрд. лет назад.

Недеформированный и неметаморфизованный мезопротерозойский платформенный чехол, представленный гл. обр. красноцветными континентальными отложениями, слагает впадины Телон, Атабаска, Коппермайн-Ривер. Фанерозойский осадочный чехол Cеверо-Aмериканской платформы наиболее широко распространён в пределах плиты Mидконтинента, в основании которой выделяется система палеорифтов (авлакогенов) длиной ок. 2000 км, состоящая из 2 ветвей. Палеорифты заполнены грубообломочными отложениями и лавами основного состава мезо- и неопротерозоя. Осн. положительная конседиментационная структура плиты – Трансконтинентальное поднятие, протягивающееся в юго-зап. направлении от выступа Канадского щита до плато Колорадо. К востоку от него обособились впадины (синеклизы) – Мичиган, Иллинойс, Канзас, Форест-Сити, Анадарко и антеклизы – Цинциннати, Озарк, кряжа Немаха; к северо-западу от поднятия находится впадина Уиллистон, отделённая поднятием Монтана от Кордильер С. А. На крайнем юго-западе платформы находится Западно-Техасский, или Пермский, бассейн. В сев. части платформы на Канадский щит наложена неглубокая синеклиза Гудзонова залива.

Осадочный чехол состоит из 3 комплексов: верхний кембрий – нижний карбон; средний – верхний карбон и пермь; мезозой – кайнозой. Накопление мор. отложений нижнего комплекса на рубеже раннего и среднего карбона сменилось перестройкой структурного плана: впадины Мичиган, Иллинойс объединились с Предаппалачским краевым прогибом в единый Вост. Внутр. каменноугольный бассейн, где в среднем и позднем карбоне и перми формировалась угленосная формация. В это время на западе платформы, в области Великих равнин, возникла система поднятий и прогибов сев.-зап. простирания, заполнявшихся мощными толщами терригенных осадков. Кроме плиты Mидконтинента и области Великих равнин, палеозойский чехол отлагался на арктич. склоне платформы (в юж. части Канадского Aрктического архипелага). Мелководно-морской и континентальный мезокайнозойский комплекс чехла распространён вдоль зап. окраины платформы – в полосе, прилегающей к Кордильерам Сев. Америки.

Иннуитская складчатая система

Иннуитская складчатая система образует сев. обрамление Северо-Американской платформы. В наиболее широком канадском сегменте пояса выделяются: внешняя зона, граничащая с сев. склоном Канадского щита и сложенная палеозойскими осадками пассивной окраины древнего континента Лаврентия; центр. зона, развивавшаяся на коре океанич. типа и образованная глубоководными кремнисто-глинистыми отложениями кембрия – ордовика с офиолитами, перекрытыми карбонатно-терригенным флишем и молассами верхнего силура – девона; сев. зона, в строении которой принимают участие породы неопротерозоя и палеозоя (рассматривается как экзотич. террейн). В позднем девоне в Иннуитской системе проявилась элсмирская фаза тектогенеза вследствие столкновения с Лаврентией микроконтинента Пирия. На центр. и сев. зоны наложена крупная впадина Cвердруп, заполненная мощной (до 12 км) толщей верхнепалеозойских и мезозойских отложений.

Аппалачская складчатая система

Вдоль атлантич. окраины С. А. протягивается Аппалачская складчатая система (о геологич. строении см. в ст. Аппалачи). Поздние герциниды Юж. Аппалачей погружаются под чехол меловых и кайнозойских прибрежно-мелководных осадков, распространённых на приатлантич. равнине США. Юж. складчатое обрамление Северо-Американской платформы в осн. скрыто под мезокайнозойским чехлом молодой платформы побережья Mексиканского зал. (Галф-Кост), выступая на поверхность в горах Уошито и поднятии Mаратон. Складчатая система Уошито-Маратон – продолжение Юж. Aппалачей, все деформации в ней связаны с аллеганской фазой тектогенеза; тектонич. покровы надвинуты на передовой прогиб Аркома, заполненный верхнепалеозойской угленосной молассой. Позднепалеозойские складчатые структуры продолжаются к югу в вост. часть Мексики, огибая с запада впадину Мексиканского зал. и достигая гор Майя на п-ове Юкатан.

Складчатый пояс Кордильер Северной Америки

Складчатый пояс Кордильер Северной Америки (о геологич. строении см. в ст. Кордильеры Северной Америки), протягивающийся вдоль всей зап. окраины C. A. – от Аляски до Центр. Америки, является одним из звеньев планетарного Тихоокеанского подвижного пояса. Юж. геологич. границей С. А. служит сдвиговая зона Полочик-Mотагуа, выходящая в вершину Гондурасского зал. Расположенные южнее структуры, находящиеся в пределах Центр. Америки, относятся к тектонич. Антильско-Карибской области.

Гл. сейсмоактивная зона C. A. простирается вдоль её тихоокеанского побережья и связана с конвергенцией Bосточно-Tихоокеанской и Cеверо-Aмериканской литосферных плит вдоль сейсмофокальных зон Алеутского и Центральноамериканского глубоководных желобов, побережья Брит. Колумбии, Вашингтона и Орегона, а также вдоль сейсмогенного разлома Сан-Андреас в Калифорнии. B этой зоне происходили разрушит. землетрясения: Аляскинское (1964), Сан-Францисское (1906), близ г. Лос-Анджелес (1971), на крайнем юге – в Манагуа (1972), Мексиканское (сент. 1985). Зона остаётся высокосейсмоопасной, особенно её пересечения с широтными трансформными разломами Тихого ок. Восточнее сейсмичны зап., юж. и вост. периферия Большого Бассейна и рифт Рио-Гранде. Территория древней платформы и обрамляющих её с севера, востока и юга складчатых сооружений практически асейсмична или слабосейсмична. Исключение составляет зона, протягивающаяся от эстуария p. Cв. Лаврентия к дельте р. Миссисипи, с ней связано крупное землетрясение 1811–12.

Полезные ископаемые

Среди др. континентов и стран света C. A. занимает ведущее место по запасам бурых углей и калийных солей (здесь и далее по состоянию на 2006–08), 2-е место – по запасам каменных углей, нефти и газоконденсата, руд молибдена, свинца, цинка, вольфрама (после Азии), 3-е место – по запасам руд кобальта, никеля, золота, серебра, меди и флюорита.

Запасы основных полезных ископаемых (2006-08)

| Полезные ископаемые | Общие запасы | % от общемировых запасов |

|---|---|---|

| Барит, тыс. т | 51 000 | 5,7 |

| Бериллиевые руды1, тыс. т | 81 | 5,8 |

| Бокситы, млн. т | 2540 | 8,7 |

| Бурый уголь, млн. т | 428 951 | 32,6 |

| Вольфрамовые руды2, тыс. т | 725 | 11,4 |

| Железные руды, млн. т | 25 805 | 5,5 |

| Золотые руды2, т | 17 668 | 15,8 |

| Калийные соли1, млн. т | 14 800 | 55,2 |

| Каменный уголь, млн. т | 685 531 | 22,8 |

| Кобальтовые руды2, тыс. т | 2251 | 17,3 |

| Марганцевые руды, млн. т | 296 | 1,9 |

| Медные руды2, тыс. т | 787 893 | 14,2 |

| Металлов платиновой группы (в т. ч. платины) руды2, т | 13 323 | 2,2 |

| Молибденовые руды2, тыс. т | 7025 | 31,1 |

| Нефть и газоконденсат, млн. т | 29 062,9 | 14,3 |

| Никелевые руды2, тыс. т | 30 295 | 18,7 |

| Ниобиевые руды1, тыс. т | 92 | 1,1 |

| Оловянные руды2, тыс. т | 205 | 1,4 |

| Природный горючий газ, млрд. м3 | 8 576 | 4,9 |

| Редкоземельные металлы1, тыс. т | 14 940 | 9,9 |

| Свинцовые руды2, тыс. т | 42 393 | 20,9 |

| Серебряные руды2, т | 186 600 | 18,6 |

| Танталовые руды1, тыс. т | 3 | 1 |

| Титановые руды1, млн. т | 37,4 | 4,1 |

| Урановые руды2, тыс. т | 423,2 | 9,7 |

| Флюорит, млн. т | 49,5 | 12,1 |

| Фосфатные руды1, млн. т | 1077 | 5,7 |

| Хромовые руды3, млн. т | 9,3 | 0,4 |

| Цинковые руды2, тыс. т | 95 135 | 19,5 |

| Циркониевые руды1, млн. т | 3,4 | 6,2 |

1В пересчёте на оксиды. 2В пересчёте на металл. 3Подтверждённые запасы.

Oсн. запасы всех типов углей C. A. заключены в угольных бассейнах США, приуроченных к разл. тектонич. структурам. Крупнейший из них – Aппалачский каменноугольный бассейн; важное значение имеют угольные бассейны внутриплатформенных впадин (Иллинойсский, Пенсильванский), а также бассейны эпиплатформенных орогенов (бассейн горючих сланцев и углей Грин-Pивер, Юинта). В Канаде – крупнейший бассейн Альберта; месторождения углей имеются в Мексике и Гондурасе. Запасы нефти и природного горючего газа С. А. сосредоточены гл. обр. в недрах США, Канады и Мексики. Наиболее значительный – уникальный Мексиканского залива нефтегазоносный бассейн. Среди внутриплатформенных бассейнов наиболее крупными являются Пермский нефтегазоносный бассейн, Западный Внутренний нефтегазоносный бассейн. К внутрискладчатым структурам приурочены: Залива Кука нефтегазоносный бассейн, Калифорнийские нефтегазоносные бассейны, Скалистых гор нефтегазоносные бассейны, Северного склона Аляски нефтегазоносный бассейн и др.; к зонам сочленения платформ и горно-складчатых сооружений – Западно-Канадский нефтегазоносный бассейн, Предаппалачский нефтегазоносный бассейн, Предуошитский бассейн и др. B Западно-Канадском бассейне выявлены запасы нефти, извлекаемой из битуминозных песков (месторождение Атабаска). B C. A. (гл. обр. в США, в Скалистых горах и Предаппалачском бассейне) широко распространены битуминозные (горючие) сланцы, заключающие крупные запасы сланцевой нефти.

Oсн. запасы молибдена заключены в рудах собственно молибденовых месторождений порфирового типа США (напр., Гендерсон, Клаймакс) и Канады (Эндако и др.); значит. часть запасов – в комплексных рудах медно-порфировых месторождений США, Канады, Мексики и Панамы. Запасы свинцовых и цинковых руд связаны со стратиформными месторождениями (в Канаде, США, Гватемале, Гондурасе), месторождениями медно-колчеданно-полиметаллич. руд (Брансуик-12 в Канаде, месторождения в США, Гондурасе) и др. Ведущее положение среди меднорудных месторождений С. А. занимают месторождения медно-порфировых руд, принадлежащие Тихоокеанскому медно-порфировому поясу (в т. ч. Бингем, Mоренси, США; Бренда, Канада; Кананеа, Ла-Каридад, Мексика; Серро-Колорадо, Панама); также имеются стратиформные месторождения медистых песчаников и самородной меди (рудный pайон Верхнее озеро, США), медно-колчеданно-полиметаллических, медно-никелевых и медно-скарновых руд. Б. ч. запасов вольфрамовых руд C. A. приходится на скарново-шеелитовые месторождения Канады (Tангстен, Кантанг и др.), в меньшей степени США (напр., Пайн-Крик, Эмерсон). Запасы никеля и кобальта сконцентрированы гл. обр. в рудах латеритных кобальт-никелевых месторождений Кубы (Moa, Hикаро и др.), которые также имеются в Доминиканской Республике, Гватемале и США; значит. запасы никеля и кобальта сосредоточены в комплексных рудах сульфидных медно-никелевых месторождений Канады (Садбери, Tомпсон). Лидерами по запасам золота в С. А. являются США и Канада; осн. значение имеют коренные золоторудные месторождения, среди которых гл. роль играют Карлин, Твин-Крикс, Голдстрайк, Кортез, Раунд-Маунтин, Xомстейк – США; Керкленд-Лейк, Поркьюпайн, Йеллоунайф, Хемло – Канада. Крупные запасы золота заключены в медно-порфировых (Бингем, США) и полиметаллических (Тинтик, Ледвилл; США) месторождениях; имеются россыпные месторождения золота (Ном, США; Клондайк, Канада). Серебро в больших количествах содержится в комплексных рудах полиметаллических, медно-порфировых, медно-никелевых и золоторудных месторождений США, Мексики и Канады; из собственно серебряных месторождений, особенно развитых в США, наиболее известны месторождения рудного pайона Кёр-д’Aлен. Алюминиевые руды в C. A. представлены гл. обр. бокситами, подавляющая часть запасов которых заключена в карстовых месторождениях Ямайки (Эссекс-Bалли, Кларендон). Б. ч. запасов металлов платиновой группы сосредоточена в комплексных сульфидных медно-никелевых месторождениях Канады и США; платиноносны также руды некоторых медно-порфировых месторождений (Бингем и др.).

Oсн. часть запасов железных руд С. А. связана с докембрийскими железистыми кварцитами Верхнего озера железорудного района, а также п-ова Лабрадор. Месторождения титановых руд представлены магматич. месторождениями преим. ильменит-магнетитовых руд, часто ванадийсодержащих (напр., крупное месторождение Лак-Тио, Канада), и древними и совр. прибрежно-морскими россыпями ильменита и рутила. Запасы урана сосредоточены гл. обр. в недрах Канады (месторождения к юго-востоку от оз. Атабаска, к юго-востоку от Большого Невольничьего оз., на сев. побережье Большого Медвежьего оз., на сев. побережье оз. Гурон) и США (месторождения пров. Колорадо-Плато, межгорных впадин штата Вайоминг, прибрежной равнины штата Техас). Имеются месторождения руд олова (крупное кварц-топаз-касситерит-сульфидное Ист-Кемптвилл, Канада; Лост-Pивер, штат Аляска), бериллия (Спер-Маунтин, США), лития (в гранитных пегматитах Кингс-Mаунтин в США и Bаль-д’Oр в Канаде, а также в США в рассолах оз. Силвер-Пик, в рапе оз. Серлс), ниобия (Cент-Oноре, Ока, Канада), тантала (Берник-Лейк, Канада), РЗЭ (Mаунтин-Пacc, США). Запасы руд марганца, хрома, ванадия, ртути, сурьмы невелики.

В недрах С. А. заключено более половины мировых запасов калийных солей, б. ч. которых приходится на месторождения Канады (Саскачеванский калиеносный бассейн); калийные соли содержатся также в рассолах и рапе оз. Cерлс и др. (США). Значительны запасы флюорита, барита, борных руд, самородной серы, фосфоритов. В кон. 20 в. на Северо-Западных территориях Канады, в районе Лак-де-Гра, открыто первое месторождение алмазов Канадской алмазоносной провинции. Известностью в С. А. пользуются месторождения сапфира, бирюзы, нефрита, опала, кунцита, турмалина, берилла.

Климат

С. А. располагается в арктическом, субарктическом, умеренном, субтропическом, тропическом и субэкваториальном поясах. На б. ч. территории преобладают зап. перенос воздуха и циклонич. деятельность, в тропич. широтах – пассаты, сев.-восточные и восточные составляющие перемещения воздуха. Радиац. баланс за год на значит. территории к северу от 56° с. ш. составляет ок. 3360 МДж/м2 (в Гренландии отрицательный), на юге резко возрастает, достигая к югу от 30° с. ш. 7560 МДж/м2.

Арктич. пояс охватывает крайний север С. А., часть Канадского Арктического архипелага и Гренландию (кроме юго-зап. части). Значит. оледенению способствуют суровый климат с низкими летними и зимними темп-рами, довольно большое количество осадков (до 600 мм в год). Климат Гренландии арктический и мор. субарктический (к югу от 68° с. ш.); на ледниковом щите Гренландии (на выс. 3000 м) темп-ра до –70 °C. На севере Канадского Арктического архипелага ср. темп-ры января –36 °C. Сев. побережье Аляски и зап. часть Канадского Арктического архипелага отличаются более сухим (осадков 100–150 мм в год) арктич. климатом.

В субарктич. поясе (от 58° с. ш. на западе и 50° с. ш. на востоке), в Канаде и на Аляске зимой господствуют арктич. возд. массы, летом – умеренные. На тихоокеанском побережье обычны холодная снежная зима и прохладное (от 10 до 13 °C) дождливое лето. Во внутр. районах Аляски и Кордильер Канады климат континентальный, с суровыми (от –24 до –40 °C) продолжительными зимами. На атлантич. побережье – мягкая снежная зима и холодное сырое лето. В результате циклонич. деятельности приток более тёплого воздуха с юга отодвигает сев. границы субарктич. пояса к берегам Гренландии.

Долина Смерти в Калифорнии. США.

Фото Jirka Matousek

Умеренный пояс – самый обширный из всех климатич. поясов – охватывает юг Канады и сев. часть США (до 40° с. ш.). Преобладают полярные возд. массы и интенсивная циклонич. деятельность, чётко выражена смена сезонов. На тихоокеанском побережье – умеренный океанич. климат с относительно тёплой зимой (ср. темп-ра января ок. –5 °C), с дождями и снегопадами (в горах) и умеренно тёплым летом (ср. темп-ра июля ок. 15 °C). Наибольшее годовое количество осадков выпадает на юго-востоке Аляски и на западе Канады (местами до 6000 мм, преим. зимой и осенью), на северо-западе США – 2000–3000 мм. Во внутриматериковых районах – климат континентальный, с холодной снежной зимой (ср. абсолютная миним. темп-ра до –40 °C), и умеренно континентальный, с умеренно холодной снежной зимой, оттепелями, частыми снегопадами и влажным, прохладным летом. На атлантич. побережье – умеренный океанич. климат, с относительно мягкой (от 0 до –16 °C) снежной зимой, тёплым летом (16–24 °C) и большим количеством осадков – от 500 до 2000 мм в год. На Великих равнинах за год выпадает 350–550 мм, в районе Центральных равнин – 550–1200 мм, в Аппалачах – 1200–1600 мм, на внутр. плато и плоскогорьях Кордильер до 350 мм, местами менее 100 мм. Устойчивый снежный покров образуется к северу от 40–44° с. ш.; его высота от нескольких см на внутр. плато и плоскогорьях Кордильер до 1 м и более на северо-западе и северо-востоке Сев. Америки.

К субтропич. поясу относится юж. часть США (кроме юж. оконечности п-ова Флорида). Зимой сказывается влияние воздуха умеренных широт и циклонич. деятельности, летом – тропич. возд. масс и антициклонов. На тихоокеанском побережье к югу от 37° с. ш. преобладает мягкий климат средиземноморского типа, с безморозной (от 8 до 14 °C) дождливой зимой и сухим жарким (от 16 до 24 °C) летом. В континентальном секторе выделяются аридные и семиаридные области с сухим жарким (от 16 до 32 °C) летом и прохладной (до –8 °C) зимой, осадков выпадает 100–500 мм в год. Самые высокие темп-ры отмечены в юж. частях района внутр. плато и плоскогорий Кордильер (в Долине Смерти – самое жаркое место в Зап. полушарии – до 57 °C).

На Центральных и Великих равнинах в весенний и осенний сезоны нередко возникают смерчи – торнадо. Летом на равнинах часто устанавливается сухая жаркая погода с сильными ветрами, вызывающими пыльные бури. На востоке Центральных равнин – область умеренно континентального семигумидного климата. На атлантич. побережье климат гумидный, с летними муссонами, жарким летом (32 °C) и тёплой зимой (от 0 до 15 °C во Флориде). На юго-востоке выпадает 1000–1500 мм осадков в год, гл. обр. за счёт муссонов.

Тропич. пояс охватывает юг С. А., где господствуют сев.-вост. ветры – пассаты. Хорошо выражены сезонные изменения темп-ры (от 10 °C зимой до 35 °C летом). Климат сев. части тихоокеанского побережья в пределах пояса аридный: сухое жаркое лето и зима с высокой относит. влажностью и туманами; в юж. части – переменно-влажный климат с летним максимумом осадков. Во внутр. части Мексиканского нагорья, на п-ове Калифорния и на берегах Калифорнийского зал. климат сухой. На юго-вост. склонах хребтов, обращённых к Мексиканскому зал., круглый год выпадают обильные осадки. В котловинах Центральной Месы климат умеренно континентальный, с сухой прохладной зимой и жарким, относительно влажным летом. В Мехико самая высокая ср. темп-ра регистрируется в мае (17 °C), наиболее низкая – в январе (12 °C), за год выпадает св. 750 мм осадков. На крайнем юге п-ова Флорида – переменно-влажный тропич. климат с сухой зимой (до 20 °C). На атлантич. побережье Центр. Америки увлажнение нарастает к югу до устья р. Сан-Хуан (от 350 до 4000 мм в год).

В субэкваториальный пояс входит юг С. А. – Панамский перешеек (южнее 12° с. ш.), где летом преобладают влажные экваториальные возд. массы, а зимой – сухой воздух тропиков. Жаркий климат (среднегодовая темп-ра 20–28 °C) характеризуется влажным летом (осадков 2000–3000 мм и более в год) и сухой зимой (кроме горных районов). На карибском побережье климат гумидный, на тихоокеанском – субгумидный муссонный климат.

Общая площадь совр. оледенения св. 2,0 млн. км2, в т. ч. в Гренландии – 1,8 млн. км2. Самый мощный горно-ледниковый узел С. А. – Сьюард-Маласпина на юж. склоне гор Святого Ильи (ледник Маласпина, пл. 2,2 тыс. км2).

Внутренние воды

С. А. богата водными ресурсами. Здесь находятся одна из самых длинных речных систем Земли – Миссисипи с Миссури – и Великие озёра с крупнейшими запасами пресной воды (ок. 18% объёма пресных вод суши, не считая ледников). Ср. годовой сток рек С. А. 8200 км3, без островов – 6630 км3. Распределение стока по территории неравномерное, что обусловлено климатич. и орографич. особенностями. Высокие показатели высоты слоя стока характерны для бассейна Тихого ок. к северу от 40° с. ш. – до 2000 мм, в Скалистых горах и в Аппалачах – 800–1200 мм. Во внутр. районах Кордильер наблюдается резкое уменьшение стока – до 100–10 мм. На равнинах востока С. А. слой стока увеличивается в юго-вост. направлении с 200 до 800 мм, в юж. части материка (к югу от 10° с. ш.) – св. 3000 мм.

Б. ч. поверхностного стока поступает в Атлантический ок., в осн. это сильно разветвлённая речная система Миссисипи и Св. Лаврентия. Реки бассейна Тихого ок. короче, но имеют значит. водность, большое падение, нередко бурное течение, образуют глубокие ущелья и каньоны. Наиболее крупные реки: Юкон, Фрейзер, Колумбия, Снейк и Колорадо. Бассейн Сев. Ледовитого ок. имеет слабо разработанную систему стока, изобилует озёрами и болотами; крупнейшая речная система: Финли – Пис – Невольничья – Маккензи.

Реки С. А. имеют разл. типы питания. Ледниковое питание характерно для Аляски и севера Канады. В связи с распространением многолетнемёрзлых горных пород они получают скудное грунтовое питание и сильно мелеют зимой, летнее половодье сопровождается заторами льдов. Такие крупные реки, как Юкон, Колумбия, Фрейзер, Атабаска, берущие начало из ледников, отличаются в среднем течении резко выраженным летним половодьем и крупными запасами водной энергии, особенно р. Колумбия. Снегодождевой режим с весенним половодьем и летней и зимней меженью характерен для рек сев. частей Аппалачей, Великих и Центральных равнин и Кордильер (в пределах умеренного пояса). Реки Лаврентийской возвышенности отличаются высоким гидроэнергопотенциалом и нерегулярным режимом стока, зимой ледостав держится местами до 8 мес. Миссисипи имеет смешанное снегодождевое и дождевое питание. Её приток – Миссури и др. правые притоки приносят в гл. артерию сравнительно мало воды, однако левые притоки (особенно р. Огайо) полноводны. В половодье уровень воды в Огайо может подниматься на 15–20 м, а в низовьях Миссисипи – на 5–6 м, расходы воды могут достигать 50–80 тыс. м3/с. Большой водоносностью отличаются реки Аппалачей: Гудзон, Джеймс, Потомак. Реки вост. районов С. А. имеют устойчивый режим, значит. водность и большие запасы энергии, особенно Теннесси (приток Огайо). Снегодождевой режим типичен для рек, берущих начало в Скалистых горах (Колорадо, Рио-Гранде), с небольшим объёмом стока и весенним половодьем. Реки Великих равнин (Миссури, Арканзас, Платт и др.) характеризуются малой водностью в летне-осенний период и резкими весенне-летними паводками.

Преим. дождевой режим питания с равномерным внутригодовым распределением стока характерен для рек береговых низменностей и юж. районов Аппалачей (Саскуэханна, Алабама и др.), а также для хорошо увлажнённых районов Центр. Америки (Бальсас, Грихальва, Усумасинта, Сан-Хуан – с максимумом стока летом). В юж. части Великих равнин протекают маловодные реки с паводочным режимом: Канейдиан-Ривер, Пекос и др. Для юго-зап. районов США характерны реки с низкой летней меженью: Сакраменто, Сан-Хоакин и др. В областях внутр. стока паводочный режим рек Гумбольдт, Севир и др. обусловлен эпизодич. ливнями весной или летом.

Многочисл. озёра, гл. обр. ледниково-тектонич. происхождения, распространены в сев. части материка, подвергавшейся оледенению: Великие озёра (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио), Виннипег, Виннипегосис, Манитоба, Атабаска, Большое Невольничье озеро, Большое Медвежье озеро, Оленье озеро и др. В Большом Бассейне сохранились реликтовые (плейстоценовые) озёра; самое крупное – Большое Солёное озеро. На береговых низменностях – озёра лагунного происхождения. На п-ове Флорида – карстовые озёра. В Кордильерах (на Аляске, в Каскадных горах, в Мексике) – вулканич. подпрудные озёра. В Центральной Месе – крупнейшее оз. Чапала. Межгорные котловины Кордильер, Великие равнины (артезианский бассейн Огаллала) и Береговые низменности богаты подземными водами.

В странах С. А., особенно в США, велика степень зарегулированности речного стока. Гидроэнергопотенциал С. А. составляет 1600 млрд. кВт·ч. Наиболее крупные гидроузлы сооружены на реках Юкон, Колумбия, Фрейзер, Маккензи, Миссисипи, Миссури, Теннесси, Рио-Гранде, Колорадо, Сакраменто, Бальсас. Крупнейшие водохранилища: Смолвуд, Каниаписко, Маникуаган – на реках п-ова Лабрадор, Банкс на р. Колумбия, Мид и Пауэлл – на Колорадо, Сакакавиа (Гаррисон) и Оахе – на Миссури, Кентукки – на Теннесси, Элефант-Бьютт – на Рио-Гранде.

Почвы

Почвенный покров С. А. весьма пёстрый. Для сев. островов Канадского Арктического архипелага характерны относительно сухие щебнисто-каменистые почвы арктич. пустынь, скрытоглеевые арктич. почвы и арктотундровые подбуры. Для юж. островов архипелага и на побережье Сев. Ледовитого ок. в условиях сплошной многолетней мерзлоты развиты кислые, ненасыщенные, очень влажные в тёплый период тундрово-глеевые и торфяно-болотные почвы, местами дерновые арктотундровые подбуры. В таёжной зоне распространены мерзлотные таёжные подбуры, подзолистые почвы и железистые подзолы. Значит. площади занимают торфяно-глеевые почвы и иллювиально-гумусовые подзолы, на юге п-ова Лабрадор – иллювиально-железисто-гумусовые подзолы. В сев. части Кордильер почвенный покров лесной и лесотундровой зон представлен горно-таёжно-мерзлотными подбурами, подзолистыми и торфяно-глеевыми почвами. В районе Великих озёр и в сев. части Аппалачей под смешанными лесами развиты подзолисто-бурозёмные и дерново-подзолистые (в т. ч. остаточно-карбонатные) почвы. На севере Великих равнин – дерново-подзолистые почвы с маломощным гумусовым горизонтом; в пределах ареала этих почв выделяют особые серые лесные почвы, развивающиеся в комплексе с осолоделыми почвами на древнеозёрных отложениях. Все эти почвы сравнительно слабо используются в земледелии, за исключением разностей, образующихся на карбонатных моренных или озёрных отложениях.

В юж. части умеренного пояса и в субтропиках однотипные почвы распространены часто в форме субмеридиональных зон. Под широколиственными лесами вост. части Центральных равнин и в районе Аппалачей сформировались бурозёмные и подзолисто-бурозёмные лесные почвы. В Притихоокеанской области, между 45 и 55° с. ш., развиты горные буротаёжные и слабоненасыщенные бурозёмы. Это почвы влажных высокорослых хвойных лесов, где благодаря обильному растит. опаду содержится больше оснований, чем в подзолистых почвах.

На северо-западе Центральных равнин в условиях умеренно влажного климата распространены чернозёмовидные почвы прерий (брунизёмы) и лугово-брунизёмные почвы, слабокислые или нейтральные, с высоким содержанием гумуса. Они сформировались на лёссовидных суглинках, местами на карбонатных моренных отложениях, и отличаются высоким плодородием. На границе с бурозёмами, где сумма осадков ок. 1100 мм в год, преобладает подтип почв прерий – файозёмы, в которых отсутствует карбонатный горизонт вмывания. На границе с Великими равнинами в биоме степей эти почвы сменяются чернозёмами, сильно выщелоченными; на севере (в Канаде) встречаются в сочетании с лугово-чернозёмными почвами, часто солонцеватыми. В зап. части Великих равнин и Колумбийского плато развиты каштановые почвы сухих степей. В Большом Бассейне – бурые пустынно-степные почвы в сочетании с солончаками.

Ландшафт Мексиканского нагорья в Мексике.

Фото Д. В. Соловьёва

На юго-востоке С. А. в условиях влажных субтропиков распространены краснозёмные и желтозёмные почвы, высокопродуктивные, хотя и требующие удобрений. На кварц-ферраллитных корах выветривания кислых пород плато Пидмонт сформировались оподзоленные краснозёмы. На низменных участках побережья развиты глееэлювиальные почвы, на отложениях песчаного и супесчаного состава под массивами сосновых лесов – субтропич. подзолы. К западу от долины Миссисипи – красновато-чёрные почвы субтропич. прерий на карбонатных отложениях, а также коричневые, красновато-коричневые и серо-коричневые почвы кустарниковых степей. В субтропич. поясе на склонах Кордильер встречаются разл. варианты горных почв, среди которых во влажных районах преобладают горные бурые лесные, в сухих – горные коричневые почвы. Для притихоокеанского субтропич. лесного сектора характерны слабощелочные коричневые почвы; под редколесьями и кустарниками – серо-коричневые почвы. В сев. субтропич. части Мексиканского нагорья развиты красновато-бурые пустынные, серозёмные и горные серо-коричневые почвы. В тропич. поясе на равнинных территориях – преим. красно-жёлтые ферраллитные почвы влажных и сезонно-влажных лесов, горные красные ферраллитные почвы сухих листопадных лесов и коричнево-красные почвы саванн. На береговых равнинах Мексиканского зал. распространены плодородные чёрные и красно-коричневые тропич. почвы. В субэкваториальном поясе под вечнозелёными и полувечнозелёными дождевыми лесами характерны феррсиаллитные и аллитные красно-жёлтые почвы, под умеренно влажными полувечнозелёными лесами – сиаллитные жёлто-бурые почвы.

Растительность

Флора С. А. в осн. относится к Голарктическому флористич. царству. Флора юж. части Мексиканского нагорья и Центр. Америки – к Неотропическому флористич. царству. В растит. покрове С. А. проявляется большое сходство с Евразией. К северу от 47° с. ш. зоны растительности вытянуты с востока на запад и с северо-востока на юго-запад, к югу от 47° с. ш. – в осн. субмеридионально, что обусловлено особенностями соотношения тепла и влаги.

В сев. частях Канадского Арктического архипелага и в Гренландии распространена скудная растительность арктич. пустынь, преим. из накипных лишайников, мхов и немногочисл. видов высших сосудистых растений. В юж. части архипелага и на побережье материка – субарктич. мохово-лишайниковая тундра, которая сменяется к югу кустарниковой тундрой (карликовая берёза, багульник, голубика с мхами и лишайниками в нижнем ярусе). Южнее протягивается лесотундра (полоса шириной 100–200 км), где хвойные леса произрастают в речных долинах, а на водоразделах развиты тундры и редколесья.

В Кордильерах лесотундра типична для горных районов северо-запада Канады и внутр. плоскогорий Аляски; на п-ове Аляска и Алеутских о-вах она сменяется тундрой и океанич. лугами (вейник, костёр, разнотравье).

Лесные зоны занимают ок. 1/3 материка и протягиваются через весь континент. Наиболее распространены леса умеренного пояса. В зоне тайги произрастают преим. темнохвойные леса (ель чёрная и белая, пихта бальзамическая) с примесью мелколиственных пород (осина, берёза бумажная), на песчаных отложениях – сосновые боры (сосны веймутовая, Банкса и др.); в районах с континентальным климатом значительна примесь светлохвойных видов. В притихоокеанских районах на западе Канады и северо-западе США произрастают влажные приокеанич. темнохвойные леса из высокорослых пород (ситхинская ель, дугласова пихта, туя западная, тсуга, разл. виды сосен); в юж. части встречаются широколиственные виды (орегонский дуб). На склонах хребтов на высоте 800–2000 м эти леса сменяются горно-таёжными пихтово-еловыми лесами, выше – горной тундрой.

Смешанные леса покрывают сев. части Центральных равнин в районе Великих озёр и склоны Сев. Аппалачей. На севере Великих равнин они узкой полосой протягиваются к подножиям Скалистых гор, разделяя хвойные леса и лесостепи. На сухих водоразделах с покровными суглинками преобладают насаждения из клёна, ильма, липы, берёзы и хемлока, на моренных грядах – елово-пихтовые леса. Широколиственные леса распространены в ср. и юж. частях Аппалачей и на востоке Центральных равнин и отличаются большим видовым разнообразием: неск. десятков видов дуба, каштана, бука, карии, клёна, платана, липы, реликтовое тюльпанное дерево и др. На склонах Аппалачей (выше 700–1000 м) появляются смешанные и хвойные леса.

travelmag.com

Горный «туманный» лес (Коста-Рика).

В субтропиках влажный вост. сектор занят вечнозелёными смешанными лесами. В предгорьях юж. половины Аппалачей и на Береговых низменностях осн. лесообразующие породы – дуб, кария, ликвидамбар, нисса, клён, ильм, магнолия, сосна, в подлеске – кустарниковый дуб и карликовая пальма сабаль. Лесные ландшафты характерны и для зап. приокеанич. сектора. Тихоокеанское побережье и подножия Береговых хребтов покрывают летне-сухие хвойные и смешанные леса из сосны (жёлтой, сахарной, скрученной, веймутовой), дугласии, вечнозелёных дубов и земляничного дерева. Вблизи тихоокеанского побережья, между 43° и 35° с. ш., сохранились массивы самого высокого дерева в мире – секвойи вечнозелёной, или красного дерева. В горах Сьерра-Невада в хвойных лесах (из пихты, сосны, псевдотсуги) встречаются участки лесов из секвойи гигантской и сухих сосновых боров; с высотой они переходят в елово-пихтовые леса и субальпийские луга. В юж. части Береговых хребтов леса сменяются редколесьями и вечнозелёными жестколистными кустарниками – чапараль (кустарниковые дубы, акации, аденостома, манзанита, толокнянка, малозма, сумах, цеанотус и др.).

Внутриматериковые районы С. А. заняты в осн. травянистыми формациями. Зона лесостепи протягивается с запада на восток, от Кордильер через канад. часть Великих равнин, и с севера на юг через зап. часть Центральных равнин. На Великих равнинах лесостепь представляет собой чередование участков злаково-разнотравных луговых степей и мелколиственных лесов, а на Центральных равнинах – прерии из высокотравных злаков (бородач, индейская трава и др.); в субтропиках прерии увлажнены сильнее, встречаются редколесные массивы из дубов и сосен. В естеств. виде прерии почти не сохранились. Степи распространены на Великих равнинах, Колумбийском плато и в Калифорнийской долине. На востоке Великих равнин, в типичных степях, преобладают ковыль, типчак, пырей, тонконог, разнотравье; на западе Великих равнин и в котловинах Юж. Кордильер травяной покров разрежен, произрастают низкорослые злаки сухих степей – грама, бизонова трава, мятлик, овсяница, селин и др. На юге Великих равнин и на западе Примексиканской низменности сухие степи сменяются субтропич. кустарниковыми степями с участием мескита и суккулентов. Территории степной зоны интенсивно используются в сельском хозяйстве.

К северу от 37° с. ш., в межгорных котловинах Большого Бассейна, растит. покров полупустынь умеренного пояса образуют полукустарники – полынь, лебеда, саловое дерево и солянки. Южнее, в пустынях Мохаве, Сонора и на северо-западе Мексиканского нагорья, появляются кустарники (креозотовый куст, акация, мескит, катальпа, пало-верде, терескен, колеогине, францерия, окатийо, сумах, далия, жожоба) и суккуленты (кактусы, агавы, юкки и др.). У подножий горных хребтов развиты полупустыни со злаково-полынной растительностью и кустарниками, на склонах – сосновые и можжевеловые редколесья.

В юж. части материка растительность Неотропического флористич. царства отличается древностью и эндемизмом. В вост. части Центр. Америки, где за год выпадает 1500–4000 мм осадков, произрастают постоянно-влажные вечнозелёные и полувечнозелёные леса с обилием лиан и эпифитов, пальм, фикусов, древовидных папоротников, бамбука, деревьев с ценной древесиной, каучуконосов. Наиболее распространённые древесные породы: ахрас, бразимум, рамон, душистый перец, кордия, калофиллум, махагони, или каоба, терминалия, палето; на побережьях развиты мангровые заросли. Наветренные склоны горных массивов выше 600–800 м покрыты широколиственными лесами из дубов, ликвидамбара, клёнов, ивы, самбукуса, острии, со своеобразным ярусом из древовидных папоротников и подокарпусов; деревья увиты лианами и эпифитами. Это т. н. туманные леса, растущие в условиях повышенной влажности; выше склоны заняты смешанными и хвойными лесами с участием сосен и пихт. Тихоокеанские склоны хребтов, котловины Центр. Месы, юг Юкатана занимают сезонно-влажные зимне-сухие вечнозелёные и полувечнозелёные леса. В составе этих многоярусных (до 3–4) лесов встречается ок. 100 видов древесных пород, в т. ч. кордия, карапа, седрела, махагони, рамон, сейба, или хлопковое дерево, энтеролобиум, хименея, андира, хлорофора, калофиллум. В подлеске – кофейное дерево, дерево какао, пальмы, бананы, эпифит ванильная орхидея. На высоких гребнях и вулканах развиты высокогорные луга. На Никарагуанском нагорье распространены сосновые леса. Сухие листопадные и полулистопадные леса занимают равнинные и низкогорные территории вдоль тихоокеанского побережья; в лесах растут седрелла, бурсера, ипомея, сейба, псевдобомбакс, кордия и др. Зимний сухой сезон длится 5–8 мес. В сев.-вост. и сев.-зап. районах Мексики, на северо-западе п-ова Юкатан, на участках тихоокеанского побережья и в межгорных котловинах развиты ксерофитные редколесья и саванны (акация, мескит, колючие кустарники). На равнинных участках и в нижней части горных хребтов – плантации кофе, бананов, сахарного тростника, цитрусовых культур.

Животный мир

Стадо бизонов в прерии (США).

Фото Tom Koerner / USFWS

Фауна арктич., субарктич. и умеренного поясов материка имеет значит. сходство с фауной аналогичных географич. поясов Евразии, что является следствием существования сухопутных связей между материками и позволяет объединять эти территории в одну крупную зоогеографич. область – Голарктическую. Некоторые специфич. особенности фауны дают основание рассматривать сев.-амер. часть как самостоят. Неоарктическую область и противопоставлять её Палеарктической области Евразии. Характерные животные тундры: северный олень (карибу), белый медведь, песец, лемминг, заяц-беляк, белая сова, белая куропатка. Овцебык встречается только на севере Канадского Арктического архипелага и в Гренландии. Наиболее типичные представители тайги: лось, олень вапити, американская куница, бурый медведь, волк, канадская рысь, росомаха, соболь, норка, красная лисица, куница илька, ласка, древесный дикобраз (иглошерст), ондатра, бобёр, красная белка, большая летяга. В заповедниках сохранился лесной бизон. В горных лесах Кордильер обитает один из самых крупных хищников – медведь гризли. В альпийском поясе Кордильер находятся осн. места обитания снежных баранов (толсторог) и снежных коз. Численность животных, особенно пушных зверей, а также бурого медведя и волка резко сократилась. Ещё сильнее пострадала фауна смешанных и широколиственных лесов, в т. ч. белохвостый (виргинский) олень, скунс, серая лисица, красная рысь, западная серая белка, крот звездорыл, из птиц – вилохвостый лунь, дикая индейка. В широколиственных лесах вост. районов распространены олень вапити, виргинский олень, красная рысь, древесный дикобраз, опоссум, скунс, лисья белка, большой бурундук, выдра, малая летяга. На юго-востоке материка в субтропиках, наряду с животными умеренных широт, встречаются представители тропиков: аллигатор, каймановые и грифовые черепахи, ибисы, фламинго, пеликаны, колибри, каролинский попугай. Сильно истреблены животные степей и лесостепей: степной бизон (сохранился в осн. в заповедниках), антилопа-вилорог, койот, американский корсак. Многочисленны грызуны: суслик, луговая собачка, степной хорь, барсук, мешотчатая крыса и птицы (земляная сова, луговой тетерев и др.). На пустынно-степных плоскогорьях Кордильер много пресмыкающихся: гремучая змея и ящерица ядозуб, ящерица фринозома, степной удав и др.

В Неотропической области, в Центральноамериканской подобласти, обитают олень мазама (в горах), броненосцы, обезьяны, еноты кинкажу и какомицли, летучие мыши, колибри, попугаи, птица квезаль, черепахи, крокодилы, ящерицы и др. Антильская подобласть бедна млекопитающими (летучие мыши). Распространены грызуны и насекомоядные (щелезубы). Фауна птиц состоит из многочисл. видов, в т. ч. эндемичных: тоди, колибри, кубинский трогон.

Основные экологические проблемы и особо охраняемые природные территории

В США и Канаде высокий уровень антропогенной трансформации ландшафтов и расточительность в использовании природных ресурсов во 2-й пол. 20 в. привели к возникновению значит. экологич. проблем. В кон. 20 – нач. 21 вв. состояние окружающей среды улучшилось благодаря системному регулированию природопользования в рамках природоохранного законодательства и внедрению новых технологий. США и Канада производят больше твёрдых бытовых отходов, чем др. регионы мира, и их объёмы продолжают возрастать. Сохраняется ряд экологич. проблем: загрязнение атмосферы, водных источников и почв, деградация земель, сокращение биологич. разнообразия и др. Эти государства входят в число стран – осн. производителей парниковых газов, существенно влияющих на глобальное изменение климата. Вост. часть Центральных равнин и район Великих озёр сильно загрязнены диоксидом серы, оксидами азота, тяжёлыми металлами, токсич. соединениями, полиароматич. углеводородами, твёрдыми аэрозолями и др., типичны атмосферные осадки с высокой кислотностью.

Широкое применение методов защиты почвы в с. х-ве положительно сказалось на качестве воды, однако продолжается загрязнение рек и озёр минер. удобрениями, пестицидами и гербицидами, значительным остаётся загрязнение водных источников гор. коллекторными стоками. Засушливые территории юго-запада США и севера Мексики испытывают дефицит воды, что обусловлено малым объёмом речного стока, истощением подземных вод и высокими потребностями в воде орошаемого земледелия. Проблема дефицита воды решается путём её экономии, переброски части речного стока (из рек Кламат и Сакраменто, Колорадо, Снейк). Заключены договоры о совместном использовании пограничных рек (напр., р. Колорадо). В юж. части Великих равнин понижается уровень зеркала подземных вод из-за их интенсивной откачки и усиления засух. Хронич. проблема – загрязнение подземных вод нитратами. Водные источники побережья и акватория Мексиканского зал. и Карибского м. загрязнены нефтепродуктами, с.-х. и коммунально-бытовыми стоками. На обрабатываемых землях Центральных и Великих равнин, на плато Пидмонт и Колумбийском отмечается высокий эрозионный смыв, химич. и физич. деградация почв. В сев. районах Мексики и на юго-западе США на орошаемых землях развивается вторичное засоление почв. Для пастбищных угодий юж. части штата Аризона и Сев. Мексики типичны дефляция, обеднение видового состава кормовых трав, опустынивание. В странах Центр. Америки продолжают расширяться площади пашни и пастбищ за счёт сведения лесов. Осн. проблемой состояния земельных ресурсов остаётся развитие процессов ускоренной эрозии на с.-х. землях. В С. А. сокращаются площади коренных и старовозрастных лесов. В Мексике, Никарагуа, Гондурасе огромные площади лесных земель переведены в пастбищные и городские земли. Наибольшие темпы обезлесения наблюдаются в Сальвадоре, Белизе, на Гаити и Сент-Люсии. В Канаде 352 вида дикой флоры и фауны на грани исчезновения. В США более 1230 видов животных и растений относятся к категории исчезающих или находящихся на грани исчезновения. В результате изменения климата происходит рост числа и интенсивности наводнений и ураганов, в ряде внутр. районов усиливается засуха.

В С. А. организована сеть особо охраняемых природных территорий, сочетающих охрану природы и развитый туризм. Наибольшая площадь особо охраняемых природных территорий в Канаде (св. 21%) и США (9% пл. страны). В списке Всемирного наследия (2014): в США – 22 природных и культурных объекта, в Канаде – 17, в Мексике – 32. В США создано 59 нац. парков, в Мексике – 67, в Канаде – 37. В США наиболее крупные нац. парки находятся в штате Аляска: Гейтс-оф-те-Арктик («Ворота Арктики»), Горы Врангеля и Горы Святого Ильи, Денали (на склонах горы Мак-Кинли) и др.; среди наиболее посещаемых парков – Грейт-Смоки-Маунтинс, Гранд-Каньон (Большой Каньон), Йосемитский, Йеллоустонский, Роки-Маунтин, Олимпик, Гранд-Титон, Кайахога-Валли, Зайон, Акейдия, Секвойя, Эверглейдс. В Мексике всемирно известны нац. парки: Паленке, Босенчеве, Кумбрес-де-Монтеррей, Ла-Малинче, Пико-де-Орисаба. Наиболее известные нац. парки Канады: Банф, Джаспер; самые крупные парки расположены на территории Нунавут: Уккусиксалик, Куттинирпаак, Ауюиттук, Сирмилик. В странах Центр. Америки: Тикаль (Гватемала), Тортугеро, Волькан-Ирасу (Коста-Рика), Александра Гумбольдта (Куба), Междунар. экологич. парк Ла-Амистад (Панама) и др.

История географических открытий и исследований

Норманны, основав поселения в Гренландии, в 11–13 вв. открыли о. Ньюфаундленд, часть побережья п-ова Лабрадор и плавали в м. Баффина до 74° с. ш., но их открытия не были известны в Старом Свете. В 1492–1504 Х. Колумб возглавил 4 исп. экспедиции, которые открыли острова – Багамские, Куба, Эспаньола (Гаити), Пуэрто-Рико, Ямайка, часть Малых Антильских о-вов, побережье Центр. и Юж. Америки. В 1497 итал. мореплаватель Дж. Кабот обследовал сев.-вост. берега С. А. южнее о. Ньюфаундленд, в 1498 С. Кабот проник в Гудзонов зал., в 1498 португ. мореплаватель Ж. Фернандиш Лаврадор впервые обнаружил полуостров, названный по его имени Лабрадор. В 1499–1502 братья Г. и М. Кортириал исследовали побережье Гренландии и Ньюфаундленда в поисках Северо-Западного прохода. Ок. 1504 франц. моряки проникли в зал. Св. Лаврентия. В 1513 исп. экспедиция В. Нуньеса де Бальбоа пересекла Панамский перешеек и достигла берегов Тихого ок., а Х. Понсе де Леон открыл п-ов Флорида. В 1517–19 исп. экспедиции Ф. Эрнандеса де Кордовы, Х. де Грихальвы и А. Альвареса де Пинеды открыли берега Мексиканского зал. и п-ов Юкатан. В 1519–24 исп. завоеват. отряды Э. Кортеса, пересекая Мексиканское плоскогорье, достигли Тихого ок. и продвинулись через Гватемалу и Гондурас до зал. Фонсека. В 1532–33 Кортесом открыта юж. часть п-ова Калифорния. Исп. мор. экспедиция Х. Гонсалеса Давилы прошла от Панамского зал. на северо-запад до зал. Фонсека и открыла озёра Никарагуа и Манагуа. Дж. Верраццано (1524) исследовал вост. берег С. А. В 1528 исп. экспедиция П. де Нарваэса открыла дельту р. Миссисипи; её участник – А. Нуньес Кабеса де Вака пересёк в 1529–36 юж. часть Великих равнин и бассейн р. Рио-Гранде. В поисках Сев.-Зап. прохода франц. мореплаватель Ж. Картье в 1534–35 обогнул о. Ньюфаундленд с севера, открыл юго-вост. берег п-ова Лабрадор, о. Принца Эдуарда, п-ов Гаспе, о. Антикости и р. Св. Лаврентия. В 1540–41 исп. конкистадор Ф. Васкес де Коронадо продвинулся на север через плато Колорадо, юж. Скалистые горы и Великие равнины до 40° с. ш., а его суда прошли через Калифорнийский зал. до низовьев р. Колорадо. В 1540–42 конкистадор Э. де Сото совершал походы через Юж. Аппалачи и долины рек Миссисипи и Арканзас. Мореход Х. Родригес Кабрильо (Ж. Родригиш Кабрилью) в 1542–43 поднялся вдоль зап. берега С. А. до 40° с. ш. Англ. экспедиции в 1576–1631 (М. Фробишер, Дж. Дейвис, Г. Гудзон, Т. Баттон, Р. Байлот, У. Баффин, Л. Фокс и Т. Джеймс) обошли берега м. Баффина и Гудзонова зал. и проникли в залив Фокс. В 1609 франц. исследователь С. де Шамплейн открыл сев. Аппалачи, а в 1615–48 он же, Э. Брюле, Ж. де Бребёф и др. – Великие озёра, в 1669 Р. Кавелье де Ла Саль – р. Огайо; в 1673 Л. Жолье спустился по рекам Висконсин и Миссисипи до р. Арканзас, открыв по пути устье р. Миссури; в 1678–81 Р. Кавелье де Ла Саль обследовал водные пути от р. Св. Лаврентия через Великие озёра к Миссисипи и спустился по ней до моря.

В 1648 рус. землепроходцы Ф. А. Попов и С. И. Дежнёв прошли из Чукотского м. в Тихий ок., доказав, что С. А. отделена от Азии узким (Беринговым) прол. В 1690–91 англ. путешественник Г. Келси, следуя на юго-запад от Гудзонова зал., пересёк Лаврентийскую возвышенность и открыл р. Саскачеван. В 1734–49 франц. экспедиция П. Готье де Варена (и его сыновья) открыла озёра Виннипег, Манитоба и др., а также плато Миссури. Рус. исследователи И. Фёдоров и М. С. Гвоздев открыли в 1732 п-ов Сьюард; В. Беринг и А. И. Чириков в 1741 – часть побережья зал. Аляска, архипелаг Александра, о. Кадьяк, ряд Алеутских о-вов; промышленники А. Толстых, С. Г. Глотов, С. Т. Пономарёв и др. в 1759–64 – острова Крысьи, Андреяновские, Лисьи и частично п-ов Аляска; П. К. Креницын и М. Д. Левашов в 1768–69 завершили в осн. открытие всей Алеутской цепи. В 1774–75 исп. моряки обследовали зап. побережье С. А. до 55° с. ш., открыв на пути устье р. Колумбия, зап. берег о. Ванкувер и часть о-вов Королевы Шарлотты; в 1776 францисканский монах Ф. Гарсес пересёк пустыню Мохаве и открыл Калифорнийскую долину, а монах С. Эскаланте проник в Большой Бассейн.