Смотрим под воду: правильное определение ям, глубин, мест обитания и кормления рыб

Побудило меня на написание этой статьи очень много факторов из личного рыболовного опыта, опыта моих друзей, вечного желания больше узнать и сделать в жизни, а так же с одной стороны примитивного, но очень существенного и весомого желания любого рыболова предчувствовать, понять, предвидеть где кормится, обитает, куда мигрирует рыба в определённое время суток, сезона, в целом года и конкретный момент своего жизненного цикла. Я не имею совершенно никакого отношения к науке в целом, ихтиологии и батиметрии в частности, но большая часть написанного, это переведённые мной научные статьи из зарубежных источников, пересказанные и отредактированные исключительно моими словами и ни в коем случае не копированные и украденные на сторонних рыболовных порталах. Почему зарубежных? Ответ простой, 90 % информации, которая присутствует в российском интернете по рыбалке в целом и конкретной рыболовной тематике в частности — обычные рерайты, заказанные обычными авторами, в том же процентном соотношении не имеющими к рыбалке совершенно никакого отношения, но к перу и словарному запасу, самое прямое. Я ни в коем случае не хочу обидеть авторов, владельцев рыболовных сайтов и истинных профессионалов рыболовного мира, но истина к сожалению такова, интересной, а главное актуальной и точной информации очень мало, как и очень мало научных статей и тем более современного оборудования и технологий, позволяющих изучить данный вопрос. Бюджетных денег, к сожалению не всегда хватает для углубленного изучения вопросов батиметрии, батиметрических съёмок, ихтиологии, гидрологии, потамологии и измерения всевозможных глубин, причины их изменения и визуализации, но в перспективы нашей страны я верю со всей догматичностью и безоговорочным убеждением.

Ситуации и всевозможные случаи, которые происходили в жизни одного человека, по сравнению с другим могут быть совершенно разными, и что происходило у одного, не всегда произойдёт у другого, но в рыбалке есть одна закономерность, которая случалась с любым рыболовом, независимо от его вероисповедания, цвета кожи, места проживания, участка ловли рыбы и названия водоёма — каждый хоть раз возвращался с рыбалки ни с чем, попадание этой закономерности 100 из 100, без исключений! Во времена моей юности (хотя и сейчас считаю себя молодым) мы часто с моим прекрасным другом Володей, впоследствии замечательным кумом выбирались на рыбалку, это был водоём рядом или небольшие речки, до которых добирались на электричках, дабы «поблеснить», конечно не всегда результативно. Я до сих пор помню мою первую щуку, чехонь и огромного леща, пойманного с дедом на резиновой лодке (не путать леща с дедом и леща от деда), помню моих учителей, справедливости ради, скажу, что рыбачить меня научила бабушка Аня, а позже сосед по домам, дядя Гена! Цель моих воспоминаний здесь — очень проста, всегда на бесклёвье попадался мужик, сидящий недалеко от нас, который тягал одну за одной, на которого мы смотрели боковым зрением, параллельно наблюдая за своим поплавком и называли удачливого соседа не всегда красивыми словами, вернее всегда некрасивыми, что уж кривить душой! Интернет в то время существовал на этапе зародыша и информации не то, что не было про рыбалку, она отсутствовала полностью, да и компьютер из 100 человек в посёлке, присутствовал у одного, а про кнопочные телефоны с максимальной функцией примитивного калькулятора я вообще молчу. Да, были книги, потрясающий Сабанеев, да много каких книг было, но кто-бы читал в 14 лет. В общем интерес к познаниям правильных и «клёвых» рыболовных мест возник ещё в юном возрасте и сейчас, благодаря доступу к практически любой информации я её тщательно выбрал, разделил, конкретизировал и готов с вами поделиться.

Рельеф дна и сопутствующие важные особенности в рыбалке.

Безусловно, рельеф дна, как отдельный показатель успешной рыбалки наиболее значим, по сравнению с другими составляющими, такими, как: качество снастей, их актуальность, а главное правильный выбор для конкретной рыбы и вида ловли, правильно подобранные прикормки и наживки, опыт рыболова и очень важные и значимые погодные условия, последний показатель стоит на втором месте, после рельефа и места ловли. Вообще, если рассматривать успех на рыбалке по воображаемой шкале, где 0 это бесклёвье, а 100 — наиболее удачная рыбалка, я бы разделил рыболовную шкалу, только на эту совокупность знаний в процентном соотношении важности результата:

- Знание рельефа дна водоёма и понимания места кормления рыбы — 30 %;

- Погодные условия места ловли, умение подстраиваться под них, фазы Луны, давление — 30 %;

- Правильно подобранная снасть под ловлю конкретной рыбы — 15 %;

- Правильно подобранный аромат прикормки и его избыточность, цвет приманки и её игра — 15 %;

- Наличие современных снастей (зависит от способов ловли) — 5 %;

- Фарт и удача конкретного рыболова (нельзя исключать) — 5 %.

Ключевое слово «место кормления» рыбы написано не просто так. Места обитания, кормления и постоянный ареал миграции рыб на всём протяжении жизненного цикла, времени года и интервала суток совершенно разные, нужно обязательно учитывать этот момент и использовать его в своих целях, это важнейшие знания. Вторые по значимости успешной рыбалки погодные условия и фазы Луны, так же важнейший показатель успешного клёва, это огромная информация, о которой написана отдельная статья — «прогноз клёва рыбы и влияние на него погодных условий», упомяну лишь несколько важнейших, научно известных и подтверждённых данных, которые влияют на поведение рыбы, такие как:

- Атмосферное давление, стабильное, высокое, низкое, меняющееся;

- Скорость, а главное направление ветра;

- Дождь, сильный, слабый, после солнца, перед солнцем;

- Фаза Луны, расстояние до Земли, % освещения Луны;

- Геомагнитное поле;

- Погодные условия в целом.

Остальные показатели так же важны, безусловно важна леска, её толщина, флюорокарбоновая она или монофильная, размер крючка и его форма, важен узел, которым Вы будете связывать оснастку, основную леску, крючок, важна сама оснастка и условия, где она будет применяться, техника проводки при ловле хищника тоже важный показатель, но все они не будут ничего значить если делать забросы в места, где рыбы нет в принципе, а если и есть, то в малом количестве. Да и об этом я не буду писать здесь, уверен про эти показатели успешной рыбалки будет не раз упомянуто в наших блогах и форуме, тем более тематика статьи посвящена определению и правильному выбору мест для рыбалки.

Понимание переката, ямы, предъямка, свала, ступеньки, суводи, косы и обратки при ловле рыбы.

Благодаря современным технологиям и некоторому доступу к уникальному, но очень дорогому сервису визуализации любой поверхности необходимого участка земли, который достался мне совершенно бесплатно (не буду его называть, дабы не компрометировать себя), я сделал некоторую визуализацию дна и рельефа реки Дон, в районе Усть-Донецка, Ростовской области. Вообще вся визуализация с примерами, подготовлена мной специально для этой статьи, дабы более точно понимать рельеф дна и выбирать перспективные рыболовные места благодаря нашему сервису карты глубин.

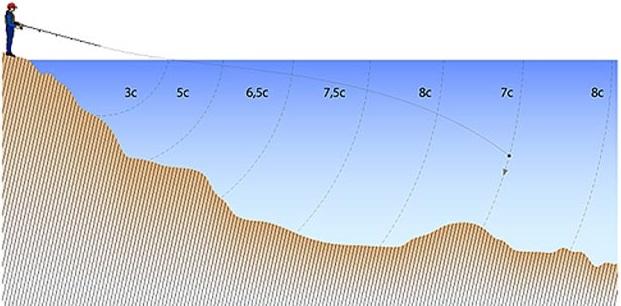

Ямы, под цифрой 2 на рисунке №1, направление течения указано стрелкой. Это самая глубокая точка дна определённого участка водоёма или реки, образовавшаяся естественным или искусственным путём, тут всё просто. По мнению большинства экспертов, естественные ямы более предпочтительны для постоянного места обитания или периодического кормления рыб, связано это конечно с естественностью образования ямы, а как следствие наличию обильного корма, который приходит с течением и задерживается чаще на естественных выступах ступенчатого рельефа дна (ступенька или полка) вокруг самой ямы и свалах между верхней и нижней бровкой, а так же самой бровкой. На расстоянии примерно 5-12 метров, редко до 20 (на больших водоёмах), по течению, перед началом спуска к яме (верхняя бровка) находится предъямок, плавно спускающийся участок, цифра 1 на рисунке №1. Популяция рыб в предъямье невелика, обычно это небольшой хищник и такой же по размерам растительноядный, гибрид, карась, плотва, стараются первыми поймать мелкий корм, идущий по течению. В предъямнике можно встретить довольно крупного хищника, судака или щуку, связано это конечно в первую очередь с его охотой на мелкую, но хитрую рыбёшку, которая желает поймать корм первой, подобная встреча таких трофеев достаточно редка и связана с жором и очень редкой повышенной активностью последней.

Классическая яма (рис. № 1)

Цифрой 3 на рисунке № 1 изображен выход из ямы, цифрой 4 — послеямье. Если выход из ямы интересен по большому счёту только любителям ультралайта и небольших по размеру приманок, ввиду наличия преимущественно небольшой хищной и мирной рыбы, то послеямье, как перспективное рыболовное место достаточно важно и значимо для нас, особенно, если яма образовалась в следствии поворота реки от вымывания глубины путём встречных течений, обраток и круговоротов. Есть два, совершенно явных фактора, влияющих на частую концентрацию рыбы вблизи послеямья: первый и самый значимый корм, прошедший весь промежуток и не нашедший ни один рот рыбы из-за особенности течения, вернее практически его отсутствия, проходя выход из ямы оседает и продолжительное время остаётся на участке от угла выхода из ямы до почти окончания послеямья. Второй фактор — практически полное отсутствие течения, причина такого отсутствия проста — из-за образующей обратки, основное течение как бы отталкивается от неё, позволяя рыбам тратить меньшее количество энергии вблизи достаточно большого обилия корма. В послеямье довольно часто можно поймать всеми любимого сазана, толстолобика, белого амура, да и в принципе любой вид карповых достаточно крупного, даже иногда трофейного для любого рыбака размера, но встреча такая может произойти только в определённое время года и определённый период жизненного цикла! Связано это в первую очередь с местом обитания того же сазана, который например по весне, с началом тёплых дней и достаточным прогревом верхних слоёв воды, где и сосредоточен участок после выхода из ямы выходит погреться и ищет дополнительный корм перед нерестом. Так же, эта связь напрямую зависит от продолжительных, не очень благоприятных условий погоды в любое время года, как пример после холодных дней, при определённых условиях и стабильном атмосферном давлении сазан или белый амур часто выходит на более мелкие глубины и даже поднимается к верхнему слою воды.

Верхняя бровка, свал, нижняя бровка, ступенька. Я не буду упоминать такие редкие показатели дна водоёма как: «пупок», полив, стол или береговая канава, которые в принципе очень трудно определить обычным простукиванием дна или визуальным осмотром берегового рельефа, это больше приборные показатели, которые отлично отображает на экране эхолот-картплоттер, да и цель статьи — определение рельефа дна и перспективных мест для рыбалки без помощи всевозможных технологических устройств.

Понятие свала, нижней и верхней бровки. На самом деле есть некоторые ошибки в терминологии и понимании бровки, для большинства бровка — весь склон между двумя плоскостями изменения глубины, это немного не так. Бровкой является как раз два участка между этим склоном, а сам склон — резкое или плавное изменение глубины между бровками, называется свалом. Есть понятие нижней и верхней бровки, верхняя бровка — как раз участок начала свала, нижняя бровка — участок после свала, подобные участки могут быть совершенно разной величины, размера и остроте угла входа и выхода, важно корректно их определять. Когда мы, не имея необходимых рыболовных гаджетов, простым простукиванием спиннингом дна упираемся в определённый участок, дающий сопротивление, это как раз и есть нижняя часть свала. Свал — первый участок рельефа дна наиболее интересный нам, как рыболовам, при течении реки или полном его отсутствии на склоне свала в наибольшей степени скапливается мелкий корм в ввиду особенности уклона, что дополнительно привлекает небольшую рыбу, пытающуюся быстрее схватить корм, пока его не унесло течением или он не свалился ниже. Эта особенность привлекает мелкого и реже достаточно крупного хищника, который с глубины перед нижней бровкой атакует рыбу. Так же, эти данные позволяют нам с большей вероятностью узнать наличие более крупной рыбы на небольшом расстоянии от нижней бровки в сторону глубины, например я обычно отпускаю от нужной длины до нижней бровки около 1-2-х метров лески или плетёнки (в зависимости от водоёма и продолжительности свала) на катушке и стопорю, что позволяет точечно делать забросы в одно и то же место фидером, тем самым так же точечно забрасывая корм в кормушке и преподнося наживку в перспективное по моему мнению место. Для любителей ловли хищника свал имеет не менее важное значение, по всему периметру от верхней бровки до середины свала, можно смело простукивать дно средних размеров приманкой, а от середины свала до нижней бровки и немного заходя глубже более весомыми и крупными приманками или силиконом прямо по дну.

Думаю, стоит рассказать об одной особенности определения бровки и ловле рыбы на нужном расстоянии. Часто, особенно при наличии каменистого дна, угол верхней бровки может быть достаточно острым при переходе в свал, что сулит потере оснастки практически при каждом забросе и обратной намотке, ввиду перетирания лески или шнура. В таком случае, лично я отмеряю расстояние до верхней бровки и увеличиваю длину поводка до полутора метров, что бы кормушка упала перед началом бровки, а поводок с наживкой опустился на начало или середину свала. Это исключительно из моих наблюдений, кто-то делает по другому!

Ловля на фидер и важность бровки (рис. № 2)

На рисунке № 2 я постарался более менее красочно отобразить всё вышеописанное — цифра 1 это верхняя бровка, цифра 2 — середина свала, цифра 3 — нижняя бровка, весь промежуток от нижней до верхней бровки и есть сам свал. Ступеньки на свале — небольшие выступы на всём расстоянии свала, достаточно часто встречаются на водоёмах с переменчивым или постоянным течением, реже в поворотах. Ступенькой иногда называют полку, достаточно важное значение при поиске рыбы, благодаря своим выступам, позволяет спрятаться среднему по размеру хищнику, окуню, бершику, щуке и судаку, проводка вдоль всей ступеньки с большей вероятностью спровоцирует последних на атаку. Корм, достаточно долгое время задерживающийся на ступеньке, благодаря своему рельефу и выступам, собирает средних размеров рыбу в места кормления. Без дополнительного оборудования, определить и распознать ступеньку достаточно сложно!

Суводь реки — круговое или обратное течение, образовавшееся в заливе, за счёт удара о встречный берег последнего. Хорошим примером заводи, где течение при небольшом повороте бьётся о встречный берег маленького залива является река Дон, вблизи Семикаракорска, Ростовской области. На рисунке № 3 хорошо видно, как возникшее от встреченного берега круговое течение размыло и образовало яму глубиной 4.5 метра, ровно посередине между заливом и центром фарватера, это и есть классическая суводь. Суводь, одно из преимущественных мест для ловли рыбы с катера или резиновой лодки, а так же ловли в зимнее время года практически любой рыбы от хищника до мирной. Благодаря нескольким, обратным по отношению друг к другу направлениям течения в таких местах дольше обычного задерживается корм, что провоцирует мирную рыбу концентрироваться в суводи на этапе кормления, тем самым заманивая туда хищника.

Заводь и суводь реки, как причина концентрации рыбы (рис. № 3)

Коса и отмель косы — обычно продолжающий береговую линию кусок земли, плавно переходящий под воду, этот кусок земли под водой и называется отмель. Коса может выходить как с берега основной земли, так и с острова. На Яндекс.Картах почти сразу удалось найти классическую островную косу в станице Мелиховская, Ростовской области, рисунок № 4. Островная коса возникает в основном благодаря смене основного русла реки, которое омывало одну сторону береговой линии, а после стала омывать противоположный берег. Коса от основной земли возникает обычно ввиду свойств рельефа берега и слабого течения в этом месте. Для нас, как рыбаков вечно занятых в поисках идеального рыболовного места, коса — очень приятный подарок на незнакомом водоёме, она предвестник хищника со стороны быстрого течения утром и вечером (цифра 1), со стороны же затона или с обратной стороны берега, где течение меньше (цифра 2), часто можно встретить некрупную мирную рыбу в виде леща, карася, подлещика, реже сазана или толстолобика, так же в дневное время сюда иногда заходит щука.

Классическая островная коса (рис. № 4)

Возникновение обратного направления течения или обратка. Обратка — течение реки, направление которого прямо пропорционально основному. Классический случай обратки — резкий поворот береговой линии, как и в случае с суводью, основное течение реки бьётся о встречный поворот, только уже основного берега, образуя обратное течение. Реже, обратное направление течения связано с искусственными препятствиями на дне, но такое течение менее значимо и образует меньшее сопротивление самой обратки. Очень тяжело обрисовать обратку на уровне картографии, поэтому я немного извратился и сделал вот такую картинку понимания возникновения кругового течения, рисунок № 5 и рисунок № 7. Бывают случаи возникновения кругового движения течения с двух сторон реки, но такие моменты рассматривать мы не будем, так как с большей вероятностью на противоположном берегу очень мелкая глубина. А вот встречный к основному течению берег, о который оно бьётся, нам, как рыбакам очень интересен. Повторюсь, как и с суводью, обратное течение дополнительно вымывает рельеф дна, образуя более глубокие ямы и как следствие — более ступенчатый рельеф дна, а благодаря взаимному столкновению двух противоположных течений образует более спокойное место для обитания рыб и сохранение корма. Классический случай возникновения обраток и вымывания рельефа дна в поворотах хорошо и вроде понятно показан на рисунке, направление течения указано стрелкой.

Батиметрическая карта для выбора рыболовных мест (рис. № 5)

Чтение и определение рельефа дна при ловле рыбы на примерах нескольких рек России.

Я уже писал про прекрасный Navionics с его не менее прекрасными картами глубин для судоходных рек, он был очень удобен, но к сожалению ввиду непонятных политических взглядов неизвестно с какой стороны Navionics прекратил показывать глубины рек на территории Российской Федерации, за исключением внешних территориальных вод. Это большая потеря, как для меня, так и для многих сограждан, тут спору нет. Наш сервис рыболовных карт очень медленно, но верно добавляет эти же глубины, дабы каждый любитель рыбалки смог воспользоваться данными в своих целях, но к сожалению весь процесс очень медлительный и делается исключительно за наши собственные средства.

В общем, не Navionics-ом едины! Попробуем и без этих знаний на примере рек нашей необъятной Родины и сервиса глубин определить, предсказать, прочитать перспективное рыболовное место в незнакомом нам водоёме или знакомом, но выведать более очевидную и уловистую точку. Для примера, вернее для двух похожих, но разных случаев, я выбрал два географически разбросанных места — река Кубань, в районе станицы Елизаветинская (рисунок № 6) и река Волга, недалеко от Волгограда (рисунок № 8). И так, погнали.

Первым рассмотрим Краснодарский край и реку Кубань, что видим? Видим явный и достаточно крутой поворот реки, как следствие признак наличия вымытой ямы за счёт течения, которое бьётся о встречный берег и создаёт обратку, тем самым за длительное время существования увеличивая глубину ямы и популяцию рыб вокруг неё, которые приходят сюда за кормом и в принципе любят подобные места. Почти всегда такие повороты — предвестник хорошей рыбалки или в плохой день хотя бы небольшого, но приятного в бесклёвье улова. Ввиду ограничения просмотра количества точек GPS координат, мы видим только два показателя с наибольшей разницей глубин — 4.2 и 4.4 метра, но и их нам будет достаточно, что бы примерно понять и очертить весь интересный для нас участок от начала входа в яму до окончания выхода из ямы, это достаточно легко сделать, на картинке я попытался понятно изобразить.

Пример глубин и рельефа участка реки Кубань (рис. № 6)

Всего две точки с глубиной могут говорить о возникновении двух, почти одинаковых округлых ям, узнать мы это можем только на берегу, по факту простукивая дно, но подобный поворот реки, её ширина, продолжительность самой береговой линии и почти одинаковые глубины в 90 % случаев означают, что течение размыло яму продольную по всему повороту, конечно я не точно обрисовал картину и мог ошибиться в ту или иную сторону определения глубины, но в целом, уверен, что картина почти схожа с реальностью.

Помимо всех достоинств и перспектив этого рыболовного места в повороте, есть ещё один, не менее важный показатель успеха ловли рыбы именно здесь — остров буквально в 50 метрах от ямы, переходящий в косу и небольшую отмель длиной метров 10, как я писал выше это ещё одна причина успеха рыбалки здесь. Для более понятной ситуации, на рисунке № 7 я попытался обрисовать все подводные течения, доступные в этом месте, стрелки показывают все направления течения и их изменения, так же достаточно чётко видно образование обратки и кругового течения в повороте, указано стрелкой. К сожалению перед сохранением визуализации я сделал небольшую ошибку и качество изображения оставляет желать лучшего, но что есть, то есть, вроде понятно.

Образование обратного течения в повороте реки (рис. № 7)

В целом картина думаю более менее понятна и ясна, перейдём к другому примеру.

Великая и прекрасная река Волга, неподалёку от Волгограда — второй пример предположительного чтения рельефа перед рыбалкой по минимально известным показателям. В этом случае угол поворота более тупой, но это совершенно не мешает нам определить перспективное углубление в реке, а говорит лишь про удлинённость самой ямы. Как видно на рисунке № 8, нам известно 5-6 точек, по которым мы можем определить в большей степени начало входа в яму, выход из ямы и её продолжительность, впрочем и основное русло реки так же чётко прослеживается. Одной из особенностей удлинения подобного участка, являются небольшие, расположенные по всей его длине перекаты с более мелкой глубиной, обычно разница около 10%, это так же хорошо видно по рисунку. Связано это в первую очередь с изменением скорости встречного и обратного течения, за счёт чего дно вымывается меньше, для нас рыболовов эти места наиболее значимые и важные ввиду особенностей ступенчатого рельефа, о которых я так же писал выше.

Пример глубин и рельефа участка реки Волга (рис. №

P.S.

Напоследок, я хочу сказать одну затёртую до нельзя фразу: «Рыбалка — состояние души». Она так же прямолинейно, как и многозначно говорит всем нам — душа зовёт, надо ехать. Всем желаю огромных трофеев, душевную и взаимную компанию единомышленников и иногда не зацикливаться на всевозможные показатели клёва, рыболовные гаджеты, предсказывающие великолепную рыбалку сервисы, а просто кинуть в багажник спиннинг и поехать, тупо посидеть у берега, посмотреть на водную гладь и половить рыбки, хрен с этим рельефом дна.

Статья написана только для рыболовного сообщества Russian.Fishing, но поделиться вы можете ей хоть с жителями давно ускользнувшей из рук, как рыба Аляски, буду только рад, всем удачи!

Мнения, комментарии (0)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы писать статьи, комментировать и участвовать в рейтинге

На чтение 7 мин Просмотров 6.9к.

Обновлено 18.08.2022

Один рыболов не успевает реагировать на поклевки, вытаскивая сверкающую чешуей добычу практически непрерывно, а другие, сидящие буквально в нескольких метрах от любимца Фортуны, откровенно скучают. Неудачники вопрошают счастливчика о наживке, и оказывается, что на крючке у него сидит то же, что и у них. Знакомая ситуация? Дело в том, что удачливый рыбак нашел бровку, что не гарантировало ему хороший клев на 100%, однако существенно повысило его шансы на достойный улов. Рыба просто не бывает в местах, где нечем перекусить, так что традиционно богатые пищей места ей интересны более, чем другие. Правда, иногда практически не клюет по всему водоему, но это уже можно списать на «метеочувствительность» рыбы.

Результативный поиск уловистого места – первостатейная задача для рыбака. Как правило, проголодавшаяся рыба стабильно приходит в излюбленные места кормления. Опытные рыболовы это понимают и не скупятся на небольшие временные затраты в поисках хорошего клева – это окупается сторицей. И начинают они с визуального осмотра водоема и исследования рельефа дна. Это необходимое условие для продуктивного лова и сопутствующего удовольствия, и им нельзя пренебрегать!

Содержание

- Понятие о рельефе дна

- Особенности рельефа реки

- Основные способы поиска ям и бровок

Понятие о рельефе дна

Дно любого водоема неоднородно, даже если перед нами искусственно выкопанный пруд. Вода со временем вносит коррективы в рельеф, дно заиливается, заселяется представителями водной флоры и фауны, появляются неровности и ямы. Именно неоднородный характер дна и определяет тот факт, что в некоторых местах латентно не клюет, а в других – только успевай вытаскивать и наживлять.

Что такое донная яма, понятно без объяснений. Но не ей единой жив рыболов-любитель: традиционно перспективными местами лова являются так называемые «бровки». Представим себе дно: сначала ровное, потом резкий перепад глубины, затем снова столообразная поверхность. Конечно, все это условно: дно не бывает расчерченным под линейку. Так вот, эти самые изломы поверхностей, собственно кромки, принято называть бровками, соответственно, верхней и нижней, а участок склона между ними – свалом. Однако в практической терминологии наблюдается путаница: зачастую рыбаки называют бровкой либо весь участок (два излома и склон между ними), либо лишь нижнюю «вогнутую» кромку.

Любая неровность дна, перекат, колония ракушек, топляк может быть излюбленным местом трапез рыбы. Главное, не пожалеть времени на исследование рельефа дна и определение перспективных участков в соответствии с методом лова.

Особенности рельефа реки

В реках бровки обычно выражены резче, чем в водоемах со стоячей водой: перепад глубин более ощутим. На среднестатистической реке можно найти две бровки: русловую и прибрежную. Русловая является частью канавы, которая вымывается основным течением, и располагается ближе к центру. Прибрежная находится ближе к линии суши и более всего доступна для облова. В теплое время года наиболее интересна прибрежная бровка, но с похолоданием рыба уходит на более значительные глубины, к русловой.

Свал крайне редко представляет собой прямую линию с постепенным подъемом: такое встречается, разве что, в искусственных каналах. Зачастую он имеет ступенчатую рельефную структуру, причем наибольшее количество лакомств скапливается именно на этих импровизированных полках – сюда приходят столоваться представители мирной ихтиофауны, а за ними устремляются и хищники. Верхние полки хороши для ловли мелочи вроде травяного окуня, плотвы, густеры, средние любит рыба побольше, а трофейные экземпляры столуются обычно снизу, практически у глубинной бровки.

Помимо этого, существуют «языки» – участки мелководья, вдающиеся вглубь русла, а также «карманы» – своеобразные изгибы в сторону берега. По краям языка и по периметру карманов располагаются наиболее перспективные бровки – течение приносит туда массу «вкуснятины».

Основные способы поиска ям и бровок

Многие рыбаки годами ловят на любимых водоемах. В этом варианте есть свои плюсы: за долгое время можно в совершенстве изучить рельеф дна и определить уловистые места. Но как же новизна и свежесть впечатлений? Именно она тянет фанатов рыбной ловли на исследование незнакомых доселе водоемов.

Итак, вы приехали на новый водоем или реку, начинаем определение неровностей рельефа. Существует несколько способов определения перспективных мест:

Визуально и по опыту. Несколько десятилетий тому назад рыбаки руководствовались преимущественно собственным опытом: наиболее перспективными считались заросли камыша, визуально видимые топляки, завихрения водных потоков, сигнализирующие о наличии ям и перепадов глубины. Сейчас этого порой недостаточно: визуально перспективные места порой уже заняты другими рыболовами, а желанная добыча ощутимо поумнела. Так что если основной целью рыбака является не катарсис от общения с природой и любимого занятия, а достойный улов, без исследования дна не обойтись.

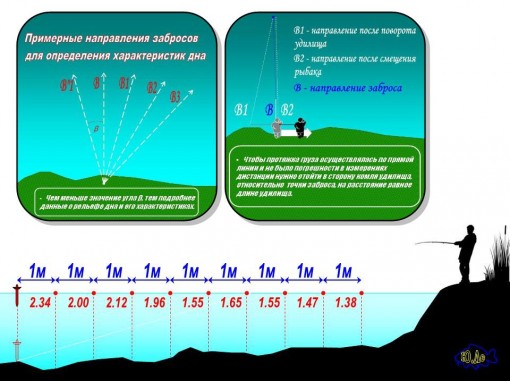

Фидерная проводка. В данном случае применяется проводка фидером и груз (желательно, каплевидный). Оптимальный результат достигается при использовании плетеного шнура. Проводка выполняется плавно, без резких рывков. При преодолении неровностей рельефа чувствуется значительное сопротивление, при проводке по ракушечнику – вибрация. Для определения границ перспективного участка опытному фидеристу достаточно 5-6 проводок, после чего на леске делается пометка для оптимального крепления груза.

Джиговая проводка («простукивание дна»). Основная техника – джиговая (ступенчатая) проводка. Фидерное удилище не всем по карману и интересам, поэтому с аналогичной целью зачастую применяют спиннинг с джиговой приманкой либо простым грузилом грушевидной формы. Забросов обычно требуется больше, нежели при исследовании рельефа в предыдущем случае. В данном случае применяется ступенчатая проводка и джиг-головка приличной массы, которая не сносится течением. Более точно находить бровки лучше с помощью классической «ступени»: она осуществляется исключительно за счет подмотки катушки, без движений бланка.

Забросы делаются строго в одном направлении (разумно выбрать какой-либо ориентир на противоположном берегу) на максимально возможную дистанцию. После касания приманкой воды начинается отсчет времени (про себя или с помощью секундомера), который останавливается при касании дна. Затем поднимаем приманку до поверхности несколькими оборотами катушки и останавливаемся, повторяя подсчет. Такие манипуляции проводятся до тех пор, пока проводка станет невозможной. Сокращение времени падения груза на дно свидетельствует о подъеме рельефа, увеличение – о наличии ямы. Постепенное нарастание глубины характерно для свала, от нижней до верхней бровки.

Лот с лодки. При этом способе необходимо наличие плавсредства. Основным приспособлением служит архаичный лот, представляющий собой веревку или шнур с грузом достаточной массы (он не должен отклоняться от вертикали при забросе). На веревку наносится маркировка длины через каждые полметра-метр. Делается засечка направления, и глубины промеряются по мере отдаления плавсредства от берега. Удобно засекать наиболее перспективные места с помощью навигатора, который есть в любом смартфоне.

Эхолот. Прогресс не стоит на месте, и применение различных технических средств может сослужить отличную службу нежадному и предприимчивому рыболову любого направления. Современный эхолот позволяет определять не только рельеф дна, но и места скопления рыбы, дабы поставлять приманку прямо ей под нос. Существуют проводные и беспроводные модели этого прибора. При наличии плавсредства или на зимней рыбалке можно ограничиться проводной моделью – при прочих аналогичных параметрах они дешевле.

Беспроводные эхолоты, в большинстве своем, состоят из датчика и собственно прибора. Датчик закрепляется на леске, забрасывается в воду и сканирует окружающее пространство на достаточно приличном расстоянии. Картинка поступает либо на монитор прибора (компактные эхолоты крепятся на бланк либо представляют собой имитацию наручных часов), либо на смартфон рыболова, где данные сканирования обрабатываются с помощью специальной программы.

После того, как вы нашли бровку, следует этап прикорма. Бывалые фидеристы используют для этого специальные кормушки, раскрывающиеся и выбрасывающие содержимое при ударе о воду («ракеты»). Можно применять и обычные модели, предварительно наполнив их рассыпчатым кормом. Особо продвинутые рыболовы доставляют прикорм к месту лова при помощи радиоуправляемых моделей катеров. Они недешевые, но существенно упрощают задачу. Чего не сделаешь ради хорошего улова!

Многие неопытные новички, сталкиваясь с рыболовной терминологией, часто не понимают, о чём ведут речь матёрые рыбаки. Бровка, пойма, перекат, обратка и прочее — это только слова, или за ними что-то стоит? А ведь в большинстве случаев удачная рыбалка напрямую зависит от знания рельефа дна того или другого водоёма. Например, если говорят, что сегодня хорошо ловилось на бровке, то необходимо понимать, что бровка — это неровный участок дна, где любит стоять самая разная рыба, от безобидного пескарика до трофейной щуки.

Как найти бровку?

Бровками называют изломы донного рельефа, за которыми наблюдается значительное увеличение глубины. Это такой свал или горка под водой. На этом свале, в его конце и начале белые рыбы любят собирать корм. Задача рыбака найти такие бровки и забрасывать оснастки в те точки, где корм будет задерживаться. Это принципиально важно. Рыба в любом случае найдет корм, и будет концентрировать на протяжении всей рыбалки.

Почему так важно найти первую бровку и зачем там вообще ловить? Во-первых, ловить на первой бровке очень комфортно из-за не большой дистанции. Во-вторых, в теплое время лещ, плотва, густера, караси и другая белая рыба часто находятся этой зоне, и кормовая база там для них богатая. В-третьих, сам процесс поиска бровки очень полезен для рыболова. У него закрепляются навыки и появляется понимание, что он может сам найти прибрежную бровку. При прохождении грузика через бровку руки уже получат это ощущение и в последующих рыбалках уже будет четкое понимание, как определяется бровка.

Лучше забрасывать в нижнюю часть бровки, чтобы на дне был ровный стол и отсутствовала растительность. Как быстро обнаружить бровку? Если на улице стоит тихая погода, то бровку легко определить по поверхности водной глади. Дело в том, что цвет воды на поверхности реки неодинаков и во время небольшого ветра вдоль берега получаются продольные полоски. Как правило, в этих местах и проходят бровки.

Цвет этих плосок немного иной, чем остальные участки реки. В первую очередь забрасывайте грузик на несколько метров дальше этих полосок. Из опыта можно сказать, что на первых оборотах катушки грузик будет туго идти и даже может застревать. С большой долей вероятности можно говорить, что мы нашли бровку. Вообще при простукивании дна бровку найти очень просто. Грузик будет втыкаться, и если свал большой, то придется приподымать фидер и выматывать снасть в таком положении.

Чтобы наглядно понять, как это получается, когда грузик с трудом идет по свалу или застряет в нем, найдите на суше овраг или холмик. Сделайте заброс за этот овраг и протяните через него грузик. Вы увидите, как упирается груз и как становится тяжело делать подмотку. В воде это делать проще, чем на суше, но, тем не менее, общее понимание процесса придет.

Как правило, на реках бывает несколько бровок. Чем она шире, тем больше может быть таких аномалий. Стандартная ситуация, когда на средней по ширине реке имеются 2-3 бровки. Но случаются такие ситуации, когда их может быть и 4,5 или всего одна. Количество бровок зависит от характера течения, от его силы. Чем больше бровок, тем интереснее получается рыбалка. У рыболова появляется больше возможностей найти стоянки рыб.

Обнаружить бровку можно и по характеру течения. Часто граница медленного и быстрого течения совпадает с местоположением бровки. При ловле летом или в другие теплые месяцы фидеристы первым делом находят первую бровку. Часто акцент при ловле делается именно на этом участке.

Учимся читать реку

На речных водных просторах имеется достаточно много интересных мест, где можно поймать рыбу и получить массу положительных эмоций. Но есть особые места, где ваша наживка или приманка гораздо чаще встречается с пастью хищника или ртом «мирной» рыбы. Ямы.

Яма — это существенное углубление в рельефе дна реки с явно выраженными составными частями. На рис. 1 изображена типичная яма. Знаком S обозначается водный горизонт в данном месте реки. Стрелкой V указано направление течения. Расстояние L — это расстояние от берега до наибольшей глубины ямы. Именно по этому расстоянию яма показана в разрезе.

Участок А с глубиной h1 называется предъямье, именно с этого участка за 20-30 м до начала участка Б, мы и начинаем свой сплав при ловле отвесным блеснением. Поклевки на этом участке не так часты, но зато мы успеваем почувствовать дно и подготовиться к участку Б. Он называется входом в яму, или свалом. Это именно то место, где наши приманки наиболее часто встречаются с речными хищниками.

Уж очень любят эти разбойники затаиться на середине свала и ожидать, как мелкая рыбешка, плывущая в придонном течении и попадающая на участок Б, вдруг обнаружив потерю дна, начнет метаться, утратит бдительность, а значит, станет их легкой, но при этом не менее желанной добычей. Как правило, более мелкую часть участка Б оккупируют жерех и щука, а более глубокую — судак и сом. В отсутствие крупных хищников на входе в яму (особенно если она не очень глубокая, до 6-8 м) не прочь поохотиться и чехонь с окунем, и, как правило, не в одиночку, а стаями. И вот тут держись! Три наживки при проходе свала были в воде, это значит, три поклевки обеспечены. А если на вашей снасти еще был надет вабик, то ничего нет необычного в том, что вы вытащите сразу две «сабли» или двух «полосатых горбылей».

Участок В — это, собственно, и есть сама яма, точнее самое глубокое ее место, определяемое глубиной h2. Здесь поклевки не так часты, как на входе, и попадаются в основном или «бель» (густера, тарань, синец), или берш. Но зато именно на этом участке ямы в дневное бесклевье вы можете отвести душу и потаскать хоть и не крупную, но часто попадающуюся рыбешку. Это же место ямы (правда, не каждой, а особой, обнаружить которую — настоящая удача, сулящая незабываемые мгновения рыбацкого счастья) является основным местом пребывания хозяина реки — сома и его нехищного соседа — красавца сазана. И хоть кормятся они в разных местах и по-разному (сом — кружа вокруг ямы на вечерних и утренних зорьках, пожирает все, что помещается в его пасть; сазан — мигрируя в илистые затоны и к ступенчатым обрывам, лакомится своей любимой перловицей), но на зимнюю спячку располагаются вместе, и именно в яме. Сначала укладываются сомы, а чуть позже к ним пристраиваются и сазаны. Существует даже мнение, что сазаны на зимнюю спячку устраиваются на спинах сомов и те это терпят. То ли из-за того, что в этот период у них настолько глубок сон, что они ничего не чувствуют, то ли в благодарность желтопузым красавцам за защиту от водных пиявок. Эти мелкие паразиты очень любят присосаться к мягкой коже сомов в момент их спячки и пить кровушку. Мне не раз приходилось вылавливать «усатых» в апреле с головами, буквально утыканными этими пиявками. Но этих паразитов прямо с соминой кожи с огромным удовольствием поедают сазаны в те зимние дни, когда температура повышается и сазан, выходя из сонного состояния должен искать пропитание. А тут его и искать не надо — вот оно перед тобой. Бери и кормись. Так ли это или не так, утверждать не берусь. Но что при подледной ловле на таких зимовальных ямах на крючки сазаны багрятся вперемежку с сомами, был свидетелем сам.

Участок Г — это выход из ямы. Место, по частоте поклевок уступающее свалу, но тем не менее достаточно добычливое, особенно по части берша и некрупного судака.

Участок Д называется послеямье — место намного интереснее, чем похожее предъямье. В летний период на этом участке (а продолжительность его определяется расстоянием 40-50 м после окончания участка Г) приманка нередко находит жереха или щуку. В апреле послеямье — излюбленное место для принятия солнечных ванн сомами и сазанами. Они только что проснулись после зимней спячки и с огромным удовольствием греются на мелководье. Но при этом ни сом, ни сазан не пропустят вашу приманку, если, конечно, она не будет очень активна, ведь они до конца пока еще не проснулись. На послеямьс сом и сазан любят порезвиться перед переменой погоды с ясной на пасмурную. Сазан исполняет «танец на хвосте» — показывает себя во всей своей красе, а «усатый», исполнив дельфиний нырок, оглушает окрестности ударом своего могучего плеса. Ловятся они в этот момент — так себе, но места своего пребывания для думающих рыболовов выдают полностью.

Ямы по своему построению бывают продольные (фарватерные и береговые) и округлые (как правило, береговые). Продольные выглядят в виде вытянутого эллипса (рис. 2), причем располагаются так, что большая ось составляет параллель направлению течения реки. Как правило, находятся такие ямы вдоль крутых берегов или на фарватерах судоходных проток. Протяженность их обычно варьируется в пределах 50-100 м. Но я знаю одну продольную яму, которая тянется более чем на 500 м и имеет максимальную глубину 32 м. Можно только догадываться, сколько «усатых», считая это место своим «родным домом», обживают уголки этой ямищи.

Округлые ямы (рис.2) обычно меньше продольных и по расположению более тяготеют от середины русла реки к ее берегам. У крутых берегов эти ямы называются омутами. Если же яма располагается у пологого берега (как правило, это происходит при резком повороте реки на ее внутренней излучине), то она является составной частью заводи, как бы ее формируя. Почти всегда над омутом и в заводи образуется круговая струя воды — так называемая суводь. Следует констатировать, что ямы во всех своих проявлениях являются основным местом на реке, где следует практиковать отвесное блеснение, поскольку именно этот вид лова речных хищников на данных участках реки является более продуктивным и добычливым.

Перекаты.

Перекатом называется мелководный участок в русле реки. Как правило, у перекатов линия изменения глубины располагается перпендикулярно (или почти перпендикулярно) направлению течения.

Нас, в случае отвесного блеснения, будет интересовать только та часть переката, где рельеф дна резко меняет глубину с меньшей на большую. Причем сам перекат должен быть исключительно «глубинным». К таковым я отношу участки реки, глубина которых составляет не менее 4 м, а перепад — до 6 м и более. Дело в том, что на более мелких перекатах данный вид лова становится малоэффективным. Мы шумом своего катера распугиваем хищников больше, чем можем привлечь на игру разнообразных наживок. На мелководье прекрасно работает снасть для ловли в заброс, ее и надо использовать. Но этот вид лова не является «героем нашего романа».

Перекаты, как правило, меняют свою глубину, не только по направлению течения реки, но и поперек этого направления (рис. 3). Они имеют большие глубины (и глубокой и мелкой своей части) у крутого берега и плавно уменьшают их по мере продвижения к берегу пологому. Схема глубинного переката изображена на рис. 4. Стрелка V показывает направление течения реки. Правый берег крутой, высокий. Левый берег пологий, песчаный. Схема 1 — это вил на перекат сверху, схема 2 изображает перекат в трех разрезах и показывает тенденцию уменьшения глубины переката от крутого берега к пологому (т.к. hr1 > hr2 > hr3 и hm1 > hm2>hmЗ).

Идеальным сочетанием мест для рыбалки является расположение в строении реки переката и ямы за ним. Именно ямы, а не углубления, которые всегда следуют за перекатом. Еще лучше, если расположение этих участков реки находится у крутого берега. Такое соседство этих мест создает идеальную ситуацию для крупных хищников (сома, щуки). Тяготеющие к более глубоким местам, где проводят большую часть времени, они совсем рядом имеют идеальное место для кормления. Не надо совершать длительных маршрутов к местам кормления. Не надо тратить время и силы на поиск добычи. Появился голод — два взмаха хвостом, и ты уже на перекате, мирные обитатели которого представляют из себя «изысканное и желанное блюдо».

Коса.

Косой называется идущая от берега узкая полоска земли, переходящая под водой в отмель. Возникают они следующим образом. Река, меняя направление своего русла, образует излучину (рис. 1), течение во внешней дуге, как более быстрое, размывает вогнутый берег, и эти мягкие породы начинают оседать па выгнутом берегу, вытягиваясь от его крайней точки вниз по течению. Это и есть коса. Косы, как правило, разделяют в строении реки основное русло от затона, или «полоя», — места, куда при весеннем половодье рыба заходит на икромет.

Место это для нашей рыбалки достаточно интересное, особенно если длина отмели, являющейся в строении реки подводным продолжением косы (и часто рыболовами также именуемая косой), имеет длину до 100—150 метров, а перепад глубин достигает 10—12 метров.

При этом та часть косы, которая расположена ближе к руслу реки и где, как правило, достаточно сильное течение,— любимое место утренней и вечерней охоты судака. В той же части, которая ближе к загону и где течения или почти нет, или даже возникает незначительная «обратка», очень любит разбойничать щука. На стыке течений, в удаленной части косы (по отношению к береговому мысу), часто разбойничают окунь, чехонь, некрупный жерех. В небольших ямах, расположенных рядом с косой (иногда и даже часто находящихся в загонах), любит кормиться берш.

Я предпочитаю ловить на косах в летнее время в ранние утренние и вечерние часы. Именно в это время происходит выход хищника на косы на жировку. Причем продолжительность такого выхода может быть очень кратковременной — 30-40 минут. Но в этот момент происходит такая концентрация хищников, что этого краткого времени бывает вполне достаточно для поимки 10— 15 приличных «клыкастых».

В марте и апреле данные места любит посещать и «хозяин реки» — сом, особенно если его зимовальная яма находится где-то рядом. На косах, в той части, где течение не такое сильное, чехонь в это время собирается в стаи, чтобы двигаться на икромет, и «усатый» не может отказать себе в удовольствии полакомиться этой любимой рыбешкой после зимнего воздержания.

В это же время, перед икрометом, косы являются теми местами, где концентрируется и лещ, причем стаи формируются одного возраста и размера. При применении мягких наживок — твистеров и темных блесен — его вполне можно ловить описываемым способом. Я целенаправленно занимаюсь этим уже не один сезон.

Любит на косе порезвиться и сазан. Особенно в августе и сентябре, сразу же после дождя при теплой и пасмурной погоде.

Таким образом, косы являются очень перспективными местами для ловли отвесным блеснением. Главное, чтобы глубины их не были менее трех метров.

Суводь.

Суводью называется круговое движение воды над омутами или в заводях, иногда суводью называют заводь с ярко выраженным сильным обратным течением. Как известно, река меняет направление своего течения, ударяясь то и один берег, то в другой. И если русло реки состоит из мягких пород (а на Нижней Волге и Ахтубе речные породы именно таковыми и являются), река разрушает отбойные берега и намывает противоположные, тем самым изменяя направление русла от спрямленного к более извилистому. И вот когда русло реки начинает менять направление своего движения на угол, близкий к 90°, то на берегу, противоположном отбойному, возникает заводь с сильным обратным течением.

Для нас же это место интересно еще и тем, что только на нем можно практиковать описываемый способ лова с весельной лодки, не оснащенной двигателем. Дело в том, что, осуществляя свой «сплав» из точки А (рис.2) по основной струе течения (и желательно, чтобы линия сплава проходила как можно ближе к границе раздела течений), вы спускаетесь к точке Б, где вашу лодку и затягивает в суводь. После совершения определенного «полукруга почета» вас в точке В подхватывает обратное течение и возвращает в исходную точку заплыва, где вы опять встречаетесь с основным течением, и все повторяется сначала. Такие кольцевые сплавы вы можете осуществлять неограниченное количество раз, не пользуясь ни двигателем, ни веслами. Главное, чтобы в этом процессе «круговорота воды в природе», а соответственно, и вашего круговорота, у вас клевало. Но с клевом, как правило, на этих местах все в порядке. Причем берет на суводях рыба самая разнообразная. Та струя основного течения (стрелка V2), которая, закручиваясь в суводи, превращается в «обратку» (стрелка V3), несет с собой большое количество корма. Но так как сила прямого течения (стрелка V) мощнее обратного, то оно притормаживает корм, и он, концентрируясь, оседает в суводи. Такая концентрация кормовой базы привлекает в это место разнообразных представителей «бели» (густеру, синца, леща, белоглазку и др.), а на них, естественно, собираются и хищники. Недаром на Нижней Волге бытует поговорка: «Где есть тарань — там ищи и судака». Привлекательным для белой рыбы это место является еще и потому, что, находясь в суводи, она меньше тратит энергии на борьбу с течением.

На суводях, образовавшихся над омутами и представляющих собой бурное перемещение придонных и верхних слоев воды, я практикую ловлю крупного жереха отвесным блеснением, но вполводы. Так как на суводях водная стихия просто беснуется, поражая своей неуправляемой мощью, то мелкая рыбешка (уклейка, чехонь и т.п.), попадая в эти места и не имея возможности сопротивляться, закручивается водными потоками, становясь легкой добычей «речного корсара». Для него сильное течение и бурные потоки не помеха, он, наоборот, чувствует себя в этой стихии как у себя дома и даже несколько притупляет свою обычную осторожность, чем и стоит воспользоваться.

Если начать свой сплав по основному направлению течения — метров на 30-40 выше такой суводи — и опустить блесну не до дна реки, а где-то на 3—4 м, то появляется возможность за один-два круговых прохода (больше жерех не позволит — отойдет) выхватить двух-трех серебристых красавцев размером больше среднего. Мелкий жерех на таких местах, как правило, не охотится — он еще не способен осилить такую мощь речного потока. Именно на такой суводи мой младший сын Алексей поймал своего первого жереха и самую большую, до настоящего момента, рыбу. Этим трофеем он очень гордится, за что и был сфотографирован, а вечером награжден переходящим кубком. Жерех на два с лишним кг для рыбачка в неполных шесть лет — вполне достойный результат.

Банка.

Банкой называют подводную отмель. В рельефе дна реки, особенно если реки с сильным течением, а грунт, по которому они протекают, состоит из мягких пород, банки встречаются не так часто, как правило, в затонах и заливах или как продолжение кос. При резком уменьшении уровня воды в реке многие банки превращаются в плоские островки, любимое место отдыха голосистых чаек и крачек. Но именно такие мелководные банки нас и не должны привлекать. Как и в случае с перекатами, рыболовов, практикующих описываемый вид лова, должны интересовать исключительно глубинные банки. Они встречаются в тех местах, где сама Волга или ее протоки протекают по глинистым песчаным почвам. Песок сильным течением вымывается, а глинистые почвы как раз и создают такие глубинные банки (рис. 6).

Эти места в строении реки привлекают ее представителей и как естественная защита от сильного течения (особенно мелкую рыбешку), и как место, где всегда можно подкормиться тем кормом, что приносит река и который здесь концентрируется в виде отложений в зоне А. Глубинными банками я считаю те, которые в самой высокой своей части имеют глубину не менее трех метров. Возвышение их над уровнем дна реки должно быть более двух метров.

Данное место является очень привлекательным для охоты жереха, окуня, чехони и щуки, то есть тех хищников, которые предпочитают добывать себе пропитание в средних и верхних уровнях речной воды.

Обычно я практикую следующие сплавы на банках: или начинаю ловить с самого мелкого места, сваливаясь на глубину и проходя зону А, или делаю проходы вдоль банки по зонам Б и В. Почти никогда я не облавливаю зону Г, так как течение здесь самое сильное, и, значит, это место не привлекает мелкую рыбешку, а соответственно, и хищников. И, что более важно, при блеснении на данном участке вы, как правило, зацепляетесь за донные препятствия. А это нам совсем ни к чему.

Недалеко от места расположения моей нижневолжской дачи, на слиянии Волги, ранее в этом месте полноводной и судоходной, а в настоящее время превратившейся в мелководье, и протоки Калмына, по которой проходит фарватер, находится великолепная банка. Правда, образовалась она не вымыванием более мягких порол из более вязких, а за счет того, что сила течения двух потоков воды смыла небольшой островок, превратив его в подводную отмель. Параметры этой банки просто созданы для отвесного блеснения. Глубина ее наиболее мелкой части варьируется от трех до пяти метров. А глубины вокруг отмели доходят до 15—18 метров. Причем склоны ступенчаты, с замоинами и гротиками — просто идеальное место, где может схорониться и подкормиться различная «бель». А значит, и хищнику есть чем поживиться, и он это место очень уважает. Причем в верхней части банки на ее «мели» вода порой «закипает» от жирующих окуней и мелкого жереха — очень часто эти хищники охотятся вместе. По бокам банки, относительно направления течения реки, очень любят стоять в засадах крупные щуки. Область, расположенную за банкой, разделили приличные «клыкастые» и матерые жереха — первые осуществляют свой разбой в придонной части, а вторые оккупировали верхние слои воды. Ловить в отвес на этом месте — одно удовольствие. И интересно, и непредсказуемо, и добычливо — одна беда, слишком близко эта банка расположена к фарватеру. Бывает, только начнешь сплав и увлечешься рыбной ловлей — ан нет, надо прерываться и отплывать в сторону: на траверзе появились или «самоходка», или пассажирский лайнер. А с этим на реке не шутят. Но когда движение по реке не очень интенсивное, я очень люблю рыбачить именно в этом месте.

В предыдущих номерах журнала мы рассмотрели те участки реки, которые наиболее подходят для ловли рыбы спиннингом или отвесным блеснением. Определение их местоположения на реке при определенных навыках особого труда не составляет. Чисто визуально косу выдает выступающая полоска берега и отмель, суводь — обратное течение, а яму и перекат — цвет воды над ними и размер волны в ветреную погоду. Но визуально мы можем определить только наличие этих мест, тогда как нас интересуют, во-первых, их линейные и глубинные параметры, а во-вторых, месторасположение точек перехода дна реки с одного рельефа на другой. Только такая информация позволяет более правильно выбрать место для ловли. Получить эти данные без применения специальных приспособлений просто невозможно. Какие же приборы помогают решить вставшие перед нами задачи?

Лот.

Самым простым приспособлением для определения водных глубин с древнейших времен является лот, а проще — веревка или шнур, на которые нанесены линейные размеры и на конце привязан компактный, но достаточно тяжелый груз.

До 1993 г. я пользовался лотом, изготовленным следующим образом. На бортовую телескопическую удочку, в собранном виде занимающую совсем мало места, установил небольшую инерционную катушку с намотанными на нее 50 м прочного капронового шнура белого цвета (рис. 1). На конце шнура был привязан груз весом 120 г, а сам шнур отградуирован метровыми метками разного цвета. Это позволяло при обследовании лотом интересующих мест реки с достаточной точностью определять глубины. Иногда для такой операции применяют специальные счетчики (рис. 2), устанавливаемые на ваши удилища и позволяющие измерять глубину более точно.

Но определить характеристики интересующих нас участков реки мало, надо их зафиксировать для использования в процессе будущего лова. Рассмотрим, как это делается. Предположим, место вашей будущей рыбалки будет проходить вдоль крутого берега (рис. 3), а рельеф дна в этом месте достаточно неоднороден. Нас на этом участке реки будут интересовать четыре точки, расположенные вдоль линии, по которой сплавляется катер. Точка 1 — это начало подъема дна, а также стартовая точка сплава. Точка 2 — самое мелкое место на участке — перекат. Точка 3 — наибольшая глубина ямы, а точка 4 — окончание участка, выход из ямы. Пройдя вдоль берега на расстояние L, мы замеряем глубины HI, H2, НЗ, Н4 и осуществляем привязку этих глубин к ориентирам на берегу реки. В нашем случае это выглядит следующим образом. Точка 1 с глубиной HI соответствует «окончанию зарослей кустарника». Точка 2 с глубиной Н2 фиксируется «большим поваленным деревом». Наибольшая глубина ямы в точке 3 с глубиной НЗ располагается прямо напротив «пня», крепко удерживающегося своими корнями за крутой берег. Точка 4 и, соответственно, глубина Н4 находятся как раз напротив «сухого дерева».

Таким образом, на одном месте мы имеем несколько линий «сплава» (каждую со своим набором глубин) при одних и тех же ориентирах на берегу и можем осуществлять блеснение то одним проходом, то другим, в зависимости от того, на каких глубинах в данный момент времени и при данных погодных условиях хищник наиболее активен. Эта информация, добытая во время изучения рельефа дна, должна быть четко зафиксирована или в памяти (если ловите вы довольно часто), или в записях (если процесс лова происходит один раз в год во время отпуска). Делается это для того, чтобы во время активного лона при подходе к интересному месту, ориентируясь по заранее выбранным береговым объектам, вы успели подготовиться к встрече с хищником. А выражаться это может или в изменении длины лески, или в перемене игры приманки, или в добавлении на блесну наживки. В любом случае береговые ориентиры помогают нам сконцентрироваться именно на тех местах, где вероятность поклевки резко возрастает, а вы к этому готовы. Точно так же ориентирами на берегу надо фиксировать и все зацепистые места, дабы, «не наступая на грабли дважды», уменьшить количество оторванных блесен.

Эхолот.

Вторым прибором, позволяющим определять рельеф речного дна, его качественные и количественные параметры, является эхолот. Эти сложные электронные изделия состоят из трех основных частей: датчика, электронного блока с экраном и блока питания. На рис. 4 и 5 показаны две модели эхолотов, выполненных конструктивно в три блока и в единой конструкции.

На рис. 4 изображен эхолот Optima — одна из современных моделей в семействе эхолотов Eagle. Он снабжен широким экраном Ultravision, что дает возможность видеть подводный мир во всех деталях. Управление осуществляется при помощи различных меню и нескольких клавиш, позволяющих использовать изделие и самых различных режимах работы. Оснащается данный эхолот однолучевым 20-градусным датчиком, позволяющим иметь разрешающую способность 240 точек по вертикали — это очень хорошие показатели.

Данная модель имеет возможность подключить к эхолоту до трех датчиков, позволяющих определять температуру окружающего воздуха, температуру воды, скорость судна и многое другое.

Optima предназначена для стационарной установки на катере и запитывается от бортовой аккумуляторной батареи. Это не очень дешевое, но очень качественное и многофункциональное изделие.

На рис. 5 изображен эхолот модели Fishin buddy американской компании Bottom Line. Данное изделие выполнено в едином корпусе (имеет пять модификации разной сложности) и обладает возможностью определения рельефа дна и поиска рыбы в горизонтальной плоскости на расстоянии 40 м. Питание этого изделия осуществляется от трех обычных батареек, которых хватает на несколько часов эксплуатации. Данный эхолот, имея малый вес, герметичность корпуса и плавучесть в случае непредвиденного падения в воду, более всего приспособлен для эксплуатации на небольших, быстро собираемых или надувных лодках, которыми так любят пользоваться рыбаки-автотуристы. А именно эта группа рыбаков в последнее время более интенсивно, чем когда-либо, осваивает самые потаенные и недоступные ранее «уголки» и «местечки», расположенные по берегам Нижней Волги и Ахтубы. Выдаваемая вышеперечисленными эхолотами информация о рельефе дна, особенно в режиме текущего времени, позволяет отказаться от процесса предварительного изучения определенных мест (как в случае с лотом) и дает возможность совместить эту операцию непосредственно с процессом рыбалки. В случае дефицита времени и непреодолимого желания быстрее приступить именно к ловле рыбы, а не тратить время на слишком долгую подготовку к этому процессу, эхолот является, конечно, незаменимым помощником.

Применение этих приборов сыграло революционную роль в определении мест ловли именно при отвесном блеснении. Эхолоты позволили на бескрайних речных просторах легко отыскивать участки дна с таким рельефом, где ваша наживка ну просто не может не встретиться с хищником. Но главным достоинством этих сложных изделий является не работа в режиме «on line», а возможность фиксировать и отражать на экране наличие в водной толще различной рыбы. Причем показывает эхолот этих речных представителей с разбивкой по глубине нахождения, габаритным размерам и количеству присутствия.

Хотя, учитывая инерцию действующего в эхолотах локационного принципа обнаружения движущихся целей и погрешности, возникающие при функционировании этих систем, в достоверности некоторых параметров, выдаваемых эхолотами, можно усомниться. Но то, что эхолоты показывают вполне достоверно, так это рельеф дна и наличие или отсутствие рыбы и данном месте.

Именно этими двумя показателями эхолота я пользуюсь уже восемь лет, с того момента, как в 1993 г. на катер «Крым» установил свой первый эхолот фирмы Eagle (см. фото). На последнем же моем катере, «Морской нимфе», приобретенном в 1998г., сразу же при покупке был установлен эхолот той же фирмы, но более совершенной модели. Оба эти изделия прекрасно служат мне до сих пор. Причем как при движении по незнакомым местам на больших скоростях (эхолот показывает, хоть и с определенной задержкой, тенденцию изменения глубины реки), так и при ловле отвесным блеснением, рисуя рельеф дна и определяя наличие рыбы. А больше нам ничего и не требуется, дальше все зависит от мастерства рыбака, ну и, конечно, от рыбацкой удачи.

Если эта статья подвигнет кого-либо из читателей заняться отвесным блеснением профессионально, то настоятельно рекомендую обзавестись этим недешевым, по таким необходимым в нашем деле прибором. Причем, если ловить вы будете с малых плавсредств, то лучше приобрести одну из моделей однокорпусного эхолота из серии Fishin buddy. Эти подешевле. Если же эхолот вы будете устанавливать стационарно на большой и дорогой катер, лучше приобрести более сложную модель, например, фирм Eagle или Lowrance. Автор — Лавров В.

Закорм выбранной зоны

После обнаружения первой бровки делают стартовый закорм. Еще раз заострим внимание на выборе правильного участка, в который будет доставляться прикормка. Он должен быть ровным, или немного пологим, чтобы можно было накрыть прикормочный стол, и чтобы кормушка хорошо лежала на дне.

Плюсом ловли на первой бровке является тот факт, что прикорм можно доставлять разными способами. Стартовый закорм выполняют классическим методом – кормушками, или лепят шары и доставляют их рогатками, или вручную.

Состав прикормки напрямую зависит от объекта ловли, силы течения и времени года. Если мы нацелены на леща, то в смесь добавляем больше гороха, пшена, перловки и других зерновых. Если течение выше среднего, то обязательно сыпем просеянную глину, или грунт. Эти компоненты сделают прикормку более вязкой и частицы прикормки будут медленно вымываться.

Тоже самое относится и к ловле язя. Эта рыба любит вареный горох и пшеницу. Проще всего приготовить зерновые в большом термосе. В течении 14-15 часов крупы запариваются до мягкого состояния. Горох берется цельный, а пшеница покрупнее. После запаривания пшеница должна легко раскрываться при небольшом надавливании.

Именно такая и нужна язю. Ловят его успешно в местах с течением. Пшеница и горох довольно крупные крупы крупные и всегда выделяются на дне.

Если рыба на выбранном участке достаточно пассивна, то лучше использовать два фидера. Проще забросить их за первую бровку на растоянии в 4-5 метрах друг от друга. Получатся два прикормочнных стола.

Фидеры можно забрасывать на разные бровки: на ближнюю и на дальнюю. Это тоже хороший способ определить, где находится рыба и какая дистанции ловли будет оптимальной.

Рельеф дна и сопутствующие важные особенности в рыбалке.

Безусловно, рельеф дна, как отдельный показатель успешной рыбалки наиболее значим, по сравнению с другими составляющими, такими, как: качество снастей, их актуальность, а главное правильный выбор для конкретной рыбы и вида ловли, правильно подобранные прикормки и наживки, опыт рыболова и очень важные и значимые погодные условия, последний показатель стоит на втором месте, после рельефа и места ловли. Вообще, если рассматривать успех на рыбалке по воображаемой шкале, где 0 это бесклёвье, а 100 — наиболее удачная рыбалка, я бы разделил рыболовную шкалу, только на эту совокупность знаний в процентном соотношении важности результата:

- Знание рельефа дна водоёма и понимания места кормления рыбы — 30 %;

- Погодные условия места ловли, умение подстраиваться под них, фазы Луны, давление — 30 %;

- Правильно подобранная снасть под ловлю конкретной рыбы — 15 %;

- Правильно подобранный аромат прикормки и его избыточность, цвет приманки и её игра — 15 %;

- Наличие современных снастей (зависит от способов ловли) — 5 %;

- Фарт и удача конкретного рыболова (нельзя исключать) — 5 %.

Ключевое слово «место кормления» рыбы написано не просто так. Места обитания, кормления и постоянный ареал миграции рыб на всём протяжении жизненного цикла, времени года и интервала суток совершенно разные, нужно обязательно учитывать этот момент и использовать его в своих целях, это важнейшие знания. Вторые по значимости успешной рыбалки погодные условия и фазы Луны, так же важнейший показатель успешного клёва, это огромная информация, о которой написана отдельная статья — «прогноз клёва рыбы и влияние на него погодных условий», упомяну лишь несколько важнейших, научно известных и подтверждённых данных, которые влияют на поведение рыбы, такие как:

- Атмосферное давление, стабильное, высокое, низкое, меняющееся;

- Скорость, а главное направление ветра;

- Дождь, сильный, слабый, после солнца, перед солнцем;

- Фаза Луны, расстояние до Земли, % освещения Луны;

- Геомагнитное поле;

- Погодные условия в целом.

Остальные показатели так же важны, безусловно важна леска, её толщина, флюорокарбоновая она или монофильная, размер крючка и его форма, важен узел, которым Вы будете связывать оснастку, основную леску, крючок, важна сама оснастка и условия, где она будет применяться, техника проводки при ловле хищника тоже важный показатель, но все они не будут ничего значить если делать забросы в места, где рыбы нет в принципе, а если и есть, то в малом количестве. Да и об этом я не буду писать здесь, уверен про эти показатели успешной рыбалки будет не раз упомянуто в наших блогах и форуме, тем более тематика статьи посвящена определению и правильному выбору мест для рыбалки.

Снасти для ловли на бровке

Самая сложная ситуация, когда приходится ловить вблизи крутой бровки. Рыболову непросто выматывать иногда даже кормушку без рыбы на крючке. А если удалось засечь трофей, то приходится прибегать к различных ухищрениям.

Новички во время протягивания кормушки часто думают, что произошел зацеп и начинают обрывать снасть. Но это неправильно. Необходимо максимально высоко поднять удилище и только после этого выматывать снасть. Опытные рыболовы, которые часто ловят на крутых бровках, используют длинные удочки быстрого строя длиной от 3,9 до 4,5 метров. С их помощью процесс вываживания рыбы будет проходить гораздо легче.

Очень полезно использовать кормушки с пластиковым корпусом. Оно быстро всплывают и не так встревают в дно, как металлические. Оптимальный вариант – кормушки-корзинки с широким плоским грузиком.

Чем сильнее течение, тем более закрытой должна быть кормушка. Сетчатые модели используются при ужении на среднем и слабом течении. Корм из них вымывается быстрее. При ловле в ветреную погоду можно использовать и кормушки пули с пластиковым корпусом. Если дно твердое, то пули не будут в него погружаться и корм останется на поверхности.

При ужении на ближней дистанции можно использовать жесткие лески с минимальной растяжимостью диаметром 0,25 мм или плетенки сечением 0,12 мм. Катушки ставим с объемом шпули от 3000 до 4000 с задним или передним фрикционом.

Монтаж можно использовать любой. Только трубочку-антизакручиватель не стоит применять, так как она может цепляться за бровку при выматывании оснастки. Неплохо работает при ловле на бровке методный монтаж с коротким поводком и насадкой с пенопластом на крючке.

Длина поводка выбирается в зависимости от силы течения. Чаще всего в начале ставят поводок длиной 50 см, а потом уже смотрят по ситуации. При ловле на бровке лучше использовать поводок из растяжимой лески толщиной 0,14-0,18 мм. Обязательно при себе иметь фидергам или резиновую нить для плетения толщиной 0,6-0,8 мм.

Такая бобина обычно вмещает от 10 до 20 метров и стоит на порядок дешевле, чем фидергамы, которые продаются в рыболовных магазинах.

Иногда кусочек резинки длиной 6 см спасает всю рыбалку. Часто у рыбаков просто руки опускаются, когда очередной лещ, карась или язь уходит с крючка при протягивании его через бровку. Удается только вытянуть плотву и мелких подлещиков. Крупная рыба буквально упирается в бровку, и часто происходит обрыв поводка. А если еще и ракушка на дне, то это усугубляет ситуацию. Резиновая нить очень хорошо тянется и даже резкие рывки уверенно гасятся в зародыше.

У рыболова появляются возможностей для маневра. Можно поставить между поводком и основной леской отрезок длиннее, от 6 до 8 см. Здесь уже смотрим по ситуации.

Купить нитку для бисера можно практически в любом галантерейном магазине или в магазине для шиться и поделок. Просто запомните, что она называется «нить для бисероплетения», когда будете говорить продавцу, что вам надо.

Кстати, вполне возможно, что такая нитка подойдет и для резинок-донок. Надо найти только такую, чтобы хорошо тянулась. Также эту нить можно использовать в качестве фиксатора для плетни на шпуле. Обычно для таких целей используют банковскую резинку. Однако, нить более тонкая и не изнашивается так быстро.

Начинаем изучение рельефа

Для начала собираем снасть практически в рабочее положение. Кто то ловит с шоклидером, кто то без, в общем, здесь дело привычки. Цепляем маркерный груз, выбираем ориентир на другом берегу, и делаем заброс, на сколько можем.

Забросив груз, фиксируем леску в клипсе (эту заклипсованную леску трогать больше не будем), и вытаскиваем наш груз. Теперь снова делаем заброс, пока клипса не остановит грузило, и с момента удара груза о воду считаем секунды падения.

Узнать что груз достиг дна можно по отыгравшей вершинке фидера. После этого, записываем число до которого досчитали, в верхней части бумажки.

Делаем 3 оборота ручки катушки (оборотов может быть и 2 и 4, в зависимости от того, на сколько точно вы хотите прощупать дно), и снова фиксируем леску в клипсе, не вынимая зафиксированную ранее.

Теперь выматываем наш груз из воды и считаем обороты ручки. У меня получилось 48 оборотов, прибавляю 3 оборота, которые смотал, и пишу 51 внизу листочка под первой цифрой. Нижние цифры можно дописать до конца листа с шагом в 3 оборота (или сколько вы будете делать).

Как видите у меня не влезли все цифры, так что вы берите листочек побольше.

Далее забрасываем груз снова, считаем секунды падения, записываем. После этого вытаскиваем леску из клипсы, снова делаем 3 оборота, клипсуем, и все заново.

Процесс ужения

Ловля за бровкой очень интересна и динамична. Если удалось накрыть стол, то поклевки следуют одна за другой. Даже в конце осени и в начале весны клев здесь хороший. Главное – подобрать кормушку нужной формы и веса и научиться ее перетягивать через бровку с рыбой на крючке. При этом надо ощущать рывки рыбы и понимать, когда тянуть, а когда отпустить фрикцион, чтобы дать рыбе погулять немного.

Если сзади рыболова есть небольшая возвышенность, то лучше забраться на нее и с поднятым фидером пытаться вываживать рыб. В результате этих действий удается поднять рыбу на необходимую высоту и подвести ее к берегу. Кто использует фидерные платформы, то может взобраться не нее и стоя вываживать рыбу. Так поступают многие спортсмены- фидеристы.

В процессе ловли на бровке иногда можно заметить, что поклевки лещей происходят у тех рыболовов, кто располагается ниже по течению. Особенно это заметно при ловле на участках с сильным течением. Доночники ставят по 3-4 дочки, фидеристы тоже часто используют несколько удилищ. Но поклевки чаще происходят на крайние удилища. И чем дальше сидит рыболов вниз по течению, тем лучше у него ловится рыба. Это легко объяснить, так как много корма, доставленного соседними рыбаками уносится ближе к его точке и больше рыбы концентрируется в этой зоне.

Чтобы не кормить точку соседа лучше использовать более вязкие составы и мешать их с мелассой или конопляным маслом. В таком случае рыба будет задерживаться именно в вашей зоне. Это больше относится к крупной рыбе. Если цель вашей рыбалки – плотва, средний подлещик и густера с синцами, то ловите на любую прикормку. Концентрация этих карповых на нормальной реке такова, что в теплое время клевать они будут у разных рыболовов.

Обычно за бровками глубина в месте ловли составляет 3-5 метров. Если до бровки она 2 метра, то уже после нее нередко – 4-5 метров. Такие перепады очень перспективны для фидерной рыбалки.

В процессе ловли важно уметь комбинировать с разными насадками и находить новые ключики к рыбе. Например, видим, что сегодня чаще клюет синец и крупная густера. Значит больше используем червя и в прикорм добавляем калорийные компоненты с мелассой. Если на точке стоит мерная плотва, добавляем сухари или мелкофракционные прикормки, пропущенные через сито. Леща на точке удерживаем горохом и пшеном. Причем, можно и не добавлять магазинную прикормку и сухари.

Рисуем рельеф дна

Для того что бы наглядно увидеть, что за рельеф на этом месте, давайте нарисуем прямую линию вот здесь:

Это будет поверхность водоема, от которой мы будем отсчитывать наши верхние цифры. Отсчитываем, и ставим в нужных местах точки:

Остается соединить точки между собой и мы получим готовую картину дна.

Вот наше дно, как на ладони. Мы уже можем выделить две точки ловли, на 39 оборотах и на 27. Давайте закончим нашу карту дна, и подпишем покрытие:

Вот теперь вообще замечательно, если говорить о том, где будет перспективнее ловить, то здесь каждый решает сам.

На точке 39 хорошая ямка, наверняка здесь будет стоять рыба в дневное время. На точке 27 отличное углубление, но подъем слишком резкий, есть риск зацепить кормушку.

Маркерным поплавком

Еще один отличный способ промера дна фидером – маркерным поплавком. Перед грузом на фидерный шнур помещается крупный ярко окрашенный маркер скользящим способом. Для измерения глубины выматываем весь провис лески до грузила. Поплавок при этом опускается к грузилу. Затем, удерживая фидер, опускаем фиксированные отрезки шнура с фрикциона (до первого кольца или по меткам, нанесенным на удилище). Считаем эти отрезки, пока маркер не всплывет. Таким образом можно очень точно промерить глубину фидером. Такой процесс занимает больше времени – бывает, что нужно замерить десятки точек. Обычно им пользуются спортсмены, снаряжая отдельное маркерное удилище. Этот способ известен у карпятников, так как с его помощью определяются малейшие изменения рельефа. Однако, маркерный поплавок проблематично использовать на сильном течении в реках – велика вероятность ошибки из-за сноса. Поэтому обычное опускание на счет у фидеристов пользуется большим спросом.

Промер глубины и рельефа дна перед ловлей на фидер: с чего начать

Правильно определить характер дна перед рыбалкой – важная составляющая богатого улова. Немаловажный вопрос имеет огромное значение, лежит в одной плоскости параллельно с другими аспектами: как найти перспективное место для ловли, знать о повадках рыбы, вкусовых предпочтениях в конкретно взятый промежуток времени, стоя на берегу.

Сканировать маркерным грузом относительно быстро и достаточно просто. С поставленной задачей успешно справится любой новичок в области ужения на поплавок, кормушку.

В процессе определения рельефа дна нет сложных моментов.

Перед тем как промерить глубину фидером, маркерным грузом, следует дома тщательно подготовиться к рыбалке. Опытные ловцы изготавливают приспособление своими руками, используют собственные ноу-хау, не пользуются услугами торговых сетей.

Новичкам можно посоветовать купить необходимое устройство, а когда они наберутся опыта применять его на практике. Обычно такой груз – шар, пуля, бомба со стабилизаторами по краям.

Очень хорошая форма для изучения характера дна с максимальной чувствительностью и большими шансами дальнего заброса.

Существует несколько способов исследования рельефности водоемов, которыми всегда пользуются опытные рыболовы.

Они применяют разные методы и устройства, помогающие сканировать дно:

- комбинированные;

- маркерный груз;

- джиговая проводка;

- волочение;

- промер глубины оснасткой.

Основные принципы промера дна маркерным грузом

Определить рельефность в зоне предполагаемого ужения очень важно. Это основное начало, от которого отталкиваются опытные удильщики.

Рыбалка с матчем, фидером предусматривает ловлю с берега, когда дистанция заброса ориентировочно на 100 м, поэтому чрезвычайно нелегко узнать, где больше глубина или меньше. Сканировать можно специальным приспособлением – маркером с монофильной оснасткой 0,2-0,3 мм, безынерционной катушкой 3000-4000 м, удилища 4 м.

Необходимая снасть собирается на основе большого высокого поплавка, крепящегося на конце лески и груза, который должен скользить по монке. Маркерные грузила, используемые для таких целей, обязаны превышать вес сигнального приспособления.

После завершения приготовлений:

- оснастку забрасывают;

- леска натягивается;

- «бомба» с вершинкой падает на дно.

Ослабленным фрикционом монофилку начинают стравливать до появления поплавка над водной гладью. Длину необходимо фиксировать.

Стоянки хищных рыб на перекате реки.

Каждый перекат надо изучать, но есть общие закономерности расположения рыб на перекате. Крупный жерех летом держится на струе в центре переката, свое месторасположение жерех выдает мощными ударами по воде. Судак держится в подвалье переката, и с косы обычно хорошо ложится на джиг. Язь будет стоять возле отмелей за перекатом, часто за второй косой за перекатом. Крупный окунь будет держаться возле крутого берега. Но это стоянки рыбы, при охоте хищник будет перемещаться по реке.

Часто за одной из кос имеется затон. В таких затонах летом ловят щуку и окуня, а зимой ставят жерлицы на судака и щуку.

Джиг метод