Определительные местоимения «сам», «самый», «весь», «всякий», «иной», «другой», «любой», «каждый» указывают на признак лица или предмета, конкретно не обозначая его.

Что такое определительные местоимения?

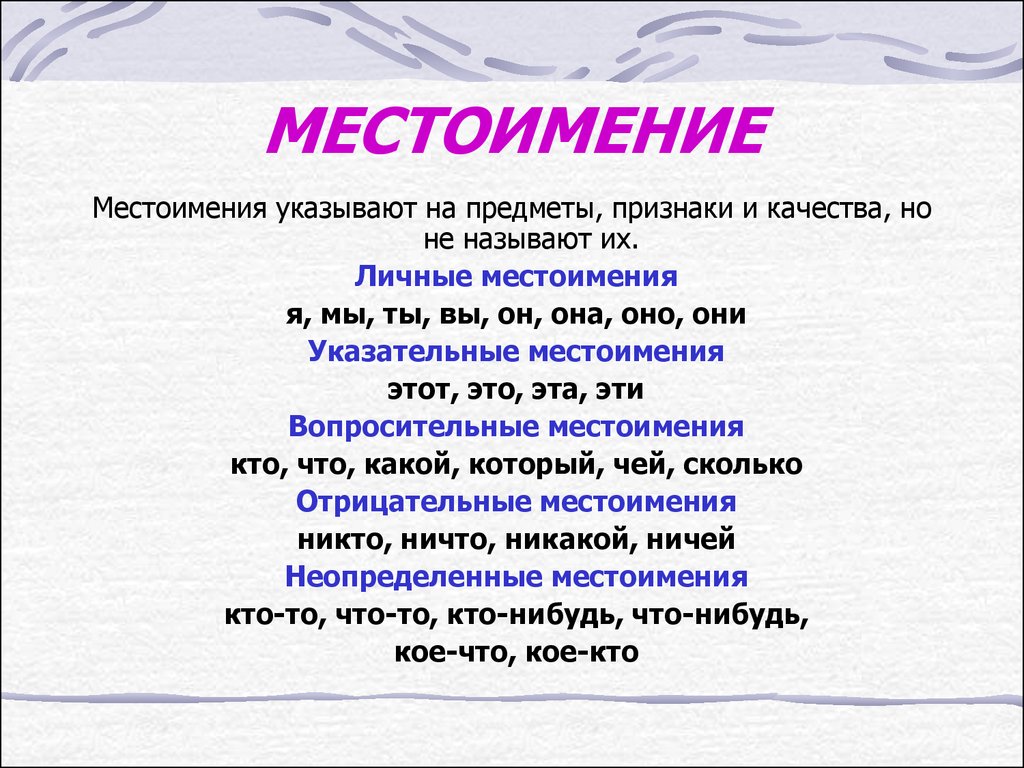

Местоимения как самостоятельная часть речи объединяет множество слов, указывающих на предмет, признак или количество.

В русской морфологии местоимения группируют в соответствии с их значением и грамматическими особенностям по семантическим разрядам, среди которых укажем определительные местоимения. Уже из названия этого разряда местоимений можно сделать вывод, что эти слова что-то определяют.

Определительные местоимения в русском языке указывают на обобщенный признак лица или предмета и отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие?

К разряду определительных местоимений принадлежат слова:

сам, самый, весь, всякий, иной, другой, любой, каждый

Указывая на обобщенный признак предмета, каждое определительное местоимение имеет свое специфическое значение:

- сам — это такой, кто непосредственно производит действие;

Отец сам растопит вечером печь.

- весь — это местоимение обобщает всю совокупность признаков предмета;

Весь небосклон затянуло грозовыми свинцовыми тучами.

- всякий — местоимение имеет значение «любой из группы подобных» , а также «разный»;

Всякий человек, наверное, хочет отдохнуть у моря.

- иной, другой — местоимения указывают на лицо или предмет, отличающийся своими признаками от других лиц или предметов;

У меня иной взгляд на эту проблему.

- самый, любой, каждый — эти местоимения выделяют один предмет из группы подобных.

Возьми любой цветной карандаш и отметь им это число в календаре.

Местоимение «весь» в форме среднего рода имеет значение усилительной частицы.

К вечеру в лесу становится всё мрачнее и тише.

Морфологические признаки определительных местоимений

Определительные местоимения, указывая на обобщенный признак предмета, замещают в речи имя прилагательное. По значению и грамматической форме они соотносятся с именами прилагательными и изменяются по родам, числам и падежам точно так же, как слова этой самостоятельной части речи.

Сравним:

- веселый мальчик, веселая речь, веселое настроение, веселые дети;

- каждый человек, каждая вещь, каждое строение, каждые слова.

Местоимение «самый» образует превосходную степень прилагательных:

- громкий — самый громкий;

- слабый — самый слабый.

При именах существительных оно усиливает временное или пространственное значение:

- самый низ, самый верх;

- в самый полдень, в самую темень.

Склонение определительных местоимений (таблица)

| Падежи | Единственное число | Множественное число | ||

|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Ср. род | Жен. род | ||

| И. п. | весь сам любой другой |

все само любое другое |

вся сама любая другая |

все сами любые другие |

| Р. п. | всего самого любого другого |

всей самой любой другой |

всех самих любых других |

|

| Д. п. | всему самому любому другому |

всей самой любой другой |

всем самим любым другим |

|

| В. п. | весь (всего) самого любой (любого) другой (другого) |

все само любое другое |

всю саму любую другую |

все (всех) самих любые (любых) другие (других) |

| Т. п. | всем самим любым другим |

всей (всею) самой (самою) любой (любою) другой (другою) |

всеми самими любыми другими |

|

| П. п. | обо всем о самом о любом о другом |

обо всей о самой о любой о другой |

обо всех о самих о любых о других |

Синтаксическая роль определительных местоимений

Синтаксические свойства определительных местоимений определяются их соотнесенностью с именами прилагательными. В предложении местоимения этого семантического разряда выполняют синтаксическую функцию имен прилагательных, которые они замещают.

Чаще всего в предложении определительные местоимения бывают согласованными определениями, иногда — именной частью сказуемого.

Педагог говорил о взаимоотношениях детей и родителей в семье и иных вопросах воспитания.

Поедем, может, по другой дороге?

Бывают всякие люди, которые поступят в такой ситуации по-другому.

Обратим внимание, что определительные местоимения могут образовать с существительным синтаксически неделимое словосочетание, которое является одним членом предложения.

Каждую осень Матвей ходил на заветную делянку за белыми грибами.

Сам генерал приветствовал новобранцев.

Определительные местоимения «весь», «каждый», «иной», «любой», «другой» могут выступать в роли существительного и быть подлежащим или дополнением в предложении.

Примеры:

Всё кругом спит.

Все давно уснули.

В современном обществе каждый стремится получить образование.

Иной так сделает, что потом ввек не разберешься.

Я думаю, любой здесь справится.

Не рой яму другому, сам в неё попадешь.

Видео «Определительные местоимения»

Тест

Средняя оценка: 4.7.

Проголосовало: 45

Падежи местоимений — это грамматические формы слов этой части речи, которые выражают их связь с другими словами в словосочетании и предложении.

Выясним, какие падежи местоимений существуют в русском языке, укажем их характерные особенности в соответствии с разрядом по значению. Приведем таблицы падежей местоимений.

Местоимение — это самостоятельная часть речи в русском языке, которая изменяется по падежам, числам и родам. Как и всякое изменяемое слово, сочетаясь с другими словами, местоимение принимает определённую грамматическую форму, которая называется падежом.

Падежи местоимений в русском языке

Рассмотрим систему падежей местоимений в русском языке.

Падеж местоимений является непостоянным грамматическим признаком слов этой части речи.

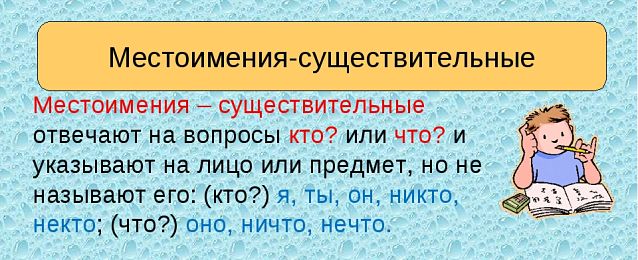

В зависимости от того, что местоимение только указывает на предмет, признак или количество, в русском языке выделяют

- местоимения-существительные

- местоимения-прилагательные

- местоимения-числительные.

Каждая группа местоимений имеет свои характерные особенности изменения по падежам. Рассмотрим их более детально.

Падежи местоимений-существительных

Часть местоимений русского языка указывает на лицо, предмет или их отсутствие. Такие местоимения соотносятся с именами существительными и могут их замещать в тексте.

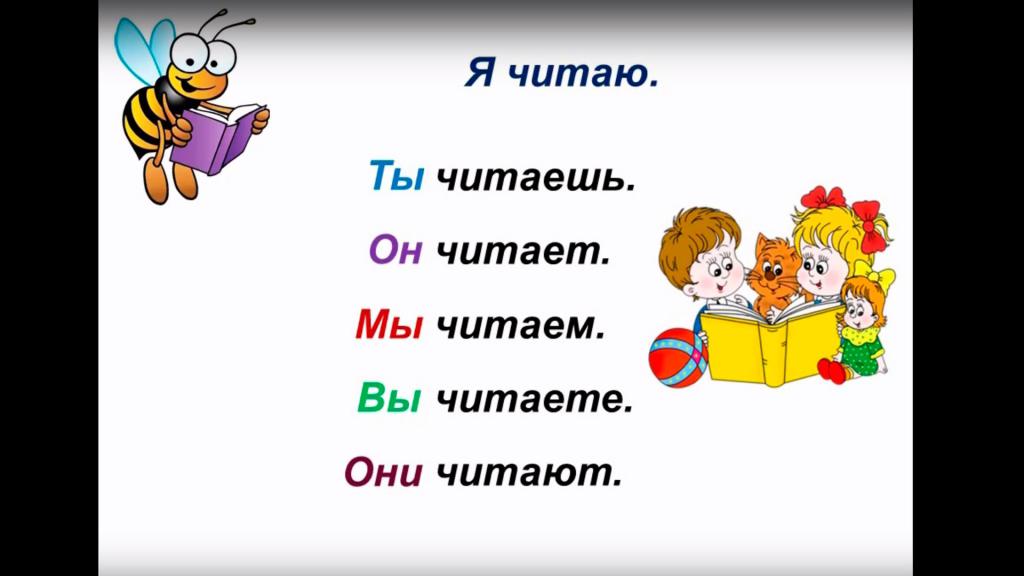

К местоимениям-существительным принадлежат следующие разряды по значению:

- личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они;

- возвратное местоимение себя;

- вопросительные местоимения кто? что?

- относительные местоимения кто, что;

- отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего;

- неопределённые местоимения некто, нечто, кое-кто, кое-что, кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь и пр.

Если местоимение-существительное указывает на лицо, к нему поставим падежные вопросы, как и к одушевленному существительному:

кто? кого? кому? кого? кем? о ком?

К местоимениям-существительным, указывающим на предмет, зададим вопросы падежей:

что? чего? чему? что? чем? о чём?

Местоимение, как самостоятельная часть речи, сформировавшаяся в древности, обладает специфичными особенностями образования падежей. Проиллюстрируем это наглядно с помощью таблицы склонения личных местоимений.

| Единственное число | Множественное число | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| И.п. | я | ты | он, оно | она | мы | вы | они |

| Р.п. | меня | тебя | его | её | нас | вас | их |

| Д.п. | мне | тебе | ему | ей | нам | вам | им |

| В.п. | меня | тебя | его | её | нас | вас | их |

| Т.п. | мной (мною) |

тобой (тобою) |

им | ею | нами | вами | ими |

| П.п. | обо мне | о тебе | о нём | о ней | о нас | о вас | о них |

Отметим, что в косвенных падежах у личных местоимений меняется корень. Личные местоимения образуют супплетивные формы падежей.

Обратим внимание, если падеж местоимений 3 лица образован с помощью предлога, то в их форме появляется начальная буква «н»:

- он — к нему, у него, с ним;

- она — у неё, к ней, с ней;

- они — от них, к ним, с ними.

Возвратное местоимение «себя» характеризуется отсутствием формы именительного падежа.

| Падежи | Возвратное местоимение | Примеры |

|---|---|---|

| И. п. | — | — |

| Р. п. | себя | не слышишь (кого?) себя |

| Д. п. | себе | пойду (к кому?) к себе |

| В. п. | себя | вижу (кого?) себя |

| Т. п. | собой (-ою) | любуюсь (кем?) собой |

| П. п. | о себе | сообщу (о ком?) о себе |

Вопросительные и относительные местоимения «кто?», «что?» и «кто», «что», а также отрицательные местоимения «никто» и «ничто» имеют схожие падежные окончания.

- и. п. (кто? что?) кто, что, кто? что? никто, ничто

- р. п. (кого? чего?) кого, чего, кого? чего? никого, ничего

- д. п. (кому? чему?) кому, чему, кому? чему? никому, ничему

- в. п. (кого? что?) кого, что, кого? что? никого, ничто

- т. п. (кем? чем?) кем, чем, кем? чем? никем, ничем

- п. п. (о ком? о чём?) о ком, о чём, о ком? о чём? о никем, о ничем

Неопределённые местоимения «некто» и «нечто» не склоняются. Местоимение «некто» имеет только форму именительного падежа, а у местоимения «нечто» можно указать форму именительного или винительного падежа в предложении.

Некто (и. п.) стоял у самой калитки.

Нечто (и. п.) блеснуло в траве.

Мы увидели нечто (в. п.) в ночном небе.

Неопределённые местоимения, образованные с помощью частиц кое-, -то, -либо, -нибудь, изменяются по падежам, как слова «кто» и «что».

В некоторых падежных формах между частицей и местоимением используется предлог. Тогда такой падеж местоимения пишется в три слова:

- кое-кто — кое с кем, кое у кого;

- кое-что — кое с чем, кое от чего.

У отрицательного местоимения «нечего» нет формы именительного падежа.

- и. п. —

- р. п. нечего

- д. п. нечему

- в. п. нечего

- т. п. нечем

- п. п. не́ о чем

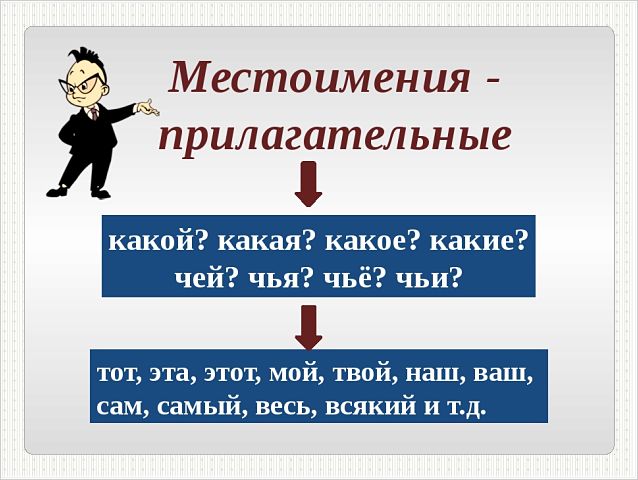

Падежи местоимений-прилагательных

Местоимения, указывающие на признак предмета, соотносятся с именами прилагательными, отвечают на те же падежные вопросы и способны замещать их в высказывании.

К местоимениям-прилагательным принадлежат следующие разряды:

- притяжательные местоимения мой, твой, свой, наш, ваш, его, её, их;

- указательные местоимения этот, тот, такой, таков, сей;

- определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, другой, любой, иной;

- вопросительные местоимения какой? который? чей?

- относительные местоимения какой, каков, который, чей;

- неопределённые местоимения некоторый, некий, какой-то, какой-либо, какой-нибудь, чей-то, чей-нибудь, чей-либо;

- отрицательные местоимения никакой, ничей.

Притяжательные местоимения «его», «её», «их» — неизменяемые слова. Местоимения «таков» и «каков» оформлены как краткие прилагательные, поэтому не имеют падежных форм, а изменяются только по родам и числам:

- таков способ, такова слава, таково знание, таковы пожелания;

- каков мальчик, какова печаль, каково слово, каковы намерения.

Остальные местоимения, указывающие на признак предмета, изменяются по падежам, числам и родам как имена прилагательные. Проиллюстрируем падежные формы определительных местоимений с помощью таблицы.

| Падежи | Единственное число | Множественное число | ||

|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Ср. род | Жен. род | ||

| И. п. | весь сам любой другой |

все само любое другое |

вся сама любая другая |

все сами любые другие |

| Р. п. | всего самого любого другого |

всей самой любой другой |

всех самих любых других |

|

| Д. п. | всему самому любому другому |

всей самой любой другой |

всем самим любым другим |

|

| В. п. | весь (всего) самого любой (любого) другой (другого) |

все само любое другое |

всю саму любую другую |

все (всех) самих любые (любых) другие (других) |

| Т. п. | всем самим любым другим |

всей (всею) самой (самою) любой (любою) другой (другою) |

всеми самими любыми другими |

|

| П. п. | обо всем о самом о любом о другом |

обо всей о самой о любой о другой |

обо всех о самих о любых о других |

Падежи местоимений-числительных

Местоимения, указывающие на количество предметов, соотносятся с числительными по значению и заменяют их в предложении.

Местоимения «столько», «сколько», «сколько?», а также производные от них слова «столько-то», «сколько-нибудь», «несколько» склоняются по образцу собирательных числительных.

Понаблюдаем, как образуются падежи местоимений.

- и. п. сколько, столько, несколько

- р. п. скольких, стольких, нескольких

- д. п. скольким, стольким, нескольким

- в. п. сколько/скольких, столько/стольких, несколько/нескольких

- т. п. сколькими, столькими, несколькими

- п. п. о скольких, о стольких, о нескольких.

Как определить падеж местоимения?

Определить падеж местоимений по их окончаниям бывает затруднительно, так как окончания многих падежных форм специфичны или совпадают. Чтобы определить падеж местоимения, ставим к нему вопрос от того слова, от которого оно зависит.

Посмотрим:

- подошёл (к кому?) к нему (д. п.);

- каждый ученик — ученик (какой?) каждый (и. п.).

Учтем, что местоимения-прилагательные находятся в том же падеже, роде и числе, что и определяемое ими существительное.

Определив главные и второстепенные члены предложения, выясним падеж местоимений:

Любой человек чтит эти народные традиции.

Человек (какой?) любой (и. п.)

традиции (какие?) эти (в. п.)

Тест

Как определить падеж у местоимений

Как определять падежи в местоимениях вопросы. Как определить падеж у местоимений таков резуль тат, таков а дей стви тель ность, таков о дело, таков ы ито ги.

Как определить падеж у местоимений

Склонение местоимений — это изменение слов этой части речи по падежам.

Большинство местоимений русского языка склоняются, хотя некоторые из них имеют только формы именительного падежа (некто), именительного и винительного падежа (нечто). Притяжательные местоимения «его», «её», «их» не изменяются по падежам, числам и родам. Это неизменяемые слова. Местоимения «таков», «каков» имеют грамматическую форму, как у кратких прилагательных, и тоже не склоняются, а только изменяются по родам и числам:

- каков день, каков а проблема, каков о решение, каков ы дети;

- таков результат, таков а действительность, таков о дело, таков ы итоги.

Местоимения, принадлежащие к разным разрядам, имеют свои особенности склонения. Рассмотрим, как изменяются по падежам местоимения разных семантических групп.

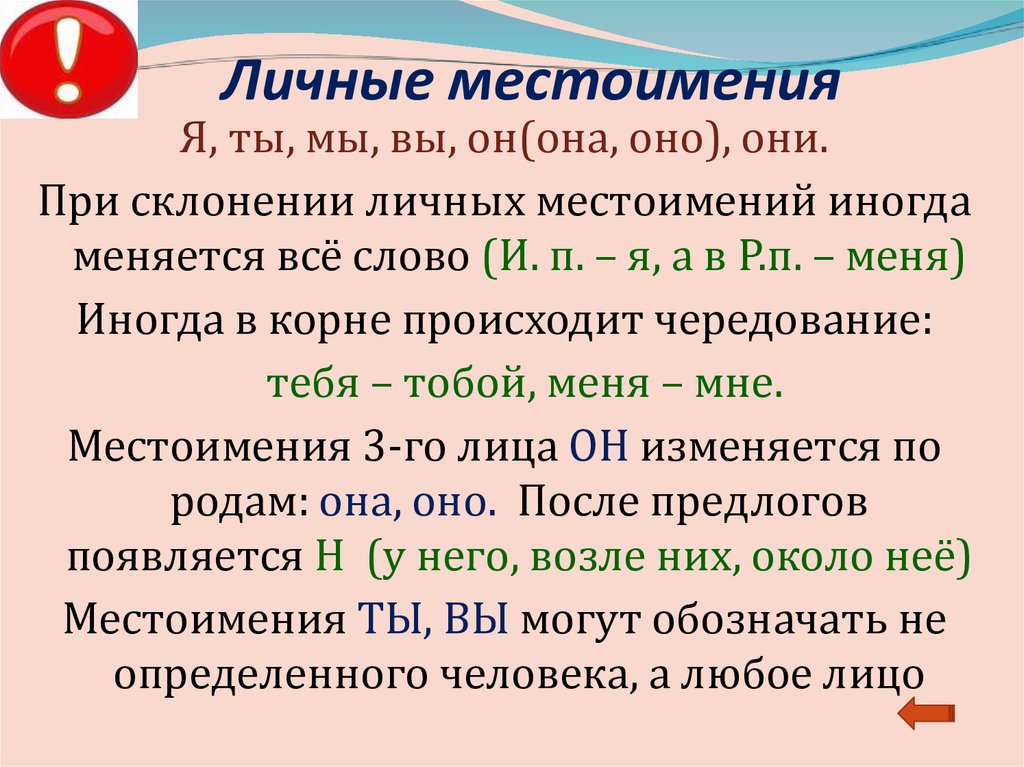

Склонение личных местоимений

При склонении у личных местоимений полностью изменяется грамматическая форма слова. Личные местоимения характеризуются образованием супплетивных форм:

- я — у меня;

- ты — с тобой;

- мы — от нас;

- они — их.

Морфологической закономерностью является то, что в падежных формах с предлогами у местоимений 3 лица единственного и множественного числа появляется начальное «н»:

- он — у него, к нему, возле него;

- она — у неё, к ней, мимо неё;

- оно — с ним, перед ним, около него;

- они — с ними, к ним, возле них.

Склонение возвратного местоимения

Возвратное местоимение «себя» указывает, что действие направлено на самого производителя действия. Исходя из этого значения, отметим, что в парадигме склонения его грамматической особенностью является отсутствие формы именительного падежа:

| Падежи | Возвратное местоимение | Примеры |

|---|---|---|

| И. п. | – | – |

| Р. п. | себя | не слышишь (кого?) себя |

| Д. п. | себе | пойду (к кому?) к себе |

| В. п. | себя | вижу (кого?) себя |

| Т. п. | собой (-ою) | любуюсь (кем?) собой |

| П. п. | о себе | сообщу (о ком?) о себе |

Склонение притяжательных местоимений

Притяжательные местоимения «мой», «твой, «наш», «ваш», свой» указывают на принадлежность признака предмета и замещают в речи имена прилагательные. В связи с этим значением по грамматическим признакам они сходны со словами этой части речи и изменяются по падежам, числам и родам как прилагательные.

Запомним, что притяжательные местоимения «его», «её», «их» — неизменяемые слова.

| Падежи | Единственное число | Множественное число | ||

|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Ср. род | Жен. род | ||

| И. п. | мой твой наш ваш свой |

мое твое наше ваше свое |

моя твоя наша ваша своя |

мои твои наши ваши свои |

| Р. п. | моего твоего нашего вашего своего |

моей твоей нашей вашей своей |

моих твоих наших ваших своих |

|

| Д. п. | моему твоему нашему вашему своему |

моей твоей нашей вашей своей |

моим твоим нашим вашим своим |

|

| В. п. | моего (мой) твоего (твой) нашего (наш) вашего (ваш) своего (свой) |

мою твою нашу вашу свою |

моих (мои) твоих (твои) наших (наши) ваших (ваши) своих (свои) |

|

| Т. п. | моим твоим нашим вашим своим |

моей твоей нашей вашей своей |

моими твоими нашими вашими своими |

|

| П. п. | о моем о твоем о нашем о вашем о своем |

о моей о твоей о нашей о вашей о своей |

о моих о твоих о наших о ваших о своих |

Склонение вопросительных местоимений

- и. п.кто? что?

- р. п.кого? чего?

- д. п.кого? чего?

- в. п.кого? что?

- т. п.кем? чем?

- п. п.о ком? о чём?

Местоимения-прилагательные «какой?», «который?», «чей?» изменяются по падежам, родам и числам. Местоимение «каков?» не склоняется.

| Чей? Какой? Который? | Кто? Что? | Сколько? | ||||

| Единственное число | Множественное число | |||||

| Муж. род | Ср. род | Жен. род | ||||

| И. п. | чей? какой? который? |

чье? какое? которое? |

чья? какая? которая? |

чьи? какие? которые? |

кто? что? |

сколько? |

| Р. п. | чьего? какого? которого? |

чьей? какой? которой? |

чьих? каких? которых? |

кого? чего? |

скольких? | |

| Д. п. | чьему? какому? которому? |

чьей? какой? которой? |

чьим? каким? которым? |

кому? чему? |

скольким? | |

| В. п. | чей? (чьего?) какой? (какого?) который? (которого?) |

чьё? какое? которое? |

чью? какую? которую? |

чьи? (чьих?) какие? (каких?) которые? (которых?) |

кого? что? |

сколько? (скольких?) |

| Т. п. | чьим? каким? которым? |

чьей? какой? которой? |

чьими? какими? которыми? |

кем? чем? |

сколькими? | |

| П. п. | о чьем? о каком? о котором? |

о чьей? о какой? о которой? |

о чьих? о каких? о которых? |

о ком? о чем? |

о скольких? |

Склонение отрицательных местоимений

Отрицательные местоимения склоняются так же, как и вопросительные местоимения, от которых они образованы с помощью приставок и суффиксов:

| Единственное число | Множественное число | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Жен. род | Ср. род | |||

| И. п. | никто ничто |

никакой ничей |

никакая ничья |

никакое ничье |

никакие ничьи |

| Р. п. | никого ничего |

никакого ничьего |

никакой ничьей |

никакого ничьего |

никаких ничьих |

| Д. п. | никому ничему |

никакому ничьему |

никакой ничьей |

никакому ничьему |

никаким ничьим |

| В. п. | никого ничто |

никакого/никакой ничьего/ничей |

никакую ничью |

никакое ничье |

никаких/никакие ничьих/ничьи |

| Т. п. | никем ничем |

никаким ничьим |

никакой ничьей |

никаким ничьим |

никакими ничьими |

| П. п. | ни о ком ни о чем |

ни о каком ни о чьем |

ни о какой ни о чьей |

ни о каком ни о чьем |

ни о каких ни о чьих |

Склонение неопределенных местоимений

Неопределенные местоимения «кто-то», «что-то», «кто-нибудь», «что-нибудь» и пр. изменяются только по падежам. Местоимение «некто» не склоняется. Местоимение «нечто» имеет форму именительного и винительного падежа.

| Падежи | Неопределенные местоимения-существительные |

|---|---|

| И. п. | кое-кто, кто-либо, кое-что, что-то |

| Р. п. | кое у кого, кого-либо, кое-чего, чего-то |

| Д. п. | кое-кому, кому-либо, кое-чему, чему-то |

| В. п. | кое-кого, кого-либо, кое-что, что-то |

| Т. п. | кое с кем, кем-либо, кое с чем, чем-то |

| П. п. | кое о ком, о ком-ибо, кое о чём, о чём-то |

Склонение определительных местоимений

Определительные местоимения замещают имена прилагательные. Они изменяются по родам, числам и падежам как слова этой самостоятельной части речи.

| Падежи | Единственное число | Множественное число | ||

|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Ср. род | Жен. род | ||

| И. п. | весь сам любой другой |

все само любое другое |

вся сама любая другая |

все сами любые другие |

| Р. п. | всего самого любого другого |

всей самой любой другой |

всех самих любых других |

|

| Д. п. | всему самому любому другому |

всей самой любой другой |

всем самим любым другим |

|

| В. п. | весь (всего) самого любой (любого) другой (другого) |

все само любое другое |

всю саму любую другую |

все (всех) самих любые (любых) другие (других) |

| Т. п. | всем самим любым другим |

всей (всею) самой (самою) любой (любою) другой (другою) |

всеми самими любыми другими |

|

| П. п. | обо всем о самом о любом о другом |

обо всей о самой о любой о другой |

обо всех о самих о любых о других |

Склонение указательных местоимений

Указательные местоимения «этот»,»тот», «такой» изменяются по родам, числам и падежам.

Местоимения «столько, «столько-то» изменяются только по падежам.

Местоимение «таков» не склоняется.

Склонение личных местоимений

Личные местоимения изменяются по падежам и числам, а местоимения 3-го лица изменяются еще и по родам. При этом изменяется не только окончание, а все слово. Изменение слов по падежам, числам, родам и есть склонение.

Склонение местоимений 1-го лица

К местоимениям 1-го лица относятся я, мы . Местоимения 1-го лица изменяются по падежам и числам, категории рода они не имеют. При склонении происходит образование новых форм слова – я, мне, мной .

Образец склонения местоимений 1-го лица:

| Падеж | Вопросы | Единственное число | Множественное число |

| И. п. | кто? | я | мы |

| Р. п. | кого? | меня, у меня | нас, у нас |

| Д. п. | кому? | мне, ко мне | нам, к нам |

| В. п. | кого? | меня, про меня | нас, про нас |

| Т. п. | кем? | мной, со мной | нами, с нами |

| П. п. | о ком? | обо мне | о нас |

Обрати внимание, что предлоги к, с, перед, стоящие перед местоимением я употребляются с буквой о на конце: ко мне, со мной, передо мной.

Склонение местоимений 2-го лица

К местоимениям 2-го лица относятся: ты, вы . Местоимения 2-го лица изменяются по падежам и числам, рода у них нет. При склонении присходит изменение формы слова – ты, тебя, тобой и т.д.

Образец склонения местоимений 2-го лица:

| Падеж | Вопросы | Единственное число | Множественное число |

| И. п. | кто? | ты | вы |

| Р. п. | кого? | тебя, у тебя | вас, у вас |

| Д. п. | кому? | тебе, к тебе | вам, к вам |

| В. п. | кого? | тебя, про тебя | вас, про вас |

| Т. п. | кем? | тобой, за тобой | вами, за вами |

| П. п. | о ком? | о тебе | о вас |

Обрати внимание, что при склонении местоимений 2-го лица наблюдается чередование гласных: тебя, тобой .

Склонение местоимений 3-го лица

К местоимениям 3-го лица относятся: он, она, оно, они . Местоимения 3-го лица изменяются по родам, падежам и числам. При склонении образуются новые формы – он, ему, им .

Образец склонения местоимений 3-го лица:

| Падеж | Вопросы | Единственное число | Множественное число | ||

| муж. род | жен. род | ср. род | |||

| И. п. | кто? что? | он | она | оно | они |

| Р. п. | кого? чего? | его, у него | её, у неё | его, у него | их, у них |

| Д. п. | кому? чему? | ему, к нему | ей, к ней | ему, к нему | им, к ним |

| В. п. | кого? что? | его, про него | ее, про нее | его, про него | их, про них |

| Т. п. | кем? чем? | им, с ним | ей, с ней | им, с ним | ими, с ними |

| П. п. | о ком? о чём? | о нём | о ней | о нём | о них |

Обрати внимание, что формы склонения местоимений 3-го лица мужского и среднего рода совпадают во всех падежах, кроме именительного.

Запомни, что при употреблении предлога перед местоимениями 3-го лица в косвенных падежах, к местоимениям в начале добавляется буква н: у него, для нее, про них (сравни без предлога: его, ее, их ).

Поделись с друзьями в социальных сетях:

Падежи местоимений

Падеж местоимений – это изменяемый (непостоянный) грамматический признак данной части речи. В русском языке по падежам склоняются местоимения-существительные, местоимения-прилагательные и местоимения-числительные.

Как определить падеж местоимения?

Чтобы определить падеж местоимения, достаточно поставить к нему вопрос. В отличие от других именных частей речи, у местоимений не всегда можно определить падеж по окончанию, так как многие формы являются супплетивными (образованными от другого корня).

Склонение местоимений-существительных

К местоимениям-существительным относятся все личные местоимения, возвратное местоимение, а также относительные (вопросительные) местоимения кто, что и производные от них (никто, кто-либо, что-то).

- У личных местоимений третьего лица в косвенных падежах при употреблении с предлогами к падежной форме присоединяется приставка н- (позвать ее – гостить у нее, подарить ему – соскучиться по нему).

- У неопределенных местоимений некто и нечто есть только формы И. п. (некто, нечто) и В. п. (нечто).

- У неопределенных местоимений с приставкой кое-, а также у отрицательных местоимений при употреблении с предлогами предлог пишется между приставкой и местоимением (кое-кто – кое у кого, ничто – ни о чем, кое-чей – кое для чьего).

Склонение местоимений-прилагательных

К местоимениям-прилагательным относятся местоимения с грамматическими признаками прилагательных. Падеж у местоимений-прилагательных, как и у имен прилагательных, обычно определяется по падежу существительного, с которым они согласуются ( у моего дома – Р. п., тем детям – Д. п.).

Вопросы падежей русского языка

Падеж — это изменяемая характеристика слова, которая присуща лишь именам существительным, именам прилагательным, именам числительным или местоимениям. Учитывая вышесказанное, можно определить значение термина “падеж”.

Падеж — это характеристика, обозначающая вид, в котором находится имя существительное, обозначающая его соотношение с другим объектом или лицом, определяющая его действие, состояние или признак.

Таблица падежей

Более сложное понятие падежа звучит так:

- Падеж — меняющаяся характеристика грамматики русского языка, которая соответствует она существительному, местоимению, числительному или прилагательному, а также их гибридам, определяющая их значение в предложении относительно семантического или синтаксического положения.

Падежи помогают связывать части речи между собой, наделяя предложение или словосочетание определённой мыслью. Визуально она и выражается при помощи текста посредством трансформации формы слова. Для наглядности можно сравнить:

- месяц, овины, жёлтый, лик, солнце, ясное.

Прячет месяц за овинами жёлтый лик от солнца ярого.

В первом случае употреблён набор слов, которые ничем не связаны и потому представляют собой бессмысленное перечисление. Во втором — части речи изменены, мысль изложена чётко и ясно, этому способствовали падежи.

Всего существует 6 падежей, которые характеризуются определённым окончанием. Тот или иной падеж можно определить, задав соответствующий вопрос, или распознать по присутствию определённых предлогов. В представленной таблице указаны все существующие падежи, определяющие их вопросы и соответствующие предлоги, если таковые должны быть.

ПАДЕЖ ВОПРОС ПРЕДЛОГИ

| Именительный (есть) | кто? что? | — |

| Родительный (нет) | кого? чего? | с, у, от, до, из, без, для, вокруг, около, возле, кроме |

| Дательный (дать) | кому? чему? | к, по, благодаря, вопреки, согласно |

| Винительный (вижу) | кого? что? | под, за, про, через, в, на, во |

| Творительный (доволен) | кем? чем? | с, со, за, над, под, между, перед |

| Предложный (думать) | о ком? о чем? | в, о, об, на, при, по |

Падежи в русском языке (таблица с вопросами и окончаниями)

Перед тем, как разобрать отдельно каждый падеж на примере конкретных слов, ещё раз вспомним терминологию этого слова и соотнесём её с существительным.

Падеж — это форма существительного, которая изменяет его и выявляет отношение его к другому предмету, человеку, действию или событию, создавая смысловую связь в предложении или словосочетании.

Падежи существительных

Именительный падеж

Именительный падеж является базовой или начальной формой названия предмета. Применяется для обозначения объекта, в именительном падеже слово всегда будет выражать ответ на вопрос кто? или что?

- Кто? мам-а, заяц_, врач_;

- Что? ручк-а, солнц-е, пруд_, тиш-ь.

Предлоги при употреблении слова в именительном падеже не используются. Он относится к категории прямого падежа (остальные называются косвенными). В предложении существительное, находящееся в именительном падеже является подлежащим или частью сказуемого.

Эта книга мне очень понравилась. («книга» в именительном падеже, является подлежащим)

Собака — лучший друг человека. («друг» — часть сказуемого)

Родительный падеж

Обозначает притяжение или принадлежность предмета к другому предмету или лицу, отвечает на вопросы кого? чего?

(нет) кого? мам-ы, зайц-а, врач-а;

(нет) чего? ручк-и, солнц-а, пруд-а, тиш-и.

Этот падеж относится к категории косвенных и может употребляться и с предлогами и без них. Пример:

- (нет чего?) ручки — отломился у (чего?) ручки.

Чтобы более точно связать по смыслу существительное с другим словом, используются предлоги. Если существительное находится в родительном падеже, то ему будут соответствовать предлоги без, из, вокруг, с, около, у, после, от, для, до.

- ходить без шляпы;

- узнать из книги;

- шагать вокруг здания;

- спросить у прохожего;

- отойти от подъезда;

- дотянуться до плеча.

Дательный падеж

Используется в сочетании с глаголами, которые обозначают действие по отношению к данному предмету, ему соответствуют вопросы: кому? или чему?

Даю (кому?) мам-е, зайц-у, врач-у;

Даю (чему?) ручк-е, солнц-у, пруд-у, тиш-и.

Этому падежу (который является также косвенным) соответствуют предлоги к (ко), по, согласно, вопреки, вслед, подобно:

- Подбежать к сестре;

- действовать согласно убеждению;

- поехать навстречу поезду;

- сделать вопреки совету.

Винительный падеж

Существительное в винительном падеже указывает на объект действия, употребляется в сочетании с глаголом, ему соответствуют вопросы: кого? или что?

Виню (кого?) мам-у, зайц-а, врач-а;

виню (что?) ручк-у, солнц-е, пру-д, тиш-ь.

Предлоги, употребляемые с существительным, стоящим в винительном падеже: с (со), через, в (во), о (об), на, сквозь, под, про, через, по, за.

- Пронести через года;

- говорить про себя;

- подсматривать сквозь стекло;

- танцевать под музыку;

- отомстил за отца.

Некоторые из этих предлогов (на, под, за, в) уточняют направление совершаемого на предмет действия:

- спрятал (во что?) в коробку;

- положил (на что?) на коробку;

- поставил (за что?) за коробку;

- подогнал (под что?) под коробку.

Творительный падеж

Существительное, находящееся в творительном падеже, обозначает объект, которым производят действие на другой предмет, он определяется вопросами: кем? или чем?

Доволен (кем?) мам-ой, зайц-ем, врач-ом;

доволен (чем?) ручк-ой, солнц-ем, пруд-ом, тишь-ю.

Предлоги, употребляемые с существительным, стоящим в творительном падеже: за, с (со), между, под, над, перед, вместе с, в связи с, согласно с.

- Говорить с гордостью;

- летать над землёй;

- задуматься перед покупкой;

- приглядывать за ребёнком;

- смеяться вместе с бабушкой;

- стоять между деревьями;

- остановиться в связи с правилами.

Предложный падеж

Стоящее в предложном падеже, имя существительное отвечает на вопросы о ком? о чём?

Думаю (о ком?) о мам-е, зайц-е, врач-е;

Думаю (о чём?) о ручк-е, о солнц-е, о пруд-е, о тиш-и.

Употребляемые предлоги, если существительное стоит в предложном падеже: по, на, о (об), в, при.

- Основать при кафедре;

- ходить в музее;

- сидеть на скамейке;

- рассказать о фильме;

- плавать на катере.

Склонять по падежам можно, как неодушевлённые существительные, так и одушевлённые. В первом случае, они будут отвечать на вопрос Что? и соответствующие ему. Одушевлённым же соответствуют вопрос Кто? и соответствующие.

Определение падежа существительного

Падеж имени существительного можно обозначить, если следовать по следующей схеме:

- сначала находится связанное слово с определяемым существительным;

- затем от найденного слова (оно может быть выражено любой частью речи) к определяемому существительному задаётся вопрос.

Окончание и предлог также помогут правильно выявить падеж.

Гулять (во что?) в сквер — в.п.

- На небе давно нет солнца.

Давно нет (чего?) солнца — р.п.

Прикоснуться (к чему?) ко лбу — д.п.

- За окном поднимается солнце.

(Что?) солнце (что делает?) поднимается — и.п.

- Удивлён происходящими событиями.

Удивлён (чем?) событиями — т.п.

- Увлечённо рассказывать о походе.

Рассказывать (о чём?) о походе — п.п.

Падежи соответствуют склонениям именных частей речи. Типы склонений, правила их определения узнать можно здесь.

Кроме основных шести падежей, существуют ещё, многим неизвестные, девять падежей русского языка.

Падежи имен существительных – таблица окончаний и предлогов

3 класс – время, когда дети начинают активно изучать падежи имен существительных в русском языке. Это первая сложная тема, которую малыши встречают на своем пути. Они узнают, что слова можно изменять, склоняя их, и начинают делать это правильно.

Выучить вопросы падежей имен существительных, предлоги и названия дается не просто. Статья будет полезной не только юным школьникам, но и их родителям, которые призваны помочь в этом нелегком деле. Мы научимся избегать неправильного употребления падежных форм имен существительных.

Таблица падежных окончаний существительных 1, 2, 3 склонения

Рассмотрим определение. Термином “падеж” называют категорию для слов, которые имеют способность изменяться, то есть склоняться. К этой категории относятся не только имена существительные, но и отыменные части речи – числительные и прилагательные. Кроме того, знание того, как определить падеж имени существительного, помогает понять роль того или иного слова в конкретном предложении.

- Он, кот, шел, улица, мяукал, вечер.

- Его кот шел вечером по улице и мяукал.

Если в первом случае это был бессвязный набор слов, то во втором – полностью законченная мысль, предложение, несущее понятную информацию. Также становится ясно, что “кот” – это объект, как бы главный герой предложения. Это называется подлежащее. Все “главные герои” стоят в именительном падеже. Внимательно рассмотрим таблицу падежных окончаний имен существительных.

В левом столбике написаны названия падежей существительных и вопросы, на которые они отвечают. Во втором столбце находятся падежные окончания 1 типа склонения (т.е.

изменения имен существительных со схожими признаками по падежам), в третьем – 2 типа, и 3-го – в четвертом.

Всего для существительных в русском языке падежей существует 6, и этого вполне достаточно, чтобы строить предложения, формулировать мысли.

Попробуем просклонять имя существительное “небо”. Как определить его род? Оно мое – небо. Так как оно среднего рода единственного числа и относится ко второму склонению, будем использовать третий столбик.

| Именительный | Небо | Винительный | Небо |

| Родительный | Неба | Творительный | Небом |

| Дательный | Небу | Предложный | О небе |

Можно заметить, что падежные окончания совпали с таблицей. Чтобы проводить изменение слова, нужно задавать к нему падежный вопрос. Например: Что? (Им.П.) – небо; чего? (Р.П.) – неба и тд.

Предлоги падежей и смысловые вопросы

Кроме вопросов падежных, существуют и смысловые. Они помогают лучше понять зачем нужна та или иная падежная форма существительного, определить ее функцию. Так как существительное может меняться, то и функция в предложении у него может быть разная. Рассмотрим основные смысловые вопросы.

В четвертом столбце указаны те самые вопросы. Они немного отличаются от падежных, ведь их назначение – раскрыть смысл формы. Понятно, что слово в родительном может означать местонахождение – “около беседки”.

Но в табличке появился еще один новый столбец – употребление падежной формы существительного с предлогами. Они нужны, чтобы построить форму слова правильно. Зная предлоги, можно не только успешно склонять слово, но и узнавать его падеж в предложении.

Как отличить падежи в словах с одинаковыми окончаниями или предлогами

Из предыдущих таблиц можно увидеть, что многие падежи имен существительных имеют одинаковые смысловые вопросы. Более того, встречаются даже идентичные предлоги. Эти особенности склонения могут запутать даже самого прилежного ученика. Но все же нужно научиться их различать.

Именительный и винительный

Имена существительные среднего рода и 3-го склонения в винительном падеже дублируют форму именительного. Например: Мать кормила дочь – Дочь кормила мать. Чтобы в конце концов понять кто кого кормил, нужно запомнить следующее правило:

Существительные, которые стоят в именительном, всегда являются подлежащим. А те, что в винительном – дополнением, то есть второстепенным членом предложения. Поэтому в первом случае “мать” характеризуется именительным, а во втором случае – винительным.

Еще один пример: Солнце освещает небо (солнце – И.П., небо – В.П.).

Если сомнения все же остались, можно подставить специальное слово, которое определяет падеж имени существительного. Для винительного отлично подходит “виню”. Например: Мама варит суп – я виню кого? Суп. Отсюда можно сделать вывод, что существительное “суп” стоит в винительном.

Родительный и винительный падежи

Одушевленные существительные второго склонения, обозначающие лиц мужского пола, одинаково выглядят в родительном и винительном падеже. Чтобы их отличить, можно сделать небольшой эксперимент: поменять существительное на любое из 1-го склонения, разница быстро проявится.

Например: Походка солдата (Р.П.); Я видел солдата (В.П.). Далее меняем – Стойка девочки (Р.П.); Я видел девочку (В.П.).

Родительный и творительный падежи с предлогом С

Несмотря на то, что предлог повторяется, формы слов отличаются. Для сравнения приведем пример: с вершины (Р.П.), с вершиной (Тв.П.). Отличить их можно как по грамматическому окончанию, так и при помощи смыслового вопроса.

Если попробовать сравнить два слова, “к ночи” и “без ночи”, становится сложно понять их падеж. Дело в том, что существительные 3-го склонения имеют одинаковую форму в родительном и дательном. Чтобы найти различие, нужно знать предлоги или задать падежный вопрос: к – кому/чему? без – кого/чего?

“Плыву по реке” и “думаю о реке” – на самом деле совершенно разные формы. В первом случае – дательный падеж, он отвечает на вопрос “кому/чему?”, а во втором – предложный, он проверяется вопросом “о ком/ о чем?”. Зная вопросы и предлоги различить смыслы не составит труда.

Творительный и винительный падежи

В этой паре могут совпадать смысловые вопросы и предлоги, но формы слов все равно будет оставаться разными: “вижу маму”, “доволен мамой”, «найти за дверью», «спрятать за дверь». Окончания сразу же выдают их настоящий падеж.

Винительный и предложный падежи

Существительные среднего рода 2-го типа склонения имеют одинаковое окончание в В.п. и П.п. Попробуем сравнить: “Я виню поле”, “я думаю о поле”.

Чтобы знать и понимать слова, уметь их правильно произносить, нужно выучить тему “Падежи имен существительных”. Они связывают в предложении слова и помогают донести информацию. Важно избегать неправильного употребления падежной формы имени существительного.

Задание на проверку

Чтобы закрепить знания и проверить себя, предлагается небольшое задание. Обозначьте падеж имен существительных, укажите, какими признаками это подтверждается:

- Мальчик Саша пошел с дедом в поле копать картошку.

- Вова рассказал Артему о своей новой компьютерной игре.

- Мама решила проверить домашнее задание своей дочери.

Таблица падежей русского языка

Падеж в языках флективного (синтетического) или агглютинирующего строя — категория слова (обычно имени), показывающая его синтаксическую роль в предложении и связывающая отдельные слова предложения. Падежами называют как функции слов в предложении, так и соотносимые с ними формы слов.

Термин падеж, как и названия большинства падежей, является калькой с греческого и латыни — др.-греч. πτῶσις (падение), лат. casus от cadere (падать). Выделяют прямой падеж (именительный и иногда также винительный) и косвенные падежи (остальные).

Эта терминология связана с античным представлением о «склонении» (declinatio) как «отклонениях», «отпадениях» от правильной, «прямой» формы слова, и поддерживалась ассоциациями с игрой в кости (где при каждом броске выпадает та или иная сторона — в данном случае одна «прямая» и несколько «косвенных»).

Ниже в таблице вы можете посмотреть падежи русского языка и их окончания для различных родов, склонений имен существительных.

| Русское название падежа | Латинское название падежа | Вопросы | Предлоги | Окончание | |||

| Единственное число | Множественное число | ||||||

| 1 скл. | 2 скл. | 3 скл. | |||||

| Именительный | Номинатив | Кто? Что? (есть) | — — | -а, -я | —, -о, -е | — | -ы, -и, -а, -я |

| Родительный | Генитив | Кого? Чего? (нет) | без, у, до, от, с, около, из, возле, после, для, вокруг | -ы, -и | -а, -я | -и | —, -ов, -ев, -ей |

| Дательный | Датив | Кому? Чему? (дам) | к, по | -е, -и | -у, -ю | -и | -ам, -ям |

| Винительный | Аккузатив | Кого? Что? (вижу) | в, за, на, про, через | -у, -ю | -о, -е | — | —, -ы, -и, -а, -я, -ей |

| Творительный | Инструментатив | Кем? Чем? (горжусь) | за, над, под, перед, с | -ой (-ою), -ей (-ею) | -ом, -ем | -ю | -ами, -ями |

| Предложный | Препозитив | О ком? О чем? (думаю) | в, на, о, об, обо, при | -е, -и | -е, -и | -и | -ах, -ях |

Стандартно считается, что в современном русском языке 6 падежей (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный), тем не менее некоторые языковеды (Зализняк) выделяют ещё минимум семь, имеющих ограниченное распространение и функции.

Шесть основных падежей определяются посредством грамматических вопросов, которые можно поставить на место слова (кто?, что?, кого?, чего? и т. д.), остальные падежи можно выделить только по косвенным смысловым признакам (так, изъяснительный и местный падежи определяются одним вопросом: о/на/в ком, чём?)

Именительный падеж — кто?, что?, является единственным прямым падежом в русском языке, употребляется в качестве главной части предложения.

Родительный падеж — нет кого?, чего?, определяет принадлежность, родство и некоторые другие отношения.

Дательный падеж — дать кому?, чему?, определяет конечную точку действия.

Винительный падеж — вижу кого?, что?, обозначает непосредственный объект действия;

Творительный падеж — творю кем?, чем?, определяет инструмент, некоторые виды временной принадлежности (ночью);

Предложный падеж — думать о ком, о чём

Второй предложный падеж, или местный падеж — оригинальная (беспредложная) форма местного падежа практически полностью утрачена и перешла в формы предложного и творительного, однако у некоторых существительных грамматически отличная форма предложного падежа: в лесу, в тени́. Беспредложные формы до́ма и домо́й, являются, видимо, наречиями.

Звательный падеж — по форме идентичен именительному, но образует независимый оборот речи, по функциям подобный междометию. Полностью утрачен оригинальный звательный падеж, формы старорусского языка — человече, врачу и пр. Однако, можно выделить новый звательный, включающий разговорные формы некоторых имён: Петь, Саш, Тань, и т. п. и нескольких существительных.

Количественно-отделительный падеж — разновидность родительного и во многом сходен с ним, однако имеет некоторые отличные формы: чашка чаю (вместе с чая), задать жару (не жа́ра), прибавить ходу (не ход).

Лишительный падеж — вид винительного падежа, но используется исключительно с отрицанием при глаголе: не знать правды (не правду), не иметь права (не право).

Ждательный падеж фактически совпадает с родительным, однако выделяется вследствие того, что некоторые слова в той же грамматической форме склоняются по форме винительного. Ср. ждать (кого? чего?) письма, но ждать (кого? что?) маму. Также: ждать у моря погоды.

Превратительный падеж или включительный падеж — отвечает на вопросы подобные винительному падежу (в кого? во что?), но употребляется исключительно в оборотах типа пойти в сварщики, баллотиророваться в президенты, взять в зятья и т. п.

Счётный падеж — несколько отличная от родительного форма, использующаяся при счёте: три часа́ (не ча́са), два шага́.

Местоимение «его»: разряд, падеж, морфологический разбор. Предложение с местоимением «его»

В русском языке одной из важных частей является грамматика. Она необходима, чтобы правильно говорить и писать. Часто у неграмотных людей слова звучат несвязно и нелепо. Части речи изучают в начальной школе, но не все знают, к какому разряду и категории относится местоимение «его», какого оно рода и числа. Чтобы разобраться в тонкостях, обращаются за помощью к морфологическому разбору.

Употребление местоимения в русском языке

В русском языке часть речи занимает важное место, так как необходимо для указания на предмет или его признаки. К местоимению задают вопросы: Кто? Что? Какой? Сколько? Чей? В начальную форму часть речи ставят, чтобы увидеть слово в именительном падеже и единственном числе.

- Эту картину я написал за несколько дней.

- Моя мама – самая лучшая.

- Что же случилось?

Изменять самостоятельную часть речи можно, склоняя по падежам. Некоторые разряды имеют род, число и падеж. В предложении выступают подлежащим, дополнением и определением. Местоимение «его» имеет начальную форму «он». Это личный вид, который в предложении обозначают как дополнение. После постановки вопроса можно определить, чем еще выступает местоимение в предложении.

Это видно на примере:

- Я не заметил его во время игры.

- Ты увидишь его сегодня?

- Ты его предупредил?

- Я очень хорошо знаю его.

- Его слова ранили меня.

- Я не знал, как его уговорить.

- Его мама всегда встречает нас приветливо.

- Я не знаю, можно ли его есть?

- Его имя всегда на первых полосах газет.

- Мы его догоним?

Местоимение часто выступает синонимом, чтобы не повторять слова. С помощью части речи легко составить предложение, которое будет идеально связано по смыслу и не потеряет своих характеристик. Это особенно важно, если необходимо составить рассказ или текст. Все предложения будут связаны даже без указания главного героя или действия. С помощью местоимений можно подчеркнуть признак, указать, чьим он является.

Деление на категории по значению

При изучении местоимения определяют основные группы. Делят их по значению, поэтому можно быстро определить, о чем говорится в предложении. Категории включают в себя часть речи, указывающую на что-либо или относящиеся к чему-то.

Правило гласит, что местоимение бывает нескольких видов:

- Личное, необходимое для указания конкретного человека или предмета: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они.

- Притяжательное покажет, кому принадлежит объект: мой, твой, ваш, их.

- Возвратное понадобится для определения явления самому себе.

- Вопросительное пишется со знаком вопроса: кто, который, чей.

- В предложении с подчинением соединяют несколько частей. Например, который, чей, сколько, что.

- Неопределенное означает, что то, о ком говорится является неизвестным. В списке местоимения некто, кое-что, кое-кто, чей-нибудь.

- Отрицательное говорит, что предмет ни к кому не относится, что его нельзя охарактеризовать: ничей, никакой.

- Указательные необходимы для того, чтобы показать, о каком предмете идет речь. Среди них: этот, тот, та, столько.

- Определительные указывают на общий признак нескольких предметов: всякий, любой, каждый.

Начальная форма местоимения «его» — «он», поэтому часть речи относится к личной форме. В зависимости от того, что хотят сказать, второстепенный член предложения укажет, чей предмет или явление. Это можно увидеть в таких предложениях: «Его улыбка привлекает внимание. Это его рюкзак. Мы узнаем его по походке. Его костюм сидит безупречно». При написании предложений видно, на что указывает местоимение «его». В зависимости от вопроса, это может быть предмет и признак того, чьим он является.

Падежи в русском языке

Падеж необходим, чтобы определять функцию слова в предложении, его синтаксическую роль. Его же определяют, как склонение слов. Грамотный образованный человек умеет делать это правильно. Местоимение «его» в русском языке находится не в начальной форме. Это означает, что его уже просклоняли.

Чтобы это сделать, необходимо знать, что существуют 6 падежей. Для именительного необходимы вопросы: Кто? Что? Чтобы поставить в родительный, задают вопрос: Кого? Чего? В дательном падеже стоят вопросы: Кому? Чему? Часто путают именительный и винительный, в котором вопросы: Кого? Что? Для творительного характерны: Кем? Чем? Последний предложный: О ком? О чем?

Употребление предлога перед местоимением «его» в косвенном падеже имеет форму «у него». Это же относится к местоимениям «у нее, у них». При склонении нужно соблюдать правила, чтобы не допустить ошибок при написании и в разговорной речи.

Форма местоимений и определение по разряду

Местоимение в предложении может стоять вместо существительного, числительного, прилагательного и наречия. За счет имеющихся характеристик указывает на предмет, выражает отношение. Имеет разное значение и грамматическое значение.

Личные местоимения покажут конкретный объект, о котором необходимо сообщить. Постоянный признак – лицо, которое бывает первого, второго и третьего вида. Часть речи относится к третьему лицу. Начальная форма местоимения «его» — «он». Постоянный морфологический признак укажет на количество предметов и явлений.

Чтобы узнать, какое число у местоимения «его», нужно обратить внимание на правило. К единственному относится «я, ты, он, она», а также их производные. Ко множественному – «мы, они». Все личные местоимения изменяются по падежам. Это относится не только к окончанию, но и всему слову.

Так как разряд местоимения «его» личный, перед употреблением узнают грамматическое значение и функцию в предложении. Это позволит узнать, какую часть речи заменили. Это может быть предмет, явление или признак. Личное местоимение «он» указывает на признак «его».

Для определения начальной формы часть речи ставят в именительный падеж, единственное число, мужской род. Необходимо поставить вопрос: кто или что? Это относится к предмету. Если имеется признак, вопросы будут: какой или каков? Когда указывают количество, используют вопрос: сколько? Иногда местоимение не изменяется по родам и числам. Например, я или кое-что. В этом случае начальной формой выступает грамматическая основа в именительном падеже.

В некоторых случая у местоимений нет такой формы: некого, себя. Для них она связана с родительным падежом. Это будет первая словоформа в падежном списке русского языка. В предложении с местоимением «его» различают контекст и смысловое значение личной и притяжательной части речи.

- Увидел (кого?) его. Личное местоимение с начальной формой «он» (кто?).

- Его (чьи?) туфли. Притяжательное, употребляется только в этой форме, поэтому считается начальной.

На примере видно, что перед написание следует уделить внимание правилу постановки местоимения в начальную форму. Обращают внимание на вопрос, который можно поставить в определенном случае.

Число местоимений

Личные местоимения 3-го лица указывают на предмет без участия в предложении. В косвенном варианте имеют формы, образованные от другого корня. Есть несколько особенностей склонения, о которых необходимо знать. Личный разряд местоимения «его» и начальных форм подразумевает, что часть речи может определяться единственным и множественным лицом.

В первом случае учитывают мужской, женский и средний род. Местоимение «он» относится к первому разряду. Это единственное число. К женскому относят «она», что также является единственным в своем роде. Средний – «оно». Во множественном числе это будет местоимение «они». После определения можно переходить к следующему этапу определения падежа. Если необходимо узнать, какое местоимение «его», необходимо знать правила склонения. Часть речи будет стоять в косвенном падеже, а основой служит слово «он».

Падежи и склонение местоимений

Грамотный человек в совершенстве владеет умением склонять разные части речи. Со временем правила забываются, что приводит к неправильному составлению предложений, нарушению структуры. Члены предложения в этом случае не согласованы между собой.

В русском языке шесть падежей, значит, столько же форм изменений окончаний. Они имеют важное значение при правильном употреблении самой падежной формы, числа и рода. Важно запомнить не только падежи, но и вопросы к ним.

Чтобы проще было подобрать правильный вопрос, используют дополнительные слова. Для каждого падежа свое слово: есть (кто?), нет (кого?), дать (кому?), вижу (кого, что?), доволен (кем?), говорю (о ком?). Часто в предложении путают именительный и винительный падеж. В этом случае и пригодится дополнительное слово, которое, в зависимости от участия слова в предложении, поможет правильно установить падеж.

Падеж местоимения «его» — родительный, так как можно использовать слово «нет» и вопрос: кого? Однако это при условии, что начальной формой выступает местоимение «он». В другом случае вопрос будет: чей? В предложении с местоимением «его» можно увидеть, чем выступает часть речи, каким членом является.

- Я увидел его.

- Мама попросила его помочь.

- Я принес его куртку.

- Его волосы были темными.

- Каждый день его лекции посещало огромное количество студентов.

В первом и втором предложении ставят вопрос: кого? В остальных – чью, чьи? Это позволит при необходимости провести правильный синтаксический разбор.

Отличительные особенности падежей

В именительном падеже рассматривают характеристику главного и второстепенного члена предложения. Характеризуется отсутствием предлога. Родительный необходим для подтверждения принадлежности. Падеж местоимения «его» — второй в списке. Это можно увидеть в предложении: «Это его я видел вчера на празднике». Ставят вопрос: кого? Дательный необходим для определения точки, указывающей на окончание действия.

Винительный, как и именительный, указывает на сам предмет. Отличается только вопрос: кто или кого? При определении подбирают слово «есть» или «вижу». Творительный покажет, с помощью чего совершается действие. Предложный падеж употребляется исключительно с предлогом, что указывает на место, где происходят события или предмет.

В лингвистике предложный падеж разделяют на две категории. Изъяснительный отвечает на вопросы: кто, что? Он характеризует предмет, о котором говорят или повествуют. Местный отвечает на вопрос: где? Склонение происходит как в единственном, так и во множественном числе.

Падежные склонения местоимений

Грамматическая сторона правил указывает на то, что имеются три разряда для местоимений. Сюда относится существительное, прилагательное и числительное. Вместо них и употребляется часть речи.

- К существительным относится: я, ты, кто, что.

- К прилагательным: мой, твой, ваш, наш.

- К числительным: столько, сколько.

- К наречиям: где, куда, когда, там, потому.

При изменении слов и их склонения отличаются окончания в словах. Чтобы проследить за процессом, можно рассмотреть местоимение «он». Его ставят в определенный падеж, что правильно составить словосочетание или предложение.

- И.п. – он (есть кто?)

- Р.п. – его (нет кого?), у него (есть у кого?)

- Д.п. – ему (дать кому?), к нему (прийти к кому?)

- В.п. – его (вижу кого?), за него (сделаю за кого?)

- Т.п. – им (доволен кем?), с ним (с кем?)

- П.п. – о нем.

В списке указаны все падежные формы местоимения «он». Для каждого предусмотрен вопрос и дополнительное слово, которое поможет правильно определить падеж. Важно помнить правило о том, как пишется местоимение «его» с буквой -н. Рассмотрев все варианты, можно научиться писать грамотно.

Морфологический разбор

Изучение русского языка неразрывно связано с необходимостью изучать морфологию частей речи. Сюда же относится местоимение. Необходимо изучить, определить грамматические и синтаксические характеристики. Часть речи имеет разную структурную характеристику, поэтому отличается порядок разбора. В предложении местоимения играют разную синтаксическую роль.

Для разных групп местоимений существуют свои особенности. Например, чтобы узнать, какое местоимение «его», устанавливают начальную форму. Это будет слово «он», которое впоследствии склоняют по падежам.

Общий порядок одинаковый:

- Определение начальной формы.

- Рассмотрение морфологических признаков.

- Роль слова в предложении.

Чаще всего первый вопрос решается просто. А вот с морфологическими признаками сложнее, поэтому нужно обращать внимание на тонкости. Местоимения из разряда существительных имеют постоянные признаки в виде разряда, числа и рода, если они имеются. Для личных понадобится лицо. Все это можно подобрать, если сразу определить разряд. Среди непостоянных признаков находится падеж.

Как разобрать местоимение «его»?

Приступим к морфологическому разбору. Это можно сделать после того, как будет известно, какого лица и падежа местоимение «его». Это часть речи, которая относится к личным местоимениям. Придерживаясь плана, сделать разбор не сложно.

- Определяют значение местоимения в предложении в виде объекта или признака.

- Вопрос ставится в нужном падеже: кто? какой? сколько?

- Правильно определить начальную форму поможет именительный падеж и единственное число.

- Морфологическая роль выражается с помощью постоянных и непостоянных признаков.

- Определяют, чем является в предложении.

При указании постоянных признаков сразу определяют разряд. Если это личная форма, можно определить. К какому лицу относится местоимение. Затем переходят к роду, числу и падежу. Часть речи в зависимости от значения будет дополнением, если отвечает на вопросы косвенных падежей. Если это определение – вопрос: чей? Выделяют обстоятельство, когда задают вопрос: где?

Пример морфологического разбора местоимения «его» как прилагательного:

Его глаза сияли, как звезды.

- Местоимение в предложении имеет форму его.

- Среди постоянных признаков – притяжательное, неизменяемое, а непостоянных нет.

- Глаза (чьи?) его (определение).

Еще один пример морфологического разбора местоимения «его», как существительного:

Я хочу его увидеть.

- В предложении часть речи местоимение с начальной формой «он».

- Выделяется постоянными характеристиками личной формой, 3-им лицом, в предложении стоит в мужском роде, единственном числе, в родительном падеже.

- Увидеть (кого?) его (дополнение).

Местоимение – это часть речи, которая укажет на объект и не назовет его. Оно характеризует признаки, определяет, чьим является предмет. Чтобы правильно писать и говорить, необходимо знать правила склонения части речи по падежам, признаки и характерные особенности в зависимости от разряда. Это позволит не делать ошибок в окончаниях и правильно составлять предложения.

Местоимения, указывающие на признак ( определительные, притяжательные, некоторые относительные, вопросительные, указательные), как правило, согласуются в падеже с существительными, поэтому определяем падеж местоимения по вопросу существительного, с которым употреблено местоимение.

Нашлась ваша собака. Кто? собака — им.п.,собака чья? ваша — тоже и.п.

В это время здесь собрались все.

Во что? в это время — в.п.

Я вижу среди собравшихся вас.

Вижу кого? вас— в.п.

Мы можем принять его приглашение.

Кто? мы — и.п.; можем принять что? приглашение, приглашение чье ? его -р.п.

Личные местоимения его, её, их могут выступать в роли притяжательных, они имеют форму родительного падежа.

Падеж личных местоимений определяется по вопросу так же, как и у существительных.

У нас впереди столько времени.

У кого? у нас — в.п.

Местоимения таков, каков, каков? не склоняются. Некто имеет форму только и.п., нечто — и.п. и в.п.

В этой статье познакомимся с частью речи, которая способна заменять имена прилагательные в предложениях, а именно местоимения определительные. Они могут показаться сложными из-за разнообразия значений и примеров употребления, поэтому постараемся достаточно просто разъяснить эту тему.

Оглавление

- 1 Что такое определительные местоимения

- 1.1 Значение определительных местоимений (таблица)

- 2 Морфологические признаки определительных местоимений

- 3 Как склоняются определительные местоимения

- 4 Синтаксические функции в предложении

- 5 Алгоритм морфологического разбора определительного местоимения

- 5.1 Пример разбора

- 6 Проверочный тест

Что такое определительные местоимения

Определительные местоимения в русском языке – это слова, служащие для указания на обобщённый (не совсем ясный, не имеющий конкретики) признак предмета.

Представители данного разряда отвечают на вопрос «какой?» и не являются синонимичными друг другу: у каждого свой, особый смысл.

Значение определительных местоимений (таблица)

Все определительные местоимения, помимо общего признака, имеют своё значение. Для наглядного удобства они представлены в виде таблицы:

| Местоимение | Значение | Пример |

| Сам | Демонстрирует самостоятельность существительного при выполнении действия | Я сам учился играть на гитаре. |

| Подчёркивает важность какого-либо лица | Сам директор спустился пообедать с нами. |

|

| Самый | Образует у прилагательных одну из степеней сравнения | Катя долгое время была моей самой близкой подругой. |

| Означает близость объекта к другому | В магазине всегда слышался шум машин – он находился у самой дороги. |

|

| Любой, всякий, каждый | Какой угодно, неважно какой | Любой ребёнок боится темноты.Всякий раз он ошибался.Каждые выходные мы ходили в кино. |

| Иной, другой | О существительном не таком, как остальные | Иного пути точно нет? |

| Следующий | Созвонимся в другой вечер, я сегодня занят. |

|

| Весь | Охватывает предмет или группу предметов целиком, акцентирует внимание на этом | Все мамы переживают за своих детей. |

Устаревшие местоимения «всяческий» и «всяк» тоже относятся к данному разряду и являются разновидностью слова «всякий».

Морфологические признаки определительных местоимений

К морфологическим признакам относятся род, число и падеж. Из-за этого изучаемый разряд очень напоминает прилагательные: обе части речи имеют одинаковые признаки и характеризуют предметы. Однако имена прилагательные называют конкретное свойство (тяжёлый, красный) – значение местоимений не так точно. Сравним на примере:

Старый дом, старая усадьба, старое строение, старые города.

Каждый дом, каждая усадьба, каждое строение, каждые города.

Местоимение «самый» в паре с прилагательным образует его превосходную форму (долгий - самый долгий; быстрый – самый быстрый), а с именами существительными способствует усилению значения времени и пространства (в самый вечер; самый низ).

Как склоняются определительные местоимения

В этом блоке рассмотрим падежи определительных местоимений. У них абсолютно идентичные окончания между собой в одних и тех же падежах (за исключением «весь»).

Синтаксические функции в предложении

Определительное местоимение в предложении может выступать как главным членом, так и второстепенным. Поэтому то как подчёркивается определительное местоимение в тексте, будет зависеть от контекста предложения.

Подлежащее:

Все радуются летнему солнцу (кто? Все).

Иной так скажет, что потом с головы не выходит. (кто? Иной)

Определение:

Теперь у меня другие интересы (интересы (какие?) другие).

На собрании планировалось обсудить сроки выполнения работ и иные вопросы (вопросы (какие?) иные).

Дополнение:

У каждого наступает такой период, когда хочется перемен (наступает (у кого?) у каждого).

Спроси тут у любого, и тебе скажут, где Дерибасовская (спроси (у кого?) у любого).

При этом, аналогично указательным местоимениям, определительные, находясь в синтаксически неделимой связи с существительным, образовывая словосочетания, могут выступать в роли обстоятельства, подлежащего или сказуемого:

Друзья бывают всякие – некоторых даже о помощи просить бесполезно(словосочетание нельзя разделить, иначе теряется смысл).Сам президент решил посетить самый знаменитый ресторан столицы(с помощью местоимения «сам» подчеркивается важность персоны).Весь год мы жили счастливо(жили счастливо (как долго?) весь год – также нельзя разделить).

Алгоритм морфологического разбора определительного местоимения

- Обозначаем часть речи. Можно назвать начальную форму (слово в Именительном падеже, единственном числе, мужском роде)

- Указываем признаки: к постоянным относится разряд, к непостоянным – род, число и падеж.

- Отвечаем на вопрос, каким членом предложения является.

Пример разбора

Разберём первое слово из предложения с определительными местоимениями:

«Все мы осознаём, что любой дом нам не подойдёт, ведь нужен лучший».

- 1. Все – местоим. Нач. форма – весь. 2. Признаки. Постоянные: определительное мест. Непостоянные: именительные падеж, множественное число. 3. Мы (какие?) все – выступает в роли определения.

- 1. Любой – местоим. Нач. форма – любой. 2. Признаки. Постоянные: определительное мест. Непостоянные: мужской род, единственное число, именительный падеж. 3. Дом (какой?) любой – определение.

«Мы» — личное местоимение, пример разбора которого, можете увидеть, перейдя по ссылке.

Проверочный тест

При изучении определительных местоимений правильным решением будет их заучивание – представители этого разряда очень похожи на прилагательные, из-за чего легко запутаться. Также важно понять смысл каждого слова – это поможет в составлении безошибочных высказываний и вспомнив остальные разряды местоимений с помощью проверочного теста узнать насколько вы усвоили материал. Желаем удачи!