Основной тон (нем. Grundton, англ. root) интервала и аккорда, в учении Пауля Хиндемита[1] и некоторых позднейших музыкально-теоретических учений (Карла Дальхауза, Ю. Н. Холопова) — сильнейший (вследствие дублирования одного из звуков разностными комбинационными тонами первого и [в меньшей степени] второго порядка) тон созвучия.

В основной форме большого и малого трезвучий основной тон располагается внизу, в его обращениях — перемещается. Подобное явление наблюдается и в интервалах: в квинте основной тон находится внизу, в кварте, являющейся обращением квинты, — наверху.

Проблема основного тона

Основной тон малой терции и большой сексты невозможно определить, пользуясь одним только «акустическим обоснованием»[2] созвучий как таковых. В самом деле, в этих интервалах, равно как и в малом («минорном») трезвучии, комбинационные тоны не удваивают (а значит и физически не усиливают) ни один из звуков созвучия, поэтому «по образцу предшествующих им родственников» (т.е. созвучий с акустически обоснованным основным тоном) Хиндемит предлагает условно считать основным тоном малой терции нижний её тон[3]. Таким образом, в отличие от большого (мажорного) трезвучия объяснение малого (минорного) трезвучия даётся с позиций специфически музыкальной логики, неизбежно приводящее к пониманию гармонии как музыкально-логической (а не физико-акустической) системы.

В ряде интервалов (секунды и септимы, тритон) и аккордов (например, в уменьшённом септаккорде, в уменьшённом трезвучии и прочих) также нет основного тона. В таких случаях Хиндемит говорит, что сонантно неустойчивые интервалы (в том числе в составе аккордов) «подчиняются» сонантно устойчивым, мотивированным «законами природы» интервалам — прежде всего, квинте и кварте.

Исторический очерк

Понятию и термину основной тон, которые окончательно сформировались в музыкальной науке XX веке, предшествовал ряд родственных понятий и терминов начиная с XVII века: лат. ima basis (нижнее основание) в трактатах Иоганна Липпия «Disputatio musica tertia» (1610) и «Synopsis musicae novae» (1612), англ. root (корень) в практическом учебнике Томаса Кэмпиона «A new way of making fowre parts in counter-point» (ок. 1614), в трудах Ж.-Ф.Рамо (basse fondamentale) и Г.Римана (Grundton, Hauptton[4]).

Другие значения термина

Основным тоном также называется нижний тон натурального звукоряда, которому музыкальная теория Нового времени придавала особое значение для объяснения «физической природы» гармонической тональности.

В акустике основным тоном называется звук, который создаёт акустическая система, когда колеблется с низшей возможной для неё частотой. Термин «основной тон» применяют также для обозначения составляющей с наинизшей частотой при разложении сложного периодического колебания в ряд по синусоидальным компонентам.

Примечания

- ↑ Hindemith P. Unterweisung im Tonsatz. Teil 1. Mainz, 1937.

- ↑ У Хиндемита — akustische Bergründung.

- ↑ (нем.) «Es erscheint vorteilhafter, diese beiden Intervalle nach dem Muster der ihnen vorangehenden Verwandten zu behandeln. Hiernach würde bei der kleinen Terz der untere, bei der großen Sexte der obere Ton als Grundton des Intervalls aufzufassen sein» (Hindemith. Unterweisung, S.93).

- ↑ Riemann H. Katechismus der Akustik (Musikwissenschaft). Leipzig, 1891, SS. 74, 109 ff.

Литература

- Cazden N. Hindemith and Nature // Music Review 15 (1954), pp.288-306

- Landau V. Hindemith the System Builder: a Critique of his Theory of Harmony // Music Review 22 (1961), pp.136-151

- Холопов Ю. Н. Проблема основного тона аккорда в теоретической концепции Хиндемита // Музыка и современность. Вып. 1. М.: Музыка, 1962, сс.303-338 PDF

- Thomson W. Hindemith’s Contribution to Music Theory // Journal of Music Theory 9 (1965), pp.52-71

- Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4. М.: Музыка, 1966, сс.216-329 PDF (систематический обзор учения Хиндемита с исчерпывающими нотными и схематическими иллюстрациями этого учения)

Основной тон

-

Основной тон (нем. Grundton, англ. root) интервала и аккорда, в учении Пауля Хиндемита и некоторых позднейших музыкально-теоретических учениях (Карла Дальхауза, Ю. Н. Холопова) — сильнейший (вследствие дублирования одного из звуков разностными комбинационными тонами первого и второго порядка) тон созвучия — интервала или аккорда.

В основной форме большого и малого трезвучий основной тон располагается внизу, в его обращениях — перемещается. Подобное явление наблюдается и в интервалах: в квинте основной тон находится внизу, в кварте, являющейся обращением квинты, — вверху.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Натура́льный звукоря́д (лат. natura — природа, естество), обертоновый звукоряд, устар. «натуральная гамма» — ряд звуков, состоящий из основного тона и его гармонических обертонов. Каждый член такого ряда называется гармоникой.

Разреше́ние (нем. Auflösung, англ. resolution, фр. résolution), в многоголосной музыке — переход от одного созвучия (интервала, конкорда, аккорда), трактуемого как ладовый неустой, к другому созвучию, трактуемому как ладовый устой (см. Устой и неустой). В качестве первого обычно выступает диссонантный интервал (обособленный или в составе аккорда), в качестве второго — консонантный интервал (см. Консонанс и диссонанс).

Мажорное (большое) трезвучие — трезвучие, состоящее из большой терции внизу и малой — вверху, между крайними звуками которого образуется интервал чистой квинты. Мажорным трезвучием представлена тоника (основная ладовая функция) мажорного лада.

Звук музыка́льный (др.-греч. φθόγγος, лат. vox, sonus, нем. Ton, англ. musical tone, musical pitch) в специальном значении — звук определённой высоты, использующийся как материал для создания музыкальных сочинений, в широком смысле — «используемые в музыкальной практике звуки».

Классификация аккордов — разделение аккордов на группы на основании объективных и субъективных музыкальных критериев.

Упоминания в литературе

Но это фа все-таки покажется нам слишком странным, если ему не уделить особого внимания. Уже в древнейшей китайской философии музыки оно играет важную роль в качестве основного тона. Оно имело название «желтый колокольчик» и, согласно Тимусу [10], считалось «произошедшим от земли», т. е. звуком земли. Независимо от изменений высоты звука на протяжении тысячелетий ноте фа вплоть до сегодняшнего дня присуще внешнее свойство земного, связанности с природой. Бетховен не был единственным, кто выразил голоса природы в тональности фа мажор (ср. многочисленные примеры у Дубицкого). И почему в начале второго акта «Тристана» рожки с их символикой леса звучно вступают в тональности фа? Что это – случайность или мы обнаруживаем здесь взаимосвязь, которую, благодаря предшествующим рассуждениям, теперь нам понять чуть проще? Является ли фа «основным тоном» природы, с которым должен образовывать «гармоничный» интервал «собственный звук» человека, его «индивидуальный тон»? Является ли нота фа «звуком, звучащим сквозь все звуки», «дремлющим во всех созданиях», быть может, и вовсе «абстрактным звуком»?

Сущность всех струнных инструментов, будь это древняя лира или современная гитара, виолончель или пианино, одинакова: они производят звук с помощью движения струн. Качество звука, или тембр, зависит от множества сложных факторов, в том числе от материала струн, формы поверхности деки – «звукоотражателя», вибрирующего согласованно со струной, и способа извлечения звука из струны: щипком, проведением смычка или ударом. Но для всех инструментов существует основной тон или строй, который мы, слушая игру на них, распознаем как ноты. Пифагор – настоящий Пифагор – открыл, что музыкальный строй подчиняется двум удивительным правилам. Эти правила имеют прямую связь с числами, свойствами физического мира и нашим чувством гармонии (которая является одним из ликов красоты).

Такого рода синонимию можно обнаружить и между понятиями «фраза» и «интонация». Характеризуя суперсегментную систему русского языка. М. В. Панов называет единицами и ударение, и такт, и фразу, и интонацию [Панов 1979]. В то же время ударение и интонацию нередко называют суперсегментными признаками, звуковыми отличиями, своего рода качествами других единиц, природа которых в плане разграничения сегментности / суперсегментности не всегда оказывается достаточно определенной. В самом деле, акустические параметры речевого сигнала, объединяемые обычно в понятие «интонация» – частота основного тона, интенсивность, длительность, – несут в себе и сегментную информацию[8], то есть соотносятся и с сегментными единицами. Следовательно, характеризуемая интонацией суперсегментная единица должна иметь принципиально иную природу.

В первую очередь были отмечены нарушения фонетической структуры языковой системы, изменения таких характеристик звуковых единиц, как высота основного тона голоса, сила, скорость произнесения (темп) отдельных частей предложения, паузы и тембр, ударение. В частности, были описаны нарушения темпа речи в форме «речевого напора», речи «нараспев», «пискливый голос», повышенная выразительность с отпечатком манерности, импульсивные выкрики, звуковые перестановки и подстановки, «нагромождение звуков», их «смазанность», различия в интонации, подражание чужому голосу.

То, что звук может повлиять на материальный мир, это однозначно. Не случайно, столько не до конца разгаданных тайн связано со старинными заговорами. Кроме словесного воздействия на здоровье и судьбу человека, в древних традициях существуют сакральные музыкальные традиции, которые использовались и до сих пор используются в религиозных песнопениях во время богослужений. Во многих конфессиях, в том числе и в нашем знаменном православном пении, используется принцип использования обертонов, то есть призвуков, входящих в основной тон звука. Высота обертона выше, чем основной звук, отсюда и название.

Общие выводы из всего сказанного о характере объемных и пространственных впечатлений ребенка сведутся коротко к обусловленности этого характера методами восприятия. Основной тон дают комплексы ощущений мышечных и кожных. Постепенно эти группы ощущений корректируются, а потом и подчиняются зрительным. В связи с характером и направлением этих взаимоотношений, этой борьбы органов чувств за первенство в деле субъективной организации ребенком внешнего мира меняется и результат: тот или иной образ мира. Первоначально в этом образе преобладает временная, динамическая форма, множественность и дробность картины мира, позднее – пространственная, статическая с сложной системой пространственных и временных включений, все более обусловливающих и укрепляющих единство образа мира.

Связанные понятия (продолжение)

Те́рция (лат. tertia «третья») — музыкальный интервал шириной в три ступени; обозначается цифрой 3.

Интерва́л (от лат. intervallum — промежуток, расстояние; разница, несходство) в музыке — соотношение двух музыкальных звуков по их высоте. В европейской теории музыки мерой исчисления музыкальных интервалов на протяжении столетий был целый тон, по отношению к которому определялись и меньшие (например, полутон, четвертитон) и некоторые бо́льшие (например, дитон, полудитон, тритон) интервалы. Наименьшим музыкальным интервалом в европейской традиции считается полутон. Интервалы меньше полутона именуются…

Септакко́рд — аккорд, состоящий из четырёх звуков, которые расположены или могут быть расположены по терциям. Интервал между двумя крайними звуками септаккорда равен септиме, отсюда его название.

Домина́нта (от лат. dominans — господствующий) — V ступень лада относительно тоники, одна из главных ступеней музыкального ряда. Доминантовое трезвучие относится к тональностям первой степени родства к тонике.

Минорное (малое) трезвучие — трезвучие, состоящее из малой терции внизу и большой — вверху, между крайними звуками которого образуется интервал чистой квинты. Минорным трезвучием представлена тоника (основная ладовая функция) минорного лада.

Доминантсептаккорд — септаккорд, состоящий из четырёх звуков, которые расположены или могут быть расположены по терциям. Строится от V ступени (доминанты) мажора и гармонического минора. В классической гармонии он обозначается как D7, D2,D4.

Обращение — в теории музыки смена мелодических или гармонических соотношений, связанная с переносом нижних звуков вверх и наоборот. В русском языке отличают обращение интервала, обращение аккорда, и обращение темы.

То́ника (от нем. Tonika, восходит к др.-греч. τόνος — звук, тон) в теории музыки — первая (нижняя) ступень классико-романтического тонального лада (мажора и минора), его главный устой.

Звукоря́д (др.-греч. τάξις τῶν φθόγγων, лат. vocum ordo, нем. Tonreihe или нем. Tonleiter, англ. scale, фр. échelle, итал. scala musicale) в теории музыки — последовательность звуков, расположенных по высоте в восходящем или нисходящем порядке. Отдельные звуки в таком ряду в теории музыки именуются ступенями (по аналогии со ступенями лестницы). В русской музыковедческой литературе конца XIX и первой половины XX века наряду с термином «звукоряд» употреблялся термин «ска́ла».

Кви́нта (лат. quinta — пятая) — музыкальный интервал шириной в пять ступеней, обозначается цифрой 5.

Секунда (лат. secunda — вторая) — музыкальный интервал шириной в две ступени, обозначается цифрой 2.

Полуто́н (др.-греч. ἡμιτόνιον, лат. semitonium) — музыкальный интервал, равный половине целого тона. Полутон — наименьший интервал в традиционной и академической музыке Европы. «Музыкально-теоретический» полутон, понимаемый как структурный элемент диатонических и хроматических звукорядов, не может быть приведён к единому математико-акустическому значению. То, что музыканты в разные эпохи называли словом «полутон», представляет собой не одну величину, а группу разных величин (числовых значений).

Ступе́нь (нем. Stufe, итал. grado, англ. scale degree) в теории музыки — характеристика относительной высоты музыкального звука по его местоположению в звукоряде.

Субдоминанта (от лат. sub «под» + dominanta «господствующая»; (фр.) sousdominante, (нем.) Subdominante, Unterdominante) в музыке — IV ступень лада относительно тоники, одна из главных ступеней ладогармонического ряда, находящаяся на тон ниже доминанты; обозначается римской цифрой IV или латинской буквой S.

Альтера́ция (от позднелат. alterare — «изменять») — в гармонии тональных и модальных ладов — хроматическое видоизменение неустойчивой диатонической ступени, обостряющее ладовое тяготение к устойчивой. Знаки музыкальной нотации, указывающие на альтерацию, именуются знаками альтерации.

Конкорд (от лат. concors — согласный; благозвучный) в музыке — тип созвучия (из трёх и более тонов) в системе старомодальной гармонии. Термин предложен Ю. Н. Холоповым и разработан впервые в исследованиях его ученика С. Н. Лебедева. Термин «конкорд» указывает только на число разновысотных звуков в звукосочетании (большее, чем 2). Поэтому он не дублирует общеизвестный термин «консонанс», который в равной мере приложим и к интервалам и к многозвучиям.

Ква́рта (лат. quarta — четвёртая) — музыкальный интервал, один из совершенных консонансов. Название происходит из средневекового учения о контрапункте, где звук кварты описывался как четвёртый (quarta vox) от тенора (главного голоса, фундамента многоголосной музыки), считая по ступеням диатонического звукоряда вверх или вниз.

Диато́ника (от др.-греч. διατονικός, διάτονος, лат. diatonicus, diatonus) — семиступенная интервальная система, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам и/или квартам, например: фа — до — соль — ре — ля — ми — си (см. Квинтовый круг). Служит основой диатонического звукоряда (гаммы) со специфическим чередованием идущих подряд 2—3 целых тонов и полутона (в отличие от хроматической гаммы из одних полутонов, целотоновой гаммы и других).

Чи́стый строй может ещё называться гаммой синтонического типа, иногда натуральной гаммой, или натуральным строем. Являясь по сути октавно-квинто-терцовым строем, чистый строй порождается натуральными интервалами чистой октавы (2:1), чистой квинты (2:3) и большой терции (4:5). У всех чисел, занятых в интервальных соотношениях чистого строя, факторизации опираются на простые числа величиной не более 5. По этой причине чистый строй, преимущественно в англоязычной среде, также называют настройка предела…

Трито́н (лат. tritonus — состоящий из трёх тонов) — музыкальный интервал величиной в три целых тона.В элементарной теории музыки, ориентирующейся на мажорно-минорную тональность, тритон интерпретируется как…

Темпера́ция (от лат. temperatio — соразмерность, правильное соотношение, надлежащая организация) — небольшое изменение (сужение или расширение) некоторых интервалов музыкального строя, отклоняющее их от акустически чистых интервалов. Производится для расширения возможностей музыкальных инструментов с фиксированным строем; главным образом, для обеспечения транспозиции (в том числе, для большего акустического благозвучия ансамблевой игры) и модуляции (как средства развёртывания тонального лада). Темперацией…

Теория функций, также функциональная теория (нем. Funktionstheorie) в теории музыки — учение о специфических значениях аккордов в классико-романтической тональности. Внедрена и разработана в трудах немецкого музыковеда Гуго Римана (впервые в его книге «Упрощённая гармония», опубликованной в 1893 году).

Консонанс и диссонанс (фр. consonance, от лат. consonantia — созвучие, согласное звучание, и фр. dissonance, от лат. dissonantia — неблагозвучие, нестройное звучание; названные латинские термины — переводы, соответственно, др.-греч. συμφωνία и др.-греч. διαφωνία) в теории музыки — категории гармонии, характеризующие слияние или неслияние в восприятии одновременно звучащих тонов, а также сами созвучия (интервалы, аккорды), воспринимаемые/интерпретируемые как «слитные» и «неслитные».

Энгармони́зм (от др.-греч. ἐν- «в» + ἁρμονία «гармония») — совпадение по высоте различных по написанию звуков, интервалов, аккордов, тональностей. Энгармонизм стал возможен благодаря темперации, а особенно равномерной темперации. Например, аккорды c-es-fis-a (до/ми-бемоль/фа-диез/ля), his-dis-fis-a (си-диез/ре-диез/фа-диез/ля), c-es-ges-a (до/ми-бемоль/соль-бемоль/ля) на фортепиано и других хроматических темперированных инструментах звучат одинаково, но в контексте гармонической тональности имеют…

Линеа́рность (нем. Linearität, от лат. linearis линейный) в многоголосной музыке — качество голосоведения, состоящее в приоритете мелодических (линейных) связей между звуками в каждом из голосов перед гармоническими (акустическими) связями созвучий .

Гармо́ника (лат. harmonica) — дополнительный тон, который по частоте всегда выше основного тона, причём строго кратно числам натурального ряда (то есть, выше по частоте в 2, 3, 4, 5 и более раз). Вместе с основным тоном гармоники образуют натуральный звукоряд. В современном музыкальном строе с семью основными ступенями (До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си) каждый восьмой звук повторяет первый (другими словами, располагается октавой выше), но уже на удвоенной частоте — и соответственно, является для него…

Вводный тон (нем. Leitton, фр. note sensible букв. «чувственная нота») — ступень мажорного и минорного звукорядов, лежащая полутоном выше или полутоном ниже соседней ступени. Переход от вводного тона, помещённого на слабой доле такта, к соседней ступени на сильной доле такта описывается как переход от ладового неустоя к ладовому устою, также как разрешение неустоя в устой. Иногда вводным тоном называется также II ступень мажорного или минорного звукоряда, расположенная целым тоном выше тоники (используется…

Транспози́ция (позднелат. transpositio — перемещение) — многозначный музыкальный термин, относящийся к организации исполнения музыкального произведения или его фрагмента с систематическим сдвигом высот всех звуков на заданный интервал.

Це́лый тон (др.-греч. τόνος, лат. tonus) — базовый музыкальный интервал, на основе которого строятся меньшие (полутон, диеса и др. микроинтервалы) и бóльшие (дитон, тритон и др.) интервалы. Целый тон известен с античности как музыкально-логическая и как математическая величина. В разные периоды истории математические величины целого тона менялись, в зависимости от господствовавшего в ту или иную эпоху строя. В равномерно темперированном строе, который установился в качестве основного в западноевропейской…

Акко́рд (фр. accord, итал. accordo, от позднелат. accordo — согласовываю) — сочетание трёх и более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. Применительно к музыке барокко и классико-романтического периода данный термин используется главным образом по отношению к созвучиям терцовой структуры. Применительно к музыке XX века «аккордами» называют любые вертикальные созвучия (в том числе и нетерцовой структуры) кроме соноров.

Микроинтервал (нем. Mikrointervall, фр. micro-intervalle, англ. microinterval) — общее обозначение музыкальных интервалов меньше полутона (четвертитон, трететон, шестинатон и т. д.). Микроинтервалы также иногда именуют «микротонами» (от англ. microtone) и «микрохроматическими интервалами».

Гармони́ческий мино́р — разновидность звукоряда минорного лада. Звукоряд гармонического минора отличается от звукоряда натурального минора повышенной VII ступенью. Причиной повышения VII ступени считается имитация вводного тона, который есть в звукоряде натурального мажора и отсутствует в звукоряде натурального минора.

Ля (лат. la) в сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение шестой ступени диатонического звукоряда. Аналогично обозначению A. Отстоит на целый тон от Соль и на целый тон от Си.

Миксодиато́ника (от лат. mixtus — смешанный, и др.-греч. διατονικός — диатонический), в учении о гармонии Ю. Н. Холопова один из интервальных родов, интервальная структура, состоящая из «сросшихся» друг с другом диатонических полихордов (тетрахордов, трихордов, пентахордов и т. д.).

Модуля́ция (лат. modulatio — соразмерность, размеренность; в терминологическом смысле — мелодия, размеренная «правильными» числовыми отношениями, музыкальными интервалами; от modulari — соразмерять, произносить / петь в соответствии с мерой) — многозначный музыкально-теоретический термин, описывающий категорию гармонии (звуковысотной структуры). Из нескольких значений «модуляции» ныне наиболее распространённое — переход из одной тональности в другую.

Окта́ва (от лат. octava «восьмая»; оригинальное др.-греч. διὰ πασῶν «через все <струны>» → ср.-век. лат. diapason ) — музыкальный интервал, в котором соотношение частот между звуками составляет один к двум (то есть частота высокого звука в два раза больше низкого). Субъективно на слух октава воспринимается как устойчивый, базисный музыкальный интервал. Два звука, отстоящие на октаву, воспринимаются очень похожими друг на друга, хотя явно различаются по высоте.

Хрома́тика (от др.-греч. χρῶμα «цвет; краска, первоначально цвет кожи») в музыке — один из интервальных родов, полутоновая система.

До (лат. do) в сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение первой ступени диатонического звукоряда. Аналогично обозначению C. Отстоит на полутон от Си и на целый тон от Ре. Энгармонична ноте предыдущей октавы Си-диез (H♯).

Га́мма — это звукоряд из восьми нот, где первая и последняя совпадают по названию, но стоят друг от друга на октаву. Между двумя соседними нотами расстояние ограничено целым тоном или полутоном. В школьной исполнительской практике под гаммами подразумевают восходящие либо нисходящие звукоряды протяженностью в несколько октав.

Музыка́льный строй — система, задающая соответствие ступеней музыкального звукоряда звукам определённой высоты. Музыкальный строй представляется как совокупность числовых отношений частот основных тонов входящих в него звуков или эквивалентным способом, позволяющим вычислить эти отношения.

Квинтовый круг (или кварто-квинтовый круг) — геометрическое представление хроматической звуковой системы в виде последовательности кварт и/или квинт. В квинтовый круг входят 12 разных высот (высотных классов), при этом предполагается, что квинты/кварты темперированы — именно темперация обеспечивает замкнутость круга. Квинтовый круг традиционно используется в учении о гармонии для визуализации родства мажорно-минорных тональностей.

Неаккордовые звуки, неаккордовые тоны (англ. nonchord tones, nonharmonic tones, нем. akkordfremde Töne, фр. notes étrangères), в учении о гармонии — звуки, не входящие в состав аккорда и линеарно зависимые от его тонов. Неаккордовые звуки орнаментируют, мелодически «обвивают» выдерживаемый или подразумеваемый аккорд.

Унисо́н (итал. unisono, от лат. unus — один и sonus — звук) — однозвучие, одновременное звучание двух или нескольких звуков одинаковой высоты. Унисоном является интервал, имеющий ноль тонов, то есть чистая прима.

Тетрахо́рд (др.-греч. τετράχορδον, букв. четырёхструнник, от τετρά-, в сложных словах — четыре и χορδή — струна; лат. tetrachordum) — четырёхступенный звукоряд в диапазоне кварты.

Хромати́ческая га́мма — восходящее или нисходящее мелодическое движение по полутонам, построенное, как правило, на основе мажорной или минорной гаммы. Трактуется как ладовая гамма, в которой все большие секунды заполнены проходящими полутонами.

Громкость звука и высота тона

Звуковые волны, как и другие волны, характеризуются такими объективными величинами, как частота, амплитуда, фаза колебаний, скорость распространения, интенсивность звука и другими. Но. кроме этого, они описываются тремя субъективными характеристиками. Это — громкость звука, высота тона и тембр.

Чувствительность человеческого уха различна для разных частот. Для того чтобы вызвать звуковое ощущение, волна должна обладать некоторой минимальной интенсивностью, но если эта интенсивность превышает определенный предел, то звук не слышен и вызывает только болевое ощущение. Таким образом, для каждой частоты колебаний существует наименьшая (порог слышимости) и наибольшая (порог болевого ощущения) интенсивность звука, которая способна вызвать звуковое ощущение. На рисунке 15.10 представлена зависимость порогов слышимости и болевого ощущения от частоты звука. Область, расположенная между этими двумя кривыми, является областью слышимости. Наибольшее расстояние между кривыми приходится на частоты, к которым ухо наиболее чувствительно (1000—5000 Гц).

Если интенсивность звука — величина, объективно характеризующая волновой процесс, то субъективной характеристикой звука является громкость Громкость зависит от интенсивности звука, т.е. определяется квадратом амплитуды колебаний в звуковой волне и чувствительностью уха (физиологическими особенностями). Так как интенсивность звука (~I sim A^2,) то чем больше амплитуда колебаний, тем громче звук.

Высота тона — качество звука, определяемое человеком субъективно на слух и зависящее от частоты звука. Чем больше частота, тем выше тон звука.

Звуковые колебания, происходящие по гармоническому закону, с определенной частотой, воспринимаются человеком как определенный музыкальный тон. Колебания высокой частоты воспринимаются как звуки высокого тона, звуки низкой частоты — как звуки низкого тона. Диапазон звуковых колебаний, соответствующий изменению частоты колебаний в два раза, называется октавой. Так, например, тон «ля» первой октавы соответствует частоте 440 Гц, тон «ля» второй октавы — частоте 880 Гц.

Музыкальным звукам соответствуют звуки, издаваемые гармонически колеблющимся телом.

Основным тоном сложного музыкального звука называется тон, соответствующий наименьшей частоте, которая имеется в наборе частот данного звука. Тоны, соответствующие остальным частотам в составе звука, называются обертонами. Если частоты обертонов кратны частоте (~nu_0) основного тона, то обертоны называются гармоническими, причем основной тон с частотой (~nu_0) называется первой гармоникой, обертон со следующей частотой (~2 nu_0) — второй гармоникой и т.д.

Музыкальные звуки с одним и тем же основным тоном различаются тембром, который определяется наличием обертонов — их частотами и амплитудами, характером нарастания амплитуд в начале звучания и их спадом в конце звучания.

При одной высоте тона звуки, издаваемые, например, скрипкой и пианино, отличаются тембром.

Восприятие звука органами слуха зависит от того, какие частоты входят в состав звуковой волны.

Шумы — это звуки, образующие сплошной спектр, состоящий из набора частот, т.е. в шуме присутствуют колебания всевозможных частот.

Литература

Аксенович Л. А. Физика в средней школе: Теория. Задания. Тесты: Учеб. пособие для учреждений, обеспечивающих получение общ. сред, образования / Л. А. Аксенович, Н.Н.Ракина, К. С. Фарино; Под ред. К. С. Фарино. — Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2004. — С. 431-432.

Гитаристам и другим музыкантам, если они хотят эффективно играть на своих инструментах, важно понимать, что такое тональность, что означают слова тон и тоника, а также какую роль отыгрывают лады, что это вообще такое. Тональность состоит из тоники и лада. Без знаний базовой теории про тональности в музыке, совсем мало остается места для творческой фантазии. В данном случае рассматривая теорию образования тональностей, будем это делать с точки зрения игры на гитаре.

Хотя данный материал о тональностях ориентирован больше на гитаристов, всё же полезно будет рассмотреть некоторые общие моменты, связанные с тонами, полутонами, построением звукорядов.

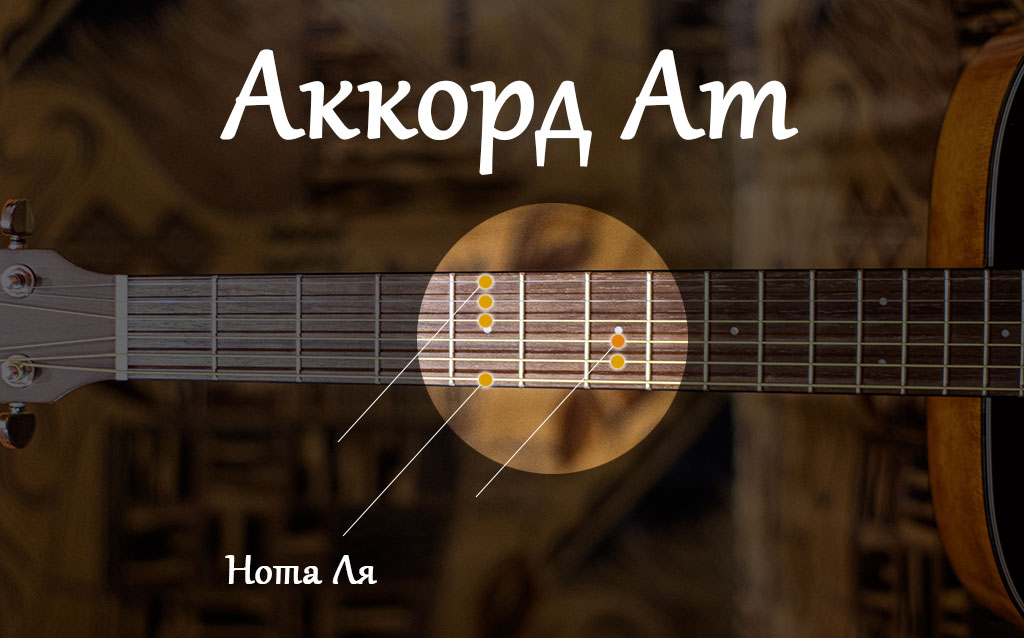

Понятие тональности у нас будет тесно сопряжено с термином аккорд. Можно сказать — тональность аккорда, это означает фактически основную ноту аккорда, его тонику, тон. Примеры самых известных тональностей на гитаре:

- Ля-минор (аккорд Am);

- Ми-минор (аккорд Em);

- Ре-минор (аккорд Dm).

Если мы говорим Ля-минор, то это фактически означает, что тоника данного аккорда — нота Ля, а лад минорный; синонимом слова лад будет оттенок, так тоже можно сказать какого оттенка аккорд: минорного или мажорного. Хотя считается что с помощью репетитора можно обучиться игре на гитаре или другом инструменте, но можно попробовать разобраться во всех музыкальных тонкостях самому.

Способ № 1 как определить тональность — попытаться найти на слух. Самый лучший способ, при котором мы заставляем себя чувствовать, ощущать ноты нашим слухом, а не искать логические алгоритмы.

Тональность: что это такое простыми словами

Тональность — это фактическая характеристика музыкального отрывка. Всё музыкальное произведение может быть написано в выбранной автором музыки тональной ноте.

Способ № 2 как определить тональность — по 1-й ступени звукоряда.

Чтобы определить тональность в звукоряде, необходимо обратить внимание на 1 ступень звукоряда. Это будет основная нота, нота, дающая направление звучанию конкретного аккорда.

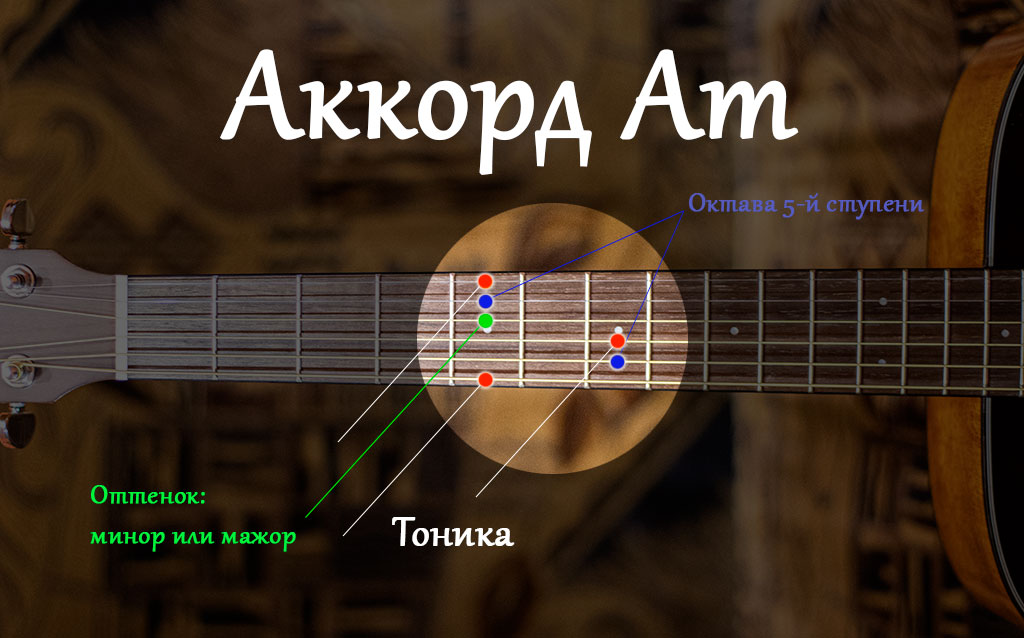

Если учесть, что тональность — это музыкальный параметр конкретного аккорда, то основная тоника будет пронизывать как бы весь аккорд насквозь. Например, в аккорде Am, только взятом на 5-м ладу гитарного грифа, главная нота Ля будет повторяться 3 раза, только лишь с той разницей, что расстояние между каждой из них будет 1 октава.

В аккорде, помимо ноты, что определяет тонику звучания, есть ещё созвучия, собственно на которых и строится звучание аккорда. Лучше всего с тоникой будет гармонировать нота, что порядково размещена на 5-й ступени, относительно тоники. Такая нота на 5-ой ступены называется доминанта. И последней составляющей аккорда является его оттенок, чаще всего оттенок бывает такой:

- Минорный.

- Мажорный.

- Септаккорд.

Пример — построение аккорда Am, взятом на 5-м ладу. Можно видеть где тоника, а где созвучия.

В основном звучание гитары построено на созвучиях. Беря определенный аккорд, мы играем созвучия, то есть при этом ноты звучат одновременно. Или же можно играть ноты звукоряда или тональности последовательно, друг за другом, таким образом формируя больше не созвучия, а мелодические отрывки, растянутые во времени по определённому закону и алгоритму.

Тоника

Тоника аккорда — это его основная нота, которая даёт октаву, то есть в аккорде повторяется ещё раз, но выше. Приведём примеры тоник:

- До;

- Ре;

- Ми;

- Фа;

- Соль;

- Ля;

- Си.

Выше приведены тоники, они же, фактически – ноты. Как мы все знаем, всего 7 нот, но сколько возможностей, прям бесконечность. И если все 7 нот умножить на 2 оттенка: минорный и мажорный, то получим 24 основный тональностей. Какие-то из тональностей часто встречаемы, другие более редкие, что подтверждается классическими музыкальными произведениями классиков.

Например, всем известная «Лунная Соната», что написал Людвиг ван Бетховен. Мало кто знает, но сначала композиция называлась по-другому, а именно «Почти фантазия» или «Соната для фортепиано No.14 до-диез минор».

В целом даже если брать самые непопулярные тональности из всех главных 24-х, то любые музыкальные произведения, написанные в них, будут считаться тональными. Противоположность тональным музыкальным пьесам – атональные произведения, различного рода нестандартные звучания симфоний. Считается более сдержанным выбрать тональность по проще. Будет более скромно, если к симфониям не применять многознаковые мажоры и миноры.

Лад

Надеемся, что такое тональность в музыке, вы уже хотя бы поверхностно разобрались, далее обсудим понятие лада, что это такое, для чего он нужен и как играть популярные лады на гитаре, покажем примеры.

5 определений лада.

- Лад — это система логического взаимодействия тонов, опираясь на законы в их созвучиях.

- Лады – это то, как ноты взаимодействуют между собой; это организационное взаимодействие нот.

- Лады логически дифференцированы и представляют собой закономерную систему взаимоподчинения тонов аккордов между собой.

- Лады имеют вполне определённые связи между собой, при этом образуют конкретную звуковую систему. Характеристикой ладов будут являться их центральные звуки, созвучия их основных нот – нот тоники. Ладами можно назвать систему нот, объединённых связями созвучий, сами ноты при этом размещены на разной высоте.

- Лад может проявляться не только в классическом представлении: минорным и мажорным. А также быть блюзовым, хроматическим, церковным и любого другого оттенка, коих множество на самом деле, можно так сказать простыми словами.

Итак, пример лада — классический До-Мажор. В примере звучит до-мажорная гамма.

Стоит сказать, что гитара может быть настроена по-разному. Именно у нас настройка гитары — дроп До, что означает, что в этом строе все струны настроены на 1 тон ниже, а 6-я струна – на 2 тона ниже.

Ещё существует понятие полутон – это музыкальный интервал, длинна которого меньше от длины тона ровно в 2 раза.

До-мажорный лад обязаны знать все. И есть не только позиционный способ запомнить, как играть до-мажор на гитаре, но и можно разложить весь сыгранный выше звукоряд на одной струне – для понимания это будет более наглядно.

Раскладывая ноты на одной струне, мы получаем определённый рисунок интервалов этих нот между собой. Для мажорной тональности интервалы между нотами будут выглядеть следующим образом:

Чтобы получить тональность с минорным оттенком, необходимо понизить на полтона третью и шестую ступень. Если в мажорной гамме сдвинуть на полтона влево 3-ю и 7-ю ступень, получится минорный лад в музыке. Схема построения минорного лада, на примере До-минор:

Последовательных 7 нот называют гаммой. Гамма До-мажор – это опять же До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, все те же наших семь нот.

Тон

В музыке тон – это довольно многозначное определение.

- Тоном называют фактическую высоту звучащей ноты. Тон, как высота звука, может быть обозначен буквенно и словесно.

- Тон – это музыкальный интервал, расстояние от одной ноты до другой. Расстояние в 1 тон, например, будет между нотами До и Ре, а также между другими нотами, что играются в гамме До-мажор. Вот как раз те ноты в гамме До-мажор, что не играются, а именно чёрные клавиши – это полутона в данном случае. Все полутона мы пропускаем.

Что примечательно, между 3-й и 4-й ступенью и между 6-й и 7-й, на гитарных ладах нет полутона. Это важно запомнить, что между 2-мя некоторыми соседними нотами на ладах грифа может быть расстояние не 0,5 тона, а 1 тон, в то время как между другими соседними нотами на гитаре расстояние будет сохраняться в полтона. - Основной тон – берём весь спектр звука звукоряда, определяем наименьшую частоту самой нижней звучащей ноты. Это и будет считаться основным тоном, другие все звуки называют обертонами, то есть те, которые не основные, а находятся рядом.

Как это попасть в тональность – это когда человек, певец, своим голосом попадает в нужную ноту, а именно в ноту тоники. А также музыкант, если второй партией гитары попадает в тональность, это будет слышаться гармонично и звучать красиво.

Способ № 3 как определить тональность — найти октаву главной ноты.

Как определить тональность любого аккорда, песни, голоса

Тональности бывают одноимёнными и параллельными. Если говорить об одноименных тональностях, то таковыми будут считаться те, тоника которых – основная нота звукоряда или созвучия меняться не будут, но лад будет отличаться. То есть тональности До-мажор и До-минор будут одноимёнными.

Вторая разновидность тональностей – это параллельные, таковыми называются тональности, у которых ключевых знаки совпадают, но тоники отличаются. Ключевые знаки, они же — знаки альтерации, находятся в начале нотного стана, рядом со скрипичным ключом.

Примером параллельных тональностей будет Ми мажор – До-диез минор. Параллельные тональности ищутся путём определения параллельного минора или мажора.

Способ № 4 как определить – определение одноименной и параллельной тональности.

Тоника искомого параллельного минора будет на 6-й ступени мажорного лада. Одноименный мажор будет находиться на 3-й ступени минора.

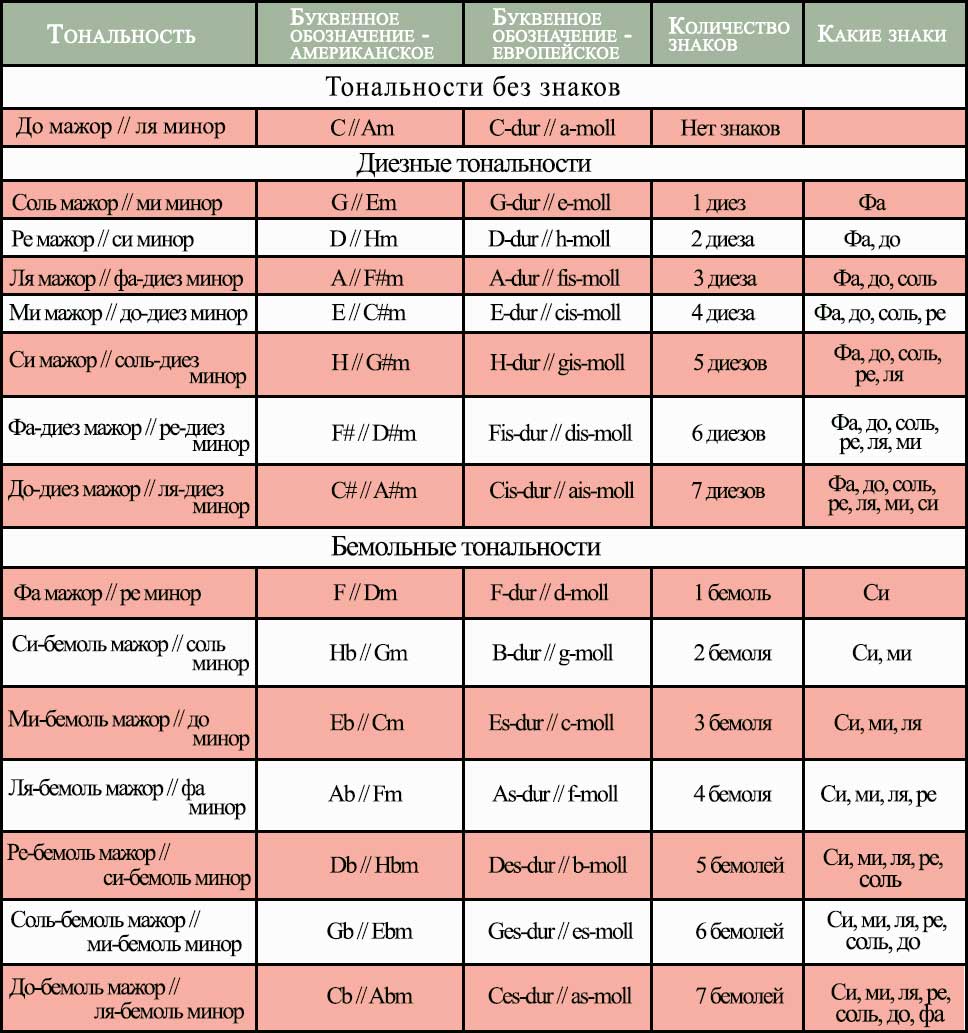

Таблица тональностей — построение по таблице

Способ № 5 как определить — по таблице тональностей.

Определение тональности аккорда по таблице подразумевает взаимодействие с определенным алгоритмом.

Как пользоваться таблицей, чтобы быстро и легко определять тональность. В первом столбце написаны 2 тональности, а в других столбцах – их буквенное обозначение и какие знаки будут находиться в ключе.

Зная, что такое тональность можно эффективно играть на гитаре

Надеемся вышеприведенная таблица окажется вам полезной. Рассмотрели что такое тональность, в общих чертах, хотя бы чтобы было представление о том для чего это нужно и как определить нужную вам ноту. Если вы хотите подробнее разобраться во всех музыкальных нюансах с гитарной стороны, есть для этого уроки игры на гитаре. Запишитесь на пробный бесплатный урок, чтобы начать обучение, репетитор для вас составит индивидуальную программу обучения гитарным азам за 2 месяца, так что вы сможете играть все свои любимые песни.

Рассмотрим изменение звука колебания струн гитары (рис. (1)).

Звуки струны будут отличаться, если уменьшать длину её колеблющейся части.

Если зажать струну в точке (1), звук будет ниже, так как длина части струны больше, а частота колебаний меньше.

При зажимании в точке (2) звук будет выше, часть колеблющейся струны меньше, частота колебаний струны больше. Длина колеблющейся струны отсчитывается от нижнего порожка (со стороны отверстия резонатора).

Рис. (1)

Из опыта следует, что высота звука зависит от частоты колебаний источника звука.

Частотой колебаний называют количество колебаний в единицу времени.

Высота звука прямо пропорциональна частоте колебаний источника звука.

Рассмотрим колебания ветвей камертона (рис. (2)). Колебание происходит с неизменной частотой. Поэтому его называют чистым тоном.

Рис. (2)

Чистый тон — гармонические колебания одной и той же частоты, создаваемые источником звука.

Многообразие источников звука (люди, машины, животные, музыкальные инструменты и т.д.) порождает большое количество чистых тонов, каждый из которых отличается частотой.

Самую низкую частоту такого звука называют основной частотой, а сам звук — основным тоном.

Любая собственная частота выше первой, самой низкой (основной тон) называется обертоном.

Частичные тоны (обертоны) образуются вследствие сложной формы звуковой волны.

Следует учесть, что высота сложного звука определяется высотой основного тона. Частоты обертонов относятся к частоте основного тона как целые числа. Обертоны называются гармониками, а основной тон считается первой гармоникой.

Тембр — качественная сторона звука, его окраска. Различие тембров зависит от состава частичных тонов (натуральных призвуков).

Любой человек способен отличить мелодию, исполняемую на скрипке, от той же мелодии, исполняемой на гитаре или фортепиано. В этом случае мы говорим о разности тембров. А они, в свою очередь, обуславливаются различными обертонами.

Высота звука определяется частотой его основного тона: чем больше частота основного тона, тем выше звук.

Тембр звука определяется совокупностью его обертонов.