Виды и структура потерь

Под потерями подразумевается разница между отпущенной потребителям электроэнергией и фактически поступившей к ним. Для нормирования потерь и расчетов их фактической величины, была принята следующая классификация:

- Технологический фактор. Он напрямую зависит от характерных физических процессов, и может меняться под воздействием нагрузочной составляющей, условно-постоянных затрат, а также климатических условий.

- Расходы, затрачиваемые на эксплуатацию вспомогательного оборудования и обеспечение необходимых условий для работы техперсонала.

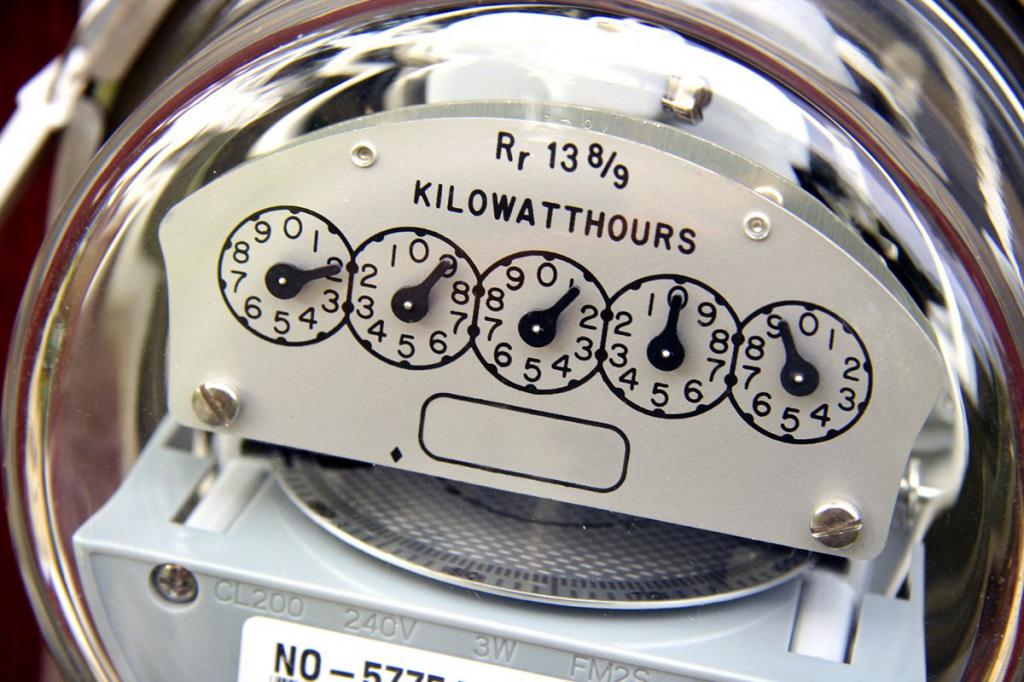

- Коммерческая составляющая. К данной категории относятся погрешности приборов учета, а также другие факторы, вызывающие недоучет электроэнергии.

Ниже представлен среднестатистический график потерь типовой электрокомпании.

Как видно из графика наибольшие расходы связаны с передачей по воздушным линиям (ЛЭП), это составляет около 64% от общего числа потерь. На втором месте эффект коронированния (ионизация воздуха рядом с проводами ВЛ и, как следствие, возникновение разрядных токов между ними) – 17%.

Исходя из представленного графика, можно констатировать, что наибольший процент нецелевых расходов приходится на технологический фактор.

Что такое потери электрической энергии?

Под потерями электроэнергии в широком смысле следует понимать разницу между поступлениями в сети и фактическим потреблением (полезным отпуском). Расчет потерь предполагает определение двух величин, что выполняется через учет электрической энергии. Одни стоят непосредственно на подстанции, другие у потребителей.

Потери могут рассчитываться в относительных и абсолютных величинах. В первом случае исчисление выполняется в процентах, во втором – в киловатт-часах. Структура разделена на две основных категории по причине возникновения. Общие потери именуются фактическими и являются основой эффективности работы подразделения.

Основные причины потерь электроэнергии

Разобравшись со структурой, перейдем к причинам, вызывающим нецелевой расход в каждой из перечисленных выше категорий. Начнем с составляющих технологического фактора:

- Нагрузочные потери, они возникают в ЛЭП, оборудовании и различных элементах электросетей. Такие расходы напрямую зависят от суммарной нагрузки. В данную составляющую входят:

- Потери в ЛЭП, они напрямую связаны с силой тока. Именно поэтому при передаче электроэнергии на большие расстояния используется принцип повышения в несколько раз, что способствует пропорциональному уменьшению тока, соответственно, и затрат.

- Расход в трансформаторах, имеющий магнитную и электрическую природу ( ). В качестве примера ниже представлена таблица, в которой приводятся данные затрат на трансформаторах напряжения подстанций в сетях 10 кВ.

- Категория условно-постоянных расходов. В нее входят затраты, связанные со штатной эксплуатацией электрооборудования, к таковым относятся:

- Холостая работа силовых установок.

- Затраты в оборудовании, обеспечивающем компенсацию реактивной нагрузки.

- Другие виды затрат в различных устройствах, характеристики которых не зависят от нагрузки. В качестве примера можно привестисиловую изоляцию, приборы учета в сетях 0,38 кВ, змерительные трансформаторы тока, ограничители перенапряжения и т.д.

- Климатическая составляющая. Нецелевой расход электроэнергии может быть связан с климатическими условиями характерными для той местности, где проходят ЛЭП. В сетях 6 кВ и выше от этого зависит величина тока утечки в изоляторах. В магистралях от 110 кВ большая доля затрат приходится на коронные разряды, возникновению которых способствует влажность воздуха. Помимо этого в холодное время года для нашего климата характерно такое явление, как обледенение на проводах высоковольтных линий, а также обычных ЛЭП.

Учитывая последний фактор, следует учитывать затраты электроэнергии на расплавление льда.

Фактические потери: общий показатель

Для расчета фактических потерь необходимо сложить коммерческую и техническую составляющую. Однако реальный расчет этого показателя осуществляется по-другому, формула потерь электроэнергии следующая:

Величина потерь = (Поступления в сеть – Полезный отпуск – Перетоки в другие энергосистемы – Собственные нужды) / (Поступления в сеть – Беспотерьные – Перетоки – Собственные нужды) * 100%

Зная каждый элемент, определяют фактические потери в процентном отношении. Для вычисления требуемого параметра в абсолютных величинах необходимо выполнить расчеты только числителя.

Расходы на поддержку работы подстанций

К данной категории отнесены затраты электрической энергии на функционирование вспомогательных устройств. Такое оборудование необходимо для нормальной эксплуатации основных узлов, отвечающих за преобразование электроэнергии и ее распределение. Фиксация затрат осуществляется приборами учета. Приведем список основных потребителей, относящихся к данной категории:

- системы вентиляции и охлаждения трансформаторного оборудования;

- отопление и вентиляция технологического помещения, а также внутренние осветительные приборы;

- освещение прилегающих к подстанциям территорий;

- зарядное оборудование АКБ;

- оперативные цепи и системы контроля и управления;

- системы обогрева наружного оборудования, например, модули управления воздушными выключателями;

- различные виды компрессорного оборудования;

- вспомогательные механизмы;

- оборудование для ремонтных работ, аппаратура связи, а также другие приспособления.

Как сократить технические потери: способы и решения

Снизить потери в линиях, трансформаторных подстанциях помогают следующие направления:

- Правильно выбранный режим работы оборудования, загрузка мощностей влияет на нагрузочные потери. Именно поэтому диспетчер обязан выбирать и вести наиболее приемлемый режим работы. К представленному направлению важно отнести выбор точек нормального разрыва, расчеты загруженности трансформаторов и так далее.

- Замена оборудование на новое, которое обладает низкими показателями холостого хода или лучше справляются с нагрузочными потерями. Для линий электропередач предполагается замена проводов на большее сечение, использование изолированных проводников.

- Сокращение времени обслуживания оборудования, что ведет к снижению расхода энергии на собственные нужды.

Коммерческая составляющая

Под данными затратами подразумевается сальдо между абсолютными (фактическими) и техническими потерями. В идеале такая разница должна стремиться к нулю, но на практике это не реально. В первую очередь это связано с особенностями приборов учета отпущенной электроэнергии и электросчетчиков, установленных у конечных потребителей. Речь идет о погрешности. Существует ряд конкретных мероприятий для уменьшения потерь такого вида.

К данной составляющей также относятся ошибки в счетах, выставленных потребителю и хищения электроэнергии. В первом случае подобная ситуация может возникнуть по следующим причинам:

- в договоре на поставку электроэнергии указана неполная или некорректная информация о потребителе;

- неправильно указанный тариф;

- отсутствие контроля за данными приборов учета;

- ошибки, связанные с ранее откорректированными счетами и т.д.

Что касается хищений, то эта проблема имеет место во всех странах. Как правило, такими противозаконными действиями занимаются недобросовестные бытовые потребители. Заметим, что иногда возникают инциденты и с предприятиями, но такие случаи довольно редки, поэтому не являются определяющими. Характерно, что пик хищений приходится на холодное время года, причем в тех регионах, где имеются проблемы с теплоснабжением.

Различают три способа хищения (занижения показаний прибора учета):

- Механический. Под ним подразумевается соответствующее вмешательство в работу прибора. Это может быть притормаживание вращения диска путем прямого механического воздействия, изменение положения электросчетчика, путем его наклона на 45° (для той же цели). Иногда применяется более варварский способ, а именно, срываются пломбы, и производится разбалансирование механизма. Опытный специалист моментально обнаружит механическое вмешательство.

- Электрический. Это может быть как незаконное подключение к воздушной линии путем «наброса», метод инвестирования фазы тока нагрузки, а также использование специальных приборов для его полной или частичной компенсации. Помимо этого есть варианты с шунтированием токовой цепи прибора учета или переключение фазы и нуля.

- Магнитный. При данном способе к корпусу индукционного прибора учета подносится неодимовый магнит.

Коммерческие потери: основное направление повышения эффективности в электроэнергетике

Коммерческие потери электроэнергии считаются сложно прогнозируемой величиной, так как зависят от потребителей, от их желания обмануть предприятие или государство. Основой указанных проблем являются:

- Сезонная составляющая. В представленное понятие вкладывается недоплата физических лиц по реально отпущенной электрической энергии. К примеру, в Республике Беларусь существует 2 причины появления «сезонки» — это наличие льгот по тарифам и оплата не на 1, а на 25 число.

- Несовершенство приборов учетов и их неправильная работа. Современные технические средства для определения потребленной энергии значительно упростили задачу абонентской службе. Но электроника или неправильно налаженная система учета может подвести, что и становится причиной рост коммерческих потерь.

- Воровство, занижение показаний счетчиков коммерческими организациями. Это отдельная тема для разговора, которая предполагает различные ухищрения физических и юридических лиц по сокращению расходов на электрическую энергию. Все это сказывается на росте потерь.

Понятие норматива потерь

Под данным термином подразумевается установка экономически обоснованных критериев нецелевого расхода за определенный период. При нормировании учитываются все составляющие. Каждая из них тщательно анализируется отдельно. По итогу производятся вычисления с учетом фактического (абсолютного) уровня затрат за прошедший период и анализа различных возможностей, позволяющих реализовать выявленные резервы для снижения потерь. То есть, нормативы не статичны, а регулярно пересматриваются.

Под абсолютным уровнем затрат в данном случае подразумевается сальдо между переданной электроэнергией и техническими (относительными) потерями. Нормативы технологических потерь определяются путем соответствующих вычислений.

Судебная практика

Судьи придерживаются мнения, что оплата за электроэнергию должна состоять из двух (а в ряде случае и больше) составляющих (разных платежей):

- установленного законом тарифа, по которому происходит оплата потребляемой электроэнергии.

- Платы за содержание сетей и покрытие потерь. Их каждое СНТ устанавливает самостоятельно. При этом подтверждающими документами будут Устав СНТ и протоколы общих собраний, вносящие дополнительные условия в основания и сроки установленных платежей.

В большинстве судебных решений начислены пени на несвоевременную оплату потребленной электроэнергии и компенсации потерь.

Статья подготовлена юристом Н.Б.Генераловой

Способы уменьшения потерь в электрических сетях

Снизить затраты можно путем оптимизации технической и коммерческой составляющей. В первом случае следует принять следующие меры:

- Оптимизация схемы и режима работы электросети.

- Исследование статической устойчивости и выделение мощных узлов нагрузки.

- Снижение суммарной мощности за счет реактивной составляющей. В результате доля активной мощности увеличится, что позитивно отразится на борьбе с потерями.

- Оптимизация нагрузки трансформаторов.

- Модернизация оборудования.

- Различные методы выравнивания нагрузки. Например, это можно сделать, введя многотарифную систему оплаты, в которой в часы максимальной нагрузки повышенная стоимость кВт/ч. Это позволит существенно потребление электроэнергии в определенные периоды суток, в результате фактическое напряжение не будет «проседать» ниже допустимых норм.

Уменьшить коммерческие затраты можно следующим образом:

- регулярный поиск несанкционированных подключений;

- создание или расширение подразделений, осуществляющих контроль;

- проверка показаний;

- автоматизация сбора и обработки данных.

Составление небаланса в высоковольтных и распределительных сетях

Потери электроэнергии технического плана можно выявить через другой метод. О нем уже говорилось выше – предполагается, что все высоковольтные или распределительные сети обвязаны приборами учета. Они помогают определить величину максимально точно. Кроме этого, подобная методика обеспечивает реальную борьбу с неплательщиками, воровством и неправильное использование энергооборудования.

Следует отметить, что подобный подход, несмотря на эффективность, неприменим в современных условиях. Для этого необходимы серьезные мероприятия с большими затратами на реализацию обвязки всех потребителей электронными учетами с передачей данных (АСКУЭ).

Методика и пример расчета потерь электроэнергии

На практике применяют следующие методики для определения потерь:

- проведение оперативных вычислений;

- суточный критерий;

- вычисление средних нагрузок;

- анализ наибольших потерь передаваемой мощности в разрезе суток-часов;

- обращение к обобщенным данным.

Полную информацию по каждой из представленных выше методик, можно найти в нормативных документах.

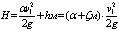

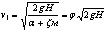

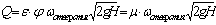

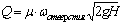

В завершении приведем пример вычисления затрат в силовом трансформаторе TM 630-6-0,4. Формула для расчета и ее описание приведены ниже, она подходит для большинства видов подобных устройств.

Для понимания процесса следует ознакомиться с основными характеристиками TM 630-6-0,4.

Теперь переходим к расчету.

Итоги расчета

Используемое программное обеспечение для расчета

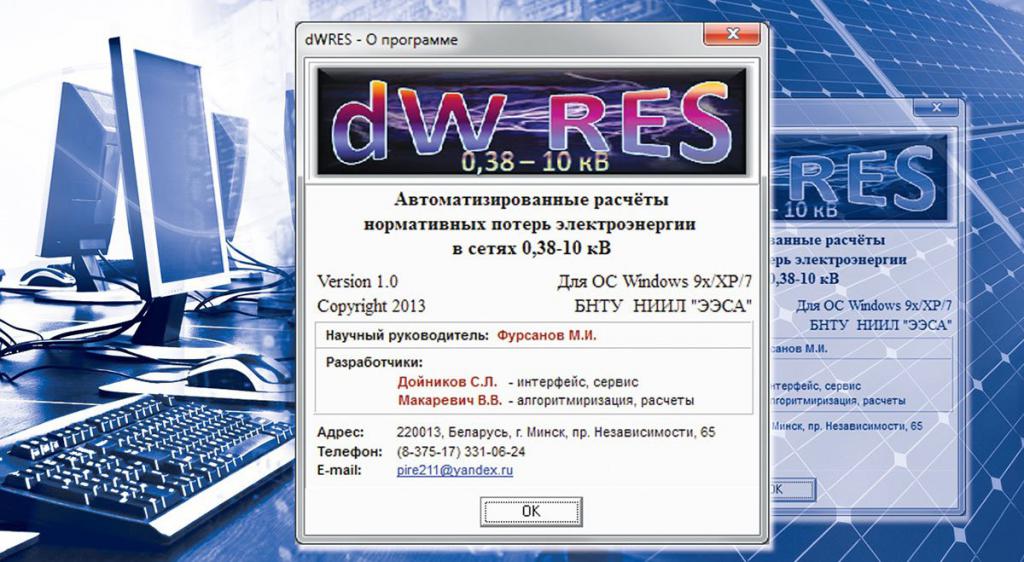

На текущий момент существует огромное количество программного софта, который выполняет расчет норматива технических потерь. Выбор того или иного продукта зависит от стоимости обслуживания, региональности и других важных моментов. В Республике Беларусь основной программой считается DWRES.

Софт разрабатывался группой ученых и программистов Белорусского Национального Технического Университета под руководством профессора Фурсанова Н.И. Инструмент для расчета норматива потерь специфичен, обладает рядом системных достоинств и недостатков.

Для рынка России особой популярностью пользуется ПО «РПТ 3», который разрабатывался специалистами ОАО «НТЦ Электроэнергетики». Софт весьма неплохой, выполняет поставленные задачи, но также обладает рядом отрицательных сторон. Тем не менее расчет нормативных величин осуществляется в полной мере.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Актуальным вопросом в современной электроэнергетике являются потери электроэнергии, которые тесно переплетаются с финансовой составляющей. Это своего рода резерв получения дополнительной выгоды, повышение рентабельности производственного процесса. Попытаемся разобраться со всеми гранями этого вопроса и дать четкое представление о тонкостях потерь электроэнергии в сетях.

Что такое потери электрической энергии?

Под потерями электроэнергии в широком смысле следует понимать разницу между поступлениями в сети и фактическим потреблением (полезным отпуском). Расчет потерь предполагает определение двух величин, что выполняется через учет электрической энергии. Одни стоят непосредственно на подстанции, другие у потребителей.

Потери могут рассчитываться в относительных и абсолютных величинах. В первом случае исчисление выполняется в процентах, во втором – в киловатт-часах. Структура разделена на две основных категории по причине возникновения. Общие потери именуются фактическими и являются основой эффективности работы подразделения.

Где выполняется расчет?

Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях выполняется по следующим направлениям:

- Для предприятий, генерирующих энергию и отдающих в сеть. Уровень зависит от технологии производства, правильности определения собственных нужд, наличия технических и коммерческих учетов. Потери генерации ложатся на коммерческие организации (включаются в стоимость) или добавляются в нормативы и фактические величины на районы или предприятия электрических сетей.

- Для высоковольтной сети. Передача на дальние расстояния сопровождается высоким уровнем потерь электроэнергии в линиях и силовом оборудовании подстанций 220/110/35/10 кВ. Рассчитывается путем определения норматива, а в более совершенных системах через приборы электронного учета и автоматизированных систем.

- Распределительные сети, где происходит разделение потерь на коммерческие и технические. Именно в этой области сложно прогнозировать уровень величины из-за фактора сложности обвязки абонентов современными системами учета. Потери при передаче электроэнергии рассчитываются по принципу поступило за минусом платы за потребленную электрическую энергию. Определение технической и коммерческой части выполняется через норматив.

Технические потери: физические причины появления и где возникают

Сущность технических потерь заключается в несовершенстве технологии и проводников, используемых в современной электроэнергетике. В процессе генерации, передачи и трансформации электроэнергии возникают физические явления, которые и создают условия утечки тока, нагрев проводников или прочие моменты. Технические потери могут возникать в следующих элементах:

- Трансформаторы. Каждый силовой трансформатор обладает двумя или тремя обмотками, посередине которого расположен сердечник. В процессе трансформации электроэнергии с большего на меньшего в этом элементе происходит нагрев, что и предполагает появление потерь.

- Линии электропередач. При транспортировке энергии на расстояния происходит утечка тока на корону для ВЛ, нагрев проводников. На расчет потерь в линии влияют следующие технические параметры: длина, сечение, удельная плотность проводника (медь или алюминий), коэффициенты потерь электроэнергии, в частности, коэффициент распределенности нагрузки, коэффициент формы графика.

- Дополнительное оборудование. К этой категории необходимо отнести технические элементы, которые участвуют в генерации, транспортировке, учете и потреблении электроэнергии. Величины для этой категории в основном постоянные или учитываются через счетчики.

Для каждого вида элементов электрической сети, для которой рассчитываются технические потери, имеется разделение на потери холостого хода и нагрузочные потери. Первые считаются постоянной величиной, вторые зависят от уровня пропуска и определяются для анализируемого периода, зачастую за месяц.

Коммерческие потери: основное направление повышения эффективности в электроэнергетике

Коммерческие потери электроэнергии считаются сложно прогнозируемой величиной, так как зависят от потребителей, от их желания обмануть предприятие или государство. Основой указанных проблем являются:

- Сезонная составляющая. В представленное понятие вкладывается недоплата физических лиц по реально отпущенной электрической энергии. К примеру, в Республике Беларусь существует 2 причины появления «сезонки» — это наличие льгот по тарифам и оплата не на 1, а на 25 число.

- Несовершенство приборов учетов и их неправильная работа. Современные технические средства для определения потребленной энергии значительно упростили задачу абонентской службе. Но электроника или неправильно налаженная система учета может подвести, что и становится причиной рост коммерческих потерь.

- Воровство, занижение показаний счетчиков коммерческими организациями. Это отдельная тема для разговора, которая предполагает различные ухищрения физических и юридических лиц по сокращению расходов на электрическую энергию. Все это сказывается на росте потерь.

Фактические потери: общий показатель

Для расчета фактических потерь необходимо сложить коммерческую и техническую составляющую. Однако реальный расчет этого показателя осуществляется по-другому, формула потерь электроэнергии следующая:

Величина потерь = (Поступления в сеть – Полезный отпуск – Перетоки в другие энергосистемы – Собственные нужды) / (Поступления в сеть – Беспотерьные – Перетоки – Собственные нужды) * 100%

Зная каждый элемент, определяют фактические потери в процентном отношении. Для вычисления требуемого параметра в абсолютных величинах необходимо выполнить расчеты только числителя.

Какие потребители считаются беспотерьными и что такое перетоки?

В представленной выше формуле используется понятие «беспотерьные», которое определяется по коммерческим приборам учета на подстанциях высокого напряжения. Предприятие или организация самостоятельно несут расходы на потери электроэнергии, которые учитываются прибором учета в точке подключения к сетям.

Что касается перетоков, то они также относятся к беспотерьным, хотя высказывание не совсем корректное. В общем понимании это электрическая энергия, которая из одной энергосистемы отправляется в другую. Учет осуществляется также с использованием приборов.

Собственные нужды и потери электрической энергии

Собственные нужды необходимо отнести к особой категории и разделу фактических потерь. Для работы электросетей требуются затраты на поддержание функционирования подстанций, расчетно-кассовых центров, административных и функциональных зданий РЭСов. Все эти величины фиксируются и отражаются в представленном параметре.

Методики расчета технических потерь на предприятиях электроэнергетики

Потери электроэнергии в электрических сетях осуществляется по двум основным методикам:

- Расчет и составление норматива потерь, что реализовывается через специальное программное обеспечение, куда закладывается информация по топологии схемы. Согласно последней определяются нормативные величины.

- Составление небалансов для каждого элемента электрических сетей. В основе этого метода лежит ежедневное, еженедельное и ежемесячное составление балансов в высоковольтной и распределительных сетях.

Каждый вариант обладает особенностями и эффективностью. Необходимо понимать, что выбор варианта зависит и от финансовой стороны вопроса.

Расчет норматива потерь

Расчет потерь электроэнергии в сетях во многих странах СНГ и Европы осуществляется с применением данной методологии. Как отмечалось выше, процесс предполагает использование специализированного софта, в котором имеются нормативные величины и топология схемы электрических сетей.

Для получения информации о технических потерях от сотрудника организации потребуется внести характеристики пропуска по фидеру активной и реактивной энергии, определить максимальные значения по активной и реактивной мощности.

Необходимо отметить, что погрешность таких моделей может доходить до 25 % только при расчете потерь электроэнергии в линии. К представленному методу следует относиться в качестве математической, примерной величине. В этом и выражается несовершенство методологии просчета технических потерь в электрических сетях.

Используемое программное обеспечение для расчета

На текущий момент существует огромное количество программного софта, который выполняет расчет норматива технических потерь. Выбор того или иного продукта зависит от стоимости обслуживания, региональности и других важных моментов. В Республике Беларусь основной программой считается DWRES.

Софт разрабатывался группой ученых и программистов Белорусского Национального Технического Университета под руководством профессора Фурсанова Н.И. Инструмент для расчета норматива потерь специфичен, обладает рядом системных достоинств и недостатков.

Для рынка России особой популярностью пользуется ПО «РПТ 3», который разрабатывался специалистами ОАО «НТЦ Электроэнергетики». Софт весьма неплохой, выполняет поставленные задачи, но также обладает рядом отрицательных сторон. Тем не менее расчет нормативных величин осуществляется в полной мере.

Составление небаланса в высоковольтных и распределительных сетях

Потери электроэнергии технического плана можно выявить через другой метод. О нем уже говорилось выше – предполагается, что все высоковольтные или распределительные сети обвязаны приборами учета. Они помогают определить величину максимально точно. Кроме этого, подобная методика обеспечивает реальную борьбу с неплательщиками, воровством и неправильное использование энергооборудования.

Следует отметить, что подобный подход, несмотря на эффективность, неприменим в современных условиях. Для этого необходимы серьезные мероприятия с большими затратами на реализацию обвязки всех потребителей электронными учетами с передачей данных (АСКУЭ).

Как сократить технические потери: способы и решения

Снизить потери в линиях, трансформаторных подстанциях помогают следующие направления:

- Правильно выбранный режим работы оборудования, загрузка мощностей влияет на нагрузочные потери. Именно поэтому диспетчер обязан выбирать и вести наиболее приемлемый режим работы. К представленному направлению важно отнести выбор точек нормального разрыва, расчеты загруженности трансформаторов и так далее.

- Замена оборудование на новое, которое обладает низкими показателями холостого хода или лучше справляются с нагрузочными потерями. Для линий электропередач предполагается замена проводов на большее сечение, использование изолированных проводников.

- Сокращение времени обслуживания оборудования, что ведет к снижению расхода энергии на собственные нужды.

Сокращение коммерческой составляющей потерь: современные возможности

Потери электроэнергии по коммерческой части предполагают использование следующих методов:

- Установка приборов учетов и систем с меньшей погрешностью. На текущий момент оптимальными считаются варианты с классом точности 0,5 S.

- Использование автоматизированных систем передачи информации, АСКУЭ, которые призваны убрать сезонные колебания. Контроль за показаниями является условием борьбы с воровством и занижением данных.

- Осуществление рейдов по проблемным адресам, которые определяются через систему балансов распределительной сети. Последнее актуально при обвязке абонентов современными учетами.

- Применение новых технологий по определению недоучета систем с трансформаторами тока. Специализированные приборы распознают коэффициент смещения тангенса вектора распределения электрической энергии.

Потери электроэнергии в электрических сетях – важный показатель, который обладает существенным потенциалом для коммерческих организаций энергетического бизнеса. Сокращение фактических потерь приводит к росту получаемой прибыли, а это влияет на рентабельность. В заключение необходимо отметить, что оптимальный уровень потерь должен составлять 3-5 % в зависимости от района.

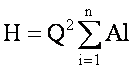

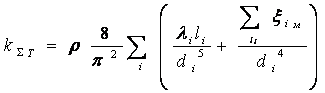

Общее потери — напор

Cтраница 1

Общие потери напора на трение состоят из двух слагаемых, выражающих скорость израсходования потенциальной энергии для поддержания турбулентного потока жидкости и твердых частиц во взвешенном состоянии.

[1]

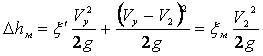

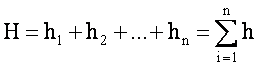

Общие потери напора определяются по формуле (3.1) как сумма потерь напора по длине и потерь на местных сопротивлениях.

[2]

Общие потери напора определятся, как сумма потерь по длине, основные закономерности которых для движения в щелях анализировались выше, и потерь местных, являющихся следствием местных изменений формы русла.

[3]

Общие потери напора определяют суммированием всех потерь на пути движения газов от печи до дымовой трубы. Причем, если на некоторых участках газы двигаются вниз, то геометрический напор добавляется к потерям, если вверх, то его вычитают.

[4]

Общие потери напора при последовательном расположении в трубопроводе различных местных сопротивлений определяют как сумму потерь в отдельных сопротивлениях, если между ними имеются участки трубопровода длиной не менее пяти-шести диаметров. Поток из предыдущего местного сопротивления стабилизируется до входа в следующее сопротивление и не оказывает влияния на него. При близком расположении местных сопротивлений учитывают их взаимное влияние.

[6]

Общие потери напора в фильтре высотой загрузки 1 0 м и размером фракций песка 0 5 — 2 0 мм при движении воды снизу вверх и с длительностью фильтроцикла 10 ч составляют 0 9 м при непрерывной электрокоагуляции и 0 52 м — при прерывистой, причем наиболее интенсивный прирост потерь напора имеет место в нижнем слое фильтра.

[7]

Поскольку общие потери напора согласно (4.59) являются суммой потерь на трение и потерь на местное сопротивление, необходимо рассмотреть расчет потерь, характеризующих Ям.с. В местных сопротивлениях происходит изменение скорости потока по величине, направлению или по величине и направлению одновременно.

[8]

В ходе эксперимента измеряли общие потери напора, которые складываются из потерь напора в обвязке / г0, в бурильных трубах Лб.

[9]

Замковые соединения существенно влияют на общие потери напора.

[10]

Вх вых Ъ lad, находим общие потери напора в радиаторе.

[11]

В своих опытах они применяли только предварительно отсортированный материал и считали, что общие потери напора на трение являются суммой потерь напора на трение для чистой воды и на трение находящихся в ней твердых частиц.

[13]

Зная эти величины, нетрудно найти потери напора на участках с различными режимами течения и общие потери напора на всей длине рассматриваемого участка.

[14]

Для труб, состоящих из участков различного диаметра и включающих в себя несколько местных сопротивлений, общие потери напора получаются суммированием потерь на отдельных участках и местных сопротивлениях.

[15]

Страницы:

1

2

3

4

1)Зависимость

потерь по длине от расхода (ламинарный

режим)

При ламинарном

режиме потери по длине пропорциональны

расходу в первой степени

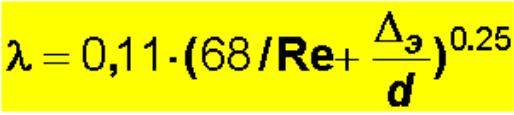

2)Формула

Дарси-Вейсбаха – основная расчетная

формула для определения потерь напора

по длине ( потерь на трение) в круглых

трубах.

где

l

— коэффициент гидравлического трения,

зависит от режима движения и состояния

поверхности трубопровода;

l,

d

– длина и диаметр трубопровода;

v

– средняя скорость движения.

при ламинарном

режиме

при

турбулентном режиме. ∆э

– эквивалентная шероховатость.

3)Коэффициент

гидравлического сопротивления

турбулентного течения жидкости. Опыты

Никурадзе.

Экспериментальные

данные для λ в широком интервале чисел

Re

были

получены Никурадзе в круглых трубах.

По результатам опытов вся область чисел

Re

разделена

на 5 характерных зон движения:

-

Зона

ламинарного режима (Re

< 2300). -

Переходная зона

-

Зона гидравлически

гладких труб (турбулетный режим).

Бугорки шероховатости обтекаются

ламинарным потоком и не влияют на

сопротивление

-

Зона гидравлически

шероховатых труб. При увеличении

скорости толщина ламинарного слоя

уменьшается. Бугорки шероховатости

выступают в турбулентное ядро, с них

срываются вихри. А это дополнительное

сопротивление

-

Зона абсолютно

шероховатых труб. При дальнейшем

увеличении скорости. Ламинарный слой

очень тонкий. Все бугорки шероховатости

выступают в турбулентное ядро и полностью

определяют сопротивление трубы.

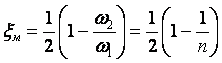

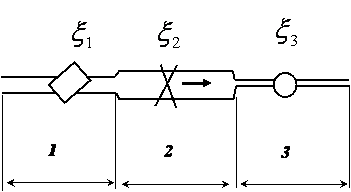

4-5. Коэффициент

местного сопротивления. От каких факторов

он зависит? Их виды.

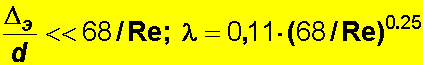

ζ- коэффициент

местного сопротивления.

Значения ζ

устанавливаются экспериментальным

путем и даются в справочниках. Приведем

значения коэффициента ζ лишь для

некоторых местных сопротивлений,

показанных на схемах (рис.2.22):

а

)

выход из резервуара в трубу, ζ=0,5; б)

поворот при прямом колене, ζ=1,0÷2;

в) вход в большую

емкость, ζ= 1,0; г) (резкий поворот, ζ=

0,05-2,4 (при α= 20-

140°); д) внезапное

сужение потока; при отношении S2/S1

площадей

сечений от

0,01 до 0,8 ) ζ= 0,5÷0,15;

е) разъединение потока, ζ = 1,0-1,5.

Рис.2.22. Коэффициент

потерь для кранов и задвижек зависит

от конструкции и степени открытия

(например, для открытой задвижки ζ=0,2).

При выходе из трубы в емкость скоростной

напор теряется полностью, поэтому ζ=1,0.

Приведенные значения коэффициентов

местных сопротивлений справедливы для

турбулентного течения. При ламинарном

режиме сказываются силы вязкостного

трения, поэтому коэффициенты местных

сопротивлений несколько больше, чем

при турбулентном режиме.

В этом случае,

одном из немногих, выражение для потери

напора можно найти теоретическим путем.

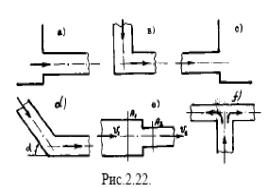

П

ри

внезапном расширении потока в трубке

от сечения 1

до сечения 2

жидкость не течёт по всему контуру

стенок, а движется по плавным линиям

токов. Вблизи стенок, где внезапно

увеличивается диаметр трубы, образуется

пространство, в котором жидкость

находится в интенсивном вращательном

движении. При таком интенсивном

перемешивании происходит очень активное

трение жидкости о твёрдые стенки трубы

об основное русла потока, а также трение

внутри вращающихся потоков, вследствие

чего происходят существенные потери

энергии. Кроме того, какая-то часть

энергии жидкости затрачивается на

фазовый переход частиц жидкости из

основного потока во вращательные и

наоборот. На рисунке видно, что показания

пьезометра во втором сечении больше,

чем в первом. Тогда появляется вопрос,

о каких потерях идёт речь? Дело в том,

что показания пьезометра зависят не

только от потерь энергии, но и от величины

давления. А давление во втором сечении

становится больше из-за уменьшения

скоростного напора за счёт расширения

потока и падения скорости. В этом случае

надо учитывать, что если бы не было

потерь напора на местном сопротивлении,

то высота жидкости во втором пьезометре

была бы ещё больше.

Назвав разность

потерянной

скоростью, можно сказать, что потеря

напора при внезапном расширении равна

скоростному напору, подсчитанному по

потерянной скорости.

Это утверждение носит имя теоремы

Борда — Карно.

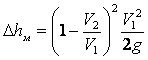

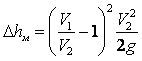

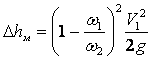

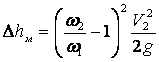

или

.

С учетом того, что

на основании уравнения неразрывности

потока

,

те же потери напора можно представить

в виде:

или

.

,

если

определять

по скорости

.

7. Внезапное сужение потока.

При внезапном

сужении, так же как и при внезапном

расширении потока, создаются пространства

с завихрениями вращающейся жидкости,

которые образуются в пристенном

пространстве широкой части трубы. Такие

же завихрения образуются в начале узкой

части трубы за счёт того, что при входе

в неё (узкую часть) жидкость продолжает

некоторое время двигаться по инерции

в направлении центра трубы, и основное

русло потока ещё некоторое время

продолжает сужаться. Следовательно,

при внезапном сужении потока возникает

как — бы два подряд идущих местных

сопротивления. Местное сопротивление

за счёт сужения основного русла и сразу

же за ним местное расширение, уже

рассмотренное выше. С учётом этого

потери напора при внезапном сужении

примут вид

;

где

—

коэффициент местного сопротивления за

счёт сужения потока,

—

средняя скорость потока в самом узком

месте основного русла (в сечении у),

— средняя скорость

потока в сечении 2.

Для практических

расчётов чаще всего пользуются следующей

полуэмпирической формулой:

,

где

—

степень сужения трубы.

8. Ламинарное течение жидкости. Закон Пуазейля.

9. Гидравлические

потери в диффузоре, конфузоре и при

повороте потока.

2.

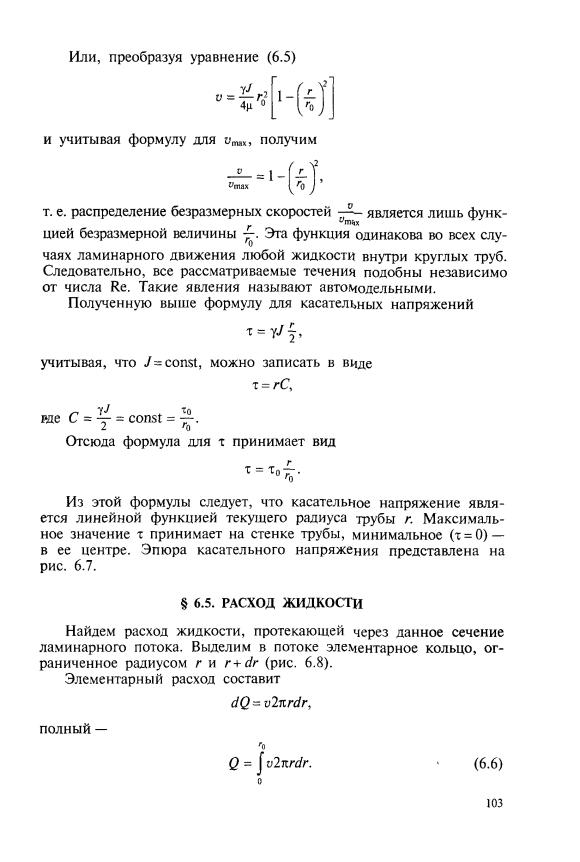

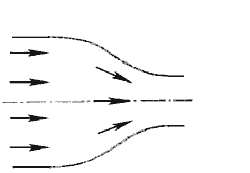

Постепенное расширение русла.

Постепенно расширяющаяся труба называется

диффузором (рис.4.10). Течение скорости в

диффузоре сопровождается ее уменьшением

и увеличением давления, а следовательно,

преобразованием кинетической энергии

жидкости в энергию давления. В диффузоре,

так же как и при внезапном расширении

русла, происходит отрыв основного потока

от стенки и вихреобразования. Интенсивность

этих явлений возрастает с увеличением

угла расширения диффузора α.

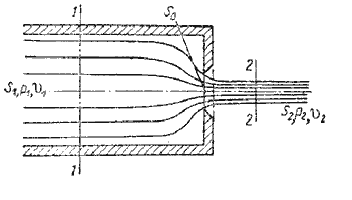

Рис. 4.10. Постепенное

расширение трубы

Кроме того, в

диффузоре имеются и обычные потери на

терние, подобные тем, которые возникают

в трубах постоянного сечения. Полную

потерю напора в диффузоре рассматривают

как сумму двух слагаемых:

где

hтр

и hрасш

— потери напора на трение и расширение

(вихреобразование).

где n

= S2/S1

= ( r2/r1

) 2

— степень расширения диффузора. Потеря

напора на расширение hрасш

имеет ту же самую природу, что и при

внезапном расширении русла

где k

— коэффициент смягчения, при α= 5…20°, k

= sinα.

Учитывая это полную

потерю напора можно переписать в виде:

откуда коэффициент

сопротивления диффузора можно выразить

формулой

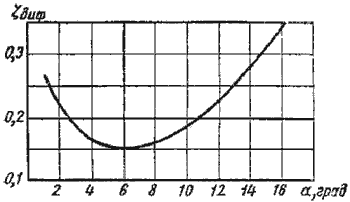

Рис.

4.11. Зависимость ζдиф

от угла

Функция

ζ = f(α)имеет

минимум при некотором наивыгоднейшем

оптимальном значении угла α, оптимальное

значение которого определится следующим

выражением:

4.

Постепенное

сужение русла.

Данное местное сопротивление представляет

собой коническую сходящуюся трубу,

которая называется конфузором

(рис.4.13). Течение жидкости в конфузоре

сопровождается увеличением скорости

и падением давления. В конфузоре имеются

лишь потери на трение

где коэффициент

сопротивления конфузора определяется

по формуле

в

которой n

= S1/S2

— степень сужения.

Небольшое

вихреобразование и отрыв потока от

стенки с одновременным сжатием потока

возникает лишь на выходе из конфузора

в месте соединения конической трубы с

цилиндрической. Закруглением входного

угла можно значительно уменьшить потерю

напора при входе в трубу. Конфузор с

плавно сопряженными цилиндрическими

и коническими частями называется соплом

(рис.4.14).

Рис. 4.14. Сопло

6.

Постепенный

поворот трубы (закругленное колено или

отвод).

Плавность поворота значительно уменьшает

интенсивность вихреобразования, а

следовательно, и сопротивление отвода

по сравнению с коленом. Это уменьшение

тем больше, чем больше относительный

радиус кривизны отвода R

/ d

рис.4.17). Коэффициент сопротивления

отвода ζотв

зависит от отношения R

/ d,

угла δ, а также формы поперечного сечения

трубы.

Для

отводов круглого сечения с углом δ= 90 и

R/d

1

при турбулентном течении можно

воспользоваться эмпирической формулой:

Для

углов δ

70°

коэффициент сопротивления

а при

δ

100°

Потеря напора в

колене определится как

Все выше изложенное

относится к турбулентному движению

жидкости. При ламинарном движении

местные сопротивления играют малую

роль при определении общего сопротивления

трубопровода. Кроме этого закон

сопротивления при ламинарном режиме

является более сложным и исследован в

меньшей степени.

10. Расчёт

последовательного соединения

трубопроводов.

Последовательный

трубопровод состоит из нескольких труб

различной длины и различного диаметра,

соединённых между собой.

Последовательное

соединение трубопроводов.

Рассмотрим трубопровод, состоящий из

п

последовательно соединенных труб

различных диаметров. Каждый участок

этого трубопровода имеет длину l

и диаметр d.

В каждом из этих

трубопроводов могут иметься свои местные

сопротивления. Течение в жидкости в

такой трубе подчиняется следующим

условиям:

ь

р

асход

на всех участках трубопровода одинаков,

т.е.

;

ь

потери давления (напора) во всём

трубопроводе равны сумме потерь на

каждом участке:

При движении

жидкости по трубопроводу весь напор Н

будет затрачен на преодоление потерь

напора по длине.

Полная потеря

напора в длинном трубопроводе равна

сумме потерь на отдельных участках

где l

— длина участка, м; A—

удельное сопротивление участка.

Для гидросистем:

.

С учётом сказанного

нетрудно получить уравнение для

определения суммарных потерь давления,

которое примет вид

,

где

—

суммарное гидравлическое сопротивление

всего трубопровода.

Величина суммарного

сопротивления с учётом ранее полученной

формулы для простых трубопроводов

составит.

В общем случае

выражение, описывающее суммарное

гидравлическое сопротивление сложного

трубопровода, будет выглядеть:

.

Полученное

уравнение, определяющее суммарные

потери давления, представляет собой

характеристику сложного трубопровода,

которая являетс

я

суммой характеристик простых трубопроводов.

Это уравнение позволяет узнать, какие

энергетические характеристики должен

иметь источник энергии, чтобы жидкость

могла протекать по всему трубопроводу.

Однако в конечной точке этой трубы

энергия жидкости будет равна нулю. Если

в конце трубы необходимо иметь какое-то

давление

(например,

чтобы преодолевать нагрузку) к величине

нужно

добавить эту величину. Кроме того, т.к.

в общем случае величина скоростного

напора в начале

и

в конце

трубопровода

из-за разных диаметров различны,

необходимо добавить и эту разницу

к

.

В результате энергия, которой должен

обладать источник, должна составлять

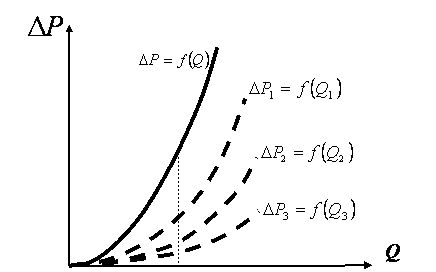

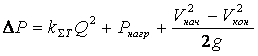

11. Расчёт

параллельного соединения трубопроводов.

12. Методика

расчёта разветвлённых трубопроводов.

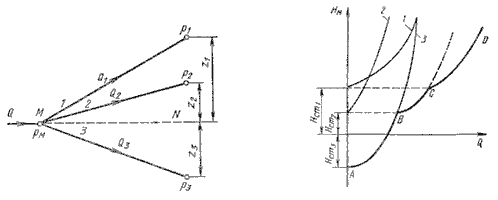

Разветвленное

соединение.

Разветвленным соединением называется

совокупность нескольких простых

трубопроводов, имеющих одно общее

сечение — место разветвления (или

смыкания) труб.

Рис. 6.5. Разветвленный

трубопровод

Пусть

основной трубопровод имеет разветвление

в сечении М-М,

от которого отходят, например, три

трубы1, 2 и 3 разных

диаметров, содержащие различные местные

сопротивления (рис. 6.5, а). Геометрические

высоты z1, z2 и z3 конечных

сечений и давления P1, P2 и P3 в

них будут также различны.

Так

же как и для параллельных трубопроводов,

общий расход в основном трубопроводе

будет равен сумме расходов в каждом

трубопроводе: Q

= Q1 =

Q2 =

Q3

Записав

уравнение Бернулли для сечения М-М и

конечного сечения, например первого

трубопровода, получим (пренебрегая

разностью скоростных высот)

Обозначив

сумму первых двух членов через Hст и

выражая третий член через расход (как

это делалось в п.6.1), получаем HM =

Hст

1 +

KQ1m

Аналогично для

двух других трубопроводов можно записать

HM =

Hст

2 +

KQ2m

HM =

Hст

3 +

KQ3m

Таким

образом, получаем систему четырех

уравнений с четырьмя

неизвестными: Q1, Q2 и Q3 и HM.

Построение

кривой потребного напора для разветвленного

трубопровода выполняется сложением

кривых потребных напоров для ветвей по

правилу сложения характеристик

параллельных трубопроводов (рис. 6.5, б)

— сложением абсцисс (Q)

при одинаковых ординатах (HM).

Кривые потребных напоров для ветвей

отмечены цифрами 1, 2 и 3 ,

а суммарная кривая потребного напора

для всего разветвления обозначена

буквами ABCD.

Из графика видно, что условием подачи

жидкости во все ветви является

неравенство HM >

Hст1.

13. Особенности

расчета гидравлически длинных

трубопроводов.

При расчетах

напорных трубопроводов основной задачей

является либо определение пропускной

способности (расхода), либо потери напора

на том или ином участке, равно как и на

всей длине, либо диаметра трубопровода

на заданных расходе и потерях напора.

В

практике трубопроводы делятся

на короткие и длинные.

К первым относятся все трубопроводы, в

которых местные потери напора превышают

5…10% потерь напора по длине. При расчетах

таких трубопроводов обязательно

учитывают потери напора в местных

сопротивлениях. К ним относят, к примеру,

маслопроводы объемных передач.

Ко вторым относятся

трубопроводы, в которых местные потери

меньше 5…10% потерь напора по длине. Их

расчет ведется без учета местных потерь.

К таким трубопроводам относятся,

например, магистральные водоводы,

нефтепроводы.

Учитывая

гидравлическую схему работы длинных

трубопроводов, их можно разделить также

на простые исложные.

Простыми называются последовательно

соединенные трубопроводы одного или

различных сечений, не имеющих никаких

ответвлений. К сложным трубопроводам

относятся системы труб с одним или

несколькими ответвлениями, параллельными

ветвями и т.д. К сложным относятся и так

называемые кольцевые трубопроводы.

В

зависимости от соотношения между

потерями по длине и местными потерями

напора различают два вида трубопроводов.

Трубопроводы

гидравлически длинные, когда местные

потери составляют (5ч10)% от потерь по

длине. Определение общих потерь напора

hw

= hдл

+ hм

сводится к нахождению потерь по длине

hw

= hдл

+ (0.05 + 0.10)hдл

= (1,05 ÷ 1,1)hдл

. (2.24)

Основной

расчетной формулой для гидравлически

длинных трубопроводов является формула

(2.10) Дарси-Вейсбаха. К таким трубопроводам

относятся трубопроводы большой

протяженности, имеющие незначительное

количество трубопроводной

арматуры

(магистрали водопроводов, нефтепроводов

и т.п.).

d

ϑ2

hдл

= λ

, (2.10)

l

2g

ϑ2

hM

= ζ

, (2.11)

2g

где l

, d

— длина и диаметр трубопровода; ϑ

2 / 2 g

— скоростной напор; λ

— коэффициент гидравлического сопротивления

трения, который зависит от режима

движения и шероховатости стенок трубы;

ζ

– коэффициент местного сопротивления,

который определяется режимом движения

жидкости и видом местного сопротивления

в сечении (изменение сечения, трубопроводная

арматура и т. п.)

14. Особенности

расчета гидравлически коротких

трубопроводов.

Гидравлически

короткие трубопроводы. В таких

трубопроводах местные потери соизмеримы

с потерями по длине или превышают их.

Общие

потери находят, как сумму hдл

и всех местных потерь, т.е.

hw

= hдл

+ ∑ hм

. (2.25)

В

расчетах используются формулы (2.10) для

потерь по длине и (2.11) для местных потерь.

15. Основные

расчетные зависимости для расчета

гидравлически длинных и гидравлически

коротких трубопроводов для высоты h

= 0,25 м.

??????? //

16. Особенности

расчёта последовательного соединения

трубопроводов.

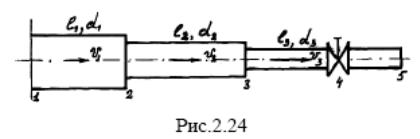

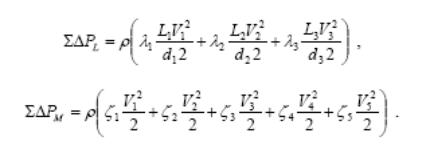

П о с л е д о в а т

е л ь н о е с о е д и н е н и е т р у б о п р

о в о д о в . Рассмотрим как пример

несколько труб (рис.2.24) различной длины,

диаметра, соединенных последовательно

и содержащих различные местные

сопротивления (внезапные сужения, кран,

вход и выход из трубы – 1,2,3,4,5). Очевидно,

что расход во всех

трубах один и тот

же, а полная потеря напора (давления)

между их числом и концом трубопровода

равна сумме всех потерь, тогда расчетные

уравнения

Q1=Q2=Q3=Q

,

ΔP=ΣΔPL+ΣΔPM

,

где ΣΔPL — сумма

линейных потерь; ΣΔPM- сумма местных

потерь.

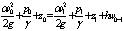

В развернутом виде

имеем

17. Расчёт

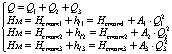

разветвлённых трубопроводов.

Разветвленные

трубопроводы

— от главной отходят второстепенные

ветви.

из системы уравнений

находим расходы для каждой ветви.

Нпотребный =

Нстатический + hl + Нсвободный,

где Нсвободный =

av2/2g

— напор при истечении в атмосферу.

18.Общие

сведения о расчете сложных трубопроводов.

Расчет сложных

параллельно соединенных трубопроводов

Последовательное

соединение трубопроводов

— расход постоянный, диаметр переменный.

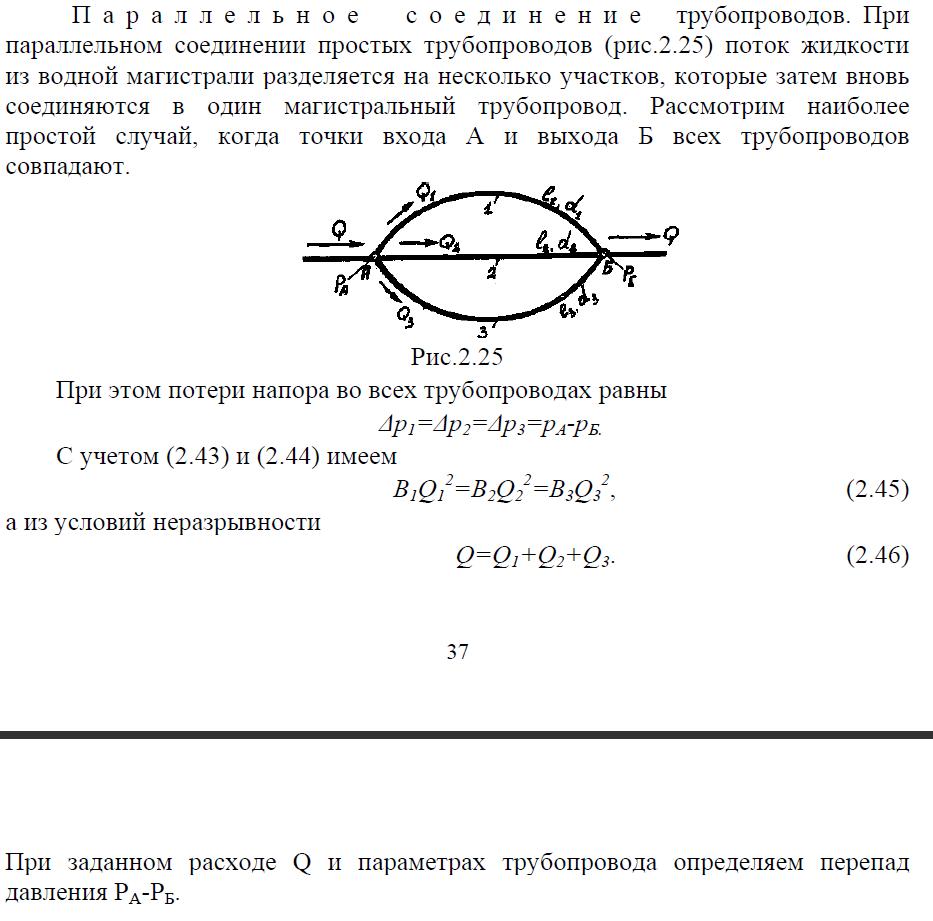

Параллельное

соединение трубопроводов

— несколько ветвей отходят из одной

точки и сходятся в дугой, напор и потери

для каждой ветви одинаковы.

hl = A × Q2;

из системы уравнений

находим расходы для каждой ветви.

Тогда

потери:

hl = A1 × Q12 = A2 × Q22 = A3 × Q32;

Расчет сложных

разветвленных трубопроводов

Разветвленные

трубопроводы

— от главной отходят второстепенные

ветви.

из системы уравнений

находим расходы для каждой ветви.

Нпотребный = Нстатический + hl + Нсвободный,

где Нсвободный = av2/2g — напор при истечении

в атмосферу.

19. Истечение

жидкости через малое отверстие в тонкой

стенке.

При

постоянном напоре количество вытекшей

жидкости равно притоку. При равных

коэффициентах кинетической энергии:

,

где

0-0 сечение — свободная поверхность

жидкости, а 1-1 — сечение вблизи отверстия.

p0

= p1

= pатм,

z0

— z1

= H.

По теореме о неразрывности движения:

v0=v1×w1/w0,

и если w1<

,

где

zм

— коэффициент местных потерь.

,

где

j

— коэффициент скорости. Расход: Q

= w1

× v1

= e

× wотверстия

× v1,

где e

— коэффициент сжатия струи.

,

где

m

— коэффициент расхода жидкости.

Для

учета скорости подхода (v0¹0):

расход в первом приближении —

,

v

= Q/w0,

тогда полный напор с учетом скорости

подхода:

,

подставляя полученное значение в формулу

расхода:

,

получаем расход во втором приближении.

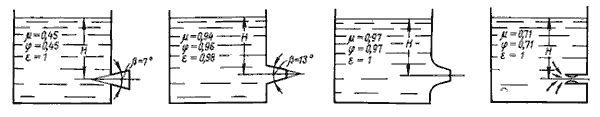

20. Истечение

жидкости через насадки.

Насадки

— присоединенные к отверстию патрубки

длиной l<4d,

позволяющие существенно изменять

скорость и напор. Бывают:

1. внешние и

внутренние;

2. призматические,

цилиндрические, конические (сходящиеся

и расходящиеся) и коноидальные.

Скорость и расход

при истечении:

где 0-0 сечение —

свободная поверхность жидкости, а 1-1 —

сечение вблизи насадки. p0 = p1 = pатм, z0 —

z1 = H.

где zм — коэффициент

местных потерь.

где j — коэффициент

скорости. Расход: Q = w1 × v1 = e × wнасадки ×

v1, где e — коэффициент сжатия струи.

где m — коэффициент

расхода жидкости.

Классификация

насадок:

1. цилиндрические

— на входе в насадку обрасуется вакуум,

который подсасывает жидкость и увеличивает

расход. Срыв вакуума происходит когда

напор превышает атмосферное давление;

2. конические

сходящиеся — уменьшение расхода,

увеличение скорости;

3. конические

расходящиеся — уменьшение скорости,

увеличение расхода. Угол конусности

ограничен, иначе истечение происходит

как из отверстия в тонкой стенке;

4. коноидальные —

увеличение расхода, увеличение скорости.

21. Виды

насадков. Физические явления при

прохождении жидкости внутри

насадка.

22. Коэффициент

сжатия, коэффициент скорости, коэффициент

расхода. Связь между ними.

23. Истечение

жидкости при несовершенном сжатии.

Несовершенное

сжатие

наблюдается в том случае, когда на

истечение жидкости через отверстие и

на формирование струи оказывает влияние

близость боковых стенок резервуара

(рис.5.5).

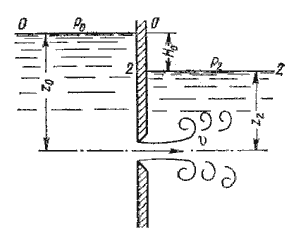

Рис. 5.5. Схема

несовершенного сжатия струи

Так как боковые

стенки частично направляют движение

жидкости при подходе к отверстию, то

струя по выходе из отверстия сжимается

в меньшей степени, чем из резервуара

неограниченных размеров, как это было

описано в п.5.1.

При истечении

жидкостей из цилиндрического резервуара

круглого сечения через круглое отверстие,

расположенное в центре торцевой стенки,

при больших числах Re коэффициент сжатия

для идеальной жидкости можно найти по

формуле, представленной Н.Е. Жуковским:

где n

— отношение площади отверстия Sо

к площади поперечного сечения резервуара

S1

Расход жидкости

при несовершенном сжатии

где напор Н

нужно находить с учетом скоростного

напора в резервуаре

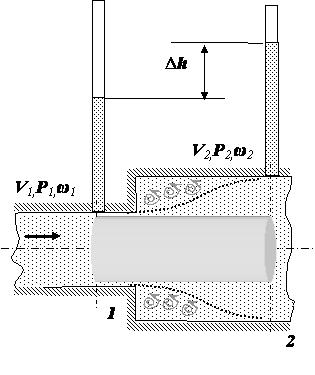

24. Истечение

жидкости под уровень.Часто

приходится иметь дело с истечением

жидкости не в атмосферу, а в пространство,

заполненное этой же жидкостью (рис.5.6).

такой случай называется истечением

под уровень,

или истечением через затопленное

отверстие.

Рис. 5.6. Истечение

по уровень

В этом случае вся

кинетическая энергия струи теряется

на вихреобразование, как при внезапном

расширении.

Скорость истечения

в сжатом сечении струи

где φ — коэффициент

скорости; Н

— расчетный напор,

Расход жидкости

равен

Таким образом,

имеем те же расчетные формулы, что и при

истечении в воздух (газ), только расчетный

напор Н

в данном случае представляет собой

разность гидростатических напоров по

обе стенки, т.е. скорость и расход жидкости

в данном случае не зависят от высот

расположения отверстия.

Коэффициенты

сжатия и расхода при истечении под

уровень можно принимать те же, что и при

истечении в воздушную среду.

25. Истечение

жидкости через насадки при постоянном

напоре.

Внешним цилиндрическим

насадком называется короткая трубка

длиной, равной нескольким диаметрам

без закругления входной кромки (рис.

5.7). На практике такой насадок часто

получается в тех случаях, когда выполняют

сверление в толстой стенке и не

обрабатывают входную кромку. Истечение

через такой насадок в газовую среду

может происходить в двух режимах.

Первый режим —

безотрывный

режим. При

истечении струя, после входа в насадок

сжимается примерно так же, как и при

истечении через отверстие в тонкой

стенке. Затем струя постепенно расширяется

до размеров отверстия из насадка выходит

полным сечением (рис.5.7).

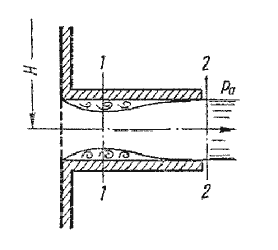

Рис. 5.7. Истечение

через насадок

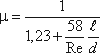

Коэффициент расхода

μ, зависящий от относительной длины

насадка l / d

и числа Рейнольдса, определяется по

эмпирической формуле:

Так как на выходе

из насадка диаметр струи равен диаметру

отверстия, то коэффициент сжатия ε = 1

и, следовательно, μ = φ , а коэффициент

сопротивления ζ = 0,5.

Если составить

уравнение Бернулли для сжатого сечения

1-1

и сечения за насадком 2-2

и преобразовать его, то можно получить

падение давления внутри насадка

P2

— P1

0,75Hgρ

При некотором

критическом напоре Нкр

абсолютное давление внутри насадка

(сечение 1-1)

становится равным нулю (P1

= 0), и поэтому

Следовательно,

при Н > Нкр

давление P1

должно было бы стать отрицательным, но

так как в жидкостях отрицательных

давлений не бывает, то первый режим

движения становится невозможным. Поэтому

при Н

Нкр

происходит изменение режима истечения,

переход от первого режима ко второму

(рис.5.8).

Рис. 5.8. Второй

режим истечения через насадок

Второй режим

характеризуется тем, что струя после

сжатия уже не расширяется, а сохраняет

цилиндрическую форму и перемещается

внутри насадка, не соприкасаясь с его

стенками. Истечение становится точно

таким же, как и из отверстия в тонкой

стенке, с теми же значениями коэффициентов.

Следовательно, при переходе от первого

режима ко второму скорость возрастает,

а расход уменьшается благодаря сжатию

струи.

При истечении

через цилиндрический насадок под уровень

первый режим истечения не будет отличаться

от описанного выше. Но при Н

> Нкр

перехода ко второму режиму не происходит,

а начинается кавитационный режим.

Таким образом,

внешний цилиндрический насадок имеет

существенные недостатки: на первом

режиме — большое сопротивление и

недостаточно высокий коэффициент

расхода, а на втором — очень низкий

коэффициент расхода. Недостатком также

является возможность кавитации при

истечении под уровень.

Внешний цилиндрический

насадок может быть значительно улучшен

путем закругления входной кромки или

устройства конического входа. На рис.5.9

даны различные типы насадков и указаны

значения соответствующих коэффициентов.

Рис. 5.9. Истечение

жидкости через насадки а — расширяющиеся

конические; б — сужающиеся конические;

в — коноидальные; г — внутренние

цилиндрические

26. Дроссельные

расходомеры. Трубка Вентури.

Дроссельные

расходомеры

с постоянным перепадом давления

(ротаметры). Ротаметр состоит из

вертикальной конусной стеклянной

трубки, внутри которой помещен поплавок

(или ротор), обращенный широким концом

кверху.

Поплавок может

свободно перемещаться по всей длине

трубы, так как его наружный диаметр

меньше внутреннего диаметра трубы. Под

действием потока жидкости или газа,

направленного по трубке снизу вверх,

поплавок поднимается до тех пор, пока

не уравновесятся его сила тяжести и

подъемная сила, возникающая от перепада

давления по обе стороны. По положению

поплавка определяют расход жидкости

или газа. Шкалу ротаметра градуируют в

единицах объемного расхода. На

горизонтальных трубопроводах устанавливают

поршневые расходомеры, которые применяются

для измерения расхода мазута.

Ультразвуковые

расходомеры основаны на явлении смещения

звукового колебания движущейся жидкости

и применяются для измерения расхода

жидкостей и газа вне зависимости от

электрических свойств измеряемой

среды,

Ультразвуковые расходомеры

позволяют измерить расходы:

как

электропроводящих, так и не проводящих,

в том числе агрессивных и вязких

жидкостей;

близких к нулевому; без

непосредственного контакта со средой.

Вентури

трубка

— расходомер Вентури, устройство,

обеспечивающее местное сужение потока

жидкости, газа или пара; применяется

для измерения расхода или скорости

потока. Обычно в виде кривой трубки со

шлангами.

Порядок расчета потери рабочего времени

Рабочее время представлено двумя частями — продуктивной и непродуктивной. Продуктивный расход включает в себя интервал времени, когда работник занят деятельностью, регламентированной трудовым договором, правилами внутреннего распорядка и должностной инструкцией организации. Непродуктивная часть представлена потерями рабочего времени — промежутками времени, используемые нерационально, что негативным образом влияет на производительность труда организации.

Что такое потери рабочего времени?

Потери рабочего времени — временной промежуток, в течении которого работник отсутствует на рабочем месте, либо занимается не продуктивной для предприятия деятельностью.

В конечном итоге из-за несанкционированных перерывов результативность его труда снижается. Обеденные и технологические перерывы, подготовка места работы и его уборка, поддержание производственного оборудования в нормальном техническом состоянии — изначально заложены в планировании рабочего времени и являются нормируемыми затратами времени.

Виды потерь рабочего времени

| Целодневные | Потери рабочего дня (смены). Возникают из-за не поставки ресурсов, аварии на предприятии, отпусков, больничных, декретов. |

| Внутридневные (внутрисменные) | Время, нерационально используемое в пределах одного трудодня: частые перекуры, разговоры не по производственным вопросам, занятость личными проблемами. |

| Плановые | Запланированный расход рабочего времени, регламентированный руководством. Например: возложение обязанностей не пришедшего на службу сотрудника на остальных членов коллектива; увеличение количества перерывов на отдых из-за изменившихся условий труда. |

| Непродуктивные | Работник трудится по плановому графику без потерь времени, но эффективность труда не повышается, либо снижается. Причиной может быть выпуск бракованной продукции, из-за чего ресурсы времени тратятся на выпуск новой продукции надлежащего качества. |

Для тщательного анализа утрат производственного времени используются специальные формулы расчёта.

Целодневные потери предприятия за календарный год:

ЦДП = (Дф-Дпл)*КРф*Ппл, где:

Дф — число дней в году, отработанных одним сотрудником по факту

Дпл — число дней по плану

КРф — фактическое число сотрудников предприятия

Ппл — плановая продолжительность одной смены (в часах)

Внутрисменные потери рабочего времени предприятия за календарный год:

ВСП = (Пф-Ппл)*Дф*Крф, где:

Пф — фактическая продолжительность смены

Внутрисменные потери одного сотрудника за одну смену:

ВСП=(Пф-Пл)

К простоям в работе приводит ряд причин, возникающих во время трудовой деятельности

| Причины потерь рабочего времени | ||

| Нарушение трудовой дисциплины (человеческий фактор) | В связи с производственно-технической необходимостью | Законодательно-нормативные |

| Невозможность присутствия на рабочем месте из-за внезапного возникновения проблем личного характера: посещение врача в рабочее время, отъезд домой по семейным обстоятельствам и проч.

Нецелесообразная трата временных ресурсов: телефонные разговоры на темы, не касающиеся производственной необходимости; общение в социальных сетях; разговоры с сотрудниками на отвлечённые темы Прогулы, самовольное сокращение продолжительности рабочего дня. |

Исправление поломки производственного оборудования (простой оборудования).

Производственный брак, на исправление которого будет потрачено дополнительное время, а прибыль с бракованной продукции будет не получена, либо получена в меньшем размере. |

Продолжительность рабочей смены сокращена согласно нормативно-правовым документам: уход сотрудника в декрет, приём на работу несовершеннолетнего, отпуска, больничные и т.д. |

Коэффициент потерь рабочего времени

Чтобы определить, эффективно ли работник использует регламентируемое время труда, рассчитывается коэффициент потерь рабочего времени. Такой способ мониторинга рекомендуется как в случае снижения товарооборота или спада производительности труда, так и в профилактических целях. В идеале полученное значение коэффициента равно единице. Это означает, что работник рационально использует регламентированную норму рабочих часов. Однако, полностью предотвратить потери рабочего времени практически невозможно.

Для расчёта коэффициента потери рабочего времени вследствие решения организационно-технических вопросов (Кпот), используется следующая формула:

Кпот = Тпот/Тсм, где:

Тпот — время потерь из-за решения организационно-технических вопросов

Тсм — нормативное время трудовой смены

Аналогичным образом рассчитывается коэффициент потери рабочего времени из-за нарушения трудовой дисциплины (Кнтд):

Кнтд=Тнтд/Тсм, где:

Тнтд — время потерь из-за нарушения трудовой дисциплины

Общий коэффициент:

Кпот=(Тпот+Тнтд+(Тфотл-Тнотл)/Тсм*100, где:

Тфотл — время, по факту затраченное на отдых

Тнотл — время на отдых по нормативу

Формула

(Чпл-Чф) * Крф, где:

Чпл — количество часов по плану, отработанных одним сотрудником за год

Чф — количество часов, отработанных фактически одним сотрудником за год

Крф — общее количество сотрудников по факту

Таким образом рассчитывается количество потерянного рабочего времени всего персонала предприятия за один календарный год.

Для расчётов эффективности производственного времени необходимы три обязательных показателя, которые используются во всех формулах анализа потерь времени (целодневные, внутрисменные, общие потери):

- Количество дней и часов, отработанных одним человеком за год (плановая цифра и фактическая)

- Общее количество сотрудников (по плану и по факту)

- Плановая и фактическая продолжительность одной трудовой смены

|

Показатели |

Отчетный год | |

| Плановые | Фактические | |

| Количество работников | ||

| Количество отработанных одним сотрудником:

1. дней 2.часов |

||

| Продолжительность смены |

Ущерб от потери рабочего времени

Вследствие неправильного распределения временных ресурсов возникают следующие виды экономического ущерба:

- недополученный объём товарооборота;

- недостаточное производство товаров и услуг;

- потенциальная прибыль предприятия может быть получена в меньшем объёме;

- потери важных клиентов;

- отсутствие мотивации и побуждения персонала

Устранение потерь рабочего времени

Целесообразно проведение комплексных мер, включающих:

- Контроль за соблюдением трудовой дисциплины, введение системы штрафов за её нарушение (опоздание, нахождение вне рабочего места, разговоры или телефонные звонки не по производственным вопросам, преждевременный уход с работы и проч.) Внедрение программного обеспечения для офисных служащих, позволяющее мониторить время, затрачиваемое работником на просмотр сторонних сайтов, социальных сетей

- Обеспечение мер для бесперебойной работы производственного оборудования — регулярная проверка исправности механизмов, срока службы комплектующих. Своевременное проведение ремонта технического оборудования. Замена техники, выработавшей свой ресурс.

- Введение системы мотивации для сотрудников, работающих с максимальной отдачей. Мотивация персонала (премии, увеличение з/п и проч.) — важная мера на пути к повышению производительности труда устранению потерь рабочего времени.

- Отбор кандидатов, максимально соответствующих вакантной должности при приёме на работу

- Обеспечение повышения квалификации персонала

Для выявления причин потерь рабочего времени рекомендуется проводить регулярные проверки работы персонала.

- Фотография рабочего времени (ФРВ) представляет собой метод наблюдения за работой одного или максимум 3-х сотрудников. В наблюдательный лист записываются все действия работника и затраты времени на них. Каждому действию присваивается специальный индекс. По окончанию проверки проводятся расчёты потерь рабочего времени. Пример проверки методом фотографии рабочего времени приведен ниже.

Пример.

Для примера взят цех мебельного производства одного из городов России.

Объект контроля — сборщик отдела технического контроля.

Смена с 8:00 до 17:00.

Обед с 12:00 до 13:00.

Регламентированные перерывы: 10:00-10:15, 15:00-15:15

Наблюдательный лист

| № п/п | Действия работника | Время | Продолжительность действия в мин. | Индекс затрат рабочего времени |

| 1 | Приход на рабочее место, ожидание получение ведомости от мастера | 08:02 | 8 | ПОТ |

| 2 | Получение и изучение ведомости о готовой продукции за ночную смену | 08:10 | 2 | ПЗ |

| 3 | Набор готовой продукции для проверки качества | 08:12 | 30 | ОП |

| 4 | Разговор с грузчиком по производственным вопросам | 08:42 | 3 | ОП |

| 5 | Проверка изделий, контрольная сборка | 08:45 | 75 | ОП |

| 6 | Регламентированный перерыв | 10:00 | 15 | ОТЛ |

| 7 | Проверка изделий, контрольная сборка | 10:15 | 55 | ОП |

| 8 | Выявление дефекта изделия, разговор с мастером о нахождении брака | 11:10 | 20 | ПЗ |

| 9 | Проверка изделий, контрольная сборка, запись в ведомость | 11:30 | 20 | ОП |

| 10 | Уход на обед | 11:50 | 75 | ОТЛ |

| 12 | Проверка изделий, контрольная сборка, запись в ведомость | 13:05 | 55 | ОП |

| 13 | Уход по личным надобностям | 14:00 | 15 | НТД |

| 14 | Набор продукции для проверки | 14:15 | 15 | ПЗ |

| 15 | Проверка изделий, контрольная сборка, запись в ведомость | 14:30 | 20 | ОП |

| 16 | Разговор с коллегами | 14:50 | 10 | НТД |

| 17 | Регламентированный перерыв | 15:00 | 15 | ОТЛ |

| 18 | Проверка изделий, контрольная сборка, запись в ведомость | 15:15 | 15 | ОП |

| 19 | Разговор с коллегами по производственным вопросам | 15:30 | 10 | ПЗ |

| 20 | Проверка изделий, контрольная сборка, запись в ведомость | 15:40 | 5 | ОП |

| 21 | Устранение поломки измерительной рулетки | 15:45 | 5 | ПОТ |

| 22 | Проверка изделий, контрольная сборка, запись в ведомость | 15:50 | 60 | ОП |

| 23 | Уборка рабочего места | 16:50 | 10 | ОБС |

| 24 | Окончание рабочего дня, уход домой | 17:00 |

Расшифровка индекса затрат рабочего времени

| Индекс | Нормируемые

затраты р.в. |

Ненормируемые затраты р.в. | Расшифровка |

| ПЗ | + | Подготовительно-заключительные действия — подготовка оборудования и самого работника к выполнению производственных действий. | |

| ОП | + | Оперативная работа | |

| ОБС | + | Обслуживание места работы | |

| ОТЛ | + | Отдых | |

| ПОТ | + | Потери времени по вине организации | |

| НТД | + | Потери времени по вине сотрудника |

- Хронометраж — метод выборочного наблюдения. В отчёте указываются затраты времени на конкретную операцию. Отличие метода хронометража от фотографии рабочего времени в том, что действия в листе наблюдений не указываются в прямой последовательности, а больше внимания уделяется затратам времени на циклические действия.

Пример.

Для примера возьмём лист хронометража рабочего времени промоутера, проводящего промо-акцию в торговом центре.

| Дата | Действие | Индекс | Продолжительность, мин. | % от рабочего времени |

| 21.08.2017 | 1). Пополнение запасов на промо-стойке

2). Работа с покупателями (проведение дегустации) 3). Телефонные разговоры по производственным нуждам 4). Разговоры с сотрудниками ТТ 5) Регламентируемые перерывы |

ОБС

ОП ОП НТД ОТЛ |

10

271 5 4 10 |

3,3

90,5 1,6 1,3 3,3 |

- Моментное наблюдение. Такой метод нередко применяется на заводах или предприятиях с большой численностью служащих. Периодически наблюдатель совершает обход с целью контроля за работой персонала и отмечает происходящую деятельность либо простой.

- Фотохронометраж. Представляет собой сочетание методов ФРВ и хронометража. Дополняет эти два способа наблюдения, вследствие чего получается полная картина затрат времени на отдельные производственные операции. Выполняется он следующим образом: в течение дня проводят наблюдение методом ФРВ, и несколько раз (оптимально 2-3 за смену) снимают замеры методом хронометража.

Нюансы потери рабочего времени

Потери производственного времени — достаточно серьёзная проблема, которая может обернуться серьёзными материальными потерями для организации. Для того чтобы их избежать, необходимо тщательно следить за распределением фонда рабочего времени.

Фонд рабочего времени — необходимое понятие для анализа важных показателей, например, номинальной численности персонала, рационального использования трудовых ресурсов. ФРВ показывает количество часов или дней, отработанных работником в течении какого-либо периода. Выражается в человеко-часах или человеко-днях.

При устранении причин нерационального использования временных ресурсов следует обратить внимание на следующие нюансы:

- На некоторых предприятиях премирование сотрудников за производственные заслуги может вызвать нежелательные реакции в виде халатного отношения к нормам труда. Иногда работник может повысить производительность своей деятельности только за счёт игнорирования безопасности труда. В результате предприятие в конечном итоге потерпит убытки, например, из-за болезни или травмы сотрудника. При системе материального премирования важно контролировать ситуацию и в случае необходимости проводить беседы с персоналом о нормах безопасности труда.

- Экономический ущерб от потерь рабочего времени из-за временной нетрудоспособности сотрудников может приобретать огромные масштабы. Следует следить за условиями труда в организации, стремиться их улучшать, к примеру, обеспечивать персонал спецодеждой в зимнее время, следить за состоянием оборудования, проводить мероприятия для обеспечения пожарной безопасности.

- Рентабельнее для организации отпускной период сотрудника разбивать на части в течение года (например, отпуск 2 раза в год по 14 дней). Таким образом можно избежать массовой нехватки рабочих ресурсов в определенные месяца и потери прибыли.

- Для компаний, связанных со сферой услуг или продажами эффективно внедрение системы проверки с помощью тайных посетителей или тайных покупателей. Такая форма проверки позволяет увидеть все недочёты обслуживания клиентов, а также позволяет проконтролировать затраты времени работника.

- Проведение открытых проверок (методами ФРВ, хронометража, фотохронометража) должно быть максимально корректным. Если использовать проверки только как способ наказания работников, можно получить в ответ возмущение и сопротивление рабочего коллектива. Поэтому перед наблюдением рекомендуется провести собрание, на котором будет подробно разъяснено для каких целей проводится проверка и как ее результаты могут отразиться на дальнейшей работе.

- Проведение проверок способами ФРВ, хронометража или фотохронометража требует серьезной подготовки, связанной с материальными и временными затратами. В некоторых случаях их проведение нецелесообразно. Более рентабельно проводить такие проверки для крупных компаний с большим числом работников.

- Для нормирования временных затрат необходим комплексный подход, сочетающий разные методы проверки, а также анализ состояния производственного оборудования, условий безопасности труда. Одной проверки персонала может быть недостаточно

Если работникам объявлено, что по результатам проверки будут применены новые нормы расхода трудового времени, то они будут намерено работать более медленно.

Работа по анализу распределения времени и причин его потерь должна вестись компетентными сотрудниками и регулярно сдаваться в виде отчётов. Для руководителя организации необходимо понимать, что правильный расход времени — залог стабильной работы и достижения максимальной прибыли. Чем больше будет выявлено случаев потерь рабочего времени, тем выше вероятность увеличения производительности труда.