- Основные принципы подбора насосов

- Технологические и конструктивные требования

- Характер перекачиваемой среды

- Основные расчетные параметры

- Области применения (подбора) насосов по создаваемому напору

- Области применения (подбора) насосов по производительности

- Основные расчетные параметры насосов (производительность, напор, мощность)

- Расчет производительности для различных насосов. Формулы

- Поршневые насосы

- Шестеренчатые насосы

- Винтовые насосы

- Центробежные насосы

- Расчет напора насоса

- Расчет потребляемой мощности насоса

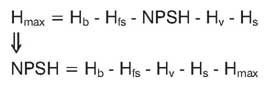

- Предельная высота всасывания (для центробежного насоса)

- Примеры задач по расчету и подбору насосов с решениями

- расчет объемного коэффициента полезного действия плунжерного насоса

- расчет необходимой мощности электродвигателя двухпоршневого насоса

- расчет величины потери напора трехпоршневого насоса

- расчет объемного коэффициента полезного действия винтового насоса

- расчет напора, расхода и полезной мощности центробежного насоса

- расчет целесообразности перекачки воды центробежным насосом

- расчет коэффициента подачи шестеренчатого (шестеренного) насоса

- определить, удовлетворяет ли данный насос требованиям по пусковому моменту

- расчет полезной мощности центробежного насоса

- расчет предельного повышения расхода насоса

Основные принципы подбора насосов

Выбор насосного оборудования – ответственный этап, от которого будут зависеть как технологические параметры, так и эксплуатационные качества проектируемой установки. При выборе типа насоса можно выделить три группы критериев:

1) Технологические и конструктивные требования

2) Характер перекачиваемой среды

3) Основные расчетные параметры

Технологические и конструктивные требования:

В некоторых случаях выбор насоса может диктоваться какими-либо строгими требованиями по ряду конструктивных или технологических параметров. Центробежные насосы, в отличие от поршневых, могут обеспечивать равномерную подачу перекачиваемой среды, в то время как для выполнения условий равномерности на поршневом насосе приходится значительно усложнять его конструкцию, располагая на коленчатом вале несколько поршней, совершающих возвратно-поступательные движения с определенным отставанием друг от друга. В то же время подача перекачиваемой среды дискретными порциями заданного объема также может являться технологическим требованием. Примером определяющих конструктивных требований может служить использование погружных насосов в тех случаях, когда необходимо или единственно возможно расположить насос ниже уровня перекачиваемой жидкости.

Технологические и конструктивные требования к насосу редко являются определяющими, а диапазоны подходящих типов насосов для различных специфических случаев применения известны исходя из накопленного человечеством опыта, поэтому в доскональном их перечислении нет необходимости.

Характер перекачиваемой среды:

Характеристики перекачиваемой среды часто становятся определяющим фактором в выборе насосного оборудования. Различные типы насосов подходят для перекачки самых разнообразных сред, отличающихся по вязкости, токсичности, абразивности и множеству других параметров. Так винтовые насосы способны перекачивать вязкие среды с различными включениями, не повреждая структуру среды, и могут с успехом применяться в пищевой промышленности для перекачивания джемов и паст с различными наполнителями. Коррозионные свойства перекачиваемой среды определяют материальное исполнение выбираемого насоса, а токсичность – уровень его герметизации.

Основные расчетные параметры:

Требованиям по эксплуатации, предъявляемы различными отраслями, могут удовлетворять несколько типов насосов. В такой ситуации предпочтение отдается тому типу насосов, который наиболее применим при конкретных значениях основных расчетных параметров (производительность, напор и потребляемая мощность). Ниже приведены таблицы, в общих чертах отражающие границы применения наиболее распространенных типов насосов.

Области применения (подбора) насосов по создаваемому напору

|

До 10 м |

От 10 до 100 м |

От 100 до 1 000 м |

От 1 000 до 10 000 |

От 10 000 и более |

|

Одноступенчатые |

||||

|

Многоступенчатые |

||||

|

Осевые |

||||

|

Поршневые |

||||

|

Винтовые |

||||

|

Плунжерные |

||||

|

Вихревые |

Области применения (подбора) насосов по производительности

|

До 10 м3/ч |

От 10 до 100 м3/ч |

От 100 до 1 000 м3/ч |

От до 10 000 м3/ч |

От и более |

|

Одноступенчатые |

||||

|

Многоступенчатые |

||||

|

Осевые |

||||

|

Поршневые |

||||

|

Винтовые |

||||

|

Плунжерные |

||||

|

Вихревые |

Только соответствующий всем трем группам критериев насос может гарантировать длительную и надежную эксплуатацию.

Основные расчетные параметры насосов

Несмотря на многообразие машин для перекачки жидкостей и газов, можно выделить ряд основных параметров, характеризующих их работу: производительность, потребляемая мощность и напор.

Производительность (подача, расход) – объем среды, перекачиваемый насосом в единицу времени. Обозначается буквой Q и имеет размерность м3/час, л/сек, и т.д. В величину расхода входит только фактический объем перемещаемой жидкости без учета обратных утечек. Отношение теоретического и фактического расходов выражается величиной объемного коэффициента полезного действия:

Однако в современных насосах, благодаря надежной герметизации трубопроводов и соединений, фактическая производительность совпадает с теоретической. В большинстве случаев подбор насоса идет под конкретную систему трубопроводов, и величина расхода задается заранее.

Напор – энергия, сообщаемая насосом перекачиваемой среде, отнесенная к единице массы перекачиваемой среды. Обозначается буквой H и имеет размерность метры. Стоит уточнить, что напор не является геометрической характеристикой и не является высотой, на которую насос может поднять перекачиваемую среду.

Потребляемая мощность (мощность на валу) – мощность, потребляемая насосом при работе. Потребляемая мощность отличается от полезной мощности насоса, которая затрачивается непосредственно на сообщение энергии перекачиваемой среде. Часть потребляемой мощности может теряться из-за протечек, трения в подшипниках и т.д. Коэффициент полезного действия определяет соотношение между этими величинами.

Для различных типов насосов расчет этих характеристик может отличаться, что связано с различиями в их конструкции и принципах действия.

Расчет производительности для различных насосов

Все многообразие типов насосов можно разделить на две основные группы, расчет производительности которых имеет принципиальные отличия. По принципу действия насосы подразделяют на динамические и объемные. В первом случае перекачка среды происходит за счет воздействия на нее динамических сил, а во втором случае – за счет изменения объема рабочей камеры насоса.

К динамическим насосам относятся:

1) Насосы трения (вихревые, шнековые, дисковые, струйные и т.д.)

2) Лопастные (осевые, центробежные)

3) Электромагнитные

К объемным насосам относятся:

1) Возвратно-поступательные (поршневые и плунжерные, диафрагменные)

2) Роторные

3) Крыльчатые

Ниже будут приведены формулы расчета производительности для наиболее часто встречающихся типов.

Поршневые насосы (объемные насосы)

Основным рабочим элементом поршневого насоса является цилиндр, в котором двигается поршень. Поршень совершает возвратно-поступательные движения за счет кривошипно-шатунного механизма, чем обеспечивается последовательное изменение объема рабочей камеры. За один полный оборот кривошипа из крайнего положения поршень совершает полный ход вперед (нагнетание) и назад (всасывание). При нагнетании в цилиндре поршнем создается избыточное давление, под действием которого всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан открывается, и перекачиваемая жидкость подается в нагнетательный трубопровод. При всасывании происходит обратный процесс, при котором в цилиндре создается разряжение за счет движения поршня назад, нагнетательный клапан закрывается, предотвращая обратный ток перекачиваемой среды, а всасывающий клапан открывается и через него происходит заполнение цилиндра. Реальная производительность поршневых насосов несколько отличается от теоретической, что связано с рядом факторов, таких как утечки жидкости, дегазация растворенных в перекачиваемой жидкости газов, запаздывание открытия и закрытия клапанов и т.д.

Для поршневого насоса простого действия формула расхода будет выглядеть следующим образом:

Q = F·S·n·ηV

Q – расход (м3/с)

F – площадь поперечного сечения поршня, м2

S – длина хода поршня, м

n – частота вращения вала, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Для поршневого насоса двойного действия формула расчета производительности будет несколько отличаться, что связано наличием штока поршня, уменьшающего объем одной из рабочих камер цилиндра.

Q = F·S·n + (F-f)·S·n = (2F-f)·S·n

Q – расход, м3/с

F – площадь поперечного сечения поршня, м2

f – площадь поперечного сечения штока, м2

S – длина хода поршня, м

n – частота вращения вала, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Если пренебречь объемом штока, то общая формула производительности поршневого насоса будет выглядеть следующим образом:

Q = N·F·S·n·ηV

Где N – число действий, совершаемых насосом за один оборот вала.

Шестеренчатые насосы (объемные насосы)

В случае шестеренчатых насосов роль рабочей камеры выполняет пространство, ограничиваемое двумя соседними зубьями шестерней. Две шестерни с внешним или внутренним зацеплением размещаются в корпусе. Всасывание перекачиваемой среды в насос происходит за счет разряжения, создаваемого между зубьями шестерен, выходящими из зацепления. Жидкость переносится зубьями в корпусе насоса, и затем выдавливается в нагнетательный патрубок в момент, когда зубья вновь входят в зацепление. Для протока перекачиваемой среды в шестеренных насосах предусмотрены торцевые и радиальные зазоры между корпусом и шестернями.

Производительность шестеренного насоса может быть рассчитана следующим образом:

Q = 2·f·z·n·b·ηV

Q – производительность шестеренчатого насоса, м3/с

f – площадь поперечного сечения пространства между соседними зубьями шестерни, м2

z – число зубьев шестерни

b – длинна зуба шестерни, м

n – частота вращения зубьев, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Существует также альтернативная формула расчета производительности шестеренного насоса:

Q = 2·π·DН·m·b·n·ηV

Q – производительность шестеренчатого насоса, м3/с

DН – начальный диаметр шестерни, м

m – модуль шестерни, м

b – ширина шестерни, м

n – частота вращения шестерни, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

Винтовые насосы (объемные насосы)

В насосах данного типа перекачивание среды обеспечивается за счет работы винта (одновинтовой насос) или нескольких винтов, находящихся в зацеплении, если речь идет о многовинтовых насосах. Профиль винтов подбирается таким образом, чтобы область нагнетания насоса была изолирована от области всасывания. Винты располагаются в корпусе таким образом, чтобы при их работе образовывались заполненные перекачиваемой средой области замкнутого пространства, ограниченные профилем винтов и корпусом и движущиеся по направлению в области нагнетания.

Производительность одновинтового насоса может быть рассчитана следующим образом:

Q = 4·e·D·T·n·ηV

Q – производительность винтового насоса, м3/с

e – эксцентриситет, м

D – диаметр винта ротора, м

Т – шаг винтовой поверхности статора, м

n – частота вращения ротора, сек-1

ηV – объемный коэффициент полезного действия

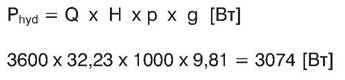

Центробежные насосы

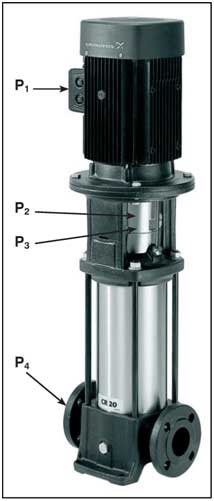

Центробежные насосы являются одним из наиболее многочисленных представителей динамических насосов и широко распространены. Рабочим органом в центробежных насосах является насаженное на вал колесо, имеющее лопасти, заключенные между дисками, и расположенное внутри спиралевидного корпуса.

За счет вращения колеса создается центробежная сила, воздействующая на массу перекачиваемой среды, находящейся внутри колеса, и передает ей часть кинетической энергии, которая затем переходит в потенциальную энергию напора. Создаваемое при этом в колесе разрежение обеспечивает непрерывную подачу перекачиваемой среды их всасывающего патрубка. Важно отметить, что перед началом эксплуатации центробежный насос должен быть предварительно заполнен перекачиваемой средой, так как в противном случае всасывающей силы будет недостаточно для нормальной работы насоса.

Центробежный насос может иметь не один рабочий орган, а несколько. В таком случае насос называется многоступенчатым. Конструктивно он отличается тем, что на его валу расположено сразу несколько рабочих колес, и жидкость последовательно проходит через каждое из них. Многоступенчатый насос при той же производительности будет создавать больший напор в сравнении с аналогичным ему одноступенчатым насосом.

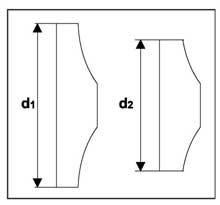

Производительность центробежного насоса может быть рассчитана следующим образом:

Q = b1·(π·D1-δ·Z)·c1 = b2·(π·D2-δ·Z)·c2

Q – производительность центробежного насоса, м3/с

b1,2 – ширины прохода колеса на диаметрах D1 и D2, м

D1,2 – внешний диаметр входного отверстия (1) и внешний диаметр колеса (2), м

δ – толщина лопаток, м

Z – число лопаток

C1,2 – радиальные составляющие абсолютных скоростей на входе в колесо (1) и выходе из него (2), м/с

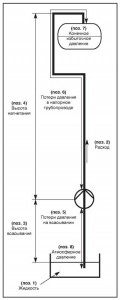

Расчет напора

Как было отмечено выше, напор не является геометрической характеристикой и не может отождествляться с высотой, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость. Необходимое значение напора складывается из нескольких слагаемых, каждое из которых имеет свой физический смысл.

Общая формула расчета напора (диаметры всасывающего и нагнетающего патрубком приняты одинаковыми):

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп

H – напор, м

p1 – давление в заборной емкости, Па

p2 – давление в приемной емкости, Па

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

Hг – геометрическая высота подъема перекачиваемой среды, м

hп – суммарные потери напора, м

Первое из слагаемых формулы расчета напора представляет собой перепад давлений, который должен быть преодолен в процессе перекачивания жидкости. Возможны случаи, когда давления p1 и p2 совпадают, при этом создаваемый насосом напор будет уходить на поднятие жидкости на определенную высоту и преодоление сопротивления.

Второе слагаемое отражает геометрическую высоту, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость. Важно отметить, что при определении этой величины не учитывается геометрия напорного трубопровода, который может иметь несколько подъемов и спусков.

Третье слагаемое характеризует снижение создаваемого напора, зависящее от характеристик трубопровода, по которому перекачивается среда. Реальные трубопроводы неизбежно будут оказывать сопротивление току жидкости, на преодоление которого необходимо иметь запас величины напора. Общее сопротивление складывается из потерь на трение в трубопроводе и потерь в местных сопротивлениях, таких как повороты и отводы трубы, вентили, расширения и сужения прохода и т.д. Суммарные потери напора в трубопроводе рассчитываются по формуле:

Hоб – суммарные потери напора, складывающиеся из потерь на трение в трубах Hт и потерь в местных сопротивлениях Нмс

Hоб = HТ + HМС = (λ·l)/dэ·[w2/(2·g)] + ∑ζМС·[w2/(2·g)] = ((λ·l)/dэ + ∑ζМС)·[w2/(2·g)]

λ – коэффициент трения

l – длинна трубопровода, м

dЭ – эквивалентный диаметр трубопровода, м

w – скорость потока, м/с

g – ускорение свободного падения, м/с2

w2/(2·g) – скоростной напор, м

∑ζМС – сумма всех коэффициентов местных сопротивлений

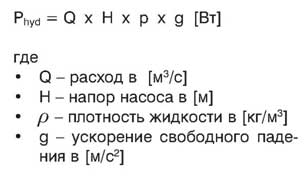

Расчет потребляемой мощности насоса

Выделяют несколько мощностей в зависимости от потерь при ее передаче, которые учитываются различными коэффициентами полезного действия. Мощность, идущая непосредственно на передачу энергии перекачиваемой жидкости, рассчитывается по формуле:

NП = ρ·g·Q·H

NП – полезная мощность, Вт

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

Q – расход, м3/с

H – общий напор, м

Мощность, развиваемая на валу насоса, больше полезной, и ее избыток идет на компенсацию потерь мощности в насосе. Взаимосвязь между полезной мощностью и мощностью на валу устанавливается коэффициентом полезного действия насоса. КПД насоса учитывает утечки через уплотнения и зазоры (объемный КПД), потери напора при движении перекачиваемой среды внутри насоса (гидравлический КПД) и потери на трение между подвижными частями насоса, такими как подшипники и сальники (механический КПД).

NВ = NП/ηН

NВ – мощность на валу насоса, Вт

NП – полезная мощность, Вт

ηН – коэффициент полезного действия насоса

В свою очередь мощность, развиваемая двигателем, превышает мощность на валу, что необходимо для компенсации потерь энергии при ее передаче от двигателя к насосу. Мощность электродвигателя и мощность на валу связаны коэффициентами полезного действия передачи и двигателя.

NД = NВ/(ηП·ηД)

NД – потребляемая мощность двигателя, Вт

NВ – мощность на валу, Вт

ηП – коэффициент полезного действия передачи

ηН – коэффициент полезного действия двигателя

Окончательная установочная мощность двигателя высчитывается из мощности двигателя с учетом возможной перегрузки в момент запуска.

NУ = β·NД

NУ – установочная мощность двигателя, Вт

NД – потребляемая мощность двигателя, Вт

β – коэффициент запаса мощности

Коэффициент запаса мощности может быть приближенно выбран из таблицы:

| N, кВт | Менее 1 | От 1до 5 | От 5 до 50 | Более 50 |

|---|---|---|---|---|

| β | 2 – 1,5 | 1,5 – 1,2 | 1,2 – 1,15 | 1,1 |

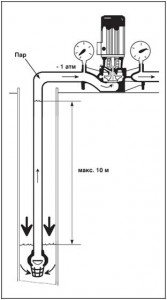

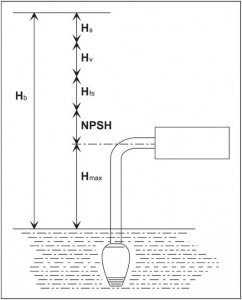

Предельная высота всасывания

(для центробежного насоса)

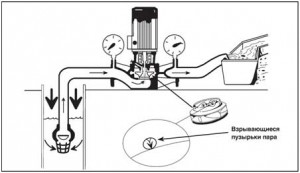

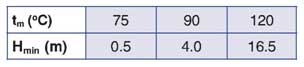

Всасывание в центробежном наосе происходит за счет разности давлений в сосуде, откуда происходит забор перекачиваемой среды, и на лопатках рабочего колеса. Чрезмерное увеличение разности давлений может привести к появлению кавитации – процессу, при котором происходит понижение давления до значения, при котором температура кипения жидкости опускается ниже температуры перекачиваемой среды и начинается ее испарение в пространстве потока с образованием множества пузырьков. Пузырьки уносятся потоком дальше по ходу течения, где под действием возрастающего давления они конденсируются, и происходит их “схлопывание”, сопровождаемое многочисленными гидравлическими ударами, негативно сказывающимися на сроке службы насоса. В целях избегания негативного воздействия кавитации необходимо ограничивать высоту всасывания центробежного насоса.

Геометрическая высота всасывания может быть определена по формуле:

hг = (P0-P1)/(ρ·g) — hсв — w²/(2·g) — σ·H

hГ – геометрическая высота всасывания, м

P0 – давление в заборной емкости, Па

P1 – давление на лопатках рабочего колеса, Па

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

hсв – потери на преодоление гидравлических сопротивлений во всасывающем трубопроводе, м

w²/(2·g) – скоростной напор во всасывающем трубопроводе, м

σ·H – потери на добавочное сопротивление, пропорциональное напору, м

где σ – коэффициент кавитации, H – создаваемый насосом напор

Коэффициент кавитации может быть рассчитан по эмпирической формуле:

σ = [(n·√Q) / (126H4/3)]4/3

σ – коэффициент кавитации

n – частота вращения рабочего колеса, сек-1

Q – производительность насоса, м3/с

Н – создаваемый напор, м

Также существует формула для центробежных насосов для расчета запаса напора, обеспечивающего отсутствие кавитации:

Hкв = 0,3·(Q·n²)2/3

Hкв – запас напора, м

Q – производительность центробежного насоса, м3/с

n – частота вращения рабочего колеса, с-1

Примеры задач по расчету и подбору насосов с решениями

Пример №1

Плунжерный насос одинарного действия обеспечивает расход перекачиваемой среды 1 м3/ч. Диаметр плунжера составляет 10 см, а длинна хода – 24 см. Частота вращения рабочего вала составляет 40 об/мин.

Требуется найти объемный коэффициент полезного действия насоса.

Решение:

Площадь поперечного сечения плунжера :

F = (π·d²)/4 = (3,14·0,1²)/4 = 0,00785 м²2

Выразим коэффициент полезного действия из формулы расхода плунжерного насоса:

ηV = Q/(F·S·n) = 1/(0,00785·0,24·40) · 60/3600 = 0,88

Пример №2

Двухпоршневой насос двойного действия создает напор 160 м при перекачивании масла с плотностью 920 кг/м3. Диаметр поршня составляет 8 см, диаметр штока – 1 см, а длинна хода поршня равна 16 см. Частота вращения рабочего вала составляет 85 об/мин. Необходимо рассчитать необходимую мощность электродвигателя (КПД насоса и электродвигателя принять 0,95, а установочный коэффициент 1,1).

Решение:

Площади попреречного сечения поршня и штока:

F = (3,14·0,08²)/4 = 0,005024 м²

F = (3,14·0,01²)/4 = 0,0000785 м²

Производительность насоса находится по формуле:

Q = N·(2F-f)·S·n = 2·(2·0,005024-0,0000785)·0,16·85/60 = 0,0045195 м³/час

Далее находим полезную мощность насоса:

NП = 920·9,81·0,0045195·160 = 6526,3 Вт

С учетом КПД и установочного коэффициента получаем итоговую установочную мощность:

NУСТ = 6526,3/(0,95·0,95)·1,1 = 7954,5 Вт = 7,95 кВт

Пример №3

Трехпоршневой насос перекачивет жидкость с плотностью 1080 кг/м3 из открытой емкости в сосуд под давлением 1,6 бара с расходом 2,2 м3/час. Геометрическая высота подъема жидкости составляет 3,2 метра. Полезная мощность, расходуемая на перекачивание жидкости, составляет 4 кВт. Необходимо найти величину потери напора.

Решение:

Найдем создаваемый насосом напор из формулы полезной мощности:

H = NП/(ρ·g·Q) = 4000/(1080·9,81·2,2)·3600 = 617,8 м

Подставим найденное значение напора в формулу напора, выраженую через разность давлений, и найдем искомую величину:

hп = H — (p2-p1)/(ρ·g) — Hг = 617,8 — ((1,6-1)·105)/(1080·9,81) — 3,2 = 69,6 м

Пример №4

Реальная производительность винтового насоса составляет 1,6 м3/час. Геометрические характеристики насоса: эксцентриситет – 2 см; диаметр ротора – 7 см; шаг винтовой поверхности ротора – 14 см. Частота вращения ротора составляет 15 об/мин. Необходимо определить объемный коэффициент полезного действия насоса.

Решение:

Выразим искомую величину из формулы производительности винтового насоса:

ηV = Q/(4·e·D·T·n) = 1,6/(4·0,02·0,07·0,14·15) · 60/3600 = 0,85

Пример №5

Необходимо рассчитать напор, расход и полезную мощность центробежного насоса, перекачивающего жидкость (маловязкая) с плотностью 1020 кг/м3 из резервуара с избыточным давлением 1,2 бара а резервуар с избыточным давлением 2,5 бара по заданному трубопроводу с диаметром трубы 20 см. Общая длинна трубопровода (суммарно с эквивалентной длинной местных сопротивлений) составляет 78 метров (принять коэффициент трения равным 0,032). Разность высот резервуаров составляет 8 метров.

Решение:

Для маловязких сред выбираем оптимальную скорость движения в трубопроводе равной 2 м/с. Рассчитаем расход жидкости через заданный трубопровод:

Q = (π·d²) / 4·w = (3,14·0,2²) / 4·2 = 0,0628 м³/с

Скоростной напор в трубе:

w²/(2·g) = 2²/(2·9,81) = 0,204 м

При соответствующем скоростном напоре потери на трение м местные сопротивления составят:

HТ = (λ·l)/dэ · [w²/(2g)] = (0,032·78)/0,2 · 0,204 = 2,54 м

Общий напор составит:

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((2,5-1,2)·105)/(1020·9,81) + 8 + 2,54 = 23,53 м

Остается определить полезную мощность:

NП = ρ·g·Q·H = 1020·9,81·0,0628·23,53 = 14786 Вт

Пример №6

Целесообразна ли перекачка воды центробежным насосом с производительностью 50 м3/час по трубопроводу 150х4,5 мм?

Решение:

Рассчитаем скорость потока воды в трубопроводе:

Q = (π·d²)/4·w

w = (4·Q)/(π·d²) = (4·50)/(3,14·0,141²) · 1/3600 = 0,89 м/с

Для воды скорость потока в нагнетательном трубопроводе составляет 1,5 – 3 м/с. Получившееся значение скорости потока не попадает в данный интервал, из чего можно сделать вывод, что применение данного центробежного насоса нецелесообразно.

Пример №7

Определить коэффициент подачи шестеренчатого насоса. Геометрические характеристики насоса: площадь поперечного сечения пространства между зубьями шестерни 720 мм2; число зубьев 10; длинна зуба шестерни 38 мм. Частота вращения составляет 280 об/мин. Реальная подача шестеренчатого насоса составляет 1,8 м3/час.

Решение:

Теоретическая производительность насоса:

Q = 2·f·z·n·b = 2·720·10·0,38·280·1/(3600·106) = 0,0004256 м³/час

Коэффициент подачи соответственно равен:

ηV = 0,0004256/1,8·3600 = 0,85

Пример №8

Насос, имеющий КПД 0,78, перекачивает жидкость плотностью 1030 кг/м3 с расходом 132 м3/час. Создаваемый в трубопроводе напор равен 17,2 м. Насос приводится в действие электродвигателем с мощностью 9,5 кВт и КПД 0,95. Необходимо определить, удовлетворяет ли данный насос требованиям по пусковому моменту.

Решение:

Рассчитаем полезную мощность, идущую непосредственно на перекачивание среды:

NП = ρ·g·Q·H = 1030·9,81·132/3600·17,2 = 6372 Вт

Учтем коэффициенты полезного действия насоса и электродвигателя и определим полную необходимую мощность электродвигателя:

NД = NП/(ηН·ηД) = 6372/(0,78·0,95) = 8599 Вт

Поскольку нам известна установочная мощность двигателя, определим коэффициент запаса мощности электродвигателя:

β = NУ/NД = 9500/8599 = 1,105

Для двигателей с мощностью от 5 до 50 кВт рекомендуется выдирать пусковой запас мощности от 1,2 до 1,15. Полученное нами значение не попадает в данный интервал, из чего можно сделать вывод, что при эксплуатации данного насоса при заданных условиях могут возникнуть проблемы в момент его пуска.

Пример №9

Центробежный насос перекачивает жидкость плотностью 1130 кг/м3 из открытого резервуара в реактор с рабочим давлением 1,5 бар с расходом 5,6 м3/час. Геометрическая разница высот составляет 12 м, причем реактор расположен ниже резервуара. Потери напора на трение в трубах и местные сопротивления составляет 32,6 м. Требуется определить полезную мощность насоса.

Решение:

Рассчитаем напор, создаваемый насосом в трубопроводе:

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((1,5-1)·105)/(1130·9,81) — 12 + 32,6 = 25,11 м

Полезная мощность насоса может быть найдена по формуле:

NП = ρ·g·Q·H = 1130·9,81·5,6/3600·25,11 = 433 Вт

Пример №10

Определить предельное повышение расхода насоса, перекачивающего воду (плотность принять равной 1000 кг/м3) из открытого резервуара в другой открытый резервуар с расходом 24 м3/час. Геометрическая высота подъема жидкости составляет 5 м. Вода перекачивается по трубам 40х5 мм. Мощность электродвигателя составляет 1 кВт. Общий КПД установки принять равным 0,83. Общие потери напора на трение в трубах и в местных сопротивлениях составляет 9,7 м.

Решение:

Определим максимальное значение расхода, соответствующее максимально возможной полезной мощности, развиваемой насосом. Для этого предварительно определим несколько промежуточных параметров.

Рассчитаем напор, необходимый для перекачивания воды:

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп = ((1-1)·105)/(1000·9,81) + 5 + 9,7 = 14,7 м

Полезная мощность, развиваемая насосом:

NП = Nобщ/ηН = 1000/0,83 = 1205 Вт

Значение максимального расхода найдем из формулы:

NП = ρ·g·Q·H

Найдем искомую величину:

Qмакс = NП/(ρ·g·H) = 1205/(1000·9,81·14,7) = 0,00836 м³/с

Расход воды может быть увеличен максимально в 1,254 раза без нарушения требований эксплуатации насоса.

Qмакс/Q = 0,00836/24·3600 = 1,254

Статья отредактирована и дополнена в мае 2019 года.

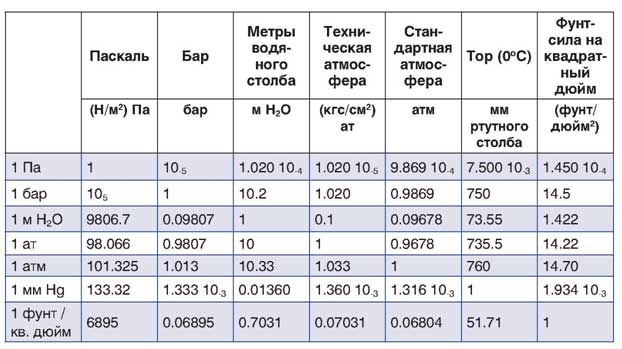

Наряду с производительностью давление насоса является его важнейшей характеристикой. Разбираемся что она означает. Заодно ответим на такие вопросы:

— Чем давление насоса отличается от напора?

— В чем измеряют давление? Как соотносятся бары, атмосферы и метры водяного столба?

— Как сопротивление линии влияет на давление насоса?

— Как давление зависит от плотности жидкости?

— Почему давление в напорной линии не всегда равно полезному давлению насоса?

— Почему насос не всегда работает на своем максимальном давлении?

— Какое максимальное давление бывает у разных типов насосов?

— Как отрегулировать давление насоса?

— Где подобрать насос с нужным давлением онлайн? Забегая вперед, сразу скажем — у нас на сайте, никуда ходить не нужно!)))

Давление насоса (напор) — наряду с производительностью (подачей, расходом) вторая ключевая характеристика насоса. Показывает способность насоса преодолеть сопротивление трубной системы и переместить жидкость из всасывающей линии в напорную.

Если производительность насоса отвечает на вопрос какой объем жидкости насос может переместить за единицу времени, то давление отвечает на вопрос какое именно сопротивление трубной системы (в барах) может преодолеть насос.

Небольшие центробежные насосы (например, аквариумные) способны развивать максимальное давление 0,05 бар (то есть создавать напор воды до 0,5 метра). Некоторые промышленные насосы объемного типа (например, плунжерные) способны развивать давление до 200 бар и даже больше.

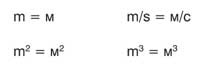

В чем измеряют давление насосов? Какие бывают единицы измерения?

Основная единица измерения давления для насосов — техническая атмосфера (кгс/см²). Она равна 10 метрам водяного столба (обозначается сокращенно как м.в.ст.). 10 м.в.ст. = 1 кгс/см².

Другая популярная единица измерения давления – бар (1 бар = 100 000 Паскаль = 0,1 МПа).

Как соотносятся между собой бары/паскали с одной стороны и метры водяного столба/тех. атмосферы с другой?

0,1 МПа = 1 бар = 1,0197 кгс/см² = 10,197 м.в.ст.

То есть выходит, что один бар чуть больше, чем одна техническая атмосфера (кгс/см²). А 10 метров водяного столба чуть меньше, чем 1 бар. Разница составляет менее 2%. Так вот на практике этой разницей пренебрегают и приравнивают бар с технической атмосферой. Говорят, столб чистой воды высотой 10 метров давит с такой же силой, что и 1 бар или 1 атмосфера. И большой ошибки в этом не будет, кроме тех ситуаций, где нужна высокая точность расчетов.

Иногда давление называют напором. Нет ли здесь ошибки?

На самом деле ошибки нет. Давление и напор насосов можно считать тесно связанными понятиями. Термин «давление» более корректный и универсальный, его чаще используют для объемных насосов. Термин «напор» обычно используют для центробежных насосов из-за его удобства.

Когда говорят про напор, то имеют в виду на какую высоту способен поднять жидкость насос в открытой системе. В открытой системе поток жидкости не изолирован от атмосферы. В такой системе насосу приходится преодолевать не столько сопротивление трубной системы, сколько «бороться» с тяжестью водяного столба в напорной линии.

Типичный пример подбора насоса с нужным напором – это подбор многоступенчатого центробежного насоса. Если нужно поднять воду на высоту 20 этажей (при высоте этажа 3 метра), то говорят, что насос должен развить напор не менее 60 метров (водяного столба). На самом деле напор насоса должен быть еще немного выше, ведь он должен еще преодолеть потери на трение в трубопроводе. В любом случае давление в напорном трубопроводе при работе насоса составит не менее 6 атмосфер.

Как между собой связаны давление, производительность и потребляемая мощность насоса?

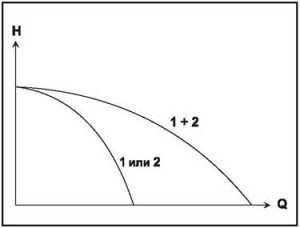

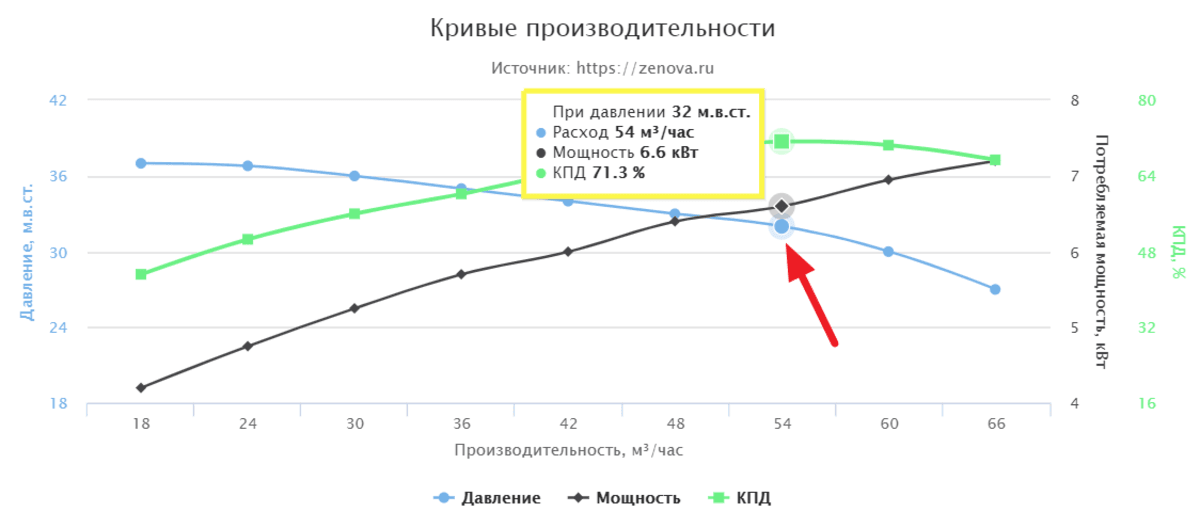

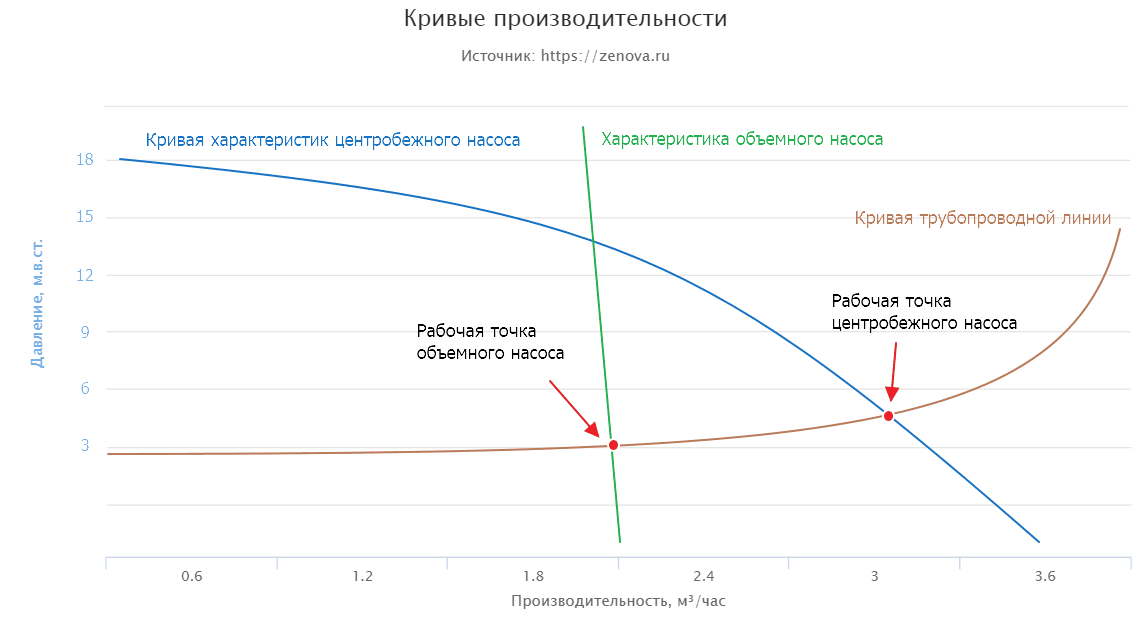

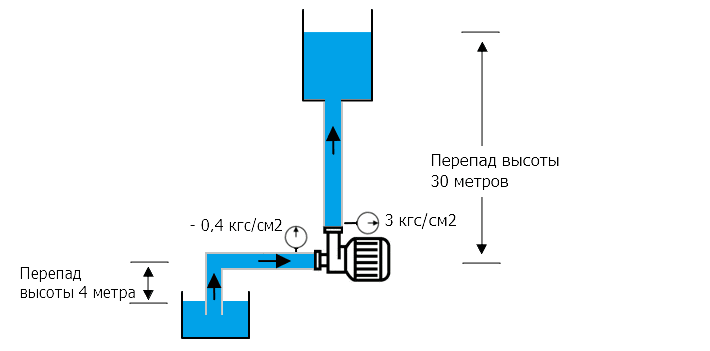

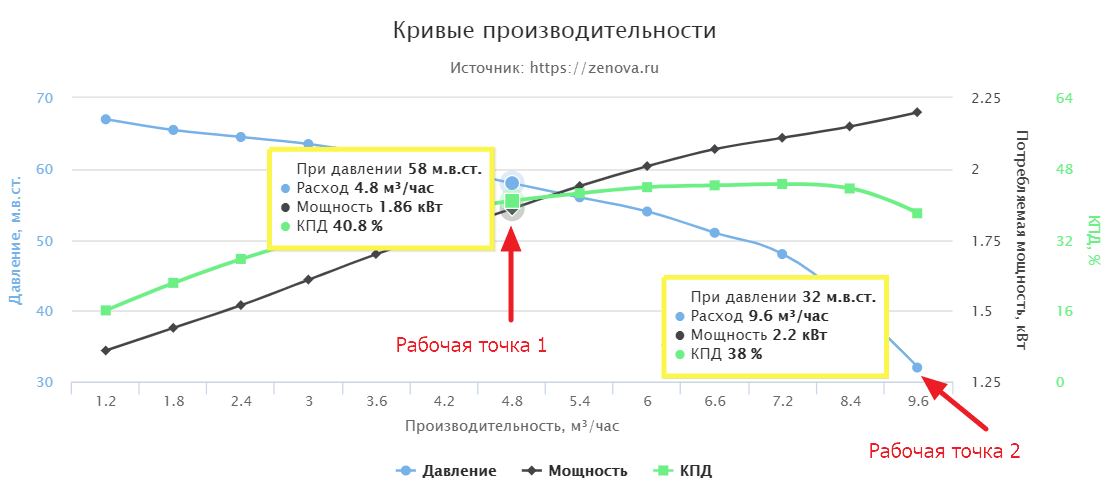

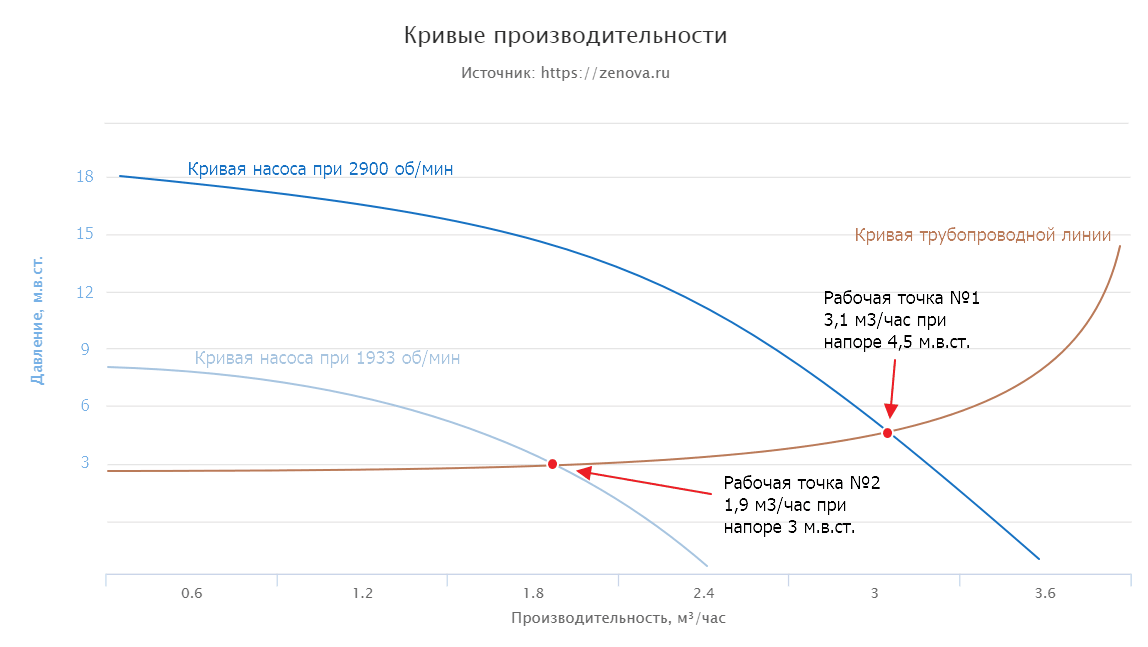

У центробежных насосов зависимость между производительностью и давлением выражена кривой производительности. Чем больше давление, тем меньше производительность. При этом потребление энергии насоса растет по мере увеличения производительности.

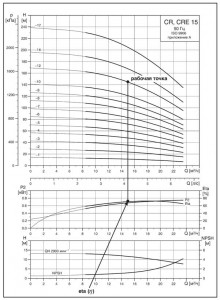

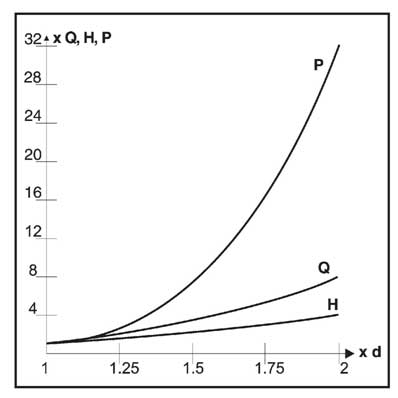

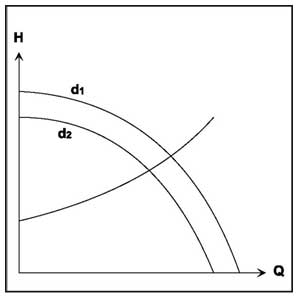

На изображении 1 показаны кривые характеристик одного центробежного насоса. Синяя кривая показывает зависимость производительности от давления. Черная линия показывает мощность на валу насоса по мере роста производительности. И, наконец, кривая зеленого цвета показывает изменение КПД по мере изменения давления.

Если сопротивление трубной системы будет равно 0, то есть насос будет выливать воду из напорного патрубка без подключения к линии, то его производительность будет максимальной, а создаваемый напор будет нулевым. Работа в таком режиме для центробежного насоса не очень полезна, поскольку потребляемая мощность будет максимальной и двигатель насоса может сгореть.

Если сопротивление системы будет соответствовать напору 32 метра водяного столба, то насос будет работать в точке, показанной красным цветом. При этом его производительность будет составлять 54 м³/час, давление 32 м.вод.ст. (3,2 кгс/см²), потребляемая мощность (на валу) 6,6 кВт, а КПД будет равен 71,3%.

У объемных насосов давление и производительность тоже имеют корреляцию, но обычно более слабую, чем у центробежных насосов. Исключение – мембранные пневматические насосы, которые имеют кривые характеристик, похожие на центробежные насосы. Обычно объемный насос имеет производительность, определяемую объемом перемещения жидкости за один рабочий такт и скоростью совершения этих тактов. Рабочее же давление объемного насоса определяется сопротивлением системы. При максимальном рабочем давлении производительность объемного насоса обычно немногим меньше, чем при нулевом давлении.

Сопротивление системы

В реальных условиях насос всегда выполняет некоторую полезную работу по перемещению жидкости в трубопроводной системе. Система может быть простейшей и состоять из трубы, опущенной в колодец (всасывающая линия насоса), и шланга, ведущего от насоса в бочку (напорная линия). В других случаях система может быть сложной и состоять из десятков различных трубопроводных контуров и резервуаров.

Система может быть двух типов: открытая (сообщается с атмосферой) и закрытая (изолирована от атмосферы).

В открытой системе насосу приходится преодолевать статическое и динамическое сопротивление, а в закрытой есть только динамическое сопротивление.

Существует два вида сопротивления в системе:

- Статическое (давление столба жидкости, которое нужно преодолеть). Статическое сопротивление системы зависит только от высоты подъема жидкости насосом и ее плотности.

- Динамическое (потери давления на трение при перемещении жидкости). Динамическое сопротивление зависит от многих факторов:

— Диаметр труб. Он должен соответствовать диаметру труб насоса. Особенно важно, чтобы напорный патрубок насоса не подключался к трубе маленького диаметра – это создаст высокое сопротивление системы и приведет к росту давления в ней при снижении производительности (см. ниже Дросселирование). Засорение трубопровода так же приводит к уменьшению полезного проходного сечения трубы.

— Наличие изгибов и колен трубопровода. Все изгибы создают дополнительное сопротивление. Всегда рекомендуют проектировать трубопровод с минимальным числом изгибов.

— Наличие сужений и расширений трубопровода (например, задвижек и регулирующих вентилей). Такие элементы деформируют поток жидкости и приводят к дополнительным потерям из-за образования дополнительной турбулентности течения потока.

— Материал трубопровода. Чем более шероховатый материал трубы, тем сильнее будет сопротивление. Например, в стальном трубопроводе потери будут несколько выше, чем в полипропиленовом.

— Длина трубопровода. Чем длиннее трубопровод, тем сильнее будут потери на трение. Зависимость потерь давления от длины трубопровода определяется по сложной формуле, которая включает в себя не только длину, но также диаметр и материал труб, скорость течения и вязкость жидкости.

— Вязкость жидкости. Чем более вязкая жидкость, тем выше потери на сопротивление при ее перемещении.

— Скорость течения жидкости. Чем быстрее течет жидкость, тем выше потери на сопротивление.

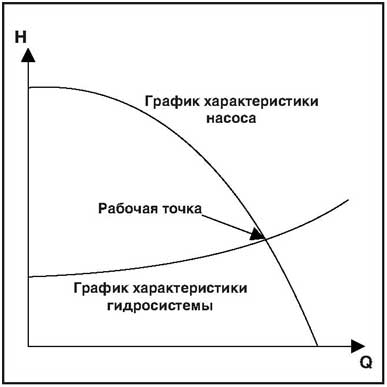

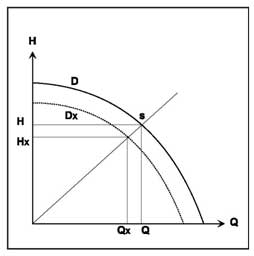

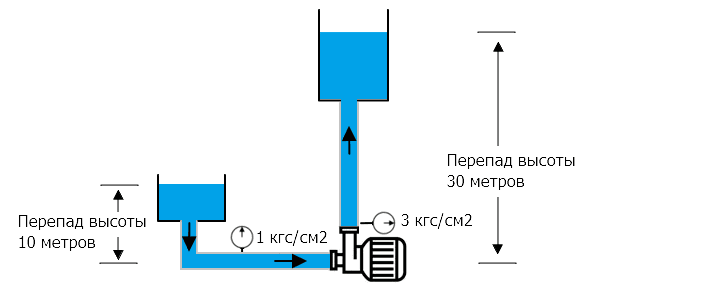

На изображении 2 показано, что реальная производительность насоса (центробежного или объемного) зависит не только от его собственных характеристик, но и от характеристик трубопроводной системы.

Обратите внимание, что даже про нулевой производительности кривая сопротивления системы не равна 0. Это обусловлено наличием в ней статического сопротивления. Общее сопротивление системы всегда равно сумме статического и динамического сопротивления.

Если система короткая и диаметр труб в ней достаточный, то расчетом динамического сопротивления можно пренебречь. Если же система длинная, то пренебрегать этим расчетом не стоит.

Наш онлайн-калькулятор позволяет учесть все нюансы трубопроводной системы и рассчитать потери давления в трубопроводе.

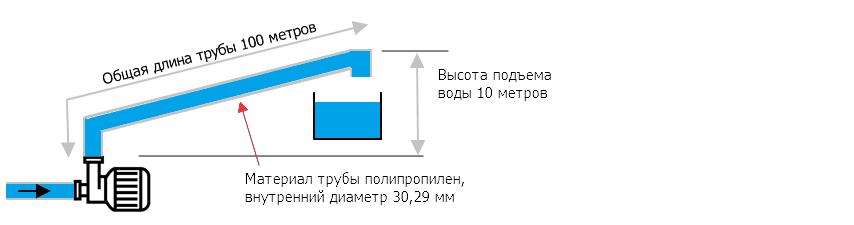

Разберем пример.

Возьмем центробежный насос с максимальным напором 15 м.в.ст., максимальной допустимой производительностью 3,6 м³/час и рабочей точкой 2,7 м³/час при напоре 10 метров. Насос имеет присоединение G 1″ (один дюйм). Для расчета сопротивления линии нам нужен точный внутренний диаметр трубы в мм. Согласно ОСТ 266 резьба BSP 1″ (резьба G1″) имеет внутренний диаметр 30,29 мм.

Нам нужно при помощи этого насоса поднять воду на высоту 10 метров по вертикали, при этом общая длина трубы составит 100 метров. Какова будет производительность насоса?

Если сделать расчеты, то выяснится, что при расходе 45 л/мин (2,7 м³/час) сопротивление линии составит 4,28 м.в.ст., а значит насос не сможет работать в этой точке. Возьмем несколько точек по производительности и построим кривую сопротивления нашей линии.

Как избежать таких потерь производительности? Самое простое – укоротить напорную линию или увеличить диаметр трубы. Например, если взять в качестве напорной трубы не G1″, а следующую по размеру G1¼» (внутренний диаметр 38,95 мм), то потери давления уменьшатся в 3 раза, а производительность насоса составит примерно 2,4 м3/час.

Ловушки при определении давления (напора) насоса

- Ловушка №1. Не забывайте про плотность жидкости.

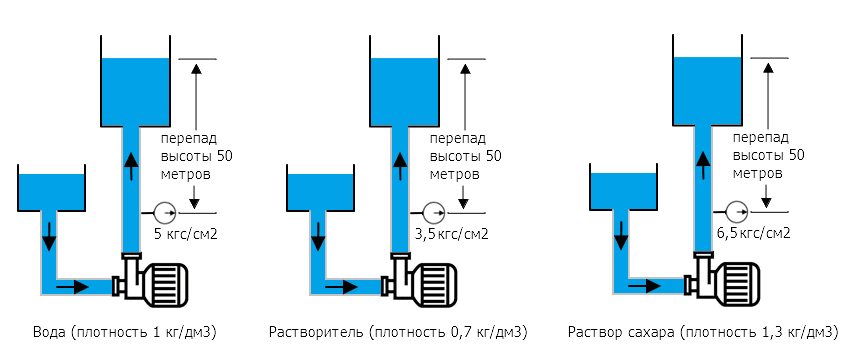

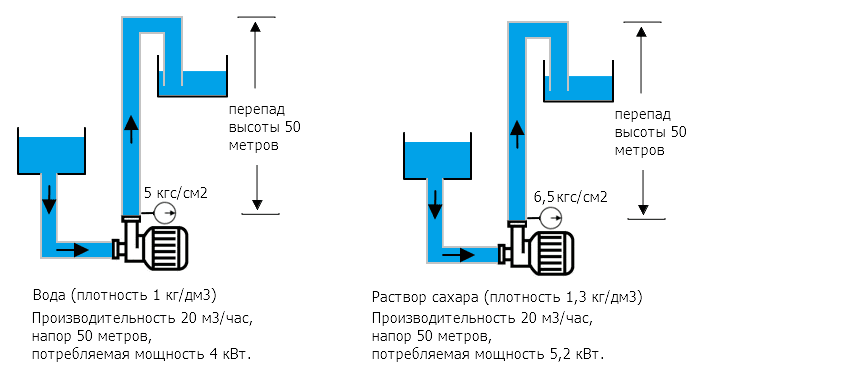

На практике обычно говорят, что напор в 50 метров равен 5 барам (атмосферам) и иногда забывают, что речь не об абстрактных 50 метрах, а 50 метрах ВОДЯНОГО СТОЛБА. Да, если насос перекачивает воду, то все верно. Но если насос будет перекачивать насыщенный раствор сахара с плотностью в 1,3 раза больше, чем у воды, то при напоре в 50 метров такой плотной жидкости, давление составит уже не 5, а 6,5 кгс/см², то есть в 1,3 раза больше (пропорционально увеличению плотности). Соответственно для перекачивания жидкостей с повышенной плотностью специально подбирают насосы с усиленным корпусом и увеличенной мощностью двигателя.

На изображении 5 показана зависимость давления в напорной линии от плотности жидкости. На левом рисунке насос перекачивает чистую воду с плотностью 1 кг/дм³. Перепад высоты между манометром и точкой подъема жидкости насосом составляет 50 метров. При этом манометр показывает давление 5 кгс/см².

На среднем рисунке насос перекачивает растворитель с плотностью 0,7 кг/дм³ (ниже плотности воды). При том же самом перепаде высоты 50 метров манометр будет показывать лишь 3,5 кгс/см².

Наконец, на правом рисунке насос перекачивает насыщенный раствор сахара с плотностью 1,3 кг/дм³ (выше плотности воды). При перепаде высоты 50 метров манометр покажет давление 6,5 кгс/см².

- Ловушка №2. Не думайте, будто измененная плотность жидкости изменит кривую характеристик насоса

Возьмем раствор сахара плотностью 1,3 кг/дм³ (то есть в 1,3 раза больше чем у воды). Какой насос нужен, если раствор сахара требуется поднять на высоту 50 метров?

Есть мнение, что для перекачивания раствора сахара нам нужен насос, изначально рассчитанный на напор 65 метров (при работе с водой), который будет выдавать лишь 50 метров напора при работе с раствором сахара. Но это ошибка!

Кривая работы центробежного насоса не зависит от плотности жидкости! Если насос может поднять столб воды на высоту 50 метров, то на такую же высоту он сможет поднять и раствор сахара с той же самой производительностью. Но какой ценой!? Ведь давление в напорной линии вырастет пропорционально увеличению плотности. А значит вырастет и потребляемая насосом мощность. Все что требуется – поставить более мощный двигатель на тот же самый насос.

Однако следует помнить, что если изначально насос конструктивно был рассчитан на перекачивание воды, то при работе с более плотной жидкостью вырастет нагрузка на все его внутренние узлы. И он может быстро выйти из строя. Поэтому при выборе центробежного насоса следует обращать на указанную производителем максимально допустимую плотность жидкости. Также обращайте внимание на максимально допустимое давление в корпусе насоса.

На изображении 6 показана ситуация, когда один и тот же насос перекачивает воду (слева) или раствор сахара (справа). Высота подъема жидкости и производительность насосов будут одинаковыми в обоих случаях. Однако давление в напорной линии будет отличаться, а вместе с ним будет отличаться и потребляемая насосом мощность. Вероятнее всего, на насос слева следует поставить двигатель номинальной мощностью 5,5 кВт (двигатель всегда берется с некоторым запасом от реальной потребляемой мощности), а на насос справа следует поставить двигатель мощностью 7,5 кВт.

- Ловушка №3. Давление, создаваемое насосом, не всегда равно давлению в напорной линии и не всегда связано с высотой подъема жидкости насосом.

Дело в том, что жидкость может попадать в насос уже с некоторым давлением (положительным или отрицательным).

Изображение 7. При работе в замкнутом контуре полезный напор насоса равен 0.

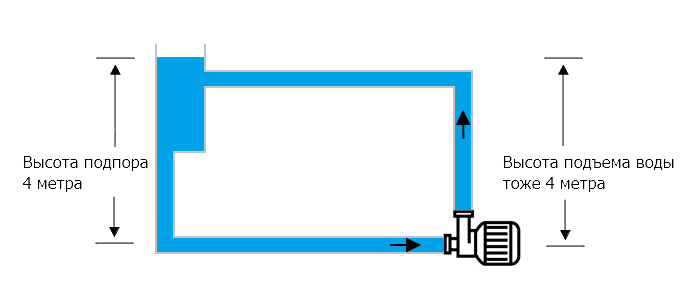

На изображении 7 показана схема, при которой насос перекачивает воду в замкнутом (но не изолированном от атмосферы) контуре. Высота подъема жидкости после насоса равна 4 метра, но и на вход в насос вода попадает с тем же самым подпором 4 метра. Поскольку статическое давление на входе и выходе из насоса равны, то полезный напор, создаваемый насосом, будет равен 0 (или чуть больше 0 с учетом потерь на сопротивление). Иначе говоря, насос будет работать при нулевом перепаде давлений. Все, что требуется насосу в этой ситуации – это преодолеть сопротивление трубопровода. При этом давление в корпусе насоса будет равно 0,4 кгс/см2 (то есть будет равно статическому давлению столба воды высотой 4 метра).

На изображении 8 вода поступает в насос с положительным подпором в 10 м.в.ст (манометр на входе в насос показывает 1 кгс/см²). Насос же поднимает водяной столб на высоту 30 м.в.ст. (манометр на выходе из насоса показывает 3 кгс/см²). Полезный напор насоса составляет 20 м.в.ст. (30 на выходе – 10 на входе). Иными словами перепад давлений в насосе составит 2 кгс/см².

С точки зрения самого насоса ситуация с 10 метрами подпора на входе и 30 метрами напора на выходе идентична той, когда, например, на входе нулевое давление, а напор на выходе равен 20 метрам. То есть 30 – 10 = 20 – 0.

Только следует помнить, что корпус насоса должен быть рассчитан именно на давление в напорной линии, а не на размер перепада между входом и выходом. В нашем примере насос создает перепад давлений 2 кгс/см2, однако давление в корпусе насоса при этом составит 3 кгс/см². Именно на 3 кгс/см² он и должен быть рассчитан (и желательно с запасом).

На изображении 9 насос работает в режиме самовсоса, иначе говоря — с отрицательным подпором на всасывании. Высота самовсоса составляет 4 метра, а это значит, что в напорной линии давление будет ниже атмосферного на 0,4 кгс/см2. Манометр на входе в насос будет бесполезен, потому что он показывает давление только выше атмосферного. Чтобы увидеть отрицательное давление на входе в насос нужно поставить вакуумметр. В данном случае он покажет значение абсолютного давления 0,6 кгс/см2 (то есть на 0,6 кг/см2 выше абсолютного вакуума, но на 0,4 кг/см² ниже атмосферного давления).

Подъем воды насосом составляет 30 м.в.ст. Высота самовсоса — 4 метра. Полезный напор, создаваемый насосом, будет равен 30 + 4 = 34 м.в.ст. или 3,4 кгс/см².

- Ловушка №4. Рабочее давление насоса не зависит от его максимального давления.

Часто считают, что слишком мощный насос не стоит ставить в маленькую систему. Будто он создаст такое давление, которое разорвет трубы. Однако это утверждение может быть справедливым, только если пропускная способность трубопроводной системы низкая (например, если диаметр трубы меньше диаметра патрубков насоса). Если же пропускная способность системы достаточна, то насос не создаст в ней избыточного давления.

Разберем пример.

Требуется перекачать воду с производительностью 5 м³/час с подъемом на высоту 32 метра. Однако в наличии есть центробежный насос, который обеспечивает производительность 5 м³/час при напоре 57 метров (например, Pedrollo 2CPm 25/16A). То есть наш насос намного мощнее, чем надо. Означает ли это, что насос создаст огромное давление в системе, намного больше, чем требуется? Ответ простой – нет. Давайте взглянем на кривую характеристик центробежного насоса.

На изображении 10 видно, что насос может работать как при напоре 32 метра (рабочая точка №2 на рисунке), так и при напоре 58 метров (рабочая точка №1 на рисунке). Однако в какой именно точке насос будет работать выбирает не он сам, а сопротивление системы. Если требуется поднять воду всего лишь на высоту 32 метра, то насос вынужден будет работать в рабочей точке №2. В этом случае его производительность правда будет значительно выше, чем требуется – 9,6 м³/час вместо требуемых 5 м³/час.

Еще проще ситуация с объемным насосом, например, с шестеренным. Если он рассчитан на максимальное давление 10 бар и производительность 5 м³/час, то при сопротивлении 10 бар он покажет производительность 5 м3/час. Если же сопротивление в линии будет небольшим (5 бар), то насос обеспечит ту же самую производительность 5 м³/час при давлении 5 бар. Изменится только потребляемая мощность (снизится в 2 раза).

Таким образом если сопротивление в линии ниже, чем максимальное давление насоса, реальное давление в линии окажется равно этому сопротивлению (а не максимальному давлению насоса).

Если сопротивление в линии выше, чем то, что может преодолеть насос, для насоса это будет равносильно работе на закрытую задвижку. При этом динамические насосы будут работать «вхолостую» и с ними может ничего не произойти, кроме риска перегрева (ведь они перестанут охлаждаться потоком жидкости). Мембранные пневматические насосы в этой ситуации остановятся и с ними не будет ничего плохого. Большинству же объемных насосов работа на закрытую задвижку строго противопоказана. Ведь они не ограничены верхним пределом создаваемого давления и будут пытаться повысить его, пока их двигатель не перегреется или корпус насоса не повредится от избыточного давления.

Давление различных видов насосов

Давление зависит от вида насоса. Насосы бывают динамические (центробежные, вихревые) или объемные, (шестеренные, винтовые, плунжерные, перистальтические, мембранные).

Центробежные одноступенчатые насосы не способны обеспечивать давление более 10-11 кгс/см² (то есть не могут развить напор воды более 100-110 метров) даже при очень большой мощности электродвигателя.

Вихревые насосы обеспечивают давление до 16 кгс/см² (напор воды 160 метров) даже при небольшой мощности благодаря особой форме рабочего колеса. Каждая частичка воды соприкасается с таким колесом несколько раз и приобретает большую энергию. Обратная сторона такой «выгоды» — значительное ухудшение производительности насоса.

Другим возможным решением улучшить напор насоса — применение нескольких последовательных колес в корпусе одного насоса. Такие агрегаты называют многоступенчатыми насосами. Их КПД по сравнению с вихревыми достаточно высок. Максимальное давление этих насосов достигает 30 кгс/см2 (300 метров водяного столба).

Высокое давление могут обеспечить объемные насосы различных типов. К ним относятся шестеренные, винтовые, плунжерные, перистальтические, мембранные).

Шестеренные насосы в нашем каталоге обеспечивают давление до 14,5 кгс/см².

Большинство мембранных пневматических насосов обеспечивают максимальное давление до 7-8 кгс/см².

Плунжерные дозировочные насосы из нашего каталога развивают давление до 20-25 кгс/см².

Способы регулировать давление насосов

Изменить давление (и производительность) насоса можно несколькими методами. Часть из них касается изменения параметров самого насоса, а часть касается изменения параметров трубопроводной линии.

- Давление насоса можно регулировать с помощью изменения скорости вращения вала насоса.

Для центробежного насоса снижение частоты вращения вала приводит к пропорциональному уменьшению максимальной производительности и уменьшению максимального давления во второй степени. Например, уменьшение частоты вращения в 1,5 раза приводит к уменьшению производительности в 1,5 раза и уменьшению давления в 2,25 раза (1,5²).

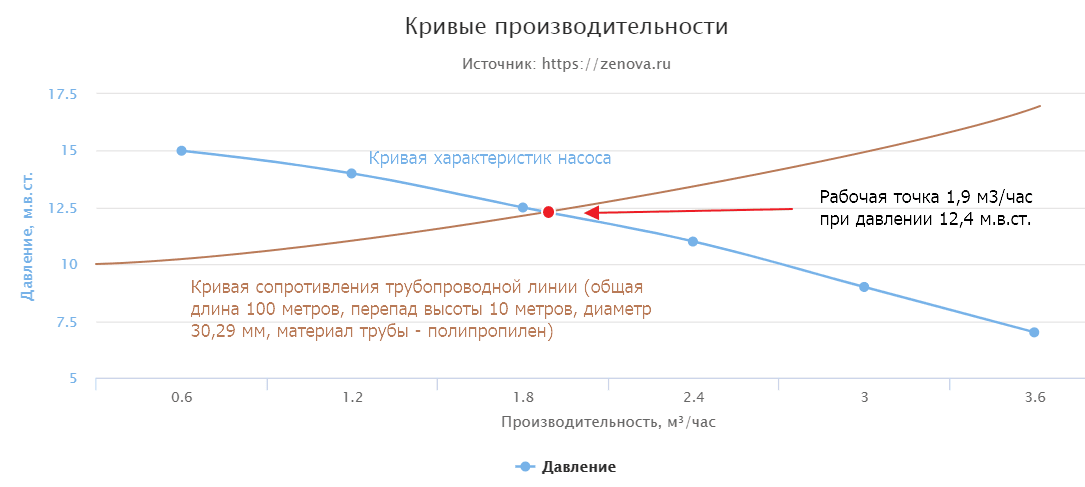

На изображении 11 центробежный насос изначально работает на обычной скорости 2900 об/мин. С учетом сопротивления системы он работает в рабочей точке №1. Его производительность составляет 3,1 м³/час при напоре 4,5 м.в.ст.

Затем частота вращения вала была уменьшена в 1,5 раза до 1933 об/мин. Это привело к изменению кривой характеристик насоса. Максимальная производительность снизилась в 1,5 раза (с 3,6 до 2,4 м³/час), а максимальный напор снизился в 2,25 раза (с 20 до 8 м.в.ст.). Поскольку производительность насоса снизилась, то снизилось и сопротивление трубопроводной системы. Давление в системе упадет вместе с производительностью. Теперь новая кривая характеристик насоса (1933 об/мин) будет пересекаться с кривой трубопроводной системы в новой точке №2. Теперь производительность составит 1,9 м³/час при напоре 3 м.в.ст.

Для объемных насосов уменьшение частоты вращения вала насоса приводит к пропорциональному снижению производительности и потребляемой мощности. За счет освободившегося запаса по мощности такой насос сможет работать в системе с увеличенным давлением (по сравнению с работой при номинальной скорости вала).

Если же объемный насос остается в той же системе, где и работал до понижения скорости, то при снижении производительности произойдет и некоторое уменьшение давления из-за снижения сопротивления системы.

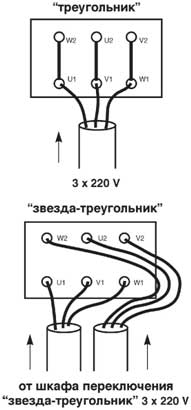

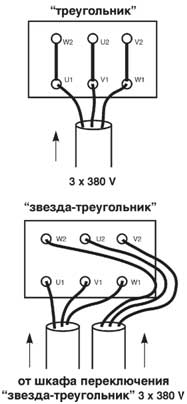

Как изменить скорость вращения вала насоса?

Менять скорость вращения вала насоса, например, можно при помощи понижающей/повышающей редукторной (или ременной) передачи между двигателем и насосом.

Частоту вращения вала двигателя (и соответственно насоса) также можно регулировать при помощи частотного преобразователя. Этот способ регулирования давления является наиболее гибким и экономичным. Он позволяет насосу подстраиваться под изменение параметров системы и работать без существенного понижения КПД, несмотря на уменьшение производительности. Как правило, сильное падение КПД происходит лишь при очень резком (менее 30% от номинала) уменьшении частоты вращения.

- Дросселирование — метод изменения параметров трубопроводной системы путем уменьшения сечения напорной или всасывающей линии с помощью задвижки, затвора или крана.

Уменьшение сечения напорной линии уменьшает ее пропускную способность (а с ней и производительность), зато позволяет повысить давление на участке между насосом и задвижкой. Такой способ регулирования параметров насосов уменьшает КПД насоса из-за дополнительного сопротивления в системе, которое насос пытается преодолеть.

Уменьшение сечения всасывающей линии так же уменьшает производительность насоса, с одновременным понижением давления (давление на выходе из насоса понижается за счет создания дополнительного разрежения во всасывающей линии между задвижкой и насосом). КПД насоса так же снижается, но несколько меньше, чем при дросселировании напорной линии. Зато растет риск возникновения кавитации, а с ним и риск быстро погубить насос.

- Увеличение диаметра трубопровода. Эта операция противоположна дросселированию.

Если увеличить диаметр напорного трубопровода, то сопротивление линии уменьшится. Давление в линии снизится. Производительность (в случае с центробежным насосом), напротив, возрастет. Имеет смысл только при большой протяженности напорного трубопровода, чтобы эффект был заметен.

- Байпасирование — (by pass — в обход) — еще метод регулирования подачи и давления насоса путем манипуляций с трубопроводной линией.

Заключается в установке регулируемого или нерегулируемого перепуска (байпаса) с напорной линии на всасывание. То есть часть жидкости с напорной линии при помощи байпаса будет возвращена обратно во всасывающую линию. По отношению к насосу — это аналогично снижению сопротивления, т.е. происходит снижение напора. По отношению к потребительской сети — это аналогично снижению подачи. В результате рабочая точка (Q-H) сместится круто вниз, т.е. можно в потребительской сети получить одновременно меньший напор и меньшую подачу (энергия жидкости идет на сброс). Байпасирование уменьшает КПД насосного агрегата, поэтому этот метод обычно используют для защиты насоса и линии от избыточного давления, но не для работы насоса в обычном режиме.

- Комбинация методов

Любой метод регулирования давления насоса влияет и на другой его параметр – производительность. А что если нам нужно изменить давление в системе, но при этом сохранить производительность на том же уровне?

Здесь поможет только комбинация методов. Можно, например, уменьшив частоту вращения вала насоса, одновременно увеличить диаметр труб в напорном трубопроводе. Однако возможность применения тех или иных методов зависит от конкретной трубопроводной системы и универсального решения дано быть не может.

Чаще же всего для решения таких задач используют автоматические насосные станции, состоящие из нескольких насосов, частотных преобразователей и управляющей автоматики. Такие станции могут самостоятельно поддерживать нужные параметры в системе при необходимости включая или отключая некоторые насосы, а также изменяя им частоту вращения двигателя

Полезные статьи:

Как рассчитать потери напора в трубопроводе в зависимости от его длины и диаметра? Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором расчета потерь напора в трубе.

Как подобрать насос с нужным давлением? Мы подготовили небольшую статью, в которой описали как подобрать необходимый насос по давлению (напору) и расходу (производительности). Перейдите сюда для подбора насоса онлайн.

Расчет насосной установки.

-

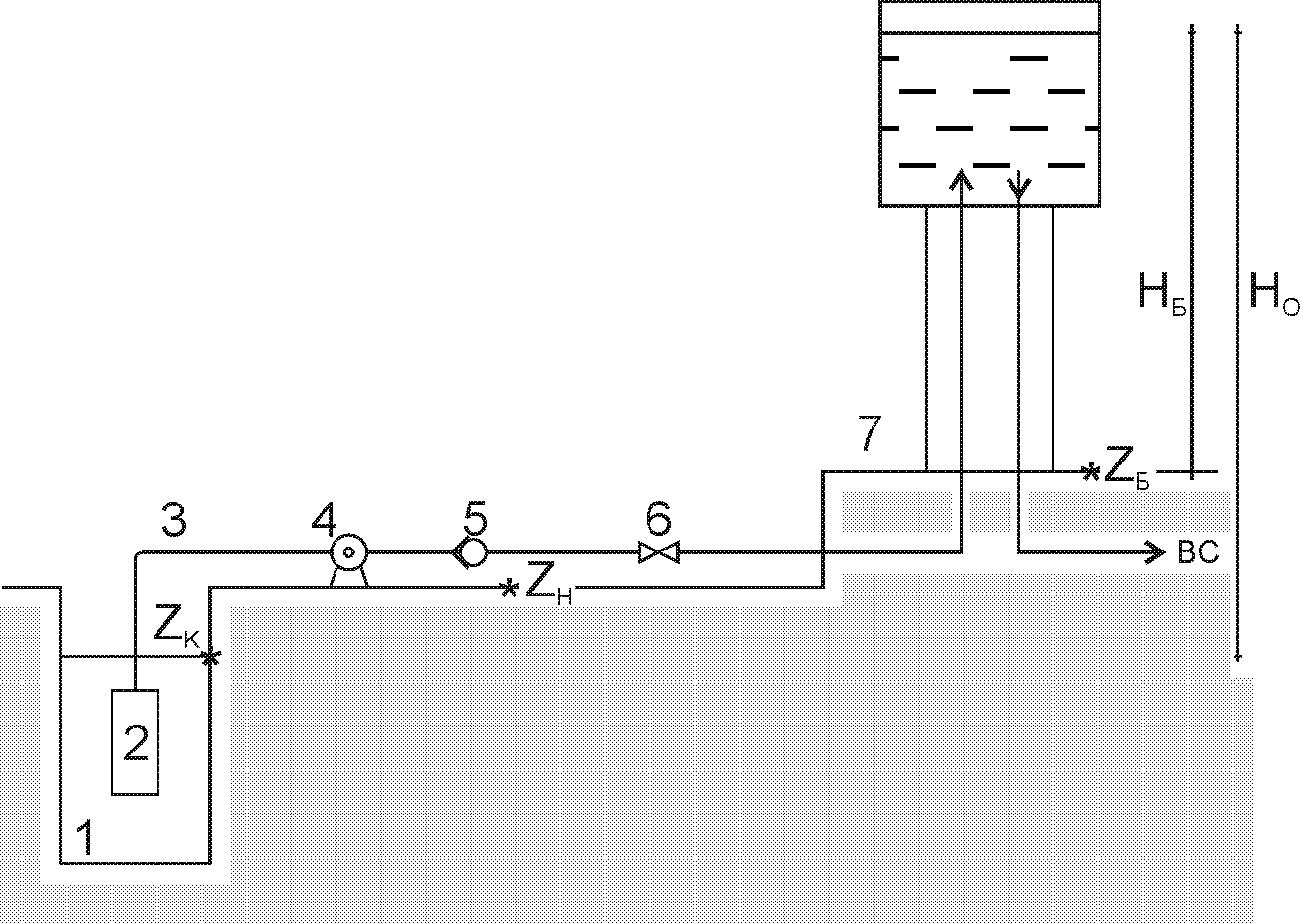

Определение основных параметров насоса.

1.1. Определение производительности насоса.

Производительность насоса определяется

по следующей формуле:

где Qсут.max

– максимальный суточный расход воды

потребителями поселка (исключая расход

на противопожарные нужды), м 3/сут;

Т – продолжительность работы насосной

установки (берется с графика

водопотребления), ч.

1.2. Определение напора.

Напор насосной установки зависит от

выбранной схемы подачи воды.

Рис.1. Схема

насосной установки:

1 — колодец; 2 — приемный

клапан с сеткой; 3 — колено; 4 — насос;

5

— обратный клапан; 6 — регулировочная

задвижка; 7 — водонапорная башня

Если вода в колодце и ВБ находится под

атмосферным давлением, то напор

определится по следующей зависимости:

где Н0 – геометрическая высота

подъемы воды, м;

h – потери напора на

линиях всасывания и нагнетания, м.

Геометрическая высота подъема определяется

по формуле:

где Zк – геодезическая

отметка уровня воды в колодце, м;

Zб – геодезическая

отметка уровня ВБ, м.

Высота башни определяется предварительно

при расчете водоснабжения населенного

пункта.

Потери напора определяются как сумма

потерь напора на линиях всасывания и

нагнетания:

1.3. Определение потерь напора.

Если на трубопроводе имеются местные

сопротивления, тосогласно принципа

наложения потерь, общие потери напора

на нем являются алгебраической суммой

потерь по длине и потерь напора в местных

сопротивлениях и определяются по

следующей зависимости:

где

– коэффициент гидравлического

сопротивления трения;

l – длина трубопровода,

м;

d – диаметр трубопровода,

м;

i

– сумма коэффициентов местных

сопротивлений.

Скорость движения воды для насосных

станций определяется из соображений

экономичности работы трубопровода.

По выбранной скорости и расходу определяют

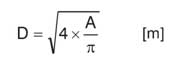

диаметр трубопровода по формуле:

Затем из приложения выбирают ближайший

стандартный диаметр трубы

и

уточняют действительную скорость

движения воды:

Коэффициент гидравлического сопротивления

трения определяют следующим

методом. Находят число Рейнольдса по

формуле:

Re>

2320 (режим турбулентный), то нужно

определять составной критерий:

При

= 10…500, коэффициент определяют по формуле

Альтшуля (переходная зона):

На принятой схеме насосной установки

(рис. 1.) выделяем следующие местные

сопротивления: 2 – приемный клапан с

сеткой, 3 – плавный поворот трубы на 90є

(колено) на линии всасывания и 5 – обратный

клапан, 6– регулировочная задвижка на

линии нагнетания. Значения коэффициентов

местных сопротивлений приведены в

Приложении3.

-

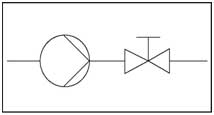

Выбор насоса для насосной установки.

Выбор насоса производят по полученным

в предыдущем разделе значениям расхода

и напора (Приложение 5). Для этого на

сводный график полей насосов типа К и

КМ (К – насос консольный, КМ – насос

консольно-моноблочный) наносят координаты

Q и H и находят

точку их пересечения.

Насос К90/20 2900

|

К160/20, DК=264, DВ |

|||

|

Q, м³/ч |

H, м |

N, кВт |

η |

|

28,8 |

22,8 |

6 |

26 |

|

57,6 |

23,6 |

7 |

48 |

|

86,4 |

23,6 |

8 |

62 |

|

115 |

22,5 |

9 |

73 |

|

144 |

21,2 |

10,5 |

81 |

|

175 |

19,2 |

11,8 |

81 |

|

202 |

17 |

12,1 |

77 |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Введение

Транспортировка жидкостей всегда занимала существенное место в человеческой деятельности. Вода нужна, например, для приготовления пищи и орошения. Даже сегодня наше общество не может существовать без многих способов подачи воды, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу.

Первым средством, применявшимся для доставки воды по назначению, была лохань или ведро. Чтобы поднять воду со дна колодца, применялись веревка и примитивный ворот. Сегодня наиболее распространенным средством доставки жидкостей являются насосы с электрическим приводом. Для различных целей применяется множество различных типов подобных насосов. В частности, стали очень распространены центробежные насосы благодаря таким своим преимуществам как:

- высокая надежность

- простота конструкции

- низкая стоимость

- универсальное применение

В этом пособии мы хотим дать читателю рекомендации по правильному выбору насоса для решения конкретной задачи и объяснить ему физические законы, действующие при работе центробежного насоса.

Физические условия

Чтобы выбрать оптимальный насос для решения конкретных задач, необходимо учитывать следующие физические условия.

1. Характеристики жидкости

- плотность (“тяжесть” жидкости)

- давление насыщенных паров (температура кипения)

- температура

- вязкость (“густоту” жидкости)

2. Объем, который необходимо подать (расход)

3. Высота всасывания:разница в уровне между насосом и точкой забора жидкости

4. Высота нагнетания: разница в уровне между насосом и наивысшей точкой, в которую подается жидкость

5. Потери давления на всасывании (потери на трение)

6. Потери давления в напорном трубопроводе (потери на трение)

7. Конечное избыточное давление

8. Начальное избыточное давление

Когда все эти данные известны, можно определить режим работы насоса и выбрать его оптимальную модель.

Характеристики жидкости

Для выбора оптимального насоса необходимо иметь полную информацию о характеристиках той жидкости, которая должна подаваться потребителю.

Естественно, что “более тяжелая” жидкость потребует больше затрат энергии при перекачивании данного объема. Чтобы описать, насколько одна жидкость “тяжелее” другой, используется такое понятие, как “плотность” или “удельный вес”; этот параметр определяется как масса (вес) единицы объема жидкости и обычно обозначается как “ρ” (греческая буква “ро”). Измеряется в килограммах на кубометр (кг/м3).

Любая жидкость при определенных температуре и давлении стремится испариться (температура или точка начала кипения); повышение давления вызывает повышение температуры и наоборот. Таким образом, при более низком давлении (даже возможно при вакууме), которое может иметь место со стороны всасывания насоса, жидкость будет иметь более низкую температуру кипения. Если она близка или в особенности ниже текущей температуры жидкости, возможно образование пара и возникновение кавитации в насосе, что в свою очередь может иметь отрицательные последствия для его характеристик и способно вызвать серьезные повреждения (смотрите главу о кавитации).

Вязкость жидкости вызывает потери на трение в трубах. Численное значение этих потерь можно получить у изготовителя конкретного насоса.

Необходимо учитывать, что вязкость “густых” жидкостей, таких как масло, с ростом температуры падает.

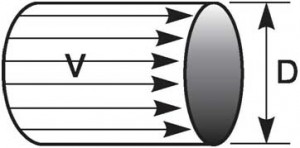

Расход воды

Он определяется как объем, который должен быть подан за указанное время, и обозначается как “Q”. Применяемые единицы измерения: как правило, это литры в минуту (л/мин) для насосов небольшой мощности/ производительности, кубометры в час (м3/ч) для насосов средней производительности и, наконец, кубометры в секунду (м3/с) для самых мощных насосов.

Размеры поперечного сечения трубопровода определяются объемом, который должен быть подан потребителю при данной скорости потока жидкости “v”:

Геодезическая (статическая) высота всасывания

Она определяется как разница в геодезическом уровне между впускным патрубком насоса и свободной поверхностью жидкости в наиболее низко расположенном резервуаре, измеряется в метрах (м) (рис. 3, поз. 1).

Статическая высота подачи (статический напор)

Она определяется как разница в геодезическом уровне между выпускным патрубком и наивысшей точкой гидросистемы, в которую необходимо подать жидкость (рис. 3, поз. 2).

Потери давления на всасывании

Это потери на трение между жидкостью и стенками трубопровода и зависят от вязкости жидкости, качества шероховатости поверхности стенок трубопровода и скорости потока жидкости. При увеличении скорости потока в 2 раза потери давления возрастают во второй степени (рис. 4, поз. 1).

Информацию о потерях давления в трубопроводе, коленах, фитингах и т.п. при различных скоростях потока можно получить у поставщика.

Потери давления в напорном трубопроводе

Смотрите описание, приведенное выше (рис. 4, поз. 2).

Конечное избыточное давление

Это давление, которое необходимо иметь в той точке, куда должна подаваться жидкость (рис. 5, поз. 1).

Начальное избыточное давление

Это давление на свободной поверхности жидкости в месте водозабора. Для открытого резервуара или бака это просто атмосферное (барометрическое) давление (рис. 5, поз. 2).

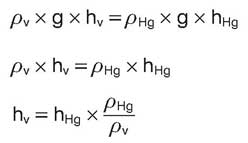

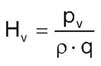

Связь между напором и давлением

Как можно видеть из рис. 6, столб воды высотой 10 м оказывает такое же давление, что и столб ртути (Hg) высотой 0,7335 м. Умножив высоту столба (напор) на плотность жидкости и ускорение свободного падения (g), получим давление в ньютонах на квадратный метр (Н/м2) или в паскалях (Па). Поскольку это очень незначительная величина, в практику эксплуатации насосов ввели единицу измерения, равную 100000 Па, названную баром.

Уравнение на рис. 6 можно решить в метрах высоты столба жидкости:

Таким образом, высоту столба жидкостей с различной вязкостью можно привести к эквивалентной высоте водяного столба. На рис. 7 приводятся коэффициенты преобразования для множества различных единиц измерения давления.

Ниже показан пример расчета общего гидравлического напора со схемой установки насоса.

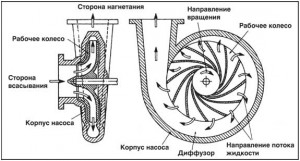

Гидравлическая мощность (Phyd) насоса определяет объем жидкости, подаваемой при данном напоре за данное время, и может быть рассчитана с помощью следующей формулы:

Пример

Объем в 35 м3 воды за час должен быть перекачан из колодца глубиной 4 м в бак, размещенный на высоте 16 м относительно уровня установки насоса; конечное давление в баке должно быть 2 бара. Потери напора на трение во всасывающем трубопроводе принимаются равными 0,4 м, а в напорном трубопроводе составляют 1,3 м включая потери в коленах.

Плотность воды предположительно составляет 1000 кг/м3 и значение ускорения свободного падения 9,81 м/с2.

Решение:

Общий напор (H):

Высота всасывания — 4,00 м

Потери напора на всасывании — 0,40 м

Высота нагнетания — 16,00 м

Потери давления в напорном трубопроводе — 1,30 м

Конечное давление: — 2 бара*~20,40м

Минус 1 атм**~ -9,87 м

Общий напор — 32,23 м

Гидравлическая мощность определяется по формуле:

* В данном примере конечное избыточное давление дано как абсолютное давление, т.е. как давление, измеренное относительно абсолютного вакуума.

** Если конечное избыточное давление дано как абсолютное, то начальное избыточное давление необходимо вычесть, поскольку это давление “помогает” насосу всасывать жидкость.

Вода через всасывающий патрубок насоса попадает на вход рабочего колеса и под действием вращающихся лопаток испытывает положительное ускорение. В диффузоре кинетическая энергия потока преобразуется в потенциальную энергию давления. В многоступенчатых насосах поперечное сечение диффузора со встроенными неподвижными лопатками называют “направляющим аппаратом”.

Из схемы на рис. 10 видно, что потенциальная энергия в виде давления в насосе растет в направлении от всасывающего к напорному патрубку, поскольку гидродинамическое давление, создаваемое рабочим колесом (кинетическая энергия скорости потока), преобразуется в потенциальную энергию давления в диффузоре.

Рабочие характеристики насоса

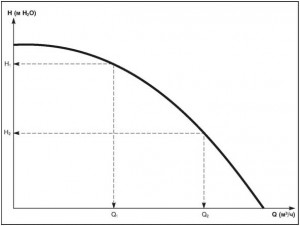

На рис. 11 представлена типичная эксплуатационная характеристика центробежного насоса “Q/H”.

Из нее видно, что максимальное давление нагнетания достигается, когда подача насоса равна нулю, т.е. когда напорный патрубок насоса закрыт. Как только поток в насосе возрастает (увеличивается объем перекачиваемой жидкости), высота нагнетания падает.

Точная характеристика зависимости подачи Q от напора H определяется изготовителем опытным путем на испытательном стенде. Например (рис. 11), при напоре H1 насос будет подавать объем Q1 и аналогично при H2 — Q2.

Эксплуатационная характеристика насоса

Как уже было показано выше, потери напора на трение в трубопроводе зависят от качества шероховатости поверхности стенок трубопровода, и квадрата скорости потока жидкости и, конечно же, от протяженности трубопровода. Потери давления на трение можно представить на графике “H/Q” как кривую характеристики гидросистемы. В случае замкнутых систем, таких как системы центрального отопления, текущая высота нагнетания может не учитываться, поскольку она уравновешивается положительным напором со стороны всасывающего патрубка.

Потери давления [Па/м] при температуре t = 60°C. Рекомендуемые потери в трубах – не более 150 Па/м.

Рабочая точка

Рабочая точка – это точка пересечения графика характеристики насоса с графиком характеристики гидросистемы. Понятно, что любые изменения в гидросистеме, например изменение проходного сечения клапана при его открытии или образование отложений в трубопроводе, сказываются на характеристики гидросистемы, в результате чего положение рабочей точки изменяется. Аналогичным образом изменения в насосе, например износ рабочего колеса или изменении частоты вращения, вызовут возникновение новой рабочей точки.

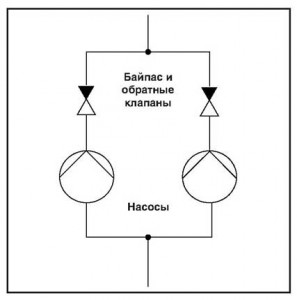

Последовательно включенные насосы

Многоступенчатые насосы можно рассматривать как пример последовательно включенных одноступенчатых насосов. Конечно, в этом случае невозможно разобщить отдельные ступени, что иногда бывает желательно при проверке состояния насоса.

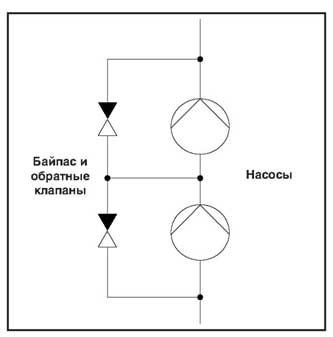

Поскольку неработающий насос создает существенное сопротивление, необходимо предусмотреть байпасную линию и обратный клапан (рис. 14).

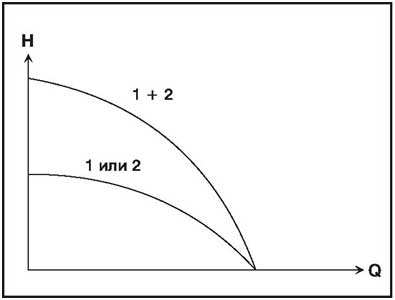

Для работающих последовательно насосов общий напор (рис. 15) при любой заданной подаче определяется суммой значений высоты нагнетания каждого отдельного насоса.

Параллельно включенные насосы.

Такая схема монтажа используется с целью обеспечения контроля состояния насосов или для обеспечения эксплуатационной безопасности, когда требуется наличие вспомогательного или резервного оборудования (например, сдвоенные насосы в отопительной системе). В этом случае также необходимо устанавливать обратные клапаны для каждого из насосов, чтобы предотвратить образование противотока через один из неработающих насосов. Этим требованиям в сдвоенных насосах удовлетворяет переключающий клапан типа заслонки.

Для параллельно работающих насосов общая подача (рис. 17) определяется как сумма значений подачи отдельных насосов при постоянном напоре.

КПД насоса

КПД насоса показывает, какая часть механической энергии, переданной насосу через его вал, преобразовалась в полезную гидравлическую энергию.

На КПД влияют:

- форма корпуса насоса;

- форма рабочего колеса и диффузора;

- качество шероховатости поверхности;

- уплотнительные зазоры между всасывающей и напорной полостями насоса.

Чтобы потребитель имел возможность определить КПД насоса в конкретной рабочей точке, большинство изготовителей насосного оборудования прилагают к диаграммам рабочих характеристик насоса диаграммы с графиками характеристик КПД (рис. 18).

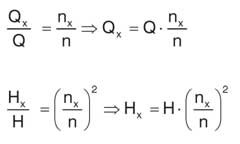

Типовые закономерности

Приведенные далее типовые закономерности демонстрируют теоретическое влияние диаметра (d) рабочего колеса на напор, подачу и потребляемую мощность.

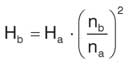

Напор пропорционален диаметру во второй степени:

Согласно этой закономерности, удвоение диаметра повысит напор в 4 раза.

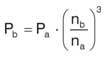

Подача пропорциональна диаметру в третьей степени:

Согласно этой закономерности, удвоение диаметра повысит подачу в 8 раза.

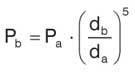

Потребляемая мощность пропорциональна диаметру в пятой степени:

Согласно этой закономерности, удвоение диаметра повысит потребляемую мощность в 32 раза.

Типовые закономерности

Приведенные далее типовые закономерности демонстрируют теоретическое влияние частоты вращения (n) рабочего колеса на напор, подачу и потребляемую мощность.

Подача пропорциональна частоте вращения:

Согласно этой закономерности, удвоение частоты вращения в два раза повысит подачу.

Напор пропорционален квадрату частоты вращения:

Согласно этой закономерности, удвоение частоты вращения в 4 раза повысит напор.

Потребляемая мощность пропорциональна частоте вращения в третьей степени:

Согласно этой закономерности, удвоение частоты вращения в 8 раз повысит потребляемую мощность.

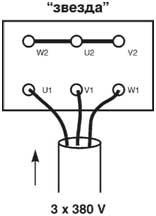

Потребляемая мощность

P1: Мощность, потребляемая электродвигателем из электросети.

У электродвигателей, непосредственно присоединенных к валу насосов, как это имеет место в приводе циркуляционных насосов, максимальное значение потребляемой мощности указывается на фирменной табличке с техническими данными.

P1 также можно определить по следующей формуле:

(3-фазные электродвигатели)

(1-фазные электродвигатели)

где:

V = напряжение (В)

I = сила тока (A)

cos ϕ = коэффициент мощности (-)

P2: мощность на валу электродвигателя.

В случае, когда электродвигатель и насос являются отдельными узлами (включая стандартные и погружные электродвигатели), на фирменной табличке указывается максимальная мощность на валу электродвигателя.

P3: Мощность, потребляемая насосом

Текущая нагрузка электродвигателя может быть определена по кривой мощности насоса. В случае непосредственного присоединения электродвигателя к валу насосов: P3 = P2.

P4: Мощность насоса (Phydraulic)

Значение мощности насоса определяется по формуле:

Адаптация насосов к переменным режимам эксплуатации

Потери давления в гидросистеме рассчитываются для определенных специфических условий эксплуатации. На практике характеристика гидросистемы почти никогда не совпадает с теоретической из-за коэффициентов запаса прочности, закладываемых в гидросистему.

Рабочая точка гидросистемы с насосом – это всегда точка пересечения графика характеристики насоса с графиком характеристики гидросистемы, следовательно, подача обычно бывает больше, чем требуется для новой гидросистемы.

Такое несоответствие может создать проблемы в гидросистеме. В отопительных контурах может возникать шум, вызванный потоком, в конденсатных системах – кавитация, а в некоторых случаях неоправданно большая подача приводит к потерям энергии.

Вследствие этого возникает необходимость смещения рабочей точки (точки пересечения графиков обоих характеристик) путем регулировки насоса и подстройки гидросистемы. На практике применяют один из указанных ниже способов:

- Изменение характеристики гидросистемы путем прикрытия дроссельного клапана (дросселирование) (рис. 22).

- Изменение характеристики насоса за счет уменьшения наружного диаметра (путем механической обработки) его рабочего колеса (рис. 23).

- Изменение характеристики насоса путем регулировки частоты вращения (рис. 24).

Регулирование подачи с помощью дроссельного клапана

Уменьшение проходного сечения дроссельного клапана в гидросистеме вызывает повышение потерь давления (гидродинамического напора Hdyn), делая кривую характеристики гидросистемы более крутой, в результате чего рабочая точка смещается в направлении более низкой подачи (смотрите рис. 25).

В результате снижается потребляемая мощность, поскольку центробежные насосы имеют характеристику мощности, которая уменьшается при уменьшении подачи. Однако потери мощности при дроссельном регулировании в гидросистеме с высоким значением потребляемой мощности будут значительны, поэтому в таких случаях необходимо проводить специальные расчеты для оценки рентабельности метода регулирования подачи с помощью дроссельного клапана.

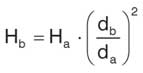

Модификация рабочего колеса

В тех случаях, когда снижение производительности насоса и напора требуется постоянно, наиболее оптимальным решением может стать уменьшение наружного диаметра рабочего колеса.

При этом протачивают по наружному диаметру либо все рабочее колесо, либо только торцы лопаток. Чем больше будет занижение наружного диаметра, тем ниже станет КПД насоса.

Снижение КПД обычно бывает более значительно в тех насосах, которые работают на высоких оборотах. У низкооборотных насосов оно не столь заметно, в особенности, если уменьшение наружного диаметра незначительно.

Когда уменьшение наружного диаметра незначительно, то с достаточно высокой степенью точности можно воспользоваться следующими соотношениями:

На рис. 27 представлен способ определения заниженного диаметра Dx с помощью диаграммы характеристики “H/Q” в линейных координатах. Начало координат (Q = 0, H = 0) соединяется с новой рабочей точкой (Qx, Hx) прямой линией, продолженной до пересечения с характеристикой имеющегося насоса (Q, H) в точке “s”. После этого новый диаметр (Dx) рассчитывается по следующей формуле:

Однако эти зависимости недействительны в случае необходимости значительного снижения производительности насоса. В таком случае рекомендуется проводить занижение рабочего колеса в несколько этапов. Сначала занижение диаметра рабочего колеса выполняется до размера, несколько превышающего значение Dx, рассчитываемое как указывалось выше. После этого насос подвергается испытаниям, после которых можно определить окончательный диаметр.

В серийном производстве этого можно избежать. Имеются графики рабочих характеристик для насосов, оборудованных рабочими колесами с различным занижением наружного диаметра (смотрите рис. 28), непосредственно по которым можно рассчитать значение Dx, используя вышеуказанные формулы.

Регулирование частоты вращения

Изменение частоты вращения вызовет изменения в рабочих характеристиках центробежного насоса. Воспользуемся типовыми закономерностями, указанными ранее:

Кавитация

Наиболее часто встречающиеся при эксплуатации насосов проблемы связаны с условиями всасывания на входе гидросистемы и почти всегда они бывают вызваны слишком низким гидростатическим давлением (подпором) на входе насоса.

Причина этого может корениться либо в выборе насоса с неоптимальными для данных условий эксплуатации параметрами, либо в ошибках, допущенных при проектировании гидросистемы.

Вращение рабочего колеса отбрасывает жидкость к поверхности корпуса насоса, в результате чего со стороны всасывающей полости рабочего колеса возникает разряжение. Это вызывает подсос жидкости через всасывающий клапан и трубопровод, которая поступает к рабочему колесу, где она опять отбрасывается к поверхности корпуса насоса. Разряжение на входе насоса зависит от разницы между уровнем положения впускного отверстия и поверхности перекачиваемой жидкости, от потерь давления на трение во всасывающем клапане и трубопроводе, а также от плотности самой жидкости.

Это разряжение ограничено давлением насыщенного пара жидкости при данной температуре, т.е. давлением, при котором будут образовываться пузырьки пара. Любая попытка снизить гидростатическое давление до величины, меньшей чем давление насыщенного пара, приведет к тому, что жидкость отреагирует на это образованием пузырьков пара, поскольку она начнет закипать.

В насосе кавитация возникает тогда, когда давление с той стороны лопаток рабочего колеса, которая обращена в сторону всасывающей полости (обычно вблизи впускного отверстия насоса), падает ниже давления насыщенного пара жидкости, вызывая образование пузырьков газа. Будучи перенесенными в области высокого давления в рабочем колесе, эти пузырьки разрушаются (взрываются), а возникающая при этом волна давления может вызвать повреждение насоса (рис. 31).

Это повреждение, которое может возникнуть в течение нескольких минут или через несколько лет, настолько серьезно, что может отрицательно подействовать не только на насос, но и на электродвигатель. Наиболее уязвимыми деталями при этом являются подшипники, сварные швы и даже поверхности рабочего колеса.