Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Местное время

При решении многих задач астрономии необходимо знать местное время, которое лежит в основе всех астрономических наблюдений.

Местное время – это время на данном географическом меридиане, например, в г.Белгороде. Этот меридиан имеет свое местное время. Он может быть звездным, истинным солнечным и средним солнечным. Все эти времена имеют некоторые общие особенности. Рассмотрим их применительно к местному среднему солнечному времени Тм, отсчет которого ведется от меридиана средней полуночи.

Рис. 1 Местное среднее солнечное время

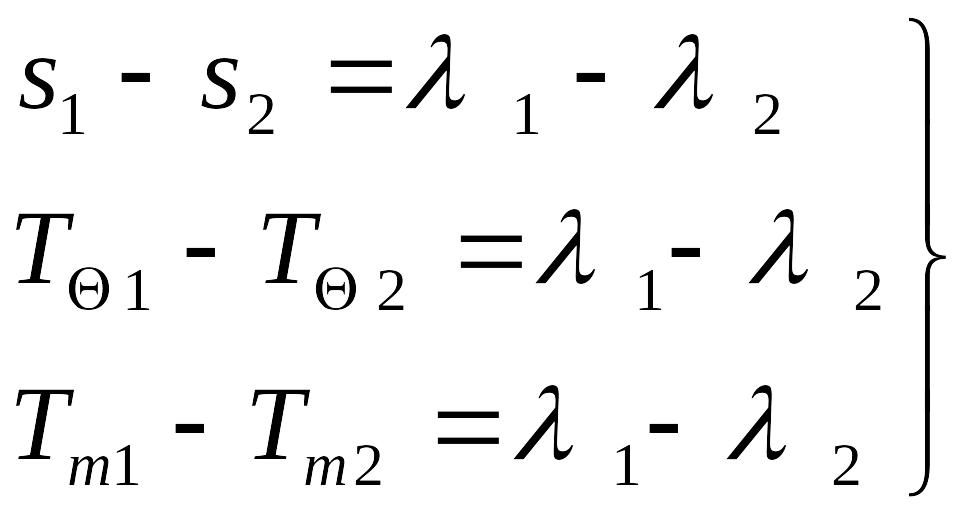

На (рис.1) точка О представляет собой Северный полюс Земли, прямая ОА — меридиан средней полуночи, а прямые ОВ и ОС — географические меридианы пунктов В и С земной поверхности, имеющих географические долготы λ1 λ2. Местное среднее солнечное время на указанных меридианах в один и тот же момент обозначено через Тм1 и Тм2. Непосредственно из рассматриваемого рисунка можно установить особенности местного времени: на всем географическом меридиане местное время в один и тот же момент одинаково; на восток от любого меридиана местное время увеличивается, а на запад уменьшается; разность местных времен на двух меридианах в один и тот же момент всегда равна разности долгот этих меридианов, выраженной в единицах время времени, т.е. Тм2 — Тм1 = λ2 — λ2. Это соотношение широко используется при решении практических задач авиационной астрономии. Оно позволяет определять местное время в заданном пункте по известному времени другого пункта. Местным средним солнечным временем пользоваться в повседневной жизни неудобно, так как даже в различных районах одного большого города оно отличается на некоторую величину, и поэтому увязать его в повседневной жизни, работе транспорта и связи очень трудно.

Рассмотрим зависимость между временем и долготой места. Местное время тесно связано с долготой места. Следовательно, между временем и долготой места существует определенная зависимость, которую можно установить на основании суточного вращения Земли. За сутки Земля делает полный оборот на 360° относительно той точки небесной сферы, по которой определяется время. Исходя из этого, можно вывести следующую зависимость между временем и долготой места: 360°=24 ч; 15°= 1ч; 15’= 1мин; 15″= 1с; 1° = 4мин; 1′ = 4 с; 1″ = 1/15 с.

Эта зависимость справедлива как для солнечного, так и для звездного времени, т. е. для любой системы измерения времени. Она позволяет долготу места выражать во времени и, наоборот, время выражать в единицах дуги и значительно упрощает решение многих практических задач авиационной астрономии.

Поясное

Определение поясного времени в заданном пункте. Система поясного времени позволяет легко определять поясное время в любом пункте. Между поясным временем и часовыми поясами имеется определенная зависимость. Разность поясных времен двух пунктов равна разности номеров часовых поясов, т. е.

Тп2 — Тп1 = N2 — N1,

где N1 и N2 — номера часовых поясов; Тп1и Тп2 — поясное время в этих часовых поясах. Указанное соотношение позволяет определять поясное время в заданном пункте по известному поясному времени другого пункта.

Поясное время в заданном пункте определяется по формуле

Tп2= Tп1±ΔN3в,

где Δ N — разность номеров часовых поясов данных пунктов.

Указанная разность прибавляется к известному поясному времени, если пункт, время которого определяется, расположен к востоку от пункта, время которого известно, а если к западу — вычитается.

Часовые пояса РФ

Декретное

декретным временем Тд называется поясное время, увеличенное на один час. Декретное время было введено с целью более полного использования населением в летний период солнечного света и экономии топлива и электроэнергии, расходуемых на искусственное освещение.

До второй половины XIX в. Потребности общества вполне удовлетворялись счетом времени по среднему меридиану данного населенного пункта. Но с развитием железных дорог, телеграфной и телефонной связи такой счет времени стал неудобен. Так, в США, территория которых значительно простирается по долготе, к 1883 г. на железных дорогах насчитывалось 75 разных систем исчисления времени. На узловых станциях там нередко выставляли трое часов: одни – для поездов, идущих на запад, другие – для поездов, идущих на восток, и третьи – для местного пользования. Необходим был способ счета времени, исключающий этот разнобой, причем способ общий для всей Земли.

В 1879 г. канадский инженер-железнодорожник Сандфорд Флеминг (1827-1919) разработал систему поясного времени. По этой системе поверхность Земли условно разделена на 24 часовых пояса так, чтобы разность граничных меридианов составляла 15о (в часовой мере – 1 ч). Наибольшую ширину часовые пояса имеют на экваторе Земли (около 1670 км), к северу и югу расстояние постепенно уменьшается, доходя до нуля на географических полюсах. В каждом часовом поясе ведется единый счет времени по среднему времени центрального меридиана данного часового пояса. Тогда разность между местным и поясным временем не будет превышать получаса. Счет центральных меридианов начинается 0h. Часовым поясам последовательно присвоены номера от 0 до 23, возрастающие с запада на восток.

Гринвичский меридиан является центральным меридианом нулевого пояса. Протяжение этого часового пояса – 7,5о к W и 7,5о к Оstот Гринвича. В 1-м часовом поясе центральным является меридиан с долготой 15оОst. Поясное время этого часового пояса называется среднеевропейским временем. Центральный меридиан 2-го часового пояса имеет =30оОst. По такому же принципу разделены и все остальные часовые пояса. Если некоторый пункт расположен точно на граничном меридиане, то для него принимается поясное время часового пояса, лежащего к востоку от пункта.

Поясное время Тп измеряется средними сутками, началом отсчета которых является средняя полночь на меридиане с долготой 15о * nк востоку Гринвича (п – номер часового пояса). При пересечении границ часовых поясов время изменяется ровно на 1 ч, следовательно, минуты и секунды времени на протяжении всех часовых поясов соответствуют минутам и секундам всемирного времени

Тп=М+n

или с учетом формулы между местным истинным временем и истинным Гринвичским временем: m⨀=M⨀±lOstW

Tп=n+(n±l)OstW

Впервые поясное время было введено по проекту С. Флеминга в США в 1883 г. 1 октября 1884 г. Международная конференция в Вашингтоне приняла решение о введении поясного времени в ряде стран. В нашей стране поясное время введено с 1 июля 1919 г. На территории РФ расположено 11 часовых поясов (с +3 до +12, без +5).

По проекту С. Флеминга границы часовых поясов должны проходить по географическим меридианам, но это требование соблюдается лишь в открытых морях и в необжитых районах. Строгое повсеместное соблюдение такого условия привело бы к тому, что на территории одного района или даже одного города было бы разное время. Поэтому в действительности границы часовых поясов проходят горным хребтам, крупным рекам, сообразуясь с путями сообщений, природными и экономическими особенностями местности. При этом стараются по возможности объединить по времени районы, тяготеющие друг к другу в хозяйственном отношении. Так, например, Москва по долготе расположена в 3-м и 4-м часовых поясах, но целиком включена в 4-м часовом поясе.

Вследствие отклонения границ часовых поясов от положения географических меридианов, местное среднее время какого-либо пункта может отличаться от поясного и больше, чем на полчаса. Границы часовых поясов из-за изменений экономических и административных связей время от времени регулируется. Последнее уточнение границ часовых поясов было весной 1982 г. Теперь в нашей стране границы часовых поясов совпадают с административными границами республик, краев, областей и районов. Часовые пояса имеют особое значение для Единой энергосистемы. Они обеспечивают разнесение максимумов нагрузки за счет сдвига во времени циклов работы энергоемких территориальных комплексов. Это существенно облегчает работу Единой энергосистемы и позволяет снизить ее пиковую мощность.

Летом световой день длиннее, чем зимой. Следовательно, в летнее время расходуется меньше электроэнергии на искусственное освещение. Чтобы более полно использовать светлое время сутокдля работы, в некоторых государствах, например в США, Англии, Франции, а также ряде других западноевропейских стран, на период с апреля по октябрь стрелки часов переводят на 1 ч особым распоряжением (декретом) правительства. Осенью стрелки часов возвращают к показаниям поясного времени.

Летнее время неоднократно вводилось и в нашей стране. В сентябре 1930г. по окончании периода летнего времени в СССР стрелки часов обратно не перевели. Особым декретом правительства было принято решение о введении, вплоть до особого распоряжения, круглогодичного стабильного времени, отличающегося от поясного времени на 1 ч. Декрет преследовал цель – в светлое время года (с весны до осени) начинать и заканчивать трудовой день пораньше, чтобы снизить расход электроэнергии на искусственное освещение. В зимний период расход электроэнергии этим не сокращается, но достигается более равномерная нагрузка электростанций. Такое время получило название зимнего декретного времени:

Тз.д. = Тп + 1h = М + п + 1

или

Tз.д=m+(n+1±l)OstW

За последние годы неизмеримо возросло производство и потребление электроэнергии. В целях дальнейшей экономии электроэнергии за счет рационального использования светлого времени суток разумно в летний период передвигать стрелки часов еще на 1 ч вперед. Поэтому, весной 1981 г. введен общий порядок исчисления времени на территории РФ. Ежегодно все часы должны были переводиться на 1 ч вперед в последнее воскресенье марта и возвращаться на 1 ч назад в последнее воскресенье октября. Таким образом, с 1 апреля границы суток были сдвинуты по отношению ко времени часового пояса на 2 ч. Такое время называлось, летним декретным временим:

Тл.д. = Тп + 2h = М + п + 2

Tл.д=m+(n+2±l)OstW

Но 6 августа 2011 года вступил в силу закон, который выводит такие понятия как декретное время и летнее время (только для РФ). Поэтому Россия переходит на постоянный порядок исчисления времени.

Tд=m+(n+1±l)OstW

По приблизительным оценкам, сделанным РАО ЕЭС, перевод стрелок позволяет экономить ежегодно около 4,4 млрд. киловатт-часов.

Если разделить это количество на всё население России (которое составляет около 141млн человек), то каждый из россиян сэкономит в год по 31 кВт·ч, то есть в пересчёте на тарифы энергетических компаний (1,85 р/кВт·ч) — почти по 60 рублей в год или 5 рублей в месяц. Таким образом, всё население России экономит 8,14 млрд рублей за год. Также аргументом против летнего времени является то, что освещение не является в современном мире основным потребителем электричества, а распорядок использования внутреннего освещения квартир зависит от графика жизни населения, который далеко не у всех зависит от светового дня.

В момент средней гринвичской полночи на центральном меридиане 1-го часового пояса будет уже 1 ч следующих суток, а на центральном меридиане 23-го пояса – только 23 ч предыдущих суток. Переходя последовательно, таким образом к востоку и западу от Гринвича, мы придем на центральный меридиан 12-го часового пояса с долготой =±180о и будем одновременно иметь 12h дня предыдущих и последующих суток. В пунктах по обе стороны этого меридиана счет времени будет отличаться на целые сутки. 180-й меридиан проходит большей частью по водной поверхности Тихого океана, и он принят за линию перемены дат. На нем ранее всех мест на Земле начинается каждое новое число месяца. Практически линия перемены дат не идет строго по меридиану, а в некоторых местах отклоняется от него, огибая острова, и нигде не пересекает суши. Линия перемены дат огибает Чукотский полуостров с востока, проходя через Берингов пролив, затем отклоняется к западу, оставляя к востоку Алеутские острова. Острова Фиджи, Новую Зеландию и острова Чатем она огибает с востока. На всем остальном протяжении линия перемены дат проходит по 180-му меридиану. У мореплавателей принято правило: если корабль пересекает линию перемены дат, двигаясь на восток, то дату пересечения линии повторяют дважды, т.е. два дня считают одним и тем же числом (пропускают одни сутки). Если корабль пересекает линию перемены дат при движении на запад, то дату перехода линии изменяют сразу на 2 цифры, т.е. пропускают одно число (добавляют одни сутки).

Примеры решения задач

Пример:1

Условие: изучение различных систем счета времени, закрепление выше данного материала.

Задание: определить последовательность наступления полночи и полудня по различным системам счета времени для дат и городов: 27февраля, Белгород, Уральск, Чита.

Выполнение: исходя из выше перечисленных формул и правил, можно определить последовательность наступления полночи и полудня в различные даты и в различных городах, в нашем примере это: 27 февраля; Белгород, Уральск, Чита.

Для наглядности и удобства сделаем таблицу для трех городов с датами, которые даны выше.

|

Город |

Дата |

, ( l ) |

n± l |

Истинная полночь Tгр=0h |

Истинный полдень Tгр=12h |

|||||

|

Tм |

Tп |

Тд |

Tм |

Tп |

Тд |

|||||

|

Белгород |

27.02 |

2h 18,6m |

+4 |

6h 18,6m |

2h 18,6m |

4h 00,0m |

5h 00,0m |

14h 18,6m |

16h 00,0m |

17h 00,0m |

|

Уральск |

27.02 |

3h 25,4m |

+5 |

8h 25,4m |

3h 25,4m |

5h 00,0m |

6h 00,0m |

15h 25,4m |

17h 00,0m |

18h 00,0m |

|

Чита |

27.02 |

7h 31,0m |

+10 |

17h 31,0m |

7h 31,0m |

10h 00,0m |

11h 00,0m |

19h 31,0m |

22h 00,0m |

23h 00,0m |

Из пособий берем данные и n, соответственно долгота и часовой пояс. Дальше по формулам находим поясное время Tп, местное Тм, декретное Тд.

Tп=n+(n±l)OstW

Tд=m+(n+1±l)OstW

Tм=Tп-(n±l)

Из примера можно понять, что последовательность наступления одноименных моментов суток на разных географических меридианах зависит систематически друг от друга. Т.е. от Гринвичского времени Tгр, от поясного Tп, от местного Tм, от декретного Tд. Причина несовпадения одноименных моментов суток заключается в различных системах счета времени и зависит от склонения , и от часового пояса n.

Зависимость между временами

При решении некоторых практических задач приходится переходить от одной системы счисления времени к другой. Зависимость между различными временами показана на рис. 2. Переход от одного времени к другому производится по формулам:

где N — номер часового пояса, в котором расположен данный пункт.

Рис. 2 Зависимость между временами

Литература:

-

Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие / под ред. В.В. Иванова. – М.: Едиториал УРСС, 2001;

-

Астрономический ежегодник на 2014 год. – СПб.: Наука, 2013;

-

Геодезическая астрономия применительно к решению инженерно-геодезических задач / И.С. Пандул. – СПб.: Политехника, 2010;

-

Труды ИПА РАН. Вып. 10. В.А. Брумберг, Н.И. Глебова, М.В. Лукашева, А.А. Малков, Е.В. Питьева, Л.И. Румянцева, М.Л. Свешников, М.А. Фурсенко. Расширенное объяснение к «Астрономическому ежегоднику». – СПб.: ИПА РАН, 2004.

-

Черный М.А. Авиационная астрономия. – М.: Транспорт, 1978 – 208 с…, ил., табл.

-

Местное время.

Время, измеренное

на данном географическом меридиане,

называется местным

временем

этого меридиана. Для всех мест на одном

и том же меридиане часовой угол точки

весеннего равноденствия (или Солнца,

или среднего солнца) в какой-либо момент

один и тот же. Поэтому на всем географическом

меридиане местное время (звездное или

солнечное) в один и тот же момент

одинаково.

Если разность

географических долгот двух мест есть

,

то в более восточном месте часовой угол

любого светила будет на

больше, чем часовой угол того же светила

в более западном месте. Поэтому разность

любых местных времен на двух меридианах

в один и тот же физический момент всегда

равна разности долгот этих меридианов,

выраженной в часовой мере (в единицах

времени):

|

|

(1.27) |

Непосредственно

из астрономических наблюдений получается

местное время того меридиана, на котором

эти наблюдения произведены.

2.

Всемирное

время. Местное

среднее солнечное время гринвичского

(нулевого) меридиана называется всемирным

временем

Т0 .

Полагая в формуле

(1.27) Tm2

= T0

и 2

= 0, Tm1

= Tm

и 1

=

, получим:

|

Tm |

(1.28) |

т.е.

местное

среднее время любого пункта на Земле

всегда равно всемирному времени в этот

момент плюс долгота данного пункта,

выраженная в часовой мере и считаемая

положительной к востоку от Гринвича.

В астрономических

календарях моменты большинства явлений

указываются по всемирному времени T0.

Моменты этих явлений по местному времени

Тт.

легко определяются по формуле (1.28).

3.

Поясное

время. В

повседневной жизни пользоваться как

местным средним солнечным временем,

так и всемирным временем неудобно.

Первым потому, что местных систем счета

времени в принципе столько же, сколько

географических меридианов, т.е.

бесчисленное множество. Поэтому для

установления последовательности событий

или явлений, отмеченных по местному

времени, совершенно необходимо знать,

кроме моментов, также и разность долгот

тех меридианов, на которых эти события

или явления имели место.

Последовательность

событий, отмеченных по всемирному

времени, устанавливается легко, но

большое различие между всемирным

временем и местным временем меридианов,

удаленных от гринвичского на значительные

расстояния, создает неудобства при

использовании всемирного времени в

повседневной жизни.

В 1884 г. была

предложена поясная

система счета среднего времени,

суть которой заключается в следующем.

Счет времени ведется только на 24 основных

географических меридианах, расположенных

друг от друга по долготе точно через

15° (или через 1h),

приблизительно посередине каждого

часового

пояса. Часовыми

поясами

называются участки земной поверхности,

на которые она условно разделена линиями,

идущими от ее северного полюса до южного

и отстоящими приблизительно на 7°,5 от

основных меридианов. Эти линии, или

границы часовых поясов, точно следуют

по географическим меридианам лишь в

открытых морях и океанах и в ненаселенных

местах суши. На остальном своем протяжении

они идут по государственным,

административно-хозяйственным или

географическим границам, отступая от

соответствующего меридиана в ту или

другую сторону. Часовые пояса занумерованы

от 0 до 23. За основной меридиан нулевого

пояса принят гринвичский. Основной

меридиан первого часового пояса

расположен от гринвичского точно на

15° к востоку, второго — на 30°, третьего

— на 45° и т. д. до 23 часового пояса,

основной меридиан которого имеет

восточную долготу от Гринвича 345° (или

западную долготу 15°).

Поясным временем

Тп

называется местное среднее солнечное

время, измеренное на основном меридиане

данного часового пояса. По нему ведется

счет времени на всей территории, лежащей

в данном часовом поясе.

Поясное время

данного пояса п

связано с всемирным временем очевидным

соотношением

|

Tn |

(1.29) |

Также совершенно

очевидно, что разность поясных времен

двух пунктов есть целое число часов,

равное разности номеров их часовых

поясов.

4.

Летнее время.

В целях более рационального распределения

электроэнергии, идущей на освещение

предприятий и жилых помещений, и наиболее

полного использования дневного света

в летние месяцы года во многих странах

(в том числе и в нашей республике)

переводят часовые стрелки часов, идущих

по поясному времени, вперед на 1 час или

полчаса. Вводится так называемое летнее

время. Осенью

же часы снова ставят по поясному времени.

Связь летнего

времени Tл

какого-либо пункта с его поясным временем

Тп

и с

всемирным временем Т0

дается следующими соотношениями:

|

|

(1.30) |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Разговоры на тему летнего, зимнего, поясного, местного, астрономического времени сподвигли меня на этот пост. Расскажу и покажу, как рассчитать местное время. Вы узнаете, что такое поясное время. Тут будет немного теории и истории. И не будет медицины и физиологии, а также оставлю в стороне политические и экономические взгляды на данный вопрос. Я не медик, не экономист и уж тем более не политик, я – судоводитель.

Посему одна из наук необходимых для судовождения даже в наше время – мореходная астрономия мне хорошо знакома.

[Мореходная астрономия]Мореходная астрономия позволяет контролировать место судна по наблюдениям небесных светил. Небесные же светила непрерывно перемещаются и, чтобы определить их место в данный момент, необходимо знать законы их движения, изучаемые в астрономии. Это же относится и к искусственным спутникам Земли. Мореходная астрономия, кроме того дает сведения о службе времени и различных явлениях происходящих на Земле (восходы/закаты, освещенность, затмения и т.п.) и во Вселенной.

Основными задачами, решаемыми мореходной астрономией, являются:

— определение места в море по наблюдениям светил;

— определение поправок приборов направления (компасов);

— обеспечение службы времени.

Вспомогательные задачи:

— определение освещенности;

— кульминации светил и т.п.

Вот теперь мы и подошли к теме времени. Понятно, что человечество приняло за единицу времени одни сутки — за это время Земля совершает один оборот вокруг своей оси, или промежуток времени от восхода и до восхода Солнца. Потом этот отрезок времени поделили на 24 и получили – 1 час. Так как один оборот — это 360 градусов, то получаем, что 1 час это 15 градусов вращения Земли вокруг своей оси (видимого движения Солнца), а один градус движения Солнца (вращения Земли) — 4 минуты принятого землянами времени.

И не будем усложнять задачу знаниями о том, что:

— вращение Земли замедляется на 0.00023 секунды в столетие;

— случайные скачкообразные изменения скорости вращения Земли (их отмечено несколько, одно — в 1920 г. на 0,000000045 с);

— величина истинных солнечных суток в течение года меняется в среднем на 59,14 с;

— год не 365 дней, а 365,2422 дней.

Поэтому — для обсуждения темы сна-отдыха-работы и перевода часов мы не будем говорить об истинном солнечном и звездном временах (астрономических). Будем лишь оперировать средним солнечным временем, принятым для времяисчисления на Земле. Когда длина суток рассчитана не из одних суток, а в среднем за 1 год.

Местное время

— время наблюдателя на данном меридиане, а т.к. меридианов бесчисленное множество, то и местных времен — бесчисленное множество. Но у всех наблюдателей на одном меридиане — одно местное время.

Гринвичское время — местное время наблюдателя стоящего на Гринвичском меридиане.

Т.к. Гринвичский меридиан принят за начало отсчета долготы на Земном шаре, то местное время отличается от Гринвичского ровно на долготу места, переведенную из угловой меры во временную из расчета 360 градусов = 24 часам.

Есть поговорка:

«Longitude west, Greenwich time best.

Longitude east, Greenwich time least».

Что в произвольном переводе означает, с восточной долготой у вас время больше, чем на Гринвиче, а с западной долготой — меньше Гринвичского.

Теперь нам известно, что время на Гринвиче принято за точку отсчета времени, а вот местное время неудобно для повседневной жизни.

Поэтому для целого района или страны принималось единое время (местной обсерватории, дворца правителя и т.п.). Но…

При таком подходе возникают неудобства — разность со временем другого района или страны могла содержать дробные части часов и даже минут. Развитие цивилизации, общения народов потребовало упорядочения счета времени.

На астрономическом конгрессе 1884 г. была предложена и постепенно принятая почти во всех странах мира система поясных времен. В системе поясных времен счет времени ведется на 24 центральных меридианах Земли, отстоящих друг от друга на 15 градусов долготы, так что в соседних поясах время отличается на 1 час. Поясное время распространяется на 7,5 градусов долготы по обе стороны от центральных меридианов.

Поясное время

Поясным временем называется среднее местное время центрального меридиана данного часового пояса, принятое по всей территории пояса.

Но есть маленький фокус — на 12-м центральном меридиане долгота 180 градусов, и одна часть его пояса в восточном полушарии, а вторая — в западном. Время на часах жителей этого пояса одинаковое, но число на календаре у жителей восточного и западного полушария разное и отличается на 1 день. У жителей западного полушария еще вчера, по сравнению с нами — жителями восточной части Земли. И меридиан это называют — линией перемены дат.

При такой структуре поясов, поясное время не может отличаться от местного больше чем на 30 минут. Однако теоретические границы поясов соблюдаются лишь в морях, океанах и малообитаемых районах. Фактически границы поясов определяются правительствами стран с учетом административных, географических и экономических особенностей.

Декретное время.

С целью экономии электроэнергии на вечернем освещении часы на территории СССР были поставлены на 1 час вперед от поясного времени. Первоначально это время вводилось только летом (летнее время), но декретом в 1931 оставлено постоянно. Т.е декретное время это поясное время 1 час.

Летнее время.

В ряде стран перевод часов на 1 час вперед (иногда на 2 ч) осуществляется только на лето. В СССР летнее время ( 1 час к декретному или 2 часа к поясному) было введено в 1980 году. Дальнейшую игру со временем и часовыми поясами в нашей стране описывать не буду — все знают.

Нынче у нас страна на часовые пояса разделена вот таким образом.

Теперь немного практики. Как посчитать кульминацию Солнца (т.е. полдень) данного места.

Для этого необходимо определить долготу места. Ее можно взять:

— с карты местности;

— используя программу «Google Планета Земля» (Google Earth), где тыкнув курсор на нужное место, получим координаты — широту и долготу;

— с навигатора или другого гаджета,

— можно тут http://weatherandtime.net/ru/Europe/United-Kingdom/Greenwich-time.html

Полученную долготу (чтобы не мелочиться берем только целое число градусов) переводим в часы и минуты из расчета 15 градусов — 1 час, 1 градус — 4 минуты. Делаем небольшое допущение, что Солнце проходит свою верхнюю кульминацию (полдень) около 12.00 местного времени (на самом деле – 12.00 плюс минус около 15 мин).

Теперь от 12ч 00 мин вычитаем (для восточного полушария, а для западного прибавляем) полученное значение долготы в часах и минутах. Получаем Гринвичское время полдня на данном меридиане (долготе). Дальше — прибавляем разницу на ваших часах с Гринвичским (UTC, всемирным) временем для восточного полушария (и отнимаем, если считаем западное полушарие).

Спросите: «А где узнать Гринвичское время?» Отвечу — это сегодняшнее московское минус 4 часа (сегодня 3 февраля 2013 года, а то у нас не знаешь, что будет со временем завтра).

Пример: долгота восточная 33 градуса, время московское, т.е. Гринвич 4 ч.

Долготу переводим в часы:

— 33/15=2,2 значит 2 часа

— 2,2-2=0,2

— 0,2*60=12 значит 12 минут

— долгота 33 градуса выраженная в часах — 2 ч 12 м.

Определяем время нашего местного полдня по Гринвичу:

12ч00м — 2ч12м = 9ч48м

Добавляем разницу часов (что на руке или рядом) с Гринвичем:

9ч48м + 4ч = 13ч 48 м.

Это и есть время полдня по нашим часам (что на руке или рядом) в месте с долготой 33 градуса восточного полушария (помним — с точностью 30 минут, т.к. Солнце не всегда в 12.00 находится в верхней кульминации). Для точного подсчета судоводители используют астрономические таблицы.

Теперь поясное время. Надо перевести долготу места в часы и округлить до ближайшего часа.

Например: долгота 142,9 град Восточная.

142,9/15=9,526

Значит 10-й восточный часовой пояс. Т.е. на 10 часов больше чем на Гринвиче.

Несколько слов о восходе Солнца. На Экваторе Солнце всегда восходит около 6 часов утра по местному времени, соответственно заходит в районе 18 часов. Дальше на Север или Юг время восхода и захода Солнца зависит от широты места и времени года. Но в дни весеннего и осеннего равноденствия на всех широтах Солнце восходит и заходит, как на Экваторе – около 6 и 18 часов местного времени.

На примере Санкт-Петербурга и всех мест на широте 60 градусов северной широты. Время местное:

20 марта восход в 6 ч заход в 18.15

21 июня восход в 2 ч 36 м заход в 21.28

22 сентября восход в 5 ч 45 м заход в 18 часов

21 декабря восход в 8 ч 5 м заход в 14.55

Использовал: «Мореходная астрономия» Б.И. Красавцев (Москва «Транспорт» 1986), МАЕ 2012.

Вся наша жизнь связана со временем и регулируется периодической сменой дня и ночи, а также времён года. Вам известно, что Солнце всегда освещает только половину земного шара: на одном полушарии — день, а на другом в это время ночь. Следовательно, на нашей планете всегда есть точки, где в данный момент полдень, и Солнце находится в верхней кульминации, а есть полночь, когда Солнце находится в нижней кульминации.

Момент верхней кульминации центра Солнца называется истинным полднем, момент нижней кульминации — истинной полночью. А промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями центра Солнца называется истинными солнечными сутками.

Казалось бы, их можно использовать для точного счёта времени. Однако из-за эллиптической орбиты Земли, солнечные сутки периодически меняют свою продолжительность. Так, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, она движется по орбите примерно со 30,3 км/с. А через полгода Земля оказывается в самой удалённой точке от Солнца, где её скорость падает на 1 км/с. Такое неравномерно движение Земли по своей орбите вызывает неравномерное видимое перемещение Солнца по небесной сфере. Иными словами, в разное время года Солнце «перемещается» по небу с различной скоростью. Поэтому продолжительность истинных солнечных суток постоянно меняется и пользоваться ими в качестве единицы измерения времени неудобно. В связи с этим в повседневной жизни используются не истинные, а средние солнечные сутки, продолжительность которых принята постоянной и равной 24 часам. Каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд.

Измерение времени солнечными сутками связано с географическим меридианом. Время, измеренное на данном меридиане, называется его местным временем, и оно одинаково для всех пунктов, находящихся на нём. При этом, чем восточнее земной меридиан, тем раньше на нём начинаются сутки. Если учесть, что за каждый час наша планета поворачивается вокруг своей оси на 15о, то разность времени двух пунктов в один час соответствует и разности долгот в 15°. Следовательно, местное время в двух пунктах будет отличаться ровно на столько, на сколько отличается их географическая долгота, выраженная в часовой мере:

T1 – T2 = λ1 – λ2.

Из курса географии вам известно, что за начальный (или, как его ещё называют, нулевой) меридиан принят меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию, находящуюся недалеко от Лондона. Местное среднее солнечное время Гринвичского меридиана называется всемирным временем — Universal Time (сокращённо UT).

Зная всемирное время и географическую долготу какого-либо пункта, можно легко определить его местное время:

T1 = UT + λ1.

Эта формула также позволяет находить географическую долготу по всемирному времени и местному времени, которое определяется из астрономических наблюдений.

Однако, если бы в повседневной жизни мы с вами пользовались местным временем, то по мере передвижения между населёнными пунктами, находящимися восточнее или западнее постоянного места проживания, нам бы приходилось непрерывно передвигать стрелки часов.

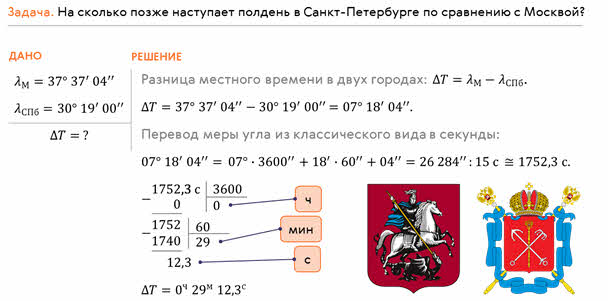

Для примера, давайте определим, на сколько позже наступает полдень в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой, если их географическая долгота заранее известна.

Иными словами, в Санкт-Петербурге полдень наступит примерно на 29 мин 12 с позднее, чем в Москве.

Возникающие неудобства столь очевидны, что в настоящее время практически всё население земного шара пользуется поясной системой счёта времени. Она была предложена преподавателем из США Чарльзом Даудом в 1872 году для использования на железных дорогах Америки. А уже в 1884 году в Вашингтоне прошла Международная меридианная конференция, итогом которой стала рекомендация применения гринвичского времени в качестве всемирного времени.

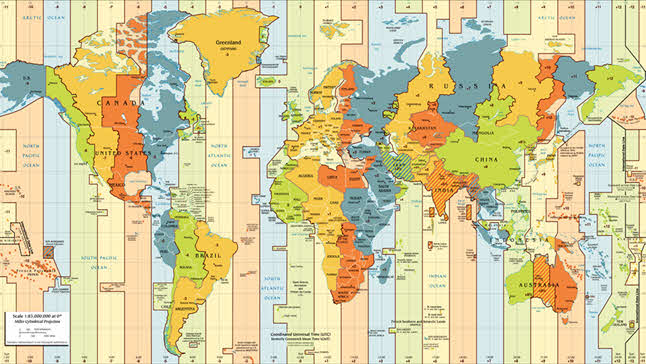

Согласно этой системе, весь земной шар разделён на 24 часовых пояса, каждый из которых простирается по долготе на 15° (или на один час). Часовой пояс Гринвичского меридиана считается нулевым. Остальным же поясам в направлении от нулевого на восток присвоены номера от 1 до 23. В пределах одного пояса во всех пунктах в каждый момент поясное время одинаково, а в соседних поясах оно отличается ровно на один час.

Таким образом, поясное время, которое принято в конкретном месте, отличается от всемирного на число часов, равных номеру его часового пояса:

Т = UT + n.

Если посмотреть на карту часовых поясов, то не трудно заметить, что их границы совпадают с меридианами только в малонаселённых местах, на морях и океанах. В остальных же местах границы поясов для большего удобства проведены по государственным и административным границам, горным хребтам, рекам и другим естественным рубежам.

Также от полюса до полюса по поверхности земного шара проходит условная линия, по разные стороны которой местное время отличается почти на сутки. Эта линия получила название линии перемены даты. Она примерно проходит по меридиану 180о.

В настоящее время более надёжным и удобным временем считается атомное время, которое было введено Международным комитетом мер и весов в 1964 году. А эталоном времени были приняты атомные часы, ошибка хода которых примерно составляет одну секунду за 50 тысяч лет. Поэтому с 1 января 1972 года страны земного шара ведут счёт времени по ним.

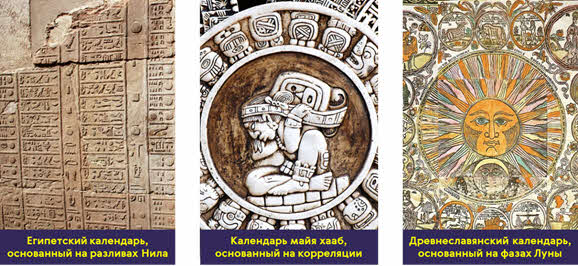

Для счёта длительных промежутков времени, в которых устанавливается определённая продолжительность месяцев, их порядок в году и начальный момент отсчёта лет, был введён календарь. В его основе лежат периодические астрономические явления: вращение Земли вокруг оси, изменение лунных фаз, обращение Земли вокруг Солнца. При этом любая календарная система (а их насчитывается более 200) опирается на три основные единицы измерения времени: средние солнечные сутки, синодический месяц и тропический (или солнечный) год.

Напомним, что синодический месяц — это промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Он примерно равен 29,5 суток.

А тропический год — это промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Его средняя продолжительность с 1 января 2000 года составляет 365 д 05 ч 48 мин 45,19 с.

Как видим, синодический месяц и тропический год не содержат в себе целого числа средних солнечных суток. Поэтому многие народы по-своему пытались согласовать сутки, месяц и год. Это, в последствии, и привело к тому, что в разное время у разных народов была своя календарная система. Однако все календари можно условно разделить на три типа: лунные, лунно-солнечные и солнечные.

В лунном календаре год делится на 12 лунных месяцев, которые попеременно содержат в себе 30 или 29 суток. Вследствие этого, лунный календарь короче солнечного года примерно на десять суток. Такой календарь получил широкое распространение в современном исламском мире.

Лунно-солнечные календари самые сложные. В их основе лежит соотношение, что 19 солнечных лет равны 235 лунным месяцем. Вследствие этого, в году содержится 12 или 13 месяцев. В настоящее время такая система сохранилась в еврейском календаре.

В солнечном календаре за основу берётся продолжительность тропического года. Одним из первых солнечных календарей считается древнеегипетский календарь, созданный примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. В нём год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. А в конце года добавлялось ещё 5 праздничных дней.

Непосредственным предшественником современного календаря был календарь, разработанный 1 января 45 года до нашей эры в Древнем Риме по приказу Юлия Цезаря (отсюда и его название — юлианский).

Он содержал в себе 365,25 суток, что соответствовало известной в то время длине тропического года. Для удобства в нём три года считалось по 365 суток. А в каждый год, кратный четырём, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале. Такой год был назван високосным.

Но и юлианский календарь не был совершенным, так как в нём продолжительность календарного года отличалась от тропического года на 11 минут и 14 секунд. Казалось бы, всего-ничего. Но к середине 16 века было замечено смещение дня весеннего равноденствия, с которыми связаны церковные праздники, на 10 суток.

Чтобы компенсировать накопившуюся ошибку и избежать подобного смещения в будущем, в 1582 году римский папа Григорий XIII провёл реформу календаря, передвинувшую счёт дней на 10 суток вперёд.

При этом, чтобы средний календарный год лучше соответствовал солнечному, Григорий XIII изменил правило високосных лет. По-прежнему високосным оставался год, номер которого кратен четырём, но исключение делалось для тех, которые были кратны ста. Такие годы были високосными только тогда, когда делились ещё и на 400. Например, 1700, 1800 и 1900 годы являлись простыми. А вот 1600 год и 2000 — високосными.

Исправленный календарь получил название григорианского календаря или календаря нового стиля.

В России новый стиль был введён лишь в 1918 году. К этому времени между ним и старым стилем накопилось разница в 13 дней.

Однако старый календарь всё ещё жив в памяти многих людей. Именно благодаря ему во многих странах бывшего СССР в ночь с 13 на 14 января отмечается «старый Новый год».

1. Измерение времени. Вся наша жизнь связана со временем и регулируется периодической сменой дня и ночи, а также времён года. На этих природных повторяющихся явлениях базируются основные единицы измерения времени — сутки, месяц, год. Широко используемая единица для измерения времени — сутки — связана с периодом вращения Земли вокруг своей оси.

Момент верхней кульминации центра Солнца называется истинным полднем, момент нижней кульминации — истинной полночью. Промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями центра Солнца называется истинными солнечными сутками. Время, прошедшее от момента нижней кульминации центра солнечного диска до любого другого его положения на одном и том же географическом меридиане, называется истинным солнечным временем (T¤).

Необходимо отметить, что истинные солнечные сутки периодически меняют свою продолжительность. Это вызывается двумя причинами: во-первых, наклоном плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора, во-вторых, эллиптической формой орбиты Земли. Когда Земля находится на участке эллипса, расположенном ближе к Солнцу (на рис. 18 это положение показано слева), то она движется быстрее. Через полгода Земля окажется в противоположной части эллипса и будет перемещаться по орбите медленнее. Неравномерное движение Земли по своей орбите вызывает неравномерное видимое перемещение Солнца по небесной сфере, т. е. в разное время года Солнце перемещается с различной скоростью. Поэтому продолжительность истинных солнечных суток постоянно меняется и пользоваться ими в качестве единицы измерения времени неудобно. По этой причине в повседневной жизни используются не истинные, а средние солнечные сутки, продолжительность которых принята постоянной. Устанавливаются они по движению среднего экваториального Солнца — воображаемой точки, которая движется равномерно по небесному экватору и в точках весеннего и осеннего равноденствия совпадает с центром истинного Солнца. Верхнюю кульминацию среднего экваториального Солнца называют средним полднем, а промежуток времени между двумя последовательными средними полднями — средними солнечными сутками. Продолжительность их всегда одинакова. Средние солнечные сутки делят на 24 часа. Каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд. За начало средних солнечных суток принимается средняя полночь, т. е. момент нижней кульминации среднего экваториального Солнца. Время, протёкшее от момента нижней кульминации среднего экваториального Солнца до любого другого его положения на одном и том же географическом меридиане, называется средним солнечным временем (Тср).

Разность между средним солнечным временем и истинным солнечным временем в один и тот же момент называется уравнением времени. Оно обозначается греческой буквой п. Можно записать следующее равенство:

Величина уравнения времени п обычно приводится в астрономических календарях. Приблизительно её можно найти по графику (рис. 19), из которого видно, что четыре раза в год уравнение времени п равно нулю. Это происходит примерно 14 апреля, 14 июня, 2 сентября и 24 декабря. Уравнение времени п принимает наибольшие численные значения около 14 февраля (h = +14 мин) и 3 ноября (h = -16 мин).

Различают также звёздные сутки (около 23 ч 56 мин 4 с). Звёздные сутки равны промежутку времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями точки весеннего равноденствия. Момент верхней кульминации этой точки, принимаемый за начало звёздных суток, считается 0 часов звёздного времени. Время, протёкшее от момента верхней кульминации точки весеннего равноденствия до любого другого её положения на одном и том же географическом меридиане, называется звёздным временем.

Рисунок 19 — График уравнения времени

2. Определение географической долготы. Измерение времени солнечными сутками связано с географическим меридианом. Время, измеренное на данном меридиане, называется местным временем данного меридиана, и оно одинаково для всех пунктов, находящихся на нём. Кульминация любой точки небесной сферы происходит в разное время на разных меридианах земного шара. Причём, чем восточнее земной меридиан, тем раньше в пунктах, лежащих на нём, происходит кульминация или начинаются сутки. Так как Земля за каждый час поворачивается на 15°, то разность времени двух пунктов в один час соответствует и разности долгот в 15° (в часовой мере 1 час). Отсюда можно сделать вывод: разность местного времени двух пунктов на Земле численно равна разности значений долготы, выраженных в часовой мере. Для пунктов земной поверхности, расположенных на географических долготах l1 и l2, получим:

Формула (1)

За начальный (нулевой) меридиан для отсчёта географической долготы принят меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию близ Лондона. Местное среднее солнечное время Гринвичского меридиана называется всемирным временем. Все сигналы точного времени соответствуют минутам и секундам всемирного времени. В астрономических календарях и ежегодниках моменты большинства явлений указываются по всемирному времени. Моменты этих явлений по местному времени какого-либо пункта легко определить, зная долготу этого пункта от Гринвича.

Если в данный момент на Гринвичском меридиане всемирное время будет Т0, то в местности с географической долготой l будет Тl. Следовательно, формула (1) при l0 = 0 примет вид:

Данная формула позволяет находить географическую долготу по всемирному времени (Т0) и местному времени (Тl), которое определяется из астрономических наблюдений. С другой стороны, зная долготу места наблюдения (l) и всемирное время (Т0), можно определить местное время (Тl):

Различие между местным временем даже не очень далеко расположенных друг от друга населённых пунктов создаёт неудобства в повседневной жизни. Так, например, местное время в Бресте и Витебске отличается на 26 мин. Жители этих городов, приезжая друг к другу в гости, должны были бы постоянно переводить стрелки часов. Отсюда возникла необходимость введения поясной системы счёта времени. Согласно этой системе, весь земной шар разделён на 24 часовых пояса, каждый из которых простирается по долготе на 15° (или 1 ч). Часовой пояс Гринвичского меридиана считается нулевым. Остальным поясам в направлении от нулевого на восток присвоены номера от 1 до 23. В пределах одного пояса во всех пунктах в каждый момент поясное время одинаково. В соседних поясах оно отличается ровно на один час. Границы поясов в малонаселённых местах, на морях и океанах проходят по меридианам, отстоящим на 7,5° к востоку и западу от центрального меридиана данного часового пояса. В остальных районах границы поясов для большего удобства проведены по государственным и административным границам, горным хребтам, рекам и другим естественным рубежам.

Зная всемирное время (Т0) и номер пояса данного места (n), можно найти поясное время:

Формула (3)

Исключив из формул (1) и (3) Т0, получим соотношение, позволяющее определять географическую долготу по поясному времени (Тn) и времени для местности с географической долготой l (Тl):

Фильм. Измерение времени.

В целях экономии и рационального распределения электроэнергии в течение суток на летний период в некоторых странах весной стрелки часов переводят на час вперёд — вводят летнее время, а осенью снова на час назад.

Существует граница, открывающая новую дату и день недели. Международная линия перемены дат проходит через Берингов пролив между островами Тихого океана от Северного полюса до Южного полюса (меридиан 180°).

Более надёжным и удобным временем считается атомное время, которое было введено Международным комитетом мер и весов в 1964 г. За эталон приняты атомные (квантовые) часы. По таким часам секунда — это промежуток времени, за который проходит 9 192 631 770 колебаний электромагнитной волны, излучаемой атомом цезия. С 1 января 1972 г. все страны земного шара ведут счёт времени по атомным часам.

Атомное время очень удобно для исследования Земли, потому что с его помощью можно изучать неравномерности во вращении нашей планеты. Ошибка хода атомных часов невелика — примерно 1 с за 50 тыс. лет.

3. Календарь. Календарь — это система счёта длительных промежутков времени, в основе которой лежат периодические астрономические явления: вращение Земли вокруг оси, изменение лунных фаз, обращение Земли вокруг Солнца. Любая календарная система опирается на три основные единицы измерения времени, а именно: средние солнечные сутки, синодический (или лунный) месяц и тропический (или солнечный) год.

Рис. 20. Антикитерский механизм (фрагмент, найденный археологами, и воссозданная на его основе модель)

Синодический месяц — это промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Он равен 29,5306 суток. Тропический год — промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Он равен 365,2422 суток. Из-за медленного движения точки весеннего равноденствия навстречу Солнцу, вызванного прецессией, Солнце оказывается в той же точке неба относительно звёзд через промежуток времени на 20 мин 28 с больший, чем тропический год. Он называется звёздным годом и содержит 365,2564 средних солнечных суток.

Синодический месяц и тропический год не содержат целого числа средних солнечных суток, поэтому невозможно подобрать такое целое число тропических лет, в которых содержалось бы целое число синодических месяцев и целое число средних солнечных суток. Стремление согласовать между собой сутки, месяц и год привело к тому, что в разные эпохи у различных народов было создано много видов календарей, которые можно условно разделить на три типа: лунные, лунно-солнечные и солнечные. На рисунке 20 показано механическое приспособление, созданное древнегреческими астрономами во II в. до н. э. для расчёта движения Луны, Солнца и планет в календарных целях.

Рисунок 21 — Древний римский календарь

В лунном календаре год делится на 12 месяцев, содержащих попеременно 30 или 29 суток. Всего в лунном календаре 354 или 355 средних солнечных суток, т. е. он короче солнечного года примерно на 10 суток. Этот календарь получил широкое распространение в странах Ближнего Востока и принят в современном исламском мире. Из-за того что лунный год имеет меньше дней, чем тропический, у мусульман начало года постоянно перемещается по сезонам и выпадает то на весну, то на лето, то на зиму, то на осень.

Лунно-солнечные календари наиболее сложные. В них сумма некоторого количества лунных месяцев приблизительно соответствует продолжительности тропического года. В основе этих календарей лежит соотношение: 19 солнечных лет равны 235 лунным месяцам (с ошибкой около 2 ч). Год делится на 12 месяцев, каждый из которых начинается с новолуния. В настоящее время такая система сохранилась в еврейском календаре. Он содержит 12 или 13 месяцев в году. Продолжительность некоторых месяцев каждый год меняется, начало года всегда приходится на осень, но не совпадает с одной и той же датой григорианского календаря.

Римляне первоначально исчисляли время лунными годами. Новый год начинался 1 марта. До сих пор некоторые месяцы современного календаря называются в соответствии с этой традицией: сентябрь — «седьмой», декабрь — «десятый» и т. д. Впоследствии первый день года был перенесён римлянами на 1 января, так как с 153 г. до н. э. в этот день вступали в должность консулы (рис. 21).

Рисунок 22 — Медаль, выпущенная в память о введении григорианского календаря

Одним из первых солнечных календарей считается египетский, созданный в 4-м тыс. до н. э. По этому календарю год состоял из 12 месяцев по 30 дней в каждом, а в конце года добавлялось ещё 5 праздничных дней. Современный календарь берёт начало от солнечного римского календаря, появившегося в результате реформы Юлия Цезаря (отсюда его название — юлианский), проведённой 1 января 45 г. до н. э. Средняя продолжительность года, согласно этому календарю, была равна 365,25 суток, что соответствовало известной в то время длине тропического года. Для удобства три года подряд считали по 365 дней, а на четвёртый (високосный) добавляли лишние сутки — 366 дней. Год состоял из 12 месяцев: нечётные месяцы — 31 день, чётные — 30 дней; только февраль простого, невисокосного, года содержал 28 дней.

Вследствие того что продолжительность юлианского года длиннее тропического на 11 мин 15 с, за 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки, а за 400 лет — около трёх суток. С течением времени календарь запаздывал всё больше и больше. Поэтому в конце XVI в. весеннее равноденствие наступало не 21, а 11 марта. Ошибка была исправлена в 1582 г., когда глава католической церкви папа Григорий ХШ создал специальную комиссию по реформе календаря, передвинувшую счёт дней на 10 суток вперёд и вернувшую весеннее равноденствие на 21 марта. Исправленный календарь получил название григорианского календаря или календаря нового стиля. В честь его введения была отчеканена памятная медаль (рис. 22). Систему счёта времени по юлианскому календарю сейчас называют старым стилем.

Високосный год в григорианском календаре — каждый четвёртый, за исключением годов с целым числом столетий (например, 1700, 1800). Такой год считается високосным только тогда, когда число сотен делится на 4 без остатка.

В России этот календарь был введён со среды 31 января 1918 г. Следующий день уже был 14 февраля, так как к тому времени календарная разница между новым и старым стилем достигла 13 дней. Это различие в 13 суток будет сохраняться до 15 февраля 2100 г. по старому стилю, или до 28 февраля 2100 г. по новому стилю. После этой даты оно увеличится на одни сутки и станет равным 14 суткам.

Григорианский календарный год длиннее солнечного года на 26 с. Лишние сутки накопятся только в L в. н. э., потому что разница в один день набегает за 3280 лет.

Необходимо отметить, что и григорианский календарь не лишён недостатков: неодинаковая продолжительность месяцев, неравные кварталы, несогласованность чисел месяцев с днями недели.

Много вопросов вызывают и привычные названия месяцев. Так, июль назван в память о римском императоре Юлии Цезаре, август — в честь римского императора Октавиана Августа. Остальные месяцы календаря получили свои названия по-разному: например, январь — в честь римского бога Януса, февраль — в честь ежегодных языческих обрядов очищения, март — по имени бога Марса, май — богини Майи, июнь — богини Юноны. Названия «сентябрь», «октябрь», «ноябрь», «декабрь» переводятся с латинского языка соответственно как «седьмой», «восьмой», «девятый», «десятый» и в настоящее время не соответствуют этой нумерации.

Кроме счёта месяцев в годах, следует вести счёт и самим годам. Для этой цели издревле использовались эры, т. е. длительные промежутки счёта лет. Эрой называется исходный пункт каждого летоисчисления. У разных народов эры были разные и связывались с какими-либо знаменательными событиями или с годами правления царей и императоров.

В Риме использовалась эра от основания Рима (753 г. до н. э.) и счёт годов от назначения консулов. В средневековой Европе была распространена эра Диоклетиана, считавшаяся от восшествия на престол императора Диоклетиана (29 августа 284 г. н. э.). Она применялась до XV в.

В Древней Греции применялась эра Олимпиад (начало 776 г. до н. э.). Олимпиады проводились раз в четыре года.

Иудеи отсчитывают начало эры от сотворения мира — от 3761 г. до н. э.

Христиане использовали эру от сотворения мира, принимая начало в 5508 г. до н. э. Эру от Рождества Христова рассчитал папский архивариус Дионисий Малый в 525 г. Он приравнял 248 г. эры Диоклетиана к 532 г. от рождения Христа. Эра от Рождества Христова, или новая эра (наша эра), частично начала применяться с Х в., а повсеместно в католических странах — лишь с XV в. В России она была введена в 1700 г. указом Петра I, согласно которому после 31 декабря 7208 г. от сотворения мира наступило 1 января 1700 г.

Мусульмане всего мира используют свою эру, которая называется хиджра и ведёт счёт лет от даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, что произошло в сентябре 622 г. н. э.

Главные выводы 1. Промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями центра солнечного диска на одном и том же географическом меридиане называется истинными солнечными сутками. 2. Из-за неравномерности истинных солнечных суток в повседневной жизни используются средние солнечные сутки, продолжительность которых постоянна. 3. Звёздные сутки — промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями точки весеннего равноденствия на одном и том же географическом меридиане. 4. Географическая долгота данной местности определяется разностью между местным и всемирным временем. 5. Календарь — это система счёта длительных промежутков времени, в основе которой лежат периодические астрономические явления. Мы живём по григорианскому календарю.

Контрольные вопросы и задания

1. Чем отличаются истинные солнечные сутки от средних солнечных суток?

2. Что называют звездными сутками?

3. Что понимают под уравнением времени?

4. Что понимают под всемирным временем?

5. Что понимают под линией перемены дат? Где она проходит?

6. Назовите календарные системы. На каких принципах они строятся?

7. В чем состоит отличие григорианского календаря от юлианского?

8. Почему нельзя создать абсолютно точный календарь?

9. Найдите разницу в местном времени для городов Гродно и Могилев.

10. В местный полдень капитан корабля отметил 14 ч 13 мин 46 с по хронометру, идущему по гринвичскому времени. Определите географическую долготу корабля.

11. 22 июня наблюдатель определил, что средний местный полдень наступил в 8 ч 40 мин всемирного времени, а высота Солнца в этот момент была равна 62°10′. Склонение Солнца в этот день δ = +23°26′. Определите географические координаты наблюдателя.

Проверь себя

Выбор тем