Как обещал, начинаю изредка выкладывать материалы по археологии. Сегодня будет большой текст (без картинок).

Я размещу научно-популярный материал, позволяющий увидеть современные научные представления об этом крупном сражении. И последние открытия, связанные с его изучением (спойлер – удалось точно определить место, где же оно происходило)

Что можно узнать в этом тексте?

1. Какова численность русских войск, принимавших участие в этом сражении, по современным научным подсчетам?

2. Как было обнаружено точное место сражения (самое важное и интересное в этом нарративе)?

Стенограмма эфира программы «Родина слонов» с кандидатом исторических наук, начальником военно-исторического отряда Института археологии РАН Олегом Викторовичем Двуреченским.

Послушать запись можно здесь https://vk.com/id143900787?w=wall-98395516_5423 Ниже – текстовое изложение основных моментов беседы.

Михаил Родин: Сегодня мы будем говорить о Куликовской битве, о мифах, которые с ней связаны и о том, как сейчас выглядит Куликовская битва в научном понимании.

Олег Двуреченский: Прежде всего, само название «Куликовская битва» уже отчасти является мифом XVI в. Упоминания в самых ранних летописях ни о какой «Куликовской битве» не было. Донское побоище.

Каждому человеку, который любит свою Родину, представляется, что такое кульминационное событие в русской истории не может быть несопоставимым по своим масштабам, значению с, допустим, Великой Отечественной войной, только XIV веке. И отсюда цифры, начиная с Татищева – 600 тыс. участников сражения.

Кстати, уже в начале XX века великий историк Веселовский довольно точно определял на основании письменных источников, анализа других битв, феодального права, численности населения того времени цифру, которая шокировала общественное сознание: 6-7 тыс.

А вокруг цифры росли и росли. Человек не мог себе представить крупное историческое событие, которое измерялось бы другими масштабами. Так работает общественное сознание. Оно давит и на историков.

Стереотип – модернизация целей и задач, по которым происходила битва. Экстраполировать наше сегодняшнее понимание патриотизма, Родины, государственности на конец XIV в. – вполне понятное, но неблагодарное явление с точки зрения реконструкции того, как это было.

Михаил Родин: Есть классические письменные источники. Как мы там видим это сражение?

Олег Двуреченский: Очень важный и хороший вопрос. Самые ранние письменные источники – упоминания в летописях. Рогожский летописец, Симеоновская, Софийская, Новгородская IV летописи – там довольно короткое и предельно точное описание этих сражений. Именно там указано место сражения. Если вы возьмёте более поздние источники, то, как правило, географическое место нигде не указано. Либо оно завуалировано, и мы сталкиваемся с тем самым Куликовым полем, и т.д. и т.п.

А какое место указано? Это слияние Дона и Непрядвы. Вы можете просто взять циркуль, воткнуть его в карту и прокрутить некий радиус: сколько в течение дня мог пройти пеший человек, сколько – проехать кавалерист. Мы по ранним летописным источникам имеем географическую точку.

И она во многом ограничивает фантазию исследователя, потому что когда я сказал о циркуле, хочется его воткнуть и прокрутить на 360 градусов. Многие историки так и делали.

Начиная с XV века появляются уже скорее литературные памятники, которые обрастают огромным количеством уточнений, имён, фамилий, эпизодов и т.д. Но надо понять, что огромное количество людей, которые служили потом в качестве боярских и дворянских родов, хотели приписать или повлиять на прошлое, включая своих вымышленных или настоящих предков в это сражение.

Сами письменные источники создавались всё-таки не западноевропейскими хронистами. Писали священники, специальные люди. И надо понять, что они во многом воспринимали это с позиций религиозных. Им зачастую была важна не фактология, а мифология.

Нельзя сказать, что всё можно выбросить. С этим надо долго и тщательно работать, и еще не одно поколение будет обращаться к этим источникам. Но любой свидетель рассказывает о любом событии, исходя из своей позиции, но только факты и улики, лежащие на месте преступления или исторического сражения, беспристрастны. Конечно, даже улики могут быть изъяты. Об этом – отдельный разговор.

Но важно понять, что даже те крошки, которые мы находим, хотя это уже не одна сотня вещей, тем не менее, позволяют нам уточнить и размеры, и масштабы, и тип боя. Но не только они. Современные исторические исследования, которые не связаны непосредственно с Донским побоищем, но которые занимаются историей других сражений, занимаются налоговой системой, описывают, с какого количества людей платился так называемый выход. Этот налог вполне подсчитываем. И он дает нам представление о численности служилых людей.

Мы обязаны реконструировать ландшафт. Например, мы знаем, что там «чисто поле». А правда ли оно чисто?

Михаил Родин: Когда сейчас мы приезжаем на Куликово поле, мы видим огромную ровную поляну.

Олег Двуреченский: Это агроландшафт, созданный советскими колхозниками. Которые распахивали поля, сводили леса, выравнивали балки и овраги.

Но стоит применить палеоландшафтные методы, что сделала выдающаяся исследовательница Майя Павловна Гласко, которая самоотверженным трудом много лет проводила эти исследования: тысячи, десятки тысяч шурфов, чтобы реконструировать, как выглядело место сражения на конец XIV в.

Михаил Родин: Шурфы – это маленькие раскопчики метр на метр, с помощью которых смотрят, как выглядит почва.

Олег Двуреченский: Шурфами, зондажами восстанавливали, какой была глубина балки. Современные балки – просто небольшие ложбинки. А в те времена они достигали двух с половиной метров, они поросли лесом, края их были заболочены.

Сейчас, если приедем на место сражения, на Красный холм, где стоит колонна, мы просто увидим огромные поля. Но если мы попытаемся 3D реконструировать это место, то увидим так называемые плакоры. Это горизонтальные сухие протяженные участки, свободные от овражно-балочной сетки. Это участки, на которых возможно было сражение.

Благодаря этим исследованиям у нас есть на огромной территории вокруг слияния Дона и Непрядвы всего три таких плакора, три свободных для полевого сражения участка. И только один из этих трёх реконструированных сейчас участков имеет подступы как с юга, так и с севера. Остальные два представляют собой «мешки», ограниченные водой.

И именно на этом участке за 12 лет работ нашли скопление вещей, которые иллюстрируют нам вооружение XIII-XV, или даже совсем узко: конца XIV-начала XV вв. Оно (скопление) по фронту примерно полтора километра, а глубиной – порядка 4 км.

Примерно пять лет мы ходили в тех самых 360 градусах. И когда у нас появилась эта вот карта, поняли, что наши поисковые участки до 40% попадали в лесную зону того времени. И она была пустая.

Михаил Родин: Эти раскопки – 2000-х годов уже.

Олег Двуреченский: Да, с 2002 г.

Михаил Родин: Что вы там нашли?

Олег Двуреченский: Основная часть находок происходит из двух крупных скоплений. Прежде всего, все наши попытки искать по старой схеме: стояли русские войска, их атаковала ордынская рать, прорвала левый фланг, был нанесен удар засадного полка – вот там, где должны были стоять наши войска, нет находок. Находки пошли по центру, между двумя участками, где, как мы предполагали, должны были строиться подразделения.

Изучать ратное поле, не понимая, как строились в те времена, бесполезно. Войска строились в два перелета стрелы, это примерно 200 шагов. А мы начали находить только посередине. Причем и наконечники стрел. Но в основном – обломки рубящего оружия: боевых топоров, сабель. Вещи, которые относятся к поясной гарнитуре, сумки, ордынские монеты. В чистом поле.

Реконструкция вполне соответствует описанию средневекового сражения того времени: это кавалерийская сшибка, или, как она тогда называлась, суим. Это не некая стоящая рать, которая принимает на себя удар. Я пять лет работ потратил, чтобы проверить эту версию. Я исходил все участки, где, как мы считаем, стояло наше подразделение. И только посередине у нас пошли находки. Было порядка 50-ти таких фрагментов. Это свидетельствовало о сшибке тяжеловооруженной конницы.

Кавалерийские сражения вообще мало оставляют находок. Оно, действительно, могло длиться всего несколько часов. Но эта сшибка была очень кровопролитной. И мы видим находки, вытянувшиеся по всему фронту. И только, действительно, на левом фланге эти находки вытягиваются неким шлейфом в сторону первоначальных русских позиций. Может быть, это подтверждает, что этот фланг, выстроенный в линию, был прорван. Находки косвенно об этом говорят. Есть некий прогиб их на северо-восток.

Работами и Михаила Ивановича Гоняного, и Майи Павловны Гласко было установлено, что к этому месту тянется лесной массив. Он дубовый. Та самая дубрава, по всей видимости, была. И возможно, действительно, засадный полк мог за ней или в ней скрываться. Этот лес видел Пётр I. Он призывал маркировать каждое дерево, когда шёл в Воронеж строить свой флот. Он призывал не трогать эти деревья, чтобы их не рубили на всякие нужды. Свели их, конечно, в течение столетий. Музей-заповедник посадил молодые дубы на этом месте, и через несколько десятков лет мы увидим эту дубраву снова.

Это не может быть просто совпадением: и прогиб находок, и дубрава.

Михаил Родин: А что говорит археология о количестве сражавшихся?

Олег Двуреченский: Самые первые документы, которые фиксируют численность русской рати, относятся ко временам Ивана Грозного, когда смотры войск с переписью поименно каждого воина дошли до нас. Самое крупное войско, которое было собрано в XVI в., это Полоцкий поход. Когда читаем польские источники, то там 300, 600, 700 тыс. русских. А когда берем документ: русская рать состояла из 36 тыс. воинов.

Из кого состояла русская рать во времена Ивана Грозного? Прежде всего, это служилые дворяне, стрельцы, которых не было в XIV в., служилые татары, которых не было в XIV в., казаки, которых тоже не было в XIV в. Ну и некие охочие вятские ребята, которые пришли послужить.

Остается только одна корпорация. Это, собственно, служилые дворяне. Во времена Ивана Грозного это 15 тысяч человек. Но территория, с которой он собрал их, была значительно больше, чем территория, мобилизационный потенциал которой был у Дмитрия Донского.

Сколько примерно с каждого из городов, участвовавших в Донском побоище, в XVII веке, более богатом, более сильном, выходило людей (а мобилизационный потенциал к тому времени уж точно не уменьшился): от 5 до 10 тыс.

Воинские формирования XVI-XVII вв. исчисляются несколькими десятками тысяч человек, процесс сбора войска и транспортные издержки порой занимали несколько месяцев. Дмитрий же собрал войско быстро, в течение месяца. Это косвенно говорит о численности.

Мы знаем, сколько примерно у каждого князя было, потому что есть описания столкновений отдельных князей – сколько они выводили. Это всё укладывается, скажем, до 10 тысяч человек. Боевая часть достигала примерно 6-7 тысяч, а обеспечивающий персонал мог увеличить ее на треть или вдвое.

На моём поле помещается, там, где у нас фронт, где мы строим несколько рядов, в активной 4500. А если всё его заставить – 9 тысяч.

Ордынская часть вряд ли была больше. Мамай, конечно, собрал весь потенциал, который был. Но значительная часть Орды к тому времени уже откололась от него, и столица Сарай уже была взята. Мамай не был фигурой, обладающей решающим потенциалом.

Михаил Родин: Мы поговорили о количестве: от 4,5 до 9 тысяч человек с одной стороны. По тем временам это огромные масштабы. Теперь поговорим о составе этого войска.

Олег Двуреченский: Ходила в поход прежде всего служилая дворянская корпорация, прежде всего двор того или иного князя. Могла пойти, как бы сейчас сказали, охранная служба купеческих корпораций. Могли выйти городовые полки. Но городовой полк, как доказал Сергей Заремович Чернов, это не ополчение горожан, это прежде всего служилая дворянская корпорация, которая была приписана к данному городу и должна была на момент осадного сидения и штурма собираться в городе. Она была фактически испомещена на земли вокруг города и должна была его оборонять.

Михаил Родин: Получается, на Куликовом поле не было «народного сражения». Сражались профессиональные воины.

Олег Двуреченский: Воины «по отечеству», как говорили.

Михаил Родин: Все конные.

Олег Двуреченский: Я думаю, что львиная доля сражающихся была кавалеристами.

Михаил Родин: При археологических раскопках удалось открыть какой-то новый эпизод этого сражения, который нигде не описан в письменных источниках. Вот о нём расскажите.

Олег Двуреченский: Последние три года мы работали в тылу ордынской армии. И вдруг мы обнаружили удивительную вещь: в два раза больше находок, чем с эпицентра. Причем находки очень странные: там и вещи, которые, возможно, связаны с каким-то походным инвентарем: это фрагменты серебряных чашек, поясная гарнитура итальянского образца XIV в., которую находили только в Крыму. Обломки сабель, огромное количество разных наконечников стрел.

На сегодняшний день порядка 60-70 находок вытянуты полосой. Эта полоса в 75 метров шириной, которая тянется практически на километр, обходит Хворостянский овраг.

Михаил Родин: То есть отступающих прижали к оврагу.

Олег Двуреченский: Ощущение, что был нанесен удар, они фактически побежали, произошла некая теснина, где они, скорее всего, скучковались и арьергард мог попасть под раздачу. То есть это еще одна тяжелая сшибка. Бой у Хворостянского оврага не описан нигде.

Михаил Родин: Есть еще известный миф о том, что со стороны Орды участвовали генуэзские наемники из Кафы. Археология подтверждает?

Олег Двуреченский: Нет, не подтверждает.

Михаил Родин: Нашли очень многое и видим, как сражение происходило. Но не найдено никаких захоронений в округе. И вообще осталось не так много, как могло было быть. Расскажите, почему?

Олег Двуреченский: Сразу после сражения вещи собирались. Если кого-то убивали, то фактически все вещи собирались и отвозились. Порой сражение новгородцев или псковичан могло идти всего два часа, а стояли и собирали на этом месте двое суток. Обычный хозяйственный топор в XVI в. стоил 45 копеек. А на одну копейку семья жила неделю.

Это, конечно, не было мародерством. Это была вполне оправданная военная практика для того, чтобы сестре, жене брата довезти его скарб.

Второй тезис: надо понимать, что когда Степан Дмитриевич Нечаев, местный дворянин, в XIX в. начал собирать находки, он и последующие дворяне собирали их в течение ста лет. Зона этих находок, полностью ложится на эту территорию. Находки эти исчезли в Гражданскую войну, когда грабили помещичьи усадьбы.

Потом применяли аммиачную селитру. Мы находим очень ржавые вещи, которые порой даже металлодетектором не берутся. Некоторые образцы кольчуг мы находили просто глазами.

Михаил Родин: Вы имеете ввиду, аммиачную селитру употребляли в советское время в качестве удобрений?

Олег Двуреченский: Конечно. Разрешающая способность наших приборов, которыми мы работали десять лет, была очень слабая, потому что финансирование науки в общем никакое. Покупалось многое за свой счет и самое дешевое. Пляжные металлодетекторы. Грабители ходили с приборами за 75-100 тысяч, а мы – за 8. И только в последние годы музей Куликова поля выделил такие приборы. И у нас тут же пошли находки в большом количестве. Это еще один фактор.

Но, тем не менее, скопления есть, есть зоны. Одна находка сама по себе не говорит ничего. Но когда вы вдруг находите панцирную пластину а рядом кольчужный обрывок, а рядом замок от сумки, который датирован этим временем, а еще в двадцати или ста метрах – монету и еще десять наконечников этого времени – пусть мне кто-нибудь расскажет, откуда они здесь взялись в чистом поле.

Михаил Родин: Хорошо. Более-менее теперь картина стала ясна. Можете рассказать теперь, какую роль это сражение сыграло в истории нашей страны? Преувеличена она или нет?

Олег Двуреченский: Современными словами это описать нельзя. Это сражение было одним из самых кровопролитных того времени. И масштаб его был одним из самых больших. Только не таким, как в XIX веке.

КАК БЫЛО НАЙДЕНО МЕСТО КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

e-news.su

Найдено место Куликовской битвы, которое искали…

Пространство Куликова поля было очень велико и отыскать на нем место знаменитой битвы можно было не только руководствуясь сведениями письменных источников (весьма приблизительных), но проведя ряд изысканий, прежде всего — археологических. Главным свидетельством Куликовской битвы, конечно же, стало бы обнаружение захоронений павших воинов Дмитрия Донского.

Но в 1820-е годы археология еще только-только делала первые шаги, да и историческая наука находилась в стадии формирования. Основную часть исследователей составляли различного рода любители, к которым относился и С. Д. Нечаев — директор училищ Тульской губернии, тульский помещик, декабрист, член «Союза благоденствия», близкий знакомый К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. Как и все декабристы, он проявлял большой интерес к героической борьбе русского народа против ордынских поработителей.

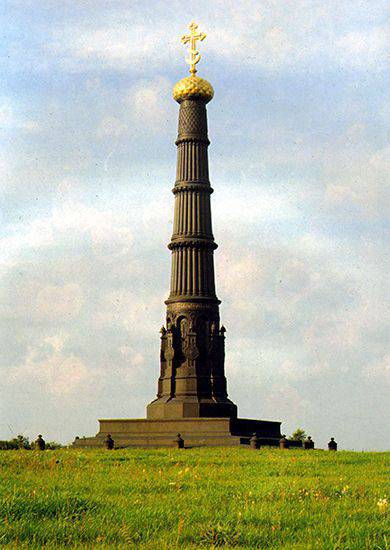

По инициативе Нечаева в июне 1820 года тульский гражданский губернатор В. Ф. Васильев поставил вопрос о сооружении памятника, «знаменующего то место, на котором освобождена и прославлена Россия в 1380 году». Памятник же этот предполагалось соорудить на месте великой битвы, которое якобы сумел отыскать Нечаев.

Еще не было никаких сведений о находках на месте битвы, не было никакого обоснования выбора места для памятника, но тульское дворянство уже выразило готовность «почтить память сынов Отечества достойным памятником». И 9 июля 1820 года губернатор Васильев обратился к генерал-губернатору Тульской, Орловской и Рязанской губерний А. Д. Балашеву с просьбой получить согласие императора Александра I на возведение памятника и сбор добровольных пожертвований. «Соизволение» императора последовало довольно быстро, и уже в августе 1820 года А. Д. Балашов обратился к известному скульптору И. П. Мартосу, «русскому Фидию», с предложением разработать проект памятника.

Только через год, в 1821 году, в журнале «Вестник Европы» [ч. 118, № 14, с. 125–129] появилась статья С. Д. Нечаева, в которой пытливый любитель старины попытался обосновать свою точку зрения на место Куликовской битвы. «Куликово поле, — писал Нечаев, — по преданиям историческим, заключалось между реками Непрядвою, Доном и Мечею. (Мы с вами уже видели, что русская география XVII — начала XIX веков определяла Куликово поле более широко. — Прим. авт.). Северная его часть, прилегающая к слиянию двух первых, и поныне сохраняет между жителями древнее наименование». Далее Нечаев указывал на сохранившиеся «в сем краю» топонимы — село Куликовка, сельцо Куликово, овраг Куликовский и т. д. В этих местах, по словам Нечаева, «выпахивают наиболее древних оружий, бердышей, мечей, копий, стрел, также медных и серебряных крестов и складней. Прежде соха земледельца отрывала и кости человеческие». Но «сильнейшим доказательством» (отметим это) своего мнения автор полагал «положение Зеленой дубравы, где скрывалась засада, «решившая кровопролитную Куликовскую битву». По мнению Нечаева, остатки дубравы и теперь существуют в дачах села Рожествена, или Монастырщины, лежащего на самом устье Непрядвы». Отталкиваясь от местоположения «Зеленой дубравы», Нечаев быстро реконструировал и все остальные топографические признаки Куликовской битвы, прибегая в основном к догадкам и общим рассуждениям. В частности, он указал на две «замечательные возвышенности, решительно господствующие над окрестностями», одна из которых, по его мнению, «не напрасно носит название Красного холма». Публикация сопровождалась рисунком находок, якобы сделанных им на Куликовом поле.

В 1823 году Нечаев опубликовал в «Вестнике Европы» другую заметку — «о найденных на Куликовом поле двух старинных оружиях» [ «Вестник Европы», 1823, ч.123, № 8, с. 307–311]. Читающую русскую публику первой половины 1820-х годов, а особенно «начальство», публикации Нечаева вполне удовлетворили, и ни тогда, ни до сих пор не появилось ни одного (!) критического разбора публикаций Нечаева.

Что ж, попробуем восполнить этот пробел. Во-первых, в глаза бросается заведомое сокращение границ Куликова поля до нынешних размеров, хотя Нечаев прекрасно знал, что границы Куликова поля распространяются гораздо дальше очерченных им, и об этом он случайно проговорился в своей второй публикации в «Вестнике Европы». Сообщая о своих находках, он пишет: «В 1819 году, весною при обрабатывании земли под сев, в Данковеком уезде, на поле Куликовом…» В Данковском уезде Рязанской губернии — то есть километров на десять-пятнадцать южнее того места, которое сам же Нечаев «назначил» местом Куликовской битвы!

«Сильнейшее доказательство» Нечаева о местоположении «Зеленой дубравы» вообще не выдерживает никакой критики. С чего Нечаев взял, что «Зеленая дубрава» — имя собственное? Да, в памятниках Куликовского цикла упоминается «дубрава» или «зеленая дубрава», скрывавшая засадный полк князя Владимира Серпуховского, ну и что? У нас в России летом все дубравы зеленые. Откуда следует, что «зеленая дубрава» — имя собственное?

Предметы, найденные Нечаевым на Куликовом поле (где именно? в каком месте?) и опубликованные им в «Вестнике Европы» в 1821 году, многократно воспроизводились и продолжают воспроизводиться в различных изданиях, посвященных Куликовской битве. Однако мы нигде не нашли никаких комментариев, интерпретирующих эти находки (кроме комментариев самого Нечаева, который все чохом датирует временем Куликовской битвы).

Мы обратились за помощью к известному археологу, члену-корреспонденту РАЕН, доктору исторических наук А. К. Станюковичу с просьбой прокомментировать находки Нечаева. Вот его интерпретация этих находок (рис. 5.5):

1 — стрелецкий бердыш, вторая половина XVI–XVII в.;

2 — наконечник татаро-монгольской стрелы («срезень»), XIII–XIV в.;

3 — крест нательный, середина XVII в.;

4 — крест нательный, XIV–XVI в.;

5 — крест нательный («вырожденный энколпион»), датированные находки относятся к XV в.;

6 — створка креста-энколпиона, конец XII — первая половина XIII в., южная Русь (Киев?);

7 — иконка-энколпий, XIV век, Новгород;

8 — нагрудный образок с изображением Святого Федора Стратилата, XII в.

Рис. 5.5. Находки, сделанные С. Д. Нечаевым на Куликовом поле

Как видим, только два из восьми предметов можно с натяжкой считать относящимися ко временам Куликовской битвы. При этом новгородская иконка-энколпий вовсе не обязательно связана с событиями 1380 года — известно, что находящаяся на Куликовом поле деревня Пруды «тесно связана с селом Новгородским, бывшим когда-то собственностью Новгородских владык, и, в свою очередь, выселена из Новгородской земли» [Нечаева А. А. Берега реки Непрядвы в их прошлом. «Тульский край», № 1–2 (8–9), февраль 1928 г., с. 47].

Что же касается утверждений Нечаева о каких-то массовых находках «старинных оружий» на облюбованном им месте Куликовской битвы, то этих находок никто, даже сам Нечаев, не видел, так что оставим это утверждение без комментариев.

Не знаем, кого как, но нас свидетельства Нечаева не убеждают. Зато гораздо любопытнее другой факт: помещик Нечаев был… владельцем той самой земли, на которой ныне возвышается сооруженный по его инициативе памятник Куликовской битве. Нечаеву принадлежало село Куликовка и 1358 десятин (около 1400 гектаров) земли в районе нынешнего Куликова поля. И именно свое землевладение ревнитель отеческой старины предложил «начальству» в качестве исторического места великой битвы. Несомненно, что самолюбию Нечаева весьма льстило, что историческое Куликово поле находится в пределах его земельных владений.

Между тем, выполняя монаршую волю и распоряжение начальства, в мае 1825 года на Куликовом поле побывал чиновник Михаил Макаров, который изложил свои впечатления в записке, адресованной генерал-губернатору А. Д. Балашеву [Опубликовано: Село Рожествено-Монастырщина и поле Куликово. Сочинение М. Н. Макарова. М., 1826]. В предисловии Макаров честно признавался, что описал «театр битв Дмитрия Донского с Мамаем», сообразуясь с местными преданиями, «может быть, для историка не заслуживающими особенного внимания, но зато для обыкновенных любителей старины довольно важными». То есть грань между «историками» и «обыкновенными любителями старины» была четко обозначена. В дальнейшем точка зрения «обыкновенных любителей старины» на Куликовские события стала основополагающей, и все историки писали свои сочинения о Куликовской битве, строго основываясь на этом фундаменте.

«Человек самый холодный здесь носит себя воображением по кровавым следам Дмитрия, — делится своими впечатлениями от вида Куликова поля Макаров (да уж, множество народу с тех пор носилось своим воображением по этим следам! — Прим. авт.). — Я, как мечтатель, будучи, так сказать, внутри всех достопамятностей Куликовских, кажется, уже слышал и адский свист Татар, и ржание их коней диких». Кроме эмоций, рассказ Макарова содержит некоторые поверхностные наблюдения туриста и местные предания, которым, впрочем, он сам не верит: «Красный холм не высок, и это не холм обыкновенный, а плоская возвышенность. Тут, говорят, были положены тела убиенных тысяч!.. Я сомневаюсь и не верю, чтобы он мог служить когда-нибудь местом могилы для убиенных»). Убежденность Макарова в том, что перед ним — истинное место Куликовской битвы, построена на пылких эмоциях и не очень убедительных догадках: «Вот и вся роща, прежде темная, дремучая, занимавшая от Непрядвы весь берег Дона… Разумею отрасли рощи, иначе где же быть сражению?» Действительно, если не здесь, то «где же иначе?»

Поездка Макарова на Куликово поле была, так сказать, рекогносцировкой — к тому времени «высочайше» уже было «соизволено» возводить памятник Куликовской битвы именно на этом, указанном Нечаевом месте и спорить с «высочайшим» мнением никто не мог и не пытался. То, что не определили историки, определила воля начальства и энтузиазм «обыкновенных любителей старины». А все новые и новые туристы из числа последних продолжали расцвечивать и украшать быстро складывающуюся легенду все новыми и новыми «подробностями». И к 1850 году, когда на Красном холме поднялся долгожданный памятник, основные положения легенды уже обрели статус канона, и памятник просто стал точкой в истории обретения «места Куликовской битвы».

turj.ru

Россия, Тульская область, Куликовскаябитва…

Этот памятник и являлся целью всей акции, а историческая истина в данном случае была просто задвинута в угол. И теперь, когда памятник возвышается на Красном холме, кто осмелится утверждать, что Куликовская битва была не здесь?

Что ж, попробуем поразмышлять на эту тему…

Куликовская битва (Мамаево побоище), сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Ивановичем и войском темника Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 г.[1] на Куликовом поле (исторической местности между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке Тульской области.

Усиление Московского княжества в 60-е годы XIV в. и объединение вокруг него остальных земель Северо-Восточной Руси шло практически одновременно с усилением власти темника Мамая в Золотой Орде. Женатый на дочери золотоордынского хана Бердибека, он получил титул эмира и стал вершителем судеб той части Орды, которая располагалась к западу от Волги до Днепра и на степных просторах Крыма и Предкавказья.

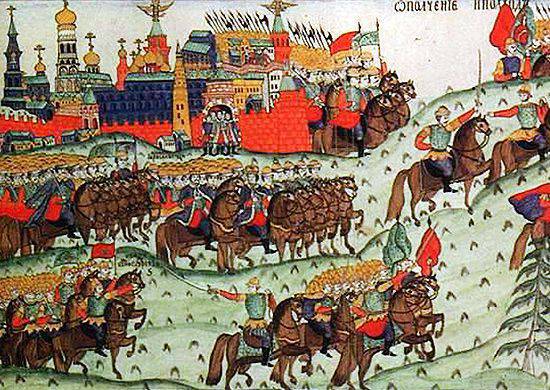

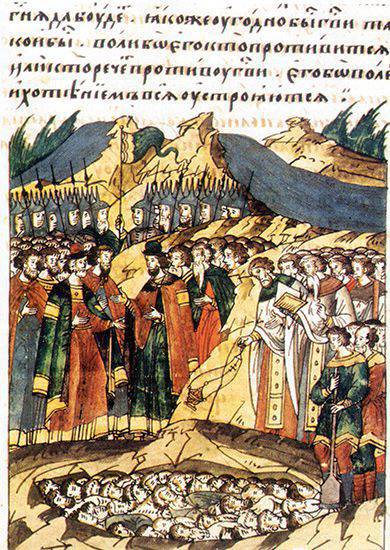

Ополчение великого князя Дмитрия Ивановича в 1380 г. Лубок XVII в.

В 1374 г. московский князь Дмитрий Иванович, обладавший ярлыком и на великое княжество Владимирское, отказался платить дань Золотой Орде. Тогда хан в 1375 г. передал ярлык на великое княжение Твери. Но против Михаила Тверского выступила фактически вся Северо-Восточная Русь. Московский князь организовал военный поход на Тверское княжество, к которому присоединились ярославские, ростовские, суздальские и полки других княжеств. Дмитрия поддержал и Новгород Великий. Тверь капитулировала. По заключенному договору владимирский стол признавался «отчиной» московских князей, а Михаил Тверской становился вассалом Дмитрия.

Однако честолюбивый Мамай продолжал рассматривать разгром вышедшего из подчинения Московского княжества как главный фактор усиления собственных позиций в Орде. В 1376 г. перешедший на службу к Мамаю хан Синей Орды Араб-шах Муззаффар (Арапша русских летописей) разорил Новосильское княжество, однако вернулся назад, избегая сражения с вышедшим за Окский рубеж московским войском. В 1377 г. он же на р. Пьяна разгромил не московско-суздальское войско. Посланные против ордынцев воеводы проявили беспечность, за что и поплатились: «А князья их, и бояре, и вельможи, и воеводы, утешающеся и веселящеся, пиюще и ловы деюще, мнящеся дом суще»[2], а затем разорил Нижегородское и Рязанское княжества.

В 1378 г. Мамай, стремясь заставить вновь платить дань, направил на Русь войско во главе с мурзой Бегичем. Выступившие навстречу русские полки вел сам Дмитрий Иванович. Сражение произошло 11 августа 1378 г. в Рязанской земле, на притоке Оки р. Воже. Ордынцы были наголову разбиты и бежали. Сражение на Воже показало возросшую мощь Русского государства, складывающегося вокруг Москвы.

К участию в новом походе Мамай привлек вооруженные отряды из покоренных народов Поволжья и Северного Кавказа, в его войске были также тяжеловооруженные пехотинцы из генуэзских колоний в Крыму. Союзниками Орды выступили великий литовский князь Ягайло и князь рязанский Олег Иванович. Однако союзники эти были себе на уме: Ягайло не хотел усиления ни ордынской, ни русской стороны, и в итоге на поле сражения его войска так и не появились; Олег Рязанский пошел на союз с Мамаем, опасаясь за судьбу своего пограничного княжества, но он же первым сообщил Дмитрию о продвижении ордынских войск и не участвовал в битве.

Летом 1380 г. Мамай начал поход. Недалеко от места впадения реки Воронеж в Дон ордынцы разбили свои станы и, кочуя, ожидали вестей от Ягайло и Олега.

В грозный час опасности, нависшей над русской землей, князь Дмитрий проявил исключительную энергию в организации отпора Золотой Орде. По его призыву стали собираться воинские отряды, ополчения крестьян и горожан. Вся Русь поднялась на борьбу с врагом. Сбор русских войск был назначен в Коломне, куда из Москвы выступило ядро русского войска. По разным дорогам отдельно шёл двор самого Дмитрия, полки его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского и полки белозерских, ярославских и ростовских князей. Двигались на соединение с войсками Дмитрия Ивановича и полки братьев Ольгердовичей (Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, братьев Ягайло). В составе войска братьев находились литовцы, белорусы и украинцы; горожане Полоцка, Друцка, Брянска и Пскова.

После прихода ратей в Коломну был проведен смотр. Собранное войско на Девичьем поле поражало своей многочисленностью. Сбор ратей в Коломне имел не только военное, но и политическое значение. Рязанский князь Олег окончательно избавился от колебаний и отказался от мысли присоединиться к войскам Мамая и Ягайло. В Коломне был сформирован походный боевой порядок: князь Дмитрий возглавил Большой полк; серпуховский князь Владимир Андреевич с ярославцами – полк Правой руки; в полк Левой руки был назначен командующим Глеб Брянский; Передовой полк составили коломенцы.

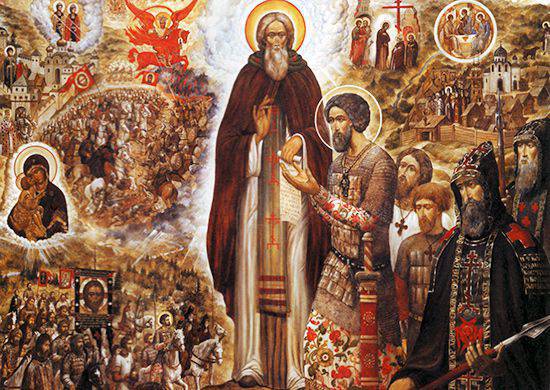

Святой Сергий Радонежский благословляет святого князя Димитрия Донского.

Художник С.Б. Симаков. 1988 г.

20 августа русское войско отправилось из Коломны в поход: важно было как можно скорее преградить путь ордам Мамая. Накануне похода Дмитрий Иванович посетил Сергия Радонежского в Троицком монастыре. После беседы князь и игумен вышли к народу. Осенив князя крестным знамением, Сергий воскликнул: «Пойди, господине, на поганых половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет ти помощник и заступник»[3]. Благословляя князя, Сергий предрек ему победу, хотя и дорогой ценой, и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю.

Весь поход русской рати к Оке был проведен в относительно короткий срок. Расстояние от Москвы до Коломны, около 100 км, войска прошли за 4 дня. К устью Лопасни они прибыли 26 августа. Впереди находилось сторожевое охранение, которое имело задачу обезопасить главные силы от внезапного нападения врага.

30 августа русские войска начали переправу через Оку у селения Прилуки. Окольничий Тимофей Вельяминов с отрядом осуществлял контроль за переправой, ожидая подход пешей рати. 4 сентября в 30 км от реки Дон в урочище Березуй к русскому войску присоединились союзные полки Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Еще раз было уточнено местонахождение ордынского войска, которое в ожидании подхода союзников кочевало у Кузьминой гати.

Движение русского войска от устья Лопасни на запад имело целью не дать возможности соединиться литовскому войску Ягайло с силами Мамая. В свою очередь Ягайло, узнав о маршруте и численности русских войск, не торопился на соединение с монголо-татарами, топтался в районе Одоева. Русское командование, получив эти сведения, решительно направило войска к Дону, стремясь упредить соединение частей противников и нанести удар по монголо-татарской орде. 5 сентября конница русских вышла к устью Непрядвы, о чем Мамай узнал только на следующие сутки.

Чтобы выработать план дальнейших действий 6 сентября князь Дмитрий Иванович созвал военный совет. Голоса участников совета разделились. Одни предлагали идти за Дон и на южном берегу реки сразиться с противником. Другие советовали оставаться на северном берегу Дона и ждать нападения врага. Окончательное решение зависело от великого князя. Дмитрий Иванович произнес следующие знаменательные слова: «Братья! Лучше честная смерть, чем злая жизнь. Лучше было не выходить против врага, чем, прийдя и ничего не сделав, возвратиться обратно. Перейдем сегодня все за Дон и там положим головы свои за православную веру и братью нашу»[4]. Великий князь Владимирский предпочел наступательные действия, которые позволяли удерживать инициативу, что имело важное значение не только в стратегии (бить противника по частям), но и в тактике (выбор места боя и неожиданность удара по войску врага). После совета вечером князь Дмитрий и воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский переехали за Дон и осмотрели местность.

Местность, избранная князем Дмитрием для сражения, носила название Куликова поля. С трех сторон – запада, севера и востока она была ограничена реками Доном и Непрядвой, изрезана оврагами и мелкими речками. Правое крыло строящейся в боевой порядок русской рати прикрывали речки, впадающие в Непрядву (Верхний, Средний и Нижний Дубики); левое – довольно мелководная речушка Смолка, впадающая в Дон, и высохшие русла ручейков (балки с пологими склонами). Но этот недостаток рельефа местности компенсировался – за Смолкой высился лес, в котором можно было поставить общий резерв, охранявший броды через Дон и усиливавший боевой порядок крыла. По фронту русская позиция имела протяженность свыше восьми километров (некоторые авторы ее значительно уменьшают и затем подвергают сомнению многочисленность войск). Однако местность, удобная для действия конницы противника, ограничивалась четырьмя километрами и находилась в центре позиции – около сходящихся верховьев Нижнего Дубика и Смолки. Войско Мамая, имея преимущество в развертывании по фронту свыше 12 километров, могло атаковать конницей русские боевые порядки только на этом ограниченном участке, что исключало маневр конными массами.

В ночь на 7 сентября 1380 г. началась переправа главных сил. Пешие войска и обозы переходили через Дон по наведенным мостам, конница – вброд. Переправа совершалась под прикрытием сильных сторожевых отрядов.

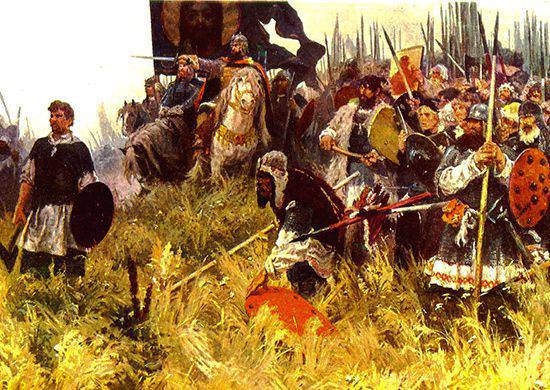

Утро на поле Куликовом. Художник А.П. Бубнов. 1943–1947.

По сообщению сторожи Семена Мелика и Петра Горского, имевшей 7 сентября схватку с разведкой противника, стало известно, что основные силы Мамая находятся на расстоянии одного перехода и к утру следующего дня их следует ожидать у Дона. Поэтому, чтобы Мамай не упредил русскую рать, уже утром 8 сентября войско Руси под прикрытием Сторожевого полка приняло боевой порядок. На правом фланге, примыкавшем к обрывистым берегам Нижнего Дубика, встал полк Правой руки, в составе которого находилась дружина Андрея Ольгердовича. В центре расположились дружины Большого полка. Им командовал московский окольничий Тимофей Вельяминов. На левом фланге, прикрывшись с востока рекой Смолкой, построился полк Левой руки князя Василия Ярославского. Впереди Большого полка находился Передовой полк. За левым флангом Большого полка был скрытно расположен резервный отряд, который командовал Дмитрий Ольгердович. За полком Левой руки в лесном массиве Зеленая Дубрава Дмитрий Иванович поставил отборный отряд конницы из 10–16 тыс. человек[5] – Засадный полк, возглавляемый князем Владимиром Андреевичем Серпуховским и опытным воеводой Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским.

Куликовская битва. Художник А. Ивон. 1850 г.

Такое построение было избрано с учетом местности и способа борьбы, который применяли золотоордынцы. Их излюбленным приемом являлся охват конными отрядами одного или обоих флангов противника с последующим выходом в его тыл. Русское войско заняло позицию, надежно прикрывавшуюся с флангов естественными препятствиями. По условиям местности противник мог атаковать русских лишь с фронта, что лишило его возможности использовать свое численное превосходство и применять обычный тактический прием. Численность русского войска, построенного в боевой порядок, достигала 50–60 тыс. человек[6].

Войско Мамая, подошедшее утром 8 сентября и остановившееся в 7–8 километрах от русских, насчитывало около 90-100 тыс. человек[7]. Оно состояло из авангарда (легкая конница), главных сил (в центре находилась наёмная генуэзская пехота, а по флангам – тяжелая конница, развернутая в две линии) и резерва. Перед лагерем ордынцев рассыпались легкие отряды разведки и охранения. Замысел противника состоял в том, чтобы охватить рус. армию с обоих флангов, а затем окружить её и уничтожить. Основная роль в решении этой задачи отводилась мощным конным группировкам, сосредоточенным на флангах ордынского войска. Однако Мамай не спешил вступать в сражение, все еще надеясь на подход Ягайло.

Но Дмитрий Иванович решил втянуть войско Мамая в сражение и повелел полкам своим выступать. Великий князь снял свой доспех, передал его боярину Михаилу Бренку, а сам облачился в простой доспех, но не уступавший по своим защитным свойствам княжескому. В Большом полку было поставлено великокняжеское темно-красное (черемное) знамя – символ чести и славы объединенного русского войска. Оно было вручено Бренку.

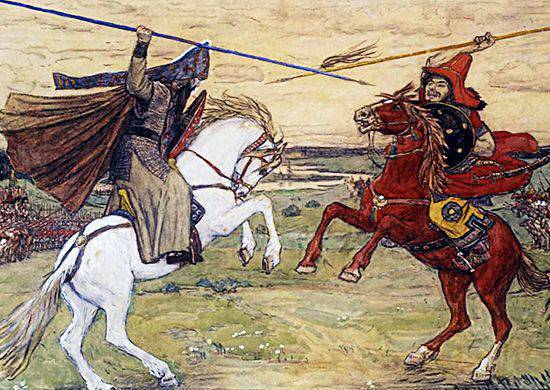

Поединок Пересвета с Челубеем. Художник. В.М. Васнецов. 1914 г.

Битва началась около 12 часов. При сближении главных сил сторон произошел поединок русского воина инока Александра Пересвета с монгольским богатырем Челубеем (Темир-мурзой). Как гласит народное предание, Пересвет выехал без защитного доспеха, с одним копьем. Челубей был при полном вооружении. Воины разогнали коней и ударили в копья. Мощный одновременный удар – Челубей рухнул замертво головой к ордынскому войску, что было плохой приметой. Пере-свет несколько мгновений держался в седле и также пал на землю, но головой к противнику. Так народная легенда предопределила исход битвы за правое дело. После поединка разгорелась ожесточенная сеча. Как пишет летопись: «Сила велика татарская борзо с шоломяни грядуще и ту пакы, не поступающе, сташа, ибо несть места, где им разступитися; и тако сташа, копиа закладше, стена у стены, каждо их на плещи предних своих имуще, предние краче, а задние должае. А князь велики такоже с великою своею силою русскою з другого шоломяни поиде противу им»[8].

В течение трех часов войско Мамая безуспешно пыталось прорвать центр и правое крыло русской рати. 3десь натиск ордынских войск был отбит. Активно действовал отряд Андрея Ольгердовича. Он неоднократно переходил в контратаку, помогая полкам центра сдерживать натиск врага.

Тогда главные усилия Мамай сосредоточил против полка Левой руки. В ожесточенной схватке с превосходящим противником полк понес большие потери и стал отходить. В сражение был введен резервный отряд Дмитрия Ольгердовича. Воины заступали на место павших, стремясь сдержать натиск врага, и только их гибель позволяла монгольской коннице продвигаться вперед. Воины Засадного полка, видя трудное положение своих ратных побратимов, рвались в бой. Владимир Андреевич Серпуховской, который командовал полком, решил вступить в сражение, но его советник – опытный воевода Боброк удерживал князя. Мамаева конница, тесня левое крыло и прорывая боевой порядок русской рати, стала выходить в тыл Большого полка. Ордынцы, подкрепленные свежими силами из резерва Мамая, минуя Зеленую Дубраву, набросилась на воинов Большого полка.

Наступил решающий момент битвы. Во фланг и тыл прорвавшейся золотоордынской конницы ринулся Засадный полк, о существовании которого Мамай не знал. Удар Засадного полка явился полной неожиданностью для татар. «В великий страх и ужас впадоша нечестивии… и возкликнуша, глаголюше: «Увы нам! …христиане упремудрили над нами, лутчиа и удалыа князи и воеводы втаю оставиша и на нас неутомлены уготовиша; наши же рукы ослабеша, и плещи усташа, и колени оцепенеша, и кони наши утомлени суть зело, и оружиа наша изринушася; и кто может против их стати?…»[9]. Используя наметившийся успех, перешли в наступление и другие полки. Враг обратился в бегство. Дружины русских преследовали его на протяжении 30–40 километров – до реки Красивая Меча, где были захвачены обоз и богатые трофеи. Войско Мамая было разгромлено полностью. Оно практически перестало существовать[10].

Вернувшись из погони, Владимир Андреевич стал собирать войско. Сам великий князь был контужен и сбит с коня, но смог добраться до леса, где и был найден после битвы под срубленной берёзой в бессознательном состоянии[11]. Но и русская рать понесла большие потери, что составило около 20 тыс. человек[12].

Восемь дней русское войско собирало и хоронило убитых воинов, а затем двинулось к Коломне. 28 сентября победители вступили в Москву, где их ожидало все население города. Битва на Куликовом поле имела огромное значение в борьбе русского народа за освобождение от чужеземного ига. Она серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Весть о том, что «Русь великая одолела Мамая на поле Куликовом», быстро разнеслась по всей стране и далеко за ее пределы. За выдающуюся победу народ прозвал великого князя Дмитрия Ивановича «Донским», а его двоюродный брат, серпуховский князь Владимир Андреевич – прозвище «Храбрый».

Отряды Ягайло, не дойдя до Куликова поля 30-40 километров и узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву. Союзник Мамая не пожелал рисковать, поскольку в его войске находилось немало славянских отрядов. В рати Дмитрия Ивановича присутствовали видные представители литовских воинов, которые имели сторонников в войске Ягайло, и те могли перейти на сторону русских войск. Все это вынудило Ягайло быть максимально осторожным в принятии решений.

Мамай же, бросив свое разбитое войско, с горсткой соратников бежал в Кафу (Феодосия), где был убит. Власть в Орде захватил хан Тохтамыш. Он потребовал от Руси возобновления выплаты дани, утверждая, что в Куликовской битве поражение потерпела не Золотая Орда, а узурпатор власти – темник Мамай. Дмитрий ответил отказом. Тогда в 1382 г. Тохтамыш предпринял карательный поход на Русь, хитростью захватил и сжег Москву. Безжалостному разорению подверглись также крупнейшие города Московской земли – Дмитров, Можайск и Переяславль, а затем ордынцы прошли огнем и мечом по рязанским землям. В результате этого набега ордынское владычество над Русью было восстановлено.

Дмитрий Донской на Куликовом поле. Художник В.К. Сазонов. 1824.

По своим масштабам Куликовская битва не имеет себе равных в средневековье и занимает видное место в истории военного искусства. Стратегия и тактика, примененные в Куликовской битве Дмитрием Донским, превосходили стратегию и тактику врага, отличались наступательным характером, активностью и целеустремленностью действий. Глубокая, хорошо организованная разведка позволила принимать верные решения и совершить образцовый марш-маневр к Дону. Дмитрий Донской сумел правильно оценить и использовать условия местности. Он учел тактику противника, раскрыл его замысел.

Погребение павших воинов после Куликовской битвы.

1380 г. Лицевой летописный свод XVI в.

Исходя из условий местности и применяемых Мамаем тактических приемов, Дмитрий Иванович рационально расположил на Куликовом поле имевшиеся в его распоряжении силы, создал общий и частный резерв, продумал вопросы взаимодействия полков. Получила дальнейшее развитие тактика русского войска. Наличие в боевом порядке общего резерва (Засадного полка) и его умелое применение, выразившееся в удачном выборе момента ввода в действие, предопределили исход битвы в пользу русских.

Оценивая итоги Куликовской битвы и предшествующую ей деятельность Дмитрия Донского ряд современных ученых, наиболее полно изучивших данный вопрос, не считают, что московский князь ставил перед собой цель возглавить антиордынскую борьбу в широком понятии этого слова, а лишь выступил против Мамая, как узурпатора власти в Золотой Орде. Так, А.А. Горский пишет: «Открытое неподчинение Орде, переросшее в вооруженную борьбу с ней, произошло в период, когда власть там попала в руки нелегитимного правителя (Мамая). С восстановлением «законной» власти была предпринята попытка ограничиться чисто номинальным, без уплаты дани, признанием верховенства «царя», но военное поражение 1382 года ее сорвало. Тем не менее отношение к иноземной власти изменилось: стало очевидным, что при определенных условиях возможно ее непризнание и успешное военное противостояние Орде»[13]. Поэтому, как отмечают другие исследователи, несмотря на то, что выступления против Орды происходят еще в рамках прежних представлений об отношениях между русскими князьями – «улусниками» и ордынскими «царями», «Куликовская битва, несомненно, стала поворотным пунктом в становлении нового самосознания русских людей»[14], а «победа на Куликовом поле закрепила за Москвой значение организатора и идеологического центра воссоединения восточнославянских земель, показав, что путь к их государственно-политическому единству был единственным путём и к их освобождению от чужеземного господства»[15].

Памятник-колонна, изготовленный по проекту А. П. Брюллова на заводе Ч. Берда.

Установленный на Куликовом поле в 1852 г. по инициативе первого исследователя

битвы обер-прокурора Священного Синода С. Д. Нечаева.

Времена ордынских нашествий уходили в прошлое. Стало ясно, что на Руси есть силы, способные противостоять Орде. Победа способствовала дальнейшему росту и укреплению Русского централизованного государства и подняла роль Москвы как центра объединения.

[1] 21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» является Днём воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

[2] Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. ПСРЛ. Т. XI. Спб., 1897. С. 27.

[3] Цит. по: Борисов Н.С. И свеча бы не угасала… Исторический портрет Сергия Радонежского. М., 1990. С.222.

[4] Никоновская летопись. ПСРЛ. Т. XI. С. 56.

[5] Кирпичников А.Н. Куликовская битва. Л., 1980. С. 105.

[6] Эта численность рассчитана советским военным историком Е.А. Разиным на основе общего количества населения русских земель с учетом принципов комплектования войск для общерусских походов. См.: Разин Е.А. История военного искусства. Т. 2. Спб., 1994. С. 272. Такую же численность русского войска определяет и А.Н. Кирпичников. См.: Кирпичников А.Н. Указ. соч. С. 65. В трудах историков XIX в. эта численность варьируется от 100 тыс. до 200 тыс. человек. См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V. М., 1993.С. 40; Иловайский Д.И. Собиратели Руси. М., 1996. С. 110.; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Книга 2. М., 1993. С. 323. Русские летописи приводят крайне преувеличенные данные о численности русского войска: Воскресенская летопись – около 200 тыс. См.: Воскресенская летопись. ПСРЛ. Т. VIII. Спб., 1859. С. 35; Никоновская летопись — 400 тыс. См.: Никоновская летопись. ПСРЛ. Т. XI. С. 56.

[7] См.: Скрынников Р.Г. Куликовская битва // Куликовская битва в истории культуры нашей Родины. М., 1983. С. 53-54.

[8] Никоновская летопись. ПСРЛ. Т. XI. С. 60.

[9] Там же. С. 61.

[10] «Задонщина» говорит о бегстве Мамая сам-девять в Крым, то есть о гибели 8/9 всего войска в битве. См.: Задонщина // Воинские повести Древней Руси. Л., 1986. С. 167.

[11] См.: Сказание о Мамаевом побоище //Воинские повести Древней Руси. Л., 1986. С. 232.

[12] Кирпичников А.Н. Указ. соч. С. 67, 106. По Е.А. Разину ордынцы потеряли около 150 тыс., русские убитыми и умершими от ран – около 45 тыс. человек (См.: Разин Е.А. Указ. соч. Т. 2. С. 287–288). Б. Урланис говорит о 10 тыс. убитых (См.: Урланис Б.Ц. История военных потерь. Спб., 1998. С. 39). В «Сказании о Мамаевом побоище» говорится, что было убито 653 боярина. См.: Воинские повести Древней Руси. С. 234. Приводимая там же цифра общего числа погибших русских дружинников в 253 тыс. явно является завышенной.

[13] Горский А.А. Москва и Орда. М. 2000. С. 188.

[14] Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). М. 2000. С. 312.

[15] Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987. С. 131.

Куликовская битва — пожалуй, единственное крупное успешное оборонительное сражение с Ордой. В соответствии с [13] в ней погибло 253 тысячи воинов только с русской стороны, в то время как общая численность населения всех княжеств по подсчётам Вернадского и Гумилёва составляла около 5 млн. человек (с учётом Литовских Киева и Новгород-Северского). То есть если исключить женщин (половина), стариков и детей (ещё половина), то в битве участвовало около 20% потенциально способных сражаться людей. При этом почти все они погибли. Сам факт битвы зафиксирован в большинстве летописных русских источников, а также в арабских и европейских исторических документах. Однако значение этой битвы для мировой истории неопределенно, Дмитрий Донской канонизирован русской православной церковью только в 1988 году, а захоронения погибших воинов до сих пор не найдены. Автор этих строк считает, что такое положение недостойно развитого государства, которым считает себя Россия. Историческому значению битвы посвящена предыдущая статья автора [15]. В этой статье мы предложим версию о месте, где она происходила.

В современной исторической науке считается, что место Куликовской битвы располагается на поле, примыкающем к устью реки с современным названием Непрядва при её впадении в реку с современным названием Дон. Несмотря на большое количество привлечённой техники и исследователей, существенных находок, отличающих это поле от аналогичных полей того, же региона не найдено. Предметов, относящихся к XIV веку, найдены единицы. Захоронений не найдено совсем никаких, и это при том, что даже по самым скромным подсчётам погибших было десятки тысяч. Результаты этих исследований выложены на сайте Государственного исторического музея. На основании этих результатов некоторые историки пытаются опровергнуть сам факт битвы.

При более детальном изучении этого вопроса выясняется, что запись, сделанная в «Книге большому чертежу» о впадении реки Непрядвы в Дон, скорее всего, является позднейшей вставкой. На это указывает множество различных вариантов этой вставки в разных списках указанной книги, а также то, что само место вставки расположено на полях (нижнее поле л.44, верхнее поле л.45).

Куликово поле в Тульской области является достаточно большим, имеет форму круга с диаметром около 16 километров. Чтобы перекрыть такое поле шеренгой воинов (на каждого воина по одному метру) потребуется 16 тыс. воинов. При этом для успешного ведения боя надо предполагать не меньше 20 шеренг с каждой стороны. Это слишком много даже для Куликовской битвы. Если предположить, что битва происходила между оврагами, которыми изобилует это поле, то становится непонятно, почему не получилось обходного манёвра. Глубина оврагов здесь небольшая, общий перепад высот по всему полю не превосходит 60 метров, а уклоны оврагов, как правило, 20 метров на один километр [4]. Такие препятствия легко преодолеваются кавалерией и даже позволяют сделать её манёвры скрытыми для противника. Согласно второму изданию Большой советской энциклопедии (статья «Московское великое княжество») Куликово поле располагалось на территории рязанского великого княжества, хотя в [12] указано, что это было в Мамаевой земле. В [1] несколько раз сказано, что Куликово поле располагалось между Доном и Днепром, в [13] написано, что орлы и галки слетелись с устья Дона на Куликово поле перед битвой. В [1] написано: «И в ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастухи в поле не кличут, лишь вороны, не переставая, каркают над трупами человеческими …». То есть речь идёт о том, что битва состоялась на берегу Дона, на границе между Рязанской землёй и Мамаевой землёй.

В [3] (стр.66) указано, что в 1388 г. во время путешествия Пимена по Дону к нему подходит Елецкий князь. Об участии Елецкого князя в Куликовской битве упоминается также и в летописях. В [3] (стр.68) говорится, что степь в XIV веке начиналась от Быстрой сосны (то есть от того же Ельца). Но ведь это южнее официального поля на 120 километров.

В статье [19] говорится, что Мамай пришёл на Куликово поле переправившись через Дон как и Дмитрий Донской с левого берега на правый чуть ниже устья Красивой мечи. Однако непонятно тогда зачем Дмитрий Донской посылал на Быструю сосну и Тихую сосну «для крепкой стражи от поганых», если Мамай шел совсем не там, не с юга, а с востока.

Вообще очень много не сходится в [19]. Вот ещё некоторые возражения к этому тексту:

1. Дмитрий пошел из Коломны на запад к устью Лопасни чтобы ждать «вестей от поганых», в то время как Мамай также шёл с востока с территории Рязанского княжества. Не проще ли было Дмитрию оставаться в Коломне и ждать этих вестей по большой торговой дороге «Ногайский шлях», идущей оттуда как раз на юго-восток? Непонятно почему Мамай не соединился с Олегом Рязанским, двигаясь по Рязанской земле.

2. День 28 сентября переправы Дмитрия «со своим двором» через Оку назван днём выхода войска в поход. Хотя везде сказано, что войска выступили 20 сентября из Коломны. Почему «со своим двором» считается как бы с войском. Разве это не натяжка?

3. Мамай шёл на соединение с Ольгердом. Однако, не дойдя 120 км., он неожиданно поворачивает на 90 градусов и идёт 45 км на битву. Почему? Говорят, что он хотел подойти к Дону и не дать Дмитрию переправиться. Но 7 сентября ордынская разведка гналась за Семеном Меликом «почти до самого войска». То есть войско уже переправилось, иначе они бы его догнали.

4. Проигнорировано участие Елецкого князя в битве. Елец находится в 120 км. строго на юг от описываемого Куликова поля. Этот князь и Литовские полки Ольгердовичей, вышедшие из Новгород-северской земли, должны были следовать на соединение с Дмитрием Донским в направлении на северо-восток, то есть должны были пройти Куликово поле, перейти Дон и воссоединиться с войсками князя до их переправы (по летописи), а затем переправляться обратно уже с войсками. Тем же путём, как указано в схеме, от р. «Гусиные лапки» шёл Мамай в ночь перед битвой (20 км. до верховьев Непрядвы (по карте) и 25 км. вдоль неё). Затем в верховьях непрядвы оказался Ягайло. Что их всех притягивало идти этим маршрутом, если дороги там не было (по рис.4)?

5. Судя по исследованию дорог, приведенному в этой статье, битва состоялась на поле, отделенном от этих дорог реками (Непрядва, Дон) и лесами (рис.4). То есть войска Дмитрия Донского никакие пути не перекрывали и Мамай имел все возможности в битву не вступать (как он и хотел по летописям).

6. Скорость движения пешего войска в начале статьи 30 км. в день, а для войска Дмитрия 23 км. в день (примерно 4 часа хода). А что они делали остальные 20 часов в сутки?

7. Дмитрий на полн шёл вверх по Дону левым берегом, а его же засадный полк — правым берегом. Зачем, ведь Мамая рядом не было?

8. Покрытые лесом балки глубиной 15-20 метров на Куликовском поле считаются непроходимыми, в то время как Мамай по схеме в последний день двигался, пересекая Дон и Красивую Мечу без дорог по таким же балкам.

9. О генуэзской пехоте ни слова, хотя только она отмечена как важная составляющая войска Мамая. Между тем, стоит в «Яндексе» набрать слова «генуэзская пехота» и сразу станет понятно — что это за войска и почему им придавалось такое значение. Это арбалетчики.

10. Княжеские отряды после битвы гнали неприятеля «до стана их», где захватили добычу «верблюдов, товар и т.д.». То есть они должны были в обратную сторону пересечь Красивую Мечу, потом Дон и найти стан Мамая в Рязанской земле. И куда они потом это всё погнали? Обратно через Дон на поле, где 8 дней после битвы стоял Дмитрий Донской? Не слишком ли много переправ? Или они погнали по Рязанской земле прямо в Москву? Тогда непонятно почему их не ограбили также как возвращавшихся с поля по рязанской земле воинов?

Вообще о юге Воронежской области и Ростовской области в средневековье принято судить (см. [3] стр. 60-80) по рассказам европейцев: Барбаро, Контарини, Боплан, Маржарет и др. Некоторые из них жили в Орде десятками лет (Барбаро жил в Тане 1436-1452). Значит, враждебная к Руси орда была благосклонна к европейцам. Почему? Почему нет никаких русских описаний той местности и обычаев, хотя туда регулярно ходили князья со свитами? Пора мне кажется дать правдоподобную версию этому. Думаю, что Орда – это наёмное войско европейских государств.

Вернёмся к первоисточникам. Читаем [13] слова Олега Рязанского:

«Вот если бы нам можно было послать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь.»

Если бы битва состоялась в Тульской области, то свободен был бы путь в Литву через Липецк и Орёл, или Курск и близлежащие земли. Там же

«Пошли за Дон, в дальние края земли,…»

Вряд ли 100 километров от Тулы, древнего русского города, 260 км. От Москвы, можно так называть. Тем более, что хорошо известное Рязанское княжество простирается по левобережью Дона южнее современной Непрядвы ещё на 400 километров.

В сказании о Мамаевом побоище [13] написано

«И князь великий Дмитрий Иванович с братом своим, князем Владимиром Андреевичем и со всеми русскими князьями и воеводами обдумали, как сторожевую заставу крепкую устроить в поле, и послали в заставу лучших своих и опытных воинов … . И повелел им на Тихой Сосне сторожевую службу нести со всяким усердием, …»

Это свидетельствует о предпринятых мерах по недопущению переправы вражеского войска через этот водный рубеж, находящийся, по-видимому, под контролем русских. При этом не сказано, что эти земли принадлежат Мамаю, в то время как четко сказано, что на Мамаеву землю русское войско вступило после переправы через Дон (см. например [11] лист 253). Тем самым мы получаем южную границу земель, находящихся под русским влиянием с землями Мамая с запада на восток по реке Тихая Сосна и по Дону. В тоже время анализ кочевых памятников и погребений в эпоху Золотой Орды, предпринятые В.В.Кравцом (см. [9] рис.1, рис.66 Приложение 2 стр. 133) говорит о том, что погребения кочевников севернее Тихой Сосны не встречаются. Достаточно продолжительная граница по Дону между Тартарией и Рязанской частью России с последующим уходом на северо-восток от русла Дона в сторону слияния Хопра и Вороны изображена на карте Меркатора [10]. Таким образом, оказаться на Мамаевой земле Дмитрий Донской мог лишь перейдя Тихую Сосну или Дон ниже устья Тихой Сосны. Отметим здесь же, что позже, в 1636-1640г. по Тихой Сосне, через Острогожск была построена известная русская оборонительная линия «Белгородская черта». Всё это наводит на мысль, что битва произошла южнее Тихой сосны.

В Летописной повести о Куликовской битве [12] стр.3 сказано:

«И вышел из Коломны в великом множестве против безбожных татар месяца августа двадцатого дня. … Князь же великий подошёл к реке Дону за два дня до Рождества святой Богородицы.»

Принимая во внимание, что Рождество приходилось на 8 сентября (день Куликовской битвы), получаем, что войско шло 18 дней. При средней скорости пешего войска 35 километров в день, что является обычной мерой суточного перехода в то время, получаем 630 километров. Расстояние по прямой от Коломны до п.Старая Калитва 560 километров по левобережью Дона. С учётом не прямолинейности получаем нужное расстояние.

В [13] читаем:

«Сыновья же русские вступили в обширные поля коломенские…Князь же великий … назначил каждому полку воеводу.»

А в следующем абзаце:

«Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку переправляться…»

В [14] читаем:

«И пошёл князь Дмитрий из Коломны с великой силой против безбожных татар 20 августа, … . И, пройдя свою вотчину и великое своё княжество, стал на Оке около устья реки Лопасни, перехватывая вести о поганых. Тут догнали князя Дмитрия Владимир, брат его, и великий его воевода Тимофей Васильевич и все остальные воины, что были оставлены в Москве. И начали переправляться через Оку за неделю до Семёнова дня в день воскресный. Переехав за реку, вошли землю Рязанскую. А сам князь в понедельник переправился со своим двором. »

То есть из Коломны войско пошло через Оку на юг-юго-восток, а Дмитрий поехал вдоль Оки 75 километров на запад (перпендикулярно своему первоначальному движению из Москвы в Коломну на юго-восток) и остановился не дойдя до Муравского шляха, идущего из Москвы на юг через Серпухов, 25 километров. Получается, что Дмитрий отправил основное войско Ногайским шляхом на юго-восток от Коломны, а сам поехал к Муравскому шляху встречать посланную в Орду разведку (о разведке см. подробно [13]) и войска, шедшие из Москвы. Тем самым к месту сражения войска шли параллельными дорогами, не мешая друг другу. Муравский шлях после переправы через р. Сосна уклоняется на юго-запад и идёт правым берегом р. Оскол к Крыму. В тоже время, как было указано выше, Дмитрий ожидал прихода Мамая через междуречье Оскола и Дона, которое перекрывается рекой Тихая Сосна. Значит, в это междуречье шла ещё одна дорога. Это так называемая «Ордобазарная дорога» (или просто Ордынка), которая в конце 18 века, после обновления именовалась «Большой черкасский тракт».

Тактически, это был прекрасный ход Дмитрия Донского. Выдвинувшись на юг, он разъединил троих своих противников: литовец Ягайло оказался западнее у Одоева (см. [13]), Олег рязанский — восточнее, а Мамай южнее. Перейдя р.Тихая Сосна и Дон Дмитрий обезопасил себя от удара сзади и вынудил к сражению Мамая перекрыв ему дорогу. Мамай, тем не менее, не хотел начинать сражение, но Дмитрий сам напал на него в сторожевом полку, который был сформирован ещё в Коломне. То есть план битвы был составлен за несколько недель до самой битвы.

Местечко Березуй, где в соответствии с [13] произошла встреча с литовцами, «за 23 поприща до Дона» (около 37 километров), возможно небольшой хутор Берёзово на дороге Острогожск – Каменка – Сергеевка – Нижний Карабут – Старая Калитва. Именно сюда тянется из современной Алексеевки дорога, объединяющая направления на запад на Белгород через Новый Оскол и Курск через Старый Оскол. С этой стороны и могли подойти Дружины Литовцев, участвовавших в Куликовской битве на стороне Дмитрия Донского. Согласно [13] эти дружины собирались в Северской земле, восточная часть которой располагалась как раз в Курской и Белгородской областях. От хутора Берёзово через Сергеевку до хутора Духовое (близь Нижнего Карабута), от которого дорога на Старую Калитву идёт вдоль Дона как раз около 40 километров. Именно на дороге между Старой Калитвой и хутором Духовое найдена основная часть коллекции средневекового оружия директора Россошанского завода Минеральных удобрений (см. Приложение). По всей видимости, именно здесь стояла часть русского войска с 6 по 7 сентября 1380 года. Вот как написано в [13]

«Через несколько дней сошлись оба брата, как решили в Северской земле и … догнали великого князя Дмитрия Ивановича Московского ещё на этой стороне Дона, на месте, называемом Березуй, и тут соединились.»

Брод на реке Оскол, как и Каменный брод на Тихой Сосне, так же известен давно под названием «Афонькин плёс», и тоже упоминается в «Книге Большаго чертежу».

« … а с Ногайской стороны от Кальмиусской дороги пал в Оскол

Белой колодезь, ниже Голубиной 5 верст. А ниже Белого колодезя, Жестовые горы, а под Жестовыми горами, на Осколе перевоз татарской.

А ниже Жестовых гор до города до Волуйки 60 верст.

С Ногайской стороны ниже Жестовых гор до верха речки Мосея,

пали в Оскол двенадцать речек одним прозвищем – все Созоны.»

Река Белый Колодезь, сейчас называется Беленькая, южнее ее впадения в реку Оскол расположен современный город Новый Оскол. Жестовые горы – это меловые горы, которые тянутся от Нового Оскола по левому берегу вниз, доходя почти до Староивановки. Название рек Созоны тоже сохранилось, например, в названии реки Голофеевский Сазон, впадающей в Оскол ниже Волоконовки. 60 километров вверх по реке Оскол от г.Валуйки находится посёлок Староивановка. Здесь, видимо, и переправлялись через р.Оскол литовские войска идущие из Северской земли на воссоединение с Дмитрием Донским. Далее они шли на восток через с.Стрелецкое, где была гать на Кальмиусской дороге, в сторону х. Берёзово.

Хутор Берёзово обозначен на карте Воронежской губернии 1876 года, вывешенной в краеведческом музее г.Россошь (приложена). Отметим здесь, что эта дата очевидно недостаточна, чтобы утверждать отношение этого топонима к XIV веку. Однако все топонимы официального Куликовского поля в Тульской области датированы 1780-ми годами, что представляется немногим лучше. Кроме того, удивительно, что на этом поле не сохранилось ни одного официального памятника XIV-XVII веков. В тоже время они были: например церковь на Солянке в Москве. Есть такие памятники и на предполагаемом нами поле, но об этом позже.

Как мы говорили ранее в [15] Мамай — это кличка французского короля Карла V. Поэтому естественно было бы ожидать изображения места Куликовской битвы на французских картах. И действительно, на карте де Лиля 1706 года [5] в придонской части Богучарского района (с Богучаром на левом берегу Дона см. ниже) штриховкой отмечена продолговатой формы местность, подписанная «Pole ou Campagne». ou — по-французски «или», «Campagne» в переводе с французского означает сельскую местность или место битвы, отсюда слово кампания из русского военного лексикона. Таким образом, вся фраза может быть переведена как русское слово «Поле» латиницей «или место сражения» по-французски. Сам факт участия французов в этом сражении как и в походе Батыя был скрыт «фрягами», то есть французами, которые и убили своего короля после битвы в Крыму 16 сентября 1380 года (это официальная дата смерти Карла V). Макиавелли в своей книге «Государь» пишет о том, что Карл V сделал что-то так, «что перед ним закрылись все двери». Думаю, что этой фразой он хотел убедить высокопоставленных своих читателей, которым посвящена книга, в том, что он посвящён во многие государственные тайны.

Мне не удалось найти упоминание об Ордобазарной дороге в «Книге большому чертежу», но конечный её пункт отмечен на [5] как Великий Привоз, место для пересадки для морского путешествия – это известная крепость Саркел. Это крайняя точка, куда по Дону могли доходить крупные морские суда. Кстати это и сейчас так, дальше идет Цимлянское водохранилище. Это стратегическое место и крепость здесь Византийским императором была построена, конечно, не случайно. Кто контролировал эту крепость после разгрома Византии крестоносцами в 1204 году нетрудно понять. Это итальянский капитал, который в лице папы Римского руководил крестовыми походами, главной военной силой которых были отряды самого многочисленного государства Европпы того периода – Франции (см. [15]). Отметим, что наиболее естественно от этой крепости (затоплена возле нынешнего Цимлянска) в центральный район России и Москву направить дорогу вдоль реки Кумшак, через хутор Михайлов и далее на северо-запад в междуречье р.Калитва и р.Чир к п.Старая Калитва и Острогожск. В этом случае от Саркела до п.Старая Калитва не прийдётся пересекать ни одну реку кроме реки Быстрой в хуторе Михайлов. Читаем [1]:

«Мамай царь у реки Мечи, между Чуровым и Михайловым …»

Хутор Михайлов находится на современной трассе между Азовом и нынешним Волгоградом (отрезок шёлкового пути см. [15]), которая пересекает Дон в районе устья р. Чир. Старожилы ещё помнят, что выше хутора Михайлова на реке Быстрой была запруда (гать по старославянски). Она позволяла напоить одновременно большое количество коней, из которых как раз и состояло войско Мамая. Читаем [13] за 5 сентября:

«Рассказывает тот язык »Уже царь на Кузьмине гати стоит, но не спешит … встречи с тобою не ожидает: через три же дня должен быть на Дону»

Расстояние по прямой от хутора Михайлова до п.Старая Калитва около 210 километров. Конное войско вполне могло перемещаться со скоростью в два раза большей, чем пешее — 70 километров в день. Для коней главное это питьё. Читаем [13] за 7 сентября:

«Уже Мамай-царь на Гусин брод пришёл и одна только ночь между нами, ибо к утру он дойдёт до Непрядвы.»

То есть войско Мамая передвигалось и ночью. Судя по расстоянию речь в этом отрывке может идти о броде через речку Богучарку в районе города Богучар до которого от предполагаемого нами поля 45 километров. Читаем [13], наставления Дмитрия Донского 7 сентября:

«Здесь оставайтесь, братья, на местах своих, без смятения. Каждый из Вас пусть изготовится: ибо гости наши уже приближаются, стоят на реке на Непрядве у поля Куликова …»

Конечно, как мы видели из предыдущего отрывка, Мамай должен был придти на Непрядву только утром. Но в этом отрывке уже второй раз (см. предыдущий отрывок) говорится о том, что река Непрядва была перед русским войском. Далее в том же тексте сказано, что ночью был слышен плеск воды Непрядвы, что означает, что Мамай привёл свое войско, которое ночью поило лошадей, хотя сделать это при большом их скоплении было непросто.

Читаем в [13]:

«В ту же ночь великий князь поставил некоего мужа, по имени Фома Кацибей, разбойника, за его мужество стражем на реке на Чурове для крепкой охраны от поганых.»

Из того же текста известно, что в битве принимали участие поволжские народы: черкассы и буртасы. По всей видимости, часть их должно было присоединится к Мамаю пройдя через междуречье Дона и р.Чир по Ногайскому шляху. Эту дорогу и должен был перекрыть Кацибей, не дав возможности Мамаю вооружить этих людей и использовать в Куликовской битве.

Итак, мы рассматриваем в качестве Куликовского пойменное поле между посёлками Старая Калитва и Новая Калитва, где протекает река Черная Калитва. Тем самым поле это следует называть «Калитвово поле». Однако место это необычное для русского человека, так как находилось в чужой земле. Поэтому в устном придании название могло исказиться. Считаю, что с этим же названием связано название Московской железнодорожной станции Курской железной дороги Калитники и Калитниковское кладбище, расположенное в Москве вблизи Волгоградского проспекта, имеющего направление на Коломну.

Во всех источниках указано, что войско Дмитрия Донского перед битвой перешло Дон. По тексту [13] это было в ночь на 7 сентября и весь день 7 сентября князья и знатный воевода Боброк Волынский расставляли воинов. Тем самым переправа могла длиться более суток (со скоростью 2,5 человека в секунду за сутки можно переправить 250 тысяч человек).

В нашей реконструкции войско состояло из двух частей — одна подошла к месту впадения Черной Калитвы по левому берегу Дона, а другая — по правому. Таким образом, первая должна была перейти Дон чтобы оказаться на поле, а первая — должна была перейти озеро Подгорное (старица Дона). В те времена это озеро, видимо, было больше, а возможно было настоящим руслом Дона. В этом случае за спиной построившихся войск располагался Дон, вверх по течению которого находилась дубрава, остатки которой существуют и сейчас.

Профили рек на карте Куликовского сражения, дошедшей до наших дней и карты Калитвова поля практически совпадают (см. Приложение). Направление удара русских войск совпадает с направлением дороги на г. Богучар. Место переправы войска Дмитрия Донского на карте Куликовского сражения совпадает с местом переправы на Дону в районе могильника «Высокая гора» о чём написано в [16] с.147. Кроме того, на карте Куликовского сражения имеется село Монастырщина. Древнее село Монастырщина с пещерным монастырём высеченным в толще меловых гор расположено в 75 километрах (по прямой) от рассматриваемого поля. В [16] написано, что монастырь здесь впервые упоминается в русских церковных книгах с 1696 года, а поселение было и до этого времени. Археологически пещерный монастырь и территория села не исследованы. Отметим, что 1696 это дата похода Петра I на Азов. То есть, в это время, данная территория южнее границ Рязанского княжества впервые входит в контакт с русской государственностью. В [17] описаны археологические исследования близлежащих курганных захоронений (XVII-XII век до н. э.), содержащие предметы со знаковой орнаментацией (мотивом борьбы бога-громовержца со змеем), приписываемой некоторыми исследователями захоронениям жрецов, шаманов и их детей (см. [17] стр.46).

Отметим, что название Монастырщина, означающее место монастыря, встречается в России не так часто: два села в Кировской, два села в Смоленской и одно село в Воронежской области, которое мы и рассматриваем. Это название, тем более на берегу Дона не могло не привлечь нашего внимания при исследовании вопроса о Куликовском сражении. (Есть ещё посёлок Монастырщино в Тульской области на официальном Куликовом поле, где археологически исследовано всё, но практически ничего не найдено.) Попав в археологический лагерь «Возвращение к истокам», расположенный в августе 2012 году вблизи села Дубрава, мы задавали вопрос всем присутствующим о русских дружинных захоронениях. Один из членов оргкомитета лагеря сообщил нам, что в 2005 году буквально в нескольких сотнях метров от посёлка Старая Калитва случайно было обнаружено одиночное захоронение русского дружинника в кольчуге с мечём и шлемом. Это побудило нас отправится в соседний с Богучарским Россошанский район. Директор Россошанского краеведческого музея Алим Яковлевич Морозов рассказал нам о многочисленных находках средневекового русского и ордынского оружия и воинских захоронений средних веков на территории Россошанского района. Он предоставил нам фотоматериалы, которые дополнили находки, выставленные в Россошанском краеведческом музее и краеведческом музее села Дубрава Богучарского района.

Далее мы обратились к местному краеведу села Старая Калитва Ивану Дмитриевичу Харичеву, автору [18], который рассказал нам, что на одном из городских кладбищ имеется старый памятник на могиле древних русских воинов. Он показал нам это место, где мы записали его рассказ на видео. Это место расположено на возвышенностях, ограничивающих рассматриваемое нами поле с юга. Кстати, могильная плита, установленная на этом месте схожа по стилю и времени изготовления с двумя могильными плитами на поселковом кладбище села Монастырщина.

Доверяя в целом карте Куликовского сражения, мы, тем не менее, делаем в ней некоторую поправку, объясняющую следующий отрывок из [13]:

«И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга уничтожая, испускали дух не только от оружия, но и от ужасной тесноты — под конскими копытами, ибо невозможно было вместиться всем на том поле Куликове: было поле то тесное между Доном и Мечею.»

Это приводит нас к двум выводам: во-первых, Дон или его старица делали на Калитвовом поле в 1380 году петлю, которая закрывала поле с севера и с востока. Во-вторых, войско, шедшее по левому берегу Дона через Рязанское великое княжество, во всяком случае, все, кроме сторожевого полка, после переправы через Дон как указано на официальной карте Куликовского сражения сделало ещё одну переправу через р. Калитву-Черную Калитву-Непрядву-Мечу. Это мелкая маленькая речка, переправу через которую они могли и не заметить. Кстати, древнее название этой реки у п. Старая Калитва есть Калитва (см. карты из Приложения), а река Калитва, впадающая в северский Донец, называлась Белая, что видно на некоторых картах Войска Донского.

Именно такое расположение войска в пойменной низине объясняет знаменитый туман на Куликовом поле.

«Полки же ещё не видят друг друга, ибо утро было туманное» см.[13]

Кроме того, поле ограничено с двух сторон Доном и его старицей, с третьей стороны р.Черная Калитва и крутым подъёмом (перепад 80 метров) на высоту Донской гряды. Если бы битва произошла на самой гряде (высота до 100 метров над урезом воды) — никакого тумана там быть бы не могло. Впрочем, можно предположить, что на официальной карте Куликовского сражения изображена только первая фаза боя с передовым полком. Возможно также, что р.Черная Калитва впадала в старое русло Дона, и тогда карта битвы и местность полностью совпадают.

«И отослал князь великий брата своего … вверх по Дону в дубраву, … Два же каких-то воина отклонились на правую сторону в дубраву, …набрели на великого князя …» [13]

Это противоречит официальной карте Куликовского сражения, где дубрава и засадный полк расположены возле полка левой руки, но подтверждает наши выводы. В нашей реконструкции все эти географические отметины удовлетворяются (см. Приложение).