ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

Затратами являются ресурсы, потребленные предприятием для производства и реализации продукции, работ, услуг. Это все отрицательные денежные потоки, связанные с операционной (основной) деятельностью компании.

Многие ошибочно под затратами и расходами понимают одно и то же. Отличие между ними в том, что расходы — это только часть затрат, понесенная предприятием в связи с получением доходов.

Если затраты не принесли компании дохода, они не включаются в расходы. Затрат у компании всегда будет больше, чем расходов.

Данный подход отражается в учете производственных затрат предприятия следующим образом:

Пока понесенные производственные затраты не принесли дохода, их отражают в бухгалтерском учете и отчетности в составе активов компании как затраты незавершенного производства (НЗП) или как готовую продукцию (на складе).

Все расходы компании за определенный период образуют полную себестоимость произведенной и реализованной продукции, которая отражается в Отчете о финансовых результатах как себестоимость продаж по строке 2120.

Определение (калькулирование) себестоимости каждого вида произведенной предприятием продукции (работ, услуг) является ключевой задачей управленческого учета любого предприятия, так как определение себестоимости продаж:

• позволяет рассчитать операционную прибыль компании за определенный период;

• требуется для оценки остатков незавершенного производства и готовой продукции (на складе);

• используется при формировании ценовой и ассортиментной политики предприятия;

• является базой для снижения и оптимизации затрат по каждому виду произведенной продукции и по предприятию в целом.

Система учета затрат и калькулирования себестоимости произведенной продукции индивидуальна для каждого предприятия, так как зависит от выбора объектов учета затрат (аналитических срезов), в соответствии с которыми затраты группируют для целей планирования (бюджетирования), учета, анализа и оптимизации.

Аналитические срезы учета затрат формируют по:

• местам возникновения затрат;

• носителям затрат.

К СВЕДЕНИЮ

Место возникновения затрат — это структурное подразделение предприятия, в котором происходит первоначальное потребление ресурсов (цех, участок, отдел и т. д.). Носители затрат — виды производимой продукции (работ, услуг).

ОСНОВНЫЕ ГРУППИРОВКИ ЗАТРАТ

Затраты являются самым сложным участком планирования, учета, анализа и оптимизации деятельности предприятия. Чтобы упростить эти процессы, затраты классифицируют на разные виды. Рассмотрим основные группировки затрат.

Прямые и косвенные затраты

Затраты группируют на прямые и косвенные в зависимости от способа их включения в себестоимость продукции (работ, услуг). На основе данной классификации формируют управленческий План счетов (синтетические счета, субсчета и аналитики).

Прямыми являются затраты, которые прямо связаны с производством и реализацией конкретного вида продукции (партии продукции), выполненными работами или оказанными услугами. К прямым затратам относятся:

• материальные затраты, то есть сырье и материалы, использованные при производстве продукции;

• затраты на производственный персонал при сдельной форме оплаты труда.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если компания производит один вид продукции, все производственные затраты будут полностью считаться прямыми.

- являются затраты, которые нельзя прямо соотнести с определенным видом производимой продукции (работ, услуг). При калькулировании себестоимости продукции косвенные затраты сначала учитывают на отдельных счетах, затем собранные по итогам месяца затраты распределяют по видам произведенной продукции (работам, услугам) согласно принятой на предприятии методике.

Косвенные затраты всегда связаны одновременно с производством и реализацией нескольких видов продукции. Их либо невозможно прямо соотнести с конкретным видом продукции, либо это можно сделать, но нецелесообразно в связи с малыми величинами данных затрат и неэкономичностью отдельного их учета.

Примеры производственных косвенных затрат:

• вспомогательные материалы и комплектующие изделия;

• оплата труда производственного персонала (компенсационные и социальные выплаты);

• оплата труда вспомогательного производственного персонала (ремонтников, наладчиков и др.);

• расходы на ремонт и содержание общепроизводственного оборудования, производственных зданий и сооружений.

Затраты на продукт и затраты периода

Затратами на продукт признаются затраты, образующие его производственную себестоимость, поэтому их называют еще производственными.

Производственную себестоимость определяют, так как по ней в бухгалтерском балансе учитывается и отражается готовая продукция, которая не была реализована (то есть готовая продукция на складе и остатки незавершенного производства).

К затратам на продукт относят:

• сырье и основные материалы;

• полную оплату труда и страховые взносы персонала, занятого в производстве конкретных видов продукции;

• амортизацию зданий и оборудования, задействованных в производстве конкретных видов продукции;

• затраты на обслуживание и управление вспомогательных производств (отражают на счете 23 «Вспомогательные производства» бухгалтерского учета);

• общепроизводственные затраты на обслуживание и управление основного производства (отражают на счете 25 «Общепроизводственные расходы»).

Затратами на продукт являются все прямые затраты предприятия, а также часть косвенных затрат, к которым относятся расходы вспомогательных производств и общепроизводственные затраты.

Затратами периода признаются затраты, которые не относятся к конкретным видам продукта и зависят не от объемов производства, а от временного периода, поэтому их называют еще периодическими.

К затратам периода относятся:

• коммерческие затраты, учитываемые на счете 44 «Коммерческие расходы» бухгалтерского учета и связанные с реализацией и поставкой продукции (работ, услуг);

• управленческие затраты (счет 26 «Общехозяйственные расходы» бухгалтерского учета), то есть все затраты на административное управление предприятия в целом.

К затратам периода относятся только косвенные расходы, которые не включаются в производственную себестоимость продукции и не учитываются в стоимости готовой продукции на складе и остатках НЗП.

Группировка производственных и периодических затрат показана на рис. 1.

Основываясь на делении затрат на производственные и периодические, калькулирование производственной и полной себестоимости готовой продукции можно осуществлять по следующему алгоритму.

Согласно приведенному алгоритму коммерческие и управленческие затраты никогда не относятся на стоимость готовой продукции на складе и остатки незавершенного производства. Модель формирования производственной и полной себестоимости продукции (работ, услуг) по описанному алгоритму отражена на рис. 2.

Представленный алгоритм формирования себестоимости продукции отвечает требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, однако он не единственно возможный с точки зрения отечественных стандартов РСБУ.

Так, по другому возможному варианту общехозяйственные (управленческие) расходы, учитываемые на счет 26, могут не сразу списываться на счет 90, а распределяться по видам продукции аналогично общепроизводственным затратам (например, пропорционально предусмотренному учетной политикой показателю или с помощью заранее определенных коэффициентов).

В этом случае производственная себестоимость будет делиться на два вида:

- сокращенную производственную себестоимость (без учета управленческих затрат);

- полную производственную себестоимость (с учетом управленческих затрат).

Постоянные и переменные затраты

В зависимости от того, как затраты зависят от объема производства и реализации продукции, то есть от деловой активности предприятия, они группируются на постоянные и переменные.

Переменные расходы имеют строгую зависимость от динамики изменения объема выпуска продукции. С ростом объемов производства переменные расходы увеличиваются. Когда объемы производства уменьшаются, эти расходы снижаются. Данная зависимость может быть строго пропорциональной (линейной) или нелинейной.

Переменные затраты делятся на:

• производственные (сырье и материалы, сдельная заработная плата производственного персонала и др.);

• непроизводственные (комиссионная оплата труда коммерческого персонала, затраты на транспортировку, логистику и др.).

Постоянные затраты не изменяются вместе с динамикой объемов производства, то есть остаются постоянными при любом уровне деловой активности предприятия. К ним можно отнести амортизационные отчисления зданий и сооружений, оплату труда административного персонала и др.

Среди постоянных затрат необходимо выделять условно-постоянные или полупостоянные затраты, которые возрастают при увеличении объемов производства продукции скачкообразно (ступенчато).

При достижении максимальной загрузки оборудования дальнейший рост производства продукции возможен, например, путем приобретения новых производственных фондов.

В связи с этим изменится амортизация основных средств. Однако данное увеличение произойдет не постепенно, а ступенчато, то есть только после ввода основных средств в эксплуатацию.

Необходимо также выделять смешанные затраты, которые одновременно относятся и к переменным, и к постоянным. Например, оплата труда производственного персонала: сдельная часть будет относиться к переменным затратам, а компенсационная и социальная части — к постоянным.

Группировки затрат на прямые и косвенные, переменные и постоянные имеют разные критерии и цели. Отождествление прямых затрат с переменными или постоянных с косвенными является существенной ошибкой. Например, лизинговые платежи за оборудование, используемое для производства определенного вида продукции, будут относиться к прямым производственным затратам и в то же время к постоянным расходам.

Деление затрат на прямые и косвенные необходимо в первую очередь для правильного калькулирования себестоимости производимой и реализуемой продукции, отражения ее в финансовой и управленческой отчетности.

Деление затрат на переменные и постоянные служит для проведения маржинального анализа и ранжирования различных сегментов бизнеса по уровню прибыльности.

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ

Определение (калькулирование) производственной себестоимости предполагает исчисление всей совокупности затрат на выпуск продукции одного вида. С этой целью прямые затраты соотносятся с конкретными видами продукции, а косвенные распределяются между ними согласно принятым на предприятии правилам.

Распределение косвенных расходов по видам продукции (носителям затрат) — процесс более сложный и менее точный, чем отнесение на себестоимость прямых затрат. Чем крупнее предприятие, тем сложнее корректно распределить косвенные затраты, так как с ростом бизнеса увеличивается перечень видов выпускаемой продукции (работ, услуг) и косвенных расходов.

Для повышения точности калькулирования себестоимости продукции необходимо более тщательно разделять затраты на прямые и косвенные, стремясь снизить перечень косвенных затрат. Так, коммерческие затраты являются косвенными. Однако если затраты были осуществлены для продвижения конкретных видов товаров, то эти расходы нужно признавать прямыми и прямо относить на себестоимость соответствующих товаров.

Косвенные затраты традиционно учитывают по местам их возникновения, то есть по структурным подразделениям предприятия, где они были понесены. Такой учет необходим не только для контроля затрат и калькулирования себестоимости, но и для оценки эффективности деятельности подразделений компании и оптимизации этих затрат.

При этом главной проблемой учета и распределения косвенных затрат административно-управленческих подразделений являются расходы на услуги, которые предоставляют подразделения друг другу в рамках самой компании (так называемые взаимные услуги).

ЭТО ВАЖНО

Если доля взаимных услуг в компании высокая, то при распределении косвенных затрат по объектам калькулирования расходы на эти услуги нужно учитывать путем применения специально рассчитанных коэффициентов или двухступенчатой процедуры распределения.

Практика калькулирования себестоимости продукции разнообразна, так как существуют различные методы распределения производственных, коммерческих и управленческих косвенных затрат по отдельным видам продукции.

Выбор конкретного способа распределения затрат в первую очередь зависит от:

- характера производственного процесса (моно- или многопродуктовое производство);

- специфики производственного учета и системы управления затратами на предприятии.

Для монопроизводственных предприятий наиболее подходящим способом является перенесение прямых затрат на себестоимость конкретного вида продукции путем прямого расчета или суммирования. Косвенные затраты распределяют в данном случае пропорционально выбранной базе.

В многопродуктовых (комплексных) производствах чаще всего применяют коэффициентный способ и способ пропорционального распределения косвенных затрат. В этом случае даже отдельные прямые расходы распределяются между видами продукции по принятым коэффициентам или пропорционально выбранной базе.

Если специфика производственного процесса позволяет принять один из производимых продуктов за основной, а остальные считать побочными, то используется способ исключения затрат. В этом случае стоимость затрат на побочные продукты по принятым в компании измерителям вычитается из величины общих прямых расходов.

В результате разница между общей суммой затрат и стоимостью побочной продукции считается себестоимостью основного вида продукта. Косвенные затраты при этом распределяют пропорционально выбранной базе.

При распределении косвенных затрат ключевым вопросом является выбор базы распределения. Для более корректного распределения целесообразно за базу принимать показатель, который больше учитывает специфику предприятия.

Так, для компаний с высоким уровнем материальных затрат лучшей базой распределения будут прямые затраты на сырье и материалы, для торговых предприятий — выручка от реализации соответствующих видов товаров.

Если у предприятия много направлений деятельности, то лучше всего применять специально рассчитанные коэффициенты.

ПРИМЕРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Одноступенчатое распределение затрат

Мебельное предприятие ООО «Мебельдрев» выпускает шесть видов продуктов. Всю продукцию производят на базе одного вида сырья в едином технологическом процессе комплексного производства.

Прямые материальные затраты (сырье и материалы) относятся непосредственно на себестоимость конкретного вида продукции в размере фактически израсходованных затрат и определяются путем их суммирования за отчетный период.

Помимо основного сырья в качестве материальных затрат используют вспомогательные материалы, которые собирают на отдельном счете и по итогам отчетного периода распределяют по видам продукции по принятым на предприятии коэффициентам.

Производственный персонал принимает участие в производстве всех видов продукции, поэтому затраты на оплату его труда, включая начисленные страховые взносы, учитывают на отдельном счете и по итогам отчетного периода распределяют по видам продукции пропорционально принятой базе распределения (прямым материальным затратам).

Производственное оборудование используется комплексно для производства всех видов продукции, поэтому затраты на его амортизацию по итогам отчетного периода также распределяют по видам продукции пропорционально принятой базе распределения (прямым материальным затратам).

Общепроизводственные расходы, являясь косвенными производственными затратами, собирают на отдельном счете учета и по итогам отчетного периода распределяют по видам продукции пропорционально базе распределения.

К общепроизводственным расходам предприятия относятся затраты на:

• электроэнергию и топливо;

• водоснабжение и тепловую энергию;

• проведение ремонтных работ основных производственных фондов;

• заработную плату и страховые взносы мастеров и начальников производственных участков и цехов;

• амортизацию транспортного оборудования;

• вывоз твердых бытовых отходов.

Общепроизводственные расходы относят на конкретный вид продукции пропорционально всем производственным затратам (основное и вспомогательное сырье и материалы, оплата труда и страховые взносы производственного персонала, амортизация основных производственных фондов).

Коммерческие и управленческие (общехозяйственные) расходы в течение отчетного периода собирают на отдельных счетах учета и по итогам отчетного периода распределяют по видам продукции пропорционально базе распределения (производственной себестоимости).

Правила распределения затрат, применяемые на предприятии «Мебельдрев», представлены в табл. 1.

Данные о фактических производственных прямых и косвенных затратах предприятия за отчетный период (месяц) представлены в табл. 2.

Учитывая методы распределения затрат (см. табл. 1), на основе данных табл. 2 рассчитаем производственную и полную себестоимость каждого вида продукции, выпущенной предприятием «Мебельдрев» в отчетном периоде (табл. 3).

Уточним расчет показателей табл. 3 на примере продукта 1.

1. Сырье и материалы (прямые материальные затраты). Так как применяемый на предприятии метод учета сырья и материалов — суммирование затрат по фактической их величине, то данные переносятся из табл. 2 (для продукта 1 — показатель 1.1 = 5 541 990 руб.).

2. Вспомогательные материалы (косвенные материальные затраты) = 4 880 010 руб. × 0,25 = 1 220 003 руб.

3. Оплата труда и страховые взносы производственного персонала = (5 541 990 руб. / 19 553 490 руб.) × 10 220 440 руб. = 2 896 750 руб.

4. Амортизация основных производственных фондов = (5 541 990 руб. / 19 553 490 руб.) × 2 880 180 руб. = 816 321 руб.

5. Общепроизводственные расходы (косвенные затраты) = (5 541 990 руб. + 1 220 003 руб. + 2 896 750 руб. + 816 321 руб.) / (19 553 490 руб. + 4 880 010 руб. + 10 220 440 руб. + 2 880 180 руб.) × 14 990 110 руб. = 4 183 457 руб.

6. Производственная себестоимость = 5 541 990 руб. + 1 220 003 руб. + 2 896 750 руб. + 816 321 руб. + 4 183 457 руб. = 14 658 520 руб.

7. Коммерческие расходы (косвенные затраты) = 14 658 520 руб. / 52 524 230 руб. × 2 880 450 руб. = 803 879 руб.

8. Управленческие (общехозяйственные) расходы (косвенные затраты) = 14 658 520 руб. / 52 524 230 руб. × 15 330 550 руб. = 4 278 467 руб.

9. Полная себестоимость = 14 658 520 руб. + 803 879 руб. + 4 278 467 руб. = 19 740 867 руб.

В результате расчетов определили производственную и полную себестоимость партии каждого вида продукции, выпущенной предприятием «Мебельдрев» за отчетный период, то есть совокупные затраты каждого вида продукции.

Чтобы определить себестоимость единицы изделия, то есть удельные затраты, необходимо учесть в расчетах объем (количество) произведенной предприятием продукции. Расчет производственной и полной себестоимости единицы продукции представлен в табл. 4.

В результате распределения затрат и калькулирования себестоимости рассчитана производственная и полная себестоимость единицы каждого вида продукции предприятия в отчетном периоде методом одноступенчатого распределения затрат.

Двухступенчатое распределение косвенных затрат

Рассмотрим пример распределения косвенных расходов в страховой компании «Стравита». Компания предоставляет услуги страхования по трем продуктам (договоры страхования А, Б и В) и состоит из пяти структурных подразделений (первые три отдела относятся к основным, два последних — к обслуживающим):

• коммерческий отдел реализации договоров страхования (КО);

• отдел страховых выплат (ОСВ);

• отдел перестрахования (ОП);

• информационно-аналитический отдел (ИАО);

• отдел обслуживания (ОО).

Первая ступень распределения косвенных расходов

Первая ступень распределения предполагает разделение всех косвенных затрат по структурным подразделениям компании и проводится в два этапа.

Этап 1. Постатейное и прямое распределение косвенных затрат по местам их возникновения. Расходы, которые можно идентифицировать с конкретным отделом, относят на соответствующие подразделения. Затраты, относящиеся ко всему предприятию, учитывают как общехозяйственные (управленческие) расходы.

Все косвенные затраты компании «Стравита», разделенные по местам их возникновения, представлены в табл. 5.

Этап 2. Распределение общехозяйственных (управленческих) затрат по структурным подразделениям пропорционально выбранным базам распределения:

• аренда офисных помещений — площадь офисных помещений;

• амортизация основных средств — остаточная стоимость оборудования;

• электроэнергия и отопление — площадь офисных помещений;

• заработная плата и страховые взносы управленческого персонала — численность персонала подразделений.

Данные по выбранным базам распределения представлены в табл. 6. Распределение общехозяйственных расходов между структурными подразделениями компании «Стравита» — в табл. 7.

Уточним расчет показателей табл. 7 на примере коммерческого отдела (КО):

Амортизация основных средств = 4020 тыс. руб. / 15 800 тыс. руб. × 4330 тыс. руб. = 1102 тыс. руб.

Аренда офисных помещений = 150 м2 / 550 м2 × 8500 тыс. руб. = 2318 тыс. руб.

Электроэнергия и отопление = 150 м2 / 550 м2 × 840 тыс. руб. = 229 тыс. руб.

Заработная плата управленческого персонала = 45 чел. / 125 чел. × 8420 тыс. руб. = 3031 тыс. руб.

Страховые взносы управленческого персонала = 45 чел. / 125 чел. × 2526 тыс. руб. = 909 тыс. руб.

В результате на первой ступени были получены данные о сумме всех косвенных затрат за отчетный период в разрезе каждого структурного подразделения компании «Стравита».

Вторая ступень распределения косвенных расходов

Вторая ступень распределения предполагает определение ставок распределения косвенных затрат на конкретные виды продуктов (услуг), закрепленных за основными подразделениями компании, и проводится в два этапа.

Этап 1. Перераспределение всех косвенных расходов, приходящихся на обслуживающие подразделения компании, на основные ее отделы пропорционально следующим базам:

• затраты информационно-аналитического отдела — по времени предоставления услуг другим подразделениям (ч);

• затраты обслуживающего отдела — по количеству заявок на обслуживание (шт.).

Данные по выбранным базам распределения представлены в табл. 8. Распределение расходов обслуживающих подразделений страховой компании между ее основными подразделениями — в табл. 9.

Уточним расчет показателей табл. 9 на примере коммерческого отдела (КО):

1. Общие затраты подразделений = 4158 тыс. руб. + 7590 тыс. руб. = 11 748 тыс. руб.

2. Перераспределение затрат информационно-аналитического отдела (ИАО) = 50 ч / (140 ч – 10 ч) × 5769 тыс. руб. = 2219 тыс. руб.

3. Перераспределение затрат обслуживающего отдела (ОО) = 25 шт. / (75 шт. – 5 шт.) × 4258 тыс. руб. = 1521 тыс. руб.

4. Общие затраты подразделений после перераспределения = 11 748 тыс. руб. + 2219 тыс. руб. + 1521 тыс. руб. = 15 487 тыс. руб.

Рассмотренный способ перераспределения расходов обслуживающих подразделений, называемый прямым методом, — это один из возможных вариантов. Существуют и другие методы (например, пошаговый или метод учета взаимных услуг).

Достоинства прямого метода:

• простота;

• минимально необходимый набор данных (снижает трудозатраты на его осуществление).

Несмотря на эти достоинства прямого метода другие методы дают более точные результаты, так как учитывают фактор оказания взаимных услуг подразделений. Правда, они требуют большего количества данных, что усложняет систему управленческого учета компании.

В результате перераспределения все косвенные затраты компании «Стравита» за отчетный период были распределены на три основных подразделения, реализующих продукты (услуги) организации (табл. 10).

Этап 2. Расчет ставки распределения косвенных расходов на страховые продукты, закрепленные за основными подразделениями, и полной их себестоимости.

Для определения ставки распределения косвенных расходов в качестве базы распределения был выбран показатель количества отработанных часов в разрезе основных подразделений компании.

Расчет ставок распределения и полной себестоимости страховых продуктов представлен в табл. 11.

Уточним расчет показателей табл. 11 на примере коммерческого отдела (КО):

1. Количество отработанных часов (23 раб. дня) = численность персонала (табл. 6) × количество рабочих дней в отчетном периоде × 8 ч = 45 чел. × 23 раб. дня × 8 ч = 8280 ч.

2. Ставка распределения косвенных затрат на 1 ч труда = сумма косвенных расходов подразделения (табл. 10) / количество отработанных часов × 1000 = 15 487 тыс. руб. / 8280 ч × 1000 = 1870 руб.

3. Фактические трудозатраты по видам страховых продуктов — по данным управленческого учета за отчетный период.

4. Себестоимость договора страхования А = ставка распределения косвенных затрат на 1 ч труда × фактические трудозатраты по договору страхования А = 1870 руб. × 0,75 ч = 1403 руб.

Полная себестоимость страховых продуктов составит:

• договор страхования А: 1403 руб. + 570 руб. + 816 руб. = 2789 руб.;

• договор страхования Б: 281 руб. + 1140 руб. + 1749 руб. = 3170 руб.;

• договор страхования В: 935 руб. + 1710 руб. + 1166 руб. = 3812 руб.

Как видим, расчет полной себестоимости продукции (работ, услуг) зависит от специфики бизнеса. В рассмотренном примере у страховой компании нет прямых затрат, все затраты являются косвенными и требуют распределения, по итогам которого формируется полная себестоимость продуктов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Распределение косвенных затрат по видам продукции — более сложный и менее точный процесс, чем отнесение на себестоимость прямых затрат. Чем крупнее компания, тем сложнее корректно распределить косвенные расходы.

Чтобы повысить точность калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), необходимо:

• более тщательно разделять затраты на прямые и косвенные путем снижения перечня косвенных затрат;

• построить системы бухгалтерского (управленческого) учета (счетов, субсчетов и аналитик), учитывающие понесенные затраты в различных срезах, включая взаимные услуги структурных подразделений;

• правильно выбрать базу распределения затрат (за базу принимается показатель, который больше учитывает специфику бизнеса).

Повышение точности распределения косвенных затрат и калькулирования себестоимости продукции усложняет учетный процесс и удорожает его. В связи с этим каждому предприятию необходимо найти свой оптимальный баланс между точностью и стоимостью затрат на к

Статья опубликована в журнале «Планово-экономический отдел» № 5, 2022.

Добавить в «Нужное»

Прямые и косвенные затраты на производство

Чтобы определить полную фактическую себестоимость продукции, работ или услуг, необходимо сложить все затраты, связанные с ее изготовлением (выполнением работ или оказанием услуг). В зависимости от способа включения тех или иных затрат в себестоимость выделяют расходы прямые и косвенные.

Прямые затраты – это расходы, которые непосредственно связаны с производством отдельных видов продукции и которые могут быть прямо включены в их себестоимость. Такими затратами, к примеру, могут быть затраты на сырье и материалы, заработную плату основных производственных рабочих и т.д.

Косвенные затраты – это такие расходы, которые связаны с производством нескольких видов продукции и которые, соответственно, не могут быть прямо включены в себестоимость конкретных видов продукции. Такие расходы подлежат распределению между видами продукции пропорционально выбранной базе. Примерами косвенных расходов являются общецеховые затраты, общехозяйственные расходы и т.д.

Учет прямых затрат на производство

Прямые затраты на производство отражаются преимущественно на счете 20 «Основное производство» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). По дебету этого счета собираются прямые расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ или оказанием услуг с кредита следующих счетов:

- 02 «Амортизация основных средств»;

- 10 «Материалы»;

- 23 «Вспомогательные производства»;

- 25 «Общепроизводственные расходы»;

- 26 «Общехозяйственные расходы»;

- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

- 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.

Аналитический учет на счете 20 ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции, что позволяет на данном счете исчислять себестоимость каждого конкретного вида изделия.

Прямые расходы на производство продукции могут также учитываться на счете 23 «Вспомогательные производства» и потом относиться в дебет счета 20.

Косвенные затраты

Косвенные расходы, которые связаны с управлением и обслуживанием производства, учитываются на следующих счетах:

- 25 «Общепроизводственные расходы»;

- 26 «Общехозяйственные расходы».

Бухгалтерские записи по дебету указанных счетов могут производиться с кредита тех же счетов учета, что применялись при учете затрат основного производства. Однако, учитывая сущность косвенных расходов, непосредственно отнести их величину на себестоимость того или иного изделия не предполагается возможным. Такие расходы нужно распределять с учетом той или иной обоснованной базы распределения. Ее выбор зависит от специфики каждой конкретной организации, ее отраслевой принадлежности, вида производства и прочих факторов. Выбор этот должен быть закреплен в Учетной политике организации для целей бухгалтерского учета.

Приведем пример распределения косвенных расходов

Организация производит два вида продукции: изделие А и изделие Б. Прямые расходы по производству изделий собираются на соответствующих субсчетах к счету 20. Общецеховые затраты за март 2019 года, собранные по дебету счета 25, составляют 120 000,00 рублей.

В соответствии с Учетной политикой организации общецеховые расходы за месяц распределяются пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих за этот месяц.

Сведения о величине прямой заработной платы основных производственных рабочих за март 2019 года отражены в таблице:

| Вид продукции | Величина прямой заработной платы основных производственных рабочих, руб. |

|---|---|

| Изделие А | 560 000,00 |

| Изделие Б | 390 000,00 |

| Итого: | 950 000,00 |

Шаг 1: Находим коэффициент распределения общецеховых расходов. Он показывает, сколько рублей общепроизводственных расходов приходится на 1 рубль зарплаты основных рабочих (для большей точности целесообразно округлять коэффициент до максимально возможного знака после запятой):

К = 120 000,00 / 950 000,00 = 0,1263…

Шаг 2: Находим часть общепроизводственных расходов (ОПР), относящихся к изделию А (ОПРА) и изделию Б (ОПРБ):

ОПРА = 560 000,00 * 0,1263… = 70 736,84 рублей

ОПРБ = 390 000,00 * 0,1263… = 49 263,16 рублей.

Шаг 3: Списываем по назначению общепроизводственные расходы, приходящиеся на изделие А и изделие Б:

Дебет счета 20, субсчет «Изделие А» — Кредит счета 25 70 736,84

Дебет счета 20, субсчет «Изделие Б» — Кредит счета 25 49 263,16

У любой организации, производящей продукцию и/или реализующей ее, существуют затраты. Если предприниматель использует в определении прибыли и затрат метод начисления, то Налоговый Кодекс в ст. 318 и 320 требует разделять расходы по их отношению к прямым или косвенным.

- В чем смысл такого разделения с точки зрения уплаты налогов?

- Какие затраты считать прямыми, а какие отнести к косвенным?

- Кто принимает окончательное решение в этом вопросе – налоговики и предприниматели?

- Всегда ли нужно это разделение?

Вносим ясность в этом материале.

Каким образом происходит распределение расходов на прямые и косвенные в целях налога на прибыль?

Зачем распределяются затраты

Распределение трат организации по данному основанию имеет значение для внутренней учетной политики, поскольку прямо отражается на налогообложении. Они входят в налоговую базу при начислении налога на прибыль.

Как учитываются прямые и косвенные затраты в составе полной себестоимости?

При начислении данного налога важны все расходы, и все они будут учтены рано или поздно. Но для бизнеса часто время имеет решающее значение, а для прямых и косвенных налогов время учета отличается.

Как учесть прямые и косвенные расходы при оказании услуг?

- Прямые расходы нужно признавать для налогового учета именно тогда, когда они совершились. Их приходится распределять между проданным и товаром и ожидающим реализации, завершенной или незавершенной работой. Так, если стоимость расходов заложена в реализацию товара или плату за работы, то списать их можно будет только по завершении, возможно, это растянется на несколько месяцев или даже лет.

- Косвенные расходы бухгалтерия имеет право списать в том же учетном периоде, они полностью относятся к учитываемым при налогообложении.

ВАЖНЫЙ НЮАНС! Расходы при оказании услуг, даже если они отнесены к прямым, признаются в текущем периоде, а не распределяются, поскольку услуга потребляется в процессе ее оказания, ее результат не выражен материально (основание – п. 5 ст. 38, ст. 313, абз. 3 п. 2 ст. 318 Налогового кодекса РФ, письмо Министерства финансов России от 15 июня 2011 г. № 03-03-06/1/348).

Что такое прямые и что такое косвенные расходы

Налоговый Кодекс не дает четкого регламента, какие затраты к какому типу относить. Право считать определенные виды затрат прямыми предоставлено самим организациям, только они должны его обосновать в своей внутренней документации, а руководитель – утвердить.

Как учесть прямые и косвенные расходы в торговле?

С косвенными расходами проще – все траты, которые не сочтены прямыми или внереализационными, считаются косвенными.

В производстве и торговле состав этих типов затрат существенно отличается.

Прямые и косвенные расходы при производстве товаров и услуг

Определяя, к какому типу отнести расходы на производство, руководитель должен брать во внимание, что к прямым, как правило, следует причислить те расходы, которые используются для выпуска товаров (услуг) и их продвижения, продажи. Важна и специфика деятельности, отраслевые особенности процесса производства. Примерное перечисление прямых расходов производственных фирм может выглядеть так.

- Материальные издержки:

- уплата за приобретенное сырье;

- затраты на производственные материалы;

- приобретение оборудования и комплектующих;

- стоимость полуфабрикатов, если в производственном процессе выполняется их переработка.

- Финансовые издержки:

- заработная плата для персонала;

- взносы в социальные и страховые фонды.

- Амортизационные издержки – закономерное снижение стоимости основных средств вследствие их «срабатываемости» со временем.

К СВЕДЕНИЮ! Если организация привлекает для производства работ сторонних людей по субподрядам, то оплата этой деятельности также считается прямыми расходами, так как имеет непосредственную связь с производством, несмотря на то, что в примерном перечне в ст.318 НК ее нет.

Внереализационные расходы учитываются отдельно.

Все остальные типы расходов, напрямую не связанные с производством, считают как косвенные.

ВАЖНО! Иногда случаются «пограничные» ситуации распределения расходов, в таких случаях необходимо обоснование руководства. Однако, следует помнить, что к косвенным по закону нельзя отнести затраты, объективно имеющие отношение к производству, например, средства на закупку сырья, учитывающие себестоимость единицы выпускаемой продукции.

Прямые и косвенные затраты в торговле

Торговые отношения предусматривают зафиксированный перечень прямых расходов, утвержденный ст. 320 НК РФ. Здесь «самодеятельность» руководства неправомерна. Согласно законодательству, в торговой деятельности к прямым расходам следует относить такие.

- Затраты при закупке товаров: способ ее определения лежит на самой организации, в частности, это:

- закупочная цена;

- расходы на фасовку;

- стоимость упаковки и тары;

- оплата складских услуг и др.

- Расходы по доставке до склада приобретателя, если эти средства не заложены в стоимость товара. В остальных случаях транспортные расходы правильнее счесть косвенными, поскольку они не соотносятся с продажей товара.

Внереализационные расходы также подчинены отдельному учету.

Остальные затраты будут сочтены косвенными – они напрямую снижают прибыль данного отчетного налогового периода.

Что выгоднее для организации?

Любому руководителю с денежной точки зрения более практично отнести как можно большее число затрат к косвенным: ведь тогда снизится база по налогу на прибыль в конкретном периоде (п.2 ст.318 НК). Налоговые органы, естественно, поддерживают противоположную позицию.

В нормативной базе организации должен быть утвержден перечень прямых затрат, он не обязательно должен совпадать с рекомендательным, но непременно должно быть обоснование этого распределения. К косвенным расходам, в случае выбора, руководство имеет право причислить лишь те затраты, которые никак нельзя счесть прямыми.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С точки зрения налоговиков, в спорных ситуациях следует признать расход прямым – этот перечень является открытым, – нежели необоснованно расширять количество косвенных затрат. Можно налог, обычно признаваемый косвенным, счесть прямым, но обратное недопустимо.

Расходы есть, доходов нет

Случается, что в одном или нескольких из отчетных периодов организация не смогла добиться прибыли или даже оказалась в убытке. Как в таких случаях производить учет расходов?

Ответ логичен: раз отсутствуют доходы, значит, прямых расходов на производство или реализацию в этот период не было. Это объясняется требованиями НК к прямым расходам:

- обоснование с точки зрения экономики;

- подтверждение по документам;

- направленность на финансовую выгоду.

Поскольку прибыли – финансовой выгоды – в данный период организацией не получено, признавать следует только косвенные расходы, они не имеют отношения к заработанной выручке.

Расход, даже не принесший прибыли в данный период, также может быть обоснован, например, направлен на будущие доходы. Таким образом, нет противоречий для признания расходов в бездоходный период косвенными (письма Минфина РФ от 25.08.2010 г. № 03-03-06/1/565, от 21.05.2010 г. № 03-03-06/1/341, от 08.12.2006 г. № 03-03-04/1/821).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если не удастся доказать экономическое обоснование (направленность на будущую прибыль) расхода в периоде, когда нет финансового дохода, то нельзя признавать его ни прямым, ни косвенным (письма УФНС России по г. Москва от 12.11.07 № 20-12/107022, от 26.12.06 № 20-12/115144).

Считаем прямые расходы

Чтобы прямая затрата повлияла на снижение налоговой базы в текущем периоде, она должна относиться к продукции, проданной в этом периоде или работе, в этот период совершенной. Затраты нельзя учесть как прямые расходы и списать, если:

- производство не завершено;

- продукция произведена, но лежит на складе;

- продукция уже погружена, но еще не реализована и т.п.

Вычислим сумму, которую фирма-производитель вправе вычесть из налоговой базы. Для этого пригодна следующая формула:

ПРУНП = СПР — ПРНПр — ПРС — ПРОНР

где:

- ПРУНП – прямые расходы, уменьшающие налог на прибыль в отчетный период;

- СПР – сумма всех прямых расходов;

- ПРНПр – прямые расходы по незавершенному на конец периода производству;

- ПРС – прямые расходы по продукции, содержащейся на складах;

- ПРОНР – прямые расходы по прошедшей отгрузку продукции, которая еще не продана, то есть право собственности на нее пока не перешло от реализатора к приобретателю.

Для торговых организаций формула расчета прямых расходов будет немного отличаться:

ПРСНП = (ПРДП + ОПП) — ПРОС

где:

- ПРСНП – прямые расходы, снижающие налог на прибыль в данный налоговый период;

- ПР – прямые расходы по данному периоду;

- ОПП – прямые расходы, перешедшие по остаткам с прошлого периода;

- ПРОС – прямые расходы по остаткам на складе (в том числе и товаров, находящихся в пути на склад, а также только едущим к покупателю, но еще не выкупленным им).

Чем отличаются прямые и косвенные расходы для налогового учёта

Прямые расходы непосредственно связаны с производством и реализацией продукции или товаров, либо с выполнением работ или оказанием услуг.

Косвенные расходы — это все остальные расходы компании, которые нельзя прямо отнести на конкретный продукт, кроме внереализационных.

Прямые и косвенные расходы по-разному учитываются при расчёте налога на прибыль, поэтому важно разделить их правильно. Прямые расходы можно списать только в той части, в которой они относятся к проданным товарам, продукции, выполненным работам, оказанным услугам. Косвенные расходы компания может учесть для налога на прибыль в полном объёме в том периоде, когда они были произведены.

Пример 1.

Компания «Старт» выпустила за месяц 100 единиц продукции, а продала из них 60 единиц. На начало месяца остатков продукции на складе не было.

Прямые расходы на весь выпуск — 250 тыс. руб., косвенные расходы — 280 тыс. руб.

Для уменьшения базы по налогу на прибыль компания может использовать в отчётном месяце сумму расходов:

280 тыс. руб. + (250 тыс. руб. / 100 ед. )х 60 ед. = 430 тыс. руб.

Организации выгодно списать все расходы максимально быстро, чтобы заплатить меньше налога на прибыль. Значит, чем больше расходов относится к косвенным, тем лучше для компании. Но нельзя делить расходы по своему усмотрению — это можно делать только по правилам, установленным Налоговым кодексом.

Подарок для наших читателей – чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН. Больше сорока способов легально снизить налоговую нагрузку от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело»!

Методы оптимизации налогов

Как законно снизить налоговую нагрузку

Получите бесплатные чек-листы для ОСНО и УСН!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам их

Какие расходы относятся к прямым и косвенным

Это зависит от вида деятельности.

Торговые компании к прямым расходам могут относить только стоимость приобретённых товаров и расходы на их доставку (ст. 320 НК РФ). Все остальные расходы в торговле будут косвенными.

Для производства, выполнения работ и оказания услуг в Налоговом кодексе прописано лишь несколько рекомендованных видов прямых расходов:

1. Материальные расходы.

2. Расходы на оплату труда работников, которые непосредственно занимаются производством, выполнением работ или оказанием услуг, а также страховые взносы с неё.

3. Амортизация основных средств производственного назначения.

Полный перечень прямых расходов такие компании должны разработать самостоятельно, с учётом особенностей своей деятельности (письмо Минфина РФ от 06.12.2018 № 03-03-06/1/88527).

Компаниям, которые оказывают услуги, проще — они могут списывать все прямые расходы в текущем периоде вместе с косвенными (п. 2 ст. 318 НК РФ). Поэтому даже если распределить расходы неправильно — это не повлияет на расчёт налога на прибыль.

Обратите внимание: это касается только оказания услуг. На выполнение работ правило не распространяется.

Пример — постановление от 28.08.2018 по делу № А19-17641/2017. Компания занималась сейсмической разведкой и передавала заказчику отчёты на бумажных и электронных носителях — заказчик получал материальный результат, который мог использовать в дальнейшем или передать третьим лицам. А в соответствии с п. 5 ст. 38 НК РФ услуга — это деятельность, которая не имеет материального выражения и потребляется во время осуществления. Поэтому здесь речь идёт не об оказании услуг, а о выполнении работ (п. 4 ст. 38 НК РФ). Следовательно, компания не имела права списывать прямые расходы вместе с косвенными.

Организация должна самостоятельно определить и отразить в учётной политике методику распределения прямых расходов между выполненными и незавершенными работами (ст. 319 НК РФ).

Пример 2.

Компания «АвтоПлюс» занимается грузоперевозкками. К прямым расходам организация относит зарплату водителей, стоимость ГСМ и амортизацию автомобилей. Согласно учётной политике прямые расходы относятся на принятые заказчиками работы пропорционально объёму перевозок в тонно-километрах.

За месяц объем перевозок составил 150 тыс. т/км, из них заказчики подписали акты на 120 тыс. т/км. Общая сумма прямых расходов за месяц — 500 тыс. руб. Из них организация может списать при расчёте налога на прибыль:

500 тыс. руб. / 150 тыс. т/км х 120 тыс. т/км = 400 тыс. руб.

Таким образом, сложности при распределении расходов для налога на прибыль будут у компаний, которые занимаются производством или выполняют работы. Для них нет конкретного перечня прямых расходов, как в торговле, и они не могут списать прямые расходы вместе с косвенными, как при оказании услуг.

Какие расходы относить к прямым, чтобы не было проблем с налоговой

Верховный суд РФ в определении от 26.10.2018 № 306-КГ18-11339 отметил: право налогоплательщика на самостоятельную разработку перечня прямых и косвенных расходов не означает, что эти списки можно формировать произвольно. Нужно учитывать особенности деятельности компании.

Минфин считает, что налогоплательщик должен сам распределять расходы между прямыми и косвенными, с учётом особенностей своего технологического процесса. Установить единые правила для всех невозможно (письмо Минфина РФ от 07.02.2022 № 03-03-06/3/7873). Разъяснения Минфина по этому вопросу обычно содержат только общие формулировки со ссылкой на НК РФ. Например, письма от 27.02.2020 № 03-03-06/1/14109 или от 14.01.2021 № 03-03-06/1/911. Поэтому налогоплательщикам в спорных случаях приходится ориентироваться на судебную практику.

Во всех случаях судьи отметили, что спорные расходы непосредственно связаны с производственным процессом, поэтому их нужно относить к прямым. Поэтому налоговики правомерно уменьшили расходы компаний и доначислили им налог на прибыль, а также штрафы и пени.

В настоящее время судебная практика по вопросу распределения расходов между прямыми и косвенными складывается в пользу налоговиков. Конституционный Суд РФ отметил, что налогоплательщик имеет право отнести те или иные расходы к косвенным, только в том случае, если нет реальной возможности отнести их к прямым, применив экономически обоснованные показатели (определение КС РФ от 25.04.2019 № 876-О).

Другими словами, высшая судебная инстанция говорит от том, что любые расходы налогоплательщика следует по умолчанию рассматривать, как прямые и только в виде исключения они могут быть отнесены к косвенным. Поэтому с учётом позиции налоговиков и судов, безопаснее включать в перечень прямых любые спорные расходы, которые можно отнести к производственной деятельности.

Моё дело Бюро

Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KaLoE

Содержание статьи

1. Что входит в производственную себестоимость

2. Зачем рассчитывать прямые и косвенные затраты

3. Как изменение стоимости сырья влияет на себестоимость продукции

4. Как снизить себестоимость продукции

Вариант 1. Снижение стоимости сырья

Вариант 2. Увеличение производительности труда

Вариант 3. Автоматизация производства

Вариант 4. Экономия электроэнергии, воды, снижение аренды

Резюмируем

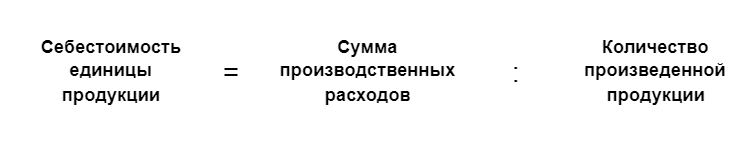

Производственная себестоимость — это количество денег, потраченных на производство продукции. Расчет себестоимости продукции помогает компании:

- правильно установить цену на товары;

- планировать работу, например, определить точку безубыточности для понимания объема производства;

- точно рассчитать прибыль и найти пути ее роста за счет снижения себестоимости.

Себестоимость производства и сумма расходов на реализацию составляют полную себестоимость товара.

Оксана Бондаренко, директор компании «Учет и Право»:

«Расчет себестоимости продукции очень важен, без него вести бизнес трудно. Пример из моей практики: компания производит мягкие стулья, эксклюзивно и в небольших количествах, около 1000 стульев в месяц. Затраты на производство стульев — 5 850 000 рублей. Если разделить эту сумму на количество продукции получим 5 850 рублей — это и есть себестоимость единицы продукции.

Теперь о том, как эту цифру применить. Дело в том, что сам предприниматель изначально формировал ценовую политику на основании цен у конкурентов. Это привело к тому, что средняя цена изделия, 7 000 рублей, едва покрывала издержки.

При такой доходности денег на развитие не оставалось. После расчета себестоимости продукции, мы решили поднять цены и таким образом подтянуть маржинальность. В количестве клиентов мы почти не потеряли, а вот прибыль подняли серьезно — у бизнеса появились деньги на развитие»

Что входит в производственную себестоимость

Себестоимость производства включает в себя:

- сырье — то, из чего производится товар;

- зарплата и страховые взносы сотрудников на производстве;

- аренда цеха;

- коммунальные услуги;

- амортизация оборудования или здания.

В самом простом случае, если компания производит лишь один вид продукции, все эти расходы за месяц можно суммировать и разделить на объем выпущенной продукции. В производственные расходы включается только то сырье и материалы, которые были использованы. Если куплена тонна сырья, а в производство за месяц ушло триста килограммов, в себестоимость включается только их стоимость. Остальное — запасы, которые не влияют на расчет.

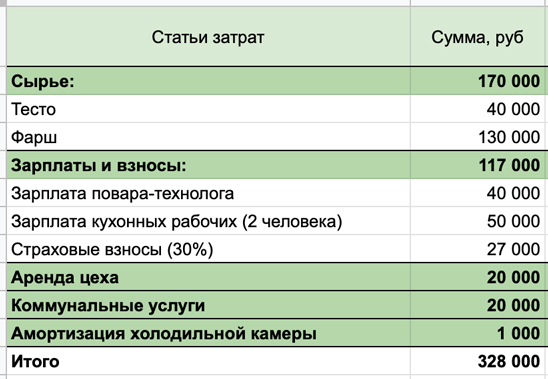

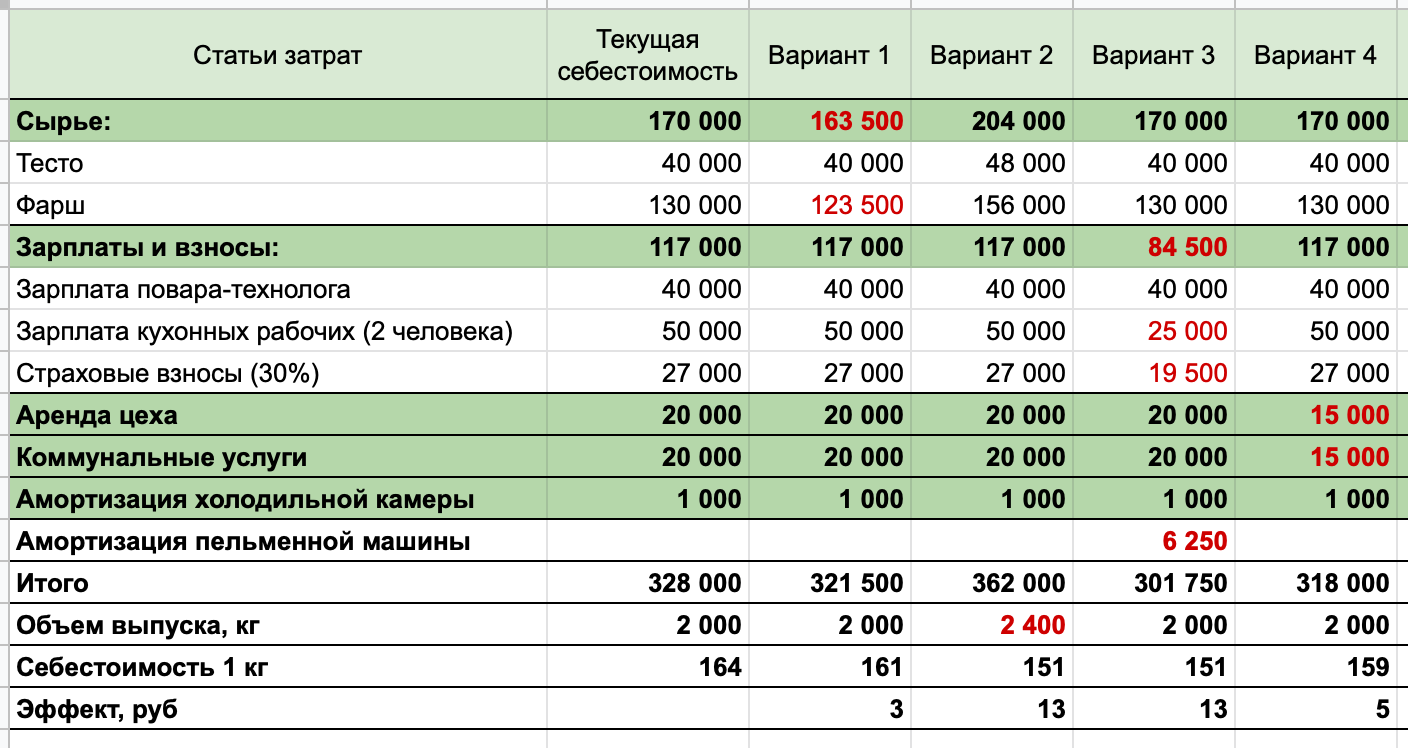

У Михаила фирма по производству пельменей, бизнес прибыльный, есть постоянные клиенты и проверенные поставщики. На определенном этапе захотелось узнать, можно ли продавать продукцию дешевле, чтобы захватить большую долю рынка и потеснить конкурентов. Для этого решили провести расчет себестоимости продукции. Михаил фиксирует все операции в сервисе ПланФакт, поэтому понять, сколько потратили на производство, оказалось легко. Расходы собрали в таблицу:

Для расчета амортизации холодильной камеры ее цену разделили на предполагаемый срок службы в месяцах.

Цена покупки — 36 000 рублей.

Предполагаемый срок службы — 3 года или 36 месяцев.

Амортизация в месяц: 36 000 : 36 = 1 000 (руб.)

За март фирма Михаила выпустила 2000 килограммов пельменей, себестоимость одного килограмма составила 164 рубля:

328 000 : 2 000 = 164 (руб.)

Эту сумму Михаил внес в калькулятор скидок, чтобы оценить, какую цену он может предложить покупателям, чтобы увеличить долю рынка.

А что делать, если часть продукции не прошла все стадии изготовления, и производство на конец месяца не завершено? Как же в таком случае рассчитывается себестоимость?

Например, на начало месяца незавершенное производство составило 50 000 рублей. За месяц потрачено 200 000 рублей, и на конец месяца размер незавершенного производства — 20 000 рублей. Выпущено 1000 единиц продукции.

Расчет себестоимости продукции в этом случае будет выглядеть так:

Себестоимость единицы продукции = (Незавершенное производство на начало месяца + Деньги, потраченные на производство за месяц — Незавершенное производство на конец месяца) : Количество выпущенной продукции

Себестоимость единицы продукции = (50 000 + 200 000 — 20 000) : 1000 = 230 (руб.)

Зачем рассчитывать прямые и косвенные затраты

Когда компания производит только один вид продукции, расчет себестоимости продукции достаточно прост, но что делать, если товаров несколько? В этом случае поможет разделение затрат на прямые и косвенные.

Прямые затраты — то, что потрачено на производство конкретного товара. Это может быть сырье, зарплата работников-сдельщиков, страховые взносы с нее.

Косвенные расходы относятся ко всему производству в целом, например, аренда помещения, фиксированная зарплата работников производства и хозяйственные расходы.

Владислав Ильин, генеральный директор компании «Био-Веста»:

«Мы производим функциональное питание и пробиотики.

Прямые затраты — это сырье, упаковка, множество вспомогательных материалов, которые используются для производства, оплата труда людей, работающих на производстве. Косвенные затраты: аренда, обслуживание здания цеха, уборка, вывоз мусора. Как правило, при изменении объемов производства эти расходы не меняются»

Чтобы понять, сколько косвенных расходов приходится на каждый вид товара, нужно определить его долю в общем объеме производства. А потом пропорционально этой доле распределить сумму затрат.

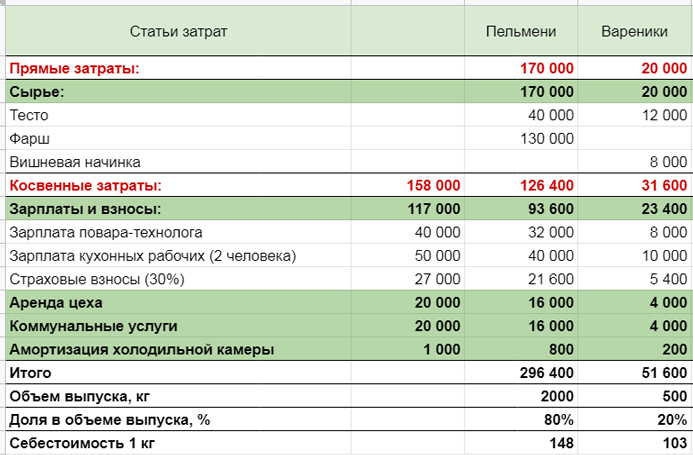

В апреле Михаил решил производить еще один вид продукции, вареники с вишней. Для расчета себестоимости пришлось разделить расходы на прямые и косвенные. Так как все сотрудники получают фиксированную зарплату, она и страховые взносы вошли в косвенные расходы. А сырье — в прямые.

Объем производства вареников составил 500 килограммов, а пельменей — 2000. Доля вареников в общем объеме производства — 20%, следовательно, 20% косвенных расходов нужно отнести на себестоимость вареников. Себестоимость одного килограмма пельменей составила 148 рублей, а вареников — 103 рубля.

Как изменение стоимости сырья влияет на себестоимость продукции

На практике регулярно встречается ситуация, когда меняется стоимость сырья и, соответственно, себестоимость готовой продукции. Для учета изменений используются методы расчета средней стоимости, ФИФО и ЛИФО.

Метод ФИФО (FIFO, First in First out, «первым пришел ― первым ушел») подразумевает, что сначала идет на производство сырье, которое было куплено раньше. Этот метод чаще применяется для товаров с небольшим сроком годности.

Метод ЛИФО (LIFO, Last in First out, «последним пришел ― первым ушел») — в производство отпускают те запасы, которые пришли позднее. Это удобно, если объем запасов большой.

Метод средней стоимости предполагает деление общей стоимости всех запасов на их количество.

Рассмотрим эти методы на примере изменения стоимости купленной муки за апрель:

- 1 партия 300 кг, куплена по цене 20 рублей;

- 2 партия 200 кг, цена 45 рублей;

- 3 партия 500 кг, цена 30 рублей.

По методу ФИФО сначала будут списывать в производство муку по цене 20 рублей, когда кончится эта партия, начнут списывать вторую, стоимостью 45 рублей. По методу ЛИФО наоборот, списывать запасы в производство начнут с последней партии.

В методе средней стоимости расчет стоимости списанного материала будет такой:

(20 х 300 + 45 х 200 + 30 х 500) : 1000 = 30 (руб.)

Когда товар будет отправлен на реализацию, для определения его себестоимости можно воспользоваться любым из этих методов. Фирма сама устанавливает, какой метод расчета она применяет, в зависимости от объема производства и вида продукции. Пересчитывать среднюю себестоимость можно через равные интервалы времени, например, раз в месяц или по мере выпуска новых партий. Менять выбранный метод расчета нежелательно — может возникнуть искажение показателей.

Как снизить себестоимость продукции

Уменьшение себестоимости позволит компании работать более эффективно и, в зависимости от целей, больше зарабатывать или иметь конкурентоспособную цену. Михаил решил выяснить, может ли он снизить себестоимость своей продукции и рассчитал разные варианты экономии в таблице:

Вариант 1. Снижение стоимости сырья

Можно покупать более крупные партии, договориться на скидку или найти нового поставщика. У Михаила самая дорогая статья прямых затрат — фарш, снижение его стоимости на 5% дает уменьшение себестоимости на 3 рубля.

Вариант 2. Увеличение производительности труда

Чем больше производится продукции, тем меньше приходится косвенных расходов на единицу продукции. Можно сделать рабочие места более удобными, оптимизировать работу и мотивировать сотрудников. Если увеличить количество выпускаемых пельменей на 20%, то себестоимость упадет на 13 рублей. Плюс производство потребует больше сырья, следовательно, можно попросить поставщика о более выгодных условиях.

Вариант 3. Автоматизация производства

Этот способ позволит заменить сотрудников техникой и сэкономить на оплате труда. Конечно, нужно соблюдать баланс, слишком дорогое оборудование может не окупиться при небольших объемах.

Михаил планирует покупку автоматической машины за 150 000 рублей для лепки пельменей. Ее установка позволит отказаться от одного из кухонных рабочих. Несмотря на высокую стоимость, ее амортизация будет составлять 6 250 рублей при расчетном сроке службы 24 месяца. Это значительно меньше зарплаты сотрудника.

В результате модернизации производства, себестоимость пельменей уменьшится на 13 рублей.

Вариант 4. Экономия электроэнергии, воды, снижение аренды

Также приведут к уменьшению косвенных затрат и снижению себестоимости продукции. Сокращение этих расходов на 25% даст снижение себестоимости продукции на 5 рублей.

Оксана Бондаренко, директор компании «Учет и Право»:

«С помощью себестоимости можно не только формировать ценовую политику, но и следить за успехами бизнеса. Например, если себестоимость снижается — это хороший знак. Чем больше производит бизнес, тем меньшую долю в расходах начинают занимать аренда помещения и амортизация. Также расходы снижаются и за счет повышения эффективности труда сотрудников: производят больше, а платим как раньше»

Резюмируем

- Себестоимость продукции включает расходы, потраченные на ее производство (сырье, материалы, зарплату рабочих, амортизацию оборудования, аренду цеха).

- Затраты могут быть прямые и косвенные. Прямые можно отнести к конкретному виду товара, а косвенные относятся к производству в целом.

- Разная стоимость сырья учитывается методами ФИФО, ЛИФО и средней стоимости.

- Существует несколько способов уменьшения себестоимости единицы продукции, они базируются на снижении затрат и увеличении объема выпуска.

_2022-49%20(%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0).jpg)

_2022-51%20(%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1).jpg)

_2022-52%20(%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC).jpg)

_2022-52%20(%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA).jpg)

_2022-55%20(%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0).jpg)

_2022-57%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B01).jpg)

_2022-57%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B02).jpg)

_2022-58%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B03).jpg)

_2022-59%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B04).jpg)

_2022-60%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B05).jpg)

_2022-60%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B06).jpg)

_2022-61%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B07).jpg)

_2022-62%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B08).jpg)

_2022-62%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B09)_1.jpg)

_2022-63%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B010).jpg)

_2022-63%20(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B011).jpg)