Трансформатор, как элемент радиотехники и электротехники, работает на основе электромагнитной индукции. Говоря об индуктивности трансформатора, имеют в виду индуктивность обмоток и взаимоиндукцию между ними.

Каждая из обмоток представляет некоторое количество витков провода, намотанных на ферромагнитный сердечник, то есть обыкновенную катушку индуктивности.

Трудность в определении параметров катушки заключается в том, что они изменяются в зависимости от нескольких параметров и их сочетания:

- токи в обмотках;

- уровень намагниченности магнитопровода;

- магнитные характеристики сердечника;

- взаимодействие между соседними обмотками;

- наличия постоянной составляющей тока.

Содержание

- Конструкция и принцип действия силового трансформатора

- Физическое понятие индуктивности обмоток

- Формулы и измерение

- Как измерить в домашних условиях

- Пример расчета

Конструкция и принцип действия силового трансформатора

В основе конструкции любого трансформатора находятся следующие элементы:

- Сердечник из ферромагнитного материала.

- Первичная и вторичные обмотки. В случае автотрансформатора одна обмотка выполняет обе функции.

В сетях переменного тока промышленной частоты (50 или 60Гц) в качестве ферромагнитного материала используется сталь, обработанная по специальной технологии. На высоких частотах часто делаются трансформаторы без сердечника, поскольку для нормальной работы достаточно взаимосвязи межу катушками.

Принцип работы:

- в первичной обмотке, подключенной в цепь питания, создается переменное электрическое поле;

- под действием поля первичной катушки в сердечнике создается переменное магнитное поле;

- в силу электромагнитной индукции во всех обмотках наблюдается ЭДС индукции.

ЭДС индукции в первичной обмотке направлена противоположно поданному напряжению, поэтому они взаимно компенсируются. В результате, при отсутствии нагрузки через первичную обмотку протекает сравнительно небольшой ток холостого хода.

Наличие тока вторичной цепи аналогично вызывает дополнительный магнитный поток, а он – ЭДС самоиндукции в первичное катушке. В результате компенсация первичного напряжения снижается и растет ток в первичной цепи.

Физическое понятие индуктивности обмоток

Индуктивность представляет собой коэффициент пропорциональности между током, создаваемым замкнутым электрическим контуром, и магнитным потоком, который создается этим контуром.

Более понятной формулировкой будет та, которая говорит о величине ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре, которая возникает при изменении силы тока за единицу времени. То есть, понятие индуктивности справедливо для изменяющегося тока.

При постоянном токе говорить об индуктивности бессмысленно.

В идеальном трансформаторе все электромагнитное поле, создаваемое обмотками, замкнуто в магнитном сердечнике. В реальных конструкциях существует поле рассеяния, величина которого зависит от способа выполнения катушки и конструктивных особенностей сердечника. Чем больше толщина намотки, тем большая часть электромагнитного поля замыкается вне магнитопровода.

Этому способствует также качество сборки магнитопровода. Зазоры между пластинами способствуют резкому увеличению рассеивания. В связи с этим наилучшими свойствами обладают О-образные сердечники.

Формулы и измерение

Формулы для расчета индуктивности катушек довольно сложны и имеет различный вид для различных типов исполнения обмоток:

- линейный проводник;

- одновитковая катушка;

- плоская катушка;

- соленоидальная обмотка;

- тороидальная форма.

Наибольшие сложности возникают при расчетах многовитковых многослойных катушек, то есть тех, которые составляют обмотку трансформаторов.

В подавляющем большинстве случаев точный расчет невозможен, поэтому приходится использовать примерные данные и уточнять их после проведения измерений.

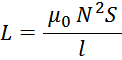

Формулы для расчета индуктивности трансформатора основаны на расчетах соленоида:

L=µ0µN2S/l, где

µ0 – магнитная постоянная;

µ – магнитная проницаемость сердечника;

N – количество витков;

S – площадь одного витка;

l – длина обмотки.

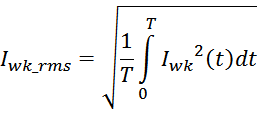

Для измерения индуктивности существует несколько методик и приборов, созданных на их основе. В большинстве случаев измерение производится путем вычислений индуктивного сопротивления катушки при подаче образцового напряжения заданной частоты и измеренного значения тока через обмотку.

В специализированных приборах вычисления производятся автоматически, и пользователь только считывает показания шкалы прибора, выраженные в единицах индуктивности – Гн, мГн или мкГн.

Как измерить в домашних условиях

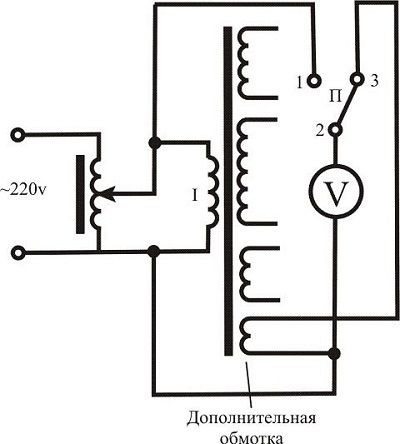

Приборы для непосредственного измерения индуктивности имеют высокую стоимость и редко используются в домашних условиях. С приемлемой точностью результаты можно получить, используя обычные приборы для измерения переменного тока: амперметр и вольтметр. Также необходим омметр.

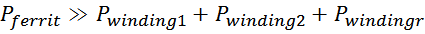

Порядок действий следующий:

- При помощи омметра определяют активное сопротивление обмотки R.

- Подключают трансформатор последовательно с амперметром в сеть.

- Параллельно обмотке подключают вольтметр.

- По показаниям приборов определяют полное сопротивление трансформатора: Z=U/I

- Индуктивное сопротивление находят, вычитая из полного сопротивления активное: XL=Z-R

- Индуктивность определяется по формуле: L=XL/(2πf), где π – число пи 3.14, f – частота измерений.

Как правило, активное сопротивление намотки значительно (на несколько порядков) меньше индуктивного, поэтому можно его не учитывать. Именно поэтому, включение трансформатора в цепь постоянного напряжения вызывает короткое замыкание. Ток обмотки при этом будет ограничиваться только активным сопротивлением.

Пример расчета

К примеру, требуется рассчитать индуктивность первичной обмотки трансформатора питания. Путем измерений определено:

- Сопротивление обмотки 3 Ом.

- Напряжение сети 220 В.

- Частота питающего напряжения 50 Гц.

- Ток холостого хода 05 А.

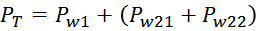

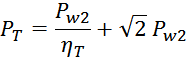

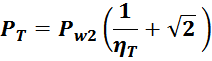

Полное сопротивление:

Z=U/I=220/0.05=4400 Ом

Активное сопротивление меньше полного в 10000 раз и его можно не учитывать.

Определяем индуктивность:

L=XL/(2πf) =4400/ (2∙3.14∙50) =14 Гн.

Создать тему меня побудило чтение другой темы «Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами». А именно, поста № 104, в котором предлагается методика измерения индуктивности первичных обмоток ТС и ТВЗ.

Поскольку тема закрыта, пришлось создать новую, чтобы устранить замеченные неточности.

Последовательно с первичкой ТС или ТВЗ или любого дросселя,которые нужно измерить,включаем переменное сопротивление. Подаём на эту цепочку напряжение от сети или понижающего трансформатора любого,с любым напряжением. крутим резистора ось , выставляем на этом резисторе половину напряжения от входного. Отключаем схему. Измеряем номинал получившегося сопротивления резистора в ОМАХ. Делим на число 312 (для частоты 50гц) и получаем индуктивность в Генри. С достаточной для нас точностью.

В данной методике предполагается, что получив на резисторе падение в половину сетевого, мы имеем равенство величин индуктивного сопротивления обмотки и потенциометра.

Это не совсем так. Как известно, напряжения на последовательно соединённых индуктивности и сопротивлении имеют фазовый сдвиг. А именно 90 градусов в случае идеальной индуктивности. Т.е., для вычисления недостающего компонента применимы формулы треугольников. В данном случае, квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов. Где гипотенуза — это сетевое напряжение, а катеты — напряжения на катушке и сопротивлении.

Примем напряжение сети за 1-цу. По методике, напряжение на резисторе равно 0,5 от сетевого. Длина недостающего катета (напряжения на катушке) может быть найдена как корень(1^2 — 0.5^2) = 0.866.

Поскольку через резистор и катушку течёт один и тот же ток, то реактивное сопротивление катушки будет в 0.866 / 0.5 = 1.732 раза больше, чем велиина сопротивления.

По методике Василичь’а (см. пример) индуктивность равна 6000 / 312 = 19,23 Гн, округлено до 19. (к стати, почему 312? 2 х pi() х 50 = 314)

На самом деле, сопротивление катушки составит 6000 х 1.732 = 10392 Ом, а индуктивность 10392 / 314 = 33,1 Гн.

Как видите, разница существенная. Утешает одно — счёт в нашу пользу! Катушка в жизни даже лучше, чем по результатам измерения.

Но, всё ли так плохо? Вовсе нет. Методика работоспособно, только коэффициент в формуле Василичь’а надо изменить на 314 / 1.732 = 181 для учёта фазовых соотношений в схеме.

Упомянутые явления легко увидеть, измеряв напряжения на катушке и резисторе тестером. Нпряжение сети в момент измерения 223 Вольта. Сопротивление резистора 2600 Ом.

Стоит учесть, что на резисторе рассеивается существенная мощность 110^2 / 6000 = 2 Ватта, поэтому он должен быть проволочным.

В моём практическом случае на потенциометре рассеивается 107.9^2 / 2600 = 4.5 Ватта!!

Тут следует внести небольшое дополнение. Видно, что сумме квадратов длин катетов (168^2 + 107.9^2 = 39866.41) не равно квадрату гипотенузы 223^2 = 49729.

С чего бы это? А с того, что катушка наша не идеальная и имеет сопротвление потерь, что приводит к отклонению фазового угла от 90 градусов. Насколько, давайте посчитаем.Воспользуемся соотношениями сторон разносторонненго треугольника

Примем a -напряжение сети, b — напряжение на резисторе, с — напряжение на катушке. Альфа — сдвиг фаз иежду последними напряжениями.

Немного преобразовав формулу, найдем косинус альфа, а из него угол. Для данного случая он составит 105,8 градусов, т.е., отклоненеи от теоретического угла составляет более 15-ти градусов.

Зная величину сопротивления (2600 Ом) и напряжения на катушке, находим полное сопротивление катушки. 2600 х 168 / 107,9 = 4048.2 Ома. Зная фазовый сдвиг, несложно найти индуктивную составляющую — 3895.5 ома и сопротивление потерь — 1101.3 Ома.

Из индуктивной составляющей находим величину индуктивности 3895.5 / 314 = 12,4 Гн

Сравним с результатом по скорретированной методике Василичь’а 2600 / 181 = 14,36 Гн.

Как видите, результат, полученный по упрощённой методике, дал завышение на 15,8%. Много это или мало? Вроде, многовато. Но, не будем забывать, что измерения по методике Василичь’а имеют оценочный характер, да и надо помнить, что манитная проницаемость железа зависит от величины магнитной индукции сердечника, иначе — от напряжения на обмотке. Поэтому, при измерениях нижней границы АЧХ усилителя, мы получим разные результаты, в зависимости от выходной мощности.

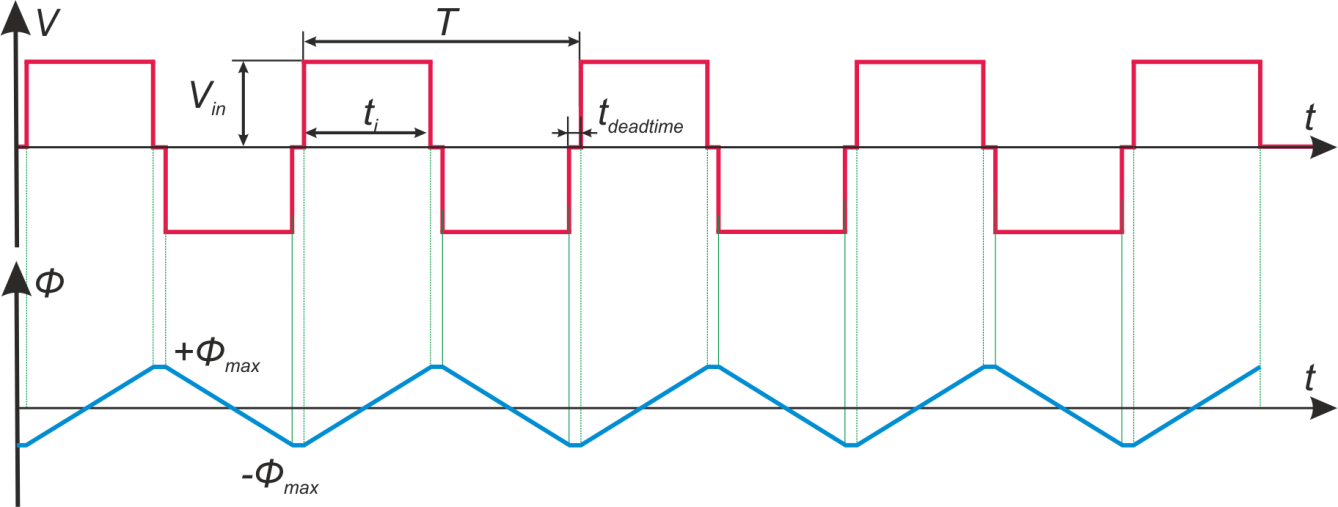

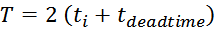

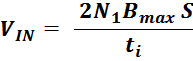

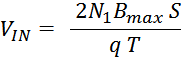

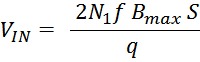

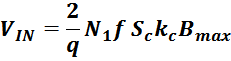

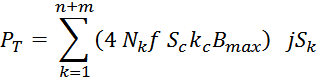

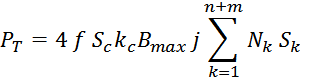

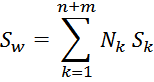

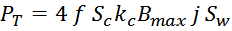

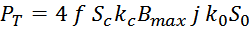

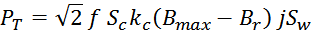

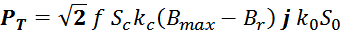

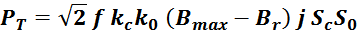

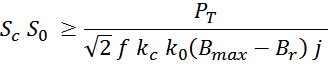

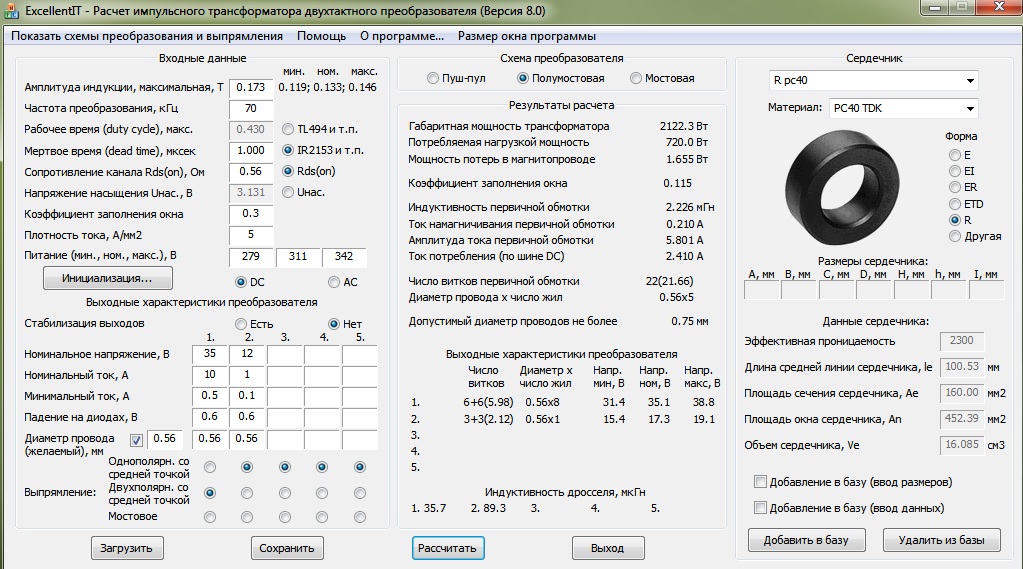

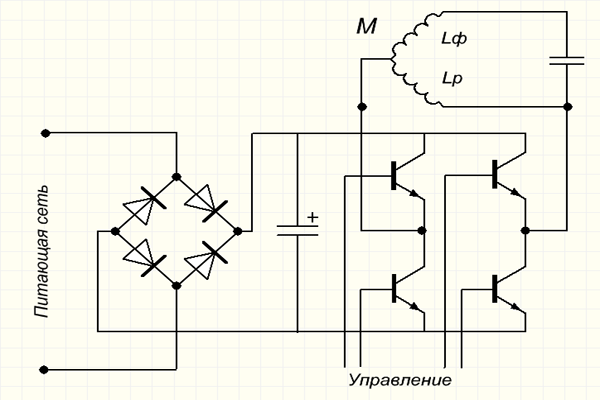

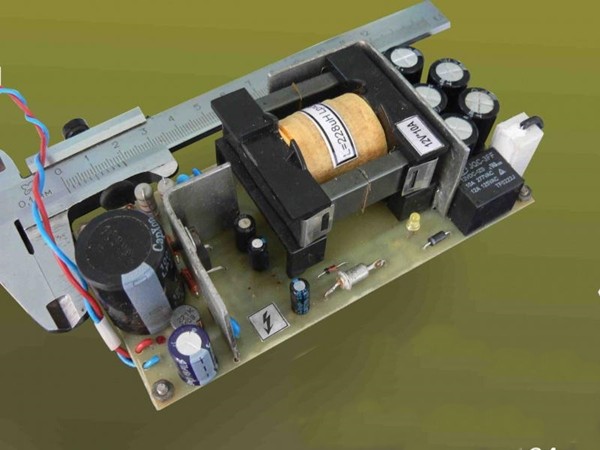

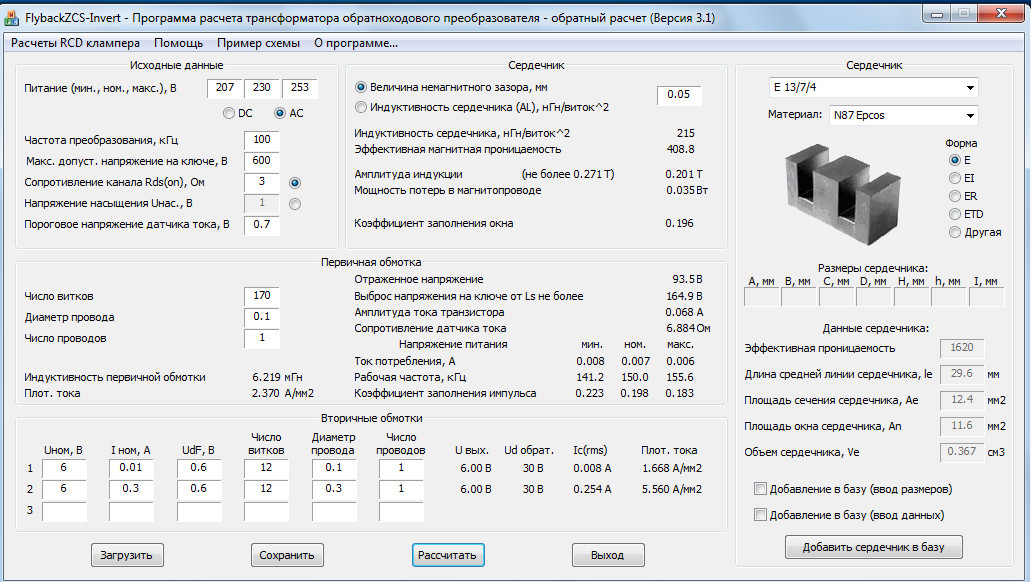

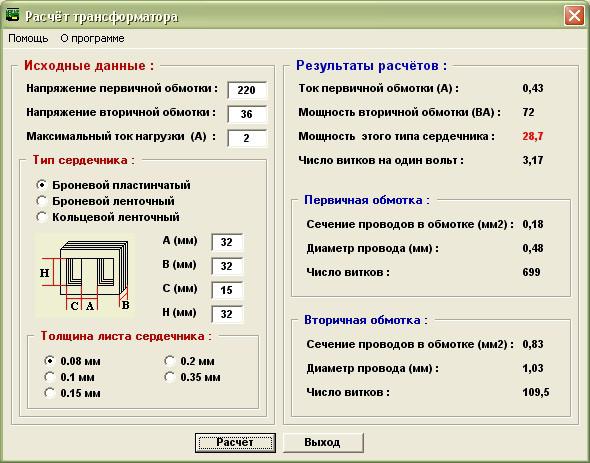

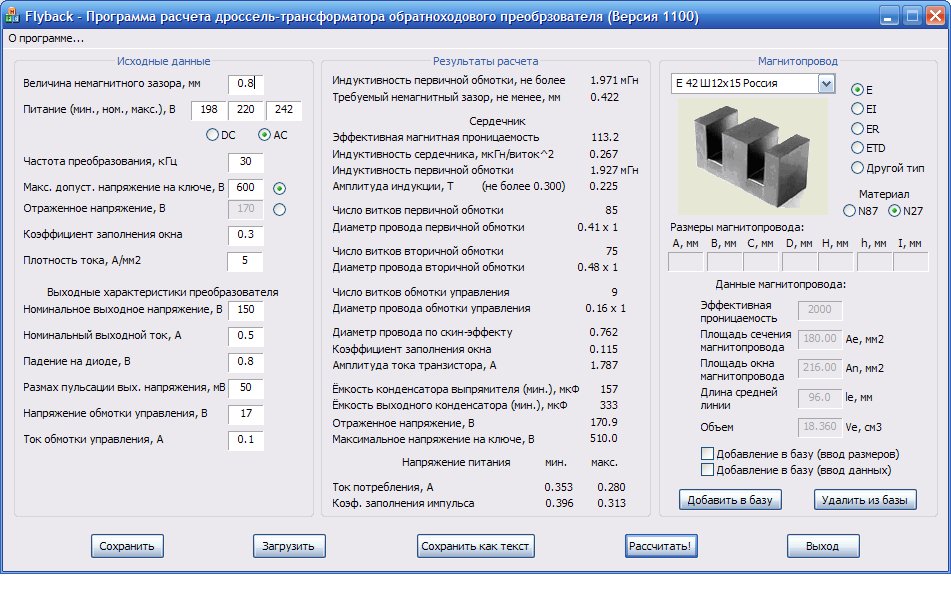

Физика работы импульсного трансформатора

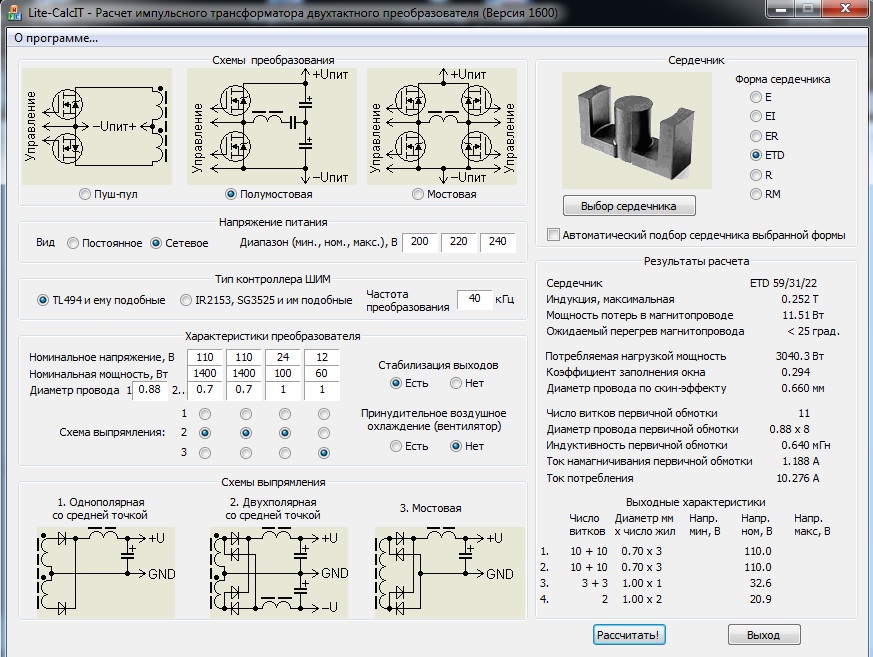

Расчет трансформатора является одним из наиболее

трудных вопросов при проектировании и разработке импульсных источников питания. Для предварения практических

технических расчетов представим основные соотношения и определения, описывающие физику работы трансформатора,

используемые далее в практических расчетах.

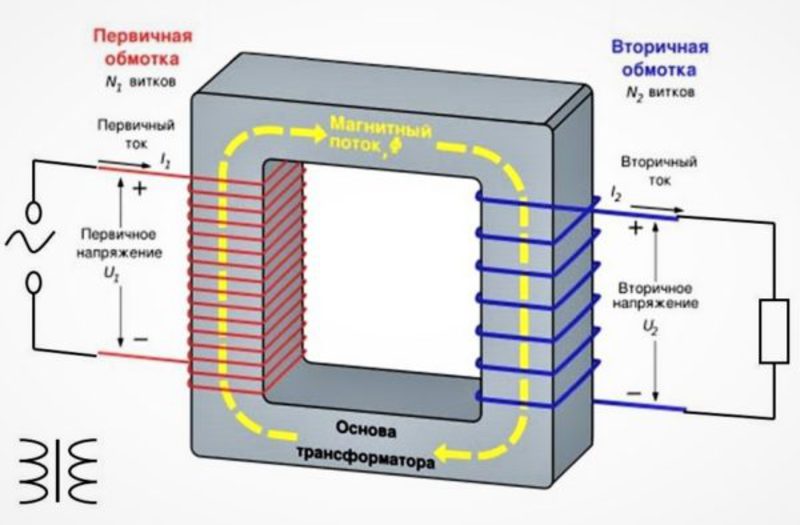

Определение трансформатора как устройства

Трансформатор представляет собой электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования

электрической энергии переменного тока с одними параметрами (напряжение, ток) в энергию переменного тока с

другими параметрами (напряжение, ток). Частота при этом не изменяется. Преобразование параметров переменного

напряжения осуществляется с помощью двух и более индуктивно связанных обмоток намотанных на одном

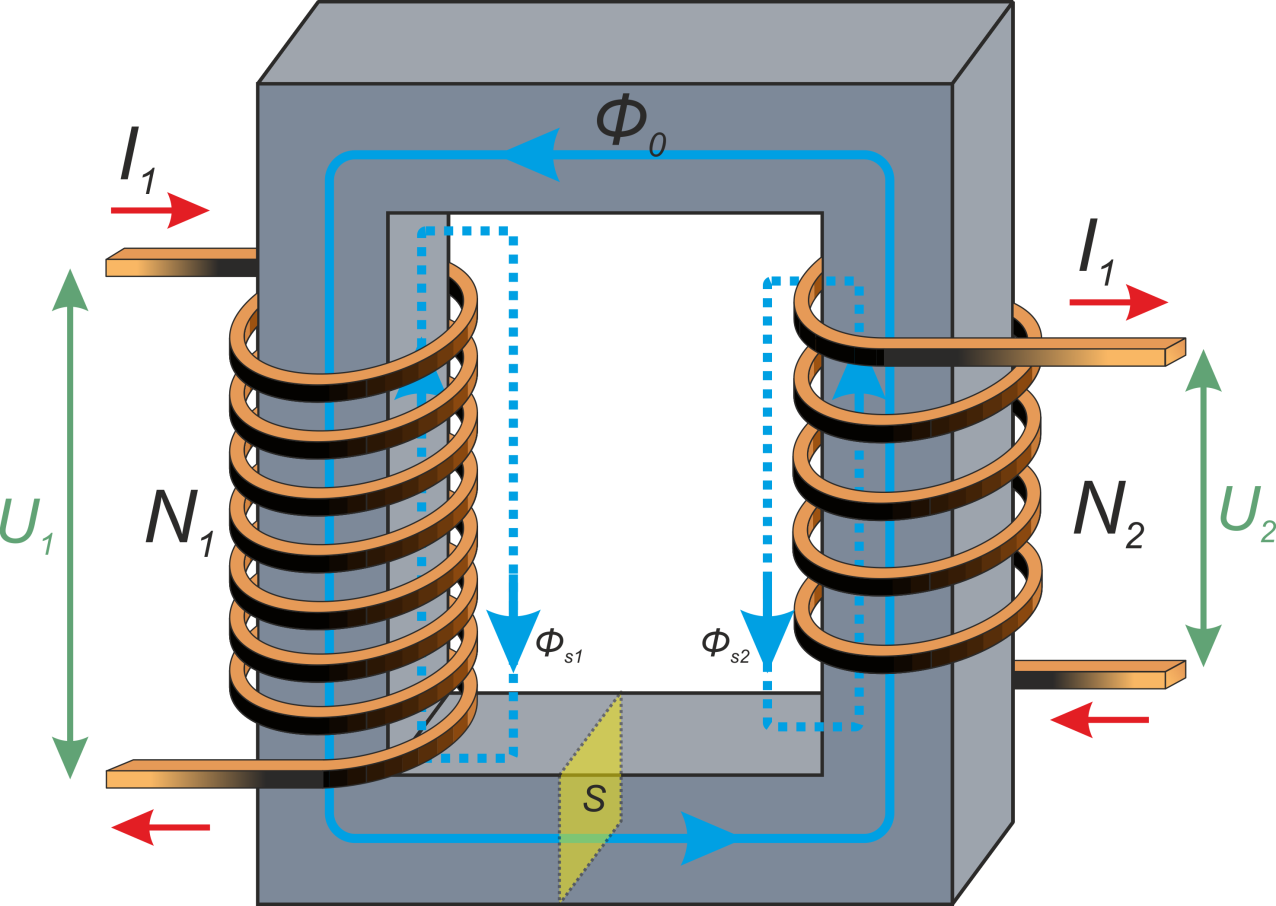

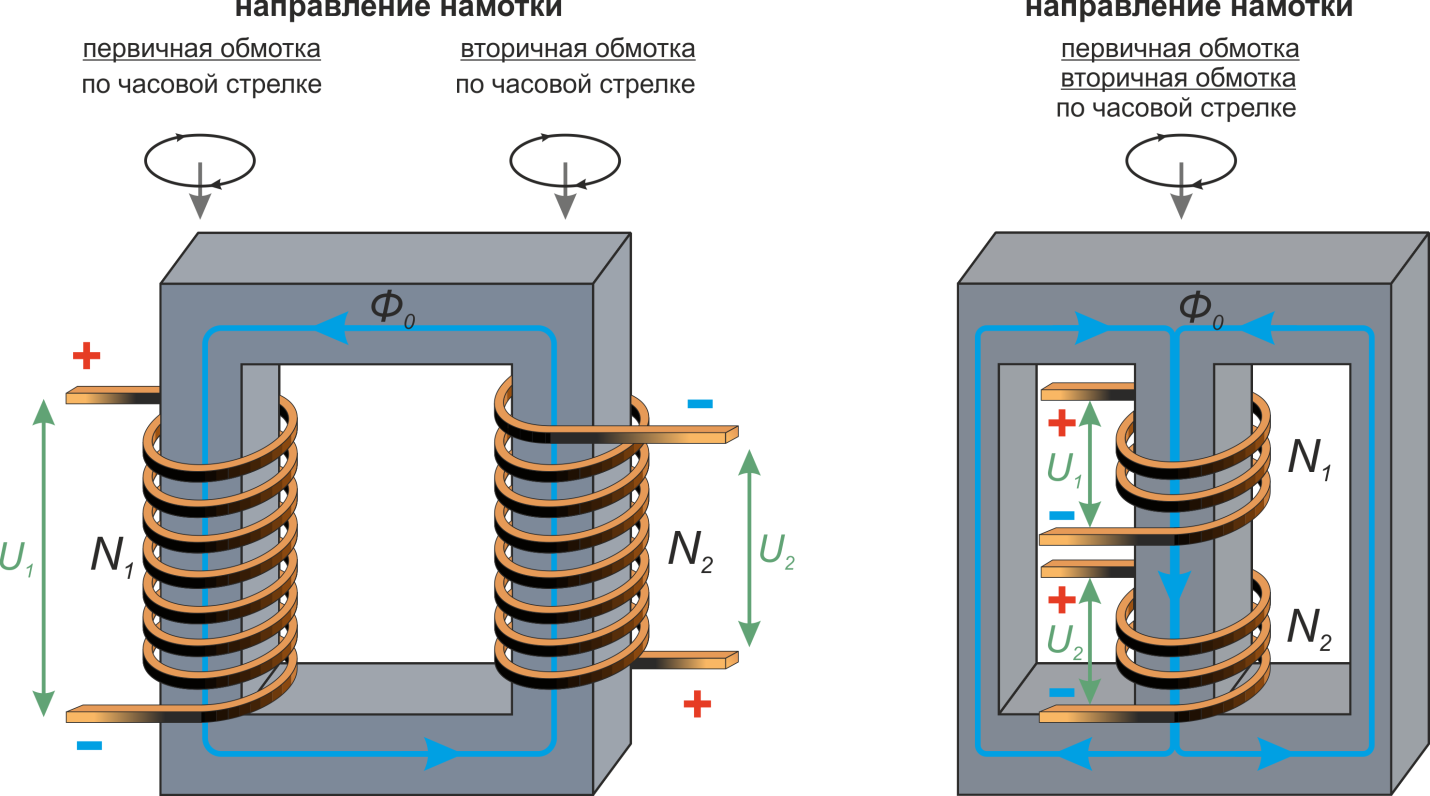

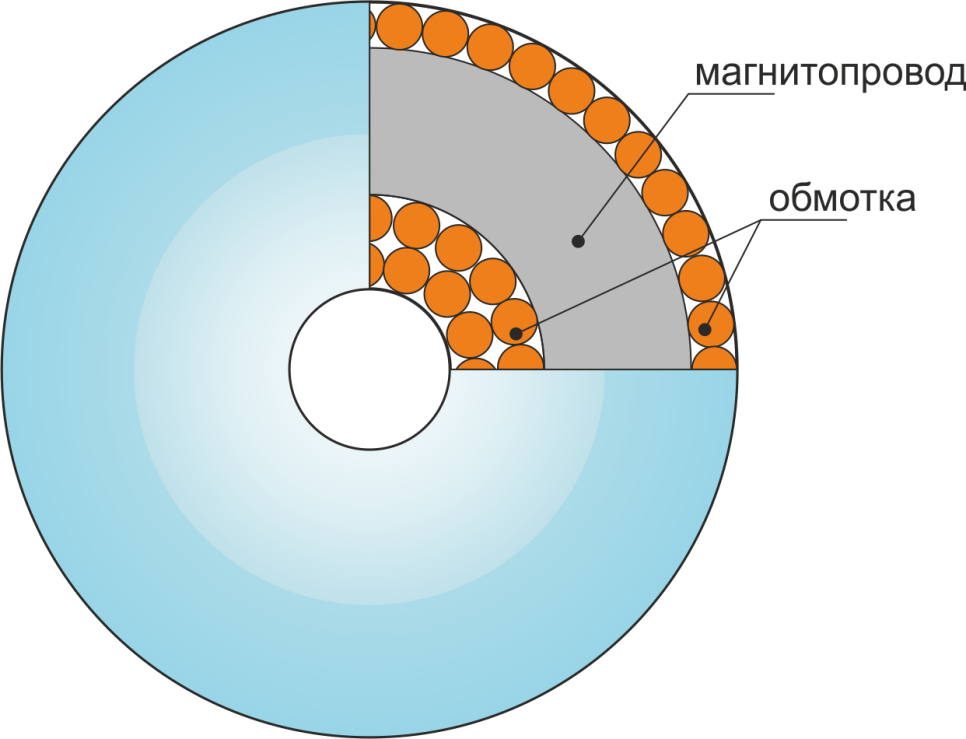

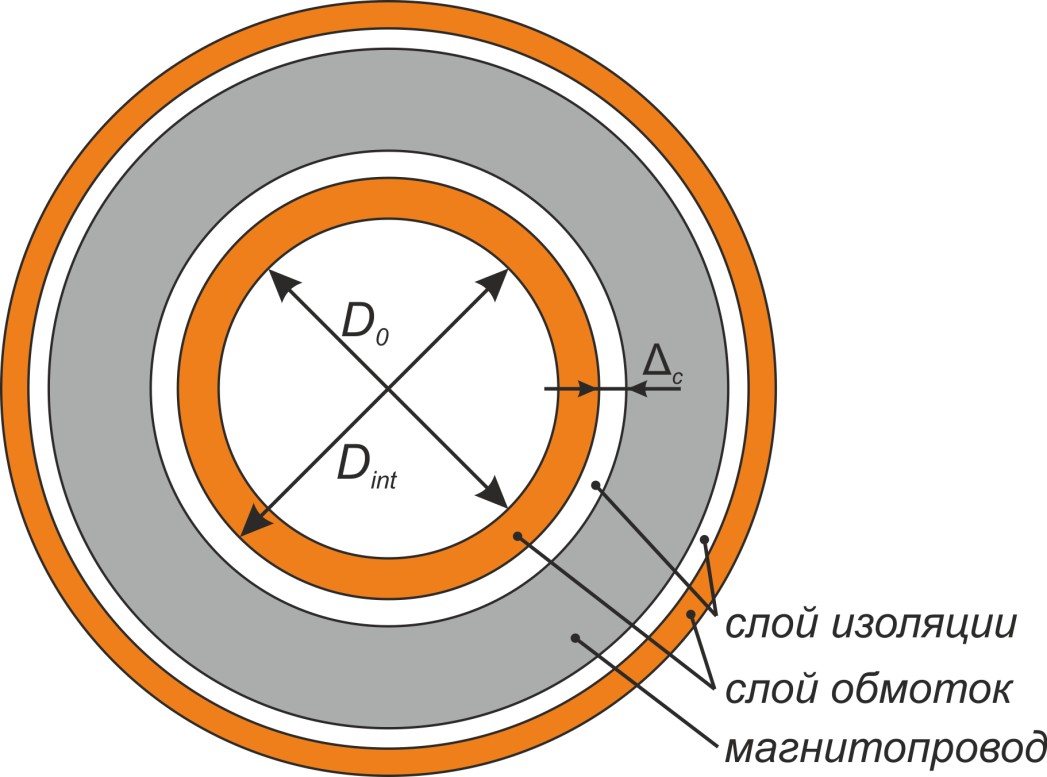

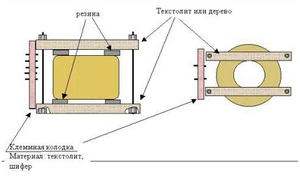

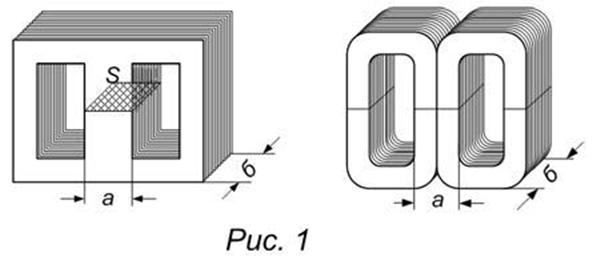

магнитопроводе. Схематично конструкция трансформатора представлена на рисунке T.1.

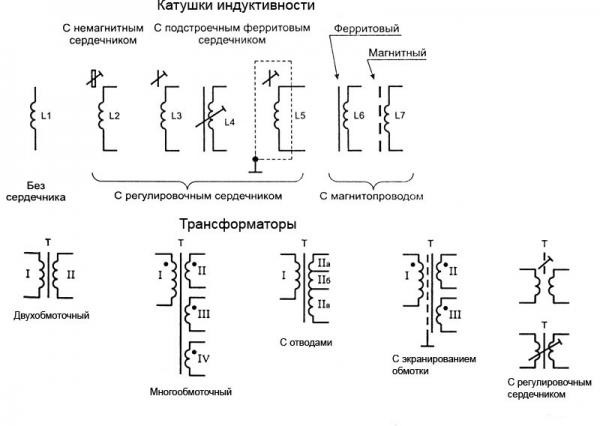

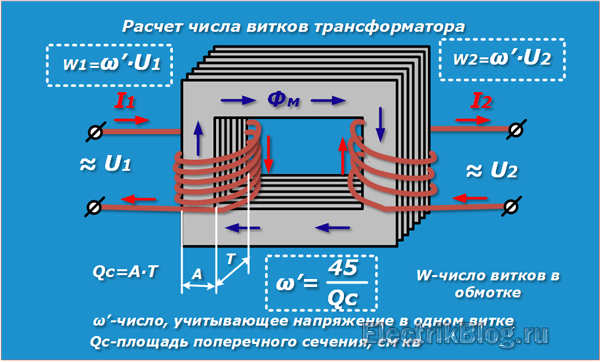

Рисунок T.1 – Устройство трансформатора

Трансформаторы играют двоякую роль – с одной стороны преобразуют параметры электрической энергии – повышают

или понижают напряжение и соответственно понижают или повышают ток, с другой стороны трансформатор

обеспечивает гальваническую развязку между первичной и вторичной обмотками.

Базовые характеристики магнитного поля

Поскольку трансформатор является электромагнитным устройством, то для количественного расчета трансформатора

кроме электрических параметров (напряжение, ток и т.д.) необходимо оперировать магнитными величинами.

Основной характеристикой магнитного поля является напряженность магнитного поляона количественно

описывает степень взаимодействия проводников с током. Обозначение – H. Единица измерения в системе СИ – А/м.

Магнитная индукция — векторная величина характеризующая силу магнитного поля. Обозначение – B.

Единица измерения в системе СИ – Тесла, Тл, (кг·с−2·А−1).

Интегральной характеристикой является поток вектора магнитной индукции. Обозначение – Ф. Единица

измерения в системе СИ – Вебер, Вб (кг·м²·с−2·А−1).

Мера сохранения магнитных свойств тел называется намагниченностью. Обозначение – J. Единица

измерения в системе СИ – А/м.

Намагниченность связана с напряженность внешнего магнитного поля:

где:

χ – магнитная восприимчивость материала;

H – напряженность магнитного поля.

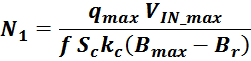

Простейший трансформатор. Исходные параметры

Для выполнения дальнейших математических выкладок, необходимых для количественного расчета трансформатора

определим основные параметры трансформатора:

— Количество обмоток – 2;

— Количество выводов от каждой обмотки – 2

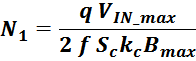

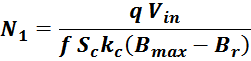

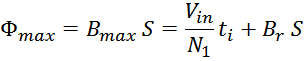

— Число витков первичной обмотки — N1 ;

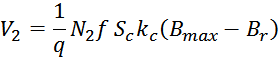

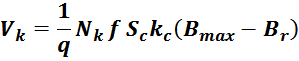

— Число витков вторичной обмотки — N2 ;

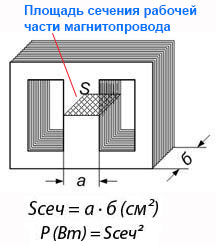

— Площадь поперечного сечения магнитопровода – S (полагается неизменной по всей длине);

Таким образом, рассматриваемый в дальнейшем трансформатор имеет простейшую конфигурацию без выводов от

средней точки в первичной и вторичной обмотках. Введение дополнительных отводов вносит некоторую коррективу

в расчет, но не влияет на основные выкладки.

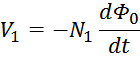

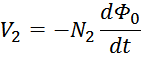

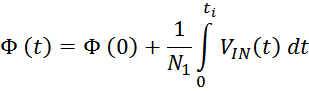

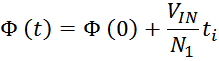

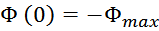

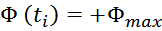

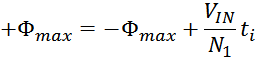

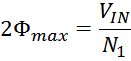

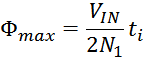

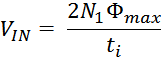

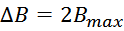

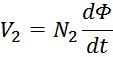

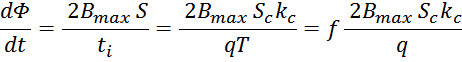

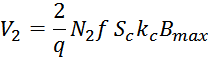

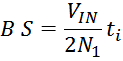

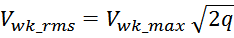

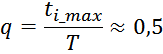

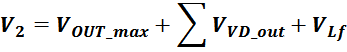

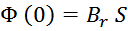

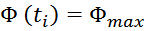

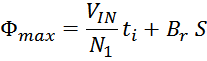

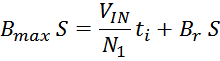

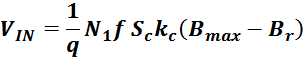

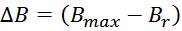

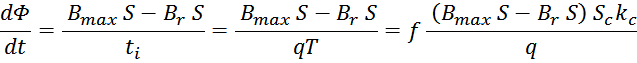

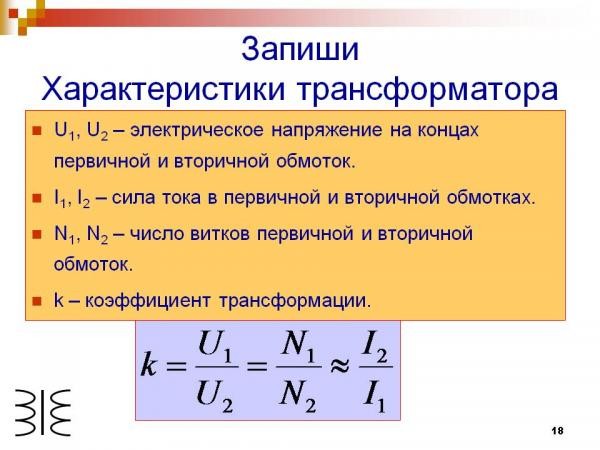

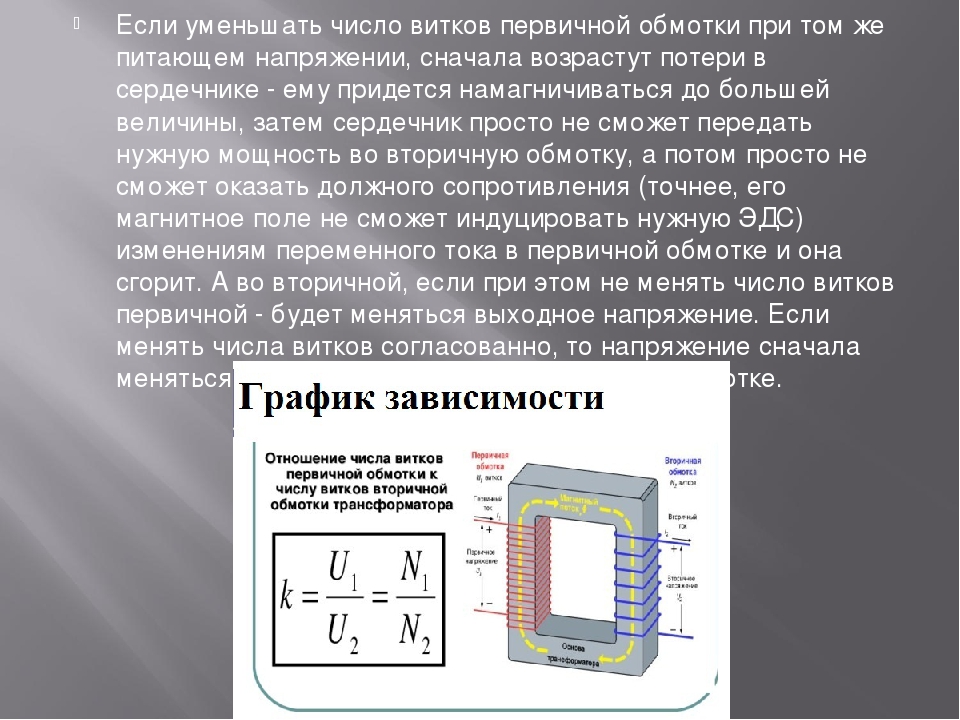

Закон электромагнитной индукции и коэффициент трансформации

Как и следует из определения трансформатора первичная и вторичная обмотки трансформатора связаны индуктивно

магнитным потоком магнитопровода Φ0 (единым для всех обмоток трансформатора), точнее его

изменением во времени. Так ЭДС первичной и вторичной обмотки в соответствии с законом электромагнитной

индукции равны:

Данные соотношения показывают физические процессы, происходящие при работе трансформатора:

— скорость изменения магнитного потока в магнитопроводе (сердечнике) пропорциональна напряжению на выводах

первичной обмотки и обратно пропорциональна числу витков в ней;

— напряжение на выводах вторичной обмотки пропорционально скорости изменения магнитного потока в

магнитопроводе и числу витков в ней.

В соответствии с принципом причинно-следственной закономерности скорость изменения магнитного потока является

причиной возникновения следствия — ЭДС во вторичной обмотке. Для многообмоточного трансформатора соотношения

для других обмоток, третьей, четвертой и т.д. идентичны.

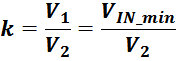

Отношение напряжений на обмотках пропорционально отношению витков в обмотках:

Коэффициент трансформации k равен отношению числа витков первичной обмотки N1 к числу витков во

вторичной обмотке N2:

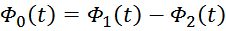

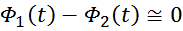

Магнитный поток в сердечнике трансформатора. Влияние нагрузки

При подключении к первичной обмотке источника переменного напряжения V1 по ней в ней возникнет ток

i1 и в магнитопроводе возникнет первичный магнитный поток Ф1(t). В результате действия

магнитного потока во вторичной обмотке возникает ЭДС самоиндукции V2и, при наличии нагрузки,

подключенной ко вторичной обмотке, возникает ток вторичной обмотки i2. Ток i2 в свою

очередь создает вторичный магнитный поток Ф2(t) направленный навстречу первичному потоку. В

результате в магнитопроводе устанавливается суммарный магнитный поток:

Незначительная часть потока первичной обмотки замыкается через воздух и называется потоком рассеяния

первичной обмотки ФS1(t). Аналогично существует поток рассеяния вторичной обмотки

ФS2(t).

Увеличение нагрузки и соответственно тока вторичной обмотки приводит к увеличению магнитного потока

Ф2(t) и соответственно потока Ф1(t). При этом суммарный магнитный поток Ф0(t)

практически не изменяется. Как и не изменится магнитная индукция в магнитопроводе. Это важно понимать.

Аналогичный процесс происходит при уменьшении нагрузки. Результирующий магнитный поток Ф0(t) и

вызывает перемагничивание сердечника трансформатора [Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания.

Схемотехника и расчет.Учебное пособие. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 448 с.].

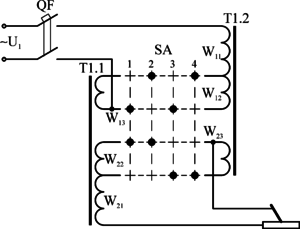

Фазировка обмоток трансформатора. Полярность. Связь геометрии намотки и полярностей входного и

выходного напряжения

При намотке и подключении трансформатора в «несимметричных» преобразователях (обратноходовой, прямоходовый)

важно соблюдать правильную фазировку обмоток трансформатора – то есть соблюдение «полярности» начала и конца

обмотки. На условном обозначении трансформатора начало обмотки отмечается точкой (рисунок T.2).

Рисунок T.2 — Начало обмотки отмечается точкой

Физически расположение начала и конца обмотки на магнитопроводе изображено на рисунке T.3.

Рисунок T.3 – К определению полярности входного и выходного напряжения трансформатора

Для наглядности можно представить, что:

— ток, проходя по кольцам обмотки, раскручивает находящиеся в ней электроны в некотором направлении создавая

вихрь. Электроны, находящиеся в другой, изолированной обмотке чувствуют этот вихрь и раскручиваются в том же

направлении, создавая ток.

Или:

— если сложить два изолированных провода вместе, затем намотать их на магнитопровод, то начала и концы

обмоток будут вместе.

Конструктивные элементы трансформатора и дросселя

Магнитопровод

Ключевым элементом любого трансформатора или дросселя является магнитопровод. Он обеспечивает сильную

магнитную связь между обмотками трансформатора. Именно благодаря наличию этой связи энергия передается от

первичной обмотки во вторичную. Магнитопровод характеризуется своей формой и ферромагнитным материалом, из

которого он был изготовлен.

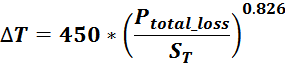

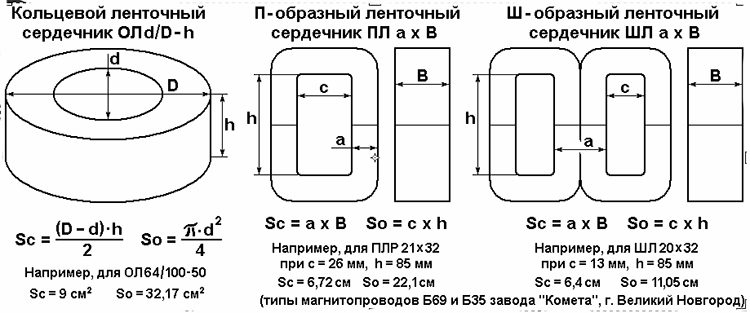

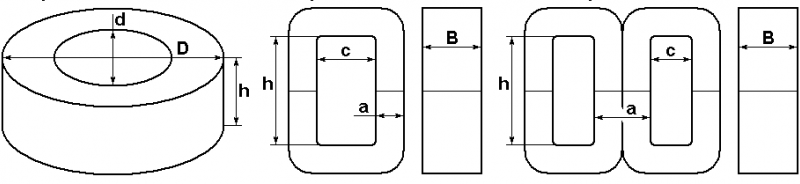

Геометрия магнитопровода

Геометрические параметры магнитопровода

Основными геометрическими параметрами магнитопровода, определяемыми его формой являются:

— длина средней линии — lav;

— площадь окна — S0;

— площадь сечения Sc;

— объем — Vm;

— длина немагнитного зазора lg;

— суммарная и рабочая площадь охлаждения магнитопровода ST.

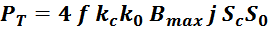

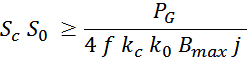

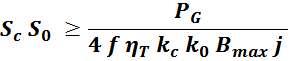

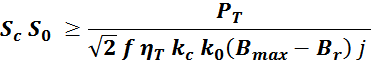

Геометрические параметры магнитопровода — длина средней линии и площади окна входят в формулу расчета

габаритной мощности.

Объем магнитопровода используется при расчете потерь в магнитопроводе и соответственно его температурного

режима.

Площадь сечения и длина немагнитного зазора входит в формулы расчета индуктивности намагничивания

трансформатора и ряда других параметров. Существуют магнитопроводы с уже выставленным немагнитным

зазором.

Все геометрические параметры магнитопровода определяются типом формы или другими словами типом геометрии

магнитопровода. Об этом – в следующем разделе.

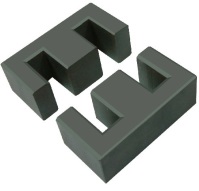

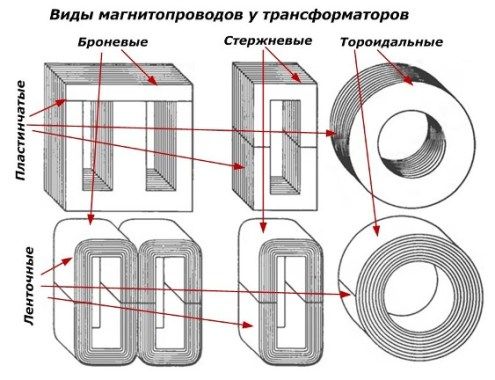

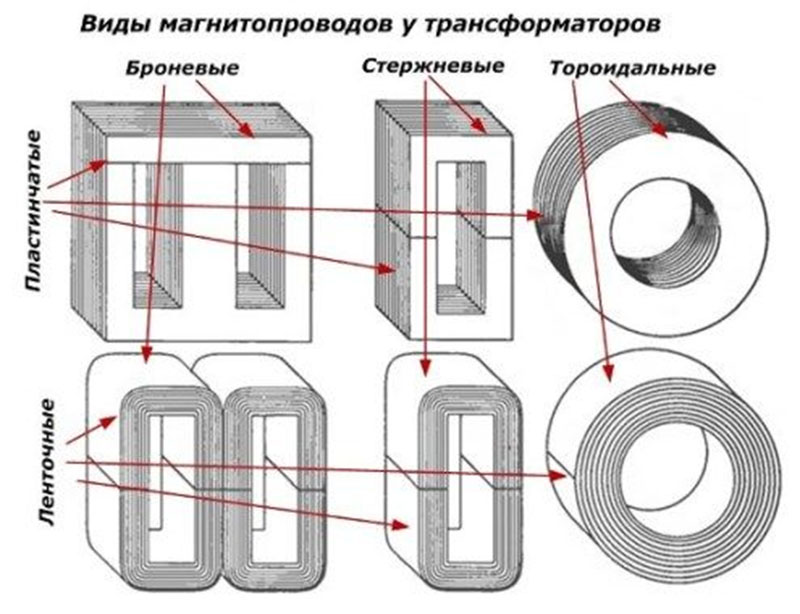

Типы геометрии магнитопроводов

Существует большое число типов геометрий магнитопроводов. Многообразие форм продиктовано многообразием

применений, для которых важны те или иные параметры геометрии или конструктивные факторы. Так в соответствии

с принятой международной классификацией магнитопроводы разделяются на следующие типы, представленные в

таблице T.1 [Swithing Power Supply Design. Second Edition. Abraham I. Pressman. The McGraw-Hill Companies.

1998. 669 p. ; http://ferrite.rct.ru/uu-ferrite-cores.html].

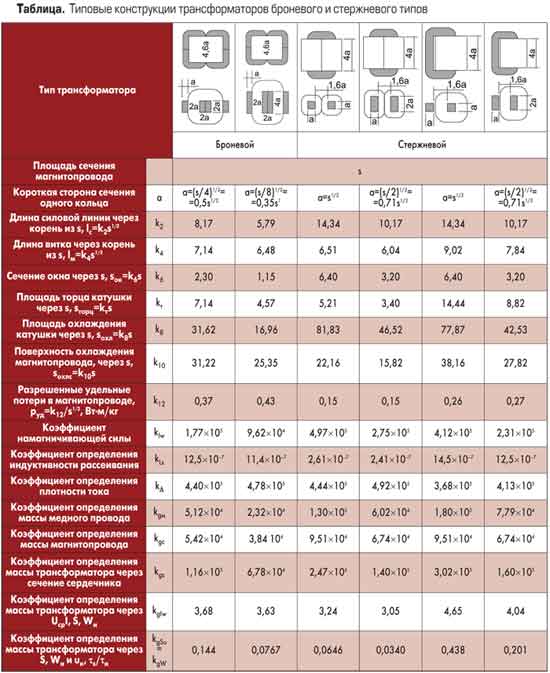

Таблица T.1 — Типы и сравнительная характеристика магнитопроводов различных типов.

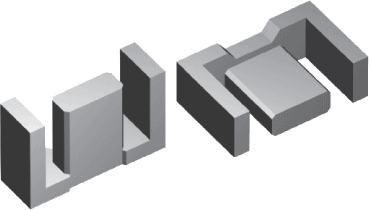

| Тип магнитопровода | Описание | Изображение | Особенности применения |

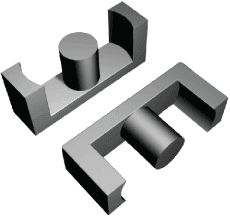

| EE | Ш-образный магнитопровод cпрямоугольным центральным стрежнем |

|

— стандартные силовые трансформаторы, дроссели |

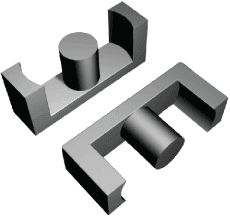

| ETD | Ш-образный магнитопровод c круглым центральным стрежнем |

|

— стандартные силовые трансформаторы, дроссели |

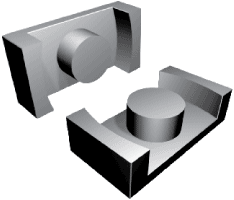

| EC | Ш-образный магнитопровод c круглым центральным стрежнем и пазом вблизи него |

|

— стандартные силовые трансформаторы, дроссели |

| EER | Ш-образный широкий магнитопровод c круглым центральным стрежнем |

|

— силовые трансформаторы низкопрофильных конструкций источников питания |

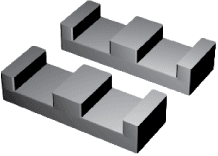

| PEE | Ш-образный плоский магнитопровод c прямоугольным стрежнем |

|

— планарные трансформаторы на основе печатных плат |

| PEI | Магнитопровод состоящий из Ш-образного плоского сегмента и сегмента в виде бруска |

|

— планарные трансформаторы на основе печатных плат |

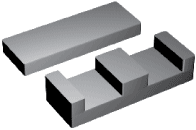

| EFD | Ш-образный магнитопровод c узким прямоугольным центральным стрежнем |

|

— силовые трансформаторы низкопрофильных конструкций источников питания |

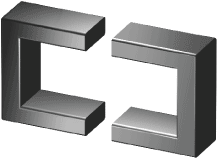

| UU | П-образный с прямоугольным стержнем |

|

— высоковольтные трансформаторы |

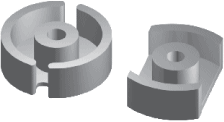

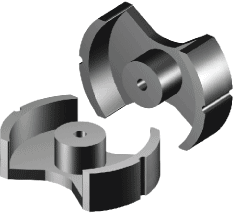

| CUT | Чашкообразный магнитопровод |

|

— низковольтные силовые трансформаторы и дроссели с малым уровнем помех |

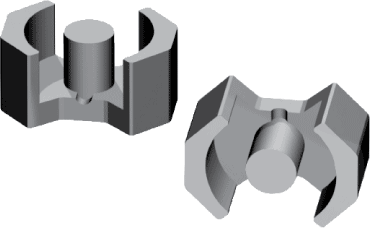

| POT | Чашкообразный магнитопровод |

|

— низковольтные силовые трансформаторы и дроссели с малым уровнем помех |

| PM | Чашкообразный магнитопровод открытого типа круглой формы |

|

— низковольтные силовые трансформаторы и дроссели с малым уровнем помех |

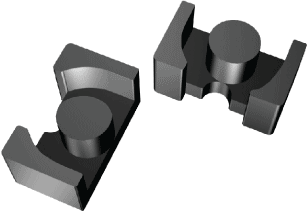

| PQ | Чашкообразный магнитопровод открытого типа прямоугольной формы |

|

— низковольтные силовые трансформаторы и дроссели с малым уровнем помех |

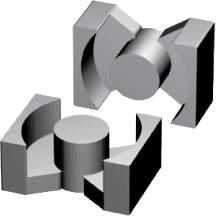

| RM | Чашкообразный магнитопровод открытого типа ромбовидной формы |

|

— низковольтные силовые трансформаторы и дроссели с малым уровнем помех |

| LP | Чашкообразный ассиметричный магнитопровод открытого типа прямоугольной формы |

|

— низковольтные силовые трансформаторы и дроссели с малым уровнем помех |

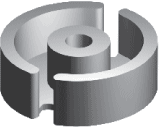

| R | Кольцевой магнитопровод |

|

— силовые трансформаторы низкопрофильных конструкций источников питания, дроссели, дроссели фильтров |

Подробное описание типоразмеров магнитопроводов и параметров существующих стандартных рядов представлены

datasheet-ах производителей магнитопроводов.

Выбор типа магнитопровода осуществляется в зависимости от ряда факторов, включая назначение устройства,

планируемую стоимость, особенности корпуса конечного устройства и т.д. В таблице T.2 представлено

сравнительное описание преимуществ и недостатков различных типов геометрии магнитопроводов [Magnetic Cores

for Switching Power Supplies.Magnetics. Technical documents. General information.

https://www.mag-inc.com/Design/Technical-Documents/General-Information.aspx ps-01.pdf]:

Таблица T.2 — Применимость магнитопроводов различных геометрий

| Характеристика | Тип магнитопровода | ||||

| POT | RM | EE | EER | ETD | |

|

|

|

|

|

|

| Стоимость магнитопровода | высокая | высокая | Низкая | средняя | средняя |

| Стоимость каркаса | низкая | низкая | Низкая | средняя | средняя |

| Стоимость намотки | низкая | низкая | Низкая | низкая | низкая |

| Гибкость (технологическая простота) намотки | хорошая | хорошая | Отличная | отличная | отличная |

| Сборка | простая | простая | Простая | средняя | средняя |

| Технологичность монтажа | хорошая | хорошая | Хорошая | приемлемая | приемлемая |

| Теплорассеяние | плохое | хорошее | Отличное | хорошее | хорошее |

| Экранирование, электромагнитная совместимость | отличное | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее |

Таблица T.2 — Применимость магнитопроводов различных геометрий. Продолжение.

| Характеристика | Тип магнитопровода | ||||

| EС | PQ | EP, LP | R | UU | |

|

|

|

|

|

|

| Стоимость магнитопровода | средняя | высокая | Средняя | очень низкая | низкая |

| Стоимость каркаса | средняя | высокая | Высокая | — | низкая |

| Стоимость намотки | низкая | низкая | Низкая | высокая | низкая |

| Гибкость (технологическая простота) намотки | отличная | хорошая | Хорошая | приемлемая | отличная |

| Сборка | средняя | простая | Простая | — | простая |

| Технологичность монтажа | приемлемая | приемлемая | Хорошая | плохая | хорошая |

| Теплорассеяние | хорошее | хорошее | Плохое | хорошее | Отличное |

| Экранирование, электромагнитная совместимость | хорошее | приемлемая | Отличное | хорошее | Хорошее |

Как правило, в справочных листках (по английскому — datasheet) компанией-производителем представлены

исчерпывающие данные о геометрических параметрах конкретного магнитопровода.

Универсальными типами магнитопроводов являются те, которые позволяют установку немагнитного зазора между

частями сердечника, что бывает необходимо при проектировании однотактных типов преобразователей. При

разработке двухтактных преобразователей (в которых наличие зазора не так важно) возможно использование

кольцевых тороидальных магнитопроводов. Преимуществами кольцевых магнитопроводов являются относительно малая

стоимость, отсутствие каркаса. Ш-образные магнитопроводы (E, EI, ER, ETD и т.д.) и особенно П-образные

магнитопроводы (UU) хорошо подходят для построения мощных и высоковольтных трансформаторов, поскольку имеют

большую ширину окна для размещения межслоевой и межобмоточной изоляции значительной толщины. С целью

увеличения эффективной площади сечения магнитопроводы можно складывать параллельно. Для этой цели особенно

шорошо подходят Ш-образные магнитопроводы типа EE, П-образные типа UU и кольцевые магнитопроводы.

Факторы, определяющие выбор типа магнитопровода

Преимущество использования того или иного типа магнитопровода (и феррита из которого он изготовлен, но об

этом — далее), зависит от ряда факторов:

— Топология преобразователя

— Рабочая частота

— Необходимость регуляции

— Стоимость

— КПД источника питания

— Выходное напряжение

— Допустимый температурный режим

— Массогабаритные требования

Для каждой топологии преобразователей существуют наиболее подходящие типы магнитопроводов, что обусловлено

физикой работы преобразователей и особенностями конструкции. Сравнительные данные о целесообразности

использования того или иного типа магнитопровода для построения различных типов преобразователей

представлены в таблице T.3 [Transformers, Inductors, and Coils. Design Guide. OEM Group. ACTOWN ELECTROCOIL,

INC]:

Таблица T.3 — Использование того или иного типа магнитопровода для построения различных типов

преобразователей

| Тип магнитопровода | Обратноходовый, дроссель импульсных стабилизаторов | Прямоходовый | Полумост, мост, пуш-пул |

| EE, EС | Хорошо | Хорошо | Приемлемо |

| ETD | Приемлемо | Хорошо | Хорошо |

| EFD | Нежелательно | Хорошо | Хорошо |

| EP | Нежелательно | Хорошо | Приемлемо |

| RM | Приемлемо | Хорошо | Приемлемо |

| POT | Приемлемо | Хорошо | Приемлемо |

| R | Нежелательно | Хорошо | Приемлемо |

Материал магнитопровода

Геометрия магнитопровода это форма, теперь перейдем к содержанию — ферромагнитному материалу из которого

изготавливаются магнитопроводы. Подавляющее большинство магнитопроводов импульсных источников питания

изготавливается из ферритов. Другие типы ферримагнитных материалов – сталь, альсиферы и т.д. используются

крайне редко. Поэтому в данной работе будут рассмотрены только ферриты.

Ферриты – основной материал магнитопроводов импульсных источников питания

Феррит – это класс материалов, из которых сделан магнитопровод практически всех импульсных источников

питания. Другие типы ферромагнитных материалов – электротехнические стали (частотный диапазон – до 3000 Гц),

альсиферы, пермаллои (чувствительность к механическим воздействиям, сложность технологии изготовления),

пресспермы, карбонильное железо используются в инверторной технике существенно реже. Ферриты представляют

собой керамические материалы, состоящие из смеси оксидов магнитных металлов с оксидом железа. Оксиды

металлов в той или иной степени являются изоляторами, что и обуславливает высокое сопротивление

ферритов.

По своему составу ферриты делятся на никель-цинковые (NiZn), марганец-цинковые (MnZn), и ферритовые

полимерные композиционные материалы (FPC) с распределенным магнитным зазором. [Ферритовые изделия фирмы

EPCOS. В. Мелёшин. Компоненты и технологии, №4, 2002]. Каждый из выпускаемых типов феррита имеет свою

область применения. NiZn-ферриты используются преимущественно для радиотехнических задач (рабочих частотах

выше 2 МГц) [Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания. А. Кузнецов. Схемотехника, 2000,

№1, с. 30—33, №2, с. 48, 49, 2001, №1, с. 32—34.]. Для магнитопроводов изделий силовой электроники

традиционно используются MnZn-ферриты. Марки ферритов, предназначенные для использования в импульсных

источниках питания с указанием их характеристик представлены в таблице Т.4. [Трансформаторы и дроссели для

импульсных источников питания. А. Кузнецов. Схемотехника, 2000, №1, с. 30—33, №2, с. 48, 49, 2001, №1, с.

32—34.].

Характеристики ферритов

Основными количественными параметрами ферритов являются:

— магнитная проницаемость;

— максимальное значение магнитной индукции;

— частотный диапазон (верхняя граничная частота);

— величина удельных потерь;

— коэрцитивная сила;

— точка Кюри (критическая температура, при которой ферромагнетики теряют свои магнитные свойства).

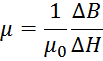

Четыре параметра одной петли: индукция насыщения, коэрцитивная сила, остаточная индукция,

напряженность магнитного поля при насыщении

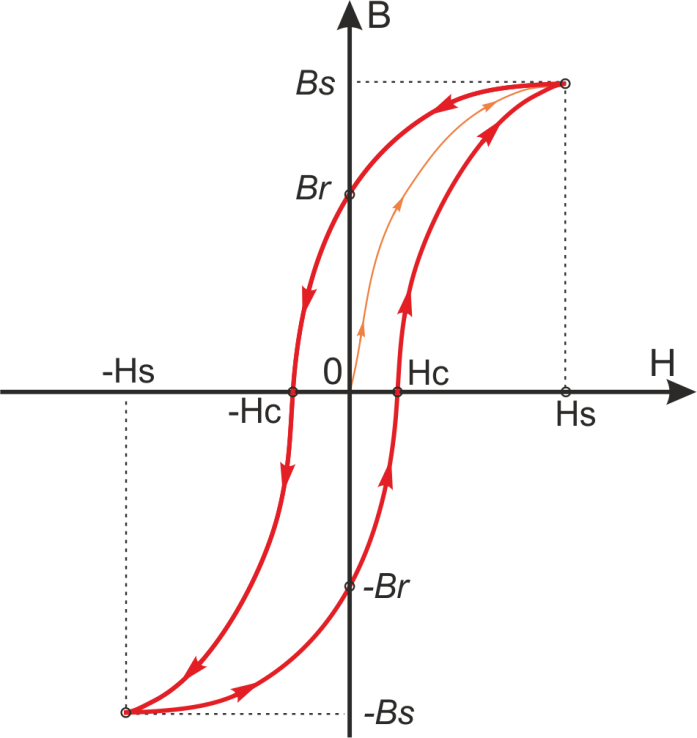

Изменение напряженности магнитного поля H, создаваемой внешним током, приводит к увеличению магнитной

индукции в нем [Transformer and inductor design Handbook. Third Edition, Revised and Expanded. Colonel Wm.

T. McLyman. Marcel Dekker, Inc., 2004]. Однако это зависимость нелинейна – во первых, с ростом напряженности

H замедляется рост индукции B, во вторых при некотором значении H наступает насыщение магнитной индукции и

она более не увеличивается, в третьих зависимость B от H имеет гистерезис, то есть эффект памяти предыдущего

состояния.

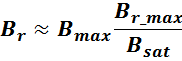

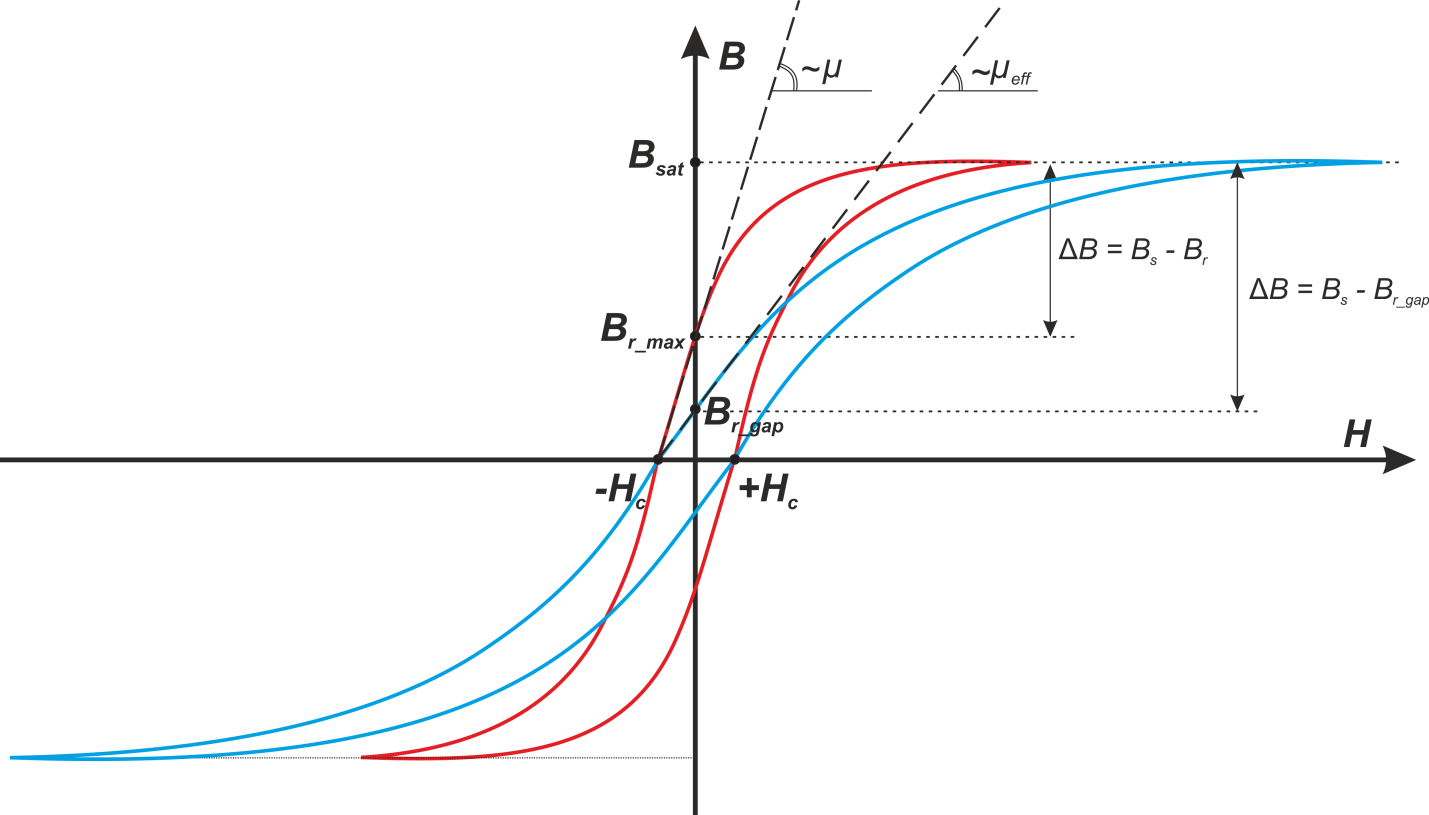

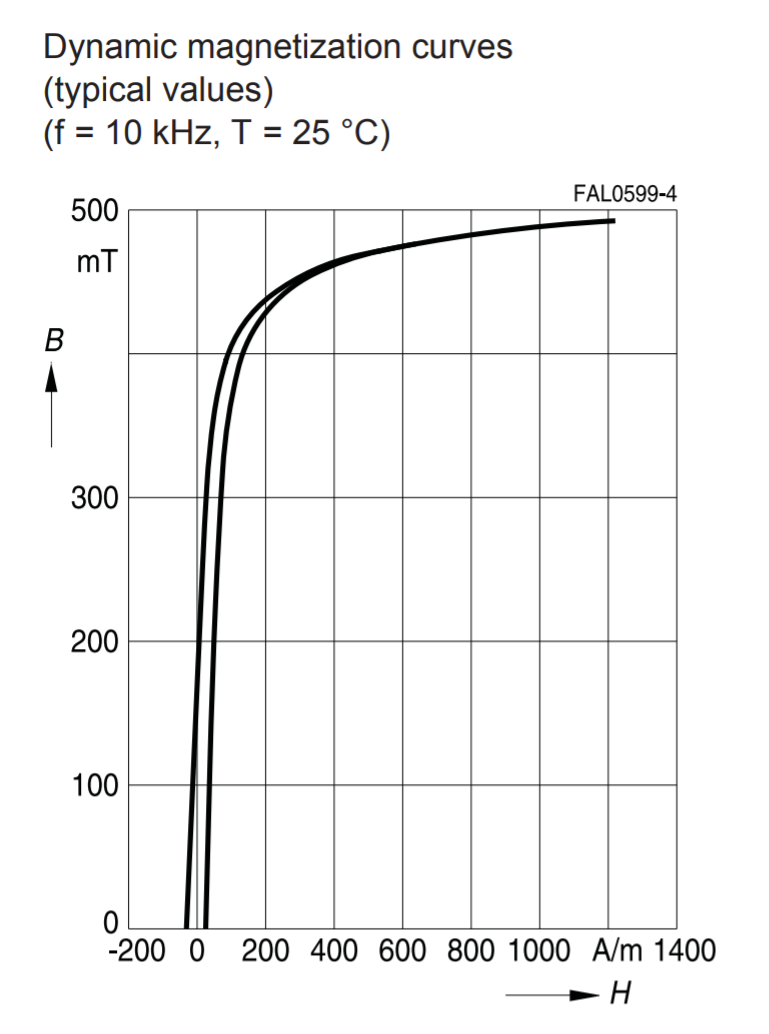

Петля гистерезиса зависимости B(H) определяет ряд базовых параметров феррита (рисунок T.4):

— Bs – индукция насыщения, не изменяющаяся при дальнейшем увеличении Н магнитного поля;

— Hs – максимальная напряженность поля, при которой достигается индукция насыщения;

— Hc – коэрцитивная сила или напряжённость магнитного поля, в котором происходит размагничивание

(B=0) феррита намагниченного до насыщения;

— Br — остаточная индукция, — величина магнитной индукции после снятия магнитного поля.

Рисунок T.4 — Общий вид петли гистерезиса для феррита

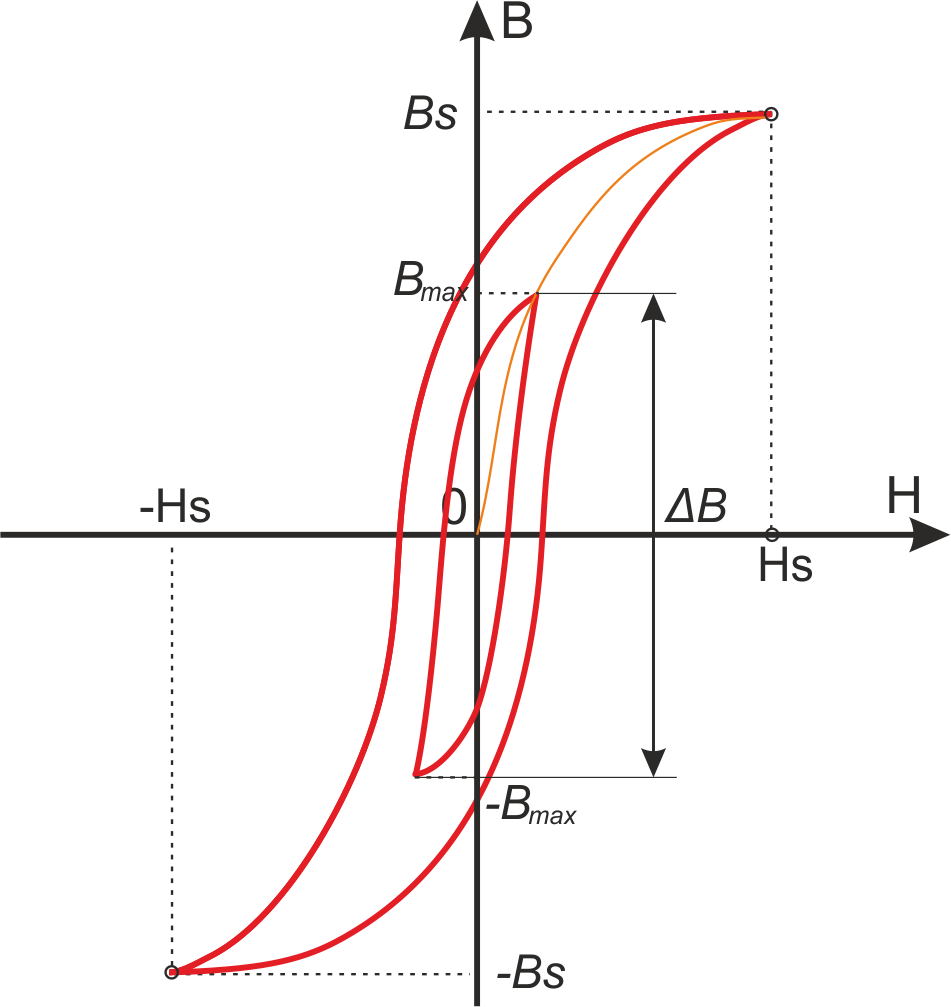

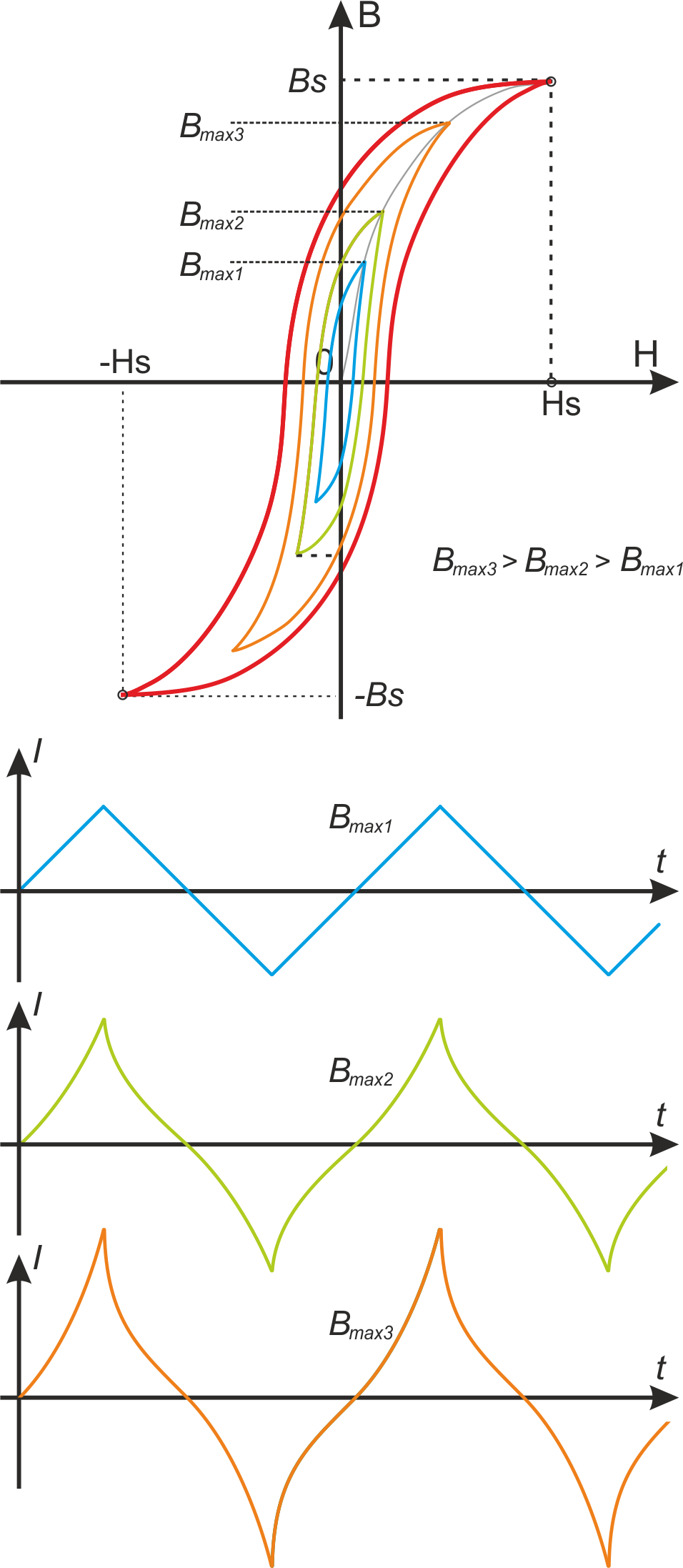

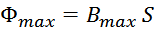

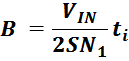

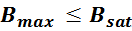

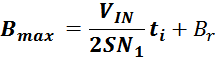

Максимальное значение индукции в магнитопроводе. Насыщение магнитопровода

Если через обмотку трансформатора или силового дросселя протекает слишком большой ток, создающий в сердечнике

величину индукции магнитного поля большую чем величина предельного значения индукции Bmax, то

материал магнитопровода входит в насыщение. При насыщении сердечника его магнитная проницаемость резко

уменьшается, что приводит к соответствующему уменьшению индуктивности и резкому росту тока. Визуально

симметричный рабочий цикл магнитной индукции с заходом в область насыщения представлен на рисунке T.5

[Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому

применению. Раймонд Мэк. Додэка XXI. 2008. 274 с.]

Рисунок T.5 Петли гистерезиса для феррита: a – с заходом в область насыщения (основная кривая

намагничивания), б – кривая рабочего цикла перемагничивания магнитопровода без насыщения

Негативными последствиями насыщения трансформаторов и дросселей являются:

— резкий рост тока через первичную обмотку вызывает токовые перегрузки ключей, их перегрев, что может стать

причиной выхода их из строя;

— увеличение потерь в магнитопроводе;

— большие импульсные токи через обмотки могут стать причиной перегрева электролитических конденсаторов;

— рост омических потерь в обмотках (пропорциональны квадрату тока).

Двухтактные преобразователи критичны к несимметричному перемагничиванию магнитопровода в результате которого

возникает подмагничивающий ток и возможно насыщение магнитопровода. Для предотвращения этого вводят

воздушный зазор и включают конденсатор последовательно с первичной обмоткой трансформатора.

Временная диаграмма тока (треугольной составляющей) первичной обмотки трансформатора (и силового дросселя)

при вхождении в режим насыщения представлена на рисунке T.6.

Рисунок T.6 — Петли гистерезиса и соответствующая им форма тока

Магнитная проницаемость

Одной из основных характеристик ферритов является магнитная проницаемость μ. Чем выше магнитная

проницаемость, тем выше значение индуктивности первичной обмотки при прочих равных условиях. Обратной

стороной является то, что с ростом μ возрастают потери на высоких частотах. Поэтому высокочастотные марки

ферритов обладают меньшими значениями магнитной проницаемости.

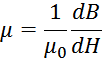

Величина магнитной проницаемости не является однозначной константой. Для определения магнитной проницаемости

в каждой точки цикла гистерезиса используют понятие дифференциальной магнитной проницаемости [Вдовин С. С.

Проектирование импульсных трансформаторов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр.

отд-ние, 1991. — 208 с: ил.]:

Для оценки магнитной проницаемости на конкретной кривой гистерезисного цикла:

то есть магнитная проницаемость является фактически касательной к кривой петли гистерезиса.

График зависимости индукции магнитного поля в ферромагнетике от напряженности магнитного поля имеет вид петли

гистерезиса. Типичный вид петли гистерезиса феррита представлен на рисунке T.7.

Рисунок T.7 — К пояснению понятия магнитной проницаемости. Магнитная проницаемость μ определяется

касательной к кривой петли гистерезиса.

Обычно в datasheet представлена так называемая начальная магнитная проницаемость μi(Initial

permeability) измеряемая в начале петли гистерезиса при малых магнитных полях – рисунок T.7.

Зависимость магнитной проницаемости феррита от температуры

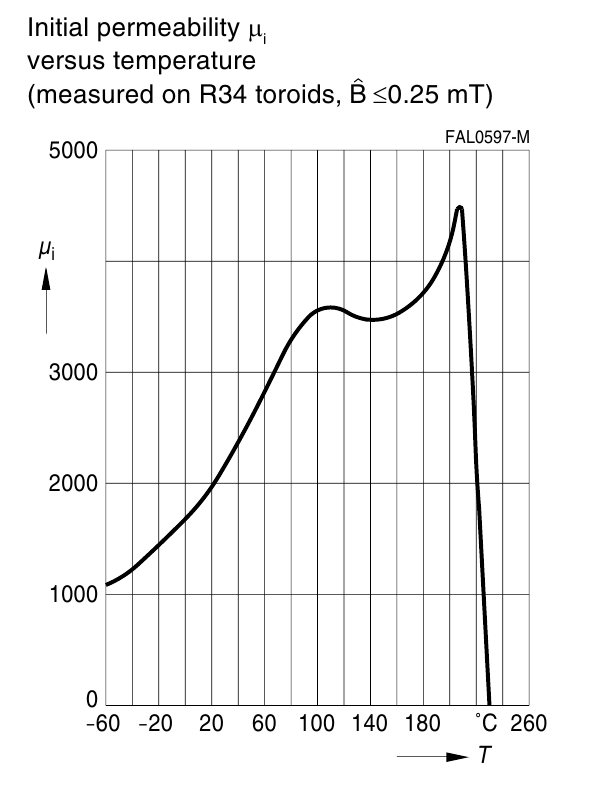

Зависимость магнитной проницаемости ферритов от температуры имеет сложный характер. В целом увеличение

температуры примерно от 25 °С до 200 °С приводит к росту μ, а далее достигая максимума при некоторой

температуре (температуре Ж. Кюри) ≈200 °С резко спадает (рисунок T.8).

Рисунок T.8 — Зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры для феррита N87 [Ferrites and

accessories. SIFERRIT material N87, EPCOS AG 2006]

Зависимость магнитной проницаемости феррита от частоты

Прежде чем рассмотреть зависимость магнитной проницаемости феррита от частоты сделаем небольшое отступление,

чтобы понять глубину вопроса.

Индуктивность намагничивания L0 первичной обмотки трансформатора с сердечником из магнитомягкого

материала, например феррита (провода без сопротивления) можно представить как последовательное соединение

идеальной индуктивности Ls и некоторого сопротивления потерь Rs (последовательная

схема замещения) или как параллельное соединение идеальной индуктивности LP и некоторого

сопротивления потерь RP (параллельная схема замещения). Оба типа схемы замещения

представлены на рисунке T.9.

а

б

Рисунок T.9 — Последовательная и параллельная схемы замещения дросселя (а), и первичной обмотки

трансформатора (б) с ферритовым сердечником. Схема учитывает особенности поведения конкретного типа

феррита

с измерением частоты

Вводимые в схему замещения эквивалентные сопротивления учитывают (обобщают) потери на гистерезис, вихревые

токи и остаточную намагниченность.

Для последовательной схемы замещения суммарное активно-реактивное сопротивление Z будет определяться

выражением [Electronic components and materials textbook volume ii. Thanassis G. Giokas. ATH. STAMOULIS

PUBLICATIONS. 2004. 332 p. (CHAPTER 6 — 6.2 Attributes of ferrites)]:

Соответственно реактивная и активная составляющая этой формулы определяют действительную и мнимую

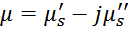

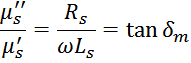

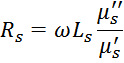

составляющую:

где:

μS’ – действительная составляющая μ, которая отвечает за собственно индуктивность LS;

μS’’ – мнимая составляющая μ, которая определяет потери – эквивалентное последовательное

сопротивление RS.

При этом отношение мнимой части к действительной равно отношению активного сопротивления к реактивному и

определяет угол сдвига фаз (тангенс угла потерь):

Отсюда можно вычислить величину активного сопротивления потерь:

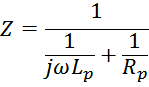

Для схемы замещения с параллельным сопротивлением Rp суммарное активно-реактивное сопротивление

будет определяться выражением:

Соответственно:

Тангенс угла будет иметь значение:

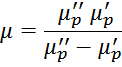

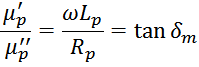

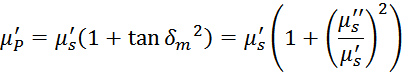

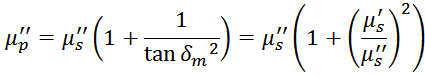

В datasheet на ферриты как правило приводится только данные по схеме с последовательным сопротивлением.

Однако зная μS’ и μS’’ можно получить μP’ и μP’’. Всоотсветствии

с [Electronic components and materials textbook volume ii. Thanassis G. Giokas. ATH. STAMOULIS PUBLICATIONS.

2004. 332 p. (CHAPTER 6 — 6.2 Attributes of ferrites)] получаем:

В эквивалентной схеме трансформатора удобнее использовать параллельное сопротивление Rp, напротив

при расчете дросселей удобнее использование последовательного сопротивления потерь RS.

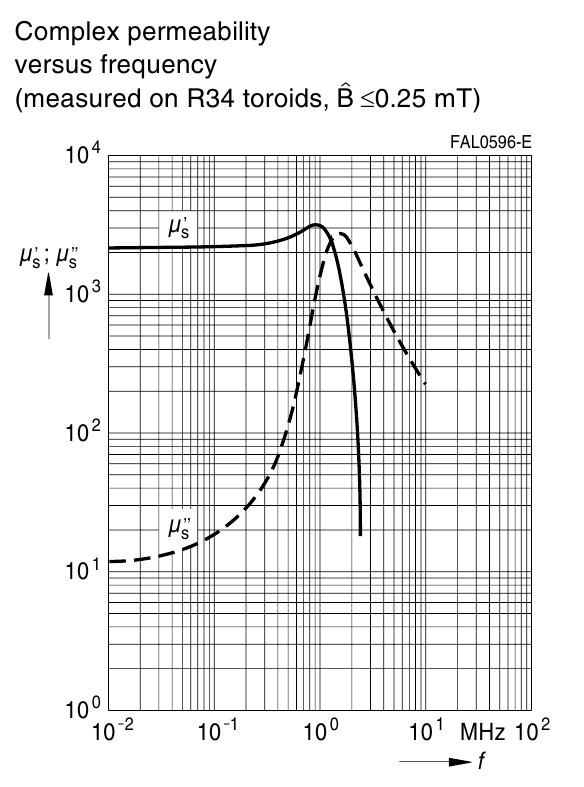

Пример частотной зависимости различных составляющих магнитной проницаемости ферритов представлен на рисунке

T.10. Видно, что μ при малых частотах «индуктивная» часть μS’ практически не изменяется, далее

немного возрастает и резко спадает, начиная с некоторой граничной частоты. А «омическая» часть μS’’

определяющая потери с ростом частоты существенно возрастает приближаясь в максимуме к μS’ . Спад

μS’’ начинается после спада μS’.

Рисунок T.10 — Зависимость различных составляющих комплексной проницаемости от частоты для феррита N87

[Ferrites and accessories. SIFERRIT material N87, EPCOS AG 2006]

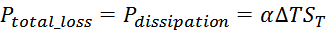

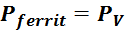

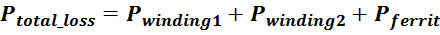

Потери в магнитопроводе обусловленные свойствами феррита

Тепловая энергия, выделяемая в магнитопроводе выполненном из любого магнитного материала определяется

траекторией полета по петле гистерезиса и сколько кругов по этой петле будет намотано за единицу времени.

Выражаясь научными терминами, — размахом магнитной индукции B и рабочей частотой f. Для расчета потерь в

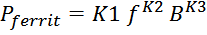

магнитопроводе Pferrit можно использовать следующее аппроксимирующее выражение [Optimum design of

a high-power, high-frequency transformer. R. Petkov. IEEE Transactions on Power Electronics (Volume: 11,

Issue: 1, Jan 1996)]:

где:

f – частота;

B – размах индукции;

K1, K2, K3 – аппроксимационные коэффициенты, определенные для каждого конкретного типа феррита.

В большинстве случаев справочные листки на ферриты не содержат информации об аппроксимационных коэффициентах,

и для определения потерь в магнитопроводе можно использовать соотношение:

где:

Pvferrit — мощность потерь на единицу объема, являющаяся функцией температуры, магнитной индукции

и частоты;

Vm – объем магнитопровода.

Мощность потерь на единицу объема Pvferrit определяется типом феррита и приводится в

справочных данных на конкретный тип магнитного материала. Использование удельной мощности потерь на единицу

объема является удобным способом расчета потерь в магнитопроводе.

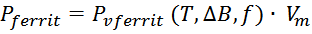

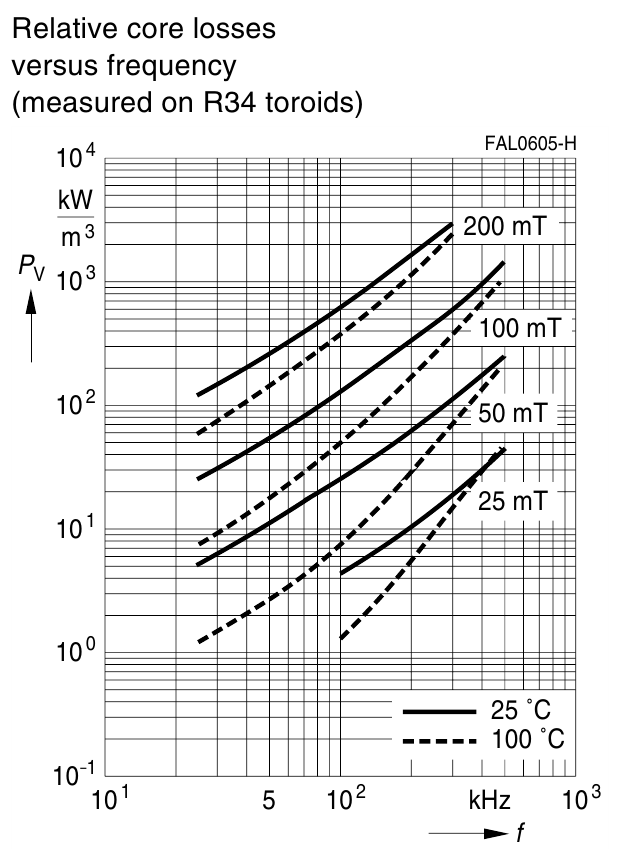

На рисунке T.11 представлена зависимость мощности потерь от частоты при различных значениях индукции

магнитного поля и температуре для феррита N87.

Рисунок T.11 — Зависимость мощности потерь от частоты при различных значениях индукции магнитного поля и

температуре для феррита N87[Ferrites and accessories. SIFERRITmaterial N87, EPCOS AG 2006]

Распространенные типы ферритов для импульсных источников питания и их характеристики

Таблица T.4 содержит данные о наиболее используемых типах силовых ферритов. Более подробно параметры всех

основных типов ферритов используемых в элементах силовой электроники представлены в соответствующих

datasheet-ах производителей магнитопроводов.

Таблица T.4 — Наиболее распространенные типы ферритов, предназначенные для использования в импульсных

источниках питания

|

Тип феррита |

Область применения, особенности |

Материал |

Оптимальный частотный диапазон, кГц |

Магнитная проницаемость μ |

Максимальная индукция Bmax, Тл |

Коэрцитивная сила, Hс, |

Производитель, ссылка |

||

| 25 ºС | 100 ºС | 25 ºС | 100 ºС | ||||||

| N27 | Трансформаторы обратноходовых преобразователей. Низкая стоимость, используется. для мощных источников |

MnZn | 25 — 150 | 2000 | 500 | 410 | 23 | 19 | EPCOS [Ferrites and accessories SIFERRIT material N27. EPCOS AG 2006] [Siemens Matsushita Components. Ferrites and Accessories] |

| N41 | Трансформаторы тока, дроссели | MnZn | 25 – 150 | 2800 | 490 | 390 | 22 | 20 | EPCOS [Ferrites and accessories SIFERRIT material N41. EPCOS AG 2006] [Siemens Matsushita Components. Ferrites and Accessories] |

| N87 | Стандартные источники питания | MnZn | 25 — 500 | 2200 | 490 | 390 | 21 | 13 | EPCOS [Ferrites and accessories SIFERRIT material N87. EPCOS AG 2006] |

| 3C90 | Трансформаторы импульсных источников питания | MnZn | До 200 кГц | 2300 | 470 | 380 | 16 | 12 | Philips — Ferroxcube [Soft Ferrites and Accessories, 2000 Apr 20] [3C90 Material specification, Ferroxcube, 2008 Sep 01] |

| 3C95 | Трансформаторы импульсных источников питания | MnZn | До 500 кГц | 3000 | 530 | 410 | 13 | 7 | Philips — Ferroxcube [3C95Material specification, Ferroxcube, 2008 Sep 01] |

| 3F3 | Трансформаторы импульсных источников питания | MnZn | 200-500 | 2000 | 440 | 370 | 15 | 11 | Philips — Ferroxcube [Soft Ferrites and Accessories, 2000 Apr 20] [3F3Material specification, Ferroxcube, 2008 Sep 01] |

| PC47 | Для силовых трансформаторов и дросселей | MnZn | До 300 кГц* | 2500 | 530 | 420 | 13 | 6 | TDK [Ferrite for Switching Power Supplies Summary. June 2012. TDK] |

| PC90 | Для силовых трансформаторов и дросселей | MnZn | До 300 кГц* | 2200 | 540 | 450 | 13 | 6.5 | TDK [Ferrite for Switching Power Supplies Summary. June 2012. TDK] |

| PC95 | Для силовых трансформаторов и дросселей | MnZn | До 300 кГц* | 3300 | 530 | 410 | 9.5 | 6.5 | TDK [Ferrite for Switching Power Supplies Summary. June 2012. TDK] |

| 2500НМС1 | Для силовых трансформаторов и дросселей | MnZn | До 100 кГц | 2500 | 290 | ОАО «Ферроприбор» [http://www.rusgates.ru] | |||

| 2500НМС2 | Для силовых трансформаторов и дросселей | MnZn | До 100 кГц | 2200 | 330 | ОАО «Ферроприбор» [http://www.rusgates.ru] | |||

| 2500НМС5 | Для силовых трансформаторов и дросселей | MnZn | До 200 кГц | 3300 | 310 | ОАО «Ферроприбор» [http://www.rusgates.ru] | |||

| 3000НМС | Для силовых трансформаторов и дросселей | MnZn | 30-50 кГц | ОАО «Ферроприбор» [http://www.rusgates.ru] |

Среди ферритов российского производства наилучшими характеристиками для целей силовой электроники обладают

ферриты марки 2500НМС [Силовая электроника. Профессиональны решения. Борис Семенов. Солон-Пресс, ДМК Пресс,

2011, 416 c.].

Необходимо отметить, что ферриты подвержены старению. В связи с этим необходимо проектирование устройств с

некоторым запасом.

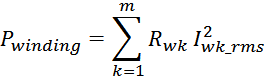

Обмотки

Обмотка трансформатора или дросселя – это базовый элемент обеспечивающий формирование магнитного поля и

возбуждение ЭДС индукции (см. пункт «Физика работы импульсного трансформатора» настоящего раздела). Она

играет роль «концентрированного» проводника с током.

Как правило, обмотка выполняется из медного провода в эмалевой изоляции и выполняется на каркасе,

конструктивно комплементарном с магнитопроводом. Ниже представлены конструктивные особенности данных

элементов.

Конструктивные особенности обмоток

Обмотки трансформатора и силового дросселя должны быть хорошо изолированы как от магнитопровода, так и между

собой [Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. Белопольский И.И. М.: Госэнергоиздат, 1963. – 207

с.: ил.].

Для изоляции обмоток от магнитопровода используется каркас (или изоляционный слой в случае кольцевых

трансформаторов), изоляция обмоток между собой осуществляется за счет межобмоточной изоляции и наконец, для

обеспечения взаимной изоляции слоев при высоких напряжениях на обмотке используют межслоевую изоляцию.

Межслоевая изоляция

Межслоевая изоляция используется при достаточно высоких напряжениях в обмотках трансформаторов для

предотвращения межвиткового пробоя. При малых напряжениях на обмотке межслоевая изоляция может не

использоваться и её функцию выполняет изоляция провода обмотки. При выполнении одной из обмоток хорошо

изолированным проводом необходимость в межобмоточной изоляции так-же отсутствует.

Межслоевая изоляция напрямую влияет на паразитные параметры трансформатора — увеличение межслоевой изоляции

приводит с одной стороны к росту индуктивности рассеяния обмотки, а с другой стороны – к уменьшению её

паразитной емкости.

Межобмоточная изоляция

Межобмоточная изоляция необходима для изоляции обмоток друг от друга. В ряде случаев функцию межобмоточной

изоляции выполняет секционированный каркас. Толщина изоляции влияет на межобмоточную емкость.

Материалы для изоляции обмоток

Тип используемых изоляционных материалов зависит от условий эксплуатации трансформатора. Срок службы изоляции

определяется, прежде всего, температурой её эксплуатации. Используются две величины температур:

— среднее значение увеличения температуры;

— увеличение температуры в горячих пятнах, образующихся в результате неравномерности охлаждения

трансформатора;

Таблица T.5 — Взаимосвязь между допускаемым температурным режимом, способом охлаждения и рекомендуемым типом

диэлектрика для выполнения межобмоточной и межслоевой изоляции [Силовая электроника. Руководство

разработчика. Кит Сукер. Додэка XXI. 2008. 256 c. ; Источники питания. Расчет и конструирование. Мартин

Браун. МК-Пресс. 2005, 288 c.]

| Способ охлаждения | Среднее увеличение температуры, °С | Увеличение температуры в горячих пятнах, °С | Рекомендуемый диэлектрик |

| Масло или принудительная воздушное охлаждение | 55 | 10 | Крафт-бумага, ХБ-лента, ПВХ-лента и т.д. |

| Воздушное охлаждение | 80 | 30 | Майларовая пленка, эпоксидные композиции |

| Воздушное охлаждение | 115 | 30 | Изоамидная изоляция |

| Воздушное охлаждение | 150 | 30 | Изоамидная изоляция, Номекс |

Способы намотки

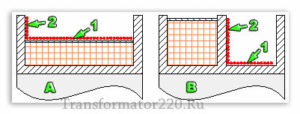

Существует несколько способов намотки – рядовая обмотка («виток к витку») имеющая две разновидности: —

N-образная намотка и U- образная намотка [Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования

и руководство по практическому применению. Раймонд Мэк. «Додэка-XXI», 2008. 274 с.]. Рядовой способ намотки

позволяет обеспечить максимальную равномерность и плотность обмотки.

Рисунок T.12 — Способы намотки: N-образная намотка и U-образная намотка

Другой способ выполнения обмотки — обмотка «внавал», с беспорядочным расположением витков в окне

магнитопровода. Такой способ намотки допустим при небольших напряжениях.

Рисунок T.13 Способ намотки «внавал»

При рядовом способе выполнения обмотки («виток к витку») чаще всего используется U-образная намотка (рисунок

T.12) в которой между концами слоев существует большая разность потенциалов и следовательно запасаемая

энергия и эквивалентная паразитная емкость обмотки. С целью уменьшения паразитной емкости обмотки используют

N-образный способ намотки, при котором каждый слой наматывается в одном и том-же направлении, а соединение

слоев осуществляется стежками прокладываемыми вдоль обмотки. При этом разность потенциалов между обмотками

будет одинакова по всей длине обмотки.

С целью снижения паразитной емкости между слоями используют прокладку слоев изолирующей ленты.

Для уменьшения паразитной емкости используют поступательную намотку (при сравнительно толстом проводе и в

случае если число слоев равно 2-м) или секционную обмотку (рисунок T.14). Кроме уменьшения емкости

использование секционной обмотки существенно увеличивает рабочее напряжение обмотки и поэтому конструктивный

прием секционирования обмоток часто используется в высоковольтных трансформаторах.

Рисунок T.14 — Способы намотки: поступательная намотка, секционная обмотка

Каркас

Для Ш- П- образных (и т.д.) магнитопроводов обмотка выполняется на каркасе, изготавливаемом из пластмассы и

играющем роль изолятора обмоток от магнитопровода. Кроме этого каркас содержит выводы для крепления выводов

обмоток. Особо следует отметить, что каркас, изготавливаемый из термопластичных пластмасс – ПВХ,

полипропилена может размягчаться под действием чрезмерного нагрева магнитопровода и обмоток.

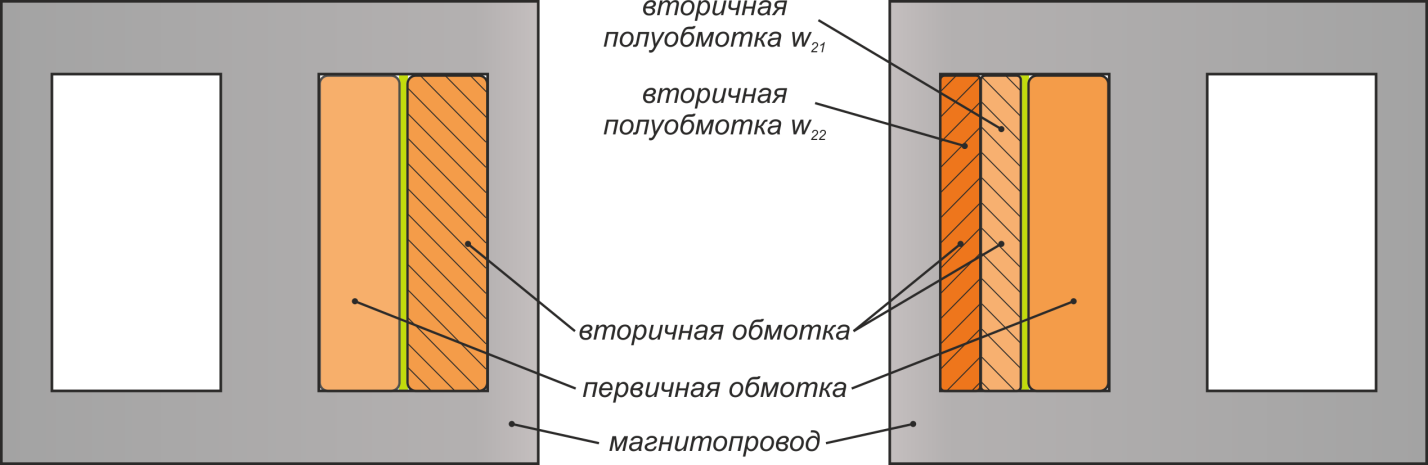

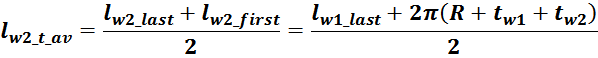

Расположение обмоток внутри магнитопровода

С целью уменьшения длины провода обмоток ближе к сердечнику целесообразно располагать обмотку имеющую большее

число витков. С целью увеличения магнитной связи между обмотками и уменьшения индуктивности рассеяния

используют чередование обмоток внутри магнитопровода: сначала на каркас наматывается половина

первичной обмотки, затем половина вторичной, затем вторая половина первичной затем вторая половина

вторичной. Таким образом, получается слоеный бутерброд, межобмоточная емкость возрастает, а индуктивность

рассеяния снижается. Для трансформаторов с малым числом витков и низким межобмоточным напряжением

используется намотка соединёнными вместе проводами первичной и вторичной обмоток. Этот способ часто

используется при создании трансформаторов пуш-пул преобразователей.

Электростатическая защита (экран Фарадея) между обмотками

Электростатическая защита между первичной и вторичной обмотками используется для устранения синфазных помех

из цепи первичной обмотки возникающих за счет емкостной связи между обмотками [Силовая электроника.

Руководство разработчика. Кит Сукер. Додэка XXI. 2008. 256 c.]. Электростатическая защита представляет собой

заземленный экран из медной фольги, размещаемый между первичной и вторичной обмотками. Введение экрана

Фарадея в конструкцию трансформатора снижает его технологичность и может стать причиной электрического

пробоя межу экраном и проводниками обмоток в местах их выхода для соединения с выводами каркаса

трансформатора. По этим причинам использование экрана Фарадея в трансформаторах допускается в случае крайней

необходимости. Виток экрана должен быть обязательно разомкнутым.

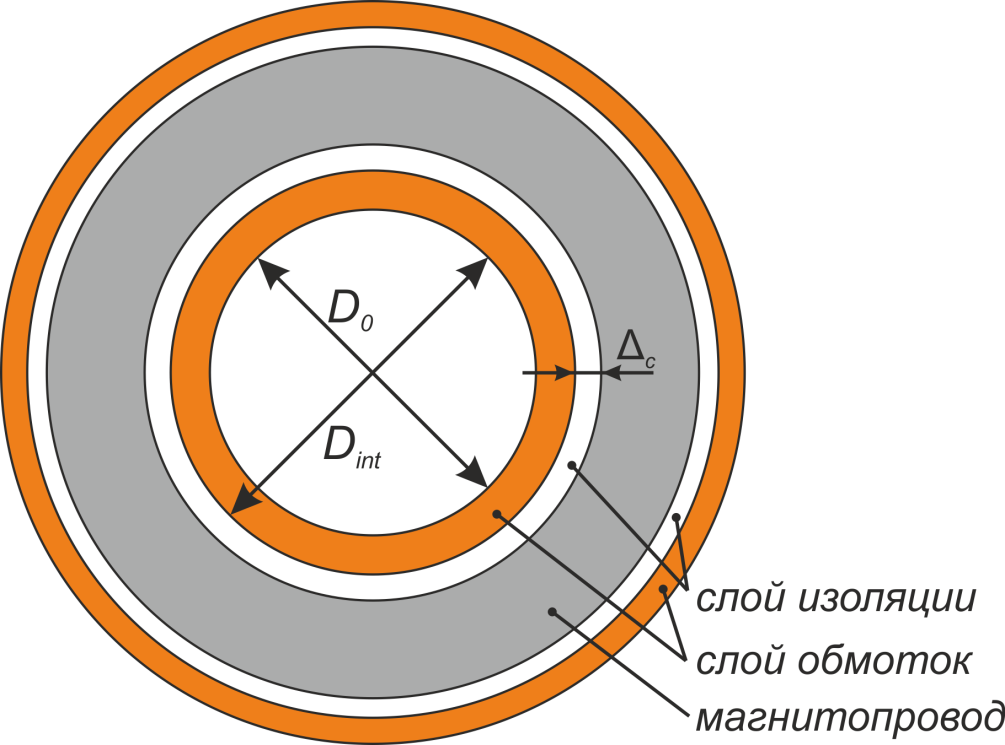

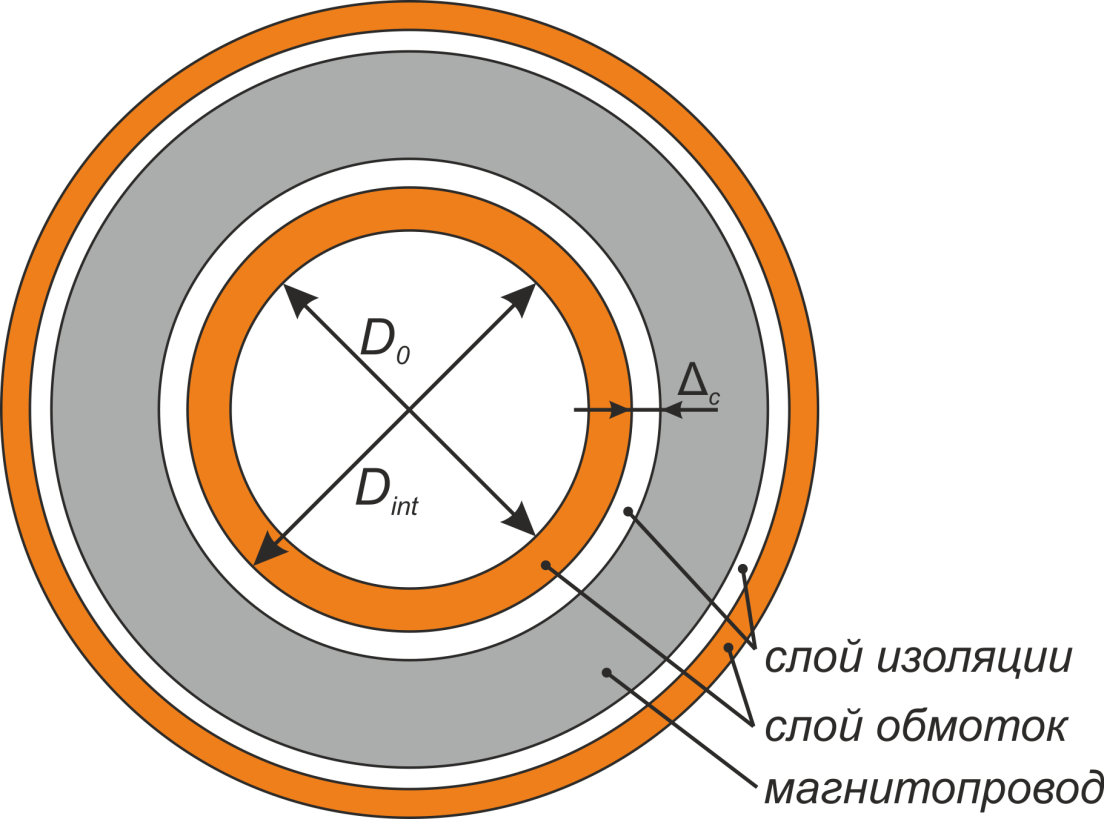

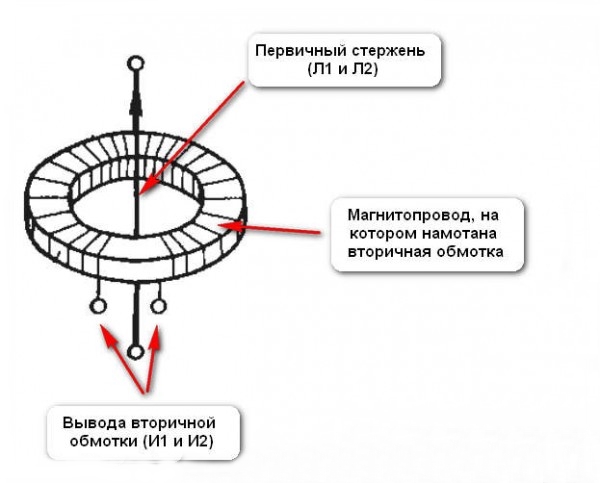

Технологические особенности намотки кольцевых и тороидальных трансформаторов

Особенностью намотки трансформаторов на кольцевых и тороидальных магнитопроводах является необходимость

равномерности распределения обмотки по всей длине магнитопровода. Несоблюдение этого условия может стать

причиной насыщения отдельных участков магнитопровода, что приведет к увеличению потерь в магнитопроводе и

возрастанию тока в цепи.

Выполнение обмоток для тороидальных трансформаторов имеет ряд конструктивных особенностей [Расчет

трансформаторов и дросселей малой мощности. Белопольский И.И. М.: Госэнергоиздат, 1963. – 207 с.: ил.].

Во-первых, для у тороидальных трансформаторов отсутствует каркас и изоляция осуществляется путем обматывания

магнитопровода изоляционным материалом. Необходимо отметить, что существуют кольцевые магнитопроводы с уже

нанесенным однородным слоем полимерной изоляции. Во-вторых, обмотка располагается по всей длине

магнитопровода трансформатора (закрывает его). Третьей конструктивно особенностью является различие внешнего

и внутреннего диаметров. Следствием этого является высокая плотность обмотки по внутренней части окна и

расстояния между витками по наружной части магнитопровода (рисунок T.15). Это ограничивает возможности

применения межслоевой изоляции, и для изготовления обмоток тороидальных трансформаторов используют провода с

повышенной электрической прочностью.

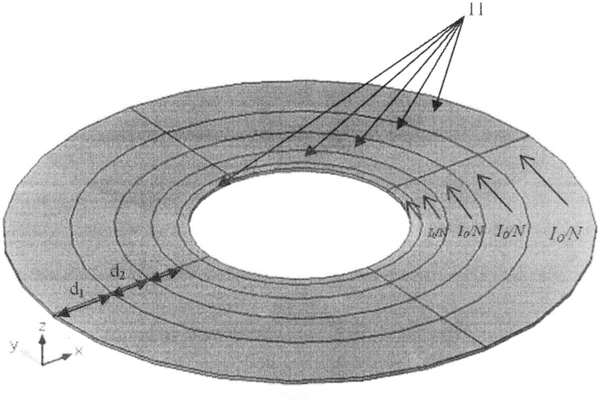

Рисунок T.15 — Обмотка тороидальных трансформаторов. Видно утолщение обмотки обмотки во внутреннем кольце

тора

Эквивалентная схема трансформатора

Для расчета работы трансформатора в том или ином режиме используют эквивалентную схему замещения

трансформатора, учитывающую его реальные характеристики и паразитные параметры. В настоящее время существует

несколько типов эквивалентных схем замещения, учитывающих или не учитывающих те или иные паразитные

параметры трансформатора.

Наиболее полная эквивалентная схема двухобмоточного трансформатора, приведенная к первичной обмотке

представлена на рисунке T.16 [Силовая электроника: от простого к сложному. Борис Семенов. Солон-Пресс. 2006.

416 с. ; Теория и расчет трансформаторов малой мощности. Ю.Н. Стародубцев. РадиоСофт. 2011. 320 с.] [Вдовин

С. С. Проектирование импульсных трансформаторов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр.

отд-ние, 1991. — 208 с: ил.]. В данной эквивалентной схеме в качестве внешних элементов присутствует

электрическое сопротивление, емкость нагрузки и внутреннее сопротивление источника.

При расчете паразитных элементов необходимо помнить, что трансформатор – это достаточно сложный

электромагнитный прибор с распределенными паразитными параметрами, и приведение их к дискретным параметрам

весьма условно, но, тем не менее, позволяет оценить порядки величин искажений, обусловленных паразитными

элементами.

Рисунок T.16 — Эквивалентная схема трансформатора

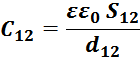

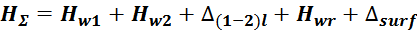

Эквивалентная схема трансформатора содержит следующие параметры:

— индуктивность намагничивания L0 ;

— индуктивность рассеивания первичной обмотки LS1 ;

— приведенная индуктивность рассеивания вторичной обмотки LS2’ ;

— сопротивление первичной обмотки Rw1 ;

— приведенное сопротивление вторичной обмотки Rw2’ ;

— сопротивление активных потерь в магнитопроводе R0 ;

— межвитковая емкость первичной обмотки С01 ;

— приведенная межвитковая емкость вторичной обмотки С02’;

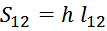

— межобмоточная емкость С12 .

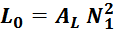

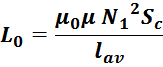

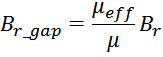

Индуктивность намагничивания L

0

Индуктивность намагничивания фактически представляет собой собственную индуктивность первичной обмотки

трансформатора. Она определяется геометрическими параметрами магнитопровода и материала, из которого он

изготовлен. Расчет индуктивности намагничивания для магнитопроводов с зазором и без него осуществляется по

формулам:

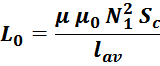

— для трансформаторов с замкнутыми магнитопроводами (например ферритовые кольца) индуктивность определяется

по формуле:

μ0 – магнитная постоянная, 1,25663 — 10-6 Гн/м;

μ – магнитная проницаемость материала сердечника;

N1 – число витков первичной обмотки;

Sc – эффективная площадь сечения магнитопровода;

lav – эффективная длина средней линии магнитопровода.

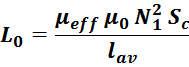

— для трансформаторов с зазором в магнитопроводе индуктивность намагничивания определяется по формуле [Теория

и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания. А. В. Хныков. СОЛОН-Пресс. 2010. 127 с.]:

где:

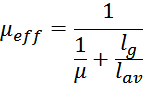

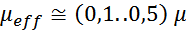

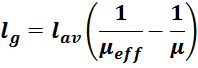

μeff – магнитная проницаемость материала сердечника с зазором:

где:

μ – магнитная проницаемость материала сердечника;

lg – длина магнитного зазора.

Как правило, в справочных листках (datasheet) на конкретный магнитопровод приводится справочный параметр

сердечника AL , (nH). Этот параметр учитывает параметры и геометрию магнитопровода более точно,

по сравнению с соотношением L0 (особенно для магнитопроводов с интегрированным зазором). В этом

случае индуктивность намагничивания вычисляется по соотношению:

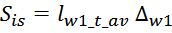

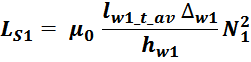

Индуктивность рассеивания первичной обмотки LS1

Индуктивность рассеяния рассчитывают исходя из площади охватываемой током и не являющейся частью площади

магнитопровода. Индуктивность рассеяния первичной обмотки является та часть её индуктивности, которая не

связанна с магнитопроводом и вторичной обмоткой. То есть фактически это площадь «воздушного зазора» между

обмоткой и магнитопроводом, поскольку в данном случае часть магнитного потока замыкается не через

магнитопровод, а замыкается «через воздух».

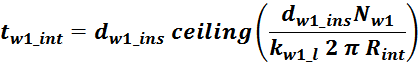

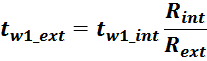

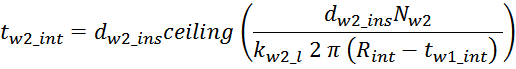

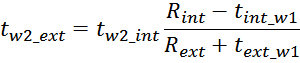

Для Ш- и П- образных сердечников индуктивность рассеяния рассчитывается по формуле для индуктивности

соленоида без магнитопровода:

в которой в качестве площади S входит эффективная площадь Sis охватываемая током, и не являющаяся

площадью магнитопровода, в качестве длины соленоида входит hw1 – высота обмотки.

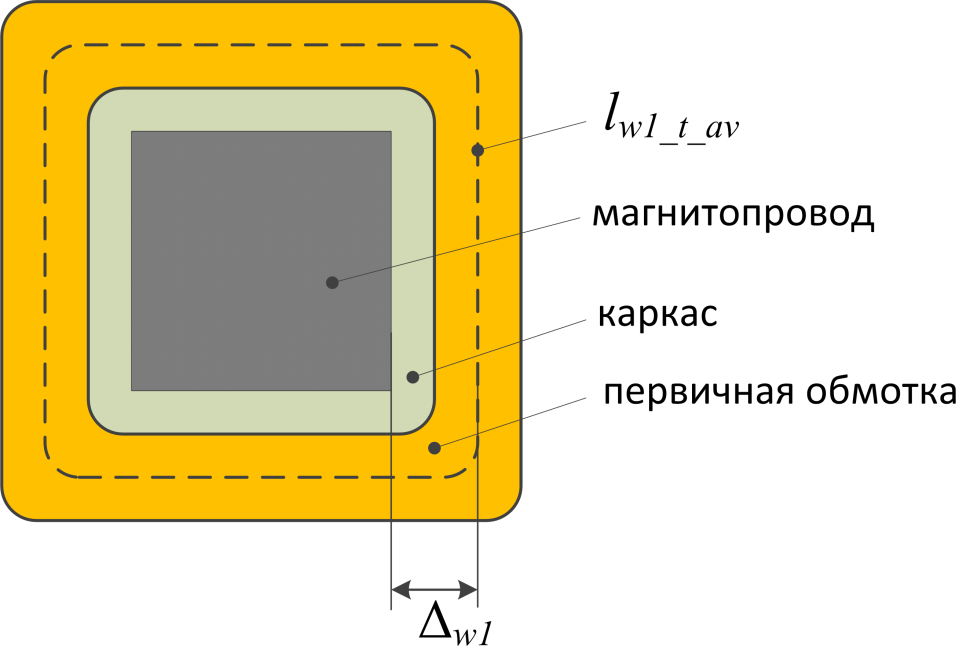

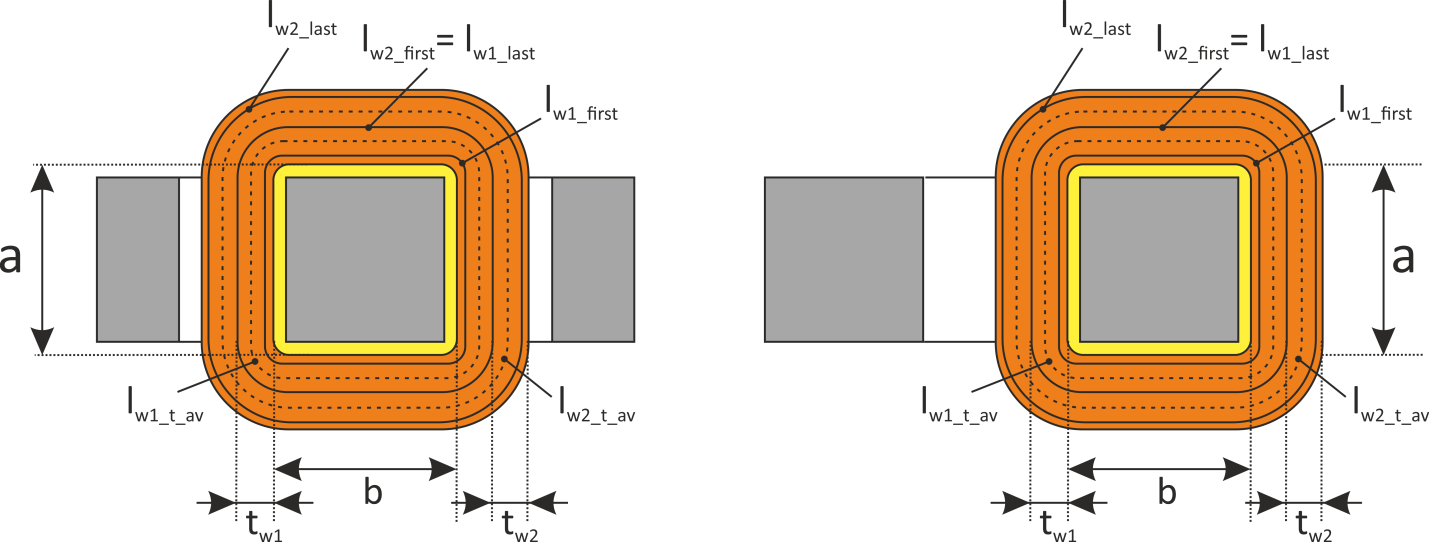

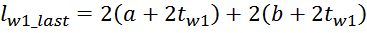

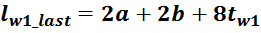

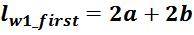

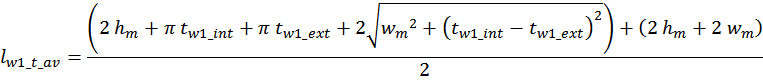

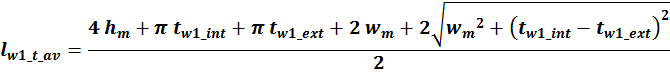

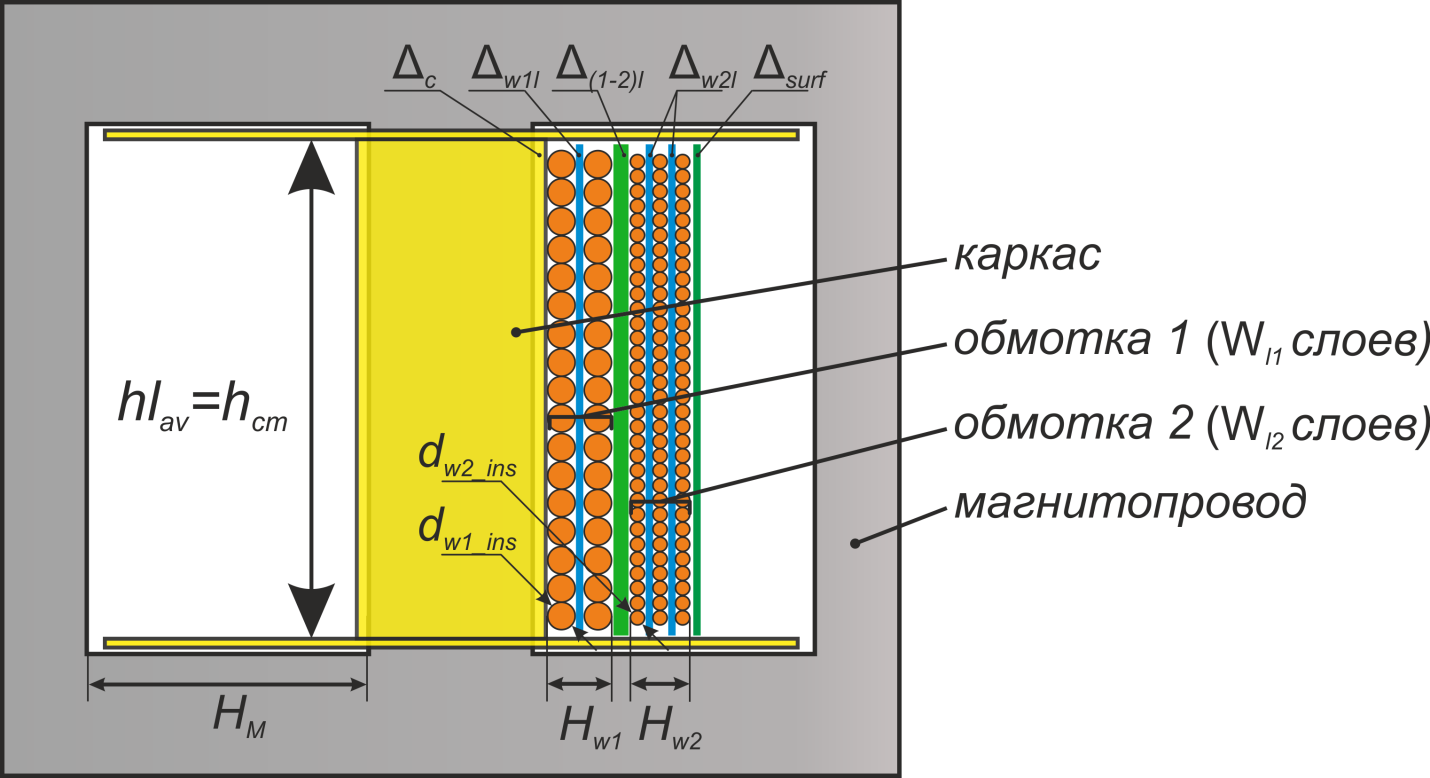

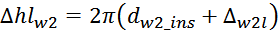

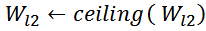

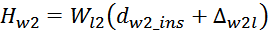

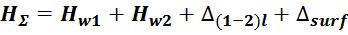

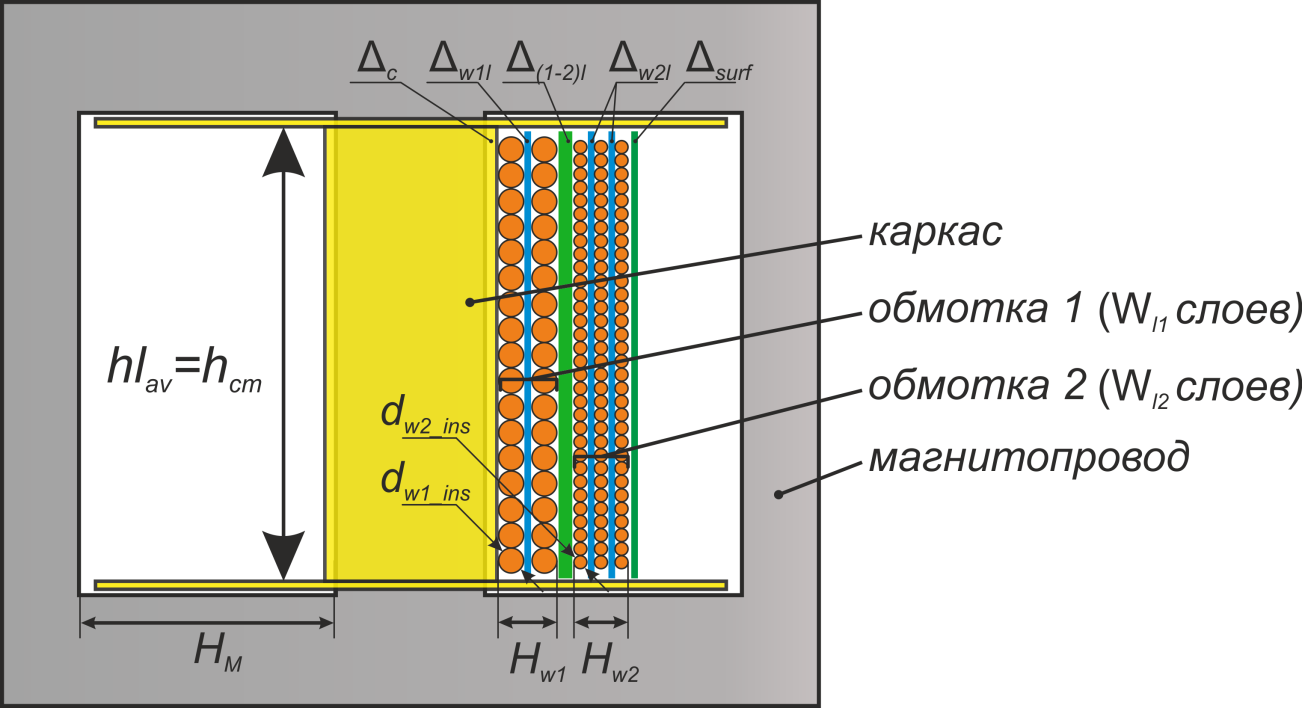

Эффективная площадь Sis может быть определена по соотношению (рисунок T.17):

где:

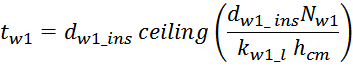

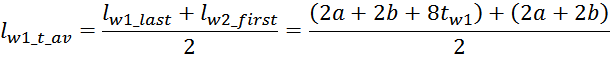

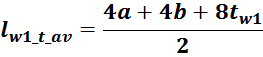

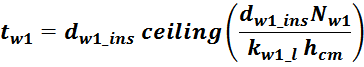

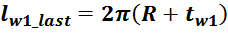

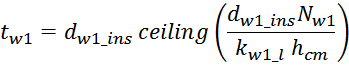

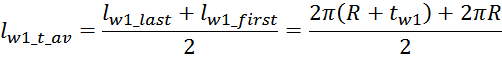

— lw1_t_av – средняя длина витка первичной обмотки;

— Δw1 – расстояние от «среднего витка» первичной обмотки, расположенного посередине

толщины намотки, до магнитопровода. Или Δw1 — толщина намотки в случае соленоида.

В итоге получаем, формулу для приближенного расчета индуктивность рассеяния:

lw1_t_av – средняя длина витка первичной обмотки;

Δw1 – расстояние от «среднего витка» первичной обмотки (расположенного посередине

обмотки), до магнитопровода;

hw1 – высота первичной обмотки. В случае кольцевых магнитопроводов – длина средней

линии магнитопровода, в случае если обмотка равномерно распределена по магнитопроводу или длина сектора, в

случае частичного охвата обмоткой длины кольца магнитопровода.

Представленной формулы так же будет достаточно для получения оценочного значения индуктивности рассеяния.

Рисунок T.17 – К оценке индуктивности рассеяния. Поперечное сечение трансформатора — сердечника, каркас,

первичная обмотка. Показана ширина обмотки и средняя линия

Для вычисления индуктивности рассеяния обмоток на магнитопроводах различных конфигураций, отличающихся от Ш-

и П- образной геометрии можно воспользоваться соотношениями приведенными ниже.

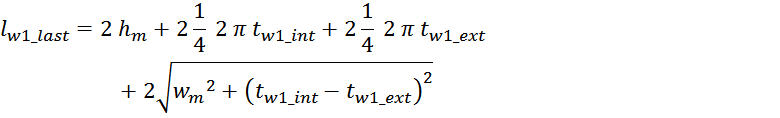

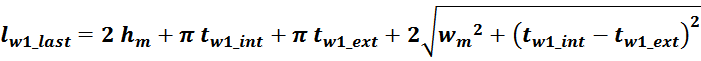

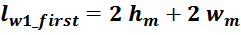

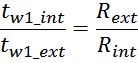

Соотношения для вычисления индуктивность рассеивания первичной обмотки LS1

для различных геометрий магнитопроводов

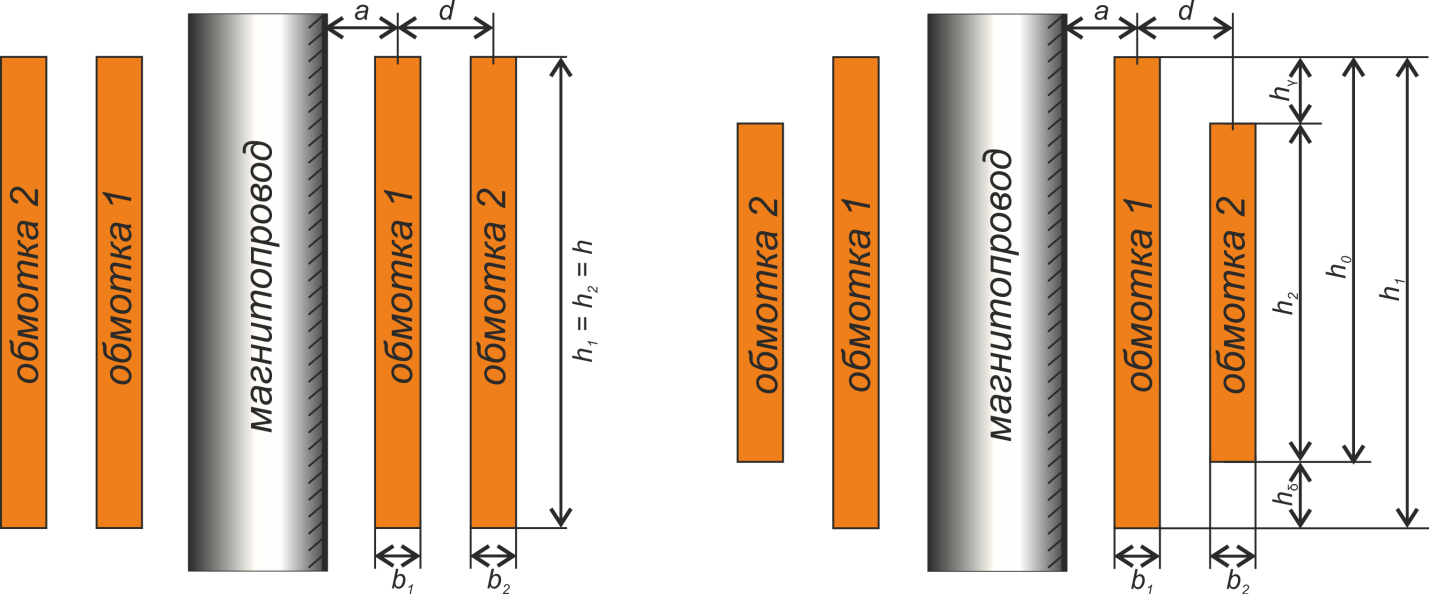

Коаксиальные цилиндрические обмотки

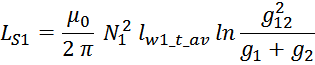

Для более точного вычисления индуктивности рассеяния коаксиальных цилиндрических обмоток можно

воспользоваться следующим соотношением [Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры. Русин Ю.С.,

Гликман И.Я., Горский А.Н. Радио и связь. 1991. 224 с.]:

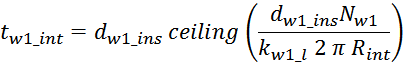

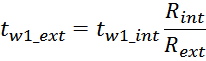

где:

lw1_t_av– средняя длина витка первичной обмотки;

μ0 – магнитная постоянная, 1,25663 — 10-6 Гн/м;

N1 – число витков первичной обмотки;

g1, g2, g12 – параметры геометрии.

Рисунок T.18 – К расчету индуктивности рассеяния коаксиальных цилиндрических обмоток

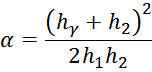

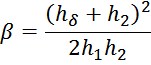

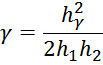

Характерные параметры геометрии g1, g2, g12 – находятся из соотношений

(рисунок T.18):

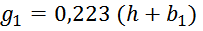

g1 – характерный параметр для первичной обмотки вычисляется по формуле:

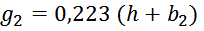

g2 – характерный параметр для вторичной обмотки вычисляется по формуле:

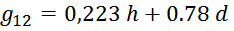

g12 — характерный параметр для межобмоточного пространства вычисляется по формуле:

— для обмоток, имеющих одинаковую высоту:

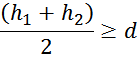

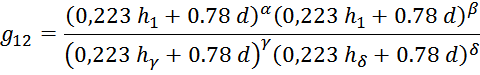

— для обмоток, имеющих разную высоту при условии, что

где:

здесь:

h1 – высота первичной обмотки;

h2 – высота вторичной обмотки;

hδ – смещение вторичной обмотки относительно первичной снизу;

hγ – смещение вторичной обмотки относительно первичной сверху;

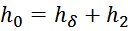

h0 – сумма высоты вторичной обмотки и смещения вторичной обмотки относительно первичной сверху;

b1 – толщина первичной обмотки;

b2 – толщина вторичной обмотки;

a – расстояние от магнитопровода до центральной части первичной обмотки;

d – расстояние от центральной части первичной обмотки до центральной части вторичной обмотки.

В первом приближении при значительной толщине обмоток данные расчетные соотношения можно использовать для

расчета трансформаторов с квадратным сечением магнитопровода.

Обмотки на кольцевом сердечнике

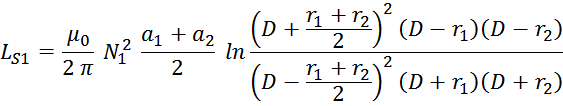

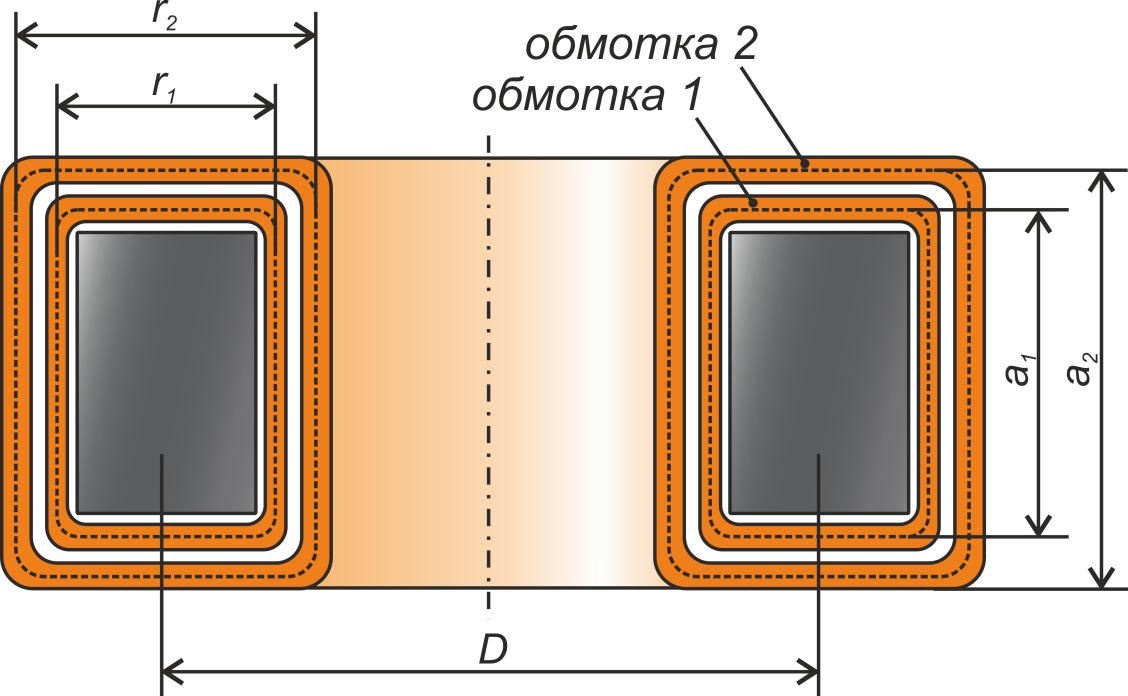

Для обмоток на кольцевом сердечнике можно воспользоваться следующим соотношением

[Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры. Русин Ю.С., Гликман И.Я., Горский А.Н. Радио и

связь. 1991. 224 с.]:

μ0 – магнитная постоянная, 1,25663 — 10-6 Гн/м;

N1 – число витков первичной обмотки;

D – средний диаметр кольцевого сердечника (среднее между внешним и внутренним диаметром);

a1 – высота среднего витка первичной обмотки (см. рисунок T.19);

a2 – высота среднего витка вторичной обмотки (см. рисунок T.19);

r1 – ширина среднего витка первичной обмотки (см. рисунок T.19);

r2 – ширина среднего витка вторичной обмотки (см. рисунок T.19).

Рисунок T.19 – К расчету индуктивности рассеяния коаксиальных цилиндрических обмоток

При частичном заполнении обмотками поверхности кольцевого магнитопровода индуктивность рассеяния рассчитывают

как индуктивность рассеяния цилиндрических обмоток, принимая за высоту обмотки её радиальную длину.

Способы уменьшения индуктивности рассеяния

Индуктивность рассеяния, как правило, оказывает негативное влияние на работу трансформатора (индуктивность

рассеяния влияет на динамические характеристики, снижая скорость роста тока в обмотках). Кроме этого

трансформатор с высокой индуктивностью рассеяния является источником электромагнитных помех повышенного

уровня.

Из представленных формул для нахождения индуктивностей рассеяния обмоток трансформатора следуют несколько

важных выводов:

— чем ближе обмотка к сердечнику, тем меньше индуктивность рассеяния;

— чем меньше толщина обмотки, тем меньше индуктивность рассеяния;

— в случае кольцевых магнитопроводов необходимо равномерно распределять обмотку по всему кольцу

магнитопровода с целью уменьшения индуктивность рассеяния;

— в зависимости от того, какая обмотка первичная или вторичная будет ближе к магнитопроводу у той и

индуктивность рассеяния будет меньше;

— использование магнитопровода с длинным центральным стержнем приводит к снижению индуктивности рассеяния

(так как высота первичной обмотки стоит в знаменателе выражения для расчета индуктивности рассеяния). Чем

длиннее обмотка, тем меньше индуктивность рассеяния [Источники питания. Расчет и конструирование. Мартин

Браун. МК-Пресс. 2005, 288 c.];

— значительного уменьшения индуктивности рассеяния можно добиться путем секционирования обмоток;

— уменьшение числа витков приводит к уменьшению индуктивности рассеяния и эта зависимость квадратична (так,

для случая трансформатора обратноходового преобразователя уменьшение числа витков приводит к существенному

снижению требований к демпферу и соответственно к его массогабаритным характеристикам).

Существует несколько способов снижения индуктивности рассеяния [Транзисторная преобразовательная техника.

Мелешин В.И. Техносфера. 2005. 626 с.]:

— для трансформаторов на кольцевых сердечниках целесообразно совместная намотка проводников первичной и

вторичной обмоток;

— для П- и Ш- образных сердечников необходимо располагать одну обмотку под другой, размещение обмотки в один

ряд, чередование обмоток. Или размещение вторичной обмотки между двух слоев первичной приводит к снижению

индуктивности рассеяния [Источники питания. Расчет и конструирование. Мартин Браун. МК-Пресс. 2005, 288

c.].

Индуктивность рассеяния увеличивается при:

— разнесении обмоток на магнитопроводе;

— увеличение толщин изоляции между магнитопроводом и обмотками, изоляции между обмотками;

— увеличение толщины обмотки;

— увеличение числа витков;

— уменьшение длины обмотки.

Индуктивность рассеяния трансформатора кроме этого зависит от посторонних факторов — близко расположенных к

трансформатору предметов из магнитных материалов, других магнитопроводов и т.д.

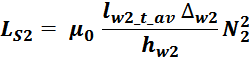

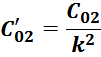

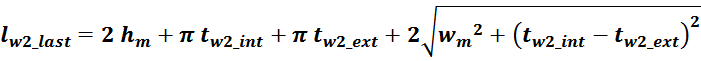

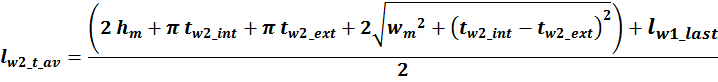

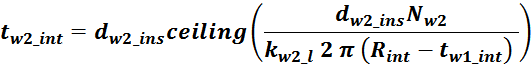

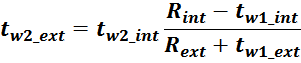

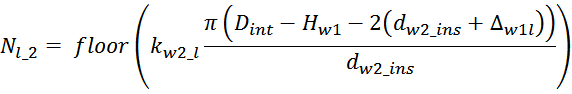

Приведенная индуктивность рассеивания вторичной обмотки LS2’

Индуктивность рассеивания вторичной обмотки LS2’, приведенная к первичной обмотке

вычисляется по соотношению:

где k – коэффициент трансформации.

Индуктивность рассеивания вторичной обмотки LS2: рассчитывается аналогично

индуктивности рассеивания первичной обмотки:

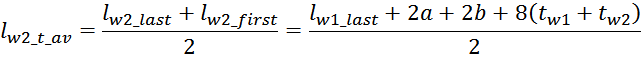

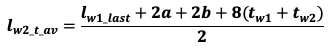

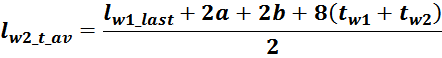

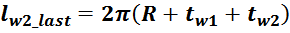

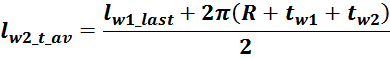

lw2_t_av – средняя длина витка вторичной обмотки;

Δw2 – расстояние от «среднего витка» вторичной обмотки (расположенного посередине

обмотки), до магнитопровода;

hw2 – высота вторичной обмотки.

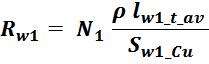

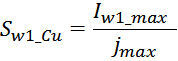

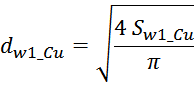

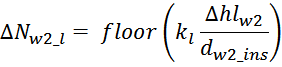

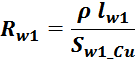

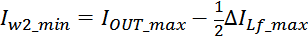

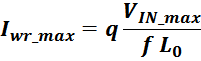

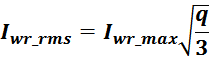

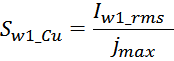

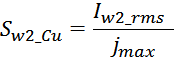

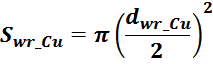

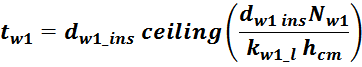

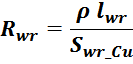

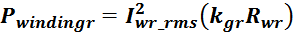

Сопротивление первичной обмотки Rw1

Электрическое сопротивление первичной обмотки R1 рассчитывается по соотношению для расчета омического

сопротивления проводника:

где:

N1 – число витков первичной обмотки;

ρ – удельное сопротивление материала провода (для меди — 0,0175 Ом·мм2 м-1);

lw1_t_av – средняя длина витка первичной обмотки;

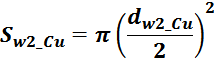

Sw1_Cu – площадь поперечного сечения провода первичной обмотки.

При высоких рабочих температурах трансформатора необходимо учитывать влияние температуры на удельное

сопротивление проводников обмоток. При высоких частотах необходимо оценить увеличение эффективного

сопротивления обмоток в результате действия скин-эффекта (см. пункт «Влияние скин-эффекта на сопротивление

обмоток при высоких частотах» настоящего раздела).

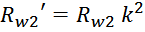

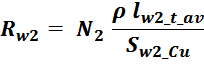

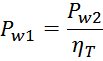

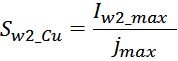

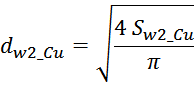

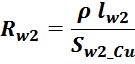

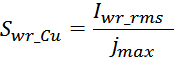

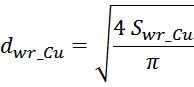

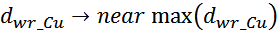

Приведенное сопротивление вторичной обмотки Rw2’

Приведенное электрическое сопротивление вторичной обмотки R2’ (значение, приведенное к первичной обмотке)

определяется по соотношению:

где омическое сопротивление вторичной обмотки:

где:

N2 – число витков вторичной обмотки;

ρ – удельное сопротивление материала провода (для меди — 0,0175 Ом·мм2 м-1 );

lw2_t_av – средняя длина витка вторичной обмотки;

Sw1_Cu – площадь поперечного сечения провода вторичной обмотки.

Рекомендации по учету влияния температуры и высокой частоты на эффективное сопротивление аналогичны

рекомендациям для первичной обмотки (см. следующий раздел).

Особенности и тонкости расчета омического сопротивления обмоток

Влияние температуры на удельное сопротивление обмоток

Рост температуры приводит к увеличению удельного сопротивления проводников. Так для меди это изменение

описывается уравнением [Вдовин С. С. Проектирование импульсных трансформаторов. — 2-е изд., перераб. и доп.

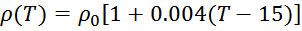

— Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. — 208 с: ил.]:

здесь:

ρ0 – удельное сопротивление меди — 0,0175 Ом·мм2 м-1 при T=15 °C );

T – температура в градусах Цельсия.

Так, при повышении температуры с 15 °C до 70 °C удельное сопротивление меди возрастает на 22% и составляет

0,02135 Ом·мм2 м-1. Этот простой расчет показывает важность учета влияния температуры

при расчете трансформатора.

Увеличение сопротивления с ростом температуры приводит к положительной обратной связи – с ростом температуры

увеличивается сопротивление, рост сопротивления приводит к увеличению выделяемой мощности, а рост выделяемой

мощность приводит к увеличению температуры. Таким образом, при проектировании трансформатора или силового

дросселя следует уделять особое внимание режиму охлаждения.

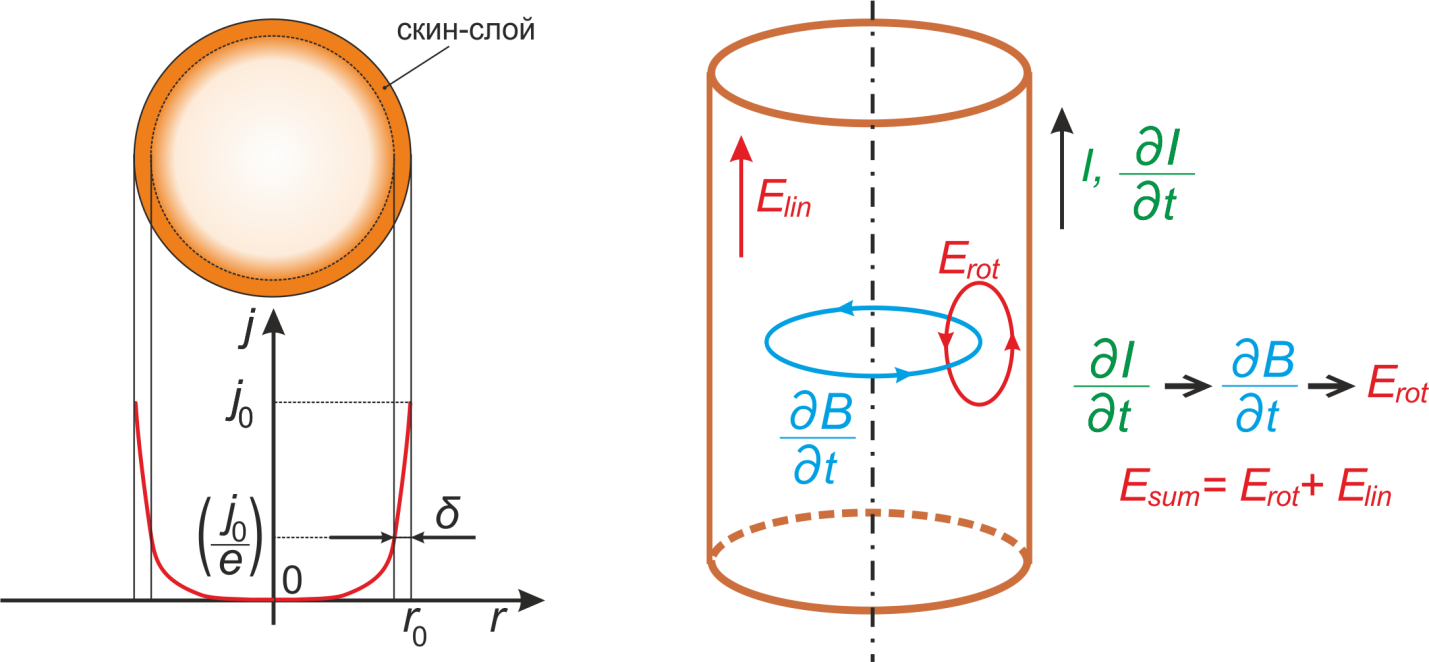

Влияние скин-эффекта на сопротивление обмоток при высоких частотах

Для уменьшения омических потерь в обмотках необходимо использовать провод большего сечения. При этом

омическое сопротивление постоянному току снижается пропорционально увеличению площади сечения. Однако на

высокой частоте (более 50-100 кГц) и особенно при толстых проводах обмоток и более начинает проявляться

скин-эффект.

Физика скин-эффекта заключается в следующем – при высоких частотах изменение тока протекающего через

проводник, приводит к изменению магнитного поля внутри этого проводника, а изменение магнитного поля, в свою

очередь приводит к образованию вихревого электрического поля (см. рисунок T.20). Это вихревое электрическое

поле Erot накладывается на линейное поле постоянного тока Elin однородное по всему

сечению проводника. В результате близи поверхности проводника поля складываются, а внутри – вычитаются и

взаимно компенсируются. Таким образом, ток вытесняется к поверхности.

Сущность скин-эффекта заключается в вытеснении на высоких частотах тока к поверхности проводника. При этом

распределение плотности тока изменяется (рисунок T.20). Видно, что ток внутренняя часть проводника

практически не переносит тока и весь ток протекает вблизи поверхности.

Рисунок T.20 — Распределение плотности тока в цилиндрическом проводнике вдоль радиуса при высоких

частотах

(глубина скин-слоя, на которой плотность тока j уменьшается в eраз обозначена символом δ) и иллюстрация

причинно-следственной связи возникновения скин-эффекта: рост тока (∂I/∂t) приводит к изменяющемуся

магнитному полю (∂B/∂t) которое порождает вихревое электрическое поле Erot уменьшающее

напряженность поля внутри проводника и увеличивающее вблизи поверхности и соответственно

перераспределяющее

плотность тока по сечению.

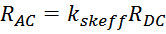

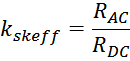

Таким образом, сопротивление проводника на высоких частотах Reff определяется по формуле [Силовая

электроника: от простого к сложному. Борис Семенов. Солон-Пресс. 2006. 416 с.]:

kskeff – коэффициент добавочных потерь в результате скин-эффекта;

RDC – сопротивление проводника на постоянном токе.

RAC – сопротивление проводника на переменном токе.

kskeff – коэффициент добавочных потерь является функцией частоты, толщины провода, его геометрии и

определяется как отношение сопротивления проводника на переменном токе к его сопротивлению постоянному току:

Для определения влияния скин-эффекта на сопротивление проводника в первом приближении можно использовать

таблицу T.6 [Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями. О.А. Эраносян. Энергоатомиздат.

Ленингр. отд-ние, 1991, 176 с.]:

Таблица T.6 — Значения коэффициента добавочных потерь kskeff для одиночных проводов

|

Частота, кГц |

Диаметр провода (мм) и соответствующий коэффициент добавочных |

||||||

| 0,8 мм | 0,7 мм | 0,6 мм | 0,5 мм | 0,4 мм | 0,3 мм | 0,2 мм | |

| 500 кГц | 2,37 | 2,12 | 1,85 | 1,59 | 1,32 | 1,13 | 1,026 |

| 400 кГц | 2,16 | 1,93 | 1,67 | 1,46 | 1,21 | 1,083 | 1,0 |

| 300 кГц | 1,9 | 1,7 | 1,48 | 1,3 | 1,14 | 1,06 | 1,0 |

| 250 кГц | 1,76 | 1,57 | 1,38 | 1,23 | 1,1 | 1,034 | 1,0 |

| 200 кГц | 1,6 | 1,43 | 1,27 | 1,2 | 1,083 | 1,03 | 1,0 |

| 150 кГц | 1,4 | 1,28 | 1,11 | 1,072 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| 100 кГц | 1,3 | 1,24 | 1,08 | 1,025 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| 75 кГц | 1,24 | 1,097 | 1,06 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| 50 кГц | 1,065 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| 20 кГц | 1,014 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

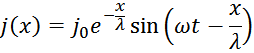

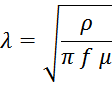

Для цилиндрического проводника (рисунок T.20) плотность тока на расстоянии х от поверхности проводника

определяется из выражения:

где

j0 – плотность тока у поверхности проводника;

ω – круговая частота тока (2 π f);

λ – глубина проникновения тока внутрь проводника:

где

ρ – удельное сопротивление проводника;

f – частота переменного тока;

μ – абсолютная магнитная проницаемость материала проводника.

Для практических расчетов граничной частоты, при которой проявляется скин-эффект в медном проводе круглого

сечения используют формулу [Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство

по практическому применению. Раймонд Мэк. «Додэка-XXI», 2008. 274 с.]:

где:

f – граничная частота в МГц;

dw – диаметр провода в мм.

Если проводники обмоток трансформатора и частота их режима работы удовлетворяют данным критериям, то влиянием

скин-эффекта можно пренебречь, если нет, то изменение сопротивление провода можно рассчитать.

Однако таблица T.6 не учитывает «эффект близости» (proximity effect), проявляющийся во взаимном влиянии

близкорасположенных проводников в обмотке друг на друга. Влияние эффекта близости особенно сильно

проявляется при значительном (большем 2-3) числе слоев в обмотке.

Рекомендации по снижению потерь в трансформаторе обусловленных скин-эффектом

При проектировании трансформатора существует баланс между сечением проводов и потерями. Для минимизации

потерь целесообразно увеличение сечения проводов до достижения условия заполнения обмоткой всей площади окна

магнитопровода.

С целью снижения потерь, возникающих вследствие скин-эффекта используют:

— обмотки, выполненные из нескольких параллельных проводов меньшего диаметра; вместо одного толстого провода

использую несколько изолированных друг от друга жил

— обмотки, выполненные из литцендрата;

— обмотки, выполненные из плоских проводников.

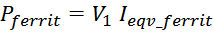

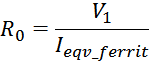

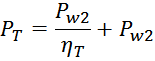

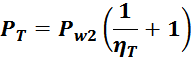

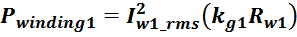

Сопротивление активных потерь в магнитопроводе R0

Сопротивление активных потерь в магнитопроводе – параметр, характеризующий потери в магнитопроводе. При этом

мощность потерь в магнитопроводе можно выразить через произведение напряжения прикладываемого к первичной

обмотке V1 и некоторого приведенного к первичной обмотке эквивалентного тока протекающего в

феррите Ieqv_ferrit :

Сопротивление потерь в магнитопроводе R0 определяется как:

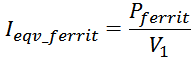

Выражая ток Ieqv_ferrit как:

И подставляя в выражение для сопротивления получаем:

Поскольку мощность потерь в феррите можно представить как произведение мощности удельных потерь на объем

магнитопровода, то итоговое выражение для сопротивления эквивалентных потерь:

где:

Vm – объем магнитопровода (м3);

PVferrit – мощность удельных объемных потерь (Вт/м3) – индивидуальная для каждого типа

материала магнитопровода характеристика, зависящая от частоты, величины магнитной индукции и температуры

(фактически также являющаяся функцией напряжения V1);

V1 – напряжение, приложенное к первичной обмотке (В).

При этом важно понимать, что мощность удельных потерь увеличивается с ростом напряжения.

Другой способ расчета сопротивления активных потерь в магнитопроводе состоит в использовании данных о мнимой

составляющей магнитной проницаемости μ, представленной в справочных данных для ферритов. Подробно об этом –

пункт «Зависимость магнитной проницаемости феррита от частоты» настоящего раздела.

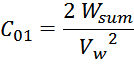

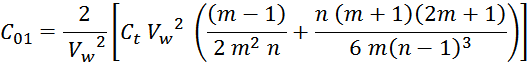

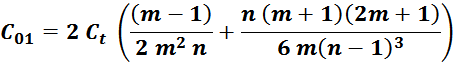

Межвитковая емкость первичной обмотки С01

Межвитковая емкость первичной обмотки представляет собой распределенную емкость первичной обмотки. В

межвитковой емкости, особенно при больших напряжениях может запасаться значительная энергия, что может

вносить существенные искажения в работу схемы.

По причине распределенного характера емкости её приведение к некому эквиваленту C01 представляет

собой достаточно сложную задачу, решение которой целесообразно с позиций расчета суммарной энергии,

запасаемой в емкостной структуре обмотке.

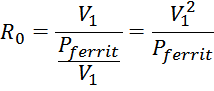

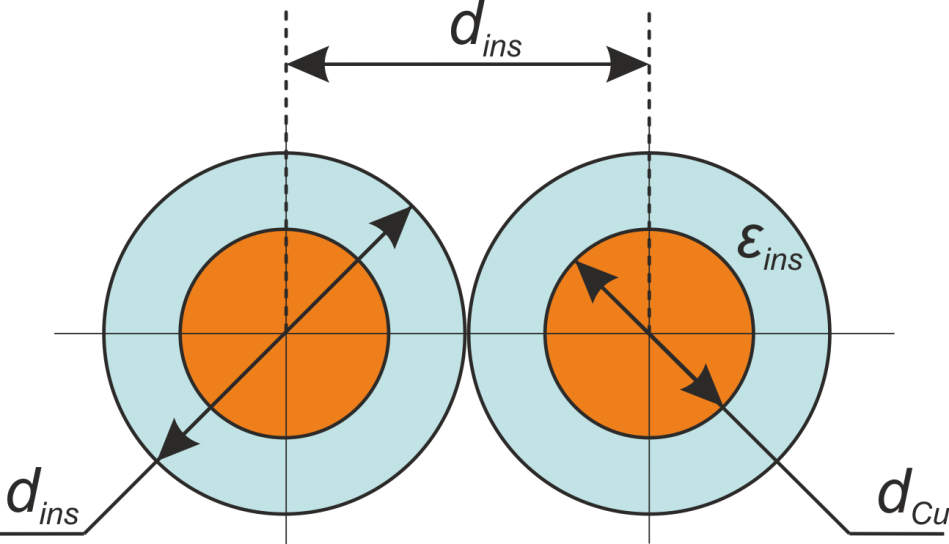

Емкость Clines между двумя параллельными проводниками в вакууме определяется по соотношению

[Classical Electrodynamics. Jackson, J. D. 1975. Wiley. (p. 80). ; Transmission Lines, Matching, and

Crosstalk. Kenneth L. Kaiser. CRC Press. 2005. (2-28). 448 p.]:

где:

D – расстояние между проводниками;

d – диаметр проводников;

llines – длина проводников.

Это соотношение учитывает неоднородное распределение поверхностной плотности заряда по поверхности

проводников и позволяет рассчитывать емкость при малых значениях расстояния, меньших диаметра

проводников.

Реальное значение емкости между соседними витками будет несколько больше по причине того, что изоляция

провода выполнена из материала с некоторой диэлектрической проницаемостью, например полиэфирных и

полиуретановых лаков с ε = 3 – 5.

Для приближенного учета заместим провод с диэлектрическим покрытием на провод без изоляции, но большего

диаметра, с тем, чтобы их единичные емкости в вакууме были одинаковы.

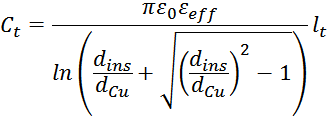

Соотношение для определения емкости между двумя соседними витками в

изоляции Ct

(turn-виток)

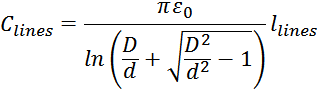

Конфигурация двухпроводной системы с цилиндрическими проводниками диаметром «по меди» dCu и

диаметром по изоляции dins и диэлектрической проницаемости изоляции εinsпредставлена

на рисунке T.21.

Рисунок T.21 — Конфигурация двухпроводной системы с цилиндрическими проводниками диаметрами «по меди»

dCu

и диаметрами по изоляции dins и диэлектрической проницаемости изоляции εins

В работе [Смородинов Д. А. Оценивание рабочей ёмкости и эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции

витой пары кабеля связи. Молодой ученый. — 2013. — №4. — С. 27-33.] с использованием конформных

преобразований получено соотношение для данной сложной системы, которое после

преобразованийдля случая емкости между двумя соседними витками проводников

обмотокимеет вид:

где:

dins – диаметр проводников в изоляции (равен расстоянию между проводниками);

dCu – диаметр проводников «по меди»;

lt – длина витка проводника обмотки;

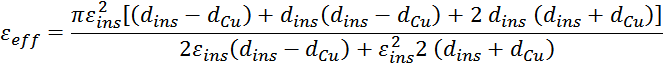

εeff – эффективная диэлектрическая проницаемость системы:

где:

εins – диэлектрическая проницаемость изоляции.

Это соотношение справедливо для случая, когда цилиндрические проводники соприкасаются друг с другом (диаметр

проводников в изоляции равен расстоянию между проводниками.

Элементарная емкость между двумя соседними витками Ct в первом приближении может быть определена

по вышеприведенному соотношению в котором длина проводника равна средней длине витка.

Суммарная емкость намотки рассчитывается в зависимости от типа намотки. Об этом далее.

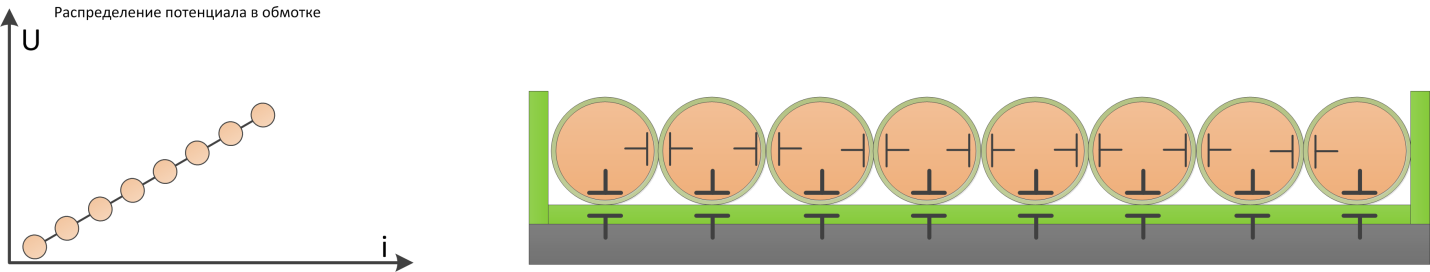

Расчет емкостей обмотки при различных типах намотки

Тип намотки – «виток к витку», послойно

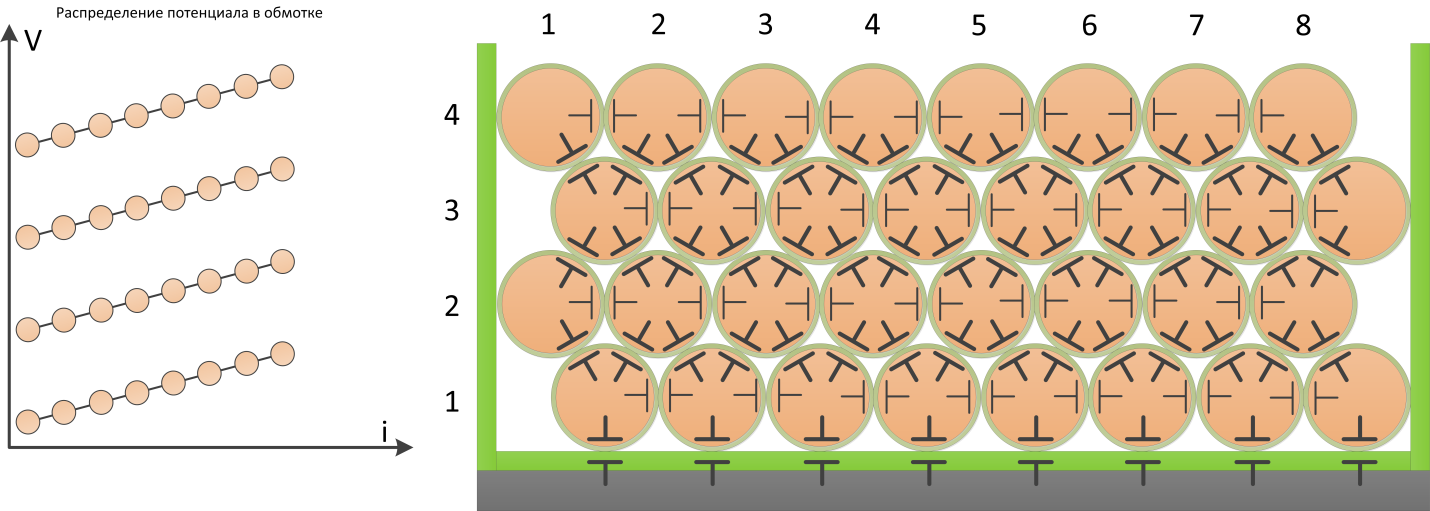

На рисунке изображена внутренняя структура межвитковой емкости обмотки, и распределение потенциала в случае

отсутствия межслойной изоляции и обмотки уложенной «виток к витку».

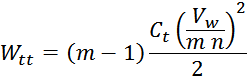

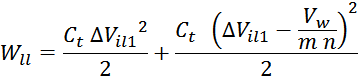

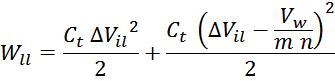

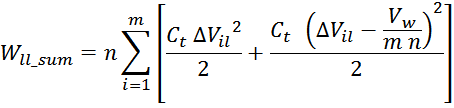

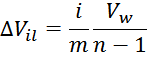

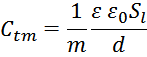

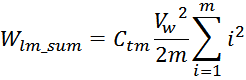

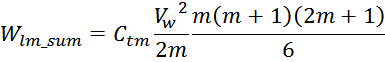

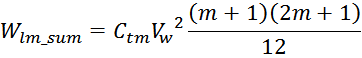

Для расчета данной энергии введем условные обозначения:

— емкость между двумя соседними витками равна Ct (turn-виток);

— число витков в слое обмотки – m;

— число слоев обмотки – n;

— напряжение, прикладываемое к обмотке – Vw.

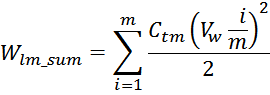

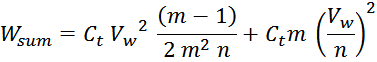

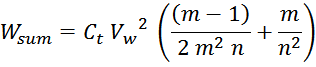

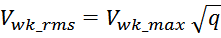

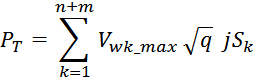

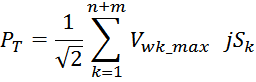

Энергия запасается внутри структуры обмотки как между витками одного слоя (turn-turn) так и между витками

различных слоев (layer-layer);

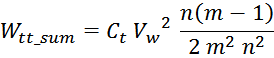

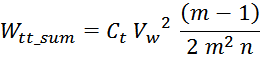

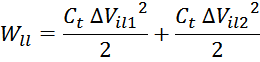

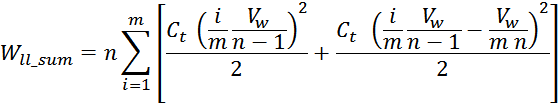

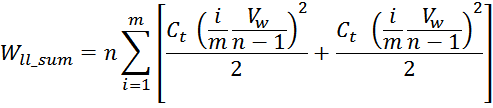

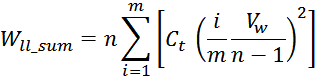

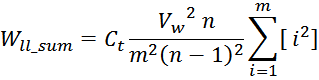

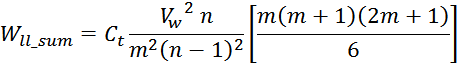

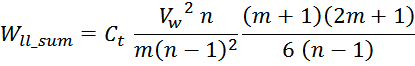

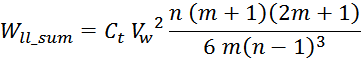

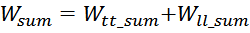

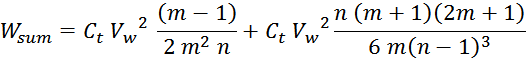

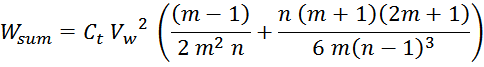

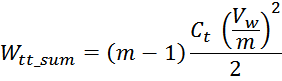

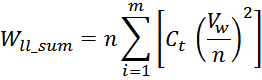

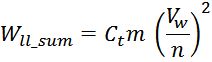

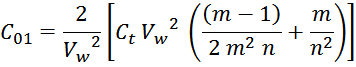

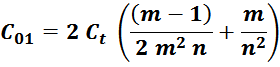

Рассчитаем энергию, запасаемую в межвитковых емкостях (turn-turn) одного слоя:

здесь :

число элементарных межвитковых емкостей:

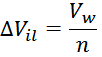

напряжение между двумя соседними витками:

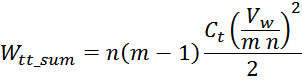

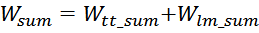

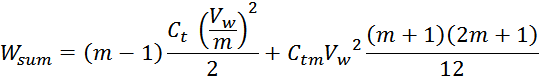

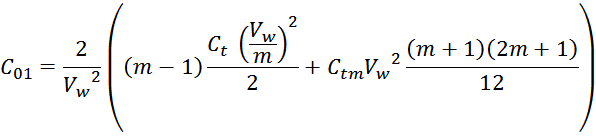

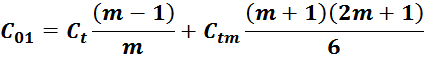

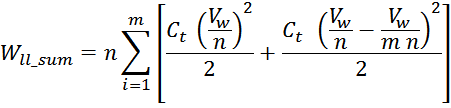

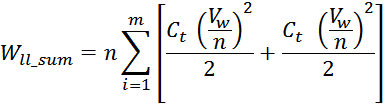

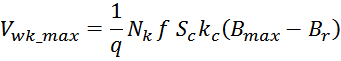

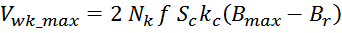

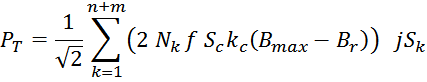

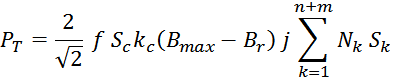

Отсюда следует, что общая энергия Wtt_summ, запасаемая в межвитковых

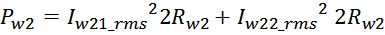

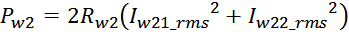

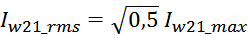

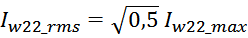

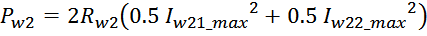

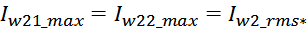

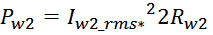

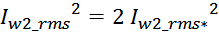

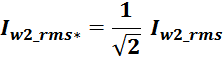

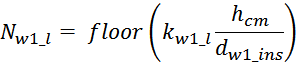

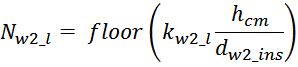

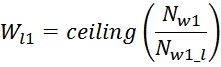

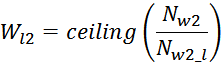

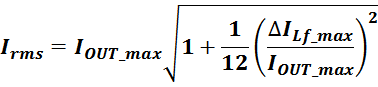

емкостях внутри слоев равна:

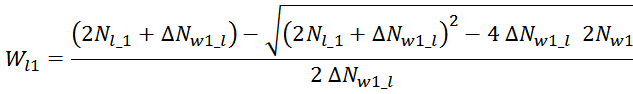

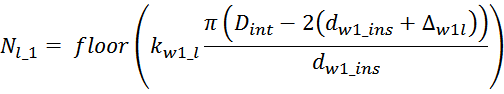

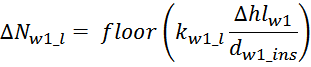

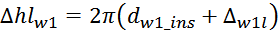

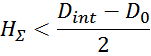

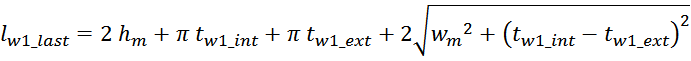

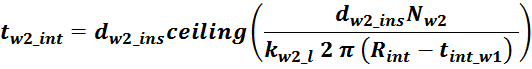

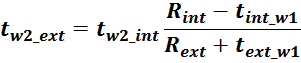

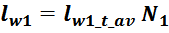

Рисунок T.22 — Межвитковые емкости и распределение потенциала по обмотке для обмотки уложенной «виток к