Что такое падежи существительных — правила, как определить

Падежи русского языка относятся к грамматическим словоизменительным категориям, которые свойственны именным и местоименным частям речи. В предложении они указывают на отношение к другим словам и обозначают действие, предмет или признак. Изменение лексем по падежам называется склонением.

Слова современного русского языка делятся на изменяемые и неизменяемые. В группу изменяемых лексем входят существительные, числительные, местоимения, и прилагательные. Употребляя эти единицы языка в определённой форме, можно связать их в законченную мысль, высказывание.

Например, берёза, красивая, дорога, я, белоствольная.

Я шёл по дороге и увидел вдалеке красивую белоствольную берёзу.

Первая строка – это перечень слов, не связанных друг с другом. Вторая – законченное предложение, которое получилось с помощью изменения лексем по падежам.

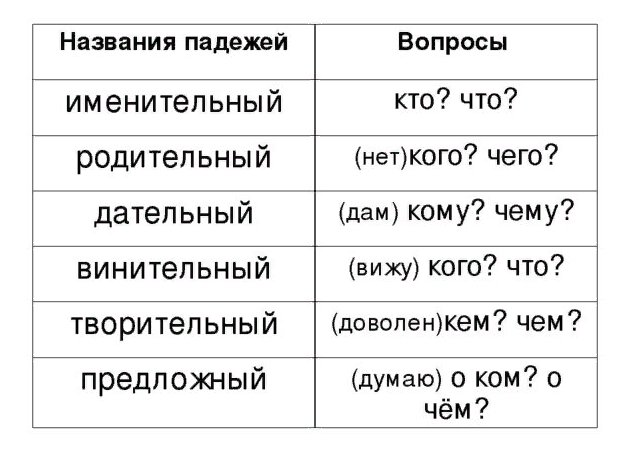

На какие вопросы отвечают падежи и их окончания

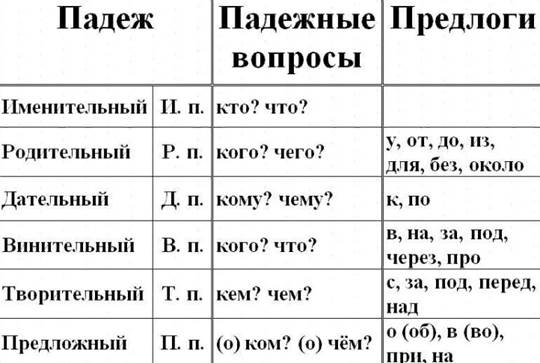

Ниже представлена таблица падежей с вопросами и соответствующими окончаниями:

| Падеж | Вопросы | Окончания имён существительных | ||||||

| 1-е скл. | 2-е скл. | 3-е скл. | ||||||

| Именительный | кто? что? | девочка, книга | -а, -я | дорога, деревня | нулевое окончание; | стол, герой | нулевое окончание; | роскошь |

| Родительный | кого? чего? | девочки, книги | -ы, -и | дороги, деревни | -а, -я | стола, героя | -и | роскоши |

| Дательный | кому? чему? | девочке, книге | -е | дороге, деревне | -у, -ю | столу, герою | -и | роскоши |

| Винительный | кого? что? | девочку, книгу | -у, -ю | дорогу, деревню | нулевое окончание -я, -о (е) |

стол, героя | нулевое окончание | роскошь |

| Творительный | кем? чем? | девочкой, книгой | -ой, -ей | дорогой, деревней | -ом, -ем | столом, героем | -ю | роскошью |

| Предложный | о ком? о чём? | (о) девочке, (о) книге | -е | о дороге, о деревне | -е | о столе, о герое | -и | о роскоши |

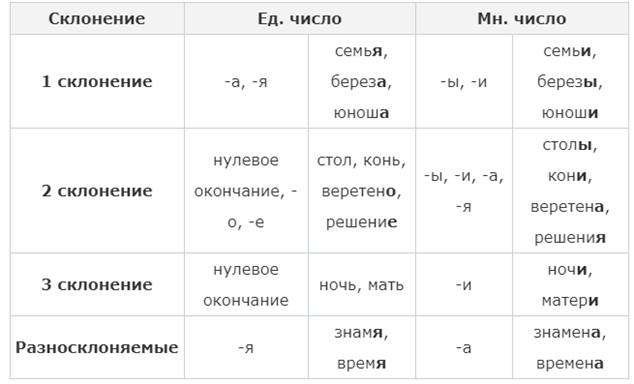

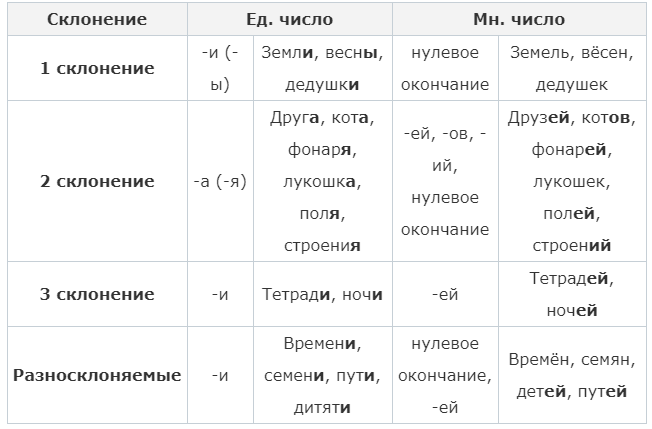

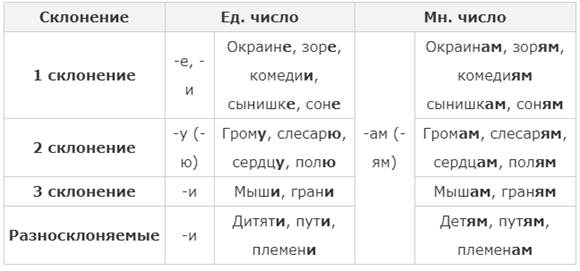

Как видно из таблицы, в современной грамматической традиции русского языка 6 падежей, каждый из которых имеет свои вопросы. При склонении меняется не вся лексема, а только окончание. Выбор окончания зависит от того, к какому склонению относится слово и в каком числе оно употребляется.

Также следует запомнить, что первый вопрос задаётся к одушевлённым существительным («кто?», «кого?», «кому?», «кем?», «о ком?»), а второй – к неодушевлённым («что?», «чего?», «чему?», «чем?», «о чём?»).

Кроме того, есть специальные вспомогательные слова, которые помогают правильно задать падежный вопрос: есть, нет, рад, вижу, любуюсь, думаю (о).

Предлоги падежей

При склонении за именами существительными закреплены определённые предлоги, которые уточняют значение слова. Однако лексемы этой самостоятельной части речи могут употребляться и без них.

| Падеж | Предлог | Вопросы | Пример |

| Именительный | кто? что? | страна, земля | |

| Родительный | вслед, от, вне, из, около, вследствие, с, из-за, без, возле, для, в течение, до | кого? чего? | для страны, от земли |

| Дательный | вопреки, к, благодаря, навстречу, наперекор, по, согласно | кому? чему? | по стране, по земле |

| Винительный | спустя, в, несмотря на, включая, на, через, за, про, сквозь | кого? что? | за страну, про землю |

| Творительный | в связи с, за, с, над, между (меж), перед, согласно с, под, вместе с | кем? чем? | с страной, над землёй |

| Предложный | о, при, по, об, в, на | о ком? о чём? | о стране, о земле |

Именительный падеж

Именительный падеж (прямой) является начальной формой имён существительных, который всегда используется без предлогов. Он называет, именует субъект или объект и отвечает на вопросы:

- есть «кто?» – дедушка, повар, медведь, тётя, сова, лось;

- есть «что?» – поверхность, стол, дневник, здоровье, стакан, озеро.

В синтаксической конструкции выражается независимое, самостоятельное положение существительного. В предложении оно выступает в функции подлежащего или именной части сказуемого:

- Моя сестра ходит на волейбольную секцию и бальные танцы.

- Таня – моя лучшая подруга .

Все остальные падежи – косвенные.

Родительный падеж

Один из косвенных падежей, который выражает определительное значение (сочетаясь с другими существительными). Обозначает принадлежность другому лицу или предмету и отвечает на вопросы:

- нет «кого?»: брата, волка, Вани, племянника, родственника, петуха;

- нет «чего?»: стула, картошки, пирога, счастья, кастрюли, оправдания.

В предложении обычно выполняет функцию обстоятельства, дополнения или несогласованного определения.

Чтобы указать на причину, место, цель или обозначить время, отсутствие предмета, используются такие производные и непроизводные предлоги: вслед, от, вне, из, около, вследствие, с, из-за, без, возле, для, в течение, до и т.д. Примеры:

- стоять у озера;

- приехать в течение минуты;

- расстроиться из-за ерунды;

- ходить около часа;

- рассказать без стеснения;

- убегать от собаки;

- сделать ради семьи;

- переживать из-за пустяка;

- дотянуться до стола.

Дательный падеж

Главная функция дательного падежа – это обозначить адресата. Ведь если нужно дать кому-либо, например, тетрадь, то обязательно будет и адресат действия, т.е. человек, который получит предмет. Отвечает на вопросы:

- рад «кому?»: Коле, маме, дяде, учителю, следователю, спортсмену;

- рад «чему?»: беззаботности, комнате, сапогу, холодильнику, телефону, уроку.

Сочетается со служебными частями речи, чтобы обозначить предмет, к которому направлено действие и место, где оно происходит: вопреки, к, благодаря, навстречу, наперекор, по, согласно. Примеры:

- прикоснусь к лицу;

- вопреки обстоятельствам;

- благодаря жене;

- согласно правилу;

- едем к морю;

- гулять по лесу;

- кататься по парку;

- наперекор судьбе.

Винительный падеж

Винительный падеж имени существительного синтаксически зависит от слов этой же части речи или глагола. Его главная функция – обозначить объект, на который направлено действие или обстоятельства такого действия. В предложении обычно выступает дополнением или обстоятельством. Слова-помощники – «вижу», «знаю», «виню». Можно задать два вопроса:

- вижу «кого?»: банкира, студента, Елену, пехотинца, коллегу, балерину;

- вижу «что?»: лес, жестокость, счастье, пылесос, поле, нору, пещеру.

Винительный падеж множественного числа существительных совпадает с формами именительного падежа (неодушевленные имена существительные) и родительного падежа (одушевленные существительные).

В значении уступки, объекта, места и времени используются предлоги: спустя, в, несмотря на, включая, на, через, за, про, сквозь. Примеры:

- приехать спустя месяц;

- сделать несмотря на погоду;

- наступить на пакет;

- пронести сквозь года;

- приклеить в тетрадь;

- переступить через порог.

Творительный падеж

Характеризует объект или субъект и выражает обстоятельственное или определительное значение. Чтобы образовать формы творительного падежа, можно воспользоваться словами-помощниками – «любуюсь», «интересуюсь», «горжусь». Можно задать отличительные вопросы:

- любуюсь «кем?»: Ириной, водителем, сыном, знакомым, собакой, попугаем;

- любуюсь «чем?»: портфелем, картиной, успехом, счастьем, медалью, ручкой.

Употребляется в сочетании со служебными частями речи, чтобы указать на место и причину: в связи с, за, с, над, между (меж), перед, согласно с, под, вместе с. Например:

- смеяться над одноклассником;

- сидеть под диваном;

- Олег вместе с другом;

- выбирать между добром и злом;

- сидеть за столом;

- остановиться перед прохожим;

- в связи с необходимостью.

Предложный падеж

Выражает обстоятельственное и объектное значение. Это единственный падеж, который всегда имеет при себе предлог. Вспомогательное слово – «думаю о». Отвечает на два вопроса:

- думаю «о ком?»: о сестре, о Михаиле, о помощнике, о товарище, о кошке, о парне;

- думаю «о чём?»: о благополучии, о деньгах, о конкурсе, о лесе, о море, о еде.

Сочетается с предлогами о, при, по, об, в, на, которые указывают на объект действия или место:

- быть при должности;

- стоять на ступеньках;

- узнать об отпуске;

- отдыхать в парке;

- рассказать о прекрасном;

- прыгать на батуте.

Не всем понятно, какой падеж отвечает на вопрос «где?». Так, существительное относится к предложному падежу, если употребляется с предлогами «в», «на», чтобы обозначить место действия. К нему можно задать вопрос «где?»:

- едет («где?») в метро – п. п.

Однако существительное с этими же предлогами будет считаться винительным падежом, если оно обозначает место направления действия. К нему можно задать вопрос «куда?»:

- поехала («куда?») в магазин – в. п.

Как определить падеж имен существительных

Существует порядок действий, с помощью которого можно правильно определить падеж существительного в контексте:

- Установить, к какому слову относится анализируемое существительное.

- Задать от этого слова вопрос к существительному.

- Посмотреть на падежный вопрос и окончание.

| Примеры | |

| Маша будет помнить глаза матери всю жизнь. | глаза («кого?») матери – р. п. |

| Я не хочу обижать одноклассницу. | обижать («кого?») одноклассницу – в. п. |

В некоторых случаях различать падежные значения удаётся с помощью предлогов:

- коса у («кого?») девушки (р. п.);

- прикоснуться к («чему?») лицу (в. п.);

- висеть на («чём?») верёвке (п. п.) и т.д.

Как выучить падежи

Школьникам бывает нелегко запомнить название падежей, их вопросы и окончания. Тем не менее, нужно понимать, что все правила, касающиеся этой темы, следует выучить наизусть как таблицу умножения. Чтобы этот процесс был увлекательным и продуктивным, можно обратиться к стихотворной форме, чувственному и образному восприятию ребёнка.

Стишок

Запомнить последовательность падежей будет легче, если знать одну из двух забавных фраз:

Иван родил девчонку, велел тащить пелёнку.

Иван рубил дрова, Варвара топила печь.

Начальная буква каждого слова соответствует определённому падежу. Эти строчки надолго останутся в памяти, при этом на их заучивание уйдёт не более 10 минут.

Чувственное восприятие

Известно, что восприятие информации человеком происходит по разным каналам. Это зависит от индивидуальных особенностей восприятия и переработки учебного или какого-либо другого материала.

Так, визуалам лучше изучать информацию, которая она изображена в виде картинки, таблицы или схемы, т.е. у них хорошо развито зрительное восприятие.

В свою очередь аудиалу удобнее воспринимать информацию на слух. Таким людям нужно попросить кого-либо прочитать правила столько раз, сколько потребуется. Или же читать вслух самому.

Кинестетики запомнят материал быстрее, если они будут переписывать.

Беспроигрышный вариант – задействовать все чувства. При изучении темы о падежах не стоит ограничиваться только прочтением статьи. Необходимо повторить наиболее важные моменты вслух, после чего записать их от руки. В качестве шпаргалки могут выступать таблицы и схемы. Всё это обеспечит максимальный результат.

Образное и ассоциативное мышление

Человек может воспринимать информацию через образы и ассоциации. Именно поэтому можно связать названия падежей с какими-либо узнаваемыми предметами, действиями, событиями или образами. Этот способ лучше всего подойдёт творческим людям, обладающим живым воображением. Картинка, созданная в голове, надолго останется в памяти. Например:

- Именительный – имя;

- Родительный – рождение;

- Дательный – делиться;

- Винительный – винить;

- Творительный – творить;

- Предложный – предлоги.

Итак, без знания системы падежей в современном русском языке не обойтись. Нужно знать, что такое прямой падеж и что подразумевается под косвенными. Также следует запомнить вспомогательные слова. Умение правильно склонять существительные, числительные, местоимения и прилагательные – это одно из важных условий для грамотного письма и устного общения.

Все падежи русского языка

В русском языке есть как изменяемые, так и неизменяемые слова. Чтобы разбираться в теме, иметь грамотно поставленную речь, знание падежей обязательно для любого человека. Как освоить материал легче и быстрее, вам расскажут педагоги из базы репетиторов CLASSROOM24.RU.

Что такое падежи?

Паде́ж в языках флективного (синтетического) или агглютинативного строя — словоизменительная грамматическая категория именных и местоимённых частей речи (существительных, прилагательных, числительных) и близких к ним гибридных частей речи (причастий, герундиев, инфинитивов и проч.), выражающая их синтаксическую и/или семантическую роль в предложении.

Падеж – это форма образования и функция слова, наделение слов определенными синтаксическими ролями в предложении, связующее звено между отдельными частями речи предложения. Другое определение падежа – это склонение слов, частей речи, характеризующееся изменением их окончаний.

Владение в совершенстве умением склонять разные части речи по падежам является отличительной чертой человека грамотного, образованного. Нередко школьная программа, детально разъясняющая падежи русского языка, забывается через несколько лет, что приводит к грубейшим ошибкам в составлении правильной структуры предложения, отчего члены предложения становятся не согласованными между собой.

Таблица падежей

Вопросы падежей

Именительный падеж

Именительный падеж в русском языке – это единственный прямой падеж существительных, который противопоставляется другим (косвенным) падежам по значению и синтаксическим функциям. Именительный падеж выражает самостоятельное, независимое положение существительного в речевой конструкции (словосочетании или предложении). Форма именительного падежа единственного числа существительных является начальной формой существительных в русском языке.

Как определить именительный падеж

Существительные в именительном падеже отвечают на вопросы – Кто? Что? Например: прыгнул (кто?) котенок, закончился (что?) разговор), а также имеют особые падежные окончания.

Окончания существительных в именительном падеже для разных склонений представлены в таблице.

Употребление имен существительных в именительном падеже

В русском языке именительный падеж в речи может быть зависимым или независимым.

Независимый именительный падеж может употребляться в качестве:

— Подлежащего (имеет номинативное значение).

Примеры: Чайник закипел. Дверь захлопнулась.

— Главного члена односоставного номинативного предложения (с номинативным значением)

Примеры: Вечер. Тишина. Сумерки.

Обращения (имеет вокативное значение).

Примеры: Катя, помой посуду. Дети, сдайте тетради.

Зависимый именительный падеж может использоваться в роли:

— Именной части составного именного сказуемого (имеет предикативное значение).

Примеры: Конец – делу венец. Днепр – река.

— Приложения (имеет оппозитивное значение – значение добавочного сообщения).

Примеры: Он выписывает роман-газету. Доцент Владислав Виноградов прочел доклад.

Родительный падеж

Родительный падеж в русском языке – косвенный падеж, выражающий значение определения предмета (в сочетании с другим существительным), а также субъектные или объектные отношения (в сочетании с глаголами и отглагольными существительными). Существительные в родительном падеже отвечают на вопросы – Кого? Чего? и сочетаются с предлогами – без, от, до, около, из, с, у, возле, подле,

Существительные в родительном падеже, примеры: ежедневник учителя, ветка шелковицы, чтение романа, не подобрать слов, убирать около дома, налить из кувшина.

Как определить родительный падеж

Чтобы определить родительный падеж, поставьте к существительному падежные вопросы (Кого? Чего?), а также выделите в слове падежное окончание. Окончания существительных в родительном падеже с примерами представлены в таблице.

Обратите внимание! У существительных 2 склонения мужского рода с неподвижным ударением при склонении ударение в родительном падеже остается в той же позиции (примеры: торта, шарфа, возраста, хлебца, договора).

Значение имен существительных в родительном падеже

Значение родительного падежа в русском языке зависит от контекста использования конкретного слова в словосочетаниях и предложениях:

Субъектное значение (приезд гостей, явление героя, нет идей);

Объектное значение (бояться темноты, просить помощи, презентация фильма);

Определительное значение – может обозначать принадлежность, определение либо количество, меру предмета (совет учителя, беседка из дерева, театр Пушкина, бутылка молока).

В предложениях существительные в родительном падеже могут выступать:

Дополнением (Он устал от работы);

Несогласованным определением (Ей подарили букет цветов.);

Обстоятельством (Лена вернулась из Москвы).

Дательный падеж

Дательный падеж в русском языке – косвенный падеж, выражающий в речи определительное, субъектное, объектное и объектно-обстоятельственное значения. Дательный падеж может быть приименным (употребляться при существительных) и приглагольным (употребляться при глаголах). Существительные в дательном падеже отвечают на вопросы – Кому? Чему? и сочетаются с предлогами к, по.

Существительные в дательном падеже, примеры: подарить дочери, гулять по полю, детям весело, котенку полгода, ода славе, приблизиться к цели, купить по дороге.

Как определить дательный падеж

Для определения дательного падежа существительного поставьте к слову соответствующие падежные вопросы (Кому? Чему?) и выделите у него падежное окончание. Окончания существительных разных склонений в Д. п. представлены в таблице.

Обратите внимание! Собственные имена существительные Любовь, Мария, Юлия в дательном падеже имеют окончание «-и» –Любови, Марии, Юлии.

Значение дательного падежа

В словосочетаниях и предложениях формы существительных дательного падежа могут выражать различные значения:

Субъектное (употребляется в безличных оборотах): студенту не думается, женщине грустно, машине четыре года.

Объектное (употребляется в значении адресата или косвенного объекта): отдать другу, поручить курьеру, совет дочерям, письма сослуживцам.

Объектно-обстоятельственное: шагать по дороге, направиться к замку, подойти к перекрестку.

Определительное: памятник Грибоедову, цена словам.

Винительный падеж

Винительный падеж в русском языке является косвенным падежом, выражающим объектное, субъектное или обстоятельственное значения. Винительный падеж отвечает на вопросы – Кого? Что? и может употребляться с предлогами – в, за, на, про, через.

Примеры существительных в винительном падеже: переписать статью, перейти через реку, закончить работу, встретить преподавателя, слушать музыку, указать на доску, ждать подругу.

Как определить винительный падеж

Существительные в винительном падеже отвечают на падежные вопросы (Кого? Что?), а также имеют особые падежные формы, различные у одушевленных и неодушевленных существительных, как видно в таблице.

Обратите внимание! Винительный падеж множественного числа существительных совпадает с формами именительного падежа (у неодушевленных существительных) и родительного падежа (у одушевленных существительных).

Значение винительного падежа

Существительные в винительном падеже в предложениях и словосочетаниях могут выражать различные значения:

Субъектное (машину трясет, больного знобит, девочку тошнит);

Объектное (испечь пирог, посоветовать книгу, убедить учителя);

Обстоятельственное (ждать целый месяц, встречаться каждый день, переделать три раза, собраться в круг).

В предложениях существительные в винительном падеже, как правило, выступают в качестве дополнения и обстоятельства.

Творительный падеж

Творительный падеж в русском языке – косвенный падеж, выражающий субъектное, объектное, определительное и обстоятельственное значения. Творительный падеж отвечает на вопросы – Кем? Чем?, может употребляться в приглагольной либо приименной позициях.

Примеры существительных в творительном падеже: горжусь дочерью, наслаждаются искусством, зажечь спичкой, написано учеником, стоять боком, идти колоннами, быть кассиром.

Как определить творительный падеж

Чтобы узнать падеж существительного, к слову необходимо поставить вопросы творительного падежа (Кем? Чем?), а также выделить у существительного падежное окончание.

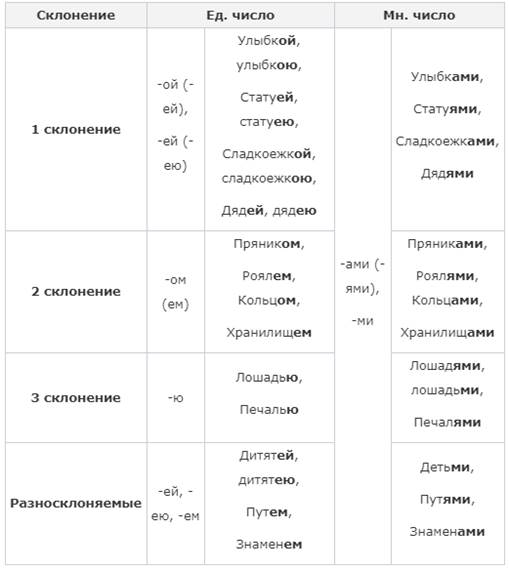

Падежные окончания Т. п. представлены в таблице.

Обратите внимание! В форме творительного падежа множественного числа существительные всех склонений имеют одинаковые окончания. Исключение – разносклоняемое существительное «дитя» и некоторые дополнительные формы Т. п. существительных третьего склонения.

Значение имен существительных в творительном падеже

В словосочетаниях и предложениях существительные в творительном падеже могут иметь различные значения:

Субъектное (гвоздь забили молотком, ошибка допущена сотрудником);

Объектное (восхищаться музыкой, обладать навыками);

Определительное (чистка пылесосом, она была неумехой);

Обстоятельственное (чертить карандашом, указать линейкой, работать вечерами, создавать командой, петь альтом).

Предлоги творительного падежа

Существительные в творительном падеже употребляются как в качестве прямого дополнения (украсить узором, говорить басом), так и с предлогами (стоять перед домом, пролететь над морем). С существительными в Т. п. употребляются предлоги – за, перед, под (подо), с (со), над, меж, между.

Примеры существительных в творительном падеже с предлогами: гулять под дождем, блюдце под чашкой, видно за облаками, нести за спиной, спор между учениками, тропинка между деревьями, смеяться над шуткой, выступать перед аудиторией, дача под Москвой, брат с сестрой, говорить с другом.

Предложный падеж

Предложный падеж в русском языке – косвенный падеж, который употребляется в речи исключительно с предлогами (на, в, о, об, обо, при). Существительные в предложном падеже отвечают на вопросы – О ком? О чем? (На ком? На чем?), и имеют объектное, определительное и обстоятельственное значения.

Примеры имен существительных в предложном падеже: говорить о физике, слова о любви, сидеть на диване, проснуться на рассвете, нуждаться в ласке, ехать в лифте, сообщить при встрече, читать при свете.

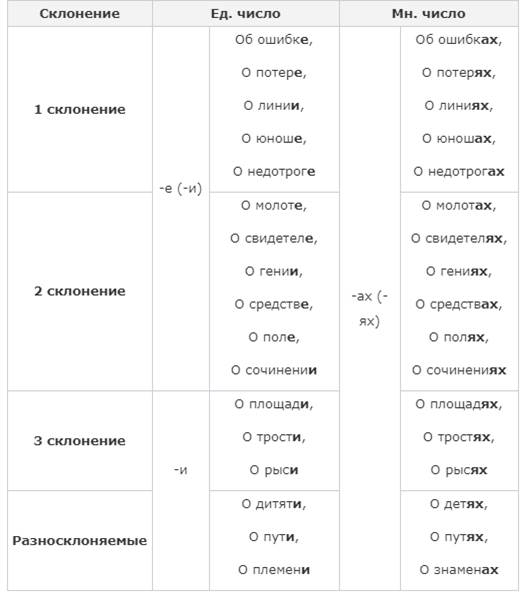

Склонение имен существительных в предложном падеже

Существительные 1 и 2 склонения мужского, женского и среднего рода с окончаниями в начальной форме -ий, -ия, -ие в предложном падеже единственного числа имеют окончание -и, свойственное формам существительных 3 склонения и разносклоняемым существительным в П. п. единственного числа.

Существительные в предложном падеже множественного числа имеют одинаковые окончания, не зависимо от их склонения.

Особенности изменения существительных всех склонений в предложном падеже с примерами показаны в таблице.

Обратите внимание! У существительных в предложном падеже единственного числа падежные окончания совпадают с окончаниями других падежей. Поэтому при определении предложного падежа обращайте внимание не только на окончание существительного, но и на то, отвечает ли слово на вопросы предложного падежа (О ком? О чем?).

Значение предложного падежа

В словосочетаниях и предложениях предложный падеж может выражать различные частные значения:

Объектное (беседовать об увлечениях, объявить о мероприятии, книга о любви);

Определительное (небо в облаках, стул о трех ножках, поле в цветах);

Обстоятельственное (отдыхать в Греции, жить в деревне, ужинать при свечах, вырастить на огороде).

Косвенные падежи

Косвенные падежи в русском языке выражают синтаксическую зависимость одного слова от другого. Эта категория выполняет огромную функцию в русском языке: она показывает статус слова и говорит о том, является оно главным или зависимым. Именно косвенные падежи показывают нам зависимость одного слово от другого. Прямым падежом является только один — именительный (слова именительного падежа отвечают на вопросы «кто?» и «что?». Остальные падежи называются косвенными и являются отклонениями от прямой правильной формы слова. Традиционно определяются косвенные падежи по вопросам, которые задаются к слову. Это так называемые падежные вопросы. Например, в родительном — «кого?», «чего?»; в дательном — «кому?», «чему?» и так далее. Этот метод самый простой, но однако же у него есть определенное количество недостатков. Одним из них является то, что он не может разграничивать некоторые формы падежей, которые имеют одинаковые вопросы. Например: выпить (чего?) чаю или чая.

Значение косвенных падежей

Падежи имеют несколько значений, которые зависят от семантики слова, которым они управляют. Значение выражает отношение слова, которое изменяется по отношению к остальным действиям, предметам или признакам. Оно может выражаться разными формами падежей слов, которые изменяются с помощью других существительных (неизменяемых).

Например: думать о празднике, довольна купленным пальто. Только именительный падеж выражает значение отношения предмета к тому действию, которое совершается им самим, или к состоянию, которое характеризует предмет, например: мальчик пишет, девочка не сидит на месте.

Что такое косвенный падеж и какие значения он имеет? Объектное значение выражает отношение предмета к действию, направленному на этот самый предмет: писал письмо, любить брата. Определительным называется отношение значения, когда один предмет относится к другому и характеризует его по признаку, свойству или действию: тетрадь в линию, сумка дочери. Обстоятельственные значения выражают отношение к характеристике цели, причины и места: уехать к морю, дом в деревне. Все падежи могут иметь несколько значений из вышеперечисленных.

Разница между родительным и винительным падежами

У некоторых людей вызывают затруднение и некую путаницу два падежа с одинаковыми, казалось бы, вопросами, на которые отвечает склоняемое слово: родительный падеж и вопрос «кого?», и винительный падеж с вопросом «кого?».

Для легкости понимания следует запомнить, что в родительном падеже склоняемое слово отвечает на следующие вопросы:

— на вечеринке не было «кого?» (Павла), «чего?» (шампанского);

— в магазине не было «кого?» (продавца), «чего?» (хлеба);

— в тюремной камере не оказалось «кого?» (заключенного), «чего?» (кровати).

То есть падеж указывает на принадлежность объекта, делая акцент на само событие, а не на предмет.

В винительном же падеже эти же словосочетания звучали бы следующим образом:

— на вечеринку доставили «кого?» (Павла), «что?» (шампанское);

— в магазин не привезли «кого?» (продавца) «что?» (хлеб);

— в тюремной камере не обнаружили «кого?» (заключенного) «что?» (кровать).

Падеж указывает непосредственно на объект, вокруг которого совершается действие.

Предлоги падежей

Несклоняемые существительные

Существуют имена существительные, употребляемые в любом падеже без склонения окончаний и не образующие множественного числа.

кенгуру, такси, метро, фламинго;

некоторые собственные имена иностранного происхождения (Данте, Осло, Шоу, Дюма);

нарицательные иностранные существительные (мадам, миссис, мадемуазель);

русские и украинские фамилии (Долгих, Седых, Грищенко, Стецько);

сложные аббревиатуры (США, СССР, ФБР);

фамилии женщин, обозначающие объекты мужского пола (Алиса Жук, Мария Кроль).

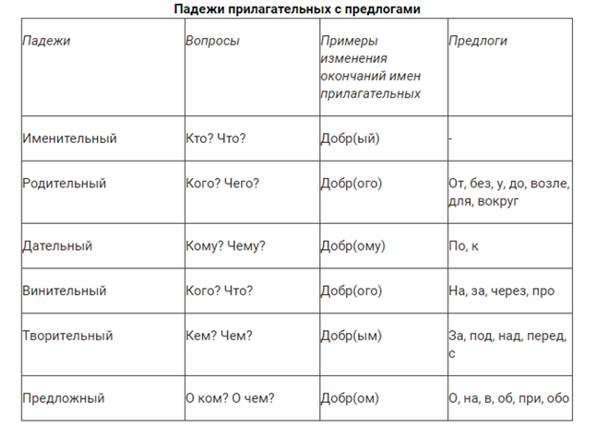

Падежи прилагательных

Имена прилагательные – самостоятельная часть речи, обозначающая признаки и характеристики объекта, отвечающая на вопросы «какая?», «какой?», «какие?». В предложении выступает в роли определения, иногда сказуемого

Так же как существительное, склоняется по падежам путем изменения окончаний. Примеры приведены в таблице.

Несклоняемые прилагательные

Падежи русского языка способны изменять все имена прилагательные, если они не представлены в краткой форме, отвечая на вопрос «каков?». Данные прилагательные в предложении выступают в роли сказуемого и не склоняются. Например: Он умен.

Видеоурок на тему падежи русского языка

Посмотрите небольшой ролик для лучшего усвоения материала:

Знание падежей – не просто прихоть преподавателей, а необходимость для изучения. Невозможно быть грамотным и образованным, не зная этих простых правил.

https://russkijyazyk.ru/padezhy

https://classroom24.ru/article/russkiy-yazyk/gramatika/sintaksis/Vse_padezhi_russkogo_yazyka_Teoriya/

Предлоги падежей существительных употребляются в русском языке для связи слов в словосочетании и предложении.

Укажем, какие предлоги участвуют в выражении грамматической формы определенного падежа имени существительного.

Имя существительное — это изменяемая самостоятельная часть речи. Слова этой части речи изменяются по числам и падежам.

Определение

Изменение слов по падежам называется склонением.

Со склонением имен существительных связана грамматическая категория падежа. Падеж — это непостоянный грамматический признак существительного. В современном русском языке различают шесть падежей, а в древнерусском языке их было пятнадцать.

Каждый падеж отвечает на определенный вопрос, по которому можно его определить в сочетании с окончанием существительного.

Падежи существительных и предлоги

Грамматические формы падежей существительных могут употребляться как с предлогами, так и без них.

Начальная форма существительного — именительный падеж единственного числа. Это прямой падеж, который никогда не имеет предлога. Существительные в форме именительного падежа выполняют синтаксическую роль главного члена предложения — подлежащего.

Все остальные падежи называются косвенными. Существительные в формах косвенных падежей являются второстепенными членами предложения. Они часто употребляются с предлогами. Рассмотрим, какие предлоги характерны для каждого косвенного падежа существительного.

Таблица

| ПАДЕЖ | ВОПРОС | ПРЕДЛОГИ |

|---|---|---|

| Именительный (есть) |

кто? что? | — |

| Родительный (нет) |

кого? чего? | с, у, от, до, из, без, для, вокруг, около, возле, кроме |

| Дательный (дать) |

кому? чему? | к, по, благодаря, вопреки, согласно |

| Винительный (вижу) |

кого? что? | под, за, про, через, в, на, во |

| Творительный (доволен) |

кем? чем? | с, со, за, над, под, между, перед |

| Предложный (думать) |

о ком? о чем? | в, о, об, на, при, по |

Родительный падеж и предлоги

В форме родительного падежа существительных используются непроизводные и производные предлоги:

- без

- вне, возле, впереди, вроде, вокруг, в продолжение, вследствие, в течение

- до, для

- из, из-за, из-под

- кроме

- между

- от, около

- после

- ради

- с

- у

Форма родительного падежа имеет значение отсутствия предмета:

- нет (чего?) дождя;

- остаться без денег.

Многие падежные формы с предлогами обозначают место:

- стоит (где?) у окна;

- класть возле печки;

- двигаться вокруг дома;

- оказаться впереди колонны;

- остаться среди поля;

- выглянуть (откуда?) из-за угла;

- достать из ящика;

- падает с неба.

Производные и непроизводные предлоги в формах родительного падежа существительного участвуют в обозначении времени:

- в течение часа;

- в продолжение разговора;

- от лета до зимы,

- после обеда

Предлоги дательного падежа

Грамматическую форму дательного падежа существительных вместе с окончанием создают предлоги:

- к

- по

- благодаря

- согласно

- вопреки

- навстречу

- наперекор

Для обозначения предмета, к которому направлено действие, употребляется предлог «к»:

- пойдем к бабушке;

- дотронусь к руке;

- идем к озеру;

- приближаемся к городу

Предлог «по» в форме дательного падежа обозначает место, где происходит действие;

- бродить (по чему? где?) по лесам и полям;

- шарить (по чему? где?) по столу.

Производные предлоги «вопреки», «наперекор», «согласно» используем только в форме дательного падежа существительных:

- согласно закону (а не закона);

- вопреки настроению (а не настроения);

- наперекор воле (а не воли).

Предлоги винительного падежа

Имя существительное в винительном падеже обозначает объект, на который направлено действие. В этой падежной форме используются следующие слова служебной части речи:

- в, во (идем в лес, стоит во поле);

- за (взять за руку);

- на (класть на стол);

- про (рассказать про орла);

- сквозь (пройти сквозь огонь, воду и медные трубы);

- через (прыгать через костер);

- спустя (спустя год);

- включая ( включая товарища);

- несмотря на (несмотря на погоду).

Предлоги творительного падежа

В форме творительного падежа существительных употребляются предлоги:

- за (спряталось за лесом);

- между, меж (плутать между деревьями);

- над (поднялся над крышей);

- под (оказался под водой);

- перед (растет перед домом);

- в связи с (в связи с указанием);

- с (с подругой, с ножом).

Предлоги предложного падежа

Предложный падеж, как говорит название, всегда образуется с помощью слов служебной части речи.

В форме предложного падежа используются предлоги:

- в (скрылся в доме);

- на (ехать на машине);

- о, об (сообщить о новости, расспросить об армии);

- при (огород при школе).

Предлоги нескольких падежей

Отметим, что ряд предлогов употребляются в формах нескольких падежей существительных. Предлоги «между», «меж» можно использовать в родительном и творительном падеже:

- р.п. пройти между (меж) домов;

- т.п. оказаться между (меж) домами.

Предлоги «за», «под» образуют формы винительного и творительного падежа:

- в.п. уехать за море; упало под диван;

- т.п. оказаться за морем, найти под диваном.

Предлоги «в», «во», «на», «о», «об» используются в двух падежах:

- в.п. положить в сумку, прилечь на кровать, удариться об косяк двери;

- п.п. искать в сумке, лежать на кровати, сообщить о друге.

В формах трех падежей существительных отметим предлоги «с», «со» и «по»:

- р.п., в.п., т.п. сбросить со стола, высотой с дерево, встретиться с другом;

- д.п., в.п., п.п. сплавлять по рекам, трава по щиколотку, по окончании.

Чтобы правильно определить падеж существительного с предлогом, найдем слово, от которого оно зависит в предложении, и поставим от него падежный вопрос. Также обратим внимание на падежное окончание существительного.

Примеры

Вскоре я вышел (на что?) на берег (в. п.) небольшой речонки.

Много лодок стояли (на чем?) на берегу (п. п.) реки.

Желтые листья падают (с чего?) с берёзы (р. п.).

Эта ёлочка уже ростом (со что?) с березу (в. п.) под моим окном.

В русском фольклоре много песен связано (с чем?) с березой (т. п.).

Тест

Средняя оценка: 4.5.

Проголосовало: 75

Падежи имён существительных

- Предлоги падежей в русском языке

- Предлоги родительного падежа

- Предлоги дательного падежа

- Предлоги винительного падежа

- Предлоги творительного падежа

- Предлоги предложного падежа

Для связи с другими словами существительные изменяются по падежам. Падеж — это форма слова, которая может указывать на связь данного слова с другими словами в словосочетаниях и предложениях.

В русском языке шесть падежей, каждый падеж отвечает на определённый вопрос:

| Падежи | Вопросы | Вспомогательные слова |

|---|---|---|

| Именительный | кто? что? | это |

| Родительный | кого? чего? | нет |

| Дательный | кому? чему? | дать |

| Винительный | кого? что? | вижу |

| Творительный | кем? чем? | горжусь |

| Предложный | о ком? о чём? | думаю |

Пример.

| Им. п. | — | это (что?) стул |

| Род. п. | — | нет (чего?) стула |

| Дат. п. | — | дать (чему?) стулу |

| Вин. п. | — | вижу (что?) стул |

| Твор. п. | — | горжусь (чем?) стулом |

| Предл. п. | — | думаю (о чём?) о стуле |

Все падежи, кроме именительного, называются косвенными. Именительный падеж называется прямым. Существительные в именительном падеже являются в предложении подлежащими, а в косвенных падежах — второстепенными членами.

Чтобы узнать падеж существительного, надо найти слово, от которого оно зависит, и поставить от этого слова вопрос к существительному.

Предлоги падежей в русском языке

Вместе с падежными окончаниями для связи имён существительных с другими словами употребляются предлоги. Предложный падеж употребляется только с предлогами, например:

говорил о доме, живёт в доме.

Остальные косвенные падежи употребляются как с предлогами, так и без них, например:

нет леса, остановился у леса – родительный падеж,

подарить маме, идти к маме – дательный падеж.

Именительный падеж всегда употребляется без предлогов.

Таблица падежей с вопросами и предлогами| Падеж | Вопросы | Предлоги |

|---|---|---|

| Именительный | Кто? Что? | нет |

| Родительный | Кого? Чего? | от, без, у, до, возле, для, вокруг, из, около, с, из-за, из-под, вроде, среди, между, кроме |

| Дательный | Кому? Чему? | по, к |

| Винительный | Кого? Что? | на, за, через, про, в, под |

| Творительный | Кем? Чем? | за, под, над, перед, с, между |

| Предложный | О ком? О чём? | о (об), на, в (во), при, обо |

Предлоги родительного падежа

Предлоги, употребляемые с существительными в родительном падеже:

у, от, до, из, с, без, около, вокруг, для.

Имя существительное в родительном падеже со словом нет обозначает отсутствие предмета:

нет (чего?) чая,

нет (кого?) слона.

Имена существительные в родительном падеже часто употребляются с предлогами у, от, из, для обозначения места, и отвечают на вопросы где? откуда?:

(где?) у озера,

(откуда?) из шкафа.

Имена существительные в родительном падеже часто обозначают лицо или предмет, которому что-либо принадлежит, например:

праздник (кого?) сестры,

дверь (чего?) шкафа.

Предлоги дательного падежа

Предлоги, употребляемые с существительными в дательном падеже:

к, по.

Имя существительное в дательном падеже обозначает предмет, для которого совершается действие:

рассказал (кому?) другу,

вернул (кому?) маме.

Имя существительное в дательном падеже часто употребляется с предлогом к для обозначения предмета, к которому направлено действие:

едет (куда? или к чему?) к морю.

Предлоги винительного падежа

Предлоги, употребляемые с существительными в винительном падеже:

в, на, за, под, через.

Имя существительное в винительном падеже является второстепенным членом предложения и чаще всего обозначает предмет, на который переходит действие. С предлогами в и на идёт указание, куда направлено действие. К таким существительным можно поставить вопрос куда? Например:

вошли (куда? во что?) в класс,

пришли (куда? на что?) на вечеринку.

Предлоги творительного падежа

Предлоги, употребляемые с существительными в творительном падеже:

за, на, под, перед, с.

Имя существительное в творительном падеже является второстепенным членом и обозначает предмет (орудие), которым производится действие. Они часто употребляются с предлогами над и под для обозначения места и отвечают на вопрос где? Например:

летит (где?) над океаном,

висит (где?) под деревом.

Предлоги предложного падежа

Имена существительные в предложном падеже всегда употребляются с предлогами (никогда не употребляются без предлогов). Предлоги, употребляемые с существительными в предложном падеже:

о, об, в, во, на, при.

Имя существительное в предложном падеже с предлогом о обозначает лицо или предмет, о котором что-либо рассказывают:

сказал (о ком?) о океаном,

рассказал (о чём?) о мечте.

Имя существительное с предлогом на или в стоит в предложном падеже, если обозначает место действия и отвечает на вопрос где? Если имя существительное с предлогом на или в обозначает место направления действия и отвечает на вопрос куда? , то оно стоит в винительном падеже:

гуляет (где?) в парке – предложный падеж,

идёт (куда?) в парк – винительный падеж.

Имена существительные в предложном падеже без предлогов не употребляются.

Предлоги ОКОЛО, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД всегда употребляются со всеми существительными 1, 2 и 3 лица, стоящими в родительном падеже: около колодца, из-за угла, из-под кровати. Такие имена существительные могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе: Все солдаты выстроились около машин (мн.ч.) в ожидании дальнейших распоряжений. Около машины (ед.ч.) бегала собака. Аналогично и с остальными двумя предлогами. А вот предлог ПО употребляется с существительными 1, 2, и 3 лица единственного и множественного числа в дательном падеже. По телу (по чему?) пробежала дрожь. Этот скандал случился по (чему?)недоразумению. Особая форма употребления сложного предлога ПО-НАД. Тут два простых предлога слились в один сложный. В этом случае падежная принадлежность будет определяться по значения второго предлога в его составе: НАД (чем?) — творительный падеж. Следовательно, предлог ПО в составе сложного ПО-НАД будет относиться тоже к творительному падежу.Например: По-над речкой стелется туман. И существительные, употребляемые с ним, тоже будут относиться к творительному падежу.Этот предлог пришел в русский современный из произведений УНТ (устного народного творчества) и в поэзии. Например, у Есенина:

Не белы снега по-над Доном

Заметали степь синим звоном.

Под крутой горой, что ль под тыном,

Расставалась мать с верным сыном.

Что такое падежи имен существительных с предлогами в русском языке

В систему значений родительного падежа вовлекаются также предлоги, обозначающие приближение, достижение (до) и принадлежность, близость (у; ср.: возле, подле, около, близ и т. п.). Предлоги, обозначающие внутреннее «касательство», цель, назначение, предназначение — для и ради, также сливаются с сферой значений родительного падежа.

Большая часть предлогов наречного и отыменного типа также употребляется с родительным падежом. И это естественно. Таким образом, предложные конструкции с родительным падежом особенно разнообразны и многочисленны.

Предлоги, которые обозначают направленность к какому-нибудь предмету, поверхностное соприкосновение с ним, «намекая на объектное, но не прямое отношение предмета», на «участвующее присутствие» его (таковы предлоги к и по; ср.: вопреки, наперекор, назло, согласно, подобно, сообразно и т. п.), сочетаются с дательным падежом. Напротив, предлоги, обозначающие прямое отношение, прямое стремление к предмету, внедрение в него, распространенность чего-нибудь на весь предмет, охваченность всего предмета, непосредственное воздействие на него, сочетаются с винительным падежом. Таковы, например, в и связанный с ним предлог на, за (основное значение — закрытие всего предмета и, следовательно, защита и замена его), о (окружение, причинный охват, тесное соприкосновение), по (цель и предел), про, через, сквозь, под и т. п.

Предлоги, выражающие сопровождение, сосуществование, пространственное соотношение, вообще «намекающие на главное, самостоятельное положение предмета, при котором другой становится к нему в прикосновенное, союзное, но подчиненное, придаточное отношение (деятельное начало)», сочетаются с творительным падежом. Таковы: с, за, над, под, перед, пред, между. По словам Потебни, связь значений всех этих предлогов, кроме социативного с, с функциями творительного падежа основана на том, что этот падеж означает путь движения (в пространстве или во времени), «на неопределенном протяжении совпадающий с движением».

Наконец, предлоги, выражающие «местное спокойное положение предмета», «точку внутри крута» (Потебня), сочетаются с предложным падежом. Таковы в, на, при, по (во временном значении последования), о (основное значение: пребывание, заключение в собственных пределах, отвлеченное «круговое» обладание).

Эти абстрактные намеки определяют лишь фон, общую канву разнообразного употребления предлогов.

Система грамматических отношений, выражаемых предлогами

Сфера грамматических отношений, выражаемых предлогами, очень широка и разнообразна. Русская грамматика последних лет мало занималась изучением употребления и функций предлогов. Правда, в толковых словарях русского языка коллекционируются группы значений отдельных предлогов. Но все это лишь материал для грамматического исследования, требующий пересмотра. Грамматические отношения, обозначаемые предлогами, их семантическая сущность разъяснены недостаточно.

В этом направлении современная русская грамматика не очень далеко ушла от того (замечательного по своему времени) анализа, которому подверглись предлоги в работах А. X. Востокова, К. С. Аксакова и Н. П. Некрасова.

Лишь акад. А. А. Шахматов в черновых набросках к своему «Синтаксису» впервые сделал попытку определить и систематизировать те грамматические отношения, которые выражаются в русском языке предлогами. Но это только отрывочные заметки, не разъясненные примерами. Можно выделить в современном русском языке следующие основные виды отношений, означаемых предлогами:

1. Локальные, пространственные отношения (вокруг — с род. п.; до — с род.; между — с род. и тв.; мимо — с род.; из — с род., из-за — с род.; от — с род.; поперек — с род.; у — с род.; с — с род. и вин.; о — с вин. и предл.; в — с вин и предл.; за — с вин. и тв.; на — с вин. и предл.; через — с вин.; под — с вин. и тв.; к —с дат.; по — с дат., вин. и предл.; над — с тв., пред — — с тв.; при — с предл. и др.). Например: «При входе в бани сидел содержатель» (Пушкин, «Путешествие в Арзрум»); «С холма господский виден дом» (Пушкин); «С головы до пяток на всех московских есть особый отпер ток» (Грибоедов); «Народ, с Петей в середине, бросился к балкону» (Л. Толстой, «Война и мир»); «Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего, а мне как в могилу» (Островский, «Гроза»); «За ширмами в одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем» (Грибоедов, «Горе от ума»); «Надолго к нам? — Нет, завтра же думаю в Москву» (Чехов, «Чайка»).

Уже из одного перечня предлогов, выражающих пространственные отношения, видно, как разнообразны значения и оттенки внутри этой семантической сферы. В кругу употребления предлогов, выражающих пространственные отношения, широко развита синтаксическая синонимика. Она у нас почти совсем не изучена.

На основе переосмысления пространственных отношений складываются разнообразные обозначения внутренних отношений пребывания в каком-нибудь состоянии, в каких-нибудь условиях, социального положения, сопутствующего обстоятельства, внутренней близости и внутренней связи предметов и признаков, пределов качества, цели, причины и т. п.

2. Темпоральные, временные отношения (до — с род. п.; меж — с род., устар., например: «пора меж волка и собаки»; от — с род., после — с род.; с —с род.; к —с дат.; по — с дат., вин. и предл., в — с вин. и предл.; за — с вин. и тв.; на — с вин. и предл.; под — с вин.; через — с вин.; между — с тв.; пред — с тв.; о — с вин. и предл.; при — с предл. и др.). Легко заметить, что предлогов, выражающих значения времени, меньше, чем предлогов с пространственными значениями. Временные значения совмещаются с пространственными и развиваются на их основе. Временные отношения в русском языке не так тонко дифференцированы, как пространственные, но и здесь наблюдается разнообразная и сложная синонимика.

Примеры: «Во время классов, из которых каждый по два часа, монотонные ответы уроков учителю нагоняли непобедимый сон» (Помяловский, «Очерки бурсы»); «Она была очень хороша в это мгновение» (Тургенев, «Дворянское гнездо»); с самого детства и т.п.

3. Комитативные отношения, т. е. обозначающие сопровождение, совместность, соучастие (с — с тв. п.; при — с предл.; в просторечии промежду — с род. и тв.). Например: «Он нанимал эту каморку с обедом и прислугой» (Достоевский, «Преступление и наказание»).

Отношения сопровождения в русском литературном языке осложняются все более отвлеченными представлениями. На их основе развиваются значения внутреннего участия, органической связи, внутреннего обладания, средства, причинного соотношения, сопутствующего условия. Например:

И все с прекрасным поведеньем…

(Крылов) С душою, полной сожалений, И опершися на гранит. Стоял задумчиво Евгений.

(Пушкин) Что ежели, сестрица,

При красоте такой и петь ты мастерица…

(Крылов)

«Я обомлела при такой неожиданности» (Достоевский).

4. Аблятивные (каритивные) отношения, т. е. выражающие лишение, удаление, отнятие, противопоставление (от — с род. п.; вместо — с род.; без — с род.; кроме — с род.; с (со) — с род.; сверх — с род.; против — с род.; вопреки — с дат.; в — с предл.; при — с предл. и некоторые другие). Ср.

также: вне — с род. п. Например: «Без чинов прошу садиться» (Гоголь, «Ревизор»); «Да куда же ты от чаю-то» (Л. Толстой, «Власть тьмы»).

5. Трансгрессивные отношения, т. е. обозначающие переход из одного состояния в другое, выход за пределы чего-нибудь (за — с вин.; из — с род. — из кулька в рогожу; в — с вин. — превратить в развалины; растерзать, разорвать в клочья и др.), например: «И разорвала письмо в мелкие кусочки» (Пушкин, «Пиковая дама»).

6. Инхоативно-финитивные (терминологические) отношения, т. е. определяющие степень, предел, исходную точку, начальный момент чего-нибудь, например: занят по горло; «Соседушка, я сыт по горло» (Крылов, «Демьянова уха») и т. п..

7. Квантитативные, количественно-определительные отношения (в — с вин.; на — с вин. и др.), например: «Для меня американские пожилые люди лет в пятнадцать отроду — просто противны» (Герцен).

8. Дистрибутивные, разделительные отношения (по — с дат.; по — с вин.; на — с вин. и др.), например: «Ел он раз в день по одному блюду» (Тургенев, «Дворянское гнездо»).

9. Лимитативные, ограничительные отношения (по — с дат.). Ср. современные выражения: инспектор по труду; специалист по машиностроению; «Оборудовать местные курорты, зачастую первоклассные по своим климатическим и лечебным данным» (из газет) и т. п.

10. Посессивные, притяжательные отношения, т. е. выражающие принадлежность (у — с род.; с — с тв.; при — с предл.), например: «Ружье у него было одноствольное, с кремнем» (Тургенев, «Ермолай и мельничиха»).

11. Генетические, или генетивные, отношения (т. е. определяющие источник, состав, происхождение чего-нибудь); например: из — с род. (из дворян, из славного рода Суворовых и т.п.); от — с род.

12. Компаративные отношения, т. е. выражающие сравнение, сопоставление, иногда даже тождество: против (в прост, супротив) — с род.; наподобие—с род.; на — с вин., пред — с тв.; по — с дат.; с —с вин.; в —с вин.; под — с вин. Ср. также: вместо — с род. (в значении «за»). Например: «А рука-то в ведро величиной» (Гоголь); «Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича» (Гоголь, «Женитьба»).

13. Модальные отношения, т. е. отношения образа и способа (по — с дат.; в — с вин. и предл.; на — с вин. и предл.; сквозь — с род. (устар.) под — с тв.; с — с род. и тв.; при — с предл.; до — с род.; через — с вин. и др.). Например: «Нахохлившись и с разинутыми ртами сидели на кочках вороны» (Писемский, «Тысяча душ»); «Она немного с придурью, такова же была и мать ее» (Гоголь, «Ревизор»); «Предложил играть в деньги по одному грошу» (Пушкин, «Капитанская дочка»). Ср.: «Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец» (Пушкин, «Египетские ночи»); «Можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь?» (Островский, «Гроза»).

14. Финальные, целевые отношения (на — с вин.; в — с вин.; по — с вин.; к — с дат.; для — с род.; за — с тв.). Например: «Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить» (Тургенев, «Дворянское гнездо»); «Я ведь так говорю, к примеру» (Островский, «Бедность не порок»).

15. Каузальные, причинные отношения (за — с вин. и тв.; под — с тв.; по — с дат.; к —с дат.; с —с род.; благодаря — с дат.; ради — с род.; из — с род.; из-за — с род.; от — с род.; для — с род.; в —с вин. и предл.;

на — с вин. и предл.; ср.: в силу, по причине, вследствие, ввиду, благодаря и другие подобные). Например: «Таланты истинны за критику не злятся» (Крылов, «Цветы»); «Я люблю вас, но не могу от тоски сидеть дома» (Чехов, «Чайка»); «Я почти не сплю с досады, от злости, что так глупо проворонил время» (Чехов, «Дядя Ваня»).

По составу русских предлогов, выражающих каузальность, причинные ношения, можно заключить о том, как развивалось в русской грамматическом системе выражение причинных отношений. Часть простых, непроизводных предлогов (за, по, под, из, от, в, на) совмещает причинные значения с пространственными и временными. Таков и был один путь развития понятия причинной связи.

Другая часть предлогов, выражающих причинные отношения, совмещает причинные значения с значениями цели, назначения (для, по и др.). Известно, что причинные отношения тесно сплетались с целевыми и в области союзов (ср. историю союзов для того что, за тем что и др.).

Третья часть предлогов, выражающих причинные отношения, сочетает причинные значения с сравнительными (например: в, на, по и др.). Об этом писал А. А. Потебня, указывая на «то глубоко древнее состояние мысли, при коем отношения причины и следствия возникали (между прочим) из отношения сходства, так что следствие является лишь видоизмененным подобием причины».

16. Инструментальные отношения: начал осматривать в лорнет; хватить о камень; сидел за элегией; мне не до книг и др. Ср.: при помощи, при содействии, посредством, путем и т. п.

17. Делиберативные отношения, т. е. служащие для указания на содержание, повод суждения, на предмет мысли, речи, чувства (при глаголах и именах sentiendi et declarandi) (о — с предл.; в — с вин. и предл.; за — с вин.; к — с дат.; над — с тв.; про — с вин. и др.; на — с вин. и др.), например: «О чем пари? Можно узнать?» (Тургенев, «Вешние воды»); «Наше, брат, дело с тобой об околевание думать» (Чехов, «Иванов»), Ср.: «О ком ей снилось? что такое?» (Грибоедов, «Горе от ума»).

18. Отношения внутреннего содержания, как бы включенности, сопричастности (в — с предл. п.), например: «Молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии» (Пушкин); «Ответы острые и замечанья, столь едкие в их важности забавной» (Пушкин, «Пир во время чумы»).

19. Отношения заместительства, функционального пребывания в роли кого-нибудь (за — с вин. пад.), например: «Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор» (Гоголь, «Ревизор»); «По ее милости я прослыл за эгоиста» (Тургенев, «Дворянское гнездо»); «У него было положено за священнейшую обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех, и прилежных и скромных» (Помяловский, «Очерки бурсы»).

20. Отношения внутренней зависимости, например: очередь за вами, дело за немногими и т. п.

21. Отношения приблизительной меры (с — с вин. п.), например: мальчик с пальчик и др.

Совершенно очевидно, что исчерпать синтаксические «отношения, даже выражаемые только простыми предлогами, в сухом протокольном перечне очень трудно.

В семантической системе предлогов открывается сложная область отвлеченных отношений, выражающих общественное понимание самых разнообразных связей между предметами, признаками, состояниями и действиями.

Необходимы углубленные работы по раскрытию внутренних закономерностей в смысловой системе предлогов. Для этого необходимо не только тщательное изучение всех видов связи между словами, выражаемых падежными формами и предлогами, но и выяснение смысловых соотношений между разными предлогами.

Сложная и богатая нюансами синонимика предлогов у нас еще не исследована. Например, в кругу причинных отношений наблюдаются тонкие смысловые и стилистические оттенки, связанные с употреблением разных предлогов. Так, для указания на внутреннюю причину служат предлоги от, с, из, из-за, вследствие, по причине с родительным падежом. Но выражения: от стыда, со стыда, из-за стыда, вследствие стыда — не лишены своеобразных, индивидуальных оттенков. Точно так же не вполне однородны синонимические сочетания: для меня — ради меня; с рассветом — на рассвете. Различна и степень их употребительности.

Синонимические различия в употреблении предлогов могут зависеть от тесной связи тех или иных предлогов с разными стилями книжной и разговорной речи.

Например, предлог по в отличие от после употребляется с значением времени лишь в выражениях книжно-делового, канцелярского и научного стиля: по окончании, по прибытии, по рассмотрении, по ознакомлении и т. п.

Про в отличие от о употребляется преимущественно в разговорной речи и выражает оттенок отношения, направленного не на сущность предмета (этот оттенок свойствен предлогу о), а на его поверхность, отношения, как бы лишь внешне захватывающего предмет, вращающегося около него. Ср.: рассказать о новых работах по физике и рассказать про новые работы по физике.

Через, чрез, в отличие от за, в причинном значении употребляется только в устной речи и имеет побочный оттенок посредствующего звена или внешнего средства. Например, у Грибоедова в «Горе от ума»: «Какими чудесами, через какое колдовство нелепость обо мне все в голос повторяют?» Ср. у Пушкина : «Так или иначе, чрез меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть». Ср. в просторечии употребление через в значении «из-за кого-нибудь, чего-нибудь». Ср. у Чехова в «Иванове»: «Не пью, а через такой случай выпью»; в «Отце»: «Не хотел пить, а через грибы выпью».

Между тем предлог за обозначает внутреннее основание, мотив какого-нибудь состояния, действия (в значении: в ответ на что-нибудь, в отплату, в вознаграждение за что-нибудь), например: «За правду одни дураки сердятся» (Тургенев, «Дворянское гнездо»); «Таланты истинны за критику не злятся» (Крылов).

Оттенки причинных отношений, выражаемые разными предлогами, особенно многообразны. Прежде всего бросается в глаза, что в русском языке для выражения причины употребляются по большей части предлоги, означающие в то же время движение откуда-нибудь, с какого-нибудь пункта, от какой-нибудь точки или из какого-нибудь источника, места, извлечение откуда-нибудь (ср. значения слов и выражений: вывод, извлечь вывод, вытекает, выходит и т. п.).

Предлог с (с род. п.) чаще всего обозначает внутреннюю, психическую или физическую причину, при этом употребление его ограничено узким кругом разговорных выражений: с тоски, с радости, с горя, с голоду, со стыда и т. п.

Предлог от (с род. п.) обозначает и внешнюю, и внутреннюю мотивировку качества или действия — обоснование чего-нибудь как следствия, ссылкой на какое-нибудь явление или действие, послужившее причиной, например: похудевший от бессонницы; от стыда не знал куда деваться.

Предлог из (с род. п.) обозначает внутренние психологические основания какого-нибудь действия или свойства как исходный момент их и употребляется преимущественно в книжном языке. Например: из принципа; из корыстных побуждений; из уважения к заслугам кого-нибудь; из любви к искусству; из желания помочь; из дипломатических соображений; из зависти. Гораздо более двойственны значения сложного предлога из-за. Он выражает как внутреннюю причину, так и предлог, прикрытие действия, но подчеркивает рассудочную, логическую сторону мотива: разошлись из-за пустяков; из-за шуму ничего не слышно (ср. от шума ничего не было слышно); из-за тебя все вышло. Этот предлог широко распространяется в книжной речи в просторечии (ср. у А. Блока в «Двенадцати»: «Али руки не в крови из-за Катькиной любви»).

Предлог по обозначает логически мотивированную причину действия, или заложенную в его субъекте, или принудительно надвигающуюся со стороны: по халатности, по гуманности, по недомыслию и т. п.

Понятно, что при более глубоком анализе предложных конструкций раскроются и другие семантические и стилистические оттенки, связи и соотношения в кругу тех или иных значений, выражаемых предлогами.

Статья на тему Падежи имен существительных с предлогами