Однако, такая характеристика, как нагрузка на активный ил, в недостаточной мере характеризует работу систем аэробной биологической очистки.

Это связано с тем, что активный ил, представляющий собой сообщество живых организмов, требует определенного объема, величина которого становится заметной при отстаивании иловой смеси.

Величина этого объема зависит от:

- вида загрязняющих веществ,

- нагрузки на активный ил,

- времени отстаивания

- и прочих параметров, определяющих течение процесса биохимического окисления.

Поэтому для оценки этой величины введен показатель илового индекса, представляющий собой объем иловой смеси, приходящийся на один грамм сухого вещества активного ила, полученный после его отстаивания в течение тридцати минут.

Иловый индекс является показателем способности активного ила к осаждению, то есть характеризует его седиментационные свойства.

- При высоких значениях илового индекса, активный ил будет выноситься из вторичного отстойника вместе с очищенной водой, ухудшая степень ее очистки.

- При пониженных значениях илового индекса, в активном иле повышается доля тяжелых элементов, с более высокой зольностью, что вызывается высокой минерализацией клеточной составляющей, или наличия взвешенных частиц с высокой плотностью, что определяется не только составом сточных вод, но и эффективностью стадии механической очистки. Такой ил обладает хорошими седиментационными свойствами, однако для него также характерна низкая скорость прироста биомассы, связанная с понижением активности его метаболизма, что в результате не позволяет поддерживать необходимую нагрузку на активный ил.

Образование ила с высокой зольностью и пониженным значением илового индекса характерно при слишком большом времени его пребывания в аэротенке, приводящем к его частичному самоокислению.

Однако, при недостаточном времени пребывания в аротенке, активный ил не успевает перерабатывать сорбированные им загрязняющие вещества, что также может привести к снижению скорости его метаболизма.

Как правило, активный ил, обладающий хорошими седиментационными свойствами, характеризуется величиной илового индекса, составляющей от 60 до 90 мг/л, или от 120 до 150 мг/л.

Резкое увеличение илового индекса может быть связано как со слишком высокими, так и слишком низкими нагрузками на активный ил, в результате чего наблюдается его «вспухание».

Стабильное значение илового индекса указывает на условия, оптимальные для жизнедеятельности биоценоза активного ила в данном процессе очистки сточных вод, а также на правильность выбора режима эксплуатации установки аэробной биологической очистки, то есть баланса между удалением избыточного активного или и поддержанием дозы возвратного.

Для получения более полной информации, надо обратиться к нашим специалистам по телефону

+7 (495) 268-0242, или почте info@nomitech.ru, они окажут помощь в подборе необходимого оборудования, которое будет соответствовать вашим требованиям как в части технических характеристик, так и в ценовом плане.

Доза ила.

Обычно

поддерживается на уровне 2–3 г/л.

Увеличение дозы ила способствовало бы

ускорению окислительных процессов,

однако возникают проблемы при отделении

ила во вторичных отстойниках. При дозе

ила в аэротенках >3 г/л происходит его

излишнее накопление в иловой зоне

вторичных отстойников, загнивание,

увеличивается вынос с очищенной водой.

На величину дозы

активного ила в аэротенке влияет величина

илового индекса, который характеризует

способность активного ила к осаждению

во вторичных отстойниках. Иловый индекс

– это объем, который занимает 1 г активного

ила (по сухой массе) после 30-минутного

отстаивания в мерном цилиндре на 1000 мл.

Оптимальное значение илового индекса

80–120 мл/г. При значении илового индекса

120

мл/г ил оседает очень хорошо, в интервале

120–150 мл/г – удовлетворительно, при

значении >150 мл/г – плохо. Одно из

основных требований к иловому индексу

– стабильность его значений, которая

указывает на удовлетворительные условия

эксплуатации сооружений и жизнедеятельности

ила.

При прочих равных

условиях чем меньше иловый индекс, тем

большую дозу ила можно поддерживать в

аэротенке. В табл. 5 приведены значения

илового индекса и рекомендуемые в

зависимости от его величины дозы

активного ила при очистке сточных вод

некоторых производств.

Следует отметить,

что с увеличением дозы ила не сохраняется

пропорциональная зависимость между

дозой и скоростью потребления загрязнений.

Это связывают с ухудшением массообмена

вследствие увеличения вязкости.

Таблица 5. Рекомендумые

дозы активного ила в зависимости

От величины илового индекса при очистке сточных вод

некоторых

производств и городских сточных вод

|

Вид производства и сточных вод |

Иловый индекс, мл/г |

Рекомендуемая доза активного ила, |

|

Нефтеперерабатывающее |

70–100 |

5,0–3,0 |

|

Синтетического каучука |

40–70 |

6,0–5,0 |

|

Искусственного волокна |

200–250 |

2,0–1,5 |

|

Целлюлозно-бумажное |

150–200 |

2,5–2,0 |

|

Городские сточные воды |

80–120 |

4,5–3,0 |

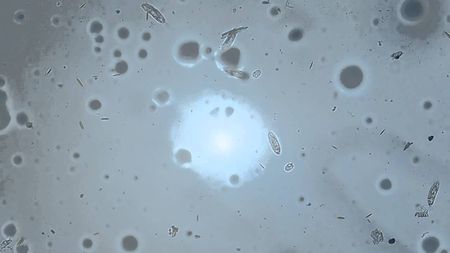

Турбулентность

потока в аэротенке.

Для

улучшения условий питания микроорганизмов

необходимо обеспечить интенсивную

турбулентность потока. Перемешивание

приводит к распаду хлопьев активного

ила на более мелкие, увеличивается

поверхность их контакта с окружающей

средой, интенсивнее потребляются

загрязнения и кислород, отводятся

продукты метаболизма. Скорость очистки

повышается. Лабораторные исследования

показывают, что с усилением турбулетности

потока меняется состав активного ила:

меньше становится свободноплавающих

простейших, нитчатых форм бактерий,

увеличивается содержание бактериальных

зооглейных скоплений.

Подача воздуха.

Подача

воздуха должна обеспечивать постоянное

наличие в очищаемой воде растворенного

кислорода не менее 2 мг/дм3.

Уменьшение содержания кислорода до 1

мг/дм3

не приводит к заметному снижению скорости

утилизации загрязнений. Однако во

вторичных отстойниках при отделении

ила от воды теряется от 1 до 2 мг/дм3

кислорода, что может привести к

продолжительному пребыванию ила в

анаэробных условиях.

Кроме обеспечения

аэробных организмов кислородом, подача

воздуха необходима для перемешивания

иловой смеси, удаления продуктов

метаболизма, химического окисления

загрязняющих веществ.

Расход воздуха на

очистку 1 м3

сточных вод составляет от 3,5 до 15 м3.

На окисление 1 кг органических соединений,

содержание которых характеризуется

значением БПК, в среднем требуется 30–55

м3 воздуха.

Температура.

Оптимальная

температура для аэробных процессов

20–30С.

При этом биоценоз очистных сооружений

при прочих благоприятных условиях

представлен наиболее разнообразными

и хорошо развитыми микроорганизмами.

Если температурный

режим не соответствует оптимальному,

то скорость обменных процессов в клетке

и рост культуры ниже максимальных для

данной культуры значений. При этом

наиболее неблагоприятное влияние на

развитие культуры оказывает резкое

изменение температуры. Влияние повышения

температуры усугубляется соответствующим

снижением растворимости кислорода.

Значение рН.

Значительная

часть бактерий лучше развивается в

среде с нейтральным значением рН или

близким к нему (рН 6,5–7,5). В кислой среде

(рН 4,0–6,0) могут развиваться грибы и

дрожжи, в слабощелочной – актиномицеты.

В ходе разложения

загрязнений среда может подкисляться

(кислоты) либо подщелачиваться (аммиак)

продуктами разложения.

Биогенные

элементы, макро- и микроэлементы.

Для

нормального процесса синтеза клеточного

вещества и, следовательно, для эффективного

процесса очистки сточной воды в среде

должна быть достаточная концентрация

биогенных элементов, макро- и микроэлементов.

Потребность в

основных биогенных элементах обычно

оценивается соотношением БПК : N

: P,

которое должно составлять 100 : 5 : 1.

Учитывается азот аммонийных солях или

белковый азот, фосфор – в виде растворимых

фосфатов. В бытовых сточных водах,

прошедших механическую очистку и

поступающих на биологическую, это

соотношение составляет примерно 100 : 20

: 2,5. Такие воды целесообразно очищать

совместно с производственными, в которых

содержание соединений азота и фосфора

невелико.

Нагрузка по

загрязнениям.

Чаще

значение нагрузки считают по БПК, иногда

– по индивидуальным загрязнениям в

пересчете на 1 м3

очистных сооружений, на 1 г сухой биомассы

активного ила или на 1 г беззольной его

части в единицу времени (чаще в сутки).

В зависимости от

величины нагрузки различают аэрационные

системы высоконагружаемые, классические

и низконагружаемые.

Высокой считается

нагрузка >400 мг БПКполн

на 1 г беззольного вещества активного

ила в сутки. В таких сооружениях наибольший

прирост ила, наименьшая степень очистки.

Перегруженный

активный ил

не справляется

с окислением поступающих загрязнений.

В таком иле число видов простейших

невелико, количественно преобладают

2–3 вида. Обычно наблюдается большое

количество бесцветных жгутиковых,

мелких амеб или инфузорий. Хлопья ила

темные, содержат разнообразные твердые

включения.

В этих условиях

могут развиваться нитчатые формы

бактерий, хлопья ила распадаются, в

большом количестве присутствуют бактерии

во взвешенном состоянии, вода над илом

мутная.

Сооружения

с классической нагрузкой (150–400 мг

БПКполн

на 1 г

беззольного вещества активного ила в

сутки) обеспечивают высокую степень

очистки по БПК, иногда – частичную

нитрификацию. Они заселены большим

числом организмов различных групп,

бактерии в основном находятся в зооглейных

скоплениях, хлопья плотные, компактные,

ил быстро оседает, вода над ним прозрачная.

Прирост ила меньше

максимального в связи с достаточно

глубоко проходящими процессами

эндогенного окисления ила.

Если нагрузка

низкая (150

мг БПКполн

на 1 г беззольного вещества активного

ила в сутки), то степень очистки в

сооружениях колеблется, но чаще бывает

высокая. Прирост ила минимальный, глубоко

развит процесс нитрификации, биоценоз

ила характеризуется разнообразием

видов. При этом наблюдается постепенное

уменьшение размеров простейших, они

становятся прозрачными, теряют

пищеварительные вакуоли. Инфузории

постепенно превращаются в цисты. Хлопья

ила также становятся прозрачными, вода

над илом опалесцирует.

Однако

это справедливо только в

том случае, если низкие нагрузки

сопровождаются допустимой нагрузкой

по токсикантам, присутствующим в сточных

водах и накапливающимся в активном иле

в результате биосорбции.

Токсичные

вещества.

Чтобы

предупредить подавление жизнедеятельности

активного ила токсичными веществами,

устанавливают предельно допустимые

концентрации (ПДК) индивидуальных

токсичных веществ, а также выявляют

возможное действие смеси веществ,

одновременно присутствующих в очищаемой

воде.

Существуют такие

загрязнения, которые, не оказывая влияния

на процессы биоокисления, отрицательно

влияют на функционирование очистных

сооружений: вызывают пенообразование,

изменяют растворимость кислорода и т.

д. Для таких соединений (ПАВ, красители

и др.) также устанавливается ПДК.

Не существует

какой-либо определенной зависимости

между величинами ПДК и собственной

биохимической окисляемостью вещества,

которая определяется соотношением

БПК/ХПК.

Встречаются случаи,

когда при относительно высоком значении

ПДК само вещество биохимически не

окисляется. Например, для фреона-253

(трифторхлорпропана) ПДК составляет

100 мг/дм3,

а отношение БПК/ХПК = 0. Это соединение

транзитом проходит через очистные

сооружения, не оказывая вредного влияния

на микробиоту активного ила.

С другой стороны,

некоторые вещества при очень низком

значении ПДК характеризуются средней

величиной отношения БПК/ХПК. Например,

метилфенилкетон имеет ПДК 0,1 мг/дм3,

а отношение БПК/ХПК для него составляет

0,425, т. е. при низком содержании в сточной

воде он может быть биологически окислен.

Прирост

ила.

Интенсивность

прироста активного ила зависит от многих

факторов:

– природы окисляемого

субстрата;

– самоокисляющей

способности активного ила, которая

опре-деляется величиной нагрузки на ил

и длительностью аэрации;

– седиментационных

характеристик ила и выноса взвешенных

веществ из вторичных отстойников;

– наличия

токсикантов, снижающих прирост, или

мутагенов – стимуляторов прироста;

Таким образом, при

очистке сточных вод, содержащих высокие

концентрации легкоокисляемых загрязнений

(городские, сточные воды пищевой

промышленности), прирост ила повышенный,

а при очистке промышленных сточных вод

сложного состава – пониженный. Сокращение

прироста наблюдается на тех сооружениях,

где в очищаемых сточных водах присутствуют

токсические или бактерицидные вещества

(фармацевтические заводы, предприятия

по производству химических реактивов,

пестицидов и т. п.). В

то же время некоторые поллютанты могут

стимулировать прирост ила. Например,

фенол является довольно токсичным

веществом. Его ПДК для водных объектов,

имеющих рыбохозяйственное значение,

составляет 0,001 мг/дм3,

однако при очистке сточных вод, в которых

фенол присутствует в гораздо больших

концентрациях (например, при изготовлении

железобетонных конструкций – до 0,05

мг/дм3),

он вызывает избыточный прирост активного

ила.

Регенерация

активного ила.

Основная

масса активного ила, отстаивающегося

во вторичном отстойнике, должна

перекачиваться снова в аэротенк. Это

циркуляционный активный ил. Как правило,

во вторичном отстойнике собирается ила

больше, чем нужно для циркуляции, и

избыточный ил направляется на утилизацию.

Циркуляционный

активный ил должен проходить регенерацию,

т. е. дополнительную интенсивную аэрацию

при отсутствии вновь поступающих

загрязнений (сточная вода в регенератор

не подается).

Сущность системы

регенерации заключается в окислении

сложноокисляемых органических соединений,

сорбированных на иле, и восстановлении

его окислительных свойств и сорбционной

способности. Кроме того, биологически

инертные токсиканты депонируются в

полимерном геле ила, восстанавливаются

блокированные токсикантами ферменты.

В системах с регенератором уменьшается

прирост ила и улучшаются его влагоотдающие

свойства.

Регенерация требует

увеличения времени пребывания ила в

системе до 8–18 и более ч, в то время как

время пребывания в аэротенке составляет

2–6 ч.

Регенерацию

активного ила предусматривают, если

БПКполн

сточных вод, поступающих на очистку,

превышает 150 мг О2/дм3,

а также при наличии в сточных водах

трудноокисляемых производственных

примесей.

Возраст активного

ила.

Возраст

активного ила – это среднее время

пребывания хлопьев ила в системе

«аэротенк – вторичный отстойник». Его

величина обратно пропорциональна

скорости прироста ила. Чем

больше нагрузка на ил,

тем больше его прирост и больше объем

образующегося избыточного ила, который

удаляется,

и, следовательно, возраст ила уменьшается.

Молодые,

активно растущие хлопья способны быстро

извлекать загрязняющие вещества,

но могут иметь недостаточную способность

к седиментации. Вместе с тем хорошо

оседающий

ил может иметь низкую активность

окисления загрязняющих

веществ.

В

пусковой период работы очистных

сооружений бактерии находятся во

взвешенном состоянии, затем слипаются

в хлопья, которые развиваются с возрастом

ила.

По

мере того как хлопья растут и стареют,

они в большей степени состоят из мертвых

клеток и аккумулированных инертных

частиц (мертвые клетки тоже чистят воду

своими

ферментами, но хуже и непродолжительно).

Таким

образом, по

мере старения хлопья увеличиваются в

размере, лучше сорбируют

загрязнения, больше защищены биополимерным

гелем от токсикантов, легче отделяются

от очищенной воды при отстаивании.

Однако в стареющих хлопьях снижается

относительная численность активных

живых клеток, при

увеличении размера хлопьев ила ухудшается

доступ кислорода

к отдельным бактериальным клеткам и

затрудняется отведение метаболитов,

т. е. ухудшается режим массообмена клеток

с окружающей средой и,

соответственно, уменьшается скорость

окисления загрязнений.

Очистные

сооружения должны работать на максимально

возможной концентрации ила,

при которой обеспечивается как достаточное

снабжение хлопьев ила растворенным

кислородом, так и удовлетворительная

работа вторичных отстойников.

Высоконагружаемые

сооружения работают на неполную очистку

с возрастом ила не

более 2–3 сут. С низкими нагрузками на

ил связана нитрификация и большой

возраст

ила (6–12 сут). Возраст

ила более 8 сут обеспечивает глубокую

минерализацию органических веществ

с последующей нитрификацией.

Чем

сложнее состав сточных вод, тем больший

возраст ила требуется поддерживать для

обеспечения удовлетворительного

окисления

загрязняющих веществ. Так, для биохимической

очистки сточных вод при производстве

синтетического каучука требуемый

возраст ила составляет 20–30 сут, а

поливинилового спирта – более 50 сут.

Степень

рециркуляции ила.

Для

поддержания в аэротенках необходимого

количества биомассы активного ила

оптимального возраста требуется

частичная рециркуляция – возврат

биомассы из отстойника в аэротенк. Объем

возвратного ила, удаляемого из вторичных

отстойников и направляемого в регенератор,

составляет от 30 до 70% от объема очищаемых

сточных вод. Для каждого очистного

сооружения этот показатель индивидуален

и определяется расчетом как степень

рециркуляции.

Чем

ниже средняя доза ила и выше иловый

индекс, тем больший объем ила требуется

возвращать в регенераторы. Так, если

повышаются удельные нагрузки на ил и

ухудшаются его седиментационные

свойства, вплоть до вспухания ила, вынос

ила из вторичных отстойников возрастает,

т. е. увеличиваются потери ила, поэтому

необходимо возвращать в систему

максимальное количество ила.

Если

на сооружениях поддерживается меньший

процент рециркуляции, чем расчетный,

то ил во вторичных отстойниках

переуплотняется и будет загнивать, а в

аэротенках возрастут удельные нагрузки

за счет низкой концентрации ила. Если

поддерживается больший процент

рециркуляции – повысится расход энергии

на перекачку ила, а ил во вторичных

отстойниках будет недоуплотнен. В том

и в другом случае увеличится вынос

взвешенных веществ из вторичных

отстойников и ухудшится качество

очистки.

Окислительная

мощность аэротенков.

Окислительная

мощность аэротенков

– это количество органических загрязнений,

снимаемых в единицу времени массой

активного ила, находящейся в единице

объема аэротенка. Таким

образом, окислительная мощность является

как показателем нагрузки на активный

ил, так и показателем удельной скорости

окисления, т. е. потенциальной эффективности

разложения органических загрязняющих

веществ для данных условий.

Окислительная

мощность на городских сооружениях

биологической очистки может изменяться

от 0,1 до 1,5 кг БПК/(м3

∙сут).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

26.03.2015269.31 Кб42.doc

- #

26.03.2015156.67 Кб702.doc

- #

26.03.2015112.13 Кб202.doc

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЙ

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

КОМПЛЕКТ МЕТОДИК ПО ГИДРОХИМИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

АКТИВНОГО ИЛА:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНОГО ИЛА,

ИЛОВОГО ИНДЕКСА,

ЗОЛЬНОСТИ СЫРОГО ОСАДКА, АКТИВНОГО ИЛА,

ПРОЗРАЧНОСТИ НАДИЛОВОЙ ВОДЫ

Федеральный реестр (ФР)

ФР

1.31.2008.04397

ФР 1.31.2008.04398

ФР

1.31.2008.04399

ФР

1.31.2008.04400

Москва «АКВАРОС» 2008

МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДОЗЫ ИЛА ПО ОБЪЕМУ

И РАСЧЕТ ИЛОВОГО ИНДЕКСА

ФР 1.31.2008.04398

Москва «АКВАРОС» 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Гидрохимический анализ активного ила

выполняется самостоятельно или в комплексе с гидробиологическим анализом (в

соответствии с Методическим руководством по гидробиологическому и

бактериологическому контролю процесса биологической очистки на сооружениях с

аэротенками ПНД Ф СБ 14.1.77-96). В одной и той же пробе выполняются

гидробиологический анализ активного ила и гидрохимические определения: доза ила

по объему и весу, иловой индекс, прозрачность надиловой воды. Гидрохимические

определения характеризуют основные свойства активного ила: формирования

компактных хлопьев, седиментации, диспергирования хлопьев и склонность их

всплывать на поверхность после отстаивания, степень минерализации. В целом, эти

свойства активного ила определяют его способность эффективно сорбировать на

свою поверхность и окислять загрязняющие вещества и, тем самым, извлекать их из

сточных вод, а также самому отделятся от очищенной воды при отстаивании.

Измерения проводят с целью определения

соответствия физических характеристик активного ила, сырого осадка нормам

технологического регламента и использования результатов измерений для

управления технологическим процессом очистки сточных вод.

1.1 Условия безопасного

выполнения гидрохимического анализа активного ила

Гидрохимический анализ по настоящей методике

выполняется гидробиологом, химиком или лаборантом, получившими специальную

квалификацию, овладевшими техникой гидрохимического анализа и приемами работы с

активным илом.

При выполнении гидрохимических анализов

необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими

реактивами по ГОСТ

12.4.021, а также соблюдать антисептические меры предосторожности при

работе с активным илом, который содержит потенциально патогенные организмы. В

активном иле встречаются возбудители таких смертельно опасных инфекционных

заболеваний как дизентерия, полиомиелит, гепатиты А и В. Активный ил содержит

возбудителей паразитарных и глистных заболеваний.

На основании данных многолетней

международной статистики травматизма, сооружения очистки сточных вод относятся

к опасному производству.

Главные опасности:

— дефицит кислорода, который может

возникнуть в местах отбора проб;

— высокая вероятность получения

физических повреждений;

— воздействие токсических газов и

испарений;

— инфицирование и высокая вероятность

возможности заражения паразитарными заболеваниями при непосредственном контакте

со сточными водами и активным илом;

— возгорания;

— взрывы;

— смерти от электрошока при работе с

электрооборудованием и электротехникой.

Способствующие (провоцирующие) травматизм

причины:

— сложная система очистки сточных вод, с

которой не всегда досконально знаком персонал;

— сменная работа персонала;

— текучесть кадров: всегда есть новички,

не полностью знакомые с опасностями в работе на очистных сооружениях;

— отсутствие безопасной практики работы и

программ безопасности.

При отборе проб из канализационных

систем, отстойников, на насосных станциях и на очистных сооружениях необходимо

помнить следующее:

а) в канализационных системах существует

опасность взрывов образующейся в них газовой смеси, взрывоопасные смеси газов

присутствуют в колодцах, камерах, метантенках;

б) существует опасность отравления

ядовитыми газами, например сероводородом (H2S),

угарным газом (СО), метаном, парами эфира, бензина, попадающими в канализацию

со сточными водами;

в) можно задохнуться от недостатка

кислорода;

г) можно заразиться из-за присутствия в

сточных водах патогенных организмов (возбудителей инфекционных и паразитарных

заболеваний), а также яиц гельминтов;

д) зоны отбора проб могут быть повышено

запылены пылеобразующими реагентами (сернокислый алюминий, хлорное железо,

негашеная известь, едкий натр);

ж) существует опасность получения травм в

результате падения на скользкой поверхности;

и) можно утонуть, в этом отношении

особенно опасно падение в аэротенк, так как вода в нем насыщенна кислородом и

существуют турбулентные потоки;

к) можно получить ушибы от падающих

предметов.

На очистных сооружениях отбор проб

осуществляется бригадой из двух человек, прошедших инструктаж по технике

безопасности и методологии отбора проб.

Персонал, отбирающий пробы активного ила,

осадки, сточные воды, должен быть одет и обут в специальную одежду, для защиты

рук от контакта со сточной водой необходимо использовать резиновые перчатки

(«Об утверждении бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды,

специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики»

Утверждены постановлением Минтруда России 31.12.97 г. № 70).

Отбор проб осуществляется с огражденных и

маркированных площадок. Места отбора проб должны быть достаточно освещены, на

площадках отбора проб необходимо регулярно проводить мероприятия по ликвидации

скользких участков. У опасных мест в ночное время должны гореть красные

сигнальные лампы.

Пробоотборщик должен иметь аптечку

оказания первой помощи при отравлениях, попадании химических веществ в глаза и

на кожу, запас кипяченой воды для промывания глаз.

Персонал, работающий в условиях, где есть

вероятность контакта со сточными водами, должен строжайшим образом соблюдать

правила личной гигиены. При отборе проб следует избегать попадания пены

(присутствующей в аэротенках и на поверхности отстойников и разносящейся ветром)

на одежду, руки, в глаза, так как в пене концентрируются яйца паразитов,

гельминтов. Профилактически пробоотборщик и персонал, работающий с активным

илом, должен принимать антигельминтные препараты.

После отбора проб следует тщательно мыть

руки водой с моющим средством; протирать руки 96 %-ным раствором этилового

спирта.

Работа с активным илом в лаборатории

имеет следующие особенности: соприкосновение с потенциально загрязненными

материалами (сточные воды, активный ил); возможность получения ожогов при работе

с щелочами и кислотами, возможность порезов заражения крови через раны;

возможность ожогов и повреждений при работе с оборудованием (сушильный шкаф,

центрифуги и прочее).

Поэтому при работе с активным илом

следует соблюдать дополнительные меры предосторожности:

— работать в спецодежде;

— следить за состоянием кожи на лице и

руках, раны и ссадины смазывать йодом;

— не допускать разбрызгивания или

попадания сточных вод на руки, поверхность стола, оборудование, одежду;

— пользоваться резиновыми перчатками,

тщательно убирать и вытирать рабочее место, дезинфицировать руки спиртом после

работы;

— мыть руки дезинфицирующим мылом перед

каждым приемом воды и пищи;

— принимать пищу только в специально

отведенном для этой цели помещении;

— не трогать руками во время работы с

активным илом губы, нос, глаза;

— не брать пипетки и микропипетки в рот,

при отборе пипеткой сточных вод или активного ила использовать груши;

— своевременно мыть бывшие в употреблении

стеклянные предметы горячей водой с мылом.

Меры против рассеивания потенциально

заразного материала из лаборатории в окружающую среду: фильтровальная бумага и

вата, употребляющиеся в лаборатории при работе со сточными водами, активным

илом должны храниться перед утилизацией в специальной герметичной посуде, стерилизоваться

в сушильном шкафу при температуре 105 °С в течение часа.

Электробезопасность при работе с

электроустановками обеспечивается по ГОСТ

12.1.019. Организация обучения работающих безопасности труда — по ГОСТ

12.0.004. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной

безопасности по ГОСТ

12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ

12.4.009.

1.2 Подготовка к выполнению

определений. Отбор и хранение проб

Предварительная подготовка к отбору проб должна

предусматривать обеспечение полной безопасности работ, разработку программы

отбора проб, подготовку посуды, пробоотборников, мест хранения отобранных проб,

а также подготовку рабочего места для обработки доставленных в лабораторию

проб.

1.2.1 Подготовка пробоотборников, посуды

Пробоотборники, используемые для отбора

проб активного ила, сырого осадка должны обеспечивать неизменность состава

отбираемой пробы, то есть не вносить в пробу элементов коррозии, не

адсорбировать (адсорбция — относительное увеличение содержания молекул или

атомов на поверхности твердого тела по сравнению с их содержанием в окружающей

водной среде) и не абсорбировать (абсорбция — поглощение вещества из воды

объемом другого вещества, например, хлопьями ила) на стенках загрязняющие

вещества. Пробоотборники должны обеспечивать возможность отбора с определенной

глубины.

Прежде всего, необходимо исключить

использование в лабораториях пробоотборников, изготовленных из неинертных,

окисляемых и ржавеющих материалов. Предпочтительно использовать пробоотборники,

изготовленные из стекла и нержавеющей стали, можно использовать пробоотборники

из эмалированных металлов, но следует следить за их целостностью, нарушение

целостности эмалированной поверхности является основанием немедленного

прекращения использования таких пробоотборников. При отборе проб вручную

вместимость емкости должна быть не менее 500 см3, объем не должен

превышать 3 дм3, оптимальный — 1 — 2 дм3. Если отобранные

вручную пробы используются для подготовки составных проб (например, сырого

осадка), вместимость применяемых емкостей должна быть четко установлена

отметками объема, что позволит отбирать составные пробы с точностью ± 5 %.

Для обеспечения возможности отбора с

определенной глубины и получения представительной пробы, необходимы закрытые

пробоотборники, которые открываются лишь в момент взятия пробы ила, воды.

Лучшим пробоотборником для отбора пробы на определенной глубине, является

пробоотборник, используемый для отбора проб на анализ БПК. Такой пробоотборник

может быть изготовлена кустарно. Это склянка емкостью от одного до двух литров,

которая закрепляется на шесте в металлическую оправу с утяжеленным дном; на

шесте яркой, несмываемой краской отмечается глубина погружения. Горло склянки

крепится зажимом к шесту. Крышка привязана веревкой, что обеспечивает

возможность после погружения шеста на необходимую глубину, дернуть за веревку,

открыть крышку на определенной глубине и наполнить склянку водой.

Посуда, используемая для отбора, хранения

проб и гидрохимического анализа активного ила должна соответствовать

требованиям ГОСТ Р 51592-2000.

Посуда, используемая для отбора и

хранения проб должна обладать высокой механической прочностью, стойкостью к

воздействию химических веществ, высоких температур и замораживанию, иметь

удобную форму, небольшой вес.

Посуда должна легко мыться, не

деформироваться при горячей сушке. Пробки, используемые для укупоривания проб

должны обеспечивать герметичность проб.

Посуда, используемая для отбора и

хранения проб, а также пробки для этой посуды не должны:

— допускать потери из-за поглощения и

испарения;

— являться причиной загрязнения

отбираемой пробы, то есть изменения ее состава;

— абсорбировать или адсорбировать

содержащиеся в воде компоненты;

— вступать в реакцию с соединениями,

находящимися в пробе.

Для отбора, транспортировки и хранения в

лаборатории проб активного ила, сырого осадка, сточных вод используются обычно

широкогорлые бутыли или банки (диаметр горла не менее 55 мм) из темного

боросиликатного стекла, полиэтилена, политетрафторэтилена, или посуду из

нержавеющей стали.

Обычное стекло разрушается водой, при

хранении проб в воду переходят катионы цинка, кальция, магния, калия натрия и

анионы хлора, серы и пр. Посуда из полиэтилена, даже химически стойкая, хорошо

адсорбирует нефтепродукты, жиры, масла, детергенты, пестициды, азотную, соляную

и другие кислоты. По этой причине предпочтение отдается стеклянной посуде,

однако, поскольку продукты выщелачивания стекла могут загрязнять пробу при

хранении, следует использовать старые стеклянные склянки (достаточно

выщелоченные) для отбора и хранения проб.

Посуда для отбора и хранения проб должна

быть пронумерована несмываемой краской или карандашом по стеклу в процессе

предварительной подготовки к отбору проб.

1.2.2 Мытье пробоотборников, посуды

Посуду, предназначенную для отбора,

хранения проб и анализа, тщательно моют синтетическим моющим средством,

промывают водой, обрабатывают хромовой смесью, промывают водопроводной водой,

затем 3 — 4 раза дистиллированной водой. Дистиллированную воду используют для

удаления солей или часто присутствующих загрязняющих веществ, содержащихся в

водопроводной воде. Поверхность стекла должна быть совершенно чистой. Капля

воды, нанесенная на стекло, должна равномерно растекаться по нему, не собираясь

в мелкие капельки, что является признаком того, что стекло хорошо обезжирено.

Особое внимание следует уделить процедуре

мытья пробоотборников. Для отбора проб используется несколько пробоотборников

(количество соответствует точкам отбора проб). После отбора проб пробоотборники

предварительно очищают раствором кальцинированной соды, тщательно моют

синтетическим моющим средством, промывают водой, обрабатывают хромовой смесью,

промывают водопроводной водой, затем 3 — 4 раза дистиллированной водой.

При использовании хромой смеси следует

соблюдать определенные правила. Хромовокислые соли в кислом растворе являются

сильными окислителями. Для приготовления хромовой смеси в концентрированную

серную кислоту добавляют 5 % размельченного в порошок кристаллического

двухромовокислого калия и осторожно нагревают в фарфоровой чашке на водяной

бане до его растворения. Для приготовления хромовой смеси можно применять также

двухромовокислый натрий, который растворяют в воде, а затем в раствор осторожно

добавляют серную кислоту.

Смесь готовят из расчета:

Вода………………………………………………….. 100

см3

Двухромовокислый натрий……………….. 6

г

Серная кислота………………………………….. 100

см3

Хромовую смесь лучше применять слегка

подогретой (до 40 — 50 °С), тогда она действует сильнее. Подогреть хромовую

смесь можно отлив некоторое количество хромовой смеси в колбу, которую

подогревают на горячей водяной бане; можно также отмываемый предмет

предварительно сполоснуть горячей водой.

При мытье хромовой смесью сначала посуду

споласкивают водой, а потом наливают слегка подогретую хромовую смесь до 1/3 —

1/4 объема сосуда, осторожно и медленно смачивая его внутренние стенки. После

этого хромовую смесь выливают обратно в тот же сосуд, в котором она хранится,

причем стараются смочить ею оставшиеся не смоченными стенки посуды и наиболее

загрязненные ее края. Слив всю жидкость, посуду оставляют постоять несколько

минут, затем ее моют сначала водопроводной, потом дистиллированной водой.

Сильно загрязненную посуду моют хромовой смесью несколько раз. Хромовая смесь

служит довольно долго. После длительного употребления ее цвет из

темно-оранжевого переходит в темно-зеленый, что служит признаком дальнейшей

непригодности для мытья.

Нужно избегать попадания в хромовую смесь

спиртов — этилового или метилового. В результате этого раствор приобретает

зеленую окраску и делается непригодным для дальнейшего применения. Если посуда

загрязнена солями бария, мыть ее хромовой смесью, содержащей серную кислоту,

нельзя, так как получающийся сернокислый барий образует на стенках посуды

трудно удаляемый осадок.

Хромовая смесь очень сильно действует на

кожу и одежду, поэтому обращаться с ней следует осторожно. Если хромовая смесь

попадает на руки или одежду, их следует, прежде всего, обмыть большим

количеством воды, затем раствором соды или аммиака.

1.2.3 Сушка пробоотборников, посуды

Чистую посуду можно сушить: а) методом

холодной сушки (без нагревания); б) методом горячей сушки (при нагревании).

Самый распространенный способ холодной

сушки посуды — это сушка на столах для сушки. Стол для сушки — обычный стол, в

крышке которого прорезаны круглые отверстия (гнезда) различного диаметра.

Вымытую посуду опрокидывают и помещают в гнездо или над гнездом

соответствующего диаметра. Таким образом, внутренняя поверхность сосуда не

может загрязниться. Чтобы стекающая из посуды вода не попадала на пол, на

некотором расстоянии под крышкой стола устанавливают плоскую воронку из жести,

посредине которой устраивается сток.

Самым распространенным методы сушки

посуды при нагревании является сушка в сушильном шкафу. В сушильный шкаф посуду

ставят после того, как она некоторое время постояла перевернутой для удаления

воды. Сушку проводят при 160 °С в течение часа в сушильном шкафу или подвергают

автоклавированию (за исключением мерной) при 121 °С и давлении 1,05 кг/см3

в течение 15 минут. Стекло, полипропилен и тефлон можно подвергать

автоклавированию.

Градуированную посуду сушить при такой

температуре нельзя, так как может измениться ее объем. На полку сушильного

шкафа следует положить кусок чистой фильтровальной бумаги. Посуду при

высушивании в сушильном шкафу не следует ставить вверх дном, так как это

замедляет улетучивание паров воды. После сушки в сушильном шкафу посуду сразу

применять нельзя, ей надо дать остыть. Химически чистую посуду хранят с

закрытыми стеклянными притертыми пробками или завинчивающимися крышками в

защищенных от пыли ящиках лабораторного стола или на закрытых полках, стеллажах

и т.п.

1.2.4 Выборочный контроль чистоты посуды,

пробоотборников

Выборочный контроль чистоты

пробоотборников и посуды, применяемой для отбора проб и анализа, проводится в

лаборатории под руководством ответственного за качество. Процедура такого

контроля должна быть прописана (документированная процедура управления отбором

проб приведена в приложении А).

Проверяют каждую десятую, двадцатую или

пятидесятую емкость или пробоотборник, а также визуально сомнительные емкости.

Частота контроля зависит от стабильности получаемых в лаборатории результатов.

Отобранную вымытую емкость наполняют дистиллированной водой на 2/3 объема,

тщательно вручную встряхивают в течение одной минуты и измеряют содержание

загрязняющих веществ в дистиллированной воде по ГОСТ 6709-72

«Дистиллированная вода. Технические условия». Если содержание указанных веществ

не превышает норм, указанных в ГОСТ, чистота посуды признается

удовлетворительной.

Факт подготовки и передачи чистой посуды

для отбора проб регистрируется в специальном журнале.

1.2.5 Подготовка бюксов, тиглей и эксикаторов

Тигли необходимо проверить на

термостойкость прокаливанием в муфельной печи при температуре 600 °С в течение

30 минут. Вымытые тигли, бюксы пронумеровать, высушить в сушильном шкафу при

температуре 105 — 115 °С в течение двух часов. Далее тигли, бюксы перенести в

эксикатор для охлаждения в течение 30 мин, после чего взвесить их с точностью

0,0001 г. Затем снова поставить на 30 мин в сушильный шкаф. Охлаждение и

взвешивание повторить. Тигли, бюксы считать доведенными до постоянной массы,

если разница двух последних взвешиваний не превышает 0,0001 г. Для подготовки

эксикатора необходимо заполнить его нижнюю часть свежепрокаленным хлоридом

кальция. Операцию повторять не реже одного раза в месяц. Пришлифованную

поверхность крышки эксикатора смазать тонким слоем вазелина.

1.2.6 Отбор и хранение проб

Общие процедуры отбора проб определены в ГОСТ

Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Требования к процедуре

отбора проб изложены в разделе 5.7 ГОСТ

Р ИСО/МЭК 17025-2000.

Основное условие отбора проб: отбор

репрезентативной пробы (от англ. representative — представительный, показательный). Репрезентативной

считается такая проба, которая в максимальной степени характеризует качество

исследуемой среды по определяемому показателю, является типичной и не

искаженной вследствие воздействия каких-либо факторов.

Отбор проб активного ила подразделяется

на плановый и внеплановый. Плановый отбор проб (например, при производственном

контроле очистных сооружений) осуществляется с периодичностью, установленной в

графике аналитического контроля, который составляется производственной

лабораторией или экологической службой предприятия, утверждается ответственным

лицом предприятия, согласуется контролирующими организациями. При плановом

контроле гидрохимический анализ активного ила осуществляется со следующей

периодичностью: определение массовой концентрации активного ила, дозы ила по

объему и илового индекса, а также прозрачности надиловой воды — ежедневно.

Зольность активного ила, сырого осадка определяется один раз в декаду.

Микроскопирование ила гидробиолог очистных сооружений производит один раз в

декаду.

Внеплановый контроль активного ила

осуществляется: при проведении оценок исполнения замечаний предыдущего акта

проверки, при аварийных сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду или

систему канализации; при нарушении свойств активного ила. Внеплановый контроль

также назначается в период, когда работа сооружений дестабилизируется какими-либо

чрезвычайными обстоятельствами (поступление на очистку токсичных сточных вод,

нарушение технологического режима, реконструкция очистных сооружений и т.д.),

или требуется более регулярное и тщательное наблюдение за всеми основными

характеристиками активного ила.

Внеплановый контроль может проводиться по

просьбе заказчика или по решению контролирующего органа. В соответствии с

требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля

(надзора)» № 134-ФЗ, принятого Государственной Думой 14 июля 2001 года,

внеплановый контроль контролирующими природоохранными организациями проводится

только для контроля исполнения предписаний, при аварийных ситуациях, при

угрозах загрязнения окружающей среды или нанесения ущерба здоровью населения.

Внеплановый контроль активного ила назначается при внеплановом контроле

очистных сооружений, который проводится на основании приказов органов

государственного контроля с указанием целей, задач проверки, ответственного

лица проводящего проверку и даты начала и окончания проверки. Приказ

предъявляется вместе с удостоверением проверяющего перед началом проведения

проверки. Замена проверяющего не допускается.

Пробы активного ила на определение

массовой концентрации активного ила, дозы ила по объему и илового индекса, а

также прозрачности надиловой воды отбираются ежедневно разовые («точечные» по ГОСТ

Р 51592; в англоязычной нормативной и методической литературе —

«выхваченная»), путем однократного отбора необходимого количества иловой смеси.

Один раз в декаду на вышеперечисленные показатели отбирают составные пробы:

через каждый час отбирают всего четыре пробы (так, чтобы общее время отбора

составной пробы не превышало четырех часов, при хранении отдельных проб в

холодильнике), смешивают, доводят их температуру до 18 °С и определяют

гидрохимические показатели активного ила. Зольность активного ила, сырого

осадка определяется один раз в декаду. Пробы активного ила, сырого осадка на

определение зольности отбираются составные (средние, сборные). Составные пробы

(«составная» по ИСО 5667-10:1992(E); ГОСТ Р 51592) составляется из

нескольких разовых проб активного ила, осадка. Отбор проб возвратного ила на

определение зольности осуществляется в декадный анализ из среднедневной пробы,

составленной из разовых, отобранных каждый час за период 6-7 часов. Возвратный

ил отбирают из-под «гуся» или в зоне подачи ила из вторичных отстойников в

регенераторы или аэротенки. Если труба подачи возвратного ила заглублена, пробы

отбирают батометром-бутылкой на глубине подачи ила, в зоне максимального

перемешивания. Объем разовой пробы составляет 0,02 — 0,03 дм3, общий

объем объединенной пробы 2 дм3. Точность измерения объема пробы

должна быть не менее 5 % (ИСО 5667-10 «Качество воды. Отбор проб. Руководство

по отбору проб сточных вод»).

При отсутствии регенераторов зольность

ила определяется в сборном канале аэротенков или в конце последнего коридора

аэротенка.

Отбор проб сырого осадка из первичных

отстойников на определение зольности осуществляется ежедекадно. Составная проба

собирается из разовых проб, которые отбирают при каждой отгрузке осадка в течение

суток в день назначенного отбора проб. Таким образом, пробы отбирают 2 — 3 раза

в сутки зачерпыванием пробоотборником из трубопровода через 3 — 5 минут от

начала работы перекачивающего насоса трехкратно с интервалом между отборами не

менее 3 мин. Объем каждой отбираемой порции осадка 0,5 дм3. Все

отбираемые порции осадка сливают в ведро и перемешивают. После последнего

отбора пробу тщательно перемешивают и отбирают в стеклянную емкость,

объединенную пробу объемом 3 дм3 плотно закрывают крышкой и доставляют

в лабораторию.

При определении массовой концентрации

активного ила, дозы ила по объему и илового индекса, а также прозрачности

надиловой воды отбирают одну пробу отдельно из какого-либо узла сооружений

биологической очистки (сборные каналы аэротенков, конец коридора аэротенков,

регенераторы и т.д.). Проба иловой смеси в аэротенках-вытеснителях отбирается в

сборных каналах аэротенков или на водосливах, т.е. перед поступлением на

отстаивание во вторичные отстойники; или в конце аэротенков — 0,5 — 1,5 м от

перелива с противоположной стороны от зоны подачи воздуха (только в случае

безопасного прохода), если безопасные условия для отбора не обеспечены, пробы

отбирают со стороны, на которой установлена аэрационная система, в местах

интенсивного перемешивания. В аэротенках-смесителях пробы отбираются в сборных

каналах или непосредственно в аэротенке, в зоне, наиболее удаленной от места

поступления сточных вод.

При необходимости более подробного

обследования анализируется каждый узел биологической части сооружений. В этих

случаях пробы отбираются в каждом коридоре аэротенка 0,5 — 1,5 м от конца

коридора с противоположной стороны от зоны подачи воздуха; в регенераторе в

зоне регенерации, т.е. на расстоянии 0,5 — 1,5 м от конца регенератора; с

противоположной стороны от установленной системы аэрации (при наличии условий

для отбора).

При выборе места отбора проб следует

учитывать следующие обстоятельства:

— в потоке вод должна быть обеспечена

гомогенность (однородность), поэтому отбирать следует в местах интенсивного

перемешивания;

— необходимо отбирать пробу в середине

потока, где частицы переносятся с наибольшей скоростью, поэтому обеспечивается

наименьшее осаждение частиц активного ила;

— следует избегать запруженных мест или

зон застоя, где частицы ила склонны к осаждению;

— следует избегать мест с плавающими

отбросами (на них концентрируются активный ил, взвешенные вещества, коллоидные

органические вещества); с плавающими жирами, пятнами нефти;

— при отборе проб из трубы, следует

избегать отбора активного ила со дна трубы, отбор проб в трубе осуществляется

только в середине потока.

Для получения репрезентативных данных о

состоянии флокулообразования активного ила, его седиментационных свойств,

получения точных количественных и качественных характеристик состояния

биоценоза необходимо, чтобы такие показатели, как концентрация активного ила по

объему и весу, иловой индекс, прозрачность надиловой воды, подсчет индикаторных

организмов активного ила выполнялись в одной пробе.

Степень заполнения банок пробой активного

ила, воды может повлиять на изменение состава пробы при транспортировке и

хранении проб. Недостаточное заполнение посуды пробой воды, при сильном

встряхивании при транспортировке, может привести к:

— разбиванию агрегатов активного ила,

измельчение взвешенных частиц;

— потере летучих фракций по причине

взаимодействия с газовой фазой;

— окислению веществ и осаждению по этой

причине соединений тяжелых металлов (закисное железо);

— деградации органических веществ,

присутствующих в пробе.

Наполнение бутыли водой под пробку

создает условия отсутствия воздуха и кислорода под пробкой, уменьшает

взбалтывание содержимого сосуда при транспортировке, что может привести к:

— восстановлению некоторых загрязняющих

веществ или соединений за счет кислородной недостаточности и усилению

токсичности за счет образования метаболитов;

— ухудшению гомогенизации при

встряхивании или взбалтывании общего объема пробы.

Учитывая вышеперечисленное, при отборе

проб активного ила на гидробиологический анализ банки не заполняются под

крышку, а при отборе на гидрохимический анализ банки заполняются полностью, под

крышку.

При необходимости в дальнейшем заморозить

пробу, бутыль не следует наполнять полностью для предупреждения ее разрыва. Если

пробы требуется отстаивать, центрифугировать или фильтровать, то эти процедуры

должны предшествовать замораживанию.

Вначале приготовленную посуду для отбора

проб ополаскивают отобранной водой. Для анализа пробу отбирают повторно. Для

этого используют пробоотборник объемом не менее 500 см3. Первый раз

пробоотборник следует погрузить в воду на 3 мин, чтобы его температура

сравнялась с температурой воды, затем пробоотборник повторно погружают на

глубину 0,5 м и сразу же извлекают пробку, после наполнения бутыли

пробоотборник извлекают. Иловую смесь переливают в стеклянную бутыль объемом 6

дм3 (определение в двух повторностях) или в две бутыли по 3 дм3

так, чтобы все содержимое ковша было вылито. Если повторные определения не

проводятся, достаточно отобрать 3 дм3. Отбор повторяют до тех пор,

пока не наберется 5,8 — 5,9 дм3 иловой смеси. Банки или флаконы,

заполняют до краев и закрывают без пузырьков воздуха пришлифованными

стеклянными пробками или полиэтиленовыми крышками. Под полиэтиленовые крышки

подкладывают стерильные тефлоновые прокладки или из алюминиевой фольги. Пробы

упаковывают в деревянные ящики для переноски проб и прокладывают бумагой или

ветошью. Отобранная проба снабжается этикеткой, на которой указывается дата,

время и место отбора. При взятии проб измеряют температуру иловой смеси. Для

этого используют термометры с ценой деления 0,1 °С. Для определения температуры

на месте взятия пробы, 1 дм3 воды наливают в склянку, нижнюю часть

термометра погружают в воду и через 5 мин отсчитывают показания, держа его

вместе со склянкой на уровне глаз. Точность определения ± 0,5 °С, Бутыль

немедленно доставляют в лабораторию.

Пробы на гидрохимический анализ активного

ила не консервируют. Пробы активного ила на определение дозы ила по объему и

весу, илового индекса, прозрачности надиловой воды не рекомендуется хранить.

Время от отбора пробы до ее анализа необходимо сократить до минимума, к анализу

следует приступать сразу после отбора пробы, но не позднее 6 часов с момента

взятия пробы, после того как температура смеси активного ила сравняется с

температурой помещения. При невозможности проведения анализа в указанный срок

пробы активного ила охлаждают до +4 °С. Хранить пробы следует не более 24 часов

после отбора при температуре 3 — 4 °С.

Хранить пробы активного ила и сырого

осадка на определение зольности следует не более трех суток при температуре +2

— +4 °С. Перед началом выполнения измерений температуру иловой смеси или осадка

доводят до комнатной температуры.

При необходимости перевозки проб в

удаленную от очистных сооружений лабораторию, проба на гидробиологический

анализ отбирается отдельно, не заполняется под крышку (см. «Методическое

руководство по гидробиологическому и бактериологическому контролю процесса биологической

очистки на сооружениях с аэротенками ПНД Ф СБ. 14.1.77-96»). Для лучшей

сохранности в жаркую погоду пробы транспортируют в контейнерах-холодильниках

при температуре от +4 °С до +10 °С. В холодный период года контейнеры должны

быть снабжены термоизолирующими прокладками, обеспечивающими предохранение проб

от промерзания. При транспортировке не следует держать пробы на свету.

При отборе пробы составляют акт или

протокол отбора проб по утвержденной форме. На бутыль наклеивают водостойкую

этикетку или пишут несмываемым водой маркером с указанием номера пробы, места,

даты и времени ее отбора.

Пробы, поступающие в лабораторию для

исследования, регистрируют в журнале учета с обязательным указанием числа

емкостей и номера протокола отбора проб для каждой пробы.

В лаборатории содержимое бутыли с

отобранной пробой тщательно перемешивается и разливается в двух повторностях

следующим образом для одной повторности:

а) 1 дм3 — в литровый мерный

цилиндр, калиброванный от самого дна для определения дозы ила по объему;

б) 1,5 дм3 — в склянку для

отстаивания и определения прозрачности надиловой воды;

в) 100 см3 — в цилиндр объемом

100 см3 для определения дозы ила по весу;

г) 100 см3 — в стакан для

гидробиологического анализа и хранения.

3 Методика выполнения измерений дозы ила по объему и

расчет илового индекса

3.1 Назначение

и область применения

Методика определения илового индекса предназначена для

расчета илового индекса с учетом дозы ила по объему за 30 минут отстаивания и

массовой концентрации активного ила (дозы ила по весу).

Доза ила по объему характеризует

седиментационные свойства активного ила, т.е. способность его к осаждению.

Иловой индекс — это объем 1 грамма сухого ила занимаемый им за 30 минут

отстаивания в 1 дм3 цилиндре. Иловой индекс также характеризует

седиментационные свойства ила, но уже с учетом его сухой массы.

3.2 Принцип метода

Метод заключается в отстаивании в

цилиндре вместимостью 1 дм3 иловой смеси в течение 30 минут и

измерении занимаемого илом объема после отстаивания. Иловой индекс рассчитывают

делением численных значений дозы по объему на численные значения массовой

концентрации (дозы по весу) активного ила.

3.3 Метрологические характеристики

При соблюдении всех регламентированных

условий и проведении анализа в точном соответствии с данной

методикой значение погрешности (и ее составляющих) результатов измерений не

превышает значений, приведенных в таблице 3.1.

Таблица 3.1

|

Диапазон значений илового индекса, см3/г |

Показатель |

Показатель |

Показатель |

Предел n = 2 |

|

От |

25 |

7 |

12 |

19 |

|

Св. |

12 |

4 |

6 |

11 |

|

Св. |

10 |

3 |

5 |

8 |

|

Св. |

6 |

2 |

3 |

5,5 |

3.4 Средства измерений, посуда

Для проведения определений по данной

методике применяют следующие средства измерений и посуду:

секундомер;

цилиндр вместимостью 1000 см3

второго класса точности (ГОСТ

1770-74);

воронки лабораторные (ГОСТ

25336).

Примечание

— Допускается применение других средств измерений и посуды с

метрологическими и техническими характеристиками не хуже приведенных, выше.

3.5 Условия безопасного выполнения анализа.

Подготовка к выполнению измерений, отбор проб

Условия безопасного выполнения анализа по

пункту 1.1.

Подготовка к выполнению измерений, отбор и хранение проб по пункту 1.2.

3.6 Выполнение измерений

3.6.1 Отобранную иловую

смесь выдерживают в лабораторном помещении, пока ее температура не сравняется с

комнатной. После этого иловую смесь тщательно перемешивают, наливают в цилиндр

вместимостью 1 дм3, который ставят на горизонтальную поверхность

стола, включают секундомер и через каждые 3 мин отмечают объем в см3,

занимаемый оседающей массой активного ила. Через 30 мин отстаивания записывают

окончательное значение дозы ила по объему, выраженное в см3.

Результат округляют до целых см3.

3.6.2 Повторяют процедуру по 3.6.1.

Примечание — Требуется

наблюдение за объемом оседающей массы ила каждые 3 мин отстаивания для

определения скорости, плавности, равномерности осаждения активного ила, что

является характеристикой его хороших седиментационных свойств, как и

способность ила, занимать наименьший объем после 30-минутного отстаивания.

3.6.3 Наблюдения проводят в прохладном

помещении, вдали от источников тепла, так как при температуре выше 25 °С во

время наблюдений может произойти всплывание осевшего активного ила вследствие

денитрификации. В жаркое время года пробу перед анализом охлаждают до (18 — 20)

°С в холодильнике.

3.7 Обработка результатов

3.7.1 Иловой индекс I,

см3/г, рассчитывают после того, как получены значения дозы ила по

сухому весу и объему. Результат получают от деления численных значений дозы ила

по объему V (см3/дм3) на дозу ила по сухому

веществу d (г/дм3) по формуле (3.1)

(3.1)

3.7.2 Контроль приемлемости проводят по

(2.7.3 — 2.7.4), при этом принимают X равным I,

см3/г, и применяют показатели точности по таблице 3.1.

3.7.3 Оформление результатов измерений —

по 2.7.5.

3.8 Контроль качества результатов измерений, при

реализации методики в лаборатории

Контроль качества результатов измерений,

при реализации методики в лаборатории — по 2.8.

Библиография

Жмур Н.С. Методическое руководство по

гидробиологическому и бактериологическому контролю процесса биологической

очистки на сооружениях с аэротенками ПНД Ф СБ 14.1.77-96. — М.: АКВАРОС, 1996.

— 65 с.

Международный стандарт ИСО 5667-10:1992

Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору сточных вод.

ГОСТ Р 51592-2000 «Вода Общие

требования к отбору проб»

ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность

(правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» Части 1

— 6.

Методика

технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации.

— М.: Стройиздат, 1977.

Приложение А

Документированная процедура управления отбором проб

|

№ п/п |

Процедура |

Ответственный |

Документальное |

|

1 |

Подготовка к пробоотбору |

Пробоотборщик или лаборант или |

Инструкция отбора проб Инструкция по ТБ |

|

1.1 |

Подбор посуды, инструмента, |

Пробоотборщик или лаборант или |

Методики выполнения измерении или |

|

1.2 |

Контроль посуды (сомнительные |

Пробоотборщик или лаборант или |

Запись выборочного контроля |

|

1.3 |

Контроль инструментария (пробоотборник, |

Пробоотборщик или лаборант или |

Запись в журнале или в акте, |

|

2 |

Отбор проб |

Пробоотборщик или лаборант или |

|

|

2.1 |

Регистрация процедуры и факта |

Пробоотборщик или лаборант или |

Журнал регистрации проб, или |

|

3 |

Транспортировка |

Пробоотборщик или лаборант или |

Срок транспортировки |

|

4 |

Передача на анализ |

Пробоотборщик или лаборант или |

Регистрация проб, принятых на |

Приложение Б

Шрифт Снеллена для

чтения через столб воды при измерении прозрачности

Шрифт Снедлена № 1 для чтения через столб

воды при измерении прозрачности повторен несколько раз для удобства пользования

1,0

научная санитарная оценка питьевой воды и источников

водоснабжения представляет одну из самых сложных проблем санитарной экспертизы

5 4 1 7 8 3 0 9

1,0

научная санитарная оценка питьевой воды и источников

водоснабжения представляет одну из самых сложных проблем санитарной экспертизы

5 4 1 7 8 3 0 9

1,0

научная санитарная оценка питьевой воды и источников

водоснабжения представляет одну из самых сложных проблем санитарной экспертизы

5 4 1 7 8 3 0 9

Приложение В

Свидетельства об

аттестации МВИ

|

|

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ |

|

119361 Москва, Озерная ул., д. 46 |

E-mail: analyt-vm@vniims.ru |

Тел. (495) 437 9419 Факс: (495) 437 5666 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 103-07

ОБ АТТЕСТАЦИИ

МВИ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

ИЛОВОГО ИНДЕКСА

Методика выполнения измерений илового

индекса, разработанная ООО «АКВАРОС», аттестована в соответствии с ГОСТ

Р 8.563-96, ГОСТ Р ИСО 5725-2002.

Аттестация осуществлена по результатам

экспериментальных исследований МВИ.

В результате аттестации установлено, что

МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает

основными метрологическими характеристиками, приведенными на обороте настоящего

свидетельства.

При реализации методики в лаборатории

обеспечивают контроль стабильности результатов анализа на основе контроля

стабильности среднеквадратического отклонения промежуточной прецизионности.

Дата выдачи 11 декабря

2007 года

|

Заместитель директора |

В.Н. Яншин |

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

|

Диапазон |

Показатель при |

Показатель |

Показатель |

Предел n = 2 |

|

От 10 до 100 |

25 |

7 |

12 |

19 |

|

Св. 100 до 300 |

12 |

4 |

6 |

11 |

|

Св. 300 до 500 |

10 |

3 |

5 |

8 |

|

Св. 500 до 980 |

6 |

2 |

3 |

5,5 |

|

Начальник отдела |

Ш.Р. Фаткудинова |

|

|

Научный сотрудник |

С.В. Вихрова |

Иловый индекс, характеризующий состояние активного ила и его седиментационные свойства, в контрольном и опытных аэротенках не меняется. Добавление водопроводного осадка не оказало влияния на процесс нитрификации сточных вод в аэротенке. Количество нитратов в очищенной сточной воде в контрольном и опытных аэротенках при дозах водопроводного осадка 50 и 100 мг/л практически не изменилось.[ …]

Иловый индекс равен объему в миллилитрах, занимаемому 1 г сухого вещества активного ила через 30 мин отстаивания в цилиндре. Пробу смеси с илом, содержащую 0,3 г сухого вещества, тщательно взбалтывают, наливают до черты в цилиндре на 100 мл и отстаивают в течение 30 мин. Отмечают объем, занимаемый илом, в миллилитрах или в процентах и определяют сухое вещество активного ила в граммах.[ …]

Иловый индекс регенерированного ила составлял от 39 до 52. Биокоагуляторы не показали достаточной устойчивости в работе, и в некоторые периоды наблюдался вынос ила; работа лад ними еще не считается законченной.[ …]

Иловый индекс может быть гипотетически соотнесен с количеством и концентрацией возвратного ила (рис. 11.29). В приведенных далее математических соотношениях предполагается, что вторичный отстойник очистной системы идентичен градуированному цилиндру, используемому при определении илового индекса. Такое предположение оправдано в случае продленной аэрации, в то время как в процессе высокоскоростной аэрации может наблюдаться значительное расхождение между оса-ждаемостью ила в действительном отстойнике и лабораторном цилиндре.[ …]

Иловый индекс (объемный) (ИИ) дает информацию о флокуляции и осаждаемости ила. По определению, ИИ — это величина обратная концентрации ила в иловой фазе после получасового отстаивания в стеклянном цилиндре.[ …]

Иловый индекс—объем в мл 1 г ила—характеризует качество ила. Практика показала, что для промышленных вод качество и прирост ила часто лимитируют нагрузку и ход биологического процесса. Перед проектированием аэротенков для промышленных вод необходима опытная проверка хода окисления загрязнений и работы аэротенка в полупроизводственных условиях. Устойчивость работы аэротенка для данного состава сточных вод может считаться доказанной, если опытный аэро тенк хорошо работал не менее 3 месяцев.[ …]

На иловый индекс, концентрацию внеклеточных полисахаридов, содержание растворенных газов влияют повышенные нагрузки на аэротенк, низкие удельные расходы воздуха, снижение pH. Улучшение этих показателей путем оптимизации режима биологической очистки сточных вод позволит в значительной степени повысить эффективность сгущения активного ила флотацией.[ …]

Величина илового индекса зависит от состава сточных вод и равна, см3/г: для заводов синтетического каучука — 40—70; химических комбинатов — 50—90; нефтеперерабатывающих заводов— 70—100; целлюлозно-бумажных комбинатов — 150—200; заводов искусственного волокна — 200—250; для бытовых сточных вод — 80—120.[ …]

Величина илового индекса 70 см3/ г обеспечит быструю седиментацию активного ила во вторичном отстойнике при минимальном его выносе с очищенной водой.[ …]

Величина илового индекса 1 определяется при разбавлении иловой смеси до 1 г/л и зависит от концентрации ила. Для городских сточных вод и основных видов промышленности она определяется по табл. 5.5.[ …]

При увеличении илового индекса свыше 100 мг/л резко увеличивается нагрузка на илоуплотнители, что приводит к нарушению всей цепочки сооружений по обработке осадка.[ …]

Для определения илового индекса необходимо определить объбм ила после 30 минут отстаивания (см. «Динамика оседания ила») и концентрацию активного ила (см. «Концентрация активного ила»).[ …]

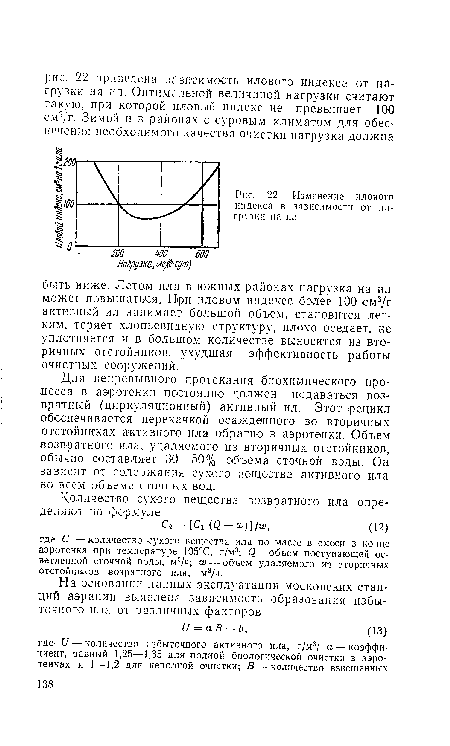

| Изменение илового индекса и зависимости от нагрузки на ил |  |

Ил хорошо оседал; средний иловой индекс ¿>ыл равен 44. В отдельных опытах БПКполн очищенной воды была несколько увеличенной: при колебании от 26 до 9 мг О2/л она в среднем составляла около 19 мг О2/л, но в то же время эффект очистки по БПКполн равнялся 96,5%.[ …]

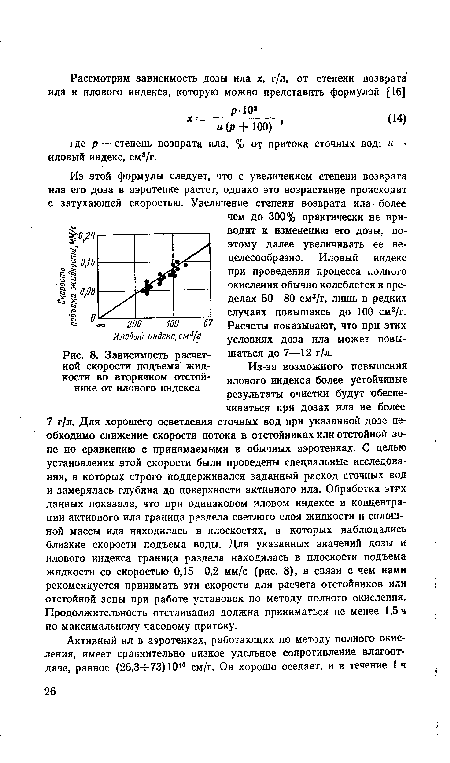

Из-за возможного повышения илового индекса более устойчивые результаты очистки будут обеспечиваться при дозах ила не более 7 г/л. Для хорошего осветления сточных вод при указанной дозе необходимо снижение скорости потока в отстойниках или отстойной зоне по сравнению с принимаемыми в обычных аэротенках. С целью установления этой скорости были проведены специальные исследования, в которых строго поддерживался заданный расход сточных вод и замерялась глубина до поверхности активного ила. Обработка этих данных показала, что при одинаковом иловом индексе и концентрации активного ила граница раздела светлого слоя жидкости и сплошной массы ила находилась в плоскостях, в которых наблюдались близкие скорости подъема воды. Для указанных значений дозы и илового индекса граница раздела находилась в плоскости подъема жидкости со скоростью 0,15—0,2 мм/с (рис. 8), в связи с чем нами рекомендуется принимать эти скорости для расчета отстойников или отстойной зоны при работе установок по методу полного окисления. Продолжительность отстаивания должна приниматься не менее 1,5 ч по максимальному часовому притоку.[ …]

Активный ил хорошо осаждался, иловый индекс равен 40—60, зольность ила колебалась в пределах 20—30%. По биологическим показателям активный ил был хороший.[ …]

Величина отношения концентрации иловой смеси к концентрации осевшего ила зависит в основном от илового индекса или динамики осаждения ила. Эху зависимость можно ввести автоматически с помощью корректирующих цепей и соответствующего измерителя или периодически вручную по лабораторным анализам.[ …]

Ил был хорошего качества; хорошо оседал, иловый индекс составлял в среднем 120, а зольность ила—11%.[ …]

Показателем качества активного ила является его иловый индекс. Под иловым индексом понимают объем активного ила в мл после отстаивания в течение 30 мин, отнесенный к 1 г сухого вещества ила. При нормальном состоянии активного ила его иловый индекс не превышает 100 см3/г. При большем его значении отстаивание иловой смеси во вторичных отстойниках после аэротенков происходит медленно и наблюдается значительный вынос ила из отстойников. Это может привести к уменьшению и даже ликвидации активного ила в аэротенках и нарушению в них процесса очистки.[ …]

Показателем способности активного ила к оседанию является иловый индекс — объем, занимаемый I граммом активного ила после 30 — минутного отстаивания.[ …]

| Зависимость расчетной скорости подъема жидкости во вторичном отстойнике от илового индекса |  |

Через 30 мин отстаивания фаза ила составляет 400 мл, вода над илом прозрачна. Определите иловый индекс, индекс плотности ила и объем ила (%).[ …]

Важнейшим свойством активного ила является его способность к оседанию. Свойство оседания описывается величиной илового индекса, представляющего собой сбъем в мл, занимаемый 1 г ила в его естественном состоянии после 30-минутного отстаивания. Илы с индексом до 120 мл/г оседают хорошо, с индексом 120—150 мл/г — удовлетворительно, а при индексе свыше 150 мл/г — плохо. Плохая оседаемость ила влечет за собой повышенный вынос его с очищенной водой и, следовательно, ухудшение качества их очистки.[ …]

Кроме контроля за такими показателями, как БПК жидкости на входе и выходе из аэротенка, концентрация активного ила, иловой индекс растворенного кислорода и др. (которые характеризуют биохимический процесс), необходим контроль и за специфичными для каждой системы аэрации факторами.[ …]

Измерения электрофоретической подвижности хлопьев активного ила показрли, что средняя подвижность прямо пропорциональна иловому индексу, который, в свою очередь, является логарифмической функцией отношения аммонийного азота к растворимым фосфатам. Последнее указывает на то, что на иловый индекс оказывают влияние метаболические процессы, протекающие в клетках, которые изменяют характер поверхности хлопьев активного ила.[ …]

Увеличение степени возврата свыше 300% практически не приводит к увеличению дозы ила, поэтому дальнейшее увеличение степени возврата нецелесообразно» Иловый индекс при проведении процесса полного окисления обычно колеблется в пределах от 50 до 80, лишь в редких случаях повышаясь до 100. Расчеты показыва-ют, что при этих условиях доза ила может повышаться до 7—12 г/л.[ …]

Наибольшим недостатком при эксплуатации аэротенков, резко нарушающим весь процесс очистки, является «вспухание» активного ила, имеющего при этом высокое значение илового индекса (более 150 мл/г). При «вспухании» ил становится мелким, иловая вода мутной, а вода после отстаивания во вторичных отстойниках не имеет обычного «блестящего» оттенка.[ …]

| Направление и величины скоростей движения жидкости в отстойниках со скребками |  |

Хотя до сих пор не найдены количественные связи между фо и основными технологическими показателями биохимической очистки (нагрузкой по БПК, количеством растворенного кислорода, иловым индексом и др.), качественные связи между ними весьма убедительны. Так, например, исследования неизменно показывают идентичность закономерностей измерения редокс-потенциала и количества кислорода в процессах биохимической очистки, правда, со сдвигом во времени. Особого внимания заслуживает связь между фо и БПК, поскольку данные о БПК получают только в результате многосуточного анализа, а измерение фо можно вести непрерывно.[ …]

Очищенная жидкость характеризовалась почти полным отсутствием сульфитов и тиосульфатов, а ее БПКполн не превышала 15 мг Оï/л, составляя в среднем около 10 мг О2/л. Ил хорошо оседал; средний иловый индекс был равен 102. Активная реакция pH очищенной жидкости колебалась от 7,1 до 3,2 и в среднем составляла 5,3 .[ …]

Лабораторные исследования, проводимые для контроля очистных систем, в которых используется активный ил, состоят в проведении анализов для определения растворенного кислорода, концентрации активного ила, илового индекса БУ1 и концентрации ВПК и взвешенных веществ в очищенной воде. Величина расхода и концентрация ВПК исходной сточной воды необходимы для вычисления нагрузки по органическим загрязнениям, отношения Р/М и периода аэрации. Концентрация возвратного активного ила, качество очищенной воды, удаляемой из вторичного отстойника, отбор проб для определения высоты илового слоя в отстойнике и иловой индекс дают информацию, позволяющую установить процент рециркуляции, необходимый для оптимальной эффективности процесса и максимальной концентрации сбрасываемого ила.[ …]

Для повышения дозы активного ила в аэротенке необходимо резко увеличить концентрацию микроорганизмов в возвратном активном иле, которая зависит от способности активного ила к осаждению, характеризуемой значением илового индекса. Уменьшение илового индекса от 150 до 50 мл/г позволяет повысить дозу активного ила в аэротенке от 2,5 до 6 г/л [479, с. 40].[ …]

Для уменьшения объема аэротенка и увеличения времени между выгрузками избыточного активного ила желательно поддерживать высокие дозы ила в аэротен-ке. Доза активного ила в аэротенке зависит от степени возврата ила, илового индекса и от принятых параметров отстойников или отстойной зоны в аэротенках-от-стойниках.[ …]

Активный ил относится к суспензиям, состоящим в основном из частиц меньше I мм. Доля активного ила при очистке нефтесодержащих стоков поддерживается на уровне 4-6 г/л, чем сильнее загрязнен сток, тем выше должна .быть концентрация активного ила. Важным показателем является иловый индекс — объем, занимаемый после 30 мин отстоя илом, содержащим I г сухого вещества, мл. Чем ил лучше отстаивается и чем плотнее осадок, тем меньше его уносится с очиненной водой. Величина илового индекса для аэротенков составляет 70-100 мл.[ …]

Исследования, проведенные с добавлением в исходную воду 25—£0% осадка, показали, что для улучшения фильтрационных характеристик оптимальной дозой является добавление 50% осадка, а для улучшения седиментационных характеристик — 25%. Влияние дозы осадка, добавляемого в умягчаемую воду, на иловый индекс и удельное сопротивление выпадающего в отстойнике осадка показано на рис. 3.[ …]

При окислительной мощности сооружения 1000 г/м3 и периоде аэрации 12 час. очищенная вода по всем показателям была также вполне удовлетворительной, но вследствие сильного развития зооглеи-ремигеры происходило вспухание активного ила. Увеличение количества подаваемого воздуха не улучшило отделения ила от воды. Иловый индекс достигал 100—169.[ …]