Предложение –

минимальная

коммуникативная единица языка

(лекция Осетрова И.Г.). По мнению Бабайцевой,

наиболее полное определение предложению

дал В.В. Виноградов: Предложение

— грамматически оформленная по законам

данного языка целостная единица речи,

являющаяся главным средством формирования

выражения и сообщения мысли.

В русском синтаксисе выделяют собственно

простое предложение и предикативную

часть.

Предложение

способно классифицироваться по принципам

(не раскрываю, это известно):

I

Структурный

1)В зависимости

от предикативных частей:

— простые

— сложные

2)по

составу главных членов:

— односоставные

— двусоставные

3) по наличию/

отсутствию обязательных членов

предложения:

— полные

— неполные

II

Семантический

Деление предложений

на простые и осложнённые основывается

на противопоставлении элементарной

конструкции и более сложной в смысловом

(семантическом) отношении.

1)

— утвердительные

— отрицательные

(общеотрицательные, когда не

перед

сказуемым, частноотрицательные, когда

перед другим членом предложения.

2) по

особенностям предикативных значений

предложения

— личные

(определительные: Во

глубине сибирских руд храните гордое

терпенье.,

неопределитетельные: По

улицам слона водили.,

обобщенные: Сделал

дело — гуляй смело)

— внеличные

(инфинитивные —Долго

петь и звенеть пурге)

— предметные (Ни

огонька)

III Функциональный

-

По типу суждений

(цели высказывания)

— повествовательные

(Погода

была тёплая)

— вопросительные

(общевопросительные – нет вопросительных

слов: Ты

видел её?

Частновопросительные: Кто

купил тебе шубу?

— побудительные

(Дай мне

денег)

Основные

признаки предложения, которые выделяют

предложение из других синтаксических

единиц:

-

Интонационная

завершённость

(логическое ударение) Интонация

предложения

имеет замкнутую структуру – начало,

развитие, завершение. Интонация –

логическое выделение с помощью голоса

наиболее значимых моментов предложения.

Она связана с линейным характером

предложения, т. е. с последовательным

произнесением составляющих его слов.

В структуру интонации входят основные

акустические показатели: сила голоса,

высота тона, темп речи, наличие, место

и длительность пауз, тембр. Интонацию

конкретного предложения составляет

совокупность изменений (модуляций)

силы, высоты, темпа и тембра. -

семантическая

организованность —

семантическое соответствие включенных

в предложение слов семантике конструкций:

— лексическая

сочетаемость (он

надел/ одел свежую рубашку)

— соответствие

лексического состава предложения с

синтаксической структурой (пару-

5 лет – не

все лексические единицы могут быть

включены в предложение)

— не допустимы

логически ложные фразы: Киев

– столица России

-

грамматическая

организованность – формальная

зависимость членов предложения друг

от друга, (должны быть связаны слова

между собой) при этом существует иерархия

связи: один из членов предложения

является абсолютно независимым

(подлежащее в двусоставном) -

предикативность,

Виноградов отмечал как: отношение

содержания высказывания к действительности.

Минимальная

единица, способная к выражению

предикативности, – простое предложение.

Предикативность

проявляется и раскрывается в синтаксических

категориях модальности,

времени и лица.

Каждая из

них имеет свое содержание и средства

выражения.

Синтаксическое

лицо –

категория

указывающего характера.

Она проявляется либо в непосредственном

приписывании действия, признака

говорящему, собеседнику или третьему

лицу либо в сопоставлении субъекта,

деятеля с говорящим. (Так вот в чем

прелесть, она- в падении!»). Средствами

выражения синтаксического лица являются

личные формы глаголов, личные местоимения

и конструктивные особенности предложения.

Также синтаксическое лицо может иметь

значение неопределенное или обобщенное

(В саду поют).

1.Первое

лицо

выражается:

а) глагол

1 и 2 лица (Считаю

дни до нашей встречи)

б) ед.

мн. число личного местоимения (Мы

уходим на рассвете)

в) в форме императива

(повелительное наклонение) совместного

действия (Пойдём

пройдёмся)

2. Второе

лицо:

а) 2 лицо ед./мн.

числа (Ты

знаешь его)

б) глаголы настоящего

и будущего времени ед./ мн. числа 2 лица

(Вы пойдёте

на концерт?)

в) глагол в форме

повелител. (Любите

жизнь!)

г) обращения (Оля,

когда вернёшь мне долг?)

3. Третье

лицо:

а) 3 лицо ед./мн.

число глагольного слова (Придёт

серенький волчок)

б) местоимение 3

лица (Он

знает всё сам)

в) местоим – сущест

(Он говорил

мне)

4. Неопределённоличность

В предложениях

неопределённо – личного характера

(Меня ждут)

5.Обобщенноличность

а) обобщённо –

личные предложения (Цыплят

по осени считают)

б) обобщенно –

предметные (Ищи

уголку в стоге сена)

в) обобщённые

предложения инфинитивного характера

(Красть –

так миллион)

Синтаксическое

Время

— это категория

предложения, определяющая время события

с моментом речи. С

помощью глагольных форм времени оно

может быть обозначено конкретно – как

предшествующее моменту речи, совпадающее

с ним или последующее. Синтаксическое

время может проявляться и в виде

вневременности, т.е. без определенного

соотношения с моментом речи (Лежачего

не бьют).

|

Временная |

Временная |

|

1.Прошедшее

а) глагол прошедшего

б) конструкции

в) междометные

г) настоящее

2.Будущеещее

В форме будущего

3. Настоящее

а) в прямом

б) нулевая связка в) |

1. Глаголы

2. Инфинитивные 3. |

Модальность

– семантико

– синтаксическая категория, выражающая

отношение говорящего к действительности

(где, кто, как) и к содержанию высказывания.

Имеет 2 основных значения:

-

реальность:

а) изъявительное

наклонение в прямом значении (сижу,

читаю);

б) с помощью нулевой

связки (Папа

у Васи силён в математике);

в) в обобщенно —

личных предложениях с 1 степенью обобщения

(Идёшь,

бывало, в буфет, а там полкурса);

г) конструктивно

– синтаксические именные односоставные

предложения (Ни

минуты отдыха)

-

ирреальность:

а) Условность

(Если бы вы знали);

б) побуждение

+ глаголы прош. времени в значении

побуждения (Пошли

на второй этаж);

в) значение

долженствования (Он

кашу заварил, а мне расхлёбывай);

г) значение

неизбежности (Быть

грозе великой);

д) невозможности

(Не нагнать

тебе бешеной тройки);

е)

значение нецелесообразности (Не

бей Фому за Ерёмину вину)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Предложение. Грамматическая основа

Предложение: понятие, признаки и значение

Предложение — это синтаксическая единица, содержащая мысль и состоящая из одного или нескольких слов. При помощи предложения можно выразить мысли и чувства, приказ, просьбу и т.д. Например: Утро. Солнце поднимается из-за горизонта. Отвори окно! Какое чудесное утро!

Предложение является минимальной единицей высказывания. В предложениях слова связаны между собой синтаксическими связями. Следовательно, предложения можно определить как цепочки синтаксически связанных слов. Благодаря этому даже в тексте без знаков препинания (например, в памятниках древнерусской письменности) можно догадаться, где кончается одно предложение и начинается другое.

Отличительные признаки предложения:

- Предложение — это высказывание о чём-либо в виде сообщения, вопроса или побуждения.

- Предложение — основная единица общения.

- Предложение обладает интонационной и смысловой законченностью.

- Предложение имеет определённое строение (структуру). Его ядром является грамматическая основа.

- Предложение обладает лексическим и грамматическим значением.

Лексическое значение предложения — это его конкретное содержание. Зима выдалась снежной и морозной.

Грамматическое значение предложения — это общее значение предложений одинакового строения, отвлечённое от их конкретного содержания. Она отправилась на экскурсию (лицо и его действие). Путники замерзли и устали (лицо и его состояние).

Типы предложений

По смыслу и интонации предложения бывают повествовательные (содержат сообщение), вопросительные (содержат вопрос), восклицательные (произносятся с сильным чувством, с восклицанием), побудительные (побуждают к действию), например: Золотая Москва всех лучше. Тебе смешно? А какие звёзды! Подымай меч выше! (По И. Шмелеву)

По наличию второстепенных членов как односоставные, так и двусоставные предложения могут быть нераспространёнными (нет второстепенных членов) и распространёнными (второстепенные члены есть), например: Я дремлю (простое двусоставное нераспространённое предл.). На стеклах лед нарос буграми (простое двусоставное распространённое предл.).

По наличию или частичному отсутствию членов предложения предложения могут быть полными и неполными, например: В холодном зале таинственно дремлет ёлка (полное предложение). Стакан — копейка (неполное предл., выпущено сказуемое стоит). (По И. Шмелеву)

Грамматическая (предикативная)

основа предложения

Предложения имеют грамматическую основу, состоящую из подлежащего и сказуемого или одного из них. Например: Мороз. Беленькая красавица берёзка. Мне боязно. Стоит над Москвой радуга. (По И. Шмелеву)

Грамматическая основа может включать как оба главных члена предложения, так и один из них — подлежащее или сказуемое. Звёзды меркнут и гаснут. Ночь. Морозит. (И. Никитин)

По строению грамматической основы простые предложения делятся на двусоставные (с двумя главными членами) и односоставные (с одним главным членом): Гремят трубы в сенях. Пахнет натертыми полами, мастикой, ёлкой. Вот мороз! (По И. Шмелеву)

По количеству грамматических основ предложения делятся на простые (одна грамматическая основа) и сложные (две или несколько основ, связанных друг с другом по смыслу, интонационно и с помощью лексических средств).

Например: Наше Рождество подходит издалека (простое предл.). Под иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди (сложное предл.). (По И. Шмелеву)

Отличие предложения от словосочетания

Предложение — это всегда законченная мысль, в отличие от словосочетания, которое представляет собой лишь один какой-то фрагмент предложения и не является относительно законченным сообщением. Предложение:

- имеет грамматическую основу, состоящую из одного или двух главных членов;

- характеризуется интонационной и смысловой законченностью;

- служит для сообщения, побуждения, вопроса, а также может быть восклицательным.

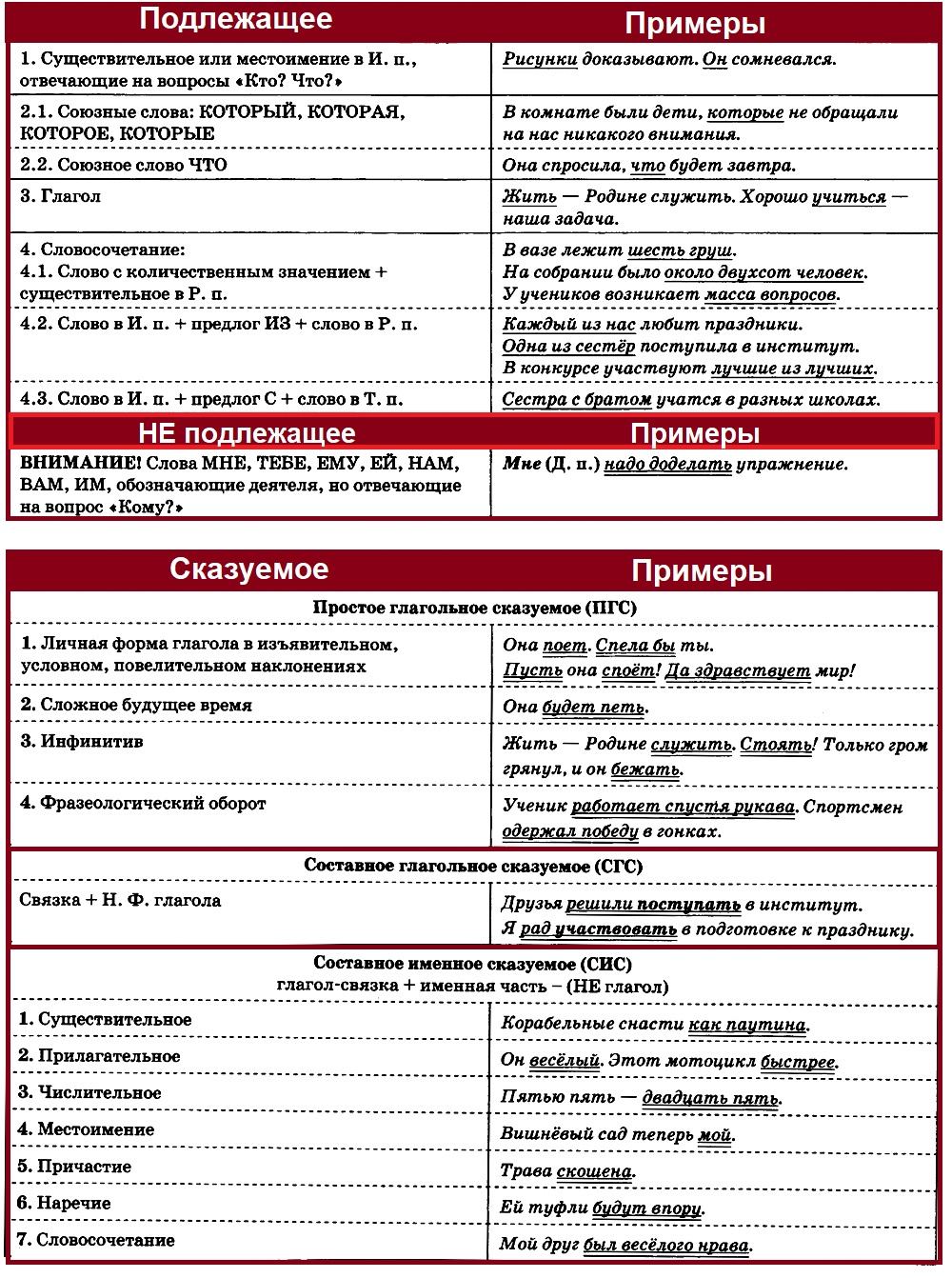

Подлежащее и сказуемое

Подлежащее — главный член предложения, который связан со сказуемым и отвечает на вопросы именительного падежа кто? или что?

Способы выражения подлежащего:

- Имя существительное в именительном падеже или другая часть речи, употреблённая в значении имени существительного. Между тем небо (сущ.) продолжало расчищаться. Наши павшие (прич) — как часовые.

- Местоимение в именительном падеже. Ты цветёшь одиноко, да и мне не вернуть этих снов золотых, этой веры глубокой (А. Блок).

- Неопределённая форма глагола. Работать было не трудно, а главное — весело (П. Павленко).

- Фразеологизмы. Золотые руки были у этого мастера (П. Бажов).

- Неделимое словосочетание. Мы с товарищем выехали до восхода солнца (М. Шолохов).

Сказуемое — главный член предложения, который связан с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? кто он такой? Отговорила роща золотая (С. Есенин).

Грамматическое значение сказуемого выражается глаголом в форме одного из наклонений:

- изъявительное: Лошадёнка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина (А. Чехов). Толпа напоминала тёмный вал океана (М. Горький).

- условное: Таких две жизни за одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог (М. Лермонтов).

- повелительное: Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось… (С. Есенин)

Сказуемое может быть простым и составным. Подробнее в конспекте «Главные члены предложения».

Способы выражения

грамматической основы предложения

Конспект урока «Предложение. Грамматическая основа».

Следующая тема: Второстепенные члены предложения

Предложение — это слово или несколько слов, которые связаны между собой грамматически и по смыслу.

Основные признаки предложения

1. Предложения выражают связную, законченную мысль.

Пример.

В реке журчала и плескалась прозрачная вода. — В реке журчала. Из первого предложения читателю понятен смысл, во втором высказывании мысль не закончена, это не предложение.

2. Слова в предложении связаны между собой грамматически и по смыслу.

Пример.

В реке журчала и плескалась прозрачная вода. От каждого слова в этом предложении можно задать вопрос к другому слову: вода (Какая?) прозрачная; вода (Что делала?) журчала и плескалась; журчала и плескалась (Где?) в реке.

3. В предложении всегда есть грамматическая основа — главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). Грамматическая основа может состоять из одного слова — подлежащего или сказуемого.

Пример.

Солнце восходит на востоке. — Грамматическая основа предложения — солнце восходит.

Майский день. — В предложении грамматическая основа состоит только из подлежащего день.

Весною рано рассветает. — В предложении грамматическая основа состоит только из сказуемого рассветает.

4. Предложение произносится с разной интонацией в зависимости от того, какая цель у говорящего. В устной речи интонация выражается с помощью пауз, тона и громкости голоса. В выражении интонации на письме помогают знаки препинания.

Пример.

Когда ты будешь делать уроки? — Вопросительная интонация; так произносят фразу, когда хотят получить ответ на вопрос.

Когда ты будешь делать уроки?! — Восклицательная интонация; так произносят фразу, когда хотят призвать к чему-либо, показать сильное удивление.

Когда ты будешь делать уроки… — Повествовательная интонация; так произносят фразу, когда хотят о чём-то рассказать, сообщить, но прерываются.

Виды предложений

1. По цели высказывания.

| Повествовательное |

Используется для того, чтобы сообщить, сказать о чём-нибудь. В конце предложений ставятся точка, восклицательный знак, многоточие |

| Вопросительное |

Используется для того, чтобы задать вопрос. В конце предложений ставится вопросительный знак |

| Побудительное |

Используется для того, чтобы попросить, приказать, потребовать: для этого используются глаголы (1)-го и (2)-го лица, обозначающие просьбу, приказ (угощайся, подумай, подойди, возьмите и т. д.). В конце предложений ставятся точка, восклицательный знак, многоточие |

Пример:

| Повествовательное |

Из-за туч показалось солнце. Какой у тебя прекрасный почерк! Всё не так просто… |

| Вопросительное | Сегодня будет тренировка? |

| Побудительное |

Зайди в магазин. Читайте книги! Уступите, пожалуйста, место… |

2. По эмоциональной окраске.

| Восклицательное |

Выражает сильные чувства (радость, печаль, восхищение, обиду и т. д.). В конце предложений ставится восклицательный знак (иногда вместе с вопросительным) |

| Невосклицательное |

Не выражает сильных чувств. В конце предложений ставятся точка, вопросительный знак, многоточие |

Пример:

| Восклицательное |

Ты только посмотри на этот закат! И что мне теперь делать?! |

| Невосклицательное |

Я радуюсь каждому дню. Тебе понравился спектакль? Все так говорят… |

3. По количеству грамматических основ.

| Простое | Одна грамматическая основа |

| Сложное | Две и более грамматические основы |

Пример:

| Простое | Сегодня очень холодно |

| Сложное | Сегодня очень холодно, потому что всю неделю шли дожди |

4. По наличию второстепенных членов.

| Распространённое | В предложении есть второстепенные члены (определение, дополнение или обстоятельство) |

| Нераспространённое | В предложении нет ни одного второстепенного члена |

Пример:

| Распространённое |

В субботу начнутся каникулы |

| Нераспространённое |

Вечереет. Начались каникулы |

Грамматические признаки – это составляющие любой части речи. Для чего они нужны? Разумеется, для того чтобы отделить одну часть речи от другой, чтобы выявить ее индивидуальные качества. Итак, грамматические признаки слова могут быть как общими, так и принадлежать конкретной части речи. Каждая группа признаков будет разобрана ниже.

Грамматические признаки. Общие положения

Для всех частей речи существует определенный набор признаков, которые можно применить к любому слову. К таким признакам традиционно относят род (мужской/женский, общий/средний), число (собирательное/двойственное, единственное/множественное), а также лицо (первое/второе и третье лицо).

Еще одним общим грамматическим признаком является падеж. Как известно, падежей в русском языке шесть. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Вопросы всех падежей нужно знать наизусть, так как обладание такой информацией помогает не только в определении грамматических признаков, но и в определении типа второстепенных членов предложения.

Грамматические признаки существительного, глагола и прилагательного

Итак, наряду с общими признаками, можно выделить и индивидуальные, характерные лишь для конкретного слова – части речи. Начнем с глагола. Эта часть речи обладает наибольшим «арсеналом». Как правило, начинают всегда со спряжения. Оно бывает первым и вторым. Чтобы его определить, достаточно лишь представить глагол во втором лице и единственном числе, то есть подставить «ты». Стоит отметить, что спрягаются глаголы только в изъявительном наклонении, причем лишь будущего и настоящего времени, в то время как глаголы прошедшего времени обладают только такими признаками, как род и число. Грамматические признаки глагола включают в себя вид – совершенный/несовершенный, наклонение – условно/изъявительное/повелительное, время (только для второго вида наклонения), а также число, род и лицо. Многие также выделяют и такой признак, как залог (активный/пассивный и другие).

Грамматические признаки имени существительного имеют гораздо меньший состав. Во-первых, эта часть речи обладает склонением, во-вторых, нужно определить одушевленность, то есть существительное может быть как неодушевленным, так и одушевленным. В-третьих, определяется принадлежность имени: нарицательное или собственное.

Грамматические признаки прилагательного также малы, как и существительного. Для такого разбора потребуется определение разряда – качественное/притяжательное/относительное, степень согласованности с существительным в роде/числе/падеже, а также нужно определить полная это или краткая форма, и есть ли степень сравнения (только у прилагательных, которые имеют разряд качественных).

Таким образом, грамматические признаки слова помогают разобрать его на мелкие детали, определить составляющие той или иной части речи. Для этого нужно знать, что существует группа общих и индивидуальных признаков, которые характерны для каждой части речи в отдельности.

Как определить грамматическую основу? Объяснение разбора предложения, сложные случаи

Грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое) — это его смысловой и синтаксический центр. С определения грамматической основы начинается цепочка синтаксического разбора. Умение верно определять грамматическую основу в предложении дает направление для установления логических отношений между словами в предложении, помогает решению пунктуационных задач (в т.ч. при изучении иностранного языка). Если грамматическая основа была определена неверно, то весь дальнейший анализ пойдет по ошибочному пути.

В составе грамматической основы выделяют подлежащее и сказуемое. Если предложение состоит из одного главного члена, то это только подлежащее или сказуемое. Предложений без основы не бывает (за исключением неполных)!

Этап №1. Находим подлежащее. Вопросы КТО? или ЧТО?

Подлежащее — это главный член предложения, грамматически независимый.

В типичном предложении это предмет (в широком смысле), о котором идет речь в предложении. Это слово, стоящее в именительном падеже. Чаще всего это имя существительное или местоимение, отвечающее на вопросы: Кто? или Что?

Примеры:

- Волк вышел из лесу (О чем или о чем идет речь в предложении? О волке, то есть ставим вопрос: Кто? Волк. Существительное).

- Лохматая черная собака вдруг выскочила откуда-то из зарослей осоки (Кто? Собака. Существительное).

- Я улыбнулась и пошла вперед. (Кто? Я. Местоимение).

Существуют некоторые случаи, когда подлежащее выражено иными способами (не существительным и не местоимением):

Иные способы выражения подлежащего

Примеры

Имя числительное (количественное и собирательное) в роли существительного

Трое вышли из леса.

Имя прилагательное в роли существительного

Сытый голодному не товарищ.

Причастие в роли существительного

Отдыхающие весело проводили время.

Дорогу осилит идущий.

Завтра обязательно наступит.

Далече грянуло ура.

Мы с друзьями выехали раньше.

Немало школьников участвовало в конкурсе.

Неопределенная форма глагола

Сочинять — моя стихия.

Этап №2. Находим сказуемое. Вопросы: ЧТО ДЕЛАЕТ? (и др.)

Какие бывают сказуемые?

Сказуемое связано с подлежащим и отвечает на вопрос, который задается к нему от подлежащего: Что делает предмет?

Но при соответствующем выражении подлежащего (см. таблицу выше) это могут быть и другие вопросы: Что такое предмет?, Каков предмет) и т.п.

Примеры:

- Волк вышел из лесу (Задаем вопрос от действующего лица, от подлежащего: волк что сделал? Вышел — это сказуемое, выраженное глаголом).

- Лохматая черная собака вдруг выскочила откуда-то из зарослей осоки (Собака что сделала? Выскочила).

- Я улыбнулась и пошла вперед. (Я что сделала — улыбнулась и пошла).

Сказуемые в русском языке бывают трех типов:

- Простое глагольное (один глагол). Пример: Волк вышел.

- Составное глагольное (вспомогательный глагол + инфинитив). Пример: Я хочу есть. Я должен поехать в Суздаль (по сути два глагола в сказуемом).

- Составное именное (глагол-связка + именная часть). Пример: Я буду учителем (по сути глагол и другая часть речи в сказуемом).

Смотрите также:

Сложные случаи в определении сказуемых

Ситуация 1. Часто проблемы с определением сказуемого возникают в ситуации, когда простое глагольное сказуемое выражено не одним словом. Пример: Сегодня ты будешь обедать не один (= пообедаешь).

В данном предложении сказуемое будешь обедать — простое глагольное, оно выражено двумя словами по той причине, что это составная форма будущего времени.

Ситуация 2. Я пришел в затруднение, выполняя эту работу(= затруднился). Сказуемое выражено фразеологизмом.

Ситуация 3. Другой трудный случай — это предложения, в которых составное сказуемое представлено формой краткого причастия. Пример: Двери всегда открыты.

Ошибка в определении типа сказуемого может быть связана с неверным определением части речи (следует отличать от глагола краткое причастие). На самом деле в данном предложении сказуемое составное именное, а не простое глагольное, как может показаться.

Почему составное, если выражено одним словом? Потому, что в форме настоящего времени у глагола связка нулевая. Если поставить сказуемое в форму прошедшего или будущего времени, то она проявится. Сравните. Двери всегда будут открыты. Двери всегда были открыты.

Ситуация 4. Подобная ошибка может возникнуть и в случае выражения именной части составного именного сказуемого существительным или наречием.

Пример. Наша изба — вторая с краю. (Сравните: Наша изба была вторая с краю).

Даша замужем Сашей (Сравните: Даша была замужем за Сашей).

Помните, что частью составного сказуемого являются слова можно, нужно, нельзя.

Определение основы в односоставных предложениях

В назывных предложениях основа будет представлена подлежащим.

Пример: Зимнее утро.

В неопределенно-личных предложениях есть только сказуемое. Подлежащее не выражено, но оно понятно.

Пример: Люблю грозу в начале мая.

Самый сложный случай выражения основы в безличных предложениях. Чаще всего это как раз различные виды составных именных сказуемых.

Примеры: Мне нужно действовать. В доме тепло. Мне грустно. Уюта нет, покоя нет.

Если не формировать навык определения основы предложения в младших классах, то это приведет к трудностям при анализе односоставных и сложных предложений в 8-9 классах. Если же постепенно нарабатывать это умение методом усложнения, то все проблемы будут разрешены.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.

Грамматическая основа предложения

Про грамматическую основу школьники слышат с самого начала учебы, с первого класса. Однако у многих возникает проблема с пониманием материала. Поэтому, чтобы не оставалось никаких вопросов, стоит детально разобраться в этой теме и в синтаксисе в целом, понять, что такое предложения, какими они бывают, какие части речи могут нам встретиться.

Что такое предложение

Первоочередно следует разобраться в деталях и в частности понять, что такое предложение, поскольку грамматическая конструкция выделяется именно в нем.

Этот лингвистический термин обозначает сочетание слов, соединенных графически, лексически и по смыслу. Все слова в нем должны сочетаться. К тому же у него должна быть своя микротема. Только при соблюдении этих условий условный набор слов и словосочетаний можно назвать полноценным предложением.

Предложения бывают разными. Они делятся на множество отдельных категорий.

В чем заключается разница между предложением и словосочетанием

Предложение не обязательно должно быть длинным, оно вполне может состоять из одного или двух слов (к примеру, «Вечерело» или «Я приехал»). При таком положении вещей его легко можно спутать со словосочетаниями.

Смысловое и грамматическое сочетание двух и более слов называют словосочетанием.

Его основное отличие от короткого предложения заключается в том, что у словосочетания не может быть грамматической основы. Если оно состоит из подлежащего и сказуемого, то это уже нераспространенное предложение.

Еще одно важное отличие, с помощью которого можно определить, какая синтаксическая единица перед нами. Оно заключается в том, что в предложениях, даже коротких, ясна законченная мысль автора. В словосочетаниях такого нет.

Что такое грамматическая основа предложения

Это одно или несколько ключевых слов в предложении. Обычно в ней выделяется объект (подлежащее), который является «главным действующим лицом», а также то, что он делает (сказуемое).

Предложение может быть как односоставным, так и двусоставным. То есть в нём может быть и подлежащее, и сказуемое (в этом случае оно двусоставное и грамматическая основа состоит из двух слов), либо только что-то одно (тогда оно односоставное и грамматическая основа состоит из одного слова).

Грамматических основ в одной фразе может быть две и больше, в последнем случае мы имеем дело со сложным предложением, например:

Ася утром пошла в школу, и свора собак во дворе залаяла — а это сложное предложение.

В первом случае можно наблюдать только одну грамматическую конструкцию, а во втором — две. Помимо основы в обеих фразах также есть дополнительные слова, поэтому они оба — распространенные.

И подлежащие, и сказуемые могут быть выражены разными лексико-грамматическими категориями слов. Обычно в роли подлежащего выступает существительное, а в роли сказуемого — глагол, однако это далеко не единственный доступный вариант.

Как подчёркивается грамматическая основа

Основы часто нужно выделять на письме графически. Если возникла такая необходимость, то подлежащие надо подчеркивать одной чертой , а сказуемые — двумя . Также иногда нужно рисовать к предложению схему — там главные члены обозначаются аналогичным образом.

Схема к простому продолжению состоит из графически обозначенной грамматической конструкции в скобках.

Схема такого предложения выглядит следующим образом: [ ]. В схеме же к сложному предложению рисуется несколько скобок — в зависимости от количества основ.

Для данного предложения схема будет следующей: [ ] и [ ]. Для разных видов сложных предложений рисуются разные схемы.

Примеры выражения подлежащего разными частями речи

Чаще всего подлежащее выражается существительным. Пример подобного высказывания:

Подлежащим в этой конструкции выступает слово «стол» , которое обозначает предмет. Однако могут встречаться и другие варианты. По факту, подлежащее может быть выражено множеством других частей речи. Проиллюстрировать это смогут конкретные примеры:

- Я ходил весь день (подлежащее «я» , оно выражено местоимением).

- Девять можно поделить на два (подлежащее «девять» , выражено числительным).

- Мудрый всегда внимательно выслушает (подлежащее «мудрый» , выражено прилагательным).

- Наконец наступило долгожданное послезавтра (подлежащее «послезавтра» , выражено наречием).

- Прибывшие рассеивались по перрону (подлежащее «прибывшие» , выражено прилагательным).

- Громкое ура (подлежащее «ура» , выражено междометием) прокатилось по площади .

- Служить Родине — вот мое призвание (подлежащее «служить» , выражено глаголом-инфинитивом).

При синтаксическом разборе очень важно об этом помнить.

Составное глагольное сказуемое: чем отличается от обычного

Сказуемое чаще всего выражено глаголом. Но бывает оно представлено и в виде составного глагольного сказуемого. Формируется из вспомогательного глагола-связки и глагола инфинитива. Чтобы проиллюстрировать это, можно привести следующий пример:

Ему следовало начать еще вчера.

Сказуемое в этом предложении — словосочетание «следовало начать» , где «следовало» — глагол-связка, а «начать» — инфинитив.

Подобные конструкции очень распространены и часто используются в устной и письменной речи.

Количество грамматических основ в предложении

Основ может быть неограниченное количество. Чаще всего она только одна или их две, однако встречаются конструкции с четырьмя и пятью основами. Между ними преимущественно ставятся знаки препинания, обычно — запятые, однако есть и различные другие варианты. Например, поставить тире или точку с запятой.

В некоторых случаях ставить знаки препинания между частями сложного предложения не нужно. В частности, если они относятся к одному слову или к одной вводной конструкции.

В целом, не рекомендуется использовать предложения с большим количеством основ.

- Во-первых, они тяжело воспринимаются

- Во-вторых, в них можно сделать очень много ошибок.

Порядок определения грамматической основы

Умение определять основы в предложениях — очень важный и полезный навык. От него зависит, правильно человек расставит знаки препинания в предложении или будет делать множество орфографических ошибок.

Чтобы сделать это, нужно внимательно прочитать текст выделить в каждом предложении основные слова. Важно помнить, что любое предложение может быть как односоставным, так и двусоставным.

Определение основы в односоставных предложениях

Наибольшую трудность вызывает определение основы именно в подобных предложениях, то есть в тех, где есть либо подлежащее, либо сказуемое. Они бывают разных видов.

Если в составе основы присутствует только подлежащее, то оно классифицируется как Назывное (например, « Ночь . Улица . Фонарь . Аптека » ). Если же в предложении только сказуемое, то в этой ситуации все намного сложнее. Подобные конструкции делятся на пять подвидов:

- Определённо-личные — те, в которых глагол стоит в форме первого или второго лица (к примеру, « Лечу !» — в этом случае можно подставить местоимение первого лица — я, соответственно оно определенно-личное).

- Неопределенно-личные — те, в которых глагол стоит в форме третьего лица (например, «Его вызвали к директору» ).

- Обобщенно-личные. Не имеют своей специфической формы выражения. Чаще всего к ним относятся поговорки, пословицы и различные другие виды народной мудрости (например, « Не имей сто рублей, а имей сто друзей» ).

- Безличные. В них сказуемое выражено глаголом в безличной форме. Очень часто они связаны с погодными явлениями (например, « Вечерело » ).

- Инфинитивное. В подобных предложениях сказуемое выражено глаголом-инфинитивом. (например, «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» , где «прогибаться» — сказуемое).

С такими предложениями надо работать по стандартной схеме. Первоначально найти объект, который совершает действие, а потом то, что он делает. Если тот или другой член предложения не получается найти, то вполне вероятно, что его там и нет изначально.

Важно запомнить, что подлежащее может быть выражено строго только тем словом, которое стоит в именительном падеже. Зачастую это значительно облегчает выделение грамматической конструкции.

Двусоставные предложения: алгоритм определения грамматической основы

Это действие не должно вызывать трудностей. Все делается по описанной выше, стандартной схеме. Однако есть несколько ситуаций, когда определить основу предложения бывает очень затруднительно. В особенности вопросы вызывают сказуемые.

Сложные случаи в определении сказуемых

Зачастую проблемы с определением сказуемого возникают в ситуации, когда простое глагольное сказуемое выражено не одним словом. Напомним, что такое возможно в сочетании с употреблением вспомогательного глагола «быть» в личной форме, частиц — «пусть» , «давай» , «пускай» , «давайте» и когда сказуемое представлено в виде фразеологизмов, которые могут быть заменены одним словом. Например:

- Сегодня ты будешь завтракать не один.

- Давайте жить дружно!

- Бухгалтер подвёл итоги (подытожил) очередного отчётного периода.

В каждом из примеров мы имеем дело с простым глагольным сказуемым. О таких явлениях стоит помнить и не удивляться, когда они появляются в тексте.

Ошибка в определении типа сказуемого часто бывает связана с тем, что человек неверно определил часть речи (например, перепутал причастие и глагол). Поэтому в любой ситуации следует быть максимально внимательными и все перепроверять по несколько раз.

Грамматическая основа предложения — как это объяснить ребёнку

Такую тему, как грамматическая основа, начинают проходить на уроках русского языка еще в первом классе. Детям не всегда просто дается эта тема. Зачастую они не понимают, что это такое, как выделять эту конструкцию и что от них требует учитель.

Если говорить совсем просто, то грамматическая основа — это главное, что есть в предложении: маленькое предложение внутри большого, распространенного. Она должна передавать всю суть фразы и мысли автора.

Объясняем главные члены предложения

Главные члены предложения — это подлежащее и сказуемое. Важно запомнить, что в предложении они могут быть представлены не в единственном числе, а также то, что одного из них может не быть вообще.

Объясняем второстепенные члены предложения

Второстепенных членов предложения три — это дополнения, обстоятельства и определения. О каждом из них стоит поговорить подробнее.

Дополнение — это предмет, являющийся объектом действия сказуемого. В его роли выступают существительное и местоимение. Оно отвечает на вопросы косвенных падежей (т.е. всех, кроме именительного). Графически дополнение выделяется пунктиром .

Обстоятельство , как можно догадаться из названия обозначает какие-то обстоятельства, например, место или время. Чаще всего оно отвечает на вопросы «где?» или «когда?», однако на деле их гораздо больше. Обычно выражено наречием, деепричастием или существительным, реже — инфинитивом. Графически обозначается пунктиром и точкой .

Определение обозначает признак чего-либо. Оно отвечает на вопросы «какой?», «который?», «чей?» и т.д. Чаще всего выражено прилагательным, реже — другими частями речи. Графически отображается волнистой линией .

Алгоритм синтаксического разбора

Для того чтобы объяснить ребёнку как определить грамматическую основу, необходимо найти и выделить все члены предложения и обозначить, какими лексико-грамматическим категориями слов они выражены.

Первоначально нужно всесторонне проанализировать выбранное предложение и выделить его главные члены, а затем и второстепенные. После этого выделить грамматическую основу предложения не составит никакого труда, укажите на подлежащее и сказуемое , вот она и найдена!

Грамматическая основа предложения

Понятие «грамматическая основа» неразрывно связано с предложением — одной из основных синтаксических единиц русского языка. Выясним, что такое грамматическая основа предложения, как её выделить в высказывании. Но прежде следует вспомнить, что называется предложением в синтаксисе русского языка.

Предложение как единица речи

Предложение — это наименьшая единица речи, которая представляет собой грамматически организованное соединение слов, обладающее смысловой и интонационной законченностью.

При помощи предложений мы выражаем свои мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, советами, просьбами, пожеланиями и приказаниями. Итак, целью предложения может быть сообщение, вопрос или побуждение. В предложении содержится сообщение о событии, которое воспринимается как реальное, происходящее в каком-то времени или как нереальное.

Предложение может состоять как из нескольких слов, объединенных между собой грамматически и интонационно, так и из одного слова.

Каждое предложение имеет свое ядро, вокруг которого группируются остальные его члены. Это грамматическое ядро состоит из главных членов — подлежащего и сказуемого в двусоставном предложении или только подлежащего или сказуемого в односоставном, например:

Уже расходились хороводы ; уж за рекой, дымясь, пылал костер рыбачий (А.С.Пушкин).

Сумерки . Рано вечереет . Мы плыли довольно медленно (И.С. Тургенев).

Что такое грамматическая основа предложения

Чтобы выделить грамматическую основу предложения, выясним, о ком или о чём идет речь в высказывании. Для этого зададим вопросы: кто? или что?

Что? — небо. Это подлежащее , которое, как правило, выражается существительным (местоимением) в форме именительного падежа или любой частью речи в значении имени существительного.

Что говорится о небе? Небо что делало? меркло — это сказуемое .

Небо меркло — грамматическая основа простого предложения.

Кто? мы — подлежащее , выраженное личным местоимением в форме именительного падежа множественного числа.

Мы что делали? плыли — сказуемое.

Мы плыли — грамматическая основа.

Примеры выражения подлежащего разными частями речи

Метель (существительное) надвинулась сразу (Н.Островский).

Я (местоимение) ехал вечером один на беговых дрожках (И.С. Тургенев)

Кто (местоимение) не работает, тот не ест.

Трое (числительное) незаметно проскользнули во двор.

Умный (прилагательное) говорит за себя своими делами.

Наконец наступило долгожданное послезавтра (наречие).

Прибывшие (причастие) шумно рассаживались за столами.

Громкое ура (междометие) прокатилась по площади.

Охранять (инфинитив) природу — значит охранять Родину.

Узы дружбы (словосочетание) связывали их с детства.

Несколько детей (числительное + существительное) окружили её с выражением восторга на лицах.

Вторым основным компонентом грамматической основы является сказуемое , которое может бы выражено всеми спрягаемыми формами глагола. Такое сказуемое называется простым глагольным — ПГС.

Девочка поет . Девочка пела . Девочка будет петь .

Сложность выделения такого сказуемого состоит в том, что оно может быть выражено двумя словами, составляющими сложные формы глагола будущего времени изъявительного наклонения или формы повелительного наклонения, например:

Мой друг не будет рассказывать об этом.

Мы не будем говорить о прошлом.

Составное глагольное сказуемое (СГС) состоит из вспомогательного глагола-связки и инфинитива.

Вспомогательный глагол не обладает самостоятельным лексическим значением, а выражает начало, продолжение или конец действия (фазисный глагол) или обозначает возможность, желание, волеизъявление, долженствование, оценку и пр. (модальный глагол).

В качестве связки может выступать также краткие прилагательные:

Особую сложность представляют собой СГС, в составе которых имеются устойчивые словосочетания с модальным значением:

Примеры составного глагольного сказуемого

Лектор продолжал приводить интересные факты из жизни насекомых.

Дождь перестал накрапывать , и выглянуло яркое солнце.

Кто велел тебе рвать цветы в моём саду?

Ты должен рассказать мне об этом случае.

Отец с матерью решили ехать в деревню на следующий день.

Лесничий не мог отказать гостям и повел их на озеро, где жили лебеди.

Собравшиеся хотели услышать старинную песню.

Я не имел права рисковать и поэтому шел по болоту осторожно.

Девушка имела намерение подойти ближе и рассмотреть этот экзотический цветок более тщательно.

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части (существительное, прилагательное, местоимение, числительное и др.), выражающей лексическое значение.

В качестве глагола-связки может выступать слово «быть» в любых формах (буду, будешь, будут, был, был бы, есть). Связка может отсутствовать. В таком случае говорят о нулевой связке.

Вода у берегов озера была кристально чистая .

Аллея из можжевельника будет как тропинка в лесу.

Греки считали, что мир есть гармония и ритмика .

Порядок выделения грамматических основ

Представленная ниже схема поможет научиться правильно выделять грамматические основы предложения.

Видеоурок «Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения»

http://gramotnosty.ru/russkiy-yazyk/sintaksis/grammaticheskaya-osnova-predlozheniya.html

http://russkiiyazyk.ru/sintaksis/grammaticheskaya-osnova-predlozheniya.html