Форма слова

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 708.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 708.

Для того чтобы слова в предложении согласовывались друг с другом, устная или письменная речь была понятной и осмысленной, одно и то же слово принимает разные формы. Ученики 2 класса должны понимать, что такое формы слова, чем они отличаются, и какие разновидности имеют. Это поможет им не только грамотно говорить и писать самим, но и понимать других людей.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Что такое форма слова?

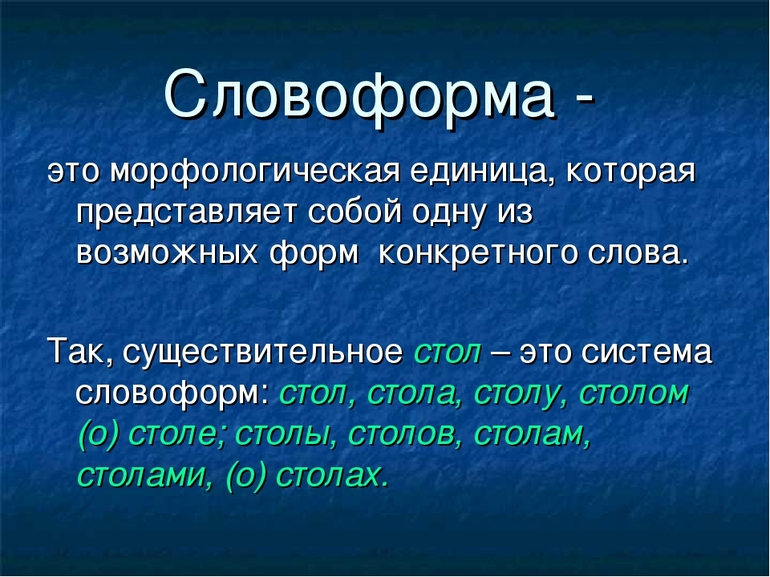

Форма слова в русском языке – это варианты одного и того же слова, которые отличаются грамматическими значениями. Например, у существительного это число и падеж, у глагола – время, число и лицо и так далее.

Чаще всего слово меняет свою форму с помощью окончания. Допустим, если взять существительное дом и добавить к нему <окончание -а, то таким образом мы изменим его форму:

- дом – единственное число именительный падеж;

- дома – множественное число именительный падеж.

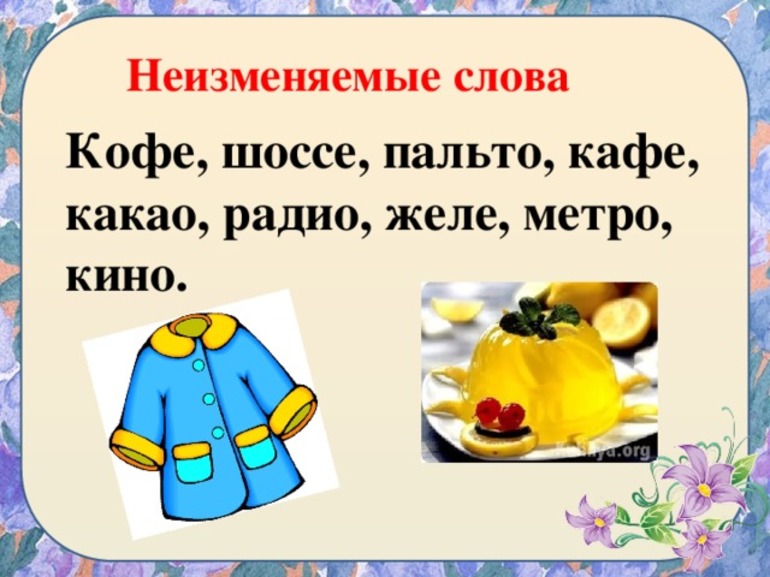

В русском языке есть слова, которые не меняют свою форму – они так и называются неизменяемыми. Это все служебные части речи и междометия, а также некоторые слова, которые относятся к самостоятельным частям речи – в основном это наречия, но в данную категорию могут также входить прилагательные, существительные и местоимения.

У каждого изменяемого слова есть его начальная форма, с которой эти изменения и начинаются. Так, для имени существительного, которое рассматривалось выше, это будет форма единственного числа именительного падежа, для прилагательного к этим двум параметрам прибавляется еще и мужской род. Начальная форма слова фиксируется в словаре, с помощью которого ее легко найти и проверить.

Рассмотрим разные примеры:

- золотого – это прилагательное, значит, его начальной формой будет слово золотой,

- бегаете – это глагол, его начальная форма – бегать.

Две разновидности форм слова

Слова в русском языке в основном изменяются с помощью окончаний, что позволяет говорить о том, что в основном под формами слова подразумевается их морфологическая разновидность. Но бывают ситуации, когда слово приобретает другую форму благодаря прибавлению других слов – так получаются синтаксические формы слова. Так, если нужно употребить глагол в форме будущего времени, то к его начальной форме добавляют еще один глагол – буду: гулять + буду = буду гулять.

Вне зависимости от того, каким способом образована форма слова – морфологическим или синтаксическим – оно сохраняет свое лексическое значение. То есть слова мама, маме, с мамой означают одно и то же. Если изменяется значение – речь идет уже о совсем другом слове.

Что мы узнали?

Что формы слова – это одно и то же слово, только в разных грамматических вариантах.У каждого слова есть начальная форма. При изменении слова по формам его лексическое значение остается прежним. Изменяться оно может с помощью окончания – это морфологический способ, основной для русского языка. Но существует и еще один, синтаксический, когда к начальной форме слова добавляются определенные слова и меняют ее. Но таких случаев достаточно мало. Существуют также неизменяемые слова, то есть не меняющие свою форму.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Баната Магомадова

5/5

-

Семён Иванов

5/5

-

Ирина Александрова

5/5

-

Елена Негрий

5/5

-

Сергей Ефремов

5/5

Оценка статьи

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 708.

А какая ваша оценка?

Содержание

- Отличия однокоренных слов от форм одного и того же слова

- Как отличить родственные слова от форм слова

- Чем отличаются формы одного и того же слова от одно коренных слов?

- Ответ или решение 2

- Формы слова

- Однокоренные слова

- Различение разных форм одного слова и однокоренных слов

- Ход урока.

- Форма слова

- Что такое форма слова?

- Две разновидности форм слова

- Что мы узнали?

- Основные разновидности

- Особенности формирования

- Однокоренные слова

- Методы образования

- Определение словоформы

Отличия однокоренных слов от форм одного и того же слова

Выясним, как отличить однокоренные слова, которые могут быть словами разных частей речи, от форм одного и того же слова.

В русском языке существуют ряды слов, которые роднит главная морфема — корень.

Вспомним, что такое корень слова.

Корень — это главная значимая морфема слова, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов.

Следовательно, однокоренными являются слова с одним и тем же смысловым корнем, например:

скорый — скорость, ускорение, скоростной, ускорить, скоро, наскоро, поскорее, вскоре.

Их объединяет корень скор-, который содержит общее для всех родственных слов значение «быстрое передвижение«.

Как видим, в ряду однокоренных слов могут быть лексемы, принадлежащие к разным частям речи:

Как отличить родственные слова от форм слова

Следует отличать родственные слова, которые могут быть словами разных частей речи, от грамматических форм одного и того же слова.

Так, у качественного прилагательного «скорый» образуем формы степеней сравнения:

скорый — скорее, более/менее скорый, скорейший, скорее всех, самый скорый.

Эти грамматические формы не являются однокоренными словами к ряду родственных слов с корнем скор- (скорость, скоро, скоростной и т.д.), а представляют собой формоизменение одного и того же прилагательного «скорый».

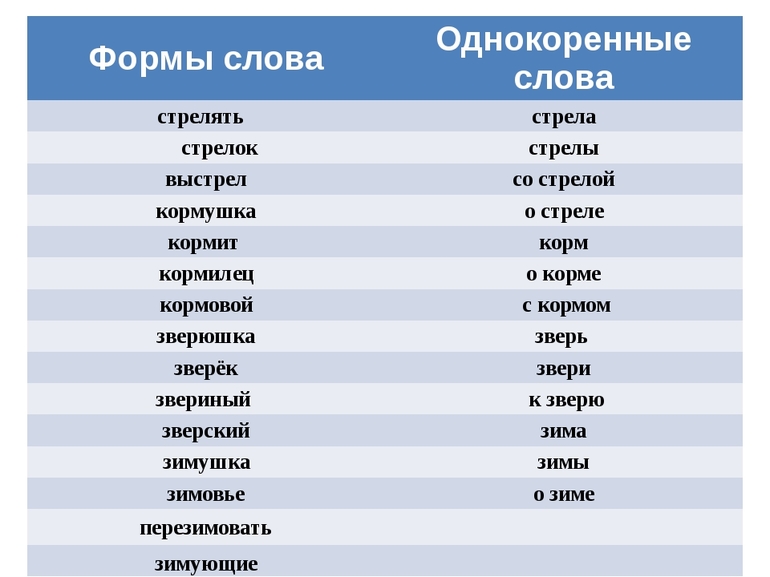

В таблице ниже можно увидеть, в чем заключаются отличия однокоренных слов от форм одного и того же слова:

К существительному «гора» подберем родственные слова:

горный, гористый, гористость, пригорок, горняк, горняцкий.

Слово «гора» может менять свою форму, изменяясь по падежам и числам:

Это все формы одного и того же существительного «гора», у которых меняется только окончание. Их нельзя включать в ряд родственных слов с корнем гор-.

У прилагательных тоже имеются свои грамматические формы, которые не следует вносить в перечень родственных слов. Рассмотрим это на примере слова «яркий»:

| Родственные слова с корнем ярк- | Формы прилагательного «яркий» |

|---|---|

| яркий | яркая, яркое, яркие |

| яркость | он ярок, она ярка, оно ярко, они ярки |

| ярко | ярче, более/менее яркий, самый яркий, ярче всех |

У глаголов различаются родственные слова и их формы.

| Родственные слова | Формы глагола ‘решить’ |

|---|---|

| решить | решу, решишь, решит |

| решиться | решим, решите, решат |

| решать | решивший, решившая, решившее, решившие Решенный, решенная, решенное, решенные |

| решаться | решив |

| решение | |

| решительный |

Изучением форм слов занимается морфология.

Морфология — раздел науки о языке, в котором изучаются части речи.

Изучение частей речи предполагает знакомство с формами существительных, прилагательных, глаголов и особых глагольных форм (причастия и деепричастия), местоимений, числительных и наречий.

Источник

Чем отличаются формы одного и того же слова от одно коренных слов?

Ответ или решение 2

Общим элементом для однокоренных слов и форм одного слова становится корень. Например: мороз, морозный, морозильная, морозить, морозно — однокоренные слова; мороз, морозу, о морозе, морозы, морозами — формы одного и того же слова. Объединяет все эти слова корень мороз- в значении «холод». Но между ними есть различия.

Формы слова

Формы слова — это варианты одного слова. При образовании форм не изменяется лексическое значение слова и часть речи. Но они отличаются грамматическим значением, которое заключено в окончании, например:

Меняется форма, но морфемный состав слова остаётся прежним.

Однокоренные слова

Однокоренные слова — это слова с одним и тем же смысловым корнем, но имеющие разные лексические значения. При образовании однокоренных слов с использованием различных приставок, суффиксов и постфиксов от одного и того же корня можно получить целые гнёзда слов. Например, лёд (замёрзшая вода), ледокол (судно для прохождения льдов), ледовый (происходящий на льду), леденеть (превращаться в лёд) — слова с одним и тем же корнем лед-, но с разным лексическим значением. Эти слова и будут однокоренными, имеющими один корень-предок. В ряду однокоренных чаще встречаются слова разных частей речи, но могут принадлежать и к одной.

Источник

Различение разных форм одного слова и однокоренных слов

Тип урока: изучение нового материала.

Тема: « Различение разных форм одного слова и однокоренных слов».

Цель:

Оборудование: таблицы, схемы, информационные средства.

Технологии используемые на уроке: Проблемное обучение, дифференцированное обучение, поисковый метод, информационные технологии.

Ход урока.

1. Организационный момент.

— Мне хочется, чтобы наша работа на уроке была плодотворной, чтобы вы открыли новое знание.

2..Языковая разминка.

Групповая работа.

— Работать будем в группах:

— Начнём урок с разминки. Каждой группе своё задание.

1 группа: разбор по членам и частям речи предложения.( на доске)

Мы шли по лесной тропинке.

2 группа: списать без ошибок предложение, в котором Буратино допустил ошибки. (Задание на индивидуальных карточках).

Душистый запах цветов наполнял воздух. (При записи на доске умышленно сделать 3 ошибки, дети должны найти эти ошибки).

3 группа: разбор по членам предложения и частям речи предложения.(На доске запись: Пословица- мудрость народа.

4 группа: работает по слайду №1.(см. приложение). Поставить знаки препинания и разобрать предложение по члена и частям речи.

Белый медведь-крупный хищник Арктики.

Проверка работ.

Проверка по выбору учителя. Учитель может проверить выполненную работу всех групп, а может и по выбору.

Проверка работы 4 ой группы

После проверки сообщение. слайд №2 (см. приложение).

3. Постановка проблемы.

1группа слов: грибы, грибник, грибная, грибные, гриб.

2 группа слов: рисование, нарисовал, зарисовка. ( рис) не писать.

3 группа слов: вода, подводник.( водить ) не писать.

Создание проблемной ситуации.

— Итак, не включив слова рис и водить в группы слов, можно предположить, что (на доске предположение):

Не все слова, имеющие одинаковый корень, будут однокоренными.

4. Решение проблемы. Исследование.

— Допишите окончания так, чтобы получилось предложение:

— Одинаковый ли смысл предложений? (разный).

— Убедимся, что разный. О ком говорится в 1 предложении, во 2ом.?

— Почему изменился смысл 2-ого предложения? (поменяли окончание).

— Изменили окончание, а своё значение имена изменили? (нет).

— Значит, слова Света и Свету –это одно и то же слово или разные?

(одно и то же).

— Поскольку эти слова являются одним и тем же словом, но с разными окончаниями, такие слова называют формами слова.

( на доске появляется схема)

формы слова

одно и то же слово

разные окончания у одного слова

( из истории возникновения устойчивых оборотов)

— Слово голова во всех словосочетаниях звучит по-разному почему? (разные окончания). Слайд №.5 (см. приложение).

— Выделим их.

— Могут ли при помощи окончания образовываться новые слова? (нет).Если дети скажут да, то попросить выделить основу.

— Выделим основы.

— Что видите? (о основа одинаковая – голов)

— Какую особенность формы слова отметим в таблице?

(в таблицу добавляется):

формы слова

одно и то же слово

разные окончания у одного слова

одинаковые основы

— У каждого на столе карточка со словами:

Лес, лесник, лесная, лесок.

— Самостоятельно нужно выделить основу, корень, окончание.

После выполнения слайд №6.(см. приложение):

— Какие это слова? (однокоренные)

-Почему? Можно ли, выделив корень, определить родство слов? (да).

— Но при этом, что нужно учитывать? (показать пример с рисом).

-Чтобы в корне было заключено основное значение слов.

(появляется схема слайд №7.(см. приложение):

однокоренные слова

одинаковый корень

в корне заключено основное значение слов

— Какие выделили основы? (разные)

(в таблицу добавить )

однокоренные слова

одинаковый корень

в корне заключено основное значение слов

разные основы

— Разные основы, значит лексическое значение какое? (разное)

(добавить в таблицу)

однокоренные слова

одинаковый корень

в корне заключено основное значение слов

разные основы

разное лексическое значение

— Мы выделили ряд особенностей форм слова и однокоренных слов.

формы слова

одно и то же слово

разные окончания у одного слова

одинаковые основы

-Вернёмся к предположению, которое прозвучало вначале урока

Не все слова, имеющие одинаковый корень, будут однокоренными.

— Посмотрим на группы слов.

Вывод: не все слова, имеющие одинаковый корень, будут однокоренными – подтвердился.

5. Закрепление.

Игра: «Не ошибись» слайд №8.(см. приложение).

— Я буду читать пары слов, а вы определите какие это слова – однокоренные или формы слова, или совершенно разные слова.

Лес-лесник, стена-потолок, кот-котик, сад-садовый, дом-домашний, дом-дома, дом-дым, пять-пятно, царь-цари.

— Поиграем в игру: «Найди свою пару». слайд №9.(см. приложение). Соедините стрелками формы слова. (Работа в паре, 1 группа помогает 2-ой, проверка своих работ по слайдам).

— Задание: «поле свободы».

На доске помещены 4 слова: светлый, старый, берёзовый, ленивый.

-Запишите одно слово. По углам класса помещены карточки со словами. Выпишите формы слова или однокоренные слова с любым словом по выбору.

1 карточка: старик, старое, светлая, берёза, березняк, ленивая, лень

2 карточка старина, светлое, свет, берёзовая, берёзовые, ленивые.

3 карточка старых, старенький, светить, берёзка, лениться, ленивенький.

4 карточка старая, старче, светлеет, светлых, берёзовую, ленивой.

Проверка. слайд №10.(см. приложение).

Игра: «лото».

На карточках даны слова: мороз,морозная, заморозок, морозу, морозы, морозные, морозное

— Собираем однокоренные слова, потом собираем формы слова.(дети выходят к доске и помещают нужные карточки. слайд №11.(см. приложение).

6. Итог урока.

— Подумайте, как бы вы продолжили предложение, записанное на вашем листе: «Сегодня на уроке я…..».

— Кто поделится своими размышлениями?

Источник

Форма слова

Всего получено оценок: 586.

Всего получено оценок: 586.

Для того чтобы слова в предложении согласовывались друг с другом, устная или письменная речь была понятной и осмысленной, одно и то же слово принимает разные формы. Ученики 2 класса должны понимать, что такое формы слова, чем они отличаются, и какие разновидности имеют. Это поможет им не только грамотно говорить и писать самим, но и понимать других людей.

Что такое форма слова?

Форма слова в русском языке – это варианты одного и того же слова, которые отличаются грамматическими значениями. Например, у существительного это число и падеж, у глагола – время, число и лицо и так далее.

Чаще всего слово меняет свою форму с помощью окончания. Допустим, если взять существительное дом и добавить к нему

В русском языке есть слова, которые не меняют свою форму – они так и называются неизменяемыми. Это все служебные части речи и междометия, а также некоторые слова, которые относятся к самостоятельным частям речи – в основном это наречия, но в данную категорию могут также входить прилагательные, существительные и местоимения.

У каждого изменяемого слова есть его начальная форма, с которой эти изменения и начинаются. Так, для имени существительного, которое рассматривалось выше, это будет форма единственного числа именительного падежа, для прилагательного к этим двум параметрам прибавляется еще и мужской род. Начальная форма слова фиксируется в словаре, с помощью которого ее легко найти и проверить.

Рассмотрим разные примеры:

Две разновидности форм слова

Слова в русском языке в основном изменяются с помощью окончаний, что позволяет говорить о том, что в основном под формами слова подразумевается их морфологическая разновидность. Но бывают ситуации, когда слово приобретает другую форму благодаря прибавлению других слов – так получаются синтаксические формы слова. Так, если нужно употребить глагол в форме будущего времени, то к его начальной форме добавляют еще один глагол – буду: гулять + буду = буду гулять.

Вне зависимости от того, каким способом образована форма слова – морфологическим или синтаксическим – оно сохраняет свое лексическое значение. То есть слова мама, маме, с мамой означают одно и то же. Если изменяется значение – речь идет уже о совсем другом слове.

Что мы узнали?

Что формы слова – это одно и то же слово, только в разных грамматических вариантах.У каждого слова есть начальная форма. При изменении слова по формам его лексическое значение остается прежним. Изменяться оно может с помощью окончания – это морфологический способ, основной для русского языка. Но существует и еще один, синтаксический, когда к начальной форме слова добавляются определенные слова и меняют ее. Но таких случаев достаточно мало. Существуют также неизменяемые слова, то есть не меняющие свою форму.

Источник

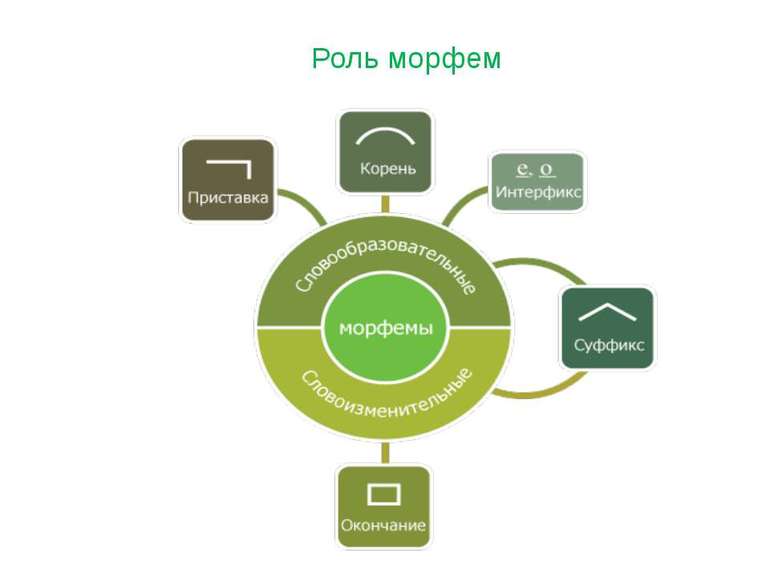

Основные разновидности

Разные словоформы отличаются по своим морфемам — наименьшим единицам языка, имеющим значение. Из морфем складываются слова, служащие для описания объектов. Каждая единица обладает собственным значением. Но она не выполняет коммуникативные функции, в отличие от полноценного слова.

В современном русском языке выделяются следующие морфемы:

Морфемы обладают множеством особенностей, они неспособны распадаться на более мелкие частицы слова и обладают собственным звуковым сопровождением, меняющимся в зависимости от смысла.

Все словоформы делятся на следующие разновидности:

Особенности формирования

Образование форм слова происходит в большинстве случаев при помощи окончаний и формообразовательных суффиксов. Каждая словоформа располагает собственными морфологическими признаками и грамматическими значениями (для существительного — число и падеж, для глагола — число, время и лицо). Пример: кот — котов, думать — думает. Словообразование может проводиться посредством присоединения дополнительных слов. Для образования конструкции будущего времени потребуется добавить «буду», «будет», «будешь». Пример: будет играть, будешь смотреть.

В русском языке есть слова, которые не обладают способностью изменять свою форму. Они называются не изменяемыми. В данную категорию входят все наречия и деепричастия, некоторые прилагательные и местоимения, а также служебные части речи (предлоги, союзы и частицы) и междометия. Образец: холодно (наречие), играя (деепричастие), над (предлог), и (союз), же (частица), бордо (прилагательное, обозначающее цвет), где (местоимение), ах (междометие).

Слова, способные образовывать новые словоформы, называются изменяемыми. У каждой части речи существует только одна начальная форма:

Исключением выступает местоимение. Эта часть речи обладает несколькими начальными формами в зависимости от разряда. Они делятся на 3 основные группы:

Однокоренные слова

Формы слов постоянно путают с однокоренными словами. Главное отличие этих морфологических единиц заключается в лексическом значении образуемого. Если словоформа сохраняет свой смысл, то однокоренное выражает совершенно иное лексическое значение, также последние могут относиться к различным частям речи. Они образуются при помощи присоединения приставок и словообразовательных суффиксов.

Сравнение словоформ и однокоренных слов:

| Словоформы | Однокоренные слова |

| Родной | Родина |

| Родная | Породниться |

| Родные | Родовой |

| Родное | Родственные |

Методы образования

Для создания новых словоформ применяют такие методы как склонение, спряжение, образование множественного числа, изменение временных форм и степеней сравнения. Склонение слов — способность имён существительных изменяться по родам и падежам. Для существительных в единственном числе существует отдельная классификация по склонениям:

Для каждого склонения существуют отдельные правила образования словоформ, различающиеся по методике постановки падежных окончаний. Существует огромное количество существительных, совмещающих в себе признаки разных склонений. К этой категории относятся существительные, оканчивающиеся на «-мя» и «путь». При их изменении по падежам образуется суффикс «-ен»: время — времени, бремя — бремени.

Спряжением называется изменение числа, времени, лица и рода глагола. Всего выделяют 2 вида спряжения:

Существует множество исключений из правил. Так, глаголы «брить», «стелить», «зиждиться» относятся к первому спряжению, но оканчиваются на «-ить». Глаголы «гнать», «держать», «дышать», «обидеть», «видеть», «слышать», «ненавидеть», «смотреть», «вертеть», «зависеть», «терпеть» относятся ко 2 спряжению.

Глаголы также могут изменять свою временную форму. Они могут быть употреблены в формах прошедшего, настоящего и будущего времени: старался (прошедшее время), старается (настоящее время) и будет стараться (будущее время).

Степени сравнения являются особой формой словоформ для прилагательных. Выделяют сравнительную и превосходную степень сравнения. Сравнительная степень олицетворяет признак, проявляющийся либо в большей, либо в меньшей мере. Образец: хороший — лучше, плохой — хуже. Превосходная степень сравнения указывает на свойство предмета в высшем его проявлении. Пример: сильнейший, умнейший.

Определение словоформы

Для правильного определения словоформы был создан следующий алгоритм действий:

Существует правило формы одного и того же слова. Оно гласит, что словоформа может изменяться только в пределах одной части речи.

Источник

Основные разновидности

Разные словоформы отличаются по своим морфемам — наименьшим единицам языка, имеющим значение. Из морфем складываются слова, служащие для описания объектов. Каждая единица обладает собственным значением. Но она не выполняет коммуникативные функции, в отличие от полноценного слова.

В современном русском языке выделяются следующие морфемы:

- Корень — обязательная часть слова, составляющая его каркас. Он выражает главное лексическое значение. Его можно употребить без использования посторонних морфем. Большинство корней употребляется самостоятельно, образовывая отдельное слово. Например: клад, пакет.

- Словообразующие морфемы. В эту группу входят приставка и словообразующие суффиксы. Они помогают образовать новые выражения, изменяя их основное лексическое значение. Приставка — единица, стоящая перед корнем. Например: нос — перенос (приставка «пере-«), стройка — пристройка (приставка «при-«). Словообразовательный суффикс — единица слова, стоящая после корня. Например: стол — столик (суффикс «-ик»), медведь — медвежонок (суффикс «онок»). Особой формой суффикса является постфикс, стоящий после окончания слова. Например: умыть — умыться (постфикс «-ся»).

- Формообразующие морфемы. В эту категорию входят формообразующие суффиксы и окончания. Они изменяют только форму, сохраняя исходное лексическое значение. Окончание — морфема, указывающая на основные морфологические признаки слова (род, лицо, число, падеж). Например: система (окончание «-а-«, именительный падеж, единственное число, женский род) и системами (окончание «-ами-«, творительный падеж, множественное число). Объединяет словосочетания при помощи разных типов связей (согласование и управление). Составные имена существительные обладают несколькими окончаниями. Пример: кресла-качалки (окончания «-а-» и «-и-«). Формообразующий суффикс стоит после корня и используется для выделения времени слова. Образец: читать (инфинитив, суффикс «-ть») и читал (прошедшее время, суффикс «-л»).

- Основа. Морфема, объединяющая в себе ряд единиц, за исключением окончания и формообразующих суффиксов. Пример словоизменения: прикрыли (в состав основы входит приставка «при-» и корень «-кры-«).

Морфемы обладают множеством особенностей, они неспособны распадаться на более мелкие частицы слова и обладают собственным звуковым сопровождением, меняющимся в зависимости от смысла.

Все словоформы делятся на следующие разновидности:

- Внешняя — объединяет в себе словоформы, у которых изменяются ударения или произношение. Она используется для обозначения предмета без выражения его смысла. Слова, обладающие внешней формой, активно используются в литературной речи. Пример: инфлюэнция, красный (в значении красивый).

- Внутренняя — объединяет в себе неизменяемые словоформы. Она указывает на прямое значение, которое устоялось в обществе, и призвана для связывания мышления и речи человека. Образец: конь и лошадь (для каждого рода существует отдельная неизменная форма).

Особенности формирования

Образование форм слова происходит в большинстве случаев при помощи окончаний и формообразовательных суффиксов. Каждая словоформа располагает собственными морфологическими признаками и грамматическими значениями (для существительного — число и падеж, для глагола — число, время и лицо). Пример: кот — котов, думать — думает. Словообразование может проводиться посредством присоединения дополнительных слов. Для образования конструкции будущего времени потребуется добавить «буду», «будет», «будешь». Пример: будет играть, будешь смотреть.

В русском языке есть слова, которые не обладают способностью изменять свою форму. Они называются не изменяемыми. В данную категорию входят все наречия и деепричастия, некоторые прилагательные и местоимения, а также служебные части речи (предлоги, союзы и частицы) и междометия. Образец: холодно (наречие), играя (деепричастие), над (предлог), и (союз), же (частица), бордо (прилагательное, обозначающее цвет), где (местоимение), ах (междометие).

Слова, способные образовывать новые словоформы, называются изменяемыми. У каждой части речи существует только одна начальная форма:

- у существительного она стоит в единственном числе и именительном падеже: класс, принадлежность;

- у прилагательного — в единственном числе и мужском роде: красивый;

- у числительного выступает слово в именительном падеже: девять;

- у глагола выступает инфинитив: действовать, смотреть.

Исключением выступает местоимение. Эта часть речи обладает несколькими начальными формами в зависимости от разряда. Они делятся на 3 основные группы:

- Местоимения-существительные — начальной формой является слово в единственном числе: она, кто-либо. У возвратного местоимения-существительного «себя» эта форма выражена в родительном падеже.

- Местоимения-прилагательные выступают в единственном числе, мужском роде и именительном падеже: какой, каждый.

- У местоимений-числительных начальная форма является в именительном падеже: сколько-нибудь.

Однокоренные слова

Формы слов постоянно путают с однокоренными словами. Главное отличие этих морфологических единиц заключается в лексическом значении образуемого. Если словоформа сохраняет свой смысл, то однокоренное выражает совершенно иное лексическое значение, также последние могут относиться к различным частям речи. Они образуются при помощи присоединения приставок и словообразовательных суффиксов.

Сравнение словоформ и однокоренных слов:

| Словоформы | Однокоренные слова |

| Родной | Родина |

| Родная | Породниться |

| Родные | Родовой |

| Родное | Родственные |

Методы образования

Для создания новых словоформ применяют такие методы как склонение, спряжение, образование множественного числа, изменение временных форм и степеней сравнения. Склонение слов — способность имён существительных изменяться по родам и падежам. Для существительных в единственном числе существует отдельная классификация по склонениям:

- Первое склонение — существительные мужского и женского родов с окончаниями «-а», «-я»: нога, мама, страница, дядя.

- Второе склонение — существительные мужского и среднего родов либо с нулевым окончанием, либо с окончаниями «-о», «-е»: предложение, упражнение, окно, автобус, молоток, компьютер.

- Третье склонение — существительные женского рода с нулевым окончанием: мышь, жизнь, тень, степь, ночь, помощь.

Для каждого склонения существуют отдельные правила образования словоформ, различающиеся по методике постановки падежных окончаний. Существует огромное количество существительных, совмещающих в себе признаки разных склонений. К этой категории относятся существительные, оканчивающиеся на «-мя» и «путь». При их изменении по падежам образуется суффикс «-ен»: время — времени, бремя — бремени.

Спряжением называется изменение числа, времени, лица и рода глагола. Всего выделяют 2 вида спряжения:

- Первое спряжение. В эту категорию входят глаголы, которые в начальной форме оканчиваются на «-оть», «-еть», «-уть», «-ить»: работать — работает, хотеть — хочешь.

- Второе спряжения. В данную группу входят глаголы, оканчивающиеся в начальной форме на «-ить»: пилить — пилит, кормить — кормишь.

Существует множество исключений из правил. Так, глаголы «брить», «стелить», «зиждиться» относятся к первому спряжению, но оканчиваются на «-ить». Глаголы «гнать», «держать», «дышать», «обидеть», «видеть», «слышать», «ненавидеть», «смотреть», «вертеть», «зависеть», «терпеть» относятся ко 2 спряжению.

Глаголы также могут изменять свою временную форму. Они могут быть употреблены в формах прошедшего, настоящего и будущего времени: старался (прошедшее время), старается (настоящее время) и будет стараться (будущее время).

Степени сравнения являются особой формой словоформ для прилагательных. Выделяют сравнительную и превосходную степень сравнения. Сравнительная степень олицетворяет признак, проявляющийся либо в большей, либо в меньшей мере. Образец: хороший — лучше, плохой — хуже. Превосходная степень сравнения указывает на свойство предмета в высшем его проявлении. Пример: сильнейший, умнейший.

Определение словоформы

Для правильного определения словоформы был создан следующий алгоритм действий:

- Нужно определить часть речи, задав вопрос, и обозначить начальную форму слова.

- Поставить в форму единственного числа.

- Проверить, не является ли оно исключением или особым случаем.

- Обозначить смысловое значение в тексте. Это делается, чтобы избежать омонимичных конструкций.

- Необходимо определить, является ли неизменяемым.

- Указать окончание, чтобы найти его морфологические признаки — лицо, род, число и падеж.

- Осуществить проверку правописания. Каждой форме слова соответствует уникальный тип окончаний, который не изменяется во время письма.

Существует правило формы одного и того же слова. Оно гласит, что словоформа может изменяться только в пределах одной части речи.

Что такое форма слова: определение, распространенные ошибки

Форма слова – важнейшее понятие русского языка. По ней судят о грамматическом значении, изменяемости или неизменяемости лексической единицы. Ошибки в форме слова нередки: кто-то путает ее с однокоренным словом, кто-то не знает, как образуется начальная форма, а кто-то не умеет ее изменять.

Определение понятия

Практически любой части речи свойственно изменение. Так, глагол имеет формы времени, числа или лица; существительное, прилагательное, местоимение изменяются по падежам и числам. Все эти значения заключены в словоформе. Нужная форма слова реализуется через окончание (флексию). Здесь следует ввести еще одно понятие: парадигма – это цепочка словоформ.

Например, при изменении глагола решать по временам (решаю – решал – буду решать) изменяются окончания. То же самое происходит и при изменении его по лицам: решаю – решаешь – решает; и числам: решаю – решаем, решаешь – решаете, решает – решают.

Теперь возьмем для примера именную часть речи — существительное день. Изменим его по падежам (возьмем не все, только три): день (именительный), дня (родительный), днем (творительный), о дне (предложный). Теперь по числам: день (ед.ч.) – дни (мн.ч.).

Имя прилагательное, кроме изменения по падежам и числам, возможно изменить по родам: красивый стол – красивая мебель – красивое панно.

Зная, что такое форма слова, можно сказать, что оно стоит в определенном падеже, относится к тому или иному склонению или спряжению, лицу или числу. Через это понятие слово реализуется грамматически.

К примеру, в предложении Лодка отчалила от крутого берега слово отчалила имеет форму прошедшего времени, женского рода, единственного числа, следовательно, это глагол. По окончанию мы можем сказать, что слово это — женского рода. Теперь посмотрим на слово берега. Оно отвечает на вопрос чего?, следовательно, является существительным. Кроме того, можно определить падеж (родительный), число (единственное), род (мужской) и склонение (второе).

Начальная форма

Еще одно понятие русского языка – начальная форма слова. Это закрепленное грамматическое оформление лексемы. Так оно зафиксировано в словарях. Примечательно, что у частей речи эти характеристики различны.

Существительное – именительный падеж, единственное число (пень, слушатель, книга, телефон, облако).

Прилагательное – именительный падеж, единственное число, мужской род (деревянный, дубовый, чайный, великолепный).

Числительное, если оно количественное, должно стоять в именительном падеже (двадцать, шесть, сто сорок один), порядковое же, аналогично прилагательному в мужском роде, — в единственном числе, именительном падеже (двадцатый, шестой, сто сорок первый).

Начальная форма слова-местоимения зависит от его разряда. Не секрет, что эти части речи подразделяются в зависимости от того, к какой части речи тяготеют. Поэтому для местоимений-существительных это будет форма существительного, аналогично — для местоимений-прилагательных и числительных. Исключение – местоимение, не имеющее формы именительного падежа: себя, себе, собой.

Глагол – инфинитив, т.е неопределенная форма, при которой ставятся вопросы что делать? что сделать?: (шить, стирать, иметь, сесть, взорвать, улыбнуться).

Что касается причастий, то у них начальная форма определяется согласно определению. К сожалению, это достаточно спорная часть речи: некоторые лингвисты выделяют ее в отдельную, и тогда начальная форма – единственное число, именительный падеж, мужской род (танцующий). Но если вы разделяете точку зрения ученых, считающих причастие лишь формой глагола, то в качестве начальной формы необходимо указать инфинитив (танцевать).

Особняком от всех в этом вопросе стоят неизменяемые части речи – деепричастие и наречие. Что такое форма слова? Это его изменение. Соответственно, эти слова данной характеристики не имеют: быстро, вдвойне, горячо, рисуя, увлекшись. Тут следует сделать оговорку, как в предыдущем абзаце: если деепричастие позиционируется как глагольная форма, то его начальная форма будет инфинитивом: рисуя – рисовать.

Форма и однокоренное слово

Следует понимать, что такое форма слова, говоря об однокоренных словах. Последние образуются с помощью словообразующих морфем: приставки либо суффикса. В изменении же словоформы участвует исключительно окончание.

Для примера приведем слово человек. Изменение его формы: человека – человеку – человека – человеком – о человеке. Слова различаются лишь флексиями. Лексическое значение неизменно. Теперь подберем однокоренные слова: человечек, очеловечивание, человечность. Эти слова уже имеют различные лексические значения и отличаются друг от друга наличием суффиксов и приставок (очеловечивание).

Особые случаи

В русском языке есть особые случаи, названные «несвободность» форм – это такое явление, при котором полностью формообразующую цепочку составить невозможно.

К примеру, к слову кочерга затруднительно подобрать форму множественного числа, от прилагательного красть невозможно образовать страдательное причастие несовершенного вида по принципу рисовать – рисуемый. Зная, что такое форма слова и ее цепочка, вы избежите ошибок в этом вопросе.

Существительное как часть речи: морфологические признаки, формы слова

Русский язык

Морфология, или словоизменение, — раздел грамматики, который изучает правила образования формы слова. Имя существительное как знаменательная часть речи, имеет присущие ему грамматические признаки. Характеризуют слово и определяют его синтаксическую роль в предложении морфологические признаки имени существительного. Они подразделяются на постоянные и непостоянные категории.

Постоянные признаки существительных

Постоянные признаки слова не изменяются и не зависят от его смыслового значения при построении предложения. Для имени существительного различают четыре категории постоянных форм:

- род;

- склонение;

- нарицательное/собственное имя;

- одушевлённость или неодушевлённость.

Как исключение, предметы, обладающие лишь множественной формой (чипсы, духи, ножницы), имеют ещё один неизменяемый признак — число.

Классификация по родам

Род в морфологии — это категория, разделяющая слова на группы по принадлежности к полу или по его отсутствию. Отнесение к тому или иному роду определяется только у существительных в единственном числе. В грамматике русского языка выделяют 4 родовых класса:

- женский: лапша, печь, машина, дамба;

- мужской: табурет, юноша, город, периметр;

- средний: качество, препятствие, лекало, баловство;

- общий: сирота, пьяница, зануда, обжора (имеется только у одушевлённых предметов).

Слова общего рода приобретают род того объекта, к которому относятся в этом конкретном случае: Маша плакса (жен.), Вася тихоня (муж.).

Склонение в русском языке

Преобразование формы слова способом изменения окончаний в соответствии с падежом называют склонением. В русском языке существительные классифицируются на 1, 2, 3 склонение. Принципы деления словоформ на 3 типа отражены в таблице с примерами:

| 1 склонение | 2 склонение | 3 склонение |

|---|---|---|

| муж. р. — оконч. -а, -я; жен. р. — оконч. -а, -я | муж. р. — нулевое оконч. ср. р. — оконч. -о, -е | жен. р. — оконч. -ь |

| мужчина, владыка, дядя, судья, муха, шляпа, капля, студия | парад, шум, трикотаж, сукно, стекло, рвение | мышь, глушь, печаль |

Одушевлённые существительные, относящиеся к общему роду, имеют окончания -а, -я и отнесены к 1 склонению: злюка, разиня, недотрога и другие.

Имена собственные и нарицательные

Наименования населённых пунктов, государств, названия в географии, человеческие имена, клички домашних животных относятся к существительным собственным, имеющим индивидуальный характер. В письменной речи такие слова всегда начинаются с прописной (большой) буквы. Образец собственных имён: Норильск, Крым, Италия, Африка, Иртыш, Наталья, Барбос.

Нарицательные существительные определяют обобщённые названия окружающих предметов и объектов. Пишутся с маленькой (строчной) буквы. Они объединяют слова в отдельные группы по общим признакам и принадлежности к одной категории. Например: научные термины, понятия в искусстве, изделия и средства, служащие для определённой цели (мебель, лекарства).

Категория одушевлённости

Постоянный признак одушевлённости или её отсутствия делит существительные на 2 вида: одушевлённые и неодушевлённые. Отнесение к тому или иному классу в некоторых случаях зависит от значения слова в предложении, словосочетании.

Принципы классификации по свойствам:

- Одушевлёнными являются наименования, относящиеся к живым существам и отвечающие на вопрос — кто? Примеры: президент, подмастерье, девочка, папа, обезьяна, соловей. К одушевлённым также относятся названия игрушек и механизмов, обладающих внешними характеристиками человека, персонажей из сказок и легенд: кукла, леший, матрёшка, ведьма, чёрт.

- Неодушевлёнными называют неживые предметы и явления, объекты растительного мира, отвечающие на вопрос — что? Например: торшер, планета, еда, огонь, земляника, кустарник, торф. К этой категории отнесены сообщества людей и скопления животных: толпа, крестьянство, группа, детвора, стадо, стая, табун.

Деление существительных по признаку одушевлённости не безусловно. Так, в отношении причисления растений к неодушевлённым предметам с позиции законов грамматики у науки есть возражения. Биологи считают их живыми организмами.

Непостоянные характеристики слова

К непостоянным грамматическим признакам слова относятся число и падеж. Существительные видоизменяются в соответствии с речевой ситуацией и постановкой в словосочетании и предложении.

Число предметов

Слова обладают числом в зависимости от количества описываемых предметов: один — это единственное число, много — множественное. Образуются формы множественного числа посредством изменения окончания и/или основы. Большинство имён существительных имеют обе числовые формы, но некоторые употребляются лишь в единственном или только во множественном числе. Деление слов на числовые категории наглядно выражено в таблице:

- Только окончания — во мн. ч. -и, -ы, -а, -я: гараж — гаражи, лампа — лампы, стог — стога, кол — колья.

- Окончание и значимая часть слова: цветок — цветы, горожанин — горожане, племя — племена, курица — куры.

- Слова полностью видоизменяются: ребёнок — во мн. ч. дети, человек — во мн. ч. люди.

- Множества предметов, людей: детвора, старьё, бельё.

- Веществ, продуктов: молоко, мел, керосин, горох.

- Качественных признаков: синева, тьма, сила, белизна.

- Состояния, действия: косьба, доставка, чтение, стрельба.

- Географических объектов: Америка, Нил, Москва, Грузия.

- Предметные пары: ножницы, джинсы, часы, очки, счёты, грабли.

- Материалы: отруби, хлопья, опилки, чернила.

- Отрезки времени: сутки, каникулы, будни.

- Игры: вышибалы, шахматы, прятки, жмурки.

- Природные явления: заморозки, всходы, сумерки.

- Виды действий: переговоры, хлопоты.

Имена существительные, не меняющие форму, — несклоняемые, приобретают число, определённое им синтаксической ролью в предложении:

- Маша надела синее пальто (ед. ч.). В магазин завезли модные пальто (мн. ч.).

- Волосатый шимпанзе (ед. ч.) сидел на верхней ветке. В одной клетке находилось несколько шимпанзе (мн. ч.).

Падежи и падежные вопросы

Существительные изменяются по падежам, образовывая согласованные словосочетания, определённые их значением в предложении. В грамматике рассматривается шесть падежей, у каждого по 2 соответствующих вопроса:

- Именительный — кто? что? Малыш, кровать.

- Родительный — кого? чего? Малыша, кровати.

- Дательный — кому? чему? Малышу, кровати.

- Винительный — кого? что? Малыша, кровать.

- Творительный — кем? чем? Малышом, кроватью.

- Предложный — о ком? о чём? О малыше, кровати.

Для определения начальной формы существительного ставят его в единственное число и именительный падеж.

Грамматические признаки существительного много значат для определения его роли в предложении и правильного употребления в словосочетании.

https://www.syl.ru/article/227422/new_chto-takoe-forma-slova-opredelenie-rasprostranennyie-oshibki

https://na5.club/russkij-yazyk/sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi-morfologicheskie-priznaki-formy-slova.html

|

Термин Начальная форма слова имеет смысл только для изменяемых частей речи, поскольку у неизменяемых частей речи форма бывает только одна. Поэтому начальную форму мы находим для существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, причастий, числительных, то есть у частей речи у которых возможно изменение по падежам, родам, числам, временам. Для имен существительных начальной формой считаем именительный падеж единственного числа. Например при выполнении морфологического разбора слова Долине мы находим ее начальную форму — существительное ДОЛИНА. Для глаголов начальной формой будет инфинитив, неопределенная форма.Например если требуется выполнить морфологический разбор слова Бежит, мы находим его инфинитив БЕЖАТЬ который отвечает на вопрос Что делать? Для прилагательных начальной формой будет форма мужского рода и именительного падежа, причем это касается и кратких прилагательных и прилагательных в сравнительной степени. Например надо выполнить морфологический разбор прилагательного Прозрачен. Ставим его в полную форму и получаем ПРОЗРАЧНЫЙ. Аналогично поступаем с причастиями, хоть те и являются формой глагола. Пример морфологический разбор причастия Распахнута. Начальной формой оказывается слово Распахнутый, мужской род и полная форма. Для числительных начальной формой будет именительный падеж. Например для слова Восьми это слово ВОСЕМЬ. Для местоимений начальная форма это опять именительный падеж мужского рода, либо просто мужской род.Например при морфологическом разборе местоимения Ею, мы выделим начальную форму ОНА. модератор выбрал этот ответ лучшим Nelli4ka 5 лет назад У изменяемых слов бывает несколько форм, и только одну называют начальной. Это такая форма, которую можно назвать отправной точкой последующего образования. Для каждой части речи есть свои правила и условия, при которых ту или иную форму мы можем назвать начальной. Так, у существительных, местоимений, прилагательных и порядковых числительных общим условием является единственное число. У существительных — это также Именительный падеж, у прилагательных и местоимений — И.п. и мужской род. У количественных числительных — это только Именительный падеж. Чтобы определить Н.ф. (у нее в этом случае есть свое название — инфинитив) глагола, нужно задать вопросы «что делать?»/»что сделать?». владсандрович 6 лет назад Для того, что бы такая форма была, в русском языке, необходимо, что бы это слово, изменялось по своим формам, после того как его по правилам русского языка склоняли. Если такие изменения наблюдаются, то у глагола, такая форма является неопределенной и оканчивается на — ть. Например — бежать. Если мы будем иметь дело с существительным, то тут слово должно обязательно стоять в Именительном падеже и единственном числе, так как от таких его характеристик, исходят изначально, склоняя его. Что касается прилагательного, то там главное это род и слово, обязательно должно стоять в форме мужского рода и никак иначе. Rogneda 9 лет назад У каждой изменяемой части речи есть своя начальная форма. Например, у существительного — это форма именительного падежа единственного числа, кроме тех слов, которые употребляются только во множественном числе: яблони — яблоня, сапоги — сапог, но весы, грабли, брюки, чернила, перила. У прилагательных начальной формой считается слово мужского рода единственного числа: синий, красивый, беззлобный. У глаголов начальной формой является неопределенная форма глагола, или инфинитив: спросить, отвлечь, принести. У изменяемых местоимений начальной формой будет именительный падеж единственного числа мужского рода (если есть род): мой, ваш, который. Местоимения каков, таков не изменяются по падежам, значит, у них начальная форма— мужской род единственного числа. Помощни к 6 лет назад Поскольку форма слова может изменяться, то есть некая точка отсчета, форма, которая считается начальной. Для каждой части речи способ определения начальной формы слова отличается. Вот, к примеру, что такое начальная форма существительного: А вот как найти начальную форму прилагательных: И начальная форма глаголов: Master key 111 6 лет назад Формой слова как известно в русском языке занимается морфология, формы бывают только у изменяемых слов и одну из форм принято называть начальной, Начальная- это та самая форма, в которой слово даётся в словарях, ниже представлены начальные формы разных частей речи. moreljuba 6 лет назад Каждая изменяемая часть слова имеет свою определённую начальную форму, которая определяется согласно правил русского языка. Итак: у существительного принято считать начальной формой именительный падеж и единственное число, конечно, исключая те слова, которые употребимы исключительно во множественном числе (брюки, весы и так далее) У прилагательных — это мужской род и также единственное число; У глаголов — это неопределённая форма слова, отвечающая на такие неопределённые вопросы как «что сделать?», «что делать?». У местоимений — мужской род и единственное число. -Irinka- 6 лет назад Формы слова бывают только у изменяемых слов, а за начальную форму слова принято брать именно тот вариант употребления слова, который записан в словарях. Формами слова называют варианты использования одного и того же слова, которые имеют различные значения числа и падежа, времени, лица у и т. д. Формы слов образуются с использованием различных окончаний: У каких частей речи есть начальная форма слова? Начальная форма:

ZoRRoO 6 лет назад Правило определение начальной формы слова говорит о том, что первым действием должно быть определение части речи, каким является рассматриваемое нами слово в предложении. Для существительного начальной формой будет именительный падеж, единственное число (вопрос: кто, что). Для глаголов это будет инфинитив, то есть неопределённая форма глагола, отвечающая на вопросы: что делать, что сделать. Для прилагательных — мужской род, единственное число (вопрос: какой). Smiledimasik 6 лет назад Для начала разберемся что такое форма слова. Форма слова — это слово, которое имеет несколько вариантов и они выражают несколько грамматических значений(время, число, лицо и т. д.) Что же такое начальная форма слова? Начальная форма слова — это слово которое имеет возможность изменятся(имя существительное, глагол, местоимение, имя прилагательное и имя числительное). Если вам понадобиться найти начальную форму слова, вы можете его найти просто в словаре. Знаете ответ? |