Если вам нужно определить форму глагола, то читайте статью. В ней описаны правила и примеры всех видов и типов этой части речи.

Содержание

- Что такое глагол в русском языке?

- Какие бывают формы глагола в русском языке — 3, 4, 5, 6 класс: что это такое, как определить, какой формы глагол?

- Определенная и неопределенная формы глагола в русском языке: как определить окончание глагола неопределенной формы?

- Видео: Уроки русского. Неопределенная форма глагола

- Как правильно определить начальную форму глагола: как определить окончание глагола начальной формы?

- Видео: Урок русского языка — «Начальная (неопределенная) форма глагола»

- Как правильно определить время, временную форму глагола?

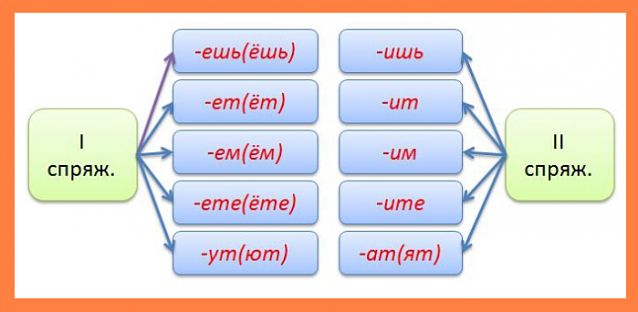

- Как определить спряжение глагола: как определить в неопределенной форме?

- Видео: Спряжение глаголов. Что такое спряжение глаголов в русском языке? Для чего нужно спряжение глаголов?

- Как определить форму числа глаголов?

- Как правильно определить форму лица глагола в русском языке?

- Неправильная форма глагола: как определить в русском языке?

- Переходная и непереходная форма глагола: как определить переходность глагола?

- Как определить лицо русского глагола в неопределенной форме?

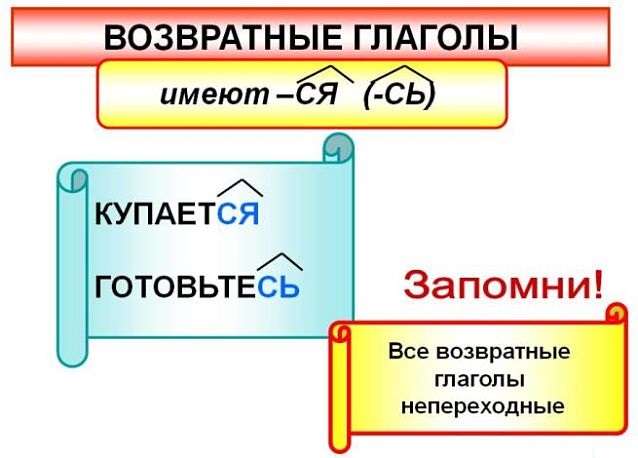

- Возвратная и невозвратная форма глагола: что это такое, как определить возвратность в русском языке?

- Видео: Уроки русского. Возвратная форма глагола

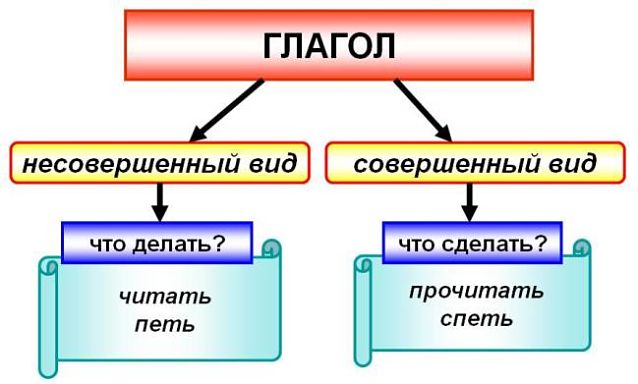

- Глаголы совершенного и несовершенного вида: как определить?

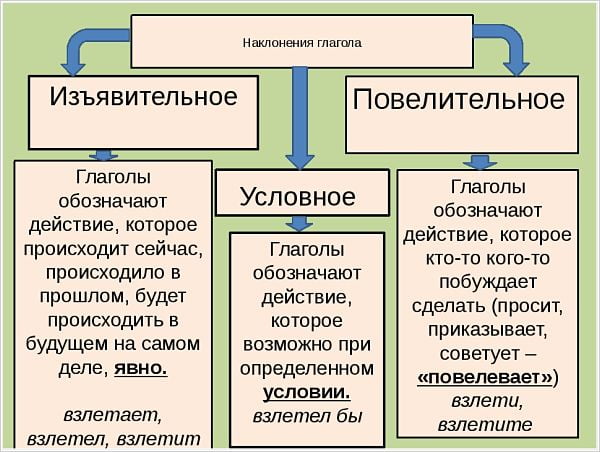

- Какие бывают наклонения глаголов?

- Глагол: какие существуют основные залоги?

- Как определить третью форму глагола в английском языке?

- Видео: Все 5 форм английского глагола простым языком — таблица правильных и неправильных глаголов

- Видео: Как определить форму глагола? Русский язык 3 класс

Еще в начальной школе дети начинают учить глаголы. Продолжается эта тема по русскому языку на протяжении всей учебы в школе.

Прочитайте на нашем сайте статью о том, что означает «ТЬ» в глаголах — окончание или суффикс. Вы найдете в ней все правила и примеры для лучшего запоминания материала.

Глаголы нужны, чтобы правильно строить предложения. Какие бывают формы глаголов? Что это такое? Ответы на эти и другие вопросы ищите в данной статье. Читайте далее.

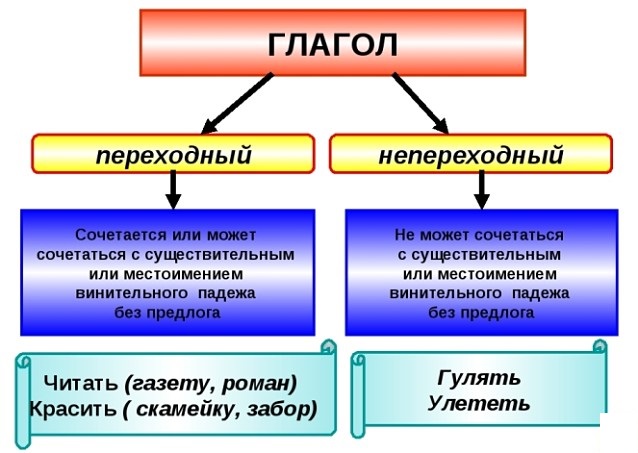

Что такое глагол в русском языке?

Глаголом в русском языке называется самостоятельная часть речи, которая указывает на действие. Как правило, подразумевается такой смысл: «что делать?», «что сделать?». Существуют такие виды глагольной части речи, как переходной и непереходной, возвратный и невозвратный. В репликах и письменных фразах им отводиться роль сказуемого: «Аня купила», «Витя пошел», «Женя выронила».

Глаголы изменяемые по конкретным компонентам: временам, лицам, числам. Что примечательно, у видоизменения относительно лиц имеется и слово-синоним «спряжение».

Временные отличия:

- Событие, которое совершается в данный момент – скачет

- То, что уже имело место – скакал

- Направление будущего – поскачет, будет скакать

Разнообразие лиц и чисел:

- Первое лицо – я скачу

- Второе – ты скачешь

- Третье – онона скачет

- Единственное число – я скачу

- Множественное – мы скачем

Также в русск. языке глагольная часть речи может иметь формы вида, рода, залога и наклонения. Залог может быть средневозвратным, действительным, страдательным. От глаголов можно образовывать причастия и деепричастия.

Глаголы переходного типа подразумевают то непременное действие, что распространяется на предмет в любом случае и при любых условиях извне. Они сочетаются с существительными, местоимениями. Но должен быть винительный падеж: выругал мальчика, зарегистрировал на себя дом, поприветствовал тещу.

Что же касается отдельных случаев, могут предполагаться существительные и местоимения в родительном падеже: посадил немного картошки, продал 2 литра кваса, притащил хризантем, порезал колбасы.

Непереходными называются остальные компоненты, отвечающие на данный вопрос и имеющие схожие задачи, которые фиксируют передвижение кого-либо или функционирование физического тела в пространстве. Это глаголы: «бегать», «шагать», «возлегать» и т.д.

Глаголы бывают совершенными и несовершенными. Вторые обозначают то следствие активности индивида, что еще не завершено: «Мне нужно идти выбрасывать мусор», а первые говорят, что должно быть сделано, ограничивая личность рамками: «Этот портрет нужно нарисовать до пятницы».

Однако существуют и глаголы, которые ограничиваются одним видом: «принадлежать», «очутиться». А вот глаголы, к примеру, «обещать», «атаковать» вовсе не имеют никаких форм.

Глаголы возвратного вида легко «вычислить» по суффиксам -ся или –сь: злиться, ругаться, всполошиться. Некоторые из них зависимы от суффикса в своем составе: гордиться, надеяться, а некоторые допустимы без него: плакаться, умываться.

Невозвратные глаголы – это те, у которых нет суффикса –ся. Нередко встречаются и безличные глаголы: не спится, стемнело, похолодало и т.д. Подробнее о видах и формах глагола описано ниже по тексту. Читайте далее.

Какие бывают формы глагола в русском языке — 3, 4, 5, 6 класс: что это такое, как определить, какой формы глагол?

Теперь давайте изучим формы глагола. Многие дети не могут понять, что это значит. Какие бывают формы глагола в русском языке? Что это такое, как определить какой формы глагол? В 3, 4, 5, 6 классе учителя объясняют детям, что под «формой глагола» подразумеваются уже известные нам определения:

- Число

- Лицо

- Время

Подробнее:

- Число способно быть единств. и множеств.: «я репетирую — мы репетируем», «я пою – они поют», «я играл – они играли».

- Лицо — оно может быть первым, вторым, третьим: «я вижу – ты видишь – она видит», «я сказал – ты сказал — он сказал».

- Время подразделяется на следующие категории: настоящее — сейчас, сегодня, прошедшее — было когда-то, не важно когда, будущее — когда-то произойдет, может иметь место»: «Я говорю — он сказал – она скажет» и т.д.

Как «вычислить» верную форму? Все дело в том, что это сочетание – лицо + время + число. Ответ должен строиться по конкретной схеме. Глагол 1 лица – «я, ты», второго – «ты, вы», третьего – «он, она, оно, они».

Какое предполагается время, определить просто. Активность творится сейчас — настоящее время:

- Я леплю скульптуру

- Я готовлюсь к экзамену

- Я репетирую песню перед концертом

Если глагол прошедшего времени, то действие уже произошло:

- Вчера я почти не репетировал, поэтому и выступил не так хорошо, как хотелось бы.

- Вчера я не прочитал «Отцы и Дети», поэтому получил двойку за сочинение.

- В пятницу я рисовал стенгазету, поэтому у меня не было возможности подготовиться к контрольной по алгебре.

А вот в глаголах будущего времени, действие произойдет потом (через час, год и так далее):

- Я обязательно исправлю свою двойку, завтра я выучу весь материал.

- Сегодня я не готов, но завтра обязательно подготовлюсь.

Многие языковеды добавляют еще неопред. форму. Надо запомнить окончания: -ть, -ти или –чь. Проверочные фразы: Что делать? – зубрить; Что сделать — вызубрить, подготовить, проанализировать, обжечь, сжечь, обрести, потрясти.

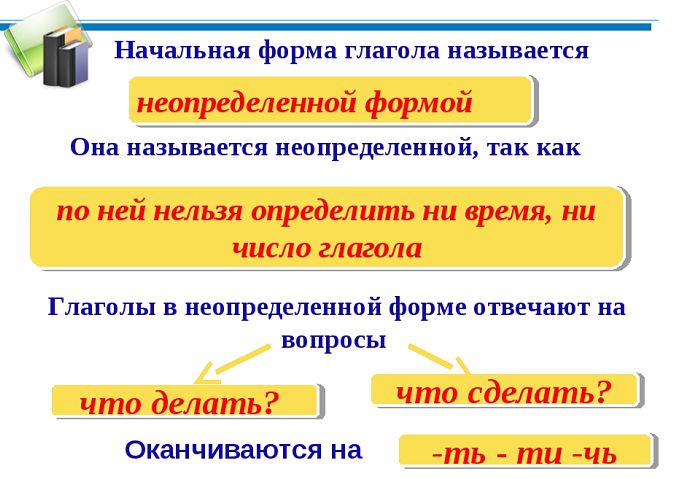

Определенная и неопределенная формы глагола в русском языке: как определить окончание глагола неопределенной формы?

Неопределенная форма глагола называется инфинитивом. Она отвечает на вопросы: «что делать?», «что сделать?». Примеры: работать, сказать, думать, говорить, уехать. По сути, это форма, которая не имеет лица, рода и времени: «выздороветь», «отказаться», «двигаться». Чисел и родов у этой формы нет. Пример: что делать? – работать, придумать.

Определенная форма глагола в русском языке всегда играет роль сказуемого. Данный глагол всегда может быть в изъявительном, сослагательном, повелительном наклонении.

Первое показывает текущее состояние. Касательно повелительного наклонения, значит, манипуляции являются желаемыми, а вот сослагательное наклонение предполагает нереальное действие.

Пример:

- Если я был бы миллионером, я бы не стоял здесь за прилавком – сослагательное наклонение.

- Да будь ты уже мужчиной, в конце концов! – повелительное наклонение.

- Я – адвокат. Эта профессия до сих пор является популярной – изъявительное наклонение.

Как определить окончание глагола неопределенной формы? Стоит отметить следующее:

- Глагол неопред. формы можно узнать по суффиксам -ть или -ти.

- У возвратных глаголов прибавляется постфикс -ся или -сь.

Допустим: представить не можете, вышел подышать свежим воздухом, было бы с кем поработать и пр.

Видео: Уроки русского. Неопределенная форма глагола

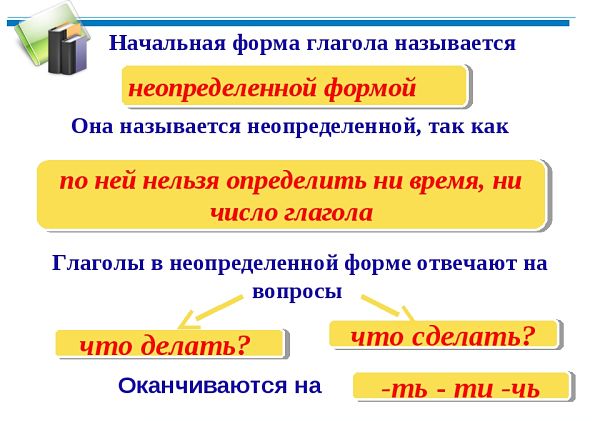

Как правильно определить начальную форму глагола: как определить окончание глагола начальной формы?

У глагола есть начальная форма. Как определить ее и окончание глагола начальной формы? Ответ:

- Начальной является неопределенная форма глагола, то есть инфинитив.

- Последний указывает на какие-то манипуляции либо состояние: «видеть», «слышать», но не значит время действа либо количества субъектов, которые там присутствуют. Причем, не важно, кем они приходятся.

Глагол может изменяться по лицам, числам, времени и наклонениям. У начальной формы невозможно определить род, время, лицо, число, прочие факторы:

- Что делает? — играет

- Что делать? — читать, писать

- Что делаешь? — учишь

- Что сделаю? — соберусь

- Что сделать? — собраться, отправиться

- Что сделаем? — отправимся

Начальную форму легко найти по окончаниям -ть, -ти, например: нести, ползти, обогнать и пр.

Видео: Урок русского языка — «Начальная (неопределенная) форма глагола»

Как правильно определить время, временную форму глагола?

Перемены состояния глагольной части речи по временному признаку – основная составляющая грамматики. Как определить временную форму глагола? Основой можно назвать противопоставление одного отрезка другому. Допустим: он ходил, он смеялся, я буду изучать, изучу, она верит, будет верить и т.д. Подробнее:

- Прошедшее время глагола говорит о том, что происходило когда-то раньше: «Вчера вечером мы нашли раненого солдата, но было уже поздно», «Паша работал над курсовой весь год».

- Настоящее время указывает на то, что происходит сейчас: «Я пишу сценарий, поэтому пока не звони мне», «Журнал выходит по средам».

- Будущее время выражает те события, которые еще только грядут: «На следующей неделе я не буду на соревнованиях, потому, что уезжаю к бабушке в Ярославль».

Написать правильно очень просто. Ведь время контролируемо при помощи ряда суффиксов. Также присутствует изменение по числам, лицам в ряде времен.

Жизнедеятельность человека тесно связана со временем: «вчера вечером я навестил своего соседа», «сегодня утром мы провели семейный совет», «завтра я поеду к бабушке, чтобы помочь ей с прополкой огорода». Соответственно, именно время – тот фактор, на который ориентируются в нашем родном языке. Однако в грамматике — это переменный фактор, который характерен в большей степени для изъявительного наклонения. Даже если глагольные формы изменяются по временам, они сохраняют первичные признаки. К примеру:

- Говорим о настоящем: что делаешь? – я сочиняю

- Если это уже было: что сделал? – я сочинил

- Мечтаем о том, что свершится: что сделаешь? – я сочиню, я намерен весь вечер сочинять

Глаголы из подраздела «совершенные» употребляют, когда говорят о тех событиях, которые произошли до текущего момента:

- Джек построил прекрасный дом еще в прошлом месяце.

- Когда Анна поступила в университет, она приобрела прекрасного друга в лице Николая.

Что же касается глагола несовершенного вида, он употребляется тогда, когда результат не важен:

- Юля и Тимур сажали картошку.

- Антон и Вика учили уроки.

В данном случае имеется только прошедшее время. Но рассказчик не говорит, насколько успешно молодые люди справились с этим заданием. Указывается сам факт того, что они уделяли этому занятию время в прошлом.

В случае с настоящим временем, имеются ввиду манипуляции, которые выполняются здесь и сейчас:

- Не мешай мне, я решаю задачу.

- Ты не мог бы отойти, я сейчас провожу опыт.

- Перезвони мне попозже, потому что в настоящий момент я делаю лабораторную работу.

- Когда я иду из школы, я всегда звоню маме.

- Юноши учатся в колледже, а потом поступают в политех.

Чтобы правильно составлять предложения, важно знать и про спряжение глаголов. Читайте далее.

Как определить спряжение глагола: как определить в неопределенной форме?

Спряжение глагола определяет суффикс инфинитива и возможность образования неопределенной формы глагольной части речи. Но в конкретных случаях рассматривается ударный фактор окончания слова. В случае с 1-м спряжением, имеются такие различия в окончаниях: -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют), а со вторым: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят).

Как можно заметить, в первом варианте превалирует буква «Е», а во втором – «И»: видеть – видим, видите, видят, спать – спите, спит, спят, горите – горят, горим и т.д.

Но если глагол идет с приставкой, то он относится к тому же спряжению, что и без нее. Допустим:

- «Лететь» и «вылететь»

- «стонать – застонать»

- «кричать – закричать»

- «полежать» — «лежать»

Что же касается постфикса «-ся», для спряжения он тоже не важен. Имеется и еще ряд факторов, которые стоит учитывать.

- Бывают и компоненты речи с различной степенью спряжения.

- Они имеют вариативные окончания. Это слова: «есть», «блестеть», «брезжить», «хотеть», «бежать», «дать»: бежать – бегу, ем, ешь, едите, едят, дать – дам, дашь, дадут и т.д.

Но некоторые источники грамматики говорят, что имеют место компоненты с переменным спряжением.

Неопределенная форма глагола в русском языке – это инфинитив. Спряжение №2: это все слова на -ить — «зрить», «стелить», а также на -еть — «прозреть», «обидеть», «видеть», «ненавидеть», «терпеть», «зависеть» и т.д. Стоит знать:

- Когда окончание «-ать» — это указывает на первое спряжение, «-ить» — на второе.

Как еще определить? Важно непременное наличие настоящего события. Окончание будет безударным, когда спряжение можно определить по суффиксу инфинитива (неопределенной формы).

Видео: Спряжение глаголов. Что такое спряжение глаголов в русском языке? Для чего нужно спряжение глаголов?

Как определить форму числа глаголов?

В русском языке глаголы всегда видоизменяются по числам: я кладу, ты кладешь, он кладет, они кладут, мы несем, они несут, она несет. Подсказки всегда предоставляют аналогичные окончания. Если же имеется ввиду прошедшее событие наклонения изъявительного толка, то задаются такие вопросы, как: «что делал?», «что делали?», добавляется окончание –и:

- Корабли плыли неспешно.

- Вчера соседи сильно шумели.

В повелительном наклонении имеются только 2 доступных вариации: ед. число и множеств. второго лица:

- Выполнять – выполняйте

- Выполните, осуществите непременно

Стоит обратить внимание, что активно реализуется постфикс –те. Порой уместно нулевое окончание или –и:

- Отрежь – отрежьте

- Иди – идите

При взаимодействии с условным наклонением, показателем множеств. числа является окончание -и, в ед. числе — нулевое окончание, что подразумевает мужской род, -а, — в форме жен. рода и -о — в форме средн. рода. К глаголу, который ориентирован на одну персону, зададим вопросы: что сделал (-а,-о) бы? Во множественном числе звучит вопрос так: что сделали бы? – Презрели бы, восславили бы, поработили бы.

Как правильно определить форму лица глагола в русском языке?

Глагол не может быть безличностным. По сути, данный аспект выражает все действие. Как правильно определить форму лица глагола в русском языке? Лицо бывает:

- Первым

- Вторым

- Третьим

Помимо этого глаголы различаются по виду, наклонению, переходности и т.д.

- Форма 1 лица напоминает нам, что действие уже выполняется или будет исполняться самим индивидом вместе с другими участниками процесса. Используются местоимения «я» и «мы»: я строю – мы строим, я выдержу – мы выдержим, я защищаю – мы защищаем.

- Форма 2-го лица — явление будет свершать кто-то. Соответственно, используются местоимения «ты», «вы»: ты польешь огород, вы пойдете в гости.

Предпочтительны личные окончания с буквой «е» или «и». Дальнейшее функционирование зависит от соответствия глагола к какому-либо из утвержденных спряжений:

- Ед. ч. -ешь (I спр.) -ишь (II спр.)

- Мн. ч. -ете (I спр.), -ите (II спр.)

Что же касается описания процессов, которые еще не имели места, то добавляется «-ите»:

- Я говорю — вы говорите

- Я спешу – вы спешите

- Я приведу – вы приведете

Предпочтительно и повелительное наклонение: сделай – сделайте.

- Наличие 3-его лица формы глагола оповещает о том, что действие принадлежит тому, о ком идет речь. Вариации 3-го лица в различных числах соотносятся с местоимениями «он», «она», «оно», «они» и спрашивают: «что делает?», «что сделает?»: она сдает экзамен, он пилит бревно.

Подсказки для правильного выбора:

- Нужно использовать проверочный вопрос.

- Обозначить каким будет окончание.

- Догадаться о наличии активности и течения событий путем соотнесения глагола с личным местоимением.

- Подвести итоги.

Теперь вам будет просто определить форму лица глагола. Давайте научимся определять спряжение глагола. Читайте далее.

Неправильная форма глагола: как определить в русском языке?

Данные лингвистические компоненты заметны тем, что они имеют устоявшиеся причастные свойства, а также упоминания былых событий. Единого алгоритма образования нет. Все усваивается путем закрепления. Допустим: делать — сделал – сделанный. Упорядочить данные связки нереально. Допустим, неправильная форма глагола «идти». Ударение ставится на последний слог. Вместо «-ть», которое ожидается, используется «-ти». Другими словами, это исключения.

Как еще определить в русском языке? Ответ:

- Имеет место второе спряжение (кроме «брить» и «стелить»), могут использоваться производные от суффиксов.

- Что же касается разноспрягаемых частей речи, имеются окончания обоих спряжений. Именно поэтому пишется не «хочут», а «хотят».

- А вот глаголы «дать», «есть» имеют особую систему окончаний. Они не относятся ни к одному из существующих спряжений.

Существует еще такое понятие, как переходность глагола. Читайте далее.

Переходная и непереходная форма глагола: как определить переходность глагола?

Некоторые вариации русских глаголов распространенного вида подразумевают дополнение прямого вида. Глаголы бывают переходными и непереходными. О чем же здесь речь, что это за формы? Как определить переходность глагола?

- Имеет место в предложениях прямое дополнение.

- С его помощью глагол может взаимодействовать с существительными, не требуя предлога и т.д.

- Также может обозначаться объект действия.

Пример:

- Пойти на концерт

- Есть доширак (прямое дополнение)

- Расти как на дрожжах

- Стоять под окном (непрямое дополнение)

Непереходные глаголы можно идентифицировать по значению и способам того, как можно ими оперировать.

Переходные глаголы подразумевают активность либо его влияние. Оно касается предметов и лиц. Аспект можно рассматривать как некий переход. Форма в данном случае беспредложная. Возможно существительное в винительном падеже.

Если есть отрицательная форма глагола, то падеж всегда родительный, как и тогда, когда речь идет о какой-то детали объекта: приглашать (кого?), испытывать (кого, что?) и т.д.

О чем еще говорят данные языковые условия?

- Происхождение чего-либо: написать стихотворение, вырубить лес.

- Восприятие каких-то аспектов: страдать от голода и холода, слышать скрипы и стоны, ощущать тепло.

- Влияние на объект, которое в корне не меняет его: благодарить братьев, гладить собаку, приветствовать сослуживцев.

- Отношение к человеку или любому живому и неживому существу: обожать кофе, ненавидеть соседа.

Имеются и те части речи, которые обозначают чьи-то поступки, однако действие не распространяется на прямой объект и в нем не нуждается. Такие глаголы не взаимодействуют с существительными в винительном падеже: возлегать на кушетке, обедать с сестрой, радоваться новому дню, преподавать в ВУЗе, удобно устроиться в микроавтобусе.

Нередко речь идет о лексическом сочетании, отображающем:

- Состояние эмоций и психики, место расположении в пространстве и прочее: притулиться, хандрить, расстроиться.

- Движение и существование: быть, казаться, являться.

- Склонности и опыт: учительствовать, бедствовать, попрошайничать.

Признаки переходности глагола:

- Управляет существительными и местоимениями в падежах родительном и винительном без наличия предлога: исследовать машину, не принимать спиртное.

- Непереходным глаголам нужен предлог: «перескочить» из автобуса в такси, подраться из-за девушки.

- Возвратные глаголы почти всегда лишены переходного свойства: дом строится, люди влюбляются, ученики готовятся.

Далее еще больше правил и примеров.

Как определить лицо русского глагола в неопределенной форме?

Неопределенная форма русского глагола отличается тем, что отвечает на вопросы: «что делать?», «что сделать?». Как определить лицо? Как правило, инфинитив может брать на себя обязательства любого члена предложения:

- Курить – здоровью вредить (инфинитив в роли подлежащего).

- Говорить с папой в таком состоянии нет никакого смысла.

Кроме этого:

- Глагол в неопределенной форме может выступать в роли сказуемого: «Мне очень хочется победить в эстафете завтра утром».

- Бывает, что инфинитив выступает вроде определения: «Невозможно не пошуметь на рок-концерте».

Также инфинитив управляет падежом существительного или местоимения. Это тоже отличительная черта такого глагола:

- Добиться (чего?) признания

- Аккомпанировать (кому?) дирижеру, пианисту

- Пообещать (что?) комфортный сервис

- Беспокоиться (о ком?) о сыне, который находится на срочной службе

Глаголы в неопределенной форме являются самостоятельными: что сделать – поесть, что делать – чинить машину и т.д.

Возвратная и невозвратная форма глагола: что это такое, как определить возвратность в русском языке?

Возвратностью называется языковое явление, в котором участвует направление, состояние либо действие. Спряжение применимо практически для всех данных слов. Они имеют префиксы -ся/-сь. Что такое возвратность хорошо видно на примерах:

- Паша умылся, соседка разговорилась — возвратные глаголы русского языка

- Щенок поиграл с мячиком и убежал в дом, сегодня шел дождь — невозвратные глаголы

Как определить возвратность?

- Стоит обращать внимание и на значение.

- Именно постфиксы -ся/-сь отличают возвратные глаголы от невозвратных: щенок кусается, ткань мнется и т.д.

Возвратные и невозвратные глаголы предполагают спрягаемые формы, добавляются постфиксы -ся/-сь. Рассматриваются и вариации разного свойства. Вот примеры, как определить в русском языке:

- Вчера с неба спускался снег, а сегодня сухо.

- Ипполит наскоро собрался.

- Шура заболталась со своей кузиной.

Как правило, возвратные глаголы отображают прямую активность, которая проецируется на субъект (на говорящего, делающего и т. д.):

- Одеваться, мыться — собственная активность личности

- Мириться, сходиться, расходиться — действие между парой индивидов

- Печалиться, огорчаться — эмоциональная грань человека

- Этот котенок царапается, это растение колется — постоянное свойство

- Смеркается, лопается — действие без одушевленных участников

Возвратные глаголы легко определить по постфиксам. Если возвратный постфикс есть, значит, глагол возвратный. Речь идет о постфиксах:

- -ся – имеет место, если основа глагола кончается на согласный — укрылся, взобраться

- -сь – внедряется, если основа глагола оканчивается на гласный — поднялось, разлилась

Глаголы возвратного типа могут быть:

- Производными от невозвратных: целовать – целоваться, судить – судиться

- Непроизводными возвратными глаголами: улыбаться, смеяться, гордиться

Стоит знать: Все возвратные глаголы являются непереходными.

Невозвратные глаголы бывают как переходного, так и не переходного типа, они отображают:

- Действие, направленное на субъект — читать журнал, собирать пазл.

- Состояние, положение в пространстве, разнонаправленное действие и др. — ходить, стоять, думать, мечтать.

У невозвратных глаголов отсутствуют постфиксы -ся/-сь.

Видео: Уроки русского. Возвратная форма глагола

Глаголы совершенного и несовершенного вида: как определить?

Видом глагола называется характер протекания действия относительно временных отрезков, отношение внутреннего предела и действия, возможность ограничить либо лишить границы действие. Как определить глаголы совершенного и несовершенного вида? Ответ:

- Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать?». Они отображают активность, ограниченную пределом в тот или иной момент, либо же речь идет о законченности и результате: «что сделать?» — «купить», «что сделать?» — ответить.

- Глаголы несовершенного вида не имеют временных отрезков. Допустим: «что делать?» — «читать» — «Человек может долго читать одну книгу, если его никто не лимитирует во времени».

Определить достаточно просто. Во-первых, глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос: «что делать?», «что делает?», «что делали?», а совершенного «что сделают?», «что сделали?». В совершенном виде всегда есть определенность и некие рамки. К примеру:

- Антон читает (несовершенный вид)

- Дети дочитали произведение до конца (совершенный вид)

Также, чтобы определить вид, можно подставить слово «буду»:

- Буду петь – несовершенный вид

- А вот к глаголу «спеть» нельзя поставить слово «буду» – значит, это совершенный вид

В совершенном виде еще добавляются приставки. Слово «готовить» — несовершенный вид, «приготовить» — совершенный:

- «Мне нужно приготовить обед» — в определенное время, до определенного временного периода, или «Я люблю готовить» — в целом, отношение к процессу.

Ниже еще больше полезной лингвистической информации. Читайте далее.

Какие бывают наклонения глаголов?

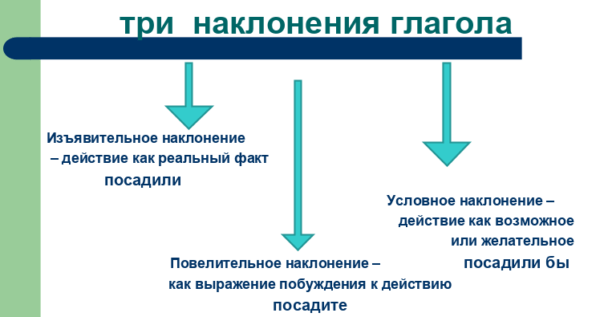

Официально существует три вида наклонения глаголов:

- Изъявительное (танцую)

- Условное или сослагательное (пел бы)

- Повелительное (пляши)

Подробнее:

- Изъявительное – это те события, что наблюдаются, уже имели последствия, либо непременно произойдут: «Через 1000 лет Земля налетит на небесную ось», «Вчера мы гостили у бабушки с дедушкой», «Я пою – я пел – я буду петь» и т.д.

- Сослагательное – это наклонение также подразумевается условным, и обозначает те виды активности и события, что произойдут при каких-то обстоятельствах: «Если бы я не знал английского, Джон меня не понял бы», «Если бы не неблагоприятная погода, мы бы обязательно пошли на рыбалку», «Если мне позволят выступить на концерте, я обязательно спою».

- Повелительное – это направление побуждает другого участника действа к активности без промедления: «Немедленно перестань реветь!» «Быстро вытри руки!», «Сейчас же садись обедать!» «Возьми себя в руки, ты парень или кто?!», «Записывай, я сказал!».

Еще один важный момент русского языка — это залог глагола. Что это такое, читайте далее.

Глагол: какие существуют основные залоги?

Имеют место действительный, страдательный, средневозвратный залоги глаголов в русском языке. Подробнее:

- Действительный залог подразумевает переходные глаголы, подразумевает активные действия. Их делает субъект по отношению к объекту. Что же касается действительного залога, то в нем субъект выступает подлежащим, а объект – дополнением. Винительный падеж не предполагает такой части речи, как предлог. К примеру: «Добро повергнет зло».

- Средневозвратный залог подразумевает те проявления, что преобразованы исключительно от компонентов переходного типа. Используется аффикс –ся. Преимущественно, смысл заключается в действиях субъекта, которое никого напрямую не касается: возвращаться, возвращать, сосредоточиться.

- Страдательный залог глагола в русском языке по значению похож на действительный залог. Но он характеризуется своими морфологическими и синтаксическими функциями. К примеру: «Рабочие строят дома».

Итак, про глаголы русского языка, вы знаете почти все. Но иногда нужно определить форму глагола в латинском языке. Читайте далее.

Как определить третью форму глагола в английском языке?

Одни части речи в английском подлежат установленным алгоритмам, а другие являются уникальными исключениями. Существует огромное количество правильных и неправильных глаголов:

Глаголы правильного типа (regular verbs) — отличаются тем, что «плюсуется» окончание -ed.

Например:

- ask— asked, спрашивать — спросил.

Глаголы неправильного типа (irregular verbs) — это части речи, где образование не подлежит логике.

Например:

- teach — taught, учить— учил.

Третья форма обнаруживается у двух видов лингвистических компонентов. По сути, это глагол в прошлом времени, не утративший признаков предмета.

- studied — освоенный

- done — исполнивший

- bought — купивший

К примеру:

- You have done your masterpiece. Ты сделал свой шедевр

У неправильных глаголов 2-я и 3-я формы могут:

- Быть идентичными

Have— had — had, иметь — имел.

- Иметь различный вариативный ряд

Do — did — done, делать — сделал.

Видео: Все 5 форм английского глагола простым языком — таблица правильных и неправильных глаголов

Мы вам описали все существующие правила про формы глагола в русском языке. Примеры помогут закрепить знания. Если остались еще вопросы, посмотрите видео. В нем более наглядно разъясняется все лингвистические составляющие глаголов.

Видео: Как определить форму глагола? Русский язык 3 класс

Прочитайте по теме:

- Мягкий знак после шипящих у глаголов: что означает?

- Глаголы исключения 1 и 2 спряжения: таблица

- Как определить лицо глагола: правило, примеры

- Спряжение безударных окончаний глаголов

- Как отличить суффикс от окончания 3 класс: правила

Какие формы глаголов бывают в русском языке

Сложно переоценить роль глагола в русской речи и возможности, которые он дает для передачи состояния явлений, среды, общественной жизни и деятельности человека. По частоте употребления в переписке и ежедневном общении эта составляющая речевых оборотов занимает второе место после существительного. Уже в 3 классе школьники знакомятся с определением и познают, какие формы глаголов бывают в русском языке

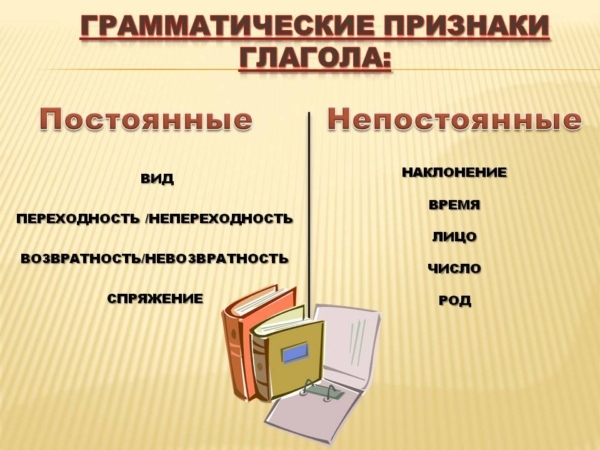

Особенности глагола

Вряд ли кто-то задумывается в процессе говорения о морфологических составляющих высказывания. Именно посредством глаголов (ГЛ) описывают происходящее, обозначают действие, дают оценку сообщаемому. Основные вопросы, на которые отвечает его неопределенная форма – «Что делать?», «Что сделать?». Для глагола характерны постоянные и непостоянные признаки, что определяется его общим грамматическим значением.

Отличительная особенность – все глаголы называют действие, но при этом каждый из них передает отдельное, конкретное значение и смысловой оттенок. Может обозначать:

- физическую активность (строить, косить, рубить);

- умственную, речевую деятельность (анализировать, декламировать, замечать);

- передвижение предметов и объектов в пространстве (плыть, ехать, лететь);

- физиологическое и эмоциональное состояние (ненавидеть, плакать, удивлять и др).

Кроме ГЛ с полным лексическим значением, есть такие, которые служат как средства передачи модальности, формообразования и установления синтаксической связи с именной частью сказуемого.

Неспрягаемые формы

По способности образовывать лично-временные формы все глаголы русского языка делятся на спрягаемые и неспрягаемые. Если учесть, что спряжение свойственно только ГЛ изъявительного наклонения, чтобы различить эти две группы, достаточно попробовать определить модальность заданной формы. Выразить побуждение или условие с помощью причастия и деепричастия не получится, поэтому их относят к неспрягаемым. Сюда же условно, для упрощения списка, относят и инфинитив.

Причастие

Причастие объединяет в себе ряд признаков, присущих глаголу (вид, время, возвратность) и прилагательному (склонение, способность образовывать краткие формы и согласовываться с существительным). Причастие отражает свойства среды, предметов или событий по действию: пишущий, едущий, огорчаемый, обрезанный.

Причастие, как и прилагательное, имеет род, падеж, число. Благодаря указанной особенности, эта часть речи согласуется с существительным:

- напечатанный текст (ед. ч., мужской род);

- напечатанные тексты (мн. ч.);

- о напечатанном тексте (предложный падеж).

Деепричастие

Для деепричастия характерен признак, свойственный наречию – неизменяемость, а также вид и возвратность, присущие глаголу.

Задача этой формы глагола – обозначить дополнительное действие, в устной речи его заменяют синонимичныой конструкцией с однородным сказуемым:

- Человек шел по дороге, восхищаясь солнечным днем. – Человек шел по дороге и восхищался солнечным днем.

Инфинитив – особая форма глагола

Исходная форма глагола, инфинитив, служит отправной точкой для образования большинства других форм ГЛ. В нем содержится информация о не/завершенности, не/переходности, не/возвратности, принадлежности к группе спряжения, зато невозможно определить наклонение, а следовательно – и других изменяемых свойств. Поэтому инфинитив также относят к неспрягаемым – грамматическим формам с признаками глагола в неполном составе. Отвечает на стандартные для этой части речи вопросы «Что делать?», «Что сделать?» и заканчиваются на -ть, -ти, -чь. При этом в ГЛ последнего типа (лечь, жечь, сечь) -чь – это часть корня.

Инфинитив только называет идею действия, поэтому не связан с категорией времени. У данной формы лицо и число также не определяется.

В отличие от других форм глагола,синтаксическая функция инфинитива гораздо шире – в предложении может выступать не только в роли сказуемого, но и подлежащего, обстоятельства:

- Выдать главную тайну – предать доверие.

Признаки спрягаемых форм

Все глагольные формы, за исключением инфинитива, причастия и деепричастия, относят к спрягаемым, имеющим постоянные и непостоянные признаки/

В список непостоянных признаков входят:

- наклонение;

- род;

- время;

- лицо;

- число.

Каждый из обозначенных признаков характеризуется рядом особенностей.

Время

Название «непостоянные» указывает на то, что глагол изменяется по временам, но это касается только форм изъявительного наклонения.

Так, в зависимости от времени, глаголы будут изменяться следующим образом:

-

Настоящее время.Отражает событие или действие, одновременное с сообщением о нем. Иногда обозначает процесс, который происходил когда-то, либо описывает то, что еще не произошло, при этом сохраняет формальные показатели настоящего времени.

Представляю себе, что я уже в отпуске, лежу на пляже.Захожу я вчера домой – и вижу постороннего в кухне.

Род, лицо и число

В список непостоянных признаков глаголов изъявительного наклонения, кроме времени, входит число, род, а также лицо.

Что касается рода, этот грамматический признак присущ не всем глаголам, а лишь формам прошедшего времени или условного наклонения:

- мужской (читал – читал бы);

- женский (изучала – изучала бы);

- средний (светило – светило бы).

Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам:

- 1-е лицо обозначает, что о действии сообщает говорящий (я мечтаю, мы смеемся);

- 2-е лицо означает, что процесс осуществляет собеседник (ты читаешь, вы рассказываете);

- 3-е лицо указывает на факт, что о действии повествует лицо, которое только наблюдает и не участвует в его осуществлении (он, она, оно бежит, они бегут).

Формы глаголов могут быть в единственном и множественном числе.

Наклонение

Категория наклонения в русском языке, означающая объективность, необходимость или возможность действия, в арсенале имеет три формы. По словообразовательным особенностяи каждой из них можно понять, идет речь о реальных событиях, возможных при некоторых обстоятельствах либо желательных для исполнения.

Благодаря множеству форм глагола, используемых в русском языке, письменная и устная речь становится богаче, приобретает эмоциональную окраску, помогает выразить происходящие события не в застывшем виде, а в развитии. Человек, владеющий грамматикой и правильно использующий глагольные формы, является интересным собеседником и оратором.

Что такое глагол в русском языке?

Глагол — это самостоятельная часть речи, которая имеет характерные постоянные и непостоянные признаки, отличающие его от слов других частей речи: вид, переходность, возвратность, спряжение и т. д.

В системе частей речи русского языка существуют слова, которые обозначают действие (стелить), процесс (объяснять), состояние (чувствовать). Такие слова называют глаголами.

Глаголы в русской речи

Многие лингвисты считают, что глагол – самая сложная и самая емкая часть речи, которая обладает широкими возможностями описания жизни в ее развитии, движении . А. Н. Толстой писал:

Найти верный глагол для фразы – это значит дать движение фразе.

На удивительную силу русского глагола обращали внимание многие писатели и языковеды. Например, Николай Греч писал:

Глагол придает речи жизнь, — присутствием своим животворит отдельные слова.

Термин «глагол» восходит к старославянскому слову «глаголить», что по-русски значит «говорить». В древнерусском языке одним из значений лексемы «глагол» было «слово», «речь вообще». Именно в этом смысле употребил его А.С. Пушкин в стихотворении «Пророк»:

Глагол — это важнейшая часть речи в русском языке. Уже в самом названии подчеркивается его особая значимость.

Глагол как часть речи обозначает «процесс». С помощью глагола мы узнаем, как все в этом мире двигается, говорит, меняет краски, как звучит, как чувствует себя.

Известный русский лингвист А.М. Пешковский утверждал, что «глаголы — это слова, оживляющие все, к чему они приложены». И это действительно так.

С помощью имен существительных можно назвать предметы и явления, которые нас окружают. Имена прилагательные помогают уточнить то, что названо именем существительным, но только глаголы могут «оживить» окружающий нас мир.

Языковедами глагол выделяется как самая сложная и ёмкая самостоятельная часть речи. По подсчетам ученых глагол занимает второе место (после существительного) по частоте

употребления в речи.

Чтобы понять, что такое глагол в русском языке, рассмотрим его общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. А начнем мы с определения:

Неопределенная форма глагола

Неопределенная форма (инфинитив) является исходной, начальной формой глагола и отвечает на вопросы

что делать? что сделать?

Глаголы в неопределенной форме заканчиваются на -ть, -ти и -чь:

Запомним неопределенную форму глагола «прийти» (ср. «зайти», «выйти», «отойти», «обойти» и пр.)

Начальная форма не обозначает времени, не имеет непостоянных признаков лица или числа. Она имеет только вид, может быть переходным или непереходным, возвратным или невозвратным.

Синтаксическая функция неопределенной формы шире, чем у других форм глагола. Инфинитив может выступать в роли всех членов предложения.

Выдать чужой секрет — предательство , выдать свой — глупость (Ф. Вольтер).

Успеха можно добиться , если приложить старания.

Искусство (какое?) говорить не каждому дано.

Отец не разрешает сыну (что?) открывать дверцу птичьей клетки.

Дети пришли (с какой целью?) посмотреть на новорожденных котят.

Глаголы выражают действие или состояние в грамматических формах вида, переходности, наклонения, времени, лица и числа и пр. Рассмотрим, какие постоянные признаки имеет глагол как самостоятельная часть речи.

Переходные и непереходные глаголы

В русском языке глаголы делят на переходные и непереходные. Переходные глаголы обозначают действие, которое переходит на предмет. Грамматически это выражается в их способности управлять

- формой винительного падежа существительного (местоимения) без предлога (защититьРодину);

- формой родительного падежа, обозначающей часть от целого, либо при отрицании (попробовать сока, не дождаться известия).

Все остальные глаголы, управляющие существительными с предлогами, в том числе возвратные глаголы, являются непереходными:

- стоять на пороге;

- подойти к нему;

- сомневать ся .

Возвратные и невозвратные глаголы

Возвратность является постоянным грамматическим признаком глаголов. Возвратные глаголы обозначают, что действие переносится на само действующее лицо:

- улыбается, умывается, построиться;

- нестись, пройтись.

Показателем возвратности является наличие в конце слова постфикса -ся /-сь.

Вид глагола

Вид глагола — это постоянный грамматический признак слов этой части речи.

Все глаголы распределяются на две группы в зависимости от того, как протекает действие, обозначенное ими:

- глаголы совершенного вида;

- глаголы несовершенного вида.

Глаголы совершенного вида связаны с достигнутым результатом действия, его началом или концом или с однократностью действия (глаголы с суффиксом -ну-). Эти слова отвечают на вопрос что сделать?

Они имеют только две формы времени:

- прошедшее (обозначил, заиграл, капнул);

- будущее простое (обозначим, отложишь, пролает).

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное, совершающее в данный момент или повторяющееся действие и отвечают на вопрос что делать?

Эти слова имеют три формы времени:

- настоящее (рисует, поешь, танцуем);

- прошедшее (рисовал, пел, танцевал);

- будущее сложное (буду рисовать, будешь петь, будут танцевать).

Спряжение глаголов

В зависимости от личных окончаний в русском языке различают I и II спряжение глагола.

Личные окончания глаголов I спряжения

Лицо

Окончания

Примеры

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

Личные окончания глаголов II спряжения

Лицо

Окончания

Примеры

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

Глаголы «хотеть» и «бежать» относятся к разноспрягаемым глаголам. Часть личных форм имеют окончание первого спряжения, часть второго:

| Лицо | Хотеть | Бежать | ||

|---|---|---|---|---|

| Ед. число | Мн. число | Ед. число | Мн. число | |

| 1-е | я хочу | мы хотим | я бегу | мы бежим |

| 2-е | ты хочешь | вы хотите | ты бежишь | вы бежите |

| 3-е | он хочет | они хотят | он бежит | они бегут |

Глаголы «есть», «дать» имеют особые личные окончания.

Перейдем к непостоянным признакам глагола.

Наклонение

Глаголы употребляются в формах трех наклонений:

- изъявительного

- повелительного

- условного

Изъявительное наклонение обозначает, что действие рассматривается как реальный факт. Оно может происходить в настоящем, будущем или прошедшем времени. Глаголы несовершенного вида в изъявительном наклонении имеют формы всех трех времен:

- стелет (наст.);

- стелил (прош.);

- будет стелить (буд.)

У глаголов совершенного вида существуют формы двух времен:

- спросил (прош.);

- спросит (буд.)

Этим изъявительное наклонение отличается от других наклонений, у которых нет категории времени.

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию в виде просьбы, совета, приказа, пожелания. Глагол в повелительном наклонении отвечает на вопросы что делай (те)? что сделай(те)?

Повелительное наклонение образуется с помощью суффикса -и или нулевого суффикса от основы настоящего (будущего времени). Глаголы в форме повелительного наклонения имеют формы единственного и множественного числа:

- ползти — полз ут — полз и , полз и те ;

- сидеть — сид ят — сядь, сядь те .

Условное (сослагательное) наклонение обозначает, что действие возможно при определенных обстоятельствах.

Если ты не поддержала бы меня в тот момент, вся наша затея закончилась бы полным провалом.

Условное наклонение глагола образуется прибавлением частицы бы к форме прошедшего времени. Глаголы в форме условного наклонения изменяются по родам и числам:

- обнадёжить — обнадёжил бы;

- обнадёжил а бы;

- обнадёжил о бы;

- обнадёжил и бы.

Категории времени эти глаголы не имеют.

Время у глаголов

Время — это непостоянный признак глагола. Различают настоящее, прошедшее и будущее время только у глаголов в форме изъявительного наклонения:

- пишу, пишем, пишете;

- писал, писала, писали;

- будет писать.

Настоящее время выражается посредством личных окончаний глаголов (-ю, ешь, -ет и пр.) и обозначает действие, которое совершается в этот момент или как постоянное свойство предмета:

- мальчик рисует;

- серебро плавится;

- Земля вращается.

Прошедшее время глагола указывает, что действие уже состоялось. Формы прошедшего времени образуются прибавлением суффикса -л- к основе неопределенной формы и окончаний рода и числа:

- краси ть — краси л ;

- указа ть — указа л а ;

- состави ть — состави л о ;

- реши ть — реши л и .

Будущее время обозначает, что действие совершится после момента речи о нем. Формы будущего времени бывают простые и сложные. Простое будущее время имеют глаголы совершенного вида с приставкой:

- написать — напишу;

- оповестить — оповестим.

Сложное будущее время глаголов несовершенного вида образуется с помощью вспомогательного глагола «быть» в личных формах и неопределенной формы:

- буд у готовиться;

- буд ешь стараться;

- буд ет улыбаться и т. д.

Лицо у глаголов

Грамматическая форма лица обозначает отнесенность действия к определенному производителю. У глаголов различают три формы лица единственного и множественного числа.

Форма 1 лица выражает, что действие совершает сам говорящий (я рисую, мы рисуем).

Форма 2 лица показывает, что действие производит собеседник (ты поешь, вы поете).

Форма 3 лица обозначает, что действует тот, о ком идет речь (он плавает, они плавают).

Значение лица выражается с помощью личных окончаний в настоящем и будущем времени глаголов изъявительного наклонения и личных местоимений:

- я пиш у , напиш у ;

- ты сме ёшь ся, рассме ёшь ся;

- он зов ет , позов ет и т. д.

Безличные глаголы

В русском языке существуют глаголы, которые обозначают действие или состояние человека и природы, протекающее само по себе, без непосредственного деятеля. Это безличные глаголы, которые по грамматической форме совпадают с глаголами третьего лица единственного настоящего и будущего времени или среднего рода в форме прошедшего времени.

Понаблюдаем:

- нездоровится, вечереет, смеркается;

- рассвело, подморозило, запахло.

Некоторые личные глаголы могут употребляться в роли безличных:

- дятел стучит — стучит в висках;

- лес темнеет вдали — темнеет в глазах.

Морфологические признаки глагола

Подытожив исследование глагола как части речи, укажем его грамматические признаки.

Начальная форма — инфинитив.

Постоянные признаки глагола:

I. вид совершенный или несовершенный;

Непостоянные признаки глагола:

II . время (если есть);

III . лицо (если есть);

Синтаксическая роль глагола

Глаголы в различных грамматических формах чаще всего являются главным членом предложения — сказуемым.

Если правильно распределить время, ты многое успеешь .

Бабушка сидит на завалинке под окном.

Вернулся бы домой вовремя, да заблудился в лесу.

Видеоурок «Глагол как часть речи»

Заключение

Об экспрессивных возможностях русского глагола говорили многие лингвисты и писатели. Еще Н. Греч отметил, что глагол «придает речи жизнь», «присутствием своим животворит отдельные слова».

Современные исследователи утверждают, что в глаголе, образно говоря, течет самая алая, самая артериальная кровь русского языка. Глагол во всем богатстве его семантики, со свойственными ему значениями грамматических форм и возможностями синтаксических связей, при многообразии стилистических приемов образного употребления является неисчерпаемым источником экспрессии.

Глагол — необыкновенная часть речи. В чем же заключается его сила?

Удивительным свойством русского глагола является его способность не только называть действие, но и показывать, как оно протекает во времени. А протекает оно необычайно разнообразно: может совершаться длительное время (прыгать, толкать, кричать, думать, слушать), но может произойти в один момент (прыгнуть, толкнуть, крикнуть, блеснуть), может обозначать начало действия (запеть, закричать, заболеть, загреметь) или, напротив, его конец (допеть, доварить, доделать, дописать, дочитать) и пр.

Важнейшая стилистическая функция глагола в речи – придавать динамизм описаниям. Глагол используется в речи прежде всего для передачи движения, выражающего динамику окружающего мира и духовной жизни человека.

Подведем итог словами К. Г Паустовского о русском языке:

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в нашей жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжёлое громыхание грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, образов и мыслей – сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Глагол

Глаголы в русском языке не сравнимы ни с какой другой частью речи. Они сообщают читателю или слушателю о действии в отношении предмета. Давно замечено, что глаголы придают языку живость, емкость, вызывают интерес со стороны читателя. Недаром слово «глаголить» в русском языке означает также «разговаривать».

Но глаголы не так просты, как кажутся на первый взгляд. Ими надо уметь пользоваться. Сравните два отрывка:

«Алексей делал ремонт на даче. Ремонт был сложный. Для него нужны хорошие материалы» и «Алексей ремонтировал дачу. Ремонт сложный, поэтому Алексей заказал хорошие материалы».

Во втором случае глагол как будто оживляет текст. Перед глазами сразу возникает картинка действий Алексея. Если же использовать оборот «делал ремонт», такой картинки не будет. Слово не затрагивает ничего в воображении.

Начальная форма глагола

Знакомство с любой частью речи начинается с представления его начальной формой. В начальной форме глаголы называются инфинитивом. Если в части речи есть суффикс «ть», перед нами инфинитив.

Правда, иногда глаголы маскируются и вместо «ть» у них появляется «ти». Такое случается, если корень глагола оканчиваются на согласную букву. К таким словам относят, например, лексему «нести».

Что касается обыкновенного инфинитива, их можно вспомнить очень много:

- Скакать;

- Бежать;

- Лететь.

Совершенный и несовершенный вид глагола

Наверняка, вы уже слышали о том, что бывает совершенный и несовершенный вид глагола. Сложное название, которое может немного запутать. Некоторые ученики полагают, что наименования совершенный и несовершенный вид глагола происходят от слова «совершенство» и стараются найти какие-то нюансы, указывающие на то, что данный конкретный глагол можно чем-нибудь дополнить, а до той поры он несовершенен.

Это не так. На самом деле, слова совершенный и несовершенный вид происходят от прилагательного «совершённый» и сообщают о типе действия. В первом случае имеется ввиду такое действие, которое может привести к конкретному результату. Во втором случае, действие происходит, но конкретный результат отсутствует. Более того: его и невозможно добиться.

Если запомнить эту особенность, не составит труда разобраться с тем, какие бывают виды глаголов:

- Несовершенный вид. Отвечает на вопрос «что делать?» и говорит о каком-то действии, завершение которого не подразумевает появление конкретного результата. Например, «рисовать». Согласитесь, если просто «рисовать», результатом может быть что угодно, а может и не быть вовсе.

- Совершенный вид. Отвечает на вопрос «что сделать?» и говорит о каком-то действии, которое можно завершить с конкретным результатом. Например, «нарисовать». Если человек не просто рисует, а желает нарисовать конкретную картину, перед нами глагол совершенного вида.

Впрочем, виды глаголов можно запомнить и с помощью еще одной хитрости. Совершенный вид глагола отвечает на вопрос «что сделать?». Обратите внимание на букву «с». Она присутствует и в слове «сделать» и в слове «совершенный» вид глагола.

Если учитывать особенность русского языка, виды глаголов перестанут быть проблемой.

Дополнительные особенности

Иногда глаголы совершенного и несовершенного вида не имеют своей зеркальной пары. Обратим внимание на слово «принадлежать». Лексема отвечает на вопрос «что делать?», но невозможно себе представить пару, о которой можно было бы сказать, что это совершенный вид глагола. Нельзя кому-то принадлежать и завершить это действие конкретным результатом.

Случается и противоположная ситуация. Например, слово «очутиться» это, без сомнения, совершенный вид глагола. Но нельзя представить его пару в несовершенной форме.

Учимся отличать глаголы

Что такое глаголы совершенного и несовершенного вида немножечко разобрались. Рассмотрим признаки конкретной части речи вне зависимости от того, совершенный вид глагола перед нами или несовершенный вид глагола.

Признаки глагола:

- Лицо. Глагол бывает в первом, втором или третьем лице. Но иногда лицо нельзя определить. Например, «взлететь». Это совершенный вид глагола неопределенного лица.

- Число. Бывает единственного и множественного числа. Например, «я учу». Перед нами предложение, состоящее из местоимения «я» и слова «учу». Это несовершенный вид глагола в единственном числе от первого лица. Если сказать «мы научились», то слово «научились» это глагол совершенного вида во множественном числе. Иногда число невозможно определить. Например, в инфинитиве.

- Время. Прошедшее, настоящее или будущее время. Порой нельзя определить время глагола. Так бывает с инфинитивом. Например, «взлететь» можно и в прошлом и в будущем. В первом случае рассказчик вспоминает о прошлых событиях, а во втором мечтает о будущих. Само слово «взлететь» это глагол совершенного вида и только из контекста можно узнать о каком времени идет речь.

- Наклонение. Включая инфинитив, в русском языке выделяют четыре формы наклонения. С ними вы познакомитесь ниже.

- Вид. Всего два вида. Теперь вы умеете определять вид глагола совершенный или несовершенный как определить тоже знаете.

- Род. Это очень важные признаки глагола. Лучше всего род определять у глаголов в прошедшем времени. Например, «ты уже прочитал книгу». Очевидно обращение к мужчине. Если сказать «ты читаешь книгу» или «тебе следовало бы прочитать книгу», определить род невозможно.

- Залог. Страшное слово означает всего лишь отношение глагола к конкретному объекту. Если «я ем кашу», это действительный залог. Субъект действует. Страдательный залог будет, если сказать «каша естся ртом». Действие совершается над объектом.

- Спряжение глаголов похоже на склонение существительных по лицам и числам. Спрягаются глаголы несовершенного вида и совершенного вида исключительно в настоящем и будущем времени.

- Возвратность. Наличие или отсутствие «ся» в слове.

Наклонение

Читателю уже известно, что такое совершенный и несовершенный вид глагола как определить — тоже. Рассмотрим не менее интересную вещь — наклонение. Для этого обратимся к таблице, которая подскажет некоторые секреты русского языка.

Изъявительное

Не стоит путать изъявительное наклонение с настоящим временем. Данные глагольные формы описывают действие, которое будет происходить на самом деле.

Рассмотрим, например, такую форму глагола как «видел». Это слово сообщает читателю о том, что действие было на самом деле. Человек действительно что-то видел и об этом сообщает. Но если добавить к этому слову частичку «бы», слово сразу приобретает иное лексическое значение.

Возьмем теперь слово «увидел бы», это будет совершенный глагол, сослагательного наклонения. Такое наклонение сообщают о действиях, которые могут быть только при определенных условиях. В устной или письменной речи, обычно такие условия сразу же перечисляются. Например, «если бы я был орлом, увидел бы каждую песчинку пляжа с огромной высоты». Сослагательное наклонение без перечисления условий вряд ли имеет смысл.

Мы уже выяснили какие бывают виды глаголов в русском языке. Познакомимся теперь с повелительным наклонением. Как изменяется глагол в этом случае? В самом слове «повелительное» уже содержится ответ на этот вопрос. Глагол предстает перед нами в форме приказа, просьбы, повеления в иной форме.

Повелительные глаголы примеры которых читатель может увидеть в таблице могут звучать грубовато, но это не обязательно так. Ведь, просьба это тоже повеление. Сравним два предложения.

Сравните «нарисуй быстро или будешь наказан» с «нарисуй, пожалуйста, и тогда получишь награду».

Одно и то же слово приобретает совершенно разное, даже прямо противоположный смысл в зависимости от контекста.

Спряжения

Хотя, мы уже знаем как определить вид глагола совершенный или несовершенный, но для настоящего мастера русской словесности этого явно недостаточно. Надо еще научиться правильно различать глагольные спряжения в русском языке.

Если не знать спряжения и говорить неграмотно, окружающие могут не понять вашу мысль или понять неправильно. Именно по этой причине чаще всего возникают недопонимания между людьми.

Чтобы такого не было, научимся спрягать. Всего существует два спряжения:

- Первое спряжение глагола. Поставим часть речи в третье лицо множественного числа. Например, «брезгуют». Здесь окончание «ют». Так выглядит глагол первого спряжения. Это верно и для глаголов с окончанием «ут».

- Второе спряжение глагола. Повторим действия первого пункта. Читатель увидит второе спряжение, если глагольное окончание будет «ат» или «ят».

Вместо заключения

Мы узнали определение глагола, выяснили, что такое совершенный и несовершенный вид глагола, узнали о существовании глагольных спряжений и узнали признаки этой очень интересной части речи.

Дальнейшее изучение русского языка обязательно откроет многие интересные особенности глаголов. Невозможно один раз прочитать материал и узнать все о столь необычной и сложной части речи. Над познанием нашего общего языка работают целые коллективы ученых и исследователей. Глагол — это интересная часть речи, не случайно классик придавал этой части большое значение: «Глаголом жечь сердца людей…».

Как определить форму времени глагола

Любое действие происходит когда-то: вчера, сегодня, завтра. Сто веков назад или через пару сотен лет. Время глагола – это как раз та категория, что помогает нам понять, происходило уже действие, сейчас происходит или когда-то произойдет.

Категория времениу глаголов в грамматике русского языка – непостоянный признак и характерна исключительно для слов в форме изъявительного наклонения. Изменяются глаголы (ГЛ) по временам, сохраняя все постоянные признаки. Особенно важно при изменении глагола по временам не потерять вид и возвратность.

К 4-му классу ученики уже уверенно определяют, в каком времени стоит тот или иной глагол. Дети изменяют слово по временам, видят, чем отличаются формы ГЛ.

В русском языке только у глаголов три времени. В каждом из них – своя система изменения слова, т. е. разные формы времени отличаются окончаниями. Но возможны и другие способы формообразования.

Изменение глаголов в прошедшем времени

Когда рассказывают событиях, происходивших до момента речи, говорят в прошедшем времени. Причем, если действие уже закончилось, употребляют ГЛ совершенного вида:

- узнали, увидели, приобрела, построил, получилось.

Когда результат неважен или неизвестно, завершено ли протяженное во времени действие, нужны ГЛ несовершенного вида:

- думали, пересаживали, рисовала, поменял, моросило.

Только в прош.времени глаголов определяют род, если слово стоит в единственном числе.

Различают род или число в прош.вр. по окончаниям, место которых – после формообразующего суффикса -л:

| Инфинитив | Ед.ч. мужск.р. | Ед.ч. женск.р. | Ед.ч. средн.р. | Множ.ч. |

|---|---|---|---|---|

| улыбаться | улыба-Л-[ ]-ся | улыба-Л-А-сь | улыба-Л-О-сь | улыба-Л-И-сь |

| петь | запе-Л-[ ] | запел-А | запел-О | запел-И |

| беречь | берег[ ] (без -Л-) | берег-Л-А | берег-Л-О | берег-Л-И |

Из таблицы видно:

- в словах муж. р. всегда окончание нулевое;

- у форм жен. р. – А;

- глаголы ср. р. имеют флексию – О;

- во множ. ч. невозможно определить род, а окончание всегда – И.

Если ГЛ возвратный, то окончание (даже нулевое) стоит между суффиксом прош. вр. –Л– и постфиксом –СЯ.

Последний пример из таблицы (беречь) демонстрирует особенности образования форм прош. вр. Подобным бессуфиксальным способом образуется форма муж. рода, если основа слова заканчивается на:

- Г – стерег, стерегла;

- К – испек, испекла;

- Х – высох, высохла;

- З – привез, привезла;

- С – отнес, отнесла;

- Б – выгреб, выгребла;

- -ереть – стереть, стер, стерла.

Суффикс отсутствует только в муж. р. Остальные формы рода и числа образуются при помощи –Л–.

Отличается образование форм прош. вр. слов прийти, идти, выйти и других однокоренных. Только в прош. вр. эти глаголы имеют другую основу: пришел, шла, вышли.

Глаголы настоящего времени

Попытки поставить в наст. время глаголы соверш. вида не приведут к успеху, потому что в этом времени употребляются только ГЛ, которые отвечают на вопрос «что делать?». Это происходит потому, что глаголы наст. вр. обозначают действие, которое:

- происходит здесь и сей момент, в процессе рассказа, параллельно и одновременно, оно не завершено:

Иду из школы и звоню маме. - происходит регулярно, повторяется постоянно, характерно для исполнителя:

Дети учатся в школе, а потом поступают в техникумы и институты. - происходит вне времени, неизменно, не зависит от человека:

Луна вращается вокруг Земли, а наша планета крутится вокруг своей оси.

Иногда в художественных текстах или при разговоре глаголы настоящего времени употребляют:

- на месте ГЛ прош. времени, чтобы приблизить уж бывшее событие читателю (слушателю), сделать повествование более живым, осязаемым:

Еду я как-то, лет 10 назад, в Питер – в командировку. - на месте ГЛ буд. времени, чтобы обозначит срочные дела, которые вот-вот должны состояться, завершиться:

Через час выхожу к тебе, и мы клеим обои вместе.

В наст. вр. ГЛ изменяются по лицам и числам, а правописание окончаний зависит от постоянного признака – спряжения:

Первого спряжения

По правилу в ГЛ I спряжения гласные У(Ю) пишут в окончаниях 1 л. ед.ч. и 3 л. множ.ч. В остальных формах – Е:

| Инфинитив | Единств.ч. | Множеств.ч. |

|---|---|---|

| Стелить | стел-ю | стел-ем |

| стел-ешь | стел-ете | |

| стел-ет | стел-ют |

Второго спряжения

В ГЛ II спряжения:

- у(ю) – 1 л. ед. ч.;

- ат(ят) – 3 л. мн. ч.;

- гласная И – в остальных формах.

Образование глаголов будущего времени

О том, что когда-то произойдет – через минуту или тысячелетие – мы говорим используя ГЛ будущ. времени. В будущ. вр. можно поставить любое слово, но форма зависит от вида глагола:

- ГЛ соверш. вида в буд. вр. имеют простую форму:

получу, доберусь, закончу. - ГЛ несоверш. вида в буд. вр. состоят из двух слов: быть (в личной форме) + инфинитив:

буду получать, будем добираться, будешь заканчивать.

Лицо и число у составной формы ГЛ определяют по вспомогательному слову «буду, будешь», окончание которого пишется по правилу ГЛ I спряжения.

Окончания глаголов совершенного вида первого спряжения

Окончания выбирают по тому же принципу, что и в настоящем времени:

- определяют спряжение;

- решают, какое лицо и число;

- выбирают нужный вариант.

Окончания глаголов совершенного вида второго спряжения

| Инфинитив | Единств.ч. | Множеств.ч. |

|---|---|---|

| Угнаться | угон-ю-сь | угон-им-ся |

| угон-ишь-ся | угон-ите-сь | |

| угон-ит-ся | угон-ят-ся |

Для подведения итогов – еще раз о том, что характерно для категории времени у глаголов:

Что такое начальная (неопределённая) форма глагола? Как её определить?

Начальная, исходная форма глагола — это неопределенная форма, или инфинитив, которая в зависимости от грамматической категории вида глагола отвечает на вопрос: что делать? или что сделать?

Чтобы понять, что такое начальная форма глагола, повторим, какие слова в русском языке принадлежат к этой самостоятельной части речи.

В определении слов рассматриваемой части речи прозвучали вопросы:

- что делать?

- что сделать?

Эти вопросы зададим к глаголу, если хотим установить его начальную форму, которая называется неопределенной формой, или латинским термином — «инфинитив».

Глагол изменяется по лицам и числам (спрягается), имеет три наклонения. В изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам (гуляю, гулял, буду гулять).

Начальная форма глагола называется неопределенной, потому что у слов в этой форме невозможно определить многие грамматические категории: лицо, число, наклонение, время, род.

Как определить начальную форму глагола?

У каждого глагола, обозначающего действие или состояние, существует начальная форма, например:

- (что делает?) гуляет — (что делать?) гулять;

- (что делаешь?) пишешь — (что делать?) писать;

- (что сделаю?) соберусь — (что сделать?) собраться;

- (что сделаем?) отправимся — (что сделать?) отправиться.

«Узнать» начальную (неопределённую) форму глагола можно, задав уже прозвучавшие вопросы к словам этой части речи, и по характерным окончаниям -ть, -ти, например:

- расспроси ть

- обогна ть

- верте ть

- задыша ть

- нес ти

- отполз ти .

Некоторые глаголы, корень которых заканчивается на -чь, не имеют этого окончания, например:

- беречь — корень/нулевое окончание;

- пренебречь — корень/нулевое окончание;

- при влечь — приставка/корень/нулевое окончание;

- за печь ся — приставка/корень/нулевое окончание/постфикс.

Запомним написание неопределённой формы глагола «прийти» с буквой «й» в его корне.

Сравним:

- обойти

- зайти

- перейти

- выйти.

Для чего используется неопределенная форма глагола?

Во-первых, у многих словоформ глаголов личные окончания являются безударными. Например, возникают сомнения в написании букв «е» или «и» в формах слов:

Чтобы правильно написать слова в подобной ситуации, необходимо установить спряжение глагола по его неопределенной форме. Алгоритм этого подробно объясняется в этой статье.

Во-вторых, в форме прошедшего времени многих глаголов является безударным суффикс, например:

- кле́ и -ть — кле́ и -л;

- посе́ я -ть — посе́ я -л;

- ненави́д е -ть — ненави́д е -л.

От основы неопределенной формы образуются многие глагольные формы.

Поэтому важно правильно определить неопределенную форму, а в ней безударный глагольный суффикс, знание которого поможет в написании глагольных форм прошедшего времени, действительного и страдательного причастий прошедшего времени, форм деепричастий.

Морфологические признаки неопределенной формы глагола

Неопределённая форма глагола обозначает действие или состояние предмета, но при этом не обладает непостоянными глагольными признаками лица, числа, наклонения, времени и рода. Инфинитив имеет только постоянные морфологические признаки.

| ИНФИНИТИВ | ||

|---|---|---|

| Есть морфологические признаки | Примеры | Нет грамматических значений |

| Вид | бросить — бросать | лица |

| Переходность — непереходность | беречь (что?) книги любить (кого?) собак гулять (в чём?) в парке спешить (на что?) на встречу |

числа |

| Возвратность — невозвратность | убедить — убедиться | времени |

| Спряжение | рода | |

| наклонения |

Выполним морфологический разбор слова «гаснуть».

I. Гаснуть (что делать?), глагол, обозначает действие;

II . Морфологические признаки

- неопределенная форма

- несовершенный вид

- непереходный

- невозвратный

- I спряжение.

III . Синтаксическая роль — часть составного глагольного сказуемого «начали гаснуть».

Мечта вырваться из плена домашних забот была в ней сильна.

I. Вырваться (что сделать?), глагол, обозначает действие.

II . Морфологические признаки

- неопределённая форма

- совершенный вид

- непереходный

- возвратный

- I спряжение.

III . Синтаксическая роль — несогласованное определение.

Видеоурок «Неопределенная форма глагола»

https://kakpishem.ru/chasti-rechi/glagol/kak-opredelit-formu-vremeni-glagola.html

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/chto-takoe-nachalnaya-forma-glagola.html

Как определить форму глагола

Когда речь заходит о форме глагола, мы говорим: “Глагол строите в форме 2 лица множественного числа будущего времени”. Исходя из этого, можно сказать, что форма глагола – это лицо + число + время. Строя свой ответ по этой формуле, вы никогда ничего не упустите. А теперь перейдем к определению всех трех слагаемых.

1

Лицо и число, чтобы определить форму глагола

Лицо – тот, кто совершает действие. Чтобы определить его, задаем к глаголу вопрос кто? или что? Если ответ:

- я/мы – то это глагол 1 лица, он относится непосредственно к говорящему или группе лиц, в которой он состоит. Например: я варю, мы строим;

- ты/вы – то это глагол 2 лица, он относится к тому/тем, с кем мы говорим. Например: ты лежишь, вы идёте,

- он/она/оно/они – то это глагол 3 лица, он относится к кому-то другому (не к говорящему и не к собеседнику). Например: он бегает, она пьет, они дружат.

2

Время, чтобы определить форму глагола

Определить время очень просто: это делается почти интуитивно:

- в глаголах настоящего времени действие происходит сейчас, сию минуту. Даже если время не указано в предложении, его можно понять самостоятельно. Например: леплю (когда?) сейчас, строят (когда?) сегодня,

- в глаголах прошедшего времени действие происходит в прошлом: вчера, неделю назад и т.д. Например: рисовал (когда?) вчера,

- в глаголах будущего времени действие только будет происходить через час, завтра и т.д. Например: выучу (когда?) завтра.

3

Неопределенная форма глагола

Глаголы в неопределенной форме не имеют рода, лица и числа, но у них есть вид. Такие глаголы оканчиваются на -ть, -ти или -чь. Их вид определяется с помощью вопроса:

- если к глаголу задается вопрос что делать?, то он несовершенного вида. Например: (что делать?) читать;

- если к глаголу задается вопрос что сделать?, то он совершенного вида. Например: (что сделать?) прочитать.

Вид имеют и другие глаголы, но это не указывается при определении их формы. Стоит отметить, что глаголы совершенного вида не имеют настоящего времени, т.к. подразумевается, что действие либо завершено в прошлом, либо завершится в будущем.

Определить форму глагола просто, так как все делается почти интуитивно, главное – запомнить алгоритм: лицо+ число + время.

Как найти форму глагола

Глагол – это одна из самостоятельных частей речи, которая обозначает действие и отвечает на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Он может также раскрывать определенное состояние или отношение.

Инструкция

Глагол как часть речи обладает определенными морфологическими признаками. Таковыми являются: вид (несовершенный и совершенный), спряжение (I и II), переходность (или же непереходность) и возвратность. Формы глагола – это возможные варианты изменения глагола. Их можно условно поделить на несколько классов. Первый класс составляют инфинитивы, второй- причастия и деепричастия, третий – спрягаемые формы глагола (глаголы изменяются главным образом по наклонению, лицам, временам и т.д.).

Инфинитив – это неопределенная начальная форма глагола. Особенностью русского языка является то, что в нем инфинитив может при определенных обстоятельствах включаться в состав глагольного сказуемого. Неопределенная форма глагола семантически схожа имени существительному, находящемуся в именительном падеже. Ее можно угадать по наличию уникальных аффиксов «-ть» и «-ти». Последний обычно сочетается с ударением.

Спряжение глагола – это его способность изменяться в будущем и настоящем времени. Показателями подобных изменений выступают лицо и число глагола. В русском языке различают первое и второе спряжение. Глаголы первого спряжения, если их поставить в множественное число и третье лицо имеют ударное окончание «- ют» или «-ут». В отличие, от первого, второе спряжение характеризуется отсутствием ударения на окончание глагола, звучащее как «-ить», либо в порядке исключения – «-еть». Если окончание глагола безударное, то точному определению спряжения способствует неопределенная форма(инфинитив).

Причастие – это своеобразный «симбиоз» глагола и прилагательного. Оно является признаком предмета по действию, отвечающим на вопросы: «какой?», «какое?», «какая?», «что делающий?». Причастие компилируется с зависимыми от него словами в причастный оборот, который выделяется запятыми. Оно бывает действительным и страдательным. В деепричастии глагол комбинируется не с прилагательным, а с наречием – и оно отвечает на вопросы «что делая?», «что сделав?». Бывает совершенного и несовершенного вида.

Источники:

- как изменяется глагол глагол в русском языке

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.