Основные способы цитирования

Цитата — это приведенное полностью или частично высказывание из авторского текста (научной, художественной, публицистической и др. литературы или доклада) с указанием на автора или источник.

Цитаты оформляются следующими способами:

1. Предложениями с прямой речью.

Цитата как прямая речь может быть приведена полностью. не полностью. не с начала предложения.

1) Цитируемое предложение или часть текста приведены полностью.

Например: Пушкин отмечал: «Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен».

2) Цитата приводится не полностью (не с начала или не до конца предложения, или с выбрасыванием части текста в середине); в этом случае пропуск обозначается многоточием, которое может быть заключено в угловые скобки (что принято при цитировании научной литературы).

Например: Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное… это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

3) Цитата может быть приведена не с начала предложения.

Например: Писарев писал: «…красота языка заключается в его ясности и выразительности». Или «…Красота языка заключается в его ясности и выразительности», — писал Писарев.

2. Предложениями с косвенной речью.

Цитата может быть оформлена не как прямая речь, а как продолжение предложения или изолированный компонент текста.

Например: Гоголь писал, что «при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте».

А. П. Чехов подчёркивал, что «…праздная жизнь не может быть чистою».

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости» (Пушкин). (Последний пример представляет собой изолированный компонет текста, поэтому после цитаты фамилия автора приводится в скобках.)

3. Предложениями с вводными словами.

Например: По словам А. М. Горького, «искусство должно облагораживать людей».

Нередко цитаты привлекаются для того, чтобы ярче выразить мысль.

Например: Надо быть внимательным к языку, к сочетаниям слов, к тексту, который читаешь. Это обогащает речь. Ярко сказал об этом известный русский поэт В. Брюсов:

Быть может, всё в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства

Ищи сочетания слов.

Цитаты из стихотворений в кавычки не заключаются, если соблюдена стихотворная строка.

Цитата как продолжение предложения

Стихотворная цитата может быть оформлена без кавычек, но с красной строки и соблюдением стихотворных строк.

Например:

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Есенин

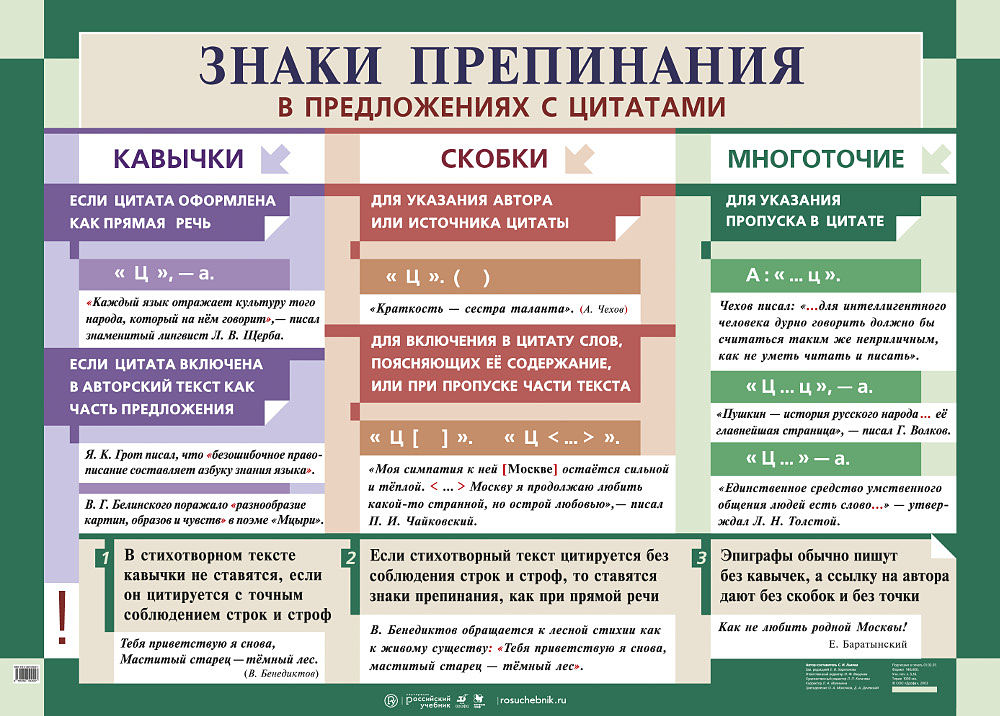

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ЦИТАТАХ

Цитата заключается в кавычки.

Если цитата стоит при словах автора и представляет собой самостоятельное предложение, то она оформляется как прямая речь в кавычках в одном из возможных ее положений по отношению к словам автора: в положении после слов автора, перед ними, слова автора внутри цитаты и др.

Например: Белинский писал: «Создает человека природа, но развивает и образует его общество».

«Детский поэт должен быть умным человеком, как взрослый, и очень наивным, непосредственным человеком, как ребенок!» — писал С. Маршак.

«Горек чужой хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца» (П.).

Если цитата синтаксически связана со словами автора, то есть образует с ними придаточное предложение, то первое слово цитаты пишется со строчной буквы: Белинский писал, что «создает человека природа, но развивает и образует его общество».

Если цитата приводится не полностью, то на месте пропуска (в начале, середине или конце цитаты) ставится многоточие. При этом первое слово цитаты в начале предложения пишется с прописной буквы, даже если в источнике оно начинается со строчной буквы.

Например: «…Тяжелы ступени чужого крыльца», – говорит Данте. Сравните: К. Э. Циолковский писал: «Музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять и исцелять». – К. Э. Циолковский писал, что «музыка… может и отравлять и исцелять». – К. Э. Циолковский писал, что «музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие…».

Цитаты, состоящие из нескольких абзацев, выделяются кавычками только один раз, а не перед каждым абзацем.

Например: В повести «Разливы рек» К. Г. Паустовский писал:

«Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом».

Если предложение заканчивается цитатой и в конце цитаты стоит многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после них ставятся кавычки и точка.

Например: В одной из своих статей А. М. Горький писал, что «Рудин – это и Бакунин, и Герцен, и отчасти сам Тургенев…».

Конечно, есть такие скептики, которые считают, что «как сказал – так и ладно. Все равно поймут!».

Если автор подчеркивает отдельные слова цитаты для усиления их значения (в печати эти слова выделяются особым шрифтом), то он оговаривает это в примечании, заключая его в скобки и указывая свои инициалы, перед которыми ставится тире.

Например: (курсив наш. – Н. В.), (подчеркнуто нами. – Н. В.), (выделено нами. – Н. В.).

Такое примечание помещается или непосредственно после соответствующего места в цитате, или в конце цитаты, или в конце страницы в виде сноски (подстрочного замечания).

Например: О. Бальзак утверждал, что «там, где все горбаты, прекрасная фигура становится уродством» (выделено нами. – Н. В.).

При цитировании стихотворного текста с соблюдением строк и строф подлинника кавычки обычно не ставятся.

Например: Нам хорошо памятны замечательные слова А. С. Пушкина об осени:

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса…

Эпиграф также обычно не заключается в кавычки. При этом ссылка на автора дается без скобок ниже эпиграфа справа.

Например, эпиграф к повести К. Г. Паустовского «Золотая роза» оформлен так:

Золотая роза

|

Литература изъята из законов тления. |

Если после стихотворной цитаты продолжается прозаический текст, то тире ставится в конце стихотворной строки:

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно с головы до ног охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:

…И всего выше

И нос, и плечи поднимал

Вошедший с нею генерал, –

муж Татьяны представляет ей Онегина как своего родственника и друга (Бел.). Слова муж Татьяны повторяются для того, чтобы связать вторую часть слов автора с первой.

Если цитирующий вставляет в цитату свой текст, поясняющий в ней предложение или отдельные слова, то это пояснение заключается в квадратные скобки.

Например: А волоса у нее [русалки] зеленые, что твоя конопля (Т.).

При сокращении цитаты, уже имеющей многоточия, выполняющие те или иные свойственные им функции, многоточие, поставленное автором, цитирующим текст, указывающее на сокращение цитаты, заключается в угловые скобки.

Например: В дневнике Л. Н. Толстого читаем: «Она не может отречься от своего чувства <…>. У нее, как и всех женщин, первенствует чувство, и всякое изменение происходит, может быть, независимо от разума, в чувстве… Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет <…>».

Кавычками выделяются чужие слова, включенные в авторский текст, когда обозначается их принадлежность другому лицу.

Например: Борьба Пастернака за «неслыханную простоту» поэтического языка была борьбой не за его понятность, а за его первозданность, первородность – отсутствие поэтической вторичности, примитивной традиционности… (Д. С. Лихачев).

Кавычками выделяются иностилевые слова, подчеркивающие ироническое значение слова, указывающие на двойной смысл слова или смысл, известный лишь тому, кому адресованы слова, а также слова, употребляемые в особом, часто условном значении.

Например: …Многие страницы английского классического романа «ломятся» от богатства вещного мира и сверкают этим богатством (М. Урнов); Ведь нулевой цикл – «непыльный» цикл, он не требует многочисленных смежников и поставщиков (Зам.).

Кавычками выделяется чисто грамматическая необычность употребления слов, когда в качестве членов предложения употребляются части речи или целые обороты, не предназначенные для выражения данных функций.

Например: От его приветливого «я вас ждал» она повеселела (Б. П.); «Хочешь?», «давай ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение; я ничего и никого не видел, кроме Сонечки (Л. Т.).

Ссылки на автора и источник цитирования заключаются в скобки, а точка, заканчивающая цитату, ставится после закрывающей скобки.

Например: «Мыслить педагогически широко – это значит видеть в любом социальном явлении воспитательный смысл» (Азаров Ю. Учиться, чтобы учить // Новый мир. 1987. № 4. С. 242).

Если цитата заканчивается вопросительным или восклицательным знаком, а также многоточием, то эти знаки сохраняют свое место, стоят перед закрывающей кавычкой.

Например: «Не покидайте своих возлюбленных. Былых возлюбленных на свете нет…» (А. Вознесенский. Поэмы. М., 2001. С. 5).

Цитата в стихах (от лат. citatum от citare — призывать, называть). Цитата — вещь распространенная. В статьях и размышлениях, в рецензиях и полемических заметках цитата из художественного произведения дает начало той или иной мысли автора, либо иллюстрирует сё, убеждает читателя в справедливости критического высказывания, либо приглашает его к совместным раздумьям.

Однако и в художественной литературе, у самих писателей, мы нередко обнаруживаем цитаты из современных или прежних, ставших уже классическими сочинений. В этих случаях это художественный приём, использование и назначение которого довольно разнообразны. Чаще всего такой приём встречается в поэзии: сама природа стиха тяготеет к сжатой, лаконичной форме выражения, из него естественнее, чем из прозы, можно выделить ритмически завершённый фрагмент, несущий приметы всей мысли, всего образа; существенно и то, что стихи лучше запоминаются читателями, чем текст прозы или пьесы, и, стало быть, легче узнаются при будущих встречах. А узнавание цитаты важно для того, чтобы глубоко проникнуть в авторский замысел, как можно более полно воспринять не только текст, но и подтекст произведения.

Вот, к примеру, знаменитое пушкинское:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Последний стих, в точности повторяющийся в предпоследней строфе стихотворения, представляет собой «скрытую», раскавыченную цитату из Жуковского. В стихотворении 1821 года «Лала Рук» символ возвышенной романтической любви — «Гений чистой красоты». А позже, в стихотворении «Я Музу юную, бывало…», Жуковский как бы цитирует самого себя, отказываясь от инверсии и меняя принадлежность эпитета, пишет — «Гений чистой красоты» — о Музе.

В этих стихах всё — в прошедшем времени. Эти стихи — о длящейся разлуке с «гением чистой красоты». Написаны они между 1822 и 1824 годами. В 1825 году, вводя в своё стихотворение цитату из Жуковского, Пушкин, разумеется, не допускал мысли, что читатель её не узнает. В ту пору популярность этих двух поэтов была вполне соизмерима — и такова, что по стиху, даже по полустишию читатель сразу мог вспомнить все стихотворение. Назвать свою возлюбленную «гением чистой красоты» было для Пушкина то же, что признать в ней свою Музу. И он подчеркивает это строкой «Без божества, без вдохновенья» — ещё одной, чуть менее явной перекличкой со стихами Жуковского. Сходство обозначено вполне определённо. Дальше начинаются различия.

У Жуковского:

Не знаю, светлых вдохновений

Когда воротится чреда…

У Пушкина:

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное видение,

Как гений чистой красоты.

Цитата повторяется — но уже в настоящем времени. Потому что «воскресло вновь… вдохновенье…». Стихи двух поэтов, связанные цитатой, углубляют друг друга.

Однако смысл цитаты отнюдь не исчерпан сказанным. Для современников в лирическом стихотворении Пушкина цитата из Жуковского естественно связывала эти стихи с любовной лирикой Жуковского, певца любви неразделённой, о котором его близкий друг заметил, что не дай бог Жуковскому испытать взаимность чувства — лира его лишится драгоценнейшей струны… Стихотворение Пушкина становится в ряд с этой лирикой. Оно — о любви без взаимности, но — светлой, радостной, даже восторженной…

Иное назначение цитаты, на сей раз «прямой», взятой в кавычки, мы видим в одном из поздних стихотворений Вяземского. Сравнивая жизнь свою с книгой, из которой «временем сурово / Все лучшие повыдраны листы», поэт заканчивает стихи так:

Не поздно ли уж зачитался я?

Кругом меня и сумрак, и молчанье:

«Еще одно последнее сказанье

И летопись окончена моя».

Это указание не на «Бориса Годунова», но на его автора. Вяземский сознавал себя последним поэтом литературной эпохи, которую мы привыкли называть «золотым веком русской поэзии» и символом которой стало имя Пушкина. Не о собственной близкой смерти говорит он (хотя, конечно, и о ней), но о последних, закатных, лучах эпохи. Говорит многое немногими словами — одной цитатой.

Вообще в XIX в. этот приём получил весьма широкое распространение. Иные отрезки жизни поэзии представляются как бы беседой между поэтами, на которую допущены читатели. Беседой, в которой выявляются дружество и неприязнь, согласие и противоречие. Беседой, которую поэты буквально пронизывают цитатами друг из друга. Другой пример подобной литературной общности, пожалуй, трудно сыскать. Характерно, что к концу века число такого рода цитат в поэзии почти сходит на нет.

Однако в XX в. цитата снова, если угодно, обретает права гражданства в поэзии; обнаруживается, что возможности этого достаточно традиционного художественного приёма очень богаты и далеко не исчерпаны.

Век девятнадцатый, железный,

Поистине жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

Так начинает Блок первую главу «Возмездия». Здесь использован один только эпитет Баратынского — «железный», но за ним сокрыта обширная цитата из стихотворения «Последний поэт». Она не приведена, только обозначена, из латинских значений этого слова тут скорее подходит не «названа», а «призвана», но, в сущности, смысл ее разворачивается в целых пятидесяти двух стихах блоковской поэмы; довольно перечитать их, чтобы в том убедиться. Блок подтверждает и доказывает правоту своего предшественника — «бесстыдство» занятий, которым предавался прошлый век, его «промышленных забот». И стихи Баратынского словно бы звучат в нашей памяти, когда читаем у Блока:

Век акций, рент и облигаций,

И малодейственных умов…

Зазвучать цитату заставляет мастерство поэта. А для того чтобы услышать ее, читатель должен хорошо знать литературу. Ведь обнаружить ту или иную цитату не самоцель, этого слишком мало. Надо уметь слушать её, тогда раскрывается глубинный смысл произведения, а оно само предстает частью всей литературы, частью, которая связана с целым множеством живых нитей.

Источник: Поэтический словарь. — М.: ЛУч, 2008

Цитаты и

способы цитирования

Цитаты представляют собой дословные

выдержки из высказываний третьих лиц либо текстов. Цитаты это один из видов

прямой речи в русском языке.

Цитирование мы можем применять в научно-исследовательских

работах и сочинениях с целью подкрепить достоверность собственного мнения путем

ссылки на более авторитетные источники, что делает лингвистическую работу

научно обоснованной, подчеркивает ее оригинальность.

Благодаря цитированию, автор имеет

возможность показать всю полноту и обширность выполненной работы или проводимых

исследований.

В русском языке цитирование начало

применяться в 1820 году и до сих пор успешно используется.

Способы цитирования

В русском языке существуют три основные

способы цитирования.

1) Цитата применяется как прямая речь. При

таком способе цитирования, знаки препинания следует расставлять так же, как и в

предложениях с прямой речью.

К примеру: Юлий Цезарь говорил: «Лучше

умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти». Либо же другой

вариант: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти», —

так говорил Юлий Цезарь.

2) Ввести цитату можно и путем косвенной

речи с применением союза «что». Цитата в таких случаях также берется в кавычки

и пишется со строчной буквы.

Например: Ф. Раневская говорила, что

«одиночество это состояние, о котором некому рассказать».

3) Для введения цитаты в текст могут быть

использованы специальные вводные слова: как говорил, по словам, как писал, как

считал, либо же без них вводные слова заменяются знаками препинания или

кавычками.

Например: Как говорил Гораций, «Гнев это

кратковременное безумие».

Либо же: Л.Бетховен «не знал иных

признаков человеческого превосходства, кроме доброты».

4) Цитирование стихотворений не требует

вспомогательных знаков препинания, в частности, кавычек. Достаточно указать

автора и название стихотворения, которое следует писать с красной строки.

Например:

А.Грибоедов. «Горе от ума»

Что может предоставить мне Москва?

Сегодня бал, а завтра два.

Основные требования к

цитированию

1. Цитированный текст должен обязательно

помещаться в кавычки и быть тождественным своему первоисточнику. Лексическая и

грамматическая форма должна полностью соответствовать оригиналу.

2. Категорически запрещается объединять в

одной цитате отрывки, которые были взяты из разных цитируемых источников.

Каждый отрывок должен оформляться в виде отдельной цитаты.

3. Если выражение цитируется не полностью,

а в сокращенном или неоконченном виде (цитата вырвана отдельной фразой из

контекста), вместо пропущенных предложений или слов следует ставить многоточия,

взятые в скобку. При сокращении цитаты, важно следить за логической

завершенностью выражения.

4. В русском языке запрещается вводить цитирование,

которое занимает более 30% от общего объема текста. Чрезмерное цитирование не

только делает ваш текст шаблонным, но и нарушает возможность его легкого

восприятия.

5. Недопустимо цитировать авторов, чьи

тексты обозначены знаком защиты авторских прав — ©. Преимущественно это

касается научных работ и исследовательских статей. В таком случае допустим

вариант видоизменения текста (передачи смысла фрагмента своими словами) с

необязательной ссылкой на первоисточник

Цитата — дословная выдержка из какого-либо

текста или в

точности приводимые чьи-либо слова.

Цитаты привлекаются для подкрепления или

пояснения изла-

гаемой мысли авторитетным высказыванием.

В письменной речи цитаты, как правило,

заключаются

в кавычки или выделяются шрифтом. Если

цитаты приво-

дятся не полностью, место пропуска

обозначается много-

точием.

Цитаты оформляются следующими способами:

1) предложе-

ниями с прямой речью: Пушкин писал своему

другу Чаадаеву:

«Мой друг, отчизне посвятим души

прекрасные порывы!» ;

2) предложениями с косвенной речью: А. П.

Чехов подчёркивал,

что «…праздная жизнь не может быть

чистою» ; 3) предложе-

ниями с вводными словами: По словам А. М.

Горького, «искусст-

во должно облагораживать людей» .

Нередко цитаты привлекаются для того,

чтобы ярче выразить

мысль:

Надо быть внимательным к языку, к

сочетаниям слов,

к тексту, который читаешь. Это обогащает

речь. Ярко сказал

об этом известный русский поэт В. Брюсов:

Быть может, всё в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства

Ищи сочетания слов.

Цитаты из стихотворений в кавычки не

заключаются, если

соблюдена стихотворная строка.

Цитата — это точное повторение высказывания с указанием автора или дословная выдержка отрывка текста.

Выясним, что такое цитата в литературе, если сначала обратимся к происхождению этого термина. Позднелатинское слово citatio восходит к латинскому cito, что буквально значит «привожу в движение», «призываю».

Цитата может представлять собой сочетание нескольких слов, предложение или отрывок текста, который дословно передает мысль, высказанную определенным автором.

В речи цитату используют в качестве документального аргумента для подтверждения точности, правильности высказанного суждения.

Великий философ древности Цицерон высказал мудрое наблюдение: «Человеку свойственно ошибаться, а глупцу — настаивать на своей ошибке».

Как видим, цитата приводится обязательно с указанием её автора. Этим она кардинально отличается от крылатых выражений фольклора — пословиц и поговорок.

Откуда мы черпаем цитаты, чтобы усилить воздействие своей речи на слушателя?

Происхождение цитат

На протяжении всей своей истории человечество скрупулёзно отбирало и усваивало мудрые мысли наиболее передовых его представителей. Впоследствии меткие суждения, крылатые фразы, зафиксированные и передаваемые из поколения в поколение, стали свидетельством мудрости их авторов и сохранились в веках как бесценное общественное достояние.

Примеры цитат

С этой точки зрения источником цитат, во-первых, всегда служила Библия и священные писания.

В поте лица будешь есть хлеб свой.

Время разбрасывать камни, время собирать камни.

Да минует Меня чаша сия.

Внести свою лепту.

Цитируются крылатые фразы, высказанные по какому-либо поводу мудрецами древности, философами, историческими личностями.

Деяние есть живое единство теории и практики (Аристотель).

Невежество — ночь ума, ночь безлунная и беззвёздная (Цицерон).

Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать наилучшее (Геродот).

Для усиления выразительности речи можно черпать множество цитат из литературы.

Душа человека заключается в его делах (Г. Ибсен).

Хотеть недостаточно, надо действовать (И. Гёте).

В цитировании не пройдем мимо суждений знаменитых людей.

Смысл имеет лишь жизнь, прожитая ради других (Альберт Эйнштейн).

Только наука изменит мир. Наука в широком смысле слова: и как расщеплять атом, и как воспитывать людей…И взрослых тоже (Николай Амосов).

Я верю, что могущество смеха и слёз сможет стать противоядием от ненависти и страха (Чарльз Чаплин).

Множество цитат принадлежит кинематографу. Емкие выражения киногероев уходят в народ и в подходящем случае охотно цитируются.

Элементарно, Ватсон («Шерлок Холмс и доктор Ватсон»).

Я требую продолжения банкета! («Иван Васильевич меняет профессию»).

Ларису Ивановну хочу! («Мимино»).

Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить («Москва слезам не верит»).

Правила цитирования

В качестве дословной передачи суждения определённого автора цитата обязательно заключается в кавычки.

В тексте цитату можно оформить тремя способами:

- прямая речь

- косвенная речь

- предложение с вводными словами.

Источник изображения: rosuchebnik.ru

Рассмотрим детально знаки препинания при каждом способе цитирования.

В предложении содержится указание на автора цитаты. В таком случае цитата оформляется как прямая речь. Слова автора могут предварять цитату, находиться внутри её или заключать предложение.

Понаблюдаем за постановкой знаков препинания:

Педагог А.С. Макаренко считал: «Только живой пример воспитывает ребёнка, а не слова, пусть даже самые хорошие, но не подкреплённые делом».

«Когда я пишу свои песни, — делился с современниками Эдвард Григ, — главное для меня состоит не в том, чтобы сочинить музыку, а в том, что удовлетворить сокровеннейшим намерениям поэта».

«Превратить слово в дело гораздо труднее, чем дело в слово», — утверждал писатель М. Горький.

Цитата может вводится в текст в виде косвенной речи с помощью подчинительного союза. Цитирование оформляется в виде придаточного предложения. Перед подчинительным союзом ставится запятая, а цитата заключается в кавычки и начинается со строчной буквы.

В. Г. Белинский считал, что «только труд может сделать человека счастливым, приводя его душу в ясность, гармонию и довольство самим собой».

Если цитате предшествует вводное словосочетание или предложение, то после него ставится запятая, а дословный текст авторской фразы начинается со строчной буквы.

По мнению Виктора Гюго, «лень — это мать. У неё сын — воровство и дочь — голод».

Как отмечает французский писатель Гастон де Левис, «праздность — это ржавчина души».

Если цитируется стихотворный текст с точным соблюдением строк и строф оригинала, то после слов автора ставится двоеточие, а кавычки для оформления цитаты не употребляются.

Русский поэт Ф. И. Тютчев философски рассуждает о природе:

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик —

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Если подлинник включен в авторский текст без соблюдения строк, то такая цитата оформляется как прямая речь.

Николай Заболоцкий пишет о красоте человеческих лиц: «Есть лица — подобья ликующих песен. Из этих, как солнце, сияющих нот составлена песня небесных высот».

Видео «Цитирование»

Цитата и многоточие

В цитировании часто применяется многоточие, если мысль автора приводится не полностью. Например, начало цитаты не используется. В таком случае после авторских слов открываются кавычки, ставится многоточие, а частичная цитата начинается со строчной буквы.

Л. Н. Толстой писал: «…мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что собственно не чувствую, что я понимаю то, что я не понимаю, что могу то, чего не могу».

Если неполная цитата начинает предложение, то её предваряет многоточие, а первое слово пишется с прописной буквы, даже если в оригинале оно начинается со строчной буквы.

«…Пусть каждый совершает свой путь подобно звёздам спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели», — утверждал И. Гёте.

Многоточие ставится в середине цитаты, если в ней пропущены некоторые слова.

Ф. Шиллер считал: «Театр наказует тысячи пороков…и рекомендует тысячи добродетелей, о которых умалчивает закон».

Неполная цитата завершается многоточием, после которого закрываются кавычки и ставится точка.

М. В. Ломоносов был уверен: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора…».

Итак, цитаты не только разнообразят и украшают нашу речь, но и делают её более убедительной и содержательной, наполненной сокровенным смыслом. Высказывания известных людей, писателей и поэтов, политических и общественных деятелей являются поистине интеллектуальной сокровищницей человечества, к которой всегда можно обратиться в поиске подходящей цитаты.

Видео «10 цитат для сочинения ЕГЭ»

-

-

August 26 2018, 18:17

- Культура

- Литература

- Cancel

Полезные ссылки, чтобы искать по ним цитаты из нормальных книг и научных статей

Гугл и яндекс превратились в помойку, индексирующую все подряд.

Вот список сайтов, где можно искать конкретные тексты из нормальной классической литературы, стихов, книг. Пополняется

Поиск по конкретному сайту выглядит так: ввести в окно поисковика «искомое слово» site:сайтимярек.ру

- «Национальный корпус русского языка» ruscorpora.ru

- books.google.ru и scholar.google.ru

- Архив ваковских (и других) статей elibrary.ru (есть мусор)

- Фундаментальная библиотека «Русская литература и фольклор» feb-web.ru

- Викитека (для текстов до 1917) и wikilivres.ru (для текстов после)

- «Песенник анархиста-подпольщика» Тексты песен, романсов и т. п. a-pesni.org

- Русская виртуальная библиотека rvb.ru

- Серебряный век slova.org.ru

- Библиотека Мошкова, корпус классики (без самиздата) http://az.lib.ru

- Там же военная литература militera.lib.ru и militera.org

- Поиск на флибусте очень крутой, но результаты можно увидеть только через ТОР: «полнотекстовый поиск по книгам» http://fbsearch.ru/

- school-collection.edu.ru

- ruthenia.ru

- Журнальный зал magazines.russ.ru

- Руниверс runivers.ru

- Античная литература (русские переводы) ancientrome.ru и simposium.ru

- Исторические источники (русские переводы) vostlit.info

- sci-hub.tw и gen.lib.rus.ec

- можно записаться в ленинскую библиотеку. надо приходить лично в офлайне, зато потом доступен удаленно поиск ebsco и мн. др.