Период, частота, амплитуда и фаза переменного тока

Период и частота переменного тока

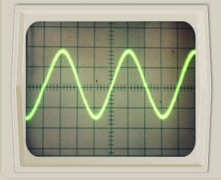

Время, в течение которого совершается одно полное изменение ЭДС, то есть один цикл колебания или один полный оборот радиуса-вектора, называется периодом колебания переменного тока (рисунок 1).

Рисунок 1. Период и амплитуда синусоидального колебания. Период — время одного колебания; Аплитуда — его наибольшее мгновенное значение.

Период выражают в секундах и обозначают буквой Т.

Так же используются более мелкие единицы измерения периода это миллисекунда (мс)- одна тысячная секунды и микросекунда (мкс)- одна миллионная секунды.

1 мкс=0,001 мс = 0,000001сек =10 -6 сек.

Число полных изменений ЭДС или число оборотов радиуса-вектора, то есть иначе говоря, число полных циклов колебаний, совершаемых переменным током в течение одной секунды, называется частотой колебаний переменного тока.

Частота обозначается буквой f и выражается в периодах в секунду или в герцах.

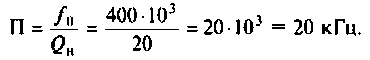

Одна тысяча герц называется килогерцом (кГц), а миллион герц — мегагерцом (МГц). Существует так же единица гигагерц (ГГц) равная одной тысячи мегагерц.

1000 000 Гц = 10 6 Гц = 1000 кГц = 1 МГц;

1000 000 000 Гц = 10 9 Гц = 1000 000 кГц = 1000 МГц = 1 ГГц;

Чем быстрее происходит изменение ЭДС, то есть чем быстрее вращается радиус-вектор, тем меньше период колебания Чем быстрее вращается радиус-вектор, тем выше частота. Таким образом, частота и период переменного тока являются величинами, обратно пропорциональными друг другу. Чем больше одна из них, тем меньше другая.

Математическая связь между периодом и частотой переменного тока и напряжения выражается формулами

Например, если частота тока равна 50 Гц, то период будет равен:

И наоборот, если известно, что период тока равен 0,02 сек, (T=0,02 сек.), то частота будет равна:

Частота переменного тока, используемого для освещения и промышленных целей, как раз и равна 50 Гц.

Частоты от 20 до 20 000 Гц называются звуковыми частотами. Токи в антеннах радиостанций колеблются с частотами до 1 500 000 000 Гц или, иначе говоря, до 1 500 МГц или 1,5 ГГц. Такие высокие частоты называются радиочастотами или колебаниями высокой частоты.

Наконец, токи в антеннах радиолокационных станций, станций спутниковой связи, других спецсистем (например ГЛАНАСС, GPS) колеблются с частотами до 40 000 МГц (40 ГГц) и выше.

Амплитуда переменного тока

Наибольшее значение, которого достигает ЭДС или сила тока за один период, называется амплитудой ЭДС или силы переменного тока. Легко заметить, что амплитуда в масштабе равна длине радиуса-вектора. Амплитуды тока, ЭДС и напряжения обозначаются соответственно буквами Im, Em и Um (рисунок 1).

Угловая (циклическая) частота переменного тока.

Скорость вращения радиуса-вектора, т. е. изменение величины угла поворота в течение одной секунды, называется угловой (циклической) частотой переменного тока и обозначается греческой буквой ? (омега). Угол поворота радиуса-вектора в любой данный момент относительно его начального положения измеряется обычно не в градусах, а в особых единицах — радианах.

Радианом называется угловая величина дуги окружности, длина которой равна радиусу этой окружности (рисунок 2). Вся окружность, составляющая 360°, равна 6,28 радиан, то есть 2

Рисунок 2. Радиан.

1рад = 360°/2

Следовательно, конец радиуса-вектора в течение одного периода пробегают путь, равный 6,28 радиан (2

? = 6,28*f = 2f

Фаза переменного тока.

Угол поворота радиуса-вектора в любое данное мгновение относительно его начального положения называется фазой переменного тока. Фаза характеризует величину ЭДС (или тока) в данное мгновение или, как говорят, мгновенное значение ЭДС, ее направление в цепи и направление ее изменения; фаза показывает, убывает ли ЭДС или возрастает.

Рисунок 3. Фаза переменного тока.

Полный оборот радиуса-вектора равен 360°. С началом нового оборота радиуса-вектора изменение ЭДС происходит в том же порядке, что и в течение первого оборота. Следовательно, все фазы ЭДС будут повторяться в прежнем порядке. Например, фаза ЭДС при повороте радиуса-вектора на угол в 370° будет такой же, как и при повороте на 10°. В обоих этих случаях радиус-вектор занимает одинаковое положение, и, следовательно, мгновенные значения ЭДС будут в обоих этих случаях одинаковыми по фазе.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Источник

Характеристики колебаний

Чтобы описать колебательные процессы и отличить одни колебания от других, используют 6 характеристик. Они называются так (рис. 1):

- амплитуда,

- период,

- частота,

- циклическая частота,

- фаза,

- начальная фаза.

Такие величины, как амплитуду и период, можно определить по графику колебаний.

Начальную фазу, так же, определяют по графику, с помощью интервала времени (large Delta t), на который относительно нуля сдвигается начало ближайшего периода.

Частоту и циклическую частоту вычисляют из найденного по графику периода, по формулам. Они находятся ниже в тексте этой статьи.

А фазу определяют с помощью формулы, в которую входит интересующий нас момент времени t колебаний. Читайте далее.

Что такое амплитуда

Амплитуда – это наибольшее отклонение величины от равновесия, то есть, максимальное значение колеблющейся величины.

Измеряют в тех же единицах, в которых измерена колеблющаяся величина. К примеру, когда рассматривают механические колебания, в которых изменяется координата, амплитуду измеряют в метрах.

В случае электрических колебаний, в которых изменяется заряд, ее измеряют в Кулонах. Если колеблется ток – то в Амперах, а если – напряжение, то в Вольтах.

Часто обозначают ее, приписывая к букве, обозначающей амплитуду индекс «0» снизу.

К примеру, пусть колеблется величина ( large x ). Тогда символом ( large x_ <0>) обозначают амплитуду колебаний этой величины.

Иногда для обозначения амплитуды используют большую латинскую букву A, так как это первая буква английского слова «amplitude».

С помощью графика амплитуду можно определить так (рис. 2):

Что такое период

Когда колебания повторяются точно, изменяющаяся величина принимает одни и те же значения через одинаковые кусочки времени. Такой кусочек времени называют периодом.

Обозначают его обычно большой латинской буквой «T» и измеряют в секундах.

( large T left( c right) ) – период колебаний.

Одна секунда – достаточно большой интервал времени. Поэтому, хотя период и измеряют в секундах, но для большинства колебаний он будет измеряться долями секунды.

Чтобы по графику колебаний определить период (рис. 3), нужно найти два одинаковых значения колеблющейся величины. После, провести от этих значений к оси времени пунктиры. Расстояние между пунктирами – это период колебаний.

Период – это время одного полного колебания.

На графике период найти удобнее одним из таких способов (рис. 4):

Что такое частота

Обозначают ее с помощью греческой буквы «ню» ( large nu ).

Частота отвечает на вопрос: «Сколько полных колебаний выполняется за одну секунду?» Или же: «Сколько периодов умещается в интервал времени, равный одной секунде?».

Поэтому, размерность частоты — это единицы колебаний в секунду:

Иногда в учебниках встречается такая запись ( large displaystyle nu left( c^ <-1>right) ), потому, что по свойствам степени ( large displaystyle frac<1> = c^ <-1>).

Начиная с 1933 года частоту указывают в Герцах в честь Генриха Рудольфа Герца. Он совершил значимые открытия в физике, изучал колебания и доказал, что существуют электромагнитные волны.

Одно колебание в секунду соответствует частоте в 1 Герц.

Чтобы с помощью графика определить частоту, нужно на оси времени определить период. А затем посчитать частоту по такой формуле:

Существует еще один способ определить частоту с помощью графика колеблющейся величины. Нужно отмерить на графике интервал времени, равный одной секунде, и сосчитать количество периодов колебаний, уместившихся в этот интервал (рис. 5).

Что такое циклическая частота

Колебательное движение и движение по окружности имеют много общего – это повторяющиеся движения. Одному полному обороту соответствует угол (large 2pi) радиан. Поэтому, кроме интервала времени 1 секунда, физики используют интервал времени, равный (large 2pi) секунд.

Число полных колебаний для такого интервала времени, называется циклической частотой и обозначается греческой буквой «омега»:

( large displaystyle omega left( frac<text<рад>> right) )

Примечание: Величину ( large omega ) так же называют круговой частотой, а еще — угловой скоростью (ссылка).

Циклическая частота отвечает на вопрос: «Сколько полных колебаний выполняется за (large 2pi) секунд?» Или же: «Сколько периодов умещается в интервал времени, равный (large 2pi) секунд?».

Обычная ( large nu ) и циклическая ( large omega ) частота колебаний связаны формулой:

Слева в формуле количество колебаний измеряется в радианах на секунду, а справа – в Герцах.

Чтобы с помощью графика колебаний определить величину ( large omega ), нужно сначала найти период T.

Затем, воспользоваться формулой ( large displaystyle nu = frac<1> ) и вычислить частоту ( large nu ).

И только после этого, с помощью формулы ( large omega = 2pi cdot nu ) посчитать циклическую ( large omega ) частоту.

Для грубой устной оценки можно считать, что циклическая частота превышает обычную частоту примерно в 6 раз численно.

Определить величину ( large omega ) по графику колебаний можно еще одним способом. На оси времени отметить интервал, равный (large 2pi), а затем, сосчитать количество периодов колебаний в этом интервале (рис. 6).

Что такое начальная фаза и как определить ее по графику колебаний

Отклоним качели на некоторый угол от равновесия и будем удерживать их в таком положении. Когда мы отпустим их, качели начнут раскачиваться. А старт колебаний произойдет из угла, на который мы их отклонили.

Такой, начальный угол отклонения, называют начальной фазой колебаний. Обозначим этот угол (рис. 7) какой-нибудь греческой буквой, например, (large varphi_ <0>).

(large varphi_ <0>left(text <рад>right) ) — начальная фаза, измеряется в радианах (или градусах).

Начальная фаза колебаний – это угол, на который мы отклонили качели, перед тем, как их отпустить. Из этого угла начнется колебательный процесс.

Рассмотрим теперь, как величина (large varphi_ <0>) влияет на график колебаний (рис. 8). Для удобства будем считать, что мы рассматриваем колебания, которые происходят по закону синуса.

Кривая, обозначенная черным на рисунке, начинает период колебаний из точки t = 0. Эта кривая является «чистым», не сдвинутым синусом. Для нее величину начальной фазы (large varphi_ <0>) принимаем равной нулю.

Вторая кривая на рисунке обозначена красным цветом. Начало ее периода сдвинуто вправо относительно точки t = 0. Поэтому, для красной кривой, начавшей новый период колебаний спустя время (large Delta t), начальный угол (large varphi_ <0>) будет отличаться от нулевого значения.

Определим угол (large varphi_ <0>) с помощью графика колебаний.

Обратим внимание (рис.

Как вычислить начальный угол по интервалу смещения

Алгоритм нахождения начального угла состоит из нескольких несложных шагов.

- Сначала определим интервал времени, обозначенный синими стрелками на рисунке. На осях большинства графиков располагают цифры, по которым это можно сделать. Как видно из рис. 8, этот интервал (large Delta t) равен 1 сек.

- Затем определим период. Для этого отметим одно полное колебание на красной кривой. Колебание началось в точке t = 1, а закончилось в точке t =5. Взяв разность между этими двумя точками времени, получим значение периода.

[large T = 5 – 1 = 4 left( text <сек>right)]

Из графика следует, что период T = 4 сек.

- Рассчитаем теперь, какую долю периода составляет интервал времени (large Delta t). Для этого составим такую дробь (large displaystyle frac<Delta t >):

Полученное значение дроби означает, что красная кривая сдвинута относительно точки t = 0 и черной кривой на четверть периода.

- Нам известно, что одно полное колебание — один полный оборот (цикл), синус (или косинус) совершает, проходя каждый раз угол (large 2pi ). Найдем теперь, как связана найденная доля периода с углом (large 2pi ) полного цикла.

Для этого используем формулу:

(large displaystyle frac<1> <4>cdot 2pi = frac<pi > <2>=varphi_ <0>)

Значит, интервалу (large Delta t) соответствует угол (large displaystyle frac<pi > <2>) – это начальная фаза для красной кривой на рисунке.

- В заключение обратим внимание на следующее. Начало ближайшего к точке t = 0 периода красной кривой сдвинуто вправо. То есть, кривая запаздывает относительно «чистого» синуса.

Чтобы обозначить запаздывание, будем использовать знак «минус» для начального угла:

Примечание: Если на кривой колебаний начало ближайшего периода лежит левее точки t = 0, то в таком случае, угол (large displaystyle frac<pi > <2>) имеет знак «плюс».

Для не сдвинутого влево, либо вправо, синуса или косинуса, начальная фаза нулевая (large varphi_ <0>= 0 ).

Для синуса или косинуса, сдвинутого влево по графику и опережающего обычную функцию, начальная фаза берется со знаком «+».

А если функция сдвинута вправо и запаздывает относительно обычной функции, величину (large varphi_ <0>) записываем со знаком «-».

- Физики начинают отсчет времени из точки 0. Поэтому, время в задачах будет величиной не отрицательной.

- На графике колебаний начальная фаза ( varphi_<0>) влияет на вертикальный сдвиг точки, из которой стартует колебательный процесс. Значит, можно для простоты сказать, что колебания имеют начальную точку.

Благодаря таким допущениям график колебаний при решении большинства задач можно изображать, начиная из окрестности нуля и преимущественно в правой полуплоскости.

Что такое фаза колебаний

Рассмотрим еще раз обыкновенные детские качели (рис. 9) и угол их отклонения от положения равновесия. С течением времени этот угол изменяется, то есть, он зависит от времени.

В процессе колебаний изменяется угол отклонения от равновесия. Этот изменяющийся угол называют фазой колебаний и обозначают (varphi).

Различия между фазой и начальной фазой

Существуют два угла отклонения от равновесия – начальный, он задается перед началом колебаний и, угол, изменяющийся во время колебаний.

Первый угол называют начальной ( varphi_<0>) фазой (рис. 10а), она считается неизменной величиной. А второй угол – просто ( varphi) фазой (рис. 10б) – это величина переменная.

Как на графике колебаний отметить фазу

На графике колебаний фаза (large varphi) выглядит, как точка на кривой. С течением времени эта точка сдвигается (бежит) по графику слева направо (рис. 11). То есть, в разные моменты времени она будет находиться на различных участках кривой.

На рисунке отмечены две крупные красные точки, они соответствуют фазам колебаний в моменты времени t1 и t2.

А начальная фаза на графике колебаний выглядит, как место, в котором находится точка, лежащая на кривой колебаний, в момент времени t=0. На рисунке дополнительно присутствует одна мелкая красная точка, она соответствует начальной фазе колебаний.

Как определить фазу с помощью формулы

Пусть нам известны величины (large omega) — циклическая частота и (large varphi_<0>) — начальная фаза. Во время колебаний эти величины не изменяются, то есть, являются константами.

Время колебаний t будет величиной переменной.

Фазу (large varphi), соответствующую любому интересующему нас моменту t времени, можно определить из такого уравнения:

Левая и правая части этого уравнения имеют размерность угла (т. е. измеряются в радианах, или градусах). А подставляя вместо символа t в это уравнение интересующие нас значения времени, можно получать соответствующие им значения фазы.

Что такое разность фаз

Обычно понятие разности фаз применяют, когда сравнивают два колебательных процесса между собой.

Рассмотрим два колебательных процесса (рис. 12). Каждый имеет свою начальную фазу.

( large varphi_<01>) – для первого процесса и,

( large varphi_<02>) – для второго процесса.

Определим разность фаз между первым и вторым колебательными процессами:

Величина (large Delta varphi ) показывает, на сколько отличаются фазы двух колебаний, она называется разностью фаз.

Как связаны характеристики колебаний — формулы

Движение по окружности и колебательное движение имеют определенную схожесть, так как эти виды движения могут быть периодическими.

Поэтому, основные формулы, применимые для движения по окружности, подойдут так же, для описания колебательного движения.

- Связь между периодом, количеством колебаний и общим временем колебательного процесса:

( large T left( c right) ) – время одного полного колебания (период колебаний);

( large N left( text <шт>right) ) – количество полных колебаний;

( large t left( c right) ) – общее время для нескольких колебаний;

- Период и частота колебаний связаны так:

(large nu left( text <Гц>right) ) – частота колебаний.

- Количество и частота колебаний связаны формулой:

- Связь между частотой и циклической частотой колебаний:

(large displaystyle omega left( frac<text<рад>> right) ) – циклическая (круговая) частота колебаний.

- Фаза и циклическая частота колебаний связаны так:

(large varphi_ <0>left( text <рад>right) ) — начальная фаза;

(large varphi left( text <рад>right) ) – фаза (угол) в выбранный момент времени t;

- Между фазой и количеством колебаний связь описана так:

- Интервал времени (large Delta t ) (сдвигом) и начальная фаза колебаний связаны:

(large Delta t left( c right) ) — интервал времени, на который относительно точки t=0 сдвинуто начало ближайшего периода.

Источник

Свободные электромагнитные колебания в контуре быстро затухают. Поэтому они практически не используются. Наиболее важное практическое значение имеют незатухающие вынужденные колебания.

Определение

Переменный ток — вынужденные электромагнитные колебания.

Ток в осветительной сети квартиры, ток, применяемый на заводах и фабриках, представляет собой переменный ток. В нем сила тока и напряжение изменяются со временем по гармоническому закону. Колебания легко обнаружить с помощью осциллографа. Если на вертикально отклоняющие пластины осциллографа подать напряжение от сети, то временная развертка на экране будет представлять сбой синусоиду:

Зная скорость движения луча в горизонтальном направлении (она определяется частотой пилообразного напряжения), можно определить частоту колебаний.

Определение

Частота переменного тока — это количество колебаний за 1 с.

Стандартная частота переменного промышленного тока составляет 50 Гц. Это значит, что на протяжении 1 секунды ток 50 раз течет в одну сторону и 50 раз — в другую. Частота 50 Гц принята для промышленного тока во многих странах мира. В США принята частота 60 Гц.

Если напряжение на концах цепи меняется по гармоническому закону, то напряженность электрического поля внутри проводника будет также меняться гармонически. Эти гармонические изменения напряженности поля вызовут гармонические колебания скорости упорядоченного движения заряженных частиц, и, следовательно, гармонические колебания силы тока.

Внимание!

При изменении напряжения на концах цепи электрическое поле не меняется мгновенно во всей цепи. Изменение поля происходит с большой скоростью, но она не бесконечно большая. Она равна скорости света (3∙108 м/с).

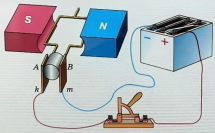

Переменное напряжение в гнездах розетки осветительной сети создается генераторами на электростанциях. Проволочную рамку, вращающуюся в постоянном однородном магнитном поле, можно рассматривать как простейшую модель генератора переменного тока (см. рисунок ниже).

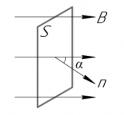

Поток магнитной индукции Ф, пронизывающий проволочную рамку площадью S, пропорционален косинусу угла α между нормалью к рамке и вектором магнитной индукции.

Численно магнитный поток определяется формулой:

Φ=BScosα

При равномерном вращении рамки угол α увеличивается пропорционально времени:

α=2πnt

где n — частота вращения. Поэтому поток магнитной индукции меняется гармонически:

Φ=BScos2πnt

Здесь множитель 2πn представляет собой число колебаний магнитного потока за 2π секунд. Это не что иное, как циклическая частота колебаний:

ω=2πn

Следовательно:

Φ=BScosωt

Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС индукции в рамке равна взятой со знаком «минус» скорости изменения потока магнитной индукции, т.е. производной потока магнитной индукции по времени:

e=−Φ´=−BS(cosωt)´=BSωsinωt=εmaxsinωt

εmax — амплитуда ЭДС индукции, равная:

εmax=BSω

Напряжение в цепи переменного тока может меняться по закону синуса или по закону косинуса:

u=Umaxsinωt

u=Umaxcosωt

где Umax — амплитуда напряжения (максимальное по модулю значение напряжения).

Сила тока меняется с той частотой, что и напряжение — ω. Но колебания тока необязательно должны совпадать по фазе с колебаниями напряжения. Поэтому в общем случае сила тока i в любой момент времени определяется по формуле:

i=Imaxsin(ωt+φс)

где Imax — амплитуда силы тока (максимальное по модулю значение силы тока), φс — разность (сдвиг) фаз между колебаниями силы тока и напряжения.

Пример №1. Найти напряжение в цепи переменного тока в момент времени t = π, если циклическая частота электромагнитных колебаний равна 300,25 Гц, а амплитуда напряжения составляет 12В. Считать, что напряжения меняется по закону косинуса.

u=Umaxcosωt=12cos300,25π=12√22≈8,5 (В).

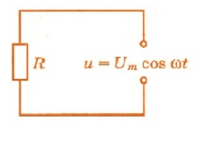

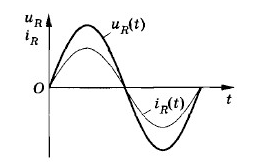

Активное сопротивление в цепи переменного тока

Пусть цепь состоит из соединительных проводов и нагрузки с малой индуктивностью и большим сопротивлением R (см. рисунок ниже).

Внимание! Ранее под величиной R мы понимали электрическое сопротивление. Но правильно его называть сопротивлением активным. Дело в том, что в цепи переменного тока могут быть сопротивления иного характера. Сопротивление же R называется активным, потому что при наличии нагрузки, обладающей этим сопротивлением, цепь поглощает энергию, поступающую от генератора. Эта энергия превращается во внутреннюю энергию проводников — они нагреваются.

Будем считать, что напряжение на зажимах цепи меняется по закону косинуса:

u=Umaxcosωt

Для нахождения мгновенного значения силы тока мы можем воспользоваться законом Ома, так как эта величина прямо пропорционально мгновенному значению напряжения:

i=uR=UmaxcosωtR=Imaxcosωt

В проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения, а амплитуда силы тока определяется равенством:

Imax=UmaxR

Мощность в цепи с резистором

В цепи переменного тока сила тока и напряжения меняются быстро, поэтому количество выделяемой энергии меняется так же быстро. Но заметить эти изменения невозможно. Чтобы найти среднюю мощность на участке цепи за много периодов, достаточно найти среднюю мощность за один период.

Определение

Средняя за период мощность переменного тока — отношение суммарной энергии, поступающей в цепь за период, к этому периоду.

Мощность постоянного тока определяется формулой:

P=I2R

Следовательно, мгновенная мощность в цепи переменного тока на участке с активным сопротивлением R равна:

p=i2R

Подставим в это выражение полученное ранее значение мгновенной силы переменного тока и получим:

p=(Imaxcosωt)2R

Вспомним из курса математики:

cos2α=1+cos2α2

Отсюда:

p=I2max2R(1+cos2ωt)=I2maxR2+I2maxR2cos2ωt

График зависимости мгновенной мощности от времени:

На протяжении первой четверти периода, когда cos2ωt>0, мощность в любой момент времени больше величины I2maxR2. На протяжении второй четверти периода, когда cos2ωt<0, мощность в любой момент времени меньше этой величины. Среднее за период значение cos2ωt=0, следовательно, средняя за период мощность равна I2maxR2.

Средняя мощность −p равна:

−p=I2maxR2=−i2R

Пример №2. Сила переменного тока в цепи меняется по закону i=Imaxcosωt. Определить мгновенную мощность в момент времени t = 1 с, если циклическая частота колебаний ω = 100π Гц при сопротивлении R = 10 Ом. Амплитуда силы тока равна 1 А.

p=(Imaxcosωt)2R=10(1·cos(100π·1)2=10 (Дж)

Действующие значения силы тока и напряжения

Из предыдущей формулы видно, что среднее значение квадрата силы тока равно половине квадрата амплитуды силы переменного тока:

−i2=I2max2

Определение

Действующее значение силы переменного тока — величина, равная квадратному корню, взятому из среднего значения квадрата тока. Обозначается как I.

I=√−i2=Imax√2

Смысл действующего значения силы переменного тока заключается в том, что оно равно силе постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за это же время.

Аналогично определяется действующее значение напряжения U:

U=√−u2=Umax√2

Именно действующие значения силы тока и напряжения определяют мощность P переменного тока:

P=I2R=UI

Пример №3. Найти мощность переменного тока, если амплитуда силы тока равна 2 А, а сопротивление цепи равно 5 Ом.

P=I2R

I=Imax√2

P=(Imax√2)2R=I2max2R=222·5=10 ⎛⎝Дж⎞⎠

Задание EF22720

Алгоритм решения

1.Записать исходные данные.

2.Записать формулу Томсона.

3.Вычислить искомую величину, подставив известные данные.

Решение

Запишем исходные данные:

• Закон изменения напряжения между обкладками конденсатора: UC=U0cosωt.

• Амплитуда напряжения: U0=5 В.

• Циклическая частота колебаний: ω = 1000π с–1.

Запишем формулу Томсона:

T=2πω=2π1000π=21000=0,002 (с)

Ответ: 0,002

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Задание EF18735

Алгоритм решения

1.Записать исходные данные и перевести единицы измерения в СИ.

2.Описать, что происходит в момент замыкания и размыкания цепи.

3.Выполнить решение задачи в общем виде.

4.Вычислить искомую величину, подставив известные данные.

Решение

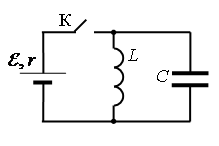

Запишем исходные данные:

• ЭДС источника тока: ε=5 В.

• Амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе: UCmax=5 В.

• Сопротивление ЭДС источника тока: r = 2 Ом.

• Индуктивность катушки: L = 1 мГн.

1 мГн = 10–3 Гн

Перед размыканием ключа К ток через конденсатор не идет, по катушке течёт ток:

I0=εr

Напряжение на конденсаторе в начальный момент времени равно нулю, так как оно равно нулю на катушке: U0C=0 В.

После размыкания ключа К в контуре возникают гармонические колебания напряжения между обкладками конденсатора и тока в контуре. Благодаря начальному условию (U0C=0 В) потенциал верхней обкладки конденсатора относительно нижней начинает меняться по закону:

u=−UCmaxsinωt

Знак «–» в формуле связан с тем, что сразу после размыкания ключа К ток приносит положительный заряд на нижнюю обкладку конденсатора.

Циклическую частоту выразим из формулы Томсона:

ω=2πT=1√LC

Энергия электромагнитных колебаний в контуре сохраняется. Она определяется формулой:

W=Li22+Cu22=CU2Cmax2=LI202

Выразим максимальное напряжение на конденсаторе:

CU2Cmax=LI20

UCmax=I0√LC

Учтем, что амплитуда напряжения на конденсаторе равна напряжению источника тока, а I0=εr. Тогда получим:

UCmax=ε=I0r=I0√LC

Отсюда:

√LC=r

C=Lr2

Период колебаний в контуре определим через формулу Томсона:

T=2π√LC=2π√LLr2=2πLr

Вспомним зависимость напряжения от времени:

u=−UCmaxsinωt

Подставим известные данные для искомого момента времени:

5=−5sinωt

Синус должен быть равен «–1» Это возможно, если с начального момента времени пройдет четверть периода:

t=T4=2π4Lr=π210−32≈7,85·10−6(с)=7,85 (мкс)

Ответ: 7,85

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

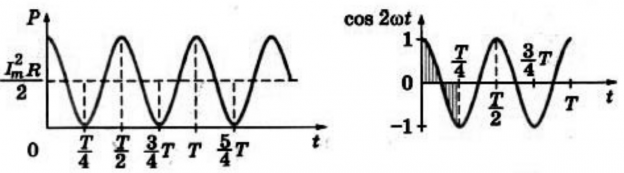

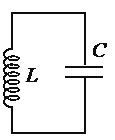

Задание EF18116

Ученик изучает зависимость периода электромагнитных колебаний в контуре от ёмкости конденсатора. Какие два контура он должен выбрать для этого исследования?

Алгоритм решения

- Выделить цель эксперимента.

- Установить, какие величины для достижения цели эксперимента должны меняться, а какие — оставаться постоянными.

- Выбрать верную пару контуров

Решение

Цель эксперимента — изучить зависимость периода электромагнитных колебаний в контуре от ёмкости конденсатора. Следовательно, емкости конденсатора должна быть единственной меняющейся величиной. При этом все другие величины должны оставаться постоянными. Поэтому катушки индуктивности должны быть одинаковыми, но конденсаторы — разные. Этому условию соответствует рисунок «а».

Ответ: а

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Задание EF18656

Алгоритм решения

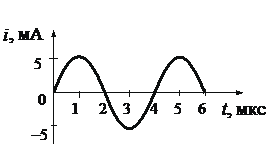

1.Записать исходные данные (определить по графику начальный период колебаний).

2.Перевести единицы измерения величин в СИ.

3.Записать формулу Томсона.

4.Выполнить решение в общем виде.

5.Установить, каким станет период колебаний после уменьшения емкости конденсатора.

Решение

Запишем исходные данные:

• Период колебаний (определяем по графику): T = 4 мкс.

• Емкость конденсатора в первом опыте: C1 = 4C.

• Емкость конденсатора во втором опыте: C2 = C.

4 мкс = 4∙10–6 с

Запишем формулу Томсона:

T=2π√LC

Применим формулу для обоих опытов и получим:

T1=2π√L4C=4π√LC

T2=2π√LC

Поделим первый период на второй:

T1T2=4π√LC2π√LC=2

Отсюда:

T2=T12=4·10−62=2·10−6 (с)=2 (мкс)

Ответ: 2

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Алиса Никитина | Просмотров: 5.6k

Переменный электрический ток

теория по физике 🧲 колебания и волны

Свободные электромагнитные колебания в контуре быстро затухают. Поэтому они практически не используются. Наиболее важное практическое значение имеют незатухающие вынужденные колебания.

Переменный ток — вынужденные электромагнитные колебания.

Ток в осветительной сети квартиры, ток, применяемый на заводах и фабриках, представляет собой переменный ток. В нем сила тока и напряжение изменяются со временем по гармоническому закону. Колебания легко обнаружить с помощью осциллографа. Если на вертикально отклоняющие пластины осциллографа подать напряжение от сети, то временная развертка на экране будет представлять сбой синусоиду:

Зная скорость движения луча в горизонтальном направлении (она определяется частотой пилообразного напряжения), можно определить частоту колебаний.

Частота переменного тока — это количество колебаний за 1 с.

Стандартная частота переменного промышленного тока составляет 50 Гц. Это значит, что на протяжении 1 секунды ток 50 раз течет в одну сторону и 50 раз — в другую. Частота 50 Гц принята для промышленного тока во многих странах мира. В США принята частота 60 Гц.

Если напряжение на концах цепи меняется по гармоническому закону, то напряженность электрического поля внутри проводника будет также меняться гармонически. Эти гармонические изменения напряженности поля вызовут гармонические колебания скорости упорядоченного движения заряженных частиц, и, следовательно, гармонические колебания силы тока.

При изменении напряжения на концах цепи электрическое поле не меняется мгновенно во всей цепи. Изменение поля происходит с большой скоростью, но она не бесконечно большая. Она равна скорости света (3∙10 8 м/с).

Переменное напряжение в гнездах розетки осветительной сети создается генераторами на электростанциях. Проволочную рамку, вращающуюся в постоянном однородном магнитном поле, можно рассматривать как простейшую модель генератора переменного тока (см. рисунок ниже).

Поток магнитной индукции Ф, пронизывающий проволочную рамку площадью S, пропорционален косинусу угла α между нормалью к рамке и вектором магнитной индукции.

Численно магнитный поток определяется формулой:

При равномерном вращении рамки угол α увеличивается пропорционально времени:

где n — частота вращения. Поэтому поток магнитной индукции меняется гармонически:

Φ = B S cos . 2 π n t

Здесь множитель 2 π n представляет собой число колебаний магнитного потока за 2 π секунд. Это не что иное, как циклическая частота колебаний:

Φ = B S cos . ω t

Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС индукции в рамке равна взятой со знаком «минус» скорости изменения потока магнитной индукции, т.е. производной потока магнитной индукции по времени:

e = − Φ ´ = − B S ( cos . ω t ) ´ = B S ω sin . ω t = ε m a x sin . ω t

ε m a x — амплитуда ЭДС индукции, равная:

Напряжение в цепи переменного тока может меняться по закону синуса или по закону косинуса:

u = U m a x sin . ω t

u = U m a x cos . ω t

где U m a x — амплитуда напряжения (максимальное по модулю значение напряжения).

Сила тока меняется с той частотой, что и напряжение — ω . Но колебания тока необязательно должны совпадать по фазе с колебаниями напряжения. Поэтому в общем случае сила тока i в любой момент времени определяется по формуле:

i = I m a x sin . ( ω t + φ с )

где I m a x — амплитуда силы тока (максимальное по модулю значение силы тока), φ с — разность (сдвиг) фаз между колебаниями силы тока и напряжения.

Пример №1. Найти напряжение в цепи переменного тока в момент времени t = π, если циклическая частота электромагнитных колебаний равна 300,25 Гц, а амплитуда напряжения составляет 12В. Считать, что напряжения меняется по закону косинуса.

u = U m a x cos . ω t = 12 cos . 300 , 25 π = 12 √ 2 2 . . ≈ 8 , 5 ( В ) .

Активное сопротивление в цепи переменного тока

Пусть цепь состоит из соединительных проводов и нагрузки с малой индуктивностью и большим сопротивлением R (см. рисунок ниже).

Внимание! Ранее под величиной R мы понимали электрическое сопротивление. Но правильно его называть сопротивлением активным. Дело в том, что в цепи переменного тока могут быть сопротивления иного характера. Сопротивление же R называется активным, потому что при наличии нагрузки, обладающей этим сопротивлением, цепь поглощает энергию, поступающую от генератора. Эта энергия превращается во внутреннюю энергию проводников — они нагреваются.

Будем считать, что напряжение на зажимах цепи меняется по закону косинуса:

u = U m a x cos . ω t

Для нахождения мгновенного значения силы тока мы можем воспользоваться законом Ома, так как эта величина прямо пропорционально мгновенному значению напряжения:

i = u R . . = U m a x cos . ω t R . . = I m a x cos . ω t

В проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения, а амплитуда силы тока определяется равенством:

I m a x = U m a x R . .

Мощность в цепи с резистором

В цепи переменного тока сила тока и напряжения меняются быстро, поэтому количество выделяемой энергии меняется так же быстро. Но заметить эти изменения невозможно. Чтобы найти среднюю мощность на участке цепи за много периодов, достаточно найти среднюю мощность за один период.

Средняя за период мощность переменного тока — отношение суммарной энергии, поступающей в цепь за период, к этому периоду.

Мощность постоянного тока определяется формулой:

Следовательно, мгновенная мощность в цепи переменного тока на участке с активным сопротивлением R равна:

Подставим в это выражение полученное ранее значение мгновенной силы переменного тока и получим:

p = ( I m a x cos . ω t ) 2 R

Вспомним из курса математики:

cos 2 . α = 1 + cos . 2 α 2 . .

p = I 2 m a x 2 . . R ( 1 + cos . 2 ω t ) = I 2 m a x R 2 . . + I 2 m a x R 2 . . cos . 2 ω t

График зависимости мгновенной мощности от времени:

На протяжении первой четверти периода, когда cos . 2 ω t > 0 , мощность в любой момент времени больше величины I 2 m a x R 2 . . . На протяжении второй четверти периода, когда cos . 2 ω t 0 , мощность в любой момент времени меньше этой величины. Среднее за период значение cos . 2 ω t = 0 , следовательно, средняя за период мощность равна I 2 m a x R 2 . . .

Средняя мощность − p равна:

− p = I 2 m a x R 2 . . = − i 2 R

Пример №2. Сила переменного тока в цепи меняется по закону i = I m a x cos . ω t . Определить мгновенную мощность в момент времени t = 1 с, если циклическая частота колебаний ω = 100π Гц при сопротивлении R = 10 Ом. Амплитуда силы тока равна 1 А.

p = ( I m a x cos . ω t ) 2 R = 10 ( 1 · cos . ( 100 π · 1 ) 2 = 10 ( Д ж )

Действующие значения силы тока и напряжения

Из предыдущей формулы видно, что среднее значение квадрата силы тока равно половине квадрата амплитуды силы переменного тока:

− i 2 = I 2 m a x 2 . .

Действующее значение силы переменного тока — величина, равная квадратному корню, взятому из среднего значения квадрата тока. Обозначается как I.

I = √ − i 2 = I m a x √ 2

Смысл действующего значения силы переменного тока заключается в том, что оно равно силе постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за это же время.

Аналогично определяется действующее значение напряжения U:

U = √ − u 2 = U m a x √ 2 . .

Именно действующие значения силы тока и напряжения определяют мощность P переменного тока:

Пример №3. Найти мощность переменного тока, если амплитуда силы тока равна 2 А, а сопротивление цепи равно 5 Ом.

P = ( I m a x √ 2 . . ) 2 R = I 2 m a x 2 . . R = 2 2 2 . . · 5 = 10 ⎛ ⎝ Д ж ⎞ ⎠

Циклическая частота в уравнении силы тока

Колебания Рё волны > Рлектромагнитные > Уравнение колебаний тока РІ катушке (i).

| Содержание | Величина | Наименование |

| — уравнение колебаний тока РІ катушке. Как Р±СѓРґСѓС‚ выглядеть графики колебания тока, придуманные вами, можно увидеть здесь. Р’ этом уравнении: Im = qmω — максимальные значения тока Рё заряда отличаются РЅР° величину циклической частоты. i = q’ — ток является РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРЅРѕР№ РѕС‚ зарада. Период, частота, амплитуда и фаза переменного токаПериод и частота переменного токаВремя, в течение которого совершается одно полное изменение ЭДС, то есть один цикл колебания или один полный оборот радиуса-вектора, называется периодом колебания переменного тока (рисунок 1). Рисунок 1. Период и амплитуда синусоидального колебания. Период — время одного колебания; Аплитуда — его наибольшее мгновенное значение. Период выражают в секундах и обозначают буквой Т. Так же используются более мелкие единицы измерения периода это миллисекунда (мс)- одна тысячная секунды и микросекунда (мкс)- одна миллионная секунды. 1 мс =0,001сек =10 -3 сек. 1 мкс=0,001 мс = 0,000001сек =10 -6 сек. Число полных изменений ЭДС или число оборотов радиуса-вектора, то есть иначе говоря, число полных циклов колебаний, совершаемых переменным током в течение одной секунды, называется частотой колебаний переменного тока. Частота обозначается буквой f и выражается в периодах в секунду или в герцах. Одна тысяча герц называется килогерцом (кГц), а миллион герц — мегагерцом (МГц). Существует так же единица гигагерц (ГГц) равная одной тысячи мегагерц. 1000 Гц = 10 3 Гц = 1 кГц; 1000 000 Гц = 10 6 Гц = 1000 кГц = 1 МГц; 1000 000 000 Гц = 10 9 Гц = 1000 000 кГц = 1000 МГц = 1 ГГц; Чем быстрее происходит изменение ЭДС, то есть чем быстрее вращается радиус-вектор, тем меньше период колебания Чем быстрее вращается радиус-вектор, тем выше частота. Таким образом, частота и период переменного тока являются величинами, обратно пропорциональными друг другу. Чем больше одна из них, тем меньше другая. Математическая связь между периодом и частотой переменного тока и напряжения выражается формулами Например, если частота тока равна 50 Гц, то период будет равен: Т = 1/f = 1/50 = 0,02 сек. И наоборот, если известно, что период тока равен 0,02 сек, (T=0,02 сек.), то частота будет равна: f = 1/T=1/0,02 = 100/2 = 50 Гц Частота переменного тока, используемого для освещения и промышленных целей, как раз и равна 50 Гц. Частоты от 20 до 20 000 Гц называются звуковыми частотами. Токи в антеннах радиостанций колеблются с частотами до 1 500 000 000 Гц или, иначе говоря, до 1 500 МГц или 1,5 ГГц. Такие высокие частоты называются радиочастотами или колебаниями высокой частоты. Наконец, токи в антеннах радиолокационных станций, станций спутниковой связи, других спецсистем (например ГЛАНАСС, GPS) колеблются с частотами до 40 000 МГц (40 ГГц) и выше. Амплитуда переменного токаНаибольшее значение, которого достигает ЭДС или сила тока за один период, называется амплитудой ЭДС или силы переменного тока. Легко заметить, что амплитуда в масштабе равна длине радиуса-вектора. Амплитуды тока, ЭДС и напряжения обозначаются соответственно буквами Im, Em и Um (рисунок 1). Угловая (циклическая) частота переменного тока.Скорость вращения радиуса-вектора, т. е. изменение величины угла поворота в течение одной секунды, называется угловой (циклической) частотой переменного тока и обозначается греческой буквой ? (омега). Угол поворота радиуса-вектора в любой данный момент относительно его начального положения измеряется обычно не в градусах, а в особых единицах — радианах. Радианом называется угловая величина дуги окружности, длина которой равна радиусу этой окружности (рисунок 2). Вся окружность, составляющая 360°, равна 6,28 радиан, то есть 2. Рисунок 2. Радиан. 1рад = 360°/2 Следовательно, конец радиуса-вектора в течение одного периода пробегают путь, равный 6,28 радиан (2). Так как в течение одной секунды радиус-вектор совершает число оборотов, равное частоте переменного тока f, то за одну секунду его конец пробегает путь, равный 6,28 * f радиан. Это выражение, характеризующее скорость вращения радиуса-вектора, и будет угловой частотой переменного тока — ? . ? = 6,28*f = 2f Фаза переменного тока.Угол поворота радиуса-вектора в любое данное мгновение относительно его начального положения называется фазой переменного тока. Фаза характеризует величину ЭДС (или тока) в данное мгновение или, как говорят, мгновенное значение ЭДС, ее направление в цепи и направление ее изменения; фаза показывает, убывает ли ЭДС или возрастает. Рисунок 3. Фаза переменного тока. Полный оборот радиуса-вектора равен 360°. С началом нового оборота радиуса-вектора изменение ЭДС происходит в том же порядке, что и в течение первого оборота. Следовательно, все фазы ЭДС будут повторяться в прежнем порядке. Например, фаза ЭДС при повороте радиуса-вектора на угол в 370° будет такой же, как и при повороте на 10°. В обоих этих случаях радиус-вектор занимает одинаковое положение, и, следовательно, мгновенные значения ЭДС будут в обоих этих случаях одинаковыми по фазе. ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ! источники: http://sverh-zadacha.ucoz.ru/lessons/Contents/koleb/em/i.html http://www.sxemotehnika.ru/period-chastota-amplituda-i-faza-peremennogo-toka.html |

Как определить частоту переменного тока

Содержание

- 1 Что такое частота

- 2 Как определяется

- 2.1 Измерение частоты

- 2.2 Расчёт частоты тока

- 3 Заключение

- 4 Видео по теме

В силу различных преимуществ большинство энергетических систем — от общегосударственных до бытовых, функционируют на переменном токе. Однако мало кто считается с тем, что кроме параметров напряжения и тока системы, важную роль играет также частота тока. Например, в функционале популярных мультитестеров измерение частоты переменного тока отсутствует. Между тем значения этой величины, которые выходят за требуемые пределы, грозят тяжёлыми последствиями. Мгновенно происходит разбалансированность системы энергоснабжения с неминуемыми катастрофическими последствиями для целых регионов.

Графическое отображение переменного тока

Что такое частота

Производство электроэнергии в подавляющем большинстве ситуаций называют контролируемым. Эту работу проделывают генераторы, преобразующие механическую энергию ротора турбины в электрическую. Как показано на схеме, на поверхности ротора имеется обмотка из медной проволоки, поэтому он представляет собой непрерывно вращающийся электромагнит.

Схематическое изображение генератора

Во время вращения ротора, созданное вокруг него магнитное поле, наводит электрический ток. Его направление периодически изменяется на противоположное, поскольку месторасположение полюсов электромагнита чередуется после каждого оборота ротора. Соответственно, ток тоже меняет своё направление два раза за цикл вращения.

Следствием и мерой скорости этих изменений является частота, которая измеряется количеством изменений месторасположения полюсов в секунду. Единица частоты получила наименование герц и обозначается двумя буквами — Гц. Таким образом, можно сказать, что генератор, который снабжён парой магнитных полюсов, вращающихся с угловой скоростью 3000 мин-1, будет производить ток частотой 50 Гц.

Мощность переменного тока изменяется по синусоидальному закону с чередованием положительных и отрицательных полюсов. При переходе каждого цикла из положительной области в отрицательную происходит соответствующее перемещение электронов. В конечном счете, эти циклы создают электрический нагрев или рассеивание мощности. Независимо от направления движения тока (т. е., положительного или отрицательного), если силы тока (напряжения) достаточно для удовлетворения требований электрического устройства, оно будет работать.

Синусоида переменного тока

Таким образом, количество полных циклов за секунду, когда переменный ток переходит от положительного полюса к отрицательному, называется частотой, а сам временной отрезок называется периодом. С точки зрения электрического тока частотой принято считать количество повторений синусоиды, а другими словами — это полное колебание, состоящее из положительной и отрицательной составляющих. Следовательно, частота и период связаны между собой обратно пропорциональной зависимостью:

Определение частоты

Частота и период переменного тока варьируются в зависимости от страны, причём не обязательно привязываются к местному стандарту напряжения. Например, в США, Канаде и других странах со стандартным линейным напряжением 110…120 В эталоном частоты является 60 Гц. В большинстве стран, где значения переменного напряжения равняются 220…240 В (в том числе и в нашей стране), за стандартную частоту принято 50 Гц, однако Южная Корея, Филиппины и многие страны Карибского бассейна используют 220…240 В с частотой 60 Гц. А есть ещё и Япония, где напряжение в сети достигает 100 В, но стандартная частота переменного тока в разных районах составляет 50 и 60 Гц.

Большинство электронных устройств могут работать, потребляя переменный ток, если его частота 50 или 60 Гц. Но, для электроприборов, использующих довольно мощные приводы, рассчитанные на конкретную частоту (холодильники, морозильники, стиральные и сушильные машины), разница в 10 Гц уже значительна. В первую очередь это касается устройств, включающихся периодически. Их электромоторам приходится вращаться то быстрее, то медленнее, что отрицательно сказывается на их долговечности. В таких случаях необходимо использовать преобразователи частоты или трансформаторы напряжения.

Внешний вид преобразователя частоты

Как определяется

Существует два способа установить, чему равна частота и амплитуда переменного тока — применять специальные приборы либо воспользоваться результатами расчётов.

Измерение частоты

Для измерения частоты переменного тока используется принцип механического резонанса. Он является достаточно простым, хотя и не очень точным. Основывается на том факте, что для каждого физического объекта, обладающего упругими свойствами, существует определенное значение частоты, при которой он начинает вибрировать.

Примером подобного устройства является камертон. Если по нему ударить, он будет довольно продолжительное время вибрировать со звуком, зависящим от его длины. Чем длиннее камертон, тем ниже будет резонансная частота и наоборот.

Если представить себе ряд камертонов с постепенно увеличивающимися размерами, установленными на общем основании, то это основание станет вибрировать с частотой измеряемого напряжения или тока. Для этого устройство следует снабдить электромагнитом.

Измерения частоты тока выполняются с помощью набора «камертонов», в качестве которых используются полоски листового металла. Это устройство называется частотомером вибрирующего геркона.

Схема вибрационного частотомера

Используя частотомер, можно наглядно увидеть, как концы всех полосок встряхиваются в зависимости от того, как меняется величина переменного напряжения, приложенного к катушке. Тот из лепестков, который будет ближе всего к резонансной частоте переменного тока, станет вибрировать наиболее интенсивно.

Особой точностью вибрационные частотомеры не отличаются, зато характеризуются простотой своего изготовления. Их применяют в небольших электроремонтных мастерских, а также в быту с целью калибровки частоты вращения двигателя.

Хотя подобный прибор будет иметь малую точность, этого нельзя сказать о самом принципе измерения. Заменив механический резонатор на электрический, можно получить частотомер на основе катушки индуктивности и параллельно включённого конденсатора. Вместе они образуют колебательный контур.

Один или оба компонента этого контура могут быть регулируемыми. В цепь включается измерительный блок, который показывает максимальную амплитуду напряжения на конденсаторе и катушке. Ручки регулировки предварительно откалибровываются, чтобы иметь возможность выставлять резонансную частоту для любого варианта настройки. Частота считывается после настройки устройства на максимальное показание шкалы измерителя.

Схема электрического частотомера

Фактически частотомер реализует схему настраиваемого фильтра, после чего отсчёт показаний происходит как в мостовой схеме (она вначале балансируется для условного нулевого состояния, после чего выполняется отсчёт). До тех пор, пока катушка и/или конденсатор смогут перехватывать достаточное поле магнитного или электрического рассеивания от тестируемой цепи, устройство будет сохранять свою работоспособность.

Метод не требует прямого подключения к цепи, поэтому часто применяется в бытовых условиях. Наиболее точные результаты дают электронные частотомеры.

Внешний вид электронного частотомера

Расчёт частоты тока

Для расчёта требуется знать период или временной отрезок, в течение которого значение переменного тока повторяется и образует одну полную волну. Между периодом и частотой переменного тока имеется зависимость, которую отражает следующая формула:

Определение частоты электротока

Если известно значение циклической частоты ɷ и амплитуда А, то по схожей зависимости можно вычислить силу тока I:

Определение силы электротока

Определение угловой частоты выполняется с помощью такого уравнения:

Формула угловой скорости

Заключение

Учитывая тенденцию к постепенному уменьшению производства электроэнергии с использованием традиционных видов топлива, всё чаще возникают вопросы оптимального управления частотными параметрами систем энергетики. Идеальным выходом их положения считают такой, при котором данные функции будут реализованы вследствие применения более стабильных и доступных форм генерации. К ним стоит отнести атомную энергетику, использование энергии солнца и ветра.

Видео по теме

Содержание:

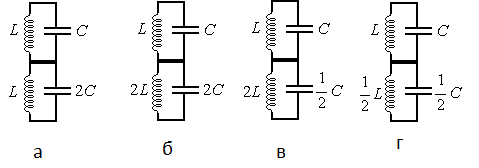

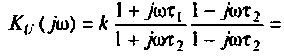

Частотные методы анализа электрических цепей:

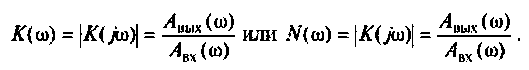

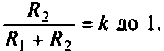

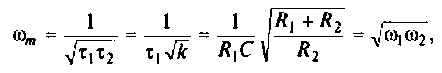

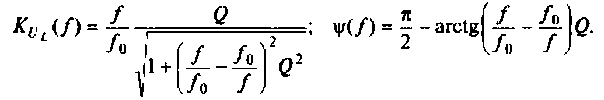

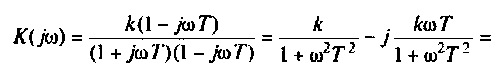

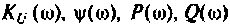

Частотные характеристики являются компонентами комплексных функций цепи.

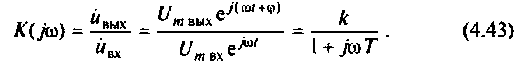

Комплексная функция цепи (КФЦ)

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)

Фазочастотная характеристика (ФЧХ)

Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) (комплексная функция цепи)

где

Комплексные функции простых цепей можно рассчитать непосредственно по закону Ома.

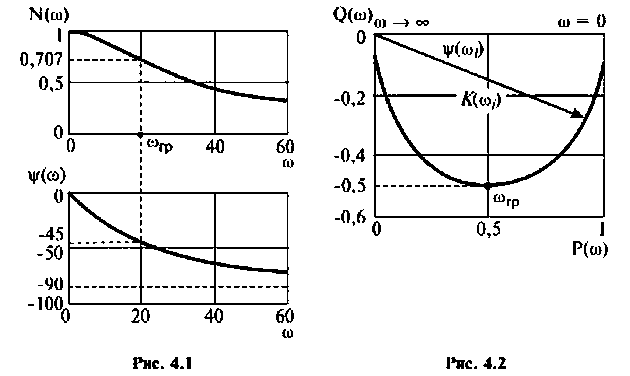

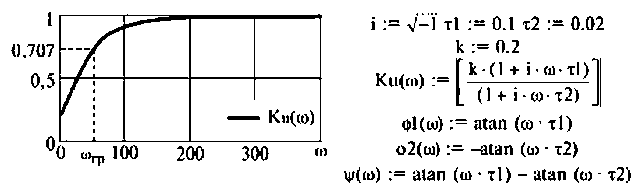

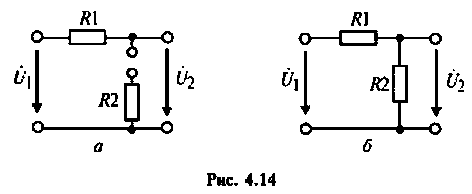

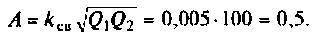

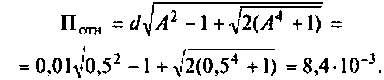

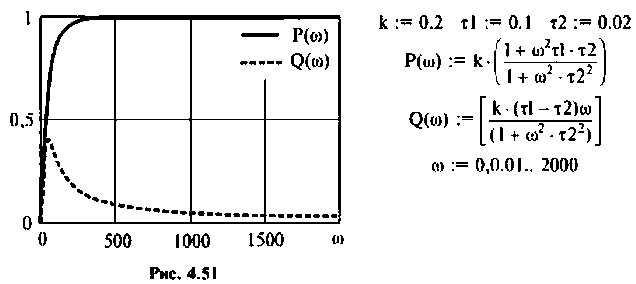

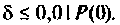

На рис.4.1 показаны АЧХ и ФЧХ, а на рис.4.2 — АФЧХ простейшей интегрирующей цепи (апериодического звена). По АЧХ определяют полосу пропускания

Полосой пропускания П называется диапазон частот, на границах которого мощность сигнала уменьшается в 2 раза, а амплитуда (действующее значение) напряжения (тока) — в

Полоса пропускания может измеряться в радианах в секунду

Например, для простой интегрирующей цепи полоса пропускания (см. рис. 4.1)

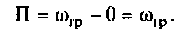

Для сложных цепей КФЦ рассчитывают по MKT или МУН. В табл. 4.1 приведены соотношения для расчета КФЦ, выраженные через определитель и алгебраические дополнения матрицы контурных сопротивлений и узловых проводимостей.

Частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

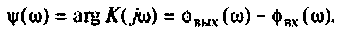

Примеры решения типовых задач:

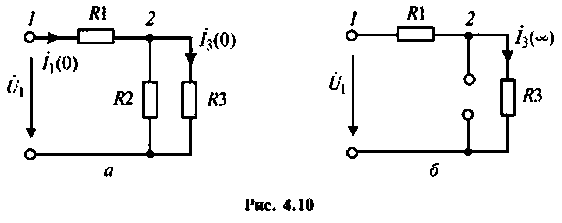

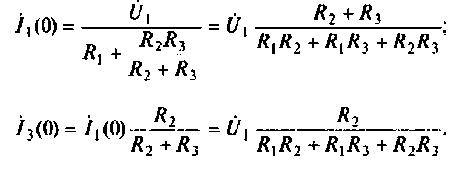

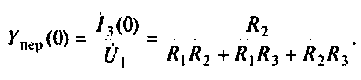

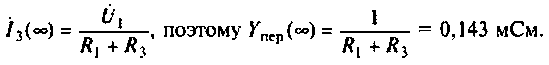

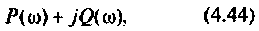

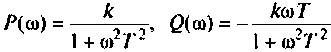

Пример 4.2.1.

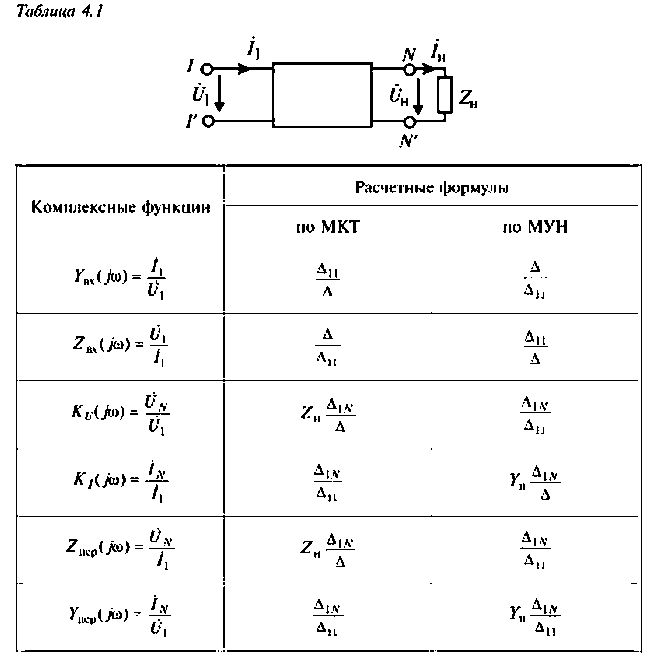

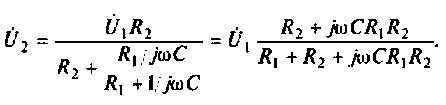

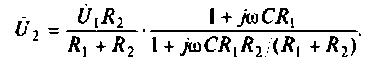

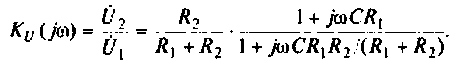

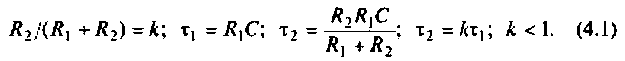

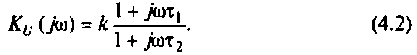

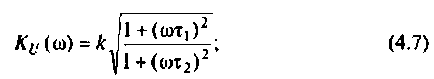

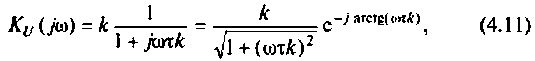

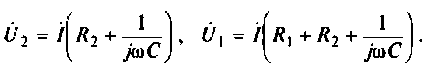

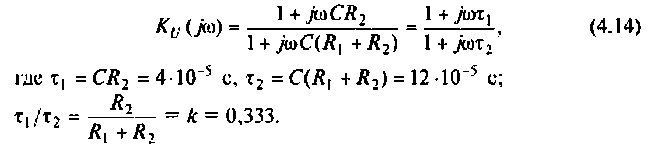

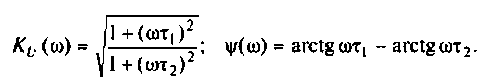

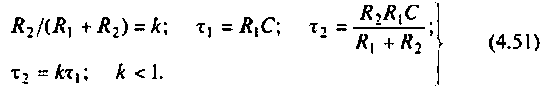

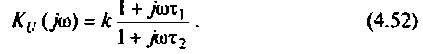

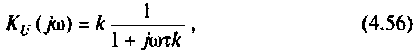

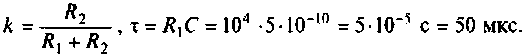

Определить комплексный коэффициент передачи по напряжению для дифференцирующего RC-контура (рис.4.3, а), рассчитать и построить графики АЧХ и ФЧХ.

Решение

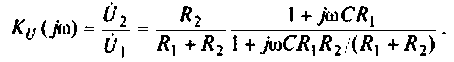

1. Изобразим комплексную схему замещения цепи (рис. 4.3, б).

2. Определим комплексное напряжение на выходе цепи в виде

Преобразуем полученное выражение, вынеся зa скобки в числителе и знаменателе члены, не содержащие

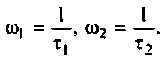

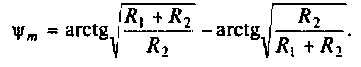

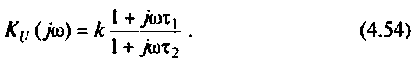

Следовательно.

Введем обозначения:

Величина

С учетом принятых обозначений

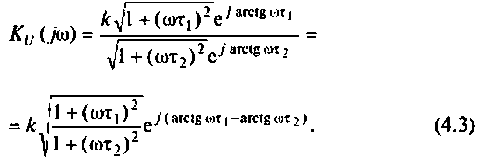

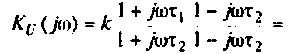

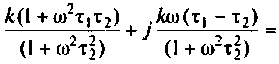

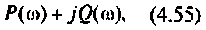

Для получения аналитических выражений АЧХ и ФЧХ запишем комплексную функцию в показательной форме.

Так как выражение (4.2) есть отношение двух полиномов, то удобно числитель и знаменатель записать отдельно в показательной форме, а затем разделить:

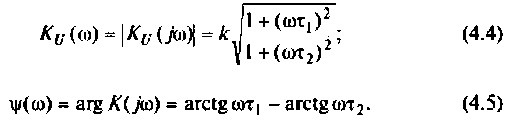

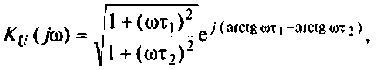

3. Из (4.3) запишем АЧХ и ФЧХ соответственно:

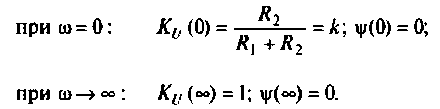

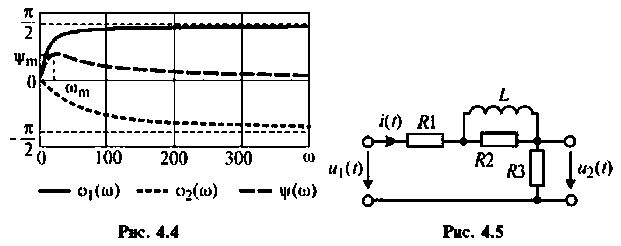

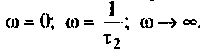

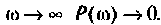

4. Построим график АЧХ и ФЧХ качественно по двум точкам. Для этого рассчитаем значения

График АЧХ

График функции ФЧХ

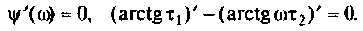

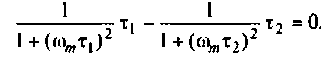

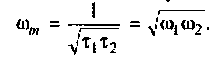

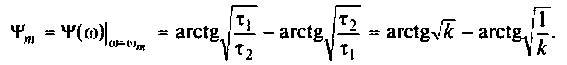

Исследуя функцию (4.5) на экстремум, можно показать, что она имеет максимум на частоте

где

Подставляя

Графики АЧХ и ФЧХ изображены на рис. 4.4.

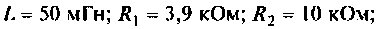

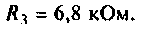

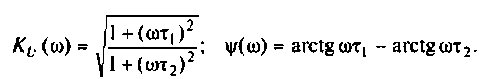

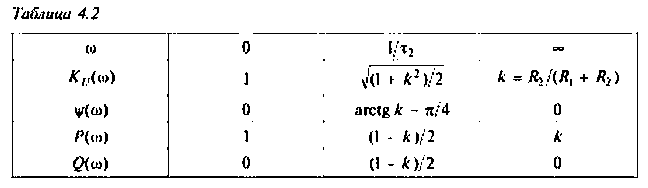

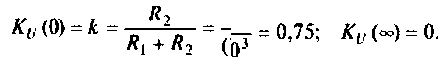

Пример 4.2.2.

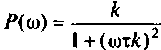

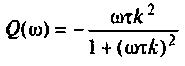

Для электрической цепи, изображенной на рис. 4.5, определить АЧХ

Решение

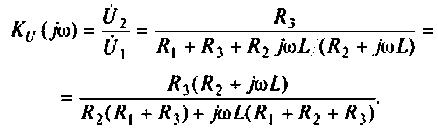

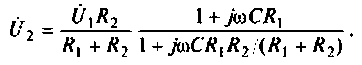

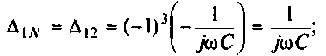

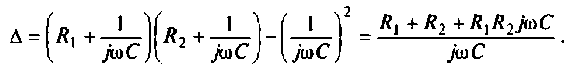

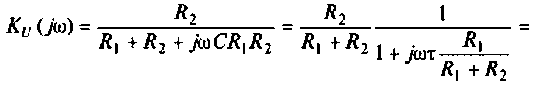

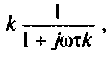

1. Найдем комплексную функцию К(; (/ш) но формуле делителя напряжения

Преобразуем полученное выражение к виду

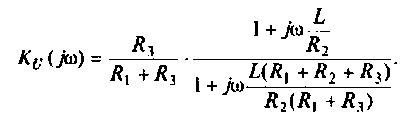

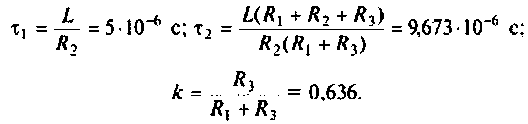

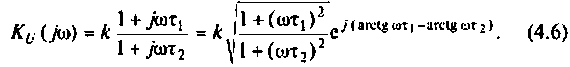

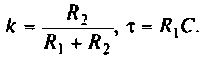

Обозначим:

Следовательно,

Отсюда: АЧХ

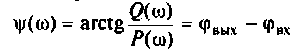

ФЧХ

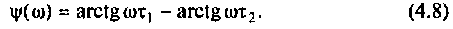

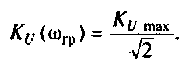

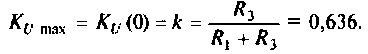

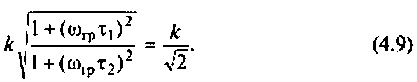

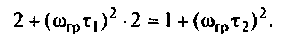

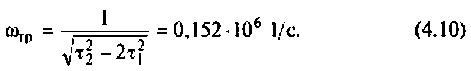

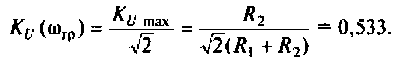

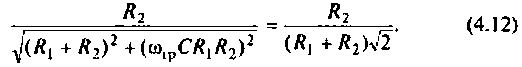

2. Рассчитаем граничную частоту. По определению

Из (4.7) найдем

Следовательно,

Из уравнения (4.9) получаем, что

Отсюда

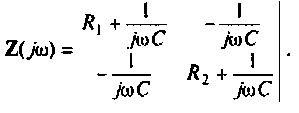

3. Построим график функций.

Вычислим значения (4.7) и (4.8) для частот с дискретностью

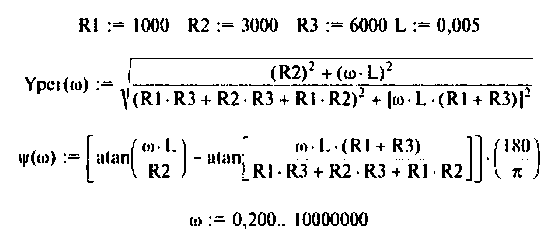

Графики и таблицы выполним в среде Mathcad (рис. 4.6).

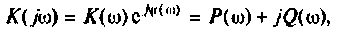

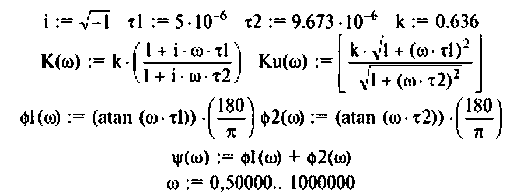

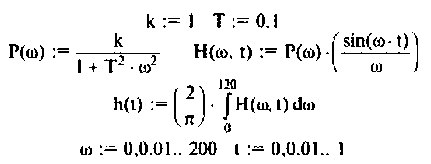

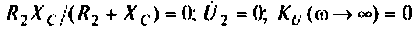

Пример 4.2.3.

Определить комплексный коэффициент передачи интегрирующей цепи (рис. 4.7, а), используя метод контурных токов. Построить в среде Mathcad график АЧХ, определить полосу пропускания.

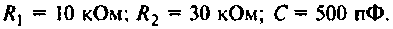

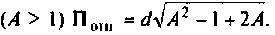

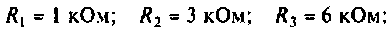

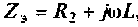

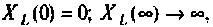

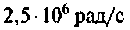

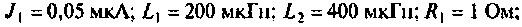

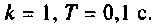

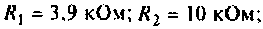

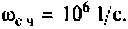

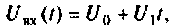

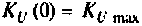

Параметры цепи:

Решение

1. Представим цепь комплексной схемой замещения (рис. 4.7, б). Данная цепь имеет два независимых контура. Ток

2.Составим матрицы контурных сопротивлений для двух независимых контуров

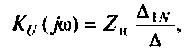

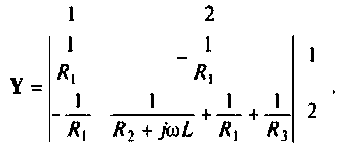

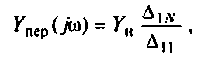

3.Определим комплексный коэффициент передачи, используя соотношение, приведенное в табл. 4.1.

где сопротивление нагрузки равно

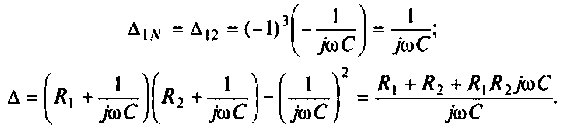

Подставляя найденные выражения, получаем

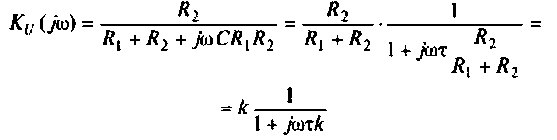

или

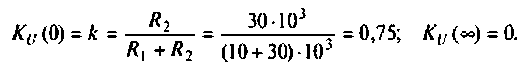

где

4. Рассчитаем

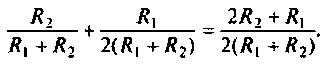

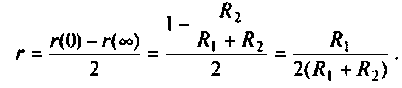

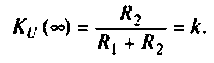

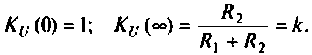

Объяснить полученные результаты можно, рассуждая так: на нулевой частоте (режим постоянного тока) сопротивление емкости бесконечно велико, ток в ней равен нулю, что эквивалентно разрыву этой ветви. При этом цепь становится резистивным делителем напряжения с передаточной функцией

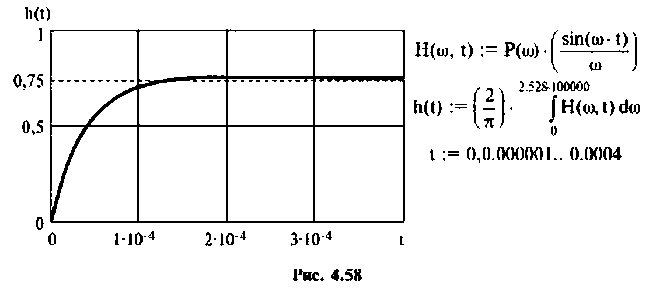

По полученным выражениям строим график АЧХ (рис. 4.8) и среде Mathcad.

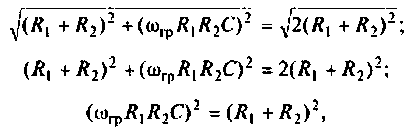

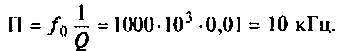

5. Определяем полосу пропускания. По определению

Поэтому из (4.11) имеем

После преобразований уравнения (4.12) получаем

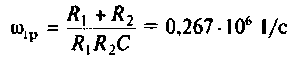

откуда

или

Следовательно, цепь имеет полосу пропускания

На рис. 4.8 указана граничная частота

Данная цепь представляет собой фильтр нижних частот с полосой пропускания

Пример 4.2.4.

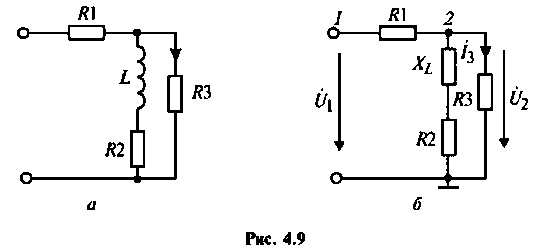

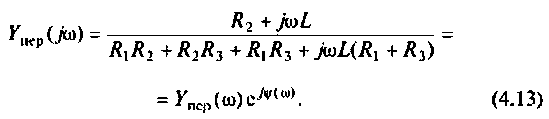

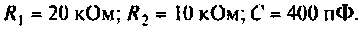

Найти комплексную передаточную проводимость

Параметры цепи:

Определить АЧХ и ФЧХ, построить их графики в среде Mathcad.

Решение

1. Изобразим комплексную схему замещения цепи (рис. 4.9, б). Схема имеет два независимых узла. В данном случае

2. Составим матрицу узловых проводимостей. При определении собственной проводимости узлов необходимо помнить, что собственная проводимость ветви, состоящей из последовательно включенных пассивных элементов, находится из соотношения

В начале рассчитывают комплексное сопротивление этой ветви,

Составим матрицу проводимостей цепи 1 2

Как видим, общие проводимости узлов взяты со знаком минус, так как узловые напряжения

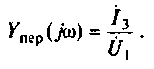

3.Определим комплексную передаточную проводимость по соотношению, приведенному в табл. 4.1

где

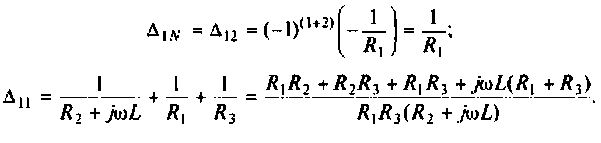

Найдем алгебраические дополнения:

После подстановки найденных значений получим

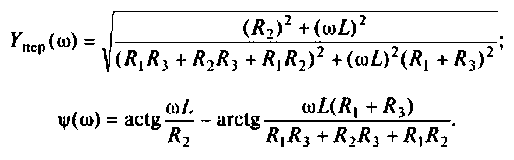

Для определении АЧХ и ФЧХ запишем выражения для модуля и аргумента

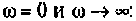

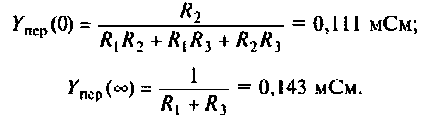

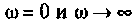

4. Рассчитаем значения

Примечание. Эти значения можно найти без вывода аналитического выражения для

Учитывая, что

Для первой схемы:

Следовательно,

Аналогично для второй схемы получим

При расчете сложных схем такой прием можно применять для проверки правильности полученного аналитического выражения КФЦ.

Из (4.13) видно, что функция наметен монотонной, но для качественного построения графика АЧХ (рис. 4.11) необходимо воспользоваться ПЭВМ, например построить функцию в среде Mathcad.

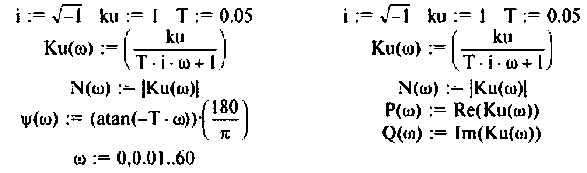

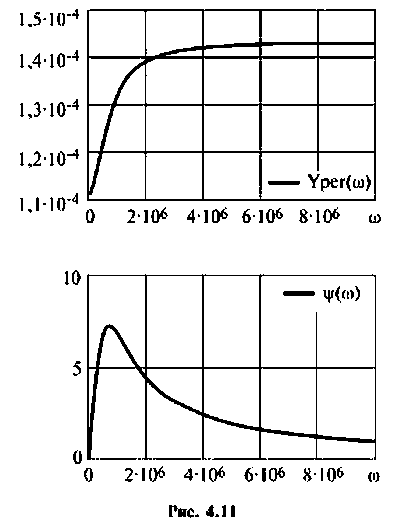

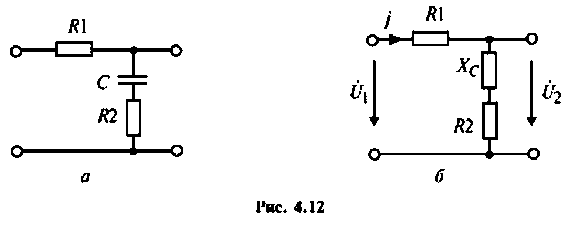

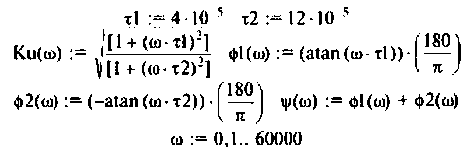

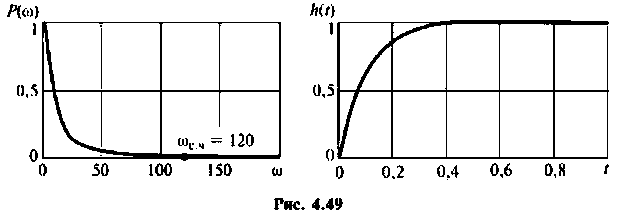

Пример 4.2.5.

Для интегрирующего RС-контура (рис.4.12,а) определить комплексный коэффициент передачи по напряжению, рассчитать АЧХ, ФЧХ, ВЧХ, МЧХ. Построить графики АЧХ, ФЧХ. АФЧХ, если

Решение

1. Составим комплексную схему замещения цепи (рис. 4.12, б).

2. Определим

Следовательно.

3. Для нахождения АЧХ и ФЧХ комплексную функцию

Найдем модуль (АЧХ) и аргумент (ФЧХ) комплексной функции;

Для определения вещественной и мнимой частотных характеристик запишем КФЦ в алгебраической форме. Для этого умножим и разделим (4.14) на комплексно-сопряженный знаменатель:

4. Для приближенного построения графиков АЧХ, ФЧХ. АФХ найдем значения

Для более точного и наглядного представления графиков воспользуемся ПЭВМ и математической средой Mathcad.

Графики характеристик приведены на рис. 4.13.

АЧХ представляет монотонно убывающую функцию (рис. 4.13, а).

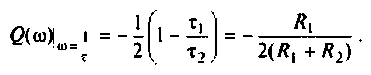

ФЧХ принимает отрицательные значения, т.е. контур вносит фазовое отставание, а на частоте

Взяв производную, получим

Решая полученное уравнение относительно

Подставляя

АФХ (рис. 4.13, в) представляет собой полуокружность, расположенную в 4-м квадрате. Центр окружности находится на оси

Радиус окружности нетрудно определить из соотношения:

МЧХ:

Отрицательное значение

5. Проверка расчетов АЧХ. Воспользуемся эквивалентными схемами цепи для частот

На частоте

При

Подставляя эти значения частот в аналитическое выражение (4.14) для

Следовательно, расчет АЧХ выполнен верно.

Частотные характеристики последовательного колебательного контура

Основные теоретические сведения:

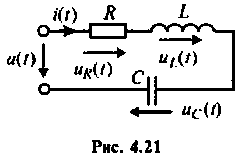

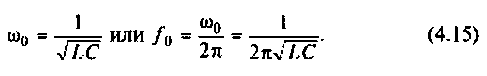

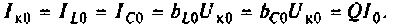

В последовательном колебательном контуре (рис. 4.21) возникает резонанс напряжений, если выполняется условие

т. е.

Резонансная частота

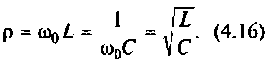

Волновое сопротивление контура

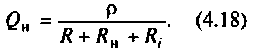

Сопротивление контура при резонансе

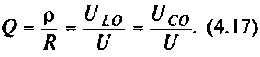

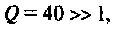

Собственная добротность контура

Добротность нагруженного контура

Затухание контура

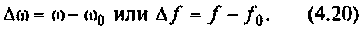

Абсолютная расстройка

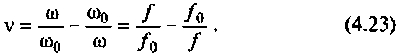

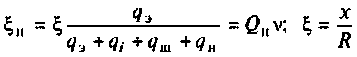

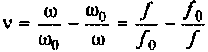

Относительная расстройка

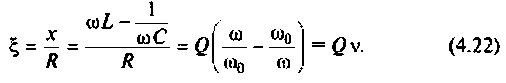

Обобщенная расстройка

Фактор расстройки:

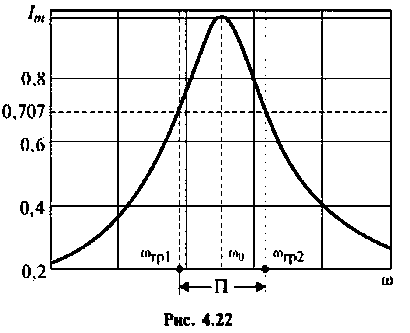

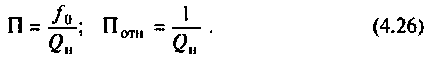

Абсолютная полоса пропускания (рис. 4.22)

Относительная полоса пропускания

Для нагруженного контура:

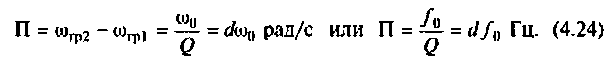

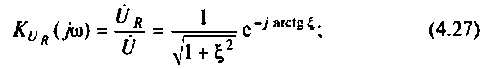

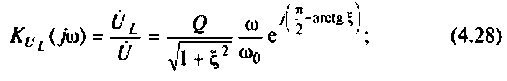

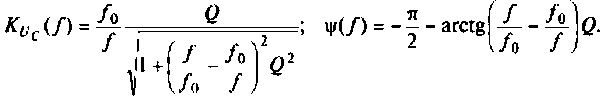

Комплексные коэффициенты передачи по напряжению:

на активном сопротивлении

на индуктивности

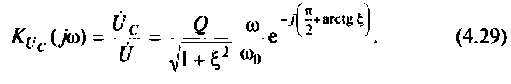

на емкости

Примеры решения типовых задач:

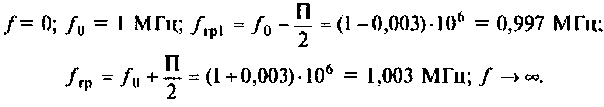

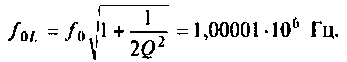

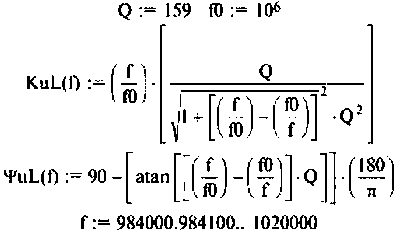

Пример 4.3.1.

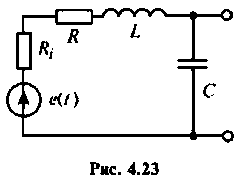

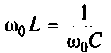

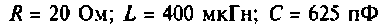

Последовательный колебательный контур (рис. 4.23) подключен к источнику напряжению. Контур настроен в резонанс.

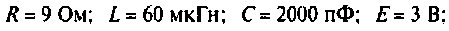

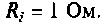

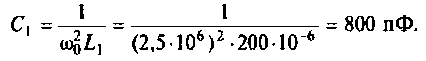

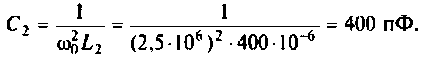

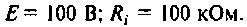

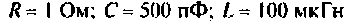

Параметры цепи:

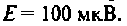

Определить резонансную частоту, волновое сопротивление. добротность и полосу пропускания, ток и напряжения на элементах контура.

Построить АЧХ и ФЧХ по напряжению на конденсаторе в среде Mathcad.

Решение

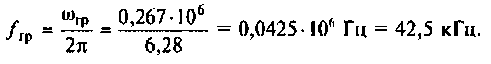

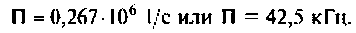

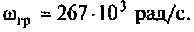

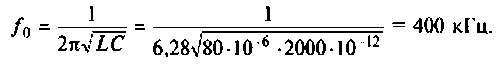

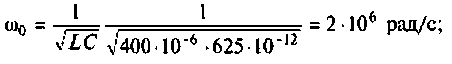

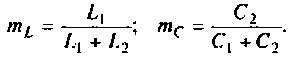

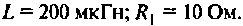

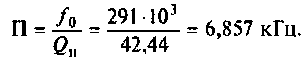

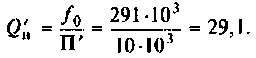

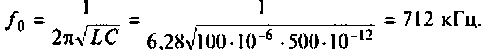

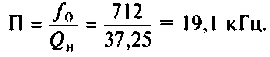

1. Определяем резонансную частоту контура

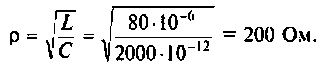

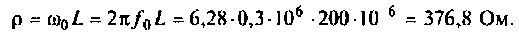

2. Находим волновое сопротивление контура

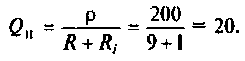

3. Вычисляем добротность нагруженного контура

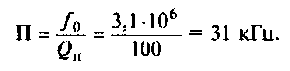

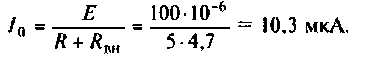

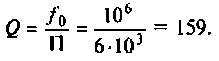

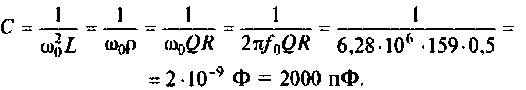

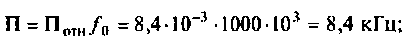

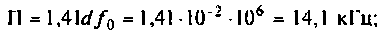

4. Определяем полосу пропускания

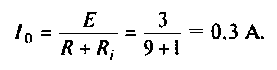

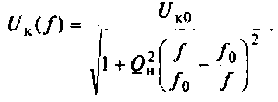

5. Рассчитываем ток и напряжения на элементах контура при резонансе

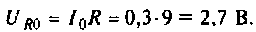

Напряжение на R равно

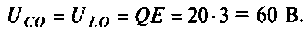

Напряжения на реактивных элементах

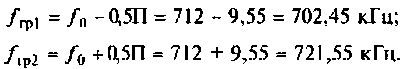

6. Рассчитаем АЧХ и ФЧХ комплексного коэффициента передачи напряжения с емкости.

Учитывая (4.22), из (4.29) получим:

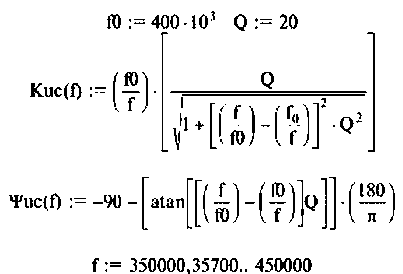

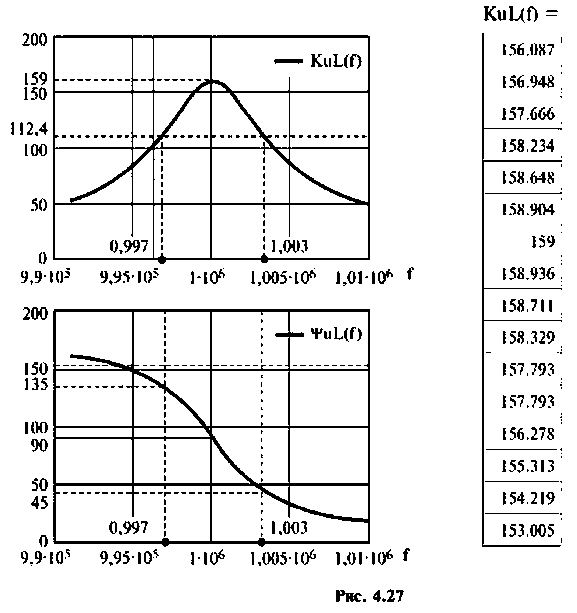

Для построения графиков АЧХ и ФЧХ, выполнения расчетов используем среду Mathcad. АЧХ, ФЧХ в виде графиков и таблиц приведены на рис. 4.24.

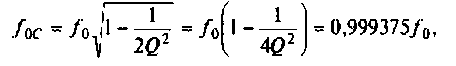

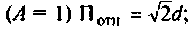

Следует заметить, что максимум А11Х достигается на частоте

т.е. при

Задача 4.3.2.

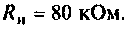

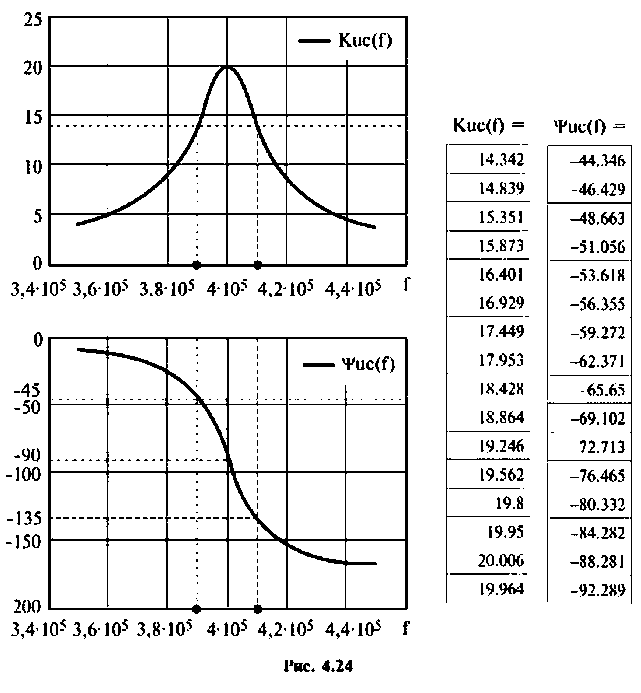

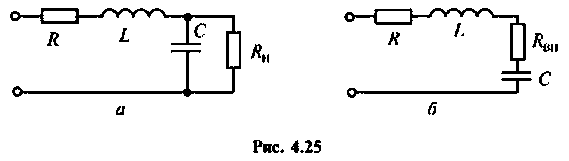

К последовательному колебательному контуру (рис. 4.25) с параметрами

Определить собственную добротность и добротность нагруженного контура, полосу пропускания нагруженного и ненагруженного контура.

Решение

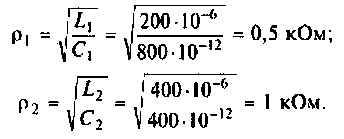

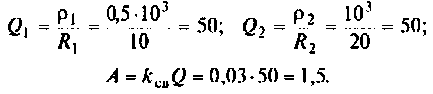

1. Рассчитаем вторичные параметры ненагруженного контура:

2.Определим вторичные параметры наруженного контура. Так как сопротивление нагрузки активное, причем

Для определения добротности рассчитаем сопротивление

Следовательно,

Вывод. Подключение нагрузки ухудшает добротность контура, что приводит к расширению полосы пропускания.

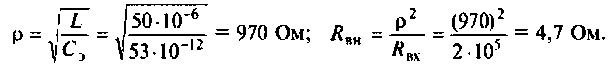

Пример 4.3.3.

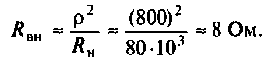

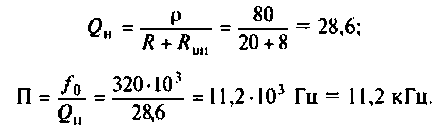

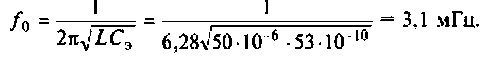

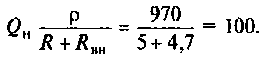

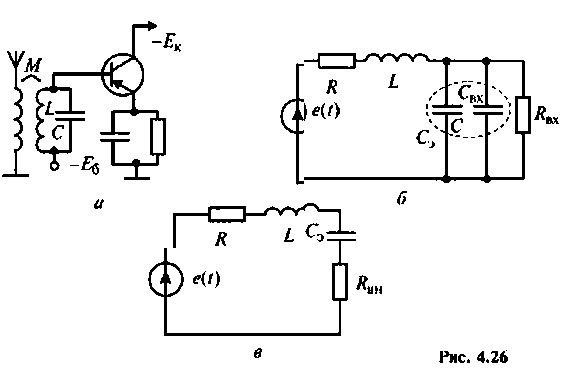

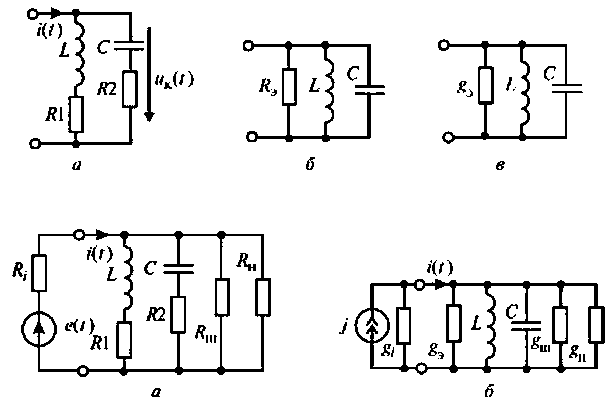

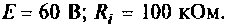

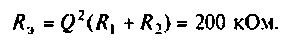

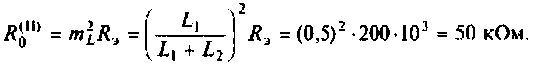

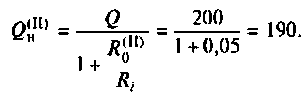

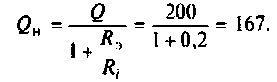

На рис. 4.26, а изображена входная цепь приемника, а на рис. 4.26, б — ее эквивалентная схема. Известны входное сопротивление и входная емкость транзистора входного каскада УВЧ:

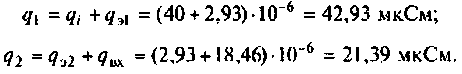

Определить абсолютную полосу пропускания и ток в контуре на резонансной частоте.

Решение

1. Определяем эквивалентную емкость контура

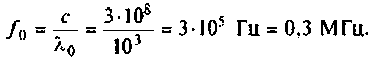

2. Рассчитываем резонансную частоту контура

3. Находим волновое сопротивление и сопротивление, вносимое в контур за счет транзистора усилителя (рис. 4.26, в):

4. Определяем добротность нагруженного контура

5. Рассчитаем абсолютную полосу пропускания нагруженного контура

6. Находим ток в контуре

Пример 4.3.4.

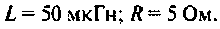

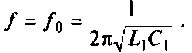

Рассчитать емкость последовательного колебательного контура, если резонансная частота контура

Построить АЧХ и ФЧХ комплексного коэффициента передачи напряжения с индуктивности в среде Mаthcad.

Решение

1. Определим требуемую добротность контура

2. Рассчитаем емкость конденсатора. Из формулы

3. Рассчитаем АЧХ и ФЧХ.

Воспользуемся комплексным коэффициентом передачи напряжения с индуктивности по формуле (4.28). Учитывая 4.22), запишем:

Вычислим значения функций на частотах:

Определим частоту, при которой АЧХ имеет максимум

Смещением частоты

Результаты расчетов АЧХ и ФЧХ б графическом и табличном видах приведены на рис. 4.27.

Частотные характеристики параллельного колебательного контура

Основные теоретические сведения:

Параллельный колебательный контур образуется путем параллельного соединения катушки индуктивности и конденсатора. Оба элемента, кроме основного эффекта (запасания энергии), имеют потери энергии. В расчетной схеме (рис. 4.29, а) тепловые потери в элементах учтены включением условных сопротивлений

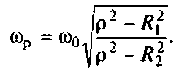

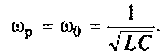

где резонансная частота колебаний

Для реального контура

При резонансе сопротивление контура является активным, поэтому ток

Сопротивление параллельного колебательного контура при резонансе максимально и равно (без учета внешней цепи)

где

Добротность

или через их проводимости

Важными параметрами цепи при резонансе являются токи в ветвях и напряжение на контуре. Ток в обшей ветви (ток источника) при резонансе минимален и равен (см. рис. 4.31)

При этом напряжение на контуре максимально и равно

Токи в индуктивности и в емкости при резонансе равны по значению и противоположны по направлению. Они образуют замкнутый ток в контуре, равный

Частотные свойства параллельного колебательного контура обычно оценивают по нормированной АЧХ

где

Параллельный контур, показанный на рис. 4.29, имеет по одной реактивности в ветвях. Такой контур называется простым или контуром I вида. Для уменьшения шунтирующего действия внешних цепей часто применяют сложные параллельные контуры.

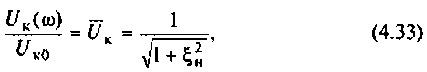

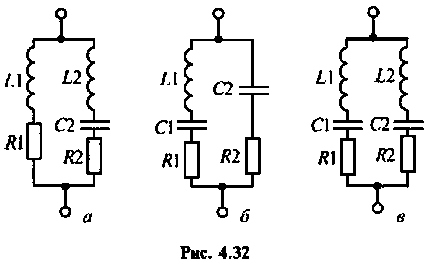

На рис. 4.32, а, б, в показаны контуры II, (III и IV) видов, соответственно.

Главной особенностью этих контуров является то, что их резонансное сопротивление меньше резонансного сопротивления простого контура с такими же параметрами.

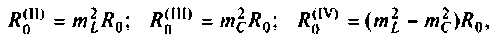

Сопротивление контуров (рис.4.32) при резонансе рассчитывается по формулам, соответственно:

где

Примеры решения типовых задач:

Пример 4.4.1.

Параллельный контур (см. рис. 4.29, а) подключен к источнику с параметрами

Параметры катушки индуктивности:

Определить действующие значения тока в контуре, тока на входе цепи и напряжения на контуре при резонансе, абсолютную и относительную полосы пропускания контура, добавочное сопротивление необходимое для расширения полосы пропускания в 2 раза.

Решение

1. Определим резонансную частоту колебания

2. Рассчитаем волновое сопротивление

3. Определим сопротивление контура при резонансе

4. Найдем действующее значение тока на входе контура (см. рис. 4.31, а) при резонансе

5. Определим соответственную добротность контура

6. Найдем ток в контуре и напряжение на нем:

7. Определим добротность нагруженного контура

8. Рассчитаем абсолютную и относительную полосы пропускания:

9. Определяем добавочное cопротивление

Пример 4.4.2.

Рассчитать полосу пропускания колебательного контура (см. рис. 4.30, а).

Дано:

Определить сопротивление

Решение

1. Рассчитаем волновое сопротивление и резонансную частоту контура:

2.Рассчитаем добротность цепи без шунта. Воспользуемся трехветвевой эквивалентной схемой цепи и соотношением (4.32). Найдем проводимость элементов схемы:

Тогда

3. Определим полосу пропускания

4. Найдем сопротивление шунта, необходимою для расширения полосы до 10 кГц,

В этом случае добротность цепи должна быть равна

Тогда из (4.32) получаем

Следовательно, сопротивление шунта должно быть равно

Пример 4.4.3.

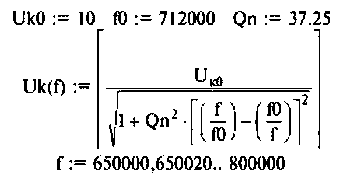

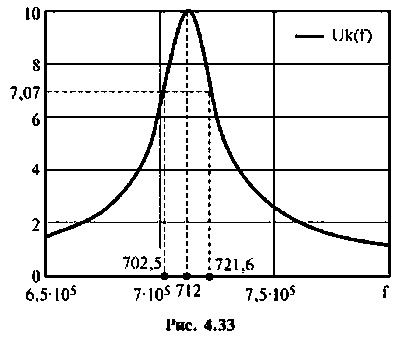

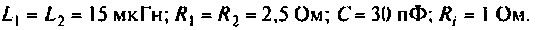

Параллельный колебательный контур с параметрами:

Определить собственную добротность контура, добротность нагруженного контура, абсолютную полосу пропускания и граничные частоты полосы пропускания. Построить резонансную кривую по напряжению на ЭВМ.

Решение

1. Определим волновое сопротивление контура

2. Рассчитаем собственную добротность контура

3. Найдем сопротивление контура при резонансе

4. Определим добротность нагруженного контура по формуле (4.31)

5. Рассчитаем резонансную частоту

6. Найдем полосу пропускания

7. Определим граничные частоты полосы пропускания:

8. Построим резонансную характеристику контура но напряжению. Из выражения (4.33) запишем

Напряжение па контуре при резонансе

Для построения резонансной характеристики задаемся характерными значениями частот:

Пример 4.4.4.

Определить резонансную частоту, эквивалентное сопротивление при резонансе и добротность сложного контура (рис. 4.32, а), подключенного к источнику напряжения.

Дано:

Решение

1. Определим резонансную частоту и сопротивление параллельного контура при резонансе:

Сопротивление контура при резонансе

2. Рассчитаем эквивалентное сопротивление сложного контура II вида

3. Найдем добротность нагруженного контура II вида

Сравним значения

Вывод. За счет неполного включения индуктивности

Частотные характеристики связанных колебательных контуров

Основные теоретические сведения:

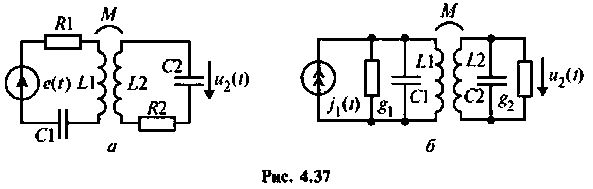

С целью повышения коэффициента прямоугольности АЧХ контуров применяют связанные контуры последовательного и параллельного питания (рис. 4.37, а, б).

Частотные характеристики связанных контуров рассмотрим на примере системы из двух контуров.

Эквивалентные схемы связанных контуров

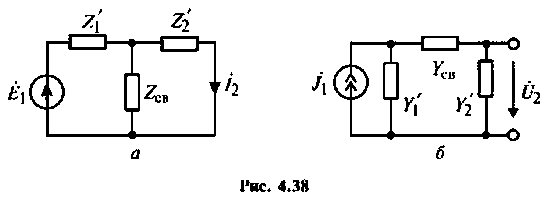

Во всех случаях систему связанных контуров можно представить в виде Т- или П-образной эквивалентной схемы (рис. 4.38).

Количественной характеристикой связи является сопротивление связи

Удобным параметром для оценки связи является коэффициент связи

В случае реактивной связи для Т-образной схемы

Для П-образной схемы

где — сопротивление (проводимость) связи;

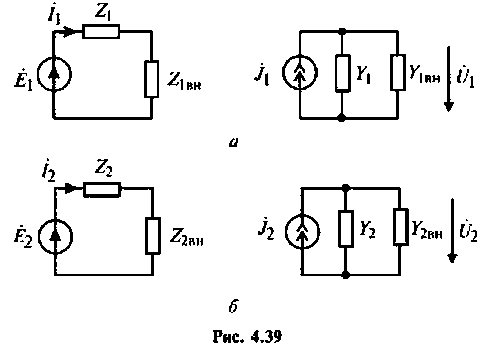

Для этого используют понятия вносимого сопротивления

Резонансы в связанных контурах:

При настройке контуров в резонанс добиваются максимального тока (напряжения) во вторичном контуре.

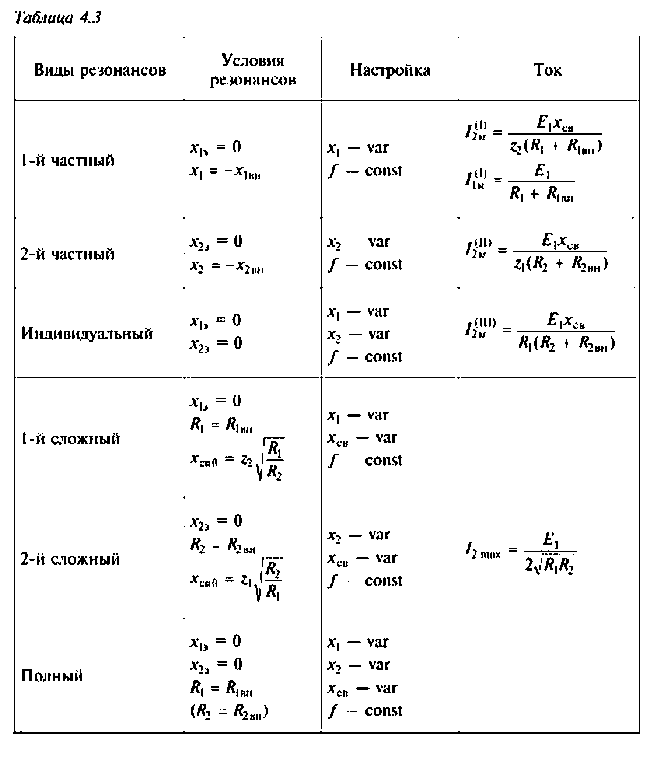

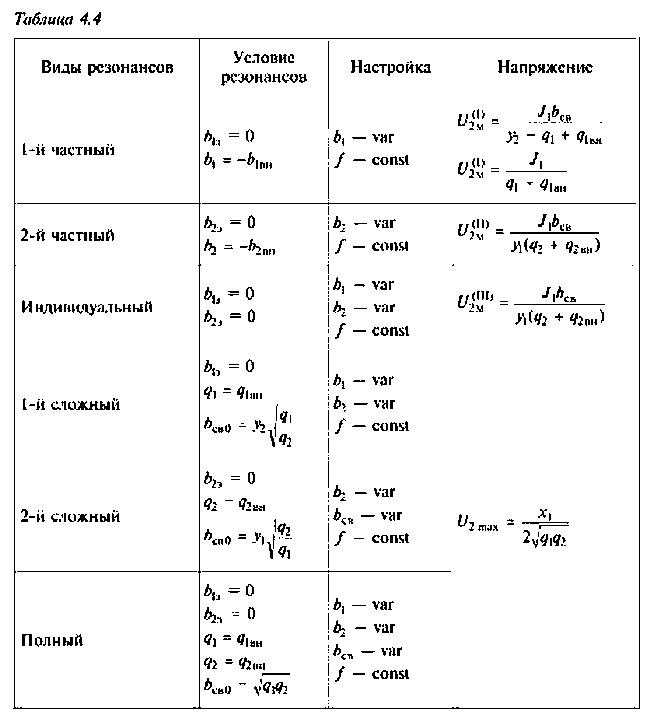

Настройка связанных контуров может производиться различными способами, поэтому различают шесть резонансов. В табл. 4.3, 4.4 приведены виды и условия резонансов, способы настройки и соотношения для токов (напряжений) в связанных контурах последовательного (параллельного) питания.

Резонансные характеристики связанных контуров:

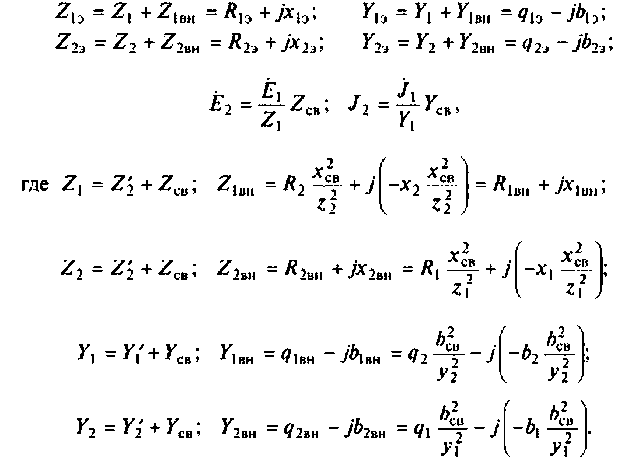

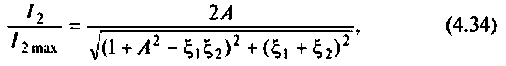

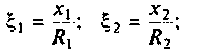

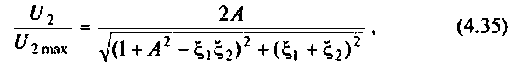

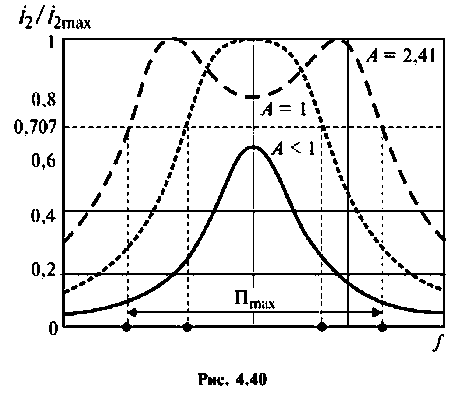

Для двух неидентичных связанных контуров: последовательного питания

где

параллельного питания:

где

Если контуры идентичны, то обобщенная расстройка

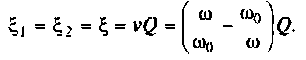

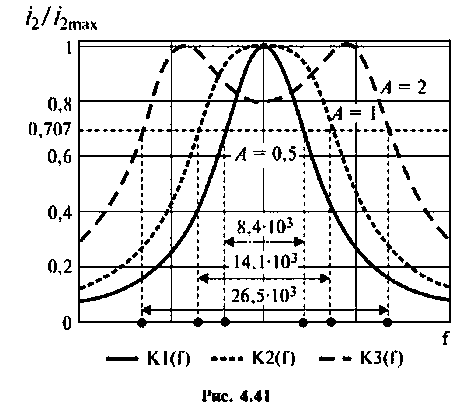

На рис. 4.40 приведены резонансные характеристики при различных факторах связи.

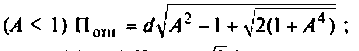

Относительная полоса пропускания:

а) связь слабая

б) связь критическая

в) связь сильная

При

Примеры решения типовых задач:

Пример 4.5.1.

В системе двух индуктивно связанных контуров (см. рис.4.37,а) известны следующие параметры: коэффициент связи

Определить емкость

Решение

Емкость конденсатора

отсюда

Определим реактивное сопротивление

Peaктивное сопротивление второго контура

Рассчитаем полное сопротивление второго контура

Определим сопротивление связи контуров

Следовательно

Находим емкость первого контура

Пример 4.5.2.

Рассчитать емкости связанных контуров (см. рис. 4.37,а) и оптимальное сопротивление связи, если система настроена и полный резонанс. Определить токи, мощности в контурах при этом режиме, а также КПД системы.

Дано:

Решение

1. Определим емкость конденсатора

Отсюда

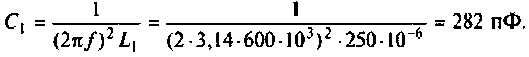

2. Сопротивление оптимальной связи при полном резонансе

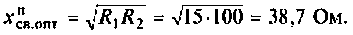

3. Рассчитаем токи в первом и втором контурах при полном резонансе

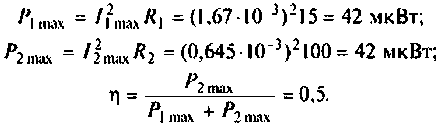

4. Определим активные мощности в первом и втором контурах и КПД связанных контуров:

Пример 4.5.3.

На рис. 4.37, а показана система из двух идентичных связанных контуров с параметрами:

Решение

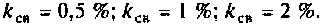

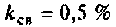

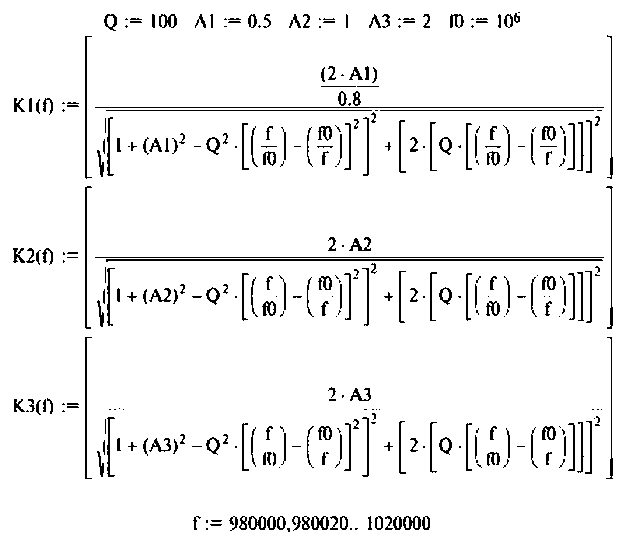

1. Определим полосу пропускания одиночного контура

2. Рассчитаем полосу пропускания системы связанных контуров:

1) определим параметр связи для

Таким образом при

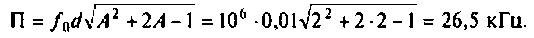

Абсолютная полоса пропускания (рис. 4.41, резонансная кривая А = 0,5)

2) при

3) если

Рассчитаем полосу пропускания для этого случая.

Вид резонансных кривых по току и полоса пропускания для критической и сильной связи показаны на рис. 4.41, кривые А = 1 и А = 2.

Пример 4.5.4.

Антенный контур (см. рис. 4.37,б) индуктивно связан с входным контуром усилителя высокой частоты. Оба контура настроены в резонанс на частоту

Дано:

Входное сопротивление УВЧ считать бесконечно большим.

Определить емкости и добротности контуров, их взаимную индуктивность, а также ток и напряжение на емкости во вторичном контуре.

Решение

1.Емкости контуров определим из формулы резонансной частоты. Емкость конденсатора первого контура

Емкость конденсатора второго контура

2. Рассчитаем волновое сопротивление контуров:

3. Рассчитаем добротности контуров и параметр связи:

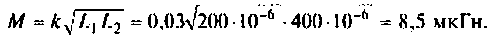

4. Определим взаимную индуктивность двух связанных контуров

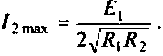

5. Рассчитаем ток во вторичном контуре. Известно (см. табл. 4.3), что при полном резонансе

Тогда, учитывая, что контуры настроены в резонанс, то из (4.34) получаем

Оба контура по условию настроены в резонанс, поэтому расстройки равны нулю:

С учетом этого рассчитаем ток во втором контуре

6. Найдем напряжение на конденсаторе вторичного контура

Пример 4.5.5.

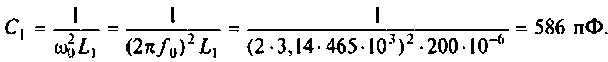

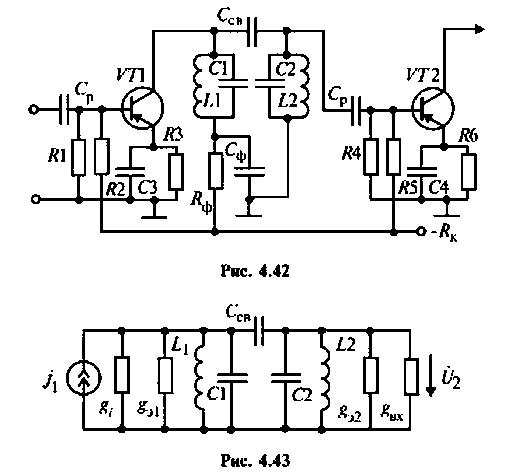

На рис. 4.42 приведена схема одного каскада УПЧ радиоприемника, в котором избирательность обеспечивается двумя связанными контурами с емкостной связью. Оба контура настроены в резонанс на промежуточную частоту

Эквивалентная схема этого каскада (рис. 4.43) имеет следующие параметры:

Определить емкости и добротности контуров, емкость связи, напряжение на емкости во вторичном контуре, а также полосу пропускания каскада УПЧ.

Решение

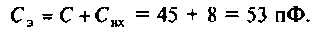

1. Из формулы резонансной частоты найдем емкость первого контура. С учетом влияния выходной емкости транзистора

Емкость второго контура с учетом влияния входной емкости транзистора

2. Определим емкость связи

3. Рассчитаем добротности нагруженных контуров при отсутствии связи между ними. Для расчета воспользуемся формулой (4.31)

где

где

4. Рассчитаем параметр связи

5. Рассчитаем напряжение на втором контуре. Известно (см. табл. 4.4), что при полном резонансе

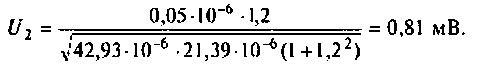

Тогда, учитывая, что контуры настроены в резонанс

Найдем проводимость контуров

Тогда

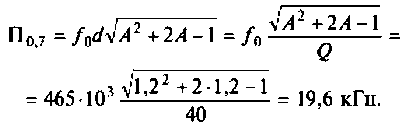

6. Рассчитаем полосу пропускания каскадов УПЧ. учитывая, что А = 1,2.

Частотные методы расчета и построения переходных и установившихся процессов в электрических цепях

Основные теоретические сведения:

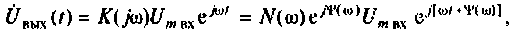

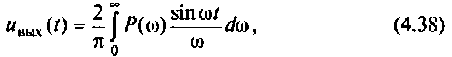

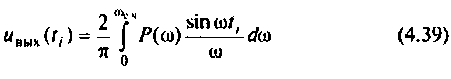

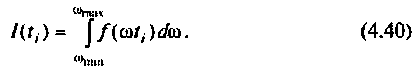

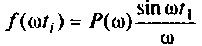

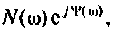

Зная частотную характеристику электрической цепи

где

С помощью частотной характеристики электрической цели можно не только определить выходную величину цепи в установившемся режиме при гармоническом входном воздействии, но и найти реакцию цепи в переходном процессе на произвольное воздействие

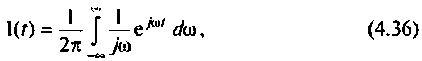

Найдем реакцию цепи на единичную ступенчатую функцию (т.е. найдем переходную функцию цепи), используя ее частотную характеристику. Как известно, интеграл Фурье для единичной ступенчатой функции имеет вид

т.е. единичная ступенчатая функция может быть представлена как бесконечная сумма элементарных колебаний вида

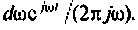

Каждому из этих колебаний соответствует выходное колебание

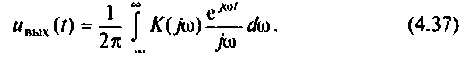

Представляя

где

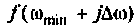

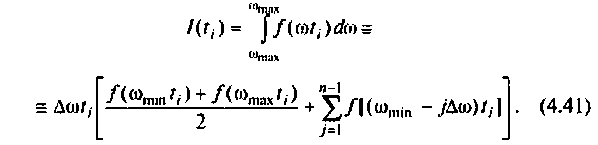

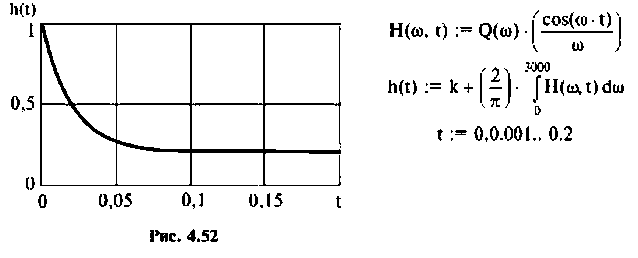

Построение переходной функции с помощью вещественной частотной характеристики методами численного интегрирования:

Выражение (4.38) позволяет вычислить переходную функцию ЭЦ и определить качество переходного процесса. Однако интегрирование этого выражения аналитическими методами — задача весьма трудоемкая, а чаще всего просто практически невыполнимая. С применением современных ЭВМ и методов численного интегрирования (метод прямоугольников, трапеций, метод Симпсона и др.) эта задача существенно упрощается, ее решение сводится к составлению программы для ПЭВМ. В инженерной практике интегрирование достаточно осуществлять в области существенных частот от

В результате интегрирования получают совокупность значений

В качестве примера построения алгоритма численного интегрирования рассмотрим интегрирование с точки зрения простоты вычислений и точности результата. Сущность метода заключается в следующем. Пусть необходимо вычислить определенный интеграл

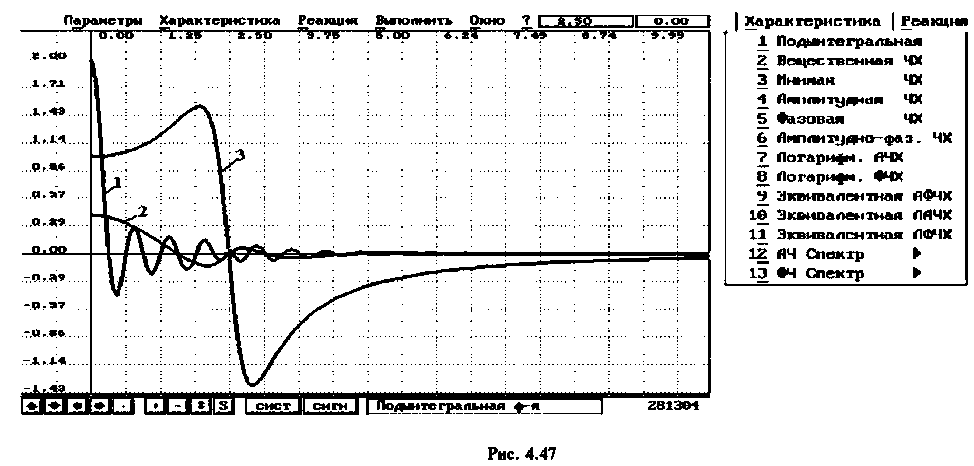

Вид подынтегральной функции, соответствующей выражению

при фиксированном времени

Очевидно, что погрешность численного интегрирования зависит и от выбора числа интервалов

При этом одно полное колебание подынтегральной функции представляется не менее чем шестнадцатью трапециями.

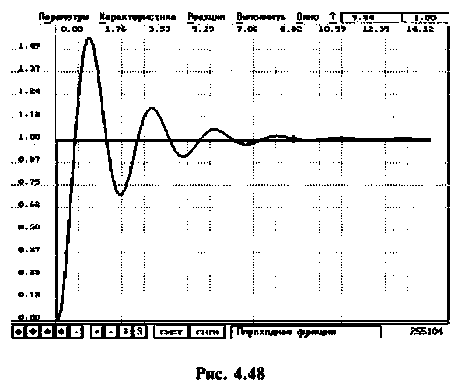

В качестве примера для построения переходной функции возьмем электрическую цепь, ВЧХ которой была построена и приведена на рис. 4.47 (кривая 3). На рис. 4.48 приведена переходная функция этой сложной электрической цепи.

Переходная функция на рис. 4.48 получена с помощью пакета ПП «Сигнал» [5].

Для вычисления интеграла (4.39) необходимо определить значение частоты для верхнего предела интегрирования

Алгебраическая форма КФ

где

Из графика ВЧХ видно, что при

Для случая электрических цепей с дифференцирующими свойствами может оказаться, что при

Приведенный пример наглядно показывает, что использование частотных характеристик для построения временных характеристик с помощью ЭВМ существенно расширяет возможности частотных методов анализа электрических цепей.

Спектральный метод расчета и построения выходных величин электрических цепей при сложных входных воздействиях:

Применение частотных методов при анализе и синтезе электрических цепей с требуемыми динамическими характеристиками и использованием ЭВМ позволяет не только строить переходные характеристики, но и строить реакцию цепи на любые детерминированные воздействия, оценивать их в установившихся режимах.

Математической основой частотных методов анализа электрических цепей и систем автоматического управления является обратное преобразование Фурье, позволяющее получать изображение выходного сигнала системы y(t) с помощью вещественной и мнимой частотных характеристик систем. В свою очередь, по вещественной или мнимой частотным характеристикам можно построить переходный процесс выходной величины и оценить реакцию цепи в переходном и установившемся режимах.

Как известно, реакция системы определяется по формуле обратного преобразования Фурье [4]

где

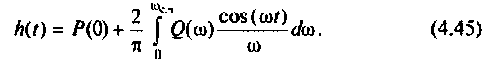

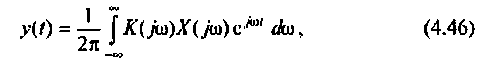

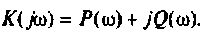

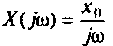

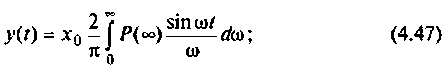

После соответствующих преобразований выражение (4.46) примет вид:

I) для ступенчатой входной функции

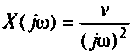

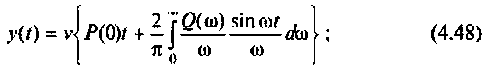

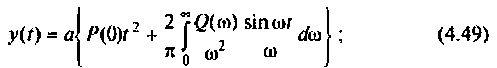

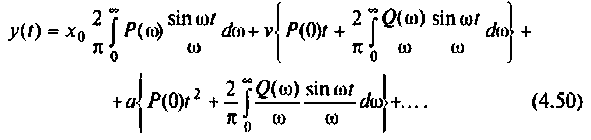

2) для линейной входной функции

y{t) = vP(0)t+±l

2 r0(

Л» И

(4.48)

О)

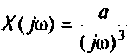

3) для параболической входной функции

4) для полиномиального воздействия вида

Применение ЭВМ и численных методов интегрирования позволяет отказаться от графических и табличных методов построения переходных и других необходимых функций в электрических цепях.

Примеры решения типовых задач:

Пример 4.6.1.

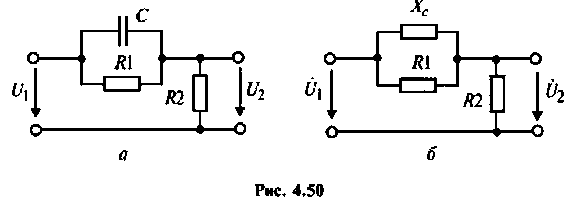

Определить комплексный коэффициент передачи по напряжению для дифференцирующего

Решение

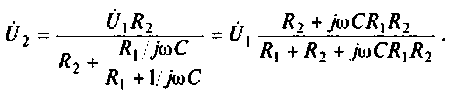

1. Изобразим комплексную схему замещения цепи (рис. 4.50, б).

2. Определим комплексное напряжение на выходе цепи в виде

Преобразуем полученное выражение, вынеся за скобки в числителе и знаменателе члены, не содержащие

Следовательно

Введем обозначения:

Величина

Для получения аналитических выражений ВЧХ и МЧХ запишем комплексную функцию и алгебраической форме

где

Примем:

Для определения частоты

Из частотных характеристик КПФ принимаем

Переходная функция, показанная на рис.4.52, соответствует дифференцирую щему фазоопережающему контуру, который широко применяется в электронных и радиотехнических устройствах, системах автоматического управления.

Пример 4.6.2.

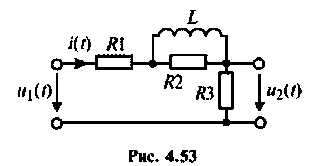

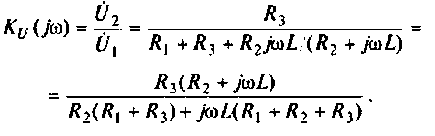

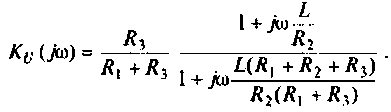

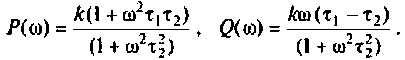

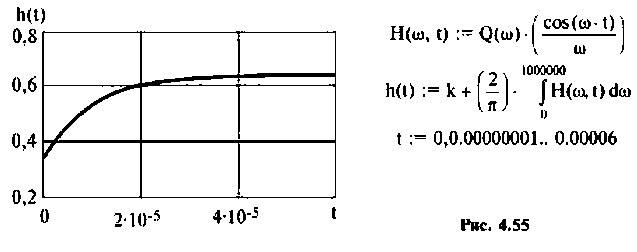

Для электрической цепи, изображенной на рис, 4.53, определить КПФ

Решение

1. Найдем комплексную функцию

Преобразуем полученное выражение к виду

Обозначим:

Следовательно,

Для получения аналитических выражений ВЧХ и МЧХ запишем комплексную функцию и алгебраической форме

где

Для определения частоты

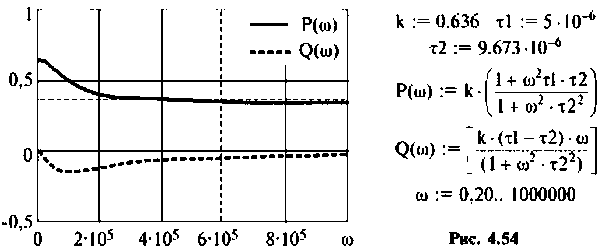

По виду ВЧХ и МЧХ определяем, что для построения переходной функции необходимо применить МЧХ. Примем из графика МЧХ

Из рис. 4.55 видно, что переходная функция соответствует интегрирующему контуру.

Пример 4.6.3.

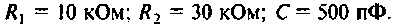

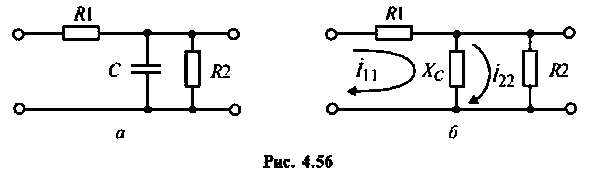

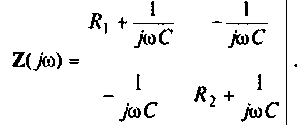

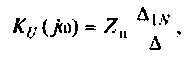

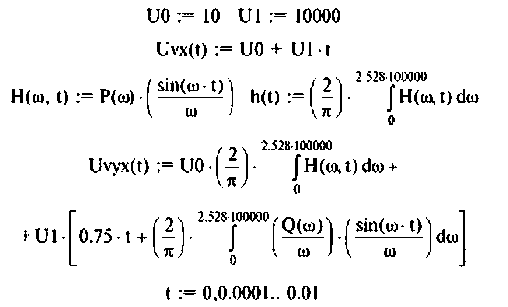

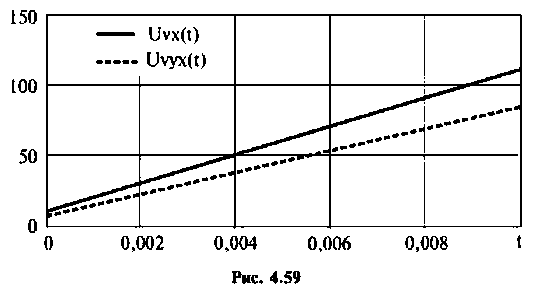

Определить комплексный коэффициент передачи интегрирующей цепи (рис. 4.56, а), используя метод контурных токов. Построить в среде Mathcad графики АЧХ, ВЧХ, МЧХ. Рассчитать и построить эпюру входного и выходного напряжения, если на вход цепи поступает напряжение вида

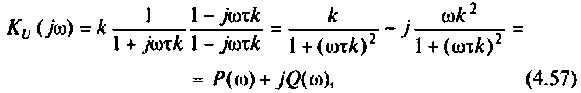

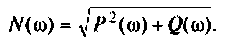

Параметры цепи:

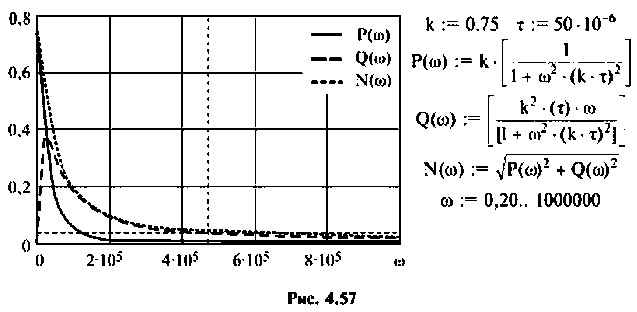

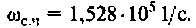

Решение