|

Что такое цельное словосочетание, в чём его особенности? Какие можно привести примеры цельных словосочетаний / предложений с цельными словосочетаниями? Цельными словосочетаниями называются словосочетания, которые сохраняют свою цельность и в предложении являются одним членом предложения. Главное слово в них не имеет достаточной смысловой полноты, основную смысловую нагрузку несёт зависимое слово. Это словосочетания:

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим Victor D 2 месяца назад Цельное словосочетание — это группа слов, которые связаны между собой в единую семантическую единицу и не могут быть разделены на отдельные части, сохраняя свой смысл. Особенностью цельных словосочетаний является их неотъемлемость и неразделимость, они функционируют как одно слово. Некоторые примеры цельных словосочетаний: «Лесная поляна» — это словосочетание, которое обозначает часть леса, где нет деревьев, а земля покрыта травой. «Белая ворона» — это устойчивое выражение, которое означает человека или предмет, отличающегося от других по своим характеристикам. «Бить волны» — это выражение, которое обозначает плавание на корабле в море, когда корабль двигается вперед, преодолевая волны. Цельные словосочетания имеют важное значение для языка, поскольку они помогают нам более точно и эффективно выражать свои мысли и идеи. owvy 2 месяца назад Цельным можно назвать такое словосочетание, которое при синтаксическом разборе предложения «не разрывается» на части, а сохраняет свою цельность. То есть является одним членом предложения. Есть несколько видов цельных словосочетаний, подберем примеры к каждому из них: — глав. слово + числительное: шесть яблок, сто пятьдесят работников, восемь зайцев. — глав слово + сущ, образованное от числительного: тысячи девушек, сотни бабочек, десяток яиц. — с предлогом «из» (со значением выбора): лучший из нас, один из парней, каждый из класса. — с предлогом «с» (со значением совместимости): папа с мамой, бутерброд с маслом, ромашки с васильками. — с частями тела: человек с большими глазами, малыш с недовольным лицом, девушка высокого роста. З В Ё Н К А 7 месяцев назад Мы постоянно видим, как словосочетания путают с предложениями, слова не могут отличить от словосочетания, а уж найти цельные словосочетания в предложении — это дело ещё посложнее. Среди так называемых цельных словосочетаний находятся те, которые к тексте являются семантическим целым. Ни одно из слов такого словосочетания нельзя просто «выбросить» из него, при этом не деформируя его смысл. Так, например, «высокую девочку» мы можем без потери смысла превратить в «высокорослую девочку», «рослую девочку», «выросшую девочку», и такое словосочетание цельным не является. А вот, например, «две из книг» отличается целостностью. Как и, к примеру, сочетание «множество игрушек». Росинка Роса более года назад Если словосочетание в предложении невозможно разделить на разные члены предложения, то есть они имеют значение только вместе, то такие называем цельными словосочетаниями. Они выступают как один член предложения. Главное слово не несет основную смысловую нагрузку. Она падает на слово зависимое. Рассмотрим типы цельных словосочетаний на плакате. Наглядно. Примеры предложений с цельными словосочетаниями. Пьеса «Три сестры» написана Антоном Павловичем Чеховым. В прихожей почему-то стояло пятеро сапог. Сотни кавалеристов отважно бросилась в атаку на вражеский редут. Ей известен был едва ли десяток английских слов. Из чьих вы будете, господин хороший? Солдатский строй был неверным, пока один из солдат не затянул строевую песню. Парни с девчатами перебрасывались шутками, плясали и пели песни. Малый он был высоченного роста. Урания 7 месяцев назад Цельные или несвободные словосочетания — это такие речевые конструкции, которые нельзя разъединить без потери смысла. Цельные словосочетания представляют собой синтаксически цельную единицу. В предложении они несут единую функцию, их можно приравнять к одному члену предложения. Их «несвобода» — в их единстве с точки зрения семантики. Приведем примеры цельных словосочетаний:

Невозмутимый Дождь 3 года назад В предложениях встречаются свободные и несвободные словосочетания. Можно сказать, что всякое предложение из этих словосочетаний и состоит. Несвободные словосочетания по-другому часто называют цельными. «Несвобода» цельных словосочетаний заключается в том, что все их компоненты находятся в теснейшей семантической связке друг с другом. Мы можем выделить среди всех словосочетаний цельные, если посмотрим на всё предложение. Чаще всего, цельное словосочетание нельзя разбить на разные члены предложения. Всё такое словосочетание может быть, например, подлежащим или дополнением. Примеры цельных словосочетаний в предложениях: «Пятеро из класса». Предложение: «Все дети пошли на экскурсию, а пятеро из класса отсутствовали». «Что-то блестящее». Предложение: «Катя увидела на дороге что-то блестящее, но поднимать не стала». «Четыре карандаша». Предложение: «Четыре карандаша в коробке оказались сломанными». «Мы с племянницей». Предложение: «Вчера мы с племянницей отправились на премьеру спектакля в наш театр». «Человек небольшого достатка». Предложение: «Захар был человеком небольшого достатка, но это не мешало быть ему щедрым». «Два урока». Предложение: «Из-за визита к врачу школьник пропустил два первых урока». «Одна из книг». Предложение: «Одна из книг, прочитанная в этом месяце, оказалась не интересной». «За несколько секунд». Предложение: «Алик за несколько секунд до начала фейерверка вошёл в дом». линза 7 месяцев назад Напишу просто ответ, без анализа лексического и морфологического. Те цельные словосочетания, которые слышала в жизни, они мне казались определёнными правилами и характеристиками. Причём, с возрастом я понимала, что такая простота в выражениях, иногда, становится истиной, на самом деле, в обычной жизни:

Niki M более года назад Как правило, слова в составе предложения являются отдельными членами предложения, например: Как видно из примера, глагол — сказуемое, а существительное — дополнение. Однако бывают и другие варианты, при которых слово не имеет достаточного условия для точного определения смысла предложения. В таком случае смысловую нагрузку берет слово зависимое. В них главное слово не имеет достаточное смысловой полноты. Например: Как видно — «мы» не может претендовать на то, чтобы полностью удовлетворить читателя по части смысла, а вот «С Васей» — выполняет эту роль. Krustall 8 месяцев назад Цельное словосочетание это такое предложение, где сохраняется целостность полная, где все слова из состава предложения являются членами предложения. Главное слово в них не обладает достаточной смысловой завершенностью, основную смысловую нагрузку несёт зависимое слово. То есть, если слова в предложении нельзя разбить на разные члены предложения, они имеют значение только вместе, то они называются цельными словосочетаниями. Они действуют как единый член предложения. Примерами здесь будут: Сегодня выпало много осадков, МГУ объявил конкурс, Дожди шли две недели подряд, Мать тоскует днем и ночью, Три книги лежат на столе. Знаете ответ? |

Цельное словосочетание: примеры. Предложения с цельными словосочетаниями

В процессе мыслительной, а затем и речевой деятельности человека слова объединяются в словосочетания и предложения. В лингвистике существует целый раздел, который занимается изучением словосочетаний и предложений, а также их строения. Данный раздел называется синтаксисом, что в переводе с греческого означает «построение, сочетание, порядок». Изучая синтаксис, можно получить представления о том, что такое словосочетание и, в частности, что такое цельное словосочетание.

Словосочетание

Словосочетание является минимальной единицей синтаксиса и представляет собой сочетание двух и более знаменательных слов, связанных друг с другом на основе подчинительной связи (прекрасный вечер, дом у пруда, сложно объяснить и т. п.). В каждом словосочетании есть главное и зависимое слово. От главного слова всегда возможно задать вопрос к зависимому. Например, игрушка (какая?) детская, гулять (где?) в парке. В отличие от слова, словосочетание называет явление действительности более конкретно и точно (дом — уютный дом). От предложения словосочетание отличается тем, что не может выражать законченную мысль и, как следствие, не несет интонацию сообщения. Объединенные по смыслу словосочетания становятся материалом для построения предложения.

Слова в словосочетании устанавливают между собой семантическую и грамматическую связь. Грамматическая выражается окончанием (интересная книга) или окончанием с предлогом (плавать в бассейне). Существуют и словосочетания, в которых выражена только смысловая связь. В таких случаях зависимое слово неизменяемое. Это может быть наречие (читать вдумчиво), неопределенная форма глагола (стремление побеждать) или деепричастие (читать, не отрываясь).

Важно помнить, что не являются словосочетаниями следующие сочетания слов:

подлежащие со сказуемым (девочка пишет);

однородные члены, связанные соединительной связью (стол и стул; красивый, но злой);

сочетание знаменательного слова со служебным (около леса, будто во сне);

сложные формы слов (буду петь, менее увлекательный, самый красивый);

фразеологизмы (дождь как из ведра, работать засучив рукава).

Виды связей в словосочетаниях

Виды подчинительной связи, с помощью которых соединяются слова в словосочетаниях, называются согласованием, управлением и примыканием. В первом случае зависимое слово принимает форму главного, т. е. согласуется с ним в роде, числе, падеже или лице (синяя юбка, синей юбки, синюю юбку). При управлении зависимое слово принимает определенную форму и не меняет ее при изменении формы главного слова (писать ручкой, пишу ручкой, писал ручкой). При примыкании зависимое слово является неизменяемым и соединяется с главным только семантически (юбка плиссе, смотреть строго, желание спрятаться).

Типы словосочетаний

По своей структуре словосочетания делятся на простые и сложные. Первые состоят из двух самостоятельных слов (вечерняя прогулка, страшно вспомнить). Сложные распространены дополнительными словами (отдыхал летом в лагере, посмотрел интересное кино).

В зависимости от части речи главного слова выделяют глагольные (лететь высоко, отправить письмо), именные (домик на дереве, письменный ответ) и наречные (близко к реке, высоко в небе).

По типу семантической связанности различают свободные и несвободные (цельные) словосочетания. В свободных словосочетаниях соединяются самостоятельные слова, каждое из которых имеет полноценное лексическое значение. Такие словосочетания можно легко разложить. Для цельных словосочетаний характерна неразложимость на компоненты.

Цельные словосочетания

Цельные словосочетания, примеры которых достаточно распространены, представляют собой сочетание слов, одно из которых (обычно главное) имеет ослабленное лексическое значение, а другое его дополняет. Таким образом, зависимое слово становится главным в смысловом отношении. Вследствие этого образуется тесная связь внутри такого словосочетания. Как члены предложения цельные словосочетания не делятся на отдельные, а являются одним членом предложения.

Примеры цельных словосочетаний: три кота, семеро козлят, каждый из присутствующих, стакан воды, отец с сыном.

Модели цельных словосочетаний

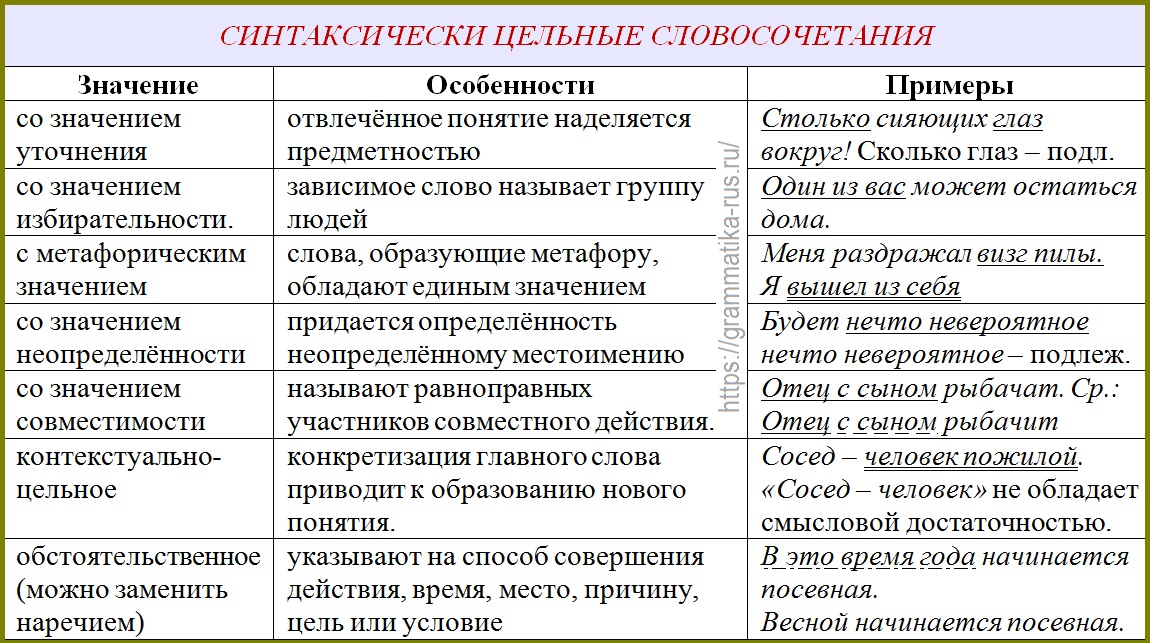

По характеру отношений компонентов различают несколько моделей цельных словосочетаний в русском языке.

Количественно-именные. Здесь главное слово несет в себе количественную характеристику, а зависимое — обозначение предмета и употребляется в родительном падеже (три танкиста, сто рублей, столько времени).

Словосочетание со значением избирательности. Здесь главным словом является местоимение или числительное, а зависимым — существительное или местоимение в родительном падеже с предлогом «из» (один из друзей, каждый из выступавших, некто из толпы).

Словосочетания с метафорическим значением. В этом случает главное слово употребляется в переносном значении и лишь указывает на схожесть предмета с чем-либо, а зависимое слово употреблено в прямом значении (зеркало пруда, копна волос).

Словосочетание со значением неопределенности. Главное слово выражено неопределенным местоимением, а зависимое — согласованным прилагательным или причастием (что-то приятное, кто-то танцующий).

Словосочетания со значением совместности. Главным словом является существительное или местоимение в именительном падеже, а зависимым — существительное в творительном падеже с предлогом «с». Здесь важно помнить, что такие словосочетания можно считать примером цельных словосочетаний только в том случае, когда они являются в предложении подлежащим, а сказуемое употреблено во множественном числе (мать с дочерью идут гулять, мы с братом играли в шахматы).

Контекстуально-цельные словосочетания. Такие словосочетания становятся цельными только в определенном контексте (парень с карими глазами, мужчина невысокого роста).

Словосочетания в составных сказуемых (начал беседовать, выглядел отдохнувшим, хотел приехать).

Модели цельных словосочетаний, примеры которых приведены выше, являются основными в классификации неделимых словосочетаний.

Способ определения цельного словосочетания

Предложения с цельными словосочетаниями встречаются постоянно, поэтому важно уметь разграничить словосочетания свободные и несвободные. Для этого необходимо преобразовать словосочетание со связью примыкание в словосочетание со связью согласование. Если при этом лексическое значение словосочетания не изменится, то его нужно считать свободным (табун лошадей — лошадиный табун, квартира родителей — родительская квартира). Если же смысл словосочетания при такой трансформации меняется, словосочетание можно считать цельным (кружка чая — чайная кружка). Нужно отметить, что некоторые словосочетания вообще не поддаются таким изменениям (килограмм огурцов, метр бархата).

Таким образом, знание о том, что такое цельное словосочетание, и определение характера отношений между словами в словосочетании становятся основой для верного анализа не только простого, но и сложного предложения.

Модели несвободных (цельных) словосочетаний

Модели несвободных (цельных) словосочетаний

Несвободные (цельные) словосочетания представляют собой синтаксически цельную единицу. В несвободных СС грамматически зависимое слово становится главным по смыслу: Купить два килограмма фруктов (управляемое числительным существительное – главное по смыслу).

Чтобы правильно выделять члены предложения, надо знать группы цельных несвободных СС:

- Количественно-именные словосочетания. Гл. слово обозначает количество, но не имеет предметного значения, а зависимое — слово с предметным значением в Р.п. три карандаша, двое ребят, столько людей, много машин, множество книг

- Словосочетания со значением избирательности Гл. слово — местоимение или числительное, зависимое — сущ. или местоимение в Р.п. с предлогом «из» один из нас, каждый из присутствующих, некоторые из учеников, кто-то из ребят

- Словосочетания с метафорическим значением. Гл. слово употреблено в переносном значении и называет то, на что похож предмет, зависимое слово — прямое название предмета серп месяца, шапка кудрей, зеркало реки, пламень уст, листьев медь, костёр рябины.

- Словосочетания со значением неопределённости Гл. слово — неопределённое местоимение, зависимое — согласуемое прилаг., причастие что-то неприятное, кто-то незнакомый, некто сидящий

- Словосочетания со значением совместности. Равноправные участники совм. действия (подлеж.). Гл. слово — сущ. или местоимение в И.п., зависимое — сущ. в Т.п. с предлогом «с» сказуемое во мн.ч.мама с дочкойготовили обед; Николай с Денисом ходили в лес

- Контекстуально-цельные словосочетания. Цельность их возникает только в контексте предложения или сложного словосочетаниядевушка с голубыми глазами, человек высокого роста

- Словосочетания в составных сказуемых. Включают в себя вспомог. глаголы, глаголы-связки или другие вспомог. компоненты Мы хотим вам помочь; Она выглядела усталой.

Не являются словосочетаниями:

1. Сочетание самостоятельного слова со служебным: около дома, пусть поет;

2. Сочетания слов в составе фразеологизмов: бить баклуши, сломя голову;

3. Подлежащее и сказуемое: наступила ночь;

4. Составные (аналитические) словоформы: более светлый, будет ходить;

5. Группы слов, объединенных сочинительной связью: отцы и дети.

Чтобы правильно выделить несвободные СС, используют приём трансформации, то есть подбирается СС с другим типом связи, при этом, если два сочетания (данное и новое) совпадают по семантике, то компоненты СС – это отдельные члены предложения, а само СС – синтаксически свободное; если же при трансформации новое и данное СС расходятся по семантике, то перед нами несвободное СС, например: стая птиц – птичья стая (свободное СС); стакан молока – молочный стакан (различная семантика – несвободное СС. Иногда несвободные СС нельзя трансформировать: килограмм сметаны, метр шёлка, несколько человек.

Несвободные СС называются синтаксически неделимыми. В предложении несвободные СС – это такие конструкции, которые нельзя разъединить без потери смысла. От синтаксически свободных они отличаются тем, что являются единым членом предложения, в то время как в других словосочетаниях каждое слово из цепочки становится членом законченного речевого высказывания и отвечает на конкретный вопрос.

Словосочетание: примеры, как определить в предложении

В русском языке две основных единицы синтаксиса. Это словосочетание и предложение, отличающиеся друг от друга строением и функциями.

Функции словосочетания

Каждая лексическая или синтаксическая единица выполняет в речи определённые задачи. У словосочетания их две.

- Уточняет информацию. Отдельное слово называет действие, признак, предмет или количество, но не передаёт их особенностей. Для создания чёткого образа требуется пояснение.

| дом | характеристика предмета отсутствует, создание образа затруднено |

| высокий дом | появление уточняющих понятий конкретизирует образ |

| деревянный дом | |

| бабушкин дом | |

| старый дом | |

| дом отдыха |

- Служит материалом для построения предложений. С присоединением к подлежащему и сказуемому зависимых слов предложение становится распространённым, более информативным.

| Подлежащие и сказуемое | Зависимые слова | Более информативное предложение |

| Шёл дождь. | дождь (какой?) тёплый | Прошлой ночью шёл первый тёплый весенний дождь. |

| дождь (какой?) первый | ||

| дождь (какой?) весенний | ||

| шёл (когда?) ночью | ||

| ночью (какой?) прошлой | ||

| дождь (какой?) нудный | Целую неделю в городе шёл нудный моросящий дождь. | |

| дождь (какой?) моросящий | ||

| шёл (где?) в городе | ||

| шёл (как долго?) неделю | ||

| неделю (какую?) целую |

Как определить словосочетание

Термин «словосочетание» указывает на значение: сочетание слов. То есть элементов предполагается больше одного. Первая определяющая характеристика:

- Состоит из двух или более слов.

Но словосочетание – это не любой набор лексем.

- Из-за тучи зелёный семнадцать – слов четыре, однако связь между ними отсутствует. Ни лексические значения, ни грамматические формы не сочетаются.

- О сапожном леопарде – грамматических противоречий нет, но смысла также: лексические значения элементов несоединимы.

- Синяя тетрадками – лексическая сочетаемость не нарушена, грамматическая связь отсутствует.

Три приведённых примера доказывают вторую определяющую характеристику;

- Слова в словосочетании должны быть связаны по смыслу и грамматически.

Характеристика требует примечания: присоединить с помощью грамматической связи неизменяемую часть речи невозможно, следовательно, остаётся смысловая.

Из двух характеристик складывается общее определение:

Словосочетание – синтаксическая конструкция из двух или более значимых элементов, соединённых смысловой, в большинстве случаев грамматической, а в устной речи и интонационной связью.

Отличительные признаки словосочетания

- Словосочетание имеет в составе более одной самостоятельной части речи.Составные формы – например, времени и наклонения глагола, степеней сравнения прилагательного и наречия – конструкциями из двух разных частей речи не являются:

- будут знать – глагол в будущем времени;

- пусть светит – глагол в повелительном наклонении;

- более сильно – наречие в сравнительной степени;

- самый известный – прилагательное в превосходной степени.

Идиома (устойчивое словосочетание), имеющая общие признаки со словом, также считается единым целым.

- Мать, скрепя сердце, согласилась (против воли).

- Сосед бросил работу и вскоре окончательно дошёл до ручки (опустился).

- Словосочетание состоит из двух частей (главного и зависимого слова), соединённых подчинительной связью. Зависимое слово отвечает на вопрос, поставленный от главного:

- садом (каким?) цветущим

- отправились (куда?) на прогулку

- работал (как?) молча

Подчинительной связью не соединяются:

| Подлежащее и сказуемое | небо потемнело |

| падает снег | |

| лектор начал рассказывать | |

| Однородные члены предложения | хотеть и мочь |

| быстрее, выше, сильнее | |

| вчера, сегодня, завтра |

Основой классификации словосочетаний служат:

- значение словосочетания (предмет и его признак, действие и его признак, действие и предмет, признак и его степень);

- структура (простые и сложные);

- способ выражения главного слова (глагольные, именные, наречные).

Простые и сложные

Конструкции, состоящие из двух слов, называются простыми:

- лепить из пластилина

- зимний пейзаж

- смотреть внимательно

При их распространении новыми зависимыми словами получаются сложные:

| Простые | Сложные |

| серая река | серая от дождя река |

| идти по тропинке | идти по узкой лесной тропинке |

В составе сложной синтаксической единицы выделяется несколько простых, служащих её составными элементами:

| Мишин новый игрушечный автомобиль | Мишин автомобиль |

| новый автомобиль | |

| игрушечный автомобиль | |

| надеть старое пальто брата | надеть пальто |

| старое пальто | |

| пальто брата |

Глагольные, именные и наречные

Названия групп определяются частью речи, выступающей в роли главного слова.

Главные слова выражаются:

- именными частями речи;

- глаголами;

- наречиями.

| Группы | Главное слово | Примеры |

| Именные | Имя существительное | тема урока, свежие овощи |

| Имя прилагательное | слишком нерешительный, тяжело больной | |

| Имя числительное | три апельсина, семеро козлят | |

| Местоимение | некто неизвестный, что-то умное | |

| Глагольные | Глагол | выполнять просьбу, искусно шить |

| Деепричастие | увидев друга, зная ответ | |

| Причастие | сработанный мастером, громко певший | |

| Наречные | Наречие | очень далеко, совсем непонятно |

Неделимые словосочетания

Неделимыми называются сочетания слов, разбитие которых ведёт к утрате смысла. Неделимая конструкция целиком отвечает на вопрос, является одним членом предложения.

- В теплице поспело четыре огурца .

Подлежащее выражено неделимым сочетанием «четыре огурца». Удаление любого слова делает его бессмысленным:

- В теплице поспело четыре … . В теплице поспело … огурца.

Синтаксически неделимые конструкции подразделяются на группы по значению и составу:

- Количественно-именные. Главное слово в них обозначает точное или неопределённое количество, меру, ёмкость, объём.

- Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

- Отмерьте полтора метра верёвки.

- Принеси дедушке стакан воды.

- Избирательные – зависимое слово употреблено с предлогом из и подчинено местоимению или числительному.

- Что-то из приготовленного придётся оставить.

- Двое из ребят отказались продолжать прогулку.

- Кто из учеников не решил задачу?

- Со значением совместного действия.

- Бабушка с внучкой затеяли уборку квартиры.

- Папа с мамой опять помирились.

- Петя с другом сделали модель самолёта.

Подлежащее со значением совместности требует множественного числа сказуемого:

- Жили-были старик со старухой .

Единственное число сказуемого указывает на выражение подлежащего отдельным словом:

- Старик со старухой не посоветовался .

- Составные формы сказуемого.

- Буря начала стихать .

- Марина собирается стать художником .

- Нечленимые названия.

- Нижний Новгород празднует День города.

- Театр поставил «Бориса Годунова».

- Фразеологизмы – выражения, обладающие устойчивым значением.

- Николай оказал коллеге медвежью услугу.

- Ахиллесовой пятой Анны Степановны стал недостаток образования.

- Относящиеся к словам, требующим конкретизации.

- Котёнок с белыми лапками вырастет ловким охотником.

- Женщина с усталыми глазами сидела у окна.

- Малыш в пушистой шубке тянул санки.

Виды связи слов в словосочетании

Слова в составе сочетания связываются тремя способами:

При согласовании главное и зависимое слова согласуются в роде, числе и падеже, зависимое ставится в грамматическую форму главного:

- в соседнем доме (мужской род, единственное число, предложный падеж);

- чайными ложками (множественное число, творительный падеж; во множественном числе по родам прилагательные не изменяются).

При втором виде связи главные слова управляют в словосочетаниях зависимыми, требуя от них определённой формы, не совпадающей с собственной:

Неизменяемые части речи не имеют других форм, согласованию и управлению не поддаются. Способны примыкать – присоединяться так, как пишутся всегда.

- Поют фальшиво;

- Научился летать.

| Вид связи | Признаки | Зависимое слово | Примеры |

| Согласование | При изменении главного слова изменяется зависимое:

диких животных. |

Отвечает на вопрос «какой?»: | |

| прилагательное | полная луна | ||

| причастие | сданный зачёт | ||

| местоимение | наш двор | ||

| порядковое числительное | седьмой этаж | ||

| Управление | При изменении главного слова зависимое остаётся неизменным:

отвечаешь собеседнику. |

Существительное или выполняет функции существительного. | крылья бабочек

лечить больных |

| Примыкание | Зависимое слово неизменяемо. | наречие | виден издалека |

| деепричастие | читать лёжа | ||

| инфинитив | умею рисовать |

В чём отличие предложения от словосочетания

Предложение отличается от словосочетания следующими признаками.

- Выражает законченную мысль:

- Как найти районную библиотеку? – найти библиотеку.

- Даль скрыта густым туманом. – густым туманом.

- Девочка лукаво улыбалась гостям. – лукаво улыбалась.

- Имеет грамматическую основу:

- Сегодня полнолуние . – полная луна.

- С самого утра подморозило . – крепко сковать.

- Может состоять из одного слова:

- Мороз ! – крепкий мороз.

- Рассвело . – почти рассвело.

- Холодно . – холодно взглянул.

- Допускает использование сочинительной связи:

- Светловолосый человек в чёрном плаще открыл калитку. – между подлежащим и сказуемым ( человек открыл ).

- Хозяйка несла домой сливочное масло , квашеную капусту и бублики с маком. – между однородными членами ( масло , капусту , бублики ).

- Наступил поздний вечер , и окна деревенских домиков погасли . – между простыми предложениями в составе сложного ( вечер наступил , и окна погасли ).

Словосочетание имеет смысловую незавершённость, состоит из нескольких слов, связанных подчинительной связью, в нём отсутствует грамматическая основа.

Как распознать словосочетания в предложении

Чтобы понять, какие словосочетания входят в состав предложения, используется следующий алгоритм:

- Найти и исключить не являющиеся словосочетаниями конструкции: грамматическую основу предложения, ряды однородных членов, вводные слова, обращения, фразеологизмы, сочетания служебных частей речи с самостоятельными.

- Выбрать слово из второстепенных членов предложения.

- Найти, к какому слову оно относится.

- Связать главное и зависимое слово вопросом.

- Поступить аналогично со всеми второстепенными членами.

Разберем пример. Владимир , вероятно, с трудом узнавал давно знакомую, но сильно изменившуюся улицу.

- Владимир узнавал – грамматическая основа, к словосочетаниям не относится.

- Вероятно – вводное слово, синтаксически не связано с остальными членами предложения.

- Узнавал (как?) с трудом (глагол + наречие, глагольное, действие и его признак, примыкание).

- Узнавал (что?) улицу (глагол + существительное, глагольное, действие и предмет, управление).

- Улицу (какую?) знакомую (существительное + прилагательное, именное, предмет и его признак, согласование).

- Знакомую (как долго?) давно (прилагательное + наречие, именное, признак и его степень, примыкание).

- Улицу (какую?) изменившуюся (существительное + причастие, именное, предмет и его признак, согласование).

- Изменившуюся (насколько?) сильно (причастие + наречие, глагольное, признак и его степень, примыкание).

Последовательная связь слов в предложении представлена в схеме:

Слова, соединённые на схеме стрелками, образуют словосочетания.

Словосочетание – первичная синтаксическая единица, объединяющая в своём составе лексические элементы. Служит материалом для построения более крупных конструкций (предложений). Совокупность лексических и синтаксических единиц и способов их взаимодействия образует язык – средство сохранения и передачи информации, силу, сплавляющую народ в единое целое.

источники:

http://grammatika-rus.ru/modeli-nesvobodnyh-tselnyh-slovosochetanij/

http://russkijyazyk.ru/slovosochetanie

В процессе мыслительной, а затем и речевой деятельности человека слова объединяются в словосочетания и предложения. В лингвистике существует целый раздел, который занимается изучением словосочетаний и предложений, а также их строения. Данный раздел называется синтаксисом, что в переводе с греческого означает «построение, сочетание, порядок». Изучая синтаксис, можно получить представления о том, что такое словосочетание и, в частности, что такое цельное словосочетание.

Словосочетание

Словосочетание является минимальной единицей синтаксиса и представляет собой сочетание двух и более знаменательных слов, связанных друг с другом на основе подчинительной связи (прекрасный вечер, дом у пруда, сложно объяснить и т. п.). В каждом словосочетании есть главное и зависимое слово. От главного слова всегда возможно задать вопрос к зависимому. Например, игрушка (какая?) детская, гулять (где?) в парке. В отличие от слова, словосочетание называет явление действительности более конкретно и точно (дом — уютный дом). От предложения словосочетание отличается тем, что не может выражать законченную мысль и, как следствие, не несет интонацию сообщения. Объединенные по смыслу словосочетания становятся материалом для построения предложения.

Слова в словосочетании устанавливают между собой семантическую и грамматическую связь. Грамматическая выражается окончанием (интересная книга) или окончанием с предлогом (плавать в бассейне). Существуют и словосочетания, в которых выражена только смысловая связь. В таких случаях зависимое слово неизменяемое. Это может быть наречие (читать вдумчиво), неопределенная форма глагола (стремление побеждать) или деепричастие (читать, не отрываясь).

Важно помнить, что не являются словосочетаниями следующие сочетания слов:

-

подлежащие со сказуемым (девочка пишет);

-

однородные члены, связанные соединительной связью (стол и стул; красивый, но злой);

-

сочетание знаменательного слова со служебным (около леса, будто во сне);

-

сложные формы слов (буду петь, менее увлекательный, самый красивый);

-

фразеологизмы (дождь как из ведра, работать засучив рукава).

Виды связей в словосочетаниях

Виды подчинительной связи, с помощью которых соединяются слова в словосочетаниях, называются согласованием, управлением и примыканием. В первом случае зависимое слово принимает форму главного, т. е. согласуется с ним в роде, числе, падеже или лице (синяя юбка, синей юбки, синюю юбку). При управлении зависимое слово принимает определенную форму и не меняет ее при изменении формы главного слова (писать ручкой, пишу ручкой, писал ручкой). При примыкании зависимое слово является неизменяемым и соединяется с главным только семантически (юбка плиссе, смотреть строго, желание спрятаться).

Типы словосочетаний

По своей структуре словосочетания делятся на простые и сложные. Первые состоят из двух самостоятельных слов (вечерняя прогулка, страшно вспомнить). Сложные распространены дополнительными словами (отдыхал летом в лагере, посмотрел интересное кино).

В зависимости от части речи главного слова выделяют глагольные (лететь высоко, отправить письмо), именные (домик на дереве, письменный ответ) и наречные (близко к реке, высоко в небе).

По типу семантической связанности различают свободные и несвободные (цельные) словосочетания. В свободных словосочетаниях соединяются самостоятельные слова, каждое из которых имеет полноценное лексическое значение. Такие словосочетания можно легко разложить. Для цельных словосочетаний характерна неразложимость на компоненты.

Цельные словосочетания

Цельные словосочетания, примеры которых достаточно распространены, представляют собой сочетание слов, одно из которых (обычно главное) имеет ослабленное лексическое значение, а другое его дополняет. Таким образом, зависимое слово становится главным в смысловом отношении. Вследствие этого образуется тесная связь внутри такого словосочетания. Как члены предложения цельные словосочетания не делятся на отдельные, а являются одним членом предложения.

Примеры цельных словосочетаний: три кота, семеро козлят, каждый из присутствующих, стакан воды, отец с сыном.

Модели цельных словосочетаний

По характеру отношений компонентов различают несколько моделей цельных словосочетаний в русском языке.

-

Количественно-именные. Здесь главное слово несет в себе количественную характеристику, а зависимое — обозначение предмета и употребляется в родительном падеже (три танкиста, сто рублей, столько времени).

-

Словосочетание со значением избирательности. Здесь главным словом является местоимение или числительное, а зависимым — существительное или местоимение в родительном падеже с предлогом «из» (один из друзей, каждый из выступавших, некто из толпы).

-

Словосочетания с метафорическим значением. В этом случает главное слово употребляется в переносном значении и лишь указывает на схожесть предмета с чем-либо, а зависимое слово употреблено в прямом значении (зеркало пруда, копна волос).

-

Словосочетание со значением неопределенности. Главное слово выражено неопределенным местоимением, а зависимое — согласованным прилагательным или причастием (что-то приятное, кто-то танцующий).

-

Словосочетания со значением совместности. Главным словом является существительное или местоимение в именительном падеже, а зависимым — существительное в творительном падеже с предлогом «с». Здесь важно помнить, что такие словосочетания можно считать примером цельных словосочетаний только в том случае, когда они являются в предложении подлежащим, а сказуемое употреблено во множественном числе (мать с дочерью идут гулять, мы с братом играли в шахматы).

-

Контекстуально-цельные словосочетания. Такие словосочетания становятся цельными только в определенном контексте (парень с карими глазами, мужчина невысокого роста).

-

Словосочетания в составных сказуемых (начал беседовать, выглядел отдохнувшим, хотел приехать).

Модели цельных словосочетаний, примеры которых приведены выше, являются основными в классификации неделимых словосочетаний.

Способ определения цельного словосочетания

Предложения с цельными словосочетаниями встречаются постоянно, поэтому важно уметь разграничить словосочетания свободные и несвободные. Для этого необходимо преобразовать словосочетание со связью примыкание в словосочетание со связью согласование. Если при этом лексическое значение словосочетания не изменится, то его нужно считать свободным (табун лошадей — лошадиный табун, квартира родителей — родительская квартира). Если же смысл словосочетания при такой трансформации меняется, словосочетание можно считать цельным (кружка чая — чайная кружка). Нужно отметить, что некоторые словосочетания вообще не поддаются таким изменениям (килограмм огурцов, метр бархата).

Таким образом, знание о том, что такое цельное словосочетание, и определение характера отношений между словами в словосочетании становятся основой для верного анализа не только простого, но и сложного предложения.

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. “Синтаксис словосочетания“, перейти на стр. “Предложение в таблицах“, “Члены предложения в таблицах“, “Пунктуация в таблицах“, “Синтаксический и пунктуационный разбор в таблицах“, на главную

При синтаксическом разборе ошибки в определении членов предложения бывают связаны с неумением распознать несвободные (цельные) словосочетания. Часто в составное глагольное сказуемое входит несвободное словосочетание (описательный оборот) во вспомогательной части: сделал попытку переправить; пробовал перестать подсматривать. Иногда основная часть СГС выражается в виде цельного словосочетания: сумел оказать влияние. Несвободные словосочетания всегда выполняют одну функцию в предложении (один член предложения).

Фразеологизмы легче всего опознать в качестве цельного словосочетания. «Я вышел из себя» = разгневался. Ср. «Я вышел из автобуса». Глагол «вышел» в первом предложении не обладает смысловой достаточностью.

Труднее определить состав ЧП, если словосочетание не является фразеологическим сращением. Он вкушал сладость бытия. Столько сияющих глаз вокруг!

Чтобы проверить свободное или цельное словосочетание, нужно сравнить его с и без зависимого слова: «вкушал сладость бытия» и «вкушал сладость» (халву? варенье?); «сколько глаз вокруг» и «сколько вокруг» (людей? цветов?). «Сладость» и «сколько» не обладают смысловой достаточностью без зависимых слов. «Сладость бытия» – дополнение, а «сколько глаз» – подлежащее. Отвлеченное существительное «сладость» конкретизировано (это не халва), а местоимение-числительное «столько» с зависимым словом «глаз» обрело предметность.

Если главным словом в словосочетании является неопределённое местоимение, а зависимым – прилагательное или причастие, это словосочетание несвободное. Увидишь нечто удивительное. Неопределенное местоимение «нечто» может обозначать все, что угодно и требует конкретизации. Зависимое слово «удивительное» придает определенность неопределенному местоимению «нечто». Цельное словосочетание «нечто удивительное» является дополнением.

Если при обстоятельственном значении словосочетания его можно заметить наречием, это словосочетание цельное и является одним ЧП. «В это время года начинается посевная. Весной начинается посевная. «В это время года» — обстоятельство времени.

При характеристике человека часто в роли одного члена предложения выступают словосочетания, состоящие из словоформ с глазами, с носом, с лицом, роста… Это — признак цельного словосочетания. «Аня – девушка с голубыми глазами». Девушка с голубыми глазами – сказуемое. Если выделить ГО Аня – подл., девушка — сказ, тогда нужно будет задать вопрос девушка с чем? – с глазами (но все люди с глазами). Словосочетание «с голубыми глазами» — характерный признак девушки, поэтому все сложное словосочетание «девушка с голубыми глазами» является сказуемым.

«Вошел немолодой, среднего роста человек с умным лицом». Слово человек не обладает смысловой достаточностью, семантические конкретизаторы «с умным лицом, немолодой, среднего роста» входят в состав подлежащего вместе со словом «человек».

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Несвободные (цельные) словосочетания

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. “Синтаксис словосочетания“, перейти на стр. “Предложение в таблицах“, “Члены предложения в таблицах“, “Пунктуация в таблицах“, “Синтаксический и пунктуационный разбор в таблицах“, на главную

Словосочетания могут быть свободными, то есть каждая часть словосочетания является отдельным членом предложения и несвободными, то есть цельными. Цельное словосочетание в предложении является одним членом предложения.

Различают лексически и синтаксически цельные словосочетания.

Лексически цельные словосочетания – это устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов. Однозначно к лексическим цельным словосочетаниям можно отнести лишь фразеологизмы.

К синтаксически цельным словосочетаниям относятся сочетания слов, лексические значения которых связаны контекстом. Цельные словосочетания могут быть любым членом предложения: подлежащим, приложением, определением, сказуемым, дополнением, обстоятельством.

Если опущение зависимой части словосочетания приводит к искажению смысла предложения, то оно синтаксически неделимое. Так, смысл предложения «Лишнее говорить – только делу вредить» не в том, что говорить вредно, а в том, что вредно говорить лишнее. В предложении «лишнее говорить» является подлежащим.

Уточняющие цельные словосочетания

Цельным является словосочетание, главное слово в котором нуждается в конкретизации: отвлечённое понятие наделяется предметностью.

Я купил три карандаша. Уточняется количество «три». Словосочетание «три карандаша» неделимое, в предложении является дополнением.

Много машин на улице. Уточняется наречие «много». Словосочетание «много машин» – подлежащее.

Я выпил стакан молока. Уточняется мера объёма «стакан». Словосочетание «стакан молока» – дополнение.

Несколько дней льёт дождь. Уточняется наречие «несколько». Словосочетание «несколько дней» – обстоятельство меры.

Сколько рек впадает в озеро Байкал? Уточняется местоимение-числительное «сколько». Словосочетание «сколько рек» – подлежащее.

Столько сияющих глаз вокруг! Уточняется местоимение-числительное «столько». Словосочетание «столько глаз» – подлежащее.

Цельные словосочетания со значением избирательности.

В словосочетания со значением избирательности главное слово называет производителя действия, а зависимое – называет группу людей.

Кто из ребят будет спать до обеда? Местоимение «кто» указывает на одного человека из группы людей. Производит действие один человек.

Один из вас должен взять вину на себя. Местоимение «один» выполняет функцию существительного, является производителем действия. Словоформа «из вас» указывает на группу людей.

Каждый из присутствующих съел десять пирожных. Местоимение «каждый» выполняет функцию существительного, является производителем действия. Словоформа «из присутствующих» называет группу людей.

Некоторые из учеников выполнили домашнее задание. Местоимение «некоторые» выполняет функцию существительного. Производителем действия являются несколько человек. Словоформа «из учеников» называет группу людей.

Цельные словосочетания с метафорическим значением.

Слова, образующие метафоры, обладают единым значением, а, следовательно, одним членом предложения.

Лента реки красиво огибала остров. Метафора «лента реки» – подлежащее.

На небе ярко блестел серп луны. Метафора «серп луны» – подлежащее.

В зеркале льда отражались звезды. Метафора «в зеркале льда» – обстоятельство места.

Наташа взъерошила ёжик волос на голове. Метафора «ёжик волос» – дополнение.

От Степана шли волны негодования. Метафора «волны негодования» – подлежащее.

Цельные словосочетания со значением неопределённости.

Главным словом в таких словосочетаниях является неопределённое местоимение, а зависимым – прилагательное или причастие. Образуются подобные словосочетания посредством придания определённости неопределённости.

Боюсь, грядёт что-то неприятное. Прилагательное «неприятный» придаёт определённость неопределённому местоимению «что-то». Словосочетание «что-то неприятное» является подлежащим.

Невозможно было найти в ней что-нибудь неприятное. Прилагательное «неприятный» придаёт определённость неопределённому местоимению «что-нибудь». Словосочетание «что-нибудь неприятное» является дополнением.

Цельные словосочетания со значением совместности.

Словосочетания со значением совместности называют равноправных участников совместного действия. Главной частью является существительное или местоимение в именительном падеже, а зависимым – слово в творительном падеже с предлогом

Отец с сыном строит дом. Словосочетание «отец с сыном» свободное, так как действие производит отец.

Отец с сыном строят дом. Словосочетание «отец с сыном» несвободное, так действие производят и отец, и сын.

Мама с дочкой готовили обед. Словосочетание «мама с дочкой» несвободное, так действие производят и мама, и дочка.

Мама с дочкой готовила обед. Словосочетание «мама с дочкой» свободное, так как действие производит мама.

Контекстуально-цельные словосочетания.

Контекстуально-цельным является словосочетание, главное слово в котором не обладает смысловой достаточностью. Его конкретизация приводит к образованию нового понятия.

Сторожить бахчу – дело нехитрое. Конкретизация глагола «сторожить» приводит к образованию нового понятия. Словосочетание «сторожить бахчу» – подлежащее.

Торговать продуктами на рынке – занятие не для него. Конкретизируется глагол. Словосочетание «торговать продуктами на рынке» – подлежащее.

Мамин сад – место особенное. Предложение «Мамин – место особенное» не обладает смысловой достаточностью. Конкретизируется притяжательное прилагательное. Словосочетание «мамин сад» – подлежащее.

Мышление афоризмами характерно для народа. Предложение «Мышление характерно для народа» не обладает смысловой достаточностью.

Девушка с изящной фигурой стояла на трамвайной остановке. Словосочетание «девушка с фигурой» не обладает смысловой достаточностью. Словосочетание «девушка с изящной фигурой» обладает смысловой достаточностью. Словосочетание «с изящной фигурой» является несогласованным определением.

Рубка леса на этом участке завершилась. Предложение «Рубка на этом участке завершилась» не обладает смысловой достаточностью.

Собака с длинным хвостом крутилась рядом. Словосочетание «собака с хвостом» не обладает смысловой достаточностью.

Мука грубого помола продается в соседнем отделе. Словосочетание «мука помола» не обладает смысловой достаточностью.

Вершина зимы – самое обманчивое время. Предложение «Вершина – самое обманчивое время» не обладает смысловой достаточностью.

Самое дорогое в жизни – быть бойцом. Предложение «Самое дорогое – быть бойцом» не обладает смысловой достаточностью.

Анна – женщина добрая. Предложение «Анна – женщина» не обладает смысловой достаточностью.

Иван – человек серьёзный. Предложение «Иван – человек» не обладает смысловой достаточностью.

Он – человек серьёзный. Предложение «Он – человек» не обладает смысловой достаточностью.

Цельные словосочетания с обстоятельственными значениями.

Цельные словосочетания с обстоятельственными значениями указывают на способ совершения действия, время, место, причину, цель или условие протекания действия. В состав обстоятельства входит прилагательное, если оно характеризует слово, утратившее предметное значение.

Цельное обстоятельственное словосочетание в большинстве случаев можно заменить наречием с тем же лексическим значением.

В это время года земля не была покрыта снегом. Словосочетание «в это время года» можно заменить наречием «осенью», является обстоятельством времени.

Учебный год начинается первого сентября. Словосочетание «первого сентября» называет первый день месяца, является обстоятельством времени.

Из детских лет доносятся моих друзей слова. Словосочетание «из детских лет» можно заменить словоформой «из детства», является обстоятельством времени.

От восхода до заката жизнью улицы кипят. Словосочетание «от восхода до заката» обозначает временной отрезок, является обстоятельством времени.

Посреди дремучего леса на узкой лужайке вырос мухомор. Слова в словосочетании «посреди дремучего леса на узкой лужайке» связываются в единое целое действием «вырасти».

От Москвы до Владивостока мчит нас поезд. Словосочетание «от Москвы до Владивостока» называет пространство, на котором совершается действие «мчать».

Отплывать от берега начнем при солнечной погоде. Словосочетание «при солнечной погоде» является цельным, так как называет условие, при наличии которого совершится действие.