Дата публикации 13 марта 2020Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

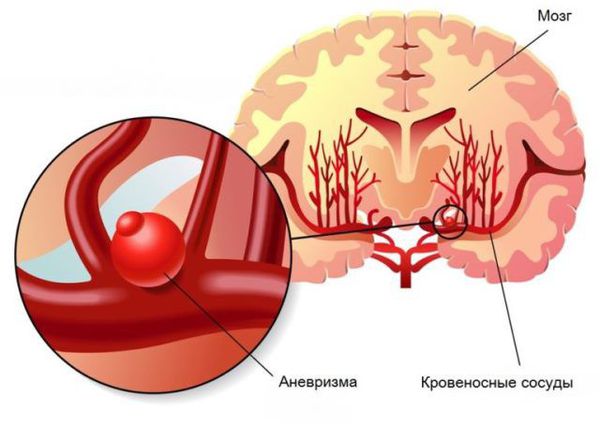

Аневризма артерий головного мозга (церебральная, внутричерепная аневризма) — это деформация церебральных артерий в виде выпячивания их стенки в месте истончения.

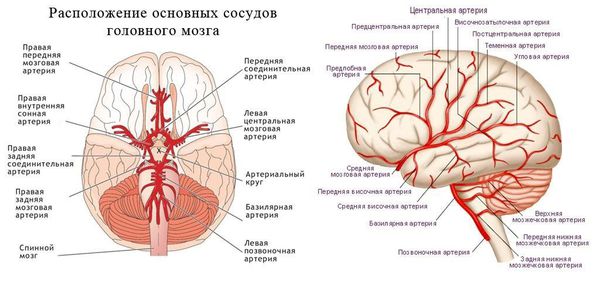

Церебральные артерии — это артерии, питающие головной мозг. За счёт постоянного воздействия потока крови в одном или в нескольких местах (если речь идёт о множественных аневризмах) стенки артерии/артерий могут истончаться, образуя выпячивание. Такое состояние угрожает пациенту внезапным разрывом с развитием внутричерепного кровоизлияния, так называемого геморрагического инсульта [1].

Артериальные аневризмы могут формироваться и на других артериях человеческого организма:

- на периферических артериях (верхние, нижние конечности);

- на артериях, питающих внутренние органы (желудочно-кишечный тракт, селезёнку, почки, лёгкие и т. д.);

- на крупных магистральных артериальных сосудах (различные отделы аорты);

- на артериях камер самого сердца (встречаются редко).

Венозные и капиллярные аневризмы не рассматриваются, так как они редко встречаются и менее опасны.

При любой своей локализации аневризма — это «бомба» с таймером, которая рано или поздно «взорвётся». Из числа всех аневризм церебральные аневризмы составляют около 35 % [1][4].

Особенностью аневризм сосудов головного мозга является то, что при их разрыве возникает внутричерепное кровотечение, повреждающее структуры головного мозга. Такие факторы, как замкнутое костями внутричерепное пространство, колоссальная функциональная значимость и одновременно с этим высокая ранимость мозговой ткани, обуславливают тяжесть состояния пациентов с разрывом церебральных аневризм.

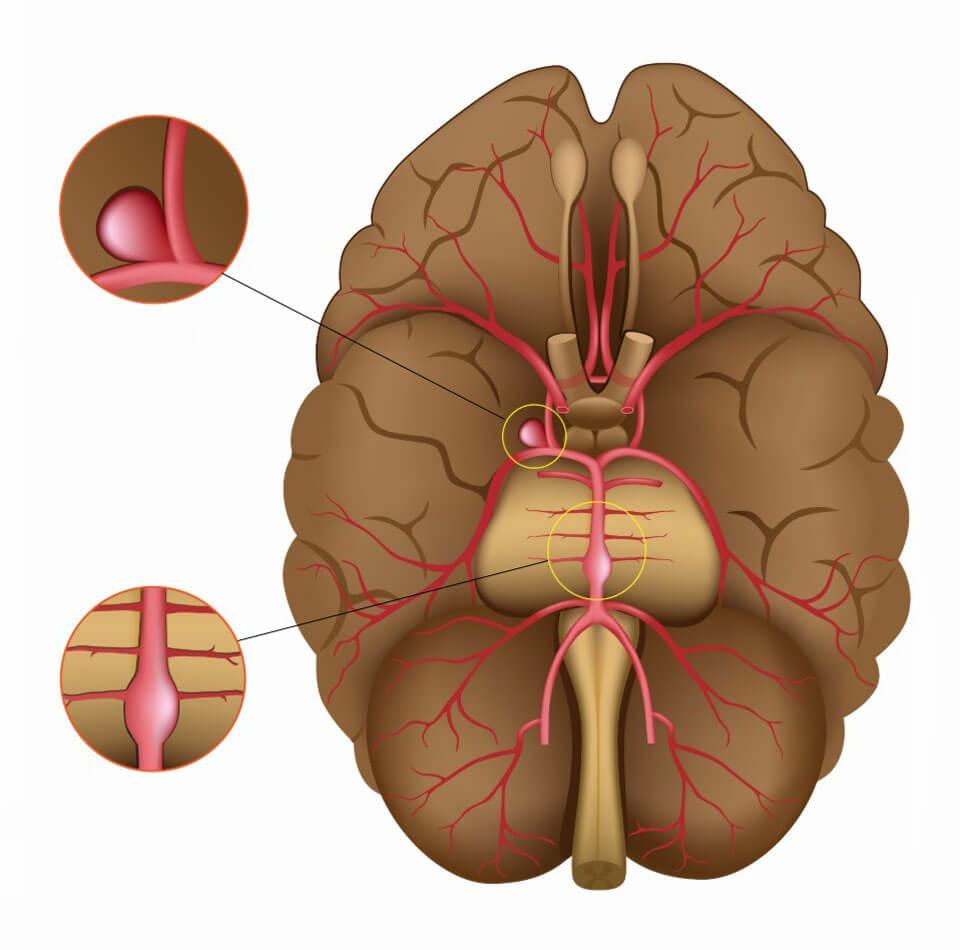

Аневризмы возникают преимущественно в местах ветвления (развилок) и изгибов артерий. Это связано с повышенным гемодинамическим воздействием постоянного тока крови на эти участки сосудов. Как говорится, «где тонко, там и рвётся». Но пусковым моментом развития аневризм сосудов головного мозга является неполноценность артериальной стенки. Она может быть связана с врождёнными аномалиями соединительной ткани. Аномалии могут быть как самостоятельными, так и ассоциированными с различными патологиями:

- наследственными синдромами: синдромом Ослера — Рандю (врождённая неполноценность внутренней стенки сосудов), синдромом Марфана (нарушение формирования соединительной ткани), синдромом Элерса — Данлоса (нарушение синтеза коллагена);

- инфекционным поражением сосудистой стенки;

- механическим повреждением артерии с расслоением её стенок в результате черепно-мозговой травмы.

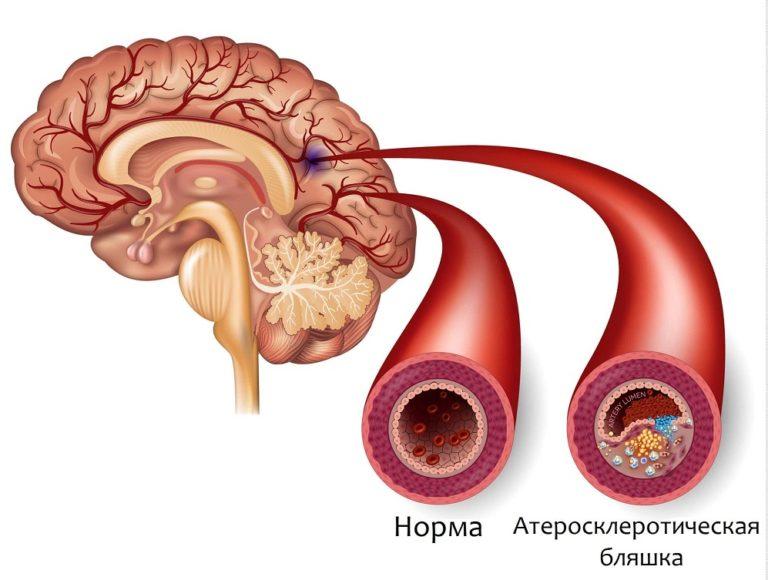

При условии наличия дефекта стенки артерии причинами аневризмы могут быть: гипертоническая болезнь, атеросклероз, курение, алкоголизм, хронические интоксикации (наркомания, работа во вредных условиях и т. д.), чрезмерные и продолжительные физические нагрузки, хронические стрессы [1][4][5].

Согласно мировой статистике, носители аневризм сосудов головного мозга составляют 2,8-3,0 % от общей популяции, а это примерно 200 млн человек [14]. Как было отмечено, разрыв аневризмы приводит к так называемому субарахноидальному кровоизлиянию (САК). САК — это истечение артериальной крови в подоболочечные пространства головного мозга. В ряде случаев при массивном кровотечении формируются внутримозговые (паренхиматозные) кровоизлияния и/или происходит прорыв крови во внутренние полости мозга (внутрижелудочковые кровоизлияния). Большая часть таких пациентов умирает в ближайшие часы/сутки от момента разрыва аневризмы.

Насколько распространена аневризма головного мозга

В среднем у 12-15 человек из 100 тыс. в год происходит аневризматическое САК. Больше половины из этих пациентов — люди молодого и среднего возраста. Женщины преобладают в соотношении 1,2-1,7:1,0. Все эти тревожные факты диктуют необходимость всенаправленной работы по усовершенствованию методов ранней диагностики и эффективного лечения пациентов с указанной патологией [1][4][5].

Беременность при аневризме сосудов головного мозга

Физиологически и клинически беременность у пациенток с аневризмой сосудов головного мозга протекает без особенностей, так как «носительство» аневризмы никак не влияет на течение самой беременности. Но, как и у любого пациента с данной патологией, риск разрыва аневризмы сохраняется. Поэтому беременным женщинам с аневризмой требуется тщательное наблюдение и обследование с целью предупредить угрожающий здоровью и жизни пациентки и плода разрыв аневризмы, вовремя принять тактическое решение (оперировать во время беременности или уже после родоразрешения).

С учётом гормональных изменений в организме беременной женщины, в том числе, влияющих на работу сердечно-сосудистой системы (изменение тонуса сосудов, колебания артериального давления и т. д.), риск разрыва аневризмы может быть выше, чем у небеременных женщин. Следует обратить внимание на артериальное давление (особенно на резкие колебания цифр систолического давления), вести дневник учёта артериального давления. Пациенткам с выявленной аневризмой обычно рекомендуется выключить аневризму из кровотока (операция, после которой кровь перестает поступать в саму аневризму, при этом не нарушается кровоток по остальным сосудам) до планирования беременности. В случае если аневризма диагностирована уже во время беременности, пациентка обязательно консультируется и наблюдается у нейрохирурга. Решение об операции принимается индивидуально (оценивается локализация, размеры, форма аневризмы, риски её разрыва). В случае принятия решения не оперировать аневризму во время беременности, родоразрешение проводится только путём кесаревого сечения.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы аневризма сосудов мозга

В подавляющем большинстве случаев до разрыва аневризмы не проявляются специфической симптоматикой. «Немые» (т. е. нервавшиеся аневризмы) выявляются случайно, например, когда врач-невропатолог направляет пациента на обследование по поводу частых приступов головной боли для исключения внутричерепной патологии: опухоли, аномалии развития и т. д. У пациентов с «немыми» аневризмами могут отмечаться жалобы на эпизодические головокружения, головную боль, снижение работоспособности и когнитивных функций (реже).

Если аневризма разорвалась, клиническая картина представлена внезапной, резчайшей головной болью, словно по голове разлился кипяток или «вонзили кинжал»; многократной рвотой, не приносящей облегчения; повышением температуры тела до 37-38 оС; ознобом; утратой сознания; судорогами.

В зависимости от локализации, размера аневризмы и калибра несущей артерии, объём кровоизлияния бывает различным. В связи с этим симптоматика тоже может быть разной: от слабо выраженной в виде умеренной головной боли, нечёткости зрения, двоения в глазах, нарушения координации, изменения чувствительности лица и частей тела, до очень яркой — угнетение сознания, вплоть до комы, судорог, нарушения витальных функций (угнетения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем).

Сама аневризма в процессе формирования может достигать крупных (16-25 мм) и гигантских (более 26 мм) размеров, что приводит к сдавлению расположенных рядом структур головного мозга и/или черепных нервов. В таких ситуациях симптоматика схожа с другими заболеваниями центральной нервной системы (первичными опухолями головного мозга и его оболочек; метастатическими опухолями; паразитарными поражениями ЦНС). Как правило, у таких пациентов изначально подозревается опухоль головного мозга [1][4][5].

Патогенез аневризма сосудов мозга

Основные моменты в формировании церебральных аневризм упоминались ранее — неполноценность сосудистой стенки, постоянное воздействие гемодинамического удара потока крови, влияние факторов, способствующих повреждению и быстрому «износу» сосудов. Остановимся на процессах, происходящих при разрыве аневризмы.

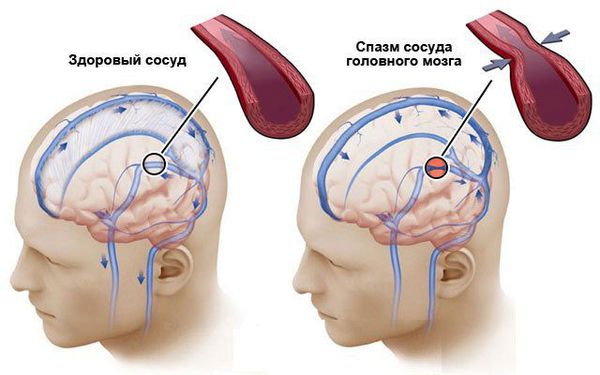

В субарахноидальном пространстве (между паутинной и мягкой оболочками мозга) в норме циркулирует прозрачная бесцветная спинномозговая жидкость — ликвор. Появление крови в этом пространстве приводит к повышению объёма ликвора, вследствие чего повышается внутричерепное давление. Также происходит механическое раздражение рецепторов и нервных стволов артерий головного мозга, что влечёт за собой развитие кратковременного сужения (спазма) мозговых артерий. Это объясняет снижение кровоснабжения головного мозга в первые часы после начала разрыва аневризмы. Как правило, это не приводит к ишемии (омертвлению) участков мозга.

Излившаяся в подоболочечные пространства кровь начинает формировать сгустки, затем лизироваться (разрушаться) с высвобождением целого каскада вазоактивных веществ, которые вызывают сужение мозговых артерий. Это состояние называется церебральным вазоспазмом и выявляется у 100 % пациентов с САК, как правило, через 3-4 дня после разрыва аневризмы. Вазоспазм обычно длится 1-2 недели (в зависимости от количества излившейся крови). В этой стадии могут развиваться отсроченные (вторичные) ишемические повреждения ткани головного мозга в условиях перенесённой «сосудистой катастрофы», повышенного внутричерепного давления и снижения кровоснабжения [6][7][8][9].

Если пациент выживает, то в последующем у него развивается иммунореактивный воспалительный процесс, затрагивающий стенки артерий, формируются арахноидальные спайки (сращения), кисты, участки глиоза (рубцы на месте омертвевшей мозговой ткани). Все эти процессы нарушают нормальную работу головного мозга, приводят к разобщению функций повреждённых областей. Развивается стойкий неврологический дефицит:

- грубые речевые нарушения в виде невозможности понимать и/или продуцировать речь;

- двигательные нарушения из-за развившихся парезов, параличей (слабости) в мышцах конечностей, мимической мускулатуры;

- нарушения чувствительности до потери способности ощущать боль, прикосновения, холод, тепло на ограниченном участке тела или даже половине тела;

- координаторные нарушения, вплоть до невозможности удерживать равновесие стоя и даже сидя, невозможность выполнять целенаправленные движения;

- когнитивные нарушения – ухудшение памяти, внимания, познавательных способностей.

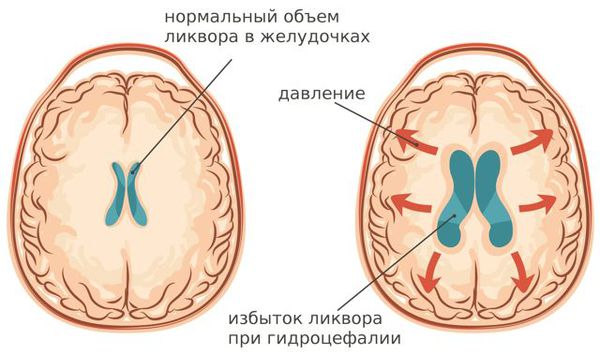

- в отдельных случаях эпилепсия и/или гидроцефалия (избыточное скопление цереброспинальной жидкости в ликворной системе головного мозга).

Впоследствии эти нарушения становится причиной тяжёлой инвалидизации больных, перенёсших массивное субарахноидальное кровоизлияние.

Когда помимо САК возникают внутримозговые и/или внутрижелудочковые кровоизлияния, степень выраженности перечисленных патологических процессов усугубляется и ускоряется за счёт ещё более высокого внутричерепного давления и непосредственного разрушения мозговых структур [4][6].

Классификация и стадии развития аневризма сосудов мозга

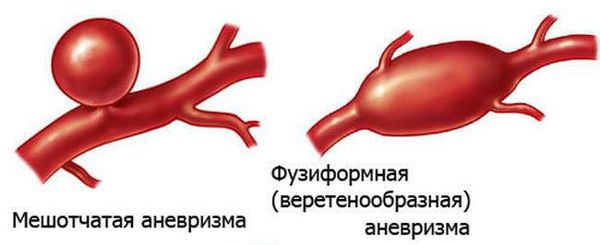

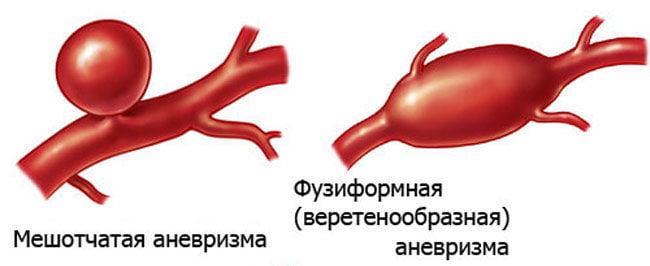

По форме выпячивания стенки сосуда выделяют мешотчатые, веретенообразные (фузиформные) и пузыреобразные аневризмы. Первая разновидность встречается в подавляющем большинстве случаев (50:1) по отношению к другим вариантам.

По величине выделяют аневризмы:

- миллиарные (менее 2-3 мм);

- среднего размера (4-15 мм);

- крупные (16-25 мм);

- гигантские (более 26 мм) [1].

Аневризмы могут иметь один мешок или дополнительные выпячивания (дивертикулы).

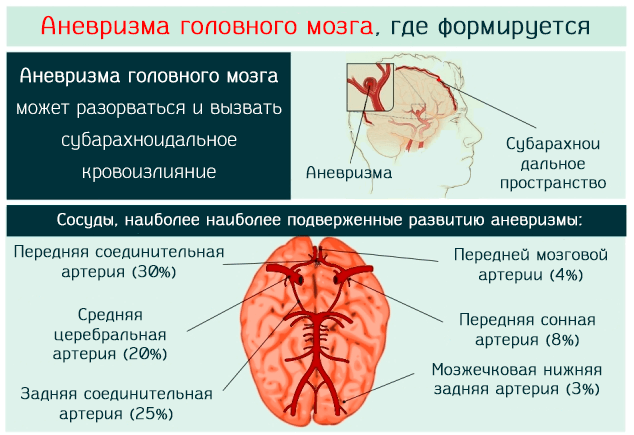

По локализации церебральные аневризмы разделяются в зависимости от несущей артерии:

- Бассейн внутренней сонной артерии (ВСА): передняя мозговая артерия и передняя соединительная артерия (ПМА-ПСоА); сама ВСА; средняя мозговая артерия (СМА).

- Вертебро-базиллярный бассейн (ВББ): развилка базиллярной артерии (БА); задняя нижняя мозжечковая артерия (ЗНМА) [1].

Для классификации тяжести состояния больных с САК и оценки объёма кровоизлияния предложено множество шкал. Основные из них — шкала комы Глазго, шкала Hunt&Hess, шкала Fisher [1][4].

Шкала комы Глазко позволяет оценить степень нарушения сознания — от умеренного оглушения до запредельной комы. Шкала Hunt&Hess даёт представление о тяжести состояния больного с САК на основании выраженности клинической симптоматики и неврологических нарушений — от 1 до 5 баллов. Шкала Fisher позволяет оценить риски развития вазоспазма, основываясь на количестве крови в подоболочечных пространствах головного мозга при САК (определяется при компьютерной томографии).

Стадии САК:

- Острейшая (первые 72 часа с момента разрыва аневризмы). Самая яркая симптоматика в виде головной боли, тошноты, рвоты, угнетения сознания, повышения артериального давления (АД), температуры тела, неврологических нарушений — парезов (снижения силы мышц), речевых расстройств и т. д.

- Острая (4-14 суток). Лизис (растворение) сгустков крови в полости черепа приводит к снижению кровоснабжения головного мозга. На фоне этого у 30 % пациентов ухудшается состояние: усугубляется неврологический дефицит, нарастает степень угнетения сознания, могут декомпенсироваться имеющиеся у больного хронические заболевания сердца, дыхательной системы, ЖКТ (инфаркт, сердечная недостаточность, бронхит, пневмония, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.), вплоть до таких грозных осложнений, как тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА).

- Подострая (15-21 день). Состояние больного, как правило, стабилизируется: регрессирует вазоспазм, ликворные пространства санируются от крови, степень выраженности головной боли уменьшается, проясняется сознание, частично или полностью регрессируют неврологические нарушения.

- Холодная (>21 дня). Состояние пациентов становится удовлетворительным или близким к этому. Большая часть симптоматики, характерной для первых трёх стадий, исчезает, изредка может возобновляться умеренная головная боль, общая слабость, утомляемость.

Осложнения аневризма сосудов мозга

Если у пациента есть церебральная аневризма, в 99-100 % случаев в течение жизни она разорвётся. Однако кто-то может прожить с этой патологией до глубокой старости, а у кого-то «сосудистая катастрофа» может произойти в молодости. В любом случае разрыв аневризмы сопровождается острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по геморрагическому типу в виде субарахноидального, субарахноидально-паренхиматозного или самого тяжёлого — субарахноидально-паренхиматозно-вентрикулярного кровоизлияния, когда излившаяся кровь буквально разрывает нежную ткань мозга и раздавливает его структуры по внутренней поверхности костей черепа [1][4].

Осложнения аневризматического ОНМК могут иметь различную степень тяжести. Они зависят от калибра несущей аневризму артерии, её функциональной значимости в кровоснабжении мозга и объёма кровоизлияния. Самое угрожающее осложнение из всех — повторный разрыв аневризмы. Происходит он, как правило, в первые несколько дней после первого разрыва, когда сгусток в области дефекта аневризмы еще «рыхлый» и легко размывается потоком крови, зачастую под повышенным давлением. В 70-80 % случаев это осложнение является фатальным. Небольшой процент пациентов, переживших неоднократные разрывы церебральных аневризм — глубокие инвалиды с грубыми неврологическими нарушениями.

Второе осложнение, встречающееся в 100 % случаев при разрыве аневризмы — церебральный вазоспазм (ангиоспазм). Как упоминалось ранее, это стойкое сужение мозговых артерий из-за воздействия на их стенку продуктов лизиса (распада) сгустков крови [3][9].

У 20-30 % пациентов с однократным разрывом аневризмы ангиоспазм приводит к ишемии и инфаркту участков головного мозга, кровоснабжаемых спазмированными артериями. При повторном разрыве аневризмы этот показатель выше (встречается у 40-50 % пациентов) [1].

Острая окклюзионная гидроцефалия — осложнение, возникающее из-за блокирования путей циркуляции ликвора кровяными сгустками. Встречается в 17-20 % случаев аневризматических САК. При этом состоянии быстро увеличивается объём ликвора во внутренних полостях мозга, прогрессивно повышается внутричерепное давление, ухудшается и без того нарушенный мозговой кровоток. В дальнейшем из-за спаечного процесса в арахноидальных пространствах головного мозга и в области так называемых пахионовых грануляций может сформироваться арезорбтивная гидроцефалия. При этом состоянии нарушается естественный процесс всасывания ликвора [3].

Другие возможные осложнения — декомпенсация сердечной деятельности, отёк лёгких, пневмония, ТЭЛА, инфекция мочевыводящих путей, пролежни, желудочно-кишечные кровотечения и многое другое. Разрыв церебральной аневризмы способствует обострению или рецидиву уже имеющейся у больного хронической патологии [3].

Диагностика аневризма сосудов мозга

Когда в лечебное учреждение поступает пациент с подозрением на САК, его обязательно осматривает дежурный невропатолог. Если сознание больного сохранено и не страдают речевые и когнитивные функции, врач выясняет жалобы пациента, анамнез заболевания (этапы развития болезни). Спрашивает о ранее перенесённых или имеющихся хронических заболеваниях, о принимаемых лекарственных средствах, тщательно оценивает неврологический статус, так как уже на этом этапе можно предположить, какой отдел головного мозга пострадал в наибольшей степени. Также назначается ряд стандартных диагностических мероприятий: измеряется артериальное давление, насыщение крови кислородом, регистрируется электрокардиограмма, проводится забор крови для общеклинических анализов и т. д. Таким пациентам всегда назначается один из методов нейровизуализации — компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Это стандарт [1][4][5].

В связи с доступностью, высокой скоростью обследования, специфичностью и чувствительностью метода, КТ предпочтительнее МРТ. МРТ в режиме ангиографии (МРА сосудов головного мозга) весьма полезна в плановых ситуациях, когда врачи только подозревают у пациента наличие сосудистой патологии головного мозга.

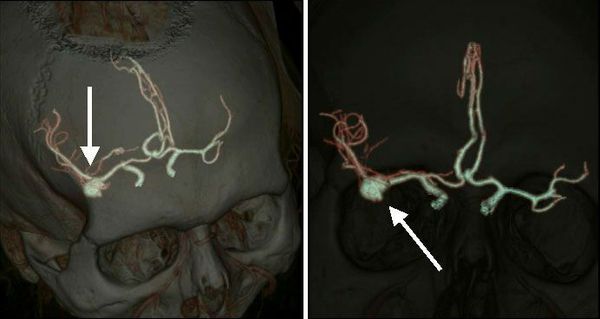

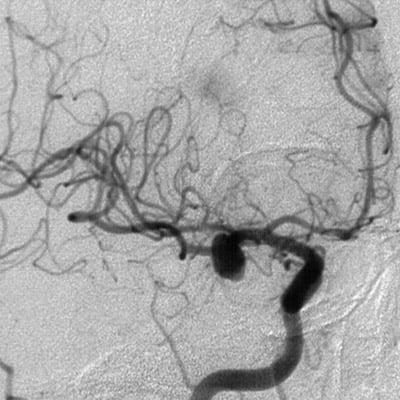

При выявлении признаков САК проводят ангиографическое обследование:

- КТ-ангиографию с внутривенным введением йодсодержащего контрастного вещества;

- церебральную ангиографию, когда под контролем рентгеновского излучения с помощью проводника, как правило, через бедренную артерию достигаются и контрастируются артерии головного мозга в режиме реального времени [1][5].

Перечисленные методы инструментальной диагностики дают исчерпывающую информацию о локализации, форме и размерах аневризмы. Также исследования позволяют оценить анатомию артерий в области выявленной патологии для последующего планирования хирургической тактики. Для осмотра рассматриваемой категории пациентов обязательно привлекается нейрохирург, при тяжёлом состоянии больного — реаниматолог.

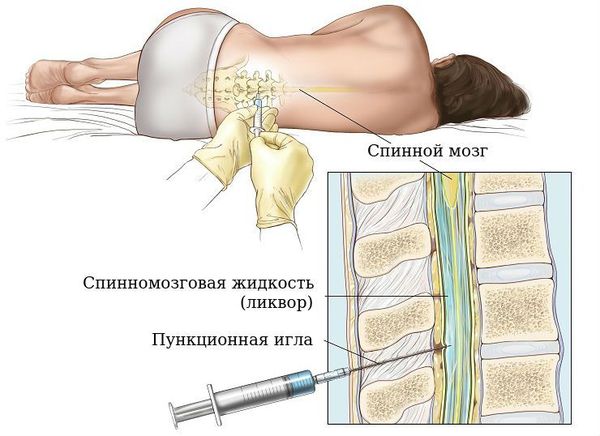

Когда источник САК не верифицирован (примерно у 5 % больных), выполняют также люмбальную пункцию — прокол мягких тканей в области поясничного отдела позвоночника с целью получения спинномозговой жидкости. Это необходимо для подтверждения наличия примеси крови в субарахноидальных пространствах (т. е. наличия САК) [1][5]. Люмбальную пункцию применяют и в тех случаях, когда нет возможности провести КТ, МРТ или ангиографию.

Для оценки степени выраженности спазма церебральных артерий назначается ультразвуковое сканирование сосудов шеи и головы. Это обследование позволяет прогнозировать ранние осложнения церебрального ангиоспазма и корректировать терапию.

Помимо перечисленного, пациентам с аневризматическим САК (особенно пожилым) дополнительно назначают обследование внутренних органов (сердца, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др.) с целью своевременного выявления и лечения сопутствующей патологии, которая может осложнить и без того тяжёлое состояние больного [5][6].

Лечение аневризма сосудов мозга

Имея представление о выпячивании стенок церебральных артерий, логично предположить, что главным принципом лечения аневризмы головного мозга является её выключение из общего кровотока. Звучит довольно просто: перекрыть просвет аневризмы, устранив таким образом угрозу разрыва. Но в действительности всё намного сложнее.

Сосуды головного мозга находятся глубоко в черепе, делясь на ветки, проникают в мозг и окутывают его поверхность. В сочетании с высокой функциональной значимостью церебральных артерий этот фактор значительно осложняет и порой делает невозможным полное выключение аневризмы, особенно при сложных формах аневризматического мешка.

Существуют два принципиально разных метода хирургического лечения пациентов с аневризмами церебральных артерий: открытый или прямой (т. е. через трепанацию черепа) и эндоваскулярный (изнутри артерии под рентген-контролем). Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

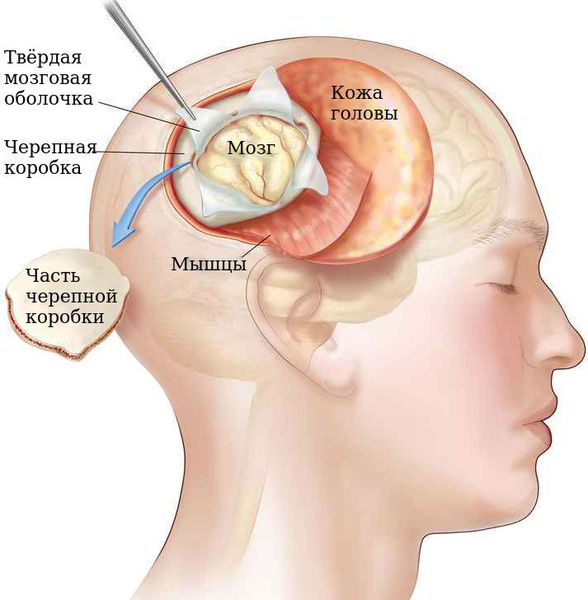

В случае открытой операции первым этапом рассекаются мягкие ткани свода черепа, выполняется трепанация (вскрытие полости черепа). У пациентов в острейшем, остром и подостром периодах САК размер трепанационного окна, как правило, достигает больших размеров. У больных с «немыми» и «холодными» аневризмами, когда с момента разрыва прошло более трёх недель, допустимо использование малотравматичных keyhole-доступов (дословно — «замочная скважина») с размером трепанации до 2,5-3,0 см [11].

Проникая в полость черепа, нейрохирург с помощью операционного микроскопа и микроинструментов вскрывает оболочки мозга, опорожняет субарахноидальные цистерны (участки расширения субарахноидального пространства в области расхождения паутинной и мягкой мозговых оболочек), вымывая оттуда ликвор вместе со сгустками крови. В результате этого уменьшается степень выраженности и распространённости вазоспазма.

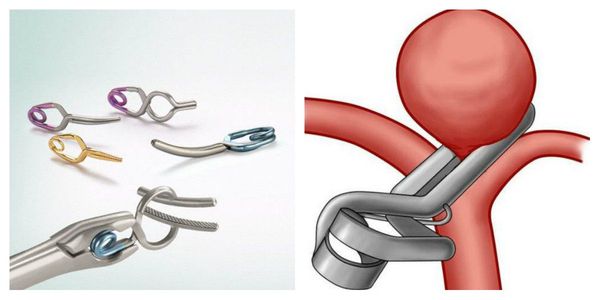

В последующем освобождаются пути ликворотока, что уменьшает риски развития гидроцефалии. Затем начинается деликатная диссекция (обнажение) мозговых артерий и поэтапный подход к аневризме по артерии, на которой она расположена. В случае мешотчатой конфигурации аневризмы выделяется её шейка (т. е. самое основание). Завершающим этапом операции является наложение сосудистого клипса, который пережимает просвет аневризмы и прекращает в ней ток крови. Сосудистые клипсы сделаны из сплава медицинского титана, они представляют собой зажимы, подобные маленьким прищепкам.

Описание открытого метода хирургического лечения дано в общих чертах. На практике каждая операция у таких больных по-своему уникальна и требует от хирурга применения большого количества навыков и методик. Преимуществами открытой операции являются визуальный контроль и возможность в большинстве случаев полностью перекрыть аневризму, не оставляя пришеечных участков (зоны роста новой аневризмы). Также в ходе вмешательства удаляется кровавый ликвор, имеется возможность удаления внутримозговых гематом при их наличии. Все это облегчает течение послеоперационного периода. Недостатки отрытой операции — травматичность, риск воспалительных осложнений [2][4][5][10][13].

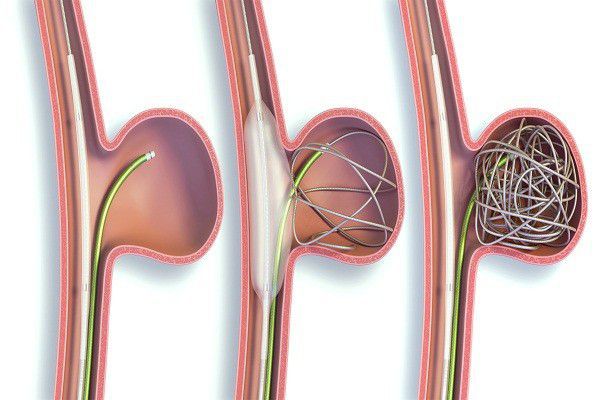

При эндоваскулярном методе пунктируется (прокалывается) бедренная артерия, в неё устанавливается интродьюсер (порт), через который вводятся проводники для дальнейшего продвижения их точно к месту расположения аневризмы. На всех этапах такой операции в артерию подаётся рентгенконтрастное вещество, благодаря чему на экране ангиографа (специального рентген-аппарата) контролируется положение проводников и анатомия артерий. Достигнув аневризмы, рентген-ангиохирург вводит в просвет аневризматического мешка платиновые микроспирали, которые, скручиваясь, формируют клубок и плотно заполняют аневризму. Также при таких операциях используются сосудистые стенты, зафиксированные на баллонах. Стент фиксируется внутри сосуда и «выключает» аневризму из кровотока, принимая на себя давление крови.

Преимущества этого вида хирургического лечения:

- малая инвазивность (нет необходимости делать травматичную трепанацию черепа);

- возможность достичь аневризмы практически любой локализации.

Недостатки: высокая стоимость расходных материалов (спиралей, стентов и т. д.), меньший процент радикального выключения аневризмы в сравнении с открытым способом, труднодоступность данного вида операций (проводятся преимущественно в крупных нейрохирургических клиниках федерального уровня) [3][4][5][13].

Лекарства

Медикаментозного лечения аневризмы сосудов головного мозга не существует. Аневризма — это в большинстве случаев мешковидное выпячивание стенки сосуда. Каким-либо из препаратов устранить этот дефект стенки не представляется возможным. Другое дело, проводить мероприятия по снижению риска разрыва аневризмы (проводить адекватное лечение гипертонической болезни, исключить вредные привычки, наблюдаться у специалистов, проводить контрольные обследования и т. д.).

Принципы оказания первой помощи при разрыве аневризмы

В случае возникновения у человека симптоматики субарахноидального кровоизлияния (которая описывалась ранее), следует незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи и кратко описать оператору основные симптомы. Во время ожидания приезда скорой больного необходимо уложить на ровную поверхность в положении с приподнятой на 30 градусов верней частью тела (чтобы голова была выше уровня сердца) — для улучшения венозного оттока от головного мозга. Также следует обеспечить максимальный приток кислорода (освободить дыхательные пути, расстегнуть одежду). На область проекции сонных артерий (передне-боковая поверхность шеи) приложить холод (любые имеющиеся под рукой охлаждённые предметы, в т.ч. из холодильника) – для обеспечения рефлекторного сужения сосудов и ускорения процессов свёртывания крови. Если больной без сознания и возникла рвота, повернуть его на бок и предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути.

Можно ли полностью вылечить аневризму сосудов головного мозга

Современные методы хирургического лечения аневризм головного мозга (как эндоваскулярные, так и прямые хирургические операции) в подавляющем числе случаев позволяют добиться полного выключения аневризмы из кровотока.

Реабилитация после операции

Реабилитация пациентов, перенесших операцию по выключению аневризмы сосудов головного мозга, проводится в различном объёме и зависит это от того в остром периоде кровоизлияния или вне разрыва оперирован больной, имелись ли осложнения во время операции или в раннем операционном периоде.

В зависимости от выраженности неврологических нарушений (расстройства речи, нарушения двигательной сферы и т.д.), назначаются занятия с логопедом, с инструктором ЛФК, массажистом и т. д. Одновременно с этими мероприятиями, как правило, назначаются медикаментозные препараты из группы ноотропов, сосудисто-метаболический комплекс с целью обеспечения максимального улучшения и восстановления утраченных функций головного мозга.

Может ли аневризма сосудов головного мозга развиться повторно

К сожалению, даже после успешно выполненной операции по выключению аневризмы сосудов головного мозга из кровотока есть риск возникновения новой аневризмы в том же месте. Это связано с тем, что стенка сосуда, на котором образовалась аневризма порой изменена не только в области самого выпячивания (аневризмы), а имеет неполноценную структуру в смежных к аневризме отделах. Также имеет значение степень выключения аневризмы во время операции, т. к. сохранение даже небольшого фрагмента шейки аневризмы может в последующем привести к формированию выпячивания в этом заведомо слабом месте сосуда.

Применяются ли народные средства

Народные средства для лечения аневризмы головного мозга неэффективны. Отсутствие своевременного адекватного лечения при разрыве аневризмы может привести к смерти пациента.

Прогноз. Профилактика

В 15-25 % случаев субарахноидальное кровоизлияние заканчивается смертельным исходом в первые сутки после разрыва аневризмы. Летальность в первый месяц у больных САК достигает 30 %. В первые две недели после разрыва у 15-20 % пациентов аневризма рвётся вновь. В первые полгода с момента САК повторный разрыв аневризмы происходит у 50 % больных с летальностью до 60-80 %. У выживших пациентов зачастую сохраняется грубый неврологический дефицит: речевые, двигательные, чувствительные, координаторные и когнитивные расстройства.

Наиболее благоприятен прогноз в случаях, когда аневризма выявлена до разрыва и есть возможность проведения операции по её закрытию в плановом порядке. Смертность и частота серьёзных осложнений в таком случае не достигает 1-2 %.

Все профилактические мероприятия при данной патологии можно разделить на две группы: профилактика образования аневризм и профилактика их разрыва. Лучшая профилактика разрыва аневризмы — раннее выявление и своевременное лечение этой патологии.

Больным с высоким риском формирования аневризмы (семейный анамнез, врождённые аномалии и т. д.) в качестве профилактики можно рекомендовать мероприятия по снижению или исключению факторов риска из своей жизни [1][4][6][12]:

- контроль артериального давления;

- отказ от курения и приёма алкоголя;

- правильное питание;

- контроль уровня холестерина;

- исключение тяжёлых физических нагрузок;

- снижение стресса.

Аневризмой называют патологическое образование в виде местного расширения кровеносной артерии головного мозга из-за слабой, неэластичной, истонченной сосудистой стенки. Заболевание серьезное, способное привести к смертельному исходу. Оно опасно разрывом сосуда в месте расширения, после чего происходит субарахноидальная или внутримозговая геморрагия.

Аневризма на результатах ангиографии.

До момента криза болезнь может развиваться бессимптомно, иногда давать несильную неврологическую симптоматику, которую легко спутать с другими неопасными болезнями. Зачастую человек не предполагает, что у него в голове «бомба», которая «прячется» годами, но может разорваться в любой момент. После того как сосуд лопается и из него изливается кровь, заполняющая структуры головного мозга, аневризма уже проявляется в полную мощь. Основополагающими признаками произошедшего кровоизлияния являются внезапная жуткая головная боль и потеря сознания. К сожалению, позднее оказание медицинской помощи, как правило, оканчивается трагедией.

Заболевание может возникнуть в любом возрасте, однако чаще встречается у молодых людей (20-45 лет) и лиц среднего возраста (45-60 лет). Общий процент заболеваемости у взрослого населения составляет от 0,3% до 5%, у детей аневризмы – явление очень редкое. По статистике, из-за внезапного кровоизлияния в мозг вследствие аневризм 30%-50% людей погибает, 15%-30% становится инвалидами и только примерно к 20% возвращается относительно нормальная трудоспособность. Да, цифры неутешительные, но при ранней диагностике и своевременном лечении даже такой грозный очаг в головном мозге может быть успешно обезврежен.

Что может повлиять на образование сосудистой аневризмы, каких видов она бывает, как предотвратить трагедию, об этом важно знать абсолютно каждому. Итак, подробно переходим к главному.

Причины развития аневризм

Неблагополучными факторами, увеличивающими риски к тяжелой болезни, являются последствия некоторых патологий и образа жизни, это:

- любые заболевания соединительной ткани (они воздействуют на сосуды, делая их слабыми и неупругими);

- артериальная гипертензия и гипертония (высокое АД усиливает нагрузку на сосудистые образования, приводят к перерастяжению их стенок);

- пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам (под действием токсических веществ ткани сосудов активно разрушаются, что чревато возникновением аневризмы, быстрым увеличением ее объема и стимуляцией разрыва);

- механические повреждения (травмы головы), спровоцировавшие функциональные и дегенеративные изменения в мозговых артериях;

- атеросклеротические и инфекционные явления (менингит, грибковая инфекция, эндокардит и пр.), от которых сильно страдает качество артериального компонента головного мозга;

- внутричерепные новообразования доброкачественной или злокачественной формы (они нарушают прочность сосудистых стенок, могут ускорить разрыв уже существующей аневризмы).

Одна из причин.

В формировании аневризм сосудов головного мозга нередко виноват генетический фактор. Вам и всем членам семьи следует срочно обследоваться, если известно, что кто-то из прямых родственников связан с данным диагнозом.

Классификация аневризм головного мозга

Сосудистые аневризмы головного мозга в нейрохирургии принято классифицировать по локализации, форме, размеру, количеству камер в образовании. Рассмотрим каждый параметр.

- По локальному признаку патологическое выпячивание бывает:

- передней мозговой/соединительной артерии (встречается в 45% случаев);

- внутреннего разделения сонной артерии (в 30%);

- средней мозговой артерии (в 20%);

- вертебробазилярного бассейна (4-5%);

- смешанного вида – поражены одновременно 2 и более отделов сосудистой сети (множественные очаги диагностируется у 10 % пациентов, у остальных же 90% определяется одиночная аневризма).

- По форме аневризматические расширения делят на:

- мешковидные (мешотчатые) – самый распространенный вид формирований (98%), более других склонный к прободению;

- веретенообразные (фузиформные) – менее агрессивный и редкий тип образований, в структуре всех аневризм занимает лишь 2%;

- расслаивающиеся – образуются в межслойном пространстве сосудистой стенки, которое возникло из-за неплотного соединения ее слоев, куда под давлением попадает кровь (в артериях основания мозга развиваются в самых единичных случаях).

- Выпирание артериальной стенки по величине может быть:

- незначительным, или малым – до 4 мм;

- обычным, или средним – 5-15 мм;

- большим – 16-24 мм;

- гигантским – от 25 мм и более.

- По числу камер различают аневризму:

- однокамерную – состоит из одной камеры (типичное строение);

- многокамерную – ее рост происходит с формированием нескольких полостей.

Специалисты установили закономерность развития патологии у взрослых мужчин и женщин. Мужское население в 1,5 раза реже страдает от нее, чем женская популяция. В детском возрасте, напротив, болезнь преобладает немного чаще у мальчиков, чем у девочек (соотношение 3:2). У молодежи эпидемиология одинаковая.

Схематичное изображение очагов в зависимости от расположения.

Симптомы аневризмы сосудов головного мозга

Как мы ранее отметили, в большинстве случаев аневризма клинически не проявляется, пока не наступит острая фаза разрыва. Но при крупных размерах, когда очаг серьезно давит на близлежащие структуры и нарушает передачу нервных импульсов, неврогенные симптомы обычно ощущаются. Поскольку мозговая аневризма ставит под угрозу жизнь человека, ее важно выявить на ранних стадиях, но беда в том, что никому и в голову не приходит обращаться в больницу при отсутствии или минимуме жалоб.

Врачи призывают каждого взрослого человека, тем более в возрасте после 35 лет, хотя бы 1 раз в год проходить диагностику сосудов головного мозга для своего же блага.

Теперь озвучим все возможные клинические признаки, которые в основном начинают тревожить при опасных объемах неразорвавшегося дефекта, когда затронуты черепные нервы:

- боль в области глаз, снижение или затуманенность зрения;

- расстройство слуха (снижение, ощущение шума),

- осиплость голоса;

- онемение, слабость, боль по ходу лицевого нерва, обычно с одной стороны лица;

- мышечный спазм в области шеи (невозможность коснуться подбородком груди);

- судороги скелетных мышц;

- слабость в руке или ноге;

- снижение чувствительности, нарушение тактильного восприятия на отдельных участках кожи;

- проблемы с координацией;

- головокружение, тошнота;

- необоснованная сонливость или, наоборот, бессонница;

- заторможенность движений и мыслительной деятельности.

Чтобы исключить или определить патологию, незамедлительно пройдите целевой медицинский осмотр, если отмечаете у себя хотя бы один симптом!

Последствия нелеченной аневризмы

Если сосуд разрывается, кровь изливается в головной мозг, специфика клинических признаков отличается большей конкретикой и выраженностью. Патогностический сценарий, присущий аневризматическому шоку, следующий:

- внезапная интенсивная головная боль, которая быстро распространяется и доходит до ужасного болевого пика;

- тошнота, многократная рвота;

- угнетение сознания различной продолжительности;

- менингеальный синдром;

- могут возникать судорожные припадки, напоминающие эпилептические;

- иногда повышение общей температуры тела, тахикардия, повышение/снижение АД;

- при массивной геморрагии из-за глубокого торможения в коре головного мозга человек впадает в кому с нарушением функций дыхания.

Тем, кто оказался рядом с таким пострадавшим (простой прохожий, друзья или родные), примите во внимание! От скорости вашей реакции сейчас зависит жизнь человека. Возникновение описанного симптомокомплекса (главные признаки в начале разрыва – первые 3 пункта) – сигнал к немедленному вызову бригады скорой помощи. Квалифицированные врачи окажут на месте адекватную первую помощь больному, отвезут в медучреждение для полного обследования и получения экстренной терапии.

Диагностические мероприятия

Обследование, позволяющее диагностировать аневризму сосудов головного мозга, построено на применении комплексной диагностики. Комплексный подход позволит выявить заболевание, установить его причину, точный участок эпицентра, количество поражений, разновидность, размер, взаимосвязь с мозговыми отделами и другими артериями.

Если говорить не об уже состоявшихся разрывах, а о намерении пациента обследоваться в целях проверки состояния сосудов, визит начинается с обращения к неврологу. Врач, досконально выслушав анамнез пациента, проводит общий физикальный осмотр, включающий:

- пальпацию отдельных частей тела на определение болезненных зон;

- перкуссию, или выстукивание участков тела для определения по характеру звука состояние испытуемых внутренних органов;

- аускультацию, которая помогает услышать ненормальные шумы в области сердца, сонной артерии как косвенный признак аневризмы мозга;

- стандартное измерение давления, позволяющее оценить уровень давления циркулирующей крови по артериям;

- оценку сердечного ритма, частоты дыхания (нередко патологические отклонения данных параметров свидетельствует о дисплазии соединительных тканей, инфекционных процессах);

- неврологические тесты, суть которых заключается в исследовании сухожильных, мышечных, кожных рефлексов, двигательных функций костно-мышечной системы, степень чувствительности в конечностях и туловище, пр.

На основании всех перечисленных методов предварительной оценки состояния поставить диагноз еще невозможно. Все эти способы могут лишь чисто гипотетически указывать на возможное (неточное) наличие данной болезни при обнаружении факторов риска. Поэтому далее специалист выписывает направления на базовые диагностические процедуры – прохождение инструментальных методов визуализации структур головного мозга. Их проводят на специальных аппаратах:

- компьютерной томографии (КТ);

- магниторезонансной томографии (МРТ);

- церебральной ангиографии.

Визуализация КТ.

Стандартная ангиография наиболее выгодна по доступности цены для пациентов, пожелавших пройти первичный профилактический осмотр. Ее точность, конечно, ниже, чем у перспективных КТ и МРТ. Однако и ангиографическое исследование достаточно успешно справляется с задачей выявления аневризм, в том числе дает информацию о локализации, виде и масштабе расширения. Но для больных, поступивших в стационар с признаками разорвавшегося сосуда или давнего кровоизлияния, стандартом диагностики является использование всех указанных процедур. Наряду с ними выполняется электроэнцефалография (ЭЭГ) и транскраниальная допплерография (ТКДГ).

Принципы оказания первой помощи

До прибытия врачей те, кто находится рядом с больным, должны уметь оказать ему элементарную первую помощь. Инструкция срочных мер, направленных на спасение жизни до врачебного визита, понятно изложена далее.

- Уложить пострадавшего на ровную поверхность, голова обязательно должна находиться в возвышенном положении. Высокое положение головы поможет улучшить венозную циркуляцию крови, тем самым предупредить быстрое накопление жидкости в церебральных тканях и отекание мозга.

- Создать условия для хорошего притока свежего воздуха в месте, где произошел клинический инцидент. И крайне значимо освободить шею от стягивающих вещей, например, снять галстук, шейный платок, расстегнуть пуговицы на рубашке и т. п. Такая мера позволит посодействовать поддержанию функций кровообращения и притормозить процесс массовой гибели нервных клеток.

- Если больного человека настиг обморок, следует осуществить проверку дыхательных путей на проходимость. При запрокинутой голове нужно сделать нажатие на лоб с одновременным выдвижением нижней челюсти, захватив снизу подбородок. Открыв рот больного, произвести ревизию ротовой полости (пальцами) на присутствие инородного содержимого, западания языка. Надо извлечь съемные зубные протезы, если они есть. Чтобы человек не захлебнулся рвотными массами, вернуть голову на высокую подушку, повернув ее на бок.

- Для профилактики отека головного мозга и сокращения объемов кровоизлияния важно прикладывать к голове компрессы изо льда (можно использовать замороженные продукты, пакеты со льдом и др.).

- По возможности стоит наблюдать за изменением кровяного давления, используя тонометр, а также прослушивать биение сердца, следить за дыханием. Если в отсутствие врачей человек перестал дышать или его сердце прекратило биться, неотложно начинайте реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). Без них в этой ситуации риск трагического конца огромный.

К сожалению, даже все эти мероприятия не всегда оказываются эффективными после состоявшегося разрыва аневризмы. Смертельный исход у некоторых наступает молниеносно – в первые же минуты. Но без специального медоборудования и профессиональных знаний сложно понять, что творится в организме. Поэтому ценно не терять самообладания и веры в результат. Продолжайте беспрестанно бороться за жизнь, пока больного лично не передадите в руки специалистам.

Операция по удалению аневризмы сосудов головного мозга

Лечебная методика (хирургическая или безоперационная) определяется узкопрофильными докторами индивидуально на основании диагностических данных. При мелких аневризмах, которые не прогрессируют, могут быть предложены консервативные тактики. Их предназначение – уменьшение потенциала роста образования, снижение риска разрыва, купирование неврологических симптомов. Неинвазивная терапия – это обеспечение пациента качественным медикаментозным пособием, оказывающим поддерживающее действие за счет:

- сосудосуживающих средств;

- кардиотоников с антигипертензивным эффектом;

- противоэпилептических препаратов;

- обезболивающих таблеток;

- дофаминолитиков (от рвоты, тошноты).

Маленькие аневризмы, которые не оперируются, требуют постоянного наблюдения. При этом специалисты предупреждают, что избавиться от них консервативно нельзя. Поэтому основной подход в устранении заболевания и его последствий – нейрохирургическое лечение, то есть своеобразная операция на проблемном сосуде головного мозга.

Слева состояние до операции, справа — после.

Выбор вида оперативного вмешательства зависит от показаний, места локализации, целостности, анатомических особенностей аневризмы сосуда, общего состояния пациента, степени угрозы жизни, технических возможностей нейрохирургического центра. Вмешательство может быть выполнено согласно одной из тактик хирургии.

- Эндоваскулярная операция – в полость сосуда (внутрь) чрескожным доступом (без вскрытия черепной коробки) под рентген-контролем вводится микрокатетер для установки сосудистого стента или спирали. Устройства полностью или субтотально «выключают» артерию из кровотока. Со временем аневризма тромбируется и уменьшается в размерах.

- Микрохирургическая (открытая под контролем микроскопа) – выполняется экономная трепанация черепа с последующим выделением несущей артерии и выполнением окклюзии путем наложения клипсы у основания шейки аневризмы. Клипсирование (сверху сосуда) позволяет пережать аневризматическую шейку, чем исключить из кровотока сосудистый дефект и свести к предельному минимуму вероятность его разрыва.

Видео как проходит операция по эндоваскулярному лечению нейрососудистой аневризмы головного мозга:

И лечебно-профилактические операции, и вмешательства по поводу разорванной аневризмы – сложнейший интраоперационный процесс, требующий величайшего опыта от микрохирурга, изумительного владения новыми нейрохирургическими технологиями, безупречной комплектации операционного блока.

Видео открытой операции по удалению:

Чехия — одно из немногих в мире государств, где приемы миниинвазивной современной нейрохирургии мозга освоены и отточены в совершенстве, послеоперационное ведение пациентов на высоте. Чешские нейрохирурги проводят ювелирной точности манипуляции даже в труднодоступных местах мозга, не прибегая к агрессивным открытым приемам. На заметку скажем, что стоимость нейрохирургических операций и реабилитации в Чехии в разы ниже, чем в Германии и Израиле.

Аневризмы сосудов головного мозга (Церебральная аневризма)

Аневризмы сосудов головного мозга — это патологические локальные выпячивания стенок артериальных сосудов мозга. При опухолеподобном течении аневризма сосудов головного мозга имитирует клинику объемного образования с поражением зрительного, тройничного и глазодвигательных нервов. При апоплексическом течении аневризма сосудов головного мозга проявляется симптомами субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния, внезапно возникающими в результате ее разрыва. Аневризма сосудов головного мозга диагностируется на основании данных анамнеза, неврологического осмотра, рентгенографии черепа, исследования цереброспинальной жидкости, КТ, МРТ и МРА головного мозга. При наличии показаний аневризма сосудов головного мозга подлежит хирургическому лечению: эндоваскулярной окклюзии или клипированию.

Общие сведения

По некоторым данным, аневризма сосудов головного мозга имеется у 5% населения. Однако зачастую она протекает бессимптомно. Увеличение аневризматического расширения сопровождается истончением его стенок и может привести к разрыву аневризмы и геморрагическому инсульту. Аневризма имеет шейку, тело и купол. Шейка подобно стенке сосуда характеризуется трехслойным строением. Купол состоит только из интимы и является наиболее слабым местом, в котором аневризма сосудов головного мозга может разорваться. Наиболее часто разрыв наблюдается у пациентов в возрасте 30-50 лет. По данным статистики именно разорвавшаяся аневризма обуславливает до 85% нетравматических субарахноидальных кровоизлияний (САК).

Аневризмы сосудов головного мозга

Причины аневризмы

Врожденное выпячивание сосудов головного мозга является следствием аномалий развития, приводящих к нарушению нормального анатомического строения их стенки. Оно часто сочетается с другой врожденной патологией: поликистозом почек, коарктацией аорты, дисплазией соединительной ткани, артериовенозной мальформацией головного мозга и т. п.

Приобретенная аневризма сосудов головного мозга может развиться в результате изменений, происходящих в стенке сосуда после перенесенной черепно-мозговой травмы, на фоне гипертонической болезни, при атеросклерозе и гиалинозе сосудов. В отдельных случаях она бывает вызвана заносом в мозговые артерии инфекционных эмболов. Такая аневризма в современной неврологии носит название микотической. Формированию патологии способствуют такие гемодинамические факторы, как неравномерность кровотока и артериальная гипертензия.

Патогенез

Аневризма сосудов головного мозга является следствием изменения в строении сосудистой стенки, которая в норме имеет 3 слоя: внутренний — интиму, мышечный слой и наружный — адвентицию. Дегенеративные изменения, недоразвитие или повреждение одного или нескольких слоев сосудистой стенки приводят к истончению и потере эластичности пораженного участка стенки сосуда. В результате в ослабленном месте под давлением тока крови происходит выпячивание сосудистой стенки, образуется аневризма. Наиболее часто выпячивание локализуется в местах разветвления артерий, поскольку там оказываемое на стенку сосуда давление наиболее высоко.

Классификация

По своей форме аневризма сосудов головного мозга бывает мешотчатая и веретенообразная. Причем первые встречаются намного чаще, в соотношении примерно 50:1. В свою очередь мешотчатая форма может быть одно- или многокамерной. По локализации выделяют аневризму передней мозговой артерии, средней мозговой артерии, внутренней сонной артерии и вертебро-базилярной системы. В 13% случаях наблюдаются множественные аневризмы, располагающиеся на нескольких артериях. Существует также классификация по величине. Согласно ей выделяют аневризмы :

- милиарные — размером до 3 мм

- малые — до 10 мм

- средние — 11-15 мм

- большие — 16-25 мм

- гигантские — более 25 мм.

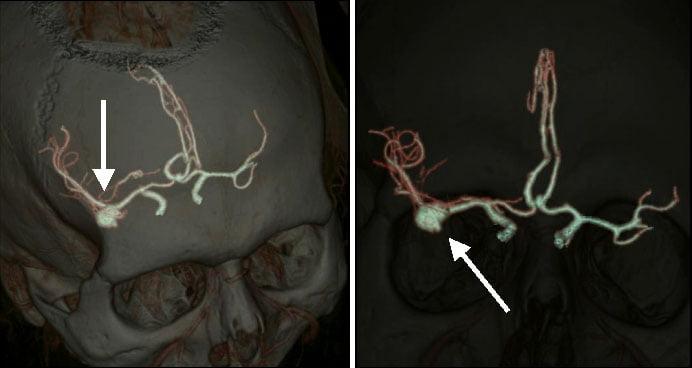

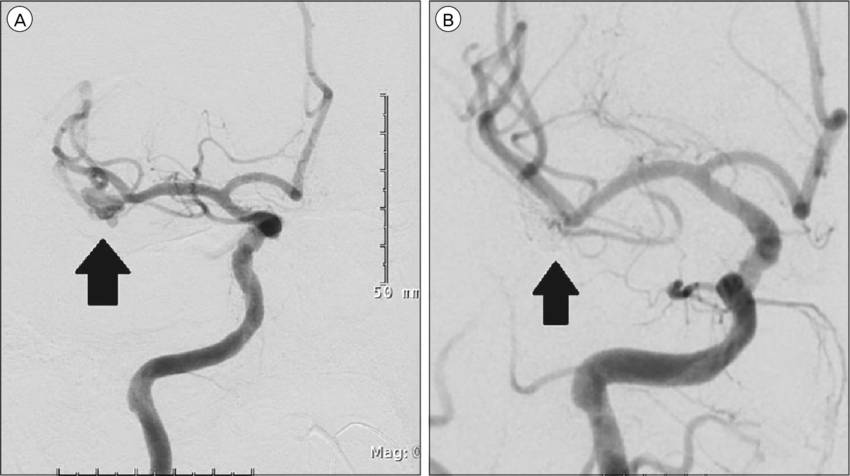

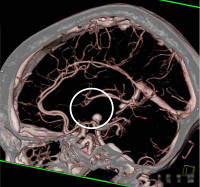

МР-ангиография сосудов головного мозга. Мешотчатая аневризма правой средней мозговой артерии.

Симптомы церебральной аневризмы

По своим клиническим проявлениям патология может иметь опухолеподобное или апоплексическое течение. При опухолеподобном варианте аневризма сосудов головного мозга прогрессивно увеличивается и, достигая значительных размеров, начинает сдавливать расположенные рядом с ней анатомические образования головного мозга, что приводит к появлению соответствующих клинических симптомов. Опухолеподобная форма характеризуется клинической картиной внутричерепной опухоли. Наиболее часто выявляется в области зрительного перекреста (хиазмы) и в кавернозном синусе.

Аномалия сосудов хиазмальной области сопровождается нарушениями остроты и полей зрения; при длительном существовании может привести к атрофии зрительного нерва. Аневризма сосудов головного мозга, располагающаяся в кавернозном синусе, может сопровождаться одним из трех синдромов кавернозного синуса, представляющих собой сочетание пареза III, IV и VI пары ЧМН с поражением различных ветвей тройничного нерва. Парез III, IV и VI пары клинически проявляется глазодвигательными нарушениями (ослаблением или невозможностью конвергенции, развитием косоглазия); поражение тройничного нерва — симптомами тройничной невралгии. Длительно существующая может сопровождаться деструкцией костей черепа, выявляемой при проведении рентгенографии.

Зачастую заболевание имеет апоплексическое течение с внезапным появлением клинических симптомов в результате разрыва аневризмы. Лишь изредка разрыву аневризмы предшествуют головные боли в лобно-глазничной области.

Разрыв аневризмы

Первым симптомом разрыва является внезапная очень интенсивная головная боль. Вначале она может носить локальный характер, соответствующий месту расположения аневризмы, затем становится диффузной. Головная боль сопровождается тошнотой и многократно повторяющейся рвотой. Возникают менингеальные симптомы: гиперестезия, ригидность затылочных мышц, симптомы Брудзинского и Кернига. Затем происходит потеря сознания, которая может длиться различный период времени. Могут наблюдаться эпилептиформные приступы и психические расстройства от небольшой спутанности сознания до психозов. Субарахноидальное кровоизлияние, возникающее при разрыве аневризматического расширения, сопровождается длительным спазмом расположенных вблизи аневризмы артерий. Примерно в 65% случаев этот сосудистый спазм приводит к поражению вещества головного мозга по типу ишемического инсульта.

Помимо субарахноидального кровоизлияния разорвавшаяся аневризма сосудов головного мозга может вызвать кровоизлияние в вещество или желудочки головного мозга. Внутримозговая гематома наблюдается в 22% случаев разрыва. Кроме общемозговой симптоматики она проявляется нарастающей очаговой симптоматикой, зависящей от локализации гематомы. В 14% случаев разорвавшаяся аневризма становиться причиной кровоизлияния в желудочки. Это наиболее тяжелый вариант развития заболевания, часто приводящий к летальному исходу.

Возникающая при разрыве очаговая симптоматика может носить разнообразный характер и зависит от места локализации аневризмы. При расположеннаи в области бифуркации сонной артерии возникают расстройства зрительной функции. Поражение передней мозговой артерии сопровождается парезами нижних конечностей и психическими нарушениями, средней мозговой — гемипарезом на противоположной стороне и нарушениями речи. Локализующаяся в вертебро-базилярной системе аневризма при разрыве характеризуется дисфагией, дизартрией, нистагмом, атаксией, альтернирующими синдромами, центральным парезом лицевого нерва и поражением тройничного нерва. Выпячивание сосудов головного мозга, расположенное в кавернозном синусе, находится за пределами твердой мозговой оболочки и поэтому ее разрыв не сопровождается кровоизлиянием в полость черепа.

Диагностика

Достаточно часто заболевание характеризуется бессимптомным течением и может быть выявлена случайным образом при обследовании пациента в связи с совершенно другой патологией. При развитии клинических симптомов диагностика осуществляется неврологом на основании данных анамнеза, неврологического осмотра пациента, рентгенологических и томографических обследований, исследования цереброспинальной жидкости.

Неврологический осмотр позволяет выявить менингеальные и очаговые симптомы, на основании которых можно поставить топический диагноз, т. е. определить место локализации патологического процесса. Интсрументальная диагностика включает:

- Рентгенографию. Рентгенография черепа помогает обнаружить петрифицированные аневризмы и деструкцию костей основания черепа. Более точную диагностику дает проведение КТ и МРТ головного мозга.

- Ангиографию. Церебральная ангиография позволяет установить расположение, форму и размеры аневризмы. В отличие от рентгенологической ангиографии магнитно-резонансная (МРА) не требует введения контрастных веществ и может проводиться даже в остром периоде разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Она дает двухмерное изображение поперечного сечения сосудов или их объемное трехмерное изображение.

КТ-ангиография головного мозга (3D-реконструкция). Аневризматическое расширение левой средней мозговой артерии

- Люмбальную пункцию. При отсутствии более информативных способов диагностики разорвавшаяся аневризма сосудов головного мозга может быть диагностирована путем проведения люмбальной пункции. Обнаружение крови в полученной цереброспинальной жидкости свидетельствует о наличие субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния.

В ходе диагностики опухолеподобная аневризма сосудов головного мозга должна быть дифференцирована от опухоли, кисты и абсцесса головного мозга. Апоплексическая аневризма сосудов головного мозга требует дифференцировки от эпилептического приступа, транзиторной ишемической атаки, ишемического инсульта, менингита.

Лечение церебральной аневризмы

Пациенты, у которых аневризма сосудов головного мозга имеет небольшие размеры, должны постоянно наблюдаются у невролога или оперирующего нейрохирурга, поскольку такая аневризма не является показанием для хирургического лечения, но нуждается в контроле за ее размерами и течением. Консервативные терапевтические мероприятия при этом направлены на предупреждение увеличения размеров аневризмы. Они могут включать нормализацию артериального давления или сердечного ритма, коррекцию уровня холестерина крови, лечение последствий ЧМТ или имеющихся инфекционных заболеваний.

Оперативное лечение направлено на предотвращение разрыва аневризмы. Его основными методами являются клипирование шейки аневризмы и эндоваскулярная окклюзия. Может применяться стереотаксическая электрокоагуляция и искусственное тромбирование аневризмы при помощи коагулянтов. В отношении сосудистых мальформаций производят радиохирургическое или транскраниальное удаление АВМ.

Разорвавшаяся аневризма сосудов головного мозга является неотложным состоянием и требует консервативного лечения аналогичного лечению геморрагического инсульта. По показаниям проводят хирургическое лечение: удаление гематомы, ее эндоскопическую эвакуацию или стереотаксическую аспирацию. Если аневризма сосудов головного мозга сопровождается кровоизлиянием в желудочки производят вентрикулярное дренирование.

Прогноз

Прогноз заболевания зависит от места, где располагается сосудистое выпячивание, от его размеров, а также от наличия патологии, ведущей к дегенеративным изменениям сосудистой стенки или гемодинамическим нарушениям. Не увеличивающаяся в размерах церебральная аневризма может существовать в течение всей жизни пациента не вызывая каких-либо клинических изменений. В случае разрыва 30-50% пациентов погибают, у 25-35% остаются стойкие инвалидизирующие последствия. Повторное кровоизлияние наблюдается у 20-25% пациентов, летальность после него составляет достигает 70%.

Аневризмы сосудов головного мозга — лечение в Москве

Аневризма сосудов головного мозга

Внутричерепная аневризма представляет собой наполняемое кровью и постоянно увеличивающееся образование на сосуде головного мозга. При этом оно оказывает давление на соседние ткани и нервные окончания. Наиболее опасным осложнением этой патологии является разрыв аневризмы, при котором кровь попадает в мозговые ткани. Внутричерепное кровоизлияние может повлечь за собой развитие различных патологий нервной системы, а также инсульт и даже смерть.

Опасность аневризмы сосудов головного мозга заключается в том, что она может находиться в любой его области. Поэтому для ее выявления требуется комплексное и качественное обследование.

При первых же подозрениях на наличие аневризмы назначается компьютерная томография или магнитно-резонансная ангиография. КТ проводится для подтверждения диагноза и выявления кровоизлияний. МРА позволяет получить точное изображение сосудов головного мозга, по которому определяются размеры патологий, вероятность их разрыва и наличие кровоизлияния.

Симптомы внутричерепной аневризмы

К наиболее характерным признакам наличия у пациента аневризмы сосудов головного мозга относятся:

- глазные боли;

- расслабление или онемение мышц лица (одной его стороны);

- «пелена» на глазах;

- онемение;

- постоянно расширенные зрачки;

- внезапные и резкие головные боли;

- потеря сознания;

- тошнота и рвота;

- двоение в глазах или резкое снижение зрения.

На начальном этапе развития аневризма никак себя не проявляет. Первые признаки заболевания появляются, когда она достигает внушительных размеров или разрывается.

Причины развития аневризмы головного мозга

При наличии у пациента хотя бы одного фактора из списка ниже риск развития у него аневризмы резко возрастает:

- врожденные аномалии кровеносных сосудов;

- повышенное кровяное давление;

- сильные травмы головы;

- наличие инфекции;

- атеросклероз;

- наличие опухолевых новообразований;

- вредные привычки;

- наследственная предрасположенность или генетические нарушения.

Лечение аневризмы в «Юнион Клиник»

Современная медицина располагает несколькими способами лечения аневризмы сосудов головного мозга. Наиболее радикальным из них является хирургическое вмешательство. Операция по удалению аневризмы назначается по достижению образованием определенного размера или при развитии сопутствующих заболеваний. Перед этим осуществляется постоянное наблюдение, в ходе которого определяется локализация аневризмы, ее текущий размер и интенсивность роста, вероятность разрыва и тип патологии. Это позволяет подобрать наиболее безопасный и эффективный метод лечения. На его выбор также влияет состояние здоровья пациента, его возраст и наличие сопутствующих осложняющих заболеваний.

Эффективность и безопасность лечения напрямую зависит от своевременной диагностики заболевания, поэтому при появлении первых симптомов аневризмы рекомендуется сразу же пройти комплексное медицинское обследование.

Краткий прайс (руб.)

Пожалуйста, уточняйте цены по телефону (812) 600-67-67

Услуги Union Clinic (цены указаны без учета акции)

| Первичный прием, консультация врача неврологаЗаписаться | 1800р. |

| Повторный прием, консультация врача неврологаЗаписаться | 1800р. |

| Альтернативный прием невролога (по результатам проведенных анализов)Записаться | 2500р. |

| Паравертебральная блокада (с обезболивающими препаратами)Записаться | 3200р. |

| ФармакопунктураЗаписаться | 3000р. |

| Обкалывание суставов (с гомеопатическими средствами)Записаться | 2800р. |

| Блокада 1 зоны позвоночника (с обезболивающими препаратами)Записаться | 1500р. |

| Блокада 1 сустава (с обезболивающими препаратами)Записаться | 2800р. |

| Запись на прием |

Запишитесь на прием по телефону |

«ЮНИОН КЛИНИК» гарантирует полную конфиденциальность Вашего обращения.

О заболевании

Аневризма чаще поражает сосуды, внутри которых кровь течет под высоким давлением – в области их изгибов или участков разветвления. Истончение стенки и высокое давление приводят к увеличению диаметра сосуда, формированию патологического выпячивания. Постепенно оно начинает сдавливать окружающие мозговые структуры, нарушая функции центральной нервной системы.

Описываемая патология является опасной для пациента из-за высокого риска разрыва аневризмы с кровоизлиянием в полость черепа. Разрывы аневризм чаще случаются у женщин в возрасте от 50 до 65 лет.

Виды аневризм сосудов головного мозга

В основе классификации аневризм сосудов головного мозга лежат несколько критериев. В зависимости от формы выпячивание может быть мешкообразным или веретенообразным. Чаще встречается первый тип аневризмы.

В зависимости от размеров выпячивания бывают:

- миллиарными (до 3 мм в диаметре);

- обычного размера (до 15 мм);

- большими (до 25 мм);

- гигантскими (больше 25 мм).

Чем больше аневризма, тем сильнее она сдавливает ткань головного мозга и вызывает более выраженную неврологическую картину. Выпячивания также могут быть одно- или многокамерными, одиночными или множественными, врожденными или приобретенными.

Симптомы аневризм сосудов головного мозга

Опасность выпячиваний стенки артерий кроется в их «тихом» развитии. На ранних этапах пациент может даже не догадываться о наличии серьезной проблемы, поскольку маленькие аневризмы практически не сдавливают ткани головного мозга и не вызывают неприятных ощущений.

Клиническая картина проявляется на более поздних стадиях болезни. Первыми сигналами о проблеме могут служить:

- стойкие головные боли в определенной области;

- нарушение зрения, боль в области глаз и головы;

- изменение двигательных функций конечностей (пациент внезапно может «разучиться» держать ложку или у него резко портится почерк);

- нарушение тактильной и болевой чувствительности ног;

- судорожные припадки;

- онемение мышц лица, невозможность улыбнуться, внезапное нарушение дикции.

Эти признаки указывают на сдавливание тканей головного мозга. Развивается неврологический дефицит, который должен стать безотлагательным поводом для обращения за помощью к неврологу.

Если болезнь прогрессирует, аневризма может разорваться. Это состояние уже напрямую угрожает жизни пациента. Симптомами разрыва являются:

- внезапно возникшая интенсивная головная боль, которая плохо поддается медикаментозной коррекции;

- светобоязнь;

- тошнота, рвота;

- двоение в глазах;

- потеря сознания;

- интенсивные судороги.

При возникновении у человека описанных симптомов нужно вызывать бригаду скорой помощи.

Причины аневризмы сосудов головного мозга

Аневризмы сосудов головного мозга могут быть врожденными или приобретенными. В первом случае заболевание возникает на фоне уже имеющейся аномалии развития одной из стенок артерии. Это может способствовать повреждению внутренней оболочки сосуда с образованием выпячивания даже в молодом возрасте, являться одним из проявлений ряда заболеваний (синдрома Марфана, Рандю-Ослера, Элерса-Данлоса).

Приобретенные аневризмы могут быть следствием:

- травмы головы и головного мозга;

- гипертонической болезни;

- инфекции;

- онкологического заболевания внутричерепных структур;

- зависимости от наркотических средств;

- атеросклеротического поражения внутренней поверхности артерий.

Провоцирующими факторами заболевания выступают постоянные стрессы и тяжелые физические нагрузки. Они вызывают повышение давления в сосудах головы, увеличивая риск их механического повреждения.

Диагностика аневризмы сосудов головного мозга

Выявление патологических выпячиваний артерий головного мозга – не всегда простая задача, особенно если пациент фактически не ощущает никакого дискомфорта. В таких случаях заболевание будет выявлено случайно, при профилактическом осмотре или обследовании в связи с подозрением на иную патологию.

Чтобы диагностировать аневризму при наличии у пациента жалоб и объективных симптомов неврологического дефицита, невролог назначит следующие инструментальные методы диагностики:

- компьютерную томографию или КТ – процедура чаще используется для определения уже состоявшегося разрыва сосуда со сформировавшимся кровоизлиянием в ткани мозга;

- магнитно-резонансную томографию (МРТ);

- ангиографию сосудов головного мозга – метод позволяет оценить размер, локализацию и особенности строения патологического выпячивания.

Если подозревается субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы, невролог проведет люмбальную пункцию для оценки состава спинномозговой жидкости.

Методы лечения аневризмы сосудов головного мозга

Лечение пациентов с поражением внутричерепных артерий всегда носит комплексный характер. Невролог оценивает факторы риска, которые преимущественно влияют на больного. На основании полученных данных специалист назначает препараты, которые воздействуют на механизмы развития вторичной аневризмы и способствуют стабилизации состояния человека.

Для предотвращения разрыва аневризмы пациенту рекомендовано радикальное лечение – плановая операция. Экстренное вмешательство показано при разрыве аневризмы.

Консервативная терапия

В рамках этого направления чаще всего используются:

- обезболивающие средства;

- гипотензивные медикаменты для контроля АД;

- противосудорожные препараты;

- средства для снижения концентрации холестерина в крови.

Консервативная терапия дополняет хирургическую операцию и способствует предупреждению рецидивов при наличии факторов риска.

Хирургическое лечение аневризмы сосудов головного мозга

Оптимальный метод лечения аневризмы – ее исключение из кровотока хирургическим путем. Это устраняет риск разрывов и негативные для центральной нервной системы последствия. Предпочтительный метод – эндоваскулярная хирургия. Нейрохирург пунктирует бедренную артерию, вводит в нее тонкий проводник (интродьюсер) до непосредственно сосуда с аневризмой, и уже локально при помощи миниатюрных инструментов заполняет аневризму платиновой микроспиралью или устанавливает в поврежденный участок артерии стент укрепляющий сосудистую стенку, после чего извлекает из артерий инструментарий. Все манипуляции проводятся не вслепую – врач наблюдает за происходящим через монитор специального рентген-аппарата.

Реже используют открытые вмешательства на мозге. Нейрохирург выполняет трепанацию черепа, рассекает оболочки мозга, достигает пораженного аневризмой кровеносного сосуда и с помощью микроинструментов выполняет необходимые манипуляции – иссекает выпячивания, перевязывает их с двух сторон или коагулирует, затем ушивает поврежденные ткани и закрывает трепанационное отверстие собственной костью пациента. Размер этого отверстия варьируется в широких пределах в зависимости от клинической ситуации. Выбор конкретного варианта лечения зависит от индивидуальных особенностей каждого клинического случая.

Профилактика аневризмы сосудов головного мозга

Специфической профилактики аневризм не существует. Рекомендовано контролировать артериальное давление, корректировать показатели холестерина и сахара в крови, избегать воздействия стрессовых факторов и физического перенапряжения.

Пациентам, чьи родственники страдали от подобной проблемы, стоит регулярно проходить комплексные неврологические осмотры для раннего выявления возможной патологии.

Реабилитация после операции

Восстановительный период после хирургического вмешательства на сосудах головного мозга индивидуален для каждого пациента. В зависимости от тяжести неврологических поражений больные могут оставаться в стационаре от нескольких дней до нескольких недель после операции. Нейрохирург ежедневно проводит перевязки, контролирует самочувствие человека.

Если после лечения сохраняется стойкий неврологический дефицит, пациенту подбирают индивидуальный план реабилитационных мероприятий. Он может включать лечебный массаж, ЛФК, прием медикаментов, санаторно-курортное лечение, физиотерапию.

Крылов В. В., Гусев С. А., Титова Г. П., Гусев А. С. Сосудистый спазм при субарахноидальном кровоизлиянии. Клинический атлас. — М., С. 191.

Лебедев В. В., Куксова Н. С., Крылов В. В., Мятчин М. Ю. Информативность ЭЭГ в остром периоде субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва внутричерепных церебральных аневризм // Вопр. нейрохир. — 1989. — № 5. с. 44—49.

Рекомендательный протокол ведения больных с субарахноидальным кровоизлиянием вследствие разрыва. Аневризм сосудов головного мозга. Авторский коллектив: А. Н. Коновалов, В. В. Крылов, Ю. М. Филатов, Ш. Ш. Элиава, О. Б., Белоусова, В. В. Ткачев, В. Е. Парфенов, Д. В. Свистов Г. И. Антонов, В. А. Лазарев, Н. Е. Иванова, М. А. Пирадов, Т. Н. Пирская, В. Г. Лапатухин, А. А. Скороход, Н. В. Курдюмова, А. Ю. Лубнин, А. М. Цейтлин.

Fisher C.M., Kistler J.P., Davis J.M. The correlation of cerebral vasospasm and amount of subarachnoidal blood deteced by computerized cranial tomography after aneurism rupture // Cerebral arterial spasm – Baltimore, 1980. — Р. 397—408.

Сгееnbегg М. S. Наndbook of Neurosurgery. — New York, 2001.