Подчинительная связь — это грамматическая и смысловая зависимость одного слова или предложения по отношению к другому.

При каждом самостоятельном слове могут быть зависимые слова, составляющие словосочетание с подчинительной связью. Рассмотрим, какие бывают подчинительные словосочетания в русском языке. Приведем примеры подчинительных словосочетаний.

Подчинительная связь существует также между простыми предложениями в составе сложноподчиненного, в котором выделяют главную и зависимую часть.

Как определить подчинительную связь?

Слова в устной и письменной речи сочетаются друг с другом определенным образом и составляют словосочетание. Например, при слове «рисовать» могут быть зависимые слова:

- рисовать картину;

- рисовать красками;

- рисовать быстро.

В составе этих синтаксических единиц имеется главное слово и зависимое. Причём главное слово своими лексическими и грамматическими свойствами диктует какую-то связь с зависимым словом, предопределяет его выбор. От главного слова к зависимому можно задать вопрос:

- писать (что?) письмо;

- любоваться (чем?) пейзажем;

- склонный (к чему?) к анализу.

В этих словосочетаниях налицо грамматическая зависимость одного (подчиненного) слова от другого (главного). Такая зависимость называется подчинительной связью.

Подчинительная связь выражает отношение между синтаксически неравноправными словами или предложениями, одно из которых выступает как главное, другое — как зависимое.

Сравним следующие синтаксические единицы:

- красивый цветок;

- читать книгу;

- девочка читает.

Их функции в речи различны. Сочетание «красивый цветок» называет предмет более конкретно, чем одно слово «цветок». Сочетание «читать книгу» называет действие, которое направлено на предмет (книгу). Но эти словосочетания не передают законченной мысли, как предложение. А сочетание «девочка читает» содержит равноправные слова, которые не связаны подчинительной связью. Они выражают законченную мысль и не являются словосочетанием.

Словосочетания в отличие от предложения не выражают законченной мысли, не имеют интонации сообщения. Они являются строительным материалом, своеобразными «кирпичиками» для предложения, входят в состав предложения. Словосочетания используются для передачи информации только в составе предложения.

За стеной этой ночью бушует сильный ветер.

Выделяем грамматическую основу простого предложения «бушует ветер», в составе которой равноправные слова, — подлежащее и сказуемое. Укажем словосочетания:

- сильный ветер;

- бушует за стеной;

- бушует ночью;

- этой ночью.

Подчинительная связь в словосочетаниях

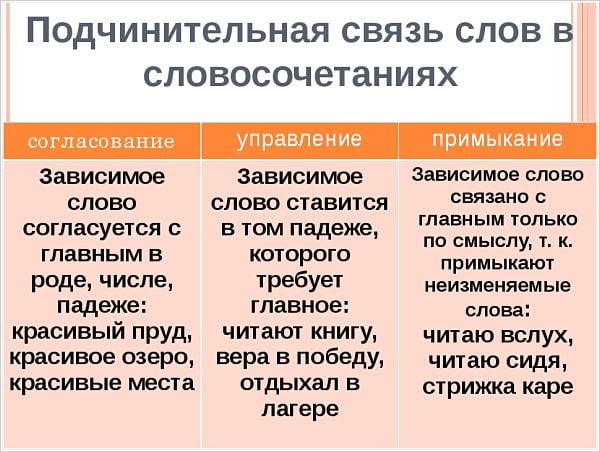

В словосочетаниях составляющие его компоненты могут быть связаны с помощью одного из трех видов подчинительной связи:

- согласования;

- управления;

- примыкания.

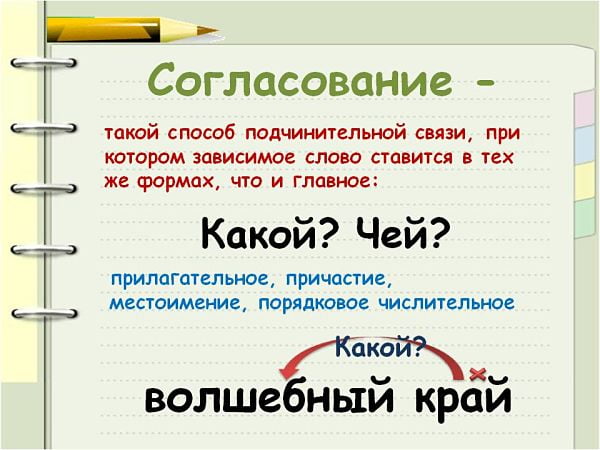

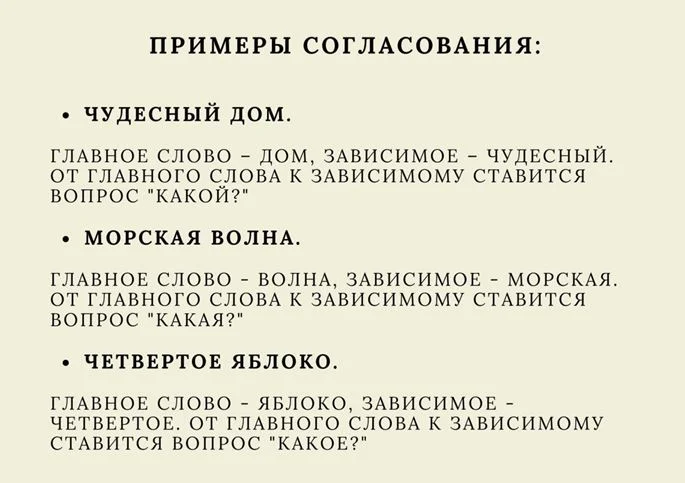

Согласование — это подчинительная связь, при которой зависимое слово принимает такую же форму рода, числа и падежа, что и главное.

Например:

- красное солнце;

- босоногая девчонка;

- зеленое поле;

- осенние дожди;

- твой товарищ;

- вторая ракета;

- до третьих петухов;

- что-то серое;

- на затонувшем корабле;

- среди спеющей пшеницы;

- у древних развалин.

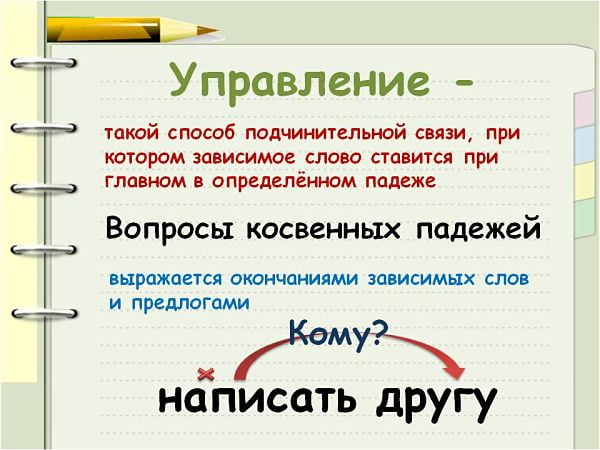

Управление — это подчинительная связь, при которой употребление существительных (местоимений) в форме косвенного падежа (с предлогом или без него) предопределено значением главного слова.

1. В роли главного слова выступает глагол:

- нести сумку;

- открыть дверь;

- слыть чудаком;

- размышлять над проблемой;

- обрадоваться успеху;

- обидеться на шутку;

- подтолкнуть к занятиям спортом;

- предупредить об опасности;

- сомневаться в правильности решения;

2. Главным компонентом словосочетания является имя существительное:

- тень дерева;

- мост через реку;

- альтернатива поездке;

- выбор между семьей и карьерой;

- беспокойство о детях;

- командующий армией;

- тоска по нас.

3. Главным словом является числительное:

- три тополя;

- тринадцать страниц;

- трое друзей;

- шестеро малышей;

- оба ученика.

4. В роли главного слова употребляется наречие:

- правее дома;

- выше крыши;

- слева от постройки;

- наедине с матерью;

- невдалеке от леса.

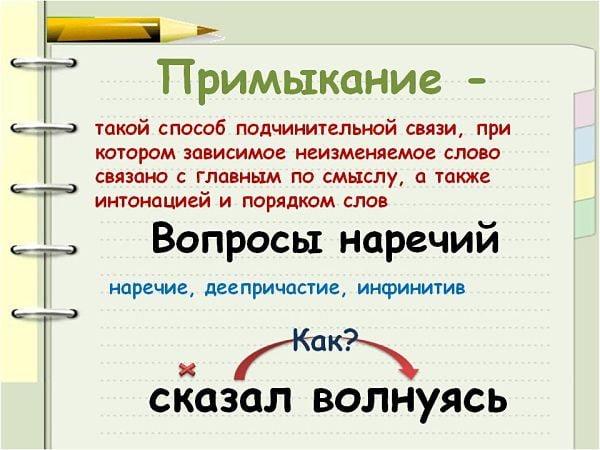

Примыкание — это подчинительная связь, при которой зависимое неизменяемое слово присоединяется к главному слову, выраженному глаголом, именем или наречием.

Например:

- идти напрямую;

- схватиться врукопашную;

- идти вразвалку;

- наткнуться сослепу;

- ответить сгоряча;

- цвет беж;

- краска индиго;

- юбка плиссе;

- девочка повыше;

- пояс подлиннее;

- желание присесть;

- идти не спеша;

- говорит не переставая;

- её родные;

- его рубашка;

- их дом.

Подчинительная связь в предложении

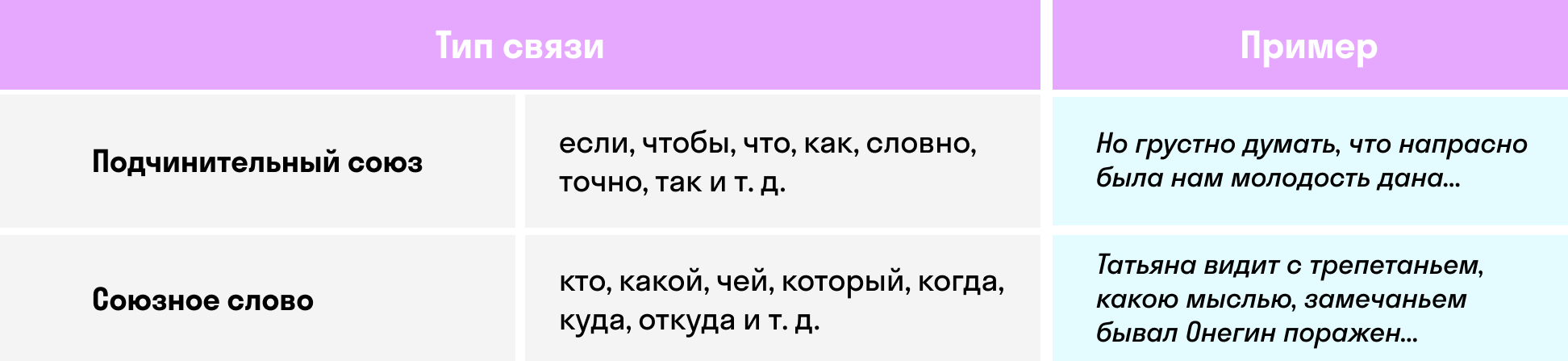

Подчинительная связь существует также в сложноподчиненном предложении, в составе которого одно предложение является главным, а второе — подчиненным. Части такого предложения соединены подчинительными союзами (что, чтобы, как, как будто, пока, с тех пор как, словно, точно, только и пр.) или союзными словами (кто, что, какой, который, сколько, чей, где, откуда, куда и пр.)

Как правило, от всего главного предложения или одного слова в нём задается вопрос к зависимой части.

Примеры предложений с подчинительной связью из художественной литературы

Необходимо было выяснить, (что?) что же в сущности происходит (Жюль Верн. Властелин мира).

Это сложноподчиненное предложение с зависимым изъяснительным, которое присоединяется с помощью союзного слова (местоимения) «что».

Левин сел на лошадь и поехал на поле, (какое?) где был прошлогодний клевер (Л. Н. Толстой. Война и мир).

От слова «поле» задаем вопрос к зависимому определительному предложению, присоединенному союзным словом (относительным наречием) «где».

Алиса фыркнула и тут же закашлялась, (с какой целью?) чтобы прикрыть свой смех (Льис Кэррол. Алиса в Зазеркалье).

В этом примере от слова «закашлялась», находящегося в главном предложении, задается вопрос к зависимому придаточному цели, присоединенному подчинительным союзом «чтобы».

Рассказать же сюжет затрудняюсь, (почему?) ибо, по правде, ничего в нем не понимаю (Ф. М. Достоевский. Бесы).

С помощью подчинительного союза «ибо» (= потому что) присоединяется придаточное предложение причины.

Сложноподчиненные предложения могут содержать в своем составе несколько зависимых частей, и тогда в них возникают отношения последовательного, однородного и неоднородного (параллельного) подчинения.

Видеоурок: Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании

Тест

|

Чтобы быстро и без ошибок определять вид подчинительной связи лексических единиц в словосочетаниях, надо кое-что знать и помнить, кое-что уметь и кое-что понимать. Это в идеале, ибо самые прочные знания у тех, кто теорию умеет применять на практике и практические вещи может объяснить, используя теоретические знания. Начнём со ЗНАТЬ. Знать надо определения:

Многие не придают никакого значения определениям, тогда как в них сконцентрировано самое важное. Не зная первого определения, некоторые к словосочетаниям относят:

тогда как в формулировке определения чётко сказано:

А в формулировках определений способов связи сконцентрирована практически вся информация, которая позволяет эти способы легко отличать друг от друга. Необходимо УМЕТЬ:

ПОНИМАТЬ надо следующее: термины лингвистические – слова «говорящие», если мы вчитаемся и вдумаемся в их значения, то нам легче будет справиться с такой непростой задачей, как определение способов связи компонентов словосочетаний. (Словосочетания, которые я буду использовать в этой части ответа, я возьму из предложения _Сестра приобрела сегодня в книжном магазине прекрасно иллюстрированный сборник стихов молодого поэта Иванова._) Термин «согласование» говорит о полном согласии зависимого слова с главным, со своим командиром; какие бы манипуляции мы ни производили с главным словом, зависимое тут же с ним «согласится» и примет те же формы (общие для них, конечно), которыми это слово главное обладает.

Термин «управление» предупреждает нас о том, что главные слова вовсю командуют своими подчинёнными: в какой им надо падеж поставить своих солдатиков, в тот и поставят и при этом потребуют полного подчинения. Существительное СБОРНИК требует, чтобы при нём стоял «солдатик» в родительном падеже (несогласованное определение) – число неважно. В нашем предложении это СБОРНИК СТИХОВ. При этом командир не позволит подчинённому изменить падеж, как бы сам ни менялся:

Термин «примыкание» прямо кричит о том, что общих грамматических категорий слова в словосочетаниях с подобным видом связи не имеют. Вот «притулилось, присоседилось, примкнуло» зависимое слово к главному – и всё тут. Грамматическая связь, выражающаяся окончаниями и предлогами, между ними напрочь отсутствует, есть только смысловая, позволяющая слову-командиру задать вопрос своему подчинённому:

ЛЕГЧЕ ВСЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБ СВЯЗИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ ПО СЛОВУ ЗАВИСИМОМУ, ибо все части речи (самостоятельные, конечно) распределены по словосочетаниям с разными видами такой связи. При согласовании слова зависимые – это:

При управлении «солдатики» – это:

При примыкании в качестве «подчинённых» выступают все неизменяемые слова (кроме несклоняемых существительных):

Вот такую табличку я сейчас составила: в ней чётко просматривается распределение частей речи по зависимым словам в подчинительных словосочетания: СПОСОБ ПРОВЕРКИ:

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим З В Ё Н К А 5 лет назад В большинстве словосочетаний русского языка легко увидеть, что одни слова подчиняются другим. Как это понять? Главное слово (которому подчиняется зависимое) является грамматически и семантически опорным. Это ядро словосочетания. Именно от него тянутся нити вопросов к другим словам. Например:

Итак, мы можем научиться отличать словосочетания от несловосочетаний, но перед нами тут же возникнет основная в данном случае задача: определить вид связи между словами. Это довольно сложный процесс для начинающих, потому что при любой связи (если она не сочинительная) от одного слова можно задать вопрос к другому. Так в чем же тогда разница? Согласование. Из названия понятно, что слова согласуются. И в роде, и в числе, и в падеже. Посмотрите на концовки этих слов, и их согласование станет очевидным: «Белый колодец», «чёрному лебедю», «певца Кузьмина», «наш футбол», «седьмое небо». Управление. Главное слово имеет большие грамматические полномочия. Оно может изменить свою форму, например, если нужно. А зависимое (управляемое) при этом останется в неизменном виде: «Приехать в аэропорт» («приехали в аэропорт»), «монитор компьютера» («монитором компьютера»). Примыкание. При таком виде связи слова вообще можно принять за независимые друг от друга. В принципе, грамматически они действительно независимы (в смысле, не согласованы): «Возвратиться вечером», «говорить, улыбаясь», «идея уехать», «лететь низко». Невозмутимый Дождь 3 года назад Практически вся наша речь состоит из словосочетаний. Мы не говорим отдельными словами, а связываем их друг с другом: иногда только по смыслу, а иногда и грамматически. Связанные слова (словосочетания) объединяются с помощью разных видов связи. Основных видов связи, которые мы помним со школы, три: примыкание, согласование и управление. Самое малое словосочетание состоит из двух слов. Такие сочетания слов являются простейшими, поэтому на них мы и будем приводить примеры. «Широкой рекой». Глядя на это словосочетание, мы видим, что прилагательное «широкой» согласуется с существительным «рекой» в числе (река одна), в падеже (творительный) и в роде (женский). Этот способ связи слов так и называется — согласование. «Идут в школу». Здесь мы видим, что слово «идут» как бы основное, оно так и называется — главное. От него мы задаём вопрос «куда?» и можем по смыслу варьировать ответ. Идти можно и в театр, и в магазин, и в лес. Глагол управляет другим словом, а способ связи называют — управлением. Сделать главным сочетание «в школу» не удастся — задавать вопрос «в школу что делают?» синтаксически неверно. «Пойти купить» Кажется, что это и не словосочетание, а просто два глагола. Они стоят рядом и всё. На самом же деле в предложении окажется, что эти слова соседствуют неспроста. В этом есть смысл. Но так как глаголы грамматически не согласуются, ни одно из слов не управляет другим, то такая связь называется примыканием. По такой схеме мы сможем довольно легко определять вид связи и в других словосочетаниях. Урания более года назад Для начала дадим определение словосочетанию и назовем сущесвующие виды связи словосочетаний. Словосочетание — это сочетание двух (или более слов), которые связаны между собой по смыслу. Чтобы слова стали словосочетанием, между ними должна существовать подчинительная связь. Эта связь осуществляется с помощью предлогов, окончаний или просто по смыслу. Назовем эти виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. Связь согласования — при таком виде подчинительной связи зависимое слово имеет ту же форму, что и главное слово (род, число, падеж). Оба слова — изменяемые. Например: «горячее сердце» — сердце (главное слово) — какое? — горячее (зависимое слово); «твоя улыбка» — улыбка (главное слово) — чья? — твоя (зависимое слово). Связь управления — при таком виде подчинительной связи главное слово упраляет зависимым, которое ставится в нужном падеже. Например: «решать задачу» — решать (главное слово) — что? — задачу (зависимое слово); «играть в мячик» — играть (главное слово) — во что? — в мячик (зависимое слово). И, наконец, сзязь примыкания — при таком виде подчинительной связи зависимое слово, оставаясь неизменяемым, примыкает к главному только по смыслу. Главным здесь будет то слово, которое может принимать разные грамматические формы. Например: «читать вслух»; «смотреть свысока», «идти пешком». Наталья-П 8 лет назад В школе все мы проходили, что существует три вида подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. И чтобы правильно и быстро запомнить эти виды, нужно просто знать, что означают сами слова:

рисовать пейзаж, рисующий пейзаж, рисуя пейзаж.

Есть такая хорошая табличка, чтобы запомнить виды связи в словосочетаниях Быстро и «надежно» определять, какой из видов подчинительной связи в том или ином словосочетании, мне кажется, следует на основании нескольких критериев:

Вот таблица, в которой показано, какими частями речи обычно являются в словосочетании с согласование, управлением и примыканием зависмое и главное слова: Если при изменении главного слова изменяется и зависимо, перед нами пример согласования. Если зависимое слово остается неизменным, значит, это словосочетание с управлением. Если не получается изменить само главное слово, следовательно, мы имеем дело с примыканием. Zolotynka 5 лет назад Для того, чтобы быстро и без ошибок определить тип связи, достаточно просто запомнить несколько характеристик:

Знаете ответ? |

План урока:

Подчинительная связь: определение и особенности

Согласование как способ подчинительной связи

Управление как способ подчинительной связи

Примыкание как способ подчинительной связи

Подчинительная связь: определение и особенности

Все высказывания имеют основу, базовый центр. Эту роль играет главное слово, которое «собирает» вокруг себя зависимые слова.

Давайте придумаем зависимые слова к слову «трудиться»:

- трудиться усердно;

- трудиться на заводе;

- трудиться по хозяйству;

- трудиться до полуночи;

- трудиться в поте лица.

Вариантов зависимых слов – десятки.

При подчинительной связи компоненты высказывания имеют разные функции. Центральный элемент соединяется с зависимым с помощью вопроса:

- идти (куда?) домой;

- рисовать (что?) картину;

- зима (какая?) снежная.

Между словами зачастую наблюдается грамматическая зависимость (зависимое слово согласовывается с главным в числе и падеже), реже – смысловая зависимость (компоненты словосочетания подходят друг другу только по смыслу). Такие неравноправные отношения между компонентами имеют название подчинительная связь.

Лингвист Александр Пешковский дал следующее определение этому понятию:

Подчинительная связь характеризует синтаксически неравноправные языковые элементы. Она встречается часто, но далеко не всегда.

Предлагаю сравнить несколько высказываний:

- Чуткая женщина.

- Бежать в школу.

- Щенок лает.

Первое предложение имеет центр высказывания — «женщина». Это имя существительное, которое называет предмет. От него задаем вопрос «Какая?» и получаем ответ «Чуткая». Слова грамматически согласованы, и между ними наблюдается подчинительная связь.

Второй пример – это действие (бежать) и субъект действия (в школу). Здесь тоже явная подчинительная связь.

А вот в третьем примере подчинительной связи нет. Сочетание «щенок лает» — это два равноправных слова, действия и непосредственно само действие. Вместе они выражают законченную мысль, оформленную в короткое предложение.

Как уже говорилось, главное и зависимые от него слова объединяются в словосочетания, а словосочетания в свою очередь создают предложения. Получить и передать полную информацию возможно только с помощью предложений.

Давайте разберем по пунктам следующее высказывание:

Майское солнце давно ушло за горизонт, но дети продолжали читать книгу.

Это сложное предложение с двумя подлежащими и сказуемыми:

- солнце ушло;

- дети продолжали читать.

Разобьем предложение на словосочетания:

- солнце (какое?) майское;

- ушло (когда?) давно;

- ушло (куда?) за горизонт;

- продолжали (что делать?) читать;

- читать (что?) книгу.

Способы образования словосочетаний — разные. Всего в русском языке выделяют три таких способа. Их принято называть видами подчинительной связи. Назовем их.

Эти виды были определены во время интенсивного развития русского синтаксиса в XVIII веке. Один раз сложившись, они остались неизменными вплоть до современного периода.

Чтобы определить, какой именно вид связи существует между словами, используем следующий алгоритм действий:

Рассмотрим каждый вид детальнее.

Согласование как способ подчинительной связи

Давайте выясним научное определение термина:

В этом виде связи центром высказывания всегда выступает существительное.

Научимся определять согласование с помощью примеров.

Важно! Если просклонять главное слово, вслед за ним изменится форма и зависимого слова:

Чудесный дом стоял на окраине поселка.

У него не было чудесного дома.

Он рос в чудесном доме.

Если слова полностью согласовываются друг с другом в числе, роде и падеже, это называется полное согласование.

Однако в художественной литературе и разговорной речи встречается и неполное согласование, которое демонстрирует отсутствие у зависимого слова какой-либо грамматической категории.

Рассмотрим пример:

Наша врач Валентина Николаевна имеет отличную репутацию.

Мы видим согласование имени существительного «врач» с прилагательным «наша» только в числе и падеже. Согласование в роде отсутствует. Такие языковые ситуации являются исключением и применяются к названиям общих профессий.

Исторически так сложились, что многие профессии были сугубо мужскими, хотя слова относились к общему роду. Например, врач, профессор, архитектор, хирург и т.д. Однако язык развивался, и сегодня можно встретить грамматические вариации общих профессий. Имя существительное может согласовываться с зависимыми словами в числе и падеже, но не согласовываться в роде:

Эта архитектор – молодец!

Или для придания слову оттенка пренебрежения использовать специальные суффиксы:

Как хорошо, что директорша уехала в отпуск.

Стоит отметить, что подобные слова (директорша,адвокатша, повариха) используются только в просторечье.

С определением главного слова при согласовании мы разобрались. Теперь давайте проанализируем зависимые слова.

Рассмотрим таблицу.

Чаще всего зависимым словом выступает прилагательное, реже всего – причастие.

Ученики обычно без проблем находят согласование в предложениях. Куда большие проблемы вызывает управление и подчинение. Переходим к их изучению.

Управление как способ подчинительной связи

Дадим определение подчинительной связи управление.

Так, форма глагола «гордиться» дает представление, что второстепенный компонент будет стоять в творительном падеже:

- гордиться (кем?) сыном;

- гордиться (чем?) достижениями;

- гордиться (кем?) ими.

Научимся определять управление с помощью примеров.

При необходимости главное слово меняет форму, но зависимый компонент остается неизменным.

Проследим это в предложениях:

Продать квартиру – дело непростое.

Она продала квартиру в прошлом году.

Они продали квартиру и переехали в частный дом.

В указанных примерах глагол изначально имел форму инфинитива, потом – форму прошедшего времени, единственного числа, женского рода. Третье предложение демонстрирует глагол множественного числа в форме прошедшего времени.

Обратите внимание! Зависимое слово «квартиру» во всех высказываниях осталось прежним, своей формы не изменило.

При управлении, в отличие от согласования, центр высказывания может быть выражен разными частями речи. Предлагаю изучить таблицу.

Глагол и имя существительное употребляются в качестве центра высказывания гораздо чаще, чем наречие и числительное.

Молчать о прошлом, сажать цветы, строить дом – словосочетания с управлением, где главное слово выражено глаголом.

Сумка с продуктами, шкаф с одеждой, пирог с вареньем – высказывания с подчинительным управлением, где главным словом выступает существительное.

Зависимыми словами могут различные части речи. Предлагаю изучить таблицу.

Второстепенный элемент высказывания всегда стоит в том косвенном падеже, который требует от него главный. Проверяем это с помощью вопросов косвенных падежей. Предлагаю их вспомнить:

Приведем еще несколько примеров управления:

- Уважать (кого?) педагога – святая обязанность учеников.

- Наталья вручила (кому?) ему подарок на день рождения.

- Букет (чего?) цветов стоял в вазе.

Стоит отметить, что управление ученикам освоить сложнее, чем согласование. Однако самым интересным является примыкание. Дебаты по поводу его характеристик среди лингвистов не утихают и сегодня.

Примыкание как способ подчинительной связи

Для начала дадим определение подчинительной связи примыкание.

Этот вид связи не поддается языковым нормам. Ведущую роль может быть практически любое слово, при этом задать падежный вопрос не представляется возможным.

Проследим примыкание в предложениях.

В указанных примерах главным выступает глагол. Так чаще всего и случается в языковых ситуациях. Однако не исключены и другие случаи, когда главные синтаксические функции берут на себя другие части речи:

Кофе по-венски, разговор начистоту, ставка вслепую – типичные примеры примыкания с главным словом именем существительным.

Очень глупый, совсем невыносимый, слегка раздраженный – примеры, в которых основой высказывания является прилагательное.

При этом роль зависимых слов могут сыграть лишь четыре части речи:

Иногда к управлению и примыканию можно задать один и тот же вопрос, и школьники начинают делать ошибки.

Рассмотрим несколько примеров:

Поговорим после собрания.

Главное слово – глагол, зависимое – имя существительное в предложном падеже.Правильный вопрос от главного слова к зависимому «Когда?», но можно и перефразировать «После чего?». Смысл фразы от этого не изменится. Между словами– управление.

Поговорим после.

От главного слова «поговорим» к зависимому можно задать только один вопрос — «Когда?» В этом случае зависимое слово «после» — явное наречие. Вид связи между словами – примыкание.

Различаем:

- повернуть (куда?) в школу – управление;

- повернуть (куда?) направо – примыкание;

- отправиться (куда?) в сад – управление;

- отправиться (куда?) туда – примыкание;

- сидеть (где?) в салоне автомобиля – управление;

- сидеть (где?) наверху – примыкание.

Запомните: если в словосочетании наблюдается предлог – это управление.

Давайте для полного усвоения материала разберем несколько предложений:

- Несчастная Ирина сидела, ссутулившись, и молча смотрела на собеседника.

Выделим грамматическую основу: Ирина сидела и смотрела (одно подлежащее и два однородных сказуемых).

Теперь разобьем предложение на словосочетания и определим тип подчинительной связи:

- Ирина (какая?) несчастная – согласование;

- сидела (как?) ссутулившись – примыкание;

- смотрела (как?) молча – примыкание;

- смотрела (на кого?) на собеседника – управление.

- Он вернулся домой, когда семья уже села ужинать.

В этом предложении две грамматические основы (два подлежащих и два сказуемых): он вернулся и семья села.

- Вернулся (куда?) домой – управление.

- села (когда?) уже – примыкание;

- села (что делать?) ужинать – примыкание.

- Елена зашла в новый супермаркет на центральной площади города.

Грамматическая основа: Елена зашла.

- Зашла (куда?) в супермаркет – управление.

- супермаркет (какой?) новый – согласование;

- супермаркет (где?) на площади – управление;

- на площади (какой?) центральной – согласование;

- площади (чего?) города – управление.

Проверим ваши знания с помощью тестирования.

Подчинительная связь в словосочетании. Примеры

Подчинительная связь — это грамматическая и смысловая зависимость одного слова или предложения по отношению к другому.

При каждом самостоятельном слове могут быть зависимые слова, составляющие словосочетание с подчинительной связью.

Подчинительная связь существует также между простыми предложениями в составе сложноподчиненного, в котором выделяют главную и зависимую часть.

Как определить подчинительную связь?

Слова в устной и письменной речи сочетаются друг с другом определенным образом и составляют словосочетание. Например, при слове «рисовать» могут быть зависимые слова:

В составе этих синтаксических единиц имеется главное слово и зависимое. Причём главное слово своими лексическими и грамматическими свойствами диктует какую-то связь с зависимым словом, предопределяет его выбор. От главного слова к зависимому можно задать вопрос:

В этих словосочетаниях налицо грамматическая зависимость одного (подчиненного) слова от другого (главного). Такая зависимость называется подчинительной связью.

Подчинительная связь выражает отношение между синтаксически неравноправными словами или предложениями, одно из которых выступает как главное, другое — как зависимое.

Сравним следующие синтаксические единицы:

Их функции в речи различны. Сочетание «красивый цветок» называет предмет более конкретно, чем одно слово «цветок». Сочетание «читать книгу» называет действие, которое направлено на предмет (книгу). Но эти словосочетания не передают законченной мысли, как предложение. А сочетание «девочка читает» содержит равноправные слова, которые не связаны подчинительной связью. Они выражают законченную мысль и не являются словосочетанием.

Словосочетания в отличие от предложения не выражают законченной мысли, не имеют интонации сообщения. Они являются строительным материалом, своеобразными «кирпичиками» для предложения, входят в состав предложения. Словосочетания используются для передачи информации только в составе предложения.

За стеной этой ночью бушует сильный ветер.

Выделяем грамматическую основу простого предложения «бушует ветер», в составе которой равноправные слова, — подлежащее и сказуемое. Укажем словосочетания:

Подчинительная связь в словосочетаниях

В словосочетаниях составляющие его компоненты могут быть связаны с помощью одного из трех видов подчинительной связи:

Согласование — это подчинительная связь, при которой зависимое слово принимает такую же форму рода, числа и падежа, что и главное.

Например:

Управление — это подчинительная связь, при которой употребление существительных (местоимений) в форме косвенного падежа (с предлогом или без него) предопределено значением главного слова.

1. В роли главного слова выступает глагол:

2. Главным компонентом словосочетания является имя существительное:

3. Главным словом является числительное:

4. В роли главного слова употребляется наречие:

Примыкание — это подчинительная связь, при которой зависимое неизменяемое слово присоединяется к главному слову, выраженному глаголом, именем или наречием.

Например:

Подчинительная связь в предложении

Подчинительная связь существует также в сложноподчиненном предложении, в составе которого одно предложение является главным, а второе — подчиненным. Части такого предложения соединены подчинительными союзами (что, чтобы, как, как будто, пока, с тех пор как, словно, точно, только и пр.) или союзными словами (кто, что, какой, который, сколько, чей, где, откуда, куда и пр.)

Как правило, от всего главного предложения или одного слова в нём задается вопрос к зависимой части.

Примеры предложений с подчинительной связью из художественной литературы

Необходимо было выяснить, (что?) что же в сущности происходит (Жюль Верн. Властелин мира).

Это сложноподчиненное предложение с зависимым изъяснительным, которое присоединяется с помощью союзного слова (местоимения) «что».

Левин сел на лошадь и поехал на поле, (какое?) где был прошлогодний клевер (Л. Н. Толстой. Война и мир).

От слова «поле» задаем вопрос к зависимому определительному предложению, присоединенному союзным словом (относительным наречием) «где».

Алиса фыркнула и тут же закашлялась, (с какой целью?) чтобы прикрыть свой смех (Льис Кэррол. Алиса в Зазеркалье).

В этом примере от слова «закашлялась», находящегося в главном предложении, задается вопрос к зависимому придаточному цели, присоединенному подчинительным союзом «чтобы».

Рассказать же сюжет затрудняюсь, (почему?) ибо, по правде, ничего в нем не понимаю (Ф. М. Достоевский. Бесы).

С помощью подчинительного союза «ибо» (= потому что) присоединяется придаточное предложение причины.

Сложноподчиненные предложения могут содержать в своем составе несколько зависимых частей, и тогда в них возникают отношения последовательного, однородного и неоднородного (параллельного) подчинения.

Видеоурок: Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании

Источник

Сложноподчиненное предложение (СПП)

Что такое сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому.

Зависимое предложение в этом случае называют придаточным, независимое — главным.

Пример сложноподчиненного предложения:

Придаточное предложение в СПП может занимать разные положения: в середине главного, перед или после него.

Когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное на первом месте.

Озеро остались позади, когда грузовик свернул к деревне. — Придаточное после главного.

Сейчас, когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное разрывает главное предложение.

Как связаны части сложноподчиненных предложений

В сложноподчиненном предложении главная и придаточные части связаны между собой подчинительными союзами или союзными словами.

Значения сложноподчиненных предложений

В русском языке есть две группы придаточных предложений — именные и обстоятельственные. Они отличаются друг от друга по смыслу и характеру подчинительной связи с главным предложением. Рассмотрим каждую группу сложноподчиненных предложений на примерах.

Именные придаточные предложения

Эти предложения играют роль дополнений и определений по своему значению и связи с главным предложением. Их принято разделять на две подгруппы: определительные и изъяснительные.

Определительные придаточные предложения описывают существительное или местоимение в главном предложении. К ним можно задать вопрос «какой?»:

Хорош тот человек (какой?), который трудится над собой, а не других оценивает.

К главному предложению определительное придаточное присоединяется союзами и союзными словами который, какой, чей, кто, куда, будто и т. д.

Изъяснительные придаточные предложения поясняют глаголы и другие слова, которые означают речь, мысли и чувства. К таким придаточным можно задать вопросы косвенных падежей:

Отец завещал (что?), чтобы мы не забывали родину.

С главным предложением изъяснительное придаточное соединено подчинительной связью — союзами и союзными словами что, как, чтобы, где, откуда, зачем и т. д.

Обстоятельственные придаточные предложения

Эти предложения по подчинительной связи с главным и значению выполняют роль обстоятельств. Подгрупп придаточных здесь больше, чем в именных:

Источник

Подчинительная связь в словосочетании и предложении

Подчинительная связь — это грамматическая и смысловая зависимость одного слова или предложения по отношению к другому.

При каждом самостоятельном слове могут быть зависимые слова, составляющие словосочетание с подчинительной связью. Рассмотрим, какие бывают подчинительные словосочетания в русском языке. Приведем примеры подчинительных словосочетаний.

Подчинительная связь существует также между простыми предложениями в составе сложноподчиненного, в котором выделяют главную и зависимую часть.

Как определить подчинительную связь?

Слова в устной и письменной речи сочетаются друг с другом определенным образом и составляют словосочетание. Например, при слове «рисовать» могут быть зависимые слова:

В составе этих синтаксических единиц имеется главное слово и зависимое. Причём главное слово своими лексическими и грамматическими свойствами диктует какую-то связь с зависимым словом, предопределяет его выбор. От главного слова к зависимому можно задать вопрос:

В этих словосочетаниях налицо грамматическая зависимость одного (подчиненного) слова от другого (главного). Такая зависимость называется подчинительной связью.

Сравним следующие синтаксические единицы:

Их функции в речи различны. Сочетание «красивый цветок» называет предмет более конкретно, чем одно слово «цветок». Сочетание «читать книгу» называет действие, которое направлено на предмет (книгу). Но эти словосочетания не передают законченной мысли, как предложение. А сочетание «девочка читает» содержит равноправные слова, которые не связаны подчинительной связью. Они выражают законченную мысль и не являются словосочетанием.

Словосочетания в отличие от предложения не выражают законченной мысли, не имеют интонации сообщения. Они являются строительным материалом, своеобразными «кирпичиками» для предложения, входят в состав предложения. Словосочетания используются для передачи информации только в составе предложения.

За стеной этой ночью бушует сильный ветер.

Выделяем грамматическую основу простого предложения «бушует ветер», в составе которой равноправные слова, — подлежащее и сказуемое. Укажем словосочетания:

Подчинительная связь в словосочетаниях

В словосочетаниях составляющие его компоненты могут быть связаны с помощью одного из трех видов подчинительной связи:

Например:

1. В роли главного слова выступает глагол:

2. Главным компонентом словосочетания является имя существительное:

3. Главным словом является числительное:

4. В роли главного слова употребляется наречие:

Например:

Подчинительная связь в предложении

Подчинительная связь существует также в сложноподчиненном предложении, в составе которого одно предложение является главным, а второе — подчиненным. Части такого предложения соединены подчинительными союзами (что, чтобы, как, как будто, пока, с тех пор как, словно, точно, только и пр.) или союзными словами (кто, что, какой, который, сколько, чей, где, откуда, куда и пр.)

Как правило, от всего главного предложения или одного слова в нём задается вопрос к зависимой части.

Примеры предложений с подчинительной связью из художественной литературы

Необходимо было выяснить, (что?) что же в сущности происходит (Жюль Верн. Властелин мира).

Левин сел на лошадь и поехал на поле, (какое?) где был прошлогодний клевер (Л. Н. Толстой. Война и мир).

От слова «поле» задаем вопрос к зависимому определительному предложению, присоединенному союзным словом (относительным наречием) «где».

Алиса фыркнула и тут же закашлялась, (с какой целью?) чтобы прикрыть свой смех (Льис Кэррол. Алиса в Зазеркалье).

В этом примере от слова «закашлялась», находящегося в главном предложении, задается вопрос к зависимому придаточному цели, присоединенному подчинительным союзом «чтобы».

Рассказать же сюжет затрудняюсь, (почему?) ибо, по правде, ничего в нем не понимаю (Ф. М. Достоевский. Бесы).

С помощью подчинительного союза «ибо» (= потому что) присоединяется придаточное предложение причины.

Сложноподчиненные предложения могут содержать в своем составе несколько зависимых частей, и тогда в них возникают отношения последовательного, однородного и неоднородного (параллельного) подчинения.

Видеоурок: Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании

Источник

Подчинительная связь в сложном предложении

Подчинительная связь существует в сложном предложении между главной и зависимой частью. Подчинительная связь в сложном предложении выражается с помощью союзов и союзных слов.

Понятие о сложном предложении

Простые предложения могут объединяться интонационно и по смыслу в одно предложение, которое является сложным.

Понаблюдаем:

Наступило утро. Взошло умытое росой солнце. Лучи солнца тронули верхушки деревьев.

Наступило утро, и взошло умытое росой солнце, лучи которого тронули верхушки деревьев.

Сложное предложение, как и простое, является единицей самостоятельного сообщения. Оно, как и простое предложение, оформляется при помощи интонации и порядка слов. Простые предложения в составе сложного могут объединяться двумя способами:

Виды сложных предложений

Бессоюзные предложения

Если в сложном предложении простые предложения объединяются по смыслу и интонационно без участия союзов, такое предложение является бессоюзным.

На мхах, под деревьями лежала седая роса, густо пахло прелой листвой и вешней водой (И. Соколов-Микитов).

Я оглянулся: маяк горел белым огнём (К. Паустовский).

Любишь кататься — люби и саночки возить.

Предложения, соединенные союзной связью, делятся в зависимости от взаимоотношений между простыми предложениями и характера союзов на два вида:

Сложносочиненные предложения

Предложения, в составе которых синтаксически равноправные простые предложения объединены с помощью сочинительных союзов, называются сложносочиненными. В таком сложном предложении между простыми предложениями укажем сочинительную связь. Между простыми предложениями перед союзом обычно ставится запятая.

Потом все стихло, и только морская даль все так же монотонно, негромко шумела (К. Паустовский).

Черная туча так же грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я не боюсь её (Л. Толстой).

Сложноподчинённые предложения

В составе сложного предложения простые предложения могут быть синтаксически неравноправными. Одно из предложений является главным, а второе или несколько предложений — подчиненным ему.

Небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары (К. Паустовский).

В приведенном примере главным является предложение:

«небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света».

К нему с помощью подчинительного союза «чтобы» присоединяется зависимое предложение:

«мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары».

Часть СПП, по смыслу и синтаксически зависимая от другой, подчиняющей части, и имеющая подчинительный союз или союзное слово, называется придаточным предложением.

Часть сложного предложения, подчиняющая себе придаточную и не имеющая в своем составе подчинительного союза (союзного слова), является главным предложением.

Подчинительная связь между предложениями выражается с помощью союзов или союзных слов.

Средства подчинительной связи в сложноподчиненном предложении

Главная часть и зависимое предложение соединяются с помощью различных подчинительных союзов:

Подчинительные союзы выражают определенный вид смысловых отношений между частями сложноподчиненного предложения (временные, причинные, целевые, условные, уступительные и пр.)

Роль подчинительных союзов выполняют союзные слова:

Таблица «Подчинительные союзы и союзные слова»

| Типы подчинительных союзов | Выражаемые отношения | Примеры |

|---|---|---|

| Изъяснительные | Выражают отношения пояснения | Что, чтобы, как и др. |

| Временные | Выражают временные отношения | Когда, как только, лишь только, едва, только, лишь, прежде чем, с тех пор как, пока, пока не, после того как, до тех пор пока, по мере того как, после того как и др. |

| Причинные | Выражают причинные отношения | Потому что, так как, ибо, вследствие того что, благодаря тому что, ввиду того что, оттого что, в связи с. |

| Условные | Выражают условные отношения | Если, коли, раз, ежели, кабы. |

| Целевые | Выражают целевые отношения | Чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы и др. |

| Сравнительные | Выражают сравнительные отношения | Как, словно, будто, как будто, точно, чем, нежели, подобно тому как, как если бы и др. |

| Уступительные | Выражают уступительные отношения | Хотя, не смотря на то что, пускай, пусть и др. |

| Следственные | Выражают следственные отношения | Так что. |

Союз или союзное слово выполняют роль связующего звена между главным и придаточным предложениями. Подчинительный союз входит в состав зависимой части и не является членом предложения. Союзное слово выполняет функцию связи и является членом предложения в придаточной части.

Нет ничего такого в окружающей нас жизни и в нашем сознании, чего н ельзя было бы передать русским словом : и звучание музыки, и спектральный блеск красок, и шум садов, и сказочность сновидений (К. Паустовский).

Виды подчинительной связи в СПП

В СПП может быть не одно, а несколько придаточных предложений, причем они связаны подчинительной связью не только с главным предложением, но и между собой. Различают несколько видов такой сложной подчинительной связи:

Последовательная подчинительная связь

Последовательное подчинение нескольких придаточных частей прослеживается в СПП, если первая придаточная часть зависит от главного предложения, а вторая придаточная часть — от первой, третья — от второй и т.д. Такую подчинительную связь образно можно сравнить с бусинками, которые последовательно нанизываются на одну нитку друг за другом.

Синоним — это слово, к которому писатель прибегает, когда не знает, как пишется нужное слово.

Синоним — это слово (какое?), к которому писатель прибегает (когда?), когда не знает (чего?), как пишется нужное слово.

Построение этого предложения с последовательным подчинением можно изобразить с помощью схемы:

Примеры

В этой беседе принял участие и Пушкин, который с жаром доказывал, что тайное общество могло бы принести России большую пользу (Сборник «Пушкин и декабристы»).

В мае мы возвратились в Россию через Москву прямо в Шахматово, где началась та привольная жизнь, которая возможна только в русской деревне (Бекетова М. А. Александр Блок).

Арбузов долго всматривался в них, щуря глаза, пока не узнал своего противника, американского борца, который тренировался в борьбе с одним из его помощников, тоже американцем (А. Куприн. В цирке).

Однородная подчинительная связь

В СПП с однородным подчинением придаточные относятся к общему для них главному предложению или одному слову в главной части и являются придаточными одного типа. Повторяющиеся союз или союзное слово могут при этом опускаться.

Хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом (Н. В. Гоголь. Мертвые души).

К главному предложению «но он все еще поглядывал назад со страхом» с помощью подчинительного союза «хотя» присоединяется первое придаточное предложение уступки «бричка мчалась во всю пропалую», соединенное с помощью сочинительного союза «и» со вторым однородным придаточным предложением этого же типа «деревня Ноздрёва давно унеслась из вида…»

Схема предложения:

Между двумя придаточными однородными предложениями, соединенными одиночным сочинительным союзом, запятая не ставится.

Примеры

От конвоя Чичиков отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта нив коем случае между ними быть не может (Н. В. Гоголь. Мертвые души).

К семи годам мальчик знал уже все окрестности, хорошо изучил места, где водились белые грибы, где было много земляники, где цвели ландыши и незабудки (Бекетова М. А. Александр Блок).

Неоднородное (параллельное) подчинение

В СПП с неоднородным (параллельным) подчинением придаточные относятся к общему для них главному предложению и являются разными по значению либо относятся к разным словам в главной части. Возможен вариант неоднородного подчинения, когда одна придаточная поясняет всю главную часть, а другая — только слово в главной части.

Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство, подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к Поварскому дому (Л. Толстой. Война и мир).

Построение этого СПП с неоднородным подчинением можно изобразить в виде схемы:

Примеры

Когда я смотрел на Дымку, я удивлялся, что у неё такие красивые глаза (В. Драгунский. Дымка и Антон).

Перед тем как переехать к ним в дом, Елена Станиславовна спросила у Кольки, не возражает ли он против этого (А. Алексин. Коля пишет Оле, Оля пишет Коле).

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

1. Если придаточная часть следует за главным предложением, то перед союзом (союзным словом) ставится запятая.

Снег лежал на деревьях, с которых еще не опала осенняя листва (Т. Тэсс).

Казалось, что повсюду воцарились свет и тепло (Н. Позняков).

2. Придаточное предложение может находиться в середине главного. В таком случае оно выделяется запятыми с двух сторон.

Летом дорога, которая зимой казалась скучной, необычайно разнообразна и живописна (В. Солоухин).

3. Придаточное предложение находится перед главным. Запятая ставится в конце придаточного предложения.

С тех пор как я побывал с Петром Ивановичем на ловле перепелов, я стал частенько к нему заглядывать (Г. Скребицкий).

В СПП с последовательным подчинением рядом могут находиться союзы (союзные слова). Запятая между ними не ставится, если после второй придаточной части следует часть составного союза «то», «так» или «но»:

Я плохо знаю и понимаю музыку, но_когда слушаю Шопена, то мне кажется, что он умеет придавать оттенок радости каждой печали.

Горцы сказали мне, что_как начали прокладывать дорогу, так туры исчезли (В. А. Гиляровский).

Запятая на стыке подчинительных союзов ставится в СПП, если вторая часть союза отсутствует.

Видеоурок

Источник

На чтение 4 мин Просмотров 6.9к. Опубликовано 21.03.2021 Обновлено 26.05.2023

Здравствуйте, дорогие читатели. В данном уроке мы будем разбираться, что такое подчинительная связь в словосочетаниях, какой эта связь бывает, а также рассмотрим трудные случаи её определения. А для начала стоит вспомнить некоторые базовые понятия: что вообще такое словосочетание, какие бывают виды связи.

Словосочетание – это вторая единица синтаксиса (первой единицей считается слово), в которой по смыслу связываются два или несколько слов, имеющих общие грамматические признаки.

Более простыми словами – это группа слов, дающая единое понятие. Например: холодный чай, пробегать мимо, видеть вокруг себя и т. п.

Наиболее типичные словосочетания, обычно, образованы с использованием подчинительной связи. Стоит заметить что, связь между словами также может быть сочинительной или предикативной, но во многих учебниках такие сочетания слов в принципе не считают словосочетаниями. Однако, это уже темы для отдельных уроков.

Подчинительная связь – тип связи слов в словосочетании, при котором обязательно имеется главное слово и от него возможно задавать вопросы к зависимым.

Например: потолок (какой?) белый, идти (куда?) на север, смотреть (как?) пристально, хочется (что делать?) смотреть, играть (каким образом?) наблюдая.

Подчинительные словосочетания – словосочетания, состоящие из неравноправных слов, главного и зависимых, и имеющее подчинительный тип связи.

!!! Важно не путать: бежим (кто?) мы – предикативная связь (грамматическая основа предложения). Мы (что делаем?) бежим – слова в данном примере связаны равноправно.

Оглавление

- 1 Типы связи у подчинительных словосочетаний

- 1.1 Словосочетания со связью согласования

- 1.2 Словосочетания со связью управления

- 1.3 Словосочетания со связью примыкания

- 2 Сложно-определимые случаи в примерах

Типы связи у подчинительных словосочетаний

Подчинительные словосочетания подразделяются на три вида по методу связи слов, название им – согласование, управление и примыкание.

Словосочетания со связью согласования

Согласование – это метод связи, при котором слова согласуются между собой как по смыслу, так и грамматически (в таких признаках как род, число и падеж). В классическом виде они представляют собой такие сочетания: имя существительное + имя прилагательное/числительное/местоимение.

Небо (какое?) голубое, поворот (какой?) второй, ключи (какие?) драгоценные, видимость (какая?) нулевая, сумка (какая?) моя.

В последнем примере более подходящим был бы вопрос «чья?», но в этом заключается своего рода лайфхак. В подобном словосочетании всегда можно использовать вопросы прилагательного.

Словосочетания со связью управления

Управление – это метод соединения слов в словосочетании, в котором главное слово задаёт грамматические формы зависимых. Такого рода связь образуют глагол + существительное, числительное + существительное, два имени существительных между собой или наречие + существительное.

Здесь будут подходить вопросы косвенных падежей.

Ругать (кого?) ребёнка, пятнадцать (чего?) спичек, намылено (чем?) мочалкой, свет (чего?) луны, узнавать (о чём?) о том, внизу (чего?) страницы.

Словосочетания со связью примыкания

Примыкание – это метод связи, в котором зависимое слово должно иметь неизменяемую форму и сочетаться с главным только по смыслу. Примыкание образуют такие части речи как глаголы, наречия, деепричастия, глаголы в инфинитиве, существительные и местоимения.

Инфинитивом называют начальную форму глагола, дающую ответы на вопросы: что делать? и что сделать? По некоторым источникам инфинитив является отдельной частью речи.

В словосочетаниях, связанных этим способом, подходят вопросы наречий или инфинитива.

Видеть (как?) ясно, желание (что сделать?) узнать, поговорить (когда?) завтра, разыгрывая (как?) смешно, рассматривающий (где?) внизу.

Сложно-определимые случаи в примерах

Очень важно не путать производные предлоги с частями речи, от которых они образованы. То же самое относится к наречиям. В таких случаях нужно смотреть на смысл.

Производный предлог – это предлог, который образован от другой самостоятельной части речи. Такие предлоги как в течение, навстречу, насчёт и прочие.

Приведём несколько примеров сложных случаев.

Первый пример

Навстречу как предлог; Отправился навстречу приключениям (примыкание).

На встречу как существительное; Пошёл на встречу к другу (управление).

Второй пример

После как наречие; Увидимся после (примыкание).

После как предлог; Узнаешь после урока (управление).

Третий пример

Вдали как наречие; Виднелся вдали (примыкание).

В дали как существительное; Светился в дали ущелья (управление).

Четвёртый пример

Вкрутую как наречие; Приготовить вкрутую (примыкание).

В крутую как прилагательное; Попасть в крутую историю (согласование).

Пятый пример

Вслепую как наречие; Передвигаться вслепую (примыкание).

В слепую как прилагательное; В слепую зону (согласование).

Сложности также подстерегают в словосочетаниях, состоящих из двух существительных. В подобных ситуациях следует менять форму главного слова и наблюдать за формой зависимого.

- Парень (какой?) красавец – парня (какого?) красавца <согласование>;

- Лист (чего?) клёна – о листе (чего?) клёна <управление>;

- Директора (чего?) колледжа – директором (чего?) колледжа <управление>;

- Ресторана (какого?) у дома – рестораном (у чего?) у дома <управление>.

Ну вот в общем-то и всё, что нужно знать о типах подчинительной связи в словосочетании. Мы старались разъяснить всё максимально доступно и понятно, надеемся у нас это получилось.