Загрузить PDF

Загрузить PDF

Когда дело доходит до создания театральной постановки, то особая роль здесь отводится продюсеру спектакля. Роль продюсера хоть и отличается от остальных, но она не менее важна, чем роль режиссера. Продюсер, как правило, занимается финансовой стороной, материально-техническим обеспечением постановки, вопросами управления и раскрутки спектакля. Нередко он также может тем, или иным образом участвовать в решении художественных вопросов. Ниже вы сможете ознакомиться с детальными шагами на пути к созданию собственной театральной постановки.

-

1

Найдите сценарий. Вы продюсер — первый человек, необходимый для создания спектакля. Прежде чем начать работу над постановкой вы (или/и ваши сотрудники) должны решить: «Что ставить?» Возможно, вы остановите свой выбор на театральной классике. К примеру, «Матушка Кураж и ее дети» Б. Брехта или «Пигмалион» Б. Шоу — это одни из тех знаменитых классических пьес, которые еще многие десятилетия после своего дебюта собирают полные залы зрителей и не теряют своей популярности. Однако вы можете решиться на постановку совершенно новой пьесы. В таком случае, необходимо написать сценарий или же найти талантливого сценариста. Качественные работы очень часто можно найти в театральных колледжах, институтах, а также через издательские дома или воспользовавшись услугами театрального агента.

- Имейте в виду, что сценарий театральной постановки является интеллектуальной собственностью и зачастую требует лицензионных отчислений за его использование. Убедитесь, что драматург, который написал сценарий, осведомлен о том, что его работа станет достоянием общественности и не предъявит претензий за нарушение прав его интеллектуальной собственности. В подобных случаях лучше всего юридически оформленный контракт.

-

2

Найдите режиссера. Режиссер или же «босс» берет на себя все обязанности, связанные с подбором актеров, репетициями, решением всех эстетических вопросов. От работы и принятых решений режиссера постановки зависит ее будущее, или она принесет славу и признание своим создателям, или же будет никем не признанным второсортным действием, не имевшим ничего общего с искусством. За поиск режиссера отвечает продюсер. Это может быть проверенный профессиональный партнер или же абсолютно новый, но перспективный человек. Имейте в виду, что режиссер может в любое время отказаться от работы или попытаться выторговать себе более высокую зарплату. В таком случае, ваша задача как продюсера, найти замену директору, режиссеру или актеру. К тому же, продюсер проводит кастинги, где ищет тех людей, которые, по его мнению, наиболее подходят для той или иной роли в его постановке.

- Некоторые продюсеры берут на себя роль режиссера. Это накладывает на человека колоссальную двойную ответственность, поэтому будьте очень осторожны, принимая подобное решение, особенно, если у вас недостаточно опыта.

-

3

Обеспечение финансирования. Одной из самых важных функций продюсера является финансирование проекта. Если вы достаточно богаты, вы можете оплатить все расходы самостоятельно, став единственным финансовым поручителем спектакля. Однако, чаще всего продюсеры привлекают инвесторов со стороны. Это могут быть люди, которые не имеют никакого отношения к театру, но хотят получить свою часть прибыли от постановки. В данном случае ваша задача как продюсера суметь привлечь как можно больше инвесторов, готовых вложить свои деньги в вашу постановку. Инвесторами могут быть ваши личные друзья или же люди из бизнес-круга, которых вы сумеете заинтересовать своей пьесой.

- Также в ваши обязанности как продюсера входит держать всех инвесторов в курсе того, как продвигается подготовка к премьере пьесы, уведомлять их обо всех серьезных производственных изменениях, прогнозах и т.д.

-

4

Найдите место. Театральная постановка требует определенного пространства для репетиций и выполнения актерами поставленных перед ними задач. Ваша же задача как продюсера найти и обеспечить такое место. Место проведения пьесы должно полностью соответствовать всем техническим требованиям производства (размер, декорации, освещение, звуковые системы и др.), а также быть достаточно большим, чтобы соответствовать вашей абстрактной аудитории. Есть и другие аспекты, которые вы, возможно, захотите рассмотреть:

- Стоимость использования этой площадки — на разных площадках будут разные правила эксплуатации, продажи билетов и т. д.

- Обеспечивает ли площадка места для работы технического персонала и актеров (гримерки, билетные кассы, монтажные и др.).

- Имеет ли площадку страховой полис.

- Эстетические и акустические характеристики площадки.

- История места, выбранного вами для проведения премьеры.

-

5

Расписание прослушиваний. Каждая пьеса нуждается в ролях — даже шоу одного актера. Если у вас есть связи в театральном мире, вы можете связаться со знакомыми актерами (агентами актеров) и предложить им сыграть ту или иную роль в вашей постановке. Если же нет — вы можете устроить прослушивание или кастинг. Убедитесь, что расписание прослушиваний размещено на рекламных щитах, интернет-сайтах, СМИ, а потенциальных участники хорошо осведомлены о месте, дате и времени проведения прослушивания.

- Сосредоточьте свои усилия на тех местах, где сосредоточено большое количество профессиональных или начинающих актерах (театральные школы, студии, художественные коллективы, талант-агентства и т.д.).

-

6

Обеспечение транспортной поддержки. Актеры не единственные люди, задействованные в постановке. Работники сцены, светотехники, звукорежиссеры, костюмеры, гримеры и еще очень много людей, которые обеспечивают успешность и комфортабельность рабочего процесса. Как продюсер вы должны наблюдать за процедурой набора сотрудников, хотя абсолютно не обязательно принимать в нем участие, обычно, эти обязанности делегируются менеджеру по персоналу.

- Имейте в виду, что некоторые площадки предоставляют собственный фронт персонала, в таком случае вы должны убедиться, что коллектив полностью укомплектован и все на своих местах или же, добрать недостающих сотрудников.

-

7

Актерский состав. Как правило, последнее слово на кастинге остается за режиссером, так как именно ему работать с актером от начала репетиций и до самой премьеры постановки. Однако, в зависимости от ваших отношений с режиссером, вы также можете принимать участие и влиять на результаты кастинга, особенно, если раньше вам уже доводилось заниматься творческой стороной постановочного процесса.

Реклама

-

1

Составьте график репетиций. Театральная постановка требует тщательной подготовки и эффективных репетиций, которые необходимы перед выступлением для живой аудитории. Посоветуйтесь с режиссером на вопрос того, как создать достаточно строгий, но рациональный график репетиций. Со временем их интенсивность можно повышать. Создавая график, учитывайте все события, которые могут повлиять на художественный процесс (место, дата, время и т.д.). Некоторые специалисты — театралы советуют на каждую страницу сценария выделять примерно 1 час репетиционного времени. [1]

- Убедитесь, что вы располагаете резервным временем, которое понадобится для технической репетиции. Также вы должны внести в график особую строку — генеральную репетицию. Технические репетиции дают возможность актерам, режиссеру и техническому персоналу отработать все нюансы, связанные с технической стороной процесса — освещение, звуковые эффекты, костюмы, декорации, спецэффекты и др. Генеральная репетиция — это практически премьера без зрителей. На генеральной репетиции актеры получают последние напутствия и наставления режиссера. К примеру, если по какой-то причине актер забыл слова, или вступил не вовремя, он должен продолжать играть и сделать все для того, чтобы зритель не заметил импровизации.

-

2

Обеспечьте страховку ответственности. Некоторые театральные площадки практикуют страхование своих спектаклей, другие — нет. В случае, если актер или зритель получили травму во время пьесы, страховка должна покрыть все расходы, защищая вас от необходимости платить из собственного кармана. Таким образом, страхование ответственности — это оптимальный вариант для многих производств, а особенно тех, где которых задействованы акробатические трюки, пиротехника и т.д.

-

3

Организуйте создание или приобретение костюмов, декораций и необходимого реквизита. Вы можете сделать все необходимое самостоятельно, но это требует много времени и специальных навыков. Строительство особенно сложных конструкций и декораций следует начать еще до начала репетиций. Как продюсер вы должны обеспечить наличие всех материальных и человеческих, необходимых для воплощения идеи постановки (техника, автомобили, конструкторы и др.).

- Если вы стеснены в средствах, вы можете воспользоваться уже подержанным материалом и не начинать все с нуля. Так, к примеру, в качестве винтажных костюмов можно использовать одежду с «бабушкиного сундука». Также вы можете обратиться к волонтерам или общественным организациям за помощью в сооружении ваших декораций. Таким образом, театр может стать замечательным местом для веселого и полезного времяпрепровождения, единения с искусством.

-

4

Создайте график выполнения работ. Как правило, театральная постановка не ставиться всего 1 раз. На площадках крупных театров одну постановку могут играть несколько дней в неделю в течение нескольких месяцев. Даже небольшие театральные труппы зачастую имеют программу, состоящую из нескольких спектаклей. Как продюсер вы должны составить расписание спектаклей, учитывая занятость актеров, выходные или праздничные дни, цены на билеты, сезон и посещаемость и т.д.

- Постарайтесь, чтобы ваше шоу продолжалось как можно дольше. Если вы уверены, что сможете подать большое количество билетов и соответственно получить больше прибыли, вы всегда можете добавить еще одно или несколько выступлений.

-

5

Прорекламируйте свой спектакль. Реклама является неотъемлемой частью режиссерского задания и, пожалуй, наиболее важным фактором в определении того, соберется ли полный зал на вашем выступлении. Используйте все возможные методы (в рамках бюджета), чтобы сообщить общественности о будущей премьере. К примеру, вы можете купить рекламное время на радио и телевидении, арендовать рекламный щит, или распространять рекламные буклеты и программки в местах большого скопления народа. В зависимости от желаемых масштабов рекламной кампании, необходимая на нее сумма может варьироваться от довольно незначительной до огромной.

- Не все рекламные идеи требуют вложения денег. Если вам удастся своей постановкой привлечь внимание прессы или местного телеканала, вы получите бесплатную рекламу. Кроме того, интернет предлагает множество вариантов рекламы, которые не требуют никаких затрат: социальные сети, рассылка по e-mail и т.д.

-

6

Курируйте постановку на протяжении всего времени. Ваши продюсерские обязанности не заканчиваются после премьеры спектакля. Хотя больших перемен уже и не произойдет, тем не менее, вы все еще остаетесь тем человеком, который отвечает практически за каждый аспект постановки. Будьте готовы решать проблемы по мере их возникновения. Возможно, потребуется организовать ремонт сломавшегося реквизита, вынести изменения в график репетиций, подкорректировать расписание постановок и т.д. Решение всех этих рабочих моментов обеспечит вам гладкий художественный процесс, поэтому не стоит расслабляться после премьеры и принимать пассивную позицию.

- Как говорилось ранее, вам придется привлекать инвесторов, которые в случае успеха пьесы, скорее всего, захотят продлить с вами сотрудничество. Возможно, вам понадобится представлять им финансовый отчет о том, куда расходуются вложенные ими средства.

-

7

Поощряйте своих инвесторов сотрудников. Если пьеса стала популярной и принесла хороший доход, некоторый процент от него вы должны будете вернуть инвесторам. Очень часто свою долю от продажи билетов требует и площадка, на которой вы выступаете. К тому же, удостоверьтесь, что ваши актеры и весь персонал в полной мере получают то, что им полагается.

Реклама

Предупреждения

- У ваших актеров или у съемочной группы могут возникнуть проблемы во время подготовки пьесы. Если не все получается так, как бы вам того хотелось — имейте терпение, объясните, что именно нужно исправить. Будьте достаточно строги, но справедливы. Никому не понравится продюсер, который постоянно придирается и постоянно всем недоволен.

Реклама

Источники

Об этой статье

Эту страницу просматривали 27 072 раза.

Была ли эта статья полезной?

Материалы

Arzamas для занятий со школьниками! Подборка материалов для учителей и родителей

Всё, чем можно заняться на

онлайн-уроке

или просто так

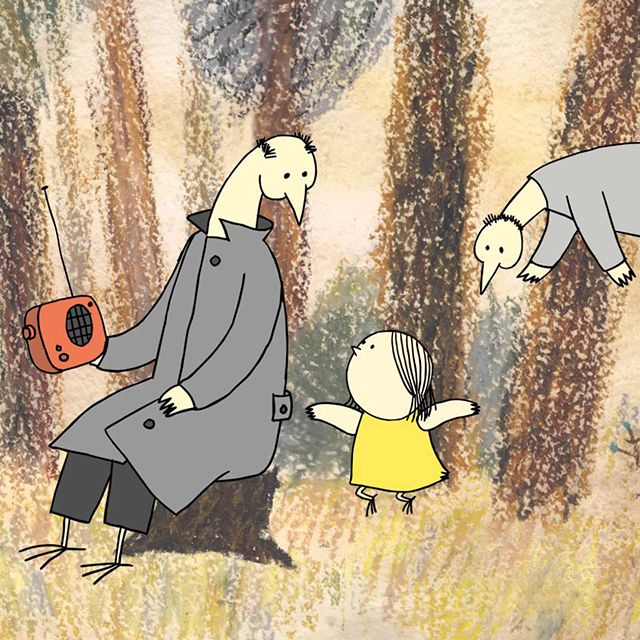

Мультфильмы — победители фестивалей. Часть 2

Сказки, притчи, эксперименты и абсурд

Путеводитель по Ясной Поляне

Любимая скамейка Льва Толстого, теплица, конюшня и другие места

музея-усадьбы

писателя, которые стоит посмотреть с детьми

Детские стихи обэриутов

Хармс, Введенский, Заболоцкий и Владимиров о котах, тиграх, рыбаках и мальчиках по имени Петя

Мигранты: как бороться за свои права с помощью музыки

Хип-хоп, карнавал, говорящие барабаны и другие неочевидные способы

Старые пластинки: сказки народов мира

Слушаем и разбираем японские, итальянские, скандинавские и русские сказки

Видео: командир МКС спрашивает ученого о космосе

Лекция на высоте 400 километров

Как снять фильм

Фильм ужасов, комедия и мелодрама в домашних условиях

Самые необычные техники анимации

VR, мультфильмы из солнечных зайчиков, киселя и специй

Поиграйте на ударных инструментах мира

Узнайте, как устроены гонг, маримба и барабан, и соберите свой оркестр

Как поставить спектакль

Театр теней, читка и другие варианты домашнего спектакля для детей

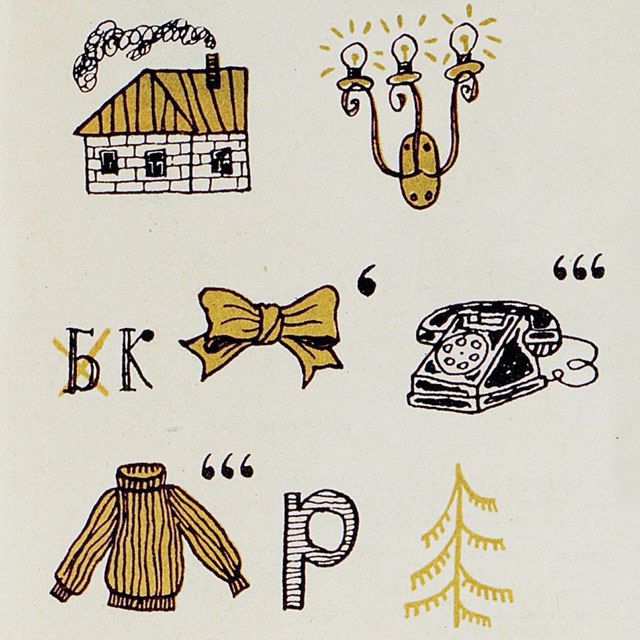

Советские ребусы

Разгадайте детские ребусы

1920–70-х

годов

22 мультфильма для самых маленьких

Что смотреть, если вам нет шести

От «Дикой собаки динго» до «Тимура и его команды»

Что нужно знать о главных советских книгах для детей и подростков

Путеводитель по детской поэзии ХХ века

От Агнии Барто до Михаила Яснова: детские стихи на русском языке

10 книг художников

Страницы из кальки — миланский туман, а переплет — граница между реальностью и фантазией

Как выбрать современную детскую книжку

«Как „Пеппи“, только про любовь»: объясняем новые книги через старые

Словесные игры

«Шляпа», «телеграммы», «МПС» и другие старые и новые игры

Игры из классических книг

Во что играют герои произведений Набокова, Линдгрен и Милна

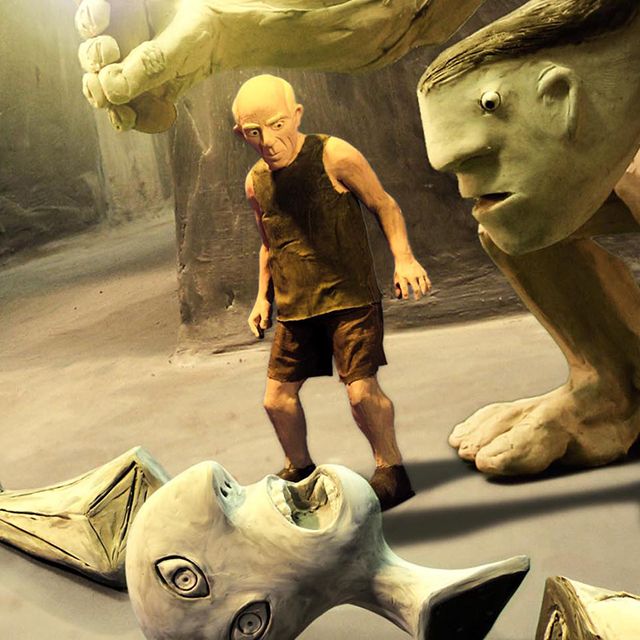

Пластилиновая анимация: российская школа

От «Пластилиновой вороны» до пластилиновой «Сосиски»

Мультфильмы — победители фестивалей

«Смелая мама», «Мой странный дедушка», «Очень одинокий петух» и другие

Нон-фикшн для детей

Как бьется сердце кита, что внутри ракеты и кто играет на диджериду — 60 книг о мире вокруг

Путеводитель по зарубежной популярной музыке

200 артистов, 20 жанров и 1000 песен, которые помогут разобраться в музыке 1950–2000-х

Мультфильмы по стихотворениям

Стихи Чуковского, Хармса, Гиппиус и Яснова в российской анимации

Домашние игры

Театр теней, поделки и бумажные куклы из детских книг и журналов

XIX–XX веков

Книжки для самых маленьких

Современная литература от 0 до 5: читать, разглядывать, учиться

Кукольная анимация: российская школа

«Влюбчивая ворона», «Чертенок № 13», «Лёля и Минька» и другие старые и новые мультфильмы

Умные раскраски

Музеи и библиотеки предлагают разрисовать свои коллекции

Репринты и переиздания детских книг

Любимые сказки, повести и журналы прошлого века, которые снова можно купить

Что можно услышать в классической музыке

Шаги по льду, голос кукушки и звуки ночного леса в великих композициях

XVIII–XX веков

Советские познавательные мультфильмы

Архимед, динозавры, Антарктида и космос — научно‑популярные мультфильмы в СССР

Логические задачи

Разрешите спор мудрецов, сделайте из рубашки птицу и правильно посчитайте котят

Современные детские рассказы

Лучшие короткие истории про бабушек, котов, шпионов и рыцарей

Как устроены русские колыбельные

Объясняем, чем страшен волчок и почему нельзя ложиться на краю. Бонус: 5 колыбельных группы «Наадя»

Музыкальные сказки

Как Чайковский,

Римский-Корсаков

и Прокофьев работают с сюжетами детских сказок

Армянская школа анимации

Самые бунтарские мультфильмы Советского Союза

Коллекция мультфильмов Дины Годер

Программный директор Большого фестиваля мультфильмов советует, что посмотреть с ребенком

Мультфильмы про искусство

Как рассказать детям о Пикассо, Поллоке и Татлине с помощью анимации

40 загадок обо всем на свете

Что жжет без огня и у кого в носу решето: загадки из «Чижа», «Ежа» и книг Маршака и Чуковского

Дворовые игры

«Светофор», «Штандер», «Колечко» и другие игры для большой компании

Стихи, которые интересно учить наизусть

Что выбрать, если задали выучить стихотворение про маму, Новый год или осень

Старые аудиоспектакли для детей

«Оле-Лукойе», «Серая Шейка», «Золушка» и другие интересные советские записи

Мультфильмы с классической музыкой

Как анимация работает с музыкой Чайковского, Верди и Гласса

Как устроены детские считалки

«Энэ, бэнэ, раба, квэнтэр, мантэр, жаба»: что всё это значит

Как поставить спектакль

Театр теней, спектакль из чашек и расчесок, читка современной пьесы — театральный режиссер Марфа Горвиц рассказывает, как поставить домашний спектакль с детьми

Чем детский спектакль отличается от взрослого? У него должна быть тема, интересующая детей, и понятный ребенку язык. Разговаривать можно о чем угодно, хоть о смерти, главное — понятно. Если вы ставите спектакль в домашних условиях, без профессиональной команды, то лучше всего не разыгрывать его по ролям как в классическом психологическом театре: непрофессиональным актерам сложно не сфальшивить. Мы предлагаем несколько форматов современного театра, которые помогут поставить спектакль для небольшой компании и при этом не требуют особенных умений, специального реквизита и долгой подготовки.

Предметный театр

От 1 до 3 участников

Что это такое

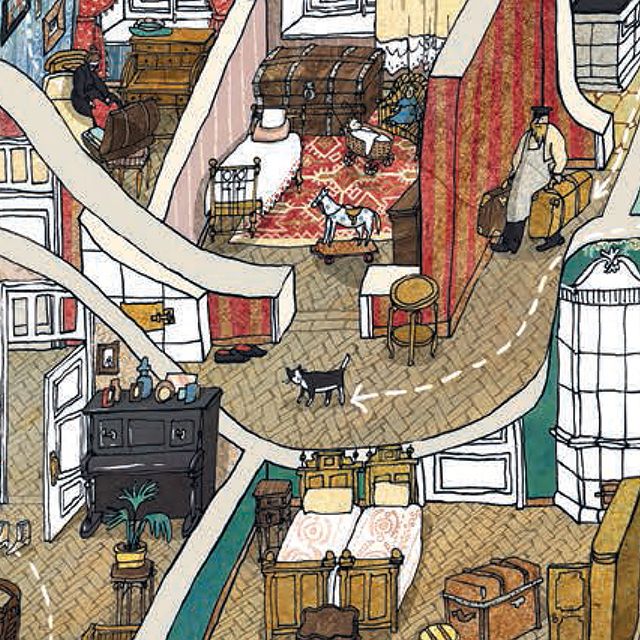

Спектакль с предметами — один из самых доступных вариантов домашнего спектакля. Он устроен как кукольный театр, только вместо кукол здесь — любые предметы, которые можно найти дома, — на глазах у зрителей они будут превращаться в героев спектакля. К примеру, вы рассказываете «Курочку Рябу», и зарядка от телефона становится мышкой, разбивающей хвостом-проводом яичко, а чайник, на ручку которого вы надеваете очки, — грустным дедушкой. Благодаря тому, что предмет начинает выполнять не свою функцию, и происходит преображение, «чудо театра».

Способ рассказа в таком спектакле — сторителлинг, пересказ сюжета от первого лица. Актер не пытается играть, он выступает именно рассказчиком, и благодаря его отстранению от сюжета прием получается честнее: я Глаша, и я рассказываю вам сказку «Курочка Ряба» — а вовсе не играю Курочку Рябу.

Сколько длится спектакль

Нужно заранее ограничить себя во времени: 7 минут для домашнего детского спектакля — идеально, больше 15 не должно быть точно.

Что понадобится

Помимо самих предметов — героев спектакля, нужно подготовить сцену: спектакль удобнее всего играть на хорошо освещенном столе (может помочь настольная лампа).

Что ставить

Хороший вариант — взять любимую книгу. В ней нужно найти сюжетную линию, где есть проблема и ее решение или изменение героя. Вот, к примеру, проблема в «Колобке»: не сработало. На медведе, волке, зайце песня Колобка работала-работала, а на лисе нет. Почему? Потому что невозможно одним и тем же способом решать все жизненные задачи. Да еще и хвастаться при этом.

Как ставить

Если вы сильно адаптируете книгу, то нужно писать сценарий. Если вы оставляете текст без изменений — достаточно просто собрать в одном месте все нужные кусочки (или заложить закладками в книге). Также нужно выписать всех героев и придумать для них подходящие образы. К примеру, мышь — ботинок с длинным шнурком-хвостом и двумя носками-ушами внутри, мышонок — ботинок поменьше. Большая улитка — рулетка, маленькая улитка — скрученный сантиметр. Есть специальные пособия, которые помогут потренировать фантазию, поразмышлять, как можно использовать предмет.

Во что можно превратить

обычные предметы

Если вдруг за время подготовки вы удачно придумали героя, которого нет в книге, — ничего страшного, его вполне можно добавить в сценарий или заменить им кого-то другого. Не обязательно визуализировать всех героев, но всех важных — желательно. И главных героев стоит обозначить особо: например, хорошо, если они все время присутствуют на сцене.

Что важно учитывать: все предметы должны становиться героями на глазах у зрителя, лишь тогда это будет театром. То есть заготовки, к примеру заварочный чайник и очки, должны лежать под рукой, но превращаться в персонажа — в данном случае в дедушку — они должны только во время спектакля, когда о дедушке впервые заходит речь. Если предметов очень много, то, помимо рассказчика, в спектакле можно задействовать одного-двух участников.

В выборе предметов можно себя ограничить, договориться, к примеру, что сказка создается только из вещей, которые могут оказаться на кухне, в кладовке или в маминой сумке. Можно даже придумать красивый заход: например, мама пришла с работы, садится за стол с компьютером поработать, а рядом две скучающие дочки, которые начинают играть и ей мешать. Тогда мама решает рассказать сказку, чтобы их увлечь: из сумки достает расческу — она становится ежиком, переворачивает ноутбук — он становится домом и так далее. При этом кроме сумки, конечно, может быть заранее приготовлено много предметов в коробках, на полках вокруг.

Как сделать спектакль интереснее

Развивать действие помогут театральные эффекты. Если нарезать мелко бумагу и посыпать сцену сверху — получится снег, если направить на кусочки бумаги фен или вентилятор — метель, если мять над героями фольгу — будет молния, положить на стол синий целлофан — море, а если прозрачный целлофан — лед. Театральные эффекты могут изображать и поворотные моменты: если какой-то герой умирает — можно эффектно вытащить из рукава и подбросить над ним красный платок. Сюжетные повороты легко показывать также и переменой света или звуками: яичко упало и разбилось — удар ложкой по чашке или хлопок в ладоши.

Для всего спектакля можно взять саундтрек из любимого фильма (беспроигрышный вариант, кстати, музыка из фильмов Уэса Андерсона) или просто любимую песню или классическую композицию.

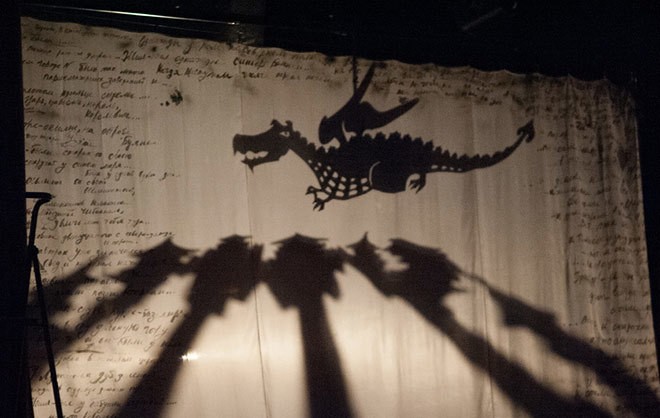

Театр теней

От 3 до 5 участников

Что это такое

Теневой спектакль тоже построен на сторителлинге: спектакль ведет рассказчик, а остальные с помощью теней иллюстрируют его рассказ. Тени могут быть разными: есть силуэтные тени (когда тень отбрасывают специально вырезанные фигурки), живые (тень отбрасывает человек целиком) и ручные («играют» пальцы актера). Все теневые техники можно объединить, иногда тень может даже выходить за ширму, и это очень зрелищно: вот лодка плывет перед ширмой, а потом заезжает за нее, и мы уже видим ее удаляющуюся тень.

Сколько длится спектакль

Оптимальное время для домашнего спектакля — 7–15 минут.

Что понадобится

Для теневого театра вам будет нужна ширма (подойдет простыня) и несколько источников света. Рассказчик находится перед ширмой, а актеры и свет — за ней. Проектор или настольную лампу удобнее всего поставить посередине на полу или на столе — это общий свет. Чтобы подсвечивать конкретные тени, каждый актер должен взять в руку фонарик или телефон с фонариком. Если участников много, то можно назначить осветителей — они будут ответственными и за фонари для отдельных теней, и за лампу.

Если вы работаете с силуэтными тенями, то нужно заранее их вырезать и приготовить. Удобнее всего будет управлять ими с помощью палочек (подойдут палочки для суши), а закреплять фигурки пластилином.

Что ставить

Литературная основа может быть такая же, как в предметном театре: любимая книга, адаптированная под спектакль, — нужно выделить сюжетную линию, в которой есть интересная вам проблема и ее решение.

Как ставить

Хорошо, если по книге сразу понятно решение спектакля: к примеру, если это произведение про взрослых и детей или про великанов и лилипутов, то спектакль может строиться на игре с размерами теней. Допустим, вы берете историю про Одиссея и Циклопа. Тогда один человек встает ближе к лампе, дальше от ширмы — у него получается большая тень, это великан Циклоп. Другой ближе к ширме, дальше от лампы — у него тень меньше, это герой Одиссей. По сюжету Одиссей протыкает глаз Циклопу — актеру достаточно вытянуть вверх по диагонали руку, чтобы у зрителей создалось впечатление, что его палец попадает в Циклопа.

Теневое мастерство требует репетиций, поэтому для такого спектакля точно понадобится режиссер — человек, который все репетиции будет находиться перед ширмой, чтобы следить, не перекрывают ли друг друга тени и хорошо ли они видны.

Интересно, когда тени начинают взаимодействовать с рассказчиком. К примеру, он рассказывает, как герои пошли в лес, и на плечо ему садится птичка (силуэтная тень), рассказчик на нее дует, и птичка улетает. Еще один удачный прием — использовать контраст одного и толпы, когда все актеры за ширмой одинаково откликаются на слова рассказчика. Тогда сцена с лесом будет выглядеть так. Рассказчик говорит: «И пошли они в лес», — все остальные актеры изображают руками качающиеся веточки. Рассказчик: «И увидели кота», — все актеры начинают мяукать и поднимать руки с согнутыми пальцами, как будто царапаются.

Образ рассказчика стоит всегда связывать со спектаклем. Подумайте, кто бы мог рассказывать вашу историю? Если это сказка — бабушка или дедушка. Если древнегреческий миф — грек в тоге. От чьего лица неожиданно услышать знакомый сюжет? Рассказчиком «Волшебника страны Оз» может быть не только Элли, но и Тотошка, а сказки Пушкина может рассказывать даже дуб у лукоморья.

Как сделать спектакль интереснее

Театр можно извлекать из всего. Ширма тоже может быть игровой: например, если это спектакль по «Мэри Поппинс», то он может начинаться с того, что семья Бэнкс ищет няню, все актеры ходят по сцене с газетами, а потом меняется ветер, и сверху надвигается ширма, склеенная из кусков газет. Можно играть с освещением: менять свет проектора на синий (если происходит что-то волшебное), красный (если надо изобразить опасность). Блуждающим фонарем можно показывать опасные моменты, кульминацию, какую-то нестабильность. Им же — сделать акцент на герое. Очень интересно в теневом театре смотрятся постановочные танцы. Если по-разному работать с лампами, то изображение будет преломляться — это будет эффектной перебивкой в спектакле. Оживить спектакль поможет и музыка: лучше, чтобы она была живая, например барабан или колокольчик для акцентов или общего фона.

Театр обозначения

От 3 до 7 участников

Что это такое

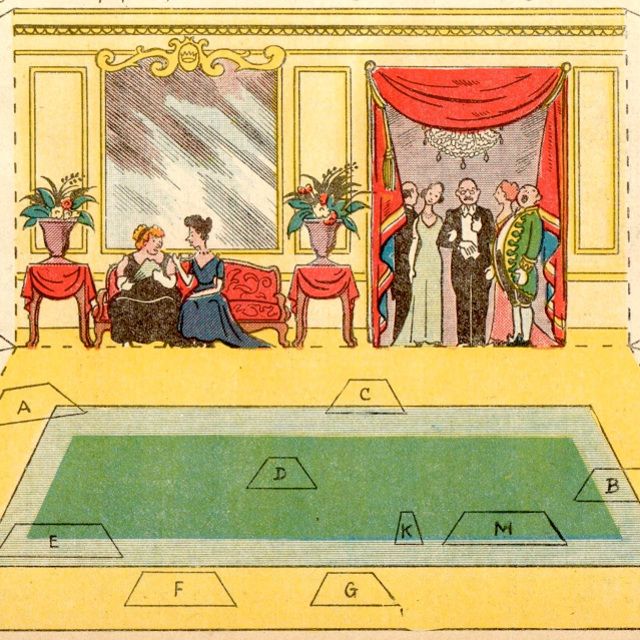

Эта театральная форма больше всего будет похожа на тип театра, который наиболее знаком детям: здесь все еще есть рассказчик, но спектакль разыгрывают уже не куклы или тени, а актеры. Отличие в том, что актеры тут тоже не совсем играют, как в психологическом театре, а скорее обозначают действия и реакции, дистанцируясь от своих героев Такой театр близок «эпическому театру», который придумал немецкий драматург Бертольт Брехт. В театре Брехта актеры не отождествляли себя с персонажами и не стремились к «подлинности», а наоборот, преподносили знакомое с неожиданной стороны. Декорации были лаконичными, а пьесы — отвечающими современным проблемам..

Допустим, рассказчик говорит о соревнованиях за сердце принцессы: герой должен попасть из лука в мишень, чтобы жениться на девушке. Тогда один артист стреляет, второй берет его стрелу, медленно показывает ее ход, доносит до мишени, показывает, что стрела попадает — бам! (чтобы усилить эффект, можно добавить музыкальное сопровождение) — и уже с обычной скоростью начинается праздник свадьбы. А смерть, к примеру, изображается так: один герой стреляет во второго, тот замирает, третий подходит и рисует гримом или краской красный кружок на груди — важно, что во время рисования жертва не двигается, и только когда этот процесс завершен, умерший может уйти со сцены (или начать танцевать или странно двигаться — изобразить переход в другое состояние). Это похоже на живые картины: обычная картина фиксирует какое-то важное событие, а живая запечатлевает весь процесс, который привел к этому событию.

Сколько длится спектакль

Так же, как и в предыдущих вариантах, хронометраж постановки — от 7 до 15 минут.

Что понадобится

Обязательного реквизита нет, но здорово будет использовать в спектакле живую музыку: например, барабаны.

Что ставить

Для такого спектакля удобнее всего будет взять волшебные сказки, где есть явные превращения, которые будет интересно показывать «крупным планом», замедлять.

Как ставить

Излюбленный прием: ребенок засыпает за книжкой. Допустим, сидит за столом, читает окончание абзаца и засыпает. Вокруг появляются герои сказки, которую он читал, может быть, оживают предметы: со стола убирают вазу с цветами, вместо нее на стол облокачивается актер в цветочном костюме. И эти герои продолжают сказку, а сам ребенок становится, например, принцем. В таком случае у спектакля будет не один рассказчик, а целая группа: один будет передавать слово другому. Завершить сказку можно звуком будильника или голосом мамы — кольцевая композиция всегда придает целостность действию.

1 / 2

Сцена из спектакля «Золушка». Режиссер Марфа Горвиц

Спектакль «Золушка» поставлен по пьесе Жоэля Помра — это социальная драма о том, как память об умершей матери не отпускает девушку Зою по кличке Зола, отчего она берется за всю черную работу и не находит себе места. В этой сцене сестры и отец обозначают углы маленькой тесной комнаты и убеждают Золу (Надежда Лумпова), что комната ей очень подходит. За кадром — Фея-крестная, рассказчик, который ведет спектакль.

© Театр «Практика»

2 / 2

Сцена из спектакля «Золушка». Режиссер Марфа Горвиц

Первая встреча мачехи (Катерина Васильева) и отца (Александр Усердин) Золы. Все герои замерли, и каждый выражает отношение к этой встрече: мачеха и отец рады новой любви, сестры недовольны, что им теперь предстоит жить вместе, и подчеркнуто высокомерно и снисходительно смотрят на Золу. Зола как оберег выставляет вперед часы с будильником, которые каждые пять минут звонят, напоминая о матери.

© Театр «Практика»

Для героев нужно придумать костюмы: в ход идут вещи из шкафа, простыни, цветная бумага и все, что найдется дома. Если это принц и принцесса, можно сделать им короны из фольги или бумаги и золотые плащи — купить термопокрывало в магазине для охотников и рыболовов.

Пригодится и упаковочная бумага (например, бесплатная из IKEA). Такая бумага может вообще стать решением всего спектакля: из нее можно вырезать весь реквизит и сделать одноцветные костюмы всем персонажам. Например, если речь идет о скучной жизни, которая преображается благодаря любви или творчеству, то костюмы можно во время спектакля раскрашивать красками и фломастерами.

Для того чтобы создать образ, будет достаточно и одной детали костюма. Задайте себе вопрос: что самое важное в вашем персонаже? Допустим, вы играете собаку из «Бременских музыкантов», которую хозяева выгнали из дома за то, что она «стара стала». Ее главной характеристикой может быть старость. Фантазируйте: почему именно ее выгнали, вероятно, она ослепла или потеряла нюх? Тогда костюмом могут быть очки, которые собака иногда теряет, долго ищет и оттого везде опаздывает. А если у вас собака из «Волшебного кольца», то ее главное качество — преданность. Достаточно поводка, чтобы показать, как собака следует за своим хозяином и как рада ему служить.

Как сделать спектакль интереснее

Чтобы рассказ смотрелся более театрально, помогут эффектные театральные приемы. Рассказчик говорит: «Жила-была девочка, и вдруг она…» — девочка выбрасывает из-за пазухи красную ленточку. Рассказчик (после паузы): «Влюбилась».

Море, потоп или водопад можно изображать целлофаном или пледом. Простынями хорошо показывать сугробы. Погоду могут передавать и сами актеры: например, один герой берет в руки уголки плаща второго и встряхивает ткань, как будто плащ надувается от ветра. А можно и вовсе обойтись без декораций и решить все звуком: если мять крахмал в мешке, то будет похоже на скрип шагов по снегу, если подуть в гофрированную трубу или начать ей размахивать — получится ветер или вьюга; причем интересно будет извлекать звуки не за сценой, а на глазах у зрителя, открытым приемом.

Читка

От 1 до 15 участников

Что это такое

Читка — самый взрослый формат домашнего спектакля, он подойдет для детей старше 12 лет. Со стороны читка выглядит очень простым делом: актеры сидят на стульях и читают пьесу по ролям. Но чтобы это стало спектаклем, а не просто чтением, нужна серьезная подготовка: разбор пьесы и продумывание переходов между сценами, — поэтому нужно, чтобы кто-то взял на себя функцию режиссера (возможно, понадобится помощь взрослого).

Сколько длится спектакль

Здесь не может быть ограничения по времени: играть нужно столько, сколько требуется для прочтения.

Что понадобится

Стулья, на которых будут сидеть актеры, и распечатанные тексты пьесы.

Что ставить

Подходящие пьесы можно найти на сайте конкурса детской драматургии «Маленькая ремарка» и в сборниках современной драматургии взрослых авторов. Вот пьесы, на которые стоит обратить внимание (по ссылке можно скачать сценарий в формате .doc):

- Анастасия Букреева. «Ганди молчал по субботам»10 действующих лиц

- Ирина Васьковская. «Бог ездит на велосипеде»8 действующих лиц

- Иван Вырыпаев. «Чему я научился у змеи»Монопьеса

- Вадим Климовский. «Митина война»8 действующих лиц

- Маша Конторович. «Мама, мне оторвало руку»12 действующих лиц

- Серафима Орлова. «Аста»10 действующих лиц

- Дана Сидерос. «Всем кого касается»13 действующих лиц

- Юлия Тупикина. «Вдох-выдох»6 действующих лиц

Как ставить

После того как вы выбрали текст, нужно распределить роли и выбрать рассказчика, который будет читать ремарки. Всегда приветствуется разбор ролей — обычно это происходит так: режиссер с актерами разговаривают о том, что в пьесе нравится, что волнует, и обсуждают каждую роль отдельно.

Есть простой вариант разбора: надо определить главную тему пьесы и сформулировать вопрос, связанный с этой темой. К примеру, если тема — стремление к счастью, то вопросом может быть «Что для моего персонажа является счастьем?». Для ответа на этот вопрос надо проследить всю линию персонажа. Когда вы найдете ответ, это поможет правильно расставить акценты в пьесе, лучше понять, какие сцены для персонажа ключевые.

А еще разбор пьесы поможет придумать, как реагировать на ремарки, которые читает рассказчик. Авторские пояснения и указания, как играть, — самое интересное в читке. Актеры не должны откликаться на них буквально, иначе получится скучно. Если написано «говорит, улыбаясь» — это не значит, что надо непременно улыбаться, можно никак не реагировать и продолжить говорить как до этого, если «запыхавшись», — наоборот, можно прочесть предельно спокойно, если «герои ссорятся», а мы знаем, что герои — семейная пара, которая только и делает, что ссорится, — то они могут говорить нарочито лениво или нежно. Решение должно быть парадоксальным — это закон театра. Но оно всегда основано на тексте: актерская игра дает ремарке дополнительное измерение и раскрывает характер героя, расширяет смысл текста, а не противоречит ему.

Рассказчика можно объединить с маленькой ролью или придумать ему отдельный образ: например, если вы ставите пьесу, где главный мотив — какое-то соревнование героев, то рассказчиком может быть футбольный комментатор. Но очень важно любую идею проверять в репетициях: иногда то, что кажется в теории очень складным, совершенно не работает на сцене. Поэтому репетиция — это бесконечное изменение в поисках идеальной формулы. При этом нужно помнить, что актерская игра в читке должна быть минимальной, главный принцип — концентрация на тексте. Поэтому минималистичными будут и подача, и музыкальное сопровождение, и сценические решения.

Чтобы не отвлекать зрителя от текста, актеры почти не должны двигаться — удобней всего им будет сидеть на стульях. Но можно по-разному организовывать пространство: например, участвующие в сцене герои могут выдвигаться вперед. Если это история о ссоре — пусть актеры сидят как на ринге, друг напротив друга. Если участников не так много, то один человек может играть две роли. Тогда он пересаживается с места на место, чтобы зрителю было понятно, за кого он читает. Если герой по сюжету умер, то он уходит или закрывает глаза, садится спиной к зрителям или встает на стул (чтобы приблизиться к небесам) — визуально что-то должно измениться.

Чем закончить читку? Всегда выигрышный ход — хореографическое упражнение, когда действие на сцене подчиняется какому-то закону. Есть, например, упражнение «движение на выдох». Актеры начинают дышать в такт, и на каждый выдох они делают любое движение: шаг, поворот, наклон головы, взмах руки. Как только заканчивается выдох, заканчивается движение. Когда ты сосредоточен на дыхании, у тебя нет времени хлопотать лицом, и это действо выглядит непонятно и завораживающе. К примеру, в пьесе про семью таким образом все могут собираться в семейный портрет.

Если это пьеса про созидание, то параллельно с читкой актеры могут рисовать картины, складывать оригами и создавать коллаж — к концу читки их произведение должно быть готово. Конец может быть решен и звуком: к примеру, если актеры начнут изображать отъезд поезда — «чучух-чучух», — все будет понятно и без декораций. Главное, чтобы все решения были органичны самой пьесе — именно поэтому режиссеру (или режиссерам) нужно работать с текстом и размышлять о героях, смыслах и главной теме спектакля.

Как сделать спектакль интереснее

Для того чтобы читка была не просто чтением текста, можно придумать театральные эффекты. Например, если это пьеса о том, что прошлого не вернуть, то все могут синхронно брать прочитанный лист и бросать на пол. Можно добавить детали реквизита, которые помогут актерам чувствовать себя персонажами и будут развивать действие: взять яблоко, шапку, сумку и так далее. К примеру, если один герой весь спектакль сидит с яблоком, а потом передает его другому, становится понятно, что это сцена о доверии, о любви. А если, допустим, под свой пафосный текст Ромео достает леденец, разворачивает его и отдает Джульетте, то мы понимаем, что на самом деле они еще дети .

Детская комната

Спецпроект

Детская комната Arzamas

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Загадки «Повести временных лет»

Дело о Велимире Хлебникове

Пророк Заратустра и его религия: что надо знать

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Загадки «Повести временных лет»

Дело о Велимире Хлебникове

Пророк Заратустра и его религия: что надо знать

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Кандидат игрушечных наук

Детский подкаст о том, как новые материалы и необычные химические реакции помогают создавать игрушки и всё, что с ними связано

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Почти тридцать лет я преподаю в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе «Литературное творчество» (отделение «Драматургия»). Повезло: вырастил Василия Сигарева, Олега Богаева, Ярославу Пулинович, Владимира Зуева, Валерия Шергина, Анну Богачеву, Анну Батурину, Александра Архипова, Ирину Васьковскую, Марию Конторович, Таю Сапурину, Татьяну Ширяеву, Надежду Колтышеву, Оксану Розум, Дарью Уткину, Светлану Баженову, Романа Дымшакова, Екатерину Бронникову, Семена Вяткина, Алексея Синяева, Полину Бородину – и еще могу называть многих молодых драматургов, более или менее успешных, но точно знаю: талантливых. Просто, может быть, пока не всем повезло в нынешнем театре, потому что кто-то не оказался вовремя в нужном месте. Но ведь всё ещё впереди.

Драматург — товар штучный.

Это самая сложная профессия, какую можно себе представить. Драматургом надо родиться, этому не научишься никогда и нигде. Драматург – это особое мышление, сочетающее в себе и литератора, и актера, и режиссера, и театрального художника и еще много, много чего. Должен признаться, что научить писать пьесы я не могу. Я и сам до сих пор не знаю, написав больше сотни пьес, как пишется пьеса. Но ведь я как-то учу студентов и, надо полагать, получается?

Я никогда не читал и не читаю лекций по драматургии своим студентам. Не кокетничая, скажу правду: я толком даже и не знаю, как пишется пьеса. Всегда говорил им: «Делай, как я». То есть, смотри на меня, как я работаю в театре, как я пишу и про что я пишу. Посмотри, как я люблю театр и что я пытаюсь сделать для театра. Вот и всё.

Но, наверное, на каждом занятии я им говорил какие-то важные вещи, которые для меня казались нормальными и естественными (я с 15 лет в театре), а для них это было ново, это был опыт.

Вот для этого я и пишу эту статью. Попробую сложить всё «в кучку», все мои советы студентам и рассказать, как я понимаю: как надо и как не надо писать пьесы.

Хотя есть известная поговорка: «Советы как касторка – их лучше давать, чем принимать». А еще говорят: «Но кумушкин совет лишь попусту пропал». Попробую, всё-таки, поделиться опытом.

Как известно, пьеса пишется просто: слева – кто говорит, справа – что говорят.

Плюс душа и сердце – это самое важное.

У меня, кроме семинаров по творчеству, в Екатеринбургском государственном театральном институте есть такой предмет под названием «Теория драмы». Я студентам в зачетках всегда расписываюсь за этот предмет: «Зачтено» и говорю: «Не знаю я, что такое теория драмы, сами разберитесь, книжки почитайте».

Меня часто пугает дремучая необразованность, «неначитанность» молодых людей, которые приходят поступать учиться «на драматурга». Этих неучей сегодня в литературе – легион. Оставаясь карликами, они все мнят себя титанами. Потому-то так и пишут, потому-то и получается у них: «Достоевский для бедных» или – «лилипутский Достоевский».

Поражаешься вот чему: какие неучи, Боже мой, какие неучи пишут пьесы! Неучи, не читавшие всю великую русскую литературу ХIХ века, без которой ты – никто, если собрался сесть за стол и писать! А потом смотрят спектакли – неучи-Митрофанушки, пишут рецензии – такие же неучи-Митрофанушки. Митрофанушка хвалит Митрофанушку. И всё прекрасно, всё в шоколаде, все довольны. Кроме публики, которая платит деньги за билеты в театр и, стало быть, обеспечивает хлебом с маслом всех: драматургов, актеров, режиссеров. Великая литература ХIХ века – тебя никто не читал, ты не нужна стала, тебя забыли! Всё понаслышке, всё поверху, всё только – скольжение. От того меня часто берёт оторопь при чтении какой-нибудь пьесы, и даже не знаешь, как тут быть, что говорить, что советовать, что делать.

Так вот. Прежде чем сесть за стол и начать писать пьесу, прочитайте всю русскую литературу ХIХ века. Или хотя бы треть её. Или хотя бы маленькую часть. Поверьте, нет такого богатства, как у русских, ни в одной стране мира. Нет такого мощного фундамента, который создал и держит всю нацию. Нет нигде в мире таких писателей, такого уровня, как Толстой, Чехов, Гоголь, Пушкин, Достоевский, Тургенев, Лермонтов, а из века 20-го – Горький, Шолохов, Булгаков. Впрочем, список бесконечен.

Почитайте великую русскую литературу, друзья, а уж потом садитесь за стол и пишите своё!

Советы мои при написании пьесы просты.

- Долго и мучительно придумывайте первую фразу. Надо невероятно точно построить первый звук, надо сделать такую первую ноту, чтобы она зажала зрителя, притянула бы его внимание. Фраза эта должна как раскаленное шило войти в мозг читающего режиссера, или актера, или зрителя, войти и – держать его. И ты, драматург, это раскаленное шило водишь – туда, сюда, а зритель за этим шилом тянется. Я очень долго всегда придумываю первую фразу, потому что от неё начинает всё дальше набираться, двигаться, без этой первой фразы невозможно идти дальше. Вспомните, как много информации в первой фразе, скажем, у Чехова в «Трех сестрах»: « … Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет …». Сколько всего сказано: и про отца, и про именины, которые сегодня, и по имени названа одна из героинь, и погода за окном прописана, и еще сколько всего.

- «Натягивайте» фразу. Каждую фразу. Надо, чтобы во фразе была бы музыка, и пусть в театре сто раз перечтут ту неправильную фразу, которую вы сочинили, пусть услышат вашу музыку. Сейчас очень просто при помощи компьютера «натянуть» фразу. Технически это делается просто: переставляете слова, перетаскиваете их «мышью», и всё. Не бойтесь неправильной речи. «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю» – говорил Пушкин. Не стесняйтесь поставить рядом два глагола, два прилагательных, делайте фразу красивой, неправильной, не гладкой. Фраза должна быть словно веревка или проволока, натянутая в руках. Это техника, но возникает эффект неправильной, разговорной речи. А драматург – это, прежде всего, «ухо». Умейте слышать музыку улицы, уличной речи. Услышьте, какая она неправильная, но какая красивая. Когда у Петрушевской однажды спросили о том, что бы она посоветовала молодым драматургам, Людмила Стефановна долго молчала, а потом сказала с улыбкой, растягивая гласные: «Слу-у-у-у-ушайте …».

- Когда я пишу пьесу, то выписываю себе из записных книжек красивые словечки, какие-то истории, еще что-то. То, что я собираю всю жизнь своим «ухом». Одну бумажку с этими словечками повешу перед собой на стенку, вторую, третью, пятую. Потом использую что-то, вставляю в пьесу и вычеркиваю, ставлю галочку, и пишу дальше. Потом из этих шести-семи листочков останется два. И это, что не вошло, перейдет в другую пьесу. Я собираю всё в кучку, всё, что нравится. Я жадный на словечки, на слова русские, красивые. Заимейте такую привычку: всё записывать в записную книжку. В поезде ложитесь на вторую полку и слушайте, что говорят ваши попутчики, а потом записывайте. В трамвае делайте вид, что смотрите в окно, а сами слушайте: о чем и как говорят люди? И записывайте. И так – везде: слушайте. И потом, если вдруг в пьесе возникает сухая, ходульная ситуация, не сильно правдивая, или персонаж у вас вырисовывается не живым, то спасти это можно двумя-тремя живыми словечками в устах героев. Публика, или читающий пьесу, наткнувшись на эти словечки, поверят, что вы пишете – правду. Надо уметь обманывать. Что ж тут такого? Нормально. Это наша профессия.

- Делайте текст литературой. Высокой, большой литературой. Не рассчитывайте, что можно написать, что попало, а актеры в театре расскажут текст красиво – на разные голоса. Очень часто в театре режиссеры прикрывают беспомощность драматургии и артистов всякими «подпорками»: включают музыку, потом начинаются танцы, а потом с колосников полетит снег, завоет ветер, польется дождь, а потом туда-сюда поедут кулисы и начнут подниматься и опускаться плунжера, или еще что. Чаще всего это всё потому, что актеры не вытягивают драматургию, а режиссер не разобрался в пьесе, либо – пьеса барахло. Режиссер не надеется, что актеры и драматург вытянут, что внимание зрителя сосредоточится. И режиссер начинает делать что-то немыслимое с театральной машинерией, чтобы людей в зрительном зале «пробудить». Но именно от этого грохота и засыпаешь, устаешь. Виталий Вульф, царство небесное, говорил мне всегда: «В театре все, что угодно, можно, но только ты – про человека рассказывай». Правильно. Хоть что делай в театре, но про человека говори, про нас, про меня. Если я читаю пьесу и просто созерцаю некие выдуманные выкрутасы драматурга, то ничего не происходит. Если это не про меня – мне не интересно. Я не люблю такой театр. Пишите про себя. Только про свои ощущения жизни. Иначе получается не спектакль про жизнь, про живое, про людей, а «Шекспир в бархатных штанишках», где все – играют, где всё – правильно: событие, оценка, пристройка, отстройка. Всё по Станиславскому. Всё по школе. А жизни живой и человека живого – нет на сцене. Когда нет живого на сцене, то зачем тогда? Пусть изощренные критики говорят про вас, сочиняющих пьесы про людей, а не про идеи, пусть они говорят, что «это колхоз, колхоз это всё, беззубое всё, простоватое». Ну, и пусть говорят. Не слушайте их. Почитайте пьесы классиков: у них всё про людей, у них всё «колхоз». Много лет назад, когда я был главным редактором журнала «Урал», литсотрудником в журнале работал Борис Рыжий. И вот он сказал однажды мне обидную фразу: «Поэзия – высокая частота звучания, а вся ваша драматургия – низкая». И хотя я обиделся, но потом понял, что он был прав. Чаще всего современные драматурги пишут тексты своих пьес, не думая о том, что надо создавать великую, большую литература. Они просто кидают в диалоги какие попало слова: мол, актеры вытянут. Нет, дорогие, не вытянут. Основа основ в театре – пьеса. Так часто в театре и говорят о хорошей пьесе: «Положи пьесу на суфлерскую будку – сама сыграет».

- Еще в театральном училище меня научили: в каждой пьесе должно быть исходное событие. Вот я и мучаю своих студентов, будущих драматургов: какое исходное событие в твоей пьесе, какое исходное событие, ты придумал его, в чем оно заключается? Студенты уже смеются надо мной и моим упорством и говорят: «Безысходное событие надо Коляде». В пьесе обязательно должно быть что-то, что произошло до открытия занавеса, что объединяет всех людей воедино: и прохожего на улице без слов, и человека, который приходит и что-то говорит, и даже кошку, которая гуляет под столом. Тогда все начинает двигаться. Идеально у Гоголя: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». Это сообщение, событие переворачивает всех: даже свинье, лежавшей в миргородской луже достается – её какой-нибудь Держиморда пнет, чтоб не портила картину. Всех до единого касается исходное событие. Это стержень, без которого не может существовать пьеса. В советское время в магазинах продавщицы все чеки накалывали на железный стержень: этот чек на рубль, этот на рубль двадцать и так далее. Вот таким железным стержнем в пьесе должно быть «исходное событие».

- На первой странице пьесы все персонажи обязательно должны назвать друг друга по имени, это необходимо. Героиня должна сказать, к примеру: «Здравствуй, Вася», и все поймут: «Ага, это Вася». А он отвечает: «Здравствуй, Маша». – «Ага, это Маша» – думает публика. «Ты меня не любишь», – говорит он. «Нет, я тебя очень люблю!» – отвечает она. Конфликт понятен. Конфликт надо обозначить на первой же странице. Сразу же конфликт надо заявить, мы должны сразу понять в зрительном зале, что происходит, в чем причина «драки». Без конфликта нет пьесы. Если, к примеру, на улице стоят двое – парень и девушка, стоят и целуются, а рядом парень и девушка дерутся – вот куда вы будете смотреть, на кого? Конечно, на тех, кто дерется. Это грубый пример, но так устроен театр и такова психология публики: следить за теми, кто «дерется». Вот основа пьесы, театра: конфликт. Публика следит за конфликтом, за тем, как он развивается и кто победит в этом поединке.

- Берите понятную каждому жизненную ситуацию: поминки, проводы в армию, встречу из армии, завтра свадьба – что-то, что каждый в зрительном зале понимает. Опять же Антон Павлович Чехов написал: «Отец умер два года назад, как раз в твой день рождения, Ирина». Сразу все понятно: папа умер два года назад, сегодня день рождения Ирины, ситуация понятна. Дальше как она будет развиваться? А дальше можно ее двигать куда угодно. Но все откликаются в зале невольно – и на смерть отца, и на день рождения. Потому что у публики в голове срабатывает: ага, у меня же такое было в жизни, интересно, а как у них это было? Этим драматург вовлекает публику в историю, заинтересовывает ее. Должна быть очень банальная и понятная ситуация. Другое дело, что потом драматург должен из «болота» подняться вместе с персонажами и взлететь в небо, в космос. Но если вы сразу увлечете людей в заоблачные дали – никто не поверит в ваш пафос. Надо медленно подводить публику к космическому пониманию нашей жизни. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

- Обязательно должна быть кульминация, до середины пьесы. И сделать этот взрыв, пик надо дико смешным. Всё в пьесе поначалу должно быть очень смешно, дико смешно – до середины! Юмор – основа основ в пьесе. Публика расслабляется. Всем в зрительном зале кажется, что их в театре развлекают, показывают пустячок, их веселят и ублажают. Так вот драматург втягивает всех в историю. Чтобы потом уколоть в сердце. Кульминация пьесы должна получиться из чего-то смешного.

- В конце первого действия надо, чтобы персонажи закричали, заорали, заругались, поссорились! Нет, не буквально, конечно же, но что-то должно произойти, что зацепит публику. На каком-то пике остановить надо историю. Для того, чтобы зрители пошли в буфет, пили бы там коньяк или чай и думали бы: «А что там дальше-то будет, интересно? Что-то они так орали, кричали, как они из этого всего, из этой ситуации выйдут?». Это такая «замануха», чтобы зрители пришли бы на второе действие, чтобы не пошли в гардероб, а потом домой. Придумайте этот крючок. Без него никак. Иначе на втором действии у вас будет пол-зала.

- В театре есть спектакли «Сладкие булочки», а есть – «Черный хлеб». Первые делаются для фестивалей, для высоколобых театральных критиков, ну и, может быть, для себя: вы пытаетесь понять так новый театральный язык, делать современный театр. А вторая категория спектаклей – для публики неизбалованной, которая заплатила деньги за билеты и хочет отдохнуть. И ничего плохого в том, что публика в зале смеется – нет. Хотите вы того, или нет, но театр все-таки – это развлечение. Так было всегда и так будет. Уметь рассмешить публику, развеселить – очень трудное дело. Когда на сцене не «юмор ниже пояса», а юмор мягкий, добрый, веселый и лучистый. Считается, что писать комедии – низкий жанр. Ничего подобного. Всегда комедии в театре были в чести.

- Обязательно в пьесе должна быть надежда. «Надо жить, дядя Ваня. Мы увидим небо в алмазах». Это не я придумал, это просто необходимые вещи. Вот я студентов в эти рамки и вгоняю, а всё остальное – делай что хочешь. Но я всё время таскаю студентов на репетиции, в театры, на гастрольные спектакли. Им нужно понять, что плохо в театре, а что хорошо, что есть мёртвое, а что живое. И что бы вы не писали, всегда пишите про Россию. Про «птицу-тройку». Про то – «куда несешься ты». Пишите про Россию — несчастную, замученную, замордованную. Про Россию – страшную и прекрасную нашу Родину. Как сказал Набоков: «Благословенна земля эта, Россия, где господствует прекраснейший из всех законов природы: выживание слабейшего». Ведь так и есть, согласитесь: во всем мире всегда выживает сильнейший. А в России – не понятно, почему! – всегда выживает слабейший. И это прекрасно.

- Пьеса не может быть написана в стол, для вечности. Пьеса должна быть поставлена в театре. Если в зрительном зале сидит автор, он видит: так, актёров это заводит, радует, а здесь зрители смеются или кашляют, или начинают шевелиться, ага, здесь – провис, тут надо ещё что-то сделать, доработать. Публика платит деньги за билеты только для того, чтобы посмеяться и поплакать. Это известно давно. Вот так и надо писать пьесы. Пусть второе действие будет грустным, очень грустным, с большими монологами, хотя я не люблю монологи в пьесах. Но все персонажи пьесы должны поковыряться в душе, должны разбираться в себе и в людях, а в конце – надо обязательно подарить маленькую надежду всем сидящим в зале.

- Пьесу надо писать в тишине. Пьеса пишется от лени. Пьесы, как дети — делаются ночами и по любви. Надо приехать на дачу, полежать на диване три дня или хотя бы день. Лежишь и думаешь: а что ты написал, Коляда? Сто пьес ты написал. Про свадьбу писал? Писал. Про проводы в армию писал? Писал. Поминки писал? Писал, была такая ситуация. Приезд нового человека в город? Было много раз. Что ж ты не писал? А вот! Вот про это ты не писал. Ну, садимся за стол и не ждём никакого вдохновения. Писатель – это работа. Сел и работай. Сначала придумываю название, какое мне нравится, красивое слово какое-нибудь. Ну вот, скажем, из записной книжки: «Сирокко». Есть ветер такой. Пишу на листочке: «Николай Коляда. Сирокко. Пьеса в 2-х действиях». Написал, откладываю. Вторая страница: «Действующие лица». У меня есть школьный орфографический словарь, я открываю последнюю страницу – там имена: и женские, и мужские. Те, которые я уже использовал, отмечены крестиком. Вот какая-нибудь «Таисья». Хорошо, красивое имя: её будут звать Тасей. Таисия, 40 лет. Мужское – Михаил. Его «Минтаем» можно называть: Миша, Миша, Минтай. Пишем «Миша». Переворачиваем страницу, пишем: «Первое действие. Первая картина. Пятиэтажка, маленький провинциальный город, квартира на пятом этаже, наверняка, потолок протекает – ага, с потолка бежит, на улице дождь…» Что там ещё может быть? Стены выкрашены половой краской, жёлтой. По комнате проходит кошка. Вот входит Миша. Тася с Мишей разговаривают. Нужна первая фраза, ложишься на диван, думаешь, думаешь… Слово переставить, натянуть фразу, вот, скажем, как Людмила в «Уйди-уйди» говорит: «Зачем я, дура, адрес дала взяла … Вы приехали и мне стыдно за всё за это тут вот кругом везде прямо …». Вот этот бардак, который вокруг в квартире, она, героиня, этими словами красивыми хочет закрыть. Она ищет слова, пытается красиво говорить, а не получается. А ей отвечает герой: «Нормально тут вот везде кругом прямо …» И получается связка, завязка персонажей, некая сексуальная игра, такие – петелька-крючочек, что так важно в театре.

- На третьей странице или на четвёртой, если всё получается, у меня в голове начинает звучать музыка. И дальше эта музыка звучит, и листы просто перекладываются. Но это надо делать в тишине и от лени, чтобы было время свободное. Нужно сойти с ума, войти в ситуацию настолько, чтобы понять, увидеть картинку полностью, войти в неё и прописать её до последней мухи, бьющейся в стекло. Суметь всё прочувствовать, тогда всё получится, всё сложится. Розанов говорил: «Что есть писатель? Вечная музыка, которая звучит в душе … Нет музыки – ты можешь научиться писать, но писателем не станешь». Услышьте эту музыку. Она обязательно придет, если персонажи ваши живые и не лежат картонными на бумаге, а бегают по письменному столу.

- Время от времени советую студентам писать через страницу какое-то резкое слово, от которого проснется читатель (режиссер, актер). Чтение утомляет. И вот вдруг: скрежет железа по стеклу. Что-то раздражающее. Представьте, что человек читает, у него теряется интерес и вдруг – «Чпондилюль их всех»! Человек просыпается. Ну, конечно, не буквально надо писать именно грубое слово. Надо быть психологом и понимать, что всё время что-то должно происходить, что «будит» человека. Вот, пришел человек в театр, выпил коньячку, что совсем неплохо – пусть отдыхает после рабочего дня, — вот, пришел он, сел в мягкое кресло, свет выключили в зале и человек, естественно, засыпает. Дак что сделать, чтобы человек не спал? Сделать «чпондилюль»!