Позвоночник – это опора всего скелета и тела человека. Как известно, позвоночник по своей форме не совсем прямой, а имеет несколько естественных перегибов. Именно эти изгибы обеспечивают амортизационные свойства скелета. Прогиб спины вперед в поясничном и шейном отделе называют лордозом. Небольшое выпячивание позвоночника назад в грудном и крестцовом отделе – кифоз.

Но иногда бывает так, что природный анатомический прогиб шейного отдела позвоночника начинает выпрямляться или становиться более плоским. Вот в этом случае и говорят о кифозе шейного сегмента. Главной причиной возникновения заболевания может стать развитие остеохондроза позвоночника, при котором уменьшается высота межпозвонковых дисков.

Причины выпрямления шейного отдела позвоночника

Кифоз шейного отдела позвоночника отмечается у пациентов разной возрастной группы (от младенцев до пожилых людей). И это может быть как проявление слабости мышечного корсета и неспособности поддержания позвоночника в правильной форме или заболевания костных тканей, при которых они теряют свои свойства и становятся более хрупкими. Поэтому существует разделение причин возникновения болезни на врожденные и приобретенные.

Врожденные:

- Наследственный или врожденный кифоз характеризуется генотипной передачей признаков доминантного наследования, при котором в нескольких поколениях наблюдается аномалии развития передних отделов самих позвонков.

- В какой-то степени к врожденному можно отнести и кифоз, развивающийся у детей первого года жизни, страдающих рахитизмом. В этом случае он возникает из-за ослабления мышц и связок скелета и мягкости самих тел позвонков.

- Кифоз могут вызвать и аномалии внутриутробного развития младенца или послеродовые травмы новорожденных.

Приобретенные:

- Возрастные изменения в структуре тел позвонков или межпозвонковых дисков.

- заболевания позвоночника (остеохондроз, остеопороз, спондилез и пр.).

- Травматические повреждения позвоночника или мышц и связок спины.

- Постоянная неправильная осанка тела (сколиоз), недостаточная физическая активность или наоборот чрезмерные нагрузки.

- Своеобразным проявлением болезни Шейермана-Мау считается кифоз, развивающийся в подростковом периоде у юношей.

- Различные сильнейшие воспалительные и инфекционные заболевания.

- Туберкулезные изменения в структуре тел позвонков (их разрушение и компрессия).

- Опухолевые образования различной качественности в позвоночнике или в мягких тканях, непосредственно соприкасаемых с позвоночным столбом.

Симптоматика и диагностика кифоза шейного отдела позвоночника

Кифоз шейного сегмента спины, как правило, сопровождается болями в патологической области, мышечными спазмами, снижением двигательной способности или ощущениями дискомфорта. Так как в шейном отделе проходят главные кровеносные и нервные структуры организма, то болезнь может проявляться частыми головными болями, головокружениями, нарушениями зрения и слуха, скачками артериального давления. А также со стороны невралгии – онемение, утрата чувствительности или покалывание в нижней челюсти или затылочной части головы.

Для подтверждения диагноза и выявления степени развития болезни лечащий врач назначает рентгенограмму позвоночника. Причем делаются сразу две проекции (боковая и прямая). Для более детального исследования ущемления нервов или кровеносных сосудов назначается компьютерная томография или МРТ шейного отдела. Далее доктор старается более точно выявить первопричину возникновения болезни и назначить соответствующее лечение, учитывая все собранные показатели и особенности строения тела пациента.

лечение кифоза шейного отдела позвоночника

Как и другие заболевания позвоночника, кифоз не излечивается за неделю-две. Процесс этот длительный, требует особой концентрации пациента на собственном состоянии и неукоснительного выполнения рекомендаций доктора.

Как правило, для лечения кифоза шейного отдела позвоночника применяются консервативные методы лечения. Они подразумевают применение анальгетических препаратов (для снятия болевого синдрома), противовоспалительных препаратов, средств, способствующих расслаблению мышечных спазмов, улучшения кровообращения и антидепрессантов (для улучшения общего нервного состояния пациента). Параллельно ведется лечение или устранение причин, вызвавших прогрессирование заболевания.

В особо тяжелых случаях может применяться хирургическое вмешательство или протезирование металлическими пластинами (они закрепляются непосредственно на теле соседствующих позвонков в патологическом участке и снимаются через некоторое время). Так же широко используются специализированные ортопедические воротники и корсеты. Далее назначаются курсы ЛФК, физиопроцедуры, плавание и пр.

Неплохой результат показали нетрадиционные методы лечения кифоза, такие как общий массаж, мануальная терапия позвоночника, иглоукалывание, рефлексотерапия и др.

Хорошей профилактикой заболевания считается: регулярные физические нагрузки, утренняя гимнастика, ведение активного образа жизни. Желательно следить за осанкой (правильное положение тела во время ходьбы, сидения, сна). Кроме того будут весьма полезны плавание, аэробика, йога.

Профилактика кифоза шейного отдела позвоночника

Избежать кифоза поможет и выполнение простого комплекса лечебно-профилактической гимнастики:

Упражнение 1

Упражнения можно выполнять как сидя, так и стоя, главное – следить за правильной осанкой. Плечи развернуты, спина прямая, руки ставим на пояс. Совершаем движение головой, вытягивая ее вперед, при этом подбородок не опускаем к груди, а плавно тянем параллельно полу, ощущая растягивание мышц шеи. Делаем глубокий вдох, а на выдохе возвращаем голову в исходное положение и стараемся, как бы втянуть подбородок в шею. При этом шею не сгибаем. Изначально делаем упражнение 5-8 раз.

Упражнение 2

Совершаем повороты головы в сторону. При повороте медленно вдыхаем, чуть задерживая дыхание, тянемся подбородком к плечу, причем, не опуская подбородок вниз, а просто перемещая его в горизонтальной плоскости. Делая выдох, возвращаем голову в исходное положение, а затем совершаем поворот с вдохом в противоположную сторону. Повторяем 5-8 раз.

Упражнение 3

Совершаем наклон головы вперед, на вдохе. При этом стараемся подбородок провести как можно ближе к груди. Возвращаемся в исходное положение и сразу же на выдохе проводим медленный наклон головы назад. Упражнение делаем очень аккуратно, чтобы не вызвать болевых ощущений. Повторяем 5-8 раз.

Упражнение 4

Поворачиваем голову медленно в сторону, делаем вдох и стараемся посмотреть на ягодицу, чуть опуская голову вниз. На выдохе возвращаемся в исходное положение и проделываем тоже в противоположную сторону. При этом движения должны совершаться медленно и расслабленно, вызывая больше растяжку мышц, чем их напряжение и закрепощение. Повторяем 5-8 раз.

Упражнение 5

Опускаем голову немного вниз, примерно на 45о, спина и плечи остаются на месте. Далее совершаем повороты головой то в одну, то в другую стороны, стараясь как бы посмотреть в небо. Повторяем 5-8 раз.

Упражнение 6

Выполняем боковой наклон головы в сторону на вдохе, ненадолго фиксируем состояние, далее тянемся макушкой головы чуть вверх и в сторону. При этом не придавливаем голову к плечу, а просто тянемся головой дальше по оси изгиба. На выдохе возвращаемся в исходное положение и проделываем тоже в противоположную сторону. Повторяем 5-8 раз.

Упражнение 7

Втягиваем подбородок к шее, далее поворачиваем голову в сторону, вытягиваем подбородок, проводим дугу по горизонтальной плоскости к противоположному плечу. Затем как бы вжимаем обратно подбородок в шею и возвращаемся в исходное положение. Для облегчения выполнения, вообразите блюдце, расположенное под подбородком и вы описываете его края. Упражнение обязательно выполняется в горизонтальной плоскости. Затем обороты выполняются в противоположную сторону. Выполняем по 5-8 раз в каждую сторону.

Упражнение 8

Далее выполняем медленные и плавные круговые движения головой. Каждое промежуточное состояние фиксируем вытягиванием шеи. Наклоняя к плечам, тянемся макушкой вверх и в сторону по плоскости плеча. Плавно по кругу перемещаем голову вниз, опять фиксируем положение и тянемся макушкой, растягивая мышцы шеи. Затем к другому плечу и назад, в каждом положении вытягиваясь. Потом выполняем упражнение в другую сторону.

Комплекс упражнений достаточно прост, рассчитан он на 10-15 минут. Через некоторое время количество повторений можно постепенно увеличивать. В основном он направлен на растяжку мышц шейного корсета, нежели на накачивание, и больше напоминает йогу. Ежедневное выполнение упражнений уже через месяц покажет значительное улучшение состояние больного, а через два-три месяца способно полностью восстановить анатомические естественные изгибы позвоночника.

Сколиоз — это искривление осанки. Чаще всего мы слышим о сколиозе, когда речь идет об искривлении позвоночника, однако искривлен может быть и шейный отдел. Этот синдром может представлять собой опасность для здоровья пациента. Интересно, что женщины страдают от заболевания в 3 раза чаще, чем мужчины.

Причины сколиоза шеи

Как и другие виды искривления позвоночника, сколиоз шейного отдела развивается в раннем детстве, когда мышечный корсет недостаточно сформирован, ребенок слаб, и происходит деформация, вызванная неправильной позой во время учебы, занятий, чтения. Именно в детском и подростковом возрасте сколиоз поддается коррекции, причем от искривления начальной стадии можно полностью избавиться до 14 лет. С возрастом лечение становится труднее.

Если же синдром развивается уже во взрослом возрасте, то причины могут быть в нарушениях в мышечных тканях, либо дегенеративных изменениях межпозвонковых дисков и позвонков. Сколиоз может быть следствием проблем с нервной системой, травм шеи, повышенных нагрузок в положении сидя, малоподвижного образа жизни и лишнего веса, наследственной предрасположенности или гормональной перестройки.

К факторам риска относится женский пол, излишний вес, малоподвижный образ жизни, сколиоз в анамнезе у родителей и других ближайших родственников, родовые травмы.

Симптомы заболевания

Есть несколько явных симптомов, указывающих на наличие данного синдрома у пациента:

- Асимметричное положение головы, заметное визуально: уши находятся на разной высоте, голова наклонена в одну сторону.

- Появление «холки» в области шеи, голова выдвинута вперед по оси, заметен выступающий участок позвоночника в области 6-7 шейного позвонка,

- Наблюдаются болезненные ощущения в районе шеи, более сильные по утрам.

- Мышцы затылка напряжены, не могут расслабиться, движения шеей затруднены.

- При вдохе, кашле, чихании, резких движениях боль становится сильнее.

- Рука немеет в области плеча с той стороны, где шея деформирована.

- Могут быть головные боли, головокружения.

Разумеется, ни один симптом не укажет со 100% вероятностью на наличие заболевания. За постановкой диагноза стоит обращаться исключительно к врачу.

Стадии развития и формы

Существует несколько видов шейного сколиоза:

- врожденный — чаще всего, связан с наследственностью, неправильным развитием;

- статический — не фиксирован, исчезает в горизонтальном положении, может быть связан с разной длиной ног;

- идиопатический — причина не выяснена;

- неврогенный — возникает на фоне неврологических заболеваний, например, нейрофиброматоза или полиомиелита;

- дегенеративно-дистрофический — вызванный остеопорозом (потеря массы кости) или остеомаляцией (размягчение кости).

Патология имеет 4 степени в зависимости от угла искривления: 1°-10°, 11°-25°, 26°-40° и больше 41°.

Сколиоз первой степени не заметен со стороны, не вызывает существенных неудобств. Боль возникает при занятиях спортом или долгом нахождении в одном и том же положении. Одно из плеч может быть ниже другого, есть небольшая сутулость.

Для второй степени характерны спазмированные мышцы, шея быстро устает, боль сильнее, чем при первой степени.

Третья, а особенно четвертая — наиболее серьезные степени шейно-грудного сколиоза. Они труднее поддаются лечению и иметь осложнения: нарушается кровообращение головного мозга, возможно появление головных болей, головокружения. Артериальное давление становится нестабильным, возможны нарушения зрения, слуха, памяти, умственных способностей.

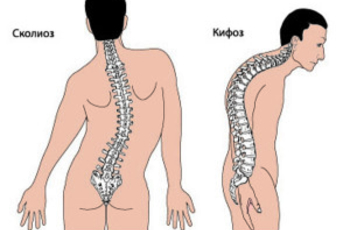

Искривление позвоночника бывает трех видов: кпереди — патологический лордоз, кзади — патологический кифоз и боковое искривление (сколиоз), которое в норме не встречается.

Лечение и диагностика сколиоза шейного отдела

Сколиоз поддается коррекции с помощью ЛФК в возрасте до 14 лет, причем чем раньше начать лечение, тем успешнее будет результат. Если же начинать коррекцию позднее, или пациент обратился с жалобами уже во взрослом возрасте, назначается лечение в зависимости от степени деформации позвоночника и направлено на устранение гипертонуса мышц позвоночника, улучшения гемодинамики к позвоночнику и головному мозгу и снятию осложнений, связанных с этими проблемами (головная боль, головокружение, скачки давления, прогрессирование патологии зрения и пр.). Самостоятельное лечение сколиоза неэффективно и опасно.

В центрах доктора Бубновского успешно применяются декомпрессионные упражнения на МТБ с целью коррекции сколиоза у пациентов от 6 лет и старше. Благодаря авторским упражнениям — сочетанию силовых и стретчинговых упражнений в декомпрессионном режиме у детей уменьшается угол искривления позвоночника, а у взрослых улучшается осанки и устраняются болевые синдромы.

В дополнение к кинезитерапии, применяются и другие процедуры: лечебный массаж, саунатерапия, партерная гимнастика и пр.

Первичную диагностику, осмотр позвоночника, анализ снимков проводит врач-кинезитерапевт, функциональную мышечную экспертизу двигательных особенностей проводит методист. На основании этих данных врач-кинезитерапевт составляет индивидуальную коррекционную программу и дает все необходимые рекомендации.

Упражнения при сколиозе шеи

Первую и вторую степени искривления можно исправить консервативным методом при помощи ЛФК. Врач составляет индивидуальный план занятий, однако мы можем поделиться несколькими универсальными упражнениями при сколиозе:

- Верхняя тяга руками сидя на полу: закрепить резиновый эспандер к верхнему уровню, сесть на пол и тянут резинку руками к груди на выдохе с прямой спиной.

- Из положения лежа на спине, держась за неподвижную опору руками, поднимать ноги к шведской стенке. Если это сложно, сначала можно стараться подтянуть ноги к груди, и только по прошествии некоторого времени, начать выполнять упражнение полностью.

- Отжимания. В начале можно заменить отжиманиями из положения стоя на коленях.

Эти упражнения особенно полезны для школьников и станут важной частью лечения и профилактики сколиоза.

Профилактика

Если с раннего возраста приучать ребенка к профилактике сколиоза, заниматься с ним физической культурой, риск развития заболевания снижается практически до нуля. При возникновении подозрений на искривление, обратитесь к врачу и по согласованию с ним способствуйте созданию здорового образа жизни ребенка. Питание должно быть насыщено белком, витаминами и минералами, водно-питьевой режим достаточный, спать рекомендуется не на диване, а на кровати, так как на диване матрас более мягкий и может продавиться с годами. Матрас должен быть не очень мягкий и не очень твердый, такой, чтоб мышцы расслаблялись во время сна и утром не было ощущения разбитости в теле. Следите за тем, чтобы ребенок достаточно спал, гулял на свежем воздухе и бывал на солнце, а самое главное регулярно укреплял и растягивал мышцы позвоночника. Делайте всей семьей утреннюю гимнастику — это не только полезно для организма, но и весело, и улучшает отношения в семье!

Когда ученик находится в школе, родители не имеют возможности следить за положением его тела во время учебы, но вы можете обратить внимание классного руководителя на сколиоз, а самим контролировать правильное положение дома во время занятий. Рабочее место должно быть хорошо освещено, ребенок занимается с ровной спиной, не вытягивая шею вперед и не нагибаясь.

Хорошо поддерживают развитие мышц спины такие упражнения, как плавание, упражнения на МТБ, а также массаж.

Информация проверена экспертом

Бубновская Людмила Сергеевна

Врач ЛФК, специалист по современной кинезитерапии

Похожие статьи

Позвоночник человека не является статической структурой. Именно поэтому мы имеем возможность передвигаться в пространстве, садиться, вставать, наклоняться – то есть, осуществлять привычные движения.

Естественные анатомические изгибы позвоночного столба распределяют между собой нагрузку веса человека, а также являются полноценной защитой от различного рода деформаций. Искривление шейного отдела относительно оси позвоночника является патологией, определяемой как лордоз.

Что это такое?

Лордоз шейного отдела позвоночника – это физиологическое явление, которое характеризуется выпуклостью позвоночника в его шейном отделе. У любого здорового человека есть шейный лордоз. О патологии речь идет в тот момент, когда позвоночник изгибается в обратном направлении.

Причину этого явления стоит искать во врожденных дефектах, воспалительных и инфекционных процессах позвоночника. Лордоз возникает под видом осложнений у пациентов с новообразованиями позвоночного столба. Основной симптом, на который жалуется пациент – боль в шейном отделе, искривление позвоночника. Нарушение кровообращения может спровоцировать головные боли, снижение зрения. На начальной стадии деформации позвоночного столба применяют консервативное лечение. Запущенная форма патологии купируется хирургическим методом, после которого следует длительный восстановительный период.

Что значит сохранен?

Усиление или сглаженность деформации поясничного отдела является признаком патологии. Человек начинает жаловаться на боль в области шеи, ограничение подвижности, головные боли, слабость в теле. С целью диагностики заболевания врач направляет такого пациента на инструментальное исследование — магнитно-резонансную томографию (МРТ). Если медицинское заключение содержит фразу «шейный лордоз сохранен», то это означает незначительное искривление позвонков в шейном отделе. При сохраненном лордозе радиус кривизны позвоночного изгиба составляет 49 градусов.

Что значит усилен?

Лордоз усилен – означает, что изгиб шейного отдела превышает 40 градусов и имеет патологическую тенденцию к увеличению. Пациент сталкивается с диагнозом – гиперлордоз.

Формирование у ребенка

Усиление лордоза наблюдается у детей с дефицитом витамина Д, врожденными патологиями, а также у тех, кто получил родовую травму. Изгиб позвоночника вперед формируется у ребенка по причине двух основных факторов – неправильной осанки и избыточного веса. В результате начинается смещение внутренних органов относительно анатомической оси, нарушение их функционирования. У ребенка диагностируется общее ухудшение здоровья. После постановки диагноза, родители приходят в удивление, что все детские проблемы начались с неправильной осанки или же лишних килограммов.

Как классифицируют?

В зависимости от очага локализации искривленных позвонков классифицируют патологии шейного и поясничного отделов. После того как был определен участок деформации, выявляют причину этого явления, а именно:

- Первичный лордоз, который возникает на фоне воспалительных и инфекционных процессов позвоночника, а также в результате врожденных аномалий позвоночного столба. Первичная деформация позвонков шейно-воротниковой зоны возникает под воздействием злокачественных новообразований. У лиц с избыточным весом часто встречаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

- Вторичный лордоз имеет врожденный характер или же развивается у детей вследствие травмы, полученной в родах.

По форме происхождения заболевание классифицируют на:

- Физиологический лордоз позвонка – нормальное явление, не являющееся патологическим.

- Гиполордоз шейного отдела позвоночника – выпрямление нормального физиологического изгиба позвонков.

- Гиперлордоз – усиление искривления позвоночника.

В зависимости от того, существует ли возможность исправить искривление шейных позвонков, классифицируют лордоз по типам:

- Нефиксированный диагностируется тогда, когда пациент способен при определенном усилии расправить спину и разогнуться.

- Частично фиксированный – человеку сложно выпрямить спину, угол искривления четко обозрим.

- Фиксированный – человеку сложно расправить спину и держать ровно спину.

Причины патологии

Лордоз шеи чаще всего возникает по причине гиподинамии – малоподвижного образа жизни. В группу риска входят дети школьного и студенческого возраста, офисные работники. Такие люди часто находятся в одном положении, как правило, сидя, что негативным образом влияет на положение позвоночного столба. Поэтому, родителям рекомендуется тщательно следить за осанкой ребенка в период формирования позвоночника.

Возникает шейный лордоз в результате таких патологических явлений опорно-двигательного аппарата:

- Ревматоидный артрит.

- Радикулит.

- Спазма мышц.

- Заболевание Кашина-Бека.

- Грыжи межпозвоночных дисков.

- Остеохондроза.

- Наследственный фактор.

- Патологии Бехтерева.

- Вследствие травм шеи, ушибов позвоночника.

- Воспалительных и инфекционных процессов позвоночника.

- Опухоли органов, расположенных возле позвоночного столба – щитовидки, трахеи, пищевода, дыхательных путей.

- Нарушений обмена веществ.

- Стремительного роста костной и мышечной массы у подростков.

Обратите внимание на то, что в возрасте 10–17 лет у детей начинается активный рост позвоночного столба. В результате этого смещается центр тяжести, нагрузка на отделы позвоночника распределяется неравномерно и это ведет к искривлению столба.

На заболевания позвоночника влияет ожирение, лишний вес, а также склонность к вредным привычкам – к алкоголю, курению.

В зависимости от причин возникновения искривления позвонков шейный лордоз делят на первичный и вторичный. Эти патологии отличаются тем, что при первичном изгибе шейного отдела повреждаются мышцы, хрящи и связки. На этом этапе искривление позвоночника незначительное. Лечение первичного лордоза комплексное: медикаментозное, физиотерапия, массаж.

Причину вторичного искривления шейного отдела позвоночника диагностируют в плоскости врожденных или приобретенных патологий опорно-двигательного аппарата.

Как проявляется?

Лордоз – это заболевание опорно-двигательного аппарата с явными видимыми симптомами, которые сразу же бросаются в глаза. Основными признаками искривления шейных позвонков являются:

- Вытянутая вперед шея.

- Искривление позвоночника с выделяемым изгибом в области шеи.

- Боль при прощупывании шейно-воротниковой зоны.

- Ощущение боли во время поворотов головы из стороны в сторону.

- Ограничение подвижности.

- Повышенная утомляемость.

- Боль в позвоночнике при выполнении элементарных физических нагрузок.

Прогрессирующий лордоз оказывает негативное влияние на функционирование внутренних органов. В первую очередь, смещенные позвонки относительно их анатомического положения, передавливают кровеносные сосуды, нервные окончания. Из-за лордоза «страдают» сердце, желудок, дыхательные пути, органы пищеварения. Впоследствии пациенты жалуются на болезненные ощущения в области живота, грудной клетки, верхних конечностей.

О проблемах с опорно-двигательным аппаратом могут сказать ряд нетипичных симптомов для этой болезни:

- Сложность с глотанием пищи.

- Головные боли и головокружение.

- Нарушение работоспособности.

- Снижение внимания и концентрации на предмете.

- Постоянное ощущение слабости.

- Сложность с засыпанием, плохой сон.

Диагностика

- Рентген позвоночника.

- Магнитно-резонансную томографию.

- Компьютерную томографию позвоночника.

Исследования, указанные выше, помогают определить степень искривления позвоночного столба, глубину изгиба, а также причину патологии – ушиб, воспалительный процесс, врожденный дефект и т. д.

Как исправить?

Процессы искривления позвоночного столба возможно остановить на ранней стадии патологии. Для этого пациенту необходимо обратиться к врачу-хирургу, невропатологу с целью полного обследования и диагностики.

Терапия лордоза должна быть комплексной: медикаментозное лечение, лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение. Терапия может быть длительной, если к процессу искривления шейного отдела позвоночника присоединяются сопутствующие патологии.

Терапевтические меры лечения

К эффективным физиотерапевтическим методам лечения лордоза относят:

- Иглоукалывание.

- Магнитотерапию.

- Ношение поддерживающего шейного воротника.

- Плавание курсом 30 дней.

- Горячие компрессы из лечебной грязи.

- Ультразвуковое воздействие.

- Процедуры электрофореза.

- Пациент на протяжении всего курса лечения должен соблюдать специальную лечебную диету.

Основа питания – легкие низкокалорийные продукты, которые не раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Не стоит упускать из внимания и действия пациента в отношении своей проблемы: поддержание правильной осанки, ношение корсета для исправления осанки.

Медикаменты

Для лечения лордоза шейного отдела позвоночника назначают курс противовоспалительных, обезболивающих, иммуномодулирующих препаратов. При болях позвоночника назначают курс препаратов из:

- Нестероидных противовоспалительных в виде ибупрофена и его аналогов в дозировке 200 мг. 2 раза в день.

- Инъекции обезболивающего в качестве местной терапии – мовалис 1,5 мл 1 раз в сутки.

- Витаминотерапия В1, В6, В12: внутрь мышцы вкалывают нейрорубин 3,0 мл.

- Для снятия мышечного спазма применяют релаксанты по схеме: 10 суток мидокалм внутримышечно, 30 суток по 1 таблетке в дозировке 100 мг.

Хирургические методы лечения применяют в тех клинических случаях, когда шейный лордоз относится к врожденным патологиям. Больному на месте поврежденных позвонков устанавливают специальные медицинские металлоконструкции – это штыри и скобы. Подобные конструкции направлены на постепенное исправление дуги шейного отдела позвоночника. На протяжении всего курса лечения верхняя часть позвоночного столба будет обездвижена. После операции пациенту назначают курс восстановления.

Лечебная физическая культура

Специально разработанный комплекс лечебной гимнастики под руководством врача, поможет исправить шейный лордоз и закрепить результат в дальнейшем. Основное направление терапии – вытягивание позвоночного столба в шейно-воротниковой зоне. Для этих целей можно использовать подводную гимнастику или же занятия в спортзале.

Профилактические меры

К профилактическим мерам шейного лордоза относят следующие меры:

- Поддержание активного образа жизни: длительные прогулки, занятия плаванием, прогулки на велосипеде.

- Здоровое и рациональное питание.

- Нормализация веса.

- Отказ от алкоголя.

- Здоровый сон в прохладной комнате на жестком матрасе.

- Укрепление мышечного каркаса через физические нагрузки.

В заключение, напоминаем, что игнорировать болезненные ощущения в шейно-воротниковой зоне категорически нельзя. Искривление позвоночного столба в виде кифоза или лордоза может привести к потере слуха, зрения, а также вызвать обездвиживание верхних конечностей. Рисковать своим здоровьем не стоит. Лордоз эффективно поддает медикаментозной терапии. Запущенные формы искривления позвоночного столба требуют хирургического вмешательства и длительной восстановительной терапии.

Встречается такое патологическое искривление достаточно редко.

Но недооценивать его серьезность нельзя, как и другие патологии позвоночника.

Ведь все искривления приводят к ухудшению функционирования органов и систем организма.

При искривлении шеи больше всего страдает головной мозг.

Ведь из-за плохого кровоснабжения начинается кислородное голодание.

Содержание[Скрыть]

- 1. Что это за заболевание

- 2. Факторы риска, причины и последствия

- 3. Лечение

- 4. Профилактика кифоза

- 5. Прогноз

- 6. Заключение

Что это за заболевание

Кифозом шейного отдела позвоночника называют состояние, при котором естественный прогиб шеи начинает выпрямляться. Физиологический кифоз в норме наблюдается в грудном и крестцовом отделах. Небольшие прогибы необходимы для обеспечения амортизации скелета.

Патология шейного отдела может появиться у пациентов всех возрастов, даже у младенцев. Развивается кифоз из-за того, что позвоночник не может удерживать правильную форму. Это бывает из-за ослабленных мышц, поддерживающих позвоночный столб и повышенной хрупкости костей.

Краткая история протекания болезни

Развивается кифоз шейного отдела практически незаметно. Пациенты не могут его самостоятельно выявить. Но при прогрессировании заболевания он провоцирует появление ряда неприятных симптомов. Многие не обращают внимания на возникающие признаки заболевания, игнорируют их. Это приводит к ухудшению состояния пациента.

Классификация патологии

Специалисты выделяют 3 стадии кифоза шейного отдела позвоночника. Они зависят от степени искривления:

| минимальная | угол искривления менее 30о |

| средняя | угол 30-60о |

| тяжелая | угол более 60о |

Также классифицируют кифоз в зависимости от причины его появления. Он может быть:

| дегенеративно-дистрофическим | нарушаются процессы биохимического обмена веществ в тканях и ухудшается кровоснабжение позвоночника |

| рахитическим | возникает на фоне дефицита витамина D |

| паралитическим | при поражениях головного мозга иногда нарушаются сократительные функции мышц, часто эта форма кифоза встречается у детей с церебральным параличом |

| инфекционным | позвонки могут деформироваться из-за спондилита или туберкулеза |

| сенильным | возникает из-за инволюции позвоночника в пожилом возрасте |

Врачи сенильный кифоз включаются в обобщенное понятие «старческая спина». Также в зависимости от времени возникновения заболевания выделяют врожденный и приобретенный кифоз.

Распространенность и значимость

Кифоз верхних отделов позвоночника встречается практически у 8-10% всего населения. Но у многих он слабо выражен. Кифоз шейного отдела – достаточно редкая патология. Но недооценивать серьезность этой проблемы нельзя. Он приводит к нарушению кровоснабжения головного мозга.

Факторы риска, причины и последствия

Все причины возникновения кифоза условно разделяются на врожденные и приобретенные. Основным фактором риска появления деформации является генетическая предрасположенность. Если у нескольких поколений в роду был кифоз, то с большой долей вероятности можно предположить, что ребенку передадутся гены, которые отвечают за аномалии развития позвоночника.

При рахите в детском возрасте повышается вероятность развития кифоза. Обычно он возникает на первом году жизни. Специалисты такой кифоз относят к врожденным. У некоторых детей кифоз появляется еще при внутриутробном развитии или в результате родовых травм.

К приобретенным причинам возникновения кифоза шейного отдела относят:

- различные болезни позвоночника (спондилез, остеопороз, остеохондроз);

- возрастные изменения, провоцирующие изменение структуры позвонков и межпозвоночных дисков;

- травмы позвоночника, повреждения связок и мышц спины;

- недостаточная физическая активность, чрезмерные нагрузки;

- неправильная осанка (сколиоз);

- воспалительные и инфекционные заболевания, провоцирующие появление проблем с позвоночником (например, при туберкулезе изменяется структура самих позвонков);

- опухоли (доброкачественные и злокачественные), которые соприкасаются с позвоночником;

- грыжи межпозвоночных дисков.

Также кифоз шейного отдела может стать одним из проявлений заболевания Шейермана-Мау. Развивается он преимущественно у юношей в подростковом возрасте.

При отсутствии лечения или его неэффективности может начаться ущемление корешков спинного мозга. Это приводит к нарушениям работы органов дыхания и сердца. Пациенты с шейным кифозом страдают от частых пневмоний, бронхитов. Даже в состоянии покоя у них бывает отдышка. Но это не единственное негативное последствие кифоза. Также у пациентов начинается аритмия, появляются проблемы с давлением.

Симптомы и методы диагностики

Самостоятельно выявить кифоз на ранних стадиях практически невозможно. Поэтому пациентам необходимо знать, какие признаки прогрессирования этого заболевания существуют. При появлении первых симптомов необходимо проконсультироваться с врачом. Он проведет диагностику и при подтверждении кифоза шейного отдела назначит соответствующее лечение.

К симптомам шейного кифоза относят:

- появление головных болей;

- онемение конечностей;

- развитие гипертонии или, наоборот, гипотонии;

- сутулость;

- чувство покалывания в нижней челюсти;

- ухудшение зрения и слуха;

- слабость, быстрая утомляемость.

Врачи все признаки кифоза разделяют на 2 группы: вертебральные; экстравертебральные.

К первой группе относят нарушение подвижности шеи, появления хруста при поворотах головы.

Ко второй группе относят слабость мышц глаз и снижение чувствительности кожи. Если нервные корешки будут излишне сдавливаться, то состояние может ухудшиться. Возникают периферические и центральные параличи, у некоторых появляется даже расстройство мочеиспускания.

После опроса пациента и выяснения основных симптомов врач назначает рентгенограмму шейного отдела в двух проекциях. Это исследование позволяет выявить искривление и определить степень кифоза. Проверить, ущемлены ли кровеносные сосуды и нервные окончания, можно с помощью МРТ и КТ.

Если кифоз будет подтвержден, то необходимо оценить состояние внутренних органов, которые чаще всего страдают от кифоза: легких и сердца.

Лечение

Избавиться от появления патологического искривления в шейном отделе достаточно тяжело. Процесс лечения длительный, получить хорошие результаты можно при выполнении всех рекомендаций лечащего врача. На ранних стадиях используют лишь консервативные методы терапии, но при ухудшении состояния возможно оперативное лечение.

Терапия должна быть направлена на остановку процесса деформации и устранение искривления, уменьшение степени давления на нервные окончания, защиту спинномозгового вещества от возможного повреждения.

Используемые препараты

В зависимости от состояния врач рекомендует употреблять:

- средства, в состав которых входит кальций;

- витамин D;

- противовоспалительные медикаменты;

- антидепрессанты (они необходимы для улучшения нервного состояния пациента);

- препараты, расслабляющие мышечные спазмы.

Если есть возможность, то проводится терапия, направленная на устранение причин, спровоцировавших появление кифоза.

Хирургическое лечение

Операции при кифозе шейного отдела позвоночника назначаются в тех случаях, когда консервативное лечение неэффективно. Также оперативное вмешательство рекомендуют в случаях, если пациент слишком поздно обратился к врачу.

Среди основных показаний называют:

- искривление свыше 75о;

- стойкие боли, которые не купируются медикаментозно;

- нарушение кровообращения и дыхания.

Для исправления кифоза на позвоночник устанавливают специальные системы, состоящие из стержней и винтов. Хирург должен надежно стабилизировать положение позвонков, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания в будущем. Такие системы можно устанавливать только после завершения периода роста.

Упражнения и массаж

Ежедневное регулярное выполнение лечебной гимнастики является основным методом лечения кифоза. Правильное выполнение упражнений позволяет укрепить связочно-мышечный аппарат. Это способствует улучшению лимфо- и кровообращения, повышению гибкости мышц и суставов, устранению болей. Полезным также будет плавание в бассейне. Оно помогает расслабить нужные группы мышц.

Подбирается комплекс упражнений при шейном кифозе каждому пациенту индивидуально. Врач учитывает состояние больного, причины возникновения кифоза и силу деформации. При выполнении упражнений пациент должен следить за своей осанкой.

Гимнастика направлена на укрепление мышц шеи. Активно используются различные вытягивания шеи, повороты, наклоны. Гимнастику необходимо выполнять ежедневно на протяжении 10-15 минут.

Благодаря выполнению качественного массажа удается добиться такого результата:

- межпозвоночные диски, позвонки, суставы принимают правильное положение;

- боли в спине и затылке исчезают;

- кровообращение улучшается;

- мышечный корсет укрепляется;

- напряжение мышц минимизируется.

Обычно сеансы мануальной терапии при шейном кифозе проводят через день. Тактика проведения массажа и его длительность устанавливается врачом индивидуально в зависимости от состояния пациента и степени деформации.

Видео: «Упражнения для укрепления шеи»

Лечение в домашних условиях

Основное лечение, направленное на исправление кифоза, должно проводиться дома. Помимо ежедневной гимнастики и использования специальных препаратов людям рекомендуют носить ортопедические корсеты. С их помощью у детей можно исправить искривление. Использование корсета взрослыми пациентами позволяет остановить деформацию.

Профилактика кифоза

Предупредить появление искривления шейного отдела позвоночника вполне реально. Для этого необходимо:

- постоянно следить за осанкой и положением шеи;

- следить за физической формой: регулярные физические нагрузки способствуют укреплению мышечного каркаса;

- при сниженной остроте зрения использовать очки или контактные линзы.

При появлении первых симптомов кифоза следует обратиться к врачу. Исправить искривление на начальных стадиях заболевания можно даже во взрослом возрасте.

Прогноз

При отсутствии лечения кифоз будет прогрессировать. Это провоцирует ухудшение кровоснабжения мозга. В результате у пациента возникают сильные боли. Они локализируются преимущественно в затылочной части. Помимо этого появляются проблемы с функционированием дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

При выявлении кифоза в детском возрасте избавиться от заболевания консервативным путем удается в более чем 90% случаев. У пациентов старше 16 лет убрать деформацию значительно сложнее. Лечение направляется на остановку прогрессирования заболевания.

Заключение

Искривление в шейном отделе позвоночника, при котором он выпрямляется, называется кифозом.

- В зависимости от периода появления кифоз может быть врожденным либо приобретенным.

- Специалисты выделяются 3 стадии заболевания: минимальная, средняя, тяжелая. Стадия устанавливается после проведения рентгенографии и определения угла искривления.

- Развивается кифоз шейного отдела на фоне прогрессирования иных заболеваний позвоночника, он может появиться в результате травм, слабой физической активности, инфекционных болезней, которые влияют на позвоночник.

- Пройти обследование необходимо при появлении сильных головных болей, онемении конечностей, возникновении проблем с давлением.

- Кифоз шейного отдела приводит к ухудшению мозгового кровообращения, это может стать причиной появления периферических либо центральных параличей, проблем с дыхательной и сердечно-сосудстистой системой.

- Для лечения кифоза назначают медикаментозную терапию, ЛФК, массаж, могут рекомендовать носить корсет.

Врач ЛФК

Проводит комплексную терапию и профилактику заболевания позвоночника, проводит расшифровку рентгенографии и МРТ снимков. Также проводит реабилитацию и восстановления физического состояния после травм.Другие авторы

Комментарии для сайта Cackle

Заболевания опорно-двигательного аппарата – сложная категория, трудно поддающаяся лечению и требующая своевременного и грамотного подхода к диагностике и лечению. Одним из наиболее часто встречающихся среди таковых принято считать лордоз шейного отдела позвоночника, проявляющийся в виде аномального искривления позвоночного столба в области шейного отдела.

Как и прочие заболевания, лордоз имеет классификацию. Каждый подвид характеризуется определенными симптоматическими проявлениями от обычного искривления осанки до невыносимых болей, мешающих полноценной жизни.

Предлагаем рассмотреть особенности лордоза шейного отдела позвоночника, выявить его основные симптомы, предпосылки к образованию и, конечно, методы лечения.

Общая информация

На самом деле, лордоз – это не столько диагноз, сколько обозначение положения. Лордоз шейного отдела – является нормой, но при определенных условиях. В медицинской практике под лордозом подразумевается искривление позвоночного столба в переднезаднем направлении с наличием выпуклости.

При нормальном развитии физиологический лордоз проявляется в первый год жизни человека. Отклонения от нормы могут появиться вне зависимости от возраста и являться следствием различных нарушений.

Почему образуется лордоз?

Рассматривая лордоз, как естественное явление, следует отметить, что выгиб позвоночника необходим человеческому телу для поддержания равновесия, а также равномерного распределения нагрузок.

При рождении человека его позвоночник практически ровный. Однако, искривления начинают формироваться уже к первому году жизни, когда по мере взросления косточки укрепляются, мышечная масса нарастает и ребенок приобретает умение уверенно сидеть, а затем ползать и ходить.

В тот момент, когда позвоночник достаточно окреп, чтобы ребенок смог уверенно стоять – все заложенные природой изгибы тела сформированы, включая шейный лордоз.

О патологии следует говорить, когда глубина прогиба заметно изменяется. Человек при этом может не испытывать дискомфорта, но со временем начинается проявление тревожных симптомов.

Классификация лордоза

Классификация рассматриваемого состояния реализуется по различным критериям, при этом типология выделяется отдельным блоком.

В зависимости с особенностями развития выделяют 2 формы:

-

физиологическую – обусловлена естественным развитием и ростом человеческого организма;

-

патологическую – гипертрофированный вид спровоцирован внутриутробными аномалиями развития, родовыми травмами или наличием врожденных болезней.

Исходя из причин развития определяют:

-

первичный лордоз – является следствием болезни позвоночника;

-

вторичный лордоз – образуется, как следствие другого заболевания.

Также выделяют 3 дополнительных вида, в соответствии с возможностью возвращения в заложенное природой положение:

-

нефиксированный – пациент способен сознательно, прилагая усилия, полноценно выпрямиться;

-

частично фиксированный – имеются определенные ограничения, влияющие на интенсивность изгиба;

-

фиксированный – характеризуется невозможностью возвращения в естественно предусмотренное положение.

Каждый вид болезни имеет определенные предпосылки и особенности проявления, а также причины, которые стали началом развития патологического процесса.

Типы лордоза шейного отдела позвоночника

В современной медицине принято выделять 2 основных типа лордоза шейного отдела позвоночника:

-

гиперлордоз – сильный изгиб вперед. Внешне создается впечатление, что человек выдвинул голову вперед. При таком типе заболевания следует говорить о патологической экстензии шеи;

-

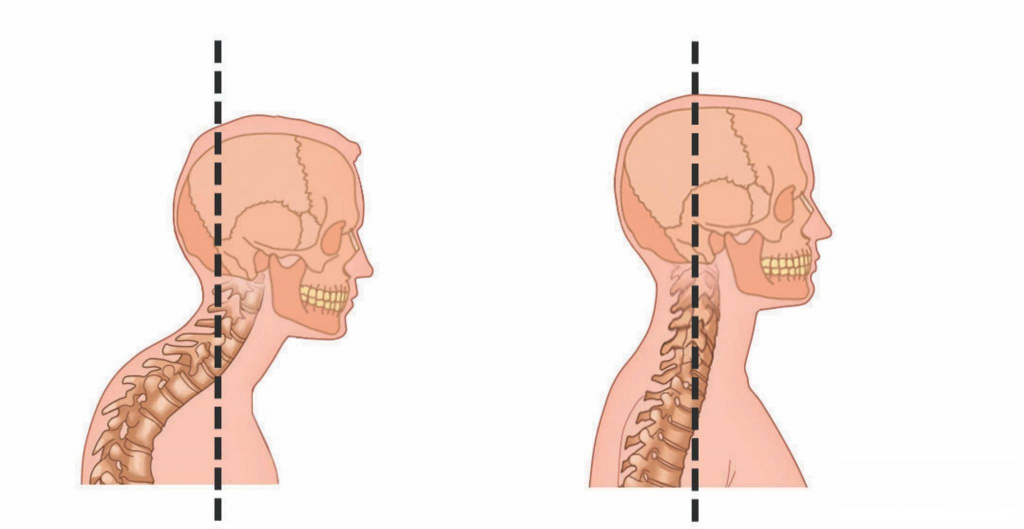

гиполордоз, он же шейный кифоз, известный в народе, как «шея военного» – аномальное проявление чрезмерным выпрямлением. Разглядывая профиль человека с такой шеей можно обратить внимание на ее прямоту, отсутствие физиологической кривизны.

Согласно анатомии, шейный отдел состоит из 7 позвонков, каждый из которых необходим для полноценного функционирования (поддержки головы, выполнения поворотов и наклонов). Небольшая кривизна необходима для поддержки головы, однако, ее усиление может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Наиболее вероятные причины шейного лордоза

Практика показывает, что определенные факторы способны привести к лордозу различного типа. Однако, прежде чем перечислить их, следует рассмотреть перечень общих причин нарушения нормального развития. В их числе:

-

дисплазия тазобедренного сустава;

-

церебральный паралич (ДЦП);

-

рахит;

-

ряд особенностей организма;

-

системные болезни тканей позвоночника.

Перечисленные причины являются врожденными и требуют максимально оперативного устранения. В ситуации, когда этого не происходит – риски усугубления ситуации и приведения к необратимым последствиям становятся крайне велики.

Причины гиперлордоза

Увеличение естественного изгиба шейного отдела позвоночника может возникать по таким причинам, как:

-

развитие болезни Бехтерева – сложное системное заболевание, приводящее к сращению суставов позвоночника, что приводит к сильным трансформациям, ограничивая человека в движении. По мере естественного старения болезнь прогрессирует;

-

нестабильность шейного отдела позвоночника – перенесенные травмы, недостаточный тонус мышц, особенности труда и прочие факторы могут спровоцировать необходимость постоянного наклонения или поднятия головы, что может привести к патологическим изменениям;

-

псориатический артрит – аутоиммунная болезнь, способная провоцировать поражения различных участков позвоночника.

В результате действия этих причин человек начинает испытывать боли различной интенсивности и дискомфорт, что неизбежно приводит к патологическим изменениям в шейном отделе позвоночника.

Причины гиполордоза

Сглаженность позвоночного отдела провоцируется в связи с такими причинами, как:

-

различные степени остеохондроза – разрушение межпозвоночных дисков провоцирует создание ситуации, когда человек не может полноценно совершать повороты головы, испытывает ощущение «мурашек» и онемения в верхних конечностях;

-

травмы – ушибы, переломы и пр. повреждения могут провоцировать смещение позвонков, что создает ситуацию сглаживания шеи. Проблема сопровождается острой болью, ощущением дискомфорта и отложенной симптоматикой;

-

спондилез нетравматичного характера – непосредственное смещение позвонка, вызванное наследственной предрасположенностью, недостатком тонуса мышечного каркаса или врожденными аномалиями строения позвоночника.

Несмотря на выведенный перечень наиболее вероятных причин, с точностью указать что именно повлияло на выпрямление физиологично изогнутого шейного отдела позвоночника не всегда представляется возможным. Однако, комплексный подход к диагностике позволяет грамотно подобрать подходящий метод лечения для конкретного пациента.

Предрасполагающие факторы

Кроме очевидных причин, специалисты также выделяют ряд факторов, которые могут быть предпосылками развития патологического состояния рассматриваемого вида. В их числе:

-

избыточная масса тела;

-

нарушение работы эндокринной системы;

-

дисбаланс метаболических процессов;

-

злоупотребление курением, употреблением алкоголя или запрещенных веществ;

-

высокие темпы роста тканей позвоночного столба.

Отдельно стоит сказать про серьезность вопроса избыточной массы тела, ведь повышенная нагрузка на позвоночник и суставы неизбежно приводит не только изменению положения различных отделов, но и активизации дегенеративно-дистрофических процессов.

Симптомы шейного лордоза

Как известно, каждая болезнь имеет не только предпосылки, но и определенные проявления, которые сводятся в единую группу клинических симптомов.

Рассматривая шейный лордоз, как заболевание, следует выделить такие симптомы, как:

-

потеря контроля над осанкой, визуально заметное изменение положение тела (голова выставлена вперед, плечи опущены, грудь уплощенная, живот выступает вперед);

-

появление болезненности в области лопаток, шеи и плеч, которые могут иметь различную интенсивность в зависимости от количества физических нагрузок;

-

дискомфорт и ноющие боли в голове;

-

снижение уровня работоспособности, появление хронической усталости;

-

потеря способности хорошо запоминать, рассеянность внимания;

-

бессонница, нарушение аппетита;

-

частичная потеря чувствительности рук (различных участков);

-

приступы повышенного давления, учащенное сердцебиение и неспособность к выполнению даже небольших физических нагрузок.

В запущенных случаях также отмечают ограниченность движений, скованность и боль при выполнении поворотов головы, наклонов (может отдавать в другие части тела, например, в кончики пальцев).

Вероятные осложнения

Нарушение нормального положения отделов позвоночника провоцирует патологическое перераспределение нагрузки на костно-мышечный скелет и связочный аппарат, что при отсутствии коррекции может стать причиной появления осложнений.

К числу простейших осложнений, поддающихся исправлению, выделяют перерастяжение мышечных волокон, появление быстрой утомляемости и слабости в теле.

Стойкое, длительное напряжение провоцирует развитие более серьезных осложнений, в числе которых:

-

развитие патологической подвижности позвонков;

-

потеря стабильности тканей межпозвоночных дисков;

-

выпадение дисков;

-

образование межпозвоночных грыж;

-

появление стойкого воспалительного процесса;

-

деформирующий артроз.

Важно! Отсутствие своевременной диагностики и лечения шейного лордоза провоцирует не только нарушение осанки, но еще и развитие болезней практически всех внутренних органов, что обусловлено нарушением кровообращения.

Диагностика

Вопросами диагностики и разработки плана лечения шейного лордоза, как заболевания, занимаются такие специалисты, как хирург или травматолог. Однако, первичной диагностикой может также заниматься и терапевт общей практики.

Используемые методы

В процессе выявления клинической картины для постановки максимально точного диагноза, врач использует различные методы, позволяющие выявить основные проявляющиеся симптомы и наметить вероятные причины появления такого рода состояния.

В рамках диагностической процедуры используется:

-

опрос в целях формирования четкого анамнеза пациента;

-

тактильный и визуальный осмотр, позволяющий выявить состояние осанки;

-

изменение глубины изгиба позвоночного отдела;

-

назначение инструментальных исследований для уточнения этиологии изгиба.

Дополнительно могут быть назначены общие клинические анализы, целью которых является выявление актуального состояния здоровья и стабильность работы всех систем организма.

Что относится к инструментальным методам исследования?

Все существующие методы исследования, применяемые в диагностике и лечении пациентов с различными диагнозами, условно делятся на 2 типа:

-

лабораторные – анализ биоматериалов в условиях лаборатории;

-

инструментальные – обследования с использованием специальной аппаратуры.

В числе инструментальных методов исследования, применяемых для диагностики шейного лордоза, используют:

-

рентгенологическое исследование, с целью уточнения изгиба;

-

компьютерная томография (КТ) для выявления причины патологического состояния;

-

магнитно-резонансная томография (МРТ), дающая возможность детально изучить ткани, лежащие в области поражения.

Перечень необходимых исследований определяется индивидуально, в зависимости от имеющейся ситуации и случая конкретного пациента.

Выставление диагноза

Итогом качественной диагностики является верно установленный диагноз, полученный на основании результатов внешнего осмотра и данных, полученных в ходе лабораторных и инструментальных методов исследования.

Кроме того, на основании полученных данных выстраивается курс лечения пациента, с учетом состояния его здоровья и особенностей клинической картины болезни.

Основы лечения шейного лордоза

Как и при любой другой патологии опорно-двигательного аппарата, лечение лордоза предполагает исключительно комплексный подход, подразумевающий учет различных факторов, влияющих на состояние здоровья.

Двигательный режим

Вне зависимости от степени сложности имеющейся проблемы, первым шагом в лечении пациента является определение оптимально подходящего для него двигательного режима. Так, например, после травмы может быть показано ограничение подвижности, а в прочих ситуациях – наоборот, посещение занятий лечебной физической культурой, с целью активизации кровотока в тканях.

Медикаментозное лечение

Второй этап – это медикаментозная терапия. К большому сожалению, только с помощью медикаментов можно избавиться от мучающих болей, снять воспаление и укрепить ткани позвоночника. В лечении используются препараты следующих групп:

-

обезболивающие – избавляют от болей различной интенсивности;

-

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – устраняют очаг воспаления и стабилизируют обменные процессы;

-

миорелаксанты – способствуют снятию чрезмерного напряжения мышечного каркаса;

-

хондропротекторы – обеспечивают питание хрящевой ткани межпозвоночных дисков, предотвращая развитие грыжи и создавая условия для восстановления хряща.

Одним из лучших препаратов современного типа следует считать «Артракам», отличающийся эффективностью применения, благодаря чистому составу и форме производства.

Массаж

Различные виды массажа благоприятно влияют на состояние опорно-двигательного аппарата. При лордозе различных отделов позвоночника особенно эффективно посещение мануального терапевта.

Профессиональный массаж в мануальной технике обеспечивает возможность расстановки позвонков на свои места, а также эффективную поддержку тонуса мышечного каркаса.

Операции

Хирургическое лечение всегда сопровождается рисками, поэтому этот метод лечения применяется исключительно в крайних, запущенных случаях.

Операции по устранению шейного лордоза назначаются тем пациентам, которые перенесли серьезные травмы и испытывают боли, мешающие нормальной жизни.

Рекомендации по профилактике

В целях снижения рисков развития болезни рассматриваемого типа, а также ее рецидива после прохождения комплексного лечения, специалисты рекомендуют придерживаться общих рекомендаций, среди которых выделяют:

-

соблюдение основ сбалансированного питания, что помогает поддерживать количество полезных компонентов, витаминов и минералов в организме;

-

поддержание оптимального уровня двигательной активности с задействованием различных отделов опорно-двигательного аппарата;

-

лечебная физическая культура, направленная на укрепление мышц наиболее уязвимых участков позвоночника;

-

своевременное обращение ко врачу при появлении тревожных симптоматических проявлений;

-

контроль осанки;

-

выбор в пользу ортопедических подушек и матрасов, для обеспечения здорового, безопасного сна;

-

тщательная организация рабочего пространства;

-

ограничение физических нагрузок и отказ от подъема чрезмерных тяжестей;

-

отказ от злоупотребления вредными привычками (курение, алкоголь, запрещенные вещества и переедание).

В дополнение к профилактическим мерам следует отнести прием хондропротекторов, что обеспечивает эффективное предупреждение дегенеративно-дистрофических процессов в тканях хряща. Отличным решением станет препарат «Артракам».

Все еще думаете, что боль пройдет сама по себе? Не стоит надеяться на чудо. Обратитесь за помощью ко врачу, пройдите качественное лечение и наслаждайтесь полноценной жизнью.

ВАЖНО!

СТАТЬЯ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.