Кифоз у детей и подростков

причины, симптомы, методы лечения и профилактики

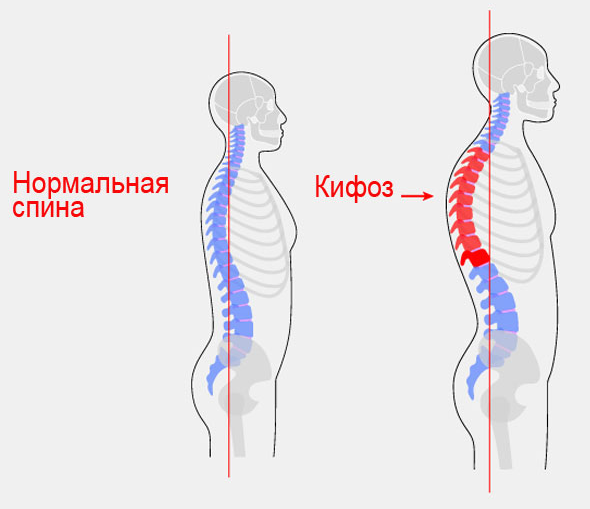

Кифоз у детей и подростков — это заболевание, подразумевающее искривление позвоночника более 40 градусов. Болезнь может развиться самостоятельно или прогрессировать в качестве осложнения сколиоза. У детей недуг чаще диагностируется в возрасте от 6 до 12 лет. При своевременной помощи больному ребёнку удастся быстро избавиться от заболевания. После 12 лет эффективность курса лечения уменьшается. Объясняется это постепенным формированием позвоночного столба.

Искривление способно спровоцировать дисфункцию опорно-двигательной системы, вызвать проблемы эстетического характера. По этой причине требуется своевременно обратиться к ортопеду.

Симптомы кифоза у детей

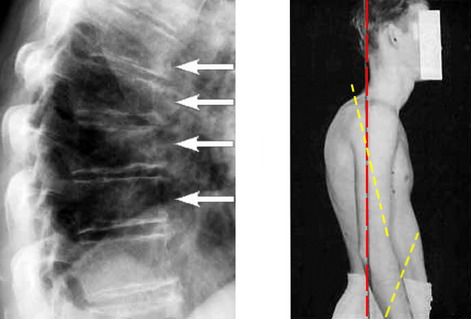

Сутулость и нарушенная осанка — первые признаки развивающегося кифоза. Симптоматика у больного ребёнка зависит от причины возникновения болезни, индивидуальных особенностей развития, стадии недуга. Врачи выделяют несколько основных симптомов у детей:

- ребёнок постоянно сутулится;

- выпирают плечи;

- торчат лопатки;

- грудная клетка западает внутрь.

При искривлении грудного отдела у ребёнка отмечают учащенный пульс, нарушение работы системы мочеиспускания, онемение верхних и нижних конечностей, дрожь по всему телу, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

При искривлении позвонков в области поясницы дети жалуются на болезненные ощущения в поражённой зоне, онемение нижних конечностей, недержание урины и каловых масс.

Статью проверил

Кученков А.В.

Ортопед • Травматолог • Хирург • Флеболог • Спортивный врач • стаж 25 лет

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 06 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Причины

Врачи выделяют несколько причин возникновения кифоза у ребёнка. Постуральная разновидность, характеризующаяся поражением позвоночника, развивается из-за не до конца сформированного корсета мышц. Мышечные ткани ещё слабы и не способны выдерживать нагрузки на позвоночный столб. Чаще данная разновидность кифоза диагностируется в возрасте от 6 до 9 лет.

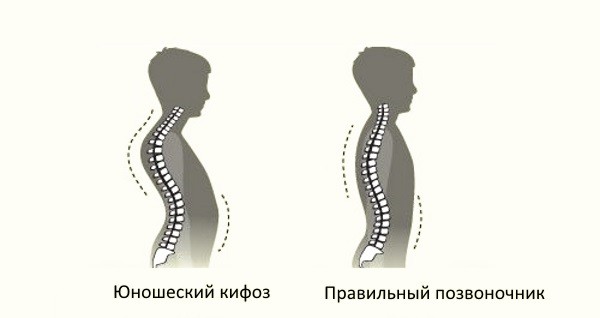

У детей мужского пола возможно образование клиновидных позвонков — это юношеский кифоз. Крайне редко диагностируется у представительниц женского пола.

Рахитическая и туберкулезная разновидность искривления позвоночника происходит после одноименных болезней, которые были перенесены ребёнком.

Также существует врождённая форма болезни, у ребёнка развивается кифоз из-за аномалий при формировании организма.

Редко у ребёнка диагностируется компрессионная форма кифоза, которая происходит после переломов позвоночного столба.

Разновидности кифоза у детей

Врачи выделяют 2 основных вида детского искривления позвоночника.

- Физиологический, подразумевает искривление столба на 25%, что не выходит за пределы нормы.

- Патологический кифоз, подразделяется на 4 стадии. Последняя наиболее тяжелая, подразумевает искривление позвоночника на 71%.

В зависимости от области поражения выделяют следующие виды детского кифоза:

- кифоз грудного отдела, подразумевает искривление с 4 по 10 грудной позвонок;

- кифоз поясничного отдела, подразумевает искривление 11, 12 грудного и 1,2 поясничных позвонка.

В зависимости от возраста больного ребёнка выделяют следующие разновидности:

- младенческий кифоз;

- детский кифоз;

- подростковый кифоз;

- юношеский кифоз.

Лечение кифоза у детей

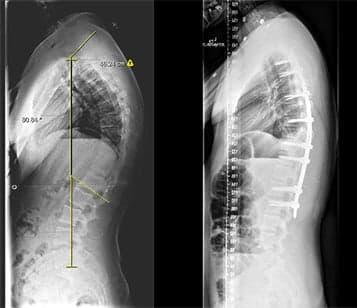

Существует 2 метода лечения искривления позвоночника у детей — консервативный и оперативное вмешательство. На первоначальных стадиях при своевременном обнаружении болезни высокой эффективностью обладают консервативные методы. При низкой эффективности лекарств и физиотерапевтических процедур врач назначает оперативное вмешательство при врожденной или посттравматической форме. Операция подразумевает установку титановых стержней для снижения нагрузки на позвоночный столб.

Эффективная методика для устранения кифоза на первоначальных стадиях — лечебная гимнастика. Для составления комплекса упражнений требуется обратиться к детскому ортопеду. Физическая культура должна включать в себя следующие блоки:

- укрепление мышечных тканей спины и груди

- укрепление ягодичных мышц

- при поражении позвонков грудного отдела требуется тренировка мышечных тканей шеи и поясницы

- в случае нарушения осанки противопоказаны тренировки грудных мышечных тканей

- требуется уделять время упражнениям для дыхания, таким образом ребёнок сможет увеличить объём грудной клетки, лёгких

Длительность курсов лечебной физической культуры также определяет врач. Ребёнку противопоказано заниматься со штангой или гантелями с весом более 3 килограмм. Любые упражнения, подразумевающие утяжеления, выполняются в положении лёжа.

В случае структурных изменениях позвоночника доктор назначает ношение корсета. У ребёнка позвоночный столб сформирован не до конца, по большей части он состоит из хрящевых тканей. На первоначальных стадиях использования корсета для нормализации положения позвоночника будет достаточно. Ортопедическое средство подбирается индивидуально.

Профилактика кифоза у детей

Чтобы снизить риск искривления позвоночника требуется следить за здоровьем ребёнка, периодически проходить профилактические осмотры. В обязательном порядке детям требуется зарядка по утра и сбалансированный рацион. Следует ограничить время, которое ребёнок проводит за компьютером. Кресло или стул, в котором занимается человек, должны иметь подлокотники и спинку для поддержки позвоночника.

Источники

Кифоз Шейерманна с неврологической симптоматико Михайловский Михаил Витальевич Удалова И.Г.Лебедева М.Н.Сарнадский В.Н.«Вестник новых медицинских технологий».

Вертебральная поясничная боль: полифакторное происхождение, симптоматология, принципы лечения Ю. В. Грачев, доктор медицинских наук В. И. Шмырев, доктор медицинских наук, профессор НИИ ОПП РАМН, МЦ Управления делами Президента РФ, Москва

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все

вопросы

Кифоз у детей – патологическое отклонение в развитии позвоночного столба с искривлением одного из отделов. Выпуклость позвоночника направлена в сторону спины. Заболевание может привести к нарушениям работы внутренних органов и двигательного аппарата. Внешне сутулость уже на первых стадиях выглядит непривлекательно, а при запущенном заболевании формируется горб.

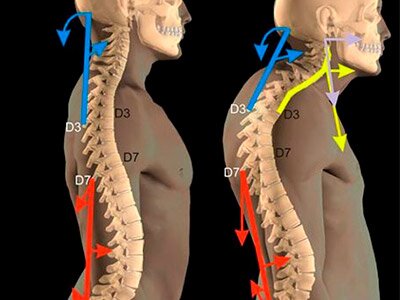

Особенности детского кифоза

Патология у маленьких детей формируется изнутри, спина деформируется и становится округлой. Со стороны видно, что плечи выходят вперед, а грудь сужается и словно «западает». Изменения связаны со слабым мышечным корсетом, который не держит спину, в результате чего туловище наклоняется вперед. Неправильное положение тела приводит к проблемам с органами дыхания. Физиологический кифоз с незначительным изгибом есть у всех – у взрослых и детей. Заболевание не проявляется резко, позвоночник искривляется постепенно под воздействием различных факторов. Когда хрящи между позвонками не выдерживают нагрузку, начинается разрушение. Чем больше износ хрящевой ткани, тем сильнее наклон вперед. При патологии уменьшается объем легких, живот выпячивается, спинные мышцы растягиваются, а ребра теряют подвижность.

Причины

Слабые мышцы спины становятся причиной избыточной нагрузки на позвоночник, который в результате искривляется. Такие проблемы чаще возникают у детей в начальной и средней школе, это связано с длительным сидением за партой в неправильной позе.

Постоянное нарушение осанки

Одной из главных причин кифоза у детей является нарушение осанки, оно проявляется в сутулости, зажатости верней части тела. Правильное формирование положения тела особенно важно в детском возрасте, в период роста костей скелета. Неправильные, но привычные позы быстро формируют искривление.

Различные нарушения эмбрионального развития

Врожденные аномалии являются причиной нарушения правильного формирования и развития позвоночника. Наличие наследственности – частая причина заболевания. Провоцирующим фактором выступают генетические особенности строения позвоночника.

Заболевания костной системы

Патологии костей скелета способствуют развитию болезни. Если грудной кифоз возник у ребенка в возрасте до одного года, причиной может быть рахит. Аномальное развитие иногда проявляется слипанием позвонков. При наличии детского церебрального паралича наблюдаются мышечные проблемы, проявляющиеся параличом корсета спины.

Любые травмы позвоночного столба

Падения с высоты, сильные ушибы спины провоцируют развитие кифоза. Компрессионная форма у детей встречается редко, но травмы позвоночника являются предпосылкой для появления патологических отклонений.

Симптомы (описание)

От раннего выявления признаков заболевания зависит успех и длительность лечения. Чтобы определить наличие патологических процессов необходимо знать симптоматику. Явным признаком является сутулость. Если вы замечаете округлость спины и эффект «впалой» груди, следует обратиться к специалисту. Избежать осложнений и необратимых процессов позволит своевременное и правильное лечение. Обратите внимание на:

- появление мурашек и онемение в руках и ногах;

- недержание мочи и проблемы с дефекацией;

- сложности с дыханием;

- частое сердцебиение.

Симптомы на первой стадии

Клиническая симптоматика на первой стадии не проявляется. При этом выявить и начать лечение нужно в самом начале развития заболевания. Ребенок может ощущать зажатость, дискомфортное состояние в груди. Рентген показывает искривление 31-40º, зачастую причиной развития является неправильная осанка. Заболевание обычно возникает у детей в возрасте от 6 до 12 лет. С проблемой может столкнуться и подросток от 13 до 19 лет, когда при активном росте позвоночника мышцы спины не успевают должным образом сформироваться, чтобы обеспечить необходимую поддержку столба в правильном положении.

Симптомы во второй стадии

При изгибе позвоночника на 41-50º признаки заболевания заметны при визуальном осмотре – спина не просто сутулая, а округлая, плечи опущены вниз. Обычно ребенок жалуется на дискомфортное и болезненное состояние в области грудной клетки. Болезнь прогрессирует, наблюдаются онемения ног и рук. Мышцы становятся менее подвижными, возможны защемления нервов. Дети с кифозом второй степени часто отстают в росте. Родители могут заметить следующие признаки второй стадии:

- при сидении за партой спина напоминает букву «С»;

- ребенок быстро утомляется, сидя в одной позе;

- в лежачем положении искривление не исчезает.

Если не лечить позиционный кифоз у ребенка, вызванный малоподвижным образом жизни (долгое сидение за компьютером, отсутствие занятий спортом), заболевание прогрессирует и переходит на поясничный отдел.

Третья и четвертая стадии

Для третьей стадии характерно наличие горба – позвоночник отклонен от оси на 51-70º. Пациент ощущает боли в спине, нарушается работа внутренних органов. Легкие не могут полноценно функционировать по причине уменьшения объема грудной клетки. Нередко появляются проблемы с желудком, сердечно-сосудистой системой, из-за защемления нервных окончаний наблюдаются парезы рук и ног. На четвертой стадии позвоночник отклонен от оси более 70º – у человека сформировался большой горб. При этом живот постоянно расслаблен, присутствуют проблемы с функционированием внутренних органов, возникают ущемления нервов. Если поражены нижние конечности, человек не может ходить. Болезнь оказывает негативное влияние на легкие и работу сердца.

Диагностика кифоза

Для выявления кифоза грудного и поясничного отдела позвоночника у детей необходимо прийти на консультацию к врачу-ортопеду. Специалист проведет осмотр, включающий тестирование неврологических функций организма. Также врач попросит ребенка выполнить наклон вперед для осмотра состояния позвоночного столба со стороны. В таком положении изменения более заметны. Для правильной диагностики уточняют наличие проблем с дыханием. Для определения отклонений проводят ряд обследований:

- МРТ – оценивают изменения в структурах позвоночника, состояние нервных корешков и спинного мозга;

- КТ – исследование проводят при помощи рентгеновского излучения с целью уточнения наличия патологий в костных структурах.

Лечение кифоза

Применяют два способа лечения: консервативный и оперативный (хирургический). На первых стадиях лечение кифоза у подростков и детей проводится консервативными методами, которые показывают высокую эффективность. Применяются методы мануальной терапии и физиотерапии, ЛФК, ношение корсетов. Лечение на 2 стадии позволяет полностью убрать патологическое искривление. Лечебная физкультура направлена на укрепление мышц пресса, спины. Комплекс включает разные виды простых упражнений для исправления осанки. В случае, если лечебные процедуры не приносят результата, рекомендуют хирургическое вмешательство. Показанием к операции являются последние стадии врожденного и посттравматического искривления. В позвоночник устанавливают стержни, снижающие нагрузку и помогающие выпрямить позвоночный столб.

Медикаментозная терапия

При болезненности назначают препараты типа «Ацетаминофена», а также лекарственные средства, снижающие воспаленные процессы в мягких тканях.

Лечение с помощью физиотерапевтических процедур

Для избавления от патологии действуют комплексно, важную роль играют методы физиотерапии, которая направлена на:

- уменьшение болевого синдрома;

- снижение повышенного мышечного тонуса;

- прекращение воспаления;

- лечебное воздействие на хрящи и кости.

Хирургическое вмешательство (операция)

Операция включает два этапа: устранение дефекта и упрочение позвоночного столба с помощью стержней. Показанием к проведению хирургического вмешательства является прогрессирование патологии, сильная боль, не купируемая медикаментами. В ходе лечения устраняют дефект, снижают зажатие нервных корешков, предотвращают последующее разрушение структур, выполняют сращивание участков.

Профилактика заболевания

Чтобы избежать кифоза позвоночника у детей, необходимо:

- следить за осанкой, выполнять гимнастику и зарядку;

- включить в рацион витамины;

- следить, чтобы ребенок спал на подходящей его росту мебели;

- не запускать инфекционные заболевания.

В случае, когда глубина вогнутости позвонков в верхнем отделе увеличивается и превышает допустимые пределы, у пациента диагностируется кифоз.

Причинами такого состояния могут стать патологии внутриутробного развития, генетическая предрасположенность, слабость спинных мышц, нарушения осанки и иные факторы.

Кифоз в детском возрасте — частое и распространенное явление. В большинстве случаев заболевание развивается у подростков в период активного развития костной ткани.

До завершения роста организма недуг можно полностью устранить. Своевременно выявленное смещение корректируется при помощи правильно подобранной комплексной терапии.

Содержание[Скрыть]

- 1. Кифоз — что это?

- 2. Причины и факторы риска

- 3. Последствия

- 4. Симптомы и диагностика

- 5. Лечение

- 6. Прогноз

- 7. Заключение

Кифоз — что это?

Кифоз — это вогнутость позвоночника в верхнем отделе. Чаще всего деформация отмечается у детей 6-12 лет, однако иногда развивается и в более позднем возрасте. Патология может протекать самостоятельно или осложняться сколиотической болезнью.

При отсутствии должной терапии искривление позвонков приводит к нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и другим неприятным последствиям.

Клиническая картина

Кифоз у детей может иметь разные темпы развития. Сначала болезнь губит позвонки, округляя спину, затем проявляются внешние изменения, образуется сутулость и неправильная осанка. В первую очередь от кифоза страдают межпозвоночные хрящи, которые не справляются с чрезмерной нагрузкой и начинают деформироваться.

Дальнейшее прогрессирование патологии сопровождается сужением грудной клетки и ее сдвигом внутрь, расслаблением брюшных и спинных мышц, наклоном вперед верхней части тела. Вогнутость позвоночника становится причиной нарушений работы диафрагмы и дыхательной системы.

С развитием искривления все сильнее истончаются хрящи, наклоняется туловище, растягиваются мышцы спины, уменьшается вместимость легких. Постепенно ребра теряют подвижность, брюшная стенка выдаётся вперед.

При отсутствии подходящего лечения происходит обострение кифоза, которое может грозить параличом нижних конечностей, межпозвоночной грыжей, ишемической болезнью сердечной мышцы, инфарктом миокарда.

Виды

Кифоз классифицируется по следующим основаниям:

| По происхождению: | По локализации: | По возрасту: | По степени искривления: |

| врожденный — в связи с нарушениями внутриутробного развития | грудного отдела | младенческий | 1 стадия — угол смещения до 40 градусов |

| генетически обусловленный – результат своеобразного строения позвоночного столба у предков одной семьи | поясничного отдела | детский | 2 стадия — искривление не более 50 градусов |

| мобильный – вследствие неправильной осанки, слабости спинных мышц | шейного отдела | подростковый | 3 стадия — искривление не более 50 градусов |

| сенильный – итог изменений в силу возраста костей и мышц | — | юношеский | 4 стадия — изгиб позвоночника превышает 70 градусов |

| дорзальный юношеский — болезнь Шейермана-Мау | — | — | — |

| паралитический — из-за расстройств нервной системы | — | — | — |

| дегенеративный – результат дегенеративных патологий костной системы | — | — | — |

| компрессионный – итог травм позвоночника в области груди | — | — | — |

| рахитический — перенесенный рахит | — | — | — |

| туберкулезный – ВИЧ, туберкулез | — | — | — |

| тотальный – следствие спондилита | — | — | — |

Распространённость

Кифоз имеет широкое распространение по всему миру. В той или иной степени заболевание отмечается примерно у 10% населения. Недугу подвергаются люди самого разного возраста, однако чаще всего он выявляется у детей и подростков в период быстрого роста костей. Наибольшую склонность к развитию выпуклости верхнего отдела позвоночника имеют мальчики.

Причины и факторы риска

Факторами, провоцирующими детский кифоз, являются:

- нарушения внутриутробного развития плода;

- генетическая предрасположенность;

- слабость мышц в области груди, спины и поясницы;

- дегенеративно-дистрофические деформации межпозвоночных дисков;

- патологии суставов между отростками;

- недоразвитость костей и хрящей;

- некоторые заболевания;

- тяжелые компрессионные переломы позвонков и иные травмы;

- последствия хирургического вмешательства на позвоночник или грудную клетку;

- неверное выполнение упражнений с утяжелителями;

- нарушения осанки;

- гиподинамия;

- неправильное питание;

- частые стрессы и эмоциональные нагрузки.

В группе риска по развитию деформации позвонков находятся дети и подростки:

- в возрасте до 15 лет;

- имеющие злокачественные образования на позвоночнике;

- перенесшие или страдающие такими расстройствами, как: ДЦП, рахит, полиомиелит, туберкулез, остеохондроз, остеопороз, нейрофиброматоз.

Последствия

Кифоз — опасная патология, которая при отсутствии своевременного лечения может повлечь за собой множество отрицательных последствий.

Смещение позвонков чревато такими осложнениями, как:

Гиперкифоз влечет за собой образование горбапоявление горба;

- нарушение функций позвоночника;

- дисфункция органов мочевыделительной системы;

- межпозвоночные грыжи;

- паралич ног;

- сбои в работе органов таза;

- неправильное функционирование межреберных мышц;

- уменьшение объема грудной клетки;

- гипоксия;

- нарушения дыхательной системы;

- инфаркт миокарда;

- ишемическая болезнь сердца.

Симптомы и диагностика

Внешние признаки кифоза обусловлены степенью заболевания. 1 стадия искривления обычно протекает с отсутствием выраженной симптоматики.

2-3 этап развития недуга сопровождается следующими проявлениями:

- головные боли;

- кружение головы;

- быстрая утомляемость;

- пониженное давление в артериях;

- быстрый пульс;

- боли в ногах и ягодицах;

- болезненные ощущения в зоне груди;

- спазмы мышц в области спины;

- образование горба;

- нарушение двигательной функции больной зоны;

- онемение пораженного участка и конечностей;

- недержание мочи и проблемы со стулом;

- дыхательная недостаточность;

- невралогические расстройства;

- нарушения кровообращения и обменных процессов.

Специалист-ортопед без труда выявит кифоз у ребенка уже на начальном этапе развития.

Диагноз ставится на основе:

- внешнего осмотра;

- специальных тестов;

- рентгенологического исследования;

- компьютерной томографии;

- магнитно-резонансной томографии.

Лечение

Для коррекции вогнутости позвоночного столба используются два метода: консервативный и хирургический.

Консервативный способ применяется при лечении заболевания первой степени, когда межпозвоночные диски и позвонки не имеют разрушений.

Консервативная терапия включает в себя:

- лечебную физкультуру;

- массаж;

- физиопроцедуры;

- мануальную терапию;

- плавание;

- ношение поддерживающих корсетов;

- приём медикаментов.

При особо тяжёлом и запущенном кифозе врачи могут принять решение о проведении хирургической операции.

Препараты

В случаях, когда смещение позвонков сопровождается сильными болевыми ощущениями, пациенту назначается одновременный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Хирургическая операция

Поводами к хирургическому вмешательству служат:

- быстрое развитие недуга;

- сильные боли, не устраняемые медикаментами;

- последняя стадия искривления;

- отсутствие результатов лечения;

- выраженный дефект позвоночника.

Оперативный метод применяется только при посттравматическом и врожденном смещении. Операция представляет собой вставление титановых стержней и винтов для выравнивания позвонков и уменьшения нагрузки на позвоночный столб.

Видео: «Операция при кифозе»

Упражнения и массаж

Гимнастика и массаж — эффективные методы коррекции кифоза, которые приносят хорошие результаты. Занятия физкультурой и лечебный массаж помогают:

- укрепить мышечный корсет;

- улучшить кровообращение;

- повысить тонус организма;

- поддержать нормальное функционирование внутренних органов;

- уменьшить болевые ощущения;

- придать позвоночнику правильную форму;

- остановить развитие недуга.

Виды упражнений и их длительность подбираются исключительно специалистом. Нельзя заниматься ЛФК без предварительной консультации с врачом, поскольку некоторая гимнастика строго противопоказана при кифозе и может навредить здоровью.

При искривлении позвоночника имеются следующие ограничения:

- нельзя поднимать гири, гантели, штангу более 3 кг;

- не рекомендуется выполнять прыжки;

- упражнения с утяжелителями до 3 кг выполняются только в положении лежа.

Основные задачи физкультуры при кифозе:

- укрепление мышц груди и спины;

- укрепление ягодичных мышц;

- расслабление поясничных и шейных мышц;

- растяжение мышц;

- увеличение легких и расширение грудной клетки.

Примерный комплекс упражнений:

- Руки отвести назад, удерживать палку для гимнастики между локтями. Выполнять 10 минут, шагая не спеша по комнате.

- Выпрямить спину и плечи. Совершать наклоны под углом 90 градусов с ровной спиной, следить, чтобы дыхание оставалось спокойным. Повторить 25-30 раз.

- Повиснуть на турнике, держаться сначала одной рукой, потом другой, не допуская раскачивания. Сделать столько раз, сколько получится.

- В положении стоя выполнять наклоны в стороны, напрягая мышцы пресса и избегая резких движений. Всего 30-40 наклонов.

Видео: «Гимнастика для детей для исправления осанки»

Народные средства

Народная медицина применяется в качестве дополнительного метода лечения кифоза. Домашняя терапия не способна скорректировать искривление, однако она успешно решает такие задачи, как: устранение болей в спине; улучшение циркуляции крови; регенерация мышечной ткани.

В борьбе с кифозом используются следующие рецепты:

| Ингредиенты: | Способ приготовления | Применение |

|

Лопух соединить с девясилом, в течение 8-12 минут варить на водяной бане, затем оставить настояться. | Принимать по 1 ложке перед каждым приемом пищи. |

|

Спирт и масло смешать. | Втирать в пораженный участок 2 раза в день. |

|

Растение залить водой, оставить на 2 часа. | Полученное количество употребить за день, принимая после еды по 1/4 настоя. |

|

Компоненты соединить, поместить в тёмное место на трое суток. | При боли мазать на пораженный участок позвоночника. |

|

Насыпать в ванну и перемешать в воде. | Опуститься в воду на 10-15 минут. |

Профилактика

Для снижения вероятности врождённого кифоза будущей маме необходимо:

- до беременности вылечить все инфекционные болезни;

- в период беременности следовать здоровому образу жизни;

- по возможности отдать предпочтение естественным родам.

Для предотвращения искривления у детей рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

- приобретать мебель в соответствии с ростом ребёнка;

- использовать ортопедические матрас и подушку для сна;

- контролировать осанку и не допускать её нарушения;

- укреплять иммунную систему;

- делать зарядку;

- организовать правильное питание;

- избегать и предупреждать травмирование;

- не запускать лечение инфекционных заболеваний;

- регулярно посещать врачей для проведения осмотров.

Прогноз

В сочетании с комплексной терапией благоприятные прогнозы имеет кифоз диагностированный в детстве, обнаруженный на ранней стадии, медленно прогрессирующий. Сложнее поддается лечению недуг: 3-4 стадии, имеющий быстрое развитие, выявленный после завершения роста организма.

Заключение

- Кифоз — патология, представляющая собой изгиб позвоночного столба в верхнем отделе.

- Вогнутость позвонков — опасное расстройство, которое при отсутствии должного лечения может повлечь за собой губительные последствия.

- В большинстве случаев недуг диагностируется у детей в период с 6 до 12 лет, чаще всего болезни подвергаются мальчики.

- Распространенными причинами патологии являются травмы позвоночника, врождённые нарушения, слабость мышц, некоторые перенесенные и хронические заболевания.

- К основным симптомам кифоза относятся: сутулость, появление горба, боли в области спины и сердца.

- Искривление без труда диагностируется специалистом на начальной стадии при визуальном осмотре, по результатам тестов и рентгенологического исследования.

- Для лечения недуга на первых стадиях при медленном прогрессировании часто используются такие методы, как: ЛФК, массаж, препараты, народные способы.

- Коррекция позвоночника в особо сложных и запущенных случаях обычно производится посредством хирургической операции.

- Своевременно выявленное заболевание в период роста ребёнка легко корректируется, после прекращения роста костей вылечить недуг уже сложнее.

- Развитие патологии можно предотвратить, зная и выполняя несложные меры профилактики.

Вертебролог, Ортопед

Проводит лечение и диагностику дегенеративно-дистрофических и инфекционных заболеваний позвоночника таких как: остеохондроз, грыжи, протрузии, остеомиелит.Другие авторы

Комментарии для сайта Cackle

Оглавление

- 1Патологический кифоз: что это

- 2Виды и степени

- 2.1Функциональный

- 2.2Дорзальный юношеский

- 2.3Врожденный

- 2.4Паралитический

- 2.5Посттравматический

- 2.6Дегенеративный

- 3Симптомы кифоза

- 4Диагностика

- 5Лечение кифоза

- 5.1Консервативное лечение

- 5.2Операция при кифозе

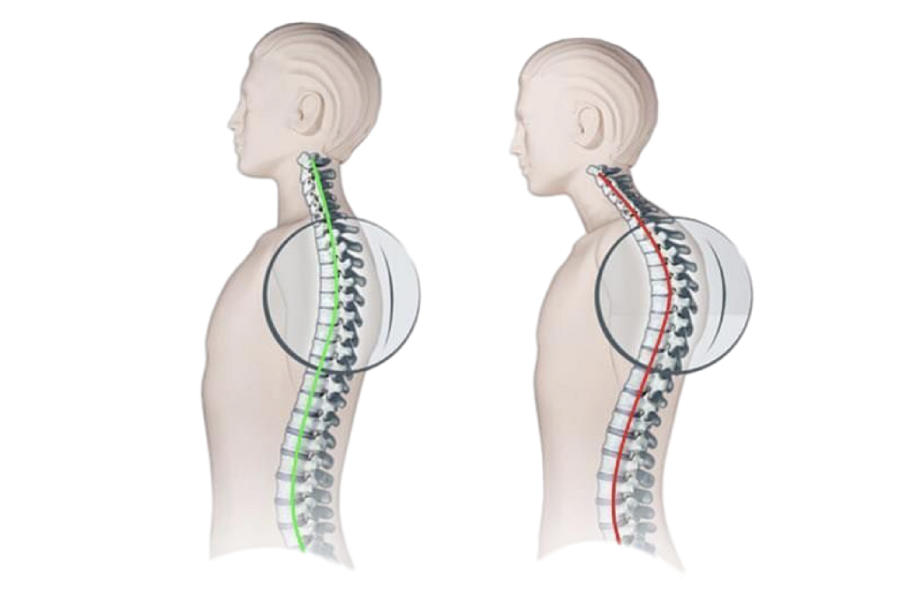

Искривления позвоночника достаточно широко распространены. Одним из них является кифоз. Он представляет собой искривление позвоночного столба в переднезадней плоскости, которую называют сагиттальной. В норме он имеет 4 естественных прогиба: 2 кифоза (грудной и крестцово-копчиковый) и 2 лордоза (шейный и поясничный). Это придает позвоночнику S-образную форму, обеспечивающую его устойчивость к нагрузкам.

В норме угол изгиба позвоночника составляет менее 30°. Поэтому различают физиологический кифоз позвоночника и патологический или гиперкифоз. Подробного рассмотрения требует именно второй вариант, когда угол кривизны превышает 30°.

Патологический кифоз: что это

Чаще всего встречается патологический кифоз грудного отдела позвоночника. Тем не менее не исключается развитие кифоза шейного отдела, поясничного или одновременно нескольких. Шейный и поясничный кифоз в большей степени представляют собой уплощение естественного лордоза (вогнутости) позвоночника, его искривление в обратную сторону с формированием горба – редкий случай.

Углубление естественного кифотического изгиба позвоночника нередко сопряжено с развитием других его патологий, в частности искривлением в боковой плоскости и закручиванием по центральной оси, т. е. сколиозом.

Чаще всего развитие кифоза обусловлено:

- компрессионным переломом позвонка, при котором его тело сплющивается с одной стороны, формируя клин. В результате происходит нарушение анатомии позвоночно-двигательного сегмента, что влечет за собой изменения в соседствующих с ним;

- нарушениями внутриутробного развития;

- наследственной предрасположенностью;

- перенесением операций на позвоночнике;

- дегенеративными изменениями;

- малоподвижным образом жизни, сопряженным со слабостью мышц спины, в результате чего они не могут обеспечить надежную поддержку позвоночнику;

- спондилитом, болезнью Бехтерева или анкилозирующим спондилитом;

- опухолями позвоночника разного рода;

- лучевой терапией, перенесенной в раннем возрасте для лечения онкологических заболеваний – редкая причина патологического кифоза.

Кифоз может развиться у людей любого возраста, но чаще всего он встречается у детей и подростков. У взрослых и пожилых людей подобные деформации в основном являются следствием отсутствия их лечения в детстве или же результатом развития остеопороза, повышающего риск компрессионных переломов позвонков даже при совершении обычных движений.

Чем бы ни было обусловлено развитие патологического кифоза, выраженные деформации позвоночного столба отрицательно сказываются не только на всех его отдела, но и состоянии, функционировании внутренних органов. Глубокий грудной кифоз приводит к нарушению работы сердца, уменьшению объема грудной клетки и емкости легких, что провоцирует возникновение нарушений дыхания. Это крайне негативно отражается на работе всего организма и головного мозга в частности. Ведь снижение количества поступающего воздуха приводит к уменьшению концентрации кислорода в крови, т. е. развитию гипоксии. Подобное приводит к слабости, головным, болям, головокружениям и более тяжелым последствиям.

Кроме того, кифоз грудного отдела провоцирует повышение давления диафрагмы на органы брюшной полости. Это приводит к возникновению различных нарушений в работе поджелудочной железы, печени, желудка и кишечника, что может выражаться как в возникновении дискомфорта, болей разного характера, так и в запорах, вздутии живота и пр.

Виды и степени

На основании характера искривления позвоночного стола различают:

- Угловой кифоз – сопровождается формированием горба, что приводит к укорочению туловища и выпячиванию груди вперед. Чаще всего эта форма возникает на фоне развития туберкулеза позвоночника.

- Дугообразный кифоз – деформация затрагивает весь пораженный отдел позвоночника, но при этом она отличается плавностью изгиба, образовывая С-образную дугу.

По величине угла искривления кифоз делят на:

- нормальный;

- усиленный;

- выпрямленный.

При этом если нормальный кифоз представляет собой физиологический изгиб позвоночника, то остальные два вида являются патологиями. В подавляющем большинстве случаев встречается усиленный кифоз. В его течении различают 3 степени:

- 1 ст. – величина изгиба 31—40°;

- 2 ст. – величина изгиба составляет 41—50°;

- 3 ст. – величина изгиба 51—70°;

- 4 ст. – величина изгиба более 71°.

В зависимости от причины развития кифоза выделяют:

- функциональный;

- дорзальный юношеский;

- врожденный;

- паралитический;

- посттравматической;

- дегенеративный.

Функциональный

Функциональный кифоз является лишь проявлением неправильной осанки, т. е. склонности сутулиться. Это чаще всего обусловлено длительным пребыванием за рабочим столом с согнутой спиной, реже – слабостью мышц спины. У подростков такая форма кифоза так же может быть обусловлена развитием комплексов из-за высокого роста, вследствие чего они некомфортно чувствуют себя в среде более низкорослых сверстников.

В подобных случаях компенсаторной реакцией организма на чрезмерный изгиб грудного отдела позвоночника является углубление поясничного лордоза, т. е. естественной вогнутости спины на уровне поясницы.

Отличительной чертой функционального кифоза является полное устранение деформации при осознанном выпрямлении спины или при лежании на жесткой поверхности. Рентгеновские снимки так же не показывают наличия патологических изменений. Поэтому таким пациентам рекомендуется исключительно консервативное лечение, целями которого является привитие привычки держать спину ровно и укрепление мышц спины.

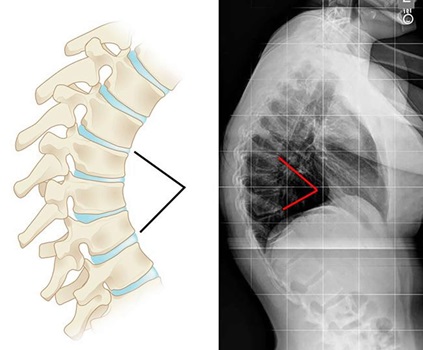

Дорзальный юношеский

Данный вид кифоза еще называют болезнью Шейермана-Мау. При ней тела 3-х позвонков или более приобретают форму клина, как при компрессионном переломе. Это провоцирует усугубление физиологического изгиба позвоночника, в результате чего его угол достигает 45—75°.

Единственной точно установленной причиной развития патологии является наследственная предрасположенность. Выраженность влияния других факторов на вероятность ее возникновения еще изучается.

Сегодня существуют теории, пытающиеся объяснить развитие дорсального юношеского кифоза. Согласно им он может быть обусловлен:

- аваскулярным некрозом замыкательных пластинок межпозвоночных дисков, т. е. их отмирания;

- чрезмерным разрастанием тел позвонков;

- множественными микропереломами позвонков на фоне остеопороза, который у детей и подростков наблюдается редко, но может возникать на фоне приема определенных лекарственных средств, неполноценного питания, нарушений обмена веществ.

Замыкательные пластинки – тонкие прослойки гиалинового хряща, покрывающие верхнюю и нижнюю поверхность межпозвонкового диска и таким образом соединяющие его с телами вышележащего и нижележащего позвонков.

При болезни Шейермана-Мау поначалу отсутствуют любые нарушения. Первые признаки патологии проявляются, когда происходит усиление искривления позвоночника. Это влечет за собой деформацию грудной клетки. В результате у больных возникают жалобы на нарушения работы сердца и затруднение дыхания. При этом неврологические расстройства чаще всего не наблюдаются.

Диагностируют дорзальный юношеский кифоз на основании рентгена. Иногда дополнительно назначаются МРТ и электронейромиография. Заболевание лечится консервативным путем, иногда с применением ортопедического корсета. Но при выраженных деформациях, стойких болях и серьезных нарушениях работы органов дыхания и сердечно-сосудистой системы показана операция.

Врожденный

Иногда дети уже рождаются с проявлениями патологического кифоза, хотя клинически манифестировать патология может уже в старшем детском или даже подростковом возрасте. Это становится результатом нарушений эмбрионального развития и аномалий позвонков:

- бабочковидных (центральная расщелина тела позвонка, образующаяся из-за нарушения развития центральной части);

- клиновидных;

- наличия задних или заднебоковых полупозвонков (недоразвитие передней или боковой части тела позвонка);

- микропозвонков;

- нарушений сегментации, приводящее к образованию «сросшихся» позвонков;

- врожденное смещение позвонков.

Врожденный кифоз может сопровождаться сколиозом. В результате чего диагностируют кифосколиоз. Также нередко наблюдаются другие аномалии развития, в частности аномальные спинномозговые корешки, дермоидные кисты, дермальные синусы, нарушения развития внутренних органов и других элементов опорно-двигательного аппарата.

При врожденном кифозе вершина «горба» может образовываться любым позвонком. Патология склонна к прогрессированию и нередко сопряжена с возникновением неврологического дефицита.

Диагностика осуществляется с помощью рентгена, КТ и МРТ. Ребенок обязательно должен быть обследован неврологом. Поскольку нарушения анатомии позвоночного столба невозможно устранить безоперационным путем, больным с врожденным кифозом показано хирургическое вмешательство. Его рекомендуют проводить как можно раньше во избежание развития осложнений.

Паралитический

Причиной развития кифоза этого вида выступают различные заболевания, провоцирующие парезы (снижение силы мышц) и параличи мышц спины. В качестве таковых чаще всего выступают ДЦП и полиомиелит.

При детском церебральном параличе нередко наблюдается и поясничный кифоз, а вершина кифотического искривления начинается на уровне грудных позвонков. Это может осложняться сколиозом. Патология требует длительного лечения, но обычно показания к операции отсутствуют. Она необходима в случаях возникновения сильных болей, нарушений работы внутренних органов.

Посттравматический

Посттравматический кифоз диагностируется в 40% случаев. Он становится следствием переломов грудных и поясничных позвонков, в том числе случившихся в результате снижения плотности костей из-за развития остеопороза. При этом пожилые люди могут даже не знать о случившемся компрессионном переломе позвонка из-за отсутствия выраженных симптомов, а значит, не получать должного лечения. При диагностированных травмах травматологи-ортопеды дают подробные рекомендации по восстановлению, направленные в том числе на профилактику развития кифоза.

При их несоблюдении, а также при особенно тяжелых травмах, особенно в сочетании со слабостью мышечного корсета, возникает патологический кифоз. Он может приводить к неврологическим нарушениям и лечится в основном оперативным путем. Консервативная терапия в таких ситуациях назначается при невозможности провести операцию, например при наличии у пациента тяжелых сопутствующих заболеваний.

Дегенеративный

Дегенеративный кифоз так же встречается часто и в основном развивается у взрослых и пожилых людей. В основе его возникновения лежат дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках и самих костных структурах позвоночника, т. е. остеохондроз, остеопороз, спондилез и др.

В результате изменения высоты дисков, сплющивания позвонков из-за снижения их плотности анатомия позвоночника нарушается, что и приводит к его искривлению. Это еще более усугубляет дегенеративные изменения и провоцирует повышение скорости их протекания, что формирует замкнутый круг. Поэтому со временем кифоз этого типа прогрессирует и нередко сопровождается неврологическими расстройствами.

На первых этапах развития лечение возможно консервативным путем. В более сложных случаях при отсутствии противопоказаний рекомендуется операция.

Симптомы кифоза

Развитие кифоза может сопровождаться болями в спине разной степени выраженности. Уже при 2 степени деформации наблюдаются боли между лопатками, а при прогрессировании патологии они усиливаются. Но наиболее выраженным симптомом является сутулость, опущение плеч вперед, а затем и формирование горба на спине. Это сопровождается выпячиванием живота, западением грудной клетки.

По мере прогрессирования патологии деформация позвоночника усугубляется, а спина при взгляде сбоку напоминает дугу. Пациенты при этом уже нередко испытывают сложности с передвижением и быстрее утомляются. Сужение грудной клетки провоцирует появление признаков нарушения работе сердца, легких, что будет проявляться:

- затруднением дыхания;

- одышкой;

- колющими, ноющими, жгучими, тянущими болями в груди;

- нарушениями сердечного ритма;

- повышением артериального давления;

- головными болями и пр.

При выраженном искривлении позвоночного столба в переднезадней плоскости возможна компрессия расположенного внутри позвоночного канала спинного мозга и отходящих от него и проходящих через отверстия в позвонках спинномозговых корешков. Это приводит к развитию неврологической симптоматики разной степени выраженности, включая:

- парезы (слабость мышц) ног;

- нарушения чувствительности (онемение, ощущение бегания мурашек, изменение восприятия температурных раздражителей и пр.);

- расстройства функционирования органов малого таза (учащение позывов к мочеиспусканию, ухудшение эрекции и вплоть до потери контроля над процессом мочеотделения и дефекации, импотенции).

Диагностика

При появлении симптомов кифоза пациентам необходимо обратиться к ортопеду. Врач изначально проводит опрос и ортопедический осмотр пациента. Обязательно выполняются неврологические тесты, оценивается тонус мышц, выраженность сухожильных рефлексов. На основании полученных сведений специалист уже может определить наличие патологического кифоза.

Вторым этапом диагностики является рентгенография позвоночника. Полученные снимки позволяют установить степень кифоза, наличие аномалий развития, переломов позвонков, косвенные признаки дегенеративных и других изменений. Более современным и точным методом является КТ. Она дает возможность более детально оценить анатомию измененных позвонков, лучше визуализировать костные аномалии и создать 3D-модель, что важно при подготовке к операции.

При наличии показаний дополнительно назначается МРТ. Исследование позволяет детально оценить состояние спинного мозга и мягких тканей. Дополнительно могут назначаться миелография и ангиография, консультация пульмонолога, кардиолога.

Лечение кифоза

Как лечится кифоз, напрямую зависит от его вида, характера клинической картины, наличия неврологического дефицита, нарушений работы внутренних органов, степени кифоза. Также во внимание принимается возраст пациента и другие факторы.

Консервативное лечение

Безоперационное лечение является предпочтительным. Оно заключается в назначении различных комбинаций следующих методов, выбор которых осуществляется в индивидуальном порядке:

- ЛФК – регулярные занятия лечебной физкультурой направлены на укрепление мышц спины и тела в целом, что позволяет сформировать надежную поддержку для позвоночника, снизить нагрузку на него и создать благоприятные условия для восстановления физиологического кифоза.

- Массаж и мануальная терапия – способствуют коррекции осанки, нормализации тонуса мышц спины. В отдельных случаях мануальный терапевт может вправить смещенные позвонки и добиться уменьшения степени искривления.

- Физиотерапия – направлена на улучшение самочувствия за счет снижения болей, а также на активизацию кровообращения, укрепление мышц и повышение подвижности позвоночника. Чаще всего применяется магнитотерапия, ультразвуковая терапия, электрофорез, УВЧ, гидротерапия и грязелечение.

- Ортопедические корсеты – назначаются при наличии сильных болей, так как помогают разгрузить мышцы спины. Выбор модели, длительность ежедневного использования и общий срок лечения определяются индивидуально. Но злоупотреблять ими не стоит, так как продолжительное ношение приводит к ослаблению мышц спины, что становится фактором прогрессирования деформации.

- Медикаментозная терапия – обычно носит комплексный характер и направлена как на устранение симптомов, так и на восстановление межпозвоночных дисков, улучшение работы внутренних органов и т. д. Больным персонально подбирают НПВС, миорелаксанты, спазмолитики, витамины группы В, добавки с кальцием и витамином D.

Укреплению мышц и улучшению самочувствия пациента способствует плавание. А поскольку этот вид спорта не сопряжен с нагрузкой на позвоночник, он широко используется в рамках комплексного лечения кифоза.

Операция при кифозе

Хирургическое вмешательство – крайняя мера, назначающаяся при отсутствии результата от консервативного лечения и высоком риске развития осложнений. Основными показаниями к его проведению являются:

- стойкие боли, не поддающиеся устранению посредством консервативных методов;

- быстрое прогрессирование искривления позвоночника;

- стойкие неврологические нарушения;

- выраженные нарушения функций легких и сердца;

- тяжелое психологическое состояние из-за наличия эстетического недостатка.

Во всех этих случаях качество жизни пациента резко снижается, как и его работоспособность.

Сегодня хирургическая коррекция кифоза может осуществляться посредством применения различных техник. Но все они направлены на максимальное уменьшение угла изгиба, предотвращение дальнейшего прогрессирования патологии и устранение неврологических нарушений.

При врожденном кифозе это достигается за счет удаления патологического позвонка и создания оптимального сагиттального фронтального баланса.

Современные операции на позвоночнике стали значительно безопаснее. Это во многом обусловлено использованием интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Система датчиков, закрепляющаяся на теле пациента, позволяет отслеживать наличие и качество передачи биоэлектрическим импульсов к различным частям тела и тем самым избежать травмирования спинномозговых корешков и самого спинного мозга.

Основными методиками, применяющимися для устранения патологического кифоза, являются:

- задний спондилодез с инструментарием или без;

- комбинированная дорсальная и вентральная фиксация;

- корригирующие вертебротомии.

При выполнении хирургического вмешательства требуется использование транспедикулярных систем, выравнивающих дугу позвоночника и фиксирующих позвонки в заданном положении. Они представляют собой металлоконструкции с винтами, реже крючками, и стержнями. Винты попарно вкручиваются в точки пересечение отростков каждого позвонка на пораженном участке. В их головках есть специальные фиксаторы, через которые пропускаются металлические стержни – по одному с каждой стороны позвоночника. В результате формируется система, выравнивающая позвоночник и предотвращающая дальнейшее его искривление.

Таким образом, кифоз в норме должен присутствовать, но его углубление является поводом для начала лечения. В противном случае это может иметь нежелательные последствия как с эстетической точки зрения, так и функционирования внутренних органов, снижения работоспособности.

Признаки кифоза

Часто родители слишком поздно замечают, что ребенок сидит за столом, сутулясь. Спина, искривляясь, образует круглый горб. Это не только является визуально некрасивым, но может быстро прогрессировать и вызывать ряд серьезных заболеваний с побочным эффектом: например, с сочетанием сколиотического (бокового) искривления. Поэтому очень важно своевременно обратиться к специалисту.

Лечение юношеского кифоза

Юношеский кифоз или болезнь Шойермана Мау проявляется выраженной кифотической деформацией грудного отдела позвоночника и сопровождается клиновидной деформацией позвонков, разрушением межпозвоночных хрящей, изменениями межпозвоночных дисков, что ведет к нарушению нормальной функции позвоночника, снижению подвижности позвоночного столба и ребер. При этом нарушается функциональность грудной клетки, что ограничивает дыхательную функцию легких, плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Подросток часто жалуется на боль в спине, может отставать по росту от сверстников.

Для установления точного диагноза назначаются:

- рентген грудного отдела позвоночника,

- компьютерная оптическая топография позвоночника

- МРТ и КТ позвоночника, при необходимости.

При юношеском кифозе (болезни Шойермана-Мау) исключают осевую нагрузку на позвоночник: бег, прыжки, подъёмы тяжестей, элементы акробатики, чтобы не перегружать «болеющие» позвонки, рекомендовано плавание брассом.

Врач-ортопед назначает:

- ЛФК

- физиотерапию

- массаж

- реклинирующий корсет

В особых случаях врач может прописать медикаментозную терапию для нормализации метаболизма костной ткани, а иногда, когда консервативные методы лечения неэффективны, прибегают к оперативному лечению.