Дата публикации 9 марта 2023Обновлено 9 марта 2023

Определение болезни. Причины заболевания

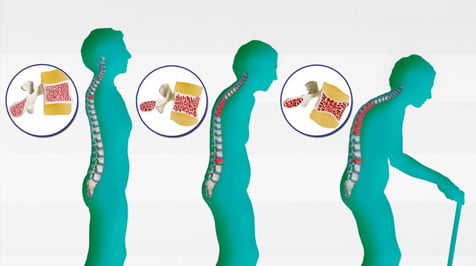

Болезнь Шейермана — Мау, или дорсальный юношеский кифоз (Scheuermann’s disease), — это системное заболевание скелета, при котором позвоночник искривляется дугообразно, выпуклостью назад. Чаще всего поражается грудной отдел, хотя может вовлекаться и грудопоясничный или поясничный отдел [11]. При заболевании появляется боль в спине, которая постепенно усиливается по мере роста ребёнка [2][4].

Болезнь Шейермана — Мау относится к прогрессирующим деформирующим остеохондропатиям. Патология нередко вызывает косметический дефект у подростков, что может стать причиной комплексов.

Распространённость болезни Шейермана — Мау

Болезнь Шейермана встречается, по данным рентгенографии, у 0,3–8,3 % людей. Заболевание чаще выявляют в возрасте от 10 до 17 лет, что связано с активной фазой роста [1][4]. Среди мужчин болезнь Шейермана — Мау встречается в два раза чаще, чем среди женщин [11].

Причины болезни Шейермана — Мау

Причины болезни до конца неизвестны, но все исследователи признают ключевую роль наследственности. В семьях, где у одного родителя установлена болезнь Шейермана — Мау, риск возникновения патологии у детей гораздо выше.

Дорсальный юношеский кифоз может развиться после любого травматического воздействия на зону роста костной ткани в период начала созревания (в среднем в 9–11 лет). Кроме того, на возникновение болезни может повлиять неправильное развитие мышечного корсета спины, вызванное врождёнными состояниями мышц, генетическими заболеваниями и дисплазией соединительной ткани [7].

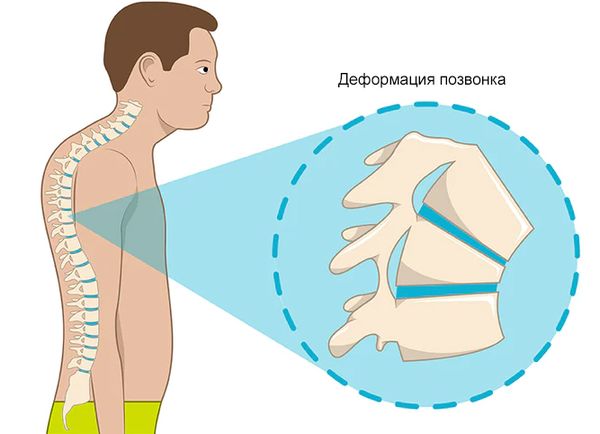

Также причиной заболевания может стать уплощение и клиновидное изменение позвонков с одной стороны, так как при этом усиливается наклон позвоночника [2].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы болезни Шейермана — Мау

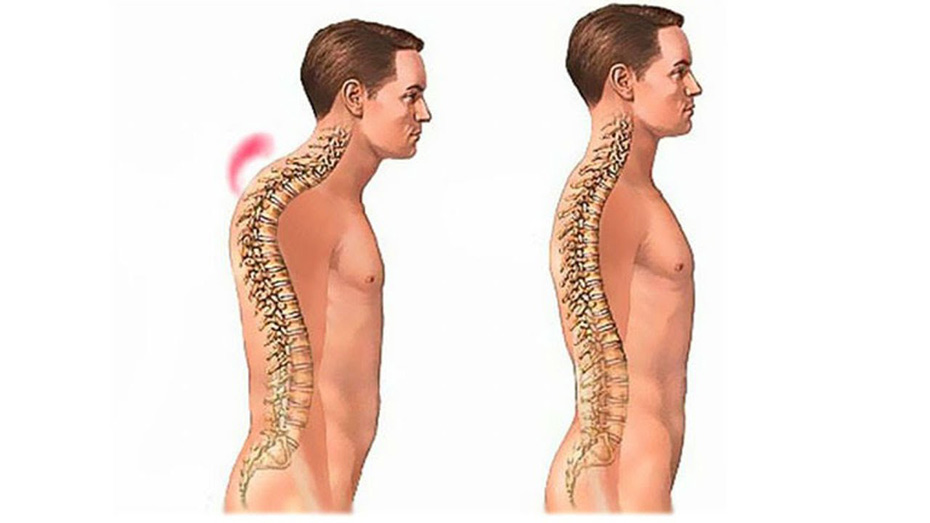

Заболевание развивается медленно и часто долго протекает без симптомов. Иногда отмечается сутулость, нарушается осанка, уменьшается объём движений позвоночника, возникает дискомфорт и боль между лопаток при длительном статическом положении. Нередко причиной обращения к врачу становится усиление кифоза, который замечают родители пациента.

В большинстве случаев диагноз выставляется как сопутствующее заболевание при обращении с травмой спины. При болезни Шейермана — Мау возникают метаболические нарушения, в том числе снижается минерализация костей. В результате кальций усиленно вымывается из них и выводится с мочой, из-за чего снижается прочность костей и повышается риск травм и переломов.

Кифоз Шейермана — Мау часто сопровождается сколиозом [1][4][7][10].

Патогенез болезни Шейермана — Мау

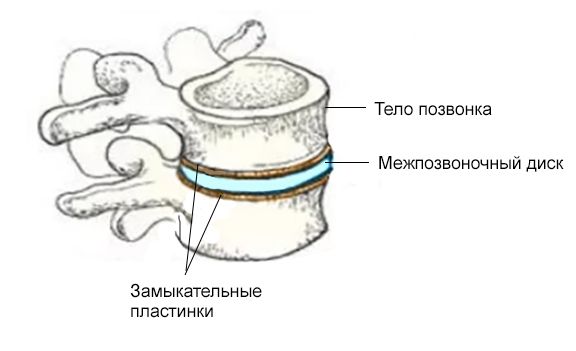

В основе патогенеза заболевания лежит аваскулярный некроз — омертвение замыкательных пластинок тел позвонков из-за плохого кровоснабжения. Обычно некроз поражает 3–4 позвонка [12].

В результате нарушается рост кости и происходит клиновидная деформация тел позвонков.

К возможным причинам плохого кровоснабжения замыкательных пластинок относятся:

- механические воздействия — частое поднятие тяжестей и травмы позвоночника;

- генетические факторы;

- ювенильный остеопороз (но эта теория спорная).

При некрозе тормозится рост вентральных сегментов тел позвонков (каждый позвонок состоит из двух частей: тела позвонка, или вентральной части, напоминающей по форме цилиндр, и дуги позвонка). В дальнейшем это приводит к формированию кифоза [4].

Нередко при кифозе Шейермана — Мау выявляют грыжу Шморля, при которой диск, расположенный между позвонком, продавливается в кость в основании позвонка. При этом расширяется передняя продольная связка, что может стать толчком к деформации позвонков [2][6].

Классификация и стадии развития болезни Шейермана — Мау

При диагностике болезни Шейермана — Мау врачи опираются на рентгенологические стадии и клинические формы заболевания [4][7].

Рентгенографически выделяют три стадии:

1. Тени апофизов (концевых частей) тел позвонков становятся неоднородными, как бы разрыхлёнными, сегментированными с извилистыми контурами. Аналогично изменяются и близкие к апофизам контуры замыкательных пластинок тел позвонков. Апофизарная линия, которая отделяет апофизы от тел позвонков, также становится неровной. В большинстве случаев на этой стадии симптомы отсутствуют, но могут быть заметны сутулость и искривление позвоночника.

2. Происходят клиновидные изменения тел позвонков, в большей степени расположенных на вершине кифотической деформации. Становятся заметны грыжи Шморля — склеротические полуовальные ободки, которые представляют собой реакцию костной ткани на проникновение в её слой компонентов межпозвонкового диска. Возникают сутулость, дискомфорт, чувство усталости и скованности мышц, усиливается кифоз.

3. Апофизы соединяются с телами позвонков. При выраженных кифотических изменениях передние углы тел позвонков заостряются и вытягиваются вниз, на вершине дуги искривления формируются клиновидно деформированные позвонки [2][4]. На этой стадии появляется боль по ходу позвоночника, выраженная сутулость и заметный кифоз, могут быть ограничены движения.

Клинические формы:

- грудная форма (классическая, I тип) — вершина деформации устанавливается на уровне 7–9-х грудных позвонков (Th7–Th9);

- груднопоясничная форма (II тип) — пик находится между 10–12 грудными позвонками (Th10–Th12) [1].

Отдельно выделяют болевую и безболевую форму [4].

Осложнения болезни Шейермана — Мау

Заболевание может осложниться:

- затруднённым наклоном и разгибанием спины;

- одышкой и проблемами с дыханием;

- нарушением кровообращения и работы сердца — аритмией, стенокардией, нарушением артериального давления;

- изменениями в работе внутренних органов (например, кишечника и почек);

- грубыми неврологическими нарушениями — периферическими и центральными парезами и параличами, нарушением чувствительности на уровне поражённых позвонков, понижением рефлексов, изменением мышечного тонуса.

В тяжёлых случаях человек может стать инвалидом [4][8][9].

Диагностика болезни Шейермана — Мау

Диагностика включает сбор жалоб и анамнеза, физикальное, инструментальное обследование и анкетирование пациентов. Диагноз считается подтверждённым только по данным рентгенографии.

Сбор жалоб и анамнеза

На приёме врач спросит:

- когда появились первые симптомы;

- как изменялось состояние в динамике;

- есть ли сопутствующая патология, аллергия, непереносимость лекарств и хронические заболевания [4].

Если есть документы о диагностированных заболеваниях и других результатах обследований, можно показать их врачу напрямую или открыть доступ к своей электронной медкарте.

Физикальное обследование

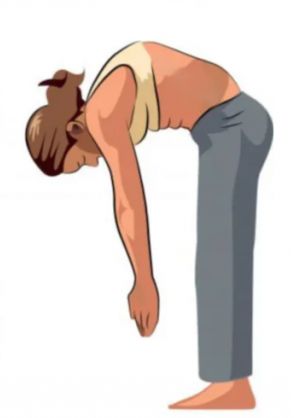

Проводится полный ортопедический осмотр и проба Адамса — пациент наклоняется вперёд, пока верхняя часть туловища не будет параллельна полу. Ноги стоят вместе, колени разогнуты, руки висят расслабленно. Врач стоит позади и осматривает позвоночник.

Консультации других врачей

При необходимости показаны консультации смежных специалистов:

- кардиолога — при выявлении нарушений в работе сердца по данным анамнеза и обследования (жалобы на нарушение сердечного ритма, данные измерения артериального давления, ЭКГ);

- невролога — выявлены изменения тонуса или признаки нарушения работы центральной нервной системы;

- генетика (редко) — при наследственной патологии;

- нефролога или уролога — при болях в области почек, изменениях в общем анализе мочи.

Инструментальное обследование

Проводятся следующие обследования:

- Рентгенография позвоночника в положении стоя в прямой и боковой проекциях от C7 до S1 позвонков с захватом гребней подвздошных костей. Рентгенологические маркеры болезни Шейермана — Мау (триада Sorensen): гиперкифоз (увеличение грудного кифоза более 45°), включение трёх ближайших вершинных позвонков с клиновидностью их тел 5° и более, неровность замыкательных пластинок тел позвонков [4][7].

- Компьютерная томография. Позволяет выявить незначительные нарушения как в костных, так и в хрящевых тканях ещё на начальных стадиях [4].

- Магнитно-резонансная томография. Позволяет обнаружить сопутствующие поражения мягких тканей и мельчайшие изменения хрящей, костей, связок и сосудов, а также определить степень разрушения межпозвонковых дисков [1][4][6].

Анкетирование пациентов

Анкетирование проводится перед операцией и для оценки динамики [5][7]. Вопросы могут включать оценку болей по системе ВАШ (визуальная аналоговая шкала боли), при каких условиях возникает боль, чем можно её уменьшить, как долго длится боль или дискомфорт и т. д.

Лечение болезни Шейермана — Мау

Лечение болезни Шейермана — Мау может быть консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение

- корсетирование — основной метод лечения;

- ЛФК — упражнения разрабатываются индивидуально, выполняются ежедневно по 30–40 минут;

- физиолечение — электростимуляция мышц, лазеротерапия, электрофорез, ударно-волновая терапия и др.;

- гидрокинезотерапия — специальные упражнения, выполняемые в бассейне;

- пассивная коррекция деформаций — лечение положением (используется специальная панель, которую устанавливают наклонно под грудью);

- массаж (ручной, вакуумный);

- рациональный двигательный режим — чередование двигательной активности, лечебной физкультуры и «отдыха позвоночника»;

- правильное питание, общеукрепляющие и закаливающие процедуры;

- активное занятие спортом (плавание, лыжи, растяжка);

- медикаментозная терапия — нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты различных форм: пластыри, порошок, таблетки, мази и гели.

Определить, нужен ли корсет, можно только при очном осмотре врача-ортопеда и после выполнения рентгенографии в двух проекциях — прямой и боковой. Корсет подбирают и изготавливают индивидуально. Носить его нужно постоянно, снимая на время сна, гигиенических процедур, ЛФК и физиотерапии. Срок ношения определяется по динамическим рентгенологическим снимкам.

Условия корсетотерапии:

- ЛФК ежедневно по 20–30 минут;

- массаж, физиотерапия курсами до четырёх раз в год;

- обязательное топографическое обследование;

- рентген-контроль в динамике — в большинстве случаев назначается раз в четыре месяца с последующим осмотром врачом травматологом;

- соблюдать график ношения корсета и правильно надевать его (корсет надевают стоя, а снимают в лежачем положении);

- периодические плановые приёмы ортопеда с полным осмотром и антропометрией не реже раза в четыре месяца.

Возможные осложнения корсетотерапии и способы их устранения:

- Образование мацераций (размягчения кожи) и гнойников в области натирания ремней. В таких случаях корсет временно не носят, а кожу обрабатывают антисептиками.

- Боль в области рёбер и грудины при слишком большой нагрузке. Устраняется с помощью уменьшения нагрузки.

- Снижение жизненной ёмкости лёгких. Назначают дополнительные упражнения ЛФК и дыхательной гимнастики [3][4].

Хирургическое лечение

При заболевании проводят многоуровневые дискапофизэктомии (удаление апофиза и диска позвонка) и корректируют деформацию позвоночного столба металлоконструкциями.

Показания к операции: угол кифоза более 65°, доказанная неэффективность консервативного лечения, ухудшение состояния, исходно грубые деформации, неврологические симптомы (нарушения со стороны центральной нервной системы, парезы, параличи, боль в суставах) [4].

Абсолютные противопоказания: общее тяжёлое состояние, связанное с нарушениями работы различных органов и систем.

Выделяют три типа операций:

- К первому типу относятся скелетное вытяжение за кости свода черепа и надлодыжечные области, дискэктомия (удаление всего диска или только его выпирающей части) и межтеловой спондилодез аутокостью (создание неподвижного соединения между позвонками с помощью собственной кости пациента), коррекция искривлений позвоночника сегментарным инструментарием в месте деформации позвоночного столба (чаще используют транспедикулярные винты), множественная поперечная резекция задних отделов позвонков на уровнях дискэктомии с дополнительной коррекцией вершины кифоза с помощью сдавливающего захвата.

- Скелетное вытяжение за кости свода черепа и надлодыжечные области, дискэктомия и межтеловой спондилодез аутокостью, коррекция искривлений позвоночника сегментарным инструментарием. В отличие от 1-го типа, при проведении операции меньше объём вмешательств и факторов травматизации и, как правило, пациент быстрее восстанавливается.

- Скелетное вытяжение за кости свода черепа и надлодыжечные области и коррекция искривлений позвоночника инструментарием типа CD (педикулярными винтами и стержнями системы Cotrel—Dubousset исключительно в грудном отделе позвоночника) [1].

После операции необходима ранняя вертикализация — плавный переход из лежачего положения в вертикальное. Для этого используют различные техники массажа (рук и ног, общеукрепляющий, точечный), упражнения, направленные на адаптацию тела в пространстве, и специализированные тренажёры [1][3][8].

После операции нужно избегать долгого сидения, стояния и ходьбы, подъёма тяжестей, наклонов и скручиваний туловища, занятий контактными видами спорта. В большинстве случаев эти ограничения придётся соблюдать всю жизнь.

Прогноз. Профилактика

Прогноз благоприятный. Большинство пациентов успешно лечатся консервативными методами. После окончательного формирования скелета боль в поражённой области обычно уменьшается, хотя у таких пациентов чаще, чем у населения в целом, возникает хроническая боль в спине [4][11].

Профилактика заключается в ранней диагностике, своевременном лечении и выполнении полного комплекса консервативных методов.

Диспансерное наблюдение проводится с момента выявления заболевания и до 18 лет: нужно посещать врача травматолога-ортопеда раз в 12 месяцев. Дальше наблюдение проводится по показаниям.

Пациентам с болезнью Шейермана — Мау нельзя заниматься спортом с большим весом и осевой нагрузкой на позвоночник: прыжковыми видами спорта (баскетболом, волейболом, прыжками в длину и на батуте, акробатикой, спортивной гимнастикой и т. д.), тяжёлой и лёгкой атлетикой [5][9].

Болезнь Шейермана-Мау (Юношеский кифоз)

Болезнь Шейермана-Мау – это заболевание, при котором наблюдается прогрессирующее кифотическое искривление позвоночного столба. Возникает в пубертатном возрасте, одинаково часто встречается у мальчиков и девочек. На ранних стадиях симптоматика стертая. В последующем появляются боли и видимая деформация позвоночника – сутулая круглая спина, в тяжелых случаях возможен горб. В отдельных случаях развиваются неврологические осложнения. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию, КТ и МРТ. Лечение обычно консервативное, при тяжелых деформациях проводятся хирургические вмешательства.

Общие сведения

Болезнь Шейермана-Мау (юношеский кифоз) – прогрессирующее усиление грудного кифоза. У 30% больных сочетается со сколиозом. Первые проявления возникают у подростков, на этапе наиболее активного роста ребенка. Достаточно распространенная патология, выявляется у 1% детей старше 8-12 лет, одинаково часто поражает девочек и мальчиков. В тяжелых случаях искривление позвоночника может становиться причиной развития неврологических осложнений, затруднять работу легких и сердца.

Причины

Точные причины болезни Шейермана-Мау неизвестны. Большинство специалистов считают, что существует генетическая предрасположенность к развитию этого заболевания. Наряду с этим, в качестве пусковых моментов рассматриваются травмы в период интенсивного роста, остеопороз позвонков, избыточное развитие костной ткани в заднем отделе позвонков, некроз замыкательных пластинок позвонков и нарушение развития мышц спины. Предрасполагающим фактором являются неравномерные сдвиги гормонального баланса и обмена веществ в пубертатном периоде.

Патанатомия

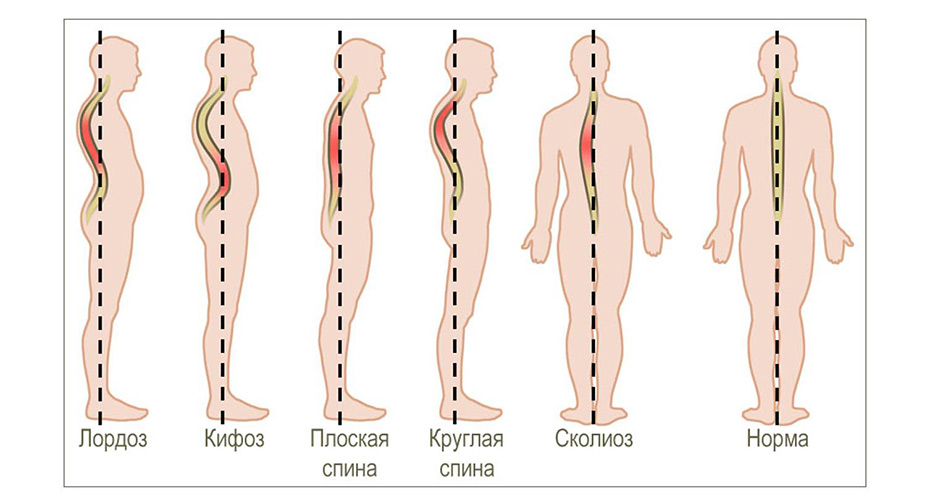

Человеческий позвоночник имеет четыре естественных изгиба: поясничный и шейный отделы изогнуты вперед (лордозы), крестцовый и грудной – назад (кифозы). Эти изгибы появились в результате приспособления к вертикальному положению тела. Они превращают позвоночник в своеобразную пружину и позволяют ему без вреда переносить разнообразные динамические и статические нагрузки. Углы изгибов в норме составляют 20-40 градусов. Позвоночник состоит из множества отдельных костей (позвонков), между которыми расположены эластичные межпозвонковые диски. Позвонки состоят из тела, дужки и отростков. Массивное тело берет на себя нагрузку, дужка участвует в образовании позвоночного канала, а отростки соединяют позвонки между собой.

В норме тела позвонков имеют почти прямоугольную форму, их задние и передние отделы примерно равны по высоте. При болезни Шейермана-Мау несколько грудных позвонков уменьшаются по высоте в передних отделах, приобретают клиновидную форму. Угол грудного изгиба увеличивается до 45-75 градусов. Спина становится круглой. Нагрузка на позвоночник перераспределяется. Ткань межпозвонкового диска «продавливает» замыкательную пластинку и выпячивается в тело ниже- или вышележащего позвонка, образуются грыжи Шморля. Связки, удерживающие позвонки, компенсаторно утолщаются, что еще больше затрудняет восстановление и дальнейший нормальный рост позвонков. Форма грудной клетки меняется, что может приводить к сдавливанию внутренних органов.

Классификация

В травматологии и ортопедии различают следующие стадии болезни Шейермана-Мау:

- Латентный. Страдают дети в возрасте 8-14 лет. Симптоматика стертая. В покое болевой синдром отсутствует или слабо выражен. Возможны неприятные ощущения или неинтенсивные боли в спине после нагрузки. Преобладает постепенно прогрессирующая деформация позвоночника. При осмотре выявляется увеличение угла грудного кифоза либо плоская спина с чрезмерно выраженным поясничным лордозом. Возможно небольшое ограничение подвижности – наклоняясь вперед, пациент не может дотянуться вытянутыми руками до стоп. Избыточный кифоз не исчезает даже при попытке максимально разогнуть спину.

- Ранний. Наблюдается у пациентов 15-20 лет. Беспокоят периодические или постоянные боли в нижнегрудном или поясничном отделе позвоночника. Иногда формируются грыжи диска. В отдельных случаях может возникать компрессия спинного мозга.

- Поздний. Выявляется у больных старше 20 лет. Развивается остеохондроз, грыжи, деформирующий спондилез, спондилоартроз и оссифицирующий лигаментоз. Дистрофическое поражение позвоночника часто становится причиной сдавления нервных корешков, вследствие чего может нарушаться чувствительность и движения в конечностях.

С учетом уровня поражения различают:

- Грудную форму. Выявляется поражение нижних и средних грудных позвонков.

- Пояснично-грудную форму. Поражаются верхние поясничные и нижние грудные позвонки.

Симптомы

Первые проявления болезни Шейермана-Мау появляются в период полового созревания. Как правило, пациент в этот период жалоб не предъявляет. Патология обнаруживается случайно, когда родители замечают, что ребенок начал сутулиться и у него ухудшилась осанка. Примерно в это время больной начинает отмечать неприятные ощущения в спине, возникающие после продолжительного пребывания в положении сидя. Иногда возникают неинтенсивные боли между лопатками. Подвижность позвоночника постепенно ограничивается.

Со временем деформация позвоночника становится все более заметной. Возникает выраженная сутулость, в тяжелых случаях образуется горб. Интенсивность болевого синдрома возрастает, ребенок отмечает постоянную тяжесть и быструю утомляемость спины при нагрузках. Боли усиливаются под вечер и при поднятии тяжестей. При значительном искривлении позвоночника возможно нарушение функций легких и сердца. В отдельных случаях возникает подострое или острое сдавление спинного мозга, сопровождающееся парестезиями, нарушениями чувствительности и движений конечностей.

Диагностика

Врач опрашивает пациента с подозрением на болезнь Шейермана-Мау, выясняя жалобы, историю развития патологии и семейный анамнез (были ли случаи заболевания в семье). Ведущим методом инструментальной диагностики является рентгенография позвоночника. На рентгенограммах определяется характерная картина: увеличение угла грудного кифоза более 45 градусов, клиновидная деформация трех и более грудных позвонков и грыжи Шморля. Для выявления неврологических нарушений назначают консультацию невролога. При наличии таких нарушений пациента направляют на МРТ позвоночника и КТ позвоночника для более точной оценки состояния костных и мягкотканных структур. Также может быть назначена электромиография. Межпозвонковая грыжа является показанием к консультации нейрохирурга. При подозрении на нарушения функции органов грудной клетки необходима консультация пульмонолога и кардиолога.

Лечение болезни Шейермана-Мау

Лечением занимаются врачи-ортопеды и вертебрологи. Терапия длительная, комплексная, включает в себя ЛФК, массаж и физиотерапевтические мероприятия. При этом решающее значение в восстановлении нормальной осанки имеет специальная лечебная гимнастика. В течение первых 2-3 месяцев упражнения нужно делать ежедневно, в последующем – через день. Выполнение комплекса упражнений занимает от 40 мин. до 1,5 часов. Необходимо помнить, что при нерегулярных занятиях лечебный эффект резко снижается.

ЛФК для устранения кифоза и восстановления осанки включает в себя 5 блоков: укрепление мышц грудного отдела позвоночника, укрепление мышц ягодиц, расслабление мышц поясницы и шеи (при кифозе эти мышцы постоянно находятся в состоянии повышенного тонуса), растяжение грудных мышц, дыхательные упражнения. Занятия обычной физкультурой также полезны, однако физическая активность должна быть целенаправленной, продуманной с учетом противопоказаний и возможных последствий.

Так, при болезни Шейермана-Мау противопоказаны занятия с отягощениями более 3 кг для женщин и более 5 кг для мужчин. Не рекомендуется накачивать грудные мышцы, поскольку они начинают «стягивать» плечи вперед. Нельзя заниматься «прыжковыми» видами спорта (баскетбол, волейбол, прыжки в длину и т. д.), поскольку интенсивная одномоментная нагрузка на позвоночник может спровоцировать образование грыж Шморля. Плавание полезно при правильной технике (когда задействуются мышцы не только груди, но и спины), поэтому лучше взять несколько уроков у инструктора.

Хороший результат обеспечивает профессиональный массаж. Он улучшает кровообращение в мышцах спины, активизирует обмен веществ в мышечной ткани и делает мышцы более пластичными. Пациентам с кифозом ежегодно рекомендуется проходить не менее 2 курсов массажа продолжительностью в 8-10 сеансов. Схожий лечебный эффект наблюдается и у лечебных грязей. Курсы грязелечения также проводят 2 раза в год, один курс состоит из 15-20 процедур.

Кроме того, пациентам с болезнью Шейермана-Мау рекомендуют подобрать правильную мебель для работы, сна и отдыха. Иногда необходимо носить корсет. Медикаментозное лечение обычно не требуется. Прием препаратов для укрепления скелета (кальцитонин) показан в крайних случаях – при выраженной деформации позвонков и крупных грыжах Шморля. Нужно учитывать, что подобные препараты имеют достаточно большой список противопоказаний (в том числе по возрасту), могут провоцировать кальцификацию связок и образование камней в почках, поэтому их следует принимать только по назначению врача.

Показаниями к хирургическим вмешательствам при болезни Шейермана-Мау являются угол кифоза более 75 градусов, стойкие боли, нарушение работы органов дыхания и кровообращения. В ходе операции в позвонки имплантируются металлические конструкции (винты, крючки), позволяющие выравнивать позвоночник при помощи специальных стержней.

|

Литература 1. Болезнь Шейермана. Клинические рекомендации/ Общероссийская общественная организация Ассоциация травматологов-ортопедов России — 2015 2. Остеопенический синдром в симптомокомплексе болезни Шейермана-Мау/ Иванов С.А. 3. Травматология и ортопедия/ Шапошников Ю.Г. |

Код МКБ-10 M42.0 |

Болезнь Шейермана-Мау — лечение в Москве

Болезнь Шейермана-Мау – это заболевание позвоночника, при котором развиваются дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике, сопровождающиеся его деформацией. Болезнь характеризуется сутулостью и периодическими болевыми ощущениями в спине. Патология также имеет другие названия: дорсальный юношеский кифоз или ювенильная кифотическая дорсопатия. Заболевание проявляется в возрасте 8-16 лет с одинаковой частотой у подростков обоих полов. По статистике на 1000 населения приходится 5-7 случаев. Своевременное обращение к врачу и комплексная терапия поможет избежать появления кифоза (круглой спины). Как лечить болезнь Шейермана-Мау, знают специалисты нашей Клиники Позвоночника доктора Разумовского, которая находится в СПБ.

Причины и патогенез дорсального юношеского кифоза

Ювенильная кифотическая дорсопатия развивается в силу наследственных факторов, нарушения развития позвоночника в эмбриональном периоде, изменения тонуса мышц спины. Заболевание чаще поражает грудной отдел. Патологические изменения связаны с разрушением тела и замыкательных пластин позвонков, которые принимают клиновидную форму. Вследствие этого формируется грудной кифоз, другими словами округление спины.

Клинические признаки болезни развиваются постепенно. Сначала ребенок начинает сутулиться. Затем появляется болевой синдром в межлопаточной области. Дискомфорт усиливается в положении стоя и сидя, нарастает к вечеру. Боль затихает во время ходьбы и в положении лежа. На ранней стадии болезни Шейермана-Мау пациенты редко обращаются за медицинской помощью в связи с непостоянными и слабыми болями. Обычно родители приводят ребенка на прием к врачу уже при формировании грудного кифоза.

Кроме боли и сутулости больные отмечают быструю утомляемость, беспричинную слабость, апатию. Могут беспокоить нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Аритмии, нестабильность артериального давления, затруднение вдоха, одышка развиваются при ущемлении спинномозговых нервов разрушенными позвонками. Грудной кифоз компенсируется увеличением шейного и поясничного лордоза, что приводит к кругло-вогнутой спине.

Как происходит лечение болезни Шейермана-Мау

Перед назначением терапии проводят диагностику, которая подтверждает характерное клиновидное разрушение позвонков в грудном отделе позвоночника. Основной метод обследования – рентгенография. Для выявления поражения мягких тканей спины (сосудов, нервов, мышц) рекомендуют МРТ (магнитно-резонансную томографию).

Лечение заболевания консервативное. На первый план выходит физиотерапия , массаж, остеопатия, лечебная физкультура. Лечение направлено на улучшение кровотока и метаболизма в участке поражения, укрепление мышечного каркаса спины, сохранение подвижности позвоночного столба и восстановление осанки. Из лекарственных препаратов применяют хондропротекторы, витаминопрепараты, анальгетики и миорелаксанты.

В случае неэффективности консервативной терапии, осложнений со стороны сердца и дыхания, тяжелого искривления позвоночника проводят хирургическое вмешательство по укреплению поврежденных позвонков металлическими пластинами. После операции рекомендуют ношение поддерживающих корсетов. В период реабилитации проводят консервативное лечение.

Специфическая профилактика заболевания не разработана. Для предупреждения прогрессирования грудного кифоза необходимо своевременно обращаться к врачу. Больным показаны регулярные занятия лечебной физкультурой для поддержки позвоночника. Укрепление мышечного каркаса спины замедляет разрушение позвонков.

Болезнь Шайермана-Мау – распространенная среди юношей патология. Со временем она может сильно снизить качество жизни. Авторский метод доктора Бобыря – дефанотерапия – эффективно помогает справиться симптомами и предотвратить возможные последствия.

Болезнь Шайермана-Мау – распространенная среди юношей патология. Со временем она может сильно снизить качество жизни. Авторский метод доктора Бобыря – дефанотерапия – эффективно помогает справиться симптомами и предотвратить возможные последствия.

- Уникальные методы лечения

- Клиника специализируется на лечение болезни Шейермана-Мау 30 лет

- Врачи Клиники Бобыря имеют опыт работы более 15 лет

Болезнь Шайермана-Мау – патология, о которой знают далеко не все. Если спросить случайного человека на улице, что такое остеохондроз или межпозвоночная грыжа, многие смогут рассказать. О том, что такое болезнь Шайермана-Мау, расскажет хорошо если один тысячу. А ведь это весьма распространенное заболевание, оно встречается у 5% людей (разброс в разных регионах составляет от 0,4 до 8%).

Итак, болезнь Шайермана-Мау (другие названия: прогрессирующая деформирующая дорсопатия, ювенильный кифоз) – довольно распространенная дорсопатия*, при которой нарушается конфигурация грудного отдела позвоночника. Ее первые симптомы обычно появляются в подростковом возрасте. Чаще болеют юноши: по одним данным примерно в два раза чаще, чем девушки, а если верить другим источникам, то разница, хотя и есть, незначительна. Причины патологии в настоящее время изучены недостаточно. Считается, что ведущая роль принадлежит наследственной предрасположенности, на которую накладываются некоторые внешние факторы. Это приводит к неравномерному росту позвонков в сагиттальной плоскости и формированию деформации.

*Дорсопатии – собирательный термин, который обозначает патологии позвоночника и боли в спине различного происхождения. Обычно под дорсопатией понимают дегенеративные или воспалительные заболевания.

Болезнь Шайермана-Мау получила свое название в честь датского ортопеда и рентгенолога Хольгера Верфеля Шейермана, который в 1920 году впервые описал заболевание.

Анатомия позвоночного столба

Позвоночный столб человека состоит в среднем из 33 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и разное количество копчиковых. В шейном, грудном и поясничном отделах позвонки представляют собой отдельные кости, между ними в разной степени присутствует подвижность. В крестце все позвонки срастаются и представляют собой единую массивную кость.

В отличие от своих братьев меньших, которые бегают на четвереньках, человек ходит на двух ногах. Его позвоночник должен постоянно удерживаться в вертикальном положении, на него приходятся высокие нагрузки. Одна из важных функций позвоночного столба – амортизация толчков во время ходьбы, бега, прыжков. Для того чтобы справляться с этой задачей, позвоночник имеет некоторые особенности:

- В нем есть четыре физиологических изгиба: два лордоза (изгибы с вершиной дуги, направленной вперед – в шейном и поясничном отделе) и два кифоза (изгибы с вершиной дуги, направленной назад – в грудном и крестцовом отделе).

- Между телами позвонков находятся эластичные прокладки из соединительной ткани – межпозвонковые диски.

Каждый позвонок можно условно разделить на две основные части: тело, которое находится спереди, и дужку, которая прикрепляется к нему сзади. От дужки отходят отростки. При объединении всех позвонков в позвоночный столб их тела лежат друг на друге, а дужки ограничивают спинномозговой канал.

Подвижность в разных отделах позвоночного столба неодинакова. Крестцовые позвонки вообще срастаются между собой и полностью утрачивают подвижность. Максимальный объем движений возможен в шейном и поясничном отделах. Кроме того, на поясницу приходятся очень большие нагрузки, поэтому здесь часто возникают такие патологии, как остеохондроз и межпозвонковые грыжи.

Подвижность грудных позвонков ограничена, так как они соединены с ребрами и являются частью грудной клетки.

Что происходит с позвоночным столбом при болезни Шайермана-Мау?

Рассматривая механизм развития заболевания, можно выделить три основных вида патологических изменений:

- Болезнь приводит к утолщению связок позвоночного столба, за счет чего позвонки растут неправильно. Если посмотреть на тело позвонка сбоку, то его внешний вид будет напоминать прямоугольник: он имеет примерно одинаковую высоту по переднему и заднему краю. При утолщении связок происходит клиновидная деформация. Спереди тело позвонка растет в высоту медленнее, сзади – быстрее. В итоге сбоку оно напоминает клин.

- Нарушается угол изгиба позвоночного столба. В норме он составляет 20–40 градусов, а при болезни Шайермана-Мау увеличивается до 45–75 градусов. Спина становится круглой, со временем может формироваться горб.

- Из-за клиновидной деформации позвонков и нарушения угла изгиба позвоночного столба происходит перераспределение нагрузок на позвонки и межпозвоночные диски. Диск продавливает замыкательную пластинку тела позвонка и выступает внутрь него – формируется грыжа Шморля.

Описанные патологические изменения возникают в грудном отделе позвоночника либо в месте, где он соединяется с поясничным отделом.

Почему возникает болезнь Шайермана-Мау?

Точные причины до настоящего времени неизвестны. Считается, что большую роль играют изменения в генах и наследственность. Например, среди возможных кандидатов называют ген FBN1, который кодирует белок фибриллин-1. Последний входит в состав соединительной ткани по всему организму и обеспечивает ее прочность. При мутациях в гене FBN1 эта функция нарушается. Этот генетический дефект, в частности, лежит в основе возникновения наследственного заболевания – синдрома Марфана.

Выделяют следующие факторы риска болезни Шайермана-Мау:

- Травмы позвоночника.

- Нарушения кровообращения и работы некоторых желез.

- Чрезмерный рост костной ткани в определенных частях позвонков.

- Наследственность. Риск развития заболевания выше у детей и подростков, у которых в семье уже есть случаи диагностированной болезни Шайермана-Мау, особенно у ближайших родственников (сестер, братьев, родителей).

- Некроз замыкательных пластинок позвонков.

- Нарушение развития мышц спины.

- Существует точка зрения, согласно которой болезнь Шайермана-Мау следует относить к остеодисплазиям – группе заболеваний, при которых нарушается процесс образования костной ткани и развития костей.

Несмотря на то, что причины болезни Шайермана-Мау до конца не ясны, на данный момент существуют эффективные методы лечения заболевания. В Клинике Бобыря применяются наиболее действенные, одобренные Минздравом РФ безоперационные методики, включая уникальную запатентованную разработку доктора Бобыря – дефанотерапию.

Классификации и стадии болезни Шайермана-Мау

В течении болезни Шайермана-Мау выделяют три периода:

- Латентный. Обычно отмечается у детей в возрасте 8–14 лет. Симптомы практически отсутствуют. Боли в состоянии покоя не беспокоят или выражены очень слабо. После физической нагрузки в позвоночнике может возникнуть дискомфорт или болезненность. Деформация позвоночного столба пока еще едва заметна, но со временем она постепенно прогрессирует. Несколько ограничивается подвижность позвоночника: когда больной нагибается вперед, он не может достать руками пола. Когда деформация позвоночника в грудном отделе становится достаточно выраженной, она остается заметна даже во время наклонов назад.

- Ранний. Как правило, приходится на возраст 15–20 лет. Больные жалуются на боли, которые у них периодически возникают в спине или в пояснице. Они начинают беспокоить во время физических нагрузок, при длительной однообразной вынужденной позе, иногда в покое. У некоторых пациентов формируются межпозвонковые грыжи. Иногда, в особо серьезных случаях, появляются признаки компрессии спинного мозга.

- Поздний. В большинстве случаев отмечается в возрасте после 20 лет. На этой стадии симптомы становятся более выраженными, развиваются осложнения: остеохондроз, межпозвонковые грыжи, оссифицирующий лигаментоз, спондилолистез, спондилез. Из-за дегенеративных процессов в позвоночном столбе нередко происходит сдавление нервных корешков, спинного мозга. Возникают расстройства движений и чувствительности. В тяжелом случае человек может стать инвалидом.

Если вы замечаете, что вас все чаще беспокоит чувство дискомфорта и боли в спине, не нужно дожидаться, когда болезнь перейдет в запущенную стадию, и возникнут осложнения. Посетите врача в Клинике Бобыря. Наш доктор установит правильный диагноз и назначит эффективное безоперационное лечение.

В зависимости от локализации нарушений, выделяют два типа болезни Шайермана-Мау. При типе I задействован только грудной отдел позвоночного столба.

При типе II:

- Патологические изменения затрагивают грудной и частично поясничный отдел позвоночника.

- Иногда нарушения локализуются только в области поясницы. В связи с этим некоторые исследователи предлагают отдельно выделить поясничную форму болезни Шайермана-Мау.

Какими симптомами проявляется болезнь Шайермана-Мау?

Чаще всего заболевание диагностируют у мальчиков в возрасте 11–17 лет.

Когда чрезмерный кифоз в грудном отделе позвоночника достигает достаточно больших размеров, он становится заметен внешне. Спина становится округлой, либо на ней появляется горб – это зависит от того, на каком уровне находится вершина дуги.

Субъективно пациент чувствует боль в спине. Сильнее всего она ощущается в том месте, где находится вершина дуги. Она достаточно сильная, может возникать и сохраняться в покое, но значительно усиливается во время физических нагрузок и пребывании в однообразном положении, когда человеку приходится подолгу сидеть, стоять. Зачастую болевые ощущения настолько сильные, что человек не может нормально работать, ему приходится постоянно избегать физической активности, снижается качество его жизни. В наиболее тяжелых случаях больной становится инвалидом.

Есть данные о том, что деформации в нижней части спины преимущественно проявляются в виде болей, а деформации в верхней части – видимым искривлением позвоночника. Собственно, один из этих симптомов, как правило, и становится причиной визита к врачу.

Параллельно с болевыми ощущениями нарастает ограничение подвижности в позвоночнике. Больному становится сложно наклоняться. Когда он наклоняется назад, горб на спине не выравнивается, он по-прежнему остается хорошо заметным.

На более поздних стадиях искривление позвоночника может приводить к сдавлению нервных корешков и спинного мозга. Начинают беспокоить боли в руках и ногах, онемение, покалывание. Мышцы слабеют, снижается их тонус. Со временем они уменьшаются в размерах, развивается их атрофия. В тяжелых случаях, когда сдавливается спинной мозг, возникает сильная слабость в ногах, нарушение функции прямой кишки, мочевого пузыря (недержание стула, мочи). У мужчин развивается эректильная дисфункция. Такие тяжелые расстройства встречаются редко.

При выраженной деформации болезнь Шайермана-Мау приводит к сдавлению внутренних органов, нарушению работы легких, сердца. Больной плохо переносит физические нагрузки, быстро устает, беспокоят боли в грудной клетке, одышка, слабость, плохое самочувствие.

Чаще всего при болезни Шайермана-Мау происходит поражение седьмого и десятого грудных позвонков.

К каким осложнениям может приводить болезнь Шайермана-Мау?

Болезнь Шайермана-Мау может провоцировать возникновение разных патологий со стороны позвоночного столба:

Компенсаторные реакции со стороны опорно-двигательного аппарата и других органов:

- Компенсаторный лордоз в поясничном отделе позвоночника. В пояснице усиливается кривизна, которая направлена в противоположную сторону от искривления в грудном отделе позвоночника. Это приводит к болям и другим симптомам, способствует формированию остеохондроза и межпозвонковых грыж.

- У многих пациентов увеличивается жизненная емкость легких, грудная клетка становится более широкой. Таким образом организм пытается компенсировать уменьшение глубины дыхания.

- Зачастую уплотняются коленные сухожилия. Но причины возникновения этого симптома пока еще обсуждаются. В то время как одни исследователи уверены, что это тоже компенсаторная реакция, другие не исключают, что уплотнение сухожилий может быть вызвано теми же изменениями со стороны соединительной ткани, что и болезнь Шайермана-Мау.

- Согласно статистике, примерно у 20–30% пациентов, страдающих болезнью Шайермана-Мау, диагностируется сколиоз. Это происходит из-за нарушения общей биомеханики позвоночного столба.

Грыжа Шморля

Представляет собой особую разновидность межпозвонковых грыж, при которой на межпозвоночном диске образуется выпячивание в вертикальном направлении, вверх или вниз, внутрь тела позвонка. При этом грыжа как бы «пробивает» замыкательные пластинки и «проваливается» в губчатую ткань тела позвонка. Это приводит к воспалительному процессу и некрозу последней. Грыжи Шморля могут быть единичными или множественными.

Грыжа Шморля – по большей части рентгенологический термин. Чаще всего она не проявляется какими-либо симптомами и обнаруживается лишь при проведении рентгенографии. Иногда беспокоят боли, тем не менее, прогноз, как правило, благоприятный. Лечение требуется лишь при наличии болевого синдрома, оно включает массаж, мануальную терапию, физиотерапию, лечебную физкультуру. В Клинике Бобыря практикуется уникальный запатентованный авторский метод лечения – дефанотерапия.

Остеохондроз

Болезнь Шайермана-Мау приводит к тому, что нагрузки на межпозвоночные диски и позвонки распределяются неправильно. В итоге происходит преждевременный «износ», «старение» костных и хрящевых структур. В них развиваются дегенеративно-дистрофические процессы, и у больного диагностируют остеохондроз. Чаще всего страдают межпозвоночные диски в нижне-грудном и поясничном отделе позвоночного столба.

Остеохондроз проявляется в виде болей в спине и пояснице. Иногда боль «отдает» в ногу. Если она распространяется по задней поверхности ноги, по ходу седалищного нерва, такое состояние называется ишиасом. В более тяжелых случаях отмечаются нарушения чувствительности (онемение, покалывание) и движений в позвоночнике, нижних конечностях.

Остеохондроз можно лечить консервативно. Если же не заниматься лечением патологии, со временем она может привести к формированию межпозвонковой грыжи. Симптомы усиливаются. Со временем может возникнуть наиболее тяжелое осложнение – синдром конского хвоста. Возникает онемение, утрата чувствительности кожи в области половых органов, промежности и ануса – так называемая седловидная анестезия. Повреждение нервных стволов, иннервирующих мочевой пузырь и прямую кишку, проявляется в виде недержания мочи и стула. У мужчин развивается импотенция.

На запущенных стадиях остеохондроза и межпозвонковых грыж, при тяжелых симптомах, может потребоваться хирургическое лечение. Больной может стать инвалидом.

Деформирующий спондилез

Как мы помним, одна из основных функций межпозвоночных дисков – амортизация вертикальных нагрузок на позвоночный столб во время ходьбы, бега, прыжков. При болезни Шайермана-Мау нагрузки на диски распределяются неправильно, и это приводит к развитию в них дегенеративных процессов. В итоге возрастают нагрузки на позвонки. Организм пытается компенсировать их увеличением площади тел позвонков. На последних появляются костные разрастания – остеофиты или спондилофиты. Такое состояние называется деформирующим спондилезом.

Поначалу, пока костные разрастания на позвонках небольшие, они не причиняют проблем. Со временем, по мере их роста, начинают беспокоить боли. Обычно при болезни Шайермана-Мау они локализуются в верхней части поясницы, имеют тянущий характер. Болевой синдром зачастую сохраняется в покое, даже когда движения в пояснице отсутствуют. Из-за этого человек не может нормально высыпаться по ночам.

Если болезнь Шайермана-Мау и деформирующий спондилез диагностированы своевременно, с ними можно справиться консервативными мерами, без операции. Врачи в Клинике Бобыря знают, как бороться с этой патологией и применяют для этого наиболее эффективные методы лечения.

Спондилоартроз

Позвонки соединяются между собой не только с помощью межпозвоночных дисков. Существуют еще так называемые фасеточные, или дугоотростчатые суставы. Они образованы костными отростками, которые отходят от дужек позвонков. Это полноценные суставы, у которых есть суставные поверхности и суставные хрящи, суставные капсулы. Все эти элементы поражаются при дегенеративном заболевании, которое называется спондилоартрозом.

По сути, спондилоартроз – это тот же артроз, который развивается у многих людей с возрастом в суставах ног, например, в коленном суставе. Процесс носит хронический характер, его сложно обратить вспять, но можно существенно замедлить прогрессирование и уменьшить симптомы. Как правило, показано консервативное лечение. К хирургическим методам приходится прибегать крайне редко.

Основное проявление спондилоартроза – боли. При сильном сдавлении нервных корешков и спинного мозга присоединяются нарушения чувствительности и движений, более серьезные неврологические расстройства.

Оссифицирующий лигаментоз

Другое название этой патологии – болезнь Форестье. Это довольно редкое заболевание, иногда оно развивается как осложнение болезни Шайермана-Мау.

Отдельные элементы позвоночника соединены между собой связками и сухожилиями. При оссифицирующем лигаментозе эти связки постепенно замещаются костной тканью – происходит их окостенение. При этом основным симптомом будет нарушение движений, скованность в позвоночнике. Становится все сложнее совершать наклоны, повороты. Эти симптомы нарастают медленно. Болей нет, поэтому многие люди, страдающие болезнью Форестье, подолгу не обращаются к врачу.

Причины возникновения оссифицирующего лигаментоза до настоящего времени изучены недостаточно хорошо. Считается, что при болезни Шайермана-Мау окостенение связок позвоночного столба связано с неправильным перераспределением механических нагрузок.

Спондилолистез

Представляет собой состояние, при котором вышележащий позвонок смещается по отношению к нижележащему. Чаще всего смещается последний (пятый) поясничный позвонок по отношению к крестцовому или четвертый поясничный по отношению к пятому поясничному.

При болезни Шайермана-Мау причиной спондилолистеза является искривление позвоночника и развитие клиновидной деформации.

Методы диагностики болезни Шайермана-Мау

Диагностика болезни Шайермана-Мау проводится на основе врачебного осмотра, дополнительных исследований (рентгенография, КТ, МРТ и др.), по показаниям пациента направляют на консультации к другим врачам-специалистам.

Осмотр врача

Обычно в первую очередь пациенты, страдающие болезнью Шайермана-Мау, попадают на прием к ортопеду. Врач беседует с больным, спрашивает о жалобах, течении болезни (когда появились первые симптомы, как они менялись, нарастали ли со временем), образе жизни, семейной истории (есть ли у больного близкие родственники, у которых были диагностированы патологии позвоночника), перенесенных заболеваниях.

Затем проводится осмотр. Врач просит пациента повернуться, наклониться в стороны, назад, вперед, нажимает на определенные точки в области позвоночника, чтобы определить болезненность.

Дополнительные методы диагностики

Основной метод диагностики болезни Шайермана-Мау – рентгенография. Для того чтобы полноценно оценить состояние позвоночного столба, снимки выполняют, как минимум, в двух проекциях: передней и боковой. Для того чтобы врач мог диагностировать болезнь Шайермана-Мау, рентгенологическая картина должна соответствовать некоторым условиям:

- Кифоз в грудном отделе позвоночного столба должен составлять более 40 градусов (в норме – 25–40 градусов).

- Кифоз в месте перехода грудного отдела позвоночного столба в поясничный должен составлять более 30 градусов (в норме 0 градусов, так как это место, где грудной кифоз переходит в поясничный лордоз).

- Тела по крайней мере трех соседних позвонков должны иметь клиновидную деформацию не менее 5 градусов.

- Неравномерность контуров замыкательных пластинок из-за внедрения в тела позвонков межпозвоночных дисков.

- Снижение высоты межпозвоночных дисков, особенно в передней части.

Степень кифоза при болезни Шайермана-Мау по рентгеновским снимкам может быть измерена с помощью двух показателей:

Угол Кобба назван в честь американского хирурга-ортопеда Джона Роберт Кобба, который, собственно, создал и предложил использовать этот показатель. Первоначально его рассчитывали во фронтальной плоскости, по снимкам, выполненным в переднезадней проекции, для оценки степени бокового искривления позвоночника – сколиоза. В дальнейшем этот показатель был адаптирован и для оценки искривлений в сагиттальной плоскости, на снимках в боковой проекции, в частности, для оценки степени грудного кифоза.

Угол Кобба – это угол между прямыми линиями, проведенными через верхний край позвонка, находящегося над деформированным участком и через нижний край позвонка, находящегося под деформацией.

Сагиттальный баланс – это расстояние по горизонтали между вертикальными линиями, проведенными через центр седьмого шейного позвонка и задний верхний угол первого крестцового позвонка. Если данное расстояние составляет 2,5 см или больше, это говорит о том, что позвоночный столб деформирован в сагиттальной плоскости.

Обычно болезнь Шайермана-Мау можно окончательно диагностировать по данным рентгенографии. Если рост костей пока еще не закончился, снимки выполняют в динамике, через некоторые промежутки времени. При этом заметно, как постепенно нарастает клиновидная деформация тел позвонков.

По показаниям назначают КТ и МРТ. Эти методы диагностики позволяют получить более четкую картину, более точно оценить состояние и форму самих позвонков, межпозвоночных дисков, суставов, спинного мозга, нервных корешков.

При выраженных неврологических расстройствах важно разобраться, в какой степени нарушена функция тех или иных нервов. Для этого применяют электронейромиографию. Во время исследования с помощью специальных игольчатых электродов оценивают проведение электрических импульсов в нервах, мышцах.

По показаниям могут быть назначены другие исследования.

Консультации врачей-специалистов

По показаниям пациента направляют на консультацию к врачам-специалистам:

- Невролог. Проверяет рефлексы, оценивает силу и тонус мышц, выявляет нарушения движений и чувствительности. Во время осмотра врач проверяет движения глазодвигательных мышц (просит пациента следить глазами за движениями молоточка), координацию движений (просит коснуться указательным пальцем кончика носа с закрытыми глазами), функции черепно-мозговых нервов (просит высунуть язык, нахмурить брови, оскалить зубы).

- Нейрохирург. Консультация этого специалиста нужна, если встает вопрос о хирургическом вмешательстве. Нейрохирург принимает решение о том, показана ли операция в данном случае, и какому виду вмешательства стоит отдать предпочтение. Также пациентов направляют на консультацию к этому врачу-специалисту в случаях, когда диагностирована межпозвонковая грыжа.

- Кардиолог. Консультирует пациента, если выраженная деформация позвоночника приводит к нарушению работы сердца. Во время осмотра кардиолог расспрашивает пациента о жалобах, выслушивает с помощью фонендоскопа сердце, измеряет пульс, артериальное давление. Он может назначить ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-кардиографию).

- Пульмонолог – специалист по заболеваниям легких, его консультация нужна в случаях, когда деформация позвоночника приводит к нарушениям со стороны дыхательной системы. Во время приема пульмонолог расспрашивает пациента о жалобах и выслушивает легкие. Врач может назначить такие методы исследования дыхания, как спирография, пикфлуометрия. Они помогают оценить функцию легких.

С какими патологиями нужно проводить дифференциальную диагностику болезни Шайермана-Мау?

Кифотическая деформация в грудном отделе позвоночника встречается не только при болезни Шайермана-Мау, но и при некоторых других патологиях. Для того чтобы назначить правильное лечение, эффективно исправить деформацию и избавить пациента от симптомов, нужно установить точный диагноз. В первую очередь врач должен провести дифференциальную диагностику между болезнью Шайермана-Мау и следующими патологиями:

- Постуральный кифоз. Весьма распространенная патология. Как и болезнь Шайермана-Мау, чаще всего встречается в молодом возрасте – до 30 лет. Согласно статистике, девочки болеют несколько чаще по сравнению с мальчиками. Постуральный кифоз развивается из-за слабости мышц и связок позвоночника. При этом возникает кифотическая деформация в грудном отделе, но она не такая сильная, как при болезни Шайермана-Мау. Болевой синдром не так характерен. При постуральном кифозе пациент зачастую может самостоятельно «распрямить» спину, искривление позвоночника не настолько жесткое. Клиновидной деформации позвонков нет.

- Болезнь Кальве (другие названия: платиспондилия, остеохондропатия тела позвонка) – редкое заболевание, которое возникает из-за некроза (гибели и разрушения) тела одного из позвонков. В этом месте возникает деформация, остистый отросток некротизированного позвонка сильно выступает назад, постепенно нарастают боли. Напряжение мышц спины, ограничение подвижности – эти симптомы возникают там, где находится пораженный позвонок. Причины болезни Кальве изучены недостаточно хорошо. Считается, что патология возникает из-за неблагоприятной наследственности. Один из позвонков у ребенка с рождения является «слабым» и не может выдерживать привычные нагрузки. Со временем происходит некроз его тела. Симптомы при болезни Кальве обычно появляются в более раннем возрасте по сравнению с болезнью Шайермана-Мау. Диагноз устанавливают по данным компьютерной томографии, МСКТ.

- Остеомиелит. Представляет собой гнойно-воспалительный процесс в костной ткани. Остеомиелит позвонков (другие названия: спондилодисцит, спондилит) встречается очень редко, это опасное для жизни заболевание, которое требует длительного и сложного лечения. Острый остеомиелит проявляется в виде высокой температуры, сильных болей в спине, ухудшения общего самочувствия. При хроническом остеомиелите температура повышена, но, как правило, не более 38 градусов, периодически беспокоят боли, общее состояние удовлетворительное. Гнойный процесс разрушает тела позвонков, в итоге может формироваться кифотическая деформация в грудном отделе.

Методы лечения болезни Шайермана-Мау

Лечебная тактика при болезни Шайермана-Мау определяется степенью выраженности грудного кифоза:

- В большинстве случаев, если угол отклонения составляет менее 75 градусов, можно обойтись безоперационным лечением.

- При деформации более 75 градусов показано хирургическое вмешательство и исправление кривизны позвоночника металлическими конструкциями.

При появлении первых симптомов заболевания важно сразу обратиться к врачу. Запишитесь на первый бесплатный прием к специалисту в Клинике Бобыря. Наш доктор проведет осмотр, назначит обследование, установит точный диагноз и составит программу безоперационного лечения.

Консервативное лечение болезни Шайермана-Мау

В Клинике Бобыря лечением заболеваний позвоночника и суставов занимается команда специалистов, которая может включать ортопеда, остеопата (специалиста по мягким мануальным техникам), мануального терапевта, врача ЛФК, физиотерапевта. Мы применяем наиболее современные методы с доказанной эффективностью, одобренные Минздравом РФ.

Для каждого пациента наши доктора составляют индивидуальную программу лечебной гимнастики. Виды и длительность упражнений зависят от общего состояния пациента, выраженности болевого синдрома, степени ограничения движений в позвоночном столбе. В среднем сеанс ЛФК продолжается 30 минут. Его нужно выполнять ежедневно в течение 2–3 месяцев, затем – через день. Здесь важна регулярность. Если больной в какие-то дни пропускает занятия, эффективность лечения сильно снижается. В Клинике Бобыря пациенты выполняют упражнения под контролем опытных специалистов.

Комплекс лечебной физкультуры при болезни Шайермана-Мау, как правило, включает пять видов упражнений:

- Для снятия хронического спазма в мышцах шеи и поясницы.

- Для укрепления и повышения тонуса мышц в грудном отделе позвоночника.

- Для укрепления ягодичных мышц.

- Для растяжки грудных мышц.

- Дыхательные упражнения.

Массаж при болезни Шайермана-Мау помогает улучшить приток крови к мышцам и позвонкам, отток лимфы, активирует обменные и регенеративные процессы, способствует укреплению тонуса мышц и снятию спазма. Но одного курса массажа недостаточно – их нужно проходить ежегодно два раза в год. Аналогичным эффектом обладает рефлексотерапия.

Мягкие мануальные техники напоминают классическую мануальную терапию и массаж, но отличаются более мягким, физиологичным воздействием. Специалист по мягким мануальным техникам – это врач, который прошел специальное обучение, в результате чего его руки приобрели особую повышенную чувствительность. Это позволяет обнаруживать в организме незначительные отклонения и проводить мягкую коррекцию. В остеопатии и других мягких мануальных техниках не столько важна сила воздействия, сколько его правильное направление. В основе методики лежит представление об организме как о едином целом, все части которого тесно взаимосвязаны в анатомическом и функциональном смысле.

Мануальное воздействие на позвоночник при болезни Шайермана-Мау дополняется физиотерапией. По показаниям врач может назначить некоторые медикаментозные препараты: витамины группы B, сосудорасширяющие средства, средства для укрепления костей.

Некоторым пациентам рекомендуется носить корсет, но при заболеваниях позвоночника вообще это временная мера. Длительное ношение корсета может ослабить мышцы спины, а это, в свою очередь, приведет к еще большей деформации и сведет на нет эффект от лечения.

Дефанотерапия: запатентованный авторский метод доктора Бобыря

Большой опыт применения мануальных техник для лечения заболеваний позвоночника и суставов лег в основу уникального метода – дефанотерапии. Она показывает высокую эффективность в борьбе с патологиями опорно-двигательной системы. Со стороны сеансы дефанотерапии напоминают массаж или работу врача-остеопата. Но есть существенные отличия. По сути внедрение в клиническую практику дефанотерапии стало качественно новым шагом в развитии мануальных техник лечения. Работа врача с пациентом состоит из трех этапов:

- Во время первого сеанса доктор проводит диагностику, выявляет участки патологического напряжения, пытается найти глубинные причины деформаций и неправильной работы опорно-двигательного аппарата.

- На следующем этапе проводится мануальная коррекция – импульсная терапия. Но, в отличие от классического подхода, воздействие производится сразу в двух плоскостях – горизонтальной и сагиттальной. За счет этого быстро достигается выраженный положительный эффект. Многие пациенты отмечают, что стали чувствовать себя значительно лучше уже после первого сеанса. При этом воздействие рук врача носит максимально щадящий характер, процедуры совершенно безболезненные.

- В завершение врач разрабатывает для пациента комплекс психофизических упражнений. Это нужно для того, чтобы создать установку на правильную осанку в долгосрочной перспективе. За счет этого дефанотерапия обеспечивает длительный эффект.

Применяя дефанотерапию, достичь нужного эффекта зачастую получается намного быстрее, чем с помощью классической мануальной терапии и мягких мануальных техник. Конечно же, дефанотерапия не сможет сразу же изменить форму позвонков, устранить клиновидный дефект. Но она помогает обеспечить правильную осанку, правильный тонус мышц. Позвоночник становится ровным, перестает испытывать патологические перегрузки, в дальнейшем его рост (если речь идет о детях и подростках) происходит более правильно.

Пожалуй, дефанотерапию можно признать самой сложной из всех мануальных техник. Врач, который ее практикует, должен обладать хорошим знанием анатомии и физиологии, иметь большой опыт, хорошо «чувствовать» тело пациента. В Клинике Бобыря мы предлагаем вам пройти лечение у врачей-специалистов, которые обучались непосредственно у создателя методики. В нашу клинику приезжают на обучение многие доктора, коллеги высоко оценивают результаты нашей работы. Нам доверяют пациенты не только из России, но и из других стран.

Хирургическое лечение болезни Шайермана-Мау

Хирургическое лечение показано при кифотической деформации более 75 градусов. Есть некоторые моменты касательно операций по поводу болезни Шайермана-Мау, о которых стоит знать пациентам:

- Многие больные соглашаются на хирургическое вмешательство в надежде, что оно поможет исправить «горб» на спине. Но на самом деле основная задача операции – не столько устранить косметический дефект, сколько избавить пациента от боли.

- Хотя риск осложнений не очень высок (по статистике не более 10%), к хирургическому лечению рекомендуется прибегать только в крайних случаях.

- После операции пациента ждет длительный период восстановления. В течение нескольких месяцев нельзя будет поднимать ничего тяжелее 3–5 кг.

- Чаще всего позвоночник фиксируют в правильном положении с помощью двух металлических стержней. Между клиновидно измененными позвонками удаляют межпозвоночные диски и заменяют их на костные трансплантаты, таким образом, обеспечивается сращение соседних позвонков, между ними исчезает подвижность (впрочем, общая подвижность позвоночного столба от этого сильно не страдает). Когда между позвонками произойдет полное сращение, металлические стержни можно удалить, для этого проводят повторную операцию. Существуют и другие виды вмешательств, иногда вместо стержней применяют пластины, винты, крючки.

Помогают ли народные методы лечения?

Конечно же, нельзя совсем отрицать роль народной и нетрадиционной медицины в борьбе с различными патологиями позвоночного столба, в том числе болезни Шайермана-Мау. Эксперты признают, что народные средства помогают облегчить боль и другие симптомы, улучшить общее самочувствие. Но они не могут заменить официальную медицину.

Вы можете применять средства народной медицины, но лишь как дополнение к лечению, назначенному врачом. Самолечение недопустимо: чем дольше больной откладывает визит к доктору, тем сильнее нарастает деформация позвоночника, а значит, выше риск того, что придется прибегать к хирургическому лечению. Запишитесь на прием к специалисту.

Рекомендации для пациентов по поводу образа жизни:

- Нельзя поднимать грузы более 3–5 кг.

- Противопоказаны виды спорта, в которых приходится прыгать. В момент приземления после прыжка позвоночник испытывает большую нагрузку, из-за которой может сформироваться грыжа Шморля.

- Для позвоночника полезны занятия плаванием. Но при болезни Шайермана-Мау плавать нужно правильно. Необходимо проконсультироваться с врачом и инструктором.

- Спать нужно на жесткой поверхности. Рекомендуется купить специальный жесткий матрас или положить на кровать деревянный щит.

- Для офисных работников, школьников и студентов важно правильно оборудовать рабочее место. Купите удобное (лучше – ортопедическое) офисное кресло с подлокотниками, правильно отрегулируйте его высоту. Установите компьютер на рабочем столе на оптимальной высоте, так, чтобы во время работы ваш позвоночник не находился в напряженном состоянии.

- Больному нужно чаще находиться на свежем воздухе. Активный отдых и занятия спортом не противопоказаны – но с определенными ограничениями (см. выше). По поводу рекомендуемых физических нагрузок нужно проконсультироваться с врачом.

- Полезно грязелечение. Раз в год рекомендуется посещать специализированные санатории, курорты.

Каков прогноз при болезни Шайермана-Мау?

Прогноз благоприятный, если болезнь диагностирована на ранних стадиях, и вовремя начато лечение. При выраженной деформации позвоночника могут сохраниться хронические боли в спине, другие симптомы поражения нервных корешков.

Можно ли предотвратить болезнь Шайермана-Мау?

Так как причины болезни до конца не известны, и считается, что основная роль принадлежит наследственности – фактору, на который нельзя повлиять – то и эффективных методов профилактики не существует. Важно вовремя обнаружить первые симптомы, установить правильный диагноз и сразу начать лечение. Если меры приняты на ранней стадии, врач сможет наиболее быстро и эффективно исправить деформацию позвоночника, не допустить ее дальнейшего прогрессирования.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Причины болезни Шейермана-Мау

Болезнь Шейермана-Мау или юношеский кифоз (другое название патологического процесса) относится к малоизученным патологиям. Точные причины расстройства пока не ясны, исследования продолжаются. Распространенность заболевания (от 0.5 до 8% от общего количества исследуемых, в зависимости от выборки) дают довольно большую эмпирическую базу.

Патогенез заболевания

Кифотическая деформация позвоночника происходит в несколько этапов. В основе механизма расстройства лежит комплекс дегенеративно-некротических изменений:

- разрушение замыкательной пластинки нескольких позвонков;

- заместительное восстановление целостности тканей;

- клиновидная деформация позвонков со стабилизацией патологического результата.

Замыкательные пластинки представляют собой сегментарный каркас позвонков. Они соприкасаются с межпозвоночными дисками, обеспечивают прочность и стабильность костных структур столба. При юношеском кифозе происходит размягчение, некроз замыкательных пластинок, из-за чего нагрузка на позвоночник распределяется неправильно.

Из-за постоянной компрессии тканей и недостаточной прочности каркаса, тело позвонка деформируется. Происходит уплощение тканей с формированием клиновидного дефекта. После того, как деформация завершается, происходит наращивание костной ткани по окружности, что провоцирует стабилизацию дефекта. Позвоночник фиксируется в патологическом, измененном положении.

Точные причины поражения спины, болезни Шейермана-Мау пока неизвестны. Но большинство исследователей сходится на мысли, что расстройство имеет наследственное происхождение. Оно генетически обусловлено, поскольку дети пациентов почти в половине случаев также сталкиваются с кифозом.

Другими причинами могут быть травмы, повреждения позвоночного столба или юношеские заболевания опорно-двигательного аппарата. В основном затрагивающие позвоночник. Но их доля в общем числе случаев сравнительно мала.

Факторы риска

У искривления позвоночника на фоне заболевания есть и другие причины. На вероятности расстройства сказываются факторы риска. Среди них можно назвать:

- остеопороз, который развивается в юношеский период (нарушения прочности костной ткани, ломкость костей на фоне обменных и других заболеваний);

- нарушения кровообращения в позвоночнике: различного генеза, характера и степени выраженности (от остеохондроза до более серьезных патологических процессов);

- травмы позвоночного столба, в особенности тяжелые (чем тяжелее повреждение, тем выше вероятность патологического процесса при наличии этиологических факторов);

- травмы опорно-двигательного аппарата (они также несут дополнительные риски);

- обменные заболевания, нарушения гормонального фона (пик заболеваемости приходится на возраст от 10 до 17 лет, когда протекает основная фаза полового созревания с характерными гормональными бурями и прочим, реже нарушение развивается у взрослых);

- наследственная предрасположенность к патологиям опорно-двигательного аппарата.

Несмотря на то, что точные причины патологического процесса пока неизвестны, есть данные о большей распространенности нарушения среди людей, у которых есть хотя бы один фактор риска и отягощенная наследственность. Типичный портрет пациента с болезнью Шейермана-Мау — молодой человек, мужчина юношеского возраста в пубертатном периоде.

Классификация и виды патологического состояния

Патологический процесс классифицируется по локализации нарушения анатомии позвоночника, а также по стадии болезни Шейермана-Мау. Первое основание, локализация и форма расстройства, позволяет выделить две разновидности:

- грудная форма;

- груднопоясничная разновидность.

Грудная форма болезни или тип I представляет собой деформацию грудного отдела позвоночника. Нарушение затрагивает от 5 до 8 позвонков. Пик деформации приходится на область от 7 по 9 грудной позвонки, что придает фигуре человека характерные внешний вид (сутулость, горбатость). Насколько выраженным будет косметический дефект — зависит от степени патологического процесса.

Поражение грудного отдела позвоночника при болезни Шейермана-Мау — классическая разновидность патологического процесса. Но есть и другая. Она формируется в груднопоясничной области (пик деформации — это область между 10 и 12 грудными позвонками). Встречается намного реже, но создает больше проблем при движении. Больше ограничивает пациента.

Классифицировать болезнь Шейермана-Мау можно по степени выраженности нарушений. В таком случае выделяют еще три разновидности:

- начальную стадию;

- прогрессирующую стадию;

- стадию стабилизации.

На начальном этапе патологического процесс выраженность проявлений минимальна. Возможно искривление позвоночника без болевых ощущений и прочих симптомов. Однако присутствуют явные рентгенологические признаки болезни Шейермана-Мау. Наблюдается неоднородность тканей замыкательных пластинок позвонков.

В прогрессирующую фазу происходит клиновидная деформация позвонков. Развивается болевой синдром. Наблюдается ограничение подвижности позвоночника в пораженной зоне. Выявить нарушение на этой стадии легко. Клинические признаки характерные.

На стадии стабилизации клиника достигает пика. Как и функциональные нарушения, расстройства подвижности. Могут присоединиться воспалительные процессы, которые усугубляют и без того непростое состояние пациента.

Обратите внимание!

Без достаточного лечения болезнь так и будет прогрессировать, пока не достигнет финальной фазе. Как быстро это произойдет — вопрос индивидуальный. В среднем требуется до нескольких лет. Но у некоторых пациентов прогрессирование намного более стремительное. Сидеть сложа руки нельзя. Тем более, что нарушение поддается терапии. Хотя лечение и требует немало времени.

Симптомы болезни

Клиническая картина патологического процесса разнородна. Часто заболевание протекает вообще без проявлений. Нарушение обнаруживается случайно при диагностике причин сколиоза или обследования пациентов после травм спины. В некоторых случаях клиника все-таки присутствует. Среди симптомов расстройства:

- болевые ощущения между лопаток: возникают после физической нагрузки или при длительном нахождении позвоночника в одном положении;

- ощущение дискомфорта, скованность в позвоночнике;

- слабость мускулатуры спины из-за неправильного распределения нагрузки;

- нарушения подвижности позвоночника: в основном трудности представляют наклонные движения, а затем ограничения затрагивают и ротационные движения.

Постепенно, по мере прогрессирования патологического процесса клиника усугубляется. На развитых стадиях присоединяются проблемы с дыханием и непереносимость физической нагрузки.

Могут присутствовать и сторонние симптомы.

Болезнь Шейермана-Мау редко протекает в изолированном виде. Намного чаще — это сочетанный патологический процесс. По мере развития расстройства присоединяются признаки остеохондроза, сколиоза, воспалительных нарушений.

Осложнения болезни Шейермана-Мау

Патологический процесс затрагивает весь опорно-двигательный аппарат и не только. Для заболевания характерно умеренное течение с постепенным нарастанием симптомов и присоединением осложнений. Среди последствий болезни Шейермана-Мау можно выделить:

- выраженное ограничение подвижности позвоночного столба: проблемы со сгибанием, разгибанием спины;

- нарушения чувствительности с одной или с двух сторон, ниже уровня поражения (парезы);

- параличи, которые обусловлены нарушением формы, функции спинного мозга: поражение сопровождается потерей чувствительности и двигательной активности с пораженной стороны или сразу с двух сторон, в зависимости от характера расстройства;

- расстройства работы органов ниже уровня поражения позвоночника: чаще всего страдают кишечник и почки (выделительная система организма), возможно вовлечение репродуктивных структур;

- часто присутствуют расстройства дыхательной деятельности: пациенты страдают одышкой, которая может перерасти в дыхательную недостаточность;

- нарушения работы сердца: аритмии, ишемические процессы из-за нарушений иннервации, кровообращения.

Последствия болезни Шейермана-Мау почти всегда инвалидизирующие. Но, если взяться за лечение на начальных этапах патологического процесса, когда расстройство только развилось, есть все шансы избежать осложнений и нарушений функционального характера. Хотя для этого и потребуется много усилий.

Меры диагностики

Обследованием пациентов с предполагаемой болезнью Шейермана-Мау занимаются ортопеды. Нередко заболевание выявляют случайно, в ходе специальной диагностики по другим вопросам. Если нарушение ищут целенаправленно, показаны такие меры:

- устный опрос пациента, исследование жалоб на здоровье;

- сбор анамнеза: особую роль играет выявление случаев болезни Шейермана-Мау в семье, поскольку в основном это наследственная патология;

- внешний осмотр;

- физикальное исследование, функциональные тесты;

- рентгенография (рентген)— золотой стандарт диагностики при болезни Шейермана-Мау, это основное исследование, которое показывает характер, степень деформации, стадию патологического процесса.

Также могут применяться более детальные, технологичные методики визуализации при болезни Шейермана-Мау: КТ и МРТ позвоночного столба. Помимо этих методов, показаны и другие, такие как электромиография для оценки последствий патологического состояния. При развитии неврологического дефицита или расстройства сердечной, бронхолегочной деятельности, назначаются дополнительные исследования по профилю. Важно, чтобы пациент получил консультацию нейрохирурга, кардиолога или других врачей. В зависимости от характера вторичных функциональных расстройств.

Способы лечения

Лечение болезни Шейермана-Мау консервативное или хирургическое. Консервативные методы в основном немедикаментозные. Показаны следующие мероприятия:

- кинезитерапия, лечебная физкультура;

- массаж;

- физиотерапия.

Методики подбираются в широком комплексе. Строго индивидуально, с учетом характера патологического состояния конкретного пациента. Возможно ношение специальных ортопедических приспособлений, корсета. Нужно ли его использовать — решает ортопед-травматолог с учетом рентгенологических данных в нескольких проекциях (прямой дорзальной и пр.).

Если возникают боли, назначают противовоспалительные препараты, обезболивающие средства. Это симптоматическая коррекция.

При значительном угле кифоза, выраженной деформации, неврологическом дефиците, неэффективности консервативного лечения, показана хирургическая коррекция. Есть несколько видов операций при болезни Шейермана-Мау. Методику выбирают ситуативно, в зависимости от характера патологического состояния.

Важно!

Клинические рекомендации при болезни Шейермана-Мау рекомендуют придерживаться консервативной тактики и только в крайних случаях прибегать к оперативной коррекции. Вопрос выбора остается на усмотрение врача.

Прогнозы патологического процесса

При раннем начале терапии патологического процесса, когда нарушение медленно прогрессирует, есть все шансы на полное восстановление. Чем дальше продвинулось нарушение, тем сложнее будет коррекция. Она все еще возможна, но потребуется больше времени. Также есть риск необратимых неврологических и других изменений, которые невозможно скорректировать даже при восстановлении функции, формы позвоночника.

Профилактика расстройства

Эффективной профилактики патологического состояния не существует. Единственная доступная мера — это обеспечение безопасности, предотвращение травм позвоночника. Поможет и своевременно лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если у ребенка, подростка наблюдается сколиоз, искривление позвоночника (особенно кифоз), нужно как можно раньше проконсультироваться с ортопедом. Возможно, речь идет именно о болезни Шейермана-Мау. Ранняя терапия позволит восстановить функции позвоночника, не допустить развития осложнений.

![Ренгенографический снимок при болезни Шейермана — Мау [13] Ренгенографический снимок при болезни Шейермана — Мау [13]](https://probolezny.ru/media/bolezny/bolezn-shyayermana-mau/rengenograficheskiy-snimok-pri-bolezni-shyayermana-_-mau-13_s.jpeg)

![Грыжа Шморля [14] Грыжа Шморля [14]](https://probolezny.ru/media/bolezny/bolezn-shyayermana-mau/gryzha-shmorlya-14_s.jpeg)

![Система Cotrel — Dubousset [15] Система Cotrel — Dubousset [15]](https://probolezny.ru/media/bolezny/bolezn-shyayermana-mau/sistema-cotrel-_-dubousset-15_s_zIUbxx5.jpeg)