Лечится ли аутизм

Гимранов Ринат Фазылжанович

Невролог, нейрофизиолог, стаж — 33 года;

Профессор неврологии, доктор медицинских наук;

Клиника восстановительной неврологии.Об авторе

Дата публикации: 14 октября, 2020

Обновлено: 3 марта, 2023

Аутизм – распространенное психическое отклонение у детей, из-за которого им затрудняется социализация. Так как человек воспринимает мир со своей позиции, с самых первых дней жизни не стремится к общению с другими людьми, даже самыми близкими родственниками.

Родители, столкнувшиеся с такой проблемой, пытаются понять, что такое аутизм, излечим или нет он у детей, лечится ли это отклонение в принципе. Семья хочет знать, есть ли у больного шансы на нормальную жизнь и адаптацию в обществе.

Да – есть!

Причины

Чтобы понять, вылечивается ли расстройство, уточняются его источники, что с аутизмом у детей пока невозможно, так как до сих не установлены точные причины возникновения этого психического отклонения от нормы.

Статистически выявлены факторы, достоверно повышающие вероятность развития патологии:

- Наследственная предрасположенность. Если у предков по любой линии отмечались признаки аутических расстройств, то малыш может их унаследовать. Нередко патология проявляется выраженней, в сравнении с предыдущими поколениями [1].

- ДЦП – детский церебральный паралич может возникать вследствие поражения тех участков мозга, которые отвечают за аутические черты.

- Ожирение или проблемы с обменов веществ матери в период беременности.

- Кислородное голодание плода в последние дни беременности или при родах.

- Перенесенные мамой вирусные или бактериальные инфекции заболевания в периоде вынашивания.

С уверенностью определить, что именно способствовало развитию отклонения, бывает невозможно даже после широкого обследования. Поэтому и считается, что аутизм не лечится полностью из-за неустановленных причин возникновения.

Степени проявления болезни

Можно ли достаточно скорректировать, вылечить аутизм у ребенка так, чтобы аутист смог стать полноценным членом общества? Способность вести обычную жизнь в взрослом возрасте зависит от степени расстройства.

В зависимости от тяжести проявления симптомов, выделяют такие категории пациентов:

- Группа 4 – самая легкая. Пациент мало чем отличается от здорового человека. Единственные признаки: чрезмерная чувствительность к чужому мнению, ранимость, обидчивость.

- 3 степень проявляется увлеченностью, аутическими зацикленными занятиями. Однообразные, не познавательные увлечения, повторяющиеся раз за разом годами, сюжеты рисунков. Здесь уже встречается стремление отгородиться от мира, забраться в свою «раковину».

- 2 группа заметнее третьей. Ребенок старается отгородиться от мира, общается с ограниченным кругом людей. Избегает новых знакомств, изменений в окружении. Избирателен в еде, предметах обихода и одежде. На попытки поменять что-то в привычном ритме жизни и обстановке может реагировать агрессивно [2].

- 1 группа ставится детям, фактически лишенным социальной активности. У ребенка нет никакой потребности в общении с окружающим миром, не развивается речь, наблюдается умственная отсталость.

Группы с 4 по 2 включительно, полностью или частично поддаются корректировке при условии регулярной работы с психологом, логопедом. В случае 1 группы, какое-либо лечение для ребенка-аутиста вряд ли возымеет эффект.

Виды лечения

На вопрос: «лечится или нет детский аутизм», корректным ответом будет такой: он неизлечим. Ребенок вряд ли когда-либо сможет избавиться от особенностей психики. Но в наших силах адаптировать его к социуму, облегчить коммуникацию с другими людьми.

Благодаря правильно поставленной коррекционной работе, ребята проживают счастливую жизнь, не чувствуя себя исключенными из социальной жизни. Взрослея, они адаптируются к социуму, могут работать, заводить отношения, создавать семьи.

Главная трудность состоит в выборе подходящего способа реабилитации пациентов с разными видами аутизма. Терапия для детей-аутистов складывается из 3 ведущих направлений:

- Медикаментозное лечение – препараты для улучшения работы мозга, адаптогены.

- Поведенческая терапия – прививание навыков работы в группе, с другими людьми.

- Биомедицина – организация ребенку питания по схеме здорового образа жизни. Без глютена, который замечен в факторах риска по психическим расстройствам.

Лекарственные средства и препараты назначаются не только для лечения. Но и для подавления сопутствующих симптомов, в том числе агрессии в поведении.

Под термином биомедицина подразумевается следование специальной диете. А также очищение окружающего пространства от опасных для ослабленного здоровья особенного малыша вещей. Рекомендуется регулярный прием специально подобранных комплексов витаминов.

Реабилитация и адаптация

Основа реабилитации – поведенческая терапия, именно она отвечает за главный аспект лечения аутистов – социальную адаптацию.

Среди методов, доказавших свою эффективность в различных случаях, выделяются:

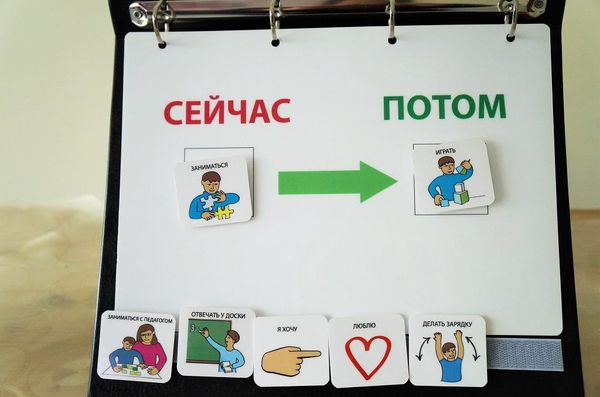

- Обучение по программе TEACCH. Распространенный метод дающий стабильные результаты. Основывается на визуальной подаче необходимой для понимания и запоминания информации. Применяют большое количество разнообразных наглядных пособий, способных вызвать стойкий интерес у аутиста. Развивается познавательная способность, малыш учится самообслуживанию [3].

- Логопедия, речевая терапия. Проблемы с речью, ее заторможенным развитием встречаются практически во всех случаях при таком отклонении. Работа с логопедом улучшает не только речь малыша, но и его коммуникативные навыки. У отдельных пациентов так развивается тяга больного к вербальному общению, принятие его необходимости.

- Трудотерапия обучает аутиста базовым навыкам, развивает моторику движений. На занятиях ребенок осваивает поведенческие нормы и основные навыки, необходимые в быту.

- Развивающая терапия выстраивается в зависимости от способностей и состояния конкретного пациента. Ее задача – развить человека интеллектуально, повысить социальные и эмоциональные возможности.

- Терапия социальных навыков. Во время занятий пациентов обучают основам социального ролевого взаимодействия. Обыгрывают ситуации ежедневного общения, учат, как правильно реагировать в различных бытовых ситуациях [4].

Существует еще целый ряд методов, используемых индивидуально в зависимости от результативности в каждом конкретном случае.

Для того, чтобы вылечить аутизм, дать шанс ребенку на полноценную жизнь в будущем, необходима комплексная терапия, соединяющая в себе несколько методов одновременно.

Ознакомьтесь подробнее с комплексным лечением аутизма

Список использованной литературы

- ^Wang, Lin et al. “Functional relationships between recessive inherited genes and genes with de novo variants in autism spectrum disorder.” Molecular autism 11,1 75. 6 Oct. 2020.

- ^Rosello B, et al. «Theory of Mind Profiles in Children With Autism Spectrum Disorder: Adaptive/Social Skills and Pragmatic Competence» Front Psychol. 2020 Sep 17.

- ^Virues-Ortega, Javier et al. “The TEACCH program for children and adults with autism: a meta-analysis of intervention studies.” Clinical psychology review 33,8 (2013): 940-53.

- ^Rajagopal S, Nicholson K, Putri TR, Addington J, Felde A. Teaching children with autism to tact private events based on public accompaniments. J Appl Behav Anal. 2020 Oct 12.

Была ли эта статья полезна?

- Да

- Нет

Вы можете подписаться на нашу рассылку и узнать много интересного о лечение заболевания, научных достижений и инновационных решений:

Приносим извинения!

Как можно улучшить эту статью?

Более подробную информацию, возможно уточнить у врачей-неврологов, на нашем форуме!Перейти На Форум

Если у вас остались вопросы, задайте их врачам на нашем форуме!

Перейти на форум

ДОБАВИТЬ/ПОСМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ

Записаться к специалисту

×

Аутизм

Аутизм – нарушение психического развития, сопровождающееся дефицитом социальных взаимодействий, затруднением взаимного контакта при общении с другими людьми, повторяющимися действиями и ограничением интересов. Причины развития заболевания до конца не выяснены, большинство ученых предполагает связь с врожденной дисфункцией мозга. Аутизм обычно диагностируется в возрасте до 3 лет, первые признаки могут быть заметны уже в младенчестве. Полное выздоровление считается невозможным, однако иногда диагноз с возрастом снимают. Целью лечения является социальная адаптация и развитие навыков самообслуживания.

Общие сведения

Аутизм – заболевание, для которого характерны нарушения движений и речи, а также стереотипность интересов и поведения, сопровождающиеся нарушением социальных взаимодействий пациента с окружающими. Данные о распространенности аутизма существенно разнятся, что обусловлено различными подходами к диагностике и классификации заболевания. По различным данным, аутизмом без учета расстройств аутистического спектра страдает 0,1-0,6% детей, аутизмом с учетом расстройств аутистического спектра – 1,1-2% детей. У девочек аутизм выявляется в четыре раза реже, чем у мальчиков. В последние 25 лет данный диагноз стали выставлять гораздо чаще, однако, пока непонятно, с чем это связано – с изменением диагностических критериев или с реальным увеличением распространенности заболевания.

В литературе термин «аутизм» может трактоваться двояко – как собственно аутизм (детский аутизм, классическое аутистическое расстройство, синдром Каннера) и как все расстройства аутистического спектра, включая синдром Аспергера, атипичный аутизм и т. д. Степень выраженности индивидуальных проявлений аутизма может существенно различаться – от полной неспособности к социальным контактам, сопровождающейся тяжелой умственной отсталостью до некоторых странностей при общении с людьми, педантичности речи и узости интересов. Лечение аутизма длительное, комплексное, осуществляется с участием специалистов в области психиатрии, психологов, психотерапевтов, неврологов, дефектологов и логопедов.

Аутизм

Причины развития аутизма

В настоящее время причины возникновения аутизма окончательно не выяснены, однако установлено, что биологической основой заболевания является нарушение развития определенных структур головного мозга. Подтвержден наследственный характер аутизма, хотя гены, ответственные за развитие болезни, пока только предстоит определить. У детей с аутизмом отмечается большое количество осложнений во время беременности и в родах (внутриутробные вирусные инфекции, токсемия, маточные кровотечения, преждевременные роды). Предполагается, что осложнения во время беременности не могут вызывать аутизм, но могут повышать вероятность его развития при наличии других предрасполагающих факторов.

Наследственность. Среди близких и дальних родственников детей, страдающих аутизмом, выявляется 3-7% больных аутизмом, что многократно превышает распространенность заболевания в среднем по популяции. Вероятность развития аутизма у обоих однояйцевых близнецов составляет 60-90%. У родственников больных часто наблюдаются отдельные нарушения, характерные для аутизма: склонность к навязчивому поведению, низкая потребность в социальных контактах, трудности при понимании речи, речевые расстройства (в том числе эхолалия). В таких семьях чаще выявляется эпилепсия и умственная отсталость, которые не являются обязательными признаками аутизма, но нередко диагностируются при этом заболевании. Все перечисленное является подтверждением наследственного характера аутизма.

В конце 90-х годов прошлого века ученым удалось выявить ген предрасположенности к аутизму. Наличие этого гена не обязательно приводит к возникновению аутизма (по мнению большинства генетиков, заболевание развивается в результате взаимодействия нескольких генов). Однако определение этого гена позволило объективно подтвердить наследственную природу аутизма. Это – серьезный прогресс в области изучения этиологии и патогенеза данного заболевания, поскольку незадолго до этого открытия в качестве возможных причин аутизма некоторые ученые рассматривали недостаток заботы и внимания со стороны родителей (в настоящее время эта версия отвергнута, как не соответствующая действительности).

Структурные нарушения головного мозга. По данным исследований, у больных аутизмом часто выявляются структурные изменения лобных отделов коры головного мозга, гиппокампа, срединной височной доли и мозжечка. Основной функцией мозжечка является обеспечение успешной двигательной активности, однако, этот отдел мозга также оказывает влияние на речь, внимание, мышление, эмоции и способности к обучению. У многих аутистов некоторые отделы мозжечка уменьшены. Предполагается, что этим обстоятельством могут быть обусловлены проблемы больных аутизмом при переключении внимания.

Срединные височные доли, гиппокамп и миндалевидное тело, также часто страдающие при аутизме, оказывают влияние на память, способность к обучению и эмоциональную саморегуляцию, в том числе – появление чувства удовольствия при совершении значимых социальных действий. Исследователи отмечают, что у животных с повреждением перечисленных долей мозга наблюдаются изменения поведения, сходные с аутизмом (снижение потребности в социальных контактах, ухудшение адаптации при попадании в новые условия, трудности при распознавании опасности). Кроме того, у больных аутизмом часто обнаруживается замедление созревания лобных долей.

Функциональные нарушения головного мозга. Примерно у 50% больных на ЭЭГ выявляются изменения, характерные для нарушений памяти, избирательного и направленного внимания, вербального мышления и целенаправленного использования речи. Степень распространенности и выраженности изменений различается, при этом у детей с высокофункциональным аутизмом нарушения на ЭЭГ, как правило, менее выраженные по сравнению с больными, страдающими низкофункциональными формами заболевания.

Симптомы аутизма

Обязательными признаками детского аутизма (типичного аутистического расстройства, синдрома Каннера) являются нехватка социальных взаимодействий, проблемы при построении продуктивного взаимного контакта с окружающими, стереотипность поведения и интересов. Все перечисленные признаки появляются в возрасте до 2-3 лет, при этом отдельные симптомы, свидетельствующие о возможном аутизме, иногда обнаруживаются еще в младенческом возрасте.

Нарушение социальных взаимодействий является наиболее ярким признаком, отличающим аутизм от других нарушений развития. Дети, страдающие аутизмом, не могут полноценно взаимодействовать с другими людьми. Они не чувствуют состояние окружающих, не распознают невербальные сигналы, не понимают подтекста социальных контактов. Данный признак может выявляться уже у младенцев. Такие дети слабо реагируют на взрослых, не смотрят в глаза, охотнее фиксируют взгляд на неодушевленных предметах, а не на окружающих людях. Они не улыбаются, плохо реагируют на собственное имя, не тянутся навстречу взрослому при попытке взять их на руки.

Подрастая, больные не имитируют поведение окружающих, не реагируют на эмоции других людей, не участвуют в играх, рассчитанных на взаимодействие, и не проявляют интереса к новым людям. Они сильно привязываются к близким, но не проявляют свою привязанность как обычные малыши – не радуются, не бегут навстречу, не пытаются показать взрослым игрушки или как-то поделиться событиями из своей жизни. Обособленность аутистов обусловлена не их стремлением к одиночеству, а с их затруднениями из-за невозможности строить нормальные взаимоотношения с окружающими.

Пациенты позже начинают говорить, меньше и реже лепечут, позже начинают произносить отдельные слова и использовать фразовую речь. Они часто путают местоимения, называют себя «ты», «он» или «она». В последующем высокофункциональные аутисты «набирают» достаточный словарный запас и не уступают здоровым детям при прохождении тестов на знание слов и правописание, однако испытывают затруднения при попытках использовать образы, делать выводы по поводу написанного или прочтенного и т. д. У детей с низкофункциональными формами аутизма речь существенно обеднена.

Для детей с аутизмом характерна необычная жестикуляция и затруднения при попытке использовать жесты в процессе контактов с другими людьми. В младенчестве они редко показывают рукой на предметы или, пытаясь указать на предмет, смотрят не на него, а на свою руку. Став старше, они реже произносят слова во время жестикуляции (здоровые дети склонны жестикулировать и говорить одновременно, например, протягивать руку и говорить «дай»). В последующем им трудно играть в сложные игры, органично сочетать жесты и речь, переходить от более простых форм коммуникации к более сложным.

Еще одним ярким признаком аутизма является ограниченное или повторяющееся поведение. Наблюдаются стереотипии – повторяющиеся раскачивания туловища, качания головой и пр. Больным с аутизмом очень важно, чтобы все всегда происходило одним и тем же образом: предметы были расставлены в нужном порядке, действия совершались в определенной последовательности. Ребенок, страдающий аутизмом, может начать кричать и протестовать, если мама обычно надевает ему сначала правый носок, а затем левый, а сегодня поступила наоборот, если солонка стоит не в центре стола, а сдвинута вправо, если вместо привычной чашки ему поставили похожую, но с другим узором. При этом, в отличие от здоровых детей, он не проявляет желания активно исправить не устраивающее его положение вещей (потянуться к правому носку, переставить солонку, попросить другую чашку), а доступными ему способами сигнализирует о неправильности происходящего.

Внимание аутиста сфокусировано на деталях, на повторяющихся сценариях. Дети с аутизмом часто выбирают для игр не игрушки, а неигровые предметы, их игры лишены сюжетной основы. Они не строят замки, не катают машинки по квартире, а раскладывают предметы в определенной последовательности, бесцельно, с точки зрения постороннего наблюдателя, перемещают их с места на место и обратно. Ребенок, страдающий аутизмом, может быть чрезвычайно сильно привязан к определенной игрушке или неигровому предмету, может ежедневно в одно и то же время смотреть одну и ту же телепередачу, не проявляя интереса к другим программам, и чрезвычайно интенсивно переживать, если эту программу по какой-то причине не удалось посмотреть.

Наряду с другими формами поведения, к повторяющемуся поведению относят аутоагрессию (удары, укусы и другие повреждения, наносимые самому себе). По статистике, примерно треть аутистов в течение жизни проявляют аутоагрессию и столько же – агрессию по отношению к окружающим. Агрессия, как правило, обусловлена приступами гнева из-за нарушения привычных жизненных ритуалов и стереотипов либо из-за невозможности донести свои желания до окружающих.

Мнение об обязательной гениальности аутистов и наличии у них каких-то необычных способностей не подтверждается практикой. Отдельные необычные способности (например, способность к запоминанию деталей) или талантливость в одной узкой сфере при дефицитарности в других областях (савантизм) наблюдаются всего у 0,5-10% пациентов. Уровень интеллекта у детей с высокофункциональным аутизмом может быть средним или несколько выше среднего. При низкофункциональном аутизме нередко выявляется снижение интеллекта вплоть до умственной отсталости. При всех видах аутизма часто наблюдается генерализованная недостаточная обучаемость.

Среди других не обязательных, до достаточно часто встречающихся симптомов аутизма стоит отметить припадки (выявляются у 5-25% детей, чаще впервые возникают в пубертатном возрасте), синдром гиперактивности и недостаточности внимания, различные парадоксальные реакции на внешние стимулы: прикосновения, звуки, изменения освещения. Часто наблюдается потребность в сенсорной самостимуляции (повторяющихся движениях). Более чем у половины аутистов выявляются отклонения в пищевом поведении (отказ от приема пищи или отказ от определенных продуктов, предпочтение определенных продуктов и др.) и нарушения сна (трудности при засыпании, ночные и ранние пробуждения).

Классификация аутизма

Существует несколько классификаций аутизма, однако в клинической практике наиболее широко используется классификация Никольской, составленная с учетом тяжести проявлений болезни, основного психопатологического синдрома и отдаленного прогноза. Несмотря на отсутствие этиопатогенетической составляющей и высокую степень обобщенности, педагоги и другие специалисты считают эту классификацию одной из самых удачных, поскольку она дает возможность составлять дифференцированные планы психологической коррекции и определять цели лечения с учетом реальных возможностей ребенка, страдающего аутизмом.

Первая группа. Самые глубокие нарушения. Характерно полевое поведение, мутизм, отсутствие потребности во взаимодействиях с окружающими, отсутствие активного негативизма, аутостимуляция с использованием простых повторяющихся движений и неспособность к самообслуживанию. Ведущим патопсихологическим синдромом является отрешенность. В качестве основной цели лечения рассматривается установление контакта, вовлечение ребенка во взаимодействия с взрослыми и сверстниками, а также развитие навыков самообслуживания.

Вторая группа. Характерны жесткие ограничения в выборе форм поведения, выраженное стремление к неизменности. Любые изменения могут провоцировать срыв, выражающийся в негативизме, агрессии или аутоагрессии. В привычной среде ребенок достаточно открыт, способен к выработке и воспроизведению бытовых навыков. Речь штампованная, построенная на основе эхолалий. Ведущим психопатологическим синдромом является отвержение реальности. В качестве основной цели лечения рассматривается развитие эмоциональных контактов с близкими людьми и расширение возможностей приспособления к среде путем выработки большого количества различных стереотипов поведения.

Третья группа. Наблюдается более сложное поведение при поглощении собственными стереотипными интересами и слабой способности к диалогу. Ребенок стремится к успешности, но, в отличие от здоровых детей, не готов пробовать, рисковать и идти на компромиссы. Часто выявляются развернутые энциклопедические знания в отвлеченной области в сочетании с фрагментарными представлениями о реальном мире. Характерен интерес к опасным асоциальным впечатлениям. Ведущим психопатологическим синдромом является замещение. В качестве основной цели лечения рассматривается обучение диалогу, расширение круга представлений и формирование навыков социального поведения.

Четвертая группа. Дети способны к настоящему произвольному поведению, но быстро утомляются, страдают от затруднений при попытке концентрировать внимание, выполнять инструкции и т. д. В отличие от детей предыдущей группы, производящих впечатление юных интеллектуалов, могут выглядеть робкими, пугливыми и рассеянными, однако при адекватной коррекции демонстрируют лучшие результаты по сравнению с остальными группами. Ведущим психопатологическим синдромом является ранимость. В качестве основной цели лечения рассматривается обучение спонтанности, улучшение социальных навыков и развитие индивидуальных способностей.

Диагностика аутизма

Родителям следует обратиться к врачу и исключить аутизм, если ребенок не отзывается на собственное имя, не улыбается и не смотрит в глаза, не замечает указаний взрослых, проявляет нетипичное игровое поведение (не знает, что делать с игрушками, играет с неигровыми предметами) и не может сообщить взрослым о своих желаниях. В возрасте 1 год ребенок должен гулить, лепетать, показывать рукой на предметы и пытаться их схватить, в возрасте 1,5 лет – произносить отдельные слова, в возрасте 2 лет – использовать фразы из двух слов. Если эти навыки отсутствуют, необходимо пройти обследование у специалиста.

Диагноз аутизм выставляется на основании наблюдений за поведением ребенка и выявлении характерной триады, в которую входят недостаток социальных взаимодействий, недостаток коммуникации и стереотипное поведение. Для исключения расстройств речевого развития назначают консультацию логопеда, для исключения нарушений слуха и зрения – осмотр сурдолога и офтальмолога. Аутизм может сочетаться или не сочетаться с умственной отсталостью, при этом при одинаковом уровне интеллекта прогноз и схемы коррекции для детей-олигофренов и детей-аутистов будут существенно различаться, поэтому в процессе диагностики важно разграничить два этих расстройства, внимательно изучив особенности поведения пациента.

Лечение и прогноз при аутизме

Основной целью лечения является повышение уровня независимости больного в процессе самообслуживания, формирования и поддержания социальных контактов. Используется продолжительная поведенческая терапия, игровая терапия, трудотерапия и логопедическая терапия. Коррекционная работа осуществляется на фоне приема психотропных препаратов. Программу обучения выбирают с учетом возможностей ребенка. Низкофункциональных аутистов (первая и вторая группа в классификации Никольской) обучают на дому. Дети с синдромом Аспергера и высокофункциональные аутисты (третья и четвертая группа) посещают вспомогательную или массовую школу.

В настоящее время аутизм считается неизлечимым заболеванием. Однако после грамотной длительной коррекции у некоторых детей (3-25% от общего числа пациентов) наступает ремиссия, и диагноз аутизм со временем снимают. Недостаточное количество исследований не позволяет строить достоверные долгосрочные прогнозы относительно течения аутизма в зрелом возрасте. Специалисты отмечают, что с возрастом у многих пациентов симптомы болезни становятся менее выраженными. Вместе с тем, есть сообщения о возрастном ухудшении коммуникативных навыков и навыков самообслуживания. Благоприятными прогностическими признаками являются коэффициент интеллекта выше 50 и развитие речи в возрасте до 6 лет, однако полной или практически полной независимости удается достичь всего 20 процентам детей из этой группы.

Аутизм — лечение в Москве

Дата публикации 20 сентября 2019Обновлено 22 мая 2023

Определение болезни. Причины заболевания

Аутизм (расстройство аутистического спектра, РАС) — это неврологическое нарушение развития с разнообразными симптомами, которое начинает проявляться ещё в детстве.

Как себя ощущает ребёнок с аутизмом

В целом аутизм — это нарушенное восприятие внешних стимулов, связанное с гиперактивностью мозга, из-за которой человек не успевает соединять и анализировать всё то, что он видит, слышит и чувствует. Такое восприятие заставляет ребёнка обострённо реагировать на одни явления внешнего мира и почти не замечать другие, приводит к трудностям в общении с людьми, формирует устойчивые бытовые привычки, затрудняет адаптацию к новым условиям, мешает обучаться наравне со сверстниками (в том числе через подражание другим) [1].

Из-за особенностей восприятия человеческий голос для людей с аутизмом ничем не отличается от других звуков, они совсем по-другому реагируют на любые прикосновения, даже если речь идёт об одежде. И чем больше разных стимулов, тем сильнее раздражение: например, из-за одновременного сильного желания сходить в туалет, громких звуков и неприятных прикосновений у ребёнка может развиться паника. А повторяющиеся движения успокаивают его, помогают ощутить безопасность [28].

Признаки аутизма у детей разного возраста

Первые признаки нарушения развития ребёнка проявляются уже на первом году жизни (например, он поздно садится, не проявляет эмоций при общении с родителями, не интересуется игрушками, не отзывается на своё имя).

К вызывающим тревогу сигналам относят:

- в 8 месяцев — отсутствие зрительного контакта и реакции на имя;

- в 12 месяцев — нетипичное использование жестов, отсутствие указательного жеста;

- в 18 месяцев — нетипичное поведение во время игр, непонимание речи или отказ от диалога;

- в 24 месяца — целый набор взаимосвязанных признаков: ребёнок не повторяет за взрослым, не общается во время игры, медленно накапливает словарный запас [24].

Более заметными признаки аутизма становятся к двум-трём годам. Также возможны случаи, когда уже при появлении навыков происходит регресс, и ребёнок перестаёт делать то, чему научился ранее, например только научился произносить несколько слов, но потом вообще перестали разговаривать. В таком случае говорят о регрессивном аутизме. Также эту форму называют процессуальным, или органическим, аутизмом. В основном она возникает в 15-30 месяцев, может развиваться как медленно, так и быстро. После такого аутизма навыки долго не развиваются, возникает период «застоя». Чтобы быстро справиться с проблемой, важно вовремя обратиться к врачу [29].

В целом для ребёнка с аутизмом характерно позднее появление навыка речи либо его отсутствие, эхолалия (спонтанное повторение услышанных фраз и звуков вместо осознанной речи), задержки в развитии, отсутствие совместного внимания и указательных жестов, наличие специальных узконаправленных интересов, стереотипное поведение (например, ребёнок может подолгу раскачиваться и ничего не делать, беспрестанно щёлкать выключателем, зажигая и гася свет).

Что такое РАС, его распространённость

Расстройство аутистического спектра (РАС), по сути, включают в себя такие понятия, как детский аутизм, атипичный аутизм, инфантильный психоз, синдром Канера, синдром Аспергера, проявляющиеся симптомами, выраженными в той или иной степени. Причём синдром Аспергера может оставаться недиагностированным у человека всю жизнь, не мешая профессиональному развитию и социальной адаптации, в то время как другие формы аутизма могут стать причиной ментальной инвалидности (человеку требуется пожизненное сопровождение и поддержка).

По данным ВОЗ, примерно каждый 100-й ребенок в мире страдает РАС [17]. В США, согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, такой диагноз ставится одному ребёнку из 59, причём среди мальчиков РАС встречается в четыре раза чаще, чем среди девочек [18].

Причины расстройств аутистического спектра

Причины, приводящие к развитию расстройств аутистического спектра, до конца не выяснены. С 70-х годов прошлого столетия стали появляться различные теории возникновения заболевания «аутизм». Некоторые из них со временем не оправдали себя и были отвергнуты (например, теория «холодной матери»).

В настоящее время РАС считается полиэтиологическим заболеванием, т. е. может развиваться вследствие нескольких факторов. Среди причин выделяют:

Генетические факторы. В последние годы в России и за рубежом велись исследования по выявлению генов, ответственных за возникновение РАС. Согласно последним данным, около половины этих генов широко распространены в популяции, но проявление заболевания зависит от их сочетания между собой и факторов окружающей среды [2].

Структурные и функциональные нарушения головного мозга. С появлением магнитно-резонансной томографии (МРТ) расширились возможности изучения головного мозга. Благодаря этому стало известно, что у людей с РАС изменено строение различных структур мозга: в лобных долях, мозжечке, лимбической системе и стволовом отделе головного мозга. Имеются данные об изменении размера головного мозга у детей с симптомами аутистического спектра по сравнению со здоровыми детьми: при рождении он уменьшен, затем резко увеличивается в течение первого года жизни [3]. При аутизме также отмечается нарушение кровоснабжения головного мозга, а в части случаев расстройству сопутствует эпилепсия.

Биохимические изменения. Множество исследований было посвящено нарушению обмена веществ головного мозга (нейромедиаторов), которые участвуют в передаче импульсов между нервными клетками. Например, у 1/3 детей с РАС был увеличен серотонин в крови. По результатам других исследований, у всех детей с аутизмом наблюдалось повышение глутамата и аспартата в крови. Предполагается также, что аутизм, как и ряд других заболеваний, может быть связан с нарушением усвоения некоторых белков: глютена, казеина (исследования по этому направлению ведутся до сих пор).

Вопреки распространённому мифу, аутизм не развивается в результате вакцинации. Исследование о его связи с прививками от кори было опубликовано в конце 90-х годов в авторитетном медицинском журнале Lancet, но спустя 10 лет выяснилось, что данные исследования были cфальсифицированы. После судебных разбирательств журнал отозвал статью [4].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы аутизма

Симптоматика расстройств аутистического спектра представлена тремя основными группами («триадой нарушений»): нарушениями в сфере социального взаимодействия, в сфере коммуникации и в сфере воображения [5].

Нарушения в сфере социального взаимодействия: отказ от общения, пассивное принятие контакта при инициативе со стороны другого человека либо же коммуникация носит формальный характер.

Нарушения в сфере общения: представлены в вербальной и невербальной коммуникации. Ребёнку с аутизмом трудно привлечь внимание взрослых: он не пользуется указательным жестом, вместо этого подводит взрослого к интересующему объекту, манипулирует его рукой для получения желаемого. Большинство детей с РАС развиваются с задержкой в формировании речи. При данном заболевании отсутствует стремление использовать речь в качестве средства общения, нарушено понимание жестов, мимики, интонации голоса. При общении люди с аутизмом не используют личные местоимения, в их речи встречаются неологизмы (самостоятельно придуманные слова), также нарушен грамматический и фонетический строй речи.

Нарушения в сфере воображения: эти признаки у аутиста проявляются в виде ограниченного набора действий с игрушками или предметами, однообразных игр, фиксации внимания на несущественных, мелких деталях вместо восприятия целого объекта. Такой признак аутизма, как стереотипные (однообразные) действия, могут носить самый различный характер: постукивание или кручение предметов, потряхивания кистями рук, раскачивания телом, прыжки, повторяющиеся удары, выкрики.

Более сложные стереотипные действия могут представлять из себя расстановку предметов в ряды, сортировку вещей по цвету или размеру, коллекционирование большого количества каких-либо предметов.

Стереотипное поведение может проявляться и в повседневных действиях: требование идти одним и тем же маршрутом в определённые места, соблюдение определённого ритуала отхода ко сну, стремление задавать по многу раз определённые вопросы и получать на них ответы в одной и той же форме. Нередко встречаются непродуктивные однообразные интересы: чрезмерная увлечённость каким-нибудь мультфильмом, книгами на определённую тему, расписанием транспорта.

Помимо основных признаков аутизма существуют дополнительные, которые могут быть не всегда: отсутствие зрительного контакта, нарушения моторики, нарушения поведения, необычная реакция на внешние раздражители (сенсорные перегрузки от большого количества стимулов, например в торговых центрах), избирательность в еде [6]. Ребёнку могут не нравиться обычные домашние запахи, особенно бытовой химии, раздражать музыка.

Реже встречаются аффективные нарушения (маниакальные и депрессивные состояния, приступы возбуждения с агрессией, направленной как на других, так и на себя), невротические реакции и неврозоподобные состояния.

Интеллект у ребёнка с аутизмом

Вопреки распространённому стереотипу, аутизм не связан с высоким уровнем интеллекта и гениальностью, хотя в некоторых случаях расстройству может сопутствовать синдром Саванта (савантизм) — выдающиеся способности в одной или нескольких областях знания, например в математике.

Симптомы аутизма у взрослых

- плохо понимают, что думают или чувствуют другие люди;

- испытывают трудности с тем, чтобы заводить друзей;

- могут казаться грубыми или не заинтересованным в других людях;

- с трудом описывают свои чувства;

- воспринимают вещи очень буквально, плохо понимают сарказм;

- плохо усваивают социальные правила;

- избегают зрительного контакта;

- не любят, когда кто-то прикасается к ним или подходит слишком близко;

- замечают мелкие детали, узоры, запахи или звуки, на которые не обращают внимание другие люди;

- испытывают повышенный интерес к узкоспециализированным занятиям;

- тщательно планируют дела, прежде чем их начинать [23].

Патогенез аутизма

Механизм развития аутизма в настоящее время изучен недостаточно. Разные его формы имеют свои особенности патогенеза.

В целом в развитии ребёнка есть несколько критических периодов, в которые происходят наиболее интенсивные нейрофизиологические изменения в головном мозге: 14-15 месяцев, 5-7 лет, 10-11 лет. Патологические процессы, попадающие по времени на критические периоды, ведут к нарушению развития.

При эндогенном (вызванном внутренними факторами) детском аутизме развитие психики ребёнка на ранних этапах происходит асинхронно. Это проявляется в нарушении последовательности моторного, речевого, эмоционального созревания. При нормальном развитии ребёнка более сложные функции психики поочерёдно вытесняют более простые. В случае с аутизмом наблюдается «переслаивание» простых функций сложными, например появляется лепет после одного года наряду с простыми словами.

Патогенез аутистикоподобного синдрома при хромосомных аномалиях, обменных нарушениях, органическом поражении головного мозга может быть связан с повреждением определённых структур головного мозга.

В ряде случаев нарушается созревание и перестройка клеток в коре больших полушарий, гиппокампе и базальных ганглиях. На снимках компьютерной томографии у детей с РАС выявляется изменения мозжечка, ствола мозга, лобной части коры мозга, расширение боковых желудочков.

Свидетельством нарушения обмена дофамина в головном мозге при аутизме служат данные позитронно-томографических исследований и гиперчувствительность дофаминовых рецепторов в структурах мозга у детей с аутизмом при некоторых его формах [7].

Классификация и стадии развития аутизма

Согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), расстройства аутистического спектра подразделяется на:

- детский аутизм;

- атипичный аутизм;

- синдром Ретта;

- другое дезинтегративное расстройство детского возраста (детская деменция, синдром Геллера, симбиозный психоз);

- гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями;

- синдром Аспергера.

Пока при постановке диагноза российские врачи руководствуются именно этой классификацией. Но после перехода на обновлённую Международную классификацию болезней (МКБ-11), будет устанавливаться только диагноз «расстройство аутистического спектра», который можно уточнить, указав уровень нарушения интеллекта и способности общаться. Выглядит новая классификация РАС следующим образом:

- РАС без нарушения интеллектуального развития и с лёгким или без нарушения функционального языка;

- РАС с нарушением интеллектуального развития и с лёгким или без нарушения функционального языка;

- РАС без нарушения интеллектуального развития и с нарушениями функционального языка;

- РАС с нарушением интеллектуального развития и с нарушениями функционального языка;

- РАС без нарушения интеллектуального развития и отсутствие функционального языка;

- РАС с нарушением интеллектуального развития и с отсутствием функционального языка;

- другие уточнённые РАС;

- РАС неуточнённые [16].

В связи с этим диагноз «детский аутизм» и «атипичный аутизм», например, становятся устаревшими, «синдром Ретта» перестаёт относиться к РАС из-за особенной, отличительной симптоматики, а «синдром Аспергера» вообще исключается из МКБ-11: врачи до сих пор спорят, является этот синдром высокофункциональной формой аутизма или нет.

Объединение разных видов нарушений в одном диагнозе «РАС» связано с тем, что раньше критерии диагностики были довольно размытыми и выяснить точную распространённость расстройств аутистического спектра было сложно. К тому же, это помогает сосредоточиться на оказании необходимой помощи большому числу детей, которые нуждаются в создании специальных условий воспитания и обучения, например включить в специальные программы раннего вмешательства детей, у которых слабо выражены признаки аутизма, и оперативно помочь им.

В целом диагноз «РАС» корректно ставить как детям, так и взрослым. Хотя он объединяет разные расстройства, он всё рано подразумевает, что причины, механизм развития и степень выраженности нарушений у них отличаются. Минус такой классификации только в том, что она не позволяет выделить все специфические особенности отдельных групп людей с аутизмом.

Также существует классификация РАС, предложенная сотрудниками НЦПЗ РАМН (Научного центра психического здоровья при Российской академии медицинских наук) [8]. Она включает:

- детский аутизм эндогенного генеза;

- синдром Каннера (эволютивно-процессуальный, классический вариант детского аутизма);

- инфантильный аутизм (конституционально-процессуальный), в возрасте от 0 до 12-18 мес;

- детский аутизм (процессуальный);

- в возрасте до 3 лет (при ранней детской шизофрении, инфантильном психозе);

- в возрасте 3-6 лет (при ранней детской шизофрении, атипичном психозе);

- синдром Аспергера (конституциональный);

- аутистическиподобные синдромы при органическом поражении центральной нервной системы;

- аутистическиподобные синдромы при хромосомных, обменных и других нарушениях (при синдроме Дауна, при Х-ФРА, фенилкетонурии, туберозном склерозе и других видах умственной отсталости);

- аутистическиподобные синдромы экзогенного генеза (психогенный параутизм);

- аутизм неясного генеза.

При обсуждении этой классификации важно отметить, что аутизм не является формой шизофрении, хотя до 80-х годов прошлого века существовали теории об этом.

Чем лёгкая форма аутизма отличается от тяжёлой

РАС охватывает широкий диапазон симптомов с различной степенью тяжести, но лёгкую и тяжёлую формы врачи не выделяют. Также не выделяются и стадии развития аутизма.

Осложнения аутизма

Среди осложнений РАС можно выделить следующие:

- Нарушения поведения, самоповреждения. Из-за негибкого поведения и неспособности к адекватному выражению своих эмоций ребёнок может начать кричать, плакать по незначительному поводу или смеяться без видимой причины. Нередко также бывает проявление агрессии по отношению к окружающим или самоповреждающее поведение.

- Нарушения в когнитивной сфере. У большинства детей с РАС в той или иной степени наблюдается снижение интеллекта (за исключением синдрома Аспергера) [10]. Степень снижения интеллекта варьируется от неравномерной задержки интеллектуального развития до тяжёлой умственной отсталости. В течение всей жизни могут сохраняться речевые нарушения от простого своеобразия речи до тяжёлого недоразвития или полного отсутствия. Из-за этого становится сложно получить образование и устроиться на работу.

- Невротические симптомы. У многих людей с РАС развиваются тревожные, депрессивные проявления, обсессивно-компульсивный синдром, нарушения сна.

- Судорожные приступы. Примерно треть детей с аутизмом страдают эпилепсией, которая начинается в детском или подростковом возрасте.

- Нарушения пищеварения. Из-за избирательности в еде и необычных пищевых привычек при аутизме встречаются различные нарушения пищеварения (например, поносы и запоры), болезни желудка и дефицит витаминов. В стуле может быть непереваренная пища.

- Проблемы с диагностикой других заболеваний. Высокий болевой порог препятствует своевременной диагностике осложнений инфекции носа и горла (отиты), что в свою очередь ведёт к снижению слуха, а отсутствие речи не даёт ребёнку корректно сообщить о болевых ощущениях и их локализации.

- Социальная дезадаптация С раннего возраста дети с РАС испытывают трудности с адаптацией в коллективе. Во взрослом возрасте только 4–12 % людей с РАС готовы к самостоятельной, независимой жизни, 80 % продолжают жить с родителями под их опекой, либо же попадают в психо-неврологические интернаты после смерти родителе [15].

Диагностика аутизма

Когда нужна консультация психиатра

К психиатру следует обратиться при появлении у ребёнка признаков аутизма из «триады нарушений»:

- нарушения в сфере социального взаимодействия (отказ от контакта);

- в сфере коммуникации (трудности в привлечении внимания взрослых, задержка в формировании речи, нарушения грамматического и фонетического строя речи);

- в сфере воображения (стереотипные однообразные игры и действия).

В каком возрасте можно поставить диагноз аутизм

В возрасте около 12 месяцев достоверность и дальнейшее подтверждение аутизма составляет около 50 %. К 14 месяцам этот показатель вырастает до 80 %, а к 16 месяцам — до 83 % [25]. Однако зачастую диагноз «РАС» ставят в 2-3 года [24].

Возможно ли тестирование в домашних условиях

Самостоятельная постановка диагноза РАС в домашних условиях невозможна. Родители могут пройти тестирование по описанным ниже методикам и принять решение о необходимости обследования у профильных специалистов. Диагноз при аутизме ставит врач-психиатр на основании жалоб родителей, сбора сведений о раннем развитии ребёнка, клинического обследования (выявления «триады нарушений»), а также данных клинических обследований (консультация медицинского психолога, медико-логопедическое обследование, данные ЭЭГ, ЭКГ, анализов крови и мочи) [11].

При наличии показаний проводятся консультации врача-невролога, врача-генетика, нейропсихологическое обследование, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, развёрнутый биохимический анализ крови, цитогенетическое исследование.

Существует ряд вспомогательных стандартизированных методик для выявления и степени выраженности симптомов РАС:

- ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) — шкала наблюдения для диагностики симптомов аутизма, применяемая в различных возрастных группах, при любом уровне развития и речевых навыков. Состоит их четырёх блоков, оценивающих речь, коммуникацию, социальное взаимодействие и игру.

- CARS (Childhood Autism Rating Scale) — шкала, основанная на наблюдении за поведением ребёнка в возрасте от 2 до 4 лет. Оцениваются следующие признаки: взаимоотношение с людьми, подражание, эмоциональные реакции, моторная ловкость, использование предметов, адаптационные изменения, зрительное, вкусовое, обонятельное, тактильное восприятие, тревожные реакции, страхи, вербальная и невербальная коммуникация, общий уровень активности, уровень и последовательность познания, общее впечатление [12].

- M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) – скрининговый тест для оценки риска РАС. Состоит из 20 вопросов для родителей о поведении ребёнка.

- Тест ASSQ — используется для диагностики синдрома Аспергера и других расстройств аутистического спектра у детей в возрасте от 6 до 16 лет.

- Тест AQ (шкала Саймона Барон-Когана) — используется для выявления симптомов РАС у взрослых людей. Состоит из 50 вопросов.

Все тесты легко найти в интернете и можно пройти онлайн, чтобы оценить вероятность наличия РАС у ребёнка и понять, стоит ли обращаться к врачу.

Дифференциальная диагностика

К расстройствам и синдромам с похожими на аутизм проявлениями относят:

- синдром врождённой краснухи;

- синдром Корнелии де Ланге;

- синдром Дауна;

- синдром ломкой Х-хромосомы;

- синдром Клювера — Бьюси;

- синдром Ландау — Клеффнера;

- синдром Лёша — Нихана;

- фенилкетонурия (ФКУ) без лечения;

- синдром Прадера — Вилли;

- синдром Ретта;

- синдром Туретта;

- туберозный склероз;

- синдром Вильямса [26].

Лечение аутизма

Можно ли вылечиться от аутизма

Аутизм — это расстройство, которое не поддаётся полному излечению, однако при своевременно начатой комплексной терапии удаётся снизить выраженность его симптомов.

Лечение у детей

Логопедическое лечение. Особое внимание при терапии уделяется коррекционно-развивающим занятиям с логопедом, педагогом-дефектологом и психологом. Они должны проводиться опытными специалистами по работе с такими детьми, так как у этих занятий есть своя специфика: нужно адаптировать ребёнка к новым условиям, вовлечь в работу все анализаторы (тактильный, слуховой, вкусовой, зрительный и обонятельный), мотивировать ребёнка заниматься, отрабатывать указательный жест [13]. Положительный результат достигается лишь при регулярных занятиях с включением в процесс всей семьи ребёнка: родителей, братьев и сестёр.

Среди современных подходов к коррекционной работе можно выделить:

- ABA-терапию;

- Денверскую модель раннего вмешательства;

- систему коммуникации PECS;

- комплексную программу ТЕАССН;

- DIR-концепцию;

- эмоционально-уровневую коррекцию;

- сенсорную интеграцию;

- медикаментозную терапию.

ABA-терапия (applied behavior analysis, прикладной анализ поведения) — комплекс техник, направленных на коррекцию поведения ребёнка и приобретение навыков самообслуживания и нахождения в социуме. Применяя систему поощрений, ребёнка с аутизмом обучают бытовым и коммуникационным навыкам. В качестве поощрения используется вкусная еда, похвала, жетоны. Каждое простое действие разучивается отдельно, затем они объединяются в последовательность. Например, вначале ребёнку даётся простое задание (например, «подними руку»), сразу же даётся подсказка (специалист поднимает руку ребёнка), затем ребёнка поощряют. Спустя несколько таких попыток ребёнок уже совершает действие без подсказки, ожидая вознаграждение. Постепенно задания усложняются, даются в произвольном порядке, в разных ситуациях, разными людьми, членами семьи для закрепления навыка. В какой-то момент ребёнок начинает самостоятельно понимать и выполнять новые задания.

Аналогично тренируются навыки игры, конструктивной деятельности, обучения, а также корректируется нежелательное поведение. Эффективность прикладного анализа поведения была подтверждена научными исследованиями [20]. Чем раньше будет начато использование метода (желательно с 3-4 лет), чем интенсивнее будут проводиться занятия (минимум 20-40 часов в неделю при общей длительности от 1000 часов) и чем активнее будет включаться метод в повседневную жизнь ребёнка (его использование родителями дома и на прогулке, учителями в школе, воспитателями в детском саду), тем более эффективнее он будет работать.

На методах ABA-терапии построена Денверская модель – комплексный подход для детей с РАС от 3 до 5 лет, обучающий ребёнка всем необходимым навыкам для данного возраста, что позволяет впоследствии значительно повысить его адаптационные способности.

PECS (Picture Exchange Communication System) — система альтернативной коммуникации с помощью карточек с изображениями. На карточках изображены предметы или действия, с которыми ребёнок может обратиться к взрослому для получения желаемого. Обучение по этой методике проводится с использованием тактик ABA-терапии. И хотя она не учит устной речи напрямую, у некоторых детей с аутизмом, занимавшихся по этой программе, появляется спонтанная речь.

ТЕАССН (Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children) — программа, в основе которой лежит идея структурированного обучения: разделение пространства на отдельные зоны, предназначенные для определённого вида деятельности (зона работы, зона отдыха), планирование свободного времени по наглядным расписаниям, система презентации задания, визуализация структуры задания.

DIR (Developmental Individual differences Relationship-based) — концепция оказания комплексной помощи детям с различными нарушениями развития, учитывающая индивидуальные особенности и основанная на построении взаимоотношений между членами семьи. Одним из компонентов этой программы является методика Floortime, обучающая родителей взаимодействовать и развивать ребёнка-аутиста, включаясь в его игру и постепенного вовлекая ребёнка в совместное «пространство».

Эмоционально-уровневый подход — разработан отечественными психологами (Лебединской, Никольской, Баенской, Либлинг) и широко используется в России и странах СНГ. Он основан на представлениях об уровнях эмоциональной регуляции организма, которые нарушаются при аутизме. Данный подход предполагает терапию через установление эмоционального контакта с ребёнком. В дальнейшем проводится работа над преодолением страхов и агрессии, ребёнок учится действовать целенаправленно.

Сенсорная интеграция — метод, направленный на упорядочивание ощущений, полученных от собственных движений и внешнего мира (тактильных, мышечных, вестибулярных). Согласно теории сенсорной интеграции, при нарушении способности воспринимать и обрабатывать ощущения от движений своего тела и внешних воздействий могут нарушаться процессы обучения и поведения. Выполнение определённых упражнений улучшает обработку сенсорных стимулов головным мозгом, что улучшает поведение и обучение. Самостоятельно данный вид терапии не применяется, он может быть поддерживающим методом в рамках ABA-терапии.

Медикаментозная терапия назначается как правило в периоды обострения с учётом его пользы и риска, проводится под наблюдением врача [19]. Препараты могут уменьшить некоторые виды поведенческих проблем: гиперактивность, истерики, нарушения сна, тревожность, аутоагрессию. Это может облегчить участие ребёнка в жизни семьи, посещение общественных мест, обучение в школе. После достижения стойкой ремиссии препарат постепенно отменяется. Медикаментозное лечение используется в тех случаях, когда остальные методы терапии не эффективны.

Тем не менее существуют симптомы и проблемы, на которые нельзя повлиять с помощью препаратов:

- невыполнение устных инструкций;

- проблемное поведение, когда ребёнок отказывается от каких-то занятий;

- низкая скорость обучения;

- отсутствие речи и другие проблемы с коммуникацией;

- низкие социальные навыки.

При наличии сопутствующих заболеваний (например, эпилепсии) помимо врача-психиатра ребёнка должен наблюдать невролог и педиатр.

Лечение взрослых

Корректировать РАС во взрослом возрасте можно с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. Конкретные методы лечения подбираются в зависимости от проблем, с которыми сталкивается человек с РАС (например, социальная изоляция или проблемы в отношениях). Также возможен приём рецептурных лекарств, уменьшающих проявления тревоги и депрессии, которые могут возникать на фоне РАС. Лекарства подбираются индивидуально врачом-психиатром.

Как жить с ребёнком с аутизмом

Ребёнок с РАС требует внимания и ухода, поэтому, как правило, одному из родителей приходится уволиться, чаще всего такое решение принимает мать. Важное значение имеет чёткое распределение ролей членов семьи при уходе за ребёнком — это напрямую влияет на его качество жизни.

Перед семьёй, в которой растёт ребёнок с РАС, стоит важная задача: нужно создать такую обстановку, где перспективы развития будут не только у ребёнка с РАС, но и у всех членов семьи. В случае, когда родитель получает эффективную психологическую помощь, это положительно влияет и на состояние ребёнка с РАС, так как хорошее самочувствие родителя помогает ему лучше поддерживать ребёнка [24].

Могут ли у аутистов быть здоровые дети

Проявление заболевания зависит от сочетания между собой генетических факторов и воздействия среды, однако риск рождения детей с РАС у родителей с этим расстройством значительно выше, чем в среднем в популяции.

Согласно исследованию NIH (Национального института здравоохранения США), РАС встречается примерно у 3-5 % детей, у которых тётя или дядя страдают таким расстройством. Для сравнения — в общей популяции РАС выявляется у 1,5 % детей [27].

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от типа расстройства и симптоматики. При поздней постановке диагноза и отсутствии своевременно начатой лечебно-коррекционной работы в большинстве случаев формируется глубокая инвалидность [14]. Лечение помогает компенсировать трудности в поведении и проблемы в коммуникации ребёнка, но некоторые симптомы аутизма остаются с человеком на протяжении всей жизни. В подростковом возрасте симптомы могут усилиться.

Относительно благоприятный прогноз наблюдается при синдроме Аспергера (высокофункциональном аутизме): часть детей с этой формой аутизма могут учиться в общеобразовательных школах, в дальнейшем получать высшее образование, вступать в брак и работать. При синдроме Ретта, который раньше относился к РАС, прогноз неблагоприятный, так как заболевание ведёт к тяжёлой умственной отсталости, неврологическим нарушениям, существует риск внезапной смерти (к примеру, от остановки сердца).

Первичная профилактика РАС затруднена отсутствием данных о причинах его возникновения. Существуют исследования о связи аутизма у ребёнка с бактериальными и вирусными инфекциями матери во время беременности [21], недостатком в организме матери фолиевой кислоты в момент зачатия [22], но данных в них недостаточно для однозначных выводов.

Также есть данные, что у младенцев из группы риска, которых рано отлучили от груди (до 12 месяцев) или кормили смесью, РАС развивалось чаще, чем у детей на грудном вскармливании [30][31]. Поэтому в качестве профилактики можно рекомендовать кормить ребёнка грудным молоком.

Ко вторичной профилактике можно отнести своевременное выявление симптомов РАС родителями, врачом-педиатром, детским неврологом и обращение к психиатру для уточнения диагноза.

Точно ли у ребёнка аутизм?

Некоторые излишне тревожные родители начинают паниковать, когда замечают симптомы, напоминающие аутизм, из-за чего могут зациклиться на идее, что их ребёнок болен. Но на самом деле это может быть временной особенностью или обычным поведением ребёнка, которое преувеличивается из-за тревоги. Кроме того, за этими проявлениями могут скрываться другие болезни, например заболевание щитовидной железы или головного мозга [32]. Поэтому при появлении симптомов аутизма нужно не поддаваться панике, а обратиться к доктору: только он может учесть все тонкости и поставить правильный диагноз. При этом важно найти врача, которому действительно хочется доверять, а не того, который безоговорочно подтвердит возникшие сомнения. Если всё-таки остаются опасения, рекомендуется обратиться за вторым мнением к ещё одному специалисту.

Дают ли инвалидность при аутизме

Инвалидность можно получить при полном или частичном отсутствии у ребёнка с РАС навыков самообслуживания, способности самостоятельно передвигаться, общаться, контролировать своё поведение и обучаться.

Аутизм — расстройство психического и психологического развития, при котором наблюдается дефицит эмоциональных проявлений

Расстройства аутистического спектра характеризуются дефицитом в сфере коммуникации и общения. В переводе слово «аутизм» означает — направленный во внутрь себя, ушедший в себя человек. В зависимости от формы и степени аутизма, когнитивные способности могут быть снижены или сохранены.

Аутизм или расстройство аутистического спектра часто заменяют аббревиатурой (РАС). РАС относится к группе расстройств развития нервной системы.

Простыми словами: «Аутизм — это нарушение психического развития, проявляется как дефицит социальных взаимодействий. При расстройствах аутистического спектра наблюдаются повторяющиеся действия и ограниченный круг интересов».

Виды расстройств аутистического спектра

На сегодня существует несколько разновидностей аутизма:

Ранний детский аутизм

Также, его называют синдромом Каннера. Чаще всего данный вид аутизма можно наблюдать в первые годы жизни ребенка, иногда даже в первые месяцы жизни.

При раннем детском аутизме наблюдаются такие особенности поведения:

- отказ от общения с близкими;

- тотальная привязанность или полная отрешенность от коммуникации с мамой;

- отсутствие интереса к окружающему миру;

- отказ от еды;

- отсутствие зрительного контакта;

- повторяющиеся движения, привязанность к ритуалам.

Атипичный аутизм

Такую форму аутизма можно наблюдать в более позднем возрасте ближе к подростковому периоду.

При атипичном аутизме наблюдаются такие особенности поведения:

- симптомы носят поверхностный характер, мало выражены;

- средний уровень интеллекта;

- наличие разного рода таланта, одаренность к какой-то деятельности;

- заторможенность речи.

Синдром Аспергера

Данная форма аутизма встречается чаще у мальчиков. Данный вид аутизма считается легкой формой и достаточно легко поддается коррекции.

При синдроме Аспергера, наблюдаются такие особенности поведения:

- низкий уровень эмпатии и умения сопереживать;

- нарушена социальная активность, сложности в коммуникации. Часто ребенок не понимает, и не готов принимать правила и социальные нормы;

- интеллект не страдает, чаще приобретает особый характер.

Синдром Ретта

Достаточно тяжёлая форма аутизма, встречается только среди девочек. При синдроме Ретта наблюдаются такие особенности поведения:

- малоподвижность конечностей и однообразность их движений;

- рассредоточенность внимания;

- возможны судорожные припадки;

- отсутствие речи, или очень маленький словарный запас.

Причины аутизма рассматриваются через призму разных теорий

Биологическая теория

В данной теории причиной появления аутизма выступает повреждение головного мозга. Ряд исследований показали, что мозг у детей с РАС имеет ряд структурных и функциональных особенностей.

Генетическая теория аутизма

Данная теория предполагает, что аутизм может проявиться при ломкой хромосоме Х, а также при высокой степени мутации генов или генного полиморфизма.

Теория поствакцинального появления аутизма

Данная теория не имеет особого научного подтверждения. Предположительно, развитию аутизма предшествует интоксикация ртутью. Данная гипотеза подтверждена только наблюдениями родителей, которые прослеживается связь между вакцинацией и проявлением аутистических особенностей поведения ребёнка.

Теория нарушения обмена веществ

Появление активных черт поведения наблюдается при фенилкетонурии, мукополисахаридозе, гистедемии.

Опиоидная теория возникновения аутизма

В таком случае появлению аутизма предшествует, попадание в организм опиоидов, которые оказывают огромную нагрузку на нервную систему человека.

Симптомы аутизма можно разделить на три группы

Нарушение в сфере социального взаимодействия:

- отсутствие интереса к другим людям

- отсутствие желания участвовать в какой-либо деятельности

- низкий уровень интереса

- отсутствие навыка копирования, как способа наследовать поведение значимых взрослых

- ребёнок может не замечать отсутствие или присутствие родителей

- отсутствие реакции при обращении к нему по имени

- отсутствие желания и интереса к каким либо играм основанным на взаимодействии

- проявление сопротивления при объятьях

- нарушения в сфере коммуникации

- избегание контакта «глаза в глаза»

- эхолалии — автоматическое повторение каких либо слов без обращения к кому-либо

- могут владеть богатым словарный запасов, но не используют его при общении и коммуникации

Нарушение в сфере коммуникации:

- аутизм характеризуется стереотипностью и ограниченностью поведения и реакций

- однообразие игр и интересов

- присутствием навязчивых движений

«Единственной предсказуемой чертой аутизма является непредсказуемость, единственным постоянным признаком — непостоянство.»

Проявление нарушений действий:

- продолжительное рассматривание какого-либо предмета в пространстве

- раскачивание на месте, бег по кругу, кружение вокруг своей оси

- отсутствие сюжета в играх на взаимодействие

- желание есть несъедобное

- хождение на цыпочках

- нарушение мелкой моторики, сложности в удержания предметов

- повышенное слюноотделение из-за сильно гипертонуса мышц

- неприятие нового и незнакомого

- неприятие прикосновений, объятий

- самоповреждение

- отсутствие ощущения опасности

- нарушение сна

- особенности пищевого поведение, сильная привязанность к определённом набору продуктов

Лечение аутизма у ребенка

Аутизм не поддается полному излечению. Но, подобрав подходящие психологические и педагогические методы и соответствующее медикаментозное лечение, мы можем достичь максимальной социализации и реабилитации ребенка, у которого есть аутистические черты поведения. Чтобы повысить качество жизни ребенка с РАС и дать ему шанс на полноценную жизнь в будущем, необходим комплексный подход в реабилитации и социализации, соединяющий в себе медикаментозную и не медикаментозную терапию.

Терапия для детей с РАС складывается из двух основных компонентов:

Немедицинская психотерапия

- Поведенческая терапия – это основа социализации ребёнка с РАС. Данный вид терапии способствует коррекции особенностей поведения, что в последующем времени приводит к развитию навыков коммуникации.

- Обучение по программе TEACCH. Метод заключается в визуальной подачи всего того, что необходимо освоить ребенку. Наглядные пособия, картинки, вызывают стойкий интерес у ребенка с РАС, тем самым способствуют развитию познавательной активности.

- Логопедия, речевые занятия, улучшают речь и коммуникативные навыки. Часто занятия с логопедом способствуют повышению вербального общения.

- Поведенческая терапия помогает приобрести навыки самообслуживания, социальные навыки и способствуют уменьшению симптомов неадаптивного поведение.

- Прикладной анализ поведения (ABA) — широкого спектра методов, используемых для лечения аутизма и многих других форм поведения. Метод сосредоточен на обучении индивидуальным задачам с использованием принципа: стимул, реакция и вознаграждение.

- Модель SCERTS — это образовательная модель для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Аббревиатура означает акцент на: SC, ER и TS. SC — социальная коммуникация, развитие функциональной коммуникации и эмоционального выражения. ER — эмоциональная регуляция — развитие хорошо регулируемых эмоций и способности справляться со стрессом. TS — транзакционная поддержка — реализация поддержки, чтобы помочь семьям, педагогам и терапевтам реагировать на потребности детей, адаптировать среду и предоставлять инструменты для улучшения обучения.

- Анималотерапия. Применение анималотерапии, в особенности канистерапии обеспечивает положительную динамику в социализации и коммуникации при РАС. Получая в доступной игровой форме знания о естественных процессах в животном мире, ребенок с РАС учится самостоятельно наблюдать, анализировать, обобщать. Занятия с собакой – терапевтом способствуют повышению общительности и контактности детей с аутистическими чертами. Благодаря собаке ребенок начинает интересоваться происходящим вокруг, у него развивается внимание, память и речь. Отмечено также, что братья наши меньшие заставляют малоподвижных или просто неактивных детей двигаться. После недолгого общения с ребенком с аутизмом можно заметить, что он сначала замечает собаку, а затем и своих родителей. До этого же он мог совсем не реагировал на окружающих. Посетить занятия с профессиональными собаками — терапевтами Вы можете, записавшись на занятие канистерпапии в наш центр.

Медикаментозная терапия

Это комплекс препаратов для улучшения работы головного мозга. Ранее мы подробно описали данный вид лечения при расстройствах аутистического спектра.

Второстепенная роль в лечении и реабилитации при аутизме отводится медикаментозной терапии. Данный вид лечения эффективен при использовании в комплексе с методами педагогической и психологической коррекции.

Основная задача медикаментозного лечения – это устранение и нейтрализация симптомов снижающих эффективность при педагогической и психологической коррекции, таких как агрессия, стереотипы, двигательная расторможенность, аутоагрессия, негативизм. Также некоторые медикаменты стимулируют деятельность головного мозга, тем сами активируют процессы памяти и мышления.

Группы препаратов, применяемых при комплексном лечении аутизма:

- Ноотропные препараты. Медикаменты этой группы направлены на стимуляцию деятельности головного мозга, активацию процессов памяти и мышления, повышение устойчивости центральной нервной системы к психическим нагрузкам.

- Антидепрессанты. Считается, что антидепрессанты седативного действия могут способствовать улучшению контакта с ребенком.

- Транквилизаторы. Их применения показано при сильно выраженных страхах, высоком уровне тревоги.

- Нейролептики. Данная группа медикаментов используется для коррекции таких проявлений как агрессия, аутоагрессия, двигательная расторможенность, страхи, тревожность, стереотипное двигательное возбуждение. Некоторые способствуют повышению речевой активности, улучшают способность к контакту, улучшают интеллектуальную продуктивность.

ВАЖНО! Необходимость медикаментозного лечения, и назначения препаратов производится строго врачом после проведения диагностики. Помните, что самолечение опасно!

Диагностика РАС

На сегодняшний день не существует медицинских анализов, которые бы достоверно бы определили наличие расстройства аутистического спектра. Основная форма диагностики для выявления аутизма является интервью с родителями, а также наблюдение за поведением ребенка и особенностями его коммуникации. Помимо этого для определения вида и степени выраженности аутизма используют ряд опросников, опираясь на информацию из них можно определить наличие или отсутствие аутизма или расстройства аутистического спектра у ребенка.

Развернутая диагностика для определения наличия и степени выраженности расстройств аутистического спектра проводится комплексом следующих мероприятий:

- Беседа, наблюдение за ребенком;

- Тесты, анкеты;

- Игра, конструирование;

- МРТ, КТ мозга;

- Исследование вегетативной, сердечно-сосудистой системы.

Динамическое наблюдение за поведением ребенка является основным методом диагностики аутизма. Также в дополнение к этому методу рекомендуется проведение психологического, физического и неврологического обследование.

Помните, аутизм не приговор!

В комфортных условиях ребенок с РАС может социализироваться, освоить профессию и жить без дискомфорта и с минимальными ограничениями.

Аутизм не опасен для жизни, хоть и влияет на ее качество. Будущее ребенка напрямую зависит не только от формы и степени тяжести болезни, но и от своевременного ее обнаружения, а также от правильно подобранной терапии и методов реабилитации и коррекции.

Помните, особое значение имеет психологическая реабилитация, грамотное и регулярное лечение. Профессиональное сопровождение психолога поможет адаптировать ребенка к социуму, научить его коммуницировать с окружающими людьми и обеспечивать свои собственные потребности.

Записаться на прием вы можете по телефонам:

8 (495) 104 31 51 или 8 (926) 084-11-51.

Учредитель центра психологической поддержки — «Хронос», организатор центра телесной терапии и психосоматики. Более 12 является практикующим аналитическим, клиническим и детским психологом. Консультант федеральных телеканалов.

Подробнее

В последнее время появилось много информации о детском аутизме, его причинах и симптомах. Ученые активно ищут первопричину расстройства, однако остается множество вопросов, особенно у молодых родителей и людей, готовящихся только ими стать. Кто находится в зоне риска и какие факторы провоцируют развитие аутизма у детей? Можно ли распознать индивидуальные особенности ребёнка, сигнализирующие о нарушении в работе головного мозга, и как лечить аутизм? На данный момент существуют разные методы коррекции, есть многообещающие варианты терапии, которые улучшают состояние и качество жизни детей. Но ответа на вопрос «как лечить аутизм у детей», нет: РАС – не болезнь, а значит, об излечении речи не идет. Но есть способы помочь ребёнку!

Портал MedAboutMe расскажет о причинах и симптомах аутизма, а также о последних научных достижениях в терапии расстройства.

Аутизм и РАС

В последние десятилетия ученые всего мира фиксируют рост случаев аутизма. Одни исследователи связывают такую тенденцию с усовершенствованием и расширением диагностических критериев, другие – с плохой экологической обстановкой, третьи – с наличием различных заболеваний в желудочно-кишечном тракте. Достоверно установить причину пока не удалось.

Так сложилось, что термин «аутизм» является общим понятием нарушения психического развития у детей, характеризующегося сложностями в социальном взаимодействии, нарушениями речи, недостаточностью межличностного контакта. Между тем, врачи применяют более точный термин «расстройство аутистического спектра» (РАС), который в свою очередь обобщает ряд различных нарушений, в частности синдром Аспергера, детское дезинтегративное расстройство, детский аутизм, синдром Ретта.

В основе возникновения расстройства лежит нарушение работы головного мозга. Патологиям РАС свойственна схожая симптоматика разной степени интенсивности и выраженности: отсутствие зрительного контакта, вербального и невербального общения, слабое выражение эмоций, неадекватная реакция на раздражители, невозможность социального взаимодействия, ограниченность интересов, беспричинное повторение звуков и фраз, стереотипность поведения.

Эти же нарушения, как показывают последние исследования, влияют и на работу кишечника. Коррекция кишечной микрофлоры при РАС считается одним из перспективных направлений в поисках ответа «как лечить аутизм у детей».

В действительности понятие РАС объединяет самостоятельные и совершенно разные заболевания. Часто аутизм у детей путают с умственной отсталостью или задержкой в психическом развитии, что в корне не верно. На самом деле все эти отклонения различны и требуют индивидуального подхода, хотя иногда диагностируются в совокупности.

Как лечить аутизм у детей?

Как лечить аутизм у детей? Вылечить нарушение развития нельзя, терапевтические мероприятия направлены только на коррекцию поведения и улучшение состояния. Основной упор делается на социализацию ребёнка с аутизмом, его адаптацию к внешней среде и обучению.

Применяются разные методики абилитации и коррекции: АВА (метод прикладного анализа поведения), ТЕАССН-подход, поведенческая терапия показывают лучшие результаты среди остальных. Согласно новым исследованиям, оптимальный вариант – комплексное применение методик.

Вспомогательные и «побочные» варианты – дельфинотерапия, Томатис-методика, биоимпульсы, БАД и т. д. на данный момент не относятся к доказано эффективным и должны применяться только как дополнительный вариант при желании родителей, если у ведущего врача нет возражений.

Медикаментозное лечение назначается только при выраженной необходимости. Лекарств от аутизма нет.

Отличия в структуре мозга у детей с РАС

Отличие мозга при РАС от нейротипичного заключается в количестве белого вещества – у аутичных людей его больше. Помимо этого зафиксированы более сильные нейронные связи там, где они природой не предусмотрены, а где предусмотрены – более слабые.

Ученые выяснили, что отвечает за такое положение дел определенный белок, который при нормальном функционировании регулирует количество контактов между нервными клетками (синапсов). При сбое в работе под влиянием негативных факторов он перестает правильно работать, в результате чего мозг перегружается лишними нейронными связями. Страдает когнитивно-поведенческая сфера жизни: усвоение знаний и навыков замедляется, повышается тревожность, обедняются эмоции, затрудняется контакт с внешним миром.

Последние исследования американских ученых обнаружили нейроны с «поломанной» реализацией наследственной информации через синтез РНК и белков, связанные с аутизмом. По их данным, именно нервные клетки с измененной экспрессией генов во 2-м и 3-м слое коры головного мозга формируют связи, управляющие высшими психическими функциями организма.

Есть статистически подтвержденные данные о влиянии наследственного фактора, а также связи генетических мутаций и возраста родителей.

Однако до настоящего времени достоверно не установлена взаимосвязь между временем возникновения нарушений в работе головного мозга, локализацией очагов повреждений и тяжестью патологии.

Синдром раннего детского аутизма

РАС – нарушение с широким спектром проявлений. И некоторые – например, те, что характеризуют синдром Аспергера – могут оставаться не диагностированными годами и десятилетиями. В последние годы количество РАС растет в том числе и потому, что распространяется информация. Не редкий случай – когда взрослый человек выявляет у себя особенности, присущие синдрому Аспергера (в идеале врач должен подтвердить этот самодиагноз), что объясняет особенности поведения и развития в детском возрасте.

Яркие симптомы расстройств аутистического спектра, как правило, проявляются у детей до 3-х лет, и уже до этого возраста можно при внимательном рассмотрении распознать характерные проявления РАС.

Трудности с мелкой моторикой, расфокусировка внимания, задержка речи, непереносимость тактильного контакта, однообразность и повторяемость движений, эхолалии – особенности, на которые должны обратить внимание взрослые. Постановка диагноза требует совокупности признаков поведенческих реакций, а не единичного или разового их проявления.

Порой при врачебном опросе родителей и осмотре малыша выясняется, что с рождения он реагировал вяло на раздражители, мало плакал и долгое время лежал спокойно, не улыбался и не тянулся на руки. В домашней обстановке ребёнок чувствует себя более-менее спокойно, взрослые привыкают к его особенностям, но при попытке социализации его «своеобразность» становится особенно заметной как для родных, так и окружающих людей.

Ученые Центра изучения аутизма Кембриджского университета пришли к выводу, что постановка диагноза РАС в возрасте до 2-х лет существенно увеличивает шансы на социальную адаптацию. Ранняя диагностика и коррекция, по их мнению, имеет в этом деле почти решающее значение, при этом вторым по значимости фактором успешного «вливания» в общество они назвали благоприятный климат в окружении ребёнка.

Уже разработана пробная методика, позволяющая с высокой достоверностью исключить вероятность аутизма в первые месяцы жизни или подтвердить в возрасте 8-9 месяцев ребёнка на основании исследования мозговой активности.

Однако проблема ранней диагностики РАС заключается в том, что у специалистов пока нет быстрых, недорогих и объективных биологических маркеров для постановки такого диагноза. Врачи остаются первичным и практически единственным звеном.

На данный момент РАС в России выявляют только на основании некоторых характерных изменений поведения, для чего используются специальные диагностические опросники М-CHAT-R/К для детей от 16 до 30 месяцев, CARS для детей от 2 до 6 лет, ASSQ для детей и подростков от 6 до 16 лет.

Главный фактор риска – наследственность

В прошлом году опубликованы итоги масштабного межнационального исследования о наследственных рисках аутизма. В распоряжении ученых были базы данных систем детского здравоохранения пяти стран. Изучались сведения о здоровье свыше 2 млн детей в динамике их взросления за 10 лет (с 1998 по 2007 гг.).