Вообще-то, я начинал писать про героическую 25 стрелковую дивизию и ее легендарного командира – В.И. Чапаева, но в ходе подготовки материала наткнулся на интересную личность и залип. Был у В.И. Чапаева талант подбирать людей на руководящие должности. К примеру, в должности начальника трофейной команды служил у него крайне примечательный персонаж.

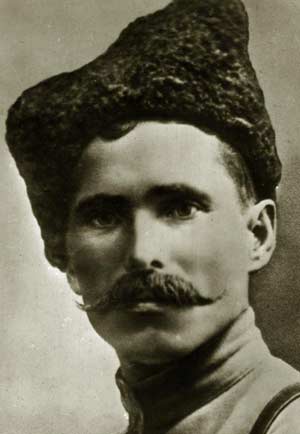

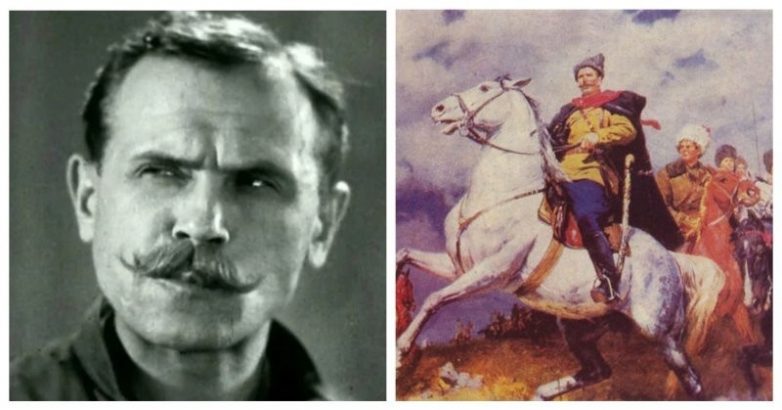

Участник Брусиловского прорыва, георгиевский кавалер, причем Георгия ему лично Николай II вручал. После революции 1917 года партизанил против немцев и австро-венгров. В мае 1919 года партизанский отряд нашего героя влился в Красную Армию, так он и оказался в составе легендарной 25-ой стрелковой дивизии в должности начальника трофейной команды. В ходе боев с чехословаками 20 и 21 августа 1919 года натрофеил больше сотни пулеметов, коих и хватило дивизии аж до конца Гражданской войны. А после её окончания осел в городке Путивле, что в Сумской области Украинской ССР. Но, известен он стал, конечно же, не подвигами на почве затрофеивания имущества, а совсем другим. Знакомьтесь – один из самых знаменитых партизан Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор и командир 1-ой Украинской партизанской дивизии Сидор Артемьевич Ковпак.

Ух и интересная личность наш Сидор свет Артемьевич! Руководитель, который из отряда в 40 с небольшим человек развернул целую партизанскую дивизию численностью более 2000 бойцов, а вооружена она была, помимо легкого стрелкового, еще и 150 пулеметами, 40 минометами, почти 30 бронебойками, а еще 9 пушками. За время Великой Отечественной войны ковпаковцы в рейдах под его руководством прошли более 13 тысяч километров. Вдумайтесь только, партизаны четыре раза сходили от Москвы до Берлина и обратно, да не просто так, а с боями! Творческая личность в плане развития партизанского движения в СССР. Благодаря ему тактика действий рейдовых партизанских отрядов во время Великой Отечественной войны получила наивысшую форму своего развития. Как же смог дедуля, которому на начало Великой Отечественной войны было уже глубоко за 50 лет, организовать и повести за собой одно из наиболее боеспособных партизанских соединений Советского Союза? Давайте попробуем разобраться.

На территории Путивльского района к сентябрю 1941 года было создано 4 партизанских отряда, для которых были организованы специальные лесные базы. После прихода немцев командир одного из отрядов сбежал, украв при этом все доверенное ему оружие и продовольствие. Командир второго вместе с личным составом, как тогда говорили, ушел «в конспирацию», то есть отряд разошелся по домам. Большая часть партийного и хозяйственного руководства района, оставленного для организации подполья, сбежала в эвакуацию. В результате к боевой работе приступили только отряды Ковпака и Руднева.

Как гласит поговорка: «победа, любит подготовку», Сидор Артемьевич — тоже. С момента начала войны председатель Путивльского горисполкома ВКП(б) иллюзий по поводу способности РККА остановить немецкий каток не строил, а строил базу в Спадщанском лесу, твердо намереваясь партизанить. Подбирал надежных людей, в тайне от своих же сотрудников, ночами вывозил в лес оружие и продовольствие, делал захоронки. Было вывезено и спрятано в лесу: пять тонн мяса, четыре тонны варенья, полторы тонны крупы, ну и много всего разного интересного. Всего собралось 42 человека, на вооружении которых было 36 винтовок, 5 пистолетов-пулеметов, около тонны взрывчатки. К моменту прихода немцев отряд уже был выведен на лесную базу, Дед оставался в Путивле до последнего, лично наблюдал приход фрицев в свой город, после чего с бойцами пожарной команды ушел в лес. Большой удачей стало то, что к отряду Ковпака вскоре присоединилась партизанская группа Семена Руднева. В паре с Ковпаком они составили поистине сногсшибательный тандем.

Семен Васильевич Руднев – профессиональный военный политработник. В рядах Красной Армии с 1917 года. Умница и настоящий комиссар, тот редкий случай, когда политработник был настоящей душой отряда. Имел высшее военное образование, что по тем временам было ого-го как круто. В 1937 году репрессирован, уголовное дело в отношении Руднева прекращено в 1939 году за недоказанностью. После чего С.В. Руднев был уволен из РККА и с семьей вернулся в родной для него Путивльский район, где стал начальником Осовиахима. С началом войны возглавил одну из партизанских групп Путивльского района, бойцы которой были направлены на краткосрочные партизанские курсы. Затем группа Руднева перешла линию фронта и вернулась на территорию Сумской области. На 22 человека получили 15 старых английских винтовок с 10 патронами на ствол, самому Рудневу выдали пистолет-пулемет ППД.

Авторитет Руднева среди партизан был абсолютно непререкаем. В соединении он смог создать и поддерживать нормальную дисциплину, бойцы Ковпака не были замечены в мародерстве и воровстве. Зато не дураки были махнуть «беленькой». Как отмечают практически все пишущие об ковпаковцах, Дед и сам не чурался «шаркнуть по душе», как говаривал В.М. Шукшин во всем известном фильме. Радик Руднев в одном из писем к матери пишет о том, что: «… без спирта на войне сойдешь с ума…». Стресс снимали русским народным способом.

Через год партизанское соединение насчитывало уже около тысячи штыков. Много ли это по меркам партизан 1941-1942 годов? Это, ребятушки, овердофига. Численность партизанских соединений резко выросла только после тяжелых поражений вермахта в 1944 году, а до этого партизанское движение было уделом немногих отчаянных головушек. Отрядов же сопоставимых по своей численности с отрядом Ковпака и Руднева практически и не было. Сначала тактика действий ковпаковцев мало чем отличалась от остальных отрядов. Небольшой отрядик, базируясь в Спадщанском лесу, щипал немцев, рос в численности, щипал сильнее. В основном, партизаны минировали дороги, гоняли полицаев в селах. Забавная подробность, если кто смотрел фильм «Дума о Ковпаке», то, может, вспомните «Сапера-Водичку», которого сыграл Михаил Кокшенов. У этого персонажа был реальный прототип, с тем же самым прозвищем. В некоторых работах об отряде Ковпака его называют первым минером подразделения. Однако это не совсем так, первыми минерами отряда стали как раз-таки прошедшие первоначальную партизанскую, в том числе и минно-взрывную подготовку, бойцы группы Руднева, и это отражено в приказе об объединении отрядов Ковпака и Руднева. Также ковпаковцы помогали окруженцам, кормили их, приводили в себя и направляли на соединение с регулярными частями Красной Армии.

В итоге такая деятельность привлекла к себе внимание немцев. В октябре – декабре 1941 года происходит несколько столкновений с карателями. Разведка партизан о выдвижении карателей сообщила заранее, что дало им достаточное время для подготовки. В результате атаки у немцев минус три танка, куча погибших и раненных. Ковпаковцы с богатыми трофеями, в том числе и с трофейным танком. Однако результаты далеко не однозначные:

— в отряде появляются раненные, им нужно лечение и медикаменты;

— боеприпасы на исходе и пополнить их негде, ибо лес блокирован немцами;

— продовольствие заканчивается, а пополнить его также негде;

— самое плохое, местонахождение отряда установлено немцами, лес блокирован;

— отряд фактически из боевой диверсионной работы выключен и его разгром вопрос времени.

И вот тут-то Ковпак и партизанские командиры приняли решение, ставшее поистине судьбоносным для развития партизанского движения на Украине. Путивльский партизанский отряд стал рейдовым.

Холодной и темной декабрьской ночью 1941 года, прорвав немецкие кордоны, отряд ушел в Хинельские леса, до которых было 160 километров, что такое 160 километров в наше время: полтора, ну максимум два часа езды на машине — и ты на месте. Ковпаковцы шли четыре дня. Обосновавшись в глубине Хинельского леса, партизаны принялись кошмарить непуганых немцев и полицаев, стоявших гарнизонами в окрестных селах. В результате в качестве трофеев получили более 60 лошадей с санями, более 80 тонн фуража и продовольствия, которым они делились с местными жителями. Тем самым формировали лояльное отношение с их стороны, приобретали надежную агентуру. К середине декабря 1941 года отряд насчитывал уже 300 обстрелянных бойцов. Имея такие внушительные силы, партизаны начали громить уже достаточно крупные немецкие гарнизоны, стоящие в районных центрах, крупных населенных пунктах. Так, в Уланово был разгромлен карательный отряд численностью более 100 человек. В результате рейдов на территории Сумской области в период января-февраля 1942 года отряд снова увеличил свою численность и насчитывал уже около 600 человек. Вот тут, видимо, немцам Ковпак насолил очень здорово, поэтому для разгрома партизан было задействовано два полка венгров и местные полицаи. В воспоминаниях Ковпака встречается цифра в 500 полицаев.

Оккупационное командование, походу, думало, что дикие русские, впечатлившись мадьярско-немецкой мощью и харизмой, быстро побегут сдаваться. Ковпак с Рудневым решили, что можно и нужно этих умников приземлить по полной. Основа успехов отрядов Ковпака – тщательная, непрерывная разведка, благодаря налаженной разведке ковпаковцы обычно оказывались на шаг впереди своих противников. В октябре 1941 года, когда в отряде было 42 бойца, почти треть из них были разведчиками! Разведке подлежало все, маршрут движения, личности комендантов населенных пунктов, расположение, численность и вооружение гарнизонов, их морально-психологический настрой и многое, многое другое. Ну, в общем, вы поняли, что партизаны старались по максимуму получать всю возможную информацию о своем окружении.

В итоге, операция получилась на загляденье. Используя данные разведки, было выбрано оптимальное место, в которое партизаны позволили себя загнать и окружить. Произошло это возле села Веселое Шалыгинского района той же самой Сумской области. Горячие венгерские парни при поддержке унтерменшей из вспомогательной полиции двинули, было, в атаку, но как оказалось, что у «руссишь партизанен» есть много винтовок, из которых они неплохо стреляют. А еще у них были пулеметы и миномет, что также не способствовало здоровью борцунов с партизанами. Венгров вынудили залечь, им пришлось лежать в снегу под огнем злых русских несколько часов, а морозец на улице был градусов под 30 ниже нуля. Получилось как в русской народной поговорке: «Я медведя поймал. Так веди сюда. Да он не идет. Так сам иди. Да он меня не пускает». Пока атакующие принимали снежные ванны, партизанская засадная группа из 50 бойцов при двух станковых пулеметах, одном миномете и аж 4 или 5 автоматах, дождавшись, пока венгерское мяско хорошенько промерзнет, ударила в тыл мадьярам. Те, естественно побежали, ну, кто смог. Опять же со слов Ковпака, на месте боя венгры и полицаи оставили около 600 убитых и обмороженных. После этого боя вопрос с дефицитом оружия в отряде был закрыт на какое-то время, образовался даже его излишек.

Партизаны по факту перестали иметь постоянное место базирования. Как правило, махнув километров 200-300 за несколько дней и ночей, они вставили на отдых в большом лесном массиве или селе, затем снова новый бросок. А по пути диверсии на железных и шоссейных дорогах, подрывы мостов и другие безобразия. Длительный отдых и стоянка осуществлялись на территории, подконтрольной большим партизанским соединениям. Так, перед рейдом на Правобережье Днепра в 1942 году партизаны Ковпака около двух месяцев отдыхали на территории Брянского партизанского края. Каждому рейду предшествовала серьезная подготовка, по маршрутам движения всегда направлялась разведка, определялись места стоянок, цели диверсий. Радиостанция и устойчивая связь с Большой землей появилась в отряде Ковпака только в апреле 1942 года, до этого места проведения диверсий Ковпак и Руднев выбирали на свой вкус.

Организационно отряд делился на оперативные группы, первоначально их было всего семь, а к лету 1942 года стало 13. Причем командиров групп назначали в соответствии с реальным опытом и заслугами, а не в соответствии со званиями, полученными в армии. Так, 3-ю оперативную группу, в которой воевали самые в хорошем смысле отмороженные бойцы соединения, возглавлял обычный сержант Федор Карпенко. А представителю ГРУ Генштаба НКО подполковнику Петру Вершигоре роту доверили только после того, как он себя проявил в бою. Зато сразу счастливую, с порядковым номером 13, заодно он стал заместителем по разведке в отряде Ковпака.

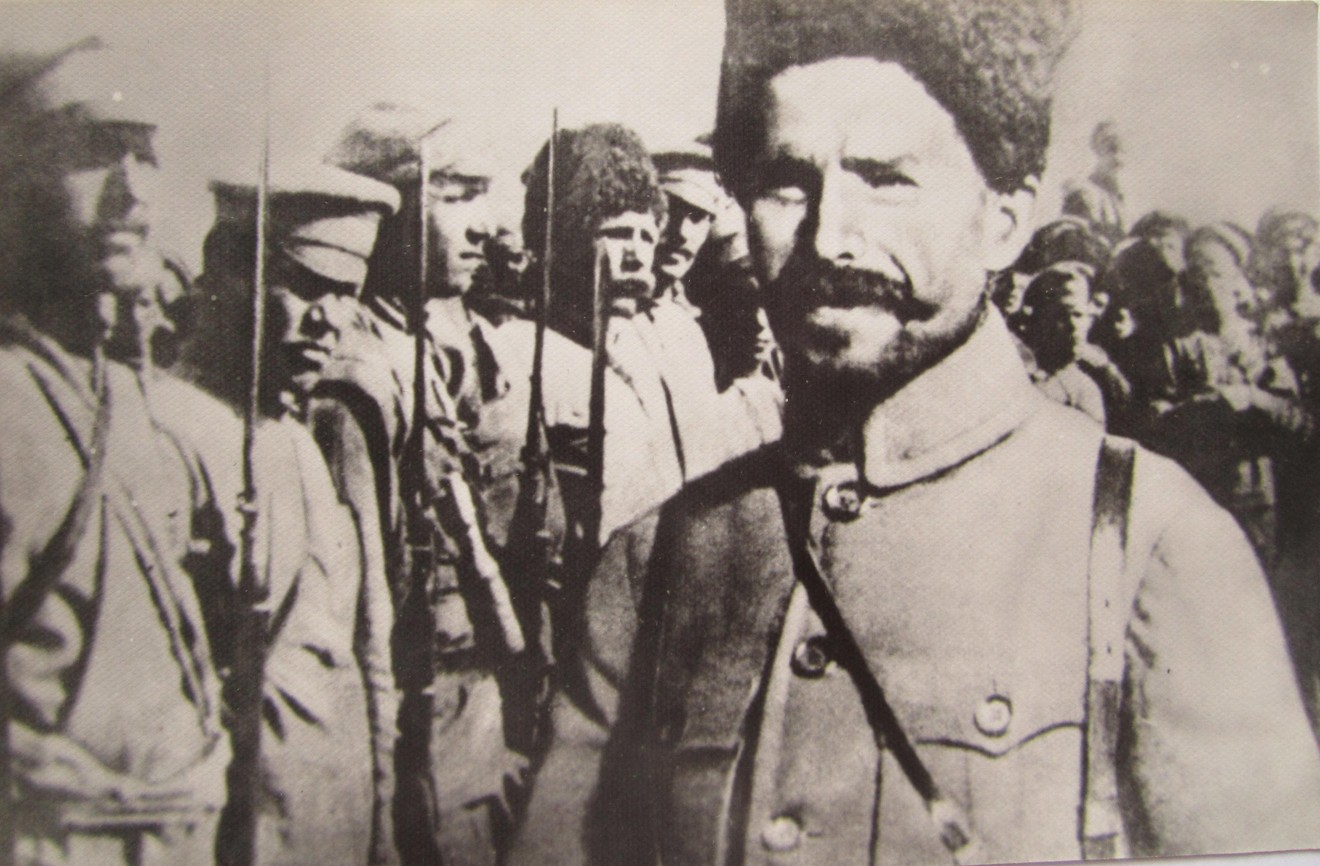

Ковпак и командиры Сумского партизанского соединения. 1943 год. Фото сделано после Карпатского рейда.

В результате в течении 1941 – начала 1942 года партизанское соединение Ковпака рейдовало на территории Сумской области, нигде особо не задерживаясь. Устраивали засады на шоссе, подрывали эшелоны на железной дороге, громили склады и комендатуры. В общем, партизаны развлекались громко, с треском и шумом. Немцы были вынуждены привлечь большие силы для ликвидации отряда Ковпака. Но Дед снова сумел оставить с носом всех оппонентов, разведка отработала на все сто. В результате партизаны, сбив заслоны, прорвались в Брянские леса.

Уже в мае 1942 года все руководство партизанского отряда было представлено к государственным наградам. Ковпак стал Героем Советского Союза и кавалером ордена Ленина, а Семен Руднев и начальник штаба Базыма удостоились ордена «Знак Почета». В том же 1942 году Ковпак, вернувшись из Москвы, где принимал участие в совещании у И.В. Сталина, посвященному партизанскому движению на оккупированных территориях, ушел в крупный рейд на Правобережную Украину.

Автор — Валерий Татаринов

Ссылка на первоисточник

Лихой комдив прожил всего 32 года, но уже при жизни успел стать легендой. А как он погиб — об этом спорят до сих пор.

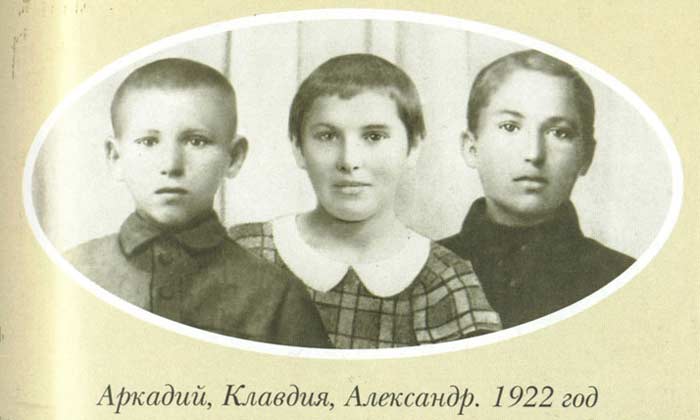

Василий появился на свет в крестьянской многодетной семье. Он был шестым по счёту, недоношенным и слабым, мать боялась, что мальчик долго не проживёт. Но не отчаивалась и выхаживала его как могла: кормила буквально насильно, потом заворачивала в большую меховую отцовскую рукавицу и отогревала на печи. Постепенно Василий окреп.

Когда подрос, родители решили отдать его в семинарию. Но парня не прельщала карьера попа, да и семинарскую учёбу терпеть не мог, поэтому при первой же возможности сбежал и отправился плотничать на Волгу. Когда вернулся домой — женился на дочери священника, видимо, в память о семинарии. Кстати, брак был довольно счастливым вначале — у Чапаева родилось два сына и дочь, и ужасным в конце — жёнушка изменила ему с соседом.

С началом Первой мировой отправился на фронт: там Василий успел закончить унтер-офицерскую школу, получить Георгиевский крест и ранение в бедро. После того, как оклемался, его отправили служить в запасной полк в Николаевске, там он в 1917 году вступил в партию большевиков.

А потом грянула Октябрьская революция. И карьера «Чапая» рванула вверх.

Сначала он организовал отряды Красной Армии в Николаевском уезде, потом его назначили командиром полка, бригады, дивизии. Лихо воевал с уральскими казаками и штурмовал Уфу. А погиб во время диверсионного рейда этих самых уральских казаков — 5 сентября 1919 года. Как он погиб — об этом спорят до сих пор. Впрочем, как и о других моментах из его жизни.

Принято считать, что Чапаев был неграмотным — это ложь. Кроме недолгой учёбы в семинарии, он успел поучиться в военной академии. Там он тоже надолго не задержался, но запомнился: Василий считал преподавателей никчёмными теоретиками и не раз грозился «показать таким генералам, как надо воевать». А когда его пытались спрашивать, например, чем знаменита река Неман, он отвечал: «А вы знаете, чем знаменита речка Солянка? Тем, что я там с казаками воевал!» В общем, учиться ему было откровенно скучно, он не раз говорил, что «боевому человеку не место за партой». Потом вконец разругался с преподавателями и снова отправился воевать — это у него получалось лучше всего.

Чапаев первым из красных командиров пересел с коня на автомобиль. Дело не в том, что «зажрался», а из-за ранения, которое получил во время Первой мировой. Хоть рана и зажила, но Василия Ивановича постоянно мучили боли, вопреки фильмам и анекдотам, он с большим трудом ездил на лошади. Поэтому при первой же возможности пересел на «Форд». За руль посадил водителя, который позже стал шофёром у сестры Владимира Ильича Ленина.

Про первую жену Чапаева уже упоминали — после измены он её послал далеко и надолго и нашёл себе другую женщину. Тут «Чапаю» опять не повезло — эта тоже загуляла с другим. Когда Василий Иванович вернулся ненадолго с фронта и застал «голубков» в постели, то выхватил шашку и хотел зарубить незадачливого любовничка. Но его «благоверная» визжала так громко, что на крики сбежались почти все красные командиры и солдаты Красной Армии, которые были поблизости. Они и утащили Чапаева от греха подальше. Чуть позже дама пришла в себя и «пришла мириться» — а Чапаев велел прогнать её как собаку и больше никогда не пускать к нему в штаб. По воспоминаниям его сослуживцев, женщина затаила злобу на комдива и это именно она сдала его расположение белым.

Дивизия Чапаева оторвалась от тылов и снабжения, была изрядно потрёпана в боях вымотана. Тогда Василий Иванович решил сделать передышку и остановился в районе Лбищенска. Бойцов у него было мало, больше половины из них — больные и раненые. И когда к городу подтянулись мятежные казаки, оборонять его было практически некому. После короткого боя, белые заняли город и начали вырезать красноармейцев.

Как именно погиб Чапаев — неизвестно до сих пор. Есть две версии.

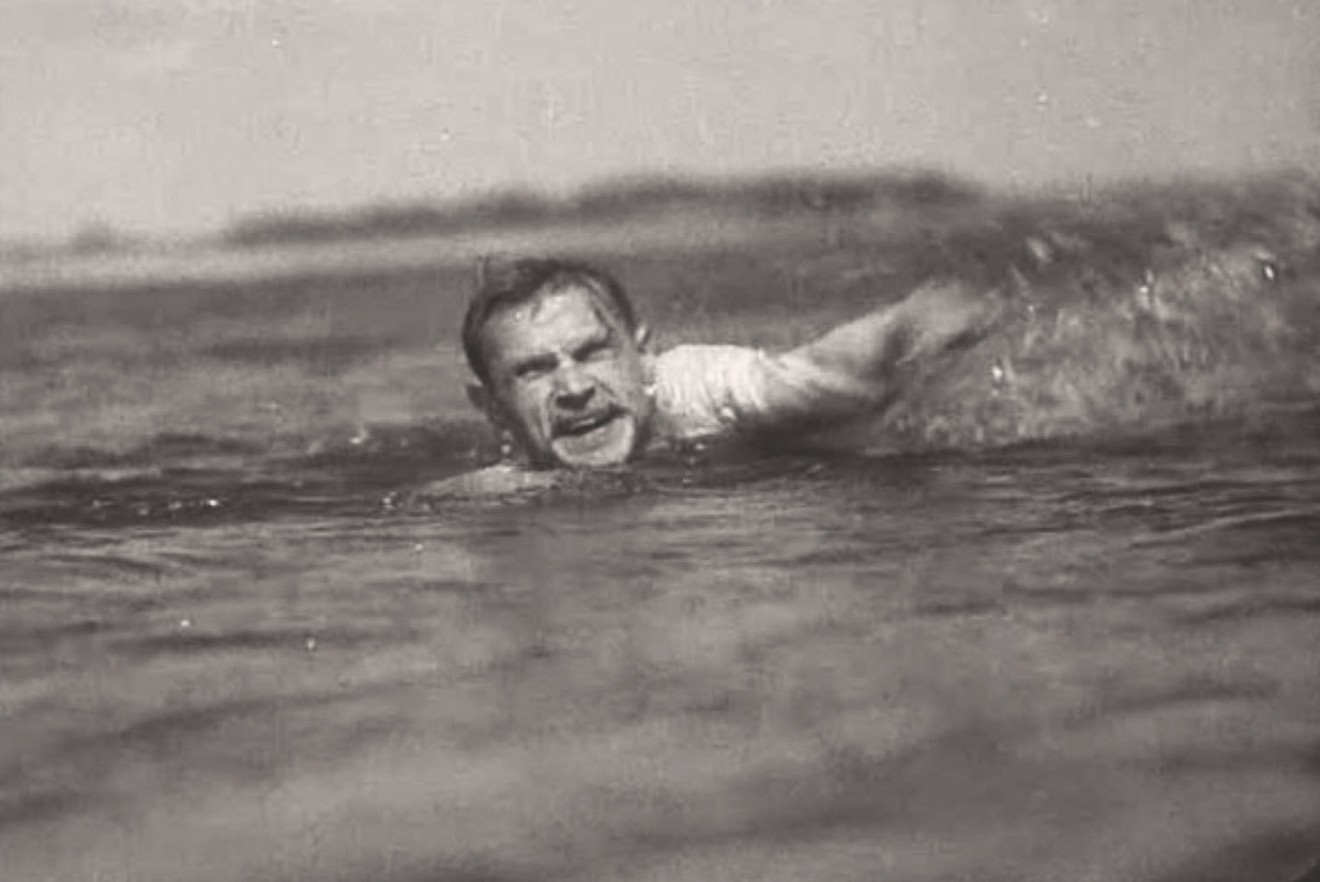

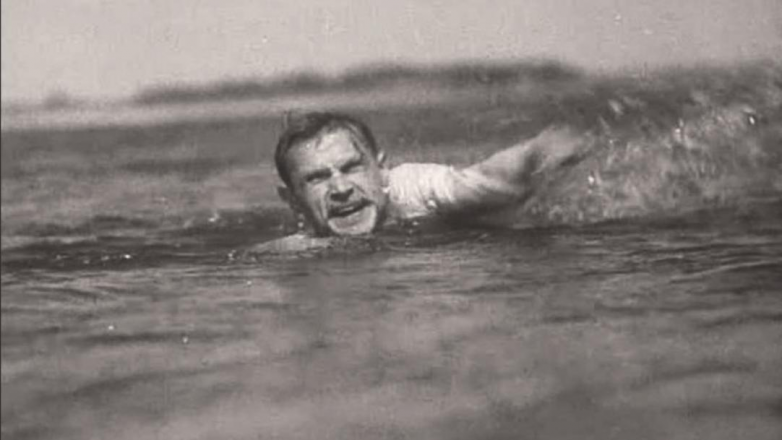

Первая: Василия Ивановича ранили в живот, но его всё же смогли вытащить из боя. В живых осталась всего кучка красноармейцев, но своего командира они не бросили и пытались переправить его через реку Урал на плоту. Во время переправы он и скончался. Труп Чапаева засыпали песком и не оставили никаких опознавательных знаков — чтобы тело легендарного комдива не досталось белым. Позже река изменила русло и могила Василия Ивановича скрылась под водой.

Вторая версия: Чапаева ранили в руку и он утонул, переплывая реку Урал. Эта версия и стала популярной благодаря известному фильму «Чапаев».

А спустя много лет Чапаев стал мифом и героем анекдотов: «Василий Иванович и Петька…» — взять хотя бы анекдот про нюанс. Или «Василий Иванович и Петька спасают галактику». Таких анекдотов тысячи.

Хотя реальная жизнь комдива была далеко не такой весёлой — скорее трагичной и совсем недолгой.

9 февраля 1887 года родился Василий Чапаев — самый знаменитый красный командир времён Гражданской войны. Хотя при жизни он был не очень знаменит и особо не выделялся среди других командиров, после смерти он неожиданно выдвинулся в число главных героев войны. Культ Чапаева достиг в Советском Союзе такого размаха, что складывалось впечатление, будто он был самым успешным и выдающимся полководцем той войны. Вышедший в 30-е годы художественный фильм окончательно закрепил легенду о Чапаеве, а его герои стали настолько популярными, что до сих пор являются действующими лицами множества анекдотов. Петька, Анка и Василий Иванович прочно вошли в советский фольклор, а легенда о них заслонила собой их реальные личности. Лайф выяснил подлинную историю Чапаева и его соратников.

Чепаев

Настоящая фамилия Василия была Чепаев. С этой фамилией он родился, именно так он подписывался, и эта фамилия фигурирует во всех документах того времени. Однако после смерти красного командира его стали именовать уже Чапаевым. Именно так он назван в книге комиссара Фурманова, на базе которой позднее был снят знаменитый советский фильм. Трудно сказать, чем вызвано это изменение фамилии, возможно, это ошибка или невнимательность Фурманова, писавшего книгу, или сознательное искажение. Так или иначе, в историю он вошёл уже под фамилией Чапаев.

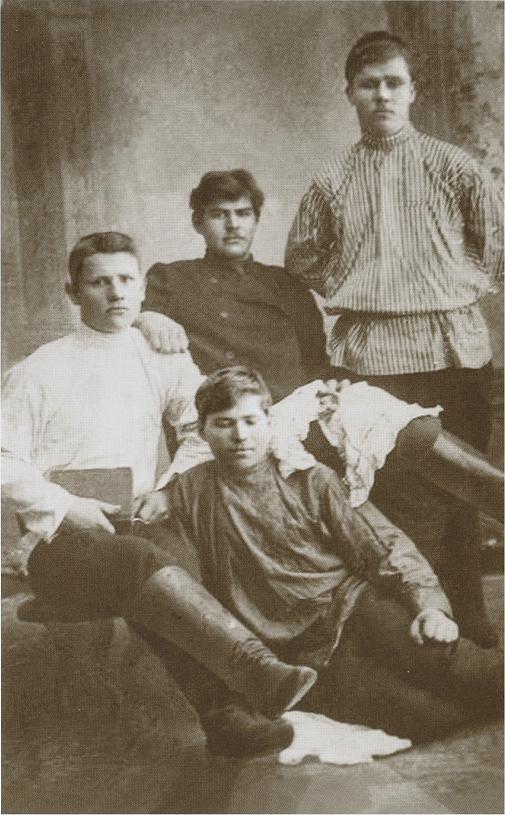

В отличие от многих красных командиров, ещё до революции занимавшихся нелегальной подпольной работой, Чапаев был совершенно благонадёжным человеком. Будучи выходцем из крестьянской семьи, он перебрался в провинциальный городок Мелекесс (ныне переименован в Димитровград), где работал плотником. Революционной деятельностью он не занимался и после призыва на фронт с началом Первой мировой войны был у начальства на очень хорошем счету. Об этом ясно свидетельствуют три (по другим данным, четыре) солдатских Георгиевских креста за храбрость и звание фельдфебеля. Фактически это был максимум, которого можно было достичь, имея за плечами лишь сельскую церковно-приходскую школу, — чтобы стать офицером, надо было учиться дальше.

В годы Первой мировой войны Чапаев служил в 326-м Белгорайском пехотном полку под командованием полковника Николая Чижевского. После революции Чапаев тоже не сразу включился в бурную политическую жизнь, долгое время оставаясь в стороне. Лишь за несколько недель до Октябрьской революции он решил примкнуть к большевикам, благодаря чему был выбран активистами на роль командира запасного пехотного полка, дислоцированного в Николаевске. Вскоре после революции испытывавшие острую нехватку лояльных кадров большевики назначили его военным комиссаром Николаевского уезда. Его задачей было создание первых отрядов будущей РККА в своём регионе.

На фронтах гражданской

Весной 1918 года в нескольких сёлах Николаевского уезда вспыхнуло восстание против советской власти. Чапаев был привлечён к его подавлению. Происходило это так: в село являлся вооружённый отряд во главе с грозным лидером и на село накладывалась контрибуция деньгами и хлебом. Чтобы завоевать симпатии беднейших жителей села, они от выплаты контрибуции избавлялись, кроме того, их активно агитировали вступать в отряд. Так из нескольких разрозненных отрядов, возникших стихийно (фактически автономных, под командованием местных батек-атаманов), собранных по местным сёлам, появилось два полка, сведённых в Пугачёвскую бригаду во главе с Чапаевым. Названа она была в честь Емельяна Пугачёва.

В силу немногочисленности бригада в основном действовала партизанскими методами. Летом 1918 года белые части организованно отступили, оставив Николаевск, который практически без сопротивления был занят бригадой Чапаева и сразу же переименован по этому случаю в Пугачёв.

После этого на базе бригады была сформирована 2-я Николаевская дивизия, в которую свели мобилизованных местных жителей. Командиром был назначен Чапаев, но уже через два месяца он был отозван в Москву в академию Генштаба для повышения квалификации.

Учиться Чапаеву не понравилось, он неоднократно писал письма с просьбой отпустить его из академии. В конце концов он просто уехал из неё в феврале 1919 года, пробыв на учёбе около 4 месяцев. Летом того же года он наконец получает главное назначение, которое и прославило его: он возглавляет 25-ю стрелковую дивизию, позднее названную его именем.

Стоит отметить, что с возникновением советской легенды о Чапаеве появилась тенденция несколько преувеличивать его достижения. Культ Чапаева разросся до такой степени, что могло показаться, будто он едва ли не в одиночку со своей дивизией разгромил войска белых на Восточном фронте. Это, конечно, не так. В частности, взятие Уфы приписывается едва ли не единолично чапаевцам. В действительности в штурме города помимо чапаевской принимали участие ещё три советских дивизии и одна кавалерийская бригада. Однако чапаевцы действительно отличились — они были одной из двух дивизий, которым удалось форсировать реку и занять плацдарм.

Вскоре чапаевцы взяли Лбищенск — небольшой городок неподалёку от Уральска. Именно там через два месяца Чапаев и погибнет.

Чапаевцы

25-я стрелковая дивизия, которой командовал Чапаев, обладала весьма раздутым штатом: в ней числилось более 20 тысяч человек. При этом реально боеспособными были не более 10 тысяч. Остальную половину составляли тыловые и вспомогательные части, не участвовавшие в боях.

Малоизвестный факт: часть чапаевцев через некоторое время после гибели командира участвовала в мятеже против советской власти. После гибели Чапаева часть солдат 25-й дивизии была переведена в 9-ю кавалерийскую дивизию под командованием Сапожкова. Почти все они были крестьянами и остро переживали начавшуюся продразвёрстку, когда специальные отряды полностью реквизировали хлеб у крестьян, и уже не у богатейших, а у всех подряд, обрекая многих на голодную смерть.

Продразвёрстка оказала существенное влияние на рядовой состав РККА, особенно на уроженцев наиболее хлебных регионов, где она была наиболее жестокой. Недовольство политикой большевиков вызвало ряд стихийных протестов. В одном из них, известном как восстание Сапожкова, приняли участие некоторые бывшие чапаевцы. Восстание было быстро подавлено, несколько сотен активных участников расстреляны.

Гибель Чапаева

После занятия Лбищенска дивизия рассредоточилась по окрестным населённым пунктам, а штаб расположился в самом городке. Основные боевые силы находились на удалении в несколько десятков километров от штаба, и отступившие белые части не могли контратаковать из-за значительного превосходства красных. Тогда они задумали глубокий рейд на Лбищенск, выяснив, что там расположился практически неохраняемый штаб дивизии.

Для участия в рейде был сформирован отряд из 1200 казаков. Им предстояло пройти ночью по степи 150 километров (днём местность патрулировали аэропланы), миновать все основные боевые части дивизии и неожиданно атаковать штаб. Возглавил отряд полковник Сладков и его заместитель полковник Бородин.

Почти неделю отряд скрытно добирался до Лбищенска. В окрестностях города ими был захвачен красный обоз, благодаря чему стало известно точное местонахождение штаба Чапаева. Для его захвата был сформирован специальный отряд.

Ранним утром 5 сентября 1919 года казаки ворвались в город. Растерявшиеся солдаты из дивизионной школы, охранявшие штаб, толком не оказывали сопротивления, и отряд продвигался вперёд быстрыми темпами. Красные начали отступать к реке Урал, рассчитывая бежать от казаков. Тем временем Чапаеву удалось улизнуть от взвода, отправленного на его захват: казаки перепутали Чапаева с другим красноармейцем, и командир дивизии, отстреливаясь, смог покинуть ловушку, хотя и получил ранение в руку.

Чапаеву удалось организовать оборону, остановив часть бегущих солдат. Около ста человек с несколькими пулемётами отбили штаб у занявшего его взвода казаков, но к этому времени к штабу подтянулись основные силы отряда, получившие трофейную артиллерию. Под артиллерийским обстрелом оборонять штаб было невозможно, кроме того, в перестрелке Чапаев получил тяжёлое ранение в живот. Командование принял на себя начальник штаба дивизии Новиков, который прикрывал группу венгров, переправлявших раненого Чапаева через реку, для чего они соорудили подобие плота из досок.

Комдива удалось переправить на другой берег, однако в пути он умер от кровопотери. Венгры закопали его прямо на берегу. Во всяком случае, родственники Чапаева придерживались именно этой версии, известной им непосредственно от самих венгров. Но с тех пор река неоднократно меняла русло, и, вероятнее всего, захоронение уже скрыто под водой.

Однако один из немногих уцелевших свидетелей событий, начштаба Новиков, сумевший спрятаться под полом в бане и дождаться прихода красных, утверждал, что отряд белых полностью окружил штаб и перерезал все пути к отступлению, поэтому тело Чапаева надо искать в городе. Однако среди погибших Чапаева так и не нашли.

Ну а по официальной версии, канонизированной в литературе и кино, Чапаев утонул в реке Урал. Этим и объясняется тот факт, что его тело не нашли..

Чапаев и его команда

Благодаря фильму и книге о Чапаеве ординарец Петька, Анка-пулемётчица и комиссар Фурманов стали неотъемлемыми спутниками Чапаева-легенды. При жизни Чапаев не слишком выделялся, и даже книга о нём, хотя и не прошла незамеченной, всё же не вызвала фурор. Настоящей легендой Чапаев стал после выхода фильма о нём в середине 30-х годов. К этому времени усилиями Сталина был создан своеобразный культ мёртвых героев Гражданской войны. Хотя в те времена в достатке было живых участников войны, многие из которых сыграли в ней большую роль, в условиях борьбы за власть создавать им дополнительный ореол славы было неразумно, поэтому в качестве своеобразного противовеса им стали раскручиваться имена погибших командиров: Чапаева, Щорса, Лазо.

Фильм о Чапаеве создавался под личным патронажем Сталина, который курировал даже написание сценария. Так, по его настоянию в фильм была введена романтическая линия Петьки и Анки-пулемётчицы. Кино вождю понравилось, и фильм ждал самый широкий прокат из всех возможных, он шёл в кинотеатрах несколько лет, и не было, пожалуй, ни одного советского человека, который не посмотрел бы фильм хотя бы раз. Фильм изобилует историческими нестыковками: например, в психическую атаку идёт офицерский полк Каппеля (у которого его никогда не было), одетый в униформу марковской дивизии (воевавшей на совсем другом фронте).

Тем не менее именно он закрепил миф о Чапаеве на долгие годы. Лихо рассекающий на коне с шашкой наголо Чапаев тиражировался на миллионах открыток, плакатов и карточек. Но реальный Чапаев из-за ранения руки не мог ездить на коне и всюду перемещался на автомобиле.

Отношения Чапаева и комиссара Фурманова также были далеки от идеальных. Они часто ссорились, Чапаев жаловался на «комиссародержавие», а Фурманов был недоволен тем, что комдив положил глаз на его жену и совершенно не уважает политическую работу партии в армии. Оба неоднократно писали друг на друга жалобы начальству, их отношения трудно охарактеризовать иначе как враждебные. Фурманов негодовал: «Мне противны были ваши грязные ухаживания за моей женой. Я всё знаю, у меня документы имеются в руках, где вы изливаете свою любовь и хамскую нежность».

В результате именно это и спасло жизнь Фурманову. За месяц до гибели штаба в Лбищенске его перевели в Туркестан после очередной жалобы, а новым комиссаром дивизии стал Павел Батурин, погибший вместе со всеми 5 сентября 1919 года.

Фурманов прослужил рядом с Чапаевым всего четыре месяца, но это не помешало ему написать целую книгу, в которой реальный Чапаев был превращён в могучий мифологический образ полководца «от сохи», который университетов не кончал, но любого образованного генерала разобьёт.

К слову, сам Фурманов не был таким уж убеждённым большевиком: до революции он примыкал к анархистам и к большевикам перебежал только в середине 1918 года, когда те начали преследовать анархистов, и он вовремя сориентировался в политической обстановке и сменил лагерь. Также стоит отметить, что Фурманов не только превратил Чепаева в Чапаева, но и изменил свою фамилию (в годы войны он носил фамилию Фурман, именно так он именуется во всех документах того времени). Занявшись писательским ремеслом, он русифицировал свою фамилию.

Фурманов умер от менингита через три года после выхода книги и так и не увидел триумфального шествия Чапаева по Советскому Союзу.

Петька также имел вполне реального прототипа — Петра Исаева, в прошлом старшего унтер-офицера музыкантской команды императорской армии. В реальности Петька был не простоватым ординарцем, а командиром батальона связи. В то время связисты были на особом счету и являлись своеобразной элитой в связи с тем, что уровень их знаний был недоступен малограмотным пехотинцам.

С его гибелью также нет ясности: по одной версии, он застрелился в день гибели штаба, чтобы не попасть в плен, по другой — погиб в бою, по третьей — покончил с собой через год после гибели Чапаева, на его поминках. Наиболее вероятной версией является вторая.

Анка-пулёметчица является полностью вымышленным персонажем. В Чапаевской дивизии никогда не было такой девушки, отсутствует она и в оригинальном романе Фурманова. В фильме она появилась по настоянию Сталина, который требовал отразить героическую роль женщин в Гражданской войне, а кроме того, добавить романтическую линию. В качестве прототипа героини иногда называют Анну Стешенко, жену комиссара Фурманова, но она работала в культпросвете дивизии и никогда не принимала участия в боевых действиях. Также иногда упоминается некая санитарка Мария Сидорова, подносившая патроны пулемётчикам, и будто бы даже из пулемёта стрелявшая, но это тоже сомнительно.

Посмертная слава

Через полтора десятилетия после своей смерти Чапаев обрёл такую славу, что по количеству объектов, названных в его честь, встал в один ряд с самыми высокопоставленными деятелями партии. В 1941 году популярного советского героя воскресили ради нужд пропаганды, сняв короткий ролик о том, как Чапаев доплыл до берега и призывал всех на фронт бить немцев. До сих пор он остаётся самым узнаваемым персонажем Гражданской войны, даже несмотря на распад СССР.

24 октября 2022История

Чапаев был внебрачным сыном губернаторской дочки и бродячего артиста-цыгана? Троцкий хотел его расстрелять, а Сталин, наоборот, обожал? Чапаев на самом деле не погиб и до конца своих дней работал плотником? В новом выпуске рубрики рассказываем о легендарном командире Красной армии

Легенда 1. Чапаева и Петьки на самом деле не существовало: они персонажи книги

Вердикт: это неправда.

Славу Чапаеву принес Дмитрий Фурманов, автор романа о легендарном начдиве (начальнике дивизии). Они были знакомы лично: будущий писатель несколько месяцев служил комиссаром 25-й стрелковой дивизии, которой командовал Чапаев. Пережитые ими вместе события и стали основой для романа, опубликованного в 1923 году. Фурманов долго колебался между подробной реконструкцией событий и полной свободой воображения. Он все-таки склонялся к тому, чтобы изобразить начдива «действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой» Д. Фурманов. Собрание сочинений. Т. 4. Дневники. Литературные записи. Письма. М., 1961.. Фурманов писал, что многое в романе является вымыслом, но для него «главное, чтобы характерная личность, основная верность исторической личности была соблюдена, а детали значения совершенно не имеют» Там же. . Другие персонажи, которые на момент написания романа были живы, в том числе и сам Фурманов, даны под чужими именами.

Петька Исаев тоже существовал. В книге ему чуть меньше 26–28 лет. В легендарном фильме братьев Васильевых Братья Васильевы — творческий псевдоним режиссерского дуэта однофамильцев Георгия Николаевича Васильева и Сергея Дмитриевича Васильева. он и вовсе простоватый юноша. На самом деле Петька был на девять лет младше Чапаева. По другим данным, разница в возрасте была даже меньше. В царской армии Исаев дослужился до унтер-офицера, а в период Гражданской войны был назначен инструктором для поручений и начальником связи 25-й дивизии. Он много раз участвовал в боях, возглавлял части и подразделения дивизии и был награжден орденом Красного Знамени. По наиболее достоверной версии, Петр Исаев погиб в бою вместе с Чапаевым.

А вот образ Анки-пулеметчицы впервые появился в фильме: в романе Фурманова ее сюжетной линии нет. Есть версия, что персонаж женщины-красноармейки ввели в сценарий по распоряжению Сталина. Однако она не слишком достоверна, потому что исходит от дочери Чапаева Клавдии, рассказавшей об этом только в 1990-е годы. Сами режиссеры утверждали, что при работе над сценарием во множестве документов и мемуаров им встречались упоминания о женщинах, добровольно пошедших в Красную армию. Тогда и появилась идея ввести женский персонаж. Основным прототипом Анки считается Мария Попова, санитарка 25-й дивизии, которая однажды в бою под Самарой заменила убитого пулеметчика. Этот небольшой эпизод и послужил основой для сюжета. Впрочем, сама Попова считала образ Анки собирательным и называла сразу нескольких однополчанок, воевавших наравне с мужчинами.

Легенда 2. Чапаев был внебрачным сыном губернаторской дочки и бродячего артиста-цыгана

Вердикт: это неправда.

Автором этой легенды вольно или невольно стал Дмитрий Фурманов. В некрологе на смерть начдива он писал:

«Чапаев — сын артиста-цыгана и дочери казанского губернатора, фамилию которого не помню. Когда девушка, губернаторская дочь, забеременела, цыган бросил ее и скрылся бесследно; губернатора в то время уже не было в живых. Девушка пришла с повинною к матери. Та после строгого выговора приняла ее обратно и поселила у себя в доме. При родах губернаторская дочка умерла. Ее матушка губернаторша, не пожелав воспитывать „незаконного“ внука, отдала его на воспитание брату своего кучера» Боевой путь Чапаева // Красный архив. Т. 6. 1939..

При этом Фурманов признавал, что сообщил лишь то, что рассказывал ему сам начдив. То ли Чапаев хотел пошутить над комиссаром, то ли стремился сделать свою нехитрую биографию более драматичной, то ли сам верил в эту водевильную историю своего происхождения. Так или иначе, подробные исследования родословной Чапаева, прослеженной до конца XVIII века, доказывают, что там не было ни цыган, ни губернаторской дочери, ни даже кучеров. Согласно документам, будущий командир Красной армии происходил из крестьян и родился в деревне Будайка Чебоксарского уезда. В этой части биографии начдива не осталось белых пятен.

Легенда 3. Чапаев был совершенно безграмотным

Вердикт: это неправда.

Василий Чапаев проучился в четырехгодичной церковно-приходской школе чуть меньше трех лет. Хотя он не окончил полный курс, можно предположить, что базовые навыки чтения, письма и арифметики будущий начдив получил. Тем более что в 1915 году, после мобилизации, его зачислили в учебную команду 326-го Белгорайского полка, где готовились унтер-офицеры. Туда брали наиболее дисциплинированных и только грамотных солдат.

Как пишут мемуаристы, Чапаев сожалел о том, что ему не хватало общеобразовательной подготовки. Он стремился наверстать упущенное и незадолго до революции за короткое время прочитал множество книг — главным образом о подвигах выдающихся полководцев. Не случайно в декабре 1918 года в своей анкете при поступлении в Академию Генерального штаба РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) в графе «Образование» Чапаев написал: «Самоучка» Легендарный начдив. Сборник документов. М., 1974.. Военное учебное заведение он очень скоро бросил, в том числе из-за своей слабой общей подготовки. До конца жизни Василий Чапаев писал медленно, выводя каждую букву, с большим количеством орфографических ошибок и без знаков препинания.

Легенда 4. До начала Первой мировой войны Чапаев бродяжничал

Вердикт: скорее всего, это неправда.

Насчет юности Чапаева существует множество разночтений. К этому периоду относят несколько иногда не совпадающих профессий, которые будущий красный командир успел попробовать до призыва на военную службу в 1908 году. Указывается, что он побывал мальчиком на побегушках в торговой лавке, половым (то есть официантом) в трактире, пастухом, учеником в столярных мастерских, в качестве плотника с отцом и братьями работал по найму, кочуя по Волге и заволжским степям.

Есть упоминание и о более экстравагантном периоде его биографии. Дмитрий Фурманов записал в дневнике со слов Чапаева:

«Лет в 18 в течение двух лет был шарманщиком. Тогда у него была девушка Настя, плясунья и певунья, с которой он жил вплоть до самой солдатчины» Д. Фурманов. Собрание сочинений. Т. 4. Дневники. Литературные записи. Письма. М., 1961..

Похожую историю передавал Иван Кутяков, служивший под началом легендарного командира. Правда, там уже сам юный Чапаев пел под музыку шарманщика, бродя по городам Волги. Обе эти истории основаны на рассказе самого Чапаева. Однако существуют многочисленные свидетельства о том, что начдив любил или приукрасить свою биографию, или вовсе рассказать что-то фантастическое. При проверке эти истории не находят документального подтверждения, как, например, в случае с происхождением. Вероятно, и здесь перед нами небылица.

Легенда 5. Чапаев был анархистом

Вердикт: это не совсем правда.

Это утверждение тоже известно от мемуаристов, пересказывавших слова начдива. Однако вспоминали об этом не только Фурманов и Кутяков, но и несколько бывших партийных работников города Николаевска, где Чапаев служил. Согласно этим свидетельствам, после Февраля 1917 года он успел побывать кадетом Партия конституционных демократов (сокращенно «к. д.») — российская либеральная партия начала XX века., эсером и анархистом. В романе Фурманова начдив так объяснял свою логику:

«Побыл с есерами и на собрания ихние хаживал — и тут услышал анархистов. Вот оно, думаю, дело-то где! Люди зараз всего достигают, и стеснения притом же нет никакого — каждому своя воля…» Д. Фурманов. Чапаев. М., 1987.

Так что, если писатель передал верно хотя бы суть этой мысли, Чапаев глубоко не разбирался в политических программах и вряд ли был идейным анархистом. Кроме того, документального подтверждения принадлежности Чапаева к Саратовской революционной группе анархистов-коммунистов нет. Анархисты, как правило, вообще не требовали формального вступления в свои ряды. Вполне возможно, что Чапаев какое-то время мог считать себя их сторонником, но официально не входил ни в какую политическую организацию до перевода в Николаевск, где он стал большевиком. Косвенным подтверждением этого служит анкета, заполненная им при поступлении в Академию Генерального штаба РККА. В графе о политической принадлежности Чапаев написал только, что с 28 сентября 1917 года числится большевиком.

Легенда 6. Чапаев запрещал своим бойцам причинять вред местному населению

Вердикт: это только отчасти правда.

Действительно, есть ряд свидетельств о том, что Чапаев не поощрял мародерство и расправы над гражданским населением. Так, в ноябре 1918 года перед наступлением на Уральск начдив выпустил приказ:

«Но, товарищи, вы должны проявить величайшую сдержанность и благородство при вступлении в город, как честные борцы за святое дело освобождения родных братьев — трудовых казаков, рабочих и крестьян… При вступлении в город не должно быть никаких насилий, никаких грабежей и никакого хулиганства с нашей стороны» Легендарный начдив. Сборник документов. М., 1974..

Часто цитируются и слова Чапаева, произнесенные на митинге. Их записал в дневнике Фурманов:

«Товарищи, я не потерплю того, что происходит, я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже… А попадусь я — стреляй меня, не жалей Чапаева» Д. Фурманов. Собрание сочинений. Т. 4. Дневники. Литературные записи. Письма. М., 1961..

Правда, дальше следовал пассаж о том, что все награбленное следует передавать командиру, который его продаст, а деньги положит в полковую кассу. В сущности, это было скорее поддержанием дисциплины, нежели заботой о местном населении.

Надо иметь в виду, что в январе — марте 1918 года отряды под руководством Чапаева занимались изъятием «излишков» хлеба в Николаевском уезде и подавляли «кулацкие мятежи», то есть восстания крестьян, недовольных агрессивной продовольственной политикой большевиков. Организаторов таких мятежей расстреливали, арестовывали или пороли, а у «сельской буржуазии» конфисковывали хлеб. Николаевские отряды стали основой подразделений Красной армии, которыми командовал Чапаев.

Неудивительно, что позже плохо дисциплинированные, «партизанские», части Чапаева имели у красного командования дурную репутацию. Согласно записям адъютанта 4-й армии за сентябрь 1918 года, чапаевцы «прославились» тем, что терроризировали население, безвозмездно забирали продовольствие, фураж (то есть корм для лошадей) и прочее, чем вызывали у народа недовольство Красной армией. Может быть, здесь есть преувеличение, но сам Чапаев знал, что за его дивизией «целые обозы тянутся с ненужным имуществом: роялями, пианино, граммофонами, кроватями, матрацами и другими» А. В. Чапаев, К. В. Чапаева, Я. А. Володихин. Василий Иванович Чапаев: Очерк жизни и боевой деятельности. Чебоксары, 1987.. Таким образом, если начдив и был против мародерства, он мало что мог или хотел сделать для его пресечения.

Легенда 7. Чапаев всегда был «впереди на лихом коне»

Вердикт: это не совсем правда.

Чапаев никогда не командовал кавалерийскими частями. Его военный опыт был исключительно пехотным. По многочисленным свидетельствам, начдив умел ездить верхом и действительно часто находился на передовых позициях. Однако, получив в командование дивизию, Чапаев стал чаще передвигаться по полю боя и при переходах на мотоцикле с коляской или на автомобиле. В рапортах военному начальству он неоднократно требовал подобный транспорт, ссылаясь на свои ранения, затруднявшие ему управление лошадью. Некоторое время при штабе дивизии находился тяжелый «Паккард» Packard — американская марка легковых автомобилей, существовавшая в 1899–1958 годах., замененный позже на более маневренный и проходимый «Форд».

Легенда 8. Чапаев уничтожил войска Колчака

Вердикт: это неправда.

Известность Василия Чапаева непропорциональна его влиянию на ход Гражданской войны. Он командовал сначала небольшими отрядами, затем полками, а потом бригадами и дивизиями. Это действительно крупные воинские соединения, но они выполняют тактические, а не стратегические задачи. Подразделения под командованием Чапаева отличились, к примеру, в ходе важных Бугурусланской и Белебейской операций, взятия Уфы и при деблокировании Уральска. Однако они вряд ли являлись решающими для разгрома белых на востоке. Борьба за Урал и Сибирь против войск Колчака продолжалась и после смерти начдива — до января 1920 года.

Большую часть службы в Красной армии Чапаев воевал против Народной армии КОМУЧа КОМУЧ — Комитет членов Всероссийского учредительного собрания в Самаре, одно из первых антибольшевистских правительств., Чехословацкого корпуса и белой Уральской казачьей армии. И только последняя с декабря 1918 года находилась под формальным командованием Колчака. Против Русской армии адмирала Колчака 25-я дивизия сражалась в апреле — июне 1919 года. При этом даже со знаменитыми каппелевцами Каппелевцы — общее название военнослужащих воинских частей Народной армии КОМУЧа, а затем белой армии Восточного фронта, сражавшихся под командованием Владимира Оскаровича Каппеля. из фильма, шедшими в психическую атаку Психическая атака — наступательный тактический прием, при котором атакующая сторона предпринимает фронтальную атаку плотным строем без огневой поддержки и без какой-либо маскировки. Такая атака рассчитана на устрашение, подавление воли и морально-психологического состояния обороняющихся., Чапаев не встречался. Хотя армейская группа под командованием Владимира Каппеля действовала против войск Красной армии при их наступлении на Уфу, она находилась южнее района действия чапаевской дивизии.

Легенда 9. Троцкий хотел расстрелять Чапаева

Вердикт: это неправда.

Версию о стремлении Льва Троцкого, народного комиссара по военным делам, избавиться от популярного красного командира впервые озвучил в 1936 году Иван Кутяков, соратник Чапаева. Нужно иметь в виду, что он писал свою книгу в сталинский период, когда имя Троцкого могло упоминаться исключительно в негативном ключе.

20 сентября 1918 года Троцкий прибыл в штаб 4-й армии в Николаевск и провел смотр полков под командованием командира бригады Василия Чапаева. По Кутякову, целью визита было наведение порядка, а также расправа над плохо подчиняющимися воинскими частями и лично над их командиром. Однако в архивах нашли записки адъютанта 4-й армии, подробно задокументировавшего приезд Троцкого. Никакие репрессии против красноармейцев в ходе визита не обсуждались. Наоборот, в ответ на жалобы о плохом снабжении Троцкий распорядился обеспечить пополнение людьми, выделить снаряжение и технику.

Визит наркома в Николаевск запечатлен также в кинохронике. Чапаева и Троцкого заснял кинооператор Петр Ермолов, объезжавший участки фронтов Гражданской войны, где готовились крупные наступления Красной армии. Очевидно, и сам приезд, и его съемка имели пропагандистские цели. Судя по архивным кадрам, визит прошел в благожелательной атмосфере, смотр войск провели успешно. Красноармейцы с восторгом встречали речь наркома, некоторые из них получили из его рук награды. На пленке есть идеалистические кадры, где Троцкий в окружении командного состава Николаевской дивизии с аппетитом ест арбуз. В общем, совсем не похоже на карательную операцию.

Благожелательно нарком был настроен и в отношении лично Чапаева. Он наградил командира бригады золотыми часами и поручил ему руководство вновь формируемой 2-й Николаевской дивизией. Троцкий также удовлетворил ходатайство Чапаева о переименовании двух отличившихся полков в Пугачевский и Разинский. В октябре — ноябре 1918 года, во время конфликта с командующим армией Тихоном Хвесиным из-за плохого снабжения дивизии, Чапаев неоднократно направлял жалобы непосредственно Троцкому. Когда Революционный военный совет 4-й армии принял решение об отстранении начдива от должности и предании его суду, по личному распоряжению наркома тот был откомандирован в Академию Генерального штаба, а Хвесин переведен на другую должность. В сложившейся ситуации, когда каждый грамотный командир был на счету, такое решение следует признать компромиссным. Возможностью арестовать Чапаева в Москве Троцкий не воспользовался, а позже никак не мешал его назначению начальником 25-й дивизии.

Сталин. Вождь и страна

Историк Олег Хлевнюк — о том, как советский диктатор управлял государством

Легенда 10. А Сталин его обожал

Вердикт: это правда.

Только не реального Василия Чапаева, а его кинематографический образ. За день до официальной премьеры фильма братьев Васильевых, 4 ноября 1934 года, ленту показали Сталину и Ворошилову. Согласно записям, которые велись на подобных кинопоказах в Кремле, когда фильм закончился, генеральный секретарь поднялся и сказал:

«Здорово, умно и тактично сделано. Хорош и Чапаев, и Фурманов, и Петька. Фильм будет иметь большое воспитательное значение. Он — хороший подарок к празднику» Кремлевский кинотеатр. 1928–1953: Документы. М., 2005..

За следующие полтора года Сталин посмотрел эту картину 38 раз. В декабре 1934 года на очередном сеансе он заявил, что «кинематографисты всех республик должны подтягиваться к таким фильмам, как „Чапаев“» Там же. . Несомненно, лента братьев Васильевых стала его любимым фильмом. Приветствуя работников советской кинематографии в день пятнадцатилетия отрасли, Сталин писал:

«Советская власть ждет от вас новых успехов — новых фильмов, прославляющих, подобно „Чапаеву“, величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, мобилизующих на выполнение новых задач и напоминающих как о достижениях, так и о трудностях социалистической стройки» Партия о кино. Сборник материалов. М., 1939..

То есть фильм о красном командире Сталин ставил выше всего снятого на эту тему раньше — например, «Октября» Сергея Эйзенштейна или «Арсенала» Александра Довженко.

Вся история советского кино с 1917 по 1991 год в одной таблице

Приключения «важнейшего из искусств» в СССР — главные события, герои и фильмы

Легенда 11. Чапаева предала жена

Вердикт: это неправда.

Автором этой легенды является дочь легендарного командира Клавдия Чапаева. В 1990-е годы она стала рассказывать о том, что начдив узнал об измене Пелагеи Камешкерцевой, которая не была законной женой Чапаева, но воспитывала его детей от первого брака. Та отправилась к Чапаеву мириться, но он отказался с ней разговаривать. Женщина якобы решила отомстить и сообщила белым о его местонахождении.

На самом деле рейду казачьего отряда на штаб 25-й дивизии предшествовала серьезная подготовка. Белые перехватили донесения красного командования, указывавшие на расположение штаба Чапаева, а пленный красноармеец согласился показать путь, минующий дозоры. Трагической развязке способствовали недостаточное военное прикрытие штаба и слабая разведка. Все эти установленные историками факторы делают версию дочери Чапаева, не скрывавшей свою нелюбовь к мачехе, совершенно несостоятельной.

Легенда 12. Чапаев не погиб и до конца своих дней работал плотником

Вердикт: это неправда.

Легенды о Василии Чапаеве стали слагаться еще при его жизни: например, многие верили, что он заговорен от смерти. Трагическая гибель начдива получила самое широкое распространение в народном творчестве. В конце 1930-х — 1940-х годах в ходе фольклорных экспедиций в Поволжье и на Урал выявили целый цикл сказов и сказок, утверждающих, что Чапаев выжил или даже обрел бессмертие, чтобы вернуться в трудную для народа минуту. Неудивительно, что в начале Великой Отечественной войны вышел короткометражный фильм «Чапаев с нами». На экране происходит чудо: Чапаев, которого играет тот же актер, что и в фильме братьев Васильевых, переплывает Урал и попадает в лето 1941 года. Затем он произносит патриотическую речь перед красноармейцами, заканчивая ее словами: «И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами! Вперед!»

Чапаев погиб молодым, на пике своей славы и при неясных обстоятельствах. Как часто бывает в подобных случаях, возникла плодотворная почва для спекуляций. В смерть своего товарища долгое время отказывался верить и Дмитрий Фурманов. Он даже успел опубликовать статью, в которой опровергал слухи о гибели Чапаева. Время шло, приходили новые известия, и Фурманов был вынужден написать некролог. Семья погибшего красного командира на протяжении многих лет получала письма от людей, называвших себя «чудом спасшимся» Василием Чапаевым. Эти сведения даже якобы проверялись, но каждый раз речь шла о самозванце.

Легенда 13. Чапаев утонул, переплывая Урал

Вердикт: скорее всего, это правда.

В начале сентября 1919 года сводный отряд уральских казаков под командованием полковника Тимофея Сладкова проник в тыл чапаевских войск и на рассвете 5 сентября атаковал штаб 25-й дивизии в Лбищенске. Красные были оттеснены к реке Урал. Василий Чапаев, по многочисленным свидетельствам, пытался организовать сопротивление, но получил тяжелые ранения. Уцелевшие красноармейцы, которые бросились в реку и смогли ее переплыть, рассказывали, что последний раз видели своего командира на крутом обрыве. Согласно донесению нового комиссара дивизии, после освобождения Лбищенска тело Чапаева не нашли ни среди погибших в бою, ни среди расстрелянных. Со слов спасшихся чапаевцев и пленных казаков установилось мнение, что начдив погиб, переправляясь, как и другие, через реку вплавь.

Бытует версия о том, что тяжело раненного Чапаева положили на импровизированный плот и переправили через Урал. Однако к этому моменту начдив уже скончался, и его похоронили где-то на берегу. Встречаются и версии, что Чапаев был убит на одной или другой стороне реки. Однако все эти свидетельства возникли намного позже и поэтому менее достоверны.

Легенда 14. После смерти Чапаева его солдаты подняли мятеж против советской власти

Вердикт: это правда.

Это действительно так. Впрочем, прямой связи между смертью командира и восстанием нет: между этими событиями прошло много времени. Оправившись после тяжелых потерь в Лбищенске, 25-я дивизия продолжила борьбу против казачьей Уральской армии, а затем в 1920 году была переброшена на фронт Советско-польской войны. В то же время в Самарской губернии бывшему красному партизану Александру Сапожкову поручили сформировать кавалерийскую дивизию, в состав которой вошли в том числе бывшие бойцы 25-й Чапаевской дивизии с основным ядром из уроженцев Новоузенского уезда. 14 июля 1920 года Сапожков объявил о переименовании дивизии в «Армию Правды» и поднял восстание против советской власти. Его активными помощниками, согласно расследованию, оказались Федор Зубарев и Иван Плясунков, когда-то командовавшие бригадами у Чапаева. Плясункова даже специально отправили в родной для его прежнего командира Пугачевский (бывший Николаевский) уезд, чтобы там он сформировал еще одну дивизию восставших. Согласно документам «Армии Правды», выступление было направлено против засилья бывших генералов в штабах Красной армии и оторванности представителей советской власти от простого народа («обуржуазились»). Кроме того, мятежники требовали перевыборов Советов на демократических началах и упразднения жесткой продовольственной политики. В «Армию Правды» активно стекалось местное население. Выступление подавили крупными силами Красной армии почти через три месяца после его начала.

еще на фактчек

10 самых популярных легенд о Распутине

Мог предсказывать будущее и был черным магом? Он правда устраивал при дворе оргии?

9 самых популярных легенд об Александре III

Плохо говорил по-русски, но при этом ввел русский стиль? Был так силен, что смог удержать крышу поезда?

12 самых популярных легенд об Александре II

Либерал? Обладатель самых шикарных бакенбард? Собаковод?

14 самых популярных легенд о Блоке

Алкоголик? Безумец? Жил вместе с женой и ее любовником?

14 самых популярных легенд о Бетховене

Был глухим? Несчастлив в любви? Его музыку никто не слушал?

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Архив

Василий Чапаев — биография, новости, личная жизнь

Василий Чапаев

Василий Иванович Чапаев (подписывался как Чепаев). Родился 28 января (9 февраля) 1887 года в деревне Будайка, Чебоксарский уезд, Казанская губерния — погиб 5 сентября 1919 года под Лбищенском, Уральская область. Легендарный начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны.

Василий Чапаев родился 28 января (9 февраля) 1887 года в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. Предки Чапаевых жили там с давних времен. Будайка, как и некоторые другие соседние русские селенья, возникла возле города Чебоксары, заложенного по указанию царя Ивана Грозного в 1555 году на месте древнего чувашского поселения.

Отец — Иван Степанович, по национальности — эрзя. Принадлежал к самым бедным будайским крестьянам.

Мать Екатерина Семеновна — русско-чувашского происхождения.

Позднее родной брат Чапаева — Михаил Иванович — рассказывал о происхождении их фамилииследующее: «Дед Василия Ивановича — Степан Гаврилович в документах писался Гавриловым. В 1882 или 1883 году Степан Гаврилович с товарищами подрядились грузить брёвна. В артель к ним попросился босяк Веньяминов. Его приняли. Старшим в артели был Степан Гаврилович. Как старший он обычно выкрикивал товарищам по работе: — Чепай, чепай! (Цепай, цепай, что значит «бери, бери»).

Когда кончили работу подрядчик не сразу отдал деньги за работу. Деньги должен был получить и раздать как старший Степан Гаврилович. Старик долго ходил за деньгами. Веньяминов бегал по пристани, искал Степана. Забыв его имя, он спрашивал всех:

— Не видели ли грязевского (Грязево — другое название деревни Будайка) старика, красивого, кудрявого, всё говорит «чапай»?

— Он, Чапай, не отдаст тебе денег, — подшучивали над Веньяминовым. Потом, когда дед получил заработанные деньги, он разыскал Веньяминова, отдал ему заработок, угостил его.

А кличка «Чапай» так и осталась за Степаном. За потомками же закрепилось прозвище «Чапаевы», затем ставшее официальной фамилией».

Некоторое время спустя, в поисках лучшей доли, семья Чапаевых переселилась в село Балаково Николаевского уезда Самарской губернии. Иван Степанович определил сына в местную церковно-приходскую школу, меценатом которой был его зажиточный двоюродный брат. В семье Чапаевых уже были священники, и родители хотели, чтобы и Василий стал священнослужителем, но жизнь распорядилась иначе.

Осенью 1908 года Василий был призван на службу в армию и направлен в Киев. Но уже весной следующего года, по неизвестным причинам, Чапаева уволили из армии в запас и перевели в ратники ополчения первого разряда. По официальной версии, по болезни. Версия о его политической неблагонадежности, из-за которой он был переведен в ратники, ничем не подтверждается.

До Мировой войны в кадровой армии не служил. Работал плотником.

C 1912 по 1914 год Чапаев с семьёй жил в городе Мелекесс (ныне Димитровград Ульяновской области). С началом войны, 20 сентября 1914 года, Чапаев был призван на военную службу и направлен в 159-й запасной пехотный полк в город Аткарск.

На фронт Чапаев попал в январе 1915 года. Воевал в 326-м Белгорайском пехотном полку 82-й пехотной дивизии в 9 армии Юго-Западного фронта на Волыни и в Галиции. Был ранен. В июле 1915 года закончил учебную команду, получил звание младшего унтер-офицера, а в октябре — старшего. Войну закончил в чине фельдфебеля. За проявленную храбрость был награждён Георгиевской медалью и солдатскими Георгиевскими крестами трёх степеней.

Февральскую революцию встретил в госпитале в Саратове. 28 сентября 1917 года вступил в РСДРП(б). Был избран командиром 138 пехотного запасного полка, стоявшего в Николаевске. 18 декабря уездным съездом Советов избран военным комиссаром Николаевского уезда. В этой должности руководил разгоном Николаевского уездного земства. Организовал уездную Красную гвардию из 14 отрядов.

Участвовал в походе против генерала Каледина (под Царицыном), затем (весной 1918 года) в походе Особой армии на Уральск. По его инициативе 25 мая принято решение о реорганизации отрядов Красной гвардии в два полка Красной армии: им. Степана Разина и им. Пугачева, объединённых в Пугачевскую бригаду под командованием Чапаева.

В дальнейшем участвовал в боях с чехословаками и Народной армией, у которых отбил Николаевск, переименованный в честь бригады в Пугачев.

19 сентября 1918 года назначен командиром 2-й Николаевской дивизии.

С ноября 1918 по февраль 1919 — в академии Генерального штаба. Затем — комиссар внутренних дел Николаевского уезда.

С мая 1919 года — комбриг Особой Александрово-Гайской бригады, с июня — начальник 25-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Бугульминской и Белебеевской операциях против армии Колчака.

Под руководством Чапаева эта дивизия 9 июня 1919 года заняла Уфу, а 11 июля — Уральск.

Во время взятия Уфы Чапаев был ранен в голову очередью из авиапулемёта.

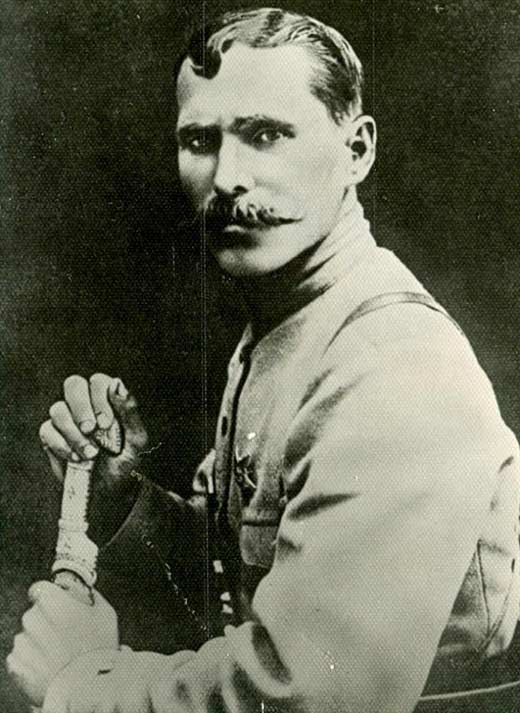

Внешность Василия Чапаева

Начальник штаба 4-й армии Федор Новицкий описал Чапаева так: «В кабинет медленно и очень почтительно вошел человек лет тридцати, среднего роста, худощавый, гладко выбритый и с аккуратной прической. Одет Чапаев был не только опрятно, но и изысканно: великолепно сшитая шинель из добротного материала, серая мерлушковая папаха с золотым позументом поверху, щегольские оленьи сапоги-бурки мехом наружу. На нем была кавказского образца шашка, богато отделанная серебром, и аккуратно пригнанный сбоку пистолет «маузер».

Гибель Василия Чапаева

Василий Иванович Чапаев погиб 5 сентября 1919 года в результате глубокого рейда казачьего отряда полковника Н. Н. Бородина (1192 бойца при 9 пулеметах и 2 орудиях), увенчавшегося неожиданным нападением на хорошо охраняемый и находившийся в глубоком тылу г. Лбищенск (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской области Казахстана), где находился штаб 25-й дивизии.

Дивизия Чапаева, оторвавшаяся от тылов и понёсшая большие потери, в начале сентября расположилась на отдых в районе Лбищенска, причём в самом Лбищенске располагались штаб дивизии, отдел снабжения, трибунал, ревком и другие дивизионные учреждения общей численностью почти две тысячи человек. Кроме того, в городе находилось около двух тысяч мобилизованных крестьян-обозников, не имевших никакого оружия.

Охрану города осуществляла дивизионная школа в количестве 600 человек — именно эти 600 активных штыков и были главной силой Чапаева в момент атаки. Основные же силы дивизии находились на расстоянии 40-70 км от города.

Командование Уральской армии решило предпринять рейд на Лбищенск. Вечером 31 августа отборный отряд под командованием полковника Бородина вышел из посёлка Калёного.

4 сентября отряд Бородина скрытно подошёл к городу и спрятался в камышах в заводи Урала. Авиаразведка (4 аэроплана) не доложила об этом Чапаеву, видимо в связи с тем, что лётчики сочувствовали белым (после гибели Чапаева они все перелетели на сторону белых).

На рассвете 5 сентября казаки атаковали Лбищенск. Начались паника и хаос, часть красноармейцев столпилась на Соборной площади, была там окружена и взята в плен. Другие были взяты в плен или убиты при зачистке города. Лишь небольшой части удалось прорваться к реке Урал. Все пленные были казнены — их расстреливали партиями по 100-200 человек на берегу Урала. Среди захваченных после боя и расстрелянных был и дивизионный комиссар П. С. Батурин, пытавшийся укрыться в печи одного из домов. Начальник штаба Уральской армии белых полковник Моторнов так описывал итоги этой операции: «Лбищенск взят 5 сентября с упорным боем, который длился 6 часов. В результате были уничтожены и взяты в плен: штаб 25-й дивизии, инструкторская школа, дивизионные учреждения. Захвачено четыре аэроплана, пять автомобилей и прочая военная добыча».

Как свидетельствуют документы, для поимки Чапаева Бородиным был выделен специальный взвод под командованием подхорунжего Белоножкина, который, ведомый пленным красноармейцем, напал на дом, где квартировал Чапаев, но упустил его: казаки набросились на показавшегося из дома красноармейца, приняв его за самого Чапаева, в то время как Чапаев выскочил в окно и сумел бежать. Во время бегства он был ранен в руку выстрелом Белоножкина.

Собрав и организовав красноармейцев, в панике бежавших к реке, Чапаев организовал отряд примерно в сто человек с пулемётом и смог с ним отбросить Белоножкина, пулемётов не имевшего. Однако при этом он был ранен в живот. По рассказу старшего сына Чапаева, Александра, два красноармейца-венгра положили раненого Чапаева на плот, сделанный из половинки ворот, и переправили через Урал. Но на том берегу оказалось, что Чапаев умер от потери крови. Венгры закопали его тело руками в прибрежном песке и закидали камышами, чтобы могилу не нашли казаки.

Этот рассказ впоследствии был подтверждён одним из участников событий, который в 1962 году прислал из Венгрии письмо дочери Чапаева с подробным описанием смерти комдива. Проведённое белыми расследование также подтверждает эти данные, со слов пленных красноармейцев «Чапаев, ведя на нас группу красноармейцев, был ранен в живот. Ранение оказалось тяжелым настолько, что он не мог после этого уже руководить боем и был на досках переправлен через Урал… он [Чапаев] уже на азиатской стороне р. Урал скончался от раны в живот».

Место, где предположительно был похоронен Чапаев, ныне затоплено — русло реки изменилось.

В боях за Лбищенск погиб и командир специального сводного отряда белогвардейской Уральской армии, руководитель операции генерал-майор (посмертно) Николай Николаевич Бородин.

Другие версии гибели Василия Чапаева

Хрестоматийной, благодаря книге Фурманова и особенно фильму «Чапаев», стала версия гибели раненого Чапаева в волнах Урала.

Эта версия возникла сразу после гибели Чапаева и явилась, собственно, плодом предположения, исходя из того, что на европейском берегу Чапаева видели, но на азиатский («бухарский») берег он не приплыл, и трупа его не нашли — как это явствует из разговора по прямому проводу между членом Реввоенсовета 4-й армии И. Ф. Сундуковым и временным военкомом дивизии М. И. Сысойкиным: «Сундуков: «Товарищ Чапаев, видимо, был сначала легко ранен в руку и при общем отступлении на бухарскую сторону пытался тоже переплыть Урал, но ещё не успел войти в воду, как случайной пулей был убит в затылок и упал у самой воды, где и остался»… Сысойкин: «Относительно Чапаева это правильно, такие показания давал казак жителям форпоста Кожехаровский, последние передали мне. Но на берегу Урала трупов валялось много, товарища Чапаева не было. Он был убит на середине Урала и утонул на дно».

Однако это не единственная версия гибели Чапаева. В наше время в прессе появляются версии, что Чапаев был убит в плену. Они основываются на следующем.

5 февраля 1926 года в пензенской газете «Трудовая правда» появилась статья «Человек-зверь» об аресте в Пензе органами ОГПУ колчаковского офицера Трофимова-Мирского, который якобы командовал сводным отрядом, состоявшим из четырёх казачьих полков и действовавшим в полосе красной Четвёртой армии, отличался садистскими расправами над пленными и, в частности, взял в плен и изрубил Чапаева и весь его штаб. В Пензе Трофимов-Мирский работал счетоводом артели инвалидов. Затем эта информация появилась в «Красной Звезде» (под заголовком «Арестован убийца тов. Чапаева») и была перепечатана рядом провинциальных газет.

В 2002 году «Парламентская газета» опубликовала найденный в архиве ФСБ доклад пензенского губотдела ГПУ зампреду ОГПУ Г. Ягоде об этом деле по итогам следствия.

Наряду с массовыми сожжениями заживо и другими эпизодами зверских массовых казней пленных, следствие обвинило 30-летнего есаула в том, что он якобы приказал зарубить пленного Чапаева. Далее говорится, что «при отступлении Чапаевской дивизии от станицы Сахарной по направлению к г. Лбищенску, Уральской области в начале октября м-ца 1919 года он Трофимов-Мирский со своими отрядами заехал в тыл Чапаевской дивизии на 80 вёрст и утром рано на рассвете напал на штаб Чапаевской дивизии в г. Лбищенске, где и был по его распоряжению зверски убит командир дивизии тов. Чапаев, а также были порублены все команды, находящиеся при штабе дивизии по г. Лбищенска».

Эта фраза обвинения, однако, полна противоречий установленным фактам: Чапаев погиб не в начале октября, а в начале сентября, отступление дивизии не предшествовало гибели Чапаева, а было её следствием, Трофимов-Мирский точно не был и не мог быть командиром напавшего на Лбищенск отряда (примечательно, что в тексте записки есаулу, то есть младшему офицеру, уже не приписывается командование отрядом, равным дивизии, как это первоначально заявило следствие), да и расстояние, пройденное казаками в ходе рейда, почти вдвое больше (150 вёрст).

Сам Трофимов-Мирский обвинения отрицал, признавая только, что действительно являлся переодетым в расположение дивизии в качестве шпиона. Он утверждал, что в отряде у него было не более 70 человек, и с этим отрядом он якобы лишь «скрывался в киргизских степях». По-видимому, обвинения не нашли подтверждения, потому что в конце концов, Трофимов-Мирский был освобождён. Показательно, что это дело было возбуждено вскоре после выхода нашумевшей повести Фурманова «Чапаев» (1923).

Профессор Алексей Литвин сообщает, что ещё в 1960-е годы в Казахстане работал плотником некий человек, которого многие (даже ветераны-чапаевцы) считали выжившим Чапаевым, который «выплыл, был подобран степными казахами, болел брюшным тифом, после чего потерял память».

Некоторые историки выражают мнение, что роль Чапаева в истории Гражданской войны очень мала, и его не стоило бы упоминать среди прочих известных фигур того времени, таких, как Н. А. Щорс, С. Г. Лазо, Г. И. Котовский, если бы не миф, созданный из него.

По другим материалам, 25-я дивизия сыграла большую роль в зоне Юго-Восточного красного фронта во взятии таких губернских центров в обороне войск адмирала Колчака, как Самара, Уфа, Уральск, Оренбург, Актюбинск.

В дальнейшем после гибели Чапаева операции 25-й стрелковой дивизии были осуществлены под командованием И. С. Кутякова в советско-польской войне.

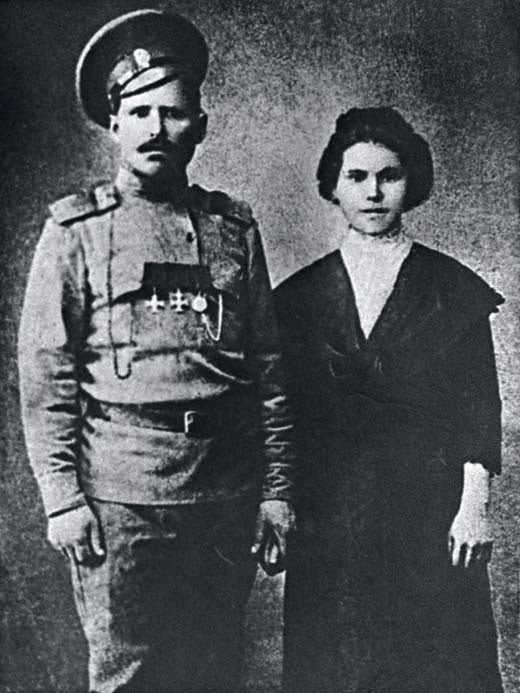

Личная жизнь Василия Чапаева:

В 1908 году Чапаев познакомился с 16-летней Пелагеей Метлиной, дочерью священника. 5 июля 1909 года 22-летний Василий Иванович обвенчался с 17-летней крестьянкой села Балакова Пелагеей Никаноровной Метлиной (Государственный Архив Саратовской области Ф. 637. Оп. 7. Д. 69. Л. 380 об — 309.).

Вместе они прожили 6 лет, у них родилось трое детей. Затем началась Первая мировая война, и Чапаев ушёл на фронт. Пелагея пожила в доме его родителей, потом ушла вместе с детьми к соседу-кондуктору.

В начале 1917 года Чапаев заехал в родные места и намеревался развестись с Пелагеей, но удовлетворился тем, что забрал у неё детей и вернул их в дом родителей.

Пелагея (законная супруга Василия Ивановича) узнав, что Василия больше нет, она решила забрать своих детей. Но вскоре беременная пятым ребенком – вторым от своего сожителя Макара, пошла через подмерзшую Волгу к свекру, но провалилась в полынью. Сильно застудилась, родила мертвого мальчика и умерла.

Василий Чапаев и Пелагея Метлина

Вскоре после этого он сошёлся с Пелагеей Камишкерцевой, вдовой Петра Камишкерцева, друга Чапаева, умершего от раны во время боёв в Карпатах (Чапаев и Камишкерцев пообещали друг другу, что если кого-то из двоих убьют, оставшийся в живых позаботится о семье друга).

В 1919 году Чапаев поселил Камишкерцеву с детьми (детьми Чапаева и дочерьми Камишкерцева Олимпиадой и Верой) в дер. Клинцовке при артиллерийском складе дивизии, после чего Камишкерцева изменила Чапаеву с начальником артиллерийского склада Георгием Живоложновым. Это обстоятельство раскрылось незадолго до гибели Чапаева и нанесло ему сильный моральный удар.

Пелагея Камешкерцева мечтала стать Чапаеву настоящей женой, но так и не смогла. Она во всем винила свою внешность, сетовала на свои толстые ноги, грубые руки с короткими пальцами и не понимала, что ей достался однолюб. От горя она решила по-своему отомстить Василию — тоже ему изменить. Ее ухажер Живоложинов после смерти Чапаева взял над его детьми опеку, но сам их терпеть не мог. Со временем он бросил свою постаревшую сожительницу. После этого несчастная Пелагея тронулась умом. Периодически лечась в психиатрических клиниках, она дожила до 1961 года.

Пелагея Камишкерцева — любовница Василия Чапаева (в центре)

В последний год жизни у Чапаева также были романы с некой Танькой-казачкой (дочь казачьего полковника, с которой он вынужден был расстаться под моральным давлением красноармейцев) и женой комиссара Фурманова, Анной Никитичной Стешенко, что привело к острому конфликту с Фурмановым и послужило причиной отзыва Фурманова из дивизии незадолго до гибели Чапаева.

Дочь Чапаева Клавдия была уверена, что именно Пелагея Камишкерцева погубила его. Она следующим образом рассказывала об обстоятельствах семейной драмы: «Папа однажды приезжает домой — смотрит, а дверь в спальню закрыта. Он стучится, просит, чтобы жена открыла. А у неё — Георгий. Отец кричит, и тут Живоложнов начинает стрелять через дверь. С папой были его бойцы, они обошли дом с другой стороны, разбили окно и давай палить из пулемета. Любовник выскочил из комнаты и стал стрелять из нагана. Мы с отцом чудом спаслись».

Чапаев, по её словам, немедленно уехал обратно в штаб дивизии. Вскоре после этого Пелагея решила помириться с гражданским мужем и направилась в Лбищенск, взяв с собой маленького Аркадия. Однако к Чапаеву её не пустили. На обратном пути Пелагея заехала в белый штаб и сообщила сведения о малочисленности стоящих в Лбищенске сил.

По словам К. Чапаевой, она слышала, как Пелагея похвалялась этим уже в 1930-е годы. Однако следует заметить, что поскольку население Лбищенска и окрестностей, состоявшее из уральских казаков, целиком сочувствовало белым и поддерживало с ними связь, последние были детально осведомлены о ситуации в городе. Поэтому даже если история о предательстве Пелагеи Камишкерцевой правдива, сообщённые ею сведения не имели особой ценности. В документах белогвардейцев об этом донесении не упоминается.

Дети Василия Чапаева:

Александр Васильевич (1910-1985) — офицер, прошёл всю Великую Отечественную войну. В отставку вышел в звании генерал-майора. Последняя должность — заместитель командующего артиллерией Московского военного округа. Вырастил троих детей. Умер в марте 1985 года.

Клавдия Васильевна (1912-1999) — советский партийный работник, известна как собирательница материалов об отце.

После гибели отца и кончины его родителей Клавдия оказалась в буквальном смысле на улице. Жила с ворами в трущобах, была дистрофиком, в результате облавы оказалась в детском приюте. Мачеха забрала ее только в 1925 году, чтобы вместе с ней поехать для оформления пансиона. В 17 лет Клавдия уехала от нее в Самару, вышла замуж, родила сына, поступила в строительный институт. Во время Великой Отечественной войны она работала в саратовском обкоме партии. После войны стала народным заседателем. На пенсию ушла по болезни и выпросила в правительстве разрешение на работу в госархивах, посвятив остаток жизни исследованию истории своего легендарного отца. Умерла в сентябре 1999 года.

Аркадий Васильевич (1914-1939) — военный лётчик, с 1932 член ВЦИК, погиб под Борисоглебском во время учебного полёта на истребителе.

В 18 лет был избран во Всероссийский Центральный исполнительный комитет. В Борисоглебске окончил летную школу и вместе с Валерием Чкаловым разрабатывал схемы новых испытательных полетов.. Позднее, узнав, что ему не верят и подозревают в организации гибели Чкалова с целью занять его место, что собственная жена шпионила за ним и писала в разные инстанции доносы, Аркадий не вынес позора. В свой последний полет он ушел во взвинченном состоянии, выполнив программу полета, совершил еще один прощальный переворот и спикировал в болото. Разбившийся самолет нашли через три дня.

Дети Василия Чапаева

Чапаев далеко не сразу стал легендой: гибель начальника дивизии в годы Гражданской войны не была чем-то исключительным. Чапаевский миф складывался на протяжении нескольких лет. Первой ступенью к героизации начдива 25-й стал роман Дмитрия Фурманова, где Чапаев был показан самородком и, несмотря на простоватость, чрезмерную доверчивость и склонность к самовосхвалению, настоящим народным героем.

Миф о непобедимом командире и «отце солдатам» окончательно сложился в середине 1930-х гг. Фильм братьев (на самом деле – однофамильцев) Георгия и Сергея Васильева встретил на своем пути некоторые препятствия. Режиссерам пришлось доказывать кинематографическому начальству необходимость создания звукового (а не немого фильма), сценарий перерабатывался согласно пожеланиям главного кинозрителя страны — Иосифа Сталина, который «рекомендовал» внести в фильм романтический мотив: отношения между Петькой и Анкой-пулеметчицей.

Такое внимание к фильму не было случайным: кино было важнейшим способом пропаганды и насаждения «правильного» мировосприятия в массах. Судьба выхода или запрета кинокартин решалась на самом высоком уровне, во время их предварительного просмотра членами Политбюро. 4 ноября 1934 г. партийный ареопаг смотрел «Чапаева».

«Когда лента заканчивалась, И. В. поднялся и, обращаясь ко мне, заявил: «Вас можно поздравить с удачей. Здорово, умно и тактично сделано… Фильм будет иметь большое воспитательное значение. Он – хороший подарок к празднику. И. В. и другие хвалили работу как блестящую, правдивую и талантливую», – писал партийный куратор кинематографа Борис Шумяцкий.

Василий Чапаев в культуре и искусстве:

В 1923 году писатель Дмитрий Фурманов, служивший комиссаром в дивизии Чапаева, написал о нём роман «Чапаев». В 1934 году по материалам этой книги режиссёры братья Васильевы поставили одноимённый фильм, завоевавший в СССР огромную популярность. Главную роль — Чапаева — исполнил актер Борис Бабочкин.

Успех Чапаева был оглушительным: за два года его увидели более 40 млн зрителей, а Сталин за полтора года смотрел его 38 (!) раз. Очереди в кассы превращались в демонстрации.

Однако у этой популярности появилась и оборотная сторона. В условиях советского общества фольклор развивался во многом наперекор официальной пропаганде, профанируя её основные догмы и образы. Именно так случилось с образом Чапаева и другими персонажами книги Фурманова и фильма Васильевых. В результате начдив Василий Иванович, его ординарец Петька, комиссар Фурманов и пулемётчица Анка оказались в числе самых популярных героев анекдотов.

кадры из фильма «Чапаев»