-

Главная

-

О компании

- Блог

Верхний перекрестный синдром: сутулые плечи и выдвинутая вперед шея

Выявить дисбаланс мускулов несложно, достаточно сделать своё фото в полный рост, а ещё лучше — сидя в вашей обычной позе (вид сбоку). Визуальные признаки покажут округление верхней плечевой зоны и части спины наряду со смещением головы вперед. Довольно неприглядная картина?

Что такое верхний перекрестный синдром (ВПС) и кому он грозит

Что может спровоцировать данное состояние? Сидячий образ жизни, когда мы долгими часами пребываем в этом положении, сгорбившись и в придачу вытянув голову вперед перед компьютером, или прикованы к мониторам смартфонов с физиологически неестественным наклоном головы вперед. Это, мало того, что не эстетично, такое положение тела вредно для здоровья.

Подробнее про ВПС.

Данное состояние впервые описал В. Янда, чешский врач, специализирующийся на психиатрии. Янда серьезно занимался темой мышечной компенсации тела — постурального дисбаланса. Результаты его работы оказались полезными и актуальны сегодня как никогда.

Доктор смог доказать следующее: нарушенная осанка грозит тем, что движения искажаются, производятся неверно, и в конечном итоге ряд суставов испытывает перегрузку, а другие, напротив, ограничены в своих движениях.

Этот патологический процесс (если не принять соответствующие меры) лишь усугубляется с течением времени. Сдвинулась вперед голова — плечевая и шейная области вынуждены испытывать усиленную нагрузку.

Это бывает хорошо заметно со стороны: у человека сгорбленные плечи и голова, сдвинутая вперед. Подобным изменениям в положении частей тела нередко сопутствуют боль, слабая подвижность в области шеи, плеч и верхней зоны спины.

Кроме того, вполне вероятны следующие состояния:

• Напряжение в шейной области

• Болевые проявления в челюсти

• Боль в плечевой области

• Патологии дыхания

• Чувство постоянной усталости

• Ухудшение стабильности/диапазона движений в плечевом суставе

• Чувство покалывания/онемения в верхних конечностях и пальцах

Типичные причины ВПС

• Продолжительное сидение за рабочим столом и «общение» со смартфоном провоцируют постепенный сдвиг головы вперед.

• Нарушение инструкции при выполнении упражнений на спортивных тренировках (к ним относятся перетренировка груди и игнорирование средней области спины).

• Внушительных размеров бюст у женщин (провоцирует округление плеч).

• Травматизм.

Подробнее о причинах, по которым может развиваться ВПС

Тело человека на самом деле поразительно адаптивно. Что это значит? Мы в состоянии приспособиться к самым различным условиям и можем функционировать в них.

А мускулатура в данном контексте наиболее быстро приспосабливается. И (что не всегда хорошо) закрепляется в фиксированном положении.

В англоязычном мире не зря возник оригинальный термин “Text Neck” (пишущая шея). Понимаете, о чем идет речь? Это наши бесконечные просиживания за просмотром ленты в сетях, почты, рассылок и прочей информации (зачастую бесполезной). Отсутствие достаточной физической активности наряду с многочасовым общением с гаджетами неуклонно ведут к развитию ВПС.

Если не работать над осанкой, не уделять этому вопросу должного внимания, она неуклонно становится хуже, так как образ жизни мы не меняем: бесконечные девайсы, дефицит прогулок на свежем воздухе, сидячая работа.

Какие изменения наблюдаются в теле при ВПС?

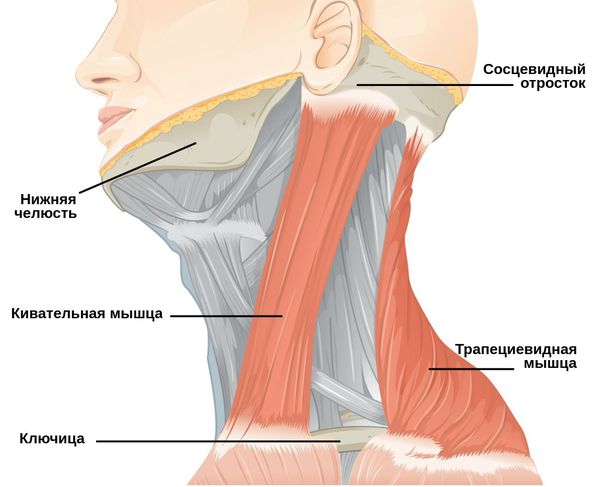

ВПС — ярко выраженная проблема шеи и плеч (а конкретнее — лопаток). Шея и плечи являются необычайно подвижными структурами нашего тела. Подвижность обеспечивает мускулатура, которая имеет свойство легко растягиваться и укорачиваться.

Плечо в теле человека крайне нестабильно, это же дает ему возможность обеспечивать широкий диапазон движений. Плечо укреплено мускулами, сустав его имеет высокий риск вывихов, нестабильности, травм, но, с другой стороны, он невероятно функционален.

В раскрытии данной темы нам понадобится такое понятие как двойственность, баланс, противодействие. В теле человека это наглядно работает. Каким образом? Один мускул сгибает, значит, имеется и тот, который разгибает. Какие-то мышцы поворачивают внутрь, а какие-то, наоборот, разворачивают. Так действует своеобразный антагонизм.

Если определенный мускул ослабевает по причине травмы, интенсивных нагрузок, неправильной осанки, мускулы — антагонисты укорачиваются и усиливаются. Чем слабее становится первый, тем сильнее окажется противоположный.

При состоянии ВПС имеет место схожий дисбаланс двух пар мышц.

Вот наглядный пример.

Слабая линия мышц:

глубокие сгибатели шеи — мускулы, которые несут функцию удержания лопатки (ромбовидные, передняя зубчатая и нижняя трапеция).

Линия усилия мышц:

передние грудные — укороченные и плотные (большая грудная, малая грудная), задне-верхней поверхности спины (поднимающая лопатку, верхняя трапеция), подзатылочные.

Как исправить ситуацию при ВПС?

Непременное условие — пересмотр рабочего места.

Можно установить что-то под ноутбук с целью минимизировать наклон головы (элементарное решение – подложить книги).

Надевать очки при работе за монитором: если вы страдаете близорукостью, и текст на экране достаточно мелкий, вы невольно подаетесь вперед. Держать голову нужно в естественном положении (постарайтесь контролировать ее положение). Полезно почаще откидываться назад.

Гимнастика при ВПС

Назначение предложенных упражнений в укреплении слабых мускулов и растяжке укороченных.

Чтобы выровнять положение головы, полезно практиковать упражнение с подбородком (предпочтительно начинать в положении у стены/лежа на полу).

№ 1. Кивки подбородком (укрепление глубоких сгибателей шеи).

• Становимся прямо спиной к стене.

• Прижимаем затылок к стене, опускаем плечи.

• Делаем лёгкий кивок подбородком, слабо прижимаем подбородок к груди и фиксируемся в данной позе на 5-10 сек. Важно ощутить натяжение в задней шейной поверхности.

№2. Растяжение грудных мускулов. Вот как это выглядит.

№ 3. Растяжение мышцы, поднимающей лопатку, верхнюю трапецию. Вот как это выглядит.

№ 4. Укрепление ромбовидной мышцы и нижней трапеции. Вот как это выглядит.

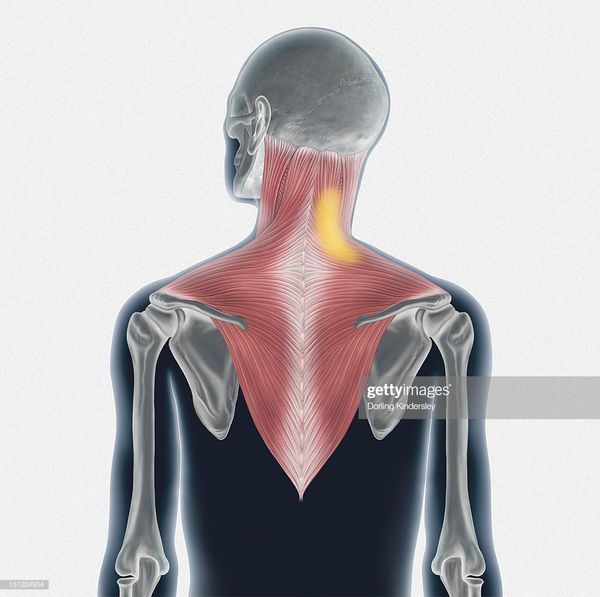

Верхний перекрестный синдром и сопутствующие ему округленные плечи предусматривают, такое положение лопаток, когда они очень далеко одна от другой. Это происходит потому, что мускулы стали чрезмерно длинными и ослабленными. Если постараться и сжать лопатки вместе, плечи сразу же сдвигаются назад.

Положительный эффект в данном случае окажет поза кобры.

Предотвращаем ВПС

Какие меры имеет смысл предпринять в целях профилактики данного болезненного и неприятного состояния?

• Устанавливаем эргономичное офисное кресло.

• Организовываем паузы в сидении (работе) через каждые 15-20 мин.

• Практикуем перемену позы (стоя, лежа, на корточках). Не «застываем» надолго.

• Проводим растяжки для шейных, грудных мускулов, а также верхней области спины и плеч.

• Устанавливаем монитор компьютера на линии глаз.

• Включаем в свой режим кардио тренировки (плавание, ходьба полчаса в день).

• Вводим корректирующий комплекс.

• Стараемся производить минимум движений, провоцирующих дискомфорт.

Исправление осанки при данной проблеме – это ключевой момент. Не расстраивайтесь, если ваша осанка оставляет желать лучшего. При грамотной терапии, включающей соответствующую гимнастику и/или физиотерапию вполне реально избавиться от верхнего перекрестного синдрома и вернуть красивую и здоровую осанку. А вместе с ней — и хороший тонус мышц.

Еще один не менее важный момент — поддерживать нужную форму и осанку ходе выполнения упражнений и растяжек. Обращайте внимание на то, чтоб голова оказывалась вытянутой назад, а шея — длинной, а плечи были отведены назад и вниз от ушей. Для удобства рекомендуется проделывать упражнения перед зеркалом. Можно проводить видеосъёмку тренировок, чтобы наглядно видеть свои погрешности и недочеты и исправить их.

econet.ru.

Искривление шеи- кривошея

Кривошея– это заболевание, при котором голова наклоняется и одновременно поворачивается в противоположную сторону. Оно возникает вследствие патологии шеи — костей, нервов и мягких ее тканей. Заболевание может быть, как врожденным, так и приобретенным, с зафиксированным или с незафиксированным положением головы. Вследствие патологических изменений могут деформироваться череп и позвоночник, происходить неврологические нарушения, нарушения интеллектуального развития, снижение функции памяти и концентрации внимания, а также ухудшения дыхания. На основании осмотра врача, результатов аппаратных исследований, например, рентгенографии выставляется диагноз. Лечебная терапия возможна, как консервативная, так и оперативная и зависит от причин заболевания.

Записаться

Содержание

Общие сведения

Причины кривошеи

Симптомы кривошеи

Диагностика

Лечение кривошеи

Профилактика

Общие сведения

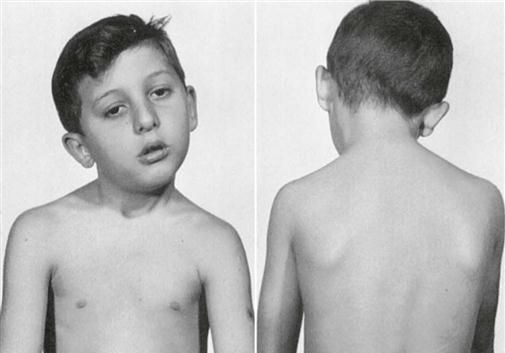

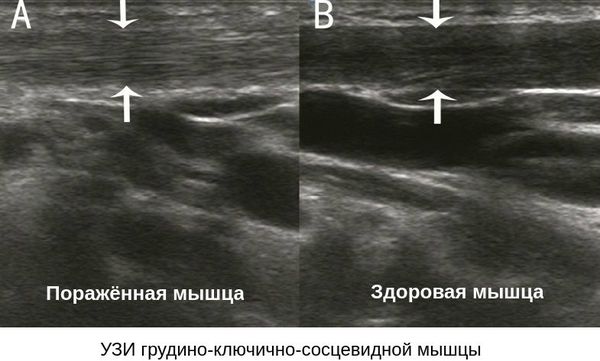

Кривошея – патология в состоянии человека, которое сопровождается наклоном головы с одновременным ее поворотом в другую сторону. широко распространена у новорожденных, однако встречается у детей старшего возраста. Причина заболевания чаще всего поражение анатомии шеи, данное состояние возникает при патологии в области ГКСМ — грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Лечением этой болезни в зависимости от ее причины заниматься могут, как ортопеды и хирурги, так и детские инфекционисты, и детские неврологи.

Причины кривошеи

Еще внутриутробно у плода может сформироваться врожденная кривошея. Причины неправильное строение костей таза у матери или расположение плода, некоторые инфекционные болезни и наследственные заболевания, а также мутации хромосом. Среди костно-мышечных аномалий после врожденной косолапости и вывиха суставов бедра — это заболевание является третьим по распространенности, причем у девочек чаще, чем у мальчиков.

Причины приобретенной патологии искривления шеи – обвитие плода пуповиной во время родов, ишемия сердца, травмы шеи. Кривошея в более старшем возрасте возникает из-за травм мышц, инфекционных болезней и заболеваний нервной системы. Самая распространенная и легко излечиваемая кривошея — это приобретенная форма искривления шеи в результате ротационного подвывиха.

Симптомы кривошеи

Врожденные кривошеи включают следующие формы патологии — идиопатическую, миогенную, остеогенную, нейрогенную и артрогенную.

Идиопатическая кривошея – выявляется в результате нефиксированного незначительного наклона головы. Причины ее формирования пока неизвестны, однако, было установлено, что идиопатическая кривошея возникает чаще при сложных родах или из-за патологий при беременности. В результате пальпации доктор определяет, что грудино-ключично-сосцевидная мышца находится в чрезмерном состоянии напряжения. У детей с данной патологий также часто выявляется в шейном отделе позвоночника перинатальная энцефалопатия и сегментарная недостаточность.

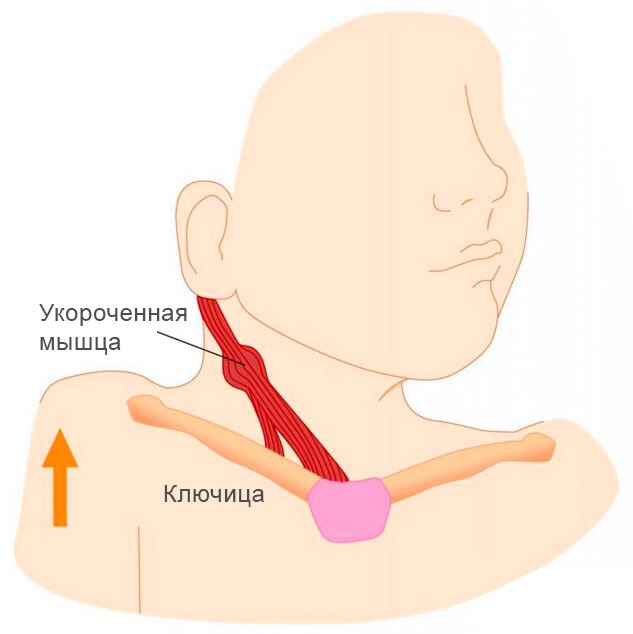

Миогенная кривошея. Эта форма кривошеи — наиболее распространенная, развивается она на фоне укорочения и уплотнения грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Врожденная кривошея бывает ранней и поздней. Ранняя кривошея выявляется еще при рождении, а поздняя – в 4-х недельном возрасте. Причинами врожденной кривошеи являются фиброз мышц и снижение их эластичности в результате поперечного положения плода или при его тазовом предлежании (вперед ногами), при котором голова долго наклонена была в сторону пораженной мышцы и развернута в противоположную сторону.

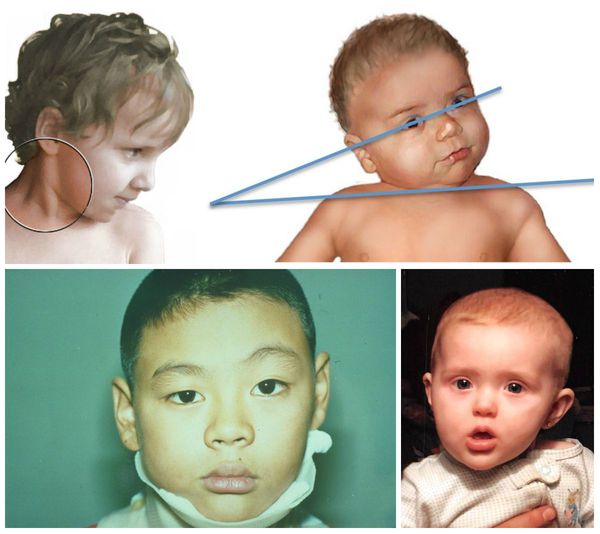

При пальпации на осмотре выявляется равномерное мышечное уплотнение ткани, либо округлой формы уплотнение в средней и нижней части мышцы. Попытки движений очень болезненны. Если не лечить миогенную кривошею, то особенно искривляется позвоночник, происходят нарушения в области черепа и плечевого пояса. Кости уплощаются, лицо становится несимметричным, ухо, бровь и глаз опускаются со стороны поражения. Наблюдается иногда миогенная кривошея двухсторонняя, которая сопровождается резким наклоном головы к грудине и ограничением ее движений.

Остеогенная кривошея (болезнь Клиппеля-Фейля) возникает на фоне врожденной патологии позвонков шеи, при которой возможно уменьшение размера позвонков или сращение их в единый блок. Прием врача в клинике позволяет правильно выявить деформацию шеи и ее укорочение. Нередко голова, втянутая в плечи, повернута в сторону, при этом у шеи происходит ограничение подвижности, а на затылке -снижение линии роста волос. Остеогенная кривошея сочетается нередко с другими аномалиями скелета. Само по себе искривление шеи не вызывает, как правило, чувства боли, однако оно может стать причиной радикулита в шейном отделе позвоночника.

Нейрогенная кривошея развивается в результате дистонического синдрома, повышения мышечного тонуса в одной стороны тела при его снижении в другой. Она сопровождается такими же нарушениями в конечностях, например, согнутых на сторону ногах малыша, согнутых и сжатых руках в кулаки, туловище ребенка во время сна искривлено. В шее движения, как активные, так и пассивные сохранены, но, когда ребенок в состоянии покоя, его голова «уходит» в порочное положение.

Артрогенная кривошея развивается на фоне ротационного врожденного подвывиха шейного позвонка. Приобретенная артрогенная кривошея бывает установочной, компенсаторной, рефлекторной, травматической и инфекционной.

Кроме того, выделяют формы заболевания:

- искривление шеи при возникновении опухолей в позвоночнике;

- истерическую кривошею, которая выявляется при истерическом психозе;

- дерматогенную кривошею, которая возникает на фоне рубцового перерождения кожных тканей;

- десмогенную кривошею, которая формируется из-за воспаления и рубцах на мышцах, связках, в области клетчатки и лимфоузлов;

- миогенную кривошею, которая формируется после миозита — воспаления мышц шеи;

- нейрогенную кривошею, которая развивается у детей при церебральном параличе или после перенесенной нейроинфекции.

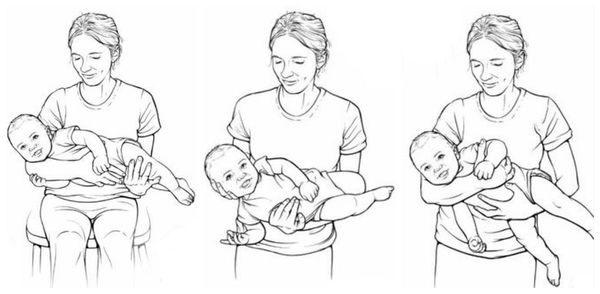

Установочная кривошея развивается, когда младенец долгое время находился в кроватке в неправильном положении, при этом отсутствуют патологические изменения в тканях органов.

Компенсаторная и рефлекторная кривошея. Рефлекторная кривошея возникает в результате мастоидита — воспаления сосцевидного отростка, воспалении среднего уха, гнойных процессах шеи, при перихондрите. Чтобы боль уменьшить, голову пациент наклоняет в сторону. Компенсаторное искривление шеи развивает на фоне косоглазия и лабиринтита — болезни внутреннего уха. Наклон головы, в первом случае, позволяет пациенту поле своего зрения использовать лучше, а во втором – уменьшить пациенту головокружение. При этих формах в полном объеме движения шеи сохранены.

Травматическая костно-суставная кривошея – возникает заболевание остро, причиной которой является перелом шейного позвонка. Искривление шеи сопровождается резкими болями в шеи, ограничением ее движений. Развитием боли при пальпации, бульбарного синдрома и пирамидной недостаточности. Приобретенной разновидностью костно-суставной формы является подвывих C1, Он может выявляться в любом возрасте, но чаще у детей. В быту или во время спортивных занятий причиной подвывиха может стать резкий поворот головы.

Нетравматическая (инфекционная) костно-суставная кривошея выявляется при остеомиелите, костном туберкулезе и третичном сифилисе. Причиной ее развития является расплавление шейных позвонков или их патологические переломы.

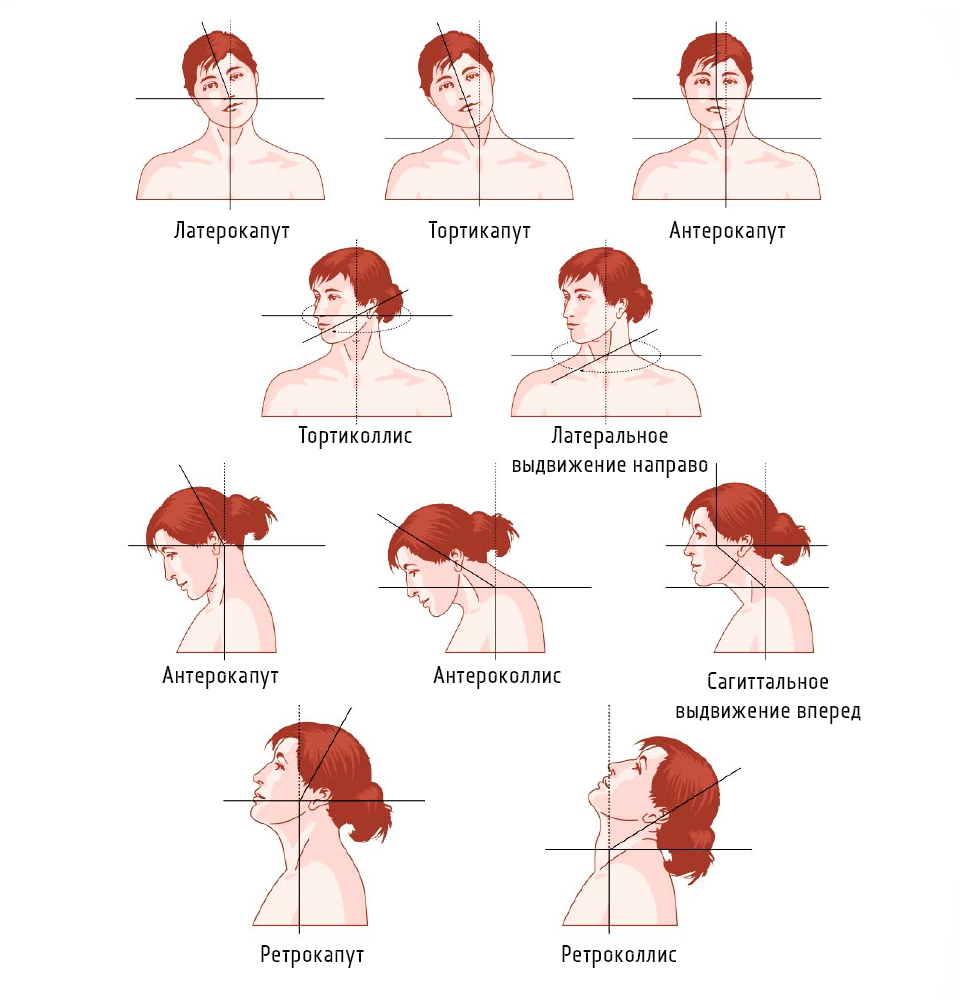

Спастическая (цервикальная дистония) – хроническое поражение центральной нервной системы, сопровождаемое спонтанными спазмами мышц шеи. У пациента при этом формируется отклонение в сторону головы. Цервикальная дистония — форма приобретенной спастической кривошеи, которая чаще встречается у взрослых, начиная с 30-ти лет. Точные причины возникновения спастической кривошеи до сих пор не установлены. Провоцирующими факторами, в основном, считаются стресс, травмы головы и шеи. При спастической кривошее поворот головы вокруг оси сочетается с тремором и с болью в области шее и затылке, плеч. Дистония усугубляется при вертикальном положении тела, а также при психоэмоциональном и физическом переутомлении.

Диагностика

Диагноз врожденной формы кривошеи устанавливается на основании собранного анамнеза, данных первичного осмотра и результатов проведенной рентгенографии в области шейного отдела позвоночника специалистом травматологии и ортопедии, педиатрии и детской хирургии. При обследовании врач-педиатр может задать индивидуальные вопросы. Были ли роды с патологиями, о проблемах в течение беременности, когда заметили родители признаки искривления шеи – с первых дней жизни младенца или через какой-то период времени и т. д. Назначают также осмотр ребенка у невропатолога, чтобы исключить нарушения нервной системы. При необходимости, чтобы правильно оценить состояние мягких тканей шеи и не допустить осложнений проводят УЗИ или МРТ.

Диагностика при приобретенной форме кривошеи зависит от анамнеза и характера патологии. Рентгенография входит в план обязательного обследования. Рентгенологическое исследование назначают как всего шейного отдела, так и первых двух шейных позвонков. При косоглазии нужно проконсультироваться у офтальмолога, при подозрении на сифилис –необходимо записаться к венерологу, проявления истерической кривошеи помочь определить сможет психиатр, последствия туберкулеза — фтизиатр.

Лечение кривошеи

Лечение врожденной формы миогенной кривошеи может быть консервативным и оперативным. На ранних стадиях заболевания применяют следующие физиотерапевтические процедуры и комплексные методы лечения: ультразвуковая терапия, электрофорез с лидазой и йодидом калия, УВЧ, программа корректирующих ортопедических упражнений и мануальная терапия. Для полного устранения патологии кривошеи в большинстве случаев потребуется полгода. При отсутствии эффекта от консервативных методов терапии выполняют хирургическую операцию, в результате которой пересекаются головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Если по сравнению со здоровой стороной пораженная мышца укорочена на 40% и более, то проводится пластика. В период после операции накладывают на месяц гипс, после его заменяют на ношение воротника Шанца. При приобретенной форме мышечной кривошеи используется аналогичное лечение.

При врожденной форме нейрогенной кривошеи применяют медикаментозное лечение, физиотерапия, лечебная физкультура и массажа. При искривлении шеи, которое возникло на фоне нейроинфекции, врачом назначаются антибиотики, миорелаксанты и противосудорожные препараты. Когда воспаление стихнет больному рекомендуется ношение воротника Шанца, и направления на ЛФК. Хирургическую коррекцию осуществляют в тяжелых случаях.

При врожденной форме остеогенной кривошеи (болезнь Клиппеля-Фейля) назначают массаж и лечебная гимнастика. Расположенные высоко верхние ребра иногда удаляют. При травматической форме искривлении шеи в результате перелома, применяют гипсовые повязки и вытяжение петлей Глиссона. Хирургические операции проводят в случае необходимости. Врачи-травматологи при кривошее, возникшей вследствие подвывиха накладывают воротник Шанца, после закрытого вправления с использованием петли Глиссона. При наличии в шейно-плечевом отделе позвоночника органических изменений, возникших после травмы, назначают электроимпульсную терапию, электрофорез, массаж и ЛФК.

Десмогенные и дерматогенные формы кривошеи устраняются только хирургическим путем, иссекая рубцовые ткани. Затем проводится пластика аутотрансплантатами, аллотрансплантатами или ксенотрансплантатами. При возникновении опухолей на фоне инфекционного поражения костей лечат основную патологию с помощью выполнения операции. В последующем выполняется восстановительная реабилитация.

Профилактика

Профилактика заболевания определяется его этиологией. От причин развития патологии и длительности ее существования зависит прогноз. При адекватном раннем лечении большинство форм искривления шеи, как врожденных, так и приобретенных поддаются хорошо коррекции, за исключением болезни Клиппеля-Фейля, выраженное ограничение движений при которой сохраняется. Нелеченная кривошея является причиной у ребенка нарушения его развития, возможно, с последующей инвалидностью. Порок шеи приводит к дистрофии мышц, которые вызывают прогрессирующую асимметрию лица, препятствуя развитию черепа.

Излишнее давление шеи на кровеносные сосуды, которые доставляют кровь к мозгу, становится вначале причиной мигрени, а затем нарушения функций головного мозга. У детей развитие интеллекта страдает. У взрослых память и внимание ухудшаются. Функции дыхания при кривошее снижаются из-за изменения положения трахеи, при врожденной патологии в раннем возрасте, возможно на стороне поражения отставание роста грудной клетки. Нарушается слух, развиваются часто синуситы, формируется косоглазие.

Записаться к остеопату

Оставить заявку

- Tweet

- Share 0

- +1

- VKontakte

Манера ребенка склонять голову в одну сторону волнует многих родителей. Такое беспокойство оправдано, потому что данный признак нередко говорит о такой аномалии развития, как кривошея — вынужденный наклон головы к одному плечу. Подобное положение может быть обусловлено совершенно разными причинами, но всегда требует грамотной коррекции. Если пустить ситуацию на самотек, в будущем кроме сильного эстетического дефекта, кривошея может привести к серьезным вторичным изменениям: косоглазие, сколиоз, неврологические расстройства.

Даже у грудничков встречается данная патология. Правда чаще всего речь идет об установочной кривошее, которая является следствием неправильного ухода. Если малыш продолжает постоянно держать головку в наклонном положении, следует проконсультироваться с детским ортопедом. Многопрофильный центр «Эдкарик» — это современная, оснащенная по последнему слову клиника. Обратиться к нам за медицинской помощью могут все, проживающие в Калининграде и области дети.

Общие сведения

Кривошеей принято называть неправильную фиксацию положения головы. Патологический наклон может носить врожденный характер, но чаще это приобретенное явление, вызванное изменениями в шейном сегменте позвоночника или со стороны мягких тканей на этом участке. В детской ортопедии кривошея получила большее распространение среди девочек. Причем чаще всего встречается правосторонний вариант патологии, и нередко сочетается с задержкой психомоторного развития. Справиться самостоятельно с такой серьезной проблемой невозможно. Поэтому родители с первых дней и недель жизни малыша должны пристально наблюдать за ним, и постоянно менять положение тела.

Важно! В первые недели жизни патологическое искривление заметить трудно, но, когда ребенок начинает уверенно держать головку, аномальный наклон хорошо виден.

Причины

Мы уже отмечали, что кривошея бывает двух видов: врожденной и приобретенной.

Среди главных причин первого типа патологии:

- Токсикоз у матери во время беременности;

- Угроза выкидыша;

- Неправильное предлежание плода;

- Стремительные роды;

- Родовая слабость;

- Роды через кесарево сечение;

- Травмы во время родов.

В зависимости от природы развития патологии кривошея бывает миогенной (мышечной) или остеогенной, то есть костной. Также развитию кривошеи способствуют нейрогенные факторы.

Приобретенная деформация может появиться у практически здоровых малышей любого возраста. Причины формирования дефекта — это неправильный уход, развешивание игрушек с одной стороны.

Провоцирующим фактором может стать любое респираторное заболевание, потому что при проблемах с дыханием ребенок интуитивно ищет удобное положение.

Симптоматика

Обычно врожденный дефект мамы замечают в первые дни после выписки из роддома. В легкой степени кривошея может оставаться незамеченной до полугодовалого возраста. К этому времени уже четко обозначается наклон головки ребенка к одному плечу. При попытке повернуть головку в другую сторону, ребенок плачет от боли, и бурно выражает свое недовольство. Также может проявляться такая симптоматика:

- асимметрия всего лица или отдельных черт;

- запрокидывание головы назад;

- выраженный изгиб шеи;

- приподнятое предплечье;

- ограничение движения в шейном отделе.

При нейрогенном типе с одной стороны отмечается повышение мышечного тонуса, а с другой — его резкое снижение. Асимметрия на лице ярко проявляется к 5-6 летнему возрасту. Очень часто врожденная кривошея сочетается с другими аномалиями:

- дисплазия т/б суставов;

- укорочение уздечки;

- заячья губа;

- задержка умственного и физического развития.

При отсутствии грамотной коррекции кривошея приводит к вторичным дефектам. Очень часто у таких деток отмечается односторонне нарушение слуха или зрения.

Диагностика

Огромное значение при постановке диагноза имеет сбор семейного анамнеза. На первичном приеме детский ортопед-травматолог в Калининграде подробно расспросит родителей о времени проявления негативной симптоматике и возможных предпосылках к развитию патологии. Непосредственно при осмотре малыша врач объективно оценит его состояние. При дифференциации кривошеи всегда проводятся аппаратные методы исследования именно шейного отдела позвоночника:

- УЗИ;

- КТ;

- рентгенография;

- МРТ.

Эти инструментальные способы позволяют выявить костно-суставные изменения (деформации или сращение позвонков, вывихи). При подозрении на нейрогенный тип проводится электромиография, а при миогенной кривошее — УЗД мягких тканей. С целью исключения наличия сопутствующих патологий детский ортопед может назначить дополнительные виды обследования.

Лечение

Родители должны понимать всю серьезность ситуации. Если ребенок постоянно держит головку в наклонном к одному плечу положении, после установления диагноза нужно незамедлительно начитать лечение. Комплекс терапии при кривошее состоит из следующих пунктов:

- лечебная гимнастика;

- массаж;

- физиотерапевтические процедуры (аппликации парафиновые);

- использование специальных ортопедических средств (ношение ортеза, использование воротника Шанца).

Повышенное внимание уделяется уходу за малышом, его физической активности. Например, очень полезно для общего здоровья плавание.

При недостаточной эффективности консервативной терапии может быть рассмотрен вопрос о хирургической коррекции, если у ребенка мышечная кривошея. При врожденном дефекте костно-суставной формы обычно проводится поэтапная иммобилизация с применением специальных ортопедических приспособлений.

Но все зависит от тяжести и формы патологического искривления, а также от возраста ребенка.

Прогноз

Кривошея — это серьезный дефект вне зависимости от причин его появления. Только комплексный подход к лечению позволит обеспечить благоприятный прогноз. Это подтверждается статистическими сведениями. Так, при своевременно начатых коррекционных мероприятий удается полностью устранить деформацию практически у 90% ребятишек. При вторичной форме, когда отмечаются грубые изменения, тоже можно достичь успехов, но полного исправления дефекта ожидать не стоит. Поэтому дети с подобным диагнозом продолжают оставаться под наблюдением детского ортопеда вплоть до совершеннолетия.

Особенности лечения в центре «Эдкарик»

Если ребенок настойчиво удерживает голову в неправильном положении, необходимо срочно проконсультироваться с детским ортопедом. Найти грамотного специалиста в Калининграде несложно: достаточно обратиться в многопрофильный центр «Эдкарик». Наш центр много лет заботиться о здоровье маленьких калининградцев. И к проблеме каждого пациента всегда находим индивидуальный подход. Кроме высокого уровня обслуживания, всем малышам и их родителям мы гарантируем:

- безупречную точность лабораторных исследований;

- полное отсутствие очередей;

- врачебный контроль на всех этапах лечения и диагностики;

- современное медицинское оборудование;

- профессионализм врачей и остального персонала.

Записаться на прием можно через онлайн-заявку или по телефону, назвав нашему консультанту дату и удобное для посещения врача время.

Кривошея, или тортиколлис, представляет собой группу болезней, при которых наблюдается характерная деформация шеи. Голова пациентов постоянно наклонена в больную и повернута в здоровую сторону. Болезнь чаще встречается у новорожденных, но может наблюдаться и взрослых. Выделяют несколько видов тортиколлиса, каждый из которых имеет свои причины возникновения. Поговорим о кривошее у взрослых: какие формы имеет, как проявляется и лечится ли она.

Формы кривошеи и классификация по причинам

Тортиколлис бывает врожденным и приобретенным. Если кривошея формируется у плода еще во внутриутробном периоде, то ребенок уже рождается с характерными симптомами.

Врожденная кривошея

Выделяют следующие формы заболевания:

- Идиопатическая. Проявляется небольшим наклоном головы без каких-либо изменений анатомических структур шеи. В частности, при идиопатической кривошее не изменена длина и толщина кивательной (грудинно-ключично-сосцевидной) мышцы. Точные причины формирования патологии не установлены. Выявлено, что эта форма болезни, как правило, встречается при сложном течении беременности и родов, а также зачастую сопровождает перинатальное поражение ЦНС гипоксического характера.

- Миогенная. Выявляется чаще, чем другие формы заболевания. При врожденной мышечной кривошее наблюдается одностороннее уплотнение и укорочение кивательной мышцы. Миогенная кривошея формируется при патологическом положении плода, в результате которого голова ребенка в течение продолжительного времени вынужденно склоняется к плечу.

- Односторонние изменения мышц шеи легко выявляются педиатром во время осмотра и пальпации. Пассивные движения на стороне поражения болезненны.

- Врожденная мышечная кривошея нуждается в скорейшем лечении. Оставленная без внимания она приводит к таким серьезным последствиям, как искривление позвоночника, дефекты строения черепа, неправильное развитие мышц плечевого пояса, выраженная асимметрия лица.

- Нейрогенная. Служит проявлением односторонней мышечной дистонии. Нейрогенный тортиколлис сочетается с характерным изменением состояния мышц на стороне поражения: искривление туловища, сгибание ноги, сжимание руки в кулачок.

- Остеогенная. Является следствием врожденного заболевания – болезни Клиппеля-Фейля. В этом случае к характерной деформации шеи приводит уменьшение позвонков или их спаянность. Остеогенный тортиколлис часто сочетается с другими нарушениями развития опорно-двигательной системы.

Врожденная кривошея имеет хороший прогноз: при правильном и своевременном медицинском вмешательстве патология не имеет последствий для пациентов во взрослом возрасте. Исключением служит лишь болезнь Клиппеля-Фейля, проявления которой можно лишь компенсировать до определенной степени.

Приобретенная кривошея

Симптомы тортиколлиса могут возникнуть у взрослых и детей под действием ряда причин. К приобретенным формам кривошеи относятся:

- Спастическая (цервикальная дистония) – хроническое поражение центральной нервной системы, которое сопровождается спонтанными спазмами шейных мышц. При этом у пациента формируется периодическое или постоянное отклонение головы в одну из сторон.

- Установочная – наблюдается у новорожденных и детей грудного возраста при продолжительном фиксированном положении в утробе матери, в кроватке или люльке.

- Компенсаторная, развитие которой могут спровоцировать косоглазие и лабиринтит – воспалительное заболевание внутреннего уха. Вынужденный наклон головы в первом случае дает возможность расширить поля зрения, а во втором случае – снизить интенсивность головокружения.

- Рефлекторная – может наблюдаться вследствие воспалительного процесса в области шеи (абсцессы, миозит), а также при отитах и мастоидитах.

- Острая травматическая, причиной которой служит перелом первого позвонка. Эту форму кривошеи сопровождает выраженная боль в покое и при пальпации, ограничение как активных, так и пассивных движений в шейном отделе позвоночника. Может также развиться бульбарный синдром, который проявляется нарушением речи и функции глотания.

- Острая кривошея также может сформироваться по причине подвывиха первого позвонка. Такая травма чаще всего является следствием резкого неосторожного поворота головы при выполнении мануальных манипуляций, спортивных упражнений или во время бытовых работ.

- Инфекционная, которая развивается у некоторых пациентов с туберкулезом костей и остеомиелитом.

Другими возможными причинами приобретенной формы заболевания являются крупные рубцовые деформации на коже шеи (дерматогенная форма), новообразования позвоночника, прогрессирование ДЦП. Наконец, выделяют форму тортиколлиса, которая в некоторых случаях сопровождает течение истерического психоза.

Спастическая кривошея

Рассмотрим подробнее такой вид приобретенного тортиколлиса, как цервикальная дистония. Именно эта форма заболевания – спастическая кривошея – у взрослых людей встречается чаще, чем у детей. Дебют болезни приходится на возраст 30-40 лет.

Точные причины возникновения спастической кривошеи не установлены до сих пор. Основными провоцирующими факторами считаются эмоциональный стресс, травмы головы и шеи.

Поворот головы вокруг горизонтальной оси при спастической кривошее сочетается с дистоническим тремором, а также с болью в шее и затылке, плечевой области. Дистония усугубляется в вертикальном положении тела, при физическом и психоэмоциональном переутомлении.

Спастическая кривошея имеет подострое или постепенное начало. Прогресс болезни наблюдается, как правило, в течение 2-5 лет, а затем часто наступает период плато. Ремиссии длятся, в среднем, около полугода.

Цервикальная дистония ограничивает трудоспособность и бытовую активность пациента. Заболевание часто сопровождается фобиями, депрессией, тревожным расстройством. Тяжесть и выраженность проявлений болезни стимулирует поиск новых методов лечения цервикальной дистонии.

Когда вы должны идти к врачу?

Обратиться за медицинской помощью необходимо при подозрении на наличие любой из форм кривошеи. Тортиколлис, чем бы он ни был вызван, всегда требует коррекции. Патологические изменения затрагивают анатомию шеи – связующего звена между черепом и позвоночником, головным и спинным мозгом. Поэтому последствия пренебрежения врачебной помощью могут быть самыми серьезными: деформации черепной коробки, неврологические нарушения, снижение когнитивных функций (память, внимание) и др.

Диагностика и обследование

Диагноз кривошеи у взрослого ставится врачом на основании анамнеза и объективного осмотра пациента. При подозрении на любую из форм заболевания выполняется рентгенография шейного отдела позвоночника. В некоторых случаях выполняются и прицельные снимки первых двух шейных позвонков.

Диагностика и лечение отдельных форм приобретенной кривошеи требует проведения консультаций врачей узких специальностей. Так, при компенсаторном тортиколлисе пациент должен быть осмотрен офтальмологом или ЛОРом, при инфекционном с возможным наличием туберкулеза – фтизиатром, а при истерическом – психиатром.

Терапия

Пациенты с врожденной кривошеей лечатся у детских ортопедов. Лечение приобретенной формы, в зависимости от причины возникновения, может быть прерогативой неврологов, хирургов, врачей ЛФК и др. Перспективным направлением является остеопатическое лечение кривошеи у взрослых.

Мышечный тортиколлис как врожденного, так и приобретенного характера лечится при помощи:

- Массажа.

- Лечебной физкультуры.

- Физиотерапевтических процедур (электрофорез, УВЧ).

В тяжелых случаях (если пораженная кивательная мышца на 40% короче здоровой) или неэффективности терапии, выполняется оперативное вмешательство. Шею гипсуют на месяц, затем гипс заменяют фиксирующим воротником Шанца.

При других видах приобретенного тортиколлиса, в первую очередь, проводится лечение основной патологии, которая привела к патологическому наклону головы. В восстановительном периоде с целью возвращения полноты движений в шейном отделе позвоночника также назначается ЛФК и массаж.

Для лечения спастической кривошеи традиционно применяется ботулинотерапия (инъекции препаратов ботокс, диспорт), вспомогательные медикаментозные препараты, физиотерапевтические методы. В некоторых случаях может потребоваться проведение хирургической операции.

Кривошея у взрослых и остеопатия

Врачи-остеопаты рассматривают человеческий организм как единое целое, а любую болезнь воспринимают с точки зрения ее воздействия на все органы и системы, а не на конкретную анатомическую область. Кривошея любого характера может привести к серьезному дисбалансу костно-мышечной системы, который может потянуть за собой неврологические проблемы, нарушение дыхания и др. Остеопатическое лечение приобретенного тортиколлиса проводится после устранения причины заболевания (профильным специалистом или в результате хирургической операции).

Во многих случаях остеопатическое лечение может воздействовать и на причину заболевания, если первопричиной была какая-либо травма – совсем не обязательно травма шеи. Иногда в качестве первопричины кривошеи может выступать родовая травма или даже просто растяжение голеностопного сустава из-за подвернутой ноги. Часто при этом симптомы возникают не сразу, а спустя несколько месяцев или лет.

Перед тем, как приступить к терапии, врач-остеопат подробно опрашивает пациента, осматривает его (внимание уделяется не только голове и шее, но и всем остальным анатомическим областям), а также знакомится с результатами проведенных ранее исследований и полученного лечения. Опираясь на данные, полученные при остеопатической диагностике, специалист переходит к выполнению сеанса.

Основным инструментом остеопата являются руки. Специалист при помощи мягкого мануального воздействия на зоны повреждений, постепенно восстанавливает подвижность в пораженной области, а также устраняет другие связанные с основной патологией проблемы. В дополнение к остеопатическому лечению тортиколлиса также применяется кинезиотерапия (ЛФК, АФК).

Специалисты клиники Доктора Симкина имеют большой опыт лечения различных заболеваний, в том числе врожденной и приобретенной кривошеи – как у детей, так и у взрослых. Мы гарантируем максимальное внимание и индивидуальный подход к каждому из пациентов.

Вам понравилась статья? Добавьте сайт в Закладки браузера

Дата публикации 14 марта 2019Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Кривошея — это стойкий наклон головы кпереди или вбок. Такое отклонение является одним из наиболее часто встречающихся врождённых заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей наряду с косолапостью и врождённым вывихом бедра.[5]

Шея — один из жизненно важных органов. По ней проходят трахея, пищевод, гортань, спиной мозг, щитовидная железа, а также магистральные кровеносные сосуды, снабжающие мозг. Так как у новорождённого ребёнка шея имеет большое значение в процессе сосания, глотания и создания звуков, проблемы этой области очень часто приводят к нарушению вскармливания.

Наклон головы вбок может быть обусловлен:

- нарушениями костного скелета;

- изменениями мягких тканей (мышц, фасций, кожи);

- защитным напряжением мышц (рефлекторное или болевое напряжение шеи).

Причина кривошеи, как практически всех врождённых заболеваний, точно не установлена. Но в связи с тем, что эта патология чаще встречается при ягодичном предлежании плода, наиболее распространена точка зрения профессора хирургии С.Д. Терновского: на фоне врождённого изменения мышцы шеи при тяжёлых родах в неё происходит кровоизлияние, приводящее в рубцовому изменению кивательной мышцы (возникновению в ней инфильтрата).[11] Но всё же представляется, что основное значение имеет врождённый фактор, ибо практически у всех новорождённых с кривошеей выявляется одна из клинических «триад» — асимметрия лица, а она не может так быстро развиться после родов. К тому же образованный в результате кровоизлияния инфильтрат обычно рассасывается за три-четыре недели.[5][6]

Помимо врождённых причин стойких изменений мягких тканей при кривошеи выделяют также приобретённые. В этом случае вынужденное положение головы может являться одним из симптомов какого-либо заболевания или повреждения, например, инфекции носоглотки, одностороннего миозита или болезни Гризеля. Такая кривошея называется симптоматической.

Приобретённая кривошея может проявляться как у детей, так и у взрослых.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы мышечной кривошеи

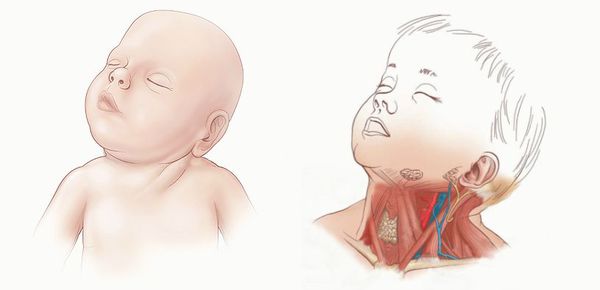

Признаки врождённой мышечной кривошеи у новорождённых:

- при осмотре ребёнка виден наклон головы вперёд или вбок;

- может быть увеличена грудино-ключично-сосцевидная мышца;

- при попытках повернуть голову ребёнка в противоположную наклону сторону, малыш плачет и сопротивляется;

- чаще всего присутствует асимметрия лица — глаз, бровь и ухо на стороне наклона расположены ниже обычного.

Припухлость грудино-ключично-сосцевидной мышцы можно обнаружить уже спустя 2-3 недели жизни ребёнка. Примерно к 5-6 неделям жизни она сходит на нет, при этом изменённая мышца превращается в тонкий рубцовый тяж. Со временем положение головы изменяется, оно становится вынужденным: голова наклоняется в сторону изменённой мышцы, подбородок поворачивается в здоровую сторону. Такое длительное положение приводит к асимметрии черепа (плагицефалии) и лицевого скелета (гемигипоплазии).

Симптоматические (компенсаторной) кривошеи являются острым состоянием и развиваются у взрослых и детей, старше трёх лет. Если такая форма заболевания развилась вследствие воспалительных заболеваний носоглотки, то в клинической картине присутствуют:

- характерный анамнез — наличие ЛОР-заболевания;

- стойкий наклон головы, но без асимметрии лица и изменения черепа.

При кривошеи на фоне шейной невралгии отмечается боль в области шеи с иррадиацией в надплечье, плечо, а также в большой и указательный палец по радиальной стороне предплечья. Боли и чрезмерная напряжённость мышц шеи могут протекать при цервикальном (шейном) синдроме атаками с интервалами, свободными от болей. Следует учитывать возможность возникновения множества болезненных ощущений данной области, например, плече-лопаточного периартрита и туннельного синдрома запястья, которые заставляют думать о шейно-корешковом источнике болевого синдрома.

Голова при шейной невралгии может находиться как и в среднем положении, так и положении наклона к болезненной стороне.

При повреждении шеи (например, от быстрой ходьбы, удара головой при резком торможении машины или удара кулаком в подбородок) возникает острая травма — разрыв затылочной связки (как правило, с одной стороны). Крайне редко одновременно с затылочной связкой может оторваться остистый отросток седьмого шейного позвонка. В таком случае болевой синдром появляется не сразу после травмирования, а через несколько дней. Судорожно удерживаемая голова наклонена в болезненную сторону, подбородок также повёрнут к болезненной стороне.

Патогенез мышечной кривошеи

В общем форма шеи зависит от пола, телосложения и состояния подкожной клетчатки.[9]

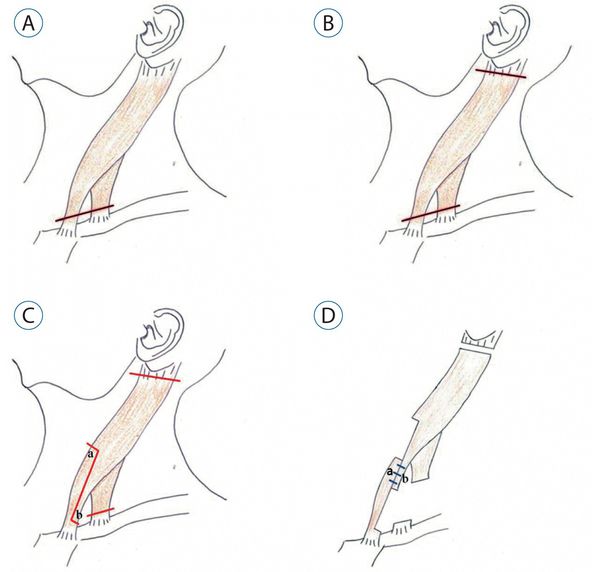

Патологические изменения при кривошее, как правило, происходят в грудино-ключично-сосцевидной области. Её верхняя наружная граница проходит по краю нижней челюсти, нижнему краю костного слухового прохода, вершине сосцевидного отростка и верхней линии затылка. Снизу шея ограничена ярёмной вырезкой грудины, верхнем краем ключицы и линией, которую можно провести между лопатками.

При патологическом наклоне кивательная мышца грудино-ключично-сосцевидной области на стороне наклона головы укорочена и напряжена, лестничные мышцы при этом расслаблены. С противоположной стороны наблюдается компенсаторное напряжение всего комплекса мышц, что приводит к подтянутости всего плечевого пояса. Помимо этого наблюдается отклонение структур черепа — клиновидной и решетчатой кости, а также серпа мозга от срединной оси.

При истинной врождённой мышечной кривошее ещё на этапе развития эмбриона в грудино-ключично-сосцевидной мышце с одной стороны вместе с мышечными волокнами закладываются фиброзные волокна, которые не настолько эластичны, как мышечные. При тяжёлой кривошее фиброзные волокна формируются в узлы. В результате этого меняется растяжимость грудино-ключично-сосцевидной мышцы с одной стороны. Особенно это заметно на первом году жизни ребёнка, когда происходит интенсивный рост тела.[12]

При приобретённой кривошее механизм напряжения кивательной мышцы иной:

- при нейрогенной кривошее в основе гипертонуса мышцы лежит компрессия (сдавление) нервных корешков на разных уровнях;

- при травматической кривошее причиной напряжённости является кровоизлияние в грудино-ключично-сосцевидную мышцу;

- при наклоне головы вследствие воспаления или болезни Гризеля первопричиной становится межсуставное воспаление.

Классификация и стадии развития мышечной кривошеи

Существует несколько видов кривошеи:

- Врождённая кривошея:

- врождённая мышечная кривошея — связана с патологией мышц грудины и ключицы, при этом возникает наклон головы с одновременным поворотом лица;[3]

- врождённая костная кривошея — появляется из-за нарушений формирования скелета ребёнка (прежде всего, аномалии развития шейного и верхнегрудного отделов позвоночника).[8]

- Приобретённая кривошея — часто возникает как неврологическое или посттравматическое осложнение заболеваний шейного отдела позвоночника, связанных с нарушением глаз и тугоухостью;

- Нейрогенная или ложная кривошея — не имеет отношения к патологическим изменениям в мышцах шеи, может быть следствием воспалительного заболевания, при этом голова постоянно оказывается наклонённой в связи с патологическим гипертонусом мышц.

- Атипичная (немышечная) кривошея — встречается довольно редко и составляет более 3% от общего числа кривошеи.

- Симптоматическая кривошея — возникает на фоне рубцовых изменений шеи после ожога или нарушения зрения при косоглазии. В старческом возрасте стойкий наклон головы встречается при болезни Бехтерева и старческом кифозе.

- Рефлекторная (болевая) ригидность мышц шеи — возникает под влиянием болезненных ощущений в области шеи, при этом поза больного настолько характерна (старается не совершать даже малейших движений головой), что позволяет поставить диагноз при входе пациента в кабинет врача;[10]

- Болезнь Гризеля — наклонное положение головы, вызванное односторонней контрактурой (стягиванием) мышц вследствие воспаления в атланто-эпистрофейном суставе;

- Шейно-плечевая невралгия — проявляется местными локальными болями в зоне шеи и иногда вынужденным положением головы. Боли иррадиируют в надплечье и плечо. Начальные проявления обычно не связаны с какими-либо происшествием, они возникают в моменты безобидных движений (например, при потягивании после пробуждения от сна).

Осложнения мышечной кривошеи

Нелеченый стойкий наклон головы при мышечной кривошее приводит к асимметричному формированию черепа и лицевого скелета, компенсаторным искривлением позвоночника (сколиозам), нарушением со стороны слуха и глаз (косоглазию).

Асимметрия свода черепа часто наблюдается у новорождённых и детей до одного года. При врождённой кривошее в большинстве случаев она возникает на стороне поражённой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Это приводит к нарушению отношений между швами и костями черепа.

Симптоматика при асимметрии черепа может быть весьма различной: начиная от нарушений питания и сосания у грудных детей, заканчивая психосоматическими нарушениями у взрослых (нарушение внимания, утомляемость, носовые кровотечения, расстройства сна и поведенческие нарушения).

Асимметрия лицевого скелета часто является пусковым механизмом развития офтальмологических нарушений, так как при лицевой асимметрии уплощён не только контур щеки, но и нижнеорбитального гребня.[7] Это может привести к нарушению зрения и развитию косоглазия. А при стойкой анатомической асимметрии могут появиться структурные патологии:

- недоразвитие ушной раковины;

- гипоплазия щеки;

- нарушение формирования и роста зубов, а также их позднее прорезывание.

В старшем возрасте наклонное положение головы выравнивается благодаря компенсаторными изменениям нижележащих отделов шеи, позвоночника и надплечий. Такая спонтанная компенсация наклонного положения головы может быть двух видов:

- боковое смещение головы;

- поднятие плечевого пояса на стороне поражённой мышцы.

Эти компенсаторные изменения позвоночника у детей старшего возраста могут стать источником диагностических ошибок, так как иногда такие состояния принимаются за сколиоз.[14][15]

Стойкий наклон головы и возникшее искривление позвоночника могут быть первопричиной психологических проблем у маленьких детей — задержка сидения, вставания и ползанья. В старшем возрасте эти стойкие нарушения способствуют развитию замкнутости и возникновению сложностей общения со сверстниками.

Диагностика мышечной кривошеи

Заподозрить кривошею можно при рождении, если у малыша есть наклон головы.

Первичный осмотр осуществляет педиатр и при подозрении на патологию шейного отдела позвоночника направляет юного пациента к ортопеду и неврологу.

Ортопед собирает историю болезни: выясняет, как протекала беременность, была ли угроза её прерывания, проводилось ли стационарное лечение. Осматривая ребёнка, врач определяет напряженность одной из кивательных мышц, ограничение поворотов головы, асимметрию лица и контуров шеи.

Дополнительно по назначению ортопеда проводится комплексное исследование позвоночника — УЗИ мышц шеи и рентгенограмма шейного отдела позвоночника.[4] Проведение МРТ и электромиографии не показано для детей младшего возраста, так как эти исследования требуют определённой подготовки ребёнка.

В случаях кривошеи без выраженного напряжения кивательной мышцы проводится дифференциальная диагностика с привлечением к консультации врачей других специальностей, а также выполняется рентгенография позвоночника. В первую очередь исключается нейрогенная форма кривошеи, при этом обращается внимание на общий статус ребёнка и наличие неврологических проявлений. При опросе уточняется, не является ли кривошея следствием неосторожного обращения с ребёнком, которое могло привести к проявлениям травматического характера.

Если на консультации подростки и люди старшего возраста дополнительно жалуются неврологу на головные боли и онемение в мышцах, то врач может порекомендовать проведение реоэнцефалографии и электромиографии с целью оценки общего состояния сосудов и мышц шеи.

Лечение мышечной кривошеи

Лечение кривошеи необходимо начинать с момента, как только родители заметили наклон головы малыша. Для начала стоит периодически менять положение ребёнка в кроватке. Пользуясь ортопедическими подушками-конструкторами или держа ребёнка на руках важно стимулировать повороты головы в разные стороны. Для этих целей можно воспользоваться игрушками, вслед за которыми ребёнок будет поворачиваться. При этом нужно стараться придавать головке ребёнка среднее положение.

Как только диагноз «кривошея» подтвердился, начинается консервативное лечение. Его цель — укрепить мышцы шеи, стимулируя восстановление за счёт усиления притока крови, и зафиксировать правильное положение головы. Для этого специалист может порекомендовать ношение воротника Шанца и шейного ортеза, который подбирается строго индивидуально.

При мышечной кривошее малышу следует пройти курсы массажа и такие физиопроцедуры, как парафинотерапия (лечение аппликациями парафина), электрофорез с использованием лидазы или йодида калия. Данные процедуры проводятся с регулярностью (одни раз в 2-3 месяца) на протяжении первых лет жизни.[2]

Перед проведением массажа можно прогревать спину парафино-озокеритовыми аппликациями. Эффект такой терапии хорошо заметен уже после первых курсов проведённых процедур: ребёнок более свободно поворачивает голову в разные стороны, наклон головы может уменьшиться.

Конечно, так успешно поддаётся лечению только кривошея лёгкой и средней степени тяжести, т. е. когда имеется лишь напряжение кивательной мышцы без наличия фиброзного узла. При тяжёлой степени кривошеи — с фиброзным узлом — лечение будет более длительным, со ступенчатой положительной динамикой.

Если консервативная терапия не оказала должного эффекта, то с 1,5-2-летнего возраста стоит прибегнуть к хирургической коррекции мышечной кривошеи. С этой целью проводится миотомия (рассечение) или пластическое удлинение проблемной грудино-ключично-сосцевидной мышцы.[17] После оперативного лечения показано ношение шейного воротника из пластика-поливика.

Медикаментозная терапия проводится при нейрогенной кривошее у ребёнка. Она позволяет снизить тонус мышц и возбудимость нервной системы. Также обязательно наблюдение невролога, локальный и общий массаж.[13]

Врождённая костная кривошея у маленьких детей диагностируется крайне редко. Чаще всего она является сочетанием аномалий развития позвоночника. При такой форме заболевания проводится оперативное лечение, но в более старшем возрасте. Оно заключается в фиксации групп позвонков, их спондилодеза («связывания») для создания правильных условий дальнейшего роста.

Симптоматическая и рефлекторная кривошеи лечатся и наблюдаются у специалистов в соответствии с основной патологией, которая вызвала наклон головы. Также возможно назначение физиотерапевтических процедур и ношение шейного воротника.

Прогноз. Профилактика

При грамотном лечении прогноз заболевания благоприятный: в 80-90% случаев эффект от проводимой терапии достигается к двум годам. Но в периоды активного роста — 3-5 и 10-12 лет — наклон головы может появиться вновь. Это связанно с особенностями растяжимости леченной грудино-ключично-сосцевидной мышцы.[19] В таких случаях показано проведение повторных курсов консервативной терапии — массажа и физиопроцедур.

Нелеченая кривошея может стать причиной развития различных патологических состояний у ребёнка. Так, асимметрия лицевого скелета может привести к нарушению питания, сосания, компенсаторным искривлениям позвоночника и нарушениям со стороны органов зрения и слуха.

К профилактическим методам лечения кривошеи относятся:

- лечебное плаванье;[18][22]

- активное занятие спортом;

- плановое ежегодное посещение специалиста.[2]

Прекрасными упражнениями, направленными на укрепление мышц шеи и спины, являются занятия на мяче, фитболе, а также упражнения на пресс для людей старшего возраста.

Профилактика ортопедических заболеваний, в том числе кривошеи, — это не только гармоничное занятие спортом, но и правильная осанка, ношение обуви с супинатором, а также посещение специалистов при наличии жалоб.

Родителям новорождённого ребёнка в качестве профилактики рекомендуется следить за положением головки малыша, менять раз в неделю головной конец кровати, подносить игрушки с разных сторон, подкладывать ортопедические подушечки под голову.

Взрослые, в анамнезе у которых была мышечная кривошея, безусловно, должны соблюдать ортопедический режим — заниматься плаванием и гимнастикой, планово посещать ортопеда.