-

Общие сведения о малых инженерных сооружениях.

Малые

водоотводные сооружения устраивают в

местах пересечения автомобильной дороги

с ручьями, оврагами или балками, по

которым стекает вода от таяния снега.

Количество водопропускных сооружений

зависит от климатических условий и

рельефа. К основным видам водопропускных

сооружений относятся мосты и трубы.

С

точки зрения требования автомобильного

транспорта в каждом конкретном случае

наилучшим будет такое водопропускное

сооружение, которое не меняет условий

движения автомобилей, не требует изломов

в плане и профиле дороги. От качества

проектирования искусственных сооружений

зависит долговечность и экономичность

дороги. В этом отношении наилучшим

результатом является трубы, с различными

углами пересечения водотока и при любых

высотах насыпи.

В

современном дорожном строительстве

наибольшее распространение находят

железобетонные мосты и трубы стандартных

типов из сборных элементов.

Исходные

данные для проектирования малого

водопропускного сооружения даются в

задании.

Определение

площади сборного бассейна.

Поверхностные

воды притекают к рассматриваемому

участку дороги с некоторой площади

называемой водосбором.

Площадь

водосборного бассейна определяется

методами сетки. В этом способе разбивают

водосборный бассейн на равные квадраты

со сторонами 4х4 мм, что обусловлено в

масштабе карты 1:25000 составляет 0,01 км2

F

= n*0,01; (1.1)

где

n

— количество квадратов разместившихся

в площади бассейна.

F

= 245*0,01 = 2,45

км2

Определение

длины главного лога.

Длину

главного лога определяют по топографической

карте, предварительно определив на ней

длину главного лога. Затем измеряют

длину этой линии в соответствии с

масштабом.

L

= l*250; (1.2)

L

= 11,2*250

= 2800 м

Средний

уклон главного лога определяется по

формуле:

iср

= (Hb

– Hc)/L

= (206,5 – 71,5)/ 2800=

0,048= 48‰

(1.3)

где

HВ

— отметка главной точки на водоразделе,

м;

Нс

— отметка лога у сооружения, м;

L

— длина главного лога, м.

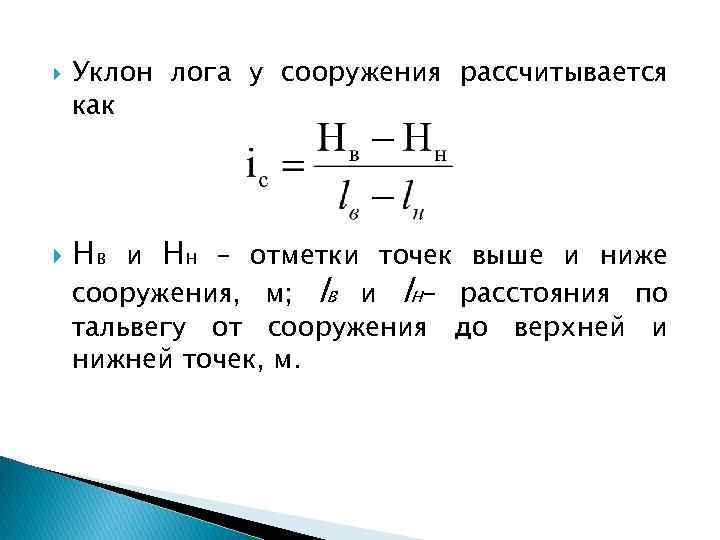

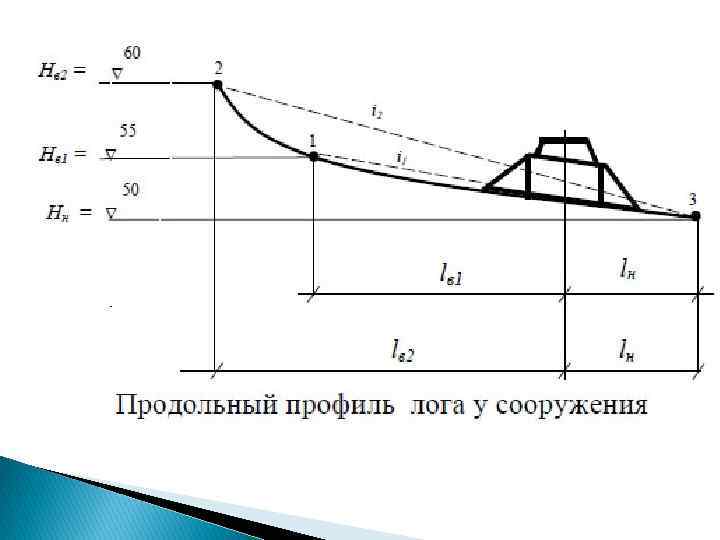

Уклон

лога у сооружения.

Этот

уклон определяется между точками

расположенными на 200м выше сооружения

и 100м ниже сооружения:

где

H200

— отметка лога на 200м выше сооружения;

H100

— отметка лога на 100м ниже сооружения.

2. Определение величины расчетного расхода водотока и объема стока.

Количество

воды, притекающей к сооружению с малого

водосборного бассейна, поддается

теоретическому расчету. Однако неизбежны

различные условности и погрешности.

Наиболее трудно учесть ход дождя во

времени, ход снеготаяния и впитывание

воды в почву.

2.1 Определение расхода ливневых вод

Строительные

нормы и правила СНиП 2.01,14-83 и СП 33-101-2003

«Определение расчетных гидрологических

характеристик» рекомендует для малых

водосборов использовать расчет ливневого

стока, пользуясь принципом «предельных

интенсивностей». Для расчета стока

транспортных сооружений, является

расчет разработанный МАДИ и Союздорпроектом,

использующий характеристики метрологических

факторов стока. В основе лежит общая

формула ливневого стока:

где

арасч

— расчетная интенсивность ливня, мм/мин;

F

— площадь водосбора, определяемой по

карте в горизонталях, км2;

коэффициент стока, зависит от вида

грунтов;

коэффициент редукции, учитывающий

неполноту стока, (опред. по табл.4)

Для

площади до 100 км посчитал по формуле:

0,49

Расчетная

интенсивность ливня вычисляется по

формуле

арасч

= кt

* ачас (2.3)

где

ачас

— средняя интенсивность ливня часовой

продолжительности, мм/мин,

определяется по табл. 1, при 2% повторяемости,

для ливневого района №1 (ачас=0,34);

кt

— коэффициент, передающий интенсивность

ливня часовой продолжительности в

расчетную интенсивность, определяется

по табл. 2, для F

= 2,45 км2

и ливневого района № 1 (кt=1,11)

F

= 2,45 км2;

ачас

= 0,34;

кt

= 1,11;

арасч

= 1,11*0,34=0,38;

Значение

где

– коэффициент склонового стока

определяется по таблице №3 при 2%

повторяемости,

– коэффициент,

учитывающий аккумуляцию дождевого

стока по поверхности водосбора и

определяется по формуле:

(2.5)

где

– коэффициент, учитывающий проницаемость

почвы, определяется по таблице №6, для

I

категории почва-грунта,

– коэффициент, учитывающий состояние

грунта, определяется по таблице №7, для

стока по промёрзшим почвам или ледяной

корке,

– поправочный коэффициент, определяется

по таблице №10 и №11, П=1 для F≤10км,

Тогда:

=

1,0-0,02*1,0*1,0 = 0,98;

=

0,40

0,48;

Ливневый

сток будет равен:

=

16,67*

0,38*2,45*0,48*0,49

= 3,65 м3/с

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Реферат

Курсовая работа содержит 27 листов пояснительной записки, 14 таблиц, 6 рисунков, 3 чертежа, 8 источников.

В курсовой работе рассмотрены вопросы проектирования водопропускных и водоотводных сооружений.

Водосборный бассейн, лог, водораздел, расчетный сток, водопропускная труба, бытовая глубина, одерновка, сжатое сечение, горизонт подпертых вод, малый мост, подпор воды, отверстие моста, нагорная канава, кювет.

В курсовой работе произведен расчет расхода стока вод, на основе которого были рассчитаны круглые и прямоугольные водопропускные трубы, рассчитаны малые мосты по I и III расчетным схемам, определены расход, основные параметры поперечного сечения и тип укрепления придорожных канав. Для каждого водопропускного и водоотводного сооружения были решены вопросы конструирования.

Содержание

1. Определение характеристик водосборного бассейна 3

-

Определение площади водосборного бассейна 3

-

Определение уклона главного лога 4

-

Определение уклона лога у сооружения 5

-

Определение заложения склонов лога у сооружения 5

-

Определение глубины лога 6

-

Определение коэффициентов залесенности, заболоченности 6

2. Определение расчетного стока у сооружения 8

2.1 Расчет ливневого стока 8

2.2 Расчет стока талых вод 9

3. Гидравлический расчет водопропускных труб 11

3.1 Назначение и выбор отверстия круглых водопропускных труб 10

3.2 Назначение и выбор отверстия прямоугольных водопропускных труб 10

3.3 Определение длины водопропускной трубы 13

3.4 Назначение максимальной высоты насыпи у трубы 14

3.5 Расчет укрепления русла и откосов у водопропускных труб 15

3.6 Конструирование водопропускных труб 16

3.7 Определение горизонта подпертых вод 17

4. Гидравлический расчет малого моста 19

4.1 Установление схемы протекания воды под мостом 19

4.2 Определение отверстия и высоты моста 21

4.3 Определение горизонта подпертых вод 24

5. Гидравлический расчет придорожных канав 25

5.1 Определение площади водосборного бассейна 25

5.2 Расчет полного стока 25

5.3 Определение основных параметров придорожных канав 25

5.4 Выбор типа укрепления 26

5.5 Конструирование придорожной канавы 26

Список использованных источников 28

1. Определение характеристик водосборного бассейна на ПК21+45

-

Определение площади водосборного бассейна.

Площадь водосборного бассейна определяем с помощью кальки и миллиметровки. Полученный план водосборного бассейна (в масштабе карты) накладывается на лист миллиметровой бумаги. Отмечаем и пересчитываем все целые квадратные сантиметры (N1), которые поместились на плане. На оставшейся площади плана водосборного бассейна отмечаем и пересчитываем количество квадратиков равное 0,5х0,5см (N2), затем пересчитываем оставшиеся неполные квадратики размером равные 0,5х0,5см (N3). Площадь водосборного бассейна определяется по формуле (стр. 10 [1]):

км2, (1.1)

где g1 – площадь (в масштабе карты) 1 см2, равная 0,01 км2;

g2 – площадь (в масштабе карты) 0,25 см2, равная 0,0025 км2;

N1, N2, N3 – количество квадратов каждого размера, определяемого по рис. 1.1, соответственно равное 104, 39, 69.

-

Определение уклона главного лога.

В общем случае уклон главного лога определяется между отметками лога у сооружения (Нс) и отметкой верхней части лога (Нвр), лежащей на водораздельной линии.

Уклон главного лога определяется по формуле (стр. 18 [1]):

i=(Нвр – Нс)/L=(61,00-47,00)/710=0,020, (1.2)

где Нвр – отметка верхней точки тальвега, равная 61,00 м;

Нс – отметка лога у сооружения, равная 47,00 м;

L – длина главного лога, определяемая по формуле (стр. 17 [1]):

L=Li=250,00+180,00+280,00=710,00 м, (1.3)

где Li – длина i-го участка тальвега, снятая с карты, равная 1540,00 м.

Подставляя значение L в формулу 1.2 получим значение уклона главного лога: i=0.017

-

Определение уклона лога у сооружения.

Уклон лога у сооружения определяется как уклон между точками, одна из которых находится на 100 – 200 м по тальвегу выше сооружения. А другая – на 50 – 100 м по тальвегу ниже его.

Желательно назначать точки на горизонталях с тем, чтобы не заниматься расчетом их отметок. Но при этом стремиться к тому, чтобы определенный уклон лога был как можно ближе к реальному уклону местности.

Уклон лога у сооружения определяется по формуле (стр. 19 [1]):

ic= , (1.4)

где Нв – отметка точки выше сооружения, равная 47,78 м;

Нн – отметка точки ниже сооружения, равная 46,67 м;

Lв, Lн – расстояние по тальвегу от сооружения до верхней и нижней точек (рис.1.2), соответственно равные 200,00 и 100,00 м.

-

Определение заложения склонов лога у сооружения.

Форма поперечного сечения лога упрощенно представлена в форме треугольника (рис.1.3).

Заложение правого склона определяется по формуле (стр. 15 [1]):

м, (1.5)

где Lпр – расстояние от правого водораздела до лога сооружения, равное 430,00 м;

Нпр – отметка правого водораздела по оси дороги, равная 56,00 м;

Нс – отметка лога у сооружения, равная 47,00 м;

– косина сооружения, равная 620.

Аналогично определим заложение левого склона:

м, (1.6)

где Lлев – расстояние от левого водораздела до лога сооружения, равное 640,00 м;

Нлев – отметка левого водораздела по оси дороги, равная 61,00 м;

Нс – отметка лога у сооружения, равная 47,00 м;

– косина сооружения, равная 620.

-

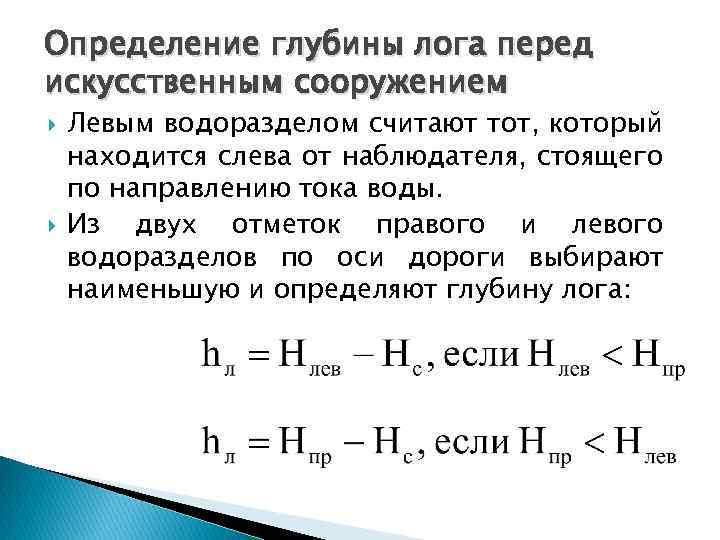

Определение глубины лога.

Глубина лога перед сооружением – наименьшее возвышение водораздельной линии над отметкой лога у сооружения. Из двух отметок правого и левого водоразделов по оси дороги выбираем наименьшую и определяем глубину лога по одной из формул (стр. 15 [1]):

hлев = Нлев – Hc, при Нлев < Нпр (1.7)

hпр = Нпр – Hc, при Нпр < Нлев (1.8)

Исходя из рис. 1.3, глубину лога перед сооружением будем определять по формуле (1.7):

hпр =56,00 – 47,00 = 9,00 м.

-

Определение коэффициентов залесенности, заболоченности, озерности.

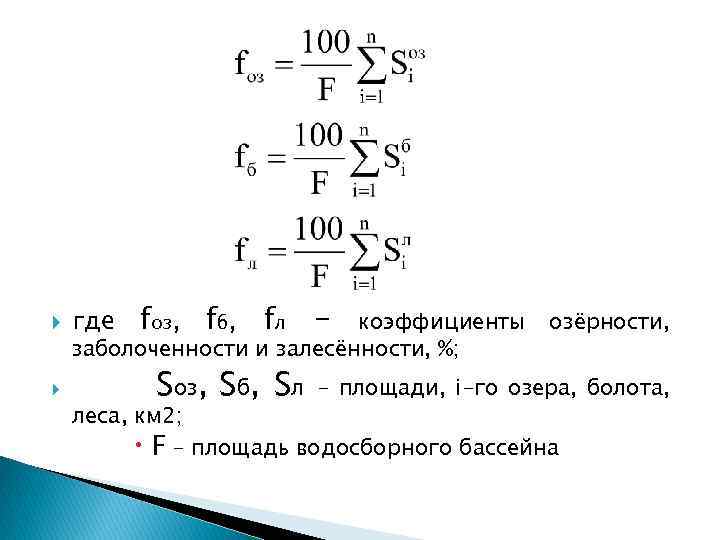

Расчет ведется по следующим формулам (стр. 16 [1]):

%, (1.9)

где fоз – коэффициент озерности, %;

— площадь водной поверхности i-го озера, равная 0 км2;

F – площадь водосборного бассейна, равная 1,22 км2.

%, (1.10)

где fб – коэффициент заболоченности, %;

— площадь поверхности i-го болота, равная 0 км2;

F – площадь водосборного бассейна, равная 0,30 км2.

%, (1.11)

где fл – коэффициент залесенности, %;

— площадь поверхности i-го леса, равная 1,22 км2;

F – площадь водосборного бассейна, равная 1,22 км2.

Результаты расчета характеристик других водосборных бассейнов сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1

Ведомость характеристик водосборных бассейнов

|

Наименование |

Водопропускные сооружения |

|

характеристик |

1 |

|

Пикетажное положение, пк + |

09+85,00 |

|

Площадь бассейна, км2 |

1,22 |

|

Длина главного лога, км |

0,71 |

|

Отметка лога у сооружения, м |

47,00 |

|

Отметка вершины лога, м |

61,00 |

|

Уклон главного лога, тыс. |

0,020 |

|

Уклон лога у сооружения, тыс. |

0,004 |

|

Отметка водораздела по оси дороги, м: — правого — левого |

56,00 61,60 |

|

Пикетажное положение водораздела по оси дороги, пк +: — правого — левого |

14+20,00 03+42,00 |

|

Косина сооружения, градус |

620 |

|

Глубина лога у сооружения, м |

9,00 |

|

Коэффициент заложения склонов по оси дороги: — правого — левого |

42,18 40,36 |

|

Озерность, % |

0 |

|

Заболоченная площадь, % |

0 |

|

Залесенная площадь, % |

100 |

2. Определение расчетного стока сооружения (ПК 09+85,00).

2.1 Расчет ливневого стока.

Для расчета ливневого необходимо задаться следующими исходными данными:

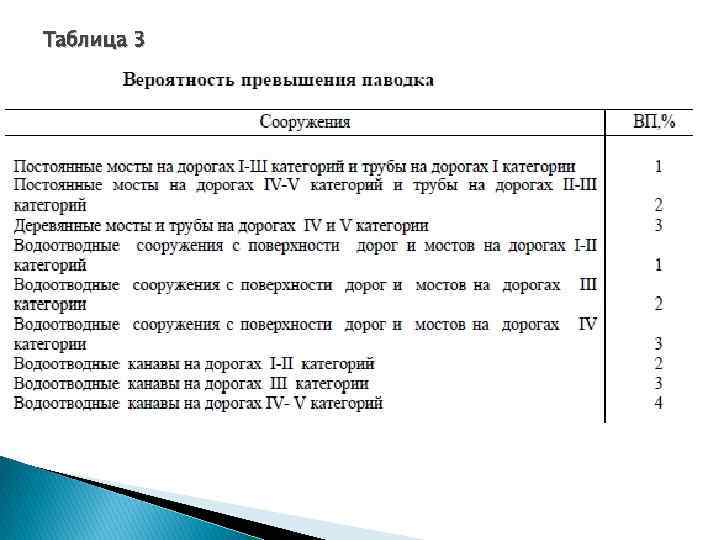

– вероятность превышения (далее ВП): для мостов – 3%;

для труб – 4%;

– номер ливневого района – 10 ([2] стр. 222 рис. 15.5).

Расчетный расход ливневого стока вычислим по формуле ([2] стр221):

, (2.1)

м3/с

м3/с

где расч – расчетная интенсивность ливня, зависящая от ВП, продолжительности ливня и района строительства дороги (мм/мин), вычисляемая по формуле:

расч = час Kt, (2.2)

По продольному профилю и плану трассы

анализируются все пониженные места и решается, где необходимо устройство малых

искусственных сооружений и где отвод воды можно обеспечить сбросом в сторону

от дороги или устройством продольной водоотводной канавы. Как правило, на

постоянных водотоках проектируются мосты.

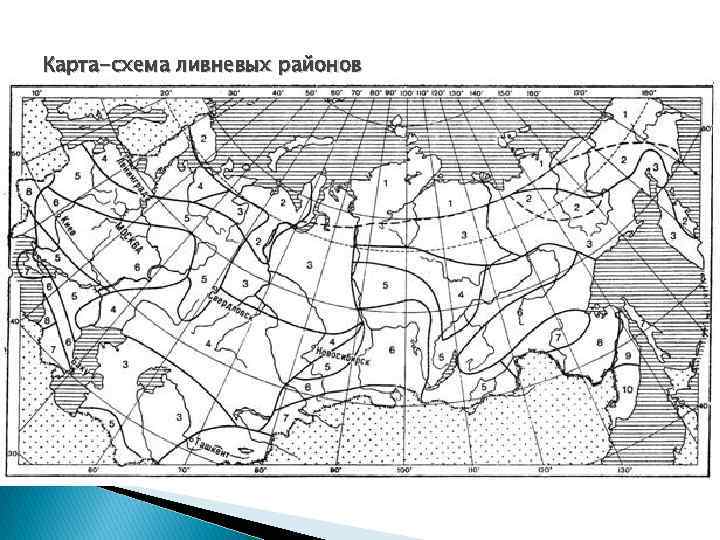

По карте-схеме (рисунок 3.6, [2])

устанавливается номер ливневого района, а по таблице 3.6 определяется вероятность

превышения паводка (ВП).

Таблица 3.6

|

Малые мосты |

ВП, % |

|

I II , III IV, V |

1 2 3 |

По топографической карте намечаются границы

бассейнов на принятом варианте и определяются для каждого из них:

1) площадь бассейна F в км2

(планиметром, разбивкой на простые фигуры, способом палетки). При использовании

палетки 1 см2 на карте соответствует 0,01 км2 на

местности — при масштабе карте 1:10000 и 0,0625 км2 — при масштабе

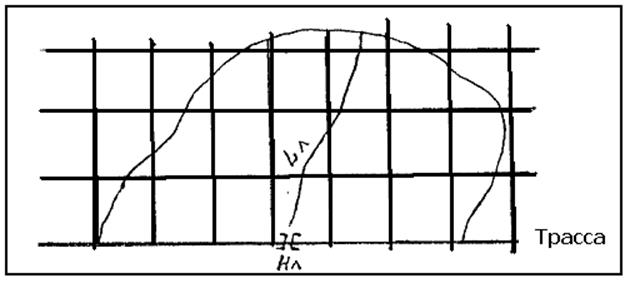

1:25000 (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16

2) длину главного лога L, в м (при наличии

нескольких логов главным считается наибольший по длине).

3) Средний уклон главного лога

(3.23)

где Нв —

отметка водораздела, м;

НЛ — отметка лога у сооружения, м.

4) Уклон лога у сооружения (200 м вверх и 100 м вниз от сооружения)

(3.24)

Уклон i0 можно определить между ближайшими горизонталями (вверх и

вниз от сооружения).

5) площадь озёр на водосборном бассейне.

Составляется план водосборных бассейнов, на

котором указывается трасса, границы бассейнов, площади, длины логов, уклоны.

Устанавливается возможность создания пруда

перед сооружением, т.е. возможность учета аккумуляции воды перед сооружением.

Расчёт отверстий ведётся на сток ливневых и

талых вод.

Расход от ливневых вод определяется по методике

МАДИ

[м3/с]

(3.25)

где ач —

интенсивность ливня часовой продолжительности, мм/мин (таблица 3.2, [2]);

К.— коэффициент перехода от интенсивности ливня часовой продолжительности

к интенсивности расчётной продолжительности (таблица 3.3 [2]);

F — площадь

бассейна, км2;

а — коэффициент потерь стока (таблица 3.4, [2]);

Ф — коэффициент редукции (таблица 3.5, [2]).

Общий объём стока ливневых под (для учёта

аккумуляции)

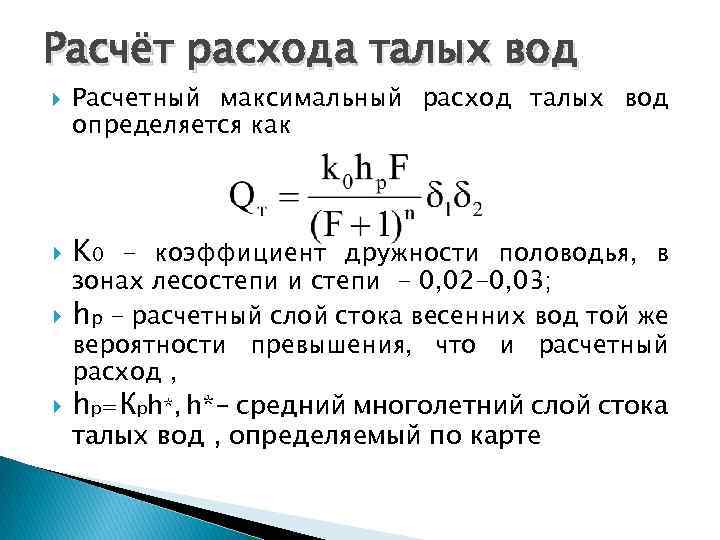

Расход талых вод определяется по формуле

(3.27)

где k0 — коэффициент дружности снеготаяния (таблица 3.6, [2]);

hp — расчётный слой суммарного стока, мм

(3.28)

где h — средний

многолетний слой стока (рисунок 3.7, [2]); при F <1000 км2

вводятся поправочные коэффициенты: 1,1 при холмистом рельефе и глинистых

почвах; 0,9 при равнинном рельефе и песчаных почвах;

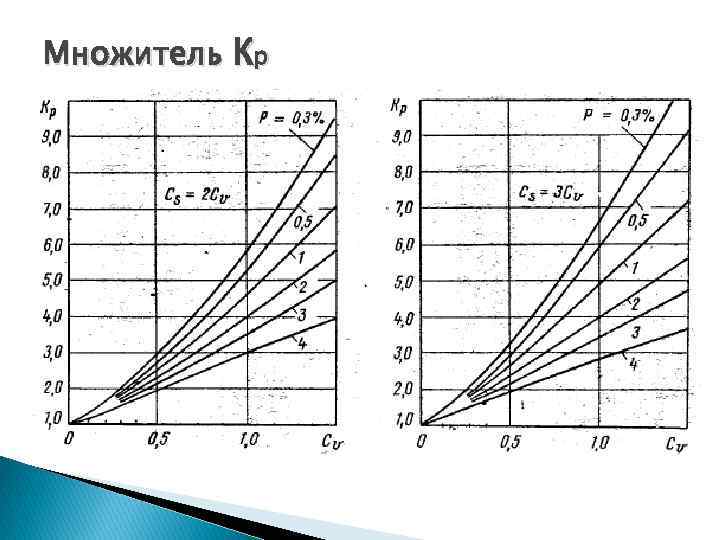

Кр — модульный коэффициент, зависящий от ВП и коэффициента

вариации Cv (рисунок 3.8,12]) и определяемый по рисунку 3.9 [2];

n — показатель степени (таблица 3.6, [2]);

—

коэффициент, учитывающий снижение расхода при наличии озёр более 2% от площади

бассейна (при меньшем значении 5|=1);

—

коэффициент, учитывающий заселённость и заболоченность площади бассейна

Если Qл, > Qт, то возможен учёт

аккумуляции воды перед сооружением. Учёт аккумуляции имеет экономический

эффект в тех случаях, когда отверстие сооружения может быть уменьшено по

сравнению с отверстием, рассчитанным на пропуск всего расхода.

Аккумуляция коды перед сооружением не

учитывается в следующих случаях:

1) если расход Qл небольшой (меньше 2,2 м3/с) и отверстие принято

минимальной величины (0 1 м);

2) если перед сооружением нельзя создать пруд

(ценные земли, значительный уклон лога, узкий лог с крутыми склонами).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА И РАСЧЕТНОГО РАСХОДА СТОКА ПЗ

Термины и определения Водоток — водный объект, в котором вода движется в направлении уклона в углублении земной поверхности. Различают постоянные водотоки (движение воды происходит в течение всего года или большей его части) и временные (движение воды происходит меньшую часть года или эпизодически). Водоем — водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием.

Расход воды ─ объем воды, проходящий в данном сечении реки (трубы, моста или другого искусственного сооружения) в единицу времени, как правило, в дорожных гидрологических расчетах измеряется в кубических метрах в секунду (м 3/с). Бассейн, или водосбор, площадь земной поверхности, находящаяся выше по течению от замыкающего створа этого бассейна (проектируемого искусственного сооружения), с которого возможен к нему сток по склонам, логам и долинам.

Бассейн в общем случае состоит из поверхностного и подземного водосборов. Поверхностный водосбор -участок поверхности, с которого поступают воды в водный объект. Подземный водосбор образуют толщи почвогрунтов. Как правило, подземный и поверхностный водосборы по площади не совпадают. Однако из-за больших затруднений в определении границы подземного водосбора обычно в расчетах размеры бассейна принимают в пределах только поверхностного водосбора и вследствие этого не делают различия между терминами »бассейн» и »водосбор» или объединяют их термином »водосборный бассейн».

Гидрографические характеристики водосборных бассейнов определяются, как правило, по имеющимся топографическим материалам (картам, планам), а при их отсутствии ─ по данным полевых рекогносцировочных обследований местности.

— название и местоположение водосборных бассейнов по трассе дороги; — площади водосборных бассейнов; — длины водотоков; — отметки истока и у расчетного створа; — общий характер рельефа бассейна (равнинный, холмистый и гористый); — уклон лога; — типы почв, видовой состав растительности и их распространение по направлению дороги и площади каждого водосбора; — наличие и местоположение озер, болот, марей, бессточных впадин, пахотных земель, карстовых, мерзлотных и других явлений; — наличие и местоположение прудов, водохранилищ, каналов, арыков, плотин, запруд, мостов и других искусственных сооружений.

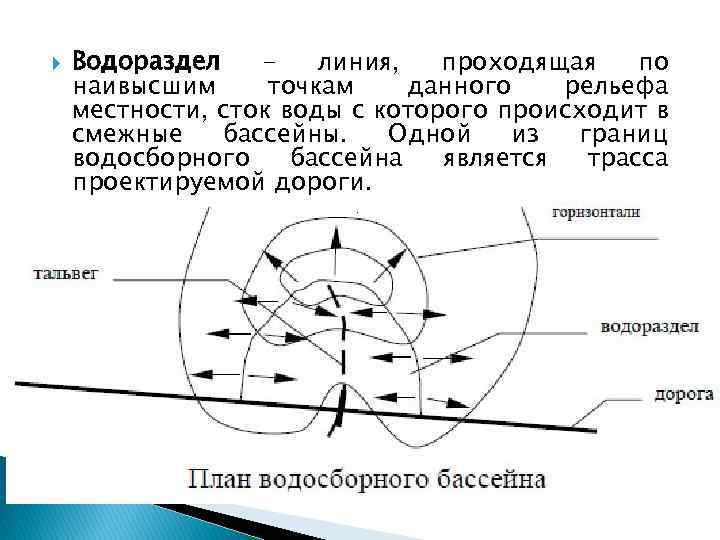

Водораздел линия, проходящая по наивысшим точкам данного рельефа местности, сток воды с которого происходит в смежные бассейны. Одной из границ водосборного бассейна является трасса проектируемой дороги.

Тальвег-линия, соединяющая наинизшие точки рельефа местности (дно долины) в бассейне.

Определение границ водосборных бассейнов При определении границ водосборных бассейнов площадью до 100 км 2 пользуются картами масштаба крупнее 1: 1000000. При их отсутствии, а также при площадях бассейнов менее 0, 25 км 2 следует производить натурную съёмку.

Через каждую водораздельную точку, намеченную по оси дороги, начинается построение границы водосборного бассейна с верховой стороны от дороги. Проводится плавная водораздельная линия, которая в промежутке между горизонталями может изгибаться в соответствии с рельефом местности, но всегда перпендикулярна (нормальна) горизонталям в месте её пересечения. Проводимые по соседним водоразделам границы водосборного бассейна могут соединяться на склоне в одну наиболее высокую точку водосборного бассейна, либо выходить к так называемому верховому или главному водоразделу. Главный водораздел проводится в виде плавной линии по цепи возвышенностей, холмов или гор, отделяющих бассейн одного большого водного объекта (реки, озера, моря) от другого.

Штриховой линией проводится тальвег в каждом водосборном бассейне Линия всегда проводится перпендикулярно горизонтали. После установления границ всех водосборов, пересекаемых трассой дороги, составляют общий план бассейнов, на котором показывают проектируемую дорогу, границы бассейнов, русла водотоков и тальвеги со всеми притоками и ответвлениями, существующие дороги и другие искусственные сооружения, озера, болота, границы лесов, пашен и других угодий, а также населённые пункты. На каждом бассейне указывают порядковый номер, по ходу пикетажа или километража, площадь бассейна в квадратных километрах и название водотока.

Определение отметок точек дороги на плане

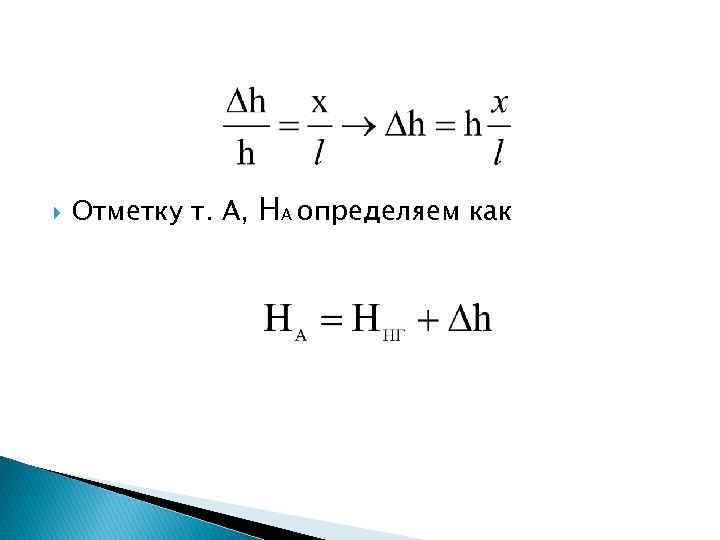

Для графического определения отметки точки А через неё проводится линия, перпендикулярная горизонталям. Измеряется расстояние по этой линии между горизонталями l. Измеряется расстояние х от точки А до горизонтали с меньшей отметкой Ннг. Определяется по плану сечение горизонталей h. Строится треугольник. Используя свойства подобных треугольников, можно определить превышение точки А над нижней горизонталью Δh.

Отметку т. А, НА определяем как

Определение площади водосборного бассейна с помощью палетки Применяется при определении малых площадей размером 100… 200 см 2. Для этого изготавливается палетка из органического стекла или кальки. На нее наносится сетка с ячейками со стороной 2 мм. В зависимости от масштаба карты, по которой определяется площадь бассейна, находится цена деления каждой ячейки в квадратных километрах. Общее число ячеек в контуре, умноженное на цену деления, дает площадь контура.

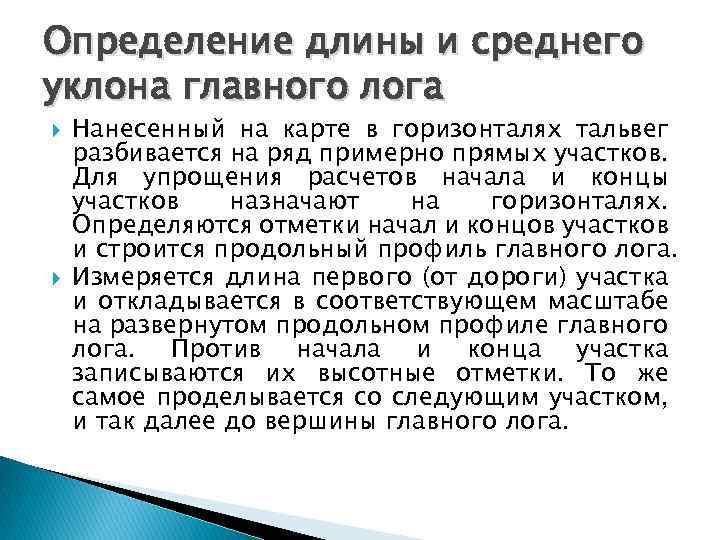

Определение длины и среднего уклона главного лога Нанесенный на карте в горизонталях тальвег разбивается на ряд примерно прямых участков. Для упрощения расчетов начала и концы участков назначают на горизонталях. Определяются отметки начал и концов участков и строится продольный профиль главного лога. Измеряется длина первого (от дороги) участка и откладывается в соответствующем масштабе на развернутом продольном профиле главного лога. Против начала и конца участка записываются их высотные отметки. То же самое проделывается со следующим участком, и так далее до вершины главного лога.

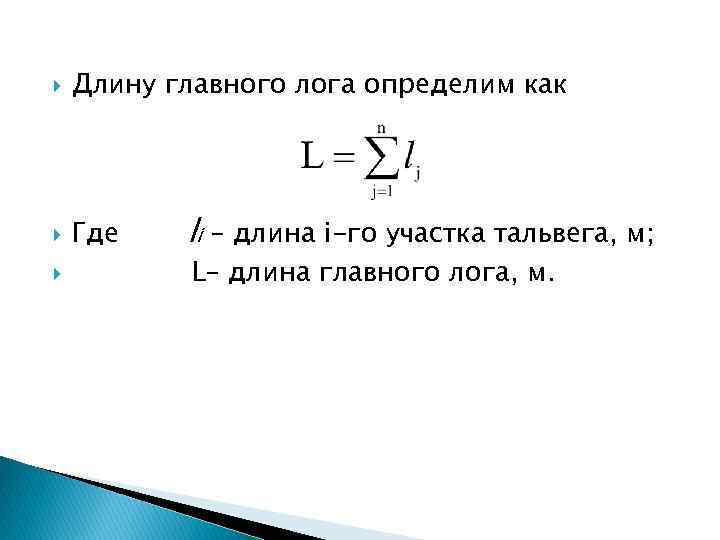

Длину главного лога определим как Где li – длина i-го участка тальвега, м; L– длина главного лога, м.

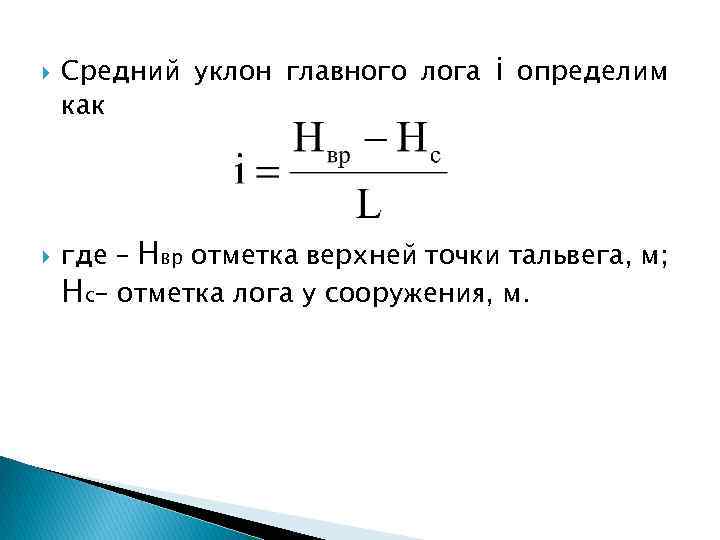

Cредний уклон главного лога i определим как где – Нвр отметка верхней точки тальвега, м; Нс– отметка лога у сооружения, м.

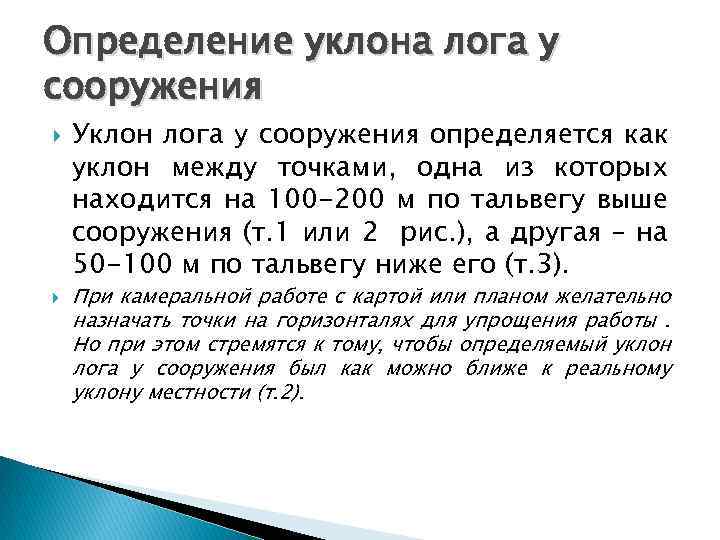

Определение уклона лога у сооружения Уклон лога у сооружения определяется как уклон между точками, одна из которых находится на 100 -200 м по тальвегу выше сооружения (т. 1 или 2 рис. ), а другая – на 50 -100 м по тальвегу ниже его (т. 3). При камеральной работе с картой или планом желательно назначать точки на горизонталях для упрощения работы. Но при этом стремятся к тому, чтобы определяемый уклон лога у сооружения был как можно ближе к реальному уклону местности (т. 2).

Уклон лога у сооружения рассчитывается как Нв и Нн – отметки точек выше и ниже сооружения, м; lв и lн– расстояния по тальвегу от сооружения до верхней и нижней точек, м.

Определение глубины лога перед искусственным сооружением Левым водоразделом считают тот, который находится слева от наблюдателя, стоящего по направлению тока воды. Из двух отметок правого и левого водоразделов по оси дороги выбирают наименьшую и определяют глубину лога:

Для упрощения работы определяют на продольном профиле дороги отметку низшего водораздела и отметку пикета или плюсовой точки на противоположном склоне лога, несколько превышающую отметку низшего водораздела.

Полученную величину глубины лога у сооружения hл после расчёта сооружения сравнивают с подпором воды у искусственного сооружения Нупв, и если она оказывается меньше (Нупв > hл), то необходимо принять меры против вероятного перелива воды. Это может быть увеличение длины сооружения, увеличение числа очков у трубы либо отсыпка дамбы необходимых размеров на низком водоразделе.

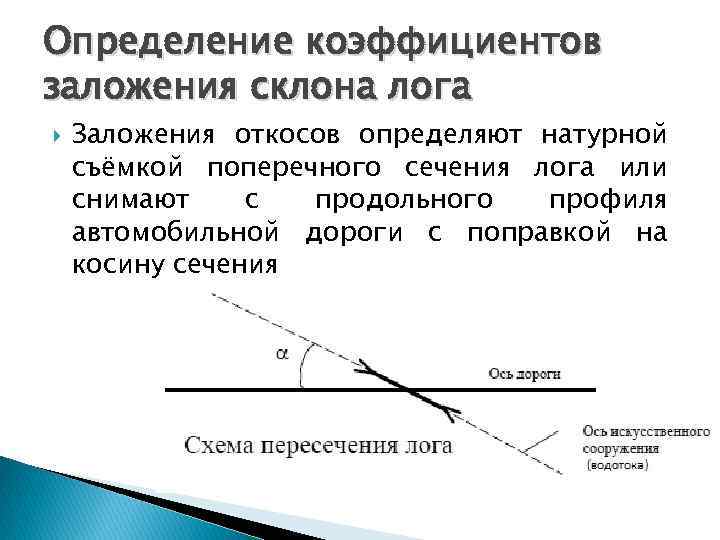

Определение коэффициентов заложения склона лога Заложения откосов определяют натурной съёмкой поперечного сечения лога или снимают с продольного профиля автомобильной дороги с поправкой на косину сечения

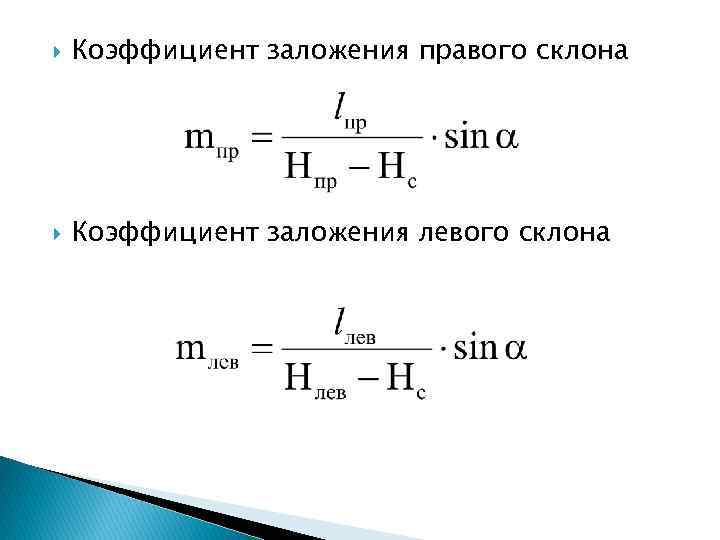

Коэффициент заложения правого склона Коэффициент заложения левого склона

Определение коэффициентов залесённости, заболоченности и озёрности Указанные величины вычисляют как отношение площадей лесов, болот, озер ко всей площади водосборного бассейна. Лес и кустарник на болотах в площадь лесов не включают

где fоз, fб, fл – коэффициенты заболоченности и залесённости, %; Sоз, Sб, Sл озёрности, – площади, i-го озера, болота, леса, км 2; F – площадь водосборного бассейна

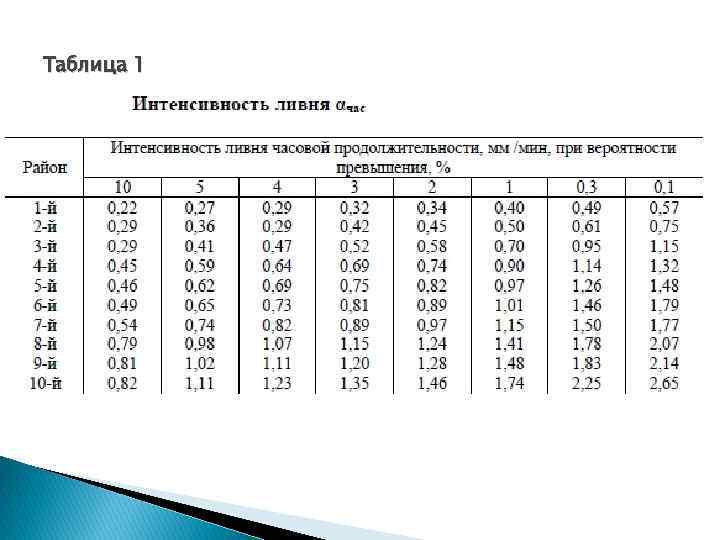

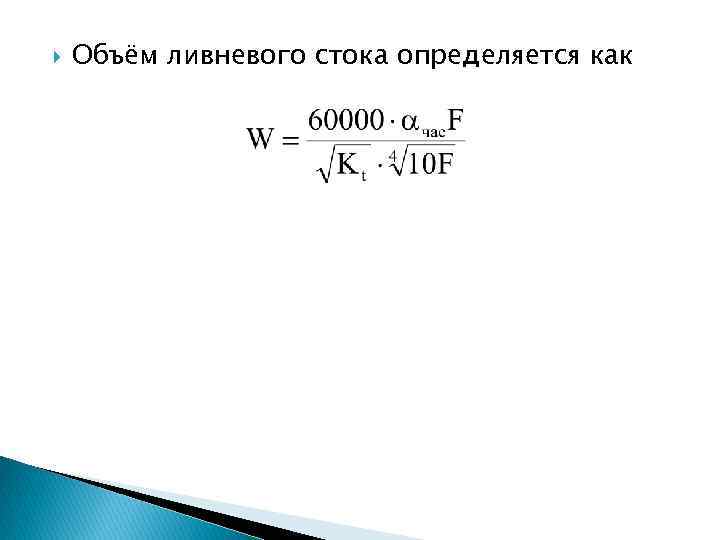

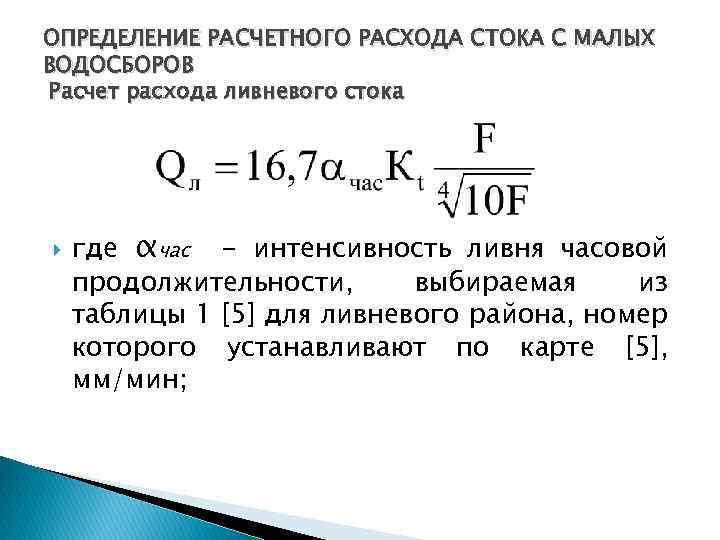

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО РАСХОДА СТОКА С МАЛЫХ ВОДОСБОРОВ Расчет расхода ливневого стока где αчас — интенсивность ливня часовой продолжительности, выбираемая из таблицы 1 [5] для ливневого района, номер которого устанавливают по карте [5], мм/мин;

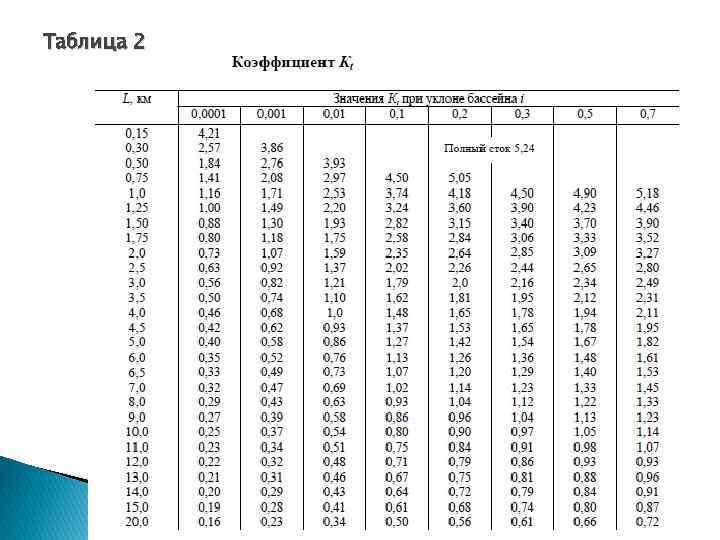

Кt, — коэффициент, выбираемый из таблицы 2 [5], составленной на основе использования принципа предельных интенсивностей, заключающегося в теоретическом установлении наиболее опасной продолжительности ливня, равной времени добегания воды, выпавшей в начале ливня в наиболее удаленной (от сооружения) точке водосбора, до малого моста или трубы, и вероятности превышения паводка, % (табл 3).

Таблица 1

Карта-схема ливневых районов

Таблица 2

Таблица 3

Объём ливневого стока определяется как

Расчёт расхода талых вод Расчетный максимальный расход талых вод определяется как K 0 — коэффициент дружности половодья, в зонах лесостепи и степи — 0, 02 -0, 03; hp — расчетный слой стока весенних вод той же вероятности превышения, что и расчетный расход , hp=Крh*, h*- средний многолетний слой стока талых вод , определяемый по карте

Карта среднего многолетнего слоя стока талых вод

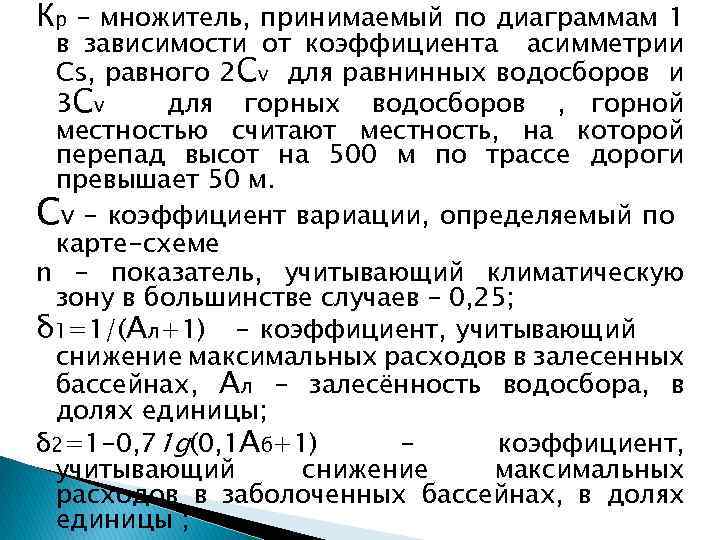

Кр – множитель, принимаемый по диаграммам 1 в зависимости от коэффициента асимметрии Сs, равного 2 Сv для равнинных водосборов и 3 С v для горных водосборов , горной местностью считают местность, на которой перепад высот на 500 м по трассе дороги превышает 50 м. Cv – коэффициент вариации, определяемый по карте-схеме n — показатель, учитывающий климатическую зону в большинстве случаев – 0, 25; δ 1=1/(Ал+1) — коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в залесенных бассейнах, Ал – залесённость водосбора, в долях единицы; δ 2=1 -0, 71 g(0, 1 Аб+1) коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов в заболоченных бассейнах, в долях единицы ;

Множитель Кр

Карта коэффициентов вариации слоя стока половодий

Определение расчетного расхода стока Для выполнения расчета малых дорожных водопропускных сооружений из двух расчетных расходов, ливневого стока и стока талых вод, для каждого водосборного бассейна выбирают наибольший и принимают его в качестве расчетного

![Кt, - коэффициент, выбираемый из таблицы 2 [5], составленной на основе использования принципа Кt, - коэффициент, выбираемый из таблицы 2 [5], составленной на основе использования принципа](https://present5.com/presentation/62306310_242190294/image-34.jpg)