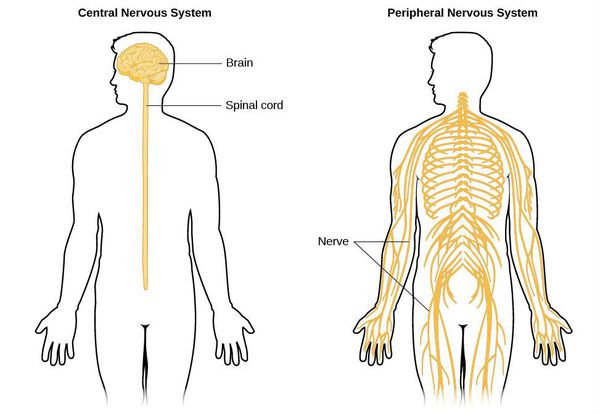

Дизартрия – это одна из форм речевой дисфункции, возникающая в результате органического поражения центральной и периферической нервной системы. Данное расстройство характеризуется нарушением артикуляции, фонации, интонационной окраски и темпо-ритмической организации речи.

Общими клиническими признаками дизартрии являются смазанность и невнятность речи. Пациент произносит слова нечетко и нечленораздельно, будто у него «каша во рту».

Причины

Причины образования дизартрии напрямую связаны с заболеваниями, нарушающими задние отделы участков лобной зоны и других частей головного мозга.

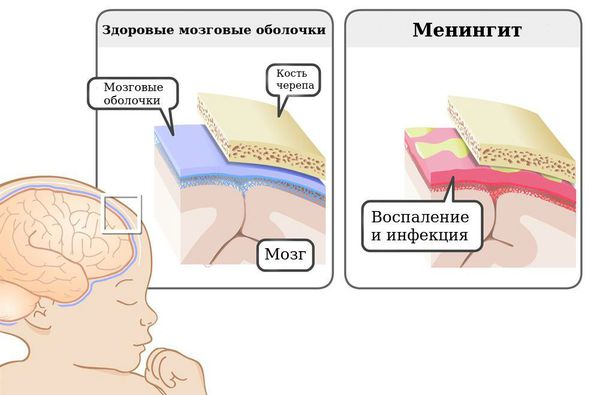

В раннем возрасте болезнь диагностируется из-за перенесенного гнойного отита, менингита, отравлений тяжелой формы, гидроцефалии, повышенного внутричерепного давления, а также из-за черепно-мозговых травм. У взрослых дизартрия становится следствием:

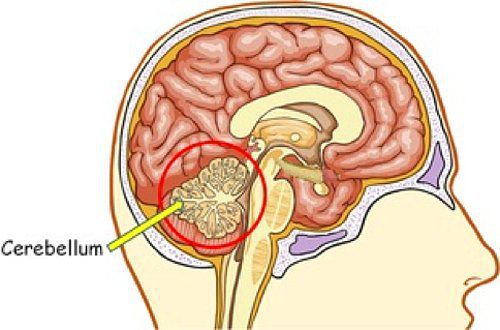

- Опухоли головного мозга или мозжечка;

- Нарушения мозгового кровообращения;

- Демиелинизирующего заболевания (болезнь головного мозга);

- Перенесённого инсульта;

- Сифилитического поражения спинного или головного мозга;

- Черепно-мозговых травм;

- Абсцесса (гнойного воспаления) мозжечка;

- Тяжёлых отравлений ядами;

- Болезни Паркинсона (дрожательный паралич);

- Рассеянного склероза;

- Тяжёлых инфекционных патологий;

- Кровоизлияния в головной мозг;

- Серьёзных нарушений нервной системы;

- Аутоиммунного нервно-мышечного заболевания;

- Болезни сосудов головного мозга;

- Синдрома Фацио-Лонде (юношеский паралич);

- Умственной отсталости (олигофрения).

Во взрослом и пожилом возрасте болезнь чаще всего возникает внезапно из-за длительного пребывания в бессознательном состоянии (кома после черепно-мозговой травмы или обширного инсульта).

Болезнь имеет приобретенный характер, генетической предрасположенности она, как правило, не имеет. По наследству могут передаваться только патологии развития головного мозга, которые способствуют возникновению дизартрии.

Классификация

Неврологи и логопеды все еще активно ведут обсуждения по поводу общепринятой классификации дизартрии, но консенсус пока не достигнут.

Классификация дизартрии, которая основана на локализации патологического очага, включает следующие виды:

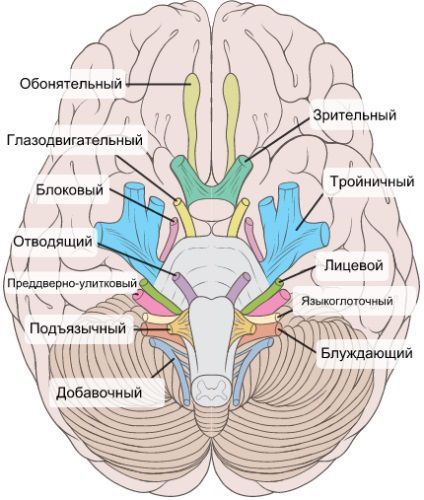

- Бульбарную дизартрию – связанная с вовлечением в патологический процесс ядер черепно-мозговых нервов, которые локализованы в продолговатом мозге;

- Псевдобульбарную дизартрию – при которой патология касается проводящих путей, соединяющих моторные центры коры с ядрами бульбарных нервов;

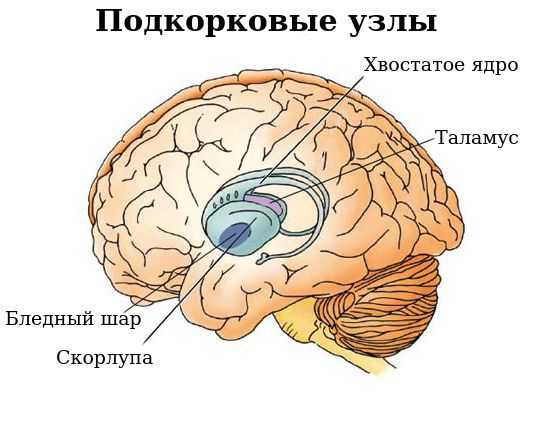

- Подкорковую дизартрию – при которой поражаются подкорковые ядра мозга;

- Дизартрию мозжечковую – патология мозжечка и его путей проведения;

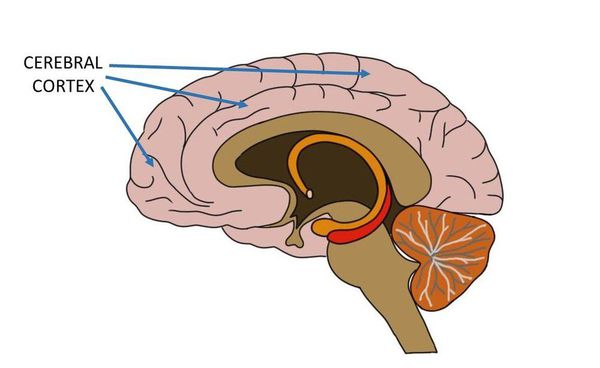

- Корковую дизартрию – очаговая патология собственно коры головного мозга.

- экстрапирамидной (подкорковой) – поражены подкорковые ядра головного мозга;

- афферентной корковой;

- эфферентной корковой;

- стертой – если дизартрические расстройства у больного выражены в легкой степени.

Классификация дизартрии по степени выраженности разделяет ее на стертую, дизартрию легкой степени, среднюю и тяжелую.

Особенности стертой дизартрии

Стертая дизартрия – патология, при которой наблюдаются негрубые нарушения нервной проводимости органов артикуляции. У пациентов есть легкие нарушения звуковоспроизведения и дефекты постановки ударения.

В зависимости от локализации очага отличаются и клинические проявления. При стертой корковой дизартрии нарушается только фонетика, с сохранностью фонематики и правильностью ударения, так как затрагивается только участок коркового центра.

В случае поражения ядер и ганглиев, наблюдаются выраженные нарушения ударения, а вот расстройства восприятия и произведение звуков практически сохранены, либо нарушены незначительно.

Псевдобульбарная дизартрия приводит к равномерному нарушению всех компонентов речи, так как поражаются пути проведения от коры к бульбарным ядрам.

Легкая степень стертой дизартрии характеризуется минимальными проявлениями дефектов произношения и ударения и достаточно часто остается не замеченной. Но при тщательном обследовании специалистом патология устанавливается.

Особенности легкой степени дизартрии

При легкой степени дизартрии отсутствуют грубые нарушения. При первой степени дизартрии артикуляционная моторика не точная и замедленная. Речь понятна, но все-таки заметен некий дефект. Из-за него нарушается коммуникация.

У детей, функция речи которых только начинает формироваться, диагноз легкая дизартрия должен немедленно подвергаться лечению, чтобы предотвратить общее недоразвитие речевой функции в перспективе. Нелеченая дизартрия в будущем приведет к нарушению письменной речи.

Грубых дефектов жевания и глотания нет, но иногда наблюдаются поперхивания и покашливания. Мимика пациента, как правило, не нарушена.

Особенности средней степени дизартрии

Средняя степень тяжести дизартрии уже характеризуется грубыми дефектами произношения, мимики, жевания и глотания. Речь при этой степени дизартрии становится нечленораздельной, смазанной, непонятной.

Дети со средней степенью дизартрии обучаются в специализированных школах. Родственники спустя определенное время привыкают и начинают понимать речь пациента. Мимика со средней степенью дизартрии скудная.

Особенности тяжелой степени дизартрии

Дизартрия тяжелой степени характеризуется отсутствием речевой функции, маскообразным выражением лица, слюнотечением, грубыми нарушениями жевания и глотания. Рот пациентов открыт постоянно, язык не двигается. Дети обучаются в специальных школах, где по индивидуальной программе осваивают общеобразовательные предметы.

Корковая дизартрия

Корковая дизартрия представляет собой группу моторных расстройств речи разного происхождения, которые связаны с очаговым поражением коры головного мозга. Терапия расстройств речевой функции проводится на фоне устранения причины и механизмов развития той патологии, которая стала причиной развития корковой дизартрии:

- Инсульта;

- Посттравматических нарушений;

- Новообразования;

- Энцефалита;

- Перинатальной энцефалопатии.

.Восстановительная терапия включает следующие методы:

- Фармакотерапию. Медикаментозную поддержку осуществляют с целью активации метаболических процессов в центральной нервной системе для восстановления утраченных функций. Неврологи назначают нейрометаболиты, ноотропные препараты, лекарственные средства, улучшающие мозговое кровообращение. По показаниям проводят медикаментозную коррекцию психологического равновесия антидепрессантами, седативными средствами;

- Логопедические занятия. Работу по коррекции корковой дизартрии в Юсуповской больнице начинают в ранние сроки. Она сопровождается развитием мотивации пациента. Основными методами являются логопедический массаж, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики, постановка трудных в артикуляции звуков и их автоматизаци;

- Общую реабилитацию. Специалисты клиники реабилитации используют общий массаж, кинезиотерапию, рефлексотерапию. Проводят массаж, механотерапию и лечебную физкультуру для паретичных конечностей. Важным моментом является психологическая реабилитация пациента, которая включает психологическое консультирование, релаксационные методики, арт-терапию, групповые тренинги.

Степень восстановления речи зависит от причины поражения, выраженности речевых нарушений, психологического состояния и возраста пациента.

Симптомы

Симптоматика достаточно обширна, подразделяется на речевую и неречевую, а также различается в зависимости от разновидности патологического процесса. Нарушение артикуляции проявляется в чрезмерном напряжении, гипотонусе (ослаблении) или непроизвольном сокращении мышц.

Кроме этих проявлений существует симптоматика, характерная для определенного вида дизартрии:

- Бульбарная. Отмечается потеря звонкости голоса, нечленораздельная речь, а также нарушение зрительных функций, нервной системы, речевого дыхания и мышечного тонуса. При бульбарной дизартрии пациентам сложно зажмуривать глаза и сдвигать брови. Звонкие звуки, как правило, отсутствуют, а глухие преобладают. Если поражение одностороннее, возможно появление асимметрии овала лица. На начальной стадии прием жидкости затрудняется тем, что при глотании она может попадать в носовую полость. По мере развития патологического процесса возникают проблемы с приемом пищи. Нередко пациенты жалуются на головные боли, головокружение, тошноту и вялость.

- Псевдобульбарная. Речь пациента становится заторможенной, нечленораздельной, обрывистой. Произношение звуков «ш», «ц», «ч», «щ» и «р» значительно затрудняется. Из-за чрезмерно высокого тонуса мышц языка смягчаются шипящие звуки, а буквы «и», «е», «ы» искажаются и становятся более «жесткими». Плотное сжатие губ практически невозможно, поэтому отмечается вытекание слюны из уголков рта. У малышей грудного возраста нарушаются сосательные рефлексы и возникают проблемы с глотанием.

- Корковая. Характерная симптоматика — затруднение в произношении согласных звуков, растягивание слов или фраз, голос становится гнусавым, будто человек говорит «в нос». Из-за поражения кончика языка сложно произносить переднеязычные звуки — «т», «д», «с», «з», «л». У детей нарушается концентрация внимания, письменная речь и чтение. У взрослых часто наблюдается депрессивное состояние из-за ухудшения речевых способностей.

- Экстрапирамидная. Из симптомов при экстрапирамидной дизартрии отмечается нарушения психоэмоционального состояния, невнятные фразы, повторы некоторых звуков. Часто пациент произносит звуки, похожие на слоги «гы» и «кы». Непроизвольное сокращение мышц приводит к насильственной улыбке и открытию рта. При этом присутствует повышенное слюноотделение и скопление слюны в уголках губ. Речь имеет свойство меняться. Она то ускоряется, то, наоборот, замедляется.

- Мозжечковая. Проявляется болезнь расстройством плавности и ритмичности проговаривания слов, а также отсутствием ударений. Во время произношения протяжных гласных голос пациента дрожит. Часто возникает непостоянство силы голоса. Речь, как правило, затруднена, человек находится в напряженном состоянии из-за невозможности произношения определенных звуков. Появляется гипергидроз (чрезмерное потоотделение). В большинстве случаев нарушается координация движений, а пережевывание твердой пищи затруднено.

Маленькие дети переносят нарушение тяжелее, чем взрослые. Объясняется это невозможностью правильно разговаривать. Часто заболевший ребенок теряет чувство уверенности и становится замкнутым.

Диагностика

Тщательное обследование и дальнейшая терапия производится врачом-неврологом и логопедом. В некоторых случаях могут потребоваться консультации других узкопрофильных специалистов.

Если голос пациента гнусавый, то для исключения опасных патологий в полости носа назначается осмотр отоларинголога. После тщательного визуального обследования назначается ряд диагностических мероприятий:

- Электромиография (ЭНМГ) — диагностический метод, при помощи которого проверяется активность мышц, функциональность нерва, иннервирующего поврежденную мышцу, область поражения, степень тяжести повреждения нервов и мускулатуры.

- Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — методика основывается на активизации клеток головного мозга. Проводится обследование при помощи специального аппарата с переменной магнитной волной. Процедура помогает определить возбудимость корковых нейронов, функциональность коры и взаимодействие определенных отделов мозга друг с другом. На основании полученных результатов врач делает выводы о работе речевых центров, а также зрительного аппарата, когнитивных функций (восприятие информации) и прочего.

- Компьютерная томография (КТ) — исследование, позволяющее детально рассмотреть внутренние органы, костную ткань и сосудистую систему в разных проекциях. Процедура занимает всего 10—15 минут для каждого обследуемого органа, после чего врач получает послойное рентгеновское изображение, по которому ставит диагноз.

- Электроэнцефалография (ЭЭГ) — исследование жизнедеятельности головного мозга путем регистрации импульсов, которые исходят от его отдельных областей. Методика позволяет выявить патологические процессы, происходящие в головном мозге, а также оценить характер и степень тяжести нарушения.

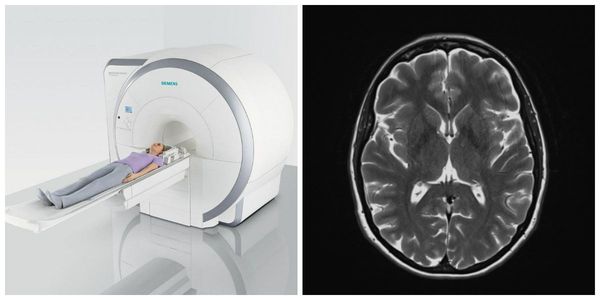

- Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ) — сканирование органов с помощью магнитных волн, позволяющих получить высококачественное изображение. Диагностика рассчитана в первую очередь на выявление аномалий головного мозга и тщательное исследование сосудистой системы. Кроме этого, с помощью МРТ проверяются межпозвоночные диски, желчевыводящие пути и другие органы человека.

Диагностика — важнейший этап, позволяющий поставить достоверный диагноз и сделать правильное назначение. Это грозит тем, что выписанные медикаменты не принесут нужного результата, а болезнь будет прогрессировать.

Лечение

Основные цели терапевтических мероприятий — коррекция речи, нормализация речевого дыхания и устранение нарушений голоса.

Основой ортофонического метода постановки голоса при дизартрии является создание функциональной взаимосвязи между дыханием, артикуляцией и голосообразованием. Логопеды составляют индивидуальный курс занятий, который состоит из шести этапов:

- Рациональной психотерапии;

- Коррекции физиологического и фонационного дыхания;

- Тренировки кинестезии и координации голосового аппарата фонопедическими упражнениями;

- Автоматизации правильной фонации вокальными упражнениями;

- Коррекции звукопроизношения, координации дыхания, фонации и артикуляции;

- Полной автоматизации новых навыков.

После предварительной психотерапевтической подготовки логопед направляет усилия на то, чтобы максимально увеличить подвижность сохранных зон голосового и речевого аппарата, развивать двигательную функцию голосовых складок.

Медикаментозная терапия

Лекарственные препараты подбираются врачом в зависимости от вида патологии. Чаще всего назначаются следующие фармакологические группы:

- Ноотропы — препараты, предназначенные для повышения умственных способностей и улучшение памяти. К таким лекарствам относится «Энцефабол», «Пантокальцин», «Пикамилон»;

- Седативные (успокаивающие) — медикаменты, снимающие нервное перенапряжение, обладающие противотревожным воздействием. Наиболее популярные — «Персен» и «Ново-пассит»;

- Блокаторы кальциевых каналов — нормализуют мозговое кровообращение, работу сосудистой системы, снижают риск развития кислородного голодания клеток головного мозга. Результативными препаратами считаются «Циннаризин», «Глиатилин» и «Инстенон»;

- Метаболики — коррекция функций дыхательных функций, улучшение обмена веществ, нормализация мозгового кровообращения. Применяются при различных черепно-мозговых травмах, гипоксии и прочих патологических состояниях. Чаще всего назначают — «Церебролизат» или «Актовегин».

Лекарственные препараты группы ноотропов положительно влияют на высшие мозговые функции:

- Улучшают память и умственную деятельность;

- Стимулируют познавательные, интеллектуальные навыки;

- Облегчают процесс обучения.

Препараты энцефабол, фенибут, ноотропил, кортексин вводят внутривенно или внутримышечно, дают принять внутрь.

Занятия с логопедом

Индивидуальные методики разрабатывает логопед в зависимости от патологического состояния. В комплекс упражнений, как правило, входят:

- Артикуляционная и пальчиковая гимнастика;

- Упражнения, развивающие голос (ортофония);

- Дыхательная гимнастика;

- Коррекция выразительности речи;

- Лечение и коррекция нарушений письменной речи;

- Восстановление читательских способностей.

Лечебная гимнастика

Одна из важных методик при дизартрии любой степени. Упражнения выполняются в домашних условиях на постоянной основе. Это могут быть повороты туловища, наклоны вперёд и прочее. При выполнении любых комплексных упражнений важно правильно дышать.

Глубокий вдох делается через рот, а медленный выдох через нос. Гимнастика помогает нормализовать обменные функции, укрепить организм и улучшить мозговое кровообращение.

Массаж

Логопедический массаж при дизартрии нужно делать аккуратно, чтобы не причинить пациенту боль. Индивидуальный комплекс мероприятий разрабатывает логопед. Для улучшения артикуляционных способностей специалисты рекомендуют несколько техник массажных упражнений:

|

Область массирования |

Методика |

|

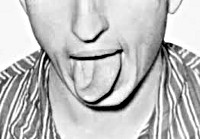

Язык |

Каждое упражнение выполняется не менее 5—7 раз. Для начала необходимо погладить язык указательным пальцем. Движение — спиралевидное. При этом нужно слегка надавливать, не злоупотребляя силой давления. Второй комплекс упражнений — умеренные пощипывания и поглаживания. Производятся от кончика языка до его середины. |

|

Губы |

Массаж делается двумя пальцами. Движения — спиралевидные и волнообразные. Сначала аккуратно массируется верхняя губа, затем нижняя и уголки губ. Завершающий этап — поглаживания, лёгкие пощипывания и похлопывания. |

|

Нёбо |

Сначала производятся поглаживания языком по направлению от клыков до середины нёба. Затем делаются похлопывания в том же направлении. Завершение — поглаживания нёба языком волнообразными движениями. |

При условии регулярного выполнения логопедический массаж позволяет в достаточно короткие сроки достигнуть следующих позитивных сдвигов в лечении дизартрии:

- уменьшение количества патологий артикуляционного аппарата;

- нормализация функции мышц, ранее не задействованных;

- улучшение дикции;

- увеличение количества артикуляционных движений;

- нормализация тонуса мышц лица.

Благодаря этому каждому пациенту оказывается квалифицированная помощь и подбирается самая результативная индивидуальная методика для лечения дизартрии.

Зондовый логопедический массаж

Логопедический массаж языка при дизартрии, выполняемый при помощи зондов, является уникальным методом коррекции нарушений речи, который способствует:

- нормализации мышечного тонуса;

- улучшению состояния голоса;

- постановке правильного произношения звуков;

- улучшению эмоционального и психологического состояния;

- нормализации речевого дыхания.

Зондовый массаж при дизартрии языка проводят по методике Е. Новиковой. Перед началом массажа выполняют гимнастические упражнения для языка:

- «Качели». Высунутый язык двигается от одного уголка рта к другому. Рот при этом открыт;

- «Дутьё». Пациент складывает губы в улыбку, язык укладывает на нижние губы и с усилием дует;

- «Лошадка». Необходимо «цокать» языком, обращая внимание на то, чтобы нижняя челюсть не двигалась.

Массаж лица

Для симуляции мышц пациентам, страдающим дизартрией, используются следующие приёмы:

- Поглаживание и разминание лба. Логопед становится справа от массируемого и зигзагообразно движет разминающую правую руку поперек лба от носа до начала волос. Левую руку легким поглаживающим движением продвигает вдоль лба от лобных бугров до виска;

- Разминание носа. Логопед ладонной поверхностью концевых фаланг большого и указательного пальцев правой руки производит слегка вибрирующее зигзагообразное движение от конца носа к его основанию и в стороны по крыльям носа, а левой рукой в это время поддерживает затылок;

- Разминание скуловой области. Логопед двигает слабо сжатой рукой поперек лица, массируемого от средней линии наружу и одновременно вверх от нижней челюсти к скуловым костям до нижнего века. Если прием выполняется на правой стороне лица, логопед находится справа от пациента.

Чтобы выполнить разглаживание лобных мышц, логопед становится сзади, производит поглаживание указательными и средними пальцами обеих рук поперек лба от средней его линии до височной области. Вибрация лица выполняется согласно алгоритму:

- логопед становится сзади;

- четыре пальца обеих рук, кроме больших, располагает между скуловыми костями и нижней челюстью;

- делает частые колебательные движения вперед и назад;

- после нескольких таких движений на одной части лица переносит руки на другую часть.

Точечный массаж

Для восстановления речевой функции у пациентов с дизартрией рефлексотерапевты применяют точечный массаж.

Для лечения дизартрии и контрактуры мышц языка рефлексотерапевты используют тонизирующую методику точечного массажа. Воздействуют на следующие точки:

- Сопряжения заднесрединного и наружного пяточного меридиана – находится на границе роста волос в мягкой части затылочного углубления;

- Сопряжения переднесрединного меридиана и внутреннего поддерживающего меридиана» – находится под подбородком, на возвышении выступа гортани, под основанием языка (на верхнем крае щитовидного хряща;

- Располагающуюся в углублении между сухожилиями локтевого сгибателя запястья и сгибателя пальцев (чтобы определить локализацию этой точки пациенту предлагают сжать кисть в кулак и пригнуть его к предплечью).

Точечный массаж пациент может также выполнять самостоятельно. Первые сеансы следует проводить под контролем рефлексотерапевта.

Приёмы массажа на стимуляцию паретических мышц

Логопедический массаж при паретическом синдроме проводится с целью укрепления мышц. Движения следует проводить интенсивно, с нажимом. Применяются растирания, разминания, пощипывания.

Массажные движения делают 6–8 раз, 2–3 раза в день. Следующее упражнение выполняют вторыми фалангами указательных, средних и безымянных пальцев, сжатых в кулак. 6-8 раз дважды в день производят разминающие движения.

Психологическая поддержка при дизартрии

Постинсультное состояние является тяжелым стрессом для лиц, перенесших мозговую атаку, а, как известно, стрессы существенно усугубляют проблемы. В данный период больному, как никогда необходимы покой и забота окружающих, однако при этом они не должны демонстрировать его неполноценность, физическое и психическое нездоровье.

Восстановлением речевой функции больных после инсультов в Юсуповской больнице занимаются не только основные наблюдающие специалисты – неврологи, но и логопеды, физиотерапевты, психологи.

Реабилитационные мероприятия проводятся с использованием новейших медицинских методик, доказавших свою эффективность в мировой практике.

Профилактика

Чтобы избежать возникновения болезни, рекомендовано:

- Своевременно лечить абсцессы, инфекционные заболевания и прочие патологии.

- Избегать черепно-мозговых, спинномозговых травм и тяжёлых стрессов, нарушающих работу нервной системы.

- При работе с вредными веществами соблюдать меры безопасности, чтобы пары ядов не попадали в организм.

- Укреплять организм витаминными комплексами (по согласованию с врачом). Это поможет избежать кислородного голодания и нарушения мозгового кровообращения.

- Регулярно контролировать уровень кровяного давления, чтобы исключить нарушение кровообращения и сосудистой системы.

Прогноз

Прогноз напрямую зависит от степени тяжести заболевания и от того как быстро были начаты терапевтические мероприятия. При соблюдении всех рекомендаций специалиста полное восстановление речи при стертой дизартрии возможно, но лечение требует серьезного подхода. Нельзя пропускать занятия с логопедом и прием назначенных лекарств.

Обратите внимание. Болезнь легче предупредить, чем потом устранять ее негативные последствия. Поэтому меры профилактики дизартрии имеют важную роль в жизни человека.

Прохождение лечения в нашей больнице

Индивидуальный подход к каждому пациенту гарантирует благоприятную атмосферу на протяжении всего курса лечения и реабилитации. Основные направления клиники:

- Лечение сложных невралгических патологий — рассеянный склероз, обширный инсульт и другие опасные болезни, вызывающие гибель определённых групп клеток головного мозга.

- Помощь пациентам с онкологическими болезнями — химиотерапия, терапия, устраняющая болевые синдромы и болезненную симптоматику.

- Лечение прогрессирующих заболеваний головного мозга — болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, болезнь Пика и другие редкие формы деменций.

- Реабилитация пациентов после тяжёлых операций, химиотерапии, черепно-мозговых и спинномозговых травм, перенесённого обширного инсульта и лучевой терапии.

- Эффективное лечение и коррекция речевых расстройств. В комплекс мероприятий входит постоянный контроль специалистов, физиотерапевтические мероприятия, лечебная гимнастика и занятия с логопедом, имеющим богатый опыт по успешному лечению дизартрии.

Обратившись в Юсуповскую больницу, пациент получает гарантию скорейшего выздоровления и максимально благоприятного исхода. Запись на консультацию к специалистам производится по телефону.

Заведующий отделением неврологии, врач-невролог, к.м.н.

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Бадалян Л. О. Невропатология. — М.: Просвещение, 1982. — С.307—308.

- Боголюбов, Медицинская реабилитация (руководство, в 3 томах). // Москва — Пермь. — 1998.

- Попов С. Н. Физическая реабилитация. 2005. — С.608.

Профильные специалисты

Консультация заведующего отделением неврологии, первичная 6 050 руб.

Консультация заведующего отделением неврологии, повторная 5 170 руб.

Консультация ведущего специалиста отделения неврологии, первичная 5 500 руб.

Консультация ведущего специалиста отделения неврологии, повторная 4 620 руб.

Дата публикации 3 сентября 2019Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Дизартрия — нарушение речи, вызванное органическим поражением нервной системы. Дизартрия у ребёнка формируется из-за недостаточного снабжения нервными окончаниями органов речевого аппарата [9]. Связь органов речи с центральной нервной системой ухудшается, и ребенок испытывает трудности в правильном произношении звуков.

Чаще всего причиной дизартрии является гипоксия плода во время беременности, т. е. недостаток кислорода, поступающего плоду от его матери. Она может возникать при различных обстоятельствах:

- неблагоприятные экологические условия;

- соматические заболевания, перенесённые будущей мамой во время беременности или до неё;

- вредные привычки обоих родителей;

- наследственная предрасположенность.

Неблагоприятное действие могут иметь травмы, полученные ребёнком в родах, серьёзные инфекционные заболевания нервной системы, перенесённые в раннем детском возрасте и имевшие различные осложнения, к примеру, менингит.

В старшем возрасте причиной дизартрии могут стать черепно-мозговые травмы, нарушения кровообращения, опухоли головного мозга, инсульты. Имеет место также наследственный фактор, например, наследственные болезни нервно-мышечной системы [9].

Таким образом, дизартрия бывает как врождённой, так и приобретённой.

Чаще всего при рождении таким детям ставится какой-либо неврологический диагноз: микроочаговый синдром, перинатальная энцефалопатия, пирамидная недостаточность и др. [9].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы дизартрии

Одним из симптомов дизартрии является нарушение или невозможность удержания позы органов артикуляции и/или серии их переключений. Ребёнок при этом не может принять заданную позицию языка/губ, например, поднять язык за верхние зубы и удержать его несколько секунд, опустить за нижние зубы и зафиксировать там. Ребёнок затрудняется цокать языком (упражнение «Лошадка») и удерживать подбородок и губы в улыбке неподвижными. Возможен вариант, когда мышцы лица и язык слишком напряжены. Или же язык всё время расслаблен, безвольно лежит внизу, рот постоянно приоткрыт. Это кажется просто привычкой, но для опытного логопеда и невролога это знак, говорящий о слабости мышц органов артикуляции, а значит, о слабой их иннервации (снабжении нервами).

Возникают проблемы звукопроизношения. Это наиболее очевидный для родителей и всех окружающих симптом. Многие согласные звуки вообще отсутствуют, ребёнок их не произносит, даже по достижении пятилетнего возраста, когда речь уже должна быть сформирована.

Или же звуки есть, но некоторые из них явно искажены. Возможны различные варианты искажения:

- межзубное произношение [С], [З], известное, как шепелявость;

- искажение [Ш], [Ж], при котором звук оказывается с призвуком [Ф];

- усреднённое произношение, когда звук в равной степени похож и на [Ш], и на [С];

- неправильный звук [Л] (обычно похож на [В]);

- искажение звука [Р] (наблюдается чаще остальных).

Нарушается темпо-ритмическая организация речи. Окружающие отмечают, что речь сбивчивая, очень быстрая, ребёнок глотает части слов или выбрасывает слова из фразы целиком. Реже, наоборот, говорит медленно, тихо, слабо, как старая пластинка, растягивая фразы. Речь обычно смазанная, создается ощущение «каши во рту» у ребёнка.

Дыхание при произнесении у ребенка-дизартрика сбивчивое, он будто бы задыхается, нужно время, чтобы отдышаться и продолжить разговор.

Может изменяться голос: становиться глухим, плоским [11]. Звонкие и глухие согласные звуки при этом слышатся почти одинаково.

Патогенез дизартрии

Патогенез дизартрии определяется органическим поражением нервной системы (как центральной, так и периферической). Происходит это под влиянием вредоносных факторов, чаще во внутриутробном периоде развития, в момент родов или в раннем детстве.

Из-за недостаточного снабжения речевого аппарата нервными клетками нарушены связи периферических органов (в нашем случае органов речи) с центральной нервной системой, следовательно, управление этими органами частично затруднено. Это в свою очередь неблагоприятно влияет на развитие мышечной ткани речевого аппарата. Нарушается тонус мышц: они становятся ригидными (неподатливыми), паретичными (слабыми) или спастичными (возникают спазмы) и др. Вся эта симптоматика препятствует чёткой нормативной фонации звуков речи [9].

Классификация и стадии развития дизартрии

Выделяются следующие формы дизартрии в зависимости от поражения структур головного мозга [9].

Бульбарная дизартрия является следствием повреждения бульбарной группы черепно-мозговых нервов: языкоглоточного, блуждающего и подъязычного. Характеризуется слабостью мышц артикуляции, снижением тонуса мышц. В результате речь невнятная, крайне замедленная, лицо обеднено мимикой.

Подкорковая дизартрия имеет место при поражениях подкорковых узлов головного мозга. Отличается наличием гиперкинезов — насильственных мимических движений, неконтролируемых ребёнком. Тонус мышц меняется от нормального к повышенному. Страдает темпо-ритмическая организация речи.

Мозжечковая дизартрия наблюдается при поражении мозжечка или его связей с другими структурами нервной системы. Отличается скандированной, «рубленной» речью. Нет плавности перехода от одного слова к другому.

Корковая дизартрия, как следует из названия, связана с поражением коры головного мозга, а именно, нижнего отдела передней центральной извилины одного или обоих полушарий. Также корковую дизартрию диагностируют при поражении доминантного полушария (для правшей — левого, для левшей — правого) в нижних постцентральных отделах коры. Дети с такой формой неплохо овладевают изолированным произношением звуков, но с большим трудом используют в потоке речи, иногда пропускают вовсе.

Псевдобульбарная дизартрия отмечается при двустороннем поражении двигательных корково-ядерных путей, соединяющих ядра черепных нервов ствола головного мозга с корой. Характеризуется невозможностью организовать чёткие ритмичные движения. В раннем детстве такой ребенок часто пепёрхивается, с трудом жуёт, в более старшем возрасте обнаруживается ряд проблем с речью в связи с плохой подвижностью артикуляционных мышц, речь крайне невнятна.

Выделяется несколько степеней дизартрии [6]:

Первая степень. Чаще всего говорят о стёртой дизартрии, в этом случае дефекты звукопроизношения могут быть едва заметны окружающим. Они выявляются логопедом, при коррекции отличаются особой стойкостью, а значит, времени и сил придется потратить много. Как правило, такие дети наблюдаются у невролога на 1-2 году жизни, но благодаря пластичности детской нервной системы многие симптомы к 4-5 годам компенсируются, ребёнок «перерастает» их. Неприятным сюрпризом оказываются устойчивые проблемы со звукопроизношением в дошкольном возрасте.

Вторая степень. Дефекты звукопроизношения сильно заметны окружающим, но в целом речь остается понятной. Наряду с речевой симптоматикой наблюдается также психологическая. Часто выявляется недостаточность мелкой и крупной моторики, некоторая неуклюжесть, расстройство поведения, эмоционально-волевой сферы, отмечается синдром дефицита внимания, гиперактивность и др.

Дети с первой и второй степенью дизартрии, как правило, имеют достаточно сохранное мышление.

Третья степень. Понимание речи ребёнка-дизартрика затруднено для окружающих. Часто бывает не понятно, что говорит рёбенок. Неречевая симптоматика выражена чрезвычайно ярко. Критический уровень недоразвития речи самым негативным образом отражается на поведении и на мыслительных процессах ребёнка. Можно говорить о нарушении работы почти всех психических функций: памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.

Четвёртая — самая тяжелая степень. Речь практически всегда непонятна даже самым близким людям или же отсутствует вообще.

На полную коррекцию звуков в речи можно рассчитывать при первой и второй степенях. Третья и четвертая степень диагностируется при грубых поражениях, например, у детей с детским церебральным параличом (ДЦП), прогноз коррекции здесь менее оптимистичный.

Осложнения дизартрии

Если нарушение не корректировать, у ребёнка-дизартрика могут возникнуть неприятные последствия или, выражаясь медицинским языком, осложнения. Ввиду нечёткого произношения звуков, нарушается их восприятие. Это приводит к смешению нескольких звуков в речи.

Проблема 1: сложности в школе с письмом. К примеру, ребёнок не может чётко назвать звук, присутствующий в слове ([С] или [Ш], [Л] или [В]) и, соответственно, не знает, какую букву нужно написать. Как следствие, у него низкая успеваемость.

Проблема 2: проблемы в общении со взрослыми. Невнятная речь мешает социализации ребёнка среди взрослых, становится причиной неуверенного поведения, не позволяет задавать вопросы и развиваться.

Проблема 3: сложности в общении с ровесниками. Некоторые дети могут насмехаться над ребёнком-дизартриком, что приводит к психологическим комплексам и неуспешности в своей среде.

Таким образом, ребёнка с дизартрией не уважают учителя и одноклассники. Это не может не отразиться на дальнейшей профессиональной деятельности и личной жизни самым неприятным образом [8].

Диагностика дизартрии

При диагностике дизартрии, необходимо ознакомиться с медицинской картой ребёнка. Прежде всего интересует ранний период развития, диагнозы и назначения следующих врачей:

- невролога;

- отоларинголога;

- офтальмолога;

- психотерапевта или психолога.

Логопеду необходимо исследовать различные аспекты деятельности ребёнка.

Неречевая сфера поможет выявить состояние мелкой и крупной моторики, координацию движения (например, прыжки на одной ножке, пальцевые пробы). Оценивается гнозис (познавательная функция) и праксис (двигательная функция) сензитивных органов, таких как органы зрения, слуха, осязания. Исследованию подлежат пространственные ориентации, общая осведомленность ребёнка, звучание голоса (темп, ритм, сила и пр.) [6][10].

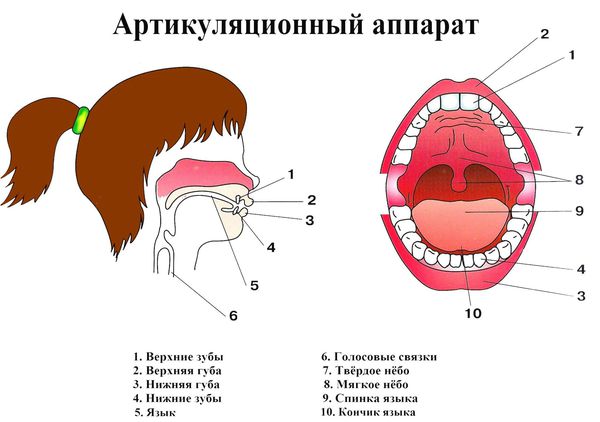

Далее исследуется артикуляционный аппарат. Производится общий осмотр, проверка удержания одной позы, чёткого повторения серии поз, отмечается наличие синкенезий (содружественных излишних движений), гиперсаливации (повышенного слюновыделения) как неврологического симптома.

Произносительная сторона речи оценивается с учётом места и способа голосообразования, места и силы речевого выдоха, анализируется фразовая интонация.

Необходимо также оценить развитие смысловой стороны речи, лексико-грамматический компонент, связную речь как таковую.

Диагностику должен проводить специалист-логопед, чтобы сделать правильный вывод и отдифференцировать диагнозы, имеющие схожую симптоматику: стёртую дизартрию от полиморфной дислалии (сложной формы картавости), тяжелую степень дизартрии от алалии (грубого недоразвития или полного отсутствия речи).

Для более точной постановки диагноза необходимы заключения невролога с подробным анализом результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ), электроэнцефалографии (ЭЭГ), указанием локализации поражения мозга и анализом функционирования всех мозговых структур. Также имеют важное значение заключения отоларинголога о состоянии слуха, психотерапевта о состоянии высших психических функций.

Лечение дизартрии

Корректируется дизартрия довольно сложно и долго.

Проблема эта медико-педагогического характера и требует комплексного подхода. Наряду с логопедом должны подключиться другие врачи. Необходимо наблюдение невролога, как основного специалиста по нервной системе. Для оценки физического слуха нужен отоларинголог: даже малейшее ослабление слуха ведёт к неверному восприятию звуков речи, что отражается на произношении. Нарушение зрения затрудняет восприятие артикуляции, поэтому рекомендуется консультация офтальмолога. При нарушении поведения, эмоционально-волевой сферы потребуется помощь психотерапевта.

Процесс требует чёткой слаженной работы логопеда, ребёнка и родителей, на которых лежит ответственность за организацию процесса. Как правило, дефекты при дизартрии отличаются особой стойкостью. Сложно бывает переучить ребёнка с неправильного варианта произношения на правильный. Ответственное отношение родителей к работе, тщательное выполнение всех предписаний — залог успеха в деле коррекции речи. Исправление одного звука в некоторых случаях может длиться шесть месяцев и более. Как отмечают Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина, начинать коррекцию желательно как можно раньше, если возможно, с четырёх лет [12].

Однозначно необходим логопедический массаж — массаж языка, губ и щёк — и регулярное (ежедневное, по нескольку раз в день) выполнение специальной артикуляционной гимнастики для губ и языка, тренировка речевого выдоха, развитие мелкой моторики [1][6].

Детям с тяжёлой формой дизартрии рекомендовано посещение специализированного речевого детского сада. Детям школьного возраста — спецшколы для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи.

Если в ходе обследования были выявлены другие патологии нервной системы, может быть назначена медикаментозная терапия. Важно знать, что это компетенция невролога и психиатра, логопед такие вопросы не решает и не имеет права назначать какие-либо медикаменты.

Прогноз. Профилактика

Родителям детей с неврологическими диагнозами, рекомендовано пристально следить за их речевым и психическим развитием. Если речь ребёнка в три года отсутствует или понятна только самым близким членам семьи, а окружающие её не понимают — это повод обратиться к логопеду.

Во избежание неречевых проблем, сопровождающих дизартрию, нужно как можно раньше (с 3-4 лет) начинать развитие в кружках дополнительного образования или работать с детьми дома. Лепка и рисование разовьют зрительный, тактильный анализатор и мелкую моторику, занятия музыкой благотворно повлияют на слуховой анализатор. Ребёнок будет не только успешно узнавать звуки музыки, оценивать их гармонию, но и лучше постигать речевые звуки, легче складывая их в слоги и слова.

Логоритмические занятия или танцы для самых маленьких, физические упражнения для детей постарше разовьют чувство ритма, координацию тела, ориентацию в пространстве. А главное, все эти занятия укрепят нервную систему ребёнка, эмоционально-волевую сферу, разовьют внимание и усидчивость. Как следствие, возможные проблемы с речью решатся гораздо легче!

Для детей с первой и второй стадиями прогноз будет благоприятным при условиях раннего начала занятий с логопедом и неврологом. Крайне важно неукоснительное выполнение всех заданий, старательная и добросовестная работа, причём строго дозированная: нельзя допускать переутомления ребёнка. Полезней заниматься 3-4 раза в день по 5-7 минут, качественно выполняя все рекомендации логопеда. Работать нужно терпеливо, в течение долгого времени (зависит от особенностей ребёнка и от количества нарушенных звуков). В этом случае можно рассчитывать на полную коррекцию речи: нормативное произношение, хорошую дикцию.

Речь детей третьей и четвёртой стадии дизартрии (особо тяжёлые нарушения) вывести в абсолютную норму вряд ли удастся, но значительно улучшить речевое общение, сделать ребёнка вербально понятным для окружающих и тем самым избежать многих психологических проблем, вполне возможно.

Как и в более лёгких случаях, нужно со всей ответственностью подходить к коррекции, не допускать халатного отношения к работе, поддерживать в ребёнке мотивацию, не позволять капризничать, отлынивать от работы, но и не перетруждать!

Успех обеспечивается как профессионализмом логопеда, так и индивидуальными способностями ребёнка, серьёзным отношением родителей к коррекции. Если гимнастика делается не ежедневно, а от случая к случаю, рекомендации логопеда не выполняются в должной степени, толку в таких занятиях будет мало — лишь потерянное время и деньги.

14 ноября в мире отмечается Международный день логопеда. Нам привычно считать, что нарушения речи — проблемы детского возраста. Однако в некоторых случаях врач может потребоваться и взрослому. Дизартрия — одно из распространенных расстройств речи, которое нередко проявляется и у людей старшего возраста. Какие причины патологии, а главное, эффективна ли помощь логопеда, когда речь идет о взрослом пациенте, разбирался MedAboutMe.

Инсульт и другие причины дизартрии у взрослых

Дизартрия — расстройство, связанное с поражением речедвигательного анализатора в головном мозге. В результате у человека возникает рассинхронизация между мышцами артикуляционного аппарата и дыханием, ему сложно контролировать фонацию, тон, темп. Речь пациента становится нечленораздельной.

Наиболее частая причина дизартрии у взрослых — инсульт. Собственно, именно острое нарушение кровообращения в головном мозге является главной причиной обращения к логопеду в старшем возрасте.

Также нарушения речи могут быть спровоцированы такими заболеваниями и патологиями:

- Болезнь Паркинсона.

- Опухоли в головном мозге.

- Кровоизлияния в головной мозг.

- Нейросифилис.

- Черепно-мозговые травмы.

- Рассеянный склероз.

- Отравления тяжелыми металлами.

- Алкогольное поражение головного мозга.

- Ботулизм.

- Боковой амиотрофический склероз.

Успех лечения дизартрии напрямую зависит от причины. Ведь если у человека наблюдается прогрессирующее поражение головного мозга, то кардинально исправить нарушения речи не удастся.

Как проявляется дизартрия у взрослых

Дизартрия отражается прежде всего на членораздельности речи — кажется, что пациенту что-то мешает говорить. Простыми словами это описывают как «каша во рту». Также появляется гнусавость, например, стирается различие между звуками «б» и «н».

Поскольку поражения отражаются и на дыхании, человек начинает говорить тихо, под конец фразы часто воздуха не хватает. Речь становится монотонной, появляются прерывистые вдохи.

Логопеды выделяют четыре стадии дизартрии:

- Патология видна только логопеду, окружающие и сам пациент могут замечать лишь незначительные погрешности в произношении.

- Нарушения речи заметны, но она все еще понятна окружающим.

- Речь пациента понятна только близким людям, посторонние не различают слова.

- Анартрия — издаваемые звуки вообще сложно идентифицировать как членораздельную речь, она непонятна даже близким.

Следует отметить, что дизартрия у взрослых часто развивается не сама по себе, а в комплексе с другими поражениями. Например, у таких пациентов страдает опорно-двигательный аппарат, нарушается координация движений, заметны проблемы с памятью.

Почему дизартрию нужно лечить: как патология сказывается на мозге

Коррекция дизартрии у взрослых пациентов часто сопряжена с рядом трудностей. Во-первых, при прогрессировании поражений головного мозга, например, при болезни Паркинсона, лечение сможет лишь замедлить процесс. Во-вторых, при серьезных патологиях, например, после обширного инсульта или травм, вернуть речь будет просто невозможно.

И все же отказываться от лечения нельзя, поскольку без правильной терапии дизартрия будет прогрессировать. Не всегда причиной усугубления нарушений речи является дальнейшее поражение мозга. Неразборчивость речи постепенно приводит к тому, что человек сам сокращает общение с окружающими, и в тяжелых случаях именно это становится причиной анартрии — полного отсутствия речи.

Без лечения у людей с дизартрией наблюдается еще одно тяжелое осложнение — ограничивая общение, им становится сложнее понимать речь других людей, улавливать смысл сказанного. А иногда проблемы возникают и с пониманием написанного текста — развивается дислексия. Это существенно сказывается на качестве жизни пациента.

При нарушениях речи после перенесенного инсульта работа с логопедом должна начинаться как можно быстрее и обязательно входить в комплексную реабилитацию. Логопедические занятия благотворно отражаются не только на речи, но и на восстановлении других утерянных функций.

Лечение дизартрии у логопеда

При выявленной дизартрии важно точно установить ее причину и уделить внимание лечению основной болезни. Однако если функции речи нарушены, самостоятельно они могут не восстановиться, даже если первичное заболевание будет компенсировано. Поэтому посещение логопеда обязательно для пациентов с любыми формами дизартрии.

Основные методы коррекции следующие:

- Логопедический массаж помогает улучшить моторику речевого аппарата.

- Дыхательная гимнастика восстанавливает правильное дыхание во время речи. Иногда используется парадоксальная гимнастика по системе Стрельниковой. Особое внимание при дизартрии уделяется правильному вдоху перед речевым высказыванием и плавности выдоха во время речи.

- Ортофонические упражнения направлены на постановку голоса. Логопед концентрируется на увеличении силы голосовых связок, громкости голоса и постановке правильной высоты звука.

- Коррекция произношения звуков, постановка и автоматизация звуков. Внимание уделяется правильному позиционированию губ, языка, челюсти.

- Просодические упражнения направлены на работу с тональностью, расстановкой ударений и пауз. Главная задача таких тренировок — избавление от монотонности речи.

- Пальчиковая гимнастика влияет на мелкую моторику в целом, а это помогает улучшить работу речевого аппарата.

Упрощение коммуникации при дизартрии

При прогрессирующих заболеваниях или поражениях мозга, которые не дают возможности восстановить речь человека, важной задачей становится облегчение коммуникации. Отсутствие общения негативно сказывается на других функциях головного мозга, поэтому дизартрия может приводить к серьезным осложнениям. Так, у людей, лишенных возможности общаться с окружающими, быстрее прогрессирует старческая деменция, в том числе болезнь Альцгеймера. При инсульте недостаточная коммуникация затрудняет общую реабилитацию, вызывает тяжелые депрессивные состояния.

В таких случаях задачей врача становится поиск способов, облегчающих общение человека с окружающими. Среди них:

- Умение поддерживать зрительный контакт.

- Подготовка к общению — способы привлечения внимания, описание темы разговора.

- Умение видеть признаки того, что партнер по разговору понял или не понял сказанное.

- Задействование дополнительных методов коммуникации, прежде всего жестов, записей и прочего.

К занятиям часто привлекаются близкие, которые тоже обучаются новым методам коммуникации. Иногда специалисты обращают внимание и на модификацию окружающей среды: облегчить общение поможет уменьшение фонового шума или достаточное освещение в помещении.

Дизартрия в детском возрасте сама по себе может приводить к задержке психического развития. У взрослых нарушения речи не так критичны. Однако без лечения они усугубляются, сказываются на качестве жизни, а также способствуют быстрому прогрессированию деменции. Поэтому терапия нужна даже в том случае, если восстановить речь не удастся. Главной задачей врача становится сохранение у пациента навыков коммуникации с окружающими.

Ревматические заболевания (в 3 т) / Под ред. Клиппела Д.Х., Стоуна Д.Х., Крояффорда Л.Д. и др., перевод Насонова Е.Л., Насовновой Ю.А., Олюнина Ю.А. – 2011

Пропедевтика внутренних болезней / Мухин Н.А., Моисеев В.С. – 2008

Искажение речи при дизартрии

Дизартрия речи не считается изолированным заболеванием. Это симптом, проявляющийся в расстройстве всех речевых характеристик: темпа, интонации, громкости, созвучности, четкости и т.д. В результате этого речь становится невнятной.

Причиной расстройства становится поражение отделов ЦНС, отвечающих за иннервацию речедвигательного аппарата. Дизартрия у взрослых может развиться как следствие инсульта, опухоли или травмы головного мозга. Она также сопровождает больных амиотрофическим и рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, встречается при олигофрении, нейросифилисе, а также других патологиях, затрагивающих головной мозг.

В формировании слов участвует целая система органов. Это и губы, и язык, щеки, гортань, небо, дыхательная и лицевая мускулатура. При дизартрии эти элементы работают не скоординировано. Причиной тому становится поражение таких нервов:

- подъязычный;

- языкоглоточный;

- лицевой;

- тройничный.

При этом наблюдается неадекватная работа языка: ограниченность его движений в стороны, вверх, вниз. Он находится в напряженном состоянии, из-за чего быстро устает, может наблюдаться асимметричность поражения.

Мускулатура щек также лишена скоординированных движений. Это снижает способность правильного удержания позы при произношении звуков. Затруднено движение нижней челюсти. Губы чрезмерно сжимаются или, наоборот, расслаблены, язык лежит на дне ротовой полости, податливость мягкого неба также нарушена.

Двигательная скованность, напряженность, парезы и параличи лицевой мускулатуры приводят к тому, что речь такого больного становится непонятной, нечеткой и сложной для восприятия. Нередко ее характеризуют как каша во рту.

Речевые дефекты проявляются в разной степени, в зависимости от зоны и масштабности поражения. Наблюдается артикуляционное нарушение произношения. Человек не проговаривает практически все звуки, и гласные, и согласные. Нередко шипящие и свистящие звуки имеют межзубное или боковое произношение, теряется правильность звучания звонких и твердых согласных, появляются дефекты произношения «л» и «р», звуков с заднеязычным произношением.

Переднеязычные буквы («д», «т», «з», «с») произносятся с межзубным свистом, Сложные звуки заменяются более простыми. Речь либо неестественно замедляется, становится протяжной, либо, наоборот, ускоренной. Между буквами появляются промежутки, случаются замены букв.

Голос также претерпевает изменения. Он теряет свою громкость звучания, становясь более тихим и обессиленным. Тембр приобретает гнусавость и глухость. Речь – монотонная, без эмоционального окрашивания. Теряется интонация голоса: вопросительная, повествовательная, восклицательная. Речевой ритм непостоянный, нарушается расстановка ударения.

За счет проблем с иннервацией речевое дыхание также изменяется. Во время произношения оно учащается, делается сумбурным и прерывистым. Человеку как будто не хватает воздуха, чтобы договорить фразу до конца.

Таким образом, нарушение речи при дизартрии носит полиморфный характер, то есть она претерпевает изменения по всем своим характеристикам. Они довольно устойчивы.

Степени расстройства

Дизартрическое расстройство не ограничивается речевыми дефектами. Сюда причисляют все нарушения, так или иначе связанные с патологической иннервацией либо с неадекватной работой неправильно иннервируемых органов. Так, из-за гипотонии или гипертонуса языка, а также пареза мягкого неба появляются трудности в акте глотания и жевания. Наблюдается птиализм – повышенное слюнотечение. Страдает мимика из-за расстройства иннервации мимической мускулатуры. Невозможность пошевелить бровями, улыбнуться, надуть щеки, лицо приобретает вид маски.

Однако нельзя сказать, что у одного больного присутствуют все патологические характеристики. Заболевание проявляет себя в зависимости от степени развития расстройства.

Легкая степень дизартрии сопровождается сокращением активности артикуляционной стороны речи в силу замедленных движений языка и губ. Речь таких больных следка замедлена и лишена силовой выраженности. Звуки при произношении смазываются. Затруднено произношение шипящих, звонкие согласные звучат недостаточно громко. Нарушается звучание мягких согласных, так как это требует активного участия спинки языка и мягкого неба. Глотание практически не нарушено.

При средней степени наблюдается уже значительное видоизменение речи. Она становится нечленораздельной и очень тихой. Появляются даже дефекты произношения согласных букв. Звонкие согласные замещаются глухими. Проглатываются окончания. Голос приобретает гнусавость, присутствует усиленный носовой выдох. Характерно расстройство жевания, глотания. Страдает мимика.

Для тяжелой степени характерны глубокие поражения речедвигательного аппарата. В результате язык и губы у таких больных практически полностью обездвижены, лицо приобретает маскообразные черты. Рот всегда полуоткрыт за счет отвисания нижней челюсти. Все это очень затрудняет речевое продуцирование, в результате чего наблюдается анартрия – неспособность говорить. Человек может издавать только отдельные звуки. Жевание и глотание ему недоступны.

Виды дизартрии

Вид расстройства, а также его симптоматика, зависят от локализации пораженного центра в головном мозге:

- Бульбарная форма развивается вследствие поражения ядер черепно-мозговых нервов, расположенных в продолговатом мозге. Сопровождается ярко выраженной деградацией речевой активности. Она становится крайне невнятной, звуки сложно отделить друг от друга. Голос тихий, человек говорит «в нос». Нарушены акты жевания, глотания, сосания, наблюдается обильное слюнотечение. Мимика отсутствует.

- Псевдобульбарная форма характеризуется поражением кортико-бульбарных проводящих путей. По ним импульс проходит от корковых центров к артикуляционным компонентам речедвигательного аппарата. Когда эта связь нарушается, ядра бульбарных нервов становятся гиперактивными. Это вызывает гипертонус речевых мышц. Голосовые связки, находясь в напряженном состоянии, перестают правильно колебаться при попытке воспроизвести звуки, что сказывается на характере речи. Она становится медленной, непонятной, появляются сложности переключения с одной речевой позы на другую. Присутствуют сложности в акте глотания, птиализм.

- Подкорковая или гиперкинетическая дизартрия проявляется на фоне поражения подкорковых ядер мозга, что сопровождается гиперкинезами. Они выражаются непроизвольными сокращениями мимических и «говорящих» мышц. В результате речь больного насыщается внезапной сменой ее привычного ритма. Она может замедляться, при этом становится монотонной, непонятной, или, наоборот, ускоряться. Тогда речь становится сверхбыстрой, человек может проглатывать окончания, переставлять слоги местами, словесно спотыкаться. Нередко такая форма сопровождается заиканием.

- Корковая форма развивается при очаговом поражении головного мозга. Она сопровождается затруднением произвольной речевой активности.

- Мозжечковая форма проявляется при патологиях мозжечка. Для нее характерно нарушение организации речевого потока. Он сопряжен с разрывом плавности речи. Присутствует толчкообразный, прерывистый оттенок, скандирование, непроизвольные выкрики.

Как диагностировать и лечить расстройство

Диагностика расстройства является прерогативой неврологии и логопедии. Особую роль в постановке диагнозе играют инструментальные методы исследования: ЭЭГ, электронейрография, электромиография, МРТ, транскраниальная магнитная стимуляция.

Логопед, в свою очередь, обязательно осматривает состояние органов речедвигательного аппарата, лицевой, мимической мускулатуры. Специалист оценивает характер речи: насколько она понятна для восприятия, правильность произношения отдельных звуков, ее темп, ритм, интонацию, громкость, синхронность работы артикуляционного аппарата, грамматическую сторону.

Письменную речь оценивают, предлагая пациенту переписать какой-либо текст или написать его под диктовку.

Лечение расстройства должно начинаться с купирования основного заболевания. Но нельзя оставлять без внимания и речевые нарушения.

Коррекцию дизартрии желательно начинать как можно быстрее. Ощущая свои разговорные особенности, пациент будет стараться ограничивать общение в обществе. Это приведет к усугублению речевого дефекта. К примеру, из первой стадии оно перерастет во вторую. Изоляция также способна вызвать затруднения понимания нормальной речи.

Поэтому, помимо терапии основного заболевания, проводится коррекция речевых дефектов. Для этого применяют методы физиотерапии:

- различные виды массажа, в том числе Шиацу – воздействие на рефлексогенные точки пальцевым методом;

- иглоукалывание;

- лечебная физкультура, в том числе с применением специальных тренажеров;

- лечебные ванны.

Допускается назначение психоневрологом психотропных препаратов как вспомогательных средств для нормализации психоэмоционального фона.

Логопедическое лечение заключается в использовании:

- логопедического массажа – проработка лицевых мышц. Он позволяет улучшить кровообращение, восстановить нормальный мышечный тонус. Используется для налаживания речевой моторики;

- упражнений для постановки голоса – регулируется работа голосовых связок, громкость и тембр голоса;

- пальчиковой гимнастики – разработка мелкой моторики рук, которая взаимосвязана с речевой функцией;

- обучение постановки органов артикуляции для правильного произношения;

- просодических упражнений – работа над интонацией, силой, высотой, темпом голоса. Помогает устранить его монотонность;

- дыхательной гимнастики. Ее упражнения налаживают правильный ритм дыхания во время речевой активности.

Среди психотерапевтических методик применяется:

- арттерапия;

- смехотерапия;

- глино- и воскотерапия;

- ароматерапия;

- музыкотерапия;

- хромотерапия или цветотерапия.

Комплексное применение всех методов лечения позволяет скорректировать нарушения речи. В отдельных случаях дизартрию удается искоренить полностью, в других – добиться стойких положительных изменений.

Немаловажным является обучение больных существованию в обществе с их проблемой. Людей с дизартрией обучают установлению зрительного контакта с собеседником, употреблению бессловесных способов выражения – жестов, картинок и т.д., умению распознать, что собеседник понял его.

Детская дизартрия

Подобное расстройство у детей имеет схожие речевые дефекты. Однако влечет за собой более грубые и тяжелые осложнения.

Выделяют две группы причин, способных повлиять на формирование дефекта: перинатальные и постнатальные.

К перинатальным причинам, то есть к тем, которые воздействовали на ребенка еще в утробе матери, относят:

- резус-конфликт, в результате которого развивается ядерная желтуха с поражением головного мозга;

- гипоксия плода;

- внутриутробная инфекция;

- тяжелая форма токсикоза;

- недоношенность;

- асфиксия в родах, родовая травма;

- наследственные заболевания;

- хронические заболевания матери.

К постнатальным причинам, то есть к тем, которые воздействовали на малыша уже после его рождения, относят:

- нейроинфекции;

- ЧМТ;

- тяжелые интоксикации;

- гнойный отит.

Дизартрия сопровождает олигофрению – врожденное слабоумие, а также ДЦП.

Заподозрить формирование дизартрии можно у детей даже в самом раннем возрасте. У грудничков она проявляется, прежде всего, слабым удержанием соска и сосанием груди, быстрой утомляемостью от процесса, а впоследствии – полным отказом от груди. Это связано с атонией языка. Малыш часто срыгивает и поперхивается, плачет, но крик при этом лишен звонкости и силы. Сон нарушен. Могут возникать судороги.

Визуально наблюдается постоянно открытый рот и вываливание языка, если атония мышц лица вызывает несмыкание губ. Или, наоборот, они плотно сжаты. Отсутствие лепетания в положенный срок. Характерно слишком обильное слюнотечение, даже учитывая то, что в грудном возрасте оно слегка повышено.

Наблюдается положительная поза Ромберга. Когда ручки малыша поднимают, их тонус резко увеличивается. Пальцы начинают дрожать.

Разговаривать ребенок-дизартрик начинает ближе к 2 годам. Таким детям также с трудом дается процесс поглощения пищи. Им сложно глотать, особенно жидкую еду, они также часто поперхиваются.

Характерны общие двигательные расстройства. Движения либо замедленные, неловкие, не имеют четкой направленности, либо быстрые, резкие, бесцельные. Наблюдается нарушение мышечного тонуса по типу гипо- или гипертонуса.

Сложные движения, требующие особой сосредоточенности, усердия, точности, пространственной ориентации, даются с трудом. Поэтому таким малышам с большим трудом удаются танцевальные движения, выполнение физических упражнений.

Однако детки со стертой, легкой степенью расстройства способны посещать детсады и школы. Общие движения и моторика у них дискоординированы незначительно. Речевые дефекты хоть и присутствуют, но в целом речь доступна для понимания.

Малыши со стертыми формами расстройства не выделяются резонансно на фоне других ребят. Однако их отличают некоторые особенности в еде и движениях. Так, они могут отказываться употреблять твердую пищу, которую трудно жевать. Часто таковой является мясо или морковь. Но, несмотря на некоторую нелюбовь дизартриков к этим продуктам, их все-таки стоит к ним приучать. Это улучшает развитие речедвигательного аппарата.

С другой стороны, такие детки не любят работу, связанную с мелкой моторикой. Она тоже страдает при дизартрии, поскольку имеет прямую связь с речью. К таким действиям относят застегивание пуговиц, завязывание шнурков, удержание ручки или карандаша в руках, разукрашивание ими картинок также неподвластно малышам. Однако, развивая мелкую моторику, можно достичь положительных результатов.

Дети-дизартрики страдают от нестабильного эмоционального фона. Они вспыльчивы и легко возбудимы, быстро устают, не способны длительно контролировать силу волю. У них наблюдается лабильность настроения, аффективные эпизоды.

Развитие речевых нарушений у них происходит так же, как и у взрослых. Дизартрия у детей тоже характеризуется не единичными отклонениями, а всесторонними патологическими изменениями речи.

У детей с дизартрией встречается непонимание сути посторонней речи. Своя же страдает бедностью словарного запаса, затруднением в поиске подходящих слов для выражения своих эмоций и мыслей. Во время обучения в школе для них представляет сложность изучение определенных грамматических формул. Например, они не понимают, как должно изменяться окончание относительно рода и числа существительного.

С нарушением речи у ребенка появляются и неречевые проблемы. В частности, страдают такие психические функции, как внимание, восприятие, память. В целом, это грозит искажением мыслительной деятельности, что нарушает обучение ребенка и, в тяжелых случаях, приводит к слабоумию. Этим и опасно игнорирование расстройства у детей.

Что касается терапии детской дизартрии, то она использует те же методы, что и при лечении взрослых. С детьми, помимо невролога и логопедов, работают в обязательном порядке и психологи.

Необходимо помнить, что дети – это особая категория больных. Их лечение должно быть не только действенным, но и интересным. Для этого в терапии расстройства используются маленькие хитрости, способные заинтересовать малышей. Это стихи, смешные зарисовки, игры. Достаточно эффективны сказко- и игротерапия. Выучивание скороговорок, стихов не только разрабатывает зону артикуляции, но и обогащает словарный запас.

Огромную роль в позитивной динамике патологии играет разработка мелкой моторики. Можно использовать элементарные методы. Учить застегивать пуговицы на кукольном платье или шнуровать собственный снятый ботинок. Существуют специальные, своего рода тренажеры, для таких целей. Например, ботинок, вырезанный из куска дерева с дырками – в них ребенок учится вставлять шнурок.

Разработаны специальные пальчиковые гимнастики. Они оформлены в задорной и интересной форме. Допустим, сочетают движения и стихотворение:

Мыло бывает разным-преразным (малыши мылят руки),

Синим (соединяют кончики указательных пальцев),

Зеленым (________________ средних пальцев),

Оранжевым (_____________ безымянных пальцев),

Красным (________________ мизинцев).

Но не пойму, отчего же всегда

Черной-пречерной бывает вода (имитируют удивление).

Дизартрия – это расстройство речи, охватывающее абсолютно все ее аспекты. Оно встречается как среди взрослых, так и среди детей. Но для детского организма оно становится более травматичным как со стороны физиологии, так и со стороны личностного развития.

Своевременное и грамотное лечение расстройства поможет избежать многих проблем и наладить существование человека в обществе. Поскольку дизартрическая терапия требует комплексного, сбалансированного подхода, очень важно подобрать подходящего специалиста. Он разработает концепцию лечения, выбрав правильный курс.

Дизартрия

Дизартрия – это расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика (ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ головного мозга и др.), логопедическое обследование устной и письменной речи. Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное воздействие (медикаментозные курсы, ЛФК, массаж, ФТЛ), логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, логопедический массаж.

Общие сведения

Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и интонационной окраски речи, в результате чего речь теряет свою членораздельность и внятность. Среди детей распространенность дизартрии составляет 3-6%, однако в последние годы прослеживается выраженная тенденция к росту данной речевой патологии.

В логопедии дизартрия входит в тройку наиболее распространенных форм нарушений устной речи, по частоте уступая лишь дислалии и опережая алалию. Поскольку в основе патогенеза дизартрии лежат органические поражения центральной и периферической нервной системы, данное речевое нарушение также изучается специалистами в области неврологии и психиатрии.

Дизартрия

Причины дизартрии

Наиболее часто (в 65-85% случаев) дизартрия сопутствует детскому церебральному параличу и имеет те же причины возникновения. В этом случае органическое поражение ЦНС происходит во внутриутробном, родовом или раннем периоде развития ребенка (обычно до 2-х лет). Наиболее частыми перинатальными факторами дизартрии выступают:

- токсикозы беременности,

- гипоксия плода,

- резус-конфликт,

- хронические соматические заболевания матери,

- патологическое течение родов,

- родовые травмы,

- асфиксия при рождении,

- ядерная желтуха новорожденных,

- недоношенность и др.

Степень выраженности дизартрии коррелирует с тяжестью двигательных нарушений при ДЦП: так, при двойной гемиплегии дизартрия либо анартрия выявляется практически у всех детей.

В раннем детстве поражение ЦНС и дизартрия у ребенка может развиться после перенесенных:

- нейроинфекций (менингита, энцефалита),

- гнойного среднего отита,

- гидроцефалии,

- черепно-мозговой травмы,

- тяжелых интоксикаций.

Возникновение дизартрии у взрослых, как правило, связано с перенесенным инсультом, травмой головы, нейрохирургическими операциями, опухолями головного мозга. Также дизартрия может встречаться у пациентов с рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом (БАС), сирингобульбией, болезнью Паркинсона, миотонией, миастенией, церебральным атеросклерозом, нейросифилисом, олигофренией.

Классификация

В основу неврологической классификации дизартрии положен принцип локализации и синдромологический подход. С учетом локализации поражения речедвигательного аппарата различают:

- бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-мозговых нервов /языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда – лицевого, тройничного/ в продолговатом мозге

- псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-ядерных проводящих путей

- экстрапирамидную (подкорковую) дизартрию, связанную с поражением подкорковых ядер головного мозга

- мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его проводящих путей

- корковую дизартрию, связанную с очаговыми поражениями коры головного мозга.

В зависимости от ведущего клинического синдрома при ДЦП может встречаться спастико-ригидная, спастико-паретическая, спастико-гиперкинетическая, спастико-атактическая, атактико-гиперкинетическая дизартрия.

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии:

- 1 степень (стертая дизартрия) – дефекты звукопроизношения могут быть выявлены только логопедом при специальном обследовании.

- 2 степень – дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом речь остается понятной.

- 3 степень — понимание речи пациента с дизартрией доступно только близкому окружению и частично посторонним людям.

- 4 степень – речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям (анартрия).

Симптомы дизартрии

Речь пациентов с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, составляющих суть дефекта.

Нарушение артикуляционной моторики у пациентов с дизартрией может проявляться в спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. Мышечная спастика сопровождается постоянным повышенным тонусом и напряжением мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, ограничением артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык вялый, неподвижно лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот полуоткрыт, выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов мягкого неба появляется носовой оттенок голоса (назализация). В случае дизартрии, протекающей с мышечной дистонией, при попытках речи тонус мышц изменяется с низкого на повышенный.

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты (искажения звуков), «смазанность» речи». При более выраженных степенях дизартрии имеются искажения, пропуски, замены звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной. Общая речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится невозможной.

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость более длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии характерно межзубное и боковое произношение шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация (смягчение) твердых согласных.

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-интонационными расстройствами (монотонностью, отсутствием или невыраженностью голосовых модуляций).

Бульбарная дизартрия

Для бульбарной дизартрии характерны арефлексия, амимия, расстройство сосания, глотания твердой и жидкой пищи, жевания, гиперсаливация, вызванные атонией мышц полости рта. Артикуляция звуков невнятная и крайне упрощенная. Все разнообразие согласных редуцируется в единый щелевой звук; звуки не дифференцируются между собой. Типична назализация тембра голоса, дисфония или афония.

Псевдобульбарная дизартрия

При псевдобульбарной дизартрии характер расстройств определяется спастическим параличом и мышечным гипертонусом. Наиболее ярко псевдобульбарный паралич проявляется в нарушении движений языка: большие трудности вызывают попытки поднять кончик языка вверх, отвести в стороны, удержать в определенном положении. При псевдобульбарной дизартрии затруднено переключение с одной артикуляционной позы на другую. Типично избирательное нарушение произвольных движений, синкинезии (содружественные движения); обильное слюнотечение, усиление глоточного рефлекса, поперхивание, дисфагия. Речь больных с псевдобульбарной дизартрией смазанная, невнятная, имеет носовой оттенок; грубо нарушено нормативное воспроизведение соноров, свистящих и шипящих.

Подкорковая дизартрия

Для подкорковой дизартрии характерно наличие гиперкинезов – непроизвольных насильственных движений мышц, в т. ч. мимических и артикуляционных. Гиперкинезы могут возникать в покое, однако обычно усиливаются при попытке речи, вызывая артикуляционный спазм. Отмечается нарушение тембра и силы голоса, просодической стороны речи; иногда у больных вырываются непроизвольные гортанные выкрики.

При подкорковой дизартрии может нарушаться темп речи по типу брадилалии, тахилалии или речевой дизритмии (органического заикания). Подкорковая дизартрия часто сочетается с псевдобульбарной, бульбарной и мозжечковой формой.

Мозжечковая дизартрия

Типичным проявлением мозжечковой дизартрии служит нарушение координации речевого процесса, следствием чего является тремор языка, толчкообразная, скандированная речь, отдельные выкрики. Речь замедлена и невнятна; в наибольшей степени нарушается произношение переднеязычных и губных звуков. При мозжечковой дизартрии отмечается атаксия (шаткость походки, нарушение равновесия, неловкость движений).

Корковая дизартрия

Корковая дизартрия по своим речевым проявлениям напоминает моторную афазию и характеризуется нарушением произвольной артикуляционной моторики. Расстройства речевого дыхания, голоса, просодики при корковой дизартрии отсутствуют. С учетом локализации поражений различают кинестетическую постцентральную корковую дизартрию (афферентную корковую дизартрию) и кинетическую премоторную корковую дизартрию (эфферентную корковую дизартрию). Однако при корковой дизартрии имеется только артикуляционная апраксия, тогда как при моторной афазии страдает не только артикуляция звуков, но также чтение, письмо, понимание речи, использование средств языка.

Осложнения

Ввиду нечленораздельности речи у детей с дизартрией вторично страдает слуховая дифференциация звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность и недостаточность речевого общения могут приводить к несформированности словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с дизартрией может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФН) или общее недоразвитие речи (ОНР) и связанные с ними соответствующие виды дисграфии.

Диагностика

Обследование и последующее ведение пациентов с дизартрией осуществляется неврологом (детским неврологом) и логопедом.

- Неврологическая диагностика. Объем неврологического обследования зависит от предполагаемого клинического диагноза. Наиболее важное диагностическое значение имеют данные электрофизиологических исследований (электроэнцефалографии — ЭЭГ, электронейромиографии — ЭНМГ), транскраниальной магнитной стимуляции, МРТ головного мозга и др.

- Логопедическое обследование. Включает оценку речевых и неречевых нарушений. Оценка неречевых симптомов предусматривает изучение строения артикуляционного аппарата, объема артикуляционных движений, состояния мимической и речевой мускулатуры, характера дыхания. Особое внимание логопед обращает на анамнез речевого развития. В рамках диагностики устной речи при дизартрии проводится исследование произносительной стороны речи (звукопроизношения, темпа, ритма, просодики, разборчивости речи); синхронности артикуляции, дыхания и голосообразования; фонематического восприятия, уровня развития лексико-грамматического строя речи. В процессе диагностики письменной речи даются задания на списывание текста и письмо под диктовку, чтение отрывков и осмысление прочитанного.

На основании результатов обследования необходимо разграничивать дизартрию и моторную алалию, моторную афазию, дислалию.

Коррекция дизартрии

Логопедическая работа по преодолению дизартрии должна проводиться систематически, на фоне медикаментозной терапии и реабилитации (сегментарно-рефлекторного и точечного массажа, акупрессуры, ЛФК, лечебных ванн, физиотерапии, механотерапии, иглоукалывания, гирудотерапии), назначаемой неврологом. Хороший фон для коррекционно-педагогических занятий достигается применением нетрадиционных форм восстановительного лечения: дельфинотерапии, сенсорной терапии, изотерапии, пескотерапии и др.

На логопедических занятиях по коррекции дизартрии осуществляется развитие:

- мелкой моторики (пальчиковая гимнастика),

- моторики речевого аппарата (логопедический массаж, артикуляционная гимнастика);

- физиологического и речевого дыхания (дыхательная гимнастика),

- голоса (ортофонические упражнения);

- коррекция нарушенного и закрепление правильного звукопроизношения; работа над выразительностью речи и развитием речевой коммуникации.

Порядок постановки и автоматизации звуков определяется наибольшей доступностью артикуляционных укладов на данный момент. К автоматизации звуков при дизартрии иногда переходят до достижения полной чистоты их изолированного произношения, а сам процесс требует большего времени и настойчивости, чем при дислалии.

Методы и содержание логопедической работы варьируются в зависимости от вида и тяжести дизартрии, а также уровня речевого развития. При нарушении фонематических процессов и лексико-грамматического строя речи проводится работа над их развитием, предупреждением или коррекцией дисграфии и дислексии.

Прогноз и профилактика