На этой странице вы узнаете

- Почему слово похоже на дом?

- Как ослик Иа поможет запомнить один из видов чередования?

- Почему нам нужен хороший АИМ в русском языке?

Ни одно слово не может существовать без корня, как человек — без мозга. В корне заключен главный смысл, как в мозге — суть личности человека. О значении этой жизненно важной части слова мы поговорим в статье.

Морфемы

Морфема — неделимая наименьшая часть слова.

Все слова имеют определенную структуру, в этом они чем-то похожи на конструктор. “Детальки”, из которых мы можем образовать слово, называются морфемы.

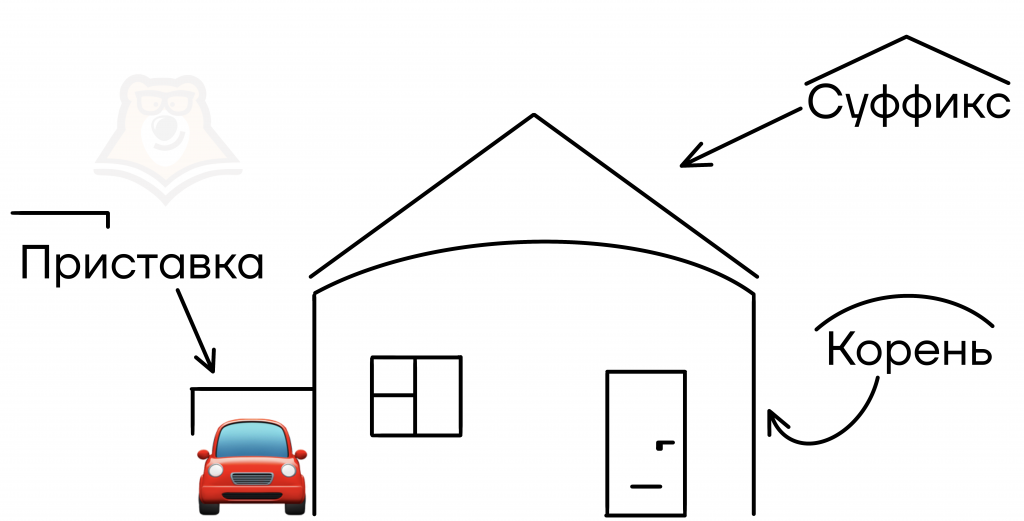

Давайте теперь представим слово в виде собранного дома и рассмотрим основные части:

Основная часть дома — корень. В нем хранится главная информация о слове. Эта морфема есть в любом слове. Во всех родственных словах будет один и тот же корень, поэтому родственные слова имеют общее лексическое значение.

Для словообразования используются суффиксы (у дома это чердак) и приставки (гараж). Приставки стоят перед корнем, ПРИстраиваются к слову. Суффиксы идут после корня. В слове может и не быть этих морфем, дом может быть без гаража и без чердака.

В русском языке есть еще инфиксы, конфиксы и другие “-фиксы”, но они не изучаются в школе. Возможно, когда-нибудь на филологическом факультете вы откроете их страшную тайну…

Корень, суффиксы, приставки образуют основу слова. После основы идет окончание, которое постоянно меняется, тем самым помогая образовывать новые формы слова. Окончание может быть нулевым, то есть отсутствовать в слове.

Отличие формообразования от словообразования

Форма не новое слово, мы лишь немного меняем старое. Разберемся на машинах. Мы можем перекрасить машину в другой цвет, например, из красного в синий. Мы поменяли лишь оболочку, после покраски наша приора так и останется приорой, к сожалению. Это и есть формообразование.

Процессом образования формы в русском языке считается:

- Изменение по падежам, роду, лицу, числу: собака — собакам.

- Образование сравнительной степени прилагательного: более милый — милее — милый. Подробнее в статье «Прилагательное».

- Образование деепричастия или причастия от глагола: делать — делающий — делая.

- Образование прошедшего или будущего времени: желаю — желал — буду желать.

- Образование повелительного наклонения: петь — пой. Подробнее в статье «Глагол».

Когда мы образуем новое слово, мы придаем ему новое значение, делаем его новой частью речи. Мы будто покупаем новую машину. Этот процесс называется словообразованием:

Кот — кошка — кошачий

Корни с чередованиями гласных

В корнях порой происходят волшебные изменения: гласные меняются с О на А, И на Е. Такие метаморфозы называются чередованиями. Мы разделим их по группам в зависимости от чего зависит написание гласной.

От ударения

зор//зар

Без ударения будет буква А.

Под ударением пишем так, как слышим.

зА′рево, зО′рьказАрни′ца, озАря′ть

Исключения: зОрева′ть

Дополнительно: Это исключение считается устаревшим, сейчас чаще используют слово “заревать”, но на ЕГЭ и в школе все еще спрашивают про старый вариант.

гор//гар

Без ударения будет буква О.

Под ударением пишем А.

❗Важно: гористый — слово не с чередующейся гласной в корне. “Гористый” образовано от слова “горы”.

Значение корня должно быть связано с пламенем, жаром, солнцем. Никаких гор, только огонь!

загА′р, угА′рзагОре′лый, угОре′ть

Исключения: вы′гАрки, и′згАрь, при′гАрь

твар//твор

Без ударения пишем О.

Под ударением так, как слышим.

Бог во многих религиях является творцом, поэтому с помощью этого слова запомним правило. В слове БОГ буква О будет подсказывать, что без ударения именно она будет писаться в корне “-твор-”.

твОри′ть, твОре′цтвА′рь, твО′рчество

Исключения: у′твАрь

клон//клан

Без ударения О.

Под ударением так, как слышим.

Запомним правило с помощью отрывка из произведения “Сказка о царе Салтане” А.С. Пушкина:

А живет там князь Гвидон,

Он прислал тебе поклон.

Благодаря рифме легко запомнить слово “поклон”. В нем буква О будет подсказывать нам, что нужно без ударения в корне “-клон-” писать букву О.

клА′няться, поклО′нпоклОни′ться, поклОне′ние

От последующей буквы

лаг//лож

Перед буквой Г пишем А.

Перед буквой Ж пишем О.

предлАГать, прилАГательноепредлОЖить, облОЖение

Исключения: полОГ

раст//ращ//рос

Перед СТ и перед Щ пишем А.

Перед С пишем букву О.

рАсти, нарАщенный, вырОсший, зарОсль, порОсль

Исключения: отрАсль, рОсток, вырОсток, рОстовщик, РОстов, рОст, РОстислав

скак//скоч

Без ударения перед буквой К пишем А.

Перед согласной Ч пишем О.

Запомнить можно с помощью жабки, которая говорит “КВА” и СКАЧЕТ по болоту. В слове КВА есть буква К, которая указывает, что перед ней должна идти буква А.

подскАкать, ускАкать, подскОчить, заскОчить

Исключения: скАчок, скАчу

От значения

мак//мок

Корень “-мак-” содержится в глаголах со значением “погружать в жидкость”. Например, я люблю мАкать печенье в чай.

Корень “-мок-” содержится в глаголах со значением “пропускать жидкость”. Если кусок печеньки отвалится и упадет в чай, я буду злиться, а она мОкнуть.

мАкать, мАканиевымОкнуть, промОкнуть

плав//плов

Буква О пишется в словах, означающих людей, остальные пишутся с буквой А.

Плавать, плавучесть, поплавать и д.р.Пловец, пловчихаПлывуны

Это запомнить легко с помощью мема про плов (блюдо):

равн//ровн

Корень “-равн-” содержится в глаголах со значением “равный, одинаковый”. Представляем весы, которые определяют, рАвны ли значения веса у двух предметов.

Корень “ровн” содержится в глаголах со значением “ровный, прямой, гладкий”. Здесь в голове представляем образ уровня — инструмента, который поможет увидеть, рОвно ли мы повесили полочку на стену.

ровесник, сровнять, уровень, сравнить, уравнение

От суффикса. Чередования О//А

кос(н)—//кас

Если есть суффикс А, пишем А.

Если суффикса нет — букву О.

коснуться, касаться, касательная

Важно: “покосившийся забор” — слово с нечередующейся гласной в корне. Можно проверить словом “кОсо”.

Значение корня должно быть связано с близостью, прикосновением. Экзамены близко, как и этот корень…

От суффикса. Чередования И//Е

Без ударения пишем И, если есть суффикс А.

Запоминаем правило с помощью ослика Иа, у которого в имени присутствует подсказка на суффикс А и на букву И, которую нужно писать в корне.

| Корни | Примеры | Исключения |

| бир//бер | собирать подбери |

|

| пир//пер | запирать запереть |

|

| тир//тер | стирать стереть |

|

| дир//дер | задирать сдерет |

|

| мир//мер | замирать замереть |

|

| блист//блест | блистать блестеть |

|

| жиг//жег | зажигать | |

| стил//стел | стелить застилать |

|

| чит//чет | считать четный |

сочетать сочетание |

❗ Важно: значение корней “-мир-”// “-мер-” должно быть связано с тишиной, чем-то обездвиженным.

Например, “мирный” не имеет чередования, проверочное слово “мир”.

Другие чередования

Чередование А(Я)//ИМ(ИН)

Если есть суффикс А (Я), пишем -ИМ, -ИН. В формах, образованных от таких слов, сохраняется ИМ, даже если нет суффикса А.

В компьютерных играх-шутерах аим — умение быстро найти навести мышкой прицел на цель. Так же происходит и с определением чередований. Чтобы быстро вычислить корень с чередованиям А(Я)//ИМ(ИН), нужно иметь хороший А-ИМ.

сжать — сжимать

понять — понимать

начать — начинать

НО

снимать — сниму

поднять — подниму

Ловушки в тестах

- Внимательно смотрим на корень, так как порой составители теста могут написать слово с похожим сочетанием букв.

Дирижер (словарное), хотя можно подумать, что здесь корень дир—дер.

- Как мы помним, у однокоренных слов есть общее лексическое значение. Составители могут поймать вас в ловушку с помощью слов, в которых нет чередования. Например:

- мирить (друзей) (проверяется словом “мИр”);

- горная (местность) (проверочное слово “гОры”);

- косить (траву) (проверочное слово “кОсы”).

Для того чтобы избежать потери баллов, внимательно прочитайте табличку сверху, обратите внимание на значение слов.

Такие похожие корни называют омонимичными.

Омонимия — это совпадение слов и других единиц языка по звучанию и написанию, но расхождение по лексическому значению.

- Не забывайте о чередовании А (Я) //ИМ (ИН).

- Исключения тоже являются словами с чередованиями, особенными они называются только потому, что гласная пишется не по правилу.

Чередование согласных

В русском языке для упрощения произношения исторически сложились замены некоторых букв. Давайте увидим, что при этом слова остаются однокоренными, хоть корни могут быть непохожи друг на друга.

| Чередование | Примеры |

| к — ч — ц | крик — кричать, лицо — личико |

| х — ш | весить — вешу; сушить — сухой |

| г — ж — з | друг — дружить — друзья |

| д — ж — жд | труд — тружусь — утруждать |

| т — ч — щ | свет — свеча — освещение |

| ст — щ — ск | свист — свищу; блеск — блестеть — блещет |

| д/т — с | веду — вести; мету — мести |

| б — бл | любить — люблю |

| п — пл | купить — куплю |

| в — вл | ловить — ловлю |

| ф — фл | графа — разграфлю |

| м — мл | сломить — сломлю |

Переход из одной части речи в другую

Как же можно создавать новые слова? Образовывать новые слова можно несколькими способами:

- добавлением приставок и суффиксов: кушать — покушать;

- сокращением слова: заместитель — зам;

- сложением слов: лес + парк — лесопарк;

- переходом из одной части речи в другую.

Последний прием рассмотрим подробнее.

Порой слово может стать другой частью речи, так как оно станет выполнять другую грамматическую функцию в предложении. Например, сначала слово обозначало действие, а теперь — предмет: печь (пирожки) — (русская) печь. Слово будет выглядеть абсолютно так же, иногда может добавляться приставка (запечь). Именно поэтому понять без контекста часть речи у таких слов бывает сложно.

Теперь внимательно изучаем таблицу и примеры:

| Переход из этой части речи | В эту часть речи | ||

| существительное | наречие | местоимение | |

| существительное —> | — | капельку (1*), посередине | — |

| прилагательное —> | гостиная (2*), ванная | вплотную (3*) | в настоящей (4*) книге (роль указательного местоимения) |

| причастие —> | раненый (5*) | — | В данный (6*) момент… |

| деепричастие —> | — | сидя, молча | — |

| числительное —> | Трое подошли… | Много думал | — |

| местоимение —> | каждый | Чувствую себя ничего… | — |

- “Я видел капельку (сущ) дождя, стекающую по окну” — “Эх, хотя бы капельку (наречие) побольше времени”.

- “Последний раз Анет видела его в гостиной (прил) комнате.” — “Гостиная (сущ) была просторной”.

- “В плотную (прил) землю сложно посадить семена.” — “Я подошел к ней вплотную (наречие)”.

- “Я так и не разобрался с настоящим (прил) временем.” — “В настоящей (мест) книге мы должны были найти примеры указательных местоимений”.

- “Раненый (прич) в плечо боец старался доползти до укрытия.” — “Раненый (сущ) не мог разговаривать от боли”.

- “Данное (прич) слово нельзя вернуть, выполняй свое обещание!” — “В данный (мест) момент сложно понять, что происходит”.

Словообразовательный разбор

Как правильно определить безударную гласную в корне? Для этого мы можем воспользоваться словообразовательным разбором.

Деления слова на морфемы (такой разбор называется морфемным) не всегда достаточно для полного анализа, поэтому рассмотрим следующий алгоритм:

1. Объяснить лексическое значение;

2. Разбить слова на морфемы;

3. Сравнить слово с другими однокоренными для выяснения способа образования слова;

4. Определить, от чего образована основа слова.

Рассмотрим этот алгоритм на примере слова “вып_вал”:

1. Вып_вал — употреблять что-то жидкое.

2. ВЫ (приставка) — П_ (корень) — ВА (суффикс) — Л (формообразующий суффикс).

3. Вып_вал — вып_вать — пить. Слово образовали с помощью приставки ВЫ и суффикса ВА и Л.

4. Основа образована от слова “пить”. Здесь “-ть” иногда вносят в основу, иногда считают окончанием.

Теперь с помощью этого разбора поймем, какую букву писать в слове “к_шачий”. Для этого мы найдем слово, от которого образовано “к_шачий”, или однокоренное, где ударение будет падать на спорную букву:

1. К_шачий — относящееся к кошке или принадлежащее ей.

2. К_Ш (корень) — АЧ (суффикс) — ИЙ (окончание).

3. К_шачий — к_шкин — кошка — кот. Слово образовали с помощью суффикса АЧ (также обратите внимание на чередование Т—Ш).

4. Основа “к_шач” образована от “кот”.

5. Проверочное слово — кОт.

Поздравляю с успешным разбором слова! Теперь можно отдохнуть: выпить чаю и взять котейку на коленки.

Термины

Корень — морфема, несущая в себе основную лексическую нагрузку. Имеется во всех самостоятельных частях речи.

Суффиксы — морфема, стоящая после корня, используемая для образования форм и новых слов.

Приставка — морфема, стоящая до корня, используемая для образования новых слов.

Окончание — морфема, используемая для образования новых форм, стоящая после суффикса или корня.

Форма — вариация слова с измененным грамматическим значением.

Основа — неизменяемая часть слова (без окончания), содержащая в себе лексическое значение.

Чередование — замена одного звука на другой для упрощения произношения.

Морфемный разбор — разбиение слова на морфемы (корни, суффиксы, приставки и и окончания)

Словообразовательный разбор — анализ слова для выяснения способа его образования. Важны лишь те части слова, которые помогают это выяснить.

Фактчек

- Морфема — наименьшая часть слова, их используют для образования форм и новых слов. Корень есть в каждой самостоятельной части речи.

- Чередования согласных в корне слова нужны для упрощения произношения, слова все еще остаются однокоренными.

- Порой слово переходит в другую часть речи, так как в предложении от него требуется другая грамматическая роль. Этот метод применяется для образования новых слов.

- Словообразовательный разбор помогает нам определить способ образование слова. Для этого нужно определить его лексическое значение, с помощью разбиения на морфемы понять, как образовано слово и от чего происходит основа.

Проверь себя

Задание 1.

Выберите верный вариант ответа:

Примерить (одежду) — глагол, где есть корень с чередованием.

Горнолыжный (курорт) — прилагательное, где есть корень с чередованием.

- Верны оба варианта

- Верно только первое утверждение

- Верно только второе утверждение

- Оба утверждения ложны

Задание 2.

Выберите верный вариант ответа:

Буду болеть и болел — это разные формы слова, а не новые слова.

Читать и читающий — это разные формы слова, а не новые слова.

- Верны оба варианта

- Верно только первое утверждение

- Верно только второе утверждение

- Оба утверждения ложны

Задание 3.

Выберите строчку(и), в которых все слова имеют корни с чередованиями:

- выб_рать, к_сой, д_рижер

- б_регу, заст_лать, з_ревать

- р_стовщик, зап_рать, зан_мать

- сн_ть, зам_рать, утв_рь

Задание 4.

Выберите строчку(и), в которых все слова имеют корни с чередованиями:

- посн_мать, заж_гаю, г_реть

- Р_стов, к_сался, пр_крывать

- забл_стеть, пост_рать, пл_вец

- м_крица, соч_тать, г_ревать

Задание 5.

Выберите верный вариант ответа:Лощеный — лоск — однокоренные слова.

Морфемный разбор нужен, чтобы понять, от чего образовано слово.

- Верны оба варианта

- Верно только первое утверждение

- Верно только второе утверждение

- Оба утверждения ложны

Ответы: 1 — 4; 2 — 1; 3 — 3, 4; 4 — 1, 3; 5 — 2.

Конспект урока.

Русский язык. 3 класс

№ 30

Раздел. Состав слова. Корень слова.

Тема. Что такое корень слова? Как найти в слове корень?

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме

Знать, что такое корень слова, находить корень в слове, приводить примеры слов с одним корнем (однокоренных слов).

Тезаурус по теме (перечень терминов и понятий, введенных на данном уроке)

Однокоренные слова, родственные слова, корень слова.

- В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017.

- В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс Рабочая тетрадь. Пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017.

- В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс. Проверочные работы. М.: Просвещение, 2017.

- В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс. Тетрадь учебных достижений. М.: Просвещение, 2017.

Планируемые результаты

На этом уроке

Узнаем:

- что такое корень;

Научимся:

- находить корень в слове;

- приводить примеры однокоренных слов.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Рассмотрим рисунок? Что он обозначает? Какую информацию даёт?

Как видно, на рисунке представлена схема однокоренных слов. Корень всех этих слов –цвет-. От корня –цвет- образовались однокоренные слова: цветок, цветник, цветной, цветение, расцветать, зацветают, цветочный.

Сегодня на уроке

Узнаем:

- что такое корень;

Научимся:

- находить корень в слове;

- приводить примеры однокоренных слов.

Вспомним! Однокоренные слова- это слова, которые имеют одинаковый корень с одним и тем же значением.

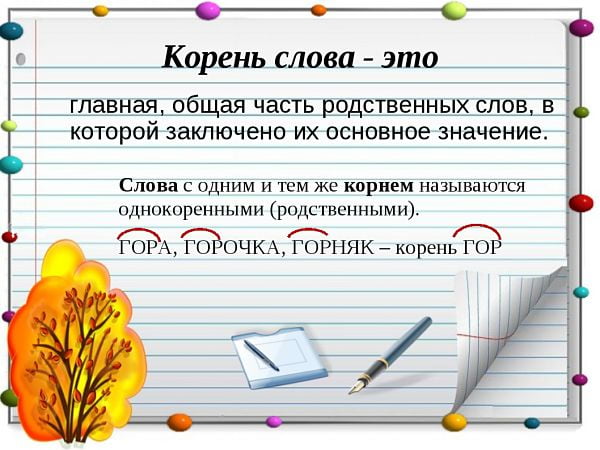

Корень слова – это главная значимая часть слова. В корне заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов.

Рассмотрим еще одно дерево из слов.

Сердцевиной слова, его смысловым центром, является корень –вод-. От него растут слова, как ветви на дереве. От корня – вод- образовались разные слова: подводник, водичка, водяной, водоём, водовоз, водопад, водный.

И это еще не все!

На этом дереве могли вырасти и другие ветки – глагольные:

- обводнить – обеспечить водой степи, пастбища;

- обезводить- «лишить» воды;

- наводнить- — «наполнить» слишком большим количеством воды;

- приводниться – о летательном аппарате (опуститься на воду);

А сколько сложных слов (слов, состоящих из двух разных корней) можно образовать от корня – вод-:

- водопровод;

- водопад;

- водоросль;

- водоснабжение;

- водохранилище;

- водоём;

- водопой:

- водолечебница;

- водомер;

- водоочистительный;

- водораздел;

- полноводный;

- водоплавающий;

- водоотталкивающий.

Много слов! А подумать…. – и сразу вспоминаются ещё слов с этим корнем!

У Максима Горького (известного русского писателя) герой, одного из его произведений, произносит такие слова: «Слова, дружище, — это как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист такой, а не иной, нужно знать, как растёт дерево, нужно учиться!»

Такое же сравнение можно найти и в стихотворении белорусского поэта Максима Танка:

Слова, как деревья, ветвисты.

Возьми хоть бы слово любовь.

Войди в этот мир многолистный

И в музыку вслушайся вновь,

Любовь моя, Любонька, Люба.

Любляна, Любань, Люблино.

В науке такие деревья называют словообразовательные гнёзда. Есть специальный словарь для школьников, где представлены словообразовательные гнёзда многих русских слов. Называется он «Школьный словообразовательный словарь». Составил его известный учёный А.Н. Тихонов.

Приведем пример таких слов из словаря:

биле’т-ик

биле’т-ец

билет-ѐр → билетѐр-ш-а

биле’т → биле’т-н-ый

без-биле’т-н(ый) → безбиле’тн-ик → безбиле’тн-иц-а

о-биле’т-и-ть → обиле’ч-ива-ть (черед. т – ч)

Как найти корень в слове?

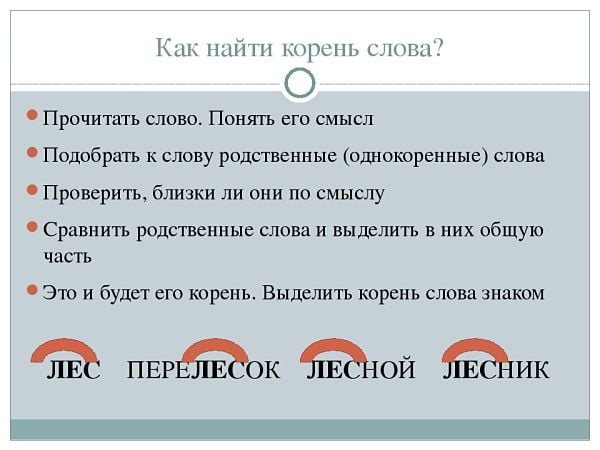

Чтобы найти корень в слове, надо подобрать однокоренные слова и выделить в них общую часть: берёза – березняк, берёзовый, подберёзовик. Корень в однокоренных словах обычно пишется одинаково.

Послушайте стихотворение Велимира Хлебникова «Заклятие смехом».

- Найдите в этом стихотворении родственные слова (однокоренные).

- Определите, какой корень будет в этих словах.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Смейево, смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики,

Смеюнчики, смеюнчики.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Родственными (однокренными0 словами в этом стихотворении будут слова: рассмейтесь, смехачи, засмейтесь, смеются, смехами, смеянствуют, смеяльно, усмеяльно, рассмешищ, надсмеяльных, усмейных, смейево, усмей, осмей, смешики, смеюнчики. Почему они являются родственными (однокоренными)? Потому что все они относятся к слову «смех».

Корнем этих слов будет являться –смех-.

Обратим внимание, что в этом стихотворении автор придумал много слов, которых нет на самом деле, но мы понимаем, о чём идет речь, потому что в них есть корень, а в корне и заключается смысл.

Обратим внимание!

При образовании и изменении слов может происходить замена звуков или их чередование. Чаще всего чередование встречается в корнях слов:

[г//з’//ж] – подруга, друзья, дружеский

[з//з’//ж] – воз, возить, вожу

[г//ж] – дорога, дорожный

[к//ч’] – яблоко, яблочко

[х//ш] – орех, орешек

[ц//ч’] – отец, отеческий

[з//ж] – вязать, вяжу

[с’//ш] — просить, прошу

Разбор заданий

Прочитайте. Укажите, какие слова являются родственными (однокоренными).

Осиновый лес. Иду сквозь густой осинник. Хороши молодые осинки. Под деревьями вижу подосиновики.

Правильный ответ

Осиновый, осинник, осинки, подосиновик.

Прочитайте. Распределите слова на три группы.

Чистота, сказывать, масло, сказка, масляный, чистить, маслить, сказочный, чистый, чистенький, маслице.

Правильный ответ

- Чистота, чистить, чистый, чистенький.

- Масло, масляный, маслить, маслице.

- Сказывать, сказка, сказочный.

Прочитайте. Укажите однокоренное слово к слову «горе»

- Горевать

- Горный

- Огородить

Правильный ответ

Горевать.

Повышенный уровень

Установите соответствие.

|

Модельер |

Пишет |

|

Писатель |

Строить |

|

Переводчик |

Мода |

|

Строитель |

Переводить |

Правильный ответ

|

Модельер |

Мода |

|

Писатель |

Пишет |

|

Переводчик |

Переводить |

|

Строитель |

Строить |

Корень

- 1. Корень – главная морфема

- 2. Родственные или однокоренные слова

- 3. Как найти корень слова

- 4. Основные определения

п.1. Корень – главная морфема.

Корень – это обязательная морфема в каждом слове, его главная часть. Нет слов без корня, он входит в основу любого слова. От значения корня зависит лексическое значение слова. Именно в корне заключено значение, общее для всех однокоренных слов. Например, слова с корнем -бел- (белый, беленький, беловатый, белизна, побелить, побелка, белок, беломраморный, белоснежный) объединены значением «цвета снега или мела, светлый», а слова с корнем -черн-//-чёрн- (чёрненький, чернота, дочерна, чернеть, чернить, чернобровый, чернослив, чернозём) объединены противоположным значением – «цвета сажи, угля, тёмный».

п.2. Родственные или однокоренные слова

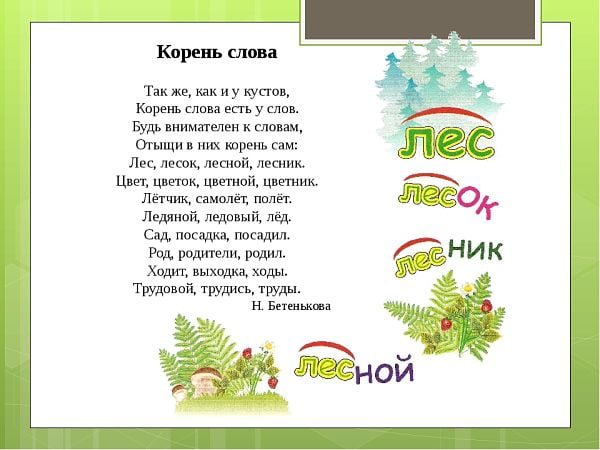

В русском языке от одного корня может быть образовано множество слов. Эти слова называют родственными или однокоренными. Для однокоренных слов корень является общей частью, которая у всех этих слов имеет одинаковое лексическое значение. Например: лес, лесник (тот, кто следит за лесом), лесок (маленький лес), лесной (относящийся к лесу); носить, носильщик (тот, кто носит), носилки (то, на чём носят).

В составе однокоренных слов могут быть: 1) другие корни: водонос; 2) приставки: взнос; 3) суффиксы: ношение.

Слова, в составе которых есть несколько корней, называются сложными: железнодорожный, водогрязелечение.

Слова лес , леса, лесу, (о) лесе; ношу, носишь, носят не являются родственными: они имеют общий корень и одно и то же значение, это формы одного слова.

п.3. Как найти корень слова

Чтобы найти в слове корень, необходимо:

— подобрать к слову однокоренные (родственные) слова;

— сопоставить ряд родственных слов и выделить в них наименьшую общую часть – корень.

Например: ход, ходить, выход, проход, переходить – корень -ход-; весёлый, веселиться, веселье, весело, развеселить — корень -весел-//-весёл-.

— обозначить корень значком: .

При выделении корня следует подбирать однокоренные слова так, чтобы корень был представлен в них всеми своими возможными вариантами: свет, светить, освещение, просвечивать.

п.4. Основные определения

Корень – обязательная морфема в каждом слове, общая часть однокоренных слов с одинаковым лексическим значением.

Однокоренные (родственные) слова – слова, содержащие один общий корень и имеющие сходство в значении слова.

Сложные слова – слова с несколькими корнями.

Формы слова – варианты одного и того же слова, выражающие различные грамматические значения.

Корень слова — это его главная значимая часть, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов.

Узнаем, что такое корень слова, если подберем слова и вычленим в их составе общую значимую часть, которая объединяет их в одну семью.

Корень — главная морфема

Как главная морфема, корень объединяет слова по общности их значения, например:

водный — подводный — водяной — водник — подводник — водянистый.

Все эти слова обозначают предметы или признаки, имеющие отношения к водной стихии, так как в их морфемном составе прослеживается один и тот же корень вод-.

Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными.

В слове может быть один или два корня

водный — водолаз — водосброс— водохранилище.

Следует различать слова с совпадающими по звучанию и написанию корнями, но разными по значению:

- гора — гористый — горный — горняк- горняцкий;

- угореть — загорать — перегореть — нагорать — пригореть.

В морфемном составе этих слов вычленим корень гор-, но это не один и тот же корень, а разные морфемы, не совпадающие по своему лексическому значению.

Корень в составе различных слов

Слов, состоящих из одного корня и окончания, в русском языке насчитывается немного, например:

вода, село, поле, земля, небо, юный, белый, зелёный, первый, пятый, веду, несу, иду.

Корни этих слов способны выступать без приставок и словообразовательных суффиксов, поэтому их называют свободными.

Большинство слов русского языка состоят из сочетания разных морфем:

1. корня, суффикса, окончания

- сельский

- домик

- юность

- голосок

2. приставки, корня , окончания

- предобрый

- соавтор

- побежим

3. приставки, корня, суффикса, окончания

- заплывать

- пришкольный

- украшение

4. приставки, корня, суффикса, суффикса

- по—дружески

- набросив

- уплотнив

и т. д.

Некоторые корни в свободном виде не встречаются. Они являются связанными с приставками, суффиксами или с другими корнями:

- -сяг- присяга, досягнуть, посягать;

- -у- разуть, обуть, обувь;

Как определить корень в слове?

Чтобы определить корень в слове, подбираем родственные слова и вычленяем в них общую значимую часть, в которой содержится их основное лексическое значение, например:

лес — лесной — лесник — лесничий — лесничество;

Общей частью, имеющей значение «множество деревьев в природе», этого ряда однокоренных слов является морфема лес-, которую назовем корнем.

Рассмотрим другой ряд слов:

трава — травка, травинка, травушка, травяной, затравенеть.

Главной морфемой этого ряда родственных слов является часть трав-, которую выделим в качестве корня.

Видео «Корень слова. Однокоренные слова. Написание корня в однокоренных словах»

Средняя оценка: 4.7.

Проголосовало: 116

Корень слова

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 365.

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 365.

В богатом русском языке, оказывается, не так много корней – всего четыре с половиной тысячи, от которых образуются все остальные слова. Корень – это путеводный огонек, который приводит к пониманию того, что значит слово, и помогает объединить его в группы со словами, у которых такой же корень. Именно поэтому так важно изучить данную тему русского языка 4 класса.

Что такое корень слова?

Это его главная часть, которая является носителем значения. Таким образом, если у нескольких разных на первый взгляд слов один корень, то и значение у них будет похожим. Такие слова называются однокоренными. Получается, что корень нужен не только для того, чтобы нести в себе значение слова, но и для того, чтобы объединять слова, которые могут относиться к разным частям речи, в общую лексическую группу.

У всех корней есть один общий секрет – они пишутся одинаково.

Как в слове найти корень?

Сделать это не так просто, как может показаться – и одним словом тут не обойдешься. Нужно найти несколько похожих на него слов и выделить в них общую часть. Это и будет корень.

Родственные слова также можно узнать по описанию их значения – во всех описаниях будет в том или ином виде присутствовать значение, заключенное в корне. Например, снеговик – это слепленная из снега фигура, а снегоход – это машина, которая нужна для передвижения по снегу. Они связаны общем корнем “снег” и значением.

Иногда можно ошибиться и отнести к родственной группе слова с одним корнем и разными значениями. Дело в том, что в русском языке есть корни, которые пишутся совершенно одинаково, но имеют разное значение. Например, корень реч– на первый взгляд объединяет слова речка и речь, но на самом деле они не являются родственными.

Как правильно писать корень слова

Правописание корня слова регулируется несколькими очень важными правилами.

Первое говорит, что если в корне есть безударная гласная, то ее нужно проверить, подобрав слово с таким же корнем, где она стояло бы под ударением. Например, слово лесник проверяется с помощью однокоренного лес.

Также важно помнить, что есть слова, в которых буквы в корне могут чередоваться, при этом они все равно остаются однокоренными. Правописание таких корней будет зависеть от ударной/безударной позиции или от суффикса, который за ними следует.

В русском языке также есть много слов, где правописание корня нельзя просто проверить – они называются словарными, и их следует запомнить.

Что мы узнали?

Корень слова – это та его часть, в которой заключено его значение. В русском языке есть слова с одним и тем же корнем – они называются однокоренными, а также родственными. Правописание корней определяется несколькими правилами: безударную гласную в коре можно проверить, поставив ее в ударное положение, иногда они чередуются, и это чередование зависит от того, использован после корня суффикс или нет, а также от того, в ударном или безударном положении находится корень. Некоторые слова имеют корни, не подчиняющиеся правилам – они называются словарными и их написание нужно просто запомнить.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Альберт Погосян

5/5

-

Сергей Ефремов

5/5

-

Жанна Иванова

5/5

-

Федор Грудьев

5/5

-

Ирина Ибрагимова

5/5

-

Катя Кирова

5/5

Оценка статьи

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 365.

А какая ваша оценка?